EL DÍA DE LOS TRÍFIDOS

| por JOHN WYNDHAM | Ilustrado por SALVA |

I. COMIENZA EL FIN

CUANDO un día que sabemos que es miércoles nos parece domingo, algo anda decididamente mal.

Sentí esto desde el momento de despertar. Y, sin embargo, cuando empecé a pensar claramente tuve dudas. Después de todo, era yo quien estaba mal, no los otros. Pronto tuve la primera evidencia objetiva: un reloj distante pareció dar ocho campanadas. Escuché atenta y desconfiadamente. Pronto resonó otro reloj, con una nota dura y decisiva. Con lentitud dio indiscutiblemente ocho campanadas. Entonces supe que pasaba algo raro.

Fue puramente accidental que yo no estuviera presente en el fin del mundo (quiero decir, en el fin del mundo que yo había conocido durante casi treinta años). Naturalmente, hay siempre mucha gente en los hospitales, y la ley de las contingencias me había escogido para que yo fuera una de esas personas. Pero la casualidad quiso no solamente que yo estuviera en el hospital en aquella época, sino también que mis ojos, en realidad toda mi cabeza, estuvieran envueltos en vendajes…, y por ello debo dar ahora gracias a quien sea que dirige estas contingencias. En aquel momento, sin embargo, me pregunté qué ocurría, porque llevaba en el hospital bastante tiempo como para saber que, después de la enfermera jefe, la cosa más sagrada en un hospital es el reloj.

Sin reloj, el establecimiento no puede marchar. A cada segundo hay alguien que lo consulta para los nacimientos, las muertes, las dosis, las comidas; para conversar, trabajar, dormir, visitar, vestir, lavar… Hasta ese día, había sido obligatorio que alguien empezara a lavarme y a prepararme exactamente unos minutos antes de las siete de la mañana. Ésta era una de las razones que tenía para apreciar mi sala privada. Pero hoy relojes de variado timbre siguieron dando las ocho desde todos lados… y nadie se presentó. Además, normalmente las campanadas anunciaban también la proximidad del desayuno, y yo empezaba a tener hambre.

Probablemente esto me hubiera preocupado cualquier mañana, pero hoy, este miércoles 8 de mayo, el asunto era de particular importancia. Estaba doblemente ansioso de terminar cuanto antes con los lavados y la rutina de práctica, porque en ese día iban a sacarme las vendas.

Tanteando busqué el cordón de la campanilla, que hice sonar durante cinco segundos para mostrar mi enojo. Mientras esperaba, proseguí escuchando.

Comprendí entonces que el día sonaba aún más extrañamente de lo que yo había pensado. Los ruidos que se producían (o que no se producían), parecían más de domingo que el domingo mismo… y, sin embargo, tenía la certeza de que era miércoles, pasara lo que pasara.

Nunca he podido entender por qué los fundadores del Hospital de St. Merryn escogieron para ubicar esta institución una arteria importante, en un lugar populoso. Pero, para los afortunados que padecían males que no se agravaban por el ruido de un tránsito continuo, el lugar ofrecía la ventaja de que se podía permanecer en cama sin perder contacto, por así decirlo, con el fluir de la vida.

Esta mañana era diferente. Inquietante, misteriosamente diferente. No se oía rechinar de ruedas, ni rugidos de ómnibus: no se oía el ruido de ningún vehículo. Ni frenos ni bocinas ni siquiera el chocar de los cascos de los escasos caballos que todavía pasaban ocasionalmente; tampoco se escuchaba, como debía ocurrir a estas horas, la múltiple marcha de los pies de la gente que iba al trabajo.

Cuanto más escuchaba, más extraño parecía… y más me preocupaba. En lo que calculo unos diez minutos de cuidadosa atención oí unas cinco veces el rumor de pasos apagados y vacilantes; tres voces gritaron confusamente a la distancia, y escuché los histéricos sollozos de una mujer. No se oía ni el arrullo de una paloma ni el gorjeo de un gorrión. Nada más que el zumbido de los hilos eléctricos en el viento…

UNA sensación desagradable y desoladora comenzó a surgir en mí. Era la misma impresión que experimentaba a veces cuando era niño, y temía los fantásticos horrores agazapados en los sombríos rincones de la habitación; cuando no me atrevía a sacar un pie por temor a que algo saliera de bajo la cama y me agarrara por el tobillo; cuando no me atrevía siquiera a encender la luz, temiendo que el movimiento hiciera que algo me saltara encima. Tuve que luchar contra el miedo, como cuando era un niño en la oscuridad. Y no fue más fácil que entonces. Los terrores elementales reaparecían dentro de mí, simplemente porque mis ojos estaban vendados y porque el tránsito se había detenido.

Cuando me recobré un poco traté de examinar la situación razonablemente. ¿Por qué se detiene el tránsito? Bueno, generalmente porque están componiendo la calle. Muy sencillo Pero lo malo era que el razonamiento seguía; que no se oían siquiera murmullos lejanos de tránsito ni el silbato de un tren ni la sirena de una barcaza. Nada… hasta que los relojes marcaron las ocho y cuarto.

La tentación de echar un vistazo… nada más que un vistazo, lo suficiente para hacerme una idea de lo que estaba pasando, fue inmensa. Pero me contuve. En primer término, echar un vistazo era una cosa mucho menos sencilla de lo que parecía. No se trataba simplemente de levantar un vendaje: había innumerables parches y vendas. Más importante aún: tenía miedo de intentarlo. Una semana de completa ceguera es más que suficiente para darnos miedo de arriesgar nuestra vista. Verdad es que pensaban quitarme hoy los vendajes, pero esto se haría en una luz especialmente suave, y sólo en el caso de que el examen de mis ojos fuera satisfactorio no volverían a colocarlos. Y yo no sabía si el examen sería satisfactorio. Tal vez mis ojos estuvieran resentidos para siempre. O tal vez no pudiera ver ya más.

Maldije y tiré nuevamente del cordón de la campanilla, pero los llamados no interesaban a nadie. Empecé a sentir tanto enojo como preocupación. Mi paciencia se agotaba. Decidí que había que hacer algo.

Retiré la sábana y me levanté de la cama. Nunca había visto mi cuarto, y, aunque tenía, por el oído, una idea bastante aproximada de la posición de la puerta, no me fue fácil encontrarla. La habitación parecía llena de objetos innecesarios que me intrigaban. Finalmente asomé la cabeza al corredor.

—¡Eh! —grité—. ¡Traigan el desayuno al cuarto 48!

POR un momento no ocurrió nada. Después varias voces gritaron a la vez. Parecían centenares, pero ninguna llegó claramente a mis oídos. Era como si hubiera puesto un disco de ruidos de multitud…, de una multitud mal dispuesta. En un relámpago de pesadilla me pregunté si me habían transferido mientras dormía a algún asilo de locos; si éste era realmente el Hospital de St. Merryn. El sonido de aquellas voces no era normal. Cerré la puerta rápidamente y, tanteando, llegué hasta la cama. En aquel momento la cama me parecía el único sitio seguro y cómodo. Acentuando esta impresión llegó un sonido que me detuvo en el momento de levantar las mantas. Desde la calle subió un grito salvaje y contagiosamente aterrador. Resonó tres veces; después de morir, todavía parecía flotar en el aire.

Me estremecí. Sentí que el sudor corría por mi frente bajo los vendajes. Comprendí finalmente que algo siniestro estaba sucediendo. No pude soportar por más tiempo mi aislamiento y mi impotencia. Tenía que saber qué sucedía en derredor. Llevé mis manos a los vendajes; después, ya con los dedos en los alfileres de gancho, me detuve…

¿Y si el tratamiento no había tenido éxito? ¿Y si al quitarme las vendas seguía sin poder ver? Esto sería mucho peor, mil veces peor…

Me faltaba el valor para estar solo y descubrir que no me habían salvado la vista, Y, aunque lo hubieran hecho, ¿no sería más seguro dejar los ojos cubiertos?

Pasó algún tiempo antes de poder comprender las cosas nuevamente, pero, después de un rato, me encontré la otra vez meditando sobre una posible explicación de los hechos. No la encontré.

Pero quedé definitivamente convencido de que, contra todas las paradojas del infierno, era miércoles. Porque el día anterior había sido notable, y yo habría podido jurar que solamente una noche había transcurrido desde entonces.

Puede leerse en todos los anales que el martes 7 de mayo la órbita terrestre atravesó una nube de restos de cometa. Yo no estaba en estado de ver qué había ocurrido, pero tengo mis ideas al respecto. Lo único que sé sobre el asunto es que debí permanecer todo el principio de la noche en mi cama, escuchando los relatos de un espectáculo celeste que los testigos oculares consideraban como el más grandioso visto hasta entonces.

Y, sin embargo, hasta que la cosa comenzó, nadie había oído una palabra sobre este supuesto cometa…

Ignoro por qué comunicaron la noticia por radio, ya que todos los que podían caminar, arrastrarse o ser transportados, permanecieron en la calle o en las ventanas disfrutando del más magnífico espectáculo de fuegos artificiales que se haya visto. Pero así lo hicieron y esto sirvió para impresionarme más aún sobre lo que significaba perder la vista.

Los boletines informativos durante el día comunicaron que unas misteriosas y brillantes luces verdes habían aparecido en el cielo de California la noche anterior. Informes llegados de toda la costa del Pacífico hablaban de una noche brillante de verdes meteoros, que aparecían “a veces en cantidades tan grandes que todo el cielo parece girar en derredor”.

Mientras la noche avanzaba hacia el Oeste la intensidad del brillo no decreció. Algunas ocasionales luces verdes fueron vistas aún antes de que cayera la oscuridad. El locutor del noticioso de las seis dijo que se trataba de un espectáculo sorprendente y aconsejó a todo el mundo no, dejar de verlo. Explicó también que el fenómeno parecía interferir seriamente en las transmisiones de onda corta para largas distancias, pero que las ondas medias en las cuales se hacía el comentario de costumbre no estaban afectadas, como lo estaba, por el momento, la televisión. El locutor no necesitaba realmente darnos ese consejo: todos en el hospital se excitaron con las noticias, y me pareció poco probable que alguien perdiera el espectáculo…, excepto yo.

Como si los comentarios de la radio no bastaran, la enfermera que me trajo la cena me habló del asunto.

—El cielo está sencillamente lleno de estrellas errantes —dijo—. Todas son de un verde deslumbrante. Las caras de la gente parecen horriblemente siniestras. Todos están afuera, mirando, y a veces es tan claro como si fuera de día…; pero de otro color. De vez en cuando hay alguna estrella tan luminosa que hace daño mirarla. Es una visión maravillosa. Dicen que nunca se ha visto nada parecido. Es una lástima que no pueda usted verlas, ¿verdad?

—Así es —contesté secamente.

—Hemos corrido las cortinas en las salas para que los enfermos puedan ver —prosiguió—; si no tuviera esas vendas usted podría ver un espectáculo magnífico desde aquí.

—¡Oh! —contesté.

—Pero afuera debe ser todavía mejor. Dicen que millares de personas están en los parques y en el campo, mirando. Y en todas las azoteas se puede ver gente.

—¿Cuánto tiempo creen que durará? —pregunté pacientemente.

—No sé, pero dicen que todavía no es tan brillante como ha sido en otros lugares. Creo que aunque le hubieran sacado a usted hoy las vendas no le habrían dejado mirar. Al principio debe andar con cuidado: algunas de las luces son muy fuertes. ¡Ooooh!

—¿Por qué grita “ooh”? —pregunté.

—¡Apareció una luz tan brillante que todo el cuarto se volvió verde! ¡Qué lástima que no pueda verlo!

—¿De veras? —asentí—. Ahora váyase, por favor. Gracias.

Traté de escuchar la radio, pero sólo oí los mismos “oooh” y “aaah”, emitidos por voces corteses que se extasiaban ante este “espectáculo magnífico”, ante este “fenómeno único”.

Después de un rato comprendí que el espectáculo empezaba a decrecer. El locutor aconsejó a todos los que todavía no lo habían visto que se apresuraran, o que lamentarían toda su vida haberlo perdido.

Todo parecía querer convencerme de que estaba perdiendo el espectáculo para el que había nacido. Finalmente me harté y apagué la radio. Lo último que oí fue que el espectáculo disminuía ahora rápidamente, y que probablemente en unas pocas horas estaríamos fuera del área de los restos del cometa.

EN este momento mis pensamientos fueron interrumpidos por el coro de relojes anunciando las nueve.

Por tercera vez toqué furiosamente la campanilla. Mientras esperaba pude oír una especie de rumor más allá de la puerta. Parecía compuesto de murmullos, voces entrecortadas y sofocadas, acentuado todo por alguna ocasional voz que se elevaba en la distancia.

Y nadie vino a mi cuarto.

Empecé a perder nuevamente el control. Las desagradables fantasías infantiles volvían a apoderarse de mí. Esperé que la invisible puerta se abriera y que cosas horribles entraran en el cuarto… La verdad es que no estaba del todo seguro de que algo o alguien no se encontrara ya allí, deslizándose sigilosamente en la habitación…

En realidad no soy nervioso… La culpa la tenían aquellas malditas vendas sobre mis ojos y la mezcla confusa de voces que me había respondido desde el otro extremo del corredor. Empezaba a asustarme…, y el miedo iba en aumento. Finalmente el problema se presentó con toda claridad: ¿tenía yo más miedo de dañar mi vista quitándome los vendajes, o de permanecer en la oscuridad, con el terror creciendo minuto a minuto?

Si esto hubiera ocurrido dos días antes, no sé qué habría hecho… Seguramente lo mismo. Pero en ese momento estaba en condiciones de decirme:

“No puedo hacerme mucho daño si uso el sentido común. Después de todo, las vendas debían quitármelas hoy. Me arriesgaré”.

Debo decir una cosa en mi favor: no estaba tan asustado como para quitarme los vendajes bruscamente. Tuve la precaución de salir de la cama y de cerrar las celosías antes de sacar los alfileres de gancho.

Una vez quitadas las vendas, y cuando me aseguré de que podía ver en la penumbra, sentí un alivio como jamás había sentido. Sin embargo, lo primero que hice después de asegurarme que no había seres malignos debajo de la cama o en otra parte, fue colocar una silla bajo el picaporte de la puerta, Me tomé una hora para acostumbrarme gradualmente a la luz del día. Entonces supe que, gracias a los primeros, auxilios, seguidos por una atención médica apropiada, mis ojos estaban tan bien como siempre.

Y todavía nadie había venido.

En el estante de abajo de la mesita de noche descubrí un par de lentes oscuros que previsoramente habían puesto allí por si yo los necesitaba, Por precaución me los puse antes de acercarme a la ventana. La parte inferior de la ventana no podía abrirse, de modo que la visión era restringida. Pude ver una o dos personas que parecían vagar de manera curiosa y sin sentido por la calle. Luego noté que ninguna chimenea ni grande ni pequeña humeaba…

Encontré mi ropa prolijamente colgada en el armario. Después de vestirme empecé a sentirme más normal. Todavía había algunos cigarrillos en la petaca. Encendí uno y empecé a entrar en un estado de ánimo en el que, aunque todo era innegablemente curioso, ya no podía entender por qué había estado tan cerca del pánico.

CUANDO hemos pasado casi la mitad de una vida teniendo un determinado concepto del orden, no es fácil reorientarse en un mundo diferente. Pensando en la organización de la vida en ese entonces, resulta sorprendente y hasta chocante ver cuántas cosas ignorábamos o no queríamos saber de nuestro mundo cotidiano. Yo no sabía, por ejemplo, prácticamente nada de cómo llegaba hasta mí la copada; de dónde provenía el agua fresca; de cómo se tejían y se hacían las ropas que llevaba. Nuestra vida se había convertido en un complejo rutinario de especializaciones: todo el mundo atendió a su propio trabajo con mayor o menor eficiencia, y confiaba en que los demás harían lo mismo. Por eso me resultaba increíble suponer que una completa desorganización se hubiera apoderado del hospital. Estaba seguro de que alguien, en alguna parte, seguía controlándolo todo… Desgraciadamente, era alguien que había olvidado totalmente el Cuarto 48.

Sin embargo, cuando volví a la puerta y eché una mirada al corredor, me vi obligado a comprender que, sucediera lo que sucediere, las cosas afectaban mucho más que al único ocupante del Cuarto 48.

En aquel momento no había nadie a la vista, aunque pude oír a la distancia un inquietante murmullo de voces. Esta vez no grité. Miré cuidadosamente… ¿Por qué cuidadosamente? No lo sé. Hubo algo que me indujo a hacerlo.

Era difícil decir de dónde provenían los sonidos en aquel edificio lleno de ecos. Dando vuelta una esquina del corredor me encontré fuera del ala correspondiente a los cuartos privados y en un corredor más amplio.

En el extremo de éste se veía la puerta de una sala. Me acerqué y la abrí. La habitación era muy oscura: las cortinas habían sido bajadas evidentemente la noche anterior, cuando el espectáculo terminó…, y no habían vuelto a levantarlas.

—¿Hermana? —pregunté.

—No está aquí —dijo una voz de Hombre—. Más aún —prosiguió diciendo—, hace horas que no viene. ¿Quiere levantar esas condenadas cortinas, amigó, y dejarnos ver un poco de luz? No sé qué ha pasado hoy en este maldito lugar.

—Bueno —asentí.

Aunque todo el hospital estuviera desorganizado, no había motivo para que los infortunadas enfermos permanecieran en la oscuridad.

Levanté las cortinas de la ventana más próxima dejando penetrar un brillante rayo de sol. Era una sala de cirugía en la que había unos veinte enfermos, todos acostados. Heridas en las piernas principalmente, y, al parecer, varias amputaciones.

—Deje de jugar con las cortinas, amigo, y levántelas —dijo la misma voz.

Me volví y miré al hombre que hablaba. Era un individuo moreno y rudo, de piel curtida. Estaba sentado en la cama y me miraba de frente… y miraba también la luz. Sus ojos parecían fijos en los míos; y lo mismo pasaba con los ojos de su vecino, y con los del hombre que estaba un poco más allá…

Los miré unos momentos. Tardé ese tiempo en comprender lo que ocurría. Después:

—Yo… Están atrancadas —dije—. Veré si encuentro a alguien que las arregle.

Diciendo esto huí de la sala.

ESTABA temblando de nuevo y necesitaba una bebida fuerte. Me resultaba difícil comprender que todos los hombres de aquella sala estuvieran ciegos, y, sin embargo…

El ascensor no funcionaba y descendí por las escaleras. En el piso de abajo me repuse algo y encontré suficiente coraje para mirar otra sala. Todas las camas se hallaban desarregladas. Al principio creí que el lugar estaba completamente vacío, pero no era así… Vi a dos hombres con ropa de dormir tumbados en el suelo. Uno yacía empapado en la sangre de una incisión no curada; el otro parecía presa de una especie de congestión. Ambos estaban muertos. El resto había desaparecido.

De vuelta a las escaleras comprendí que la mayoría de las voces que escuchara provenían de abajo; ahora eran más fuertes y estaban más cercanas.

En la vuelta siguiente casi tropecé con un hombre que yacía en el camino, en la sombra. Al pie de la escalera vi también a alguien que, habiendo tropezado con él…, se había roto la cabeza al caer contra los escalones de piedra.

Finalmente llegué a la última vuelta de la escalera; allí me detuve y miré el vestíbulo principal. Aparentemente todos los que podían moverse en el hospital se habían dirigido allí instintivamente, ya fuera con la idea de encontrar ayuda o de salir a la calle. Tal vez algunos habían salido. Una de las puertas principales estaba abierta de par en par, pero la mayoría no podía encontrarla. Una apretada muchedumbre de hombres y mujeres, casi todos con sus ropas de noche del hospital, daba vueltas lenta y desesperadamente. El movimiento oprimía cruelmente a los que estaban en los extremos contra los rincones de mármol, o contra los adornos del vestíbulo. Algunos estaban apretados sin aliento contra las paredes. De vez en cuando alguno vacilaba. Si la presión de los cuerpos lo dejaba caer no era mucha la posibilidad de que le permitieran volver a levantarse.

Sólo pude soportar aquello uno o dos minutos; luego subí corriendo.

Tenía la sensación de que debía hacer algo. Tal vez guiarlos hasta la calle y poner fin a aquel siniestro y lento deambular. Pero ¿qué sucedería si conseguía sacarlos afuera?

Me senté un momento en las escaleras, con la cabeza entre las manos, para recobrarme, y el espantoso murmullo de la aglomeración siguió todo el tiempo en mis oídos. Después busqué y encontré otra escalera. Daba a una pequeña salida de servicio en el patio.

QUIZÁ no relato esto muy bien. Todo fue tan inesperado y tan sorprendente que, por un tiempo, traté deliberadamente de olvidar los detalles. Hasta entonces había sentido como si estuviera padeciendo una pesadilla, de la que desesperada y vanamente tratara de despertarme. De una cosa estaba seguro: fuera todo realidad o pesadilla, necesitaba tomar un trago, como pocas veces lo había necesitado.

No observé a nadie en la callecita lateral fuera de la puerta del patio, pero, casi enfrente, vi un bar. Pude recordar su nombre: “Los ejércitos del Alamein”. Me dirigí directamente allá.

Al entrar en el bar tuve, por un momento, una aliviadora sensación de normalidad: era tan prosaico y familiar como cualquier otro.

Pero aunque no había nadie en el mostrador, seguramente pasaba algo en el salón, a la vuelta. Oí una respiración pesada. Un corcho saltó ruidosamente de su botella. Una pausa. Después una voz dijo:

—¡Es gin! ¡Al diablo con el gin!

Se oyó quebrarse algo. La voz rió apagadamente.

—Eso fue un espejo. Pero ¿de qué sirven ahora los espejos?

Saltó otro corcho.

—¡Ese maldito gin otra vez! —se quejó la voz, ofendida—. ¡Al diablo con el gin!

Esta vez la botella chocó contra algo blando, se deslizó al suelo y permaneció allí derramando su contenido.

—¡Eh! —llamé—. ¡Quiero un trago!

Hubo un silencio. Luego:

—¿Quién es usted? —preguntó la voz cautelosamente.

—Vengo del hospital —dije—. Quiero un trago.

—No recuerdo su voz. ¿Puede usted ver?

—Sí —dije.

—Entonces, por el amor de Dios, doctor, vaya detrás del mostrador y saque una botella de whisky.

—Para eso puedo ser médico —dije.

Trepé al mostrador y di la vuelta. Un hombre de gran barriga y cara colorada, con bigote entrecano, estaba allí vistiendo sólo unos pantalones y una camisa sin cuello. Estaba muy borracho. Parecía indeciso entre abrir la botella que tenía en la mano o utilizarla como arma.

—Si usted no es médico, ¿qué es? —preguntó, desconfiado.

—Era uno de los enfermos. Pero necesito un trago tanto como puede necesitarlo cualquier médico —dije—. Eso que tiene en la mano es otra vez gin —añadí.

—¡Oh, maldito gin! —dijo, y tiró la botella, que cayó alegremente más allá de la ventana.

—Deme ese sacacorchos —le dije.

Saqué una botella de whisky de los estantes, la abrí y se la di, con un vaso. Para mí escogí un simple coñac con poca soda y en seguida tomé otro. Después de esto mi mano tembló menos.

Miré a mi compañero. Tomaba el whisky directamente de la botella.

—Se va a emborrachar —le dije.

Se detuvo y volvió la cara hacia mí. Hubiera jurado que sus ojos me veían.

—¡Emborracharme! ¡Al diablo, ya estoy borracho! —dijo burlonamente.

Tenía tanta razón que no hice comentarios. Meditó un momento antes de anunciar:

—Tengo que emborracharme. Tengo que emborracharme mucho más. —Se acercó—. ¿Sabe por qué? Estoy ciego. Eso es… Ciego como un murciélago. Todo el mundo está ciego. Menos usted. ¿Por qué no está usted ciego?

—No sé —le dije.

—Fue ese maldito cometa. Eso tuvo la culpa. Estrellas volantes verdes…, y ahora todos estamos ciegos. ¿Vio usted las estrellas verdes?

—No —admití.

—Eso es. Eso lo prueba. Usted no las vio: usted no está ciego. Todos los demás las vieron —hizo un gesto con el brazo— y todos están ciegos. ¡Maldito cometa!

—¿Están todos ciegos? —repetí.

—Eso es. Todos. Probablemente todo el mundo…, menos usted —añadió después de meditar un momento.

—¿Cómo lo sabe? —pregunté.

—Es fácil. ¡Oiga! —dijo.

Estábamos de pie, uno al lado del otro, apoyados en el mostrador, y escuchamos. No se oía nada…, nada excepto el crujido de un sucio papel de diario que el viento arrastraba en la calle desierta.

—¿Comprende lo que quiero decir? Está claro —dijo el hombre.

—Sí —respondí—, comprendo.

Decidí que tenía que irme. No sabía adonde. Pero tenía que averiguar algo más sobre lo que estaba pasando.

—¿Es usted el patrón? —le pregunté.

—¿Y si lo fuera? —respondió como si se defendiera.

—Tengo que pagar a alguien por tres coñacs dobles.

—Ah… Olvídese de eso.

—Pero…

—Olvídese, le digo. ¿Sabe por qué? Porque, ¿de qué sirve el dinero a un hombre muerto? Y eso es lo que soy…, o es como si lo fuera. Sólo necesito unos tragos más.

Parecía un individuo muy robusto, y se lo dije.

—¿De qué sirve vivir ciego? —preguntó agresivamente—. Eso decía mi mujer. Y tenía razón, pero ella tenía más coraje que yo. ¿Sabe qué hizo cuando descubrió que también los chicos estaban ciegos? Los metió en la cama con ella y abrió la llave del gas. Eso hizo. Y yo no tuve el valor de quedarme junto a ellos. ¡Tenía coraje mi mujer, mucho más coraje que yo! Pero pronto lo tendré. Iré a reunirme con ellos…, cuando esté bastante borracho.

¿Qué podía decir? Lo que yo podía decir no tenía sentido; sólo servía para ponerlo de mal humor. Finalmente fue a tientas hasta la escalera y desapareció con la botella en la mano. No intenté detenerlo o seguido. Lo miré subir. Después bebí el último trago de coñac y salí a la calle silenciosa.

Gigantes celestes

NUESTRA galaxia, la Vía Láctea, contiene muchas estrellas de tamaño fenomenal: la más visible es Betelgeuse, en Orion, que podría cubrir nuestro sistema planetario hasta la órbita de Júpiter. Pero recientes estudios indican que las galaxias más próximas a nosotros, las Nubes Magallánicas, están mucho más pobladas por supergigantes que brillan diez mil veces más que el Sol y son por lo menos un millón de veces mayores. En cambio estas estrellas, y en general las Nubes, parecen ser mucho más jóvenes que la Tierra, en opinión del conocido astrónomo Shapley. Recordemos, sin embargo, que las hipótesis y hasta los datos de la Astronomía están pasando por un período revolucionario.

Cóctel de estrellas

LAS estrellas no sólo emiten luz, sino también ondas electromagnéticas más largas, lo cual permite observarlas con antenas de radio, en lugar de telescopios. Este nuevo y poderoso método ha permitido detectar el choque de dos galaxias enteras. Aquí “choque” significa un acercamiento tan grande, que las estrellas de ambas galaxias se han mezclado.

II. LA APARICIÓN DE LOS TRÍFIDOS

ESTE es un relato personal. Hablo en él de muchas cosas desaparecidas para siempre, pero no puedo narrarlas si no es empleando las palabras que usábamos para nombrar esas cosas desvanecidas. Para que el escenario sea inteligible tendré que empezar todavía más atrás que el punto en donde he iniciado el relato.

Cuando yo, William Masen, era niño, mi padre, mi madre y yo vivíamos en un suburbio del Sur de Londres. Teníamos una pequeña casa que mi padre mantenía concurriendo diariamente a su escritorio en el Departamento de la Deuda Interna; la casa poseía un jardincito del que nos ocupábamos en el verano.

Nada nos distinguía de los diez o doce millones de personas que vivían esos días en los alrededores de Londres.

Mi padre era una de esas personas que, a pesar del absurdo sistema de medidas que imperaba entonces, podía sumar una columna de números con una mirada; por lo tanto, era natural que pensara hacerme contador público. Mi incapacidad para hacer que cualquier columna de números produzca dos veces consecutivas el mismo resultado al ser sumada, fue un misterio y una desilusión para él. Y, sin embargo, así era: un hecho inevitable. Cada uno de los sucesivos maestros que intentaron enseñarme que las respuestas matemáticas son lógicas, y no una forma de inspiración esotérica, se vieron obligados a reconocer que yo no tenía capacidad para los números. Mi padre leía mis notas escolares con una pesadumbre que me parece injustificada. Creo que su cabeza trabajaba de esta manera: “Incapacidad para los números, por lo tanto inadecuación al mundo financiero, por lo tanto incapacidad de ganar dinero”.

—Realmente, no sé qué podremos hacer contigo. ¿Qué quieres ser? —solía preguntarme.

Hasta que tuve trece o catorce años, yo meneaba la cabeza consciente de mi penosa incapacidad, y reconocía que ignoraba cuál sería mi porvenir.

La aparición de los trífidos resolvió el asunto por nosotros. En realidad, hicieron mucho más que eso para mí. Me dieron trabajo y una renta cómoda. También, en varias ocasiones, casi me quitaron la vida. Por otro lado, debo reconocer que también me la preservaron, porque fue un aguijón de trífido lo que me mandó al hospital cuando aparecieron los “restos del cometa”.

EN los libros se ha comentado mucho la súbita aparición de los trífidos lo que me mandó al hospital por generación espontánea, como han supuesto muchas almas ingenuas. Tampoco suponía la mayoría de la gente que los trífidos eran una especie de visita de “preaviso”, precursores de lo que habría de venir si el mundo no se portaba mejor. Y sus semillas no flotaban en el espacio como muestra de las horribles formas que la vida podría adoptar en mundos menos favorables…

Yo aprendí más que nadie sobre los trífidos, porque ellos eran mi trabajo, y la firma para la que yo trabajaba estuvo íntima, ya que no gratamente, envuelta en la aparición de los trífidos. Sin embargo, su verdadero origen nunca se ha aclarado. Mi creencia personal, dentro de lo que pueda valer, es que los trífidos eran producto de una serie de ingeniosas mezclas biológicas, probablemente accidentales. Pero ninguna información con suficiente autoridad se publicó nunca por aquellos que estaban especialmente calificados para hacerlo. La razón de esto, indudablemente, debe buscarse en las curiosas condiciones políticas que prevalecían entonces.

Vivíamos en un mundo amplio, y casi toda su extensión era fácilmente accesible. Lo cruzaban caminos, ferrocarriles y líneas de vapores, capaces de transportar a la gente por miles de kilómetros con toda comodidad. Si queríamos viajar más rápidamente y podíamos pagar el precio, íbamos en aeroplano. No era necesario proveerse de armas o tomar precauciones antes de salir. Se podía ir a cualquier parte sin que nada lo impidiese; sólo había que cumplir con una serie de fórmulas y de regulaciones. Un mundo tan domesticado parece ahora una utopía. Sin embargo, era así en los cinco sextos del globo, aunque en el sextavo restante las cosas fueran algo distintas.

DEBE de ser difícil para los jóvenes que nunca lo han visto imaginar un mundo semejante. Tal vez parezca una edad de oro, aunque no lo fuera exactamente para los que vivíamos en él. O les parecerá tal vez que una tierra tan arreglada y ordenada debía de ser aburrida, aunque en modo alguno lo era. Era un lugar más bien excitante, por lo menos para un hombre de ciencia. Cada año extendíamos un poco más al Norte el límite para el crecimiento de cultivos alimenticios. Los nuevos campos producían rápidas cosechas en terrenos que habían sido pantanos o tierras desiertas. Cada estación nuevas franjas de desiertos, antiguos y nuevos, eran reclamadas por el hombre y se cultivaban en ellas pastos o alimentos. Porque la comida era entonces nuestro problema más inmediato, y el desarrollo de los planes de regeneración y el avance de las líneas de cultivo en los mapas eran seguidas con tanta atención como la prestada por la generación anterior a los frentes de batalla.

Indudablemente, el traslado del interés de las espadas a los arados representó un progreso social, pero, al mismo tiempo, fue un error de los optimistas suponer que ello podía significar un cambio en el espíritu humano. El espíritu humano continuó siendo como siempre había sido: el noventa y cinco por ciento de la gente quería vivir en paz y el otro cinco por ciento consideraba las oportunidades que tendrían si se atrevieran a declarar una guerra. Fue sencillamente porque las oportunidades no eran demasiado buenas para nadie que se mantenía la paz en el mundo.

Entretanto, como unos veinticinco millones de nuevas bocas reclamaban alimentación cada año, el problema del aprovisionamiento empeoró y un par de atroces cosechas hicieron comprender la urgencia del problema.

El factor principal para que el cinco por ciento militante pospusiera el fomento de la discordia fueron los satélites. Después de largos estudios, llegó a ser posible lanzar un proyectil lo bastante lejos como para que llegara a recorrer una órbita alrededor de la tierra. Una vez allí el proyectil continuaba girando como una luna en miniatura, inactivo e inocuo, hasta que la presión de un botón lo impulsaba a caer con efecto devastador en un punto determinado.

La consternación pública ante el anuncio de la primera nación que había logrado fabricar un arma satélite fue enorme. Y esta consternación aumentó por el hecho de que otras naciones, aunque se sabía positivamente que también habían logrado la obtención de satélites, no hicieran un anuncio similar. No era en modo alguno agradable saber que había gran cantidad de amenazas pendientes sobre nuestras cabezas, girando y girando hasta que alguien decidiera hacerlas caer. Sin embargo, la vida debía continuar, y las novedades duran muy poco. Forzosamente nos acostumbramos a la idea. De vez en cuando cundía el pánico cuando había informaciones de que, junto a satélites con explosivos atómicos, había otros que acarreaban enfermedades para los cultivos o el ganado, polvos radiactivos y nuevas infecciones recientemente descubiertas en los laboratorios. Era difícil decir dónde estaban esas armas. Pero los límites de la locura, especialmente de la locura provocada por el miedo, son también difíciles de establecer.

Finalmente, los Estados Unidos declararon enfáticamente que no controlaban ningún satélite destinado a provocar la guerra biológica. Una o dos naciones menores, que nadie suponía en posesión de satélites, hicieron declaraciones semejantes. Otras potencias mayores no las hicieron. Frente a esta reticencia, la gente empezó a preguntarse por qué los Estados Unidos no habían preparado un arma que otros países estaban dispuestos a utilizar. Después, como por un tácito acuerdo, todos dejaron de referirse a los satélites, y se hizo un gran esfuerzo en distraer la atención pública hacia el tema, no menos importante, de la escasez de alimentos.

El público se enteraba poco de ciertas dificultades que surgían de tiempo en tiempo.

CASI nadie conoció la existencia de un tal Umberto Christoforo Palamguez, por ejemplo. Yo oí hablar de él años más tarde.

Umberto era de mezclada ascendencia latina y aviador por profesión. Un día se presentó en las oficinas de la Compañía Pesquera y Aceitera Artica & Europea con una botellita de pálido aceite rosado.

La Compañía Artica & Europea examinó la muestra. Primeramente descubrieron que no se trataba de un aceite animal, pero no se pudo establecer su origen. La segunda revelación fue que, ante este aceite, los mejores aceites de pescado parecían grasa lubricante.

Alarmada por el efecto que este aceite podría tener en su comercio, la Compañía Artica & Europea citó a Umberto y lo interrogó largamente. Umberto no fue muy comunicativo. Dijo que el aceite provenía de Rusia (que todavía se ocultaba bajo una cortina de sospecha y de misterio) y que, mediante el pago de una enorme suma de dinero, él conseguiría las semillas de la planta productora. Llegaron a un acuerdo y Umberto desapareció.

La Compañía Artica & Europea no relacionó al principio la aparición de los trífidos con Umberto, y la policía de varios países siguió vigilándolo por cuenta de la compañía. Sólo cuando un investigador produjo una muestra de aceite de trífido y lo sometió a la inspección de la compañía, advirtieron que dicha muestra era exactamente de la misma clase que la traída por Umberto, y que eran semillas de trífido las que él había ido a buscar.

Jamás se sabrá con exactitud cuál fue el destino de Umberto. Presumo que su avión estalló en algún punto del Pacífico y cayó hecho trizas. Sea lo que fuere, estoy seguro de que cuando los fragmentos del avión iniciaron su caída hacia el mar, dejaron detrás algo que debió parecer al principio un vapor blanco.

Pero no lo era. Era una nube de semillas, infinitamente livianas hasta en ese aire enrarecido. Millones de semillas de trífido, libres para ser arrastradas hacia donde quisieran conducirlas los vientos del mundo…

Probablemente pasaron semanas, tal vez meses, antes de que descendieran finalmente a la tierra, a muchos miles de kilómetros del lugar de partida.

Repito que todo esto es pura conjetura. Pero no hallo otro modo de explicar cómo esa planta, cuya existencia se pretendía mantener secreta, surgió de pronto en casi todo el globo.

MUY temprano en la vida entré en contacto con un trífido. Uno de los primeros de la localidad creció en nuestro jardín. La planta estaba ya muy desarrollada antes que ninguno de nosotros notara su presencia, porque creció junto con otros matorrales detrás de un cerco destinado a ocultar los desperdicios. No hacía allí ningún daño y no molestaba a nadie. Por eso, cuando al fin la vimos, apenas si la observamos rápidamente para ver cómo se desarrollaba, y la dejamos estar.

Pero un trífido es algo muy curioso, y después de cierto tiempo nos llamó la atención. Siempre hay cosas curiosas en los olvidados rincones de un jardín, pero, de todos modos, no pudimos menos de decirnos que la planta era muy rara.

Ahora, cuando todo el mundo conoce demasiado bien el aspecto de un trífido, es difícil imaginar cuán extraños nos parecían los primeros. Nadie sintió ante ellos ninguna alarma ni tuvo ningún presentimiento. Creo que casi todos pensaron en ellos (si alguna vez pensaron) de manera muy similar a como pensó mi padre.

Lo recuerdo examinando nuestro trífido, bastante intrigado, cuando la planta tendría aproximadamente un año. En casi todos sus detalles era una réplica de un trífido totalmente desarrollado, aunque todavía no tenía nombre y nadie había visto ninguno en todo su desarrollo. Mi padre se inclinó sobre la planta estudiándola con sus anteojos de aros de carey; tanteó el tallo y sopló suavemente su bigote rojizo, según tenía costumbre de hacer cuando estaba preocupado. Examinó el recto tronco y el macizo de donde surgía. Miró con curiosidad, aunque no con demasiada penetración, las tres pequeñas ramitas desnudas que surgían en línea recta del tallo. Recuerdo también la primera vez que me levantó para que mirara la cónica corola y el enroscado centro. No era muy distinto del centro de otras flores y surgía sobre una materia gomosa en el fondo de la corola. No lo toqué, pero comprendí que era pegajoso porque algunas moscas y otros insectos luchaban allí por desasirse.

Más de una vez mi padre dijo que la planta era muy rara y que convenía averiguar su nombre. No creo que nunca se tomara el trabajo de hacerlo y, en aquel momento, tampoco hubiera averiguado nada.

La planta tenía entonces unos cuatro pies de altura. Probablemente había otras en los alrededores, creciendo tranquila e inofensivamente, sin que nadie les prestara especial atención, por lo menos en apariencia, porque no teníamos noticia de que los botánicos o los biólogos se ocuparan mayormente de ellas. Así, millares de trífidos continuaron creciendo tranquilamente en los más remotos lugares de la tierra.

Poco tiempo después, una de las plantas recogió sus raíces y caminó.

LA cosa aconteció por primera vez en Indochina, lo que significó que apenas se le prestara atención. Indochina es uno de esos lugares remotos en los que se supone puede ocurrir cualquier cosa exótica. De todos modos, en unas pocas semanas empezaron a llegar noticias de plantas andantes de Sumatra, Borneo, el Congo Belga, Colombia, Brasil y otros lugares en las cercanías del Ecuador.

Esta vez la noticia cundió. Pero las manoseadas historias escritas con esa mezcla de defensiva frivolidad que usan los diarios para hablar de asuntos como las serpientes marinas, los platos voladores, la transmisión del pensamiento y otros fenómenos, hizo que nadie advirtiera que aquellas plantas extrañamente datadas se parecían a la tranquila y respetable plantita que crecía junto a nuestros desperdicios. Sólo cuando vimos las primeras fotografías comprendimos que la nuestra era exactamente igual, salvo en tamaño.

Los noticieros cinematográficos se ocuparon pronto del asunto. Quizá tomaron algunas fotografías interesantes, pero, según una teoría sustentada pollos directores de noticieros, no debe darse al público más que unos escasos segundos de cada tema —excepto cuando se trata de una pelea de boxeo— para evitar que se aburra mortalmente. Por lo tanto, mi primera visión de algo que iba a ser tan importante en mi vida y en la de todos, fue una fotografía metida entre otras dos: la primera, de un concurso de hula-hula en Honolulú, y la segunda, de la primera dama de un país bautizando a un barco de guerra. Vi unos trífidos moviéndose en la pantalla mientras se oían los comentarios usuales en los noticieros:

—Ahora el descubrimiento de nuestro fotógrafo en Ecuador: ¡Vegetales de paseo! Generalmente sólo se ven estas cosas cuando hemos empinado el codo, pero, en el soleado Ecuador, es posible verlas todo el tiempo. ¡Plantas monstruosas en marcha! Esto me da una idea: tal vez si pudiéramos educar a nuestras papas se meterían ellas mismas en la olla. ¿Qué opina, señora?

Durante el corto tiempo que duró la escena yo la miré fascinado: allí estaba nuestra misteriosa planta de los desperdicios, que había alcanzado una altura de más de dos metros. Y uno no podía equivocarse: ¡la cosa caminaba!

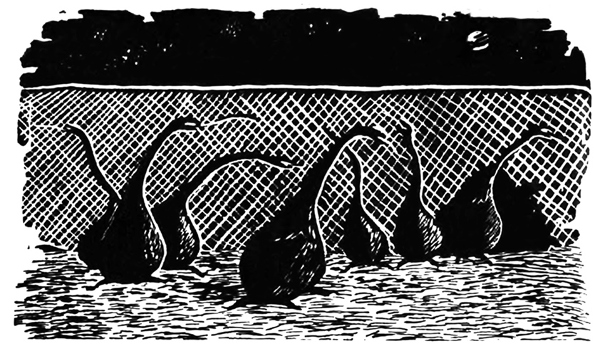

La raíz, que yo veía por primera vez, estaba cubierta de pequeños pelos. Habría sido casi esférica, de no ser por tres torpes prolongaciones en la parte inferior. Apoyado en ellas el cuerpo principal, se elevaba como a un pie del suelo.

Cuando “caminaba” parecía un hombre que andara en muletas. Dos de las toscas “piernas” marchaban adelante, y todo el cuerpo avanzaba mientras la pierna inferior se colocaba casi a nivel con las otras dos; entonces las dos del frente se deslizaban otra vez. A cada paso el largo tallo se balanceaba violentamente a derecha e izquierda: mareaba verlo. Como forma de marcha aquello parecía agotador y torpe, y recordaba el juego de los elefantes jóvenes. Se sentía que, en caso de continuar marchando en esa forma, la planta perdería todas las hojas o se quebraría el tallo. Sin embargo, y aunque pareciera increíble, avanzaba a la velocidad normal del paso de un hombre.

Esto fue todo lo que pude ver antes de la escena del acorazado. No era mucho, pero bastaba para despertar la curiosidad de un muchacho. Si aquella planta en el Ecuador podía hacer algo semejante, ¿por qué no podría hacerlo también la planta de nuestro jardín? Es verdad que la nuestra era más pequeña, pero el aspecto era el mismo…

Diez minutos después de llegar a casa cavé alrededor de nuestro trífido y nivelé la tierra retirada para animarlo a “caminar”.

Desgraciadamente, había un aspecto de esta planta andante que la gente del noticiero se había guardado de revelar. No tuve tampoco ningún presentimiento. Estaba inclinado, procurando retirar la tierra sin dañar a la planta, cuando algo surgido de no sabía dónde me dio un terrible golpe y me desmayó.

ME desperté en cama, rodeado por mi padre, mi madre y el médico, que me miraban ansiosamente. Sentía como si me hubieran abierto la cabeza. Tenía dolores en todo el cuerpo y, según descubrí más tarde, un lado de mi cara estaba decorado con una mancha roja. Fueron inútiles las preguntas que me dirigieron para saber qué había pasado: yo no tenía la más remota idea de cómo me habían herido. Y pasó algún tiempo antes de que descubriera que yo debía de haber sido, en Inglaterra, una de las primeras personas que fue atacada por un trífido y que sobrevivió a ello. El trífido, naturalmente, no estaba desarrollado. Pero, antes de que me recobrara, mi padre descubrió indudablemente lo ocurrido, y cuando pude bajar otra vez al jardín comprobé que se había vengado de nuestro trífido y había arrojado los restos al fuego.

AHORA que las plantas andantes eran un hecho establecido, la prensa perdió su primitiva reticencia y las llenó de publicidad. Se trataba de encontrarles un nombre. Los botánicos se sumergían en palabras griegas y latinas, pero los periódicos y el público deseaba algo fácil de pronunciar y no muy complicado para los grandes titulares de imprenta. Los diarios de la época estaban llenos de referencias a: trichotes, trígonos, trílogos, trípedos, triquetes, etc.

Había discusiones públicas y privadas en las eme se defendían términos casi científicos, pero, gradualmente, una palabra empezó a predominar. Fue un nombre atractivo, originado en la oficina de algún periódico para nombrar una curiosidad, pero destinado un día a estar asociado con el dolor, el miedo y la miseria: trífido…

Pronto se apaciguó el primer interés del público. Es verdad que los trífidos eran un poco siniestros, mas esto ocurría, principalmente, porque se trataba de una novedad. La gente había experimentado lo mismo ante otras novedades del pasado: canguros, lagartos gigantes y cisnes negros. ¿Eran, acaso, los trífidos más curiosos que otras cosas? El murciélago es un mamífero que vuela, ésta era una planta que caminaba… ¿Qué había de extraño en ello?

Sin embargo, algunas cosas referentes a los trífidos no eran tan fáciles de olvidar. De su origen no se sabía nada. Hasta los que habían conocido a Umberto no relacionaron a los trífidos con él. La súbita aparición de las plantas y su amplia distribución provocó intrigadas conjeturas. Porque, aunque se desarrollaba más rápidamente en los trópicos, se informó que existían especímenes en casi todas las regiones del globo, exceptuando los desiertos y los círculos polares.

La gente quedó sorprendida y un poco asqueada al enterarse de que los trífidos eran carnívoros y que las moscas y otros insectos atrapados en las corolas eran digeridos por la pegajosa sustancia allí alojada. Nosotros, los de las zonas templadas, no ignorábamos la existencia de plantas carnívoras, pero resultaba difícil imaginarlas fuera de los invernaderos, y tendíamos a considerarlas levemente indecentes o, por lo menos, indecorosas. Fue especialmente alarmante el descubrimiento de que el enroscado pecíolo de la flor podía lanzar un aguijón de diez pies de largo, capaz de descargar un veneno bastante poderoso como para matar a un hombre si golpeaba sobre la piel desnuda.

En cuanto se hizo este descubrimiento hubo una furiosa destrucción de trífidos en todas partes, hasta que a alguien se le ocurrió que, para hacerlos inofensivos, bastaba con quitarles el aguijón. Entonces decreció el ataque histérico contra las plantas, que quedaron, con todo, muy mermadas. Un poco después se puso de moda tener uno o dos trífidos convenientemente podados en los jardines. Se descubrió que el aguijón tardaba unos dos años en volver a crecer, de manera que una poda anual aseguraba contra cualquier eventual peligro, y los trífidos eran una diversión mayúscula para los niños.

En las zonas templadas el hombre ha logrado dominar varias manifestaciones de la naturaleza —exceptuando su propia naturaleza—, y sojuzgar a los trífidos fue, naturalmente, fácil. Pero en los trópicos, sobre todo en las densas zonas forestales, se convirtieron en una plaga.

Era fácil que el viajero no advirtiera un trífido entre los matorrales y los pastos, y, cuando aquél ya estaba cerca, el venenoso aguijón golpeaba. Hasta para los habitantes de esos lugares era dificultoso distinguir a un trífido oculto entre las malezas. Las plantas parecían siniestramente sensibles a cualquier movimiento cercano a ellas y muy raramente se las encontraba desprevenidas.

Los trífidos se convirtieron en un serio problema en, algunas regiones. El método más seguro de defensa era disparar un tiro a la corola, destruyendo así conjuntamente el aguijón. Los nativos acostumbraban a llevar largos palos provistos de cuchillos curvos, que podían usar muy efectivamente si lograban dar el primer golpe, pero que eran inútiles si el trífido tenía ocasión de avanzar, ampliando de ese modo su radio de acción. Rápidamente, sin embargo, se inventaron revólveres de varios tipos. Algunos arrojaban discos de acero o “boomerangs”, capaces de descabezar a un trífido a veinticinco metros, si daban en el blanco. Esta invención agradó a las autoridades —a quienes siempre ha desagradado el uso indiscriminado de armas— y a la gente, que descubrió que los proyectiles de acero eran más baratos y más livianos que los cartuchos, y admirablemente adaptables al bandidaje secreto.

En todas partes se hicieron investigaciones concernientes a la naturaleza, las costumbres y la constitución de los trífidos. Algunos experimentadores determinaron, en interés de la ciencia, cuán lejos y cuánto tiempo podían caminar; si los trífidos tenían un frente propiamente dicho o si podían andar con torpeza en cualquier dirección; cuánto tiempo debían permanecer con las raíces en el suelo; qué reacciones ofrecían ante la presencia de diversos productos químicos en la tierra, y muchas otras cosas.

El ejemplar más grande encontrado en los trópicos tenía casi dos metros y medio de alto. Nunca se vio un ejemplar europeo de más de dos metros veinte, y la mayoría tendría aproximadamente dos metros. Parecían adaptarse con facilidad a cualquier clima o suelo. Carecían de enemigos naturales, excepto el hombre.

Pero existían otras características no tan obvias que por algún tiempo escaparon a la observación. Nadie, por ejemplo, advirtió al principio la siniestra puntería de sus aguijones, y que casi siempre golpeaban en la cabeza. Tampoco nadie prestó atención a la costumbre que tenían de aguardar cerca de sus víctimas. El motivo de esta actitud se hizo clara cuando se supo que se alimentaban de carne de animales mayores lo mismo que de insectos. El aguijón no tenía fuerza para desgarrar la carne, pero podía arrancar trozos de carroña y llevarlos hasta la corola.

Tampoco despertaron mayor interés las tres ramitas sin hojas en la base de la corola. Hubo una ligera idea de que tenían algo que ver con el sistema reproductivo, ese sistema que parece explicar todas las partes de propósito dudoso en el mundo vegetal. Se supuso, por lo tanto, que la característica de estas ramitas, que consistía en perder de pronto la inmovilidad y frotarse rápidamente contra el tallo, era una extraña manifestación de la exuberancia amatoria de los trífidos.

PROBABLEMENTE la incómoda distinción de ser agredido tan pronto por un trífido estimuló mi interés, porque desde entonces pareció que un vínculo se establecía entre ellos y yo. Perdí mucho tiempo estudiándolos, fascinado.

Más tarde este tiempo perdido resultó mejor empleado de lo que sospechaba porque, poco después de terminar mis estudios, la Compañía Aceitera y Pesquera Artica & Europea se reconstituyó abandonando la palabra “pesquera”. El público se enteró de que la Compañía y otras compañías similares en otros países iban a dedicarse al cultivo de trífidos en gran escala, con el fin de extraer los valiosos aceites y jugos y obtener grandes cantidades de aceites nutritivos para la cría del ganado. Por lo tanto, de la noche a la mañana los trífidos se convirtieron en el gran negocio.

Inmediatamente decidí mi futuro. Me presenté en la Compañía Artica & Europea, donde conseguí empleo en el Departamento de Producción. La desaprobación de mi padre cedió un poco cuando se enteró del sueldo que iban a pagarme, que era bastante bueno para un muchacho de mi edad. Pero cuando hablé con entusiasmo del futuro él resopló dudoso entre sus bigotes. Él creía únicamente en el tipo de trabajo amparado por una larga tradición, pero me dejó hacer lo que me daba la gana.

—Después de todo, si la cosa fracasa, siempre serás lo bastante joven como para iniciar otra cosa —me dijo.

Esto no fue necesario. Antes que él y mi madre murieran juntos en un accidente de ómnibus aéreo cinco años antes, todas las nuevas compañías desplazaron a los viejos productores de aceite, y los que habíamos entrado en el negocio desde el principio teníamos asegurada una muy buena posición.

Uno de estos primeros empleados fue mi amigo Walter Lucknor.

AL principio tuvieron algunas dudas antes de emplear a Walter. Él entendía muy poco de agricultura, menos de negocios y carecía de calificaciones para el estudio de laboratorio. Por otra parte, sabía mucho acerca de los trífidos: tenía una especie de intuición sobre ellos.

No sé qué le sucedió a Walter aquel fatal día del mes de mayo años después, aunque pueda suponerlo. Es una pena que no haya escapado. Su presencia hubiera sido inmensamente valiosa más tarde. No creo que nadie entienda realmente a los trífidos, o que nadie los entenderá nunca, pero Walter estuvo más cerca que nadie de entenderlos.

Hacía un año o dos que trabajábamos juntos cuando me sorprendió por primera vez.

Era la hora del crepúsculo. Acabábamos de terminar el trabajo del día y mirábamos con satisfacción tres nuevos campos de trífidos recién crecidos. En esos días no los cercábamos sencillamente como se hizo más tarde. Estaban colocados en hileras en los campos o, por lo menos, los postes de acero en que los sujetábamos se hallaban dispuestos en línea recta, porque las plantas seguían diversas inclinaciones. Calculábamos que en otro mes aproximadamente podríamos extraerles el jugo. La tarde era tranquila; el único sonido que la quebraba era el ocasional crujido de las pequeñas ramitas de los trífidos frotándose contra el tallo. Walter los miraba con la cabeza levemente ladeada. Sacó la pipa de su boca.

—Están muy conversadores esta noche —dijo.

Como es natural, creí que se expresaba metafóricamente.

—Tal vez sea el tiempo —sugerí—. Me parece que lo hacen con más frecuencia cuando hay tiempo seco.

Él me miró de soslayo y sonrió.

—¿Hablan más en tiempo seco?

—¿Cómo…? —empecé a decir, pero me interrumpí—. ¿No creerás que realmente están hablando? —pregunté observando la expresión de su rostro.

—¿Por qué no?

—¡Es absurdo! ¡Plantas que hablan!

—¿Es mucho menos absurdo que las plantas caminen? —preguntó.

Miré hacia los trífidos y después volví a mirar a Walter.

—Nunca supuse… —empecé a decir vacilante.

—Piensa un poco y vigílalos… Me interesaría saber a qué conclusiones llegas —dijo.

Es raro que, en todos mis tratos con los trífidos, jamás se me hubiera ocurrido esa posibilidad. Pero, una vez que se presentó la idea, no la rechacé. No podía evitar suponer que, posiblemente, se enviaban mensajes secretos entre ellos.

Yo suponía conocer bien a los trífidos, pero cuando Walter hablaba sobre ellos, yo comprendía que ignoraba absolutamente todo. Él podía, cuando estaba en vena, hablar horas sobre los trífidos, lanzando teorías que unas veces parecían locas y otras imposibles.

El público había cesado por aquel entonces de interesarse en los trífidos: la gente los encontraba torpemente divertidos, pero no muy interesantes. Pero la Compañía no perdía interés en ellos. Se consideraba que su existencia era una afortunada casualidad para todos, y especialmente para la Compañía. Walter no compartía ningún punto de vista. Oyéndolo, yo también llegué a tener frecuentes pensamientos.

Él estaba seguro de que “hablaban”.

—Y eso —argumentaba— quiere decir que, de algún modo, poseen cierta inteligencia. No puede estar situada en el cerebro porque la disección nos ha mostrado que no tienen nada que se parezca a un cerebro… Pero nada demuestra tampoco que algo en ellos no haga las veces de cerebro.

—Y también hay cierta inteligencia. ¿Te has fijado que, cuando atacan, siempre se dirigen a las partes no resguardadas? Siempre a la cabeza y algunas veces a las manos. Y otra cosa: si examinas la estadística de víctimas, verás la gran proporción de los que han sido golpeados entre los ojos y cegados. Es muy notable y significativo.

—¿Significativo de qué? —pregunté.

—De que saben cuál es la mejor manera de imposibilitar a un hombre… En otras palabras, de que saben lo que están haciendo. Consideremos que poseen inteligencia: esto nos deja con una sola superioridad sobre ellos: la vista. Nosotros podemos ver y ellos no. Ciegos, nuestra superioridad desaparecería. Más aún: nuestra posición sería inferior a la de ellos, porque ellos están adaptados a una existencia ciega y nosotros no.

—Pero aun en ese caso, ellos no pueden hacer cosas. Tienen muy poca fuerza en el aguijón —señalé.

—Así es, pero ¿de qué serviría nuestra habilidad para manejar las manos si no pudiéramos ver las cosas? De todos modos, ellos no necesitan manejar cosas, al menos de la manera que lo hacemos nosotros. Ellos pueden alimentarse directamente del suelo, de los insectos o de trozos de carne cruda. Ellos no tienen que seguir todo el complicado proceso de los cultivos, de la distribución, de la cocina. Si se tratara de medir la capacidad de supervivencia entre un trífido y un hombre ciego, yo sé a cuál de los dos apostaría.

—Estás suponiendo una inteligencia igual —dije.

—En modo alguno. No es necesario. Probablemente poseen una inteligencia de otro tipo, porque sus necesidades son más simples. Piensa en los complicados procesos a que debemos someter a los trífidos para aprovecharlos en un extracto asimilable. Ahora piensa lo opuesto. ¿Qué necesita un trífido? Herirnos, esperar algunos días y empezar a asimilarnos.

ERA capaz de hablar así horas enteras, hasta que, escuchándolo, yo perdía el sentido de las proporciones y llegaba a pensar en los trífidos como en posibles competidores. Walter no pretendía otra cosa. Había pensado escribir un libro al respecto cuando hubiera acumulado suficiente material.

—¿Pensado? —pregunté—. ¿Por qué no lo haces?

—Por esto —extendió el brazo señalando la granja—. Hay muchos intereses invertidos ahora. No sería conveniente que nadie viniera con ideas inquietantes al respecto. Y, de todos modos, tenemos a los trífidos bien controlados, todo es una discusión académica y no vale la pena comenzarla.

—Nunca se puede saber nada contigo —repuse—; nunca sé hasta qué punto te dejas llevar por la imaginación. ¿Realmente crees que el asunto ofrece algún peligro?

Dio unas pitadas y respondió:

—Yo mismo no estoy muy seguro. Pero una cosa sí sé: podrían ser peligrosos. Te diría más si pudiera entender sus comunicaciones. Están allí y nadie piensa en ellos más que en unos repollos y sin embargo, siempre se comunican entre sí. ¿Por qué? ¿Qué se dicen? Eso quisiera saber.

Creo que Walter jamás mencionó sus ideas a nadie más, y yo las guardé secretamente, en parte porque dudaba de encontrar a alguien menos escéptico que yo, y, en parte, porque no era conveniente que la compañía se enterara de nuestras ideas.

DURANTE uno o dos años trabajamos juntos. Pero, con la apertura de nuevas granjas y la necesidad de estudiar métodos en el extranjero, yo empecé a viajar. Walter entró finalmente en los laboratorios. A él le agradaba hacer experimentos por su cuenta, al mismo tiempo que trabajaba para la compañía. De vez en cuando yo lo visitaba. Sus continuas experiencias con trífidos no habían servido para aclarar mayormente sus ideas. Había probado, al menos para satisfacción propia, que los trífidos poseían cierta inteligencia. Seguía convencido de que el frotamiento de las ramitas era una forma de comunicación. Para el público había llegado a demostrar que las ramitas eran algo más de lo que parecían y que un trífido desprovisto de ellas se deterioraba gradualmente. También había establecido que el grado de infertilidad de las semillas de trífidos era del 95 por ciento.

—Y esto es una cosa muy buena —indicó—. Si todos germinaran, bien pronto sólo habría lugar para los trífidos en este planeta.

También estuve de acuerdo con esto. El tiempo de la floración en los trífidos era todo un, espectáculo. La oscura corola brillaba y se dilataba, llegando al tamaño de una gran manzana. Cuando estallaba podía oírse el ruido a veinte metros de distancia. Las semillas blancas flotaban en el aire como un vapor y eran arrastradas por las brisas más leves. Un campo de trífidos en agosto daba la sensación de una especie de bombardeo.

Walter descubrió también que la calidad de los extractos obtenidos mejoraba si los trífidos conservaban su aguijón. Por lo tanto, la práctica de mutilarlos cesó en las granjas, y tuvimos que usar ropa y máscaras protectoras al trabajar con las plantas.

Cuando ocurrió el accidente que me mandó al hospital yo estaba trabajando con Walter. Examinábamos algunos ejemplares que presentaban desviaciones curiosas. Ambos llevábamos máscaras protectoras de metal y yo ignoro exactamente lo que ocurrió. Lo único que sé es que, al inclinarme, un aguijón golpeó violentamente los alambres de mi máscara. En noventa y nueve casos de cada cien el golpe no hubiera importado: las máscaras estaban destinadas precisamente a protegernos de ello. Pero este golpe fue tan violento que algunas de las bolsitas de veneno se abrieron y unas gotas penetraron en mis ojos.

Walter me llevó al laboratorio y me administró un antídoto en pocos segundos. Fue gracias a su rápida intervención que pude salvar la vista. Con todo, aquello significó una semana en la oscuridad.

Cuando estuve en el hospital decidí que, si conservaba la vista, no trabajaría más con los trífidos. Yo había desarrollado una considerable resistencia al veneno desde la primera vez que fui herido, en el jardín. Había recibido, sin demasiado daño, aguijonazos que hubieran dejado muerto a un hombre no experimentado. Pero aquello me sirvió de lección.

Medité largas horas, en la oscuridad, a qué actividad me dedicaría en el futuro. Considerando lo que el destino nos deparaba, mis preocupaciones no podían ser más ociosas.

Platos eliminados de la lista

HACE pocos meses se informó que en el Aeródromo Nacional de Washington los radares habían detectado “platos voladores Los periódicos protestaron porque ningún avión salió a perseguirlos; pero es que poco antes se había aceptado la explicación dada por el profesor Menzel a estos misteriosos fenómenos. No son astronaves de otros mundos, ni se deben a histeria colectiva. Son “espejismos aéreos”, falsas imágenes de cualquier luz fuerte (la del Sol, por ejemplo), debidas a la existencia de muchas capas de aire caliente y frío, que provocan complicados fenómenos de refracción. Y estos espejismos también ocurren con las ondas del radar. No parece, sin embargo, que esta explicación haya disminuido el interés por los sabrosos (periodísticamente) platos.

¿Por qué se ven más platos voladores los martes? Porque el martes es día de lavado, explica una conocida revista médica inglesa. Debido a que ahora muchas amas de casa usan detergentes en su lavado, los tanques donde se recogen las aguas cloacales tienen a veces capas de espuma de dos metros de espesor. Un viento fuerte puede llevarse entera esa capa de espuma, que en el aire tendrá el aspecto exacto de un plato volador. En fin, cosas más raras se han visto…

III. LA CIUDAD A TIENTAS

LA puerta del bar quedó agitándose detrás de mí cuando me dirigí a la esquina de la calle principal. Allí me detuve.

No tenía ningún plan y, aunque empezaba a comprender que lo que había ocurrido era una catástrofe general, me sentía demasiado aturdido para razonar. ¿Qué podía hacerse ante una cosa de tal magnitud? Me sentía perdido, desolado, y mi existencia parecía irreal, como si estuviera fuera de mí mismo. En ninguna parte se veía tránsito ni se oía nada. Las únicas señales de vida las daban algunas personas dispersas, tanteando su camino a lo largo de las casas.

Era un perfecto día de principios de verano. El sol surgía en un cielo profundamente azul, con nubecillas blancas. Todo era claro y fresco, exceptuando una columna de grasiento humo que se elevaba detrás de las casas, hacia el norte.

Permanecí allí indeciso algunos minutos. Después me dirigí hacia el centro de la ciudad.

Hasta ahora no puedo explicar por qué hice esto. Tal vez fue el instinto de buscar lugares conocidos, o, tal vez, imaginé que, en caso de haber alguna autoridad, allí la encontraría.

El coñac me había dado más hambre que nunca, pero el problema de alimentarse no era tan fácil como yo había supuesto. Y, sin embargo, allí estaban las tiendas, vacías y sin vigilancia, con comida en las vidrieras… y del otro lado estaba yo, hambriento y con medios para pagar. Por otra parte, si no quería pagar, bastaba con romper una vidriera y elegir lo que me diera la gana.

Pero era difícil decidirse a hacer aquello. Yo no estaba todavía dispuesto a aceptar, después de casi treinta años de una existencia respetable y sometida a leyes, que todo hubiese cambiado de manera tan fundamental. Estaba también el sentimiento de que, mientras yo no cambiara, las cosas, de algún modo, volverían a ser normales. Absurdamente me parecía que, en el momento que me apoderara de algo sin pagar, el orden quedaría abolido para siempre: yo me convertiría en un ladrón, un saqueador, viviendo sobre el cuerpo muerto del sistema que me había alimentado. ¡Tonterías de sensibilidad en un mundo deshecho! Y, sin embargo, todavía me causa placer recordar que la civilización no desapareció en mí bruscamente y que, por lo menos durante cierto tiempo, vi vidrieras donde se me hacía agua la boca sin que mis convenciones me permitieran saciar el hambre.

El problema se solucionó cuando había recorrido casi un kilómetro. Un taxi, después de subir a la vereda, terminó con el radiador enterrado en la vidriera de una rotisería. Esto no era como romper yo mismo la vidriera. Me apoderé así de un buen almuerzo. Pero, aun entonces, experimenté la fuerza de las viejas convenciones: con toda conciencia dejé sobre el mostrador una buena cantidad de dinero por las cosas que llevaba.

Casi enfrente había un jardín. Probablemente había sido el viejo cementerio de una iglesia. Las antiguas piedras habían sido colocadas contra la pared de ladrillos y el espacio abierto estaba lleno de pasto y senderos de gramilla. Era muy agradable bajo las hojas nuevas de los árboles y ocupé uno de los bancos para almorzar.

El lugar era tranquilo y retirado. Nadie más entró en el jardín, aunque ocasionalmente una figura pasaba frente a la verja de entrada. Arrojé algunas migajas a los gorriones, los primeros pájaros que veía en el día, y me sentí mejor al ver su indiferencia ante la calamidad.

Cuando terminé de comer encendí un cigarrillo. Mientras fumaba, meditando qué podía hacer y adonde ir, el silencio fue quebrado por el sonido de un piano desde un edificio de departamentos situado junto al jardín. Después una voz de muchacha cantó. Las palabras de la canción eran de una balada de Byron.

Escuché, contemplando el dibujo de las tiernas y frescas hojas contra el cielo azul. La canción terminó. Las notas del piano murieron a lo lejos. Entonces oí sollozar. Sin pasión: era un sollozo suave, desesperado, un sollozo de abandono y de angustia. No sé si era la muchacha que había cantado u otra quien sollozaba en esa forma. Pero no pude soportar más. Regresé a la calle y, por un rato, mis ojos permanecieron húmedos.

HASTA la esquina de Hyde Park estaba desierta. Había algunos autos y camiones abandonados en las calles. Un ómnibus había atravesado un sendero y se había detenido en Green Park; un caballo, todavía con los arneses puestos, yacía junto a la estatua contra la cual se había roto la cabeza. El único movimiento provenía de algunos hombres y unas pocas mujeres que tanteaban cuidadosamente el camino, siguiendo los alambrados y tendiendo los brazos al frente para protegerse donde no los había. También, un poco inesperadamente, uno o dos gatos. Sus presas eran escasas en la siniestra tranquilidad: los gorriones eran pocos y las palomas habían desaparecido.

Siempre atraído por el viejo centro de las cosas marché hacia Piccadilly. Me dirigía en aquella dirección cuando oí un nuevo ruido, un golpeteo continuo que se acercaba. Mirando en dirección a Park Lañe vi a un hombre discretamente vestido que caminaba rápidamente hacia mí, mientras golpeaba la pared a su lado con un bastón. Al oír mis pasos se detuvo.

—No tema —dije—, venga.

Sentí alivió al verlo. Era, por así decirlo, un ciego normal. Sus oscuros anteojos eran mucho menos inquietantes que la mirada fija en los inútiles ojos de los otros.

—Quédese entonces quieto —dijo—, ya he sido atropellado hoy por un increíble número de idiotas. ¿Qué diablos ha pasado? ¿Por qué está todo tan tranquilo? Sé que no es de noche… Puedo sentir el sol. ¿Qué les ha pasado a todos?

Le expliqué lo que sabía.

Cuando terminé de hablar, él guardó silencio unos momentos, después tuvo una risa breve y amarga.

—Bueno —dijo—, ahora necesitarán para ellos mismos toda su maldita compasión.

Y se irguió, casi desafiante.

—Gracias. Buena suerte —me dijo y se alejó, con exagerado aire de independencia. El sonido de su bastón, golpeando certera y confiadamente, se perdió a lo lejos.

EN Piccadilly podía verse un poco más de gente, y caminé entre los vehículos que obstruían la calle. Allí mi presencia molestaba menos a los que buscaban su camino tanteando contra los edificios, porque, cada vez que oían pasos, se detenían temiendo un choque. Estos choques ocurrían en toda la calle, pero uno me pareció significativo. Los protagonistas venían tanteando una vidriera en direcciones opuestas basta que se dieron un encontronazo. Uno de ellos era un joven bien vestido, pero con una corbata evidentemente elegida al azar. La otra era una mujer que llevaba consigo una niñita. La niña dijo algo ininteligible. El joven se detuvo bruscamente.

—Un momento —dijo—. ¿Puede ver su chico?

—Sí —contestó la mujer—. Pero yo estoy ciega.

El joven se volvió. Apoyó un dedo contra la vidriera, y señaló algo.

—Veamos, querido, ¿qué ves aquí? —preguntó.

—No soy un chico —protestó la niña.

—Vamos, Mary, contesta al señor —dijo la madre.

—Unas bonitas señoras —dijo la niña.

El joven tomó a la mujer del brazo y la arrastró hasta otra vidriera.

—¿Y qué ves aquí? —preguntó.

—Manzanas e higos —dijo la niña.

—Espléndido —dijo el joven.

Se quitó el zapato y golpeó la vidriera con el taco. El ruido resonó en toda la calle. Volvió a calzarse, metió el brazo cuidadosamente por la abertura del vidrio y tanteó hasta encontrar un par de naranjas. Dio una a la mujer y otra a la niña. Después tanteó de nuevo, encontró otra para él y empezó a pelarla. La mujer sostenía indecisa su naranja.

—Pero… —empezó a decir.

—¿Qué pasa? ¿No le gustan las naranjas? —preguntó el joven.

—Pero esto no está bien. No podemos tomarlas así.

—¿Y de qué otra manera cree poder alimentarse? —inquirió el joven.

—Supongo… Bueno, no lo sé —reconoció la mujer, vacilante.

—Así es. Y ésta es la respuesta. Cómalas ahora y después iremos a buscar algo más sustancioso.

—De todos modos no está bien —dijo ella, pero su tono era menos convencido.

PICCADILLY Circus era uno de los lugares más populosos que he conocido. Parecía repleto, aunque sólo habría allí un centenar de personas. La mayoría llevaba ropas extravagantemente combinadas y marchaba como en un sueño. Ocasionalmente algún tropezón hacía estallar palabrotas que expresaban una ira inútil… Era alarmante escucharlas, porque parecían proferidas por un niño asustado y enojado. Pero, en general, había poca conversación y menos ruido. Parecía que la ceguera hubiera encerrado a la gente en sí misma.

La única excepción era un hombre alto, maduro y flaco, con recia pelambre gris, que hablaba enfáticamente del arrepentimiento, de la ira de Dios y de terribles castigos para los pecadores. Nadie le prestaba atención: para la mayoría el día de la ira de Dios había llegado ya.

Después, a la distancia, se oyó un ruido que llamó la atención a todos. Se aproximaba un coro cantando:

“Cuando muera no me entierres,

pon mis huesos en alcohol”.

Siniestra y desentonada, la canción se deslizaba por las calles vacías, con un penoso eco. Todas las cabezas se volvían a derecha e izquierda, procurando adivinar la dirección del canto. El profeta de la condenación elevó su voz contra esta competencia. La canción, más desafinada que nunca, gemía ya cercana:

“Si mis pies y mi cabeza de licor estarán mojados,

mis huesos alcoholizados muy bien se conservarán”.

Desde donde me encontraba pude ver una larga fila de gente marchando en dirección a Piccadilly Circus. El segundo hombre apoyaba las manos en los hombros del primero, el tercero sobre los del segundo y así sucesivamente hasta formar una fila de veinticinco o treinta personas.

Marcharon firmemente hasta llegar al centro mismo de Piccadilly; entonces el jefe alzó la voz. Era una voz considerable, digna de comandar un regimiento:

—¡Compañía… FIRMES!

Todas las personas que ocupaban Piccadilly Circus quedaron inmóviles, con la cara vuelta hacia donde oían la voz, tratando todos de adivinar de qué se trataba. El jefe alzó otra vez el tono e imitó a los guías profesionales:

—Estamos aquí, señores, en el mismo maldito Piccadilly Circus. El Centro del mundo. El ombligo del universo. Donde hay vino, mujeres y canto.

No era ciego, en modo alguno. Sus ojos recorrían todo, se enteraban de lo que pasaba. Quizás su vista se había salvado casualmente, como la mía, pero estaba muy borracho, al igual que todos los que lo acompañaban.

—Y nosotros también tendremos eso —añadió—. Próxima parada: el bien conocido Café Royal… y todas las bebidas de la casa.

—¿Y qué hay con las mujeres? —preguntó una voz y se oyó una risa.

—¡Oh, mujeres! ¿Es eso lo que desean? —preguntó el jefe.

Dio un paso y tomó a una muchacha del brazo. La muchacha gritó, pero el hombre no prestó atención a ello.

—Ahí tienes, compañero. Y no dirás que te trato mal. Es una muchacha preciosa, si es que eso hace alguna diferencia para ti.

—¿Y yo? —preguntó otro hombre.

—¿Tú, camarada? Veamos. ¿Prefieres rubia o morena?

Considerando más tarde la cuestión, creo que me porté como un tonto. Mi cabeza estaba todavía llena de las convenciones que ya no tenían aplicación. No se me ocurrió pensar que cualquier muchacha adoptada por este grupo tendría más posibilidades de subsistir que abandonada a su propia suerte. Lleno de una mezcla de heroísmo escolar y de nobles sentimientos, me abrí paso. El hombre no me vio venir hasta que estuve muy cerca y entonces lancé un golpe a su mandíbula. Pero, desgraciadamente, él procedió con más rapidez…

CUANDO volví a interesarme en lo que me rodeaba me encontré acostado en la calle. El ruido del grupo se perdía a la distancia, y el profeta de la condenación, con renovada elocuencia, lanzaba anatemas infernales.

Una vez que me repuse un poco me alegré de que el asunto no hubiera sido peor. Si todo hubiera ocurrido a la inversa, yo no hubiera podido menos de hacerme responsable por los hombres que mi antagonista guiaba. Después de todo, y aunque uno protestara contra sus métodos, él era los ojos del grupo, y ellos contaban con él tanto para la bebida como para la comida. Y las mujeres se unirían con ellos por su propia cuenta cuando estuvieran bastante hambrientas. En realidad, parecía que mi suerte había dispuesto que yo no tuviera el honor de ser jefe de aquel grupo.

Recordando que se dirigían al Café Royal, decidí recobrarme en el Regent Palace Hotel. Otros tuvieron la misma idea antes que yo, pero vi gran cantidad de botellas que todavía no habían sido destapadas.

Creo que fue mientras fumaba tranquilamente un cigarrillo, frente a un buen coñac, que empecé a comprender que todo lo que había visto era real y decisivo. Nunca más podríamos volver, atrás. Esto era el fin de todo lo que yo conociera anteriormente…

Tal vez había necesitado aquel golpe para entenderlo. Ahora me encontraba frente al hecho de que mi existencia carecía de centro. Mi manera de vivir, mis planes, mis ambiciones, todas las esperanzas que había tenido, desaparecían de golpe, junto con las condiciones de vida que se desarrollaran. Creo que, si hubiera tenido parientes o amigos queridos que llorar, me hubiera suicidado en aquel momento. Pero lo que a veces había parecido una existencia vacía era ahora una suerte. Mi madre y mi padre estaban muertos, mi única tentativa matrimonial había fracasado años atrás, y nadie dependía d mí. Es curioso, pero aunque comprendía que no era un sentimiento loable, experimenté alivio…

No, no fue únicamente el coñac porque aún ahora, después que han pasado los años, puedo sentirlo en parte… Si bien quizás el coñac sirvió para simplificar algo el aspecto de las cosas.

Y estaba también el problema inmediato de lo que debía hacer en seguida: cómo y dónde empezar mi nueva vida. Pero no dejé que eso me preocupara por el momento. Bebí y salí del hotel a enfrentar lo que pudiera ofrecerme este extraño mundo.

IV. SOMBRAS DEL PASADO

PARA evitar encontrarme con el grupo del Café Royal tomé por una calle lateral, con intenciones de dirigirme a Regent Street.

Tal vez el hambre sacaba a la gente de sus casas. Fuera lo que fuere, encontré ahora mucha más gente que desde que había dejado el hospital. En las veredas había choques continuos y la confusión de los que intentaban marchar se acrecentaba por las constantes aglomeraciones frente a las vidrieras, que aparecían rotas más y más frecuentemente. Nadie entre los grupos parecía seguro de la clase de tienda que enfrentaban. Algunos intentaban reconocerlo tanteando en busca de algún objeto conocido. Otros, arriesgando herirse con los vidrios rotos, se metían dentro de las vidrieras.

Sentí que debía indicar a esa gente dónde encontrar comida. Pero ¿debía hacerlo realmente? Si los guiaba hasta una tienda todavía intacta se formaría una muchedumbre que no sólo despojaría el lugar en cinco minutos, sino que aplastaría también a las personas más débiles del grupo. Además, pronto desaparecería toda la comida de las tiendas, ¿y qué ocurriría entonces con los millares de personas que reclamarían más alimentos? Se podía elegir un grupo pequeño y mantenerlo vivo por cierto tiempo, pero ¿a quién escoger? Nada parecía justo, desde cualquier punto de vista que se mirara.