„Im Gegenteil, es paßt genau in die Entwicklungstendenz. Die geschmacklichen Ansprüche der Leute wachsen von Jahr zu Jahr, deshalb werden immer mehr Geruchs- und Geschmacksspezialisten in der Verarbeitung gebraucht. Wenn ich hier frei werde, kann ich mir einen Dienst ganz in der Nähe aussuchen, drei reißen sich schon um mich, ein Restaurant, ein Lebensmittelmagazin und ein Delikatessenladen.“

„Schön für Sie, aber mal zurück zu Klaus Rebner. Ist Ihnen in den letzten Tagen irgendwas Besonderes an ihm aufgefallen – ich meine, in den letzten Tagen vor seinem Tod. Oder Wochen vielleicht, Sie haben sich ja auch nicht so oft gesehen.“

„Na – eigentlich nicht, nein, aufgefallen nicht. Ich meine, er war natürlich ganz begeistert von seiner Erfindung, hat er ja auch lange dran gearbeitet, und dann wollte er nächsten Monat einen, na, eine Art Wettkampf organisieren, zwanzig Qualitätsprüfer gegen sein Gerät, und er hatte wohl auch weitere Pläne, aber darüber hatte er noch nichts Konkretes gesagt.“

„Aha. Wissen Sie, ob die Urkunde selbst für ihn eine besonders große Bedeutung hatte?“

„Was denn für eine Urkunde? Ach so, bei der Feierstunde. Nein, weiß ich nicht.“

Wenzel verabschiedete sich von der Diensthabenden noch vor Ablauf der Zehnminutenfrist. Sehr zufrieden war er nicht, aber was er nun noch fragen sollte, wußte er auch nicht, klar war jedenfalls, daß der Tote sein Leben nicht als abgeschlossen betrachtet hatte, sondern eher als nun erst richtig beginnend, und daß er keineswegs deprimiert gewesen war, sondern eher enthusiasmiert.

Nur um nichts zu versäumen, ging Wenzel in das Töpferbüro und erfuhr dort, daß Rebner tatsächlich Material für seine handwerkliche Arbeit der nächsten Monate bestellt hatte. Aber dann kam ein anderer Töpfer hinzu, hörte, daß es um Klaus Rebner ging, und stellte sich als Freund des Toten vor. Und er mußte wirklich ein sehr guter Freund gewesen sein, denn er wußte sogar über Rebners Erfindung viel mehr als die Dienstkollegin vorhin. Einen Forschungsauftrag des städtischen Wirtschaftsrates hatte der Tote gehabt, ein paar hundert Computerstunden und Kapazität an mehreren Forschungsinstituten hatten ihm zur Verfügung gestanden – so bekam Wenzel erst jetzt einen richtigen Begriff von Bedeutung und Ausmaß dieser Leistung.

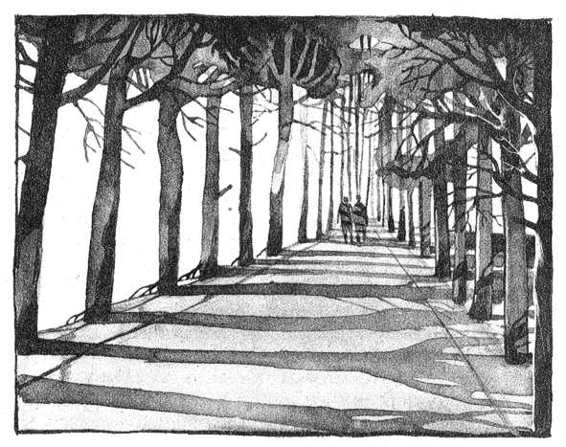

Wenzel unterhielt sich noch lange mit dem Töpfer, sie verließen das Büro und gingen spazieren, aßen dann irgendwo zu Mittag und verabschiedeten sich erst, als es dunkel wurde. Immer mehr verdichtete sich bei Wenzel der Eindruck, daß kein Mensch, ausgenommen vielleicht die Ehefrau, den Toten so gut gekannt hatte wie dieser Gesprächspartner. Aus vielen Einzelheiten, jede für sich nichtssagend, entstand ein Charakterbild des Toten, und zu diesem Bild paßte nur eins nicht: sein Tod. Übrigens unterschied sich dieses Bild nicht wesentlich von dem, das der Sohn gegeben hatte, es war nur genauer.

Alles in allem hatte Wenzel nun einen Gesamteindruck von der Person, aber wenig konkrete Anhaltspunkte. In einer Hinsicht hatte er allerdings falsch getippt: Die Urkunde – als Gegenstand – hatte für den Toten keine so große Bedeutung gehabt wie der Raumteiler offenbar für Otto Mohr, sonst hätte gewiß dieser Töpfer etwas davon gewußt. Es war wohl doch noch zu früh, Parallelen zwischen den Fällen zu suchen.

Na gut, na schön, hoffentlich erreicht Pauline mehr! dachte er.

Ausgerüstet mit einem umfangreichen Programm für neue Experimente, das die Theoretiker erarbeitet hatten, waren die Experimentatoren mit dem Zollstock zur Anlage Blastron I zurückgekehrt und hatten sie nach Reparatur der Laseranschlüsse sofort wieder in Betrieb genommen.

Die Computeranalysen hatten doch etwas mehr ergeben als die Betrachtungen Rubens, die sich ja immer nur auf einzelne ausgewählte Meßwerte gestützt hatten. Aus den Berechnungen hatte sich ein Gedankenmodell geformt. Fest stand, daß irgendein positiv geladenes Teilchen genau zum Zeitpunkt der Schrumpfung in den Mittelpunkt des Bläschens gelangt war, das ja – am Ende der bis dahin als höchste Lebensdauer angesehenen Minute – schon die Größe eines Riesenmoleküls erreicht hatte; wahrscheinlich hatte es sich um ein Proton, Deuteron oder Alphateilchen gehandelt. Diesen dann für mehrere Minuten stabilen Zustand hatte man als Haselnußmodell beschrieben, und er sollte nun wiederholt hergestellt, beobachtet und getestet werden. Zu diesem Zweck waren auch mehrere Teilchengeneratoren an das Faß montiert worden.

Das Haselnußmodell war nicht das einzige Resultat der Untersuchungen, aber über die anderen Ergebnisse gingen die Meinungen sehr auseinander, das Modell dagegen war einhellig verabschiedet worden.

Die neuen Experimente waren, wenigstens für den Anfang, von der unauffälligen Art: Der Computer steuerte sie nach Programm, und niemand erwartete aufregende Ergebnisse. Wahrscheinlichkeitsberechnungen aufgrund des Haselnußmodells besagten, daß viele hundert Durchläufe nötig waren, bis man mit einem positiven Ergebnis rechnen konnte – falls nämlich das Modell selbst der Wirklichkeit in genügendem Ausmaß entsprach.

So arbeitete die Anlage einige Tage lang ununterbrochen, jeweils nur von einem Menschen überwacht – was aber nicht bedeutete, daß der einsam und allein in der Zentrale saß. Es gab immer Neugierige, die sich einige Phasen eines bestimmten Durchlaufs näher ansahen oder auch irgendwelche anderen Berechnungen anstellten. Theoretiker und Experimentatoren waren nämlich durchaus nicht in jedem Fall verschiedene Menschen. Während Ruben nur Experimentator war und die Theorie zwar begriff, aber auf diesem Gebiet nicht schöpferisch wurde, gehörten zum Beispiel Esther und Akito zu denen, die das Haselnußmodell und den mathematischen Formelapparat, der es beschrieb, erarbeitet hatten, beide übrigens mit unterschiedlichen Meinungen darüber, wie es weitergehen würde. Ruben war ziemlich sicher, daß die beiden jetzt hier an Bord auch theoretisch weiterarbeiteten, sie sprachen zwar nicht darüber, aber sie hielten auch nicht geheim, was über ihre Bildschirme huschte, wenn sie rechneten, und so theoriefremd war er nun auch nicht, daß er sich nicht auf das eine oder andere hätte einen Reim machen können.

Sie kannten sich alle zu gut, um nicht eine mit dem Fortgang der Experimente wachsende gereizte Spannung zu spüren. Sie sprachen nur nicht darüber, weil sie fühlten, daß es noch nicht an der Zeit war. Mochte die Gereiztheit daher rühren, daß die gegensätzlichen Standpunkte sich verhärteten, oder daher, daß bisher immer noch keins der automatischen Experimente positiv ausgegangen war – in jedem Fall war es richtiger, das Ergebnis der ganzen Serie abzuwarten.

So kam es, daß sie immer mehr vereinzelten. Aber es bildeten sich keine Grüppchen wie sonst wohl, nur zu künstlerischen Darbietungen trafen hin und wieder alle die zusammen, die gerade wach waren.

Schließlich ließ es sich aber nicht mehr leugnen: Die Versuche waren längst über das von der Theorie gesetzte Maß hinausgeschritten, ohne daß die Stabilitätsstufe des Bläschens ein einziges Mal erreicht worden wäre. Alphateilchen, Protonen, sogar Deuteronen hatte man eingespeist, keins dieser „normalen“ Teilchen hatte mit dem Bläschen reagiert. Wie nun weiter?

Eine Ideenkonferenz sollte helfen. Zuerst kamen die naheliegenden Vorschläge: es mit anderen Teilchen zu versuchen, Mesonen, schwereren Kernen und so weiter. Das alles hatte freilich jeder schon vorher für sich bedacht, alle diese Möglichkeiten hatten den Nachteil, daß man sie mit der im Augenblick greifbaren Technik nicht realisieren konnte. Man wäre gezwungen gewesen, nach Gagarin zurückzukehren und die entsprechenden Vorrichtungen zu holen, in einzelnen Fällen gab es die nicht einmal, sie hätten erst gebaut oder umgebaut werden müssen.

Wie immer trat nach diesen sozusagen vernünftigen, auf der Hand liegenden Vorschlägen eine Pause ein, und alle warteten auf die verrückten Ideen, die Anstoß zum Weiterdenken liefern sollten. Endlich sagte einer: „Wenn das Vieh nichts fressen will, jagen wir’s in den Wald, soll es selbst suchen, was ihm schmeckt!“

Die Idee zündete. Das konnte man versuchen. Der Wald – das wäre ein Target aus verschiedenen Stoffen oder, besser noch, ein Wasserstofftarget, metallische Phase, mit speziellen Verunreinigungen dotiert, ein kleines selbstverständlich, ein winziges, für menschliche Begriffe, aber für das Bläschen riesengroß wie ein Wald.

Die Vorbereitungen dauerten nur einige Stunden. Man mußte das Target herstellen und zur Anlage bringen, während ein paar andere inzwischen die Magnetfelder umprogrammierten, damit sie das Target auch hielten, sozusagen als Stöpsel auf der Magnetflasche.

Die Aussichten, damit etwas zu erreichen, wurden freilich unterschiedlich beurteilt. Einige meinten, es werde gar nichts passieren, andere rechneten – wenigstens vorsichtshalber mit einer Kettenreaktion, die das Target verpuffen würde. Aber da sie alle Experimentatoren waren, spalteten diese unterschiedlichen Erwartungen sie nicht auf, sondern vereinten sie im Gegenteil in bester wissenschaftlicher Neugier. Die Gereiztheit war überwunden, die Spannung geblieben.

Obwohl auch dieser Versuch automatisch gesteuert ablief, saßen alle an ihren Plätzen. Das Bläschen wurde emittiert, bestrahlt und nach Ablauf der Minute in Richtung auf das Target beschleunigt. Aber es explodierte vorher. Mit solchen Fällen hatte man gerechnet – es gab keine Anzeichen, die die kurzzeitige Schrumpfung des Bläschens vorher ankündigten, und die Existenzdauer schwankte immer noch um Sekunden, auch bei völlig identischem Ablauf, so daß man schon einige Bläschen bewegen mußte, ehe man erreichen konnte, daß die Schrumpfung im direkten Kontakt mit dem Target auftrat.

Der zweite und der dritte Durchlauf schienen das gleiche negative Ergebnis zu bringen, und nur Ruben, der mehr aus Gewohnheit und Wiederholung die Zeitlupe einschaltete, bemerkte, daß da etwas anders war. Auf seinen Hinweis hin studierten sie die zwei letzten Sekunden systematisch. Sie teilten die Meßwerte untereinander auf und gingen in Millisekundenschritten vorwärts. Das war ein unerhört anstrengendes Unternehmen; zwei Sekunden haben zweitausend Millisekunden, und wenn sie für jeden Schritt nur eine Sekunde brauchten, so dauerte das Ganze eben mehr als drei Stunden – das heißt, so lange würde es gedauert haben, wenn das Bläschen sich normal verhalten hätte. Aber schon nach einer Dreiviertelstunde stießen sie auf die erste Abweichung. Sie hielten den Ablauf an, machten eine Pause und verteilten die Rollen neu. Eine Gruppe kontrollierte fortlaufend die abweichenden Größen des Versuchsprotokolls, die zweite Gruppe suchte die entsprechenden Größen in den Anlageprotokollen.

Auch jetzt ging es sehr langsam vorwärts, aber nach einigen Minuten begann sich abzuzeichnen, was die Abweichungen in den Meßwerten bedeuteten: Das Bläschen wurde einige Nanometer vor dem Target gebremst. Das war zwar unerwartet, aber kaum sensationell, dafür, so schien es zuerst allen, ließen sich quantenmechanische Erklärungen finden, denn in diesem Größenbereich des Bläschens übten derartige Prozesse im Target immer noch einen meßbaren Einfluß aus.

Nun setzte auch die Schrumpfung ein, und sie verkleinerten die Zeitschritte und ließen sie dafür schneller ablaufen. Es zeigte sich, daß das Bläschen genau zum richtigen Zeitpunkt auf das Target traf, aber dann geschah etwas, was mit Quanteneffekten kaum noch zu erklären war: Das Bläschen wurde nicht nur gebremst, sondern elastisch gestreut. Danach verschwand die Schrumpfung, und das Bläschen explodierte.

Der nächstliegende Schritt bestand jetzt darin, die Kraft, die das Bläschen in Richtung Target beschleunigte, zu erhöhen, um die seltsamen Abstoßungskräfte zu überwinden. Während Esther das programmierte, löste Akito mit Hilfe der anderen die schwierigere Aufgabe, ein Indikatorprogramm zu schaffen, das anzeigte, ob das jeweilige Bläschen zum richtigen Zeitpunkt, nämlich bei Schrumpfung, auf das Target getroffen war – damit man nicht jeden nun folgenden Versuch auf die gleiche zeitraubende Weise kontrollieren mußte.

Wieder dauerte es eine halbe Stunde, bis das Indikatorprogramm etwas anzeigte. Noch sorgfältiger prüften sie die Protokolle, und als Esther mitten in dieser Prüfung plötzlich eine Pause vorschlug, wunderten sich zunächst die anderen, dann rieben sie sich die Augen und stellten fest, daß auch sie ziemlich erschöpft waren. Bei Konzentrationslücken hatte es aber keinen Sinn, weiter die Protokolle zu prüfen, zu groß war die Gefahr, daß einer etwas übersah.

Sie absolvierten ein Krafttraining, wie es bei länger anhaltender Schwerelosigkeit üblich war, hörten etwas beruhigende, bebilderte Musik und ruhten eine Viertelstunde.

Dann ging es weiter, und so gelangten sie schließlich zu dem Ergebnis, daß das Bläschen auch bei stärkster Beschleunigung weiter reflektiert wurde, und zwar elastisch. Die Kräfte, die hier wirkten, waren unbekannt. Das war zugleich aufregend, weil es etwas Neues war, und ärgerlich, weil es sinnlos war, weiter zu experimentieren ohne eine neue Idee.

„Das Vieh geht nicht in den Wald“, eröffnete Esther die Debatte. „Vielleicht stehen da die Bäume zu dicht. Oder es gibt kein Futter. Wer weiß, welches exotische Teilchen damals mit dem Bläschen reagiert hat. Wir werden’s nicht erfahren. Wenigstens vorläufig nicht. Es hat also wenig Sinn, die gesamte Liste unserer Teilchen und Resonanzen abzuklappern, zumal der apparative Aufwand viel zu groß wird. Eine Möglichkeit bestände vielleicht darin, diesen Vorgang mehrere tausendmal zu wiederholen und mit irgendeiner Art Tunneleffekt zu rechnen. Aber ich könnte nicht sagen, daß mir dieser Gedanke sonderlich gefällt. Wir sollten doch lieber versuchen, an der ganzen Sache einen Haken zu finden, an den wir etwas hängen können.“

„Nehmen wir mal an, es reagiert überhaupt nicht mit unserer gewöhnlichen Masse“, begann Akito, „beziehungsweise es reagiert schon, aber abstoßend.“

„Wieso hat es dann mit der Steuerung reagiert, damals?“ warf Ruben ein.

„Das war das zweite Stadium. Setzen wir aber für das erste die bisherige Erfahrung, nämlich daß es nicht zu einer Verschmelzung kommt, versteht ihr, dann entsteht ein Widerspruch zum Versuch: Beim ersten und bisher einzigen Übergang ins zweite Stadium muß doch etwas Masse unserer gewöhnlichen Struktur mitgewirkt haben. Da sehe ich den Haken.“

„Gut“, schloß Esther die Diskussion eine halbe Stunde später, nachdem alle an diesem Haken gerüttelt hatten, ohne ihn zu lockern, „darüber wollen wir jetzt nachdenken, jeder für sich, und morgen entscheiden wir uns, wie es weitergehen soll.“

Pauline atmete dreimal tief durch, bevor sie den Klingelknopf drückte, unter dem E. Kilian stand. Sie wußte, das E. bedeutete Elsbetha, mehr wußte sie nicht. Wohl hätte sie sich informieren können, aber sie hatte darauf verzichtet, weil sie aufgeregt war. Sie war gewiß selbständiges Arbeiten gewohnt, aber es war doch ein Unterschied, ob man jemandem sachliche Fragen stellte oder ob man wie hier ein behutsames Gespräch führen mußte, immer bedacht, nicht zu verletzen und vorhandene Wunden nicht noch zu vertiefen, und das, ohne zu wissen, wonach man eigentlich forschte. Wenn ihr nun gar nichts bekannt war außer dem Namen und dem Todesfall, so hatte sie wenigstens ein paar sachliche Fragen, die sie stellen konnte; denn nach etwas zu fragen, was sie schon wußte, wäre ihr heuchlerisch vorgekommen.

Die Frau, die öffnete und Pauline einlud, hereinzukommen und Platz zu nehmen, war schlank, fast hager, hatte ein langes Gesicht mit großen grauen Augen. Als sie hörte, daß Pauline wegen ihres verstorbenen Mannes käme, legten sich kleine, bittere Falten um ihren schmalen Mund.

Vorsichtig versuchte Pauline, sich nach Einzelheiten zu erkundigen, aber sie spürte, wie die andere immer steifer wurde, die Antworten wurden kürzer und nichtssagender, so kam sie nicht weiter. Was hatte Dr. Hasgruber angedeutet? Sie litt an Selbstvorwürfen? Vielleicht war sie schon soweit, Vorwürfe von anderen zu befürchten?

Pauline sah sich im Zimmer um. Es war mit altem, dunklem Holz möbliert, war aber weder ein ausgesprochenes Wohn- noch ein Arbeitszimmer, mehr eins von der Art, in die man Besucher bittet, und zwar – wenn man oft Besucher hat, im Zusammenhang mit einer der Tätigkeiten, die man ausübt. Auf dem Tisch, an dem sie saßen, lagen einige Fotos, Theaterszenen, wie es schien, und ein Spielplan des Wohnbezirkstheaters.

„Entschuldigen Sie, es ist zwar unhöflich, aber dürfte ich hier mal schnell durchblättern?“ fragte Pauline und deutete auf den Spielplan, wartete jedoch die Antwort nicht ab. Schon auf der dritten Seite fand sie, was sie gesucht hatte. Da stand unter den Mitwirkenden einer Inszenierung: Holobild E. Kilian.

„Sind Sie auch beim Theater?“ fragte die Frau; ihre dunkle Stimme klang jetzt lockerer, mindestens interessiert.

„Ja, ich entwerfe Kostüme, manchmal nähe ich sie auch. Und Sie machen Hologramme für das Bühnenbild? Ich hab schon davon erzählen hören, aber gesehen hab ich’s noch nie.“

„Dann kommen Sie, wir gehen in mein Atelier“, bot Frau Kilian an. „Wenn Sie mögen?“ Das klang wieder unsicher.

„O ja, sehr gern!“ sagte Pauline, fast begeistert, und das war sie in diesem Augenblick auch, ihre Augen und ihr Gesicht überzeugten wohl die andere davon.

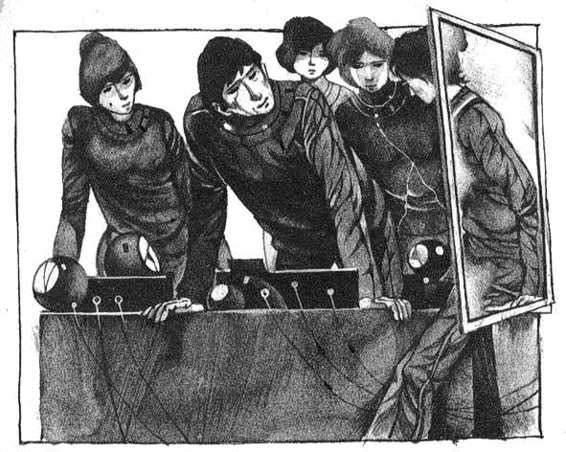

Das Atelier war ein größerer Raum innerhalb der Wohnung, der größte wahrscheinlich, eine Ecke war vom Modell einer Bühne eingenommen, die anderen standen voll mit Arbeitstischen, Pulten und Schaltschränken verschiedenster Bestimmung. Frau Kilian gab Pauline eine Schutzbrille, die die Augen nach den Seiten hin abschirmte, und setzte selbst eine auf. „Im Theater brauchen Sie die natürlich nicht, aber hier im Atelier sind sie notwendig, als Schutz vor reflektiertem Laserlicht. Am besten, ich spiel Ihnen ein Stück Film vor von einer unserer ersten Inszenierungen mit holographischem Bühnenbild, es ist sozusagen ein Standardwerk, mit dem alle anfangen.“ Sie schaltete, und auf der kleinen Bühne erschien, ungefähr im Maßstab eins zu fünf ein vorgeschichtliches Bürozimmer mit einem entsprechenden Beamten – so hießen die damals –, der an einem alten Schreibtisch saß und mit irgendwelchen Akten hantierte.

„Hologramm sind die Wände, links, rechts und hinten, passen Sie auf, jetzt!“

Durch die Hinterwand gesteckt, erschien plötzlich ziemlich weit oben der Kopf eines anderen, ähnlich frisierten Beamten, der den unten sitzenden mit Schimpfworten traktierte und ihm dann die Zunge herausstreckte.

Pauline lachte hellauf. „Der Mann, der durch die Wand ging“, sagte sie dann. „Nach Aimee.“

„Sie kennen das Stück?“ fragte Elsbetha Kilian.

„Nein, nur die Novelle“, sagte Pauline. „Für solch einen Trick ist ja ein Hologramm geradezu ideal. Aber ausgeschöpft sind die Möglichkeiten damit doch wohl nicht?“

Nein, im Gegenteil, das sei nur der einfache Anfang, sozusagen das Tauglichkeitszeugnis ihrer Kunst, erklärte Frau Kilian, und nun wurde nach Herzenslust gefachsimpelt. Pauline war wirklich tief interessiert und wollte so gern etwas von hier mitnehmen, etwas Fachliches, daß sie manchmal vergaß, wozu sie eigentlich hergekommen war. Sie erfuhr, daß das Hologramm durchaus nicht nur statisch und auch nicht nur real abbildend verwandt wurde. Der Holographikerin waren dynamisch-abstrakte Farb- und Linienspiele am liebsten, freilich nicht als Selbstzweck, sondern der dramatischen Situation, den Spannungen und Konflikten zugeordnet, auch untergeordnet, ja wenigstens in dem Sinne, daß ihre Kunst den grundlegenden Entwicklungen des Textes oder neuerdings auch der Musik folgte. Sie führte Beispiele vor, und im Nu waren zwei Stunden vergangen.

Paulines Zwischenfragen mußten wohl so klug und zugleich so ehrlich gewesen sein, daß sie die Sympathie der Elsbetha Kilian gewonnen hatte. Aber mit ihrer nächsten Frage schien sie danebengegriffen zu haben.

„Woran arbeiten Sie jetzt?“ fragte sie. Elsbethas Gesicht spannte sich, ihr Blick ging an Pauline vorbei ins Leere. Erst nach einer ganzen Weile, als die Ordnerin sich schon eine neue, ablenkende Frage überlegte, antwortete die Holographikerin. „Ich kann nicht mehr arbeiten“, sagte sie. „Mir gelingt nichts mehr. In der Kunst.“ Sie sprang plötzlich auf und schaltete. „Sehen Sie, hören Sie!“ rief sie fast theatralisch anklagend.

Pauline sah und hörte. Hörte eine zeitgenössische Sinfonie, die ihr nicht unbekannt war, aber auch nicht zu ihren Lieblingsstücken zählte, und sah, wie sich das Licht auf den drei Seiten der Bühne bewegte, die in diesem Fall wohl ein Modell des Zuschauerraums war, sah, wie Licht und Schatten miteinander spielten, Farben auftauchten, sich mischten und wieder verschwanden, und das Ganze ließ sie unbeteiligt.

„Wie ist Ihr Eindruck?“ fragte Elsbetha so hoffnungslos, als wisse sie die Antwort im voraus.

„Ich finde, das Licht fügt der Musik nichts hinzu“, antwortete Pauline ehrlich.

„So ist es, so ist es“, rief die Holographikerin. „Es wird eben nichts, mir ist nicht mehr zu helfen. Auch Sie können mir nicht helfen.“

„Ich wollte Ihnen gar nicht helfen“, sagte Pauline ruhig. Jetzt mußte sie die Stimmung der anderen brechen, Aktivität fordern, sonst würde das entstandene Vertrauen wirkungslos abklingen.

„Nicht?“ fragte Elsbetha, für einen Moment verdutzt. „Aber – ach ja, Sie wollten…“

„Daß Sie mir helfen. Uns.“

„Jaja, ich erinnere mich, Sie haben so was gesagt am Anfang, als sie kamen, ich hab’s nicht verstanden, entschuldigen Sie – wissen Sie was? Wir gehen ins Wohnzimmer, ich mach uns einen Kaffee, und dann – fragen Sie mich, ich werde versuchen… Kommen Sie.“

Beim Kaffee begann Pauline noch einmal von vorn, diesmal allerdings spürte sie, daß die andere zuhörte.

„Wir untersuchen eine Reihe ähnlicher Fälle, bei denen Menschen um die Fünfzig herum plötzlich und eigentlich grundlos einem Herzversagen erlegen sind. Angefangen hat es mit einem Fall in meinem Dorf, wo ich Ordner bin, und wir sind nur dadurch draufgekommen, weil dieser Fall zuerst wie ein gewaltsamer Tod aussah. Wir fürchten aber, daß irgend etwas dahintersteckt, etwas Unbekanntes. Etwas, was die Ärzte nicht wissen. Es gibt nämlich in der Statistik des Herzversagens ein deutliches Maximum bei etwa fünfzig Jahren. Wir können nur weiterkommen, wenn wir möglichst viele Fälle genau untersuchen. Sie können natürlich ablehnen, wenn es Ihnen zu schwer fällt, darüber zu sprechen, ich meine, über die ganz konkreten Vorgänge beim Tod Ihres Gatten.“

„Kannten Sie den Mann gut, da in Ihrem Dorf?“

Pauline zögerte. Dann aber entschloß sie sich, ihr Engagement nicht zu verbergen. „Ja. Vor einem Jahr war er noch – mein Geliebter.“

Elsbetha Kilian trank den letzten Schluck aus ihrer Tasse. „Es ist gut, daß Sie das gesagt haben“, meinte sie dann. „Das macht es mir leichter, über ein paar Dinge zu sprechen, die in diesem Zusammenhang wichtig sein können. Aber dazu sollten wir in seine Wohnung gehen.“

„In seine Wohnung?“

„Ja, wir waren erst ein halbes Jahr verheiratet und noch nicht ganz und gar zusammengezogen. Meist haben wir hier gelebt, aber mit der endgültigen Regelung haben wir noch gewartet – ich, weil ich an meinem Atelier hing, und er, weil er sich mit der Weitergabe seiner Möbel noch nicht schlüssig war. Und jetzt muß ich auch erst noch eine Menge Dinge regeln, bevor ich die Wohnung frei melde. Im Moment hab ich noch gar nicht die Nerven dazu. Kommen Sie, es ist gar nicht weit.“

Sie gingen eine verkehrsfreie Straße hinunter, auf der Kinder Fußball spielten, und überquerten eine Allee, die in der Mitte zwei Reihen schöner alter Bäume und dazwischen einen Sandweg für Spaziergänger hatte. Zwei Fahrbahnen auf jeder Seite reichten anscheinend auch in Spitzenzeiten für den Individualverkehr; jetzt waren sie fast unbefahren. „Hier im Stadtkern ist wohl lange nichts mehr verändert worden?“ fragte Pauline. „Man sieht’s an den Bäumen.“

„Ja, seit der großen Restaurierung vor knapp hundert Jahren soll sich hier nicht mehr viel geändert haben. Damals wurde das Pipelinesystem für den Gütertransport fertiggestellt und die U-Bahn zum letztenmal erweitert. Interessiert Sie das?“

„Wenn ich etwas sehe, möcht ich immer wissen, wie es geworden ist“, gestand Pauline. „Man kriegt es zwar selten ganz raus, die wirkliche Entwicklung ist immer vielseitiger gewesen, als man nachlesen kann, aber spannend ist es doch. Stammen Sie von hier?“

„Ja, meine Großmutter hat mir noch davon erzählt, muß ja schlimm gewesen sein, die ganze Allee eine Baugrube, das heißt die ganze nicht, sie haben wohl im Takt gearbeitet, immer fünfhundert Meter freigelegt, fünfhundert Meter gebaut und fünfhundert Meter zugeschüttet und bepflanzt und so weiter. Irgendein entfernter Großonkel von mir soll da auch mitgearbeitet haben. Wenn es Sie interessiert, es gibt im Stadtarchiv bestimmt Berichte und Reportagen.“

„Ich frag mich, wie man heute so was machen würde“, sagte Pauline nachdenklich. „Ich komm ja nun vom Dorf und kann mir das kaum vorstellen, aber irgendwann und irgendwo ist doch sicherlich auch heute solche Restaurierung notwendig. Und ganz automatisch geht das wohl auch nicht. Mit Zweistundendiensten ist das doch nicht zu machen!“

„Ja, man merkt, daß Sie vom Dorf sind. Ich meine das nicht böse, bestimmt ist da vieles schöner als hier in der Stadt – aber hier gibt es eben immer genügend junge Leute, die vielleicht ein Jahr lang drei oder vier Dienste am Tag leisten und dann drei oder vier Jahre in der Welt herumreisen.“

„Das müssen sie doch nicht“, sagte Pauline verwundert.

„Es ist aber üblich“, war die Antwort. „Wer nimmt schon gern, ohne zu geben. Übrigens, haben Sie es sehr eilig? Ich würde am liebsten mal…“ Sie zeigte auf eine Boutique.

„Aber bitte, gern, ich komme mit rein, vielleicht kann ich noch etwas vom hauptstädtischen Chic profitieren.“

Elsbetha Kilian suchte nach einem dünngewebten Schaltuch, das zu verschiedenen Kleidern passen sollte, die sie aber nicht bei sich hatte, was der Modistin gar nicht gefiel. Die bestand darauf, daß die Kundin sich wenigstens eine Stoffbahn der entsprechenden Farbe umschlang, damit man beurteilen konnte, wie das zusammen wirkte, und darüber verging ziemlich viel Zeit. Pauline blätterte unterdessen in einem ausliegenden örtlichen Programmbuch, in dem die künstlerischen Veranstaltungen des Quartals aufgeführt waren.

Endlich war aber doch Übereinstimmung erzielt, die Modistin reichte der Kundin einen Rohrpostbehälter, damit sie ihn auf ihre Wohnungsnummer programmierte, und dann verabschiedeten sie sich. Draußen sagte Elsbetha Kilian plötzlich erschrocken: „Jetzt hab ich ganz vergessen, daß Sie ja auch etwas wollten!“

„Ach, ich laß es lieber“, wehrte Pauline ab, „ich hab im Augenblick gar keine Übersicht, was ich alles für den Sommer im Schrank hängen habe, ich müßte das erst mal durchmustern. Sagen Sie, mir ist aufgefallen, im Programmbuch, das dort lag – wie oft spielt eigentlich ein Ensemble bei Ihnen?“

„Schwer zu sagen“, antwortete die Holographikerin. „Die Ensembles sind nicht streng getrennt. Es gibt fünf in unserem Stadtbezirk, doch manche Interpreten spielen auch bei zwei Ensembles mit, es ist manchmal schwierig mit dem Spielplan. Na ja, es kommen so ein bis zwei Veranstaltungen in der Woche heraus.“

„Wir haben acht Theatergruppen im Kreis, aber auch drei Bühnen zu bespielen. Da ist jedes Ensemble fast jeden zweiten Tag dran. Unserer Meinung nach ist das zuviel, da leidet die Kunst. Wir wollen darauf hinsteuern, daß wir noch zwei Ensembles zur Bühnenreife bringen, eins für Schauspiel und eins für Musikdramatik. Wenn wir Glück haben, ziehen wir noch ein paar Leute aus Berlin an uns, wir haben jetzt landschaftlich Interessantes zu bieten.“ Pauline lachte. „Solche technischen Raffinessen wie Ihre Holobilder haben wir freilich nicht.“

Sie betraten eins der alten Häuser aus der kapitalistischen Zeit, die schon so oft restauriert waren, ihres historischen Wertes wegen, daß außer dem – inzwischen verstärkten – Baukern nicht mehr viel Ursprüngliches geblieben war, ja eigentlich nur die abstrakte Aufteilung des umbauten Raums. Vier Treppen hoch lag die Wohnung, die ebenfalls das Schild „E. Kilian“ trug – nur daß E. hier Ernst bedeutete.

Elsbetha führte Pauline in das Studio, wie sie sagte. Eine Wand war mit Büchern vollgestellt, richtigen alten Büchern, wie man sie in dieser Menge sonst nur noch in Bibliotheken findet. Die andern Wände und die Decke waren mit Rupfen bespannt, auf dem Boden lag ein weicher anthrazitfarbener Plast, das Fenster hatte ein Zugrollo, keine Gardinen, ein Tisch und zwei Stühle bildeten die einzige Einrichtung. Über dem Bücherregal war indirekte Beleuchtung angebracht; Elsbetha schaltete sie ein, als sie das Studio betraten, und irgendwelche Meßfühler regelten das Licht so, daß der Raum gleichmäßig ausgeleuchtet war.

„Ernst war nur Schauspieler“, sagte die Holographikerin. Sie setzten sich und schwiegen. Pauline dachte daran, daß nun wohl bei ihrer Partnerin jene Selbstvorwürfe spürbar werden müßten, von denen Dr. Hasgruber gesprochen hatte. Oder sollte sie die inzwischen überwunden haben? Kaum, denn die Schwierigkeiten in ihrer Kunst zeugten doch eher von nicht bewältigten emotionalen Störungen.

„Am besten, ich erzähle Ihnen was“, sagte Elsbetha. „Ich erzähle Ihnen unser kurzes Leben, und warum es so herrlich war. Vielleicht erzähl ich zuviel, aber das ist Ihnen sicher lieber als zuwenig. Ernst und ich kannten uns ein Jahr lang intim, und ein halbes Jahr lang waren wir verheiratet. Meine erste Ehe war, sagen wir mal, normal und alltäglich. Wir waren durchaus überzeugt, daß wir uns liebten, hatten beide auch wenig Interesse an anderen Partnern, und wir hatten zum Glück beide keine Ahnung, daß uns Sympathie, Freundschaft, Kameradschaft, gemeinsames Elternglück, gegenseitige Fürsorge und alles, was Sie sich noch denken können, miteinander verband, nur eins nicht – Liebe. Ich hab normal gesagt, eigentlich sollte das unnormal sein, aber ich glaube, es ist weit verbreitet. Das ist übrigens nicht mein Urteil allein; meinem ehemaligen Mann ging es ebenso, nachdem wir uns in aller Freundschaft getrennt hatten, als die Kinder aus dem Haus waren und wir plötzlich entdeckten, daß wir nur noch unsere Vergangenheit gemeinsam hatten. Deshalb reden wir auch durchaus noch über Persönliches, wenn wir uns begegnen, und daher weiß ich, daß er zu der gleichen Meinung gelangt ist.

Mit Ernst fing das Leben an. Ich habe in dem einen Jahr eine Gefühlswelt ausgemessen, gegen die die fünfzig vorangegangenen Jahre eine armselige Wüste waren. Erwarten Sie bitte nicht, daß ich das jetzt näher bezeichne und mit Worten belege – das kann ich nicht. Wenn ich eins hervorhöbe – beispielsweise unser sexuelles Glück –, würde ich hundert andere Relationen herunterspielen, die ebenso wichtig waren. Erlassen Sie mir also eine psychologische Analyse. Aber wir wollen ja auch mehr von Ernst reden als von mir. Sie wissen, was Plato den Sokrates erzählen läßt über die Entstehung der Liebe? Uns schien es immer, als seien wir die vor Urzeiten von den Göttern getrennten zwei Teile eines einheitlichen Menschen, die endlich zueinander gefunden haben.

Bei Ernst mag übrigens die Sexualität eine größere Rolle gespielt haben als bei mir, denn er hatte in dieser Beziehung nicht viel wirkliches Glück kennengelernt. Als Schauspieler war ihm das wohl einerseits nützlich gewesen; ein Kritiker hatte einmal in seltener Hellsichtigkeit geschrieben, daß sein Spiel eine in Energie umgesetzte Erotik ausstrahle, und Ernst hatte hinzugefügt, weil sie nicht in Sex umgewandelt wurde. Aber im letzten Lebensjahrzehnt hatte er selbst bemerkt, daß sein innerer Reifeprozeß gebremst wurde, und er wurde auch nie mit seiner Traumrolle besetzt, dem Hamlet – erst jetzt. Nun ist er nicht mehr dazu gekommen, ihn zu spielen. Er war übrigens im Kostüm, als ich ihn fand.“

„Sie haben ihn gefunden?“ fragte Pauline. „Bitte erzählen Sie das genauer, ich meine, den ganzen Tag, den Vortag vielleicht auch, oder was in der Woche zuvor an Wichtigem geschehen ist.“ *

„Geschehen ist sonst nichts“, sagte Elsbetha nachdenklich, „wenigstens äußerlich. Er hat viel am Hamlet gearbeitet. Vormittags war es, da hab ich plötzlich gespürt, daß mit ihm etwas geschehen ist. Ich bin sofort hingelaufen und…, und… da lag er.“ Sie zeigte zum Fenster.

Pauline fühlte, daß sie jetzt ganz dicht an den Punkt herangekommen waren, wo all dieses Normale hier in etwas absolut Unnormales umschlagen, wo sich in irgendeiner Art Dr. Hasgrubers Meinung bestätigen würde; es lag soviel Spannung im Zimmer, obwohl die Frau ganz ruhig schien. Ein bißchen fürchtete Pauline, jetzt etwas Falsches zu sagen oder zu fragen, und sie war froh, als die Holographikerin weitersprach.

„Er ist übrigens an einer bestimmten Textstelle gestorben“, sagte sie, „falls das für Ihre Untersuchungen von Bedeutung ist.“

„Sein oder Nichtsein?“ fragte Pauline schnell, es war das erste, was ihr einfiel.

„Nein, eine andere: Ein schöner Gedanke, zwischen den Beinen eines Mädchens zu liegen.“

„Woher wissen Sie das?“

„Ich hab es gehört. Sie müssen sich nicht wundern, ich hab öfter gewußt, was er sagt und denkt, auch wenn ich ganz weit weg war. Wir haben es hinterher verglichen, es stimmte. Dieses eine Mal – konnten wir hinterher nicht mehr…“ Sie schluchzte nicht auf, sie blieb nur stumm und sah wieder an Pauline vorbei. „Telepathie nennt man das wohl“, fügte sie müde hinzu.

Diesmal sollte Ruben an der EGI teilnehmen und Esther den Außenseiter machen. Sie hatten es schon seit langem so verabredet, aber jetzt kam noch hinzu, daß der Außenseiter eine neue, verantwortungsvolle Aufgabe bekommen hatte: die EGI von außen abzubrechen, falls eine Situation einträte wie kürzlich vor der psychischen Implosion. Die Psychologen hatten eine Methode dazu ausgearbeitet, doch sicher war natürlich niemand, daß sie auch richtig funktionierte. Auf jeden Fall war es also das beste, wenn der Erfahrenste die Außenseiterposition einnahm, wenigstens so lange, bis auch dieser neue Teil der EGI gesichert war.

O ja, Ruben war aufgeregt. Immerhin war es mehr als drei Jahre her, seit er an dieser Art Kollektivarbeit zum letztenmal teilgenommen hatte, und hinzu kam noch, daß die Erforschung des Bläschens mächtig in Gang gekommen war. Er hatte Mühe, sich in die gelassene, heiter-angeregte Stimmung zu versetzen, aus der man am leichtesten in die Ensemblebindung eintrat. Aber als Akito den Auftakt gab, fühlte er sich ohne Einschränkung bereit.

Die Aufgabe, Atmung und weitere Körperrhythmen mit den anderen zu synchronisieren, beanspruchte ihn anfangs voll und ganz. Dann, je mehr das gelang, nahm die Mühe ab und die Leichtigkeit zu – nicht diese körperliche Gewichtslosigkeit, die sie ja sowieso hatten und die eher unangenehm war; es handelte sich mehr um eine geistig-seelische Leichtigkeit, die schwer zu beschreiben war: Vervielfachte geistige Kräfte, Vergnügen am Denken, äußerst verfeinertes Gefühl für intellektuelle Stimmigkeit – das alles steckte darin und war doch nur einzelnes, das ganz unzulässig aus einem einheitlichen, geschlossenen, mächtigen Strang psychischer Aktivität herausgelöst war.

Ruben erlebte aufs neue diese scheinbare Unbeweglichkeit und Untätigkeit der in der EGI stehenden Mitarbeiter als höchste Aktivität, als eine Aktivität freilich, die die Kräfte nur spielerisch in Anspruch zu nehmen schien. Während ihm gleichzeitig und nebeneinander die verschiedenen Hypothesen durch den Kopf kreisten, die in der Diskussion entwickelt worden waren, und während er sie mit den Daten des laufenden Versuchs in Beziehung setzte, war er sich außerdem noch bewußt, daß er, wenn man Denken überhaupt quantitativ erfassen konnte, mindestens das Zehnfache leistete von dem, was ihm allein und außerhalb der EGI möglich war.

Alles jedoch, was in seinem Kopf vorging, hatte Bezug auf die Aufgabe, auf das gemeinsame Anliegen. Aber dieser Rahmen war sehr weit gefaßt, er schloß Analogien zu Vorgängen dieser Aufgabe ein, mochten sie auch noch so fern liegen oder persönlichkeitsgebunden sein. So ging ihm jetzt schon zum drittenmal die Erinnerung an ein Theaterstück durch den Kopf, es hatte „Die Regel und die Ausnahme“ geheißen, Werk eines deutschen Klassikers, und der Stücktitel hatte auf eine noch nicht durchschaubare Weise etwas zu tun mit der Tatsache, daß der Übergang des Bläschens ins zweite Stadium, damals, als die EGI zusammenbrach, zuerst von allen für eine große Ausnahme gehalten worden war. Und etwas daran hatte sich jetzt bestätigt, da die Versuche ergeben hatten, daß die Aufnahme eines positiven Kerns in das Bläschen, genau zum Zeitpunkt der kurzen Schrumpfung, wohl doch in höherem Maße als Ausnahme zu betrachten war, als die Ableitungen aus dem mathematischen Modell des Vorgangs zunächst hatten erwarten lassen.

Plötzlich fühlte Ruben, daß sich etwas vorbereitete. Gleich würde einer von ihnen die Initiative ergreifen und etwas tun, er spürte es genau, und zwar einer rechts von ihm, er wußte nicht, wer, und er hätte auch nicht sagen können, woher er das spürte – irgendeine winzige Veränderung in der Atmung vielleicht, ein fast unhörbarer Laut, eine kaum erkennbare Bewegung –, selbst mit feinsten Kontrollgeräten war bis heute nicht feststellbar, was eigentlich die gegenseitige Abstimmung übertrug, aber tatsächlich geschah dieser Wandel, den die Psychologen ein kleines Wunder nannten: Bis zur ersten Aktivität waren alle gleichberechtigt, danach alle anderen untergeordnet dem, der die erste Aktivität ausgeübt hatte, und dieser Umschlag, von dem die Außenstehenden immer erwartet hatten, er sei die größte psychische Anstrengung, vollzog sich ohne die geringsten Hemmungen, ganz selbstverständlich, als seien die fünf Gehirne ein Gehirn.

Ruben jedenfalls begriff sofort, was Akito vorhatte – Bremsung der zum Beschuß vorgesehenen Alphateilchen durch ein vorgeschaltetes gegenläufiges elektrisches Potential, und er sah auch sofort, was er zu tun hatte, seine Hände handelten fast von selbst, ebenso wie die der anderen.

Trotzdem war er kein blindes Rädchen in einer sturen Maschinerie. Er war sich bewußt, daß er von diesem Einfall keine Ergebnisse erwartete. Sie hatten nach der mißglückten ersten Serie wieder auf das Target verzichtet und sich entschlossen, mit den gleichen Zusatzteilchen wie bisher zu experimentieren, aber unter der EGI. Akitos jetziger Einfall erschien Ruben zu einfach, aber das behinderte sein Handeln nicht und auch nicht seinen Willen, zum Erfolg dieses Experiments das Seine beizutragen. Die EGI war auch deshalb für den einzelnen ein so positives Erlebnis, weil sie Skepsis und Kritik nicht etwa zeitweilig unterdrückte, sondern sie durchaus bestehen ließ, aber die tätigen, schöpferischen Kräfte so vervielfachte, daß der Zweifel des einzelnen für das Handeln keine Rolle spielte.

Rubens Zweifel jedenfalls waren in diesem Fall gerechtfertigt: Das Experiment ergab nichts Neues, das Bläschen nahm die angebotenen Teilchen nicht an und explodierte nach der gewohnten Minute.

Niemand war enttäuscht, schließlich konnte nicht jeder Einfall zu etwas Neuem führen. Auch der nächste Durchlauf endete mit dem gleichen Ergebnis. Ebenso der dritte.

Aber ganz ergebnislos waren diese Experimente nicht; jedesmal trat die Schrumpfung auf, und das bewies, daß sie auch gegen größere Änderungen des Ablaufs stabil war, und das wiederum bedeutete wohl, daß sie ein wesentliches Ereignis im Lebenslauf eines Bläschens war und nicht nur eine zufällig unterlaufene Abweichung – was man vom zweiten Stadium noch nicht sagen konnte.

Nein, sie zweifelten nicht, daß sie irgendwann dieses zweite Stadium wieder erreichen und dann seine Herstellung methodisch stabilisieren würden. Aber jeder hatte auch das Gefühl, daß an diesem bisher einmaligen Ereignis irgend etwas irritierend Zufälliges, Ausnahmehaftes war, das hatte die vorangegangene Diskussion ergeben. Und mit diesem Gedanken ging Ruben in den vierten Durchlauf unter der EGI.

Er spürte genau, daß in ihm ein Einfall heranwuchs, der war noch nicht da, aber schon nahe. Und offenbar spürten das auch die anderen, denn niemand unternahm etwas. Das Bläschen existierte jetzt schon eine halbe Minute, ohne daß einer der anderen eingegriffen hätte. In Rubens Gehirn schwirrten die verschiedensten Assoziationen herum – Worte, Begriffe, Erinnerungen, Analogien dazu, die wiederum andere nach sich zogen, doch ein paar kamen immer wieder: die Regel und die Ausnahme, das Bläschen und das positive Teilchen, das Bläschen und das Wasserstofftarget, die Ausnahme als Geburtshelfer der Regel. Und wenn ein Teilchen unserer Struktur die Ausnahme darstellte, was wäre dann vermutlich die Regel? Ein Teilchen mit Bläschenstruktur? Also, da man nur eins dieser Art kannte und erzeugen konnte, ein anderes, zweites Bläschen?

Schon arbeiteten Rubens Hände, und schon sahen die anderen, worauf es hinauslief, in einer Diskussion hätte es sicher ebenso viele Argumente dafür wie dagegen gegeben, dafür zum Beispiel, daß das neu erzeugte Bläschen gerade die richtige Größe hatte, um dem inzwischen angewachsenen alten als Kern zu dienen; dagegen zum Beispiel, daß beide gleiche Ladung hatten; darauf als Antwort wiederum, daß man ja wisse, das Bläschen könne sich neutralisieren, dann werde es vielleicht auch die Ladung umkehren. All das und viel mehr hätte sich dafür und dagegen sagen lassen können, aber in der EGI wurde nicht diskutiert, hier wurde gehandelt, ein Gedanke eben durchgeführt, daß man seine praktische Konsequenz zu erkennen vermochte.

Es war jetzt zehn Sekunden vor dem Zeitpunkt, zu dem im ersten Bläschen die Schrumpfung einsetzte. Ruben hatte als erstes den Bläschengenerator angeworfen. Was jetzt kam, war eine immense Arbeit: die Magnetflasche, die bisher nur für das Festhalten des Bläschens programmiert war, während des Prozesses, innerhalb weniger Sekunden, so umzuprogrammieren, daß sie die Begegnung der beiden, des alten und des noch auszustoßenden jungen, genau zum richtigen Zeitpunkt ermöglichte.

Sie teilten sich die Arbeit ohne Absprache, sie bewältigten sie innerhalb von drei Sekunden und wußten noch nicht, daß diese Leistung später in den Lehrbüchern als Musterbeispiel für die EGI stehen würde: Die gleiche Aufgabe, von den gleichen Leuten unter normalen Arbeitsbedingungen gelöst, würde zweiundzwanzig Minuten in Anspruch nehmen.

Noch zwei Sekunden: Das Bläschen war erzeugt. Noch eine Sekunde: Es wurde in die Flasche ausgestoßen. Und jetzt – nichts. Ende des Versuchs. Schluß der EGI.

Ruben blickte zu Esther hinüber, die die Außenseiterposition eingenommen hatte. Die wiederum sah sich auf dem Bildschirm die Zeitlupe an, so wie er das seinerzeit getan hatte. Er schaltete nicht ihr Bild herüber, er war jetzt müde, hatte keine Lust.

Da blickte Esther ihn an und lächelte, daß die Zähne blitzten. „Eine blendende Idee!“ rief sie. „Das braucht nur noch etwas apparative Vorbereitung. Wir benötigen einen zweiten Satz Laser. Das zweite Bläschen ist verhungert, ehe es gefressen werden konnte.“

Nach einer Pause, die sie pflichtgemäß einhielten, aber von vornherein so kurz wie möglich angesetzt hatten, gingen alle an die Arbeit. Ruben steuerte den Zollstock zur Anlage Blastron, zwei bereiteten die Laser zum Anbau vor, und die anderen drei erarbeiteten die neuen Steuerprogramme, die um vieles komplizierter waren.

Acht Stunden später war alles montiert, die Programme waren eingegeben, die Anlage war bereit, und der Zollstock lag wieder an seinem Stammplatz. Seine Besatzung aber ging erst einmal schlafen. Diesmal geschah das nicht ohne Murren, Ruben vor allen anderen war ungeduldig, verständlicherweise, doch er wußte, daß er unrecht hatte, und dieses Wissen hinderte ihn mehr, sich durchzusetzen, als der Widerstand der anderen, die ja ebenfalls neugierig waren.

Frühstück, Training, etwas Musik mit Farbspielen – und dann war es soweit. Eine Serie automatisch gesteuerter Experimente sollte Rubens Idee ausprobieren. In jedem Versuch war das Alter des zweiten Bläschens und dessen Standort im Augenblick der Schrumpfung des ersten ein wenig verschoben. Auch Ruben – und ebenso gewiß auch die andern – dachte nun etwas ruhiger an diese Versuchsserie als gestern, da der Einfall noch neu war. Es wäre unsinnig gewesen, zu erwarten, daß der Erfolg sich sofort einstellen würde. Aber daran, daß es vorwärtsging, zweifelte er nicht mehr.

Diese automatische Versuchsserie verfolgten alle mit sichtlich höherem Interesse, als das sonst der Fall war – ein Zeichen, daß auch die andern etwas erwarteten. Aber der Erfolg ließ sich Zeit. Da sie hierbei nicht im entferntesten so beansprucht waren wie bei der EGI, hatten sie die Serie sehr groß angesetzt. Nach zwei Stunden erst, es war der zweiundsechzigste Durchlauf, trat das Erwartete ein: Die beiden Bläschen vereinigten sich zu einem stabilen Gebilde, das keine Energie mehr aufnahm, jedenfalls nicht in den Größenordnungen, wie sie von den Lasern angeboten wurden.

Freude, Gratulation an Rubens Adresse. Hochspannung. Das Stadium-zwei-Bläschen existierte. Es lag stabil und passiv in der Magnetflasche. Und nun?

Jetzt war der Punkt erreicht, an dem schon vorher die Meinungen auseinandergegangen waren. Aber erst einmal waren die Daten der Umwandlung so interessant, daß sich alle nur damit beschäftigten. Und sie sahen dann auch ein wenig anders aus als die der ersten Umwandlung, damals. Schon das war Stoff genug für die theoretische Bearbeitung, das Haselnußmodell konnte bestimmt daran verfeinert werden.

Fünf Minuten existierte das Bläschen jetzt, bald würde es die Zeit des ersten übertroffen haben, es war dies ein Punkt, der noch einmal großes Interesse hervorrief: Würde auch dieses Exemplar zerfallen und sich davonmachen? Nein, es blieb weiter in der Flasche, zehn Minuten, fünfzehn Minuten – und dann, als man schon anfing, sich hin und wieder anderen Dingen zuzuwenden, war es plötzlich verschwunden.

Erneut hatte es sich aus der Fesselung befreit, indem es die elektrische Ladung in Form von Elektronen abgestoßen hatte, die Synchrotronstrahlung war exakt gemessen worden, einzelne Werte des Vorgangs lagen etwas anders als beim erstenmal, das alles war interessant, aber das. wichtigste war: Das Stadium zwei war nicht einmalig geblieben, man konnte es reproduzieren, und seine Erforschung würde nun beginnen.

Explodiert freilich war das Bläschen nicht. Wohin es verschwunden war, davon gab es keine Spur.

„Vielleicht trifft es irgendwo auf einen Planeten, ein Stäubchen oder ein Atom und explodiert“, sagte Esther als eine Art Nachruf.

„Ich weiß nicht“, warf Ruben ein.

„Was heißt: ‚Ich weiß nicht‘?“

„Ich bin draufgekommen“, erklärte Ruben langsam, „weil ich mir gedacht habe, das Bläschen mit dem Normalteilchen im Kern sei so etwas wie ein exotisches Atom, etwa wie das Mesonium, im Vergleich zu einem normalen Atom. Und das normale Bläschen im Stadium zwei sei dann eins mit einem Kern seiner eigenen Art. Und das wäre dann möglicherweise viel stabiler. Oder reaktionsfähiger. Oder – ich weiß nicht.“

„Ich weiß, es ist nicht sehr gastfreundlich“, sagte die Ratgeberin zu Wenzel, „aber ich muß es Ihnen sagen: Wir brauchen hier im Vorwerk jetzt unsern Ordner. Es wird bald Sommer, die Jugend schwärmt aus in die Landschaft, und jemand muß nach dem Rechten sehen. Voriges Jahr hätten wir bald eine Brandrodung erlebt wie im Mittelalter.“ Sie seufzte etwas unglücklich. „Also wenn Sie Pauline behalten wollen, dann muß jemand neu eingesetzt werden. Andernfalls muß das Mädchen hier seinen Dienst tun.“

„Wir regeln das“, versprach Wenzel, der eben in Begleitung von Pauline und Klara Mannschatz aus Berlin zurückgekommen war und nun eigentlich mit der Ratgeberin über Unterbringung und Verpflegung hatte reden wollen.

„Sie haben noch jemanden mitgebracht, wie ich sehe“, fuhr die Ratgeberin fort. „Da wird sich mein Mann freuen, kann er wieder kochen. Ich meine, für Gäste. Bleibt sie länger?“

„Ein paar Tage“, sagte Wenzel. „Es ist eine bekannte Soziologin, Frau Professor Klara Mannschatz, ich stelle sie Ihnen mittags vor. Und das mit Pauline wird heute noch geklärt.“

Pauline und Klara waren inzwischen vorgegangen zu Mohrs Haus. Als Wenzel eintrat, war bereits eine lebhafte Unterhaltung im Gange, vor allem Pauline erzählte, was sie als Erkenntnisse aus Berlin mitgebracht hatte. Sie tat das gut, fand. Wenzel, nur am Schluß ihres Berichts unterlief ihr eine Wertung, die aber mehr im Tonfall als in den Worten lag, als sie nämlich von der Hellseherei der Holographikerin berichtete.

Klara Mannschatz wiegte den Kopf. „Es ist bis heute nicht so ganz und gar möglich, bei dem irrationalen Erbe der Vergangenheit herauszufinden, was völlig unsinnig ist und wo doch ein Körnchen Wahrheit stecken könnte. Telepathie wird jedenfalls wissenschaftlich untersucht. Nicht überall und auch nicht mit dem allergrößten Aufwand, aber sie wird untersucht.“

„Was verstehen Sie unter irrationalem Erbe?“ wollte Sibylle wissen.

„Auch das ist nicht genau abzugrenzen. Aberglauben, hinter dem oft Beobachtungen stecken; Wahrsagerei, Telekinese und manches andere, was mit Sicherheit Unsinn ist; die mannigfaltige Gruppe der Volksmedizinen; Funde, die angeblich vom Besuch fremder Kosmonauten in grauer Vorzeit sprechen; schließlich auch Gedankenübertragung und Hellseherei; freilich nicht die, die Wenzel auf der Bühne betreibt.“

„Daß es das alles noch gibt!“ sagte Pauline.

„Daß es das alles noch gibt, liegt in der Natur der Sache – und im Entwicklungsstand unserer Gesellschaft. Jedermann kann alles betreiben, solange er nicht andere damit schädigt. Keiner wird als Philosoph geboren. Nicht jeder wird im Laufe seines Lebens Philosoph. Ich meine, von der Grundhaltung her, über die normalen Schulkenntnisse hinaus. Doch jeder wird auf irgendeine Weise Künstler. Die Kunst hat eine andere Position zu Zufall und Notwendigkeit als die Wissenschaft, und daher…, aber das führt jetzt wohl zu weit.“

„Bringen Sie wenigstens den Satz zu Ende“, sagte Sibylle.

„Gut, aber ich warne Sie: Ohne langatmige Erläuterung klingt er sehr angreifbar und gefährlich, beinahe paradox. Also vorsichtshalber ganz abstrakt: Die Kunst, welche auch immer, beruht auf der Auswahl aus einem Kontinuum der Mittel, Methoden und des Materials. Die Auswahl ist von der Persönlichkeit des Künstlers geprägt – und von vielem anderem, aber das spielt hier keine Rolle. Ihre Wirkung ist außerdem von der Persönlichkeit dessen geprägt, der sie aufnimmt. Im Normalfall deckt sich das nicht völlig mit dem, was der Künstler von seiner Persönlichkeit hineingelegt hat. Es steht sozusagen rechts und links etwas über. Darin liegt zum Beispiel eine Quelle, aus der irrationale Erlebnisse gespeist werden. Eine andere Quelle ist die Sprache selbst mit ihren Wendungen, die aus der Tiefe der Geschichte stammen und etwas davon immer weiter in die Zukunft tragen. Aber nun ist es wirklich genug.“

„Sie referiert gut, nicht?“ fragte Wenzel etwas scherzhaft. „Sie macht das auch gern.“

„Paß auf, du!“ drohte Klara Mannschatz.

„Ich werde jedenfalls darüber nachdenken“, sagte Sibylle mit einem Blick auf Wenzel, der ihr wider Willen etwas tadelnd geriet. „Nun will ich aber auch etwas loswerden, ich hab nämlich nicht geschlafen die ganze Zeit, ich hab gleich zwei Entdeckungen gemacht!“

„Am Raumteiler?“ fragte Wenzel.

„Das ist die eine, von der anderen später. Erst mal zum Raumteiler. Ich habe durch eine Reihe von getrennten Experimenten mit ziemlicher Sicherheit festgestellt, daß als Übertragungsmedium von Person zu Raumteiler nur die Luft in Frage kommt. Wenn ich sagen würde: akustische Übertragung, so würde das schon eingeengt sein, denn beispielsweise auch der Luftzug, den bestimmte Körperbewegungen hervorrufen, oder vielmehr sein Rhythmus übt einen Einfluß aus. Der Raumteiler wirkt als Resonanzboden, der bestimmte Elemente der körpereigenen Rhythmen durch Rückkopplung verstärkt, andere mindert oder löscht, und zwar in solcher Auswahl, daß das Wohlbefinden gesteigert wird. Es ist für mich ganz interessant, daß wir vorhin auf Irrationales zu sprechen kamen, denn ich habe auch daran gedacht und als erstes ausgeschlossen, daß irgendwelche unbekannten Wellen oder so was am Werk sind. Ich habe einfach mit hochempfindlichen Mikrofonen mich selbst aufgenommen, und nun werden wir mal sehen, wie das wirkt. Wir müssen dazu in die Küche gehen, damit wir nicht stören.“

Sie lief voran, und die andern folgten ihr in die Küche, die aber jetzt mehr wie ein Tonstudio aussah: Aufnahme- und Wiedergabegeräte verschiedener Typen standen herum, Leitungsdrähte lagen auf dem Boden oder hingen an den Wänden.

„Ich schalte jetzt gleich ein Band ein, das hat drei Phasen: In der ersten gehe ich in der Diele auf und ab, in der zweiten stehe ich vor dem Raumteiler und in der dritten dito, aber bei geöffnetem Fenster. Letzteres, weil das in der Untersuchung ein bisher sinnloser Anhaltspunkt war. Hier haben wir die Anzeigegeräte – es reicht vielleicht erst mal, zu wissen, daß sie an die beiden Resonatorsätze angeschlossen sind, die in der Diele stehen, diese Werkzeugtaschen, an denen wir eine Weile herumgerätselt haben. Ich schalte ein. Sehen Sie, die Anzeige reagiert nicht sofort, sondern mit einer Verzögerung von etwa einer halben Sekunde. Obwohl ich mich bewege, gehe, Schritte mache, bleibt die Resonanz des Raumteilers gleich, sie schwankt nicht mit der Intensität der Geräusche, die ich verursache. Das ist ein wichtiger Hinweis darauf, daß es sich bei dem Raumteiler um ein äußerst kompliziertes Resonanzsystem handelt, das die aufgenommenen Schwingungen vielfach transformiert.

Achtung, jetzt beginnt die zweite Phase. Etwas verschobene Frequenzen und höhere Intensität. Das beweist, daß zum Beispiel die infrarote Wärmeabstrahlung des Körpers keine Rolle spielt, denn ich bin ja in diesem Augenblick nicht dort. Übrigens gleichen die jetzt vom RT ausgehenden Schwingungen genau denen, die entstehen, wenn ich persönlich davorstehe. Ach so, RT, ja, entschuldigen Sie die Abkürzung, aber Raumteiler ist zu lang und stimmt ja auch nicht, und ein neues Wort haben wir noch nicht. So, und jetzt wird das Fenster geöffnet – Sie sehen, die Intensität erhöht sich, die Frequenzen bleiben gleich. Warum, weiß ich noch nicht, aber so bedeutend ist die Erhöhung nicht, daß ein neuer Effekt entstünde.

Merkwürdig ist etwas anderes – nämlich die psychologische Wirkung dieser abgestrahlten Töne.“ Sibylle Mohr schaltete das Tonbandgerät ab, wechselte die Kassette und sagte: „Wir wußten bisher, daß der RT zum Beispiel auf mich und auf Herrn Kramer reagiert, auf Fräulein Fouquet und die Ratgeberin dagegen nicht. Wie sieht es nun andersherum aus?

Ich weiß inzwischen, daß außer Herrn Kramer und mir auch die Ratgeberin auf die abgestrahlten Töne reagiert, und ich werde jetzt die aufgenommenen Frequenzen abspielen, etwas verstärkt, weil der Raum hier anders ist, und ich möchte besonders Frau Professor Mannschatz und Fräulein Fouquet bitten, darauf zu achten, ob sie in sich irgendwelche psychischen Reaktionen spüren.“

Sie drückte auf den Knopf, ein feines Sirren war zu hören, freilich nur einen Augenblick. Das Geräusch blieb, das bewiesen die Anzeigegeräte, aber es wurde, wie hinterher alle übereinstimmend feststellten, nicht mehr wahrgenommen. Nach einer Minute schaltete Sibylle ab.

„Nun?“ fragte sie.

„Ich würde sagen“, begann Klara Mannschatz, „ein Gefühl kräftigen Wohlbefindens. Lust zu arbeiten, zu essen. Und so weiter. Es setzte ein, als das Singen verschwand. Aber“ – sie schüttelte verwundert den Kopf – „es hält ja noch an! Sie haben doch abgeschaltet?“

„Und Sie, Fräulein Fouquet?“

Pauline nickte.

Sibylle wandte sich wieder Klara Mannschatz zu. „Sie haben recht – die Wirkung hält an. Inzwischen hab ich festgestellt, daß bis zu einer halben Stunde die Nachwirkung gleich der Direktwirkung ist, danach sinkt sie.“

„Der RT wirkt also auf alle“, sagte Wenzel, „oder doch auf einen sehr viel größeren Kreis von Menschen als auf die, die ihn anregen, hab ich das richtig verstanden? Und er wirkt offenbar positiv, belebend, ermutigend?“

„Erst mal, mit aller Vorsicht, könnte man das so sagen“, erwiderte Sibylle zögernd. „Es könnte sich allerdings noch herausstellen, daß er einzelne gar nicht oder negativ beeinflußt. Oder daß er in extrem anderen Gemütslagen anders wirkt. Da müssen dann Psychologen ran.“

„Und das offene Fenster verstärkt den Effekt?“

„Anscheinend ja.“

„Dann gibt es wenigstens eine deutliche Parallele zu den anderen Fällen. So bitter es klingt – sie scheinen alle vor Glück gestorben zu sein.“

„Genauer: Glück nach überwundenem Unglück“, sagte Sibylle, „wenn ich nämlich das, was ihr berichtet habt, mit der zweiten Entdeckung vergleiche, die ich inzwischen gemacht habe. Das Tagebuch von Otto.“

Alle spannten sich. „Wo?“ fragte Wenzel.

„Im Sockel des Raumteilers. In einer Kassette. Ich sollte es wohl nicht sofort finden, sondern erst in Sternenstadt oder in Gagarin. Es sind nicht tägliche Aufzeichnungen, sondern oft mit Monatsabständen, und ich habe für euch die wichtigsten zusammengestellt. Einige möchte ich für mich behalten. Sie enthalten aber, bezogen auf unsere Untersuchung, nichts, was nicht auch in den ausgewählten Passagen vorkäme. Ich spiele sie euch jetzt vor. Die erste datiert etwa ein Vierteljahr nach unserer Trennung.“ Sie drückte eine Taste.

Otto Mohrs Stimme erklang, für zwei von ihnen fremd, für die andern beiden sehr vertraut. „Ich beginne langsam zu begreifen, daß ich allein bin. Zur Überprüfung meiner seelischen Zustände werde ich in größeren Abständen etwas über meine Befindlichkeit auf Band sprechen. Das bin ich der Kunst schuldig. Denn wenn ich schon unglücklich bin, dann will ich diesen Zustand wenigstens produktiv machen. Ich bin ja nicht der einzige – es gibt auch in unserer heiteren Zeit genügend Unglückliche, die also Kunsterlebnisse brauchen, welche ihrer Lage angemessen sind. Freilich weiß ich noch nicht, wie das mit Glas zu machen wäre.“

Sibylle schaltete aus und ließ das Band ein Stück vorlaufen. „Was jetzt kommt, war zugleich schlimm und tröstlich für mich. Aber auch wesentlich für Otto. Ein halbes Jahr später.“

Wieder erklang die Stimme. „Es ist nicht, als ob einem eine Hälfte fehle; es ist, als sei man nur noch der Schatten seiner selbst. Ich bin gewiß kein Selbstmörder, aber wenn ich es auch nicht tue und nicht tun werde, so denke ich doch hin und wieder daran. Man liest davon, daß es anderen so geht und ging, aber das sagt gar nichts, wenn man es nicht erlebt. Um so dringlicher stellt sich mir die Aufgabe, mir und anderen mit den Mitteln der Kunst zu helfen, wenn ich auch immer noch nicht weiß, wie. Vielleicht muß ich noch tiefer hinab in das Erlebnis des Unglücks, bis das Gefühl dem näher kommt, was der Verstand mit dem Selbstmordgedanken herbeizitiert: dem Tod. Manchmal denke ich, das sind alles nur Worte, mit denen ich mich selbst bedaure. Was ich wirklich bedaure: Ich habe ihr vorgeworfen, daß sie ehrgeizig ist, um ihr den Abschied, der doch auf jeden Fall kam, leichter zu machen. Es war nicht meine wirkliche Meinung.“

Ohne Kommentar schaltete Sibylle aus und nach einem weiteren Vorlauf wieder ein.

„Es ist jetzt ein Jahr her seit der Trennung, das Gefühl, hinter einer Glaswand zu leben, schwindet langsam. Momentan sind Dienst und Handwerk für mich uninteressant geworden, ich versehe sie selbstverständlich ordentlich, aber mein Inneres, Gedanken wie Gefühle, ist ausschließlich mit der Kunst beschäftigt. Alles, was ich bisher aus Glas geschaffen habe, kommt mir leer und sinnlos vor angesichts der Aufgabe, die mir im zurückliegenden Jahr zugewachsen ist und die ich schon angedeutet habe. Ich hab mir diese Aufgabe nicht ausgesucht, sie ist auf mich zugekommen, aber seit ich sie akzeptiert habe, führt sie mich aus dem Glaskasten heraus, und vieles sonst ganz Normale, Alltägliche ordnet sich ihr fast von selbst zu. Gestern habe ich ein paar Glasteile auf eine Schnur gefädelt, zu einem ganz anderen Zweck, und plötzlich, als ich die Kette klirren hörte, durchfuhr es mich: Da könnte eine Ausdrucksmöglichkeit sein, die sich eignet.“

„Zwei Jahre später“, sagte Sibylle und schaltete.

„Ich habe – wenig genug nach drei Jahren, aber doch schon unendlich viel – die Aufgabe formuliert: ein Glasensemble zu schaffen, das man gern ansieht und das, angeregt von der davorstehenden Person, leise oder vielleicht unhörbare Töne von sich gibt, die eine freudige Aktivität stimulieren. Daß Töne auf das Gefühl wirken können, weiß die Musik seit tausend und aber tausend Jahren, warum sollte es also nicht möglich sein?“

„Ein halbes Jahr danach“, verkündete Sibylle.

„Es geht! Ich weiß, daß es geht! Freilich erst im Ansatz, aber der weitere Weg ist erkennbar. Jetzt habe ich eine Sorge: daß mein Herz, derzeit in guten Händen, die Gefühle der Trennung und des Todes vergessen könnte. Ich unternehme allerhand Dummheiten, um sie wachzuhalten, stelle mich auf einen Stuhl und stecke den Hals in eine Schlinge, doch das ist alles Mumpitz. Nun habe ich begonnen, mich durch Meditation in einen entsprechenden Zustand zu versetzen, in dem ich dann die Wirksamkeit meiner Entwürfe prüfen kann. Denn ohne diese Mühe hätte ich den ganzen Tag gute Laune und brauchte die Stimulierung nicht, könnte also die Wirksamkeit nicht beurteilen.“

„Monate später.“

„Mein indischer Gast warnt mich vor meinen Meditationen, erstens wegen ihres Gegenstandes und zweitens, weil ich darin ungeübt bin. Wahrscheinlich hat er recht, ich brauche sie jetzt auch fürs erste nicht mehr, ich habe mir Meßgeräte anfertigen lassen. Später muß ich freilich noch mal darauf zurückkommen. Die vor mir liegende Strecke stellt wohl mehr kunsthandwerkliche Anforderungen. Aber etwas anderes ist mir beim Abhören all dieser Notate eingefallen. Ich bin meiner Frau – meiner früheren Frau, muß ich ja sagen – etwas schuldig, ich habe in den ersten Aufzeichnungen davon gesprochen. Wie wäre es, wenn ich ihr dieses Werk widme und schenke? Sicherlich braucht sie bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit manchmal eine Ermunterung, eine Aufhellung des Gemüts. Also müßte ich das Werk so bauen, daß es nur von ihr angeregt wird. Ich kann sie aber nicht gegenwärtig machen. Nun denke ich mir – wir klangen damals in so idealer Weise zusammen, konnten uns fast ohne ein Wort aufeinander einstimmen –, daß vielleicht das Werk, das auf mich reagiert, es auch bei ihr tut. Wenn es fertig ist, werde ich sie einladen.“ Sibylle schluckte und schaltete ab. Eine lange Zeit sprach niemand. Schließlich erhob sich Wenzel und ging auf und ab. Jetzt sahen alle, daß er in tiefes Nachdenken versunken war, und niemand wollte ihn stören. Endlich blieb er vor den anderen stehen und sah sie an.

„Das wird ein globales Problem!“ sagte er. „Früher konnte Unglück tödlich sein, das war schlimm, weil es viel Unglück gab. Wenn aber jetzt, in unserer Epoche der Heiterkeit, das Glück tödlich wirken kann… Das ist Irrsinn! Dem muß man beikommen! Jetzt werden sie wohl die Namen freigeben.“

„Ja, das halte ich auch für selbstverständlich“, sagte Klara Mannschatz. „Und was macht dir dabei Sorgen?“

„Ich weiß es“, sagte Sibylle, als Wenzel nicht gleich antwortete. „Ich hatte gedacht, nachdem ich die Notate gefunden und gehört hatte, jetzt sei der Fall geklärt. Nun stellt sich heraus, daß er neue, bedeutendere Fragen aufwirft. Ich glaube, bei diesem Problem führt jede Lösung nur zu neuen, schwierigeren Problemen. Es gibt ja so was.“

„Das Gefühl habe ich auch“, sagte Wenzel nur. „Ich fürchte, es ist eine Lebensaufgabe. Wenn ich jetzt den Fall nicht abgebe, werde ich das später nicht mehr können. Mein ganzes Leben wird sich verändern. Meine Zukunftspläne, meine künstlerischen Absichten und Wünsche, alles.“

„Und? Wie wirst du dich entscheiden?“ fragte Klara Mannschatz.

„Ich weiß noch nicht. Aber etwas anderes müssen wir gleich regeln. Pauline, du hattest recht – es gibt doch einen Zusammenhang zwischen den Meditationen und dem Tod. Willst du an dieser Sache dranbleiben? Ich denke, sie wird weit hinausführen aus dem Vorwerk, dem Kreis, auch aus der Region – wer weiß wohin. Wenn du dich dafür entscheidest, brauchen sie hier einen neuen Ordner.“

„Ich will dranbleiben“, sagte Pauline so gleichmütig, als sei die Frage für sie schon entschieden gewesen, bevor sie eben gestellt worden war. Sie nickte noch mal, wie zur Bestätigung; denn mit diesem Gedanken gespielt hatte sie schon vorher, aber erst jetzt, in der Sekunde, nachdem sie zugesagt hatte, hatte das Gefühl sie überfallen, sie habe ihr Leben lang auf so etwas gewartet.

Wenzel lächelte die andern an. „Vielleicht sollte ich mir daran, ein Beispiel nehmen?“ fragte er. „Soviel älter bin ich mit meinen Fünfzig doch auch nicht.“

Der Streit brach aus, nachdem die Meßergebnisse des letzten Experiments durchgesehen und vorläufig ausgewertet waren. Es ging aber nicht um die Deutung der Ergebnisse, obwohl die mit einfloß. Es handelte sich darum, was weiter geschehen sollte.

„Natürlich ist das wichtigste Ergebnis die Wiederholbarkeit des zweiten Stadiums“, sagte Esther, als sie sich zur Besprechung zusammengesetzt hatten. „Aber als nächstwichtiges Ergebnis rechne ich eine Tatsache, die sich während der letzten Serien herausgestellt hat: Die Bläschen sind einheitlicher geworden, ihre Lebensläufe nähern sich einander immer mehr. Das ist doch, meine ich, eine prinzipielle Änderung. Zum Beispiel der Zeitpunkt der Schrumpfung variiert bedeutend weniger, als wir erwartet hatten. Aber auch die anderen Daten liegen in viel engeren Toleranzen als früher.

Ich ziehe den Schluß, daß wir das Bläschen besser in den Griff bekommen haben. Ich ziehe den zweiten Schluß, daß die Lage für große Serien günstig geworden ist und wir die EGI nur noch zur Suche bestimmter Problemlösungen einsetzen sollten, wie bei der letzten. Und ich ziehe drittens den Schluß, daß wir Ideen brauchen für die Verfeinerung der Meßmethoden, wieder einmal, vor allem in kleineren Größenordnungen des Raumes und der Zeit, dazu spezielle Geräte für bestimmte Effekte – zum Beispiel für die Synchrotronstrahlung und für Dinge, die wir noch gar nicht entdeckt haben, die aber sicherlich auf uns zukommen –, damit wir die Bläschen am Ende noch fester zu packen kriegen.

Letzteres wäre eine Aufgabe, der wir uns in Gagarin und Sternenstadt gemeinsam mit den Gerätebauern zuwenden müßten. Was die Versuchsserien angeht, sehe ich zunächst einmal drei Untersuchungszwecke.

Erstens sollten wir herausfinden, welche Abhängigkeit zwischen der Vereinigung der Bläschen, dem Zeitpunkt und der gegenseitigen Entfernung besteht. Die Größe würde ich zunächst nicht mit einbeziehen, weil sie eine Funktion der Zeit ist.

Zweitens sollten wir ergründen, ob es für die Dauer bis zur Abgabe des Elektronenschauers ein Maximum gibt. Bisher haben wir zwei Werte, einmal fünf und einmal fünfzehn Minuten. Beides sind äußerst sonderbare Zeiten, höchstens vergleichbar mit den Halbwertszeiten bestimmter Radionuklide, aber im Bereich der normalen Teilchen gibt es nur eine einzige Entsprechung: das Neutron. Ich rechne mit etwa tausend Versuchen, ehe ein Maximum erkennbar wird.

Drittens sollten wir aus den Daten der Synchrotronstrahlung festzustellen versuchen, ob die Bläschen beim Verschwinden eine bevorzugte Richtung haben. Das müßte möglich sein, wenn wir die Richtung der emittierten Elektronen ermitteln.

Einwände, Akito?“

„Im einzelnen nichts dagegen, aber im ganzen alles. Das Programm ist an sich richtig, doch wir dürfen es meiner Meinung nach nicht durchführen. Wir wissen nicht, wohin die Bläschen verschwinden. Wir wissen nicht, was sie anrichten können, wenn sie auf feste Körper treffen; aber nach dem ersten Fall, dem Defekt in der Steuerung, müssen wir mindestens vermuten, daß sie sich teilen, vielleicht auch mehrfach, und dabei Zerstörungen anrichten. Auch eine Kettenreaktion kann nicht ausgeschlossen werden. Bei diesem Stand der Kenntnisse wäre es unverantwortlich, tausend Bläschen in die Weltgeschichte zu jagen. Schon das eine war zuviel. Wir sind an einer experimentellen Grenze angekommen, die wir ohne größeren theoretischen Vorlauf nicht überschreiten dürfen.“

Ruben wunderte sich ein wenig, daß die schon seit einiger Zeit spürbaren Meinungsverschiedenheiten zwischen Esther und Akito, bisher mehr theoretischer Natur, jetzt einen so praktischen Gegensatz hervorbrachten; aber er wunderte sich nicht sehr, denn einmal mußte die Sache ja zum Ausbruch kommen und dann auch ausgetragen werden. Er war sich freilich noch nicht sicher, wem er recht geben sollte; er wußte nicht einmal, ob die beiden Standpunkte unvereinbar waren. Doch jetzt mußte erst Esther etwas entgegnen.

„Vorsicht ist für uns alle eine Tugend“, sagte sie, „aber in Vorsicht steckt auch Sicht. Was sehen wir, wenn wir das Verschwinden der Bläschen betrachten? Klingt ulkig, nicht – das Verschwinden betrachten. Aber wir können tatsächlich etwas sehen. Die kinetische Energie der Bläschen ist begrenzt, also auch ihre Geschwindigkeit. Wir wissen nicht genau, wie groß sie ist, auf jeden Fall liegt sie, hier, ich rechne euch das vor…“, sie hantierte an ihrem Pult, über den Bildschirm huschten die entsprechenden Zahlen, „auf jeden Fall liegt sie weit unter der Entweichgeschwindigkeit, die für diese heliozentrische Bahn gefordert ist. Das heißt, die Bläschen bleiben weiter innerhalb der Venusbahn und fallen schließlich in die Sonne. Innerhalb der Venusbahn ist aber außer uns niemand. Und wir sollten, denke ich, das kleine Risiko tragen können. Es ist eigentlich gleich Null. Millionenmal geringer als der Zusammenstoß mit einem Mikrometeoriten.“

„Dieser Rechnung traue ich nicht, das heißt der Rechnung schon, aber nicht ihren Voraussetzungen“, sagte Akito. „Es sind andere denkbar. Das Bläschen könnte auf einen Meteoriten treffen, von dem zugleich transportiert und vermehrt werden, und wenn der dann in sonnenfernere Gebiete kommt, vielleicht in die Nähe der Erde? Ich meine, bereits die Möglichkeit einer Gefährdung sollte Experimente verbieten.“

„Das ist ein richtiger Grundsatz“, stimmte Esther zu, „aber besteht eine solche Möglichkeit? Eine Kettenreaktion hat auch ihre Bedingungen. Sie erfordert homogenes Material, derart, daß sich in ihm die auslösenden Bedingungen in ständig wachsendem Maße reproduzieren. Eine Kettenreaktion in nichthomogenem Material und bei ganz verschiedenen physikalischen Bedingungen an Druck, Temperatur, Stoffstruktur und so weiter ist nicht denkbar. Das ist doch Grundwissen.“

„Und wenn unsere Stoffstruktur für die Bläschen ein homogenes Material darstellt?“

Die Debatte war in einer Sackgasse gelandet. Es war schon zu spüren, jedes weitere Argument würde mit einem Gegenargument beantwortet werden. Aber eine Entscheidung mußte getroffen werden.

„Schlichtung“, schlug jemand vor.

„Und mit wem als Schlichter?“

„Wie war es denn mit Sibylle Mohr?“ Es stellte sich allgemeines Einverständnis heraus. Die Genannte war erfahren, sie hatte durch ihre Arbeit in der Information große Übersicht, fast jeder der Anwesenden hatte schon mit ihr gearbeitet oder kannte sie wenigstens von wissenschaftlichen Beratungen größeren oder kleineren Umfangs.

„Und nun?“ fragte Esther. Das war es ja – mit dem Schlichtungsvorschlag war ihr jetziges Problem nicht gelöst. Sollten sie schon wieder nach Gagarin zurückkehren und warten, bis die Schlichtung zustande käme?

Ruben, der immer noch nicht wußte, welcher Seite er sich zurechnen konnte, sah von einem zum andern. Er habe da einen Vorschlag, wollte er sagen, da nickte ihm Akito zu. „Sprich es aus!“

„Das Bläschen ist ungefähr so groß wie ein großes EIWEIß-MOLEKÜL“, sagte er. „Und es kann keine sehr große Geschwindigkeit haben. Es müßte eigentlich durch Spiegelfolie aufgehalten werden. Aber das denke ich mir nur als zusätzliche Sicherung. Wenn wir nun bis zur Schlichtung eine andere Serie fahren, bei der wir nicht warten, bis das Bläschen im Unbekannten verschwindet, sondern es vorher, also während des zweiten Stadiums, auf ein Wasserstofftarget lenken! Wir könnten mindestens die erste Aufgabe lösen, die Esther genannt hat, und außerdem messen, ob und wie sich die reflektierende Wirkung des Targets im zweiten Stadium wiederholt. Die Folie könnte halbkugelförmig abschirmen.“

Schnell wurde Einigung erzielt, wenigstens erst mal eins dieser Experimente durchzuführen und, wenn es sich herausstellen sollte, daß die kritische Phase, das Verschwinden, in diesem Fall nicht eintrat, auch damit fortzufahren.

Das erforderte wieder einmal den Flug zur Anlage. Es dauerte also einschließlich Pause, Körperpflege, Training und all der im Raum notwendigen Dinge einen ganzen Tag, bis das erste Experiment dieser Serie stattfand.

Sie hatten weder ihre Meinungsverschiedenheiten noch ihren Entschluß für sich behalten. Schließlich saßen in Gagarin und auf der Erde in Sternenstadt rund tausend Mitarbeiter dieser Forschungsgruppe, für die und – genaugenommen – in deren Auftrag sie die Experimente durchführten und die auch ständig die Ergebnisse verarbeiteten, nur nicht direkt Einfluß nehmen konnten, weil die Funksignale mehrere Minuten brauchten. Diesen Entschluß aber hatten sie auch diskutiert und mitgeteilt, daß sie ihn unterstützten.

Jetzt lief das erste Bläschen in die Magnetflasche. Rubens Interesse war vor allem darauf gerichtet, ob das Bläschen auch im zweiten Stadium das normal strukturierte Target ablehnte, also reflektiert wurde, oder ob es mit dem Target auf irgendeine Weise reagierte. Möglich war beides, denn inzwischen mußte man wohl den Zustand nach dem Abstoßen der Elektronen als drittes Stadium bezeichnen, und in diesem hatte damals das Bläschen mit dem Material der Steuerung reagiert.

Esther und eine Reihe anderer Mitarbeiter hatten sich bei diesem automatisch gesteuerten Versuch auf den Übergang vom ersten zum zweiten Stadium vorbereitet, Akito und er auf das Target, wenn auch mit unterschiedlichen Erwartungen – Akito vor allem, weil ihre Sorge trotz der Beschränkung nicht beschwichtigt war.

Jetzt kam der Übergang zum zweiten Stadium. Er vollzog sich normal, an mehreren Steuerplätzen wurde nun intensiv gearbeitet, um wenigstens flüchtig alle Daten durchzusehen, auf die es ihnen ankam. Sie hatten dafür drei Minuten eingeplant, also eine Zeit, die kürzer war als die bisher erreichte Lebensdauer im zweiten Stadium.

Die drei Minuten kamen Ruben vor wie eine Ewigkeit. Schließlich liefen aber doch die letzten Sekunden. Drei – zwei – eins – null… Das Bläschen war im Target verschwunden. Nicht reflektiert, aber auch ohne sichtbare Wirkung. Die Geschwindigkeit des Bläschens war diesmal bekannt, damit auch seine Energie, es konnte auf keinen Fall das Target durchschlagen haben, sondern mußte darin steckengeblieben sein. Explodiert war es auch nicht, das Target war so klein gehalten, daß eine Bläschenexplosion auch in seinem Innern meßbar gewesen wäre. Neun Sekunden, zehn, elf – da!

Plötzlich glühte das Target auf, und gleich darauf verpuffte es. „Die Kettenreaktion!“ rief Akito.

Ruben schaltete. Deutlich erschien auf einem kleinen Arbeitsschirm seines Pultes eine steile Glockenkurve. „Übernehmt mal auf Schirm C – das ist die charakteristische Strahlungsemission bei der Bläschenexplosion. Sie haben sich vermehrt, sind aber alle explodiert.“

„Alle?“ fragte Akito ironisch.

„Gegen eine Kettenreaktion spricht die Dauer. Wenigstens gegen eine unvermittelte. Eine vermittelte aber kann man steuern!“ Es war Esther, der das sofort aufgefallen war.

Ruben hielt sich immer noch aus dem Streit heraus. Er wollte möglichst viel erfahren über das, was sich da abgespielt hatte. Er betrachtete, nun aus der Konserve, das Leuchten des Targets im Spektrographen. Selbstverständlich herrschten dort die Linien des Wasserstoffs vor, daraus bestand ja das Target. Aber wenn auch schwächer, wurden doch andere Linien sichtbar; die des Heliums und, noch schwächer, die des Sauerstoffs.

Später schien es ihm, als ob er bereits in diesem Moment geahnt hätte, was daraus folgen sollte. Jedenfalls, die grundsätzliche Idee durchfuhr ihn wie ein Blitz.