7

Auf den Atlantik.

Sieben Männer aus sieben Nationen,

ein Affe und ein Käfig

mit Federvieh

SAFÎ. ES DUFTET FRISCH NACH SALZIGEM ATLANTIK. DIE DÜNUNG rollt gegen die steile Küste und schickt hohe weiße Kaskaden in die Luft gegen die alten Festungsanlagen, die der Schwager Vasco da Gamas anlegte, als die Portugiesen 1508 nach einer Absprache mit dem Berberfürsten Yahia ben Tafouft die Verteidigung des Hafens übernommen hatten. Zwischen mittelalterlichen Burgmauern und dem vierhundertfünfzig Jahre alten portugiesischen Schloß lebt heute eine tatkräftige Stadtgemeinschaft von Arabern und Berbern in friedlicher Zusammenarbeit — die größte Sardinenfischerei der Welt, der Hafen wimmelt von bunten Fischerbooten, Ozeanriesen fahren ein und aus, um Sulfat zu holen oder um mit Marokkos wichtigster Binnenstadt, Maräkech, Waren auszutauschen.

Wir saßen im Palmengarten des Paschas, am höchsten Punkt der Stadt, und sahen auf das offene Meer hinunter, das sich vom Hafen unendlich bis zum Horizont erstreckte. Tausend Jahre vor der Ankunft der Portugiesen hatten schon die Berber den Hafen von Safî benutzt und die Phönizier wiederum tausend Jahre vor ihnen, als sie an dieser offenen Küste bis zu ihrem Außenposten auf der kleinen Insel es Saouira entlangfuhren, wo die Archäologen ständig phönizische Überreste ausgraben. Also hatten schon im Altertum Seefahrer, Händler oder Kolonisten zwischen den inneren Küsten des Mittelmeers und jenen ältesten Häfen auf dem am weitesten vorgeschobenen Außenposten der afrikanischen Atlantikküste verkehrt. Dort saugt der Kanarienstrom auf dem Weg zur anderen Seite des Atlantiks alles mit sich, was er vermag.

Alle, die im Altertum die Straße von Gibraltar - die Säulen des Herkules — durchfahren hatten, fanden hier Schutz, wenn sie sich wie die Phönizier an den flachen marokkanischen Felsen entlang hinuntergewagt hatten. Bis Safî wäre auch ein Schilfboot gelangt, das sich etappenweise längs der gekrümmten afrikanischen Küste bewegt hätte. Niemand bezweifelte die Schwimmfähigkeit eines solchen Fahrzeugs, vorausgesetzt, es hielte sich dicht unter Land und könnte bei Bedarf jederzeit hinaufgezogen und getrocknet werden. Die Frage war nur, was geschehen würde, wenn es die Küste verließe und eine Fahrt über das offene Meer wagte.

Wir wissen, daß man das Schilfboot an der Atlantikküste vor Gibraltar kannte. Es hielt sich hartnäckig zu beiden Seiten der Straße von Gibraltar. Die Fischer bei den uralten mystischen Nuraghi-Ruinen an der Westküste Sardiniens benutzen es immer noch, und unser Exemplar würde auch nicht das erste Schilfboot sein, das die marokkanische Bevölkerung zu sehen bekäme. An der Mündung des Lucusflusses, an der Atlantikküste zwischen Gibraltar und Safî, überlebte das Schilfboot als Fischerfahrzeug, bis es zu Beginn unseres Jahrhunderts von portugiesischen Plankenbooten abgelöst wurde. 1913 entdeckten die Teilnehmer einer spanischen naturwissenschaftlichen Expedition, daß der alte El-Jolot-Stamm in diesem Gebiet immer noch Schilfboote baute, die fünf oder sechs Fischer tragen konnten und mit Ruder und Segel gesteuert wurden. Sie wiesen ausdrücklich darauf hin, daß dies die gleichen Fahrzeuge waren, welche die Ägypter benutzt hatten; und sie unterstrichen auch, daß diese Bootsform nicht nur in Marokko überlebte, sondern auch am oberen Nil, im Tschad und am Titicaca-see in Südamerika benutzt wurde. Sie forderten die Ethnographen heraus, zu untersuchen, welche Verbindungen zwischen den Bootsbauern in so verschiedenen Regionen bestanden haben könnten, und unterstrichen, daß diese sogenannten Madi an der marokkanischen Atlantikküste vermutlich die solidesten und vollendetsten aller bekannten Schilfboote waren[ 2 ].

»Sie wollen einen Madi sehen?« fragte der Direktor des örtlichen Küstendistrikts leicht verstimmt. »Dann kommen Sie genau eine Generation zu spät nach Marokko. Wir können Ihnen hier die modernsten Boote aus Holz und Kunststoff zeigen!«

Es kam zu einem babylonischen Tohuwabohu, als das Schilfboot, das unsere Freunde aus dem Tschad gebaut hatten, auf Rädern durch die Straßen von Safî rollte. Jetzt lag es am Hafen inmitten der an Land gezogenen Fischerboote, klar zum Stapellauf. Abdullah mühte sich ab, den Berbern und Arabern die ganze Geschichte in seinem tschad-arabischen Dialekt zu erklären. Mussa und Omar hatten sich verabschiedet. Sie waren mit schweren Koffern und genügend Mitteln, um sich zu Hause in Bol eine Frau und Vieh kaufen zu können, von Kairo über El Khartum nach Fort-Lamy zurückgeflogen. Beim Abschied flüsterte Mussa, er habe in seinem feinen neuen Anzug eine Geheimtasche entdeckt, in der er alles Geld versteckte. Stolz schlug er die Jacke auf und zeigte mir eine gewöhnliche Westentasche. Omar hatte sich verabschiedet und war sichtlich neidisch auf Abdullah, der wegen seiner Französischkenntnisse und seiner ausgezeichneten Gesundheit als Mitfahrer für die Seereise auf dem Kaday ausgewählt war. Abdullah beabsichtigte, nicht in den Tschad zurückzukehren, solange der Guerillakrieg andauerte. Er wollte um jeden Preis zur See fahren, selbst ohne den Segen Präsident Tombalbayes und des Ministerrats. Zusammen mit unserem Lagerleiter Corio begleitete er das Papyrusboot als Passagier auf einem schwedischen Frachtschiff, das von Ägypten nach Tanja in Marokko fahren sollte. Kaum hatten wir dem Schiff im Hafen von El Iskandariya zum Abschied zugewinkt, als der Kapitän Order erhielt, umzudrehen, nach Port Sa'id am Sueskanal zu fahren und Zwiebeln zu laden. Hier bekam Abdullah zu sehen, wie der weiße Mann seine Moralgesetze befolgt. Er wurde von Kanonen geweckt, die über dem blockierten Sueskanal dröhnten, während ziellose Geschosse in brüchigen arabischen Ziegelsteinhäusern explodierten. Abdullah hatte neben dem brennbaren Papyrusboot auf dem Schiffsdeck gestanden und erschrocken, aber furchtlos aufgesehen, als etwas genau über das Boot flog und mitten im Hafengebiet explodierte. Die Hafenarbeiter verschwanden, und das Boot hatte mehrere Tage Verspätung, ehe es Ägypten verlassen konnte. Aber jetzt war das Papyrusboot wohlbehalten in Marokko angekommen, und Abdullah war dabei, es zu überholen. Vom Transport über Land von Kairo nach El Iskandariya und von Tanja nach Safî war es etwas flacher geworden und vorn und hinten an den obersten Spitzen etwas borstig und versengt, nachdem es unterwegs, von Brücken bis zu Hochspannungsleitungen, alles auf die Hörner genommen hatte; aber die gelben Binsen wurden in der feuchten Seeluft immer geschmeidiger und kräftiger.

Heute sollte das Schilfboot von Stapel laufen. Es war gerade der 17. Mai, Norwegens Nationalfeiertag. Der Pascha hatte persönlich verfügt, die Ra auf dieselbe Helling zu bringen, von der sonst Safîs Fischereifahrzeuge vom Stapel liefen. Als Vertreter des Königs hatte er fast unbegrenzte Machtbefugnisse, und er verwandte sie zum Besten der Expedition. Von dem Tag an, als ich den Brief von seinem marokkanischen Freund, dem UN-Botschafter Benhima, vorzeigte, standen mir alle Türen im Hause des Paschas offen, und zwischen uns ergab sich eine spontane Freundschaft. Pascha Taieb Amara und seine Frau Aicha waren außergewöhnliche Menschen. Beide waren gleich aktiv, geistesgegenwärtig und sozial eingestellt. Er hatte seine Macht dazu benutzt, moderne Schulen zu bauen, Jugendzentren, Arbeiterwohnungen, Seemannsheime, Büchereien, und hatte in der alten Seefahrerstadt Müßiggang durch Aktivität ersetzt. Frau Aicha war eine der zwanzig Frauen des Landes, die den Frauenrat König Hassans bildeten.

Sie erschien in Berbertracht und hielt einen bunten Krug in der Hand, und wir standen von den Kamelhaarkissen auf, um uns zum Hafen zu begeben.

»Da ich als Berberin das Boot taufe, scheint mir Ziegenmilch am geeignetsten«, sagte sie und zeigte Yvonne den weißen Inhalt des Kruges. »Ziegenmilch ist in Marokko das alte Symbol für Gastfreundschaft und die besten Wünsche!«

Am Hafen wimmelte es von Menschen. Das Papyrusboot war mit den Flaggen der Teilnehmerländer geschmückt, die im Wind flatterten, als Aicha den schönen Krug an dem hölzernen Schlitten in tausend Stücke zerschlug, so daß Ziegenmilch und Scherben über Papyrus und Ehrengäste spritzten.

»Zum Andenken an den Sonnengott taufe ich dich Ral«

Sofort begann es, in Ketten und Zahnrädern zu kreischen. Die Menschenmenge ging aus dem Weg. Als das Papyrusboot langsam über die Helling dem Wasser zuglitt, wechselte ich mit Botschafter Anker, dem treuen Beschützer der Expedition, einen Blick. Er stand stramm lächelnd da, Milchspritzer auf seinem Jackettrevers. Er war mit seiner Frau aus Kairo gekommen, um unserer Abfahrt beizuwohnen. Wahrscheinlich dachten wir dasselbe: Hoffentlich liegen jetzt die schlimmsten Klippen hinter uns! Aber andere dachten anders. Als der Bug sich dem Wasserspiegel näherte, lehnte sich ein Fotograf mit großen Augen zu mir herüber und fragte:

»Was würden Sie sagen, wenn es jetzt direkt untergeht?«

Für eine Antwort blieb keine Zeit mehr. Die Ra glitt ins Wasser. Langsam versank der Holzschlitten mit dem Eisenwagen, auf dem er befestigt war, aber die Ra löste sich und legte sich wie eine fette Gans auf den Wasserspiegel; Papyrusstückchen und Holzpflöcke vom Slipwagen tauchten auf und trieben wie ein Schwanz von Gänschen mit hinaus. Durch die Menschenmenge an Land ging ein Seufzer der Erleichterung und Verwunderung. Einige hatten erwartet, daß die Ra umkippen würde. Die meisten glaubten, sie würde sich zumindest auf die Seite legen, denn sie war ja nie erprobt worden, und zu ihrer Symmetrie zu beiden Seiten der Mittellinie fehlte einiges. Es war Handarbeit, und am Schanzkleid gemessen stellte sich heraus, daß Mussas Seite vierzig Zentimeter länger war als Omars. Das Gleichgewicht war vollkommen, gleichgültig, wieviel Menschen sich an Bord befanden. Nur die drei Mittelrollen, die einen fast zwei Meter breiten Kiel bildeten, ragten zwanzig Zentimeter ins Wasser. Der Rest des breiten Bootes lag wie ein Rettungsring auf der Oberfläche.

Ein Schlepper wartete und zog die Schilffuhre zu einem großen Leichter, wo wir das Boot festmachten, damit der Papyrus nicht im Gezeitenwasser an der Steinmole zerfetzt wurde. Acht Tage konnte sich hier das Schilf unter der Wasserlinie vollsaugen, während wir die Takelung für die Abfahrt anbrachten. Im Laufe dieser Tage begegneten sich zum ersten Male die Teilnehmer der Ra-Expedition. Wir würden genug Zeit haben, um unsere Lebensgeschichten in dem kleinen Bambuskorb zu erfahren, der in den kommenden Wochen auf dem Meer unsere gemeinsame Wohnung sein sollte.

Norman Baker kam aus den Vereinigten Staaten. Als einziger richtiger Seemann an Bord war er als Navigator und Funker der Expedition ausgewählt worden. Er saß in dem breiten Hütteneingang, untersuchte seine Ausrüstung gründlich und verantwortungsbewußt und kontrollierte sachlich jedes Detail. Ich kannte Norman nur ziemlich flüchtig. Er war bescheiden und ruhig an Bord gekommen, als ich mich mit einem Grönlandtrawler, den ich für eine Expedition zur Osterinsel gechartert hatte, auf Tahiti befand. Da kam Norman gerade als Navigator einer Zwölfmeter-Ketsch nach Tahiti, auf der er zusammen mit einem amerikanischen Biologen gut zweitausend Seemeilen von Hawaii gesegelt war. Er konnte navigieren. Außerdem war er Commander der US-Marine und unterrichtete in Ozeanographie an der Marineschule in New York, obwohl er im Zivilleben Baumeister in der Wolkenkratzerwelt der Millionenstadt war.

»Hast du tatsächlich keine Erfahrung als Seefahrer?« fragte Norman skeptisch und wandte sich Juri zu, der rund und sanft neben ihm in der Türöffnung saß und mit einem Pusteapparat hantierte.

Juri Alexandrowitsch Senkewitsch war Russe und der Expeditionsarzt. Er lächelte breit.

»Ich bin einmal mit einem sowjetischen Schiff zur Antarktis und zurück gefahren«, antwortete Juri und begann von den herrlichen Mädchen in Manila zu erzählen. Aber Norman wollte lieber wissen, ob Juri wirklich ein Jahr am kältesten Punkt der Erde gewohnt hatte. Juri hatte wirklich dort gewohnt. Er war ein Jahr lang Arzt der russischen Forschungsstation Wostok gewesen, die 3.000 m über dem Meer mitten auf der Südpolkappe liegt und Temperaturen bis minus 80 Grad Celsius aufweist. Juri kannte ich als einzigen der Männer vorher überhaupt nicht. Wir waren beide gleichermaßen gespannt, als sein Flugzeug in Kairo landete. Ich hatte es gewagt, Präsident Keldysch, dem Direktor der russischen Akademie der Wissenschaften, zu schreiben, einem klugen und bescheidenen Forscher, der den Wissenschaften in der Sowjetunion von den Sputniks bis zur Archäologie vorsteht. Ich erinnerte ihn daran, daß er mich einmal gefragt hatte, warum ich nie Russen auf die Expeditionen mitnähme. Das war der Anlaß. Ich brauchte einen Russen, und ich brauchte einen Arzt, vielleicht konnte Präsident Keldysch mir jemanden empfehlen. Meine Bedingung war, der Arzt müsse außer Russisch noch andere Sprachen beherrschen und Sinn für Humor haben. Letzteres hatten die Russen sehr ernst genommen. Als Juri vollbeladen mit Geschenken und Arzneien das Linienflugzeug der Aerofiot verließ, hatte er aus Angst, nicht lustig genug zu sein, Wodka getrunken. Und Juri gehörte sofort dazu. Seine Englischkenntnisse waren gering, reichten aber aus, um nie um eine witzige Pointe verlegen zu sein. Als Sohn eines Arztes in der Mongolei geboren, war Juri ein halber Asiate. Er war unter den jüngeren Wissenschaftlern des Gesundheitsministeriums der UdSSR ausgesucht worden. Sein Fachgebiet waren Probleme der Astronauten beim Abschuß und beim Verlust von Schwerkraft. Nachdem er die lichte Bambuskajüte inspiziert hatte, in der wir gemeinsam auf das Meer abgeschossen werden sollten, gab er einige . bissige Kommentare zugunsten der Astronauten von sich.

Den Italiener Carlo Mauri kannte ich bisher ebenfalls nicht. Er war der Kameramann der Expedition. Eigentlich hätte ein guter Freund aus Rom mitfahren sollen,, ein Filmproduzent und einer der erfahrensten Froschmänner der Welt. Er hatte gerade die Andrea Doria auf dem Grunde des Atlantiks gefilmt. Aber da Abdullah im Gefängnis landete und ich unerwartet in Afrika verschwand, als wir gerade das Boot bauen wollten, verlor er das Zutrauen zu dem ganzen Projekt, schlug Carlo Mauri als Ersatzmann vor und produzierte selbst weiter Filme an Land. Carlo Mauri, rotbärtig und blauäugig wie ein Wikinger, besaß auch nicht die geringste seemännische Erfahrung. Von Beruf war er Bergführer und der bekannteste Alpinist Italiens. Er hatte an vierzehn internationalen Bergexpeditionen auf sämtlichen Kontinenten teilgenommen und einige davon selbst geleitet. Ihm waren viele der tiefsten Schluchten im Himalaya und in den Anden ebenso vertraut wie einige der höchsten Gipfel in Afrika, auf Neuguinea oder Grönland. Bei einem bösen Sturz in den Alpen hatte er sich ein Bein schwer verletzt, und das zwang ihn jetzt, als Skilehrer aufzuhören, aber als Bergsteiger war er aktiver denn je. Carlo saß gerade auf der Südpolkappe, als er von dem Papyrusboot-Projekt hörte. Er war dort hinuntergefahren, nachdem er auf der Nordpolkappe in den Waken Eisbären gefilmt hatte; deswegen war ihm jetzt etwas warmes und eisfreies Badewasser am Äquator sehr angenehm.

Kurz vor zwölf fiel die Teilnahme Mexikos ins Wasser. Mein Freund Ramon, mit dem ich die Seris-Indianer besucht hatte, kam an demselben Tag in einer lebensgefährlichen Operation ins Krankenhaus, an dem das Papyrusboot im Hafen von El Iskandariya an Bord gehoben wurde. Das tragische Telegramm ging während einer Pressekonferenz ein und wurde mir vorenthalten, bis ein Journalist die Namen der Teilnehmer erfahren wollte.

»Aus Mexiko kommt...«, begann ich, als nervöse Finger mir das Telegramm reichten. Es brannte wie ein Peitschenhieb. Wenn Ramon nur durchkäme, würde sich alles andere schon finden. Mir fiel es schwer, den Satz zu beenden. Die Presse wurde unruhig.

»Aus Mexiko kommt - Doktor Santiago Genoves!«

Die Sitzung war beendet. Zwei Telegramme gingen zur selben Zeit nach Mexiko; eins an Ramon und eins an Dr. Genoves, der halb im Scherz gesagt hatte, er würde binnen einer Woche kommen. Nun gab man ihm eine Woche Frist. Und er kam. Der energische Mann schaffte es sogar noch, in Barcelona Zwischenstation zu machen, um den von Papst Johannes XXIII. gestifteten Friedenspreis 1969 entgegenzunehmen. Er war eine Belohnung für seine Kampagne gegen Krieg und Aggression in dem Buch »Pax?«, das er jetzt verfilmte. Von Spanien kam er gerade rechtzeitig nach Marokko, um den Landtransport des Schilfbootes von Tanja nach Safî zu überwachen, und jetzt stapelte er schon als Proviantmeister birnenförmige ägyptische Krüge auf das unebene Schilfdeck, wo sie umfielen, wenn man sie nicht gegeneinander stützte und mit Tauen festzurrte. Kokosnüsse in Faserschalen eigneten sich ausgezeichnet als Füllwerk. Wir hatten hundertsechzig solcher Amphoren nach Modellen der altägyptischen Krüge im Kairoer Museum anfertigen lassen, und Santiago behandelte sie ebenso sorgfältig wie die alten Indianerschädel an der Universität von Mexiko. Und die wissenschaftliche Gründlichkeit, mit der er Krüge, Körbe und Behälter aus Ziegenleder numerierte und registrierte, verriet seine lange Tätigkeit als Redakteur des Internationalen Jahrbuches für Physische Anthropologie. Ich hatte Santiago flüchtig auf Wissenschaftliehen Kongressen in vielen Ländern gesehen. Während des Bürgerkriegs war er aus Spanien geflüchtet, aber später hatte ich ihn auch dort getroffen; und nun zuletzt in Mexiko. Er besaß einen Forschungsauftrag an der Universität und hatte sich auf die Probleme des wahrscheinlich gemischten Ursprungs der Indianer spezialisiert. Seemännische Erfahrung besaß er überhaupt nicht. In einem Punkt unterschied sich dieser kleine muskulöse Wissenschaftler von allen anderen Forschern, die ich kannte: Er war professioneller Fußballspieler gewesen.

Wenn jemand noch weniger von der Arbeit des Seemanns wußte als Juri, Carlo und Santiago, dann mußte es Abdullah Djibrine sein, der Neger aus dem Tschad. Er war im Herzen Afrikas aufgewachsen und wußte nicht einmal, daß Meerwasser salzig ist. Nun sollte er als Papyrusexperte der Expedition mitfahren. Vielleicht kannte ich diesen fremdartigen Burschen nach zwei Reisen in den Tschad und sieben gemeinsamen Wochen hinter den Pyramiden am besten. Scharfsinnig und geistesgegenwärtig, aber gegen alles und alle wachsam wie eine Gazelle, kannte sich Abdullah am Ende vielleicht nicht einmal selbst. Wenn ich sein eigenes Seemannsgarn über Reisen nach Paris und Kanada abzog, wußte ich nur von ihm, daß er in einem kleinen Dorf nahe den Papyrussümpfen des Tschad geboren worden war. Dort hatten ihn die Männer des Stammes - als er so klein war, daß er sich gerade noch daran erinnern konnte — mit Gewalt der Mutter entrissen, um ihm das Mal über Stirn und Nasenrük-ken einzuritzen. Außerdem war er Tischler und ein Liebling der Frauen. Als guter Mohammedaner hatte er das Recht auf mehrere Frauen - und ich die Pflicht, sie zu unterhalten. Eine Frau mit drei Kindern und eine zweite, die er fünf Minuten vor seiner Abreise geheiratet hatte, bereiteten uns mit monatlichen Devisentransaktionen in die Republik Tschad etliche Schwierigkeiten. Und in der einen Woche, als ich mich auf einen Sprung in Marokko aufhielt, nahm er die Gelegenheit wahr und heiratete eine dritte. Die Hochzeitsfeier in großem Stil wurde aufgeschoben, bis ich zurückkehrte und Gastgeber sein konnte. Dann fand sie mit Bauchtänzerinnen und ägyptischen Spielleuten auf dem Dach des Araberhauses seines Schwiegervaters statt, und Mussa und Omar waren über die schöne, schüchterne Braut so begeistert, daß sie den größten Teil ihres Wochenlohns in ihren bereits wohlgefüllten Büstenhalter stopften. Jetzt hatte ich auch in Ägypten monatliche Devisenprobleme und schwor, Abdullah in Marokko nicht aus den Augen zu lassen.

Der Benjamin der Mannschaft war der Ägypter Georges Sourial, ein gelernter Chemie-Ingenieur, professioneller Froschmann, unverbesserlicher Playboy, sechsfacher ägyptischer und einmaliger afrikanischer Judomeister. 192 Zentimeter von Kopf bis Fuß, ein Körper wie Tarzan, hatte Georges nach der Studienzeit keinen Finger gerührt, außer daß er sich in Kairoer Klubs und in den Wellen des Roten Meers tummelte. Er unterhielt erschreckte Freunde damit, sechs Ziegelsteine auf einmal mit der Handkante durchzuschlagen. An der Wade hatte er Narben von Haifischzähnen. Er wagte es als einziger meiner Bekannten, vor die Höhle der lebensgefährlichen Morai-Aale hinunterzutauchen, sie mit Fischen zu füttern, die er im Mund hielt, und die großen Bestien dabei zu streicheln, als seien sie friedliche Schoßhunde. Georges war kein Seemann, das Meer kannte er nur von unten, und als er um Mitfahrerlaubnis bat, nachdem er das Urteil der Papyrusexperten gelesen hatte, gab er die launige Begründung, er gedeihe unter Wasser besser als über Wasser. Wie andere alte koptische Familien in Ägypten führte auch die Familie Sourial ihre Abstammung bis vor die Zeit zurück, als die Araber Mohammeds Lehre in das Nilland brachten. Während Georges gewöhnlich vierzehn Stunden am Tag wie eine Mumie schlief, stand er von dem Tag an, als er eine kleine Chance sah, mitzukommen, plötzlich ganz früh auf und meldete sich zum Dienst im Lager hinter den Pyramiden. Seine seltsamen Bekanntschaften in allen Winkeln Kairos brachten uns mit alten Segelmachern zusammen, die noch mit Nadel und Faden nähten, mit einem Korbmacher, der unsere Hütte mit den Händen flocht, mit einem Bäcker, der ägyptisches Brot nach einem Rezept des Kairoer Museums buk, und mit einer ganzen Gilde von Töpfern, die auf einem verborgenen Hügelkamm wohnte, dort bis zum Nabel in Tonbrei stand und ihn mit Körper und Beinen rührte, bevor sie die Töpferscheibe mit nackten Beinen schnurren ließ, so daß wir unsere 160 Amphoren ganz nach dem 5 000 Jahre alten Vorbild im Kairoer Museum angefertigt bekamen.

Tag für Tag stampften die Papyrusbündel im Hafen und sogen immer mehr Seewasser in sich ein, während an Bord eine fieberhafte Aktivität herrschte. Papyrus und Taue wogen bisher ungefähr zwölf Tonnen, aber Tonne um Tonne wurde unter der Wasserlinie eingesogen, ohne daß unser Papyrusboot sank. Gleichzeitig wurde tonnenweise Ladung an Deck gebracht, ohne daß sich das Fahrzeug sichtbar bewegte. Es lag unerschütterlich wie eine Insel. Am schwersten war der große Schrägmast, der an Bord errichtet wurde, aber die Brücke, die wir hinter der Flechtwerkhütte aus zusammengebundenen Pfählen bauten, so daß wir über das Dach blicken konnten, wog auch eine ganze Menge. Wenn man die Korbhütte dazu-rechnete und die schweren Steuerruder und Reservestämme für Reparaturen an Deck, trugen die Papyrusrollen gut zwei Tonnen Bauholz, außerdem wohl eine Tonne Wasser in schweren Krügen und mindestens zwei Tonnen Proviant, Verpackung und Ausrüstung.

In der letzten Woche herrschte eine fieberhafte Aktivität. Jeder Tag, den der Papyrus im Seewasser lag, verkürzte den Experten zufolge seine Lebensdauer um einen Tag, und das war ein guter Grund zur Eile. Ein nicht weniger einleuchtender Grund war, daß wir uns mit jedem Tag immer mehr der Orkanzeit auf der anderen Seite des Atlantiks näherten. Wie durch ein Wunder hatten wir das Programm trotz aller Hindernisse mit einer zulässigen Woche Verspätung eingehalten, aber nun erreichte die Geschäftigkeit ihren wirklichen Höhepunkt, denn jetzt durften wir keinen Tag mehr verlieren. Auf dem Kai wurde gepackt, getragen und gezurrt. Es wurde in Masten und Pardunen geklettert, gespannt und geknotet. Es wurde geschlagen und geschnitten, an Steuerruder und Rudern wurden Reeps und Leder festgezurrt. An Bord wimmelte es von helfenden Händen. Kapitän de Bock war belgischer Veteran der ersten professionellen Archäologen-Expedition zur Osterinsel und erfahrener Seebär. Er hatte die voraussichtliche Driftroute des Papyrusbootes ausgerechnet, bevor er sich von seinem Posten als Hafenlotse in Antwerpen beurlauben ließ, wo er für Fünfzig- bis Hunderttausendtonner verantwortlich war. Nun stand er ruhig und massig auf dem Papyrusdeck und kontrollierte, ob Stauung und Takelung nach seemännischer Tradition erfolgten. Sein norwegischer Kollege, Kapitän Hartmark, hatte früher mein Expeditionsfahrzeug zur Osterinsel gesteuert. Jetzt hing er zusammen mit dem Alpinisten Carlo Mauri in der Mastspitze und befestigte die Takelung auf Seemannsart. Herman Watzinger von der Xon-Tz&z-Expedition war von Peru heraufgekommen, um uns beim Start zu helfen, und aus New York war Frank Taplin mit Grüßen U Thants eingetroffen. Unsere Frauen hockten mit der Frau des Paschas an der Spitze in dem Warenschuppen an Land um die Krüge herum und stopften Schafskäse in Olivenöl, frische Eier in Kalkwasser, getrocknete Fische, Nüsse und Schafswurst in Körbe und Säcke. Aicha Amara vermischte Honig mit gemahlenen Mandeln, Butter, Mehl und Datteln zu Sello, trockenen Klumpen, dem ältesten und haltbarsten Reiseproviant Marokkos. An manchen Tagen mußte uns der Pascha von Safî mit Polizeisperren helfen, damit die Arbeit auf dem Kai nicht ganz stockte, wenn Presse, Fotografen und Publikum sich in freundlicher Neugierde Schulter an Schulter drängelten, so daß ein Mann über die Kaimauer fiel, Krüge zu Bruch gingen und eine Paraffinlampe zertrampelt wurde.

Dann kam der große Tag. Die Ra hatte nun acht Tage im Hafen gelegen und Seewasser eingesogen — und damit, dem Urteil der Experten zufolge, die Hälfte ihrer Lebenszeit hinter sich. Der Tag begann mit schwachem Landwind, der an Stärke zunahm, und am 25. Mai, morgens um acht Uhr, wiesen die Flaggen auf der Ra und auf der alten portugiesischen Festung an Land direkt auf den offenen Atlantik. Der Vertrauensmann der Sardinenfischer und Sonderberater der Expedition, Rais Fath, ein riesiger, dunkelhäutiger Araber, kam jetzt als Anführer von sechzehn seiner Leute mit vier offenen Booten durch den Hafen gerudert. Sie sollten die Ra aus dem Hafen schleppen.

Auf der langen Steinmole herrschte chaotisches Durcheinander, die Menschenmenge stand wie eine undurchdringliche Mauer zusammengedrängt, und in allen Booten und auf Kränen saßen Fotografen. Die Frau des Paschas kam nur mit Hilfe der Polizei zum Kai, um uns ein Abschiedsgeschenk zu überreichen: ein kleines springlebendiges Äffchen, das vor kurzem von den Männern des Paschas im Atlasgebirge gefangen worden war und den Namen Safî erhalten hatte. Es klammerte sich verzweifelt an die Schiffspatin, bis es entdeckte, daß einige Männer an Bord einen Pelz im Gesicht trugen; da sprang es fröhlich zu uns herüber und bekam von den zahllosen Abschiedsumarmungen und guten Wünschen in vielen Sprachen einen großen Teil ab. Währenddessen banden die Fischer unbeirrt von dem ganzen Spektakel von jedem ihrer vier Ruderboote aus ein Tau an ein dickes Reep, das wir an der Wasserlinie um das ganze Schilfboot gelegt hatten. Jetzt warteten sie nur auf das Zeichen, uns von dem Menschengewühl wegzurudern. Einer nach dem anderen rissen wir uns los und sprangen von der hohen Steinmole auf das weiche Pflanzendeck des Papyrusbootes. Abdullah, Georges und Santiago warfen Kußhände und Autogramme zum Kai hinauf, Carlo umarmte seine blonde italienische Frau zum letzten Male, Norman, der an einer Halsentzündung litt, riß sich von den guten Wünschen und Ermahnungen des amerikanischen Botschafters los, während Juri vor seiner ersten Fahrt ohne russische Leitung und Organisation von dem russischen Botschafter rührend umarmt wurde. Man drückte mir ein Mikrophon in die Hand, und ich hielt eine letzte Dankesrede an alle Freunde und Mitarbeiter der Expedition. Sie blieben auf dem Kai zurück, aber wir fühlten, daß sie eigentlich zu uns an Bord gehörten: Botschafter Anker aus Kairo, Pascha Amara und seine marokkanischen Helfer, die Kapitäne de Bock und Hartmark, Lektor Corio, Herman Watzinger, Frank Taplin, Bruno Vailati. Dann sprang ich zu den anderen an Bord. Man federte beinahe wie auf einer Matratze. Ich gab Rais Fatah ein Zeichen, die Männer an Land warfen los, und die sechzehn Fischer legten sich in die Riemen und begannen zu rudern. Es war 8.30 Uhr. Allmählich entfernte sich unser breites Schilfboot vom Kai.

Da erhob sich so unerwartet ein schrilles Geheul, daß alle zuerst zusammenzuckten; nachher war manchen noch die Kehle wie zugeschnürt. Alle Fischerboote im Hafen hatten ihre durchdringenden Sirenen aufheulen lassen, und das Getöse von Fabriksirenen, Silos und Lagerhäusern an Land begleitete sie, Schiffsglocken bimmelten, die Menschenmenge schrie, und ein Frachter auf der Reede schickte zischende Signalraketen gen Himmel; sie zerbarsten zu einem Sternenregen, der langsam, wie ein blutroter Rauchteppich, vor uns auf der Wasserfläche niederging. Dieser königliche Abschied erschreckte uns fast auf dem fremdartigen Boot, auf dem wir versuchsweise, an einer sonderbaren Takelung zogen und zwei parallele, schräggestellte, ruderähnliche Steuer drehten; sie waren von keinem Menschen benutzt worden, seit die letzten Ägypter das System an ihren Grabwänden verewigt hatten, ehe sie selbst und ihre Boote von der Erdoberfläche verschwanden. Wenn jetzt das System bei uns nicht funktionieren würde! Wenn jetzt die Wellen vor der Hafenmauer die Papyrusbündel in Wind und Wetter zerstreuen würden, und wir müßten zur Mole zurückschwimmen! Hinter uns setzte sich der ganze Hafen in Bewegung. Eine Eskorte von Fischerbooten, Segelbooten und Motorbooten begleitete uns bis hinter die äußerste Mole, während alle Sirenen und Glocken wie in der Silvesternacht unentwegt lärmten. Über uns kreisten ein Botschafterflugzeug und ein Hubschrauber, die aus der Hauptstadt Rabat herübergekommen waren. Außerhalb der Mole endete der Spektakel, allmählich begann die Meeresdünung zu rollen, die kleinsten Begleitboote kehrten in ruhiges Wasser zurück, und wir waren mit dem Atlantik und den größten Fischerbooten allein. Unsere vier Ruderboote machten los, und mit arabischen Glückwünschen fuhren die Ruderer mit den kleinsten Motorbooten' hinter die Mole zurück.

Zum ersten Male setzten wir das Segel der Ra. Es war groß und schwer, solides ägyptisches Segeltuch; die Höhe betrug acht Meter, und oben an der Rah maß es sieben Meter in der Breite, während es nach altägyptischer Art nach unten hin schmaler wurde und an Deck nur fünf Meter breit war, wie das Papyrusboot. Einige schwache Windstöße pufften die schwere Rah gerade vom Schrägmast klar und verrieten, daß der leichte Landwind abflaute. Dann hing das große burgunderfarbene Segel fast unbeweglich und zeigte seine rostrote Sonnenscheibe, die in neuer Farbe glänzte und den Sonnengott Ra symbolisierte. Die Flaggen hingen wie bunte Wäsche unbeweglich an einer Leine über dem Hüttendach, nach dem englischen Alphabet geordnet: Tschad, Ägypten, Italien, Marokko, Mexiko, Norwegen, USA und UdSSR, auf jeder Seite von der optimistischen Flagge der Vereinten Nationen flankiert, einem weißen Globus auf hellblauem Grund. Abdullah und ich hielten jeder ein großes Steuerruder auf der Brücke hinter der Korbhütte. Abwechselnd beobachteten wir besorgt das schlaffe Segel und die weiße Brandung, die nur einige hundert Meter von uns entfernt gegen die Steinmole schäumte. Kam sie nicht näher? Doch. Eine Landmarke von der Kaispitze in gerader Linie zu einem Turm auf der Burgmauer verriet, daß wir wieder langsam auf das Land zutrieben. Vielleicht hinderte die lange Felsspitze, die nördlich von uns hinausragte und Safî Schutz bot, den Landwind daran, das Segel zu füllen. Wir warfen dem nächsten Fischerboot ein Tauende zu und steuerten, umgeben von einem tuckernden Gefolge von weiteren Fischerbooten, bald mit straffem Seil in voller Fahrt hinaus. Mit dieser Fahrt gehorchten wir nicht den Gesetzen der Natur. Als erstes wirbelte eine Leine mit einem Netz voll lebender Hummer, das wir hinterherschleppten, in unser Kielwasser. Die Leine wickelte sich um ein Steuerruder, und das Steuerruder spannte sich gefährlich und drohte zu brechen. Ein Schnitt mit einem scharfen Messer, und das Steuerruder war gerettet; das Festessen mehrerer Tage verschwand hinter uns in der Dünung. Als nächstes brach eines der drei dicken Ruder, die wir an der Seite der Ra wie ein Kielschwert festgebunden hatten, allein durch die Geschwindigkeit quer durch. Gerade an dieses Ruderblatt hatte Norman unser künftiges Band zu Verwandten und Freunden an Land geknüpft; er hatte nämlich hier die Kupferplatte befestigt, die unserem kleinen tragbaren Funkgerät als Erdleitung dienen sollte. Metall gehörte entschieden nicht auf ein elastisches Papyrusboot, und das Ruderblatt brach auf den Millimeter genau dort, wo der Kupferbeschlag endete, und wurde nur dadurch geborgen, daß der Beschlag an der Erdleitung hängenblieb.

So ging es nicht. Wind hin, Wind her, wir mußten schon selbst zurechtkommen. Wir hielten die Eskorte an, holten alle Reeps an Bord und setzten das Segel aufs neue. Wir bemerkten, wie heftig die großen Fischerboote um uns herum, verglichen mit unserem floßähnlichen Fahrzeug, rollten. Dagegen rollte unser Boot, wie sein Vorgänger, das Balsafloß Kon-Tiki, in der breiten Dünung nur langsam auf und ab. Erst kam der Wind in schwachen Stößen, dann gleichmäßig zunehmend. Aber es war kein Landwind mehr. Der für diese Jahreszeit typische Nordostwind hatte sich gedreht und blies von Nordwesten direkt gegen die flachen Klippen, die sich südlich von Safîs sicherem Hafen erstrecken. Wir lagen noch so dicht vor der Küste, daß wir alle Häuser und die tückische Brandung erkennen konnten. Dort, wo die großen marokkanischen Tiefebenen ihre sonnenverbrannten Fassaden in ewigem Kampf mit dem Meer waschen, kroch die Brandung die senfbraunen Felsen auf und ab. Dorthin würde uns der Wind treiben, wenn wir die Schilffähre nicht manövrieren konnten

Auf eins waren alle sieben an Bord gleichermaßen gespannt: Wie würde der Steuermechanismus funktionieren? Hier lag das größte Risiko, denn wir hatten keine Lehrmeister. Wir hofften, daß uns Wind und Strom vor der marokkanischen Küste direkt vom Land wegtreiben würden, damit wir ein paar Wochen experimentieren konnten, ohne gleich fürchten zu müssen, gegen die Felsen geschleudert zu werden. Wir fürchteten die Küste und nicht das offene Meer. Wenn wir unser Experiment auf die Wellen vor der Nilmündung verlegt hätten, hätten wir befürchten müssen, an die Küste gespült zu werden, ehe wir entdeckten, wie das Steuersystem der Ägypter funktionierte. Hier auf dem offenen Atlantik rechneten wir mit freiem Spielraum, weil die Elemente das Treibgut gewöhnlich direkt aufs Meer hinaustragen.

Wir hatten die Steuervorrichtung der Ra so gebaut, wie sie auf zahlreichen kleinen Modellen und Wandmalereien aus der ältesten Periode Ägyptens zu sehen ist. Vergeblich hatten wir versucht, wie die alten Ägypter für diese riesigen Ruder Zedernholz aus dem Libanon zu bekommen. Aber die wenigen Zedernbäume, die im Reich der Phönizier überlebt haben, stehen jetzt in einem Nationalpark unter Naturschutz. Wir mußten deswegen mit einem wacholderähnlichen ägyptischen Cenebar-Baum als Mast vorliebnehmen.

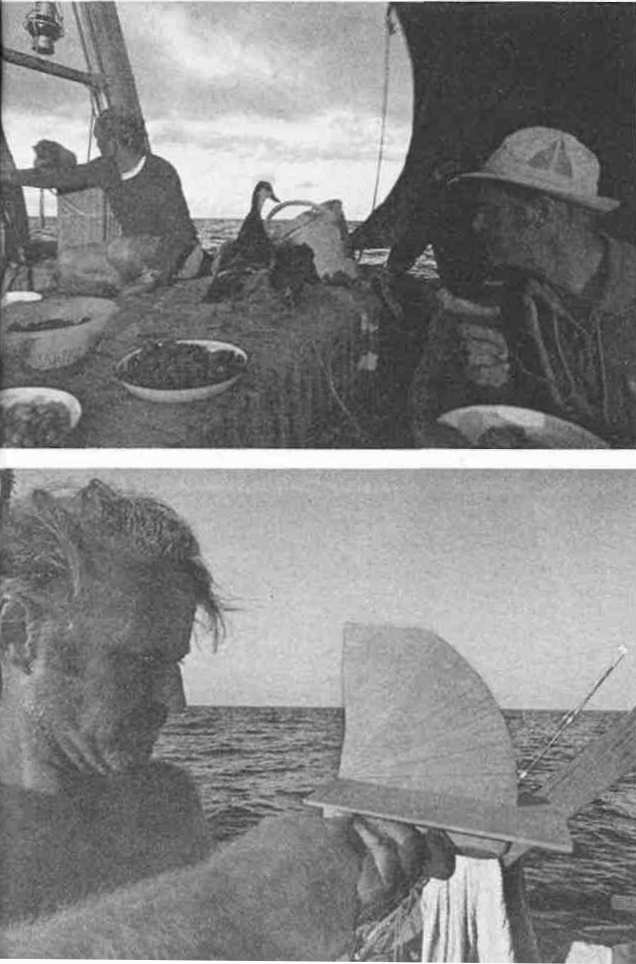

Abbildung 33a: MITTAGESSEN UM DEN HÜHNERKÄFIG. Wenn Norman und Thor zu lange sitzen blieben, kamen der Affe Safî und die Ente Sindbad und forderten den Platz für ihre Mahlzeit.

Abbildung 33b: DAS >NASOMETER« DES VERFASSERS wurde mit einem Messer geschnitzt; es maß den Winkel des Polarsterns und gab genau den Breitengrad an, auf dem sich die RA befand.

Abbildung 34a: LI 2 B RUFT. Norman bedient den kleinen Sender, der den Kontakt mit Funkamateuren aufrechterhält, während der Verfasser einen Bericht liest. Vor der Hüttentür sitzt Juri mit dem Affen.

Abbildung 34a: DIE NACHT IST IN ZWEISTÜNDIGE 'WACHEN EINGETEILT. Georges kämpft darum, wach zu werden; Santiago und Juri haben Freiwache.

Abbildung 35a: DIE EINRICHTUNG DER KORBHÜTTE. Norman errechnet die Tagesposition, die vom Verfasser ins Logbuch eingetragen wird.

Abbildung 35b: DIE WOCHEN VERGEHEN, und Haare und Bart wachsen. Georges schneidet Santiago die Haare.

Abbildung 36a: DAS STEUERRUDER IST WIEDER GEBROCHEN, und Juri, Thor und Abdullah bergen das Blatt.

Abbildung 36b: Dm HOLZSTÄMME BRACHEN, und die Steuerruder mußten immer wieder repariert werden, während sich die Papyrusrollen wie Gummi bogen.

Aus einem afrikanischen Dschungelbaum, der bei den Marokkanern Iroco heißt, hatten wir zwei acht Meter lange Steuerruder zugeschnitten, deren Blätter so groß und breit wie ein mittlerer Schreibtisch waren. Wir hatten sie jetzt auf jeder Seite des zugespitzten Achterstevens der Ra schräg nach hinten festgebunden. Der unterste Teil des Schaftes dicht am Ruderblatt ruhte auf einem runden Baum, der achtern quer über das Boot festgezurrt war. Etwa vier Meter davor ruhte das Ruder auf einem zweiten Querbaum, der höher und weiter vorn lag und auch als hintere Brückenreling diente. Dort, wo jeder der beiden Ruderschafte sich auf die Querbalken stützte, lagen sie in einer engen, abgerundeten, lederverkleideten Kerbe und waren mit dicken Reeps so stramm festgebunden, daß die Ruder nicht seitwärts schwenkten, sondern sich nur um ihre Längsachse drehen konnten. Damit waren sie im eigentlichen Sinn des Wortes als Steuerruder unbrauchbar, sie konnten nicht wie das lange frei schwenkbare Steuerruder auf der Kon-Tiki benutzt werden, weil sie oben und unten stramm festgebunden waren. Statt dessen war an jedem Steuerruder als Ruderpinne ein solider Knüppel aus Hartholz quer über das oberste Schaftende gebunden, und von einem Ende der Ruderpinne zur anderen war eine lange dünne Stange senkrecht aufgehängt und mit frei beweglichen Tauangeln befestigt; so würden sich beide Ruder gleichzeitig wie zwei parallele, schräggestellte Ruder um ihre eigene Mittelachse drehen, wenn eine einzelne Person in der Mitte stand und die Stange von einer Seite der Brücke auf die andere schob. Das System war sinnreich und unterschied sich anscheinend von den Steuervorrichtungen, die heutzutage benutzt werden. Wir jubelten alle vor Freude und Erleichterung, als ich die aufgehängte Querstange zum ersten Male ganz vorsichtig nach Backbord schob und die Ra langsam, aber willig, wie ein gutmütiges Pferd, dem Befehl folgte und den Bug nach Steuerbord drehte. Ich schob die Stange rasch nach Steuerbord, und langsam schwenkte die Ra nach Backbord.

Es gab keinen Zweifel: Wir erlebten einen Steuermechanismus, der historisch gesehen den Vorläufer des Ruders darstellte, das fehlende Verbindungsglied zwischen einem primitiven Steuerruder und einem modernen Ruder. Irgendwann im Altertum hatten die Ägypter entdeckt, daß es unnötig schwer ist, ein langes Steuerruder seitwärts zu schieben, um ein Segelboot herumzudrehen; es reicht aus, den Schaft so zu drehen, daß das Blatt nicht senkrecht im Wasser steht, dann dreht sich das Fahrzeug ebenso. Darum hatten sie einen Querknüppel in den Schaft gesetzt und hatten die Steuervorrichtung erfunden, die wir jetzt benutzten. Die dünne aufgehängte Querstange war nur eine Verbesserung, damit ein einzelner Rudergast an jeder Seite des Bootes gleichzeitig beide Ruder handhaben-konnte. Dann mußten die Seefahrer des Altertums nur noch entdecken, daß sie ein neuartiges Ruder erfunden hatten, wenn sie das Ruderblatt senkrecht stellten und weiter an dem kleinen quergestellten Griff drehten.

Abdullah, der Sohn der Wüste, stand mit leuchtenden Augen neben mir auf der Brücke und ergriff nun auch die lange dünne Querstange; mit vier Händen ging es noch leichter. Unten auf dem Deck liefen die anderen nach Normans Anweisungen hin und her und zogen an Reeps, bis sich das Rahsegel in eine Stellung drehte, in der es den wechselnden Wind am besten ausnutzte. Unsere ersten unsicheren Experimente wurden von gespannten Journalisten und erfahrenen Seebären auf den tuckernden Fahrzeugen in unserem Umkreis genau verfolgt, und alle schienen genauso erleichtert wie wir selbst, als sich herausstellte, daß sich das Schilfboot tatsächlich steuern ließ. Der Nordwestwind blies uns direkt aufs Land zu, aber wir schafften es, uns 90 Grad zum Wind zu drehen, so daß er quer auf die Steuerbordseite wehte und wir uns dadurch parallel zum Land nach Südwesten bewegten. Hier draußen vor der offenen Küste bot Kap Badusa keinen Schutz; die Dünung rollte gleichmäßig und kräftig, und die Fischerboote, die aus diesem Anlaß zahlreiche mehr oder minder seetüchtige Passagiere an Bord hatten, kehrten allmählich um. Nacheinander ertönten die Hörner auf den Booten; man winkte uns zum Abschied zu. Ich sah Yvonne, wie sie trotz ihrer Seekrankheit versuchte, auf beiden Beinen fest zu stehen und mit beiden Armen zu winken. Der Hubschrauber verschwand, und das Flugzeug drehte eine letzte Schleife über uns.

Dann waren wir mit dem Meer allein. Sieben Mann, ein Affe, der verzückt in den Pardunen turnte, ein Holzkäfig voller gackernder Hühner und eine einsame Ente. Es wurde sonderbar still; nur das Meer rollte und schäumte um unsere friedliche Arche Noah.

Sobald Norman das große Segel aufgezogen und nachgesehen hatte, ob alle Schoten und andere Leinen sachgemäß befestigt wurden, stakte er achtern über das Papyrusdeck und vertraute mir an, daß er sich jetzt wirklich schlecht fühlte. Sein Gesicht war weiß, und seine Augen waren rot. Juri schwankte auf unsicheren Beinen herüber und stellte zum Entsetzen aller fest, daß Norman 39 Grad Fieber hatte. Grippe. Der Seewind warf sich mit immer kälteren Stößen gegen uns, und unser russischer Arzt schickte unseren amerikanischen Navigator sofort in seinen Schlafsack in die Korbhütte. Damit war unser einziger Seemann vorläufig kaltgestellt

Der Seewind frischte auf, die schäumenden Wellen nahmen zu. Wenn die größten Wellen auf uns zustürzten, hob die Ra nur eine Seite und lief sie elegant unter den Schilfrollen passieren. Aber zwischendurch schlugei die Wellen so kräftig gegen die Ruderblätter, daß sich beide Schäfte sichtbar bogen und ich dem kräftigen Abdullah zubrüllen mußte, er solle seinen eisernen Griff lockern und dem Druck etwas nachgeben, damit die Ruder nicht brachen.

Alles klappte, und die Stimmung war großartig, sogar bei dem unglücklichen Patienten. Er beklagte sich, daß er sich nicht nützlich machen konnte Carlo hatte sich sofort als der souveräne Knotenexperte des Bootes entpuppt. Er war es gewohnt, in Tauen hängend zu schlafen und zu essen nun kam er begeistert, servierte heißen Kaffee und kalte Hühnerkeule und vertraute mir freudestrahlend an, das Leben auf dem Meer sei ja genauso wie auf den Alpengipfeln; die gleiche Verbundenheit mit der Natur, der gleiche herausfordernde Wettstreit mit den Elementen und die Notwendigkeit, unerwartete Probleme schnell zu lösen.

Wir trieben gleichmäßig und sicher mit etwa vier Knoten Geschwindigkeit quer zur Windrichtung, und die Küste schien nicht näher zu kommen Um 3.15 Uhr nachmittags hatte ich das Gefühl, alles gehe so gut, daß Abdullah und ich von der nächsten Ruderwache abgelöst werden könnten Carlo und der Judomeister Georges übernahmen die Wache mit frischen Kräften. Abdullah kroch in die Hütte, um eine wohlverdiente Pause zu machen, und ich stieg über die Papyrusrollen nach vorn, um das Vorderdeck zu inspizieren. Es war so sehr mit Krügen, Ziegenledersäcken und Gemüsekörben vollgestapelt, daß man vorläufig nur nach vorn kam, wem man auf dem äußersten runden Schilfrand entlangbalancierte. Direkt vor dem aufgeblähten Segel saß Santiago, breit grinsend an den Hühner käfig gelehnt, und genoß den Ausblick nach der fernen Küste. Meine Glieder waren nach den vielen Stunden am Steuerruder steif geworden; ich ließ mich neben ihm nieder und entspannte mich zum ersten Male nad vielen hektischen Wochen, als wir uns beide unbesdireiblich über die souveräne Fähigkeit des Papyrusboots freuten, alle turmhohen Wellen zu bezwingen, die sich von Steuerbord gegen uns warfen, ohne uns auch nur eine anständige Dusche zu verpassen. Ich streckte mich aus und spürt« trotz meiner Erschöpfung Lebensfreude in mir aufsteigen. Da wurde ich plötzlich von einem dreistimmigen Notschrei aus dem Freudenrausch gerissen:

»Thor! Thor!«

Kaum fünf Minuten waren vergangen, seit ich auf der Brücke gestanden hatte. Ich sprang auf und ergriff den Rand des plötzlich flatternden Segels, um nicht auf dem Schilfrand den Halt zu verlieren, als ich mich voll banger Ahnungen nach achtern vorbeidrängte. Hinter dem Segel schwankte Juri wie ein betrunkener Seiltänzer auf mich zu, vor lauter Eifer sprach er nur russisch und zeigte gestikulierend nach hinten, wo die beiden auf der Brücke ihre Köpfe hervorstreckten und in ratloser Verzweiflung nach mir riefen. Alle waren also an Bord. Solange keiner von uns über Bord ging, würden wir es schon schaffen. Georges gestikulierte mit den Armen, und Carlo brüllte auf italienisch, daß die Steuerruder gebrochen seien. Beide! Ein Blick genügte, um den Umfang des Schadens zu erkennen. Beide Ruderschafte waren direkt über der Schulter des Ruderblatts am Hals quer abgebrochen, und beide gelbbraunen Ruderblätter schwammen oben und hingen wie zwei Wellenreiter im Schlepp. Iroco konnte unmöglich so festes Holz sein, wie man uns erzählt hatte. Glücklicherweise hatten wir nach ägyptischem Brauch an jedem Blatt einen Tampen befestigt, damit das Ruder nicht hinten wegschwimmen konnte, und wir beeilten uns, die lebenswichtigen breiten Ruderblätter einzuholen, ehe die Tampen rissen. Carlo und Georges standen mit zwei leeren Schäften da, die nach hinten ins Wasser ragten, sie hatten keine Fläche, um den Kurs zu beeinflussen, wie sehr sie auch an den Griffen drehten.

Das war wie ein Schlag in die Magengrube.

»Müssen wir zum Hafen zurück?« kam es kleinlaut von Carlo. Die drei Männer achtern fixierten mich mit fragenden, unglücklichen Blicken.

Mir blieb keine Zeit für eine Antwort, denn ich entdeckte, daß sich die Ra langsam drehte und das Segel aufs neue gefüllt wurde; der Bug des Schilfboots zeigte genau in unsere Richtung, und die Ra steuerte unangefochten den Kurs, den wir mit Gewalt zu halten versucht hatten. In derselben Sekunde begriff ich, was eben geschah, und fühlte mich freudig erleichtert. Die beiden senkrechten Ruder, die vorn immer noch wie ein Kielschwert festgebunden waren, erfüllten nun ernstlich ihre Funktion, weil da kein Ruder oder sonst etwas mehr achtern als Kiel ins Wasser ragte. Der Seewind schob den Achtersteven nach Backbord und brachte das ganze Fahrzeug folglich auf einen Kurs, der automatisch vom Land wegführte.

»Wonderful!« rief ich auf englisch und legte alle sichtbare Freude in den Ruf, um die Männer mit meiner neuen Sicherheit anzustecken. Sie waren aus gutem Grund schon nahe daran, alle Hoffnungen aufzugeben, die Reise über den Atlantik fortsetzen zu können.

Durch den Spektakel kroch der fiebernde Norman gerade rechtzeitig aus der Hütte, um meinen begeisterten Jubelruf mitzubekommen. Entzückt fragte er, was los sei.

»Prachtvoll!« wiederholte ich enthusiastisch. »Beide Steuerruder sind gebrochen, deswegen können wir nun mit der alten Gaara-Methode der Inkas weiterfahren!«

Norman sah mich mit fiebernden Augen leer an; er war zu schwach, um zu entscheiden, ob er lachen oder weinen sollte. Die anderen starrten mich forschend an; alle waren sichtlich im Zweifel, ob ich wegen des Unglücks nicht den Verstand verloren hatte oder ob ich irgendwelche unbekannte indianische Zauberkünste beherrschte. Mit Sicherheit lag die Ra genauer auf Kurs als je zuvor, das verrieten der Kompaß und der Winkel des Bugs zur Küste. Carlo studierte mich eingehend, dann verschwand der unglückliche Ausdruck in den blauen Augen, und er begann aus vollem Hals zu lachen, daß sein roter Bart bebte. Jetzt erwachte auch Abdullah in der Korbhütte, und bald lachten wir alle aus Erleichterung und Freude, weil das Boot von allein Kurs hielt, so daß wir es uns auf der Ladung bequem machen konnten. Auf der Brücke blieb nur die Kompaßnadel in dem festgebundenen Kompaßkessel zurück, sie zeigte uns den Weg nach Südwesten. Genau dorthin wollten wir, und dorthin steuerte die Ra gehorsam, mit geblähtem Segel in wild schäumender See, während wir alle das Leben als Passagiere genossen.

»Jetzt sind wir wirklich Schiffbrüchige«, gestand ich meinen immer noch leicht verwirrten Kameraden, beeilte mich aber hinzuzufügen, dies sei das Beste für unser Experiment. Genau das hätte auch anderen Fahrzeugen dieser Art zustoßen können, die vor Gibraltar kreuzten und versuchten, weiter an der marokkanischen Küste entlangzufahren. Jetzt würden wir wirklich sehen, wo sie gelandet wären.

Carlo strahlte wie die aufgehende Sonne; er schüttelte nur fortgesetzt den Kopf und lachte. Hier genüge es, die Natur walten zu lassen, pflichtete er bei, dann würden die Elemente über die Reise wachen. Wir hatten ein einziges Ersatzsteuerruder auf Deck zu liegen, aber aus Furcht, es auch zu zerbrechen, bevor wir im Ernst den großen Atlantik überquerten, steckten wir es nicht ins Wasser. Auf jeden Fall hatte sich das /roco-Holz als wenig widerstandsfähig erwiesen, und wir mußten das Reserveruder verstärken, ehe wir wagen konnten, es zu benutzen.

Am späten Abend kroch Juri mit besorgtem Ausdruck aus der Hütte:

»Jetzt haben wir zwei Patienten, die unbedingt das Bett hüten müssen.«

Santiago war seit einigen Tagen von einem Ekzem unterhalb der Gürtellinie gequält worden. Die Seeluft an Bord hatte sein Leiden anscheinend verstärkt; er war an mehreren Stellen wund und fürchtete, von der gefährlichen Tiña-Krankheit befallen zu sein. Er hatte sie auf den Kanarischen Inseln gesehen, auf die wir nun zusteuerten. Juri war besorgt, daß Santiago recht haben könnte; Tina war eine über große Teile Nordafrikas verbreitete und gefürchtete Krankheit.

In der Nacht sahen wir Lichter von mehreren Schiffen, die in beiden Richtungen an uns vorbeifuhren - einige erschreckend nahe. Carlo kletterte nach oben und zurrte eine kleine Paraffinlampe an der schwankenden Mastspitze fest, weil eindeutig die Gefahr bestand, daß unser kleiner Heuschober gerammt würde. Die Nachtwache an Deck teilten sich Italien, Ägypten und Norwegen; Rußland hatte alle Hände voll damit zu tun, die USA und Mexiko zu pflegen, während wir es für vorteilhaft hielten, den Tischler aus dem Tschad ausschlafen zu lassen, damit er am nächsten Tag an die Aufgabe gehen konnte, die Steuerruder zu reparieren. Der Wind erschreckte uns mit verräterischen Stößen aus Nordwest und Westnordwest, und ich beobachtete fast die ganze Nacht einen Leuchtturm, der an Land blinkte, bis er endlich verschwand. In größter Dunkelheit wagte ich es nicht, der Versuchung nachzugeben und ein Nickerchen zu machen; denn solange der Navigator von Fieberwellen geschüttelt wurde, konnten wir den Abstand zum Land nur bestimmen, indem wir in der Dunkelheit nach Lichtern Ausschau hielten. Jedes neue Schiff vorn oder achtern verursachte Herzklopfen: War es Licht von der Küste, trieben wir auf Häuser zu, oder waren es nur andere Seefahrer? Erst wenn wir rote oder grüne Schiffslaternen sahen, beruhigten wir uns - besonders, wenn wir uns vergewissert hatten, daß sie zu weit vorbeifuhren, um eine Kollisionsgefahr zu bedeuten. Solange genügend Wasser um uns herum war, hatten wir keine ernsthaften Probleme.

Als das Morgenrot im Osten aufzog und überhaupt kein Land zu sehen war, trat uns in der Morgenkälte ein lächelnder Juri in beinahe antarktischer Ausrüstung entgegen. Er ließ sich breit und gemächlich in der Hüttenöffnung nieder und stopfte seine Shagpfeife; wir anderen sechs krochen in die molligweichen Schlafsäcke und ließen die Papyrusbündel ihrer Wege ziehen. Ich war - kaum als einziger nach vierundzwanzig Stunden hektischer Betriebsamkeit - zum Umfallen müde; der Schlaf überfiel mich, ehe ich richtig Zeit hatte, mich mit der ganz persönlichen Eigenart und den unermüdlichen Versuchen der Korbhütte vertraut zu machen, die Papyrusbündel mit merkwürdigem Knarren und Schreien zu übertönen.

Die ersten vierundzwanzig Stunden auf der Ra lagen hinter uns.