SOLDADOS EN VENTA

—Van a ser unas Navidades muy extrañas —decía Guillermo—. Sin regalos que comprar, ni dinero para comprarlos.

—Hoy me han dicho —repuso Pelirrojo— que se puede conseguir mucho dinero con juguetes viejos, ahora que ya no se fabrican más.

—¿De veras? —exclamó Guillermo con interés—. ¿Y a dónde hay que llevarlos?

—A la tienda de Martin, en Hadley. A Víctor Jameson le dieron más de diez chelines por su tren.

—El mío está muy roto.

—Y el mío. Lo llevé esta mañana y no quisieron darme nada. Pero dan mucho por los soldados de plomo.

Guillermo recordó la locura por los soldados de plomo, que había invadido las guarderías infantiles y las escuelas de Inglaterra al principio de la guerra. Hacía mucho que pasó de moda. En el propio dormitorio de Guillermo había un cajón casi lleno, que ahora jamás se abría.

—¡Troncho! —exclamó Guillermo—. Yo tengo muchos. Y tú también, ¿no? Juntémoslos todos y llevémoslos a la tienda de Martin.

Pelirrojo frunció el ceño pensativo.

—Yo creo que sacaremos más si vamos por separado. Empieza tú. Lleva los tuyos mañana y yo los llevaré pasado.

—¡Bien! —replicó Guillermo—. Quiero un poco de dinero para comprar a mi madre un regalo de Navidad.

—Oí que a un niño le dieron hasta una libra por los suyos.

—¡Troncho! —exclamó Guillermo—. Yo me conformaría con la cuarta parte.

—Bueno, mañana lleva los tuyos y pasado mañana yo llevaré los míos.

* * *

Guillermo abrió el primer cajón de su cómoda y vació aquel revoltijo de soldados de plomo en el suelo. Aunque había algunas bajas entre ellos, en conjunto no estaban en malas condiciones. Una caja llena de granaderos estaba intacta; el coronel de una caja de indios con turbante había perdido una pierna y la espada; faltaba medio camello de un regimiento árabe; un miembro de la Marina Real estaba sin cabeza: un jefe piel roja había perdido casi toda su pintura; y varios soldados de caballería montaban caballos cuyas patas habían sido reemplazadas por cerillas… pero en conjunto, ya que la afición había durado poco tiempo, los guerreros estaban en buen uso.

—¡Troncho! —exclamó Guillermo inspeccionándolos—. ¡Si me dieran una libra por ellos!

Con una libra podría no sólo comprar a su madre un bonito regalo de Navidad, sino tener además una suma considerable para varias apremiantes necesidades suyas.

—De todas formas —agregó con filosofía—, diez chelines no estarían nada mal. O incluso cinco.

A continuación debía encontrar dónde ponerlos. Probó en varias bolsas de papel, pero su calidad de tiempos de guerra no estaba hecha para soportar el peso de sus soldados. Bajó al vestíbulo donde su madre tenía colgada la bolsa de la compra. Era una bolsa sólida y capaz, hecha de un fuerte material rayado, que había sido traída de Italia hacía muchos años por una amiga suya. Así ocultaría su ejército de la mirada de los curiosos.

—¡Mamá! —gritó.

—Sí —dijo la voz de la señora Brown desde la cocina ansiosa y preocupada, ya que estaba elaborando un pastel de tiempos de guerra de cuyos resultados tenía sus dudas desde el principio.

—¿Puedes dejarme la bolsa de la compra?

—¿Para qué, querido? —preguntó la señora Brown sin gran interés. Estaba convencida de que debía poner más azúcar. Y menos vainilla. Nunca confiaba en las recetas de tiempos de guerra.

Guillermo vacilaba. Había decidido no decir nada a su madre de la transacción comercial en que se había embarcado. Era mejor que el bonito regalo de Navidad fuese una completa sorpresa.

—Sólo para ir de compras —contestó.

—Está bien, querido —repuso la señora Brown preguntándose si un poco de nuez moscada mejoraría el sabor. La «Sociedad laboral de guerra» se reunía en su casa aquella tarde a tomar el té, y no quería hacer el ridículo. Al fin y al cabo, sus pasteles habían sido famosos en tiempos de paz.

Guillermo llegó a Hadley, pasando algún tiempo en la contemplación de cachorros y conejos del escaparate de Emmett; estuvo observando un ensayo de «salida» en el puesto de bomberos; tuvo un intercambio de golpes con el chico del carnicero; luego, fiel a su resolución, se encaminó hacia la tienda de Martin. Y allí tuvo el primer contratiempo. La puerta estaba cerrada y había un aviso en letras de molde: «Cerrado todos los días de una a dos». Guillermo miró el reloj de la iglesia, descubriendo con sorpresa que era ya la una y diez. La mañana había transcurrido más de prisa de lo que creía. Iba ya a emprender el regreso, cuando un muchacho de unos dieciséis años, de expresión amable y simpática, apareció por un costado del edificio.

—Hola —saludó—. ¿Querías algo?

Guillermo, siempre dispuesto a fraternizar y confiar en sus semejantes, correspondió a su amable interés.

—Pues había venido a vender algunos soldados de plomo a la tienda de Martin, pero veo que han cerrado —le explicó.

—Vamos a echarles un vistazo —dijo el muchacho.

Guillermo le alargó la bolsa rayada, y el muchacho la abrió para inspeccionar su contenido.

Guillermo le alargó la bolsa rayada, y el muchacho la abrió para

inspeccionar su contenido.

—Alguien me dijo que le dieron una libra por los suyos —manifestó Guillermo.

—Estos valen más de una libra —repuso el muchacho.

—¡Troncho! —exclamó Guillermo.

—¡Y… mira! Es algo extraño, pero yo soy primo del señor Martin, y he venido a ayudarlo en la tienda durante estos días de Navidad. Acabo de cerrar la tienda por detrás, y ahora voy a comer con él. Deja que le lleve los soldados para que los vea mientras comemos. Si es posible le sacaré más de una libra. Tú me recuerdas a un hermano mío, y me gustaría hacer todo lo que pueda por ti.

—Sí, pero… —dijo Guillermo, preocupado.

—No tienes por qué preocuparte —le animó el muchacho—. Déjamelo todo a mí. Yo sé manejar al viejo Martin, y apuesto a que consigo mucho más de una libra. Todo lo que tienes que hacer es volver aquí a las dos a recoger el dinero.

—Sí, pero… —volvió a decir Guillermo más preocupado.

Sin embargo, el muchacho ya había desaparecido. En la esquina se volvió saludándole con la bolsa para tranquilizarle, y luego desapareció.

Guillermo echó a andar camino de su casa, despacio y pensativo. Suponía que todo iba bien. Claro que iba bien… Tal vez hubiese sido mejor conservar los soldados… pero, por otro lado, sacaría más de ellos dejando que lo hiciera el primo del señor Martin. Claro que «era» el primo del señor Martin. Él dijo que era el primo del señor Martin, y «tenía» que serlo…

Durante la comida permaneció silencioso, pero también la señora Brown estaba preocupada y ni siquiera se acordó de preguntarle por la bolsa de la compra. Tía Florencia iba a pasar las Navidades con ellos, y la señora Brown estaba un poco preocupada por el racionamiento. Estaba en tratos para comprar un pollo y un conejo, que ayudarían, naturalmente; pero tía Florencia tenía buen apetito y vivía en un hotel y no se daba cuenta de las enormes dificultades que tenían que afrontar las amas de casa para adquirir alimentos. Era capaz de comerse la ración de mantequilla de toda la familia en el desayuno del primer día, y sin percatarse siquiera. Además, el pastel para la «Sociedad laboral de guerra» fue un fracaso definitivo. Era más bien un pudding que un pastel, y aun no destacaba gran cosa como pudding… De manera que ni siquiera preguntó a dónde iba Guillermo, cuando salió de la casa en seguida de comer encaminándose a buen paso hacia Hadley.

Al entrar en la tienda de Martin miró a su alrededor buscando al primo del dueño, pero no se le veía por ninguna parte.

El señor Martin se adelantó sonriendo cortés.

—¿Qué se te ofrece hoy?

—He venido por esos soldados de plomo —informó Guillermo.

—Ah —exclamó el señor Martin—. Soldados de plomo… Me temo que ahora no tendré ninguno. Los de metal, claro está, ya no se fabrican aquí, e incluso los de madera son difíciles de encontrar.

Guillermo tragó saliva.

—Yo… yo me refiero a esos que quería vender —aclaró.

—Ah —volvió a exclamar el señor Martin animándose—. Sí, siempre estoy dispuesto a comprarlos. Con tal de que no hayan llevado mucho servicio activo. ¡Ja… ja! Sí, hay buen mercado de juguetes de segunda mano hoy en día. ¿Los has traído?

—Esta mañana se los di a su primo —le dijo Guillermo.

—¿A mi primo? —repitió el señor Martin con aire perplejo.

—Sí —continuó Guillermo, desesperado—. La tienda estaba cerrada y él estaba fuera y dijo que iba a comer con usted, y que le llevaría los soldados para que los viera, y que usted me daría el dinero esta tarde.

El señor Martin lo miró con amable, pero firme reproche.

—Vamos, pequeño —respondió—. Esta tarde no tengo tiempo para cuentos de hadas. No esperarás que me trague una historia semejante… Para empezar no tengo ningún primo y… —vio entrar a un cliente y con amabilidad fue empujando a Guillermo hacia la puerta—. Ahora no me hagas perder más tiempo, pequeño. Cuando de verdad me traigas algún juguete tendré sumo gusto en hacerte una oferta, pero… Diga, señora.

Guillermo salió a la calle asombrado y aturdido. Sus preciosos soldados… el regalo de Navidad de su madre… para no mencionar la bolsa de su madre. Se detuvo mirando a su alrededor, preguntándose qué hacer a continuación. No podía regresar así a su casa. No, decidió echar un vistazo por Hadley primero y tratar de encontrar al muchacho que le había robado sus juguetes. Por lo menos, la bolsa de la compra de su madre era fácilmente reconocible.

Caminó por las calles secundarias y las principales, mirando dentro de casi todas las tiendas; pero no encontró ni rastro de la bolsa de la compra de su madre, ni del muchacho que se hizo pasar por primo del señor Martin… Y cuando ya había abandonado toda esperanza y se dirigía a la parada del autobús para ir a su casa, sus ojos se posaron en la familiar bolsa rayada, abultada por su contenido. La llevaba la señora Monks, la esposa del vicario del propio pueblo de Guillermo, que al igual que él, se dirigía a tomar el autobús.

Con sumo cuidado evitó el que le viera, y manteniéndose detrás de la multitud, fijó sus ojos en ella. El señor y la señora Monks llevaban una vida de intachable respetabilidad… formando parte en comités, organizando reuniones, ayudando a diversas causas… aunque Guillermo, cuyo gusto literario tendía hacia el sensacionalismo, había abrigado siempre la sospecha de que aquella apariencia de respetabilidad ocultaba alguna secreta carrera de crímenes. En distintos ocasiones y sin éxito… había tratado de probar que eran espías, asesinos y traficantes en drogas. Y ahora, por fin, sus sospechas resultaban acertadas. La señora Monks era miembro de una «Banda», si no era la jefe de «una banda de ladrones de juguetes». Tal vez una «banda internacional de ladrones de juguetes»…

El muchacho que se hiciera pasar por el primo del señor Martin, era, desde luego, otro miembro de la banda. Él robaba los juguetes y se los pasaba a ella… en alguna tienda llena de gente, o en la cola del pescado… y ella los llevaba a casa para enviarlos al cuartel general de la banda. Probablemente estaría ganando miles de libras. Recordó que su madre había dicho la semana pasada que había aparecido en la iglesia con otro sombrero nuevo, incluso más favorecedor que el último. Claro que de no haber sido por la bolsa de la compra de su madre, él jamás hubiese descubierto el secreto. Pero no podía confundir aquella bolsa rayada. Reconoció incluso la mancha de grasa que tenía a un lado, y el sitio donde el asa había sido remendada.

Claro que se daba cuenta de lo inútil y peligroso que sería acusar abiertamente del robo a la señora Monks. No ignoraba que tales bandas tienen medios para deshacerse de cualquiera que demuestre tener gran conocimiento de sus actividades. Recordó con un estremecimiento de horror que un tío de la señora Monks había muerto recientemente, y que un hombre viejo del pueblo a quien ella solía visitar regularmente, había fallecido la semana anterior. Lo más probable es que ambos hubiesen descubierto que ella era la «jefe» de la banda. No dudaba de lo que debía hacer ahora. Al tratar con criminales, se justifica el empleo de sus propios métodos. Debía arreglárselas para robarle la bolsa, puesto que ella se la había robado a él, y cuando lo hubiese hecho, inmediatamente llevaría los soldados al señor Martin; consideraría despacio qué pasos dar a continuación. Puede que lo mejor fuese escribir a Scotland Yard, aunque esto seguramente lo expondría a la venganza de la criminal, al verse descubierta ante sus amistades y la autoridad.

Con su ánimo más elevado ante tales perspectivas, subió al autobús detrás de la señora Monks. Levantóse el cuello del abrigo, y bajóse la gorra hasta que ambos casi se tocaban, para no llamar la atención, y fue a ocupar el asiento posterior al de ella. La señora Monks dejó la bolsa rayada sobre el asiento vacío que había a su lado, y luego se volvió para inspeccionar a los demás pasajeros. Entre ellos vio a la señorita Milton, que asistía a las mismas reuniones, ayudaba a las mismas causas y, según pensó Guillermo con sarcasmo, probablemente pertenecía a la misma banda.

—Oh, estás aquí, querida —exclamó la señora Monks—. Quería preguntarte…

Se levantó para ir a sentarse al lado de la señorita Milton abandonando la bolsa rayada en el asiento. Sus cabezas se acercaron. Guillermo, observándolas cuanto podía a través del espacio que quedaba entre el cuello de su abrigo y su gorra, oyó estas frases sueltas: «Instituto femenino», «ensayo del coro», «dirección de la cantina». Probablemente estaban discutiendo el robo de los soldados en clave. Probablemente todas aquellas actividades eran otras tantas coartadas para disimular ante el pueblo las reuniones de la banda.

El autobús se detuvo en la parada donde debía apearse Guillermo, y una multitud de mujeres del pueblo, que habían pasado la mañana de compras en Hadley, se dispusieron a apearse. Guillermo vaciló un segundo, y luego, apoderándose de la bolsa que estaba en el asiento delante de él, se mezcló entre la gente que descendía, y luego se encaminó a su casa sin el menor tropiezo.

Con su ánimo más elevado ante tales perspectivas, subió al autobús

detrás de la señora Monks.

Una vez en su dormitorio, vació el contenido de la bolsa sobre la cama, pero ante su sorpresa, en vez de las huestes militares de plomo que esperaba apareció un pastel de Navidad, algunas servilletas de papel adornadas con ramos de acebo, un limpia sartenes y una pequeña cestita de porcelana conteniendo flores y también de porcelana. Lo estuvo contemplando con asombro y luego miró la bolsa. Desde luego era la de su madre. Allí estaban las manchas de grasa y el asa remendada. Y había estado llena de soldados de plomo la última vez que la viera. Y es de presumir que estuviera llena de soldados de plomo cuando la señora Monks la recibió de aquel miembro de su banda. Claro que ellos no se contentaban con juguetes. Robaban todo lo que podían. Habrían estado robando en las tiendas toda la mañana, y aquella era la parte de la señora Monks. Naturalmente que ella no quería soldaditos de plomo. No era mala su parte, pensó Guillermo contemplándola con aire crítico… Pero para él era un asco. Había perdido sus soldados y la oportunidad de comprar a su madre un regalo de Navidad. Entonces su frente se desarrugó. El contenido de la bolsa resultaba un regalo de Navidad ideal para su madre. El que lo hubiese robado la señora Monks no necesitaba saberlo nadie. Su madre no lo sabría… y aunque la señora Monks los reconociera, no se atrevería a reclamarlos. Aquella misma noche empezaría a escribir aquella carta a Scotland Yard…

El contenido de la bolsa resultaba un regalo de Navidad ideal para

su madre.

Guillermo era un niño que jamás retrasaba cualquier sensación agradable o escena dramática. Todavía faltaba una semana para Navidad, pero, ahora que tenía regalos para su madre, podía dárselos en seguida y disfrutar de su agradecimiento el mayor tiempo posible. Volvió a guardar las cosas en la bolsa y bajó a la planta baja.

—Aquí tienes tu regalo de Navidad, mamá —le dijo tendiéndole la bolsa—. Lo conseguí esta mañana.

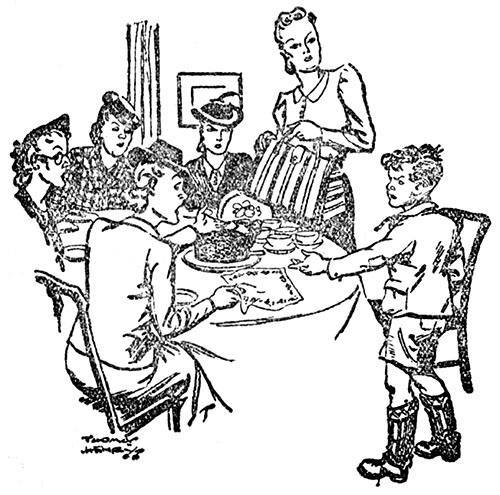

La señora Brown abrió la bolsa entre exclamaciones de sorpresa y entusiasmo.

—¡Oh, Guillermo! —exclamó—. ¡Son «preciosos»! ¡Qué «amable» has sido! —Guillermo, con expresión de complaciente magnanimidad se dejó abrazar entre más frases de gratitud—. Y ahora, querido —prosiguió su madre— si no te importa lo estrenaré todo hoy en vez de esperar a Navidad, ¿quieres? Así convertiré mi reunión de la «Sociedad laboral de guerra» en una verdadera merienda de Navidad. El pastel que hice esta mañana es sencillamente espantoso. Sabe a pudding frío. No creo que esas personas que escriben recetas de cocina en los periódicos para los días de Navidad los prueben nunca… Pondremos el adorno de porcelana en el centro de la mesa, usaremos las servilletas y… Guillermo, es un pastel precioso. ¿Dónde «pudiste» conseguirlo?

—Oh, lo conseguí —repuso Guillermo sin darle importancia.

—Bueno, claro que te guardaremos un poco. ¡Y un «limpia sartenes»! ¡He estado tratando de conseguir uno desde hace meses! Bueno, ahora supongo que querrás marcharte corriendo. Las componentes de la «Sociedad laboral de guerra» estarán aquí de un momento a otro, y sé que las aprecias tanto como ellas a ti.

—¡Cielos, es verdad! —exclamó Guillermo y salió a toda prisa.

* * *

La señora Brown estaba tan atareada repartiendo lana que no tuvo mucho tiempo para escuchar la conversación de su reunión laboral. Se daba cuenta de que la señora Monks hablaba en tono de virtuosa indignación; pero, por lo general, la señora Monks siempre hablaba en ese tono. Había perdido algo, o se lo habían robado… la señora Brown no estaba segura de cuál de las dos cosas… y camino de la casa de la señora Brown había ido a dar parte a la policía. «El crimen va en aumento», le oyó decir «y me horroriza saber que se encuentra incluso en las familias más respetables. Desde luego que esta vez pienso denunciar al ladrón; si lo encuentran, no me importa quien resulte ser…»

—¿Quieren pasar a tomar el té? —invitó la señora Brown dejando la lana—. Estamos en tiempo de guerra, desde luego, pero…

—¡Oh, un pastel de Navidad! —exclamó la señorita Milton al entrar en el comedor—. ¡Qué ilusión!

Todas se sentaron alabando el pastel de Navidad, las servilletas con adornos navideños, y el hermoso adorno de porcelana. Sólo la señora Monks guardaba silencio mirando el pastel, luego las servilletas, y de nuevo el pastel y el adorno de china con expresión que primero denotaba incredulidad, luego asombro, y por último su más absoluta indignación.

—Es verdaderamente un pastel de antes de la guerra —manifestó la señora Parfitt encantada—. ¿Dónde lo «consiguió»?

—Sí, ¿dónde lo consiguió? —inquirió la señora Monks en un tono tan arrogante que obligó a todas a mirarla.

—Me lo han regalado —contestó la señora Brown, satisfecha de la sensación que estaba causando su pequeña reunión.

—¿Y las servilletas también son un regalo? —insistió la señora Monks expresándose con la misma voz temblorosa.

—Sí —asintió la señora Brown.

—¿«Y» el adorno de porcelana?

—También.

—¿Puede que le hayan regalado también un limpia sartenes? —insinuó la señora Monks.

—Sí, así es —exclamó la señora Brown sorprendida.

—¿«Y» una bolsa de lona rayada? —preguntó la señora Monks ya histérica.

—Sí —fue la respuesta de la señora Brown—; pero la tengo hace años.

—¡«Años»! —repitió la señora Monks con una voz que terminó en un quejido, luego se recobró—. ¡«Vaya»! ¡Hace «años»! ¿Puedo verla, por favor?

—Desde luego —asintió la señora Brown todavía con mayor asombro—. Iré a buscarla.

—Hace «años» —volvió a repetir la señora Monks con una risa loca mientras la señora Brown abandonaba la habitación.

La señorita Milton y la señora Claris intercambiaron una mirada. El día anterior habían estado pronosticando un desequilibrio nervioso a la señora Monks, si continuaba con aquel exceso de trabajo, «gastándose innecesariamente», como dijo la señorita Milton, en el Instituto femenino; organizando las reuniones maternales, la escuela dominical…

La madre de Guillermo regresó con la bolsa rayada que Guillermo había vuelto a colgar en su lugar acostumbrado: la percha del recibidor.

—Ésta es mi bolsa de ir a la compra —informó.

—Ésta es mi bolsa de ir a la compra —replicó la señora Monks, que habiendo podido dominar su histeria habló en tono grave y resonante.

—Señora Monks, hace años que la tengo —insistió la señora Brown.

—Señora Brown, yo la compré en Hadley esta mañana —repuso la esposa del vicario—. Se la compré a un pobre muchacho que estaba vendiendo las cosas de su madre para ayudar a pagar la educación de su hermana. Su madre había fallecido el mes pasado. Me contó toda la triste historia en la Plaza del Mercado de Hadley. Yo había perdido mi bolsa de la compra… creo que debí dejármela en alguna tienda… y él fue a todas las tiendas donde había estado para ver si la encontraba, pero por desgracia había desaparecido. De modo que me ofreció ésta. Incluso quiso «regalármela» porque dijo que le recordaba a su madre. Era un niño muy educado. Pidió disculpas por la mancha de grasa y el asa remendada. Dijo que la mancha era de cera porque eran demasiado pobres para permitirse otra clase de iluminación, y que el asa se le enganchó en el escurridor un día que estaba lavando la ropa…

—Esa mancha de grasa es de manteca —exclamó la señora Brown indignada—. La bolsa estaba encima de la mesa de la cocina una mañana que estaba friendo patatas. Y el asa está rota porque «Jumble» la mordió… La verdad, no sé de qué me está usted hablando, señora Monks. ¿Se encuentra usted mal?

—No, no estoy enferma —replicó la señora Monks intranquila—; aunque me maravilla no estarlo después de todo lo que he tenido que pasar esta tarde. No me refiero sólo a la bolsa, señora Brown. «Eso» —señaló dramáticamente el pastel— contiene mis raciones de azúcar y margarina de varias «semanas». Para no mencionar las ciruelas pasas, y almendras que conservaba desde antes de la guerra. Yo deseaba un auténtico pastel de Navidad, por eso lo ahorré y lo llevé todo a la señorita Oldham del «Petit Café», porque se da una maña con los pasteles que yo jamás he logrado adquirir. Esta mañana fui a buscarlo. No puedo equivocarme. «Y éstas» —señaló las servilletas— eran para mi pequeña reunión de Navidad en casa. «Esto» —indicó el cestito de porcelana— debía ser el regalo de Navidad para una tía abuela muy querida. Mientras que el «limpia sartenes»… —no pudo contenerse más y un sollozo se escapó de su garganta. Algo repuesta continuó—: Lo he estado buscando todo el año. He mirado de tienda en tienda, de pueblo en pueblo, y por hoy, después de casi «arrodillarme» ante el director de los Almacenes Beltons, he conseguido que me vendiera uno… sólo para que me lo «robasen» en mis propias narices —dominándose otra vez continuó con voz ligeramente alterada—: Señora Brown, hace tiempo que se vienen sucediendo desapariciones de esta índole. Estos objetos me fueron robados esta mañana en Hadley. Usted dice que se lo han regalado. ¿Quién se lo dio?

—Guillermo —repuso la señora Brown, aturdida. Y al ver que éste en aquel momento pasaba por debajo de la ventana y luego de oírle abrir la puerta principal lo llamó:

—¡Guillermo!

Guillermo entró fijando su mirada acusadora en la señora Monks.

Guillermo entró fijando su mirada acusadora en la señora Monks.

—Guillermo —dijo la señora Brown—. La señora Monks afirma que todas estas cosas que tú me has regalado para Navidad se las robaron esta mañana en el autobús de Hadley. Debe haber algún error, porque incluso dice que le robaron mi bolsa de la compra, y tú sabes el tiempo que hace que la tengo.

—¿Dónde conseguiste estas cosas mías? —le preguntó la señora Monks con severidad.

—¿Dónde consiguió usted aquellas cosas «mías»? —inquirió Guillermo con la misma severidad.

Ahora fue la señora Monks la que se desconcertó.

—¿Qué cosas? —preguntó.

—Esos soldados que usted me robó en Hadley esta mañana —dijo Guillermo.

—¿«Qué»? —exclamó la señora Monks nuevamente presa de histerismo.

En aquel momento llegó tía Florencia. Estaba tan contenta y excitada que no reparó en la expresión tirante de los rostros que la rodeaban. Llevaba una bolsa de tejido americano color gris, muy cargada.

—¡Mi bolsa de la compra! —gimió la señora Monks llevándose la mano a la cabeza.

—Buenas tardes a todo el mundo —dijo tía Florencia—. Cuánto me alegro de volverlas a ver. Guillermo querido, estaba tan preocupada cuando salí porque no tenía ningún regalo de Navidad para ti. Sencillamente no pude encontrar nada por ninguna parte. Me paré a mirar en una tienda de juguetes de Hadley, pero tampoco tenían nada. Y entonces encontré a un muchacho encantador. Insistió en llevarme la bolsa, aunque no pesaba nada, porque la verdad, hoy en día la gente llevamos poco más que el cepillo de dientes a cualquier parte. El caso es que el muchacho me dijo que estaba tratando de vender unos soldados de plomo suyos… en «muy buen» uso… para ayudar a la Cruz Roja. Era un chico «tan» simpático. Y la verdad es que me pareció providencial. Tal vez le pagué algo más de lo que valían porque la Cruz Roja es una causa tan buena, y él me «regaló» la bolsa porque dijo que le recordaba a su tía predilecta que acababa de morir recientemente… De manera que aquí tienes, Guillermo, y «espero» que te gusten.

Y volcó la bolsa en el sofá… y allí salieron en revuelta confusión, los granaderos, el coronel con turbante y sus hombres, el medio camello y su jinete árabe, los marinos reales con su componente descabezado, la caballería mutilada…