LA MIA TAVOLA PERIODICA

Ogni settimana aspetto con impazienza, quasi con avidità, l’arrivo di riviste come «Nature» e «Science», e immediatamente vado agli articoli che parlano di scienze fisiche – e non, come forse dovrei, a quelli di biologia e medicina. Sono state le scienze fisiche a regalarmi il primo incanto, da bambino.

Su un numero recente di «Nature» c’era un appassionante articolo del fisico premio Nobel Frank Wilczek, a proposito di un nuovo modo di calcolare la massa, leggermente diversa, di neutroni e protoni. Il nuovo calcolo conferma che i neutroni sono appena più pesanti dei protoni; il rapporto tra le loro masse è di 939,56563 a 938,27231: una differenza irrilevante, si potrebbe pensare, ma se le cose stessero altrimenti, l’universo non sarebbe mai potuto diventare come lo conosciamo. La capacità di effettuare questo calcolo, scriveva Wilczek, «ci incoraggia a prevedere un futuro in cui la fisica nucleare arriverà al livello di precisione e versatilità già raggiunto dalla fisica atomica» – una rivoluzione che purtroppo io non potrò vedere.

Francis Crick era convinto che il «problema difficile» – la comprensione di come il cervello dia origine alla coscienza – sarebbe stato risolto entro il 2030. «Tu lo vedrai,» diceva spesso al mio amico neuroscienziato Ralph Siegel «e forse anche tu, Oliver, se arriverai alla mia età». Crick visse quasi novant’anni, lavorando e riflettendo sul tema della coscienza fino all’ultimo. Ralph è morto prematuramente a cinquantadue anni, e adesso io mi ritrovo, ottantaduenne, con una malattia terminale. Devo dire che il «problema difficile» della coscienza non mi preoccupa più di tanto: in effetti, non lo considero nemmeno un problema; ma mi dispiace non poter vedere la nuova fisica nucleare immaginata da Wilczek, né mille altre grandi conquiste delle scienze fisiche e biologiche.

Alcune settimane fa, in campagna, lontano dalle luci della città, ho visto tutto il cielo «punteggiato di stelle» (per usare le parole di Milton); un cielo così, pensavo, poteva essere contemplato solo sui grandi altopiani deserti come quello dell’Atacama in Cile (dove si trovano alcuni dei più potenti telescopi del mondo). Fu lo splendore di quel cielo a farmi capire, all’improvviso, quanto poco tempo, quanta poca vita, mi fossero rimasti. La percezione della bellezza dei cieli, dell’eternità, era per me inseparabilmente mescolata a un senso di transitorietà – e di morte.

Dissi ai miei amici Kate e Allen: «Mi piacerebbe, mentre morirò, vedere ancora un cielo così».

«Ti porteremo fuori con la sedia a rotelle» risposero.

Da quando, a febbraio, ho raccontato delle mie metastasi, sono stato confortato dalle centinaia di lettere che ho ricevuto, dalle espressioni di affetto e di stima, e dalla percezione di avere forse vissuto (nonostante tutto) una vita buona e utile. Mi sento felice e grato per tutto questo: ma nulla mi tocca come quel cielo notturno pieno di stelle.

Fin da bambino ho avuto la tendenza ad affrontare la perdita – la perdita di persone care – rivolgendomi al non umano. Quando avevo sei anni, all’inizio della seconda guerra mondiale, fui mandato in collegio, e feci amicizia con i numeri; a dieci anni, tornato a Londra, divennero miei compagni gli elementi chimici e la tavola periodica. Nel corso di tutta la vita, i momenti di stress mi hanno sempre spinto a rivolgermi, o a far ritorno, alle scienze fisiche, un mondo che non conosce la vita, ma nemmeno la morte.

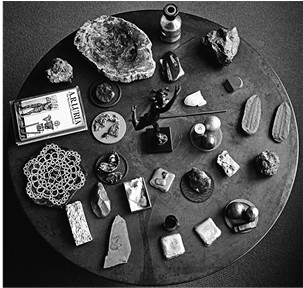

E adesso, in questo frangente, in un momento in cui la morte non è più un concetto astratto ma una presenza – fin troppo vicina, impossibile da ignorare –, mi sto nuovamente circondando, come facevo da bambino, di metalli e minerali, piccoli simboli di eternità. In fondo al mio scrittoio, in una bella scatola, ho l’elemento 81, che mi è stato inviato dall’Inghilterra da amici che condividono la mia passione per gli elementi: c’è scritto «Buon compleanno del Tallio», un souvenir per i miei ottantun anni, compiuti lo scorso luglio; c’è poi un territorio dedicato al piombo, l’elemento 82, per il mio ottantaduesimo compleanno, che ho festeggiato da poco, questo mese. E c’è anche un cofanetto di piombo contenente l’elemento 90, il torio – torio cristallino –, bello come il diamante e, naturalmente, radioattivo (ecco il perché del cofanetto di piombo).

Al principio dell’anno, nelle settimane successive alla mia diagnosi, nonostante metà del mio fegato fosse occupata dalle metastasi, mi sentivo abbastanza bene. A febbraio, quando il cancro al fegato fu trattato con l’iniezione di microsfere nelle arterie epatiche – una procedura chiamata embolizzazione –, stetti malissimo per un paio di settimane, ma poi mi sentii superbene, pieno di energie fisiche e mentali (l’embolizzazione aveva temporaneamente spazzato via quasi tutte le metastasi). Mi era stata regalata non una remissione ma una tregua, un periodo in cui approfondire le mie amicizie, visitare i pazienti, scrivere e tornare in patria – in Inghilterra. In quel periodo, la gente faticava a credere che avessi una malattia terminale, e io stesso riuscivo facilmente a dimenticarmene.

Quando maggio cedette il passo a giugno, questa sensazione di benessere ed energia cominciò a declinare, ma fui comunque in grado di celebrare il mio ottantaduesimo compleanno in grande stile. (Auden diceva che si dovrebbe sempre festeggiare il proprio compleanno, non importa come ci si senta). Adesso però ho un po’ di nausea e ho perso l’appetito; di giorno ho i brividi e la notte sudo; soprattutto, se esagero e strafaccio, mi prende una stanchezza pervasiva, un improvviso sfinimento. Continuo a nuotare tutti i giorni, ma adesso più lentamente, perché comincio ad avere il fiato corto. Prima potevo anche non ammetterlo, ma ora so di essere malato. Una tomografia computerizzata eseguita il 7 luglio ha confermato che ormai le metastasi non sono ricresciute soltanto nel fegato, ma si sono diffuse anche altrove.

La scorsa settimana ho iniziato un nuovo tipo di trattamento, l’immunoterapia. Non è scevro di rischi, ma spero mi dia qualche altro mese buono. Prima di cominciare, però, ho voluto concedermi un po’ di svago e sono andato in North Carolina a visitare lo splendido centro di ricerca sui lemuri della Duke University. I lemuri sono vicini al ceppo ancestrale da cui derivarono tutti i primati, e mi piace pensare che, cinquanta milioni di anni fa, uno dei miei antenati fosse una piccola creatura arboricola non troppo dissimile dai lemuri odierni. Di loro mi affascina la vitalità che esprimono nei salti e la natura curiosa.

Accanto al dominio del piombo, sul mio tavolo, c’è il territorio del bismuto: un campione rinvenuto allo stato naturale in Australia; piccoli lingotti a forma di limousine provenienti da una miniera in Bolivia; bismuto lasciato lentamente raffreddare dallo stato fuso, così da formare bellissimi cristalli iridescenti, terrazzati come un villaggio hopi; e infine – allusione a Euclide e alla bellezza della geometria – un cilindro e una sfera dello stesso metallo.

Il bismuto è l’elemento 83. Non credo che vedrò il mio ottantatreesimo compleanno, ma penso che, in un modo o nell’altro, tenere vicino a me l’«83» ispiri speranza e infonda coraggio. Senza contare che ho un debole per questo modesto metallo grigio spesso ignorato e scarsamente considerato perfino dagli amanti dei metalli. La mia sensibilità di medico verso i maltrattati e gli emarginati si estende anche al mondo inorganico, e trova un parallelo nella mia simpatia per il bismuto.

Quasi sicuramente non vedrò il mio compleanno del polonio (l’ottantaquattresimo), né mi va di tenerne un campione qua in giro, considerata la sua radioattività intensa e devastante. D’altro canto, all’estremo opposto della mia scrivania – la mia personale tavola periodica – ho un pezzo di berillio (l’elemento 4) splendidamente tagliato: sta lì a ricordarmi di quand’ero bambino, e di quanto sia lontano l’inizio della mia vita, ora prossima alla fine.