»Sie hättn mi’ net ’troffen«, sagte Kneißl darauf, »mei Stutzn waar besser ’gangen.«

Dass Kneißl keineswegs sofort zurückschoss, wenn er in Bedrängnis war, belegen zwei Dinge. Erstens sagte er vor Gericht überzeugend aus, dass er schon damals beim Fleckl-Bauer aufgegeben hätte, wenn er geahnt hätte, dass sein Leben danach nur aus Flucht bestehen würde. Er habe seinerzeit nicht auf eine Person gezielt, sondern nur nach unten geschossen, um die Angreifer zu vertreiben. Zweitens fanden sich auf dem Speicher, in dem Kneißl geschnappt wurde, unter anderem sein Gewehr und Revolver. Sie waren geladen, aber er hatte nicht abgedrückt.

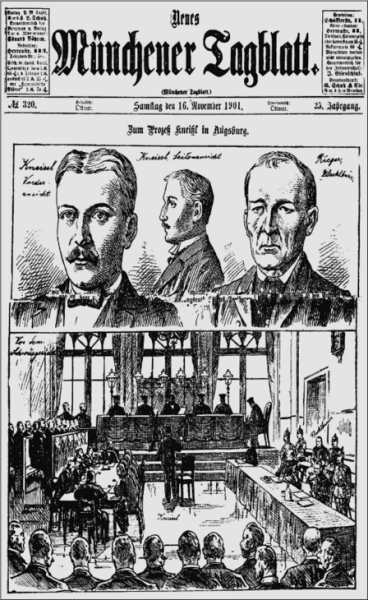

Auch sonst bewahrte Kneißl einen klaren Blick. Bei der Gerichtsverhandlung Mitte November 1901 merkte der an Händen und Füßen Gefesselte ganz richtig an, dass das alles eher einem Theater gleiche. Die Zuhälter und Prostituierten im Saal seien die Zuschauer, die Juristen und er die Schauspieler. Allerdings erschien Kneißl zum Prozess immer fein gekleidet; seine Mutter hatte ihm einen dunklen Anzug samt weißem Einstecktuch, hellblauer Krawatte und polierten Schuhen gekauft.

Danach wurde Kneißl krank. Er freundete sich gut, mitunter auch zu gut, mit den Krankenschwestern an. Jedenfalls wurde er durch deren Pflege für das Fallbeil gerettet.

Ein Unschuldslamm war der Räuber so oder so nicht, und der Staatsanwalt sprach daher sehr deutlich: »Kneißl muss aus der menschlichen Gesellschaft ausgemerzt werden. Fünfzehn Jahre Zuchthaus wären für ihn keine entsprechende Strafe. Ich habe aus voller Überzeugung Anklage wegen Mordes erhoben. Und ich kann sagen, die Hauptverhandlung hat mich in dieser traurigen Überzeugung nur noch bestärkt … Ich würde es für ein Unglück halten, wenn ein Mensch wie Kneißl nach 15 Jahren wieder herauskäme; denn dass der Angeklagte alsdann Arbeit bekäme, ist nicht anzunehmen. Dem Kneißl würde nichts anderes übrig bleiben, als sein räuberisches Handwerk von neuem aufzunehmen … Tragen Sie, meine Herren Geschworenen, durch Ihren Wahrspruch dazu bei, dass ein solcher Mordbube für immer unschädlich gemacht wird.«

Der Verteidiger hatte wenig dagegenzusetzen. Nach anderthalbstündiger Beratung kam der Entscheid: Mord an Brandmeier, vorsätzliche Körperverletzung mit Todesfolge bei Scheidler. Nun mussten die Berufsrichter das Strafmaß festlegen. Nach einstündiger Beratung wurde das Urteil verkündet: Kneißl wurde zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt – und der Todesstrafe. Der Verurteilte wurde kreideweiß, und seine Mutter brüllte aus dem Zuhörerraum: »Justizmord!« Sie war es auch, die nach der Hinrichtung am 21. Februar 1902 um sieben Uhr morgens in Augsburg Kneißls Leiche für 60 Goldmark kaufte.

Vor seiner Hinrichtung hatte Kneißl noch sechs Glas Bier geleert. Er blieb bis zur letzten Minute dabei: »I geh’ mit dem Bewusstsein in den Tod, dass i die zwei Gendarmen in Irchenbrunn net absichtlich erschossen hab’.« Ob er sich da etwas vormachte, weiß niemand. Es gibt aber keinen Grund, ihm nicht zu glauben.

Gutes bleibt

Die Geschichte vom Räuber Kneißl drang bis ins Rheinland. Bereits einen Tag nach seiner Verhaftung wurde im Kölner Arbeiterblatt, der Rheinischen Zeitung, darüber berichtet. Zuerst war dort eine echte Räuberpistole abgedruckt: Kneißl sei bei einem Saufgelage mit zwei Frauen verhaftet worden, »auf die Anzeige einer Dirne« hin. Auch seine Zechkumpanen und die Bauern, die ihn untergebracht hätten, seien festgesetzt worden.

Es dauerte nur zwei Tage, bis die Kölner – feierlustig und obrigkeitsscheu wie die Bayern – die richtige Version der Verhaftung ausgruben:

»Man sieht, dass hier wenigstens die viel gebrauchte Behauptung, das Landvolk sei die beste Ordnungsstütze des Staates, keine Gültigkeit hat … Die Behörden sollten sich aber die Frage vorlegen, wie man die einschlägige Bevölkerung … auf ein höheres sittliches Niveau heben könnte. Es könnte das vielleicht durch wirtschaftliche Verbesserungen und durch eine frei denkende, tief herzliche Erziehung geschehen … Sagt man doch, dass zum Beispiel, als der Kneißl, nachdem er wegen Wilderns und Ähnlichem bestraft war, wiederholt Arbeitsstellung als Handwerker fand, seine Meister mit ihm zufrieden waren, ihn aber entließen, weil ihnen die stetige polizeiliche Kontrolle unbequem war.«

Der letzte Teil dieses Berichts – die mangelnde Wiedereingliederung von Straffälligen in Handwerksbetrieben trotz guten Willens der Meister – ist vor Gericht übrigens immer wieder zu hören. Heutzutage sind es meist Kunden, die den Exgefangenen outen, nicht die Polizei.

Kneißls Schädel stand noch bis 1944 in der Münchner Universität. Dann zerstörten Fliegerbomben die anatomische Sammlung. Doch das Kneißl-Lied lebte lange weiter. Noch 1966 wurden eigens Tafeln geschnitzt, die ein Buch und das Epos über den unfreiwilligen Volkshelden bebilderten.

Und sogar ein Kutscher zog Nutzen aus dem Ansehen des Räubers. Als der unbekannte Dienstleister eines Tages starb, meldeten die Zeitungen seinen Tod mit dem Hinweis, dass er neben dem Schriftsteller Ludwig Thoma auch den Kneißl einmal befördert habe.