2. Un gato grande, negro y gordo

—Me da mucha pena dejarte solo —dijo el niño acariciando el lomo del gato grande, negro y gordo.

Luego continuó con la tarea de meter cosas en la mochila. Tomaba un casete del grupo Pur, uno de sus favoritos, lo guardaba, dudaba, lo sacaba, y no sabía si volver a meterlo en la mochila o dejarlo sobre la mesilla. Era difícil decidir qué llevarse para las vacaciones y qué dejar en casa.

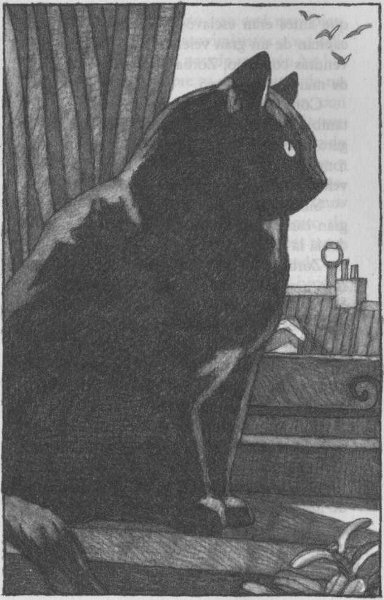

El gato grande, negro y gordo lo miraba atento, sentado en el alféizar de la ventana, su lugar favorito.

—¿Guardé las gafas de nadar? Zorbas, ¿has visto mis gafas de nadar? No. No las conoces porque no te gusta el agua. No sabes lo que te pierdes. Nadar es uno de los deportes más divertidos. ¿Unas galletitas? —ofreció el niño tomando la caja de galletas para gatos.

Le sirvió una porción más que generosa, y el gato grande, negro y gordo empezó a masticar lentamente para prolongar el placer. ¡Qué galletas tan deliciosas, crujientes y con sabor a pescado!

«Es un gran chico», pensó el gato con la boca llena. «¿Cómo que un gran chico? ¡Es el mejor!», se corrigió al tragar.

Zorbas, el gato grande, negro y gordo, tenía muy buenas razones para pensar así de aquel niño que no sólo gastaba el dinero de su mesada en esas deliciosas galletas, sino que le mantenía siempre limpia la caja con gravilla donde aliviaba el cuerpo y lo instruía hablándole de cosas importantes.

Solían pasar muchas horas juntos en el balcón, mirando el incesante ajetreo del puerto de Hamburgo, y allí, por ejemplo, el niño le decía:

—¿Ves ese barco, Zorbas? ¿Sabes de dónde viene? Pues de Liberia, que es un país africano muy interesante porque lo fundaron personas que antes eran esclavos. Cuando crezca, seré capitán de un gran velero e iré a Liberia. Y tú vendrás conmigo, Zorbas. Serás un buen gato de mar. Estoy seguro.

Como todos los chicos de puerto, aquél también soñaba con viajes a países lejanos. El gato grande, negro y gordo lo escuchaba ronroneando, y también se veía a bordo de un velero surcando los mares.

Sí. El gato grande, negro y gordo sentía un gran cariño por el niño, y no olvidaba que le debía la vida.

Zorbas contrajo aquella deuda precisamente el día en que abandonó el canasto que le servía de morada junto a sus siete hermanos.

La leche de su madre era tibia y dulce, pero él quería probar una de esas cabezas de pescado que las gentes del mercado daban a los gatos grandes. Y no pensaba comérsela entera, no, su idea era arrastrarla hasta el canasto y allí maullar a sus hermanos:

—¡Basta ya de chupar a nuestra pobre madre! ¿Es que no ven cómo se ha puesto de flaca? Coman pescado, que es el alimento de los gatos de puerto.

Pocos días antes de abandonar el canasto su madre le había maullado muy seriamente:

—Eres ágil y despierto, eso está muy bien, pero debes cuidar tus movimientos y no salir del canasto. Mañana o pasado vendrán los humanos y decidirán sobre tu destino y el de tus hermanos. Con seguridad les llamarán con nombres simpáticos y tendrán la comida asegurada. Es una gran suerte que hayan nacido en un puerto, pues en los puertos quieren y protegen a los gatos. Lo único que los humanos esperan de nosotros es que mantengamos alejadas a las ratas. Sí, hijo. Ser un gato de puerto es una gran suerte, pero tú debes tener cuidado porque en ti hay algo que puede hacerte desdichado. Hijo, si miras a tus hermanos verás que todos son grises y tienen la piel rayada como los tigres. Tú, en cambio, has nacido enteramente negro, salvo ese pequeño mechón blanco que luces bajo la barbilla. Hay humanos que creen que los gatos negros traen mala suerte, por eso, hijo, no salgas del canasto.

Pero Zorbas, que por entonces era como una pequeña bola de carbón, abandonó el canasto. Quería probar una de esas cabezas de pescado. Y también quería ver un poco de mundo.

No llegó muy lejos. Trotando hacia un puesto de pescado con el rabo muy erguido y vibrante, pasó frente a un gran pájaro que dormitaba con la cabeza ladeada. Era un pájaro muy feo y con un buche enorme bajo el pico. De pronto, el pequeño gato negro sintió que el suelo se alejaba de sus patas, y sin comprender lo que ocurría se encontró dando volteretas en el aire. Recordando una de las primeras enseñanzas de su madre, buscó un lugar donde caer sobre las cuatro patas, pero abajo lo esperaba el pájaro con el pico abierto. Cayó en el buche, que estaba muy oscuro y olía horrible.

—¡Déjame salir! ¡Déjame salir! —maulló desesperado.

—Vaya. Puedes hablar —graznó el pájaro sin abrir el pico—. ¿Qué bicho eres?

—¡O me dejas salir o te rasguño! —maulló amenazante.

—Sospecho que eres una rana. ¿Eres una rana? —preguntó el pájaro siempre con el pico cerrado.

—¡Me ahogo, pájaro idiota! —gritó el pequeño gato.

—Sí. Eres una rana. Una rana negra. Qué curioso.

—¡Soy un gato y estoy furioso! ¡Déjame salir o lo lamentarás! —maulló el pequeño Zorbas buscando dónde clavar sus garras en el oscuro buche.

—¿Crees que no sé distinguir un gato de una rana? Los gatos son peludos, veloces y huelen a pantufla. Tú eres una rana. Una vez me comí varias ranas y no estaban mal, pero eran verdes. Oye, ¿no serás una rana venenosa? —graznó preocupado el pájaro.

—¡Sí! ¡Soy una rana venenosa y además traigo mala suerte!

—¡Qué dilema! Una vez me tragué un erizo venenoso y no me pasó nada. ¡Qué dilema! ¿Te trago o te escupo? —meditó el pájaro, pero no graznó nada más porque se agitó, batió las alas y finalmente abrió el pico.

El pequeño Zorbas, enteramente mojado de babas, asomó la cabeza y saltó a tierra. Entonces vio al niño, que tenía al pájaro agarrado por el cogote y lo sacudía.

—¡Debes de estar ciego, pelícano imbécil! Ven, gatito. Casi terminas en la panza de este pajarraco —dijo el niño, y lo tomó en brazos.

Así había comenzado aquella amistad que ya duraba cinco años.

El beso del niño en su cabeza lo alejó de los recuerdos. Lo vio acomodarse la mochila, caminar hasta la puerta y desde allí despedirse una vez más.

—Nos vemos dentro de cuatro semanas. Pensaré en ti todos los días, Zorbas. Te lo prometo.

—¡Adiós, Zorbas! ¡Adiós, gordinflón! —se despidieron los dos hermanos menores del niño.

El gato grande, negro y gordo oyó cómo cerraban la puerta con doble llave y corrió hasta una ventana que daba a la calle para ver a su familia adoptiva antes de que se alejara.

El gato grande, negro y gordo respiró complacido. Durante cuatro semanas sería amo y señor del piso. Un amigo de la familia iría cada día para abrirle una lata de comida y limpiar su caja de gravilla. Cuatro semanas para holgazanear en los sillones, en las camas, o para salir al balcón, trepar al tejado, saltar de ahí a las ramas del viejo castaño y bajar por el tronco hasta el patio interior, donde acostumbraba a reunirse con los otros gatos del barrio. No se aburriría. De ninguna manera.

Así pensaba Zorbas, el gato grande, negro y gordo, porque no sabía lo que se le vendría encima en las próximas horas.