CAPITOLO DUE

La disgrazia che aveva colpito il nonno era stata un fulmine a ciel sereno, come spesso capita con le disgrazie. Il telegramma inviato alla madre di Vita era molto breve: TUA MADRE È MORTA IERI NOTTE.

Il giorno in cui era arrivato, Vita si era seduta sullo zerbino, incapace di muoversi. Sua madre, bianca in volto, l’aveva portata a letto, dove avevano bevuto insieme un cordiale di ribes nero raccontandosi le storie della nonna, che aveva viaggiato per il mondo con il nonno e aveva una risata gutturale da marinaio. Le storie avevano aiutato un po’ tutte e due, come spesso succede.

Ma non era ancora finita. Seguirono altre lettere. Le prime furono cupe e brevi. Hudson Castle, scrisse il nonno, sembrava pieno di fantasmi.

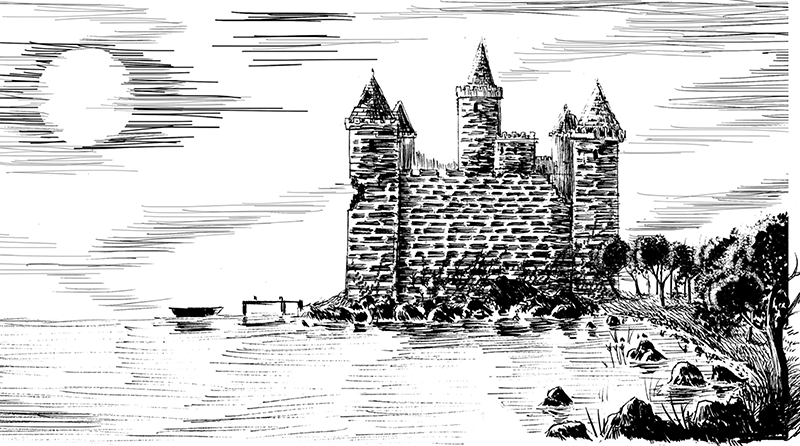

Era molto piccolo, per essere un castello. Il bis-bis-bisnonno di Vita lo aveva sradicato da una collina in Francia e trasportato, pietra dopo pietra, oltre l’oceano, fino in America. Hudson Castle era stato pensato, ai suoi tempi, per essere sontuoso e vagamente folle. Ormai era fatiscente, decrepito, bellissimo, e lo abitava il nonno tutto solo.

Ma poi si aprì uno spiraglio di speranza. Un uomo, scrisse il nonno, si era offerto di prendere in affitto Hudson Castle per trasformarlo in una scuola. Il nonno sarebbe rimasto come direttore; questo gli avrebbe dato un nuovo scopo, qualcosa da fare. Non aveva ancora firmato nulla, ma il suo interlocutore era ansioso di cominciare la ristrutturazione.

Si chiamava Sorrotore ed era un miliardario di New York.

Il nonno aveva inserito nella busta un ritaglio di giornale con la fotografia di un uomo in piedi davanti a un imponente edificio newyorkese, che sorrideva alla macchina fotografica sfoggiando una dentatura da Hollywood. “Victor Sorrotore fuori dalla sua residenza nel Dakota Building” diceva la didascalia.

«Victor Sorrotore» sussurrò Vita, e cercò di memorizzarne il volto, perché non si può mai sapere.

Non era ancora trascorsa una settimana, quando Sorrotore colpì. Il nonno tornò a casa da una passeggiata pomeridiana e trovò l’ingresso sbarrato. Uno sconosciuto con due cani da guardia uscì dall’alloggio del custode e gli puntò contro un fucile. «Hudson Castle appartiene al signor Sorrotore» intimò il guardiano. «E adesso smamma!»

Nessuno aveva mai detto «smamma» al nonno nel corso della sua vita adulta. Cercò di spingere via il guardiano e uno dei cani gli azzannò la caviglia. Non si limitò a un morso leggero: affondò i denti, facendolo sanguinare. Il nonno si ritrovò con il fucile puntato al petto. Stupefatto, prese un treno per New York, affittò il minuscolo appartamento sulla Settima Strada, e andò in cerca dell’avvocato di Sorrotore.

L’avvocato espresse la sua sorpresa come solo gli avvocati sanno fare, sollevando così tanto le sopracciglia che quasi gli arrivarono alla nuca. Il nonno sapeva benissimo, disse l’avvocato, di aver venduto il castello a Sorrotore. Per una somma molto piccola – solo duecento dollari – ma era dato per assodato che Hudson Castle fosse ormai diventato un peso per lui e che sarebbe stato felice di sbarazzarsene. Il nonno controllò il conto in banca: era tutto vero.

Cercò di trovare un avvocato per chiedere a Sorrotore di mostrare l’atto di proprietà, ma nessuno era disposto a prendere il caso per la somma che poteva offrire. “La giustizia” scrisse il nonno nella sua ultima lettera, “sembra riservata a chi può permettersela.” Avrebbe provato a dimenticare la casa in cui era nato. Avrebbe provato, scrisse, a dimenticare la sua vita con Lizzy: era più sicuro così.

Leggendo quell’ultima lettera, il cuore di Vita parve fermarsi. Hudson Castle era la casa del nonno. Era il posto dove avrebbe potuto vivere con tutti i ricordi di nonna Lizzy. «No» sussurrò Vita.

L’espressione sul volto di sua madre le aveva dato speranza. Aveva un corpo morbido, una voce dolce e una volontà di ferro. Avevano entrambe occhi castani e lo stesso, testardo profilo del mento.

Il giorno dopo sua madre tornò dalla città con due biglietti in mano. «Lo riportiamo qui, che gli piaccia o no. La nave salpa da Liverpool» aveva detto, «partiamo stanotte.»

Vita si accorse che l’anello di fidanzamento e la fede erano spariti dalla mano sinistra di sua madre. Non domandò altro, ma si ritirò in camera a preparare i bagagli, pestando il pavimento con gli stivali come un soldato che va alla guerra.

Era stato il nonno a insegnare a Vita le tecniche di tiro.

Il suo nome era Jack Welles. O più precisamente – poiché proveniva da quel genere di famiglia che crede nei nomi lunghi, nelle macchine lunghe e nelle cene lunghe – si chiamava William Jonathan Theodore Maximilian Welles. Il patrimonio di famiglia era andato in fumo, ma l’abitudine ai nomi stravaganti era rimasta. Suo padre era americano, ma Jack Welles era inglese da parte di madre e aveva studiato in Inghilterra. Gioielliere di professione, era abbastanza alto perché le soglie delle porte rappresentassero un pericolo e abbastanza magro da infilare le gambe in una cassetta delle lettere.

Quando Vita aveva cinque anni, accaddero due cose: suo padre fu ucciso nella Grande Guerra e lei contrasse la poliomielite. Sua madre lottò contro la malattia con accanimento, rinunciando al sonno. Per diversi mesi, lunghi e tetri, Vita giacque in un letto d’ospedale, dal quale veniva sollevata solo per i bagni in acqua ossidata e farina di mandorle. Le davano da bere cloruro aurico e vino di pepsina. Cominciò a sembrare molto più vecchia della sua età.

Ed ecco che un giorno arrivarono i nonni dall’America. Il nonno si sedette accanto al suo letto, le affidò una pallina da ping-pong e le disse di chiamarlo quando riusciva a centrare il primario. Poi fece un tiro, con la sua mano ferma da gioielliere, e colpì un bersaglio minuscolo sulla parete più lontana.

Lei mancò il bersaglio, lo mancò ancora, e alla fine non lo mancò più.

Il nonno la allenò come si farebbe con un atleta. Era lui stesso un tiratore scelto e Vita trascorreva ore a esercitarsi. Tirava sassi, biglie, freccette, aeroplanini di carta. Quando tornò a casa dall’ospedale, all’età di sette anni, riusciva a tirare un coltello da bistecca, con eleganti volteggi, dritto in un panetto di burro dall’altra parte della stanza.

Vita crebbe e le sue ossa si rafforzarono, e alla fine il tutore per la gamba fu rimosso. Il polpaccio sinistro era più esile del destro, il piede sinistro era ricurvo e aveva calzature fatte su misura da un calzolaio in cambio di nulla, nella pelle più morbida che avesse trovato. Sua madre le rivestì di seta rossa, cucendola con impunture, e sopra ci ricamò degli uccelli. Vita riusciva a correre, ma ogni volta sentiva i muscoli tesi e infiammati, e anche se si lamentava spesso e volentieri per i tagli, tanto che voleva medicarli al primo accenno di sangue, di quel dolore non disse mai nulla.

Continuò a crescere: piccola, tranquilla e attenta. Aveva sei diversi sorrisi, e cinque di questi erano autentici. Meritavano tutti di essere visti. Aveva capelli bruno-rossicci, come il mantello di una volpe appena uscita dall’acqua.

Una volta sola sua madre, Julia, espresse i propri dubbi sulla pratica regolare delle tecniche di tiro.

«Non avrà una vita facile» rispose il nonno. «Ha un aspetto fragile. Meglio che sappia lanciare un paio di sassi come si deve.»

A otto anni Vita sapeva colpire una mela sul ramo più alto di un albero a quindici metri di distanza. Riusciva anche a far saltare un sasso sull’acqua, arrivando fino a ventitré rimbalzi. «A casa tuo nonno era il miglior tiratore della città» diceva nonna Lizzy. Era una donna alta, con un naso severo e occhi molto gentili. «Ma tu sei più brava, secondo me.»

Il nonno guardava Vita mentre si esercitava con i lanci in mare, alzando il braccio sopra la testa. «Adesso devi imparare la velocità: cerca di capire il modo in cui l’aria fa roteare gli oggetti. Cerca! Impara! Impara più che puoi, perché imparare è il contrario di morire! Fantastico!» Vita non conosceva nessun altro che sprizzasse scintille a quel modo, quando parlava: sembrava colpire il mondo come selce sull’acciaio.

Alla fine i nonni tornarono in America, a Hudson Castle. E non molto tempo dopo tutto cambiò, portando Vita in quella minuscola stanza nel sottotetto, a guardare il sole che tramontava sopra la città di New York.