Y LA EVOLUCIÓN DIJO: «CRECED Y MULTIPLICAOS»

A lo largo de los dos capítulos anteriores he venido usando con frecuencia el término evolución para referirme por ejemplo a cómo el ARN primitivo fue aumentando sus capacidades, cómo se fueron sumando las proteínas, cómo las células adoptaron membranas y desarrollaron el ADN, o cómo aparecieron seres pluricelulares. Creo que ustedes han aceptado con naturalidad el hecho de que los seres vivos han ido alcanzado sucesivos niveles de complejidad gracias a poder modificarse lentamente y añadir propiedades nuevas y avanzadas que se insertan en sus códigos genéticos, permitiendo que esas mejoras pasen a sus descendientes. También hemos visto, sin que nadie proteste demasiado, que son las mutaciones azarosas del ADN por causas internas y externas las que favorecen la evolución. Si una mutación ayuda al organismo el cambio se extenderá, pero si lo perjudica el ser mutado terminará desapareciendo. La naturaleza favorece los genes positivos mediante la selección natural, que provoca la muerte de los organismos defectuosos o que quedan en desventaja. La mayoría de las personas, cuando se habla de evolución química, de microbios e incluso de plantas, no tienen mayor problema en aceptar que la vida evoluciona desde formas simples a otras más adaptadas, y que de unas especies se van derivando otras con el tiempo. Pero ¡ay cuándo llegamos a los animales! Al hablar de seres grandes, parecidos a nosotros, la cosa cambia, y lo que se asume como correcto para organismos básicos empieza a suscitar reticencias y rechazos. Pero es de la evolución animal de lo que vamos a hablar a partir de ahora, y espero convencerles de que sus mecanismos son exactamente iguales. El código genético es el mismo para grandes y pequeños y de hecho no entiende si está construyendo una bacteria o un hipopótamo. Funciona con reglas idénticas para todas las formas de vida, que como hemos visto en el fondo sólo es una. Unas páginas más atrás llegamos hasta los primeros seres pluricelulares, como las esponjas o las medusas. De ellos descendemos nosotros y todos los animales. Cómo ocurrió es la historia que voy a contarles a continuación.

Un barco, un viaje, una revolución

Cuando publicó en 1859 la primera edición de El origen de las especies, el libro donde presentaba su teoría de la evolución por selección natural, Charles Darwin no tenía ni idea de la existencia de los genes, el ADN o los cromosomas. Ni siquiera nos consta que conociera la obra de Mendel, pese a que ambos vivieron en la misma época y en el mismo continente. Es uno de esos asuntos en que a cualquiera le gustaría poder viajar atrás en el tiempo, acordar una cita con ambos genios para tomar un café y lograr que se conocieran, porque si ambos llegaron por su cuenta a tan magníficas conclusiones no podemos imaginarnos lo que hubieran conseguido de ser conscientes de que sus trabajos eran absolutamente complementarios. Es posible además que congeniasen bastante bien porque tenían caracteres parecidos. Ambos eran metódicos, amables y abiertos de mente. De todas formas, para no insistir en una ficción imposible, Darwin sí llegó a suponer la existencia de elementos biológicos materiales dentro de los seres vivos que trasladaban la herencia entre antecesores y descendientes, y que tales elementos habían de ser por fuerza dúctiles, es decir, poseer capacidad de cambio, para que la selección natural actuara. Incluso llegó a bautizar como gémulas a estos elementos hereditarios y señaló que su ubicación más probable era en el núcleo de las células reproductoras. Se quedó corto, porque ahora sabemos que el código genético está en casi todas las células, pero en cierta forma acertó. Podemos imaginarnos la emoción de Darwin de haber conocido el funcionamiento del ADN, que tanto apoya su teoría. Y quién sabe si tal conocimiento no hubiera impulsado en su mente privilegiada nuevas ideas que no surgieron hasta décadas después, cuando la ciencia fue consciente del estrechísimo lazo entre genes y evolución.

El hecho de que Charles Darwin llevara a cabo su enorme obra sin conocer los mecanismos concretos de la herencia no hace más que añadir mérito a su trabajo. Nacido en 1809 en Shrewsbury, una ciudad inglesa de 20.000 habitantes, Darwin iba para médico, como su padre y su abuelo, pero desde niño se sintió muy atraído por las ciencias naturales. A los nueve años ya había reunido una importante colección formada por pequeños animales, conchas, huevos, minerales y vegetales. Así que en contra de la opinión de su padre (durante una terrible reprimenda llegó a decirle al joven Charles: «Te convertirás en una vergüenza para ti mismo y para tu familia») decidió olvidarse de la medicina y convertirse en naturalista, que era como se llamaba entonces a los biólogos. Aprendió Historial Natural con el profesor de la Universidad de Edimburgo Robert Jamenson. Estrictamente, Darwin no se diplomó. Estudiaba en la Sociedad Pliniana, una especie de ateneo que Jamenson había fundado para los estudiantes que no asistían a las clases oficiales. Allí fue donde asimiló la doctrina académica en su época, plagada de elementos religiosos. A los estudiantes se les enseñaba que todas las especies vivas aparecieron a la vez en el mundo, en el momento preciso de la creación divina. A principios del siglo XIX, pues, el objeto de la biología no era saber cómo surgió y se diversificó la vida, algo que ya venía perfectamente explicado en la Biblia, sino que su trabajo debía consistir en descubrir cómo funcionaban los organismos y las relaciones que se establecían entre ellos. Pero Darwin, dotado de esa curiosidad propia de las inteligencias elevadas, llegó a conocer algunas ideas de ciertos científicos disidentes que se atrevían a apuntar que los seres habían ido variando notablemente a lo largo de la historia, y por tanto tal vez surgieran algunos tipos nuevos después de la creación bíblica.[25]

Al dar por acabada su época de estudiante Darwin fue convencido por su familia de que, ya que ser naturalista no aseguraba de ninguna manera unos ingresos económicos fijos, al menos se hiciera pastor de la Iglesia Anglicana. Era una buena opción y Charles se matriculó en los cursos de Teología de la Universidad de Cambridge. Su destino parecía trazado, pero en 1831 se le presentó una oportunidad excepcional que cambió su futuro. Le ofrecieron una plaza en una expedición científica organizada por la Corona británica, que fletó un barco, el Beagle, para dar la vuelta al mundo en busca de curiosidades naturales, organismos desconocidos, posibles riquezas minerales que explotar, y estudiar la geografía de tierras lejanas y la meteorología de los mares. El puesto no era una ganga. No sólo carecía de sueldo, sino que Darwin debía pagar de su bolsillo (del de su familia en realidad) la considerable cantidad de 650 libras de la época para costear sus gastos a bordo. Pero Darwin estaba tan ilusionado que volvió a darle un tremendo disgusto a su padre. Decidió que se iría cinco años a navegar por los trópicos como un marinero de novela. Al final varios amigos convencieron al irritado padre y Charles embarcó en el Beagle con sólo 22 años de edad, investido con el título de naturalista de la expedición. El Beagle terminó efectivamente dando la vuelta al mundo y gracias a ese viaje la ciencia biológica nunca volvería a ser la que fue.

La tripulación del Beagle recogió valiosas informaciones y Darwin fue de los que mejor aprovechó el tiempo. Sus compañeros se enfadaban con él a menudo porque solía perderse en las islas o en las costas, penetrando en las selvas o en los páramos desérticos, en busca de especies que registraba después minuciosamente en sus diarios. Recolectó toneladas de muestras de rocas y miles de ejemplares vegetales y animales que proporcionaron años de trabajo a los clasificadores del Museo Británico. La capacidad de observación de Darwin resultó excepcional y logró percibir relaciones entre organismos que no parecían evidentes para las demás personas. Especialmente productivas fueron las seis semanas que pasó en las Islas Galápagos, un pequeño archipiélago perdido en el Pacífico, a más de mil kilómetros de las costas de Ecuador. Allí Darwin encontró especies animales, por ejemplo pinzones, tortugas o iguanas, que no existían en ningún otro lugar del mundo. Como las Galápagos surgieron por la actividad de volcanes submarinos y nunca habían estado unidas a tierra firme, nuestro joven naturalista concluyó que los animales habían llegado desde el continente arrastrados por las corrientes o por las tormentas cuando eran aún especies habituales y que después, al quedar aislados del mundo, mutaron en las islas para dar lugar a esos ejemplares únicos. Darwin se remitía aquí a esos biólogos molestos que defendían, aunque sin precisar demasiado, que los animales podían ir acumulando variaciones hasta dar lugar a tipos nuevos. Por tanto Dios no habría creado de golpe a todos los animales, sino a unos modelos básicos de los que después se fueron derivando todos los demás. Era una idea herética y ofensiva pero Darwin empezó a convencerse de ella, aunque sin difundir sus reflexiones. Hizo lo correcto: aprovechar su viaje para acumular datos y más datos, analizar miles de animales y plantas, plasmar dibujos y esquemas, impresiones y reflexiones, en la decenas de volúmenes que formaban sus cuadernos de trabajo.

Cuando regresó a Inglaterra en 1836 Darwin parecía tener formada una hipótesis bastante exacta de cómo los seres vivos evolucionan. Aunque Darwin jamás usó la palabra evolución. Habló siempre de «descendencia con modificaciones» o como mucho de «transmutación de las especies». Instalado en Londres, empezó a dar conferencias y se convirtió en un respetado miembro de la Royal Society. Se casó, tuvo hijos y ejerció una intensa actividad científica convencional. Pero la idea de la aparición de nuevas especies a partir de otras no dejaba de rondar por su cabeza. Como sabía que el tema era muy delicado decidió hacer experimentos para ir comprobando sus conclusiones. Se mudó a Down, un pueblecito a 25 kilómetros de Londres, y en sus tierras crió animales y cultivó plantas para observar las diferencias que se producían en cada generación. Leyó todo lo que pudo sobre ideas previas similares. Le dio vueltas y más vueltas al tema, se intentó rebatir a sí mismo y, en definitiva, llevó a cabo un exhaustivo programa de investigación que complementaba los datos que se había traído de su viaje. Por fin, en 1842 decidió escribir un esbozo de su teoría. Entregó las 35 páginas del manuscrito a varios amigos para conocer su opinión; unos lo admiraron, otros se sorprendieron y otros le dijeron que mejor olvidara un asunto tan peliagudo y se dedicara a estudiar la cría de palomas, que era una actividad muy valorada en su tiempo. Pero conforme más profundizaba en sus reflexiones más convencido estaba Darwin de que tenía razón. Las especies cambian. Descienden unas de otras. Surgen tipos nuevos por todos lados. Incluso los especímenes más separados tienen un ascendente común. Era así como funcionaba la naturaleza para ofrecernos la deslumbrante variedad de la vida de la Tierra.

Ya sabemos que la hipótesis de que los seres vivos evolucionan no era nueva. Lo realmente revolucionario de la interpretación de Darwin era su enfoque radical: nunca habían existido en la naturaleza prototipos de animales que dieran lugar a familias, ningún ser había sido creado en un único acto divino al mismo tiempo que los demás, sino que todas las especies descendían de otras más antiguas, de manera que todo lo viviente se remontaba a un único organismo original. Pero más novedoso aún resultaba que Darwin ofreciera un mecanismo para explicar tal hazaña, que llamó «selección natural» o «lucha por la supervivencia». Se trataba de una idea absolutamente nueva, y por fin la idea evolucionista se apoyaba en un modelo científico concreto y razonado. Según Darwin, los seres vivos compiten unos con otros por unos recursos escasos y sólo los organismos mejor dotados, o mejor adaptados a su medio ambiente, podrán subsistir a largo plazo. Pero Darwin no entendía la selección natural como una competencia entre especies, sino entre individuos de una misma especie. Esa propuesta ha demostrado ser cierta pero sigue sin estar clara para muchas personas. No es que la gacela desarrolle patas largas para escapar del león: lo hace para que el león se coma primero a otra gacela con las patas más cortas y por tanto menos ágil. En la lucha por la vida las gacelas con las patas más largas y finas escaparán con más frecuencia, vivirán más y dejarán más descendencia que sus congéneres con patas más cortas. Y la descendencia de las gacelas de patas algo más largas heredará de sus padres esa característica beneficiosa, que pasará, aún más depurada gracias al mismo proceso de selección, a las estirpes futuras. ¿Dónde acaba la dinámica natural de favorecer las patas más largas y finas? Pues cuando aparecen ejemplares de gacela con patas extraordinariamente ágiles pero muy quebradizas por su propia longitud y finura. A estas gacelas se les romperán las patas con facilidad, serán comidas por los leones con mayor frecuencia y tendrán por tanto menos tiempo para dejar descendientes. Mediante el mecanismo no dirigido de la selección natural los seres alcanzan el equilibrio funcional que les permite perdurar como especies. Las gacelas con la relación más efectiva entre solidez y longitud de sus patas serán las que subsistan. Mientras, claro, el ambiente no cambie. Si el entorno empieza a variar las gacelas deben variar también y evolucionar hacia una nueva especie mejor adaptada. Aquellas cuyos genes no logren mutaciones beneficiosas serán eliminadas, o quizás logren trasladarse a otros ambientes y terminen dando lugar a una especie completamente distinta, más alejada aún por tanto del tipo de gacelas que se quedaron evolucionando en el sitio original sin emigrar a otra zona.

La propuesta de Darwin de la selección natural como motor evolutivo es una de las más esclarecedoras de la historia de la ciencia. De pronto multitud de fenómenos biológicos quedaban explicados. En cierto sentido Darwin puede ser considerado el prototipo del gran investigador, el modelo a seguir, porque sus métodos fueron tan sumamente precisos y sus conclusiones tan respaldadas por hechos concretos que su teoría de la evolución mediante la selección natural se ha convertido en el paradigma del buen trabajo científico. Así, Darwin realizó primero precisas observaciones de la naturaleza, tanto durante su viaje en el Beagle como después. Empleó mucho tiempo en estudiar todos los escritos sobre el tema que estuvieron a su alcance. Experimentó en la medida de lo posible para intentar comprender lo que observaba. Más tarde relacionó todas las observaciones para encontrar los puntos en común, y a continuación elaboró una teoría global que explicó de la manera más profusa, clara y documentada posible. Todos esos pasos, en ese orden concreto, conforman el modelo ideal de trabajo en cualquier terreno de la ciencia. Como en el caso del Big Bang o de la Relatividad, la teoría de la evolución ha resistido todas las pruebas y verificaciones a que ha sido sometida, y como aquellas está hoy considerada un hecho real por la inmensa mayoría del mundo científico. Nunca se ha encontrado ni una sola prueba en contra de la evolución, sino al contrario, cada vez aparecen más descubrimientos que la sostienen. Si alguien les dice que la evolución es sólo una teoría, respondan que en ciencia las teorías no son hipótesis, sino realidades comprobadas hasta los límites de nuestra humana capacidad.

En la década de 1850 Darwin estaba dando a luz trabajosamente a su libro donde explicaba la evolución y la selección natural. Suponía un trabajo grandioso y él nunca estuvo satisfecho con su habilidad como escritor, así que redactaba una y otra vez cada párrafo para hacerlo lo más claro posible. Sabía que se iba a enfrentar a una enorme tormenta intelectual en su contra, por lo que no quería dejar cabos sueltos. Pero en 1855 una noticia le obligó a acelerar su labor. A través de un amigo tuvo conocimiento de que otro naturalista inglés, Alfred Wallace, había publicado un artículo en una revista en el que proponía la selección natural como mecanismo de la evolución. Esa era la idea central de Darwin, y Wallace, que fue un científico muy brillante, había llegado a idéntica conclusión por sus propios medios. El artículo sólo apuntaba la idea y no profundizaba mucho en ella. Pero los amigos de Darwin le insistieron en que debía publicar su libro cuanto antes. En principio Darwin se negó a esa especie de competencia científica, pero al final accedió, no sin escribirle primero una elegante carta a Wallace donde le explicaba que los dos habían alcanzado las mismas conclusiones. Darwin era una persona de fuertes principios morales y más que competir lo que quería era compartir con Wallace sus hallazgos. Por suerte Wallace era tan buena persona como Darwin, así que reconoció que sus ideas estaban mucho menos elaboradas y cedió el mérito a su supuesto contrincante. Tanto, que en sus conferencias Wallace se refería sin rencor a la evolución como «darwinismo». Ambos llegaron a colaborar, se escribieron muchas cartas afectuosas y se convirtieron en amigos durante el resto de sus vidas. Desde luego, eran otros tiempos. No había que pelearse por las subvenciones para investigar.

Charles Darwin, en Meyers Lexicon, 1905.

La primera edición de El origen de las especies vio por fin la luz en noviembre de 1859. Estalló como una bomba de inmediato. Los 1.250 ejemplares puestos a la venta se agotaron en cuestión de horas. ¡Eso actualmente solo ocurre con las novelas de Harry Potter! Con gran elegancia, el libro basaba su argumentación en mostrar relaciones entre hechos aparentemente no relacionados. La capacidad analítica de Darwin le permitió expresar en su obra una síntesis modélica entre claridad expositiva y rigor científico. El apabullante arsenal de fenómenos dispersos que quedaban explicados en sus páginas convenció a un buen número de hombres de ciencia honestos, capaces de ver lo escrito sin prejuicios. Darwin, de pronto, se hizo famoso y logró un número altísimo de entusiastas seguidores. Pero también despertó al monstruo dormido de los creacionistas fanáticos, que consideraron la teoría como una blasfemia contra la acción divina. Tanto el libro como su autor fueron satirizados, atacados, insultados y rechazados. Muchos periódicos publicaron caricaturas de Darwin con rasgos simiescos, y un obispo llegó a decir que era el único hombre del mundo que aceptaba llamar monos a sus padres. Desde su casa de Down, Darwin encajó todos estos ataques con una tranquilidad pasmosa. Nunca contestó con insultos ni exabruptos. Sólo publicaba, como respuesta, nuevos razonamientos para defender su teoría. Era un hombre tan respetuoso que siempre empezaba sus frases con expresiones como «en mi opinión» o «desde mi punto de vista», y escuchaba pacientemente incluso a quienes le contradecían con argumentos absurdos. Pero esa serena actitud suya no se reflejó en la comunidad científica en general. Se generaron dos campos enfrentados, evolucionistas contra creacionistas, tan apasionados que muchas sesudas reuniones de respetables profesores terminaban con peleas a golpes y la policía intentando poner orden. Como se pueden imaginar la Iglesia llevó a cabo una labor implacable contra Darwin, logrando por ejemplo que nunca se le otorgara ninguna distinción oficial. Sólo al fallecer en 1882, cuando contaba 73 años, una campaña de presión de sus partidarios logró que el Parlamento británico autorizara su enterramiento en la abadía de Westminster, y eso supone el máximo honor que puede concederse a un inglés después de su muerte. Allí sigue, reposando justo al lado de la tumba de Isaac Newton.

La acción del hombre y los mundos-isla

Visto desde hoy parece increíble tanta resistencia a un hecho tan evidente como que cualquier tipo de organismo puede dar lugar a otros seres distintos. Y digo evidente porque podemos verlo con nuestros ojos cada día. Es más, las propias personas estamos acostumbradas a hacer evolucionar especies según nuestros intereses y nadie se extraña por ello. Fíjense por ejemplo en los perros. La Federación Cinológica Internacional, que agrupa a los criadores de perros de todo el mundo, reconoce oficialmente 337 razas puras de este animal. Van desde el enorme, peludo y bonachón san bernardo al diminuto, pelado y nervioso chichuahua. Puestos uno al lado del otro son tan diferentes como una musaraña al lado de un oso. Pero es sólo apariencia. En realidad el san bernardo y el chihuahua, como todas las demás razas de perros, pertenecen a la misma especie. No cabe duda, lo dicen los análisis genéticos: ambos son hermanos dentro de la subespecie Canis lupus familiaris, y los dos proceden de un antecesor común que no es otro que el lobo gris salvaje. Es posible cruzar a un chichuahua y a un san bernardo y obtener a un perro mestizo y fértil.[26] Siempre, claro, que la hembra sea el san bernardo, porque no me quiero imaginar en caso contrario ni la monta ni el parto. Parece que el perro ancestral, el que dio origen a todos los perros actuales, se separó evolutivamente del lobo hace como mucho 30.000 años. ¿Cómo es posible que en tan corto espacio de tiempo podamos observar una cantidad de individuos tan distintos entre sí? 30.000 años es casi nada en la historia de la vida. La diversificación de la única raza de perro original hasta la variedad actual se debe a la selección artificial dirigida por la mano del hombre, que ha elaborado técnicas de modificación genética muy similares a las que usa la naturaleza.

Los seres humanos apreciaron muy pronto las ventajas de convivir con perros, que les ayudaban en la caza, les protegían frente a intrusos y les hacían compañía. Así que el perro, el mejor amigo del hombre dicen, se vio desde muy pronto sometido a un proceso de mejora para acentuar ésta o aquélla característica interesante. El mecanismo fue tan sencillo como favorecer los cruces entre ejemplares que destacaban en algo. Es decir, que los hombres primitivos, hace ya 25.000 años, si querían perros especialmente buenos en la caza hacían que se reprodujeran entre sí los machos y las hembras que eran algo mejor que los otros perros haciendo eso, cazar. Lo lógico es que la camada heredara las habilidades de los progenitores y fueran a su vez buenos cazadores, que rendirían aún más en las siguientes generaciones al ser sucesivamente cruzados entre ellos. Lo mismo ocurrió cuando lo que se deseaba eran perros guardianes. El secreto residía en favorecer la reproducción entre los ejemplares más fuertes y fieros. O si queremos hacer un juguete para los niños (detesto que se les regale animales a los niños pequeños porque los maltratan y los dañan) sólo hay que ir mezclando a los perros que son de menor tamaño, más sociables o con el hocico más redondo. Es una labor lenta, pero no tanto como parece: en la antigua China o en el Egipto de los primeros faraones, hace cinco mil años, existían ya muchísimas razas de perros y muy diferentes entre sí. El hombre, actuando como un agente natural, ha desencadenado un proceso genético intencionado similar al que la naturaleza realiza espontáneamente y sin voluntad. Si un alienígena llegara a la Tierra y se encontrara con nuestro san bernardo y nuestro chihuahua correteando juntos seguro que no pensaría que se trata de una misma especie animal. Y todo ha ocurrido, les recuerdo, en treinta mil años como mucho. Qué no puede haber pasado durante mil millones de años de evolución continua.

Podrán objetar, quizá, que no es lo mismo mezclar genes que alterarlos. Pero no es cierto. Cuando los criadores de perros cruzan sólo ejemplares determinados, lo que hacen es mantener las alteraciones genéticas que se producen constantemente en la naturaleza, favorecerlas. Es lo mismo que hace la selección natural, aprovecha las mutaciones. Sólo que los hombres buscan ejemplares cuyos genes desarrollen individuos con el hocico más elegante o el pelo más largo, mientras que la naturaleza busca ejemplares más eficaces sean cuales sean sus características. Además, los perros nos ofrecen otro ejemplo de divergencia animal que resulta bastante frecuente en la evolución de la vida; se trata de las mutaciones bruscas que dan lugar a monstruos. Por favor, no lean la palabra desde el punto de vista peyorativo. Entiendan monstruo como un animal con una deformidad funcional provocada por un error puntual de copia genética. Por ejemplo, está demostrado que el perro salchicha o dachshund apareció de golpe, en un solo día, cuando nació una camada que padecía un defecto congénito llamado bassetismo, que provoca un desarrollo insuficiente de las patas durante la gestación. A alguien le hizo gracia ese perro tan alargado y bajito, parecido a un tejón, y decidió cruzar a la camada entre sí para conservar el rasgo deforme. En la vida natural los monstruos de este tipo, si consigue afianzarse el error genético mediante el cruce de los individuos que lo portan, han terminando siendo un factor evolutivo de primer orden, dando lugar con el tiempo a numerosas especies distintas.

Los seres humanos no sólo hemos derivado perros muy diferentes de un único tipo de perro ancestral. La selección genética artificial ha sido una práctica tan extendida en nuestra civilización que todas las plantas y animales que comemos, utilizamos o aprovechamos han experimentado el mismo proceso. Tanto es así que Darwin dedica el primer capítulo de «El origen de las especies» precisamente a la variedad provocada por la domesticación. No me resisto a mencionar el caso de las coles. La col silvestre, repollo salvaje o Brassica oleracea es en estado natural un pobre vegetal de escaso tamaño y poco valor alimenticio. Pero el ser humano lo consume desde hace miles de años porque era muy frecuente, y aprendió a cultivarlo seleccionando para la siembra los mejores ejemplares, lo más grandes o algo más sabrosos. Hoy día disponemos de cientos de tipos de coles diferentes, que van de la coliflor al brócoli, de la berza al repollo, pasando por muchas otras verduras que se pueden encontrar diseminadas por todo el mundo. Son nuevas variedades de coles creadas por nosotros, que no existían antes, evolucionadas para nuestro provecho. Pero, y he aquí una cuestión clave, para que cualquier cruce prospere, sea de un animal o una planta, los agricultores y ganaderos tienen muy claro que hay que mantener a los individuos seleccionados separados del resto. Un criador de perros con pedigrí se horroriza al imaginar a sus magníficos ejemplares mezclándose con chuchos comunes. Sabe que ese hecho, de repetirse, acabaría uniformando de nuevo a la mayoría de las razas de perros. Mantener lo más intacto posible el acervo genético resulta fundamental para el surgimiento y la estabilización de una raza. Y lo mismo ocurre en la naturaleza. Para que surjan nuevas especies es condición determinante que se produzca un alejamiento entre los individuos antecesores y los que están evolucionando en otra dirección. Si ambas poblaciones se mantienen en contacto el río genético mayoritario de la especie original no permitirá que las mutaciones puntuales se afiancen. Impondrá su superioridad numérica hasta que la alteración desaparezca en el conjunto total de individuos de las futuras generaciones.

Por tanto, para que aparezca una nueva especie los ejemplares destinados a divergir entre sí han de estar separados unos de otros. El alejamiento físico resulta una premisa indispensable para que la selección natural actúe. Esto fue explicado por Darwin exponiendo el caso de las Galápagos, que tan bien conocía. En cada una de las islas que componen el archipiélago Darwin encontró especies distintas de un grupo de pájaros llamados en conjunto pinzones. Cada especie se había adaptado a las condiciones ambientales imperantes en la isla donde vivían. Ello resultaba muy evidente estudiando el pico de los distintos pinzones. El pico es un instrumento clave para la alimentación. En las islas donde había más insectos los pinzones habían desarrollado picos amplios y ágiles para atraparlos y nutrirse. En las islas donde había muchos arbustos los pinzones pasaban casi todo el día en el suelo, habían adaptado su organismo a la vida terrestre y sus picos eran más estrechos y duros, ideales para comer semillas. Por último, en las islas ricas en bosques los pinzones preferían las copas de los árboles, tenían alas más potentes, cuerpos más esbeltos y picos más finos y largos con los que perforaban la corteza de los árboles y buscaban a los insectos escondidos debajo. En total Darwin clasificó trece especies distintas de pinzones, cada una adaptada al entorno de islas diferentes, y dedujo que todas descendían de una población de pinzones comunes en Sudamérica que, arrastrada por una tormenta o a bordo de masas vegetales a la deriva, había terminado llegando a las Galápagos. Los descendientes de esos pinzones colonizadores se extendieron por todo el archipiélago, pero las islas están a suficiente distancia unas de otras para que los contactos entre los distintos grupos fueran muy esporádicos. De esta manera, separados en islas y muy lejos de sus ancestros del continente, los pinzones evolucionaron especializándose para aprovechar los recursos alimenticios más abundantes en cada sitio. La falta de contacto preservó las mutaciones genéticas y al cabo de cierto tiempo cada población de pinzones acabó siendo una especie distinta, incapaz ya de reproducirse con las demás.

Entre 1973 y 1989 dos biólogos de la Universidad de Princeton, Peter Griffin y Rosemary Grant, llevaron a cabo una investigación sobre la rapidez con que los pinzones comunes podían producir variaciones genéticas fundamentales. Dividieron a los pájaros en colectivos distintos y situaron a cada grupo ante estímulos específicos. Analizaron más de 19.000 individuos a lo largo de 25 generaciones y demostraron que los cambios se producían muy rápido, tanto en la forma del cuerpo como en la estructura del pico. Cuanto más separadas físicamente estaban las poblaciones más velozmente actuaba la selección natural. Se llegó así a la conclusión de que los pinzones de las Galápagos no necesitaron demasiado tiempo para producir diferentes especies. Pudieron llegar hace poco al archipiélago y gracias al aislamiento dar lugar en un corto periodo a las trece especies distintas. El mismo principio se mantiene para todas los plantas y animales endémicos de las Galápagos, como tortugas, iguanas o árboles, y para los seres vivos de cualquier parte de la Tierra. Cuanto más aislado quede un grupo de individuos concreto más rápido actuará la evolución, porque los genes que vayan mutando tendrán que competir menos directamente con otros genes no mutados. Por contra, a mayor que sea el ámbito compartido más lenta será la labor de la selección natural. Y ocurre algo curioso que favorece la evolución. Consiste en que nuestro planeta está lleno de islas. Y no me refiero a islas en el sentido humano usual. Me refiero a lo que los biólogos denominan mundos-islas.

Para los científicos una isla no es sólo un trozo de tierra rodeado de mar. Es cualquier ecosistema que se ve apartado del entorno por una barrera. Por ejemplo, un trozo de bosque amazónico virgen en medio de una zona talada por el hombre es una isla para los seres que aún se mantienen a salvo allí. Pueden moverse por lo que queda de bosque, pero no pueden traspasar las zonas deforestadas, que suponen su límite vital. Para una nutria, que está adaptada a vivir cerca del agua, el río y sus márgenes son un mundo-isla, porque el territorio que va más allá resulta insalvable para ella. A veces una isla biológica es justo lo contrario de lo que entendemos por una isla normal: un lago entre montañas es una isla para el pez que vive allí, su ámbito posible acaba en las riberas del lago. Para los corales el mar poco profundo que separa dos islas es precisamente su mundo-isla, que se acaba… justo donde empiezan las islas. A veces nosotros ni siquiera percibimos que existe una barrera, pero otras especies sí. Para la flor de nieve, también conocida como edelweiss, sobrevivir por debajo de los 1.400 metros de altitud es imposible. Ha evolucionado para estar muy arriba y sus órganos no funcionan al descender hasta temperaturas cálidas. Por supuesto nosotros, cuando damos un paseo por la montaña y sobrepasamos los 1.400 metros de altura, no somos conscientes de que exista ningún obstáculo. Pero sí lo hay para el eldelweiss, que lo percibe y muy claramente. Su mundo-isla consiste en la cima de una montaña.

Si nos paramos a pensar veremos que hay barreras duras, muy difíciles de traspasar, y otras que son más flexibles. Sigamos con el caso del edelweiss. Cada montaña es un universo para esta flor porque el valle que separa dos montañas supone un obstáculo normalmente infranqueable. Así que los edelweiss que viven en una montaña tienen muy difícil cruzar el valle y contactar con los edelweiss de la montaña de al lado. Pero de vez en cuando, pongamos cada quince años, se da un invierno especialmente frío, que provoca que el valle se llene de nieve. En esta situación algunas semillas de edelweiss pueden llegar a prosperar en el valle, y si el invierno es largo y duro el polen de la generación siguiente tendrá algunas posibilidades de alcanzar la montaña vecina. Veamos otro ejemplo sin salir del frío. En Finlandia existe un pez llamado coto, cabeza de toro o Cottus gobio, que vive en las desembocaduras de los ríos. Es capaz de remontarlos y puede encontrarse bastante al interior de las cuencas. Alguna vez una población de cotos llegó a un grupos de lagos y al bajar el nivel de las aguas se quedó allí aislada hasta evolucionar a una especie diferente, el cabeza de toro alpino o Cottus poecilopus. Y, aquí es donde el ejemplo viene al caso, el cabeza de toro alpino tiene variedades distintas en cada uno de los lagos donde habita, pero no ha llegado a separarse en más especies porque de vez en cuando, en primavera, un deshielo más intenso une los lagos y las poblaciones divergentes vuelven a reunir sus acervos genéticos. Así, cada lago es un mundo-isla para el Cottus poecilopus, pero los lagos en conjunto conforman un archipiélago que a veces permite el tránsito.

Por tanto vemos que las barreras biológicas favorecen la evolución, así como que si son muy laxas la limitan. Aunque si en cambio se convirtieran en obstáculos radicales impedirían el tránsito de especies y por tanto la variación. Las especies tiene que llegar de un sitio a otro al menos una vez para, aisladas en el nuevo entorno, divergir entonces. Para una bacteria humana el cuerpo de cada uno de nosotros es un mundo-isla. Sin embargo, como por desgracia sabemos bien, algunas pocas logran a veces pasar a otra persona mediante un estornudo o un contacto. En realidad las barreras absolutas apenas existen en la naturaleza. Uno de los pocos casos conocidos consiste en un lago de la Antártida que lleva 28.000 años completamente sin relación con el exterior. Está rodeado por una capa de hielo de 27 metros de espesor, sus aguas son seis veces más saladas que el mar y la temperatura media es de menos trece grados. Pese a tan inhóspitas condiciones se ha encontrado un auténtico hervidero biológico en forma de colonias de bacterias, que aún no se sabe si son especies nuevas o siguen siendo iguales a sus antecesoras de hace miles de años a causa de su metabolismo extremadamente lento. Los científicos de la Universidad de Illinois que lo descubrieron, sorprendidos por tanta fuerza vital, bautizaron al lago con el nombre de Vida. Como curiosidad les contaré que algunos biólogos creen recientemente que es posible la especiación, es decir, la aparición de nuevas especies, incluso en condiciones de no aislamiento. Consideran que una alteración genética que se extienda aunque sea por un número limitado de individuos puede dar lugar a una especie distinta pese a seguir en contacto con los ejemplares originales. ¿Cómo salvarían esos nuevos genes la superioridad numérica de los genes no mutados? Tal vez, dicen los defensores de esta propuesta, la alteración logre aumentar el número de descendientes, producir camadas más abundantes. O quizá los individuos que comienzan a evolucionar prefieran unirse, por alguna predisposición de esos nuevos genes, sólo a los que poseen la misma mutación. En cualquier caso y aunque eso ocurra, lo cierto es que el mecanismo de la evolución a gran escala implica fórmulas de aislamiento más o menos pronunciado.

Dejar un mundo-isla y emigrar supone una aventura muy peligrosa, y la mayoría de las veces se produce involuntariamente ante el empuje de fenómenos meteorológicos o geológicos. Pero, como la aparición de nuevas especies demuestra, cambiar de aires en ocasiones puede resultar muy beneficioso. Cuando una especie vive bajo una fuerte presión, abandonar su mundo-isla le ofrece la posibilidad de hallar otro medio ambiente menos agresivo o con recursos intactos. Es lo que hicieron, sin ir más lejos, los emigrantes ingleses que fundaron Estados Unidos. Cada entorno distinto ofrece originalmente una serie de nichos ecológicos sin cubrir, de formas de sobrevivir que tal vez otras especies no hayan explotado todavía. En parte, la historia de la vida puede ser vista como la sucesiva conquista de nichos ecológicos diferentes a la largo de toda la Tierra. En la competencia por los recursos las especies menos eficientes suelen desaparecer, pero algunas consiguen adaptarse para aprovechar fuentes de energía vírgenes, aunque más complejas de utilizar o menos accesibles. Ya vimos como grupos de bacterias primitivas consiguieron modificar su metabolismo para emplear el oxígeno, y lo mucho que lograron con ello. El oxígeno, pues, equivalía a un nicho ecológico nuevo que fue finalmente ocupado pese a todas las dificultades que conllevaba su uso.

Un caso típico y seguro que más claro para ustedes consiste en el camello. Casi nadie sabe que el camello es originario de América; los antepasados de las especies actuales surgieron allí hace unos 45 millones de años y allí siguen sus primos, la alpaca, la vicuña o el guanaco. Los antepasados del camello llegaron hasta el Ártico, más cálido que ahora y entonces cubierto de bosques boreales. Pero hace unos 120.000 años comenzó la última glaciación y a partir de este momento un clima polar se extendió por casi todo el mundo. El frío empujó a un grupo de camellos a emigrar desde el Ártico a Asia, a través del congelado Estrecho de Bering, en busca de unos pastos que cada vez escaseaban más. El camello originario encontró en las estepas asiáticas nuevos nichos ecológicos en forma de plantas no comidas por otros animales, y allí se quedó hasta ir evolucionando hacia una nueva especie, el camello peludo o Camelus ferus (el pelo les viene estupendo para el frío), que hoy subsiste en Mongolia y China. Pero otros grupos de camellos, en vez de detenerse, siguieron hacia el este, hasta llegar al Mar Caspio hace unos 30.000 años. En el sur el clima más templado les permitió conquistar nuevos nichos ecológicos, las praderas que entonces cubrían esas regiones, donde crecían algunas plantas duras y poco alimenticias que no les servían a los animales que vivían allí. Pero los valientes camellos consiguieron modificar su lengua, boca, estómago y metabolismo para aprovechar al máximo esas tristes plantas y gracias a ellas sobrevivieron diversificados más tarde en una nueva especie, Camelus bactrianus, que sigue todavía pastando extendida desde Afganistán hasta el Cáucaso europeo. Aún así, hubo algunos camellos errantes que no pararon de explorar territorios y en medio de todo este proceso evolutivo lograron pasar a África hará alrededor de diez mil años. Lo hicieron atravesando la Península Arábiga, gracias a que sus organismos estaban ya preparados para entornos hostiles y alimentos bajos en nutrientes. En África se encontraron con una terrible competencia vital, pero descubrieron un medio ambiente apenas explotado: el desierto del Sahara. Como su organismo ya contaba con cierta ventaja el camello se atrevió a conquistar ese nicho ecológico inhóspito, lleno de arena y sin apenas agua ni vegetación. La necesaria adaptación dio lugar al camello más popular, el dromedario o camello arábigo, Camelus dromedarius, con una sola joroba para almacenar la grasa en lugar de las dos de sus antepasados y con un organismo extraordinariamente adecuado a su entorno. La historia biológica del camello es un ejemplo estupendo de cómo la sucesiva ocupación de nuevos nichos ecológicos ha ido empujando a la evolución a crear nuevas especies y ha dado lugar a la sorprendente extensión de la vida sobre nuestro planeta.

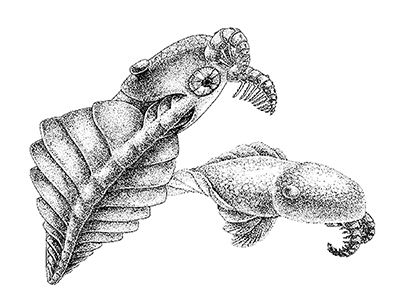

Camelus dromedarius [superior] y Camelus bactrianus [inferior](Meyers Konversations-Lexik, 1897).

Desde hace miles de años podemos decir que no quedan nichos ecológicos sin explotar. Miren donde sea y verán seres vivos adaptados a aprovechar lo que haya. Y la separación de las especies en mundos-isla no ha sido un impedimento para ello, sino al contrario. Cada vez que una especie ha conquistado un nuevo territorio se han desarrollado a partir de ella diferentes especies para ocupar cada uno de los nichos ecológicos del mundo-isla colonizado. El ejemplo más claro, al que todos los biólogos se remiten, es Australia. Esta gran isla se separó relativamente pronto del resto de las tierras emergidas, hace unos cincuenta millones de años, y los mamíferos placentarios, es decir, los que como nosotros gestan a sus crías en el interior del cuerpo, nunca pudieron llegaron a ella. No había por tanto ni ratas, ni conejos, ni antílopes, ni elefantes, ni leones, ni lobos, ni ninguno de los mamíferos placentarios que conocemos en el resto del mundo. Pero en los amplios territorios australianos sí que estaban disponibles los nichos ecológicos correspondientes a los que nutren a todas esas especies de mamíferos que nos son familiares. Si la teoría de la evolución es correcta cabe esperar que otro tipo de animales conquistaran esos entornos y dieran lugar a especies muy similares a los diferentes mamíferos placentarios. Tendríamos que encontrar en Australia a animales equivalentes e incluso, tal vez, físicamente parecidos a nuestros mamíferos. Y eso, precisamente, es lo que ocurre.

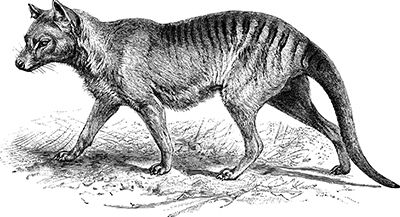

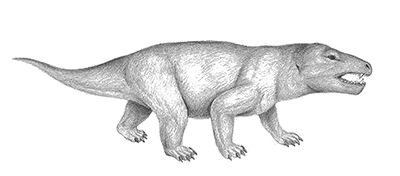

Hasta la llegada del hombre blanco, que introdujo allí sus mamíferos, los nichos ecológicos de Australia estaban ocupados por una enorme variedad de especies de marsupiales, que también son mamíferos pero que no crían a sus fetos dentro de una placenta, sino en una bolsa situada en el exterior de sus cuerpos. El tipo marsupial más famoso es el canguro. El estudio de la fauna australiana supuso una confirmación espectacular de todo lo que llevamos expuesto en este capítulo. A partir de una sola o de unas pocas especies los marsupiales se diferenciaron de forma extraordinaria, casi tanto como los mamíferos del resto del mundo, y conquistaron cada rincón del entorno. En Australia hay pequeños marsupiales, como los bandicuts o Perameles bougainville, que es lo más parecido que podemos imaginar a una rata, come como una rata y vive como una rata. Encontramos también el equivalente a los roedores mayores, como el bilbi o Macrotis leucura, casi igual al conejo pero con una cola larga, y las numerosísimas especies de canguros, desde el pequeño canguro arborícola hasta el gran canguro rojo, que corresponden a un gran variedad de herbívoros, desde la oveja a las gacelas y similares. En Australia está el koala, que vive como los monos de las selvas. No quedaba ningún nicho por ocupar. Los diferentes géneros de diprotodontes, unos marsupiales de hasta tres metros de largo, sustituían a hipopótamos, rinocerontes o elefantes, y los había con el cuello largo como las jirafas o huidizos como los ñus. No faltaban, por supuesto, los grandes depredadores. El tiacino, ya extinto, podría ser confundido por cualquiera con un lobo o un perro, e incluso se le conoce como lobo marsupial. El diablo de Tasmania o Sarcophilus harrisii ocupaba el nicho carroñero de la hiena. Los pequeños felinos tienen su equivalente australiano en los diferentes tipos del quol moteado, una especie de la que apenas quedan unos miles de ejemplares vivos, y la forma de vida de los grandes cazadores como leones o leopardos era la que explotaba el muy agresivo león marsupial o Thylacoleo carnifex, también extinguido. Incluso el hueco de los mamíferos acuáticos, como las nutrias, fue ocupado por el curioso ornitorrinco, el único mamífero que posee pico, pone huevos y dispone de apéndices venenosos. No es por tanto placentario, sino un espécimen intermedio entre los mamíferos primitivos y los reptiles, pero la ausencia de competidores directos en su hábitat permitió que en Australia el ornitorrinco haya prosperado mientras se exterminaba en el resto del mundo. En fin, la lista podría ser muy larga y la conclusión es que, allí donde haya un nicho ecológico libre, la evolución se encargará de ocuparlo mediante el surgimiento de especies adaptadas al mismo. Porque, recordémoslo una vez más, toda la variedad de marsupiales australianos procede de una sola especie original, o como mucho de un grupo pequeño de colonizadores primitivos semejantes entre ellos.

Tilacino, Thylacinus cynocephalus (Meyers Konversations-Lexik, 1897).

Diablo de Tasmania, Diabolus ursinus (Meyers Konversations-Lexik, 1897).

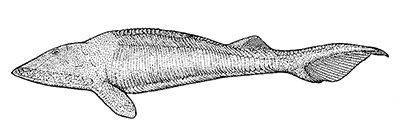

Pensando un poco no debe extrañarnos que animales que viven de forma similar terminen por parecerse entre sí aunque genéticamente estén muy alejados. Si un mamífero decide por ejemplo competir con las aves en su nicho ecológico deberá desarrollar órganos parecidos a los de las aves, sobre todo unas alas. Y ahí tenemos a los murciélagos, que han alargado los huesos de sus manos para construir grandes membranas en ellas y disponer de algo que es en realidad un ala. El murciélago parece un pájaro (de hecho, algunos naturalistas los clasificaron antiguamente como aves), pero su parentesco genético se sitúa mucho más cerca de nosotros los humanos. Eso se llama evolución convergente y nuestro planeta presenta miles de casos: insectos que parecen arañas y arañas que parecen escarabajos, escarabajos que parecen moluscos y moluscos que parecen plantas, mamíferos que parecen peces y peces que parecen anfibios. No se trata de una cuestión de camuflaje, porque el camuflaje explota el recurso de la confusión y supone un proceso distinto. Es que, al tener que moverse en el mismo ambiente, organismos muy alejados terminan dotándose de estructuras similares. No debemos pensar que la función hace el órgano o diseña el cuerpo, sino que son los genes, en un proceso de adaptación constante, los que por diferentes caminos evolutivos obtienen el resultado más eficiente, y el resultado más eficiente, como cuando fabricamos un coche, suele consistir en una forma que permite pocas variaciones. Ya sabemos que un delfín es un mamífero como nosotros, y además bastante cercano genéticamente, que evolucionó desde un antepasado terrestre común hasta llegar al mar. Pero el delfín se parece más a un atún que a un hombre. Normal, porque ambos viven en el agua y deben poseer cuerpos hidrodinámicos, tener aletas para desplazarse y una cola amplia para dirigir sus movimientos. Las escasas variaciones permitidas en este diseño más efectivo revelan, por cierto, la estirpe terrestre de los delfines. Su columna vertebral no oscila de un lado a otro cuando nada, como hacen los peces con su espina, sino que sube y baja como la de un felino en carrera. Tienen pulmones y no branquias, así que deben subir a la superficie para respirar aire. Sus aletas esconden huesos equivalentes a los de nuestras extremidades. Pero, en general, el delfín ha adoptado la fórmula correcta que se llama «cuerpo para vivir en el mar». La evolución convergente no sólo trabaja con seres completos. En muchas ocasiones ocurre a nivel de un solo órgano. Por ejemplo los ojos humanos y los de los calamares son extraordinariamente parecidos, pero los caminos genéticos y moleculares por los que se han formado no tienen nada que ser y se separaron hacen cientos de millones de años. Les desafío a que busquen por ahí casos de evolución convergente. Hay muchos y muy fáciles de ver.

¿Para qué sirve medio ojo?

Seguramente muchos de ustedes pensarán, con cierta desconfianza, que no es lo mismo que un pinzón termine generando otros tipos de pinzones a base de pequeños cambios en el cuerpo o en el pico, que un bicho primitivo similar a una ardilla acabe derivando en un caballo. Pues lamento decirle que los biólogos no están de acuerdo con eso. Es como afirmar que con materiales de construcción podemos levantar una casita, pero nunca podremos edificar un gran rascacielos. La evolución funciona por procesos acumulativos, por lo que la diferencia entre ambos casos es sólo cuantitativa, o sea, depende de la cantidad de mutaciones genéticas que se van produciendo a lo largo del tiempo, igual que para hacer un rascacielos necesitaremos básicamente más materiales de construcción que para hacer una casa. La selección natural tiene tres pilares fundamentales: la lucha por la supervivencia, que es algo evidente que está ahí; la acumulación de mutaciones genéticas azarosas, que sabemos se producen con extraordinaria frecuencia; y el tiempo, sobre todo el tiempo, para permitir que todos esos mínimos procesos biológicos vayan dando frutos. Es justo nuestra errónea concepción del tiempo, limitada por la corta etapa de nuestras vidas, lo que provoca que a muchas personas les cueste aceptar la evolución con todas sus consecuencias. Percibimos el tiempo como demasiado breve, como excesivamente concentrado, medido con la regla de nuestra experiencia vital, y eso nos impide ser conscientes de su verdadera dimensión. Porque la vida en la Tierra ha tenido muchísimo tiempo para diversificarse. Apareció hace unos 3.900 millones de años, y los animales surgieron hace ochocientos, tal vez mil cien millones de años. Se trata de lapsos temporales enormes, difíciles de concebir para nosotros. Al fin y al cabo, nuestra especie, los Homo sapiens, llevamos en este planeta apenas 200.000 años, y nuestras existencias individuales abarcan sólo unas cuantas decenas de años. Les pido pues que multipliquen sus vidas por millones y entenderán mejor que la evolución ha tenido oportunidades de sobra para realizar su tarea.

Incluso a veces la selección natural se encuentra con situaciones que le permiten actuar con increíble velocidad, hasta el punto de que algunos cambios importantes ocurren delante de nuestra vista. Estos procesos de evolución a cámara rápida suceden cuando el entorno presenta oportunidades de desarrollo muy claras, cuando la competición vital es muy intensa, y cuando no hay demasiados genes implicados en el cambio. Si las mutaciones precisas son pocas y la ventaja que otorgan mucha, la selección natural hará que surjan rápidamente organismos con nuevas características. El caso más famoso consiste en un experimento todavía en marcha, pese a que arrancó hace ya 26 años, a cargo de un equipo de la Universidad Estatal de Michigan liderado por el biólogo Richard Lenski. En 1987 se tomaron cientos de ejemplares de Escherichia coli, una bacteria muy común que vive en el intestino de los mamíferos (en el nuestro también), y esa colonia inicial se dividió en doce poblaciones que se mantienen aisladas desde entonces. Todas las poblaciones ha sido alimentadas con el mismo compuesto, en el que las dos sustancias más energéticas son la glucosa y el citrato. Pero ocurre que Escherichia coli no puede absorber el citrato, así que el único nutriente efectivo para las poblaciones del experimento era la glucosa, que se limitaba además para controlar el crecimiento de los grupos. Lenski y su equipo observaron que a lo largo de las generaciones las doce poblaciones aprendían a manejar mejor la escasa glucosa, y unas más que otras todas se adaptaron para aprovechar el nutriente con creciente eficacia. Con todo, alrededor de la generación número 33.000, en el año 2004, se produjo la verdadera sorpresa. Una de las doce poblaciones se disparó, generando muchas más descendientes que las demás. Era como si de pronto ese grupo hubiese encontrado una nueva fuente de alimento que le permitiera multiplicarse a mayor escala. Pero el único recurso no explotado consistía en el citrato, incompatible con el metabolismo biológico de la bacteria. Cuando analizaron el ADN de la población hiperactiva los investigadores descubrieron mutaciones genéticas que permitían la digestión y el aprovechamiento del citrato. Se había producido, ante sus ojos, el nacimiento de un tipo nuevo de bacteria.

Eso no quedó ahí. Como habían ido congelando muestras de todas las divisiones bacterianas, Lenski y los suyos pudieron analizar el código genético de cada generación (el trabajo fue ímprobo, se analizaron millones de ejemplares de bacterias) para buscar cómo habían evolucionado. Se trataba de la primera vez que el ser humano estaba a punto de presenciar un proceso evolutivo paso a paso desde el propio corazón del ADN. Descubrieron miles de alteraciones, la mayoría de ellas como es lógico sin consecuencias. Pero dos de esas miles de mutaciones, sólo dos, cada una en un gen diferente, habían otorgado a la nueva estirpe de bacterias la habilidad de asimilar el citrato. En concreto, todas las Escherichia coli poseen un gen llamado citT que modifica la membrana de la bacteria de manera que, en teoría, el citrato puede penetrar en ella y ser digerido, pero dicho gen se desactiva en presencia de oxígeno. En la población con muchos descendientes una mutación estaba permitiendo la expresión de ese gen incluso cuando, como es habitual, hay oxígeno alrededor, por lo que empezó a producir tranquilamente la proteína encargada de abrir la membrana. El otro gen alterado actuaba como interruptor de activación de la nueva proteína sintetizada. Tal vez les parezca algo poco deslumbrante, pero cuando estos resultados se publicaron en la revista Nature el mundo de la genética se puso patas arriba. Suponían un confirmación directa y espectacular de los mecanismos de la evolución. En marzo de 2013 las doce poblaciones de Escherichia coli originales iban ya por su generación número 57.263, equivalente a un millón de años en animales, y ello ha permitido otro hallazgo importante. Más colonias han mutado uno de los genes implicados en la digestión del citrato, alguna incluso los dos, pero ninguna otra ha logrado alimentarse de él porque las alteraciones deben producirse en un orden determinado. La mutación del gen que produce la proteína debe ser anterior a la del gen de activación. El experimento, como les digo, sigue todavía y es de esperar que nos depare más información de las intimidades genéticas del proceso evolutivo. También es posible que le proporcione a Richard Lenski un Premio Nobel cualquier año de estos.

El experimento expuesto es importante y explica perfectamente por ejemplo por qué las bacterias se vuelven tan pronto resistentes a los antibióticos, pero la evolución rápida no sólo se ha podido observar en seres microscópicos. También en organismos tan grandes como los insectos. Resulta llamativo el caso de la polilla del abedul o Biston betularia. Antes del siglo XIX y la revolución industrial estas mariposas tenían alas de color gris claro, perfectas para camuflarse entre los líquenes que cubren los troncos de los árboles donde viven. El camuflaje es su principal arma de supervivencia ante predadores muy feroces como pájaros, reptiles y arañas. Pero tras la revolución industrial el aire se llenó de polvo de carbón, y desde finales del XIX los líquenes lo fueron absorbiendo y se convirtieron en más oscuros. Las polillas se vieron sometidas a una terrible presión vital, ya que sus alas claras destacaban ahora mucho más en el entorno y eran devoradas más fácilmente. ¿Qué hizo la selección natural en este caso? Pues favorecer, a gran velocidad, a las polillas ligeramente más oscuras, hasta que, en el plazo de sólo treinta años, Biston betularia había aprendido a construir alas negras. La especie entera ha mutado y ya prácticamente no quedan polillas del abedul claras. Casos similares se han estudiado en peces (hay especies que pierden en unas pocas generaciones sus colores brillantes cuando aparecen nuevos depredadores en su entorno), en anfibios (el sapo de caña gigante australiano, Rhinella marina, ha casi duplicado en solo setenta años el tamaño de sus patas para poder aprovechar nuevos nichos ecológicos), y en aves. Espectacular resulta el caso de la curruca capirotada o Sylvia atricapilla, un pequeño pájaro que está mutando rápidamente hacia dos especies distintas, con diferencias sustanciales en la longitud y curvatura de las alas y en la forma del pico. La curruca vive en verano en Europa central y en otoño emigra hacia España o hacia Gran Bretaña. Los grupos que emigran a España se alimentan en invierno de frutos grandes como las olivas, mientras que los que van a Inglaterra comen pequeñas bayas y semillas. Debido a su diferente nutrición estacional las currucas están divergiendo a ritmo acelerado, hasta el punto de que cuando ambas poblaciones se vuelven a reunir en primavera ya no se reproducen entre ellas.

La evolución acelerada nos muestra no sólo que la selección natural está siempre actuando, sino también que cualquier pequeño cambio se conserva si es beneficioso, hasta que ese pequeño cambio, gracias a la pura acumulación de caracteres, se transforma en una ventaja evidente cuando dar lugar a la aparición de un órgano nuevo. La mayoría de las estructuras maravillosas que vemos en los animales actuales, el oído, las alas, los ojos, las garras, el sistema inmunitario, lo que sea, provienen de sumar diminutas mejoras sucesivas. Esto nunca les ha gustado a los escépticos de la evolución, que creen que medio órgano no sirve para nada. Pero no es cierto, medio órgano sí sirve para algo, y vamos a poner dos ejemplos muy claros para explicarlo: las alas y los ojos. Ustedes me dirán, con razón, que media ala no sirve para volar. Pero sirve para planear. Un organismo primitivo que viviera en los árboles y que desarrollara una piel más amplia podría disponer de cierta ventaja para escapar de sus depredadores: lanzarse desde el árbol para huir y usar su exceso de piel como un paracaídas. Es lo que hace hoy día, sin ir más lejos, la ardilla voladora. Ese exceso de piel, pues, se convirtió en un elemento positivo, hizo que los individuos que lo poseían sobrevivieran más y tuvieran más descendientes con más piel todavía. Más piel y más especializada, más ligera para ayudar al planeo, convertida en una especie de membrana. Es un nuevo paso evolutivo, y membranas es lo que utiliza para planear grandes distancias el actual lagarto volador o Chlamidosaurus kingii, que es capaz de desplazarse entre árboles separados por decenas de metros. El último escalón de nuestra media ala lo constituye la evolución del murciélago, en el que estas membranas se hicieron más fuertes apoyándose en un gran desarrollo del esqueleto, concretamente en los dedos de las manos. Los antepasados de los murciélagos no volaban propiamente, pero sus estructuras de planeo le eran muy útiles para sobrevivir (confiesen que les gustaría tener unas) y finalmente le permitieron el vuelo completo.

Las alas que más nos encontramos habitualmente, las de los insectos o las formadas por plumas de las aves, proceden de orígenes distintos (y constituyen más ejemplos de evolución convergente). En el caso de los insectos fueron apareciendo desde el tórax capas muy finas de cutícula que se adhirieron a músculos fuertes. Se trató de un mecanismo lento, y podemos ver hoy día todos los pasos del desarrollo: insectos que no pueden volar realmente porque tienen alas muy primitivas, pero que las usan para ser más ágiles al escapar o al abalanzarse sobre sus presas, otros que vuelan un poco, como las cucarachas, y algunos que vuelan un poco más, como las mariquitas o Coccinella septempunctata, así hasta llegar a las maravillosas alas plenamente funcionales de moscas, avispas o libélulas. Pero pregunten a una cucaracha si prefiere perder sus escasas alas y verá como les dice que ni hablar. Le son útiles en su entorno vital. A los insectos las medias alas les dieron alguna ventaja adicional desde el principio, por eso la selección natural las conservó y las perfeccionó. De hecho los insectos fueron los primeros seres en inventar las alas.

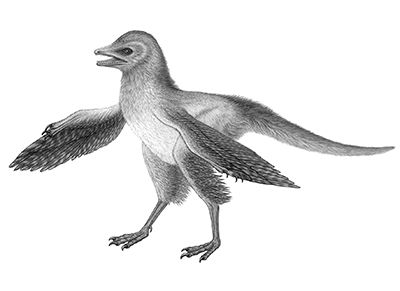

Y lo mismo sirve para los pájaros. Ya dijimos que las aves actuales son en realidad dinosaurios no extintos, y es entre los dinosaurios donde hallamos los primeros ejemplos de plumas. Pero las plumas no tenían nada que ver en principio con el vuelo, sino que componían un sistema de mantenimiento de la temperatura y están formadas por las mismas proteínas que el pelo, sobre todo por queratina. Los dinosaurios eran de sangre caliente como nosotros (no fría como los reptiles actuales, cosa que mucha gente cree erróneamente), así que resultaban sensibles a las bajas temperaturas. Pero nunca desarrollaron pelo para abrigarse; en cambio, la queratina creó plumas en muchas especies de dinosaurios como simple forma de aumentar su aislamiento térmico. Las plumas se fueron concentrando en capas a partir de las extremidades anteriores y conforme iban siendo más abundantes empezaron a utilizarse como mecanismos de control en carrera, como estabilizadores, al estilo del palo largo que usan los funambulistas para equilibrarse cuando caminan por la cuerda floja. A este uso colaboraron también las plumas de la cola, que parece surgieron para atraer a las hembras antes del apareamiento, como en los modernos pavos reales. Todas esas capas de plumas resultaron ser tan efectivas como estabilizadores que crecieron, se unieron a músculos fuertes y dieron lugar a algo parecido a medias alas. Medias alas muy útiles para aumentar la agilidad, permitiendo bruscos cambios de dirección al correr. Hasta tal punto eran buenas que empezaron a permitir giros casi acrobáticos a lo afortunados dinosaurios que las poseían. Poco a poco los giros acrobáticos se hicieron más amplios y llegaron a convertirse, en algunas especies, en largos saltos. Un ejemplo de este tipo de dinosaurio con alas pero aún no volador es el Eosinopteryx brevipenna, que muchos de ustedes seguro que confundirían ya con un ave. Nos falta sólo profundizar en el proceso para llegar a tener verdaderas alas, primero poco efectivas para el vuelo pero sí para el planeo, y por fin alas estupendas que después heredaron las aves.� El Archaeopteryx lithographica es la especie más famosa de dinosaurio volador alado, y muchos paleontólogos lo sitúan directamente en la categoría de las aves. Toda esa secuencia evolutiva duró al parecer unas decenas de millones de años, y el arqueoptérix estaba ya en su completo estado volador hace 150 millones de años. Las alas son un invento bastante antiguo en los animales, pero desde el principio las plumas precursoras del ala y las medio alas eran estructuras valiosas. Media ala sí que sirve para algo. Por cierto que muchas otras especies de reptiles antiguos que no son dinosaurios aunque lo parezcan, como el pterodáctilo, lograron sus alas a partir de piel y membranas, al igual que los murciélagos de hoy.

Eosinopteryx brevipenna [IRSNB-KBIN/P. Golinvaux].

Los ojos no han vivido una historia biológica muy diferente de las alas. El error de creer que medio ojo no sirve para nada se basa en pensar en un órgano incompleto, hecho a trozos, sin acabar, y por lo tanto sin ninguna utilidad. Evidentemente si cogemos nuestro ojo humano y le quitamos componentes nos quedaremos ciegos. Las partes que dejemos no serán funcionales. Pero así no actúa la evolución, no es una fábrica de ensamblaje de coches a partir de piezas prefabricadas. Lo que hace la selección natural es favorecer estructuras que ya desde el principio aporten ventajas para la supervivencia, y después puede mejorarlas por un proceso progresivo, acumulativo, de adaptación. Los ojos comenzaron primero como grupos muy básicos de células que reaccionaban ante la luz, eran un poco de ojos, y no permitían por tanto distinguir formas pero sí la claridad o la oscuridad. Algunos animales alcanzaron después más sensibilidad y nuevas conexiones nerviosas que les permitieron la visión de los contornos, dispusieron de medio ojos, y poco a poco se fueron afinando los sistemas biológicos hasta llegar al ojo ultrasensible de una rapaz. Distintas especies han logrado ojos por mecanismos evolutivos paralelos, todos válidos si poder ver equivale a mayores posibilidades de sobrevivir. El propio Darwin puso el ojo como ejemplo de una estructura cuya aparición resultaba difícil de explicar. «Parece absurdo —dijo textualmente—, suponer que el ojo surgió por selección natural». Pero enseguida, en el mismo párrafo, se mostró convencido de que tarde o temprano se encontrarían los pasos que lo formaron y que confirmarían su teoría. Lo hemos hecho ya, y lo más sorprendente es que los medio ojos son aún muy frecuentes en la naturaleza. Por eso vamos a pararnos un poco en la historia de los ojos.

Archaeopteryx lithographica [RALF JUERGEN KRAFT].

Pterodáctilo.

Hemos comprobado que existen células sensibles a la luz, que reaccionan de una forma o de otra en presencia de oscuridad o claridad. Algunos organismos unicelulares como las algas actuales disponen de esa facultad, que les permite situarse cerca de la superficie del mar. Era algo de esperar, ya que estas células viven de la fotosíntesis y necesitan por tanto algún sentido que les oriente hacia donde hay luz para poder así capturarla. En los primeros organismos pluricelulares esta capacidad se mantuvo y las actuales medusas son un buen ejemplo. En la capa más alta de su cuerpo poseen grupos de células fotorreceptoras (es decir, literalmente que reciben fotones) llamadas óculos, que les permiten situar los tentáculos hacia el fondo y la campana o cuerpo arriba. Los óculos no pueden formar imágenes pero sí hacen que las medusas sepan dónde hay luz y dónde oscuridad, y tales células están ligadas a su sistema locomotor, que reacciona en consecuencia. Si esto todavía no les convence como un poco de ojos funcionales, vamos con el paso siguiente. Algunos gusanos, como por ejemplo Stylaria lacustris, de sólo dos centímetros de largo y que vive en el agua, dispone ya de una capa completa de estas células fotosensibles en algunas zonas de su piel, de las que parten fibras nerviosas que permiten que tales células trabajen en conjunto. No podemos preguntarle a Stylaria lacustris que tal ve, pero por los experimentos que se han realizado no sólo reacciona ante la luz o la oscuridad sino que se mueve si se le presenta un objeto que altere la cantidad de luz. Eso sí que son un poco de ojos, ya que sirven como un sentido con el que tomar información del entorno. Muchos anélidos, la simple lombriz de tierra entre ellos, poseen esas mismas capas de células receptoras de luz. La lombriz las usa para saber que está en la superficie y sepultarse rápidamente en caso necesario.

Pero hay otros gusanos con el ojo aún más elaborado. Especialmente interesante es el caso de uno llamado Platynereis dumerilii. En primer lugar porque ha cambiado muy poco en los últimos 600 millones de años, lo que quiere decir que la capacidad de registrar luz es muy antigua en los animales, y en segundo lugar porque tiene en el cerebro estructuras muy similares a los conos y bastoncillos del ojo humano. Las capas de células fotosensibles de este gusano envían la señal de intensidad de luz a los conos y bastoncillos, y allí en su cerebro posiblemente logre definir y mejorar la información. Es algo muy parecido a lo que hacemos los grandes animales. El estudio de Platynereis dumerilii ha permitido averiguar que los conos y bastoncillos humanos se forman durante la gestación por la transformación de células nerviosas descendientes del propio cerebro, que se han recolocado en la retina o parte posterior de nuestros ojos. Toda la parte anterior, compuesta por el iris, el cristalino, la pupila y la córnea, aparece a partir de células de la piel modificadas. Pero aún hay más. En el interior de los conos y bastoncillos de este gusano se encontró la principal molécula fotorreceptora humana, la opsina. Ambos descubrimientos, la existencia de algo parecido a conos y bastoncillos y la presencia de opsina, hacen pensar que el sistema de visión de Platynereis dumerilii es un antecedente de nuestros ojos. Muy lejano, pero antecedente. Actualmente los biólogos creen que el ojo abierto al exterior y que todos identificaríamos como un ojo primario tardó en formase 150 millones de años, y que ya existía hace alrededor de 500 millones de años. Su origen, en consecuencia, se remonta a poco tiempo después de la aparición de los primeros animales.

¿Cómo eran esos ojos primitivos? Casi seguro que semejantes a los que hoy día disfrutan algunos moluscos, como Patella rustica, que no es otra cosa que la lapa que vemos adherida en las rocas de la costa. Las lapas tienen ojos sensibles a la luz que se conocen como «ojos en copa». Se trata de una capa de células fotosensibles que se ha hundido hacia el interior del cuerpo, creando una pequeña concavidad. ¿Recuerdan la gastrulación? Pues lo mismo ha ocurrido en los ojos de las lapas. Al aumentar el número de células fotorreceptoras sin que haya más espacio disponible, las células se han empujado entre ellas hasta situarse en semicírculo en vez de en línea recta. Pero este cambio es muy útil y va más allá. Los ojos en copa permiten obtener la sensación de luz en varias direcciones del espacio, ya que los rayos inciden ahora en ángulos diferentes sobre cada una de las células receptoras. Todas ellas están por supuesto ligadas al sistema nervioso de la lapa mediante un conjunto de fibras nerviosas que componen un nervio óptico primario. Esto sí que son medio ojos, y pueden ir un paso más allá cuando la capa doblada hacia el interior se cierra casi completamente. Es lo que ocurre hoy día con los ojos del nautilus, un cefalópodo que no tiene ni pupila ni córnea y con la abertura del ojo expuesta al agua del mar. Pero si observan la siguiente fotografía de un nautilus verán que ya presenta algo que ustedes dirían que son ojos, sobre todo porque están situados en el sitio correcto, es decir, a los lados de la cabeza. La luz entra por el hueco que dejan las células fotosensibles y es captada por ellas en el interior del agua salada, lo que además parece un antecedente del humor vítreo que nos permite ver a los seres humanos.� Los nautilus deben tener una visión deficiente pero pueden distinguir formas y contornos. Si mueven una mano ante ellos les aseguro que la siguen con el cuerpo y reaccionan ante su posición. Lo sé porque yo lo he probado.

El paso siguiente de la evolución consistió en cubrir esa estructura con una capa de cutícula transparente que, sin impedir el paso de la luz, permitiera aislar las células fotorreceptoras. Y ese es el ojo que presentan muchos animales actuales, entre ellos el caracol común de jardín. Sus ojos situados en lo alto de las antenas son de este tipo, primitivos pero perfectamente funcionales. No me negarán que ya tenemos un ojo que es bastante ojo.

Fotografía de un nautilus (Nautilus pompilius) vivo mostrando sus órganos de visión.

¿Qué nos falta para tener un ojo completo? Pues el sistema de lentes que permiten enfocar la imagen y obtener así una visión definida. La cutícula que cubre el ojo se fue dividiendo en capas de grosores distintos y la selección natural hizo a partir de ahí todo lo necesario. Cada capa se fue perfeccionando hasta que la células cutáneas transparentes crearon primero una córnea y después una lente, el cristalino, que trabajan en conjunto y conectadas a un sistema muscular que dirige los movimientos involuntarios para el enfoque. El desarrollo se acompaña de una red nerviosa cada vez mayor cuyo núcleo central se sitúa en el cerebro. Es el ojo que tienen hoy día los calamares, y con el que pueden ver muy bien. Por último, el ojo de los animales se perfeccionó con nuevas especializaciones de las células cutáneas que supusieron la aparición del iris y de la pupila, que permiten regular el flujo de luz y además nos dan los diferentes colores de ojos dependiendo de la cantidad de pigmento que desarrollen nuestras proteínas. Es muy posible que el iris y la pupila móviles, es decir, que se abren o se cierran para permitir el paso de más o menos luz, hayan sido una evolución de los animales terrestres, mucho más expuestos a la brillantez del sol que los acuáticos. En estos esquemas de los diferentes medio ojos pueden ver el proceso de evolución. Darwin tenía razón, el ojo es una estructura biológica tan estupenda que llevaba a ser incrédulos con la teoría evolucionista. Pero como él predijo ya hemos desentrañado su historia. Se formó como cualquier otro órgano, por acumulación de mejoras que la selección natural fue protegiendo porque resultaban útiles desde el principio.

Pero ¿es cierto que el ojo es algo tan maravilloso? Desde luego que sí, quién lo negaría, pero tiene defectos. No se trata de un error de funcionamiento, sino de diseño. Los ojos de los mamíferos y las aves, de todos los vertebrados, deben pagar un peaje porque no están hechos desde cero, sino que han ido evolucionando, se han construido a partir de elementos anteriores que han debido ser reutilizados. En los vertebrados el ojo presenta dos imperfecciones que revelan su origen evolutivo. En primer lugar, las conexiones nerviosas de las células fotosensibles pasan por delante de las células en lugar de por atrás, lo que dificulta la percepción completa de los rayos lumínicos. Ello no ocurre en los pulpos por ejemplo, cuyo ojos son menos complejos. En nosotros, la progresiva acumulación de células ha provocado que los tejidos se desplacen y se giren hasta tomar una disposición que parece chapucera. ¿A qué ingeniero se le ocurriría poner los cables eléctricos de los faros de un coche por la parte de fuera, cruzando los haces de luz? En segundo lugar, las conexiones de las diferentes fibras que dan lugar al nervio óptico están situadas en la parte externa de la retina, en vez en su parte posterior como sería lógico (y biológicamente más barato, porque habría que producir menos longitud de nervio). Se crea así una barrera a la luz dentro del propio ojo, y esa falta de eficacia provoca lo que conocemos como punto ciego, una zona de la retina que no capta luz. Nuestros cerebros se han debido de esforzar mucho para que no la percibamos, completando la imagen por su cuenta mediante algo parecido a los programas informáticos que usamos nosotros para llenar los huecos de una imagen deficiente. Si a cualquier ingeniero le hubieran dicho que diseñara un ojo desde cero y hubiera hecho eso, le habrían despedido de inmediato. Sólo sería medianamente aceptable si tuviera que trabajar, como la naturaleza, a partir de estructuras ya dispuestas de antemano.

Una de las cosas que me gustan de Cuba es el ingenio de sus habitantes para apañarse en cualquier situación, aunque por desgracia el origen de ese ingenio se encuentre en la pobreza, la dictadura y la escasez. Admiro cómo son capaces de mantener en funcionamiento sin las adecuadas piezas de repuesto toda una legión de objetos que reparan una y otra vez: televisores, lavadoras, bicicletas, muebles, lo que sea. Los coches son el ejemplo perfecto. En Cuba no hay disponibilidad de coches nuevos excepto para los jerarcas del partido comunista, así que hoy siguen rodando miles de vehículos de origen norteamericano con sesenta años o más y cientos de miles de kilómetros a sus espaldas. Es increíble cómo lo consiguen, metiendo piezas de otros coches que no tienen nada que ver, fabricando las que les faltan a partir de cualquier material, remendando y reciclando. Los cubanos dicen de ellos que son los mejores mecánicos del mundo. Es cierto. Y lo mismo hace la naturaleza. Los seres vivos complejos no pueden ser diseñados desde cero. Al contrario, todos los organismos actuales tenemos en nuestras entrañas rastros de la reutilización de estructuras anteriores para nuevos fines. Veamos por ejemplo la columna vertebral de los seres humanos. No está pensada para andar con dos pies, sino para sostener un cuerpo que se mueve sobre cuatro patas. Cuando nuestros antecesores empezaron a levantarse sobre sus miembros traseros forzaron su columna, que no pudo adaptarse a la misma velocidad con que evolucionaba el bipedismo. Es la razón por la que hoy día los problemas de espalda conforman el cuadro de enfermedades crónicas más frecuentes en nosotros a partir de cierta edad. Los dolores de cuello por daños en las vértebras, la ciática, las hernias discales o la lumbalgia son el precio a pagar por liberar nuestras manos y elevar nuestra visión, dos ventajas esenciales que la evolución primó pese a que nuestra columna vertebral no estaba preparada para ello. También los nacimientos humanos son tan dolorosos por el mismo motivo, porque la pelvis no ha tenido tiempo de modificarse lo suficiente y andar sobre dos piernas ha hecho que el canal de parto de las mujeres sea muy estrecho y retorcido. Era una pelvis para cuadrúpedos, no para nosotros los bípedos, que tan acrobáticos les debemos parecer al resto de los animales cuando nos observan.

Algunos biólogos suelen decir que nos deslumbramos ante la perfección aparente y externa de los organismos grandes, pero que en realidad no somos tan perfectos. Podemos coger un ser, por ejemplo un águila imperial, y nos sorprenderá (a mí el primero) su tremenda capacidad de visión, sus alas maravillosas, las armas espléndidas de sus garras, su pico ideal para el corte y la fusión de todos esos órganos en un animal magnífico y hermoso. Pero, como los demás animales, el águila ha tenido que reaprovechar las estructuras presentes en sus antepasados. Por eso no es tan perfecta como debería ser un organismo diseñado desde cero. Sus plumas resultan frágiles para las altas velocidades que puede alcanzar y muchos ejemplares han muerto al perder parte del plumaje. Su cerebro ha tenido que dedicar gran esfuerzo a desarrollar las zonas de la visión (para compensar las limitaciones del ojo evolucionado) y del equilibrio (porque proceden de saurios terrestres) en detrimento de otras, como la localización espacial. Por eso las águilas fallan mucho en sus ataques cuando cazan, tanto que sólo uno de cada veinte intentos logra acabar con la captura de una presa. Y si diseccionamos a cualquier animal, incluidos los seres humanos, veremos que el conjunto de órganos, venas, arterias, músculos, nervios y huesos aparece mezclado en un orden inverosímil, entrecruzando unos sistemas con otros, líneas de venas o de nervios que se alargan, giran y dan vueltas para llegar a un sitio en realidad cercano, conductos que suben o bajan estorbándose unos a otros, todo en una organización que funciona, por eso estamos vivos, pero que deja mucho que desear como diseño ideal. La naturaleza debe reciclar las estructuras anteriores para construirnos, así que la evolución va mezclando, como un mecánico cubano, las piezas disponibles en la forma más efectiva que le permiten los recursos disponibles. Y los recursos disponibles son tan sólo los órganos provenientes de los antepasados, que deben ser modificados muy lentamente y con resultados a veces muy lejos de la perfección que atribuimos a los seres vivos.