¿QUIÉN ANDA AHÍ? SERES SIMPLES Y MARAVILLOSOS

Como hemos visto hasta ahora, un ser vivo, por muy elemental que sea, debe tener: 1) un código genético que le permita duplicarse; 2) unas proteínas que regulen sus funciones; 3) una membrana que le aísle; y 4) un metabolismo propio (esto último es lo que les falta a los virus para alcanzar el estatus de cosas vivientes). Si alguna aglomeración ordenada de proteínas, ácidos y fosfolípidos reúne estas condiciones estaremos ante organismos, ante seres que indudablemente han alcanzado el milagro de la existencia biológica. Durante miles de millones de años toda la vida fue maravillosa por su simpleza, y sin embargo dentro de tal sencillez se desarrollaron todos los mecanismos que han llevado a la diversidad de la naturaleza actual. En este capítulo vamos a ver las expresiones más básicas de lo indudablemente vivo, los seres unicelulares, que siguen con nosotros sin apenas cambios sustanciales desde casi el origen de la Tierra.

Bacterias por todas partes

Según las condiciones que hemos contemplado los seres vivos actuales más simples son las bacterias. En realidad son las bacterias y las arqueas. Todo el mundo sabe más o menos qué es una bacteria, pero pocas personas han oído hablar de las arqueas, y el motivo de ello es que hasta hace muy pocos años las arqueas estaban incluidas dentro del mundo bacteriano. Arqueas y bacterias parecen ser casi iguales, tienen los mismos tamaños, los mismos procesos metabólicos, más o menos igual aspecto y estructura. Por eso no fue hasta 1977 cuando los análisis de las secuencias moleculares demostraron que las arqueas formaban un tipo de organismos lo bastante distintos para ser considerados independientes de las bacterias. Las características diferenciales sólo resultan claras para los especialistas, porque se refieren a detalles puramente bioquímicos. En concreto se encontró que las arqueas poseen una membrana formada por moléculas que no usa ningún otro ser, y también que el quince por ciento de las proteínas que fabrican son exclusivas y no se hallan en otros organismos. Según los biólogos estas propiedades y algunas aún más sutiles justifican crear una división de la vida sólo para ellas, y debemos de creerlos, porque tales aparentes menudencias tienen consecuencias importantes. Por ejemplo no se conocen arqueas que provoquen enfermedades ni en animales ni en plantas. Las arqueas poseen además algunos récords curiosos. Excluyendo a los virus, son las estructuras proteínicas más numerosas del mundo. También son las células más antiguas; se han encontrado fósiles de arqueas de hace 3.500 millones de años, así que posiblemente compongan el primer descendiente de LUCA que creó un linaje presente hasta hoy. Por último, algunas arqueas constituyen los organismos más rápidos del planeta. No se rían. Comparativamente a su tamaño las arqueas son mucho más veloces que las gacelas. Pueden recorrer en un segundo una distancia igual a 500 veces su propia longitud, gracias a una cola proteínica que mueven en giros vertiginosos como la hélice de un barco. Para superarlas el animal más rápido, el guepardo, debería alcanzar los 3.000 kilómetros por hora.

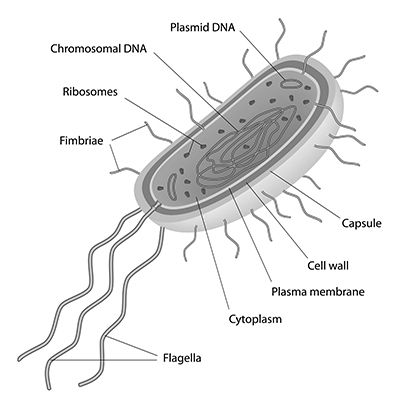

Una bacteria flagelada y sus orgánulos.

De todas formas, y como mi intención no es convertirles a ustedes en bioquímicos, a partir de ahora vamos a considerar a arqueas y bacterias un grupo común de organismos. Comparten la misma forma de vida y poseen muchas más características semejantes que diferencias, así que hablar separadamente de ellas complicaría innecesariamente la lectura de este libro. El principal punto en común entre arqueas y bacterias es que ambas son células solitarias que no tienen un núcleo definido. Una célula es la estructura mínima que puede considerarse viva, y cuyo nombre proviene del latín «cellus», que significa «hueco», porque en esencia consiste en una membrana que encierra un líquido acuoso donde flotan proteínas, ADN y otras sustancias químicas con un gran índice de concentración. Las células más simples no tienen un núcleo definido y el ADN está mezclado con las demás moléculas en una especie de caldo confuso. Por contra las células más avanzadas disponen de un núcleo diferenciado protegido por membranas internas, así como algunos órganos especializados e identificables. Todos los seres vivos estamos formados por células, unos por una sola y otros por billones, como los peces, anfibios, reptiles o mamíferos. Las bacterias (y las arqueas) son en sí mismas una sola célula de las más simples. Por eso se les llama seres unicelulares procariotas, donde procariotas significa «sin núcleo definido».

Las células con núcleo, por ejemplo las de nuestro cuerpo, son mucho más grandes, hasta diez mil veces más que las no nucleadas. Y a veces pueden ser incluso enormes, como ocurre con los huevos, cuya yema es una sola y enorme macrocélula, ya sean de pez, de gallina o de dinosaurio. El mayor huevo encontrado jamás se localizó en Chechenia en abril de 2012 y medía casi un metro de diámetro. No se sabe aún qué especie de dinosaurio lo puso, pero posiblemente la yema de tal huevo sea la mayor célula conocida. De todas formas lo normal que es todas las células sean microscópicas, y en concreto las procariotas son tan pequeñas que se miden en micrómetros, e incluso en décimas de micrómetros. Un micrómetro es la millonésima parte de un metro y se escribe µm. En general las bacterias miden entre los 0,5 y los 5 µm y por tanto resultan observables mediante microscopios normales, aunque algunas, como las llamadas micoplasmas, son tan pequeñas como un virus y otras, muy pocas, miden más de medio milímetro y resultan visibles a simple vista.[12] Las bacterias también tienen formas muy diferentes entre sí. Hay algunas que parecen bastones diminutos, otras son esféricas, o pueden recordarnos a gotas de agua, a tiras estrechas y ondulantes, e incluso a espirales al estilo de la pasta italiana llamada fusili, como hélices alargadas. Tal vez tanta variedad de tamaños y de formas se deba a los muchos años que han tenido para ir cambiando y evolucionando. Los primeros indicios de bacterias consisten en unos bloques pétreos acuáticos de origen biológico llamados estromatolitos, y los hemos encontrado de hasta 3.400 millones de años de antigüedad en su base. Los estromatolitos son restos fósiles resultado de la actividad de miles de millones de bacterias durante miles de millones de años. Cuando las bacterias se agrupan en colonias en zonas costeras del mar comparten una serie de rutinas biológicas que provocan un residuo pegajoso, al que se van adheriendo motas de arena. Eso son los estromatolitos, y van creciendo a lo largo del tiempo hasta alcanzar a veces los cientos de metros de extensión. Se hacen visibles como estructuras similares a coliflores, muy duras, de color oscuro, resbaladizas y de formas diversas (alargadas, aplanadas o redondeadas), que incluso llegan a sobresalir del nivel del mar. Conocemos muchos estromatolitos por todo el mundo ya sin actividad bacteriana, pero en 1961 los científicos descubrieron en el norte de Australia una formación de estromatolitos con bacterias… vivas. Se creía que estas primeras bacterias habían terminado siendo devoradas en su totalidad por seres más complejos, así que fue una sorpresa tremenda encontrarlas. Aún hoy día se pueden ver a estas verdaderas reliquias de la vida respirando y existiendo igual que hace 3.400 millones de años. Es casi un milagro que podamos contemplar con nuestros propios ojos la vida tal y como era entonces, aunque a decir verdad el espectáculo tampoco es para sufrir un shock emocional: sólo se ven las formas redondeadas, negras y feas de los estromatolitos con su viscosa película bacteriana encima y, de vez en cuando, unas burbujitas que salen a la superficie (la respiración de las bacterias). Pero para los biólogos son un tesoro.

Con el tiempo las bacterias han aprendido a alimentarse con cualquier cosa que puedan ustedes imaginar. Digan lo que sea, y las bacterias se lo comerán. Las hay que devoran azufre, hierro, amoniaco, rocas, manganeso, nitrógeno, cobalto, incluso sustancias tan mortíferas como el ácido sulfúrico. Acidithiobacillus thiooxidans, sin ir más lejos, vive en concentraciones de ácido sulfúrico tan elevadas que podrían disolver un transatlántico y a todo su contenido, incluidos por supuesto tripulantes y pasajeros. Y sin embargo allí está ella desde hace quién sabe cuántos millones de años, oxidando tranquilamente sulfuro de hidrógeno (H2S), es decir, añadiéndole oxígeno que obtiene de la atmósfera. Por cada molécula oxidada se crea energía aprovechable para la bacteria y una molécula del temible H2SO4. Por tanto, el ácido sulfúrico (o H2SO4) es el producto de desecho de su metabolismo y nadie se explica todavía cómo Acidithiobacillus thiooxidans es capaz de resistir a una sustancia que derrite los metales; es más, fuera del ácido sulfúrico muere inmediatamente. Pese a todo, el colmo de la adaptación de las bacterias para nutrirse de cualquier sustancia se alcanza con las que viven en entornos mortalmente radioactivos. Por ejemplo, una especie llamada Micrococcus radiophilus está encantada devorando los residuos de plutonio en el interior de los reactores nucleares. Este organismo microscópico puede recomponer de manera automática, perfecta y en décimas de segundo su ADN, cuyas secuencias son continuamente destruidas por la radiación. Cada año los científicos descubren nuevas bacterias que viven en ambientes extremos, y son por ello llamadas extremófilas (etimológicamente, «amantes de lo extremo»). Los primeros organismos que sorprendieron por existir donde se suponía que era imposible el mantenimiento de la vida se hallaron en España, concretamente en el Río Tinto, dentro de la provincia de Huelva. Ese río arrastra agua con gran cantidad de hierro disuelto producto de la actividad minera de extracción de piritas, y la acidez de sus aguas es tan alta que se pensaba que anulaba cualquier función biológica. Pero la arquea Picrophilus y la bacteria Ferroplasma acidarmanus viven estupendamente allí, devorando los ácidos de hierro como un niño se atracaría de su pastel de cumpleaños. Desde entonces hemos estudiado bacterias adaptadas a existir sin problemas en entornos de enorme sequedad como la arena profunda de los desiertos, de tremenda presión como los 11.000 metros bajo el mar de la Fosa de las Marianas, de gran salinidad como el Mar Muerto, en lugares tan fríos como los hielos polares profundos o tan hirvientes como las chimeneas volcánicas. El organismo que mejor aguanta el calor es Pirylobus fumarii, que se reproduce con toda normalidad dentro de fumarolas submarinas donde el agua alcanza los 114 grados de temperatura. En definitiva, cuanto más sabemos de las bacterias más se amplían los límites de la vida, y ambientes que hace sólo cincuenta años considerábamos inviables parecen ahora escenarios propicios para la existencia animada. Todavía ignoramos en realidad dónde se encuentra la frontera en que lo vivo no puede desarrollarse, pero parece que queda mucho más lejos de lo que habíamos podido imaginarnos nunca.

Aún así, todos los casos de bacterias extremófilas a las que nos hemos referido hasta ahora son relativamente raras, y muchas abiertamente insólitas. Parecen ser especializaciones evolutivas concretas y desde luego sorprendentes, pero minoritarias. En realidad la mayoría de las bacterias viven en ambientes similares a los nuestros y se alimentan de nutrientes más normales, como materia orgánica viva o en descomposición. Pero entre que comen casi de todo, que ocupan cualquier nicho ecológico imaginable y que han tenido miles de millones años para multiplicarse, las bacterias están por todas partes. Las encontramos en el aire, sobre cualquier tipo de suelo, arriba y abajo de todos los mares y océanos, en el interior de los seres vivos, o enterradas hasta a cinco kilómetros de profundidad. Y las hay por billones de billones… no de individuos bacterianos, sino de toneladas de ellos. Si tomásemos sólo las bacterias subterráneas y las depositáramos en la superficie cubriríamos la Tierra con una capa de quince metros de altura más o menos. Si pudiéramos contarlas se estima que encontraríamos unos cuarenta millones de células bacterianas por cada gramo de arena y mil millones por cada litro de agua dulce. En total, y este número es uno de los más inverificables de los que aparecen en este libro, se calcula que existen unos cinco millones de trillones de trillones (o 5×1030) de bacterias en este instante en el mundo, muchas de las cuales colonizan todos los animales, las plantas, los hongos, los microorganismos e incluso a otras bacterias más grandes. Nuestro planeta pertenece a las bacterias, aunque nos cueste entenderlo y aceptarlo. Y aunque conocemos miles de especies se cree que aún no hemos descrito ni el diez por ciento de las que suponemos que existen. Casi cada lugar que miramos ratifica el indiscutible éxito de la vida en la Tierra, que lo cubre todo con un manto verde; pero la verdadera prueba definitiva de la omnipresencia y energía de las cosas vivas consiste en la ubicuidad de las bacterias. No podemos encontrar ningún rincón donde no se alimenten, crezcan y se reproduzcan. Si algún día una catástrofe terrible acabara con la vida compleja ellas seguirán aquí sin duda alguna. Desde su punto de vista nosotros habremos sido una especie de efímero, curioso y complicado estadio temporal de la vida.

En nuestros propios cuerpos hay de media diez veces más bacterias que células humanas. Un adulto de talla media está compuesto por ochenta billones de células, pero es el casero involuntario de ochocientos billones de bacterias. No podemos librarnos de ellas. Un recién nacido viene al mundo hospedándolas ya y nunca dejará de alojarlas hasta su muerte, cuando sea un anciano. Repartidas por toda nuestra superficie, se alimentan espléndidamente de las escamas del piel que desprendemos y de las sabrosas grasas segregadas por las glándulas sebáceas. Tenemos una media de quinientos billones de bacterias siempre encima nuestro, lo que equivale a un millón y medio por cada centímetro cuadrado de piel. Pero la distribución no es exactamente equitativa. Tienen preferencia por los rinconcitos cálidos y protegidos, a saber: nuestras narices y bocas, las axilas, el ombligo (un ombligo es el hogar él solo de una media de 2.368 tipos distintos de bacterias), las ingles, los pliegues de los órganos sexuales, el ano y los espacios entre los dedos. Las bacterias, al vivir sobre nosotros, son las que nos provocan halitosis, placa dental y caries, y sobre todo el mal olor corporal, ya que sus productos de desecho suelen ser gases ácidos no muy agradables al olfato. No se trata pues de nuestro sudor, porque el sudor está compuesto en un 99 por ciento de agua y por tanto no huele a nada. Cuando nos duchamos, nos ponemos desodorante o nos lavamos la boca aniquilamos las bacterias por millones, pero tardan poco en recuperarse, en realidad menos de uno o dos días. Y toca lavarnos otra vez si queremos tener una vida social normalizada. Aún así, la mayoría de las bacterias humanas están adaptadas a vivir dentro de nuestro organismo, desde las raíces del pelo al interior de la punta de las uñas de los pies. Aunque, en general, prefieren con diferencia la garganta, el sistema respiratorio, el tracto digestivo y los intestinos. En total cerca de dos kilos de nuestro peso corporal está constituido por las bacterias que acogemos. Y hacen falta muchísimas bacterias para completar dos kilos: tantas como tenemos dentro de nosotros. Cientos de billones de ellas. Para que se hagan una idea, unos diez millones de ejemplares bacterianos viven en cada gramo de nuestro tejido intestinal.

Como las bacterias están con nosotros desde siempre los seres complejos hemos sido capaces de llegar a ciertos acuerdos beneficiosos con ellas. Los cien billones de bacterias que pastan en nuestro sistema digestivo nos ayudan a digerir los alimentos, hasta el punto de que sin su actuación no seríamos capaces de llevar a cabo procesos esenciales como producir vitaminas B y K, ácido fólico o biotina, sustancias que necesitamos diariamente. Incluso evitan que los desechos de la comida se acumulen en el tracto digestivo y nos causen infecciones; las bacterias se encargan de devorar gran parte de esos desechos y transformarlos en gases, mucho más fáciles de eliminar del cuerpo (se imaginan cómo los expulsamos, ¿verdad?). Sin bacterias no podríamos soportar los lácteos y tendríamos que renunciar a placeres como el queso, los yogures o un agradable vaso de leche, porque sólo las enzimas que segregan nuestros okupas bacterianos son capaces de transformar la lactosa en algo no tóxico para nosotros. ¿Conocen los famosos bífidus y Casei inmunitas que tanto se anuncian por televisión? Pues no son más que concentrados de bacterias beneficiosas, millones en cada botecito, que refuerzan nuestro sistema inmunitario gracias a incrementar el número de ejemplares llamados Lactobacillus en el intestino. Es cierto, las bacterias beneficiosas nos ayudan a evitar infecciones porque mantienen a raya e incluso aniquilan a otras que nos provocan enfermedades. De todas formas, si no quieren gastarse dinero en esos productos un simple yogurt posee casi los mismos efectos. Aunque hay un punto de equilibrio. No se les ocurra atracarse de tales concentrados bacterianos, porque un exceso puede ser tan perjudicial como la escasez. Y si estos diminutos inquilinos son importantes para las personas, para los herbívoros resultan directamente esenciales. Ningún animal podría alimentarse de hierba sin bacterias, ya que los organismos animales no son capaces de digerir la celulosa de las plantas. Son las bacterias del tracto digestivo de los herbívoros los únicos organismos que logran transformar la celulosa en glucosa, y la glucosa es lo más parecido a la gasolina de la vida. Sin bacterias no habría herbívoros y todos los animales deberíamos comer sólo carne. ¿Creen que eso sería posible? Pues claro que no. ¿Quién estaría en la base de la pirámide nutritiva si el antílope tuviera que comerse al león, y viceversa? Ningún animal mantendría los eslabones de la cadena alimentaria, que se rompería por todos lados. La vida más allá de los microorganismos sería imposible sin las bacterias. Y hay más. Sólo las bacterias pueden extraer el nitrógeno y usarlo como materia prima para fabricar aminoácidos, ADN y otras estructuras imprescindibles para la vida. Lo hacen las que viven en las raíces de las plantas, que fijan el nitrógeno del suelo y se lo suministran a los vegetales ya preparado y utilizable. De los vegetales lo obtienen los herbívoros y de ellos, al comérnoslos, los carnívoros. Así de importantes son para nosotros las bacterias, y tanto les debemos, incluido el nitrógeno que forma nuestras biomoléculas.

Claro que hasta ahora hemos hablado de las bacterias buenas; pero hay muchos tipos, miles de ellas, que nos causan problemas, a nosotros y a cualquier ser vivo. Muchos problemas: casi el 85 por ciento de las enfermedades conocidas en el ser humano se deben en mayor o menor medida a la intervención de bacterias. Por tanto, si decíamos que la lista de males provocados por virus es larguísima, ni les cuento la que corresponde a las bacterias. Bastantes dolencias bacterianas resultan tan mortales como las debidas a los virus. Por ejemplo, la tuberculosis, el cólera, la peste o la neumonía, el tétanos, la rabia, la lepra o el tifus (y esto es una serie que he escrito según se me iba ocurriendo dentro de unas posibilidades larguísimas) son algunas de las grandes plagas de la historia, que han aniquilado, y lo siguen haciendo por desgracia, a cientos de millones de personas. Incluso bacterias beneficiosas o al menos neutras en condiciones normales que viven en nuestros cuerpos se transforman de repente en maniacas asesinas. La meningitis o la pulmonía, por ejemplo, está causadas por unas bacterias llamadas Staphilococcus y Streptococcus, que todos llevamos en la garganta y que no suelen causarnos ningún daño. Nadie sabe por qué, pero organismos que conviven con nosotros durante decenas de años deciden matarnos de repente, a veces en cuestión de horas o días. En los últimos tiempos se siguen descubriendo nuevas enfermedades provocadas por bacterias. Provocó bastante conmoción que se confirmara que las úlceras de estómago o que problemas mortales del corazón, incluidos los infartos de miocardio, tienen implicaciones bacterianas. Varios tipos de cáncer, como el de colon o los linfomas, no parecen ajenos a las bacterias, y tampoco lo es un mal tan terrible como la esclerosis múltiple. Los biólogos creen que aún nos queda mucho que descubrir todavía, y encontraremos bacterias implicadas en enfermedades con relaciones que ahora ni suponemos. Se apunta incluso que algunas deformaciones congénitas pueden estar provocadas por infecciones bacterianas que actúan sobre el feto en formación, dentro del útero de la madre. Y para no alargar la narración de horrores, quizá mejor nos saltamos la parte de las pérdidas multimillonarias que las bacterias causan cada año por epidemias en la ganadería o la agricultura, o sobre los daños en la flora y fauna salvajes.

Las bacterias patógenas más comunes.

Antes de mediados del siglo XX cualquier infección bacteriana solía terminar con la muerte, ya que no había forma de combatirla. Aparte de los casos en que existía una vacuna, las únicas prevenciones posibles eran lavarse las manos con frecuencia y mantenerse lejos de los enfermos. Aún me estremecen, cuando releo libros de historia de la medicina, las narraciones dedicadas al aislamiento de los tuberculosos o a las campanillas que debían portar los enfermos de lepra. El pánico del ser humano a las infecciones se debía no sólo a sus terribles efectos, sino a que nadie sabía por qué ocurrían. La Andalucía musulmana sufrió una tremenda epidemia de peste negra en el siglo XIV y los médicos Ibn Khatima e Ibn Al-Jatib conjeturaron que la causa estribaba en unas entidades que penetraban en el cuerpo humano, lo devoraban por dentro y pasaban de unos enfermos a otros. Pero hubo que esperar hasta 1683 y a la fabricación de microscopios lo bastante potentes para que se pudieran observar bacterias directamente, y se confirmara de esta forma la intuición de la medicina andalusí. Ya en el siglo XIX Louis Pasteur y Robert Koch describieron estas entidades omnipresentes y peligrosas, y la gente supo que eran la causa de la mayoría de las infecciones. Se les bautizó por fin como bacterias, pero todo el mundo seguía ignorando como combatirlas, aparte de mantener normas básicas de higiene y, como siempre, aislar a los afectados. Al enfermar la única esperanza posible era que nuestro sistema inmunitario lograra triunfar, una esperanza en mucho casos demasiado remota.

En todos los libros de medicina se cita a Alexander Fleming como el gran héroe en la búsqueda de los antibióticos, pero es una verdad a medias. Lo cierto es que el ser humano había aprendido a utilizar sustancias que luchaban contra las infecciones desde mucho antes. Por ejemplo, nos consta que en China, hace más de 2.500 años, descubrieron que colocando soja fermentada con hongos sobre zonas infectadas de la piel el enfermo de lepra mejoraba e incluso sanaba. Lo mismo sabemos que hacían los egipcios por la misma época y los griegos posteriormente, utilizando mohos de diversos tipos. Como muchos otros conocimientos la sabiduría en torno a uso de hongos o mohos para combatir infecciones se perdió en las tinieblas de la Edad Media. Hubo que esperar nada menos que hasta el siglo XX, concretamente hasta 1909, para que un bacteriólogo alemán llamado Paul Ehrlich inventara el primer antibiótico, y no estaba basado en los hongos sino en el arsénico. El producto se llamaba Salvarsán, sólo resultaba efectivo contra la sífilis y lo que hacía era envenenar a las bacterias causantes de la enfermedad (y de paso al propio paciente si la dosis era excesiva). La utilidad de los hongos contra la bacterias volvió a descubrirse en la historia por pura casualidad, en 1928, cuando a Alexander Fleming se le cayó una gotita de Penicillinum notatum (un hongo azulverdoso de la misma familia que el que crece en la piel de las naranjas pasadas) sobre un cultivo de bacterias Staphylococcus aureus, una especie malísima causante de una colección de enfermedades que van de la meningitis a la neumonía, pasando por decenas de dolencias más. Fleming observó que donde estaba el hongo se inhibía el crecimiento de las bacterias, pero no fue mucho más allá en su investigación. Tuvo que ser un discípulo suyo, Cecil Payne, quien se ocupó del asunto, y descubrió que algunos tipos de hongos producen una sustancia que inhibe el crecimiento bacteriano. Diez años más tarde obtuvo la penicilina, el primer antibiótico moderno. Así que la historia de la medicina ha sido muy generosa con Fleming, porque su papel en el descubrimiento fue bastante menos importante de lo que se cree popularmente.[13]

Con el desarrollo de antibióticos cada vez más potentes basados en diversas sustancias los médicos se mostraban exultantes en su lucha contra las enfermedades bacterianas. Se llegó a decir que era cuestión de tiempo que las infecciones desaparecieran de la faz del mundo. Pero no contaban con dos armas cruciales e insólitas de que disponen las bacterias. La primera es su capacidad de compartir sus códigos genéticos. El mecanismo por el que lo hacen de llama conjugación bacteriana, y es único en la naturaleza. Explicado de forma muy sencilla, consiste en que una bacteria donante y una bacteria receptora se ponen en contacto mediante unos pequeños apéndices similares a pelos que sobresalen de sus membranas. Tales pelillos son huecos y a través de ellos pueden transferirse, y lo hacen habitualmente, pequeñas cantidades de ADN, que se integran y funcionan con normalidad en la bacteria receptora. Esto consigue que, simplemente por probabilidad, una mejora conseguida por una sola bacteria se extienda al todo el grupo de bacterias colindantes. Y colindantes aquí es una palabra poco adecuada: en poco tiempo la mejora puede llegar a todas las especies de bacterias compatibles en el mundo entero. Las bacterias se comportan así, en cierta manera, como un único organismo evolutivo. Es igual que si los seres humanos pudiéramos tomar prestados los genes que regulan el desarrollo de alas en las aves y en la siguiente generación todas las personas lograran volar tan ricamente. Fantástico, ¿verdad? Pero nosotros no podemos hacerlo; sólo lo consiguen las bacterias entre ellas. Es por este mecanismo por el que las bacterias consiguen desarrollar la famosa resistencia a los antibióticos. Cuando una mutación genética hace que un individuo de una colonia se convierta en inmune al medicamento es fácil que esa variación se transmita a todas las bacterias del grupo, y de ahí en no demasiado tiempo a todas las bacterias similares de cualquier parte del planeta. Por ejemplo, en el año 2010 una persona portadora de un tipo de bacilo resistente a los antibióticos usuales llegó a España desde la India. Los síntomas de su enfermedad, que era una neumonía, se manifestaron aquí, pero el hospital descubrió que no tenía nada que pudiera curarlo. Hoy día esa bacteria se ha diseminado por trece países europeos y ha despertado la alarma entre los médicos. Y todo reside en un gen, llamado metallo-betalactamasa, que ha convertido a las bacterias NDM-1, las que lo poseen, en superbacterias resistentes. Este fenómeno ocurre cada vez con más frecuencia y el resultado es que muchos antibióticos, ya sean derivados de la penicilina o de otras sustancias, incluidos los elaborados sintéticamente en laboratorios, han pasado en poco tiempo de ser efectivos a convertirse en inútiles.

Y nuestra única arma ante esta resistencia es un uso racional de los antibióticos, pero lo racional a veces parece incompatible con los seres humanos. Sólo debemos usar antibióticos por prescripción médica, y nunca debemos dejar de tomarlos antes del tiempo indicado. Si suspendemos el tratamiento antes de haber aniquilado a todas las bacterias, aunque ya no tengamos síntomas habrán quedado algunas vivas que son las que mostrarán posibilidades de hacerse resistentes. Cuando volvamos a enfermar todas las nuevas bacterias habrán copiado el truco genético de las antiguas supervivientes y no tendremos con qué curarnos. Si la cepa se extiende a otras personas, nadie que la padezca podrá ser tratado. En realidad, quienes pensaban que con los antibióticos habíamos vencido a las bacterias estaban muy equivocados. Libramos cada día una feroz guerra evolutiva con ellas; nosotros mejoramos nuestros antibióticos, ellas mejoran sus resistencias, y así sucesivamente una y otra vez. Cada año se producen sólo en Europa 400.000 infecciones de bacterias resistentes que matan una media de 25.000 personas. Eran enfermedades antes curables y que ahora resultan mortales. Así que no parece que vayamos ganando la batalla. Y las empresas farmacéuticas no crean antibióticos completamente nuevos desde hace décadas. Necesitan demasiada inversión económica y no está garantizado que en poco tiempo las bacterias no se hagan a su vez resistentes a los mismos. De manera que los ejecutivos de los laboratorios han dado la orden de abandonar la investigación de nuevas generaciones de antibióticos. Miles de médicos y biólogos están convencidos de que algún día tendremos que reprocharles esa actitud, y todos lo lamentaremos profundamente si aparece una cepa bacteriana muy agresiva que provoque una epidemia ante la que estaremos inermes. Y no crean que si eso sucediera tendríamos tiempo para reaccionar y empezar a acelerar la fabricación de nuevos antibióticos, porque el segundo truco que convierte a las bacterias en casi invencibles es la velocidad a la que se propagan. Las cifras marean, dan verdadero vértigo. En condiciones apropiadas una bacteria puede dividirse en dos idénticas y perfectamente formadas cada quince minutos. Partiendo de un único ejemplar en sólo 18 horas el número de sus descendientes alcanzará los 7.000 millones de bacterias, que es igual al total de personas que habitamos actualmente en todo el planeta Tierra. Bajo condiciones óptimas algunas bacterias pueden crecer y dividirse muy rápido, tanto como duplicarse en menos de 580 segundos. Si tenemos en cuenta que las células humanas de replicación más veloz, las del epitelio del estómago, tardan siete horas en completar el proceso, nos daremos cuenta de la enorme ventaja que las bacterias logran gracias a su rapidez. Una bacteria, una sola, puede colonizar un cuerpo humano completo en pocas horas, siempre que disponga de alimento. Y, como sabemos, pueden comer casi cualquier cosa.

Bueno, ¿y si no tienen qué comer, o se encuentran en entornos hostiles? ¿Se mueren? A veces sí. Pero no siempre. Lo mismo que son capaces de multiplicarse como locas, también poseen la habilidad de ralentizar sus metabolismos hasta extremos inconcebibles. Hay bacterias que se convierten en esporas y pueden paralizarse como si fueran granos de arena durante millones de años. Pero también existen bacterias que no forman esporas y viven en ambientes hostiles con muy pocos nutrientes. En este caso su secreto para subsistir resulta el contrario a la reproducción acelerada; lo que hacen es vivir al mínimo. Se mantienen con sólo un poquito de oxígeno y cantidades diminutas de materia orgánica. Sus procesos vitales se miden en días, y eso es lo que emplean en completar una sola respiración o en la asimilación de una simple molécula de alimento. Observadas a lo largo de una vida humana parece que no hacen absolutamente nada, como si fueran materia inerte. Se dividen ocasionalmente a un ritmo de decenas de años. Así gastan muy poca energía y logran sobrevivir, eso sí, llevando una existencia de un aburrimiento terrible. Pero a cambio de aburrirse alcanzan edades de miles de años. El caso más extremo que conocemos se publicó en mayo de 2012, cuando un grupo de científicos estadounidenses encontró una colonia de bacterias vivas a unos treinta metros de profundidad bajo el océano Pacífico, en una zona aislada de la luz solar y rodeada por capas de arcilla que evitaban la llegada de cualquier tipo de agua que proporcionara rotación alimenticia. El equipo que las estudia cree que estos microbios no han recibido nutrientes desde hace más de 65 millones de años, pero han estado activos, sin congelarse ni hacerse esporas, todo ese tiempo. Si es cierto, sus metabolismos ultralentos les han permitido convertirse en los seres vivos más viejos del planeta.

Polizones del espacio exterior

Tras estos sorprendentes descubrimientos no era muy difícil dar un paso al frente y que algunos biólogos empezaran a considerar si la vida no llegó en realidad del espacio exterior, transportada por meteoritos en la etapa convulsa de los primeros años terrestres. Tal vez, proponen estos científicos, el universo bulle de vida y las bacterias, con un tremendo poder de adaptación y supervivencia, pueden viajar a través del cosmos como polizones en asteroides y cometas. Eso explicaría, por ejemplo, porqué los seres vivos aparecieron tan pronto en nuestro planeta, justo en la época posterior a la etapa en que la Tierra sufrió el bombardeo de restos de materia interestelar. La teoría de que la vida, la que conocemos aquí, proviene de una especie de siembra espacial de organismos se llama panspermia, y equivale por tanto a decir que todos los seres que nos rodean, incluidos nosotros, tenemos origen extraterrestre. La idea se remonta a mediados del siglo XIX, pero fue formulada formalmente en 1903 por el Premio Nobel de Química Svante Arrhenius, y entonces se entendió casi como una curiosidad intelectual. Sin embargo, descubrimientos sucesivos en el tiempo ha conspirado para convertir la panspermia en una hipótesis seria. En primer lugar, el código común del ADN hace posible que toda la vida terrestre descienda de un único organismo, así que a lo mejor no hicieron falta muchos invasores microscópicos. Incluso hubiera bastado con uno que prosperara donde no tenía competencia para colonizar un planeta entero. Después se encontraron aminoácidos, como vimos, en piedras llegadas del espacio exterior; nueva dosis de confianza para los defensores de la panspermia. Además, el conocimiento cada vez más profundo de las bacterias extremófilas llevó a aceptar que pueden sobrevivir en entornos increíblemente hostiles, tanto como los cometas y por supuesto en otros mundos. Se han revivido bacterias que llevaban 120.000 años congeladas en el subsuelo helado de la Antártida, una edad que fue superada con creces en mayo de 1995, cuando dos biólogos costarricenses, Raúl Cano y Mónica Borucki, lograron «resucitar» bacterias que llevaban 39 millones de años en el intestino de una abeja preservada en ámbar. Las bacterias habían detenido su metabolismo y se encontraban en forma de esporas, pero cuando fueron introducidas en un sistema alimenticio adecuado se desperezaron y comenzaron a funcionar como si nada hubiera pasado. Existen historias aún más impactantes. El caso de supervivencia bacteriana más increíble se dio a conocer en octubre de 2001, cuando un equipo de la Universidad de West Chester de Pennsylvania logró reanimar a una bacteria que llevaba ¡250 millones de años! incrustada en un grano de sal. Hoy día sigue manteniendo el récord de ser vivo ultraconservado más antiguo. Las bacterias se agarran a la vida de forma verdaderamente increíble. Escuchen lo que les voy a contar ahora, porque parece ciencia-ficción y sin embargo es absolutamente cierto. En abril de 1967 una sonda geológica de la NASA, la Surveyor 3, aterrizó en la Luna llevando a bordo, entre otros equipos, una cámara de televisión. En noviembre de 1969 la nave fue recuperada por una misión tripulada y devuelta a la Tierra. Los técnicos descubrieron entonces que en la lente de la cámara había una colonia de bacterias llamadas Streptococcus mitis, y estaban vivas. Llegaron a la Luna por un error en la esterilización de la Surveyor 3 y habían permanecido sin morir 31 meses, expuestas al frío lunar, a la falta de nutrientes y a las destructoras radiaciones solares. Hoy sus descendientes siguen reproduciéndose sin presentar ninguna anormalidad. Desde entonces hemos aprendido que el espacio vacío no es un entorno necesariamente mortal para las bacterias, y experimentos realizados en el año 2008 por la Agencia Espacial Europea revelaron que lo mismo ocurre para otras formas de vida, como los líquenes y algunas algas. Con tantos datos no es de extrañar que muchos científicos, incluidos numerosos Premios Nobel, estén convencidos hoy día de que la panspermia es lo que mejor explica la aparición de la vida en nuestro planeta. La Universidad de Princeton anunció en el año 2011 que numerosos tipos de bacterias no tendrían problemas para viajar largos siglos por el espacio, y que algunas, por ejemplo Deinococcus radiodurans (llamada así porque se alimenta de uranio), sobrevivirían al cataclismo que desencadenaría el meteorito que les sirve de transporte al impactar con la superficie de cualquier planeta.

Obviamente, la panspermia lograría un buen espaldarazo si encontramos vida fuera de la Tierra. Sobre todo, si bioquímicamente es parecida a la nuestra (si es demasiado diferente sería difícil pensar que evolucionamos desde ella hasta nosotros). Hay al menos una persona que cree que ya hemos logrado localizar bacterias extraterrestres, y de hecho las conserva a buen recaudo en su laboratorio en importantes cantidades. Se llama Goldfrey Louis y es profesor de física de la Universidad de Cochin, en la India. Los habitantes de una ciudad del sur de ese país, Kerala, vieron caer una lluvia de intenso color rojo a lo largo de dos meses del año 2001. Preocupado porque se tratara de un caso peligroso de contaminación, Louis recopiló numerosas muestras de esa agua escarlata caída del cielo, pero no encontró ni arena del desierto ni elementos químicos raros. Por contra, lo que observó al microscopio fue una colección de células rojas vivas muy parecidas a las terrestres, pero que carecían de ADN. La cosa iba más allá de un descubrimiento curioso, así que se puso en contacto con algunos de los mayores expertos mundiales en panspermia para saber si lo que había encontrado podían ser los primeros seres extraterrestres localizados por el hombre. El equipo internacional de biólogos que investiga el caso dijo en 2006 que, en base a testimonios de habitantes de la zona, existían indicios de que un cometa se había desintegrado sobre Kerala coincidiendo con el inicio de la precipitación roja. Las células, pues, podrían haber caído a la Tierra desde los restos helados del cometa convertidos en lluvia. Las células estaban vivas pero no parecían desarrollar ningún proceso metabólico. Aunque la gran sorpresa estaba por llegar. El colmo del misterio se produjo en septiembre del 2010. Dentro de las pruebas a que las extrañas células eran sometidas se las expuso a temperaturas muy altas. Cuando alcanzaron los 121 grados las células rojas empezaron a reproducirse por división, es decir, cada célula daba lugar a dos hijas exactamente iguales. Y, recordemos, no tienen ADN. Todos los seres vivos actuales se replican gracias al ADN. Los científicos aún investigan cómo estas células consiguen copiarse a sí mismas. De hecho, mientras ustedes leen esto los organismos de Kerala se siguen multiplicando sin parar en laboratorios indios y británicos con entornos controlados a 121 grados centígrados de temperatura.

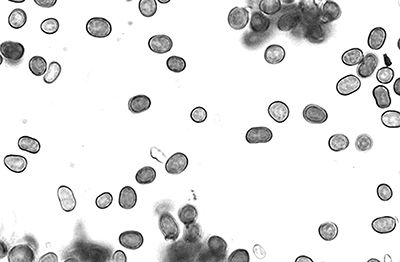

Goldfrey Louis está más convencido que nunca de que estamos ante los primeros seres extraterrestres hallados por el hombre. La inmensa mayoría de los biólogos, sin embargo, cree que no hay pruebas suficientes todavía para asegurar tal cosa, algo que desde luego cambiaría los libros de historia (y bastantes cosas más dentro de nuestra egocéntrica cultura humana). La última noticia sobre este asunto es muy reciente y llega del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Investigadores de este prestigioso centro afirman que el espectro de emisión de estas células al ser iluminadas es prácticamente único, y creen haber identificado un espectro de luz similar… pero muy lejos. Se encuentra en una zona de la Vía Láctea llamada Rectángulo Rojo, alrededor de una estrella de la constelación de Monoceros. Prefiero pararme aquí antes de salirme del terreno de la ciencia y entrar en el de la imaginación, porque sólo falta imprudencia para pensar que una enorme aglomeración de tales células podría dar lugar al espectro lumínico (y al nombre) de esa zona de nuestra galaxia. Y para dejarnos un poco más con una incógnita digna de la serie Expediente X, un grupo de investigadores de la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, aseguró en septiembre de 2013 haber hallado formas de vida extraterrestre en la atmósfera de nuestro propio planeta. Enviaron un globo a la estratosfera, a 27 kilómetros de altura, dotado con unos filamentos pegajosos para atrapar lo que hubiese por allí. Cuando recuperaron el globo, encontraron adheridos a los filamentos unos microorganismos que según ellos no pueden proceder sino del espacio exterior, porque no existe ningún mecanismo físico que pueda haberlos elevado tanto desde la superficie terrestre. La seriedad del equipo y la publicación del hallazgo en una prestigiosa revista científica, con todo un arsenal de datos adjuntos, ha hecho que los especialistas tomen en consideración tal descubrimiento. ¿Quieren ver que aspecto presenta uno de estos bichos espaciales, si es que lo son? Pues aquí lo tienen.

Microfotografía de los organismos de Kerala antes de su multiplicación.

La disciplina que trata la vida fuera de la Tierra se llama exobiología, y a sus especialistas se les suele tomar el pelo diciéndoles que son los únicos científicos sin ciencia que estudiar, porque su campo de trabajo, simplemente, aún no existe. Pese a Kerala, a los extremófilos y al equipo de Sheffield, no hay por el momento certeza de vida fuera de nuestro pequeño planeta. Pero eso no quiere decir que los exobiólogos se pasen el día en sus despachos leyendo novelas de extraterrestres. Se dedican, sobre todo, a estimar las condiciones mínimas para el surgimiento de la vida, y a buscar sitios del universo dónde puedan cumplirse tales parámetros. Como estamos aprendiendo que la vida es muchísimo más resistente de lo que creíamos, los supuestos hábitats crecen sin parar, siempre que consideremos formas simples como las bacterias, es decir, organismos microscópicos y muy básicos. Si se trata de pensar en hombrecitos verdes o en ecosistemas complejos como los de la película Avatar la lista se acorta tanto que, con nuestros conocimientos actuales, casi desaparecen todas las opciones. Así, los exobiológos ven posibilidades de encontrar algo parecido a bacterias en nuestro propio Sistema Solar, concretamente en Marte (o al menos quizás fósiles de ellas), y en cuatro satélites, Titán y Encelado de Saturno, y Europa e Io de Júpiter. Encelado y Europa tienen una capa de hielo bajo la que existe calor procedente de una intensa actividad volcánica, así como grandes cantidades de carbono, nitrógeno y oxígeno, mientras que Io añade una atmósfera llena de compuestos orgánicos esenciales. ¿Quién da más? Pues Titán, que es el candidato favorito para acoger a nuestros vecinos más cercanos, aunque sean microbios. Titán tiene mares líquidos de metano y una atmósfera similar a la de la Tierra hace 4.000 millones de años. Los exobiólogos creen que si lleváramos un grupo selecto de nuestras bacterias a Titán tendrían muchas probabilidades de prosperar allí sin excesivos problemas. Y si el Sistema Solar nos defrauda, la lista de lugares potencialmente habitables elaborada por los astrofísicos Stephen Kane y Dawn Gelino enumera, a fecha de mayo de 2012, 595 planetas en 481 sistemas diferentes, y sigue aumentando. Hoy día la inmensa mayoría de los bioquímicos considera que la vida microscópica es bastante abundante en el universo, el problema es encontrarla e identificarla. Y entre estos científicos un número no pequeño sigue valorando la panspermia como una posibilidad a tener en cuenta seriamente. En cualquier caso, y aún en el supuesto de que alguna vez logremos saber de manera comprobable y definitiva que la panspermia es cierta, ello sólo nos remitiría a buscar otro escenario para el origen de la vida, porque si vino de alguna parte está claro que nos llegó ya formada. Así que se trata de una hipótesis que retrasa, pero no afronta, el ciclo inicial del surgimiento de la materia viva.

Microfotografía de una diatomea (se trata de una alga unicelular) encontrada a 27 kilómetros de altura, en la estratosfera terrestre.

Es hora de comer

A los microbiólogos no les cabe ninguna duda de que las extraordinarias capacidades de adaptación, resistencia y variabilidad de las bacterias y las arqueas se debe a que han dispuesto de muchísimo tiempo para evolucionar y perfeccionarse. Durante tal vez dos mil millones de años ellas fueron los únicos seres vivos de la Tierra, hasta la aparición de organismos más complejos como las células con núcleo. Pero es que dos mil millones de años son muchísimos, y más teniendo en cuenta la rapidez de su multiplicación y su capacidad de intercambiar genes, lo que favorece las mejoras evolutivas de forma exponencial. Nos podemos imaginar nuestro planeta en la época bacteriana como un verdadero caldo vital, un mundo lleno de nutrientes y miles de millones de formas básicas de vida replicándose y variando según cada ambiente, en un gran éxtasis de creatividad biológica. Pero, esto es importante, la vida no se hizo más compleja, sólo se diversificó dentro de su simpleza. Es como si las células primitivas hubiesen preferido explotar todos los recursos posibles antes que hacerse más complicadas. Había bacterias por todos lados y de millones de tipos distintos, pero la estructura básica era similar en todas ellas. Y este fenómeno tiene una explicación según la ciencia más reciente. La razón se centra en la limitada capacidad de la vida primitiva para extraer energía de su entorno. Porque crear materia orgánica de sustancias inertes no es un proceso nada sencillo. El hecho de alimentarse resulta muy complicado por muchos nutrientes que hubiese disponibles en la Tierra antigua.

En realidad, alimentarse consiste en obtener electrones para mantener la cadena de reacciones del carbono. Así como suena. Los procesos químicos que dotan de potencia vital a los organismos se centran en el intercambio de enlaces de alta energía por otros enlaces de baja energía. La diferencia entre los electrones más energéticos y los menos energéticos es la que queda disponible para que los seres vivos la empleen en acumular aminoácidos, crear proteínas, sintetizar y copiar ADN, y buscar más nutrientes desplazándose (las bacterias se mueven gracias a flagelos que usan como látigos o a sustancias resbaladizas que deben fabricar). Eso es mucha energía y toda se logra por medio de complejos intercambios de electrones. Siguiendo este razonamiento, un nutriente no es más que un donante de electrones. Por eso las bacterias pueden comer cualquier cosa, porque gracias a una larga existencia han conseguido desarrollar metabolismos de obtención de electrones a partir de sustancias muy diversas. Veamos un ejemplo, el de las primeras bacterias que utilizan el azufre. Estos seres necesitan tres elementos para mantenerse vivas: un donante de electrones, dióxido de carbono (CO2) y luz solar. El donante de electrones es el sulfuro de hidrógeno, H2S, en el que dos átomos de hidrógeno se encuentran unidos por enlaces covalentes con un átomo de azufre (su símbolo químico es «S», porque azufre en latín se decía «sulphur»). La energía de cada enlace es de 4,82 kilocalorías por mol. Cuando un fotón de luz incide sobre la molécula de sulfuro de hidrógeno, uno de los electrones de los hidrógenos se eleva a un nivel de energía superior en el interior de su átomo. Y no sirve cualquier fotón; la bacteria sólo aprovecha fotones cuya frecuencia sea exactamente de 870 nanómetros. Es la potencia necesaria para elevar el electrón a un orbital de mayor energía. El desequilibrio energético termina rompiendo la molécula de H2S y quedan liberados los dos protones y dos electrones de los dos hidrógenos. La reacción química correspondiente con el dióxido de carbono produce glucosa, que ya sabemos constituye el combustible fundamental de los seres vivos. La reacción, de forma esquemática, queda así:

CO2 + H2S + luz = C6H12O6 + S + H2O

Es decir, que obtenemos glucosa más azufre elemental más agua. A veces el proceso cambia y tenemos glucosa y ácido sulfúrico, como vimos antes. Ajustando las cantidades, necesitamos seis moléculas de dióxido de carbono más doce moléculas de sulfuro de hidrógeno, más 24 fotones de luz, para producir una molécula de glucosa más seis de azufre y otras seis de agua. La glucosa es extraordinariamente energética, tanto como 3,75 calorías por gramo, y a partir de ella la bacteria obtiene la fuerza necesaria para sus procesos vitales, incluida la síntesis de proteínas, la replicación del ADN y la formación de las membranas y flagelos. Y esa energía de la glucosa viene, precisamente, de las 4,82 kilocalorías por mol de cada enlace original del sulfuro de hidrógeno que los fotones disolvieron. Dicho de otra manera, es la energía electromagnética exacta de los fotones de luz la que ha pasado a convertirse en fuerza vital para la bacteria mediante esas transformaciones químicas. Y no sólo para una bacteria. A través de la cadena alimenticia toda la materia orgánica que nos sirve de alimento procede de procesos similares, que implican rupturas de enlaces moleculares covalentes y la extracción de su correspondiente energía como combustible vital. Química pura y casi tan simple como prender fuego a un tronco seco. Pero lo que obtenemos es la gasolina de la vida.

Cualquier actividad vital necesita de la glucosa, debidamente transformada en procesos posteriores, como fuente de energía. De hecho la combustión de gasolina dentro del motor que hace moverse un coche es tremendamente parecida a nivel químico a la oxidación bacteriana de los donantes de electrones. Pero para utilizar la energía de forma eficiente debemos almacenarla para usarla cuando sea necesaria, igual que un coche necesita un depósito de gasolina. Y en la forma en que almacenamos la potencia electrónica sí que vemos, tan claro como el cristal, cómo un organismo puede transformar la materia inerte en energía vital. Vamos a explicarlo. Si lo recuerdan, hemos dejado a dos protones que formaban parte de los hidrógenos del H2S por ahí sueltos, dando vueltas por el interior de la bacteria. Pues intentando encontrar su equilibrio eléctrico los protones errantes terminan uniéndose a una molécula bastante especial llamada nicotinaminadenín dinucleótido fosfato (no se preocupen, no les voy a preguntar este imposible nombre nunca jamás, lo prometo), abreviadamente NADP. El NADP queda cargado positivamente y eso será importante más tarde. Pero la clave del milagro de la nutrición está en los dos electrones que también habíamos dejado sueltos. Miren por donde, siguen destinos diferentes. Uno de ellos viaja por una cadena de proteínas transportadoras de electrones y al final de la ruta se une a otra molécula para dar lugar a algo muy importante que recibe el nombre de adenosín trifosfato, ATP para los amigos. El ATP es otra maravilla de la naturaleza. El electrón va recogiendo potencia durante la cadena de proteínas transportadoras y al llegar al final crea enlaces de alta energía con el ATP, en concreto de 7,7 kilocalorías por mol. La bacteria guarda la energía que obtiene del Sol en forma de ATP. Es como su almacén, su supermercado, su gasolinera. Cuando necesita energía para cualquier actividad vital sólo tiene que unir el ATP cargado negativamente con el NADP, que recordamos tiene dos protones de más, para producir una reacción química. ¿Y qué obtiene de ella? Pues aquí reside uno de los logros espectaculares de la bioquímica: sintetiza glucosa. Así es como la vida obtiene su energía. Y nos hemos dejado un fleco, recuerden, en forma de un electrón sobrante. Ese electrón se une no al ATP, sino al NADP, y crea una molécula de hidrógeno con uno de los dos protones que el NADP había adquirido provenientes de los hidrógenos del H2S. El NADPH, donde la H nos dice que ahora incluye un átomo de hidrógeno, sigue teniendo un protón de más, y esa carga positiva servirá a continuación para sintetizar aminoácidos y otras muchas moléculas orgánicas. Por tanto, hemos obtenido toda esta cadena energética de los dos protones y los dos electrones en que fueron disueltos los átomos de hidrógeno por la luz solar al principio del proceso.

Todo este baile de electrones y protones se llama fotosíntesis y nos retrotrae a los fundamentos físico-químicos de la vida, que a nivel primario consiste sólo en un intercambio de potenciales electromagnéticos. Así funciona el milagro increíble de transformar la luz del sol en energía orgánica que nos da la existencia. Ya sabemos que las bacterias han aprendido a usar muchas sustancias donantes de electrones (incluso vimos el uranio por ejemplo), y algunas incluso pueden prescindir de la luz solar y sustituyen los fotones por partículas atómicas diferentes, así que no utilizan propiamente la fotosíntesis. Pero constituyen una excepción muy minoritaria. La luz del sol sigue siendo el alimento y sustento último de casi cualquier ser viviente. Y si creen que el ATP y el NADP es algo propio de las bacterias, se equivocan. El proceso que les he contado es la base de la actividad de todos los seres vivos. Las personas usamos las mismas moléculas, surgidas y perfeccionadas a lo largo de miles de millones de años, para nuestras actividades. En este mismo momento las células de sus cuerpos están rompiendo a grandes velocidades los enlaces de alta energía del ATP para transformarlo en glucosa, y con la degradación de la glucosa su cerebro puede crear las conexiones neuronales que ustedes necesitan para entender este texto. Cualquier actividad de sus vidas emplea el almacén molecular del ATP. Por supuesto debemos reponerlo de manera continua, unas cinco mil veces al día nada menos, y no podemos hacerlo por nosotros mismos. Sólo lo producen las plantas, y nosotros se lo robamos al comerlas, o al comer otros animales que han comido herbívoros que han comido plantas. De hecho la distinción entre animales y plantas es justamente ésa: la capacidad de producir materia orgánica a partir de lo inorgánico, algo sólo al alcance de las bacterias y del mundo vegetal. Los animales somos piratas ecológicos que robamos las nutrientes vitales fabricados por las plantas, aunque a cambio nuestra respiración les proporciona el dióxido de carbono que necesitan para su metabolismo. Es lo menos que podemos hacer por ellas antes de devorarlas.

Con el tiempo la fotosíntesis se ha ido complicando progresivamente, y muchos seres tienen mecanismos más elaborados que incluyen dos sistemas complementarios, con más pasos intermedios y que aprovechan mejor la energía. Pero el modo de nutrirse del entorno sigue siendo el mismo básicamente desde el inicio de la vida celular. Por ejemplo, las plantas son verdes porque han desarrollado células específicas llamadas cloroplastos que contienen la molécula verdosa conocida como clorofila, muy utilizada en los chicles y en las golosinas porque sabe muy bien. La clorofila resulta muy fácilmente excitable por la luz y por tanto logra una gran eficacia en la fotosíntesis. Es capaz de captar, modular y utilizar todas las frecuencias de luz visible… menos la correspondiente al color verde. Es decir, las plantas son verdes porque la luz de ese tono es reflejada por ellas, y la desechan por peligrosa. En efecto, los fotones de color verde son los más energéticos y las plantas no han podido desarrollar un mecanismo químico seguro para su empleo. Las transformaciones de la fotosíntesis implican reacciones casi tan intensas como la combustión (de hecho es una combustión controlada, porque participan el oxígeno y el carbono), y parece milagroso que las bacterias y las plantas no ardan como antorchas al llevar a cabo el proceso. Las bacterias del azufre son rojas o azules porque resultan menos eficientes en la fotosíntesis y ellas sí necesitan luz más potente, así que absorben los tonos verdes y reflejan los rojos y azules, menos intensos en sus frecuencias de onda. En las plantas verdes los órganos de otro color, como las flores, las frutas o el tronco, no son de esa tonalidad cromática porque no participan en la fotosíntesis. En general las placas fotoeléctricas de las plantas verdes son las hojas, y allí es donde se concentran los cloroplastos y la clorofila.

Las bacterias rojas, rojoazuladas o púrpuras, que así las llaman distintos autores, dominaron la Tierra durante cientos de millones de años, y aunque se expandieron por todos sitios no pudieron llegar a convertirse ni en mucho más grandes ni en mucho más complejas. El motivo, lo acabamos de ver, es que crear energía orgánica de elementos inertes resulta un proceso tan complicado que la naturaleza viva lo realiza con gran dificultad y relativamente escasa eficiencia. Para crecer o producir nuevas estructuras hace falta mucha más energía, algo fuera del alcance de las bacterias primigenias. Comer nitrógeno, azufre, cromo o lo que sea no deja demasiada fuerza para hacer más cosas aparte de subsistir y reproducirse. Pero en el mundo hay una sustancia que sí otorga un gran rendimiento energético. Se llama oxígeno. El problema es que en la atmósfera primitiva no había ni una gota de oxígeno libre. Todo estaba en el suelo y las rocas, unido a hierro y otros metales, a los que oxidaba, o bien combinado con carbono en forma de CO2, o con hidrógeno en moléculas de agua. El potencial del oxígeno libre serviría para disparar el metabolismo de cualquier ser vivo, pero además de no estar disponible resulta que era un veneno terrible para las bacterias de entonces. Pongan oxígeno en el interior de una de esas bacterias y se combinará con sus moléculas internas, oxidándola por complejo y dejándola tan muerta como una llave vieja. Así que ni pensar en aquellos tiempos en usar el oxígeno como combustible del que obtener sabrosos electrones muy energéticos.

Ello fue de esta manera hasta que apareció un tipo especial de organismos, que hemos bautizado como cianobacterias. Se trata de bacterias verdeazuladas o directamente verdes, precursoras de las algas, y eran verdes porque evolucionaron y sobrevivieron utilizando el nicho ecológico que las omnipresentes bacterias púrpuras les habían dejado, las longitudes de onda de luz débiles que ningún organismo estaba aprovechando: todas menos la verde. Gracias a alguna mutación evolutiva de las muchas que se debían producir en aquel mundo incipiente, las cianobacterias inventaron hace unos 2.400 millones de años la fotosíntesis basada en el agua. La extracción de electrones de la molécula de agua es tan energética que tuvieron que prescindir de las ondas más intensas para no abrasarse durante su nueva y poderosa fotosíntesis, así que pudieron dejar la luz verde para que las demás bacterias siguieran compitiendo por ella. Al reflejar la longitud de onda que percibimos como verde fueron por tanto los primeros seres de ese color, que ahora domina nuestro planeta. La fórmula del agua, H2O, es muy parecida a la del sulfuro de hidrógeno, H2S, que antes hemos analizado, así que el proceso de formación de ATP y NADP no resulta en esencia diferente. Pero existen varias consecuencias esenciales. Primero, el agua es un elemento tremendamente abundante, así que no había limitación para que las cianobacterias accedieran a su nutriente fundamental. Segundo, la reacción química basada en la ruptura de moléculas de agua da lugar a mucha más energía. Tercero, y esto es clave, el producto de desecho de estos seres es oxígeno puro, que se empezó a acumular en la atmósfera. Pueden suponer que si el oxígeno era un veneno para el resto de las bacterias, pero no para ellas, las cianobacterias lo tenían todo a su favor para ir progresando. Se adaptaron a utilizar un recurso potente y abundante y encima producían toxinas para eliminar a las bacterias competidoras por los demás nutrientes disponibles (las sustancias con que construir aminoácidos). La fotosíntesis basada en el agua fue un gran invento para las cianobacterias.

Y para la vida en general. Gracias a su actividad, el oxígeno apareció libre por primera vez en la Tierra. Ello permitió la formación de la capa de ozono, lo que mejoró la protección de las tierras secas frente a las radiaciones solares dañinas. Y después el oxígeno fue aumentando su presencia en el aire en forma de moléculas de O2, para desgracia de las bacterias púrpuras, quienes tuvieron que ir retirándose a entornos cada vez más restringidos, tales como el fondo del mar o el subsuelo. Muchas, por cierto, encontraron refugio dentro de otros seres vivos hasta llegar al interior de nuestros cuerpos, y ahí siguen, huyendo del oxígeno como pueden.[14] Gracias a su nuevo metabolismo y a la eliminación de la competencia las cianobacterias fueron capaces de colonizar todos los ambientes: el agua salada de los mares, el agua dulce de lagos y ríos, los suelos, el hielo, los desiertos. Hoy día encontramos tapices fósiles de cianobacterias hasta en el lugar más árido del Sahara o en la montaña más congelada de Groenlandia. A lo largo de los siglos la vida pasó de ser de color púrpura a obtener su precioso color verde actual. Pero además las cianobacterias hicieron otras cosas importantes. Al entrar en simbiosis con otras células crearon las primeras plantas como tales. La clorofila, concentrada en los cloroplastos u órganos encargados de la fotosíntesis en las plantas actuales, no es más que un rastro evolutivo de las cianobacterias en la vida vegetal de hoy. Las cianobacterias tenían también la habilidad de tomar el nitrógeno del aire, donde es más abundante, y reducirlo a amonio, una forma nitrogenada aprovechable por todas las células, mientras que la mayoría de las bacterias deben esforzarse mucho más para sintetizar el nitrógeno del suelo. Al disponer de más energía las cianobacterias se hicieron más grandes y comenzaron a crear compuestos de carbono mucho más elaborados, así como a codificar proteínas con creciente eficacia. Según Jiri Komárek, uno de los mayores expertos en cianobacterias del mundo, estos organismos son «el invento más revolucionario que se ha dado en el planeta Tierra». Sin duda, en una época que duró centenares de millones de años sin que se dieran cambios evolutivos radicales, la aparición de las cianobacterias supuso un hecho espectacular. Aunque no existiesen periodistas para contarlo. Fue, de hecho, la principal noticia desde la aparición del primer ser vivo.

Respiremos intensamente y verán cómo crecemos

La actividad de trillones y trillones de cianobacterias a lo largo de unos 1.500 millones de años elevó los niveles de oxígeno en la atmósfera hasta porcentajes muy altos. Nuestra atmósfera ya era rica en oxígeno hace unos mil millones de años. No se crean que el proceso se ha detenido. Las cianobacterias fueron devoradas hace mucho tiempo por bacterias superiores que ellas ayudaron a aparecer, pero las plantas y las algas actuales siguen hoy con el trabajo de crear oxígeno por todos sitios, en tierra firme, mares u océanos.[15] En algún momento de la historia, hace unos 350 millones de años, el oxígeno llegó a componer el 35 por ciento de los gases atmosféricos. Pero como ya hay muchos seres que respiramos oxígeno, lo usamos y expulsamos a cambio dióxido de carbono, su proporción en el aire es bastante estable, en torno al 21 por ciento desde hace muchos siglos. Estamos contaminando el aire con productos venenosos y gases de efecto invernadero, pero por el momento no corremos peligro de quedarnos sin oxígeno para respirar. Aunque sea, al menos en las ciudades, mezclado con un montón de porquerías.

La obtención de energía mediante la ruptura de moléculas de agua es lo que conocemos como respiración, en contraposición al empleo de otras moléculas, que se llama glucolisis y que se realiza en ausencia de oxígeno. La respiración resulta mucho más efectiva que cualquier otro método de obtención de electrones y la utilizamos en la actualidad todos los seres complejos. Por ejemplo, cuando no hay oxígeno la glucosa sólo puede ser degradada hasta convertirse en etanol o ácido láctico, y por este proceso las bacterias púrpuras y las arqueas obtienen menos de la mitad de las 3,75 calorías por gramo que posee la glucosa. Cuando un organismo puede trabajar en presencia de oxígeno la glucosa llega a ser transformada completamente en dióxido carbónico y agua, y eso cede casi la totalidad de las 3,75 calorías por gramo. Es lo que hacemos todos los seres grandes: aspiramos oxígeno, expulsamos CO2 y vapor de agua, y gracias al proceso de respiración nos quedamos con casi toda la energía que puede proporcionar la glucosa. Imagínense el cambio que supuso para la naturaleza. De pronto, los organismos capaces de aprovechar el oxígeno dispusieron de enormes cantidades de energía utilizable. Y la usaron, lógicamente, para crear estructuras más ambiciosas, más eficientes, para mejorar. La primera mejora fue disparar la síntesis de nuevas proteínas. Algunas servían para identificar, como sistemas olfativos muy primarios, a las moléculas alimenticias. Otras mejoraban la movilidad gracias a añadir cilicios o flagelos más capaces que creían sobre las membranas. Otras nuevas proteínas crearon verdaderos esqueletos de sustancias resistentes que daban soporte al crecimiento celular. Finalmente, cuando la síntesis proteica era tan abundante que dificultaba la propia replicación del ADN (todo estaba empezando a enmañararse demasiado dentro de las células, parecían ya fábricas ultraveloces con las cadenas de producción enredadas unas con otras), aparecieron los primeros núcleos, en los que una membrana interna separaba el imprescindible ADN del resto de los componentes y lo protegía de la frenética actividad química de alrededor. Así llegamos a las primeras eucariotas, las células nucleadas que componen todos los seres vivos complejos, incluidos nosotros.

Comparadas con una bacteria procariota, las células eucariotas son una maravilla del diseño biológico. Además de un núcleo diferenciado y protegido por una membrana especial donde se empaqueta el ADN de una manera profundamente ordenada, poseen órganos específicos para cada actividad, son capaces de coordinar miles de reacciones fisiológicas que se realizan con gran rapidez en espacios muy reducidos, y se comportan como plantas y animales microscópicos, buscando activamente alimento, migrando a ambientes más propicios o seleccionando los nutrientes adecuados. De los tres dominios de la naturaleza, bacterias, arqueas y eucariotas, plantas y animales estamos incluidos en este último. Somos un ligero brote de la gran rama eucariota. Puede dolernos quedar relegados a tan minúsculo espacio del árbol de la vida, pero así son las cosas. La inmensa mayoría de los organismos siguen siendo unicelulares, bien simples como bacterias y arqueas o más complejos como los eucariotas.

¿Cómo se produjo el nacimiento de estas supercélulas? La teoría actual resulta muy hermosa y está aceptada de manera casi general. Cuando las primeras células grandes comenzaron a alimentarse de cianobacterias, éstas se retiraron a zonas marginales de la Tierra. Pero algunas tuvieron una idea magnífica: irse a vivir dentro de esas células enormes cada vez más evolucionadas, y empezaron a colaborar con ellas en una forma de simbiosis que se mantiene hasta hoy. En concreto, las cianobacterias se dejaron devorar por las nuevas células eucariotas, pero para evitar ser degradadas empezaron a aportarles ventajas importantes. Se agruparon en unos orgánulos llamados cloroplastos, que hemos mencionado antes, y trabajaban para las grandes células proporcionándoles alimento extra en forma de glucosa. Esta simbiosis daría lugar a las plantas. Otras bacterias que resistían el oxígeno se incorporaron también a las nuevas células muy energéticas y conformaron lo que hoy llamamos mitocondrias, órganos encargados de llevar a cabo la respiración. No hay ejemplo más claro en la naturaleza de que las células complejas nacieron por simbiosis entre bacterias que las mitocondrias. Pese a los cientos de millones de años transcurridos, las mitocondrias conservan su propio ADN (aunque reducido, han perdido los genes que pueden tomar de su anfitrión), aún retienen ARN funcional, fabrican proteínas específicas y poseen membranas distintas a las grandes células que las alojan. Vistas al microscopio las mitocondrias son muy parecidas a bacterias en su forma y estructura. Ellas nos proporcionan muchos beneficios y a su vez disfrutan de una existencia mejor dentro de las células eucariotas, pero siguen siendo tan autónomas, conservan tanto su estructura bacteriana anterior, que es como si cualquier día pudieran decidir coger la mochila e irse a vivir su propia vida abandonando a su casero. Incluso el proceso de reproducción de las mitocondrias se produce de forma independiente a la célula que las aloja.

Los microbiólogos han encontrado varios casos muy ilustrativos que confirman que las células eucariotas actuales se formaron por adiciones simbióticas de bacterias. Se trata de seres que constituyen estadios intermedios de ese proceso pero que siguen existiendo y podemos estudiar con toda comodidad. Vamos a ver uno muy interesante. Se llama Giardia lamblia y se trata de un microorganismo que parece una pera diminuta de la que cuelgan algunos flagelos. Es un parásito del intestino delgado de los mamíferos y causa diarreas, dolor abdominal e incluso anorexia. Giardia lamblia pertenece al reino de los protozoos y por tanto está incluido en el dominio de seres unicelulares eucariotas. Los protozoos pueden devorar a otros microorganismos, así que se trata de depredadores, y ser depredador, aunque diminuto, supone un alto grado de evolución. En realidad, protozoo viene del griego πρώτο (leído «proto», primero), y ζώον (leído «zoón», animal), lo que indica que han sido considerados equivalentes a animales de una sola célula pero muy desarrollados. Pues bien, pese a ser todo un protozoo Giardia lamblia no tiene mitocondrias ni por supuesto cloroplastos. Sí posee muchas otras características de las células eucariotas, como nada menos que dos núcleos perfectamente diferenciados (de hecho, al microscopio parece una pera… con ojos), y flagelos o capas internas, pero es como si estuviera hecho a medias. En ningún momento de su evolución llegó a incorporar bacterias a su estructura, y se las tiene que arreglar solo, y bastante peor en realidad que otros protozoos más evolucionados. Los microbiólogos consideran a Giardia lamblia y algunos otros eucariotas similares estadios intermedios de la evolución entre las células simples sin núcleo y las células grandes, nucleadas y dotadas con partes especializadas tras la asimilación de bacterias.

La adquisición general de mitocondrias y otros orgánulos tuvo el poder que en la vida cotidiana suele conceder la unión de fuerzas. Bacterias y eucariotas podrían haber seguido subsistiendo por separado, mejor las segundas que las primeras, pero las que llegaron a fundirse en una simbiosis grandiosa y elemental desplegaron nuevas posibilidades inéditas hasta entonces y se impusieron a las demás. Una de esta nuevas características cruciales fue el cambio de función de las membranas externas. Como ya no tenían que encargarse en exclusiva del intercambio metabólico energético, las membranas desarrollaron una adaptación progresiva hacia trabajos más sofisticados. Por ejemplo, la capacidad de transmitir cargas eléctricas mediante el intercambio de iones, que dio paso a los sentidos, a poder percibir y analizar el entorno, y que gracias a la evolución es lo que hoy día nos permite pensar, pues se convirtió en la base remota de nuestro sistema nervioso. Las membranas también evolucionaron para producir numerosas divisiones en el interior de las células eucariotas. Como tienen de media mil veces más componentes que una bacteria, las eucariotas necesitan mucho espacio, espacio que no sólo se puede lograr creciendo sin parar porque supondría un enorme gasto energético. En vez de ello las eucariotas han desarrollado un ingenioso sistema de pliegues y circunvalaciones que aprovecha hasta el último de sus rincones, y hace que vistas al microscopio parezcan laberintos. Las membranas son el soporte de esta estructura profundamente intrincada de las células complejas, que con el tiempo facilitó la aparición de auténticos órganos dentro de ellas. Las membranas interiores aíslan las diversas sustancias y proteínas y crean algo similar a pequeñas fábricas especializadas, poniendo en contacto los elementos del metabolismo sólo cuando es necesario. Por su parte, zonas de las membranas exteriores se adaptaron para el movimiento. Unas pueden extenderse y contraerse para arrastrarse sobre el barro. Otras logran, con gran eficacia, generar cilios o patitas con que impulsarse. Algunas membranas combinaron estas habilidades con la capacidad de rodear partículas de alimento, cerrarse sobre ellas y devorarlas. El caso más espectacular de una evolución de las membranas celulares exteriores se da en el protozoo Didinium, que ha conseguido desarrollar una especie de dardos tóxicos con que inmoviliza a sus presas para poder comérselas con comodidad. Gracias a ello Didinium puede alimentarse con células tan grandes como él mismo. Es el gran cazador del mundo microscópico.

A lo largo de más de mil millones de años de evolución los seres unicelulares eucariotas han alcanzado un sorprendente grado de complejidad. El mejor ejemplo está constituido precisamente por el conjunto de organismos llamados protozoos, de los que ya hemos hablado. Si los protozoos fueran muy grandes, por ejemplo de varios centímetros de longitud, los confundiríamos fácilmente con animales o plantas normales. Pero sólo miden entre 10 y 50 micrómetros, aunque en algunos casos pueden crecer hasta un milímetro. En general cualquier microscopio medio nos permite disfrutar de sus maravillas. Por el momento hemos encontrado cerca de 30.000 tipos diferentes. Algunos poseen formas extraordinarias y otros son simplemente muy hermosos. Tienen apéndices que les proporcionan sentidos para percibir su entorno, piezas bucales, patas de diversas formas, estructuras parecidas a músculos o, como hemos visto, incluso lanzan flechas venenosas. Se alimentan de materia orgánica, como nosotros, y se mueven a gran velocidad, sobre todo en el agua, donde viven la mayoría de ellos. Aunque pueden replicarse por partición, los protozoos fueron los inventores de la reproducción sexual, gracias a la cual un nuevo individuo toma su carga genética de dos progenitores diferentes y puede beneficiarse así de una mayor variedad proteínica. Los protozoos han sido los grandes triunfadores de la vida unicelular, los más espectaculares y evolucionados. Siguen viviendo hoy día, causándonos enfermedades, algunas muy graves como la malaria y la disentería. Pero también nos ayudan a combatir las bacterias (se las comen) o a facilitar la digestión de los herbívoros. Los protozoos, por último, constituyen la base alimenticia de los seres marinos, ya que su abundancia los convierte en el menú preferente para los pequeños invertebrados que conforman el plancton. Y el plancton es, a su vez, la biomasa que sostiene la vida en los océanos. El mundo podía haberse quedado con los protozoos como las entidades más evolucionadas, como los reyes de la naturaleza viva. Pero ocurrió, bastante pronto, otro fenómeno magnífico. Las células eucariotas, tal vez animadas por su simbiosis con las bacterias, llegaron a combinarse entre ellas y se repartieron las funciones vitales que les permitían prosperar. Nacieron así los organismos pluricelulares, los que llegan hasta la plantas y animales, incluidos nosotros.

La cooperación al poder: los organismos pluricelulares

Si las bacterias y los eucariotas se las apañaron tan bien desde el origen de la vida en la Tierra, tuvo que haber una presión selectiva muy fuerte para que surgieran los seres pluricelulares. ¿Cuál era la ventaja que obtenían las células individuales cuando se agrupaban en organismos mayores? La primera respuesta que nos viene a la cabeza es el acceso a recursos alimenticios que ninguna célula aislada podrá nunca explotar. Ser pluricelular permite a una planta extraer al mismo tiempo energía del suelo a través de las raíces y del Sol a través de las hojas; le permite, también, competir mejor con el resto del manto biótico por el simple hecho de llegar más arriba para captar más luz y realizar la fotosíntesis. En el caso de los animales, sobran las razones: el pez grande se come al chico (refiriéndonos, quiero aclararlo, a los primeros tiempos, porque ser demasiado grande también supone un problema, como veremos más adelante). Además, el hecho de que las células se especializaran las hizo más eficaces energéticamente, debido a que podían existir sin necesidad de desarrollar todas sus estructuras vitales; ahora, al apoyarse unas a otras, sólo precisan mantener los orgánulos concretos para la labor que desempeñan dentro del organismo mayor. En definitiva, los seres pluricelulares no se veían obligados a competir directamente con los unicelulares, sino que encontraron su propio nicho ecológico, con una manera distinta de vivir y multiplicarse. También es importante recordar la reserva energética que el uso del oxígeno proporcionó a los seres vivos. Había un nuevo excedente de energía que podía ser utilizado para crear estructuras más complejas. De hecho, si colocamos el gráfico de incremento de oxígeno en la atmósfera junto al esquema de la aparición y crecimiento de seres pluricelulares, veremos que coinciden casi como un calco entre ellos.

Cuando hablo del surgimiento de la vida pluricelular me gusta decir que se trata de un milagro de la naturaleza igual de impactante, o tal vez más, que la propia aparición de la vida en sí misma. Ya hemos visto que las bolsitas de polímeros y proteínas que definen a los organismos unicelulares dependen de procesos que seguramente ocurren con relativa frecuencia en el universo. Pero les aseguro que la aparición de seres pluricelulares, con células especializadas que no podrían vivir de forma aislada, supone un fenómeno mucho más complicado. Crear un gran organismo en base a células coordinadas hasta niveles de exactitud absoluta es algo que roza lo insólito, pues implica unas modificaciones biológicas extremas en todos los sentidos. La especialización celular y su integración espontánea en organismos supone un fenómeno menos probable estadísticamente que la aparición de entidades autorreplicantes individuales. Los seres pluricelulares poseen un diseño, un plan de una complejidad extraordinaria, que la naturaleza ha llevado a cabo sin quererlo, por puro empuje de la lucha por la existencia, que fue mejorando las capacidades de los organismos mediante complicados mecanismos de simbiosis. Imaginen lo difícil que resulta que una célula se especialice en neurona y sólo en neurona, que otras se convierten en piel y sólo en piel, y otras en venas y sólo en venas, y así sucesivamente. Lo más sorprendente es que este fenómeno maravilloso de autoensamblaje autónomo se ha producido en una cantidad de tiempo relativamente corta.