7

7

Pero volvamos a la guerra civil. Volvamos a 1937.

A comienzos de ese año apareció por Valencia una treintañera inglesa llamada Kate Mangan. A diferencia de la mayoría de los jóvenes que por entonces llegaban a la España republicana, Kate no había viajado para sumarse a la lucha contra el fascismo. El motivo de su viaje era reunirse con su examante, Jan Kurzke, brigadista de origen alemán que se recuperaba de sus heridas de guerra en el hospital La Pasionaria, un antiguo convento de monjas a las afueras de Valencia. En junio de ese mismo año, Kate lograría marcharse con Jan para que éste terminara su recuperación en Inglaterra. Fue entonces cuando decidieron escribir juntos The Good Comrade, un libro sobre sus experiencias en España. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y el internamiento de Jan en un campo de concentración acabarían separándoles, pero la hija de ambos, Charlotte, ha conservado el manuscrito inédito de su madre y obtenido el de su padre.

El testimonio de Kate Mangan resulta particularmente interesante porque, durante la mayor parte del tiempo que pasó en Valencia, trabajó como secretaria en la Oficina de Prensa Extranjera. El empleo se lo había proporcionado Liston Oak, al que había sido presentada por la amiga con la que compartía habitación en el Hotel Inglés, Louise Mallory. Su español distaba mucho de ser fluido y, a pesar de eso, sus superiores recurrieron a ella en varias ocasiones para que transcribiera los discursos de las más altas autoridades de la República (Azaña entre ellas) y acompañara en calidad de intérprete a algunos corresponsales que querían visitar el frente de Teruel o de Madrid o conocer el funcionamiento de los Tribunales Populares. Pero su actividad habitual se desarrollaba en la propia oficina, y en sus memorias menciona a algunos de sus visitantes más asiduos: Ernest Hemingway, Ilya Ehrenburg, Egon Erwin Kisch. Con John Dos Passos coincidió sólo una vez. El encuentro no tuvo lugar en la sede de la oficina sino en una esquina próxima a ésta, y no parece aventurado afirmar que Dos Passos (al que sorprendentemente describe como «amarillo, pequeño, con gafas») acababa de recibir la noticia de la desaparición de su viejo amigo Robles Pazos.

El número de personas que trabajaban en la oficina llegaría a mediados del año siguiente a cincuenta y dos, pero por aquellas fechas debían de ser bastantes menos. El director era entonces Luis Rubio Hidalgo, al que, según Constancia de la Mora, le gustaba poco tener que atender a los periodistas extranjeros que se dejaban caer por su negociado para solicitar pases para el frente, alojamiento en la capital provisional de la República, plaza en algún vehículo que pudiera llevarles a Madrid o entrevistas con éste o aquel miembro del gobierno. Debía el cargo a su amistad con Julio Álvarez del Vayo. Lo mismo, al parecer, le ocurría a Constancia. De acuerdo con su propio testimonio, fue la mujer del ministro quien, en enero del año 37, la invitó a incorporarse a la oficina, aunque el nombramiento oficial, tal como recuerda en Cambio de rumbo Ignacio Hidalgo de Cisneros, le llegó del subsecretario del Ministerio de Estado y arquitecto Manuel Sánchez Arcas.

A Constancia de la Mora la llamaban Connie porque había estudiado en Cambridge. De familia aristocrática, hija de un terrateniente y nieta por parte de madre del político conservador Antonio Maura, había conocido a Hidalgo de Cisneros cuando tenía veinticinco años y una hija de cuatro, fruto de su primer matrimonio. Su casamiento civil con Hidalgo fue uno de los primeros tras la aprobación de la ley de divorcio, y a la ceremonia asistió en calidad de testigo Juan Ramón Jiménez, cuya mujer, Zenobia Camprubí, era buena amiga de Constancia y propietaria de la tienda de artesanías en la que ésta en aquella época trabajaba. Elegante, políglota, ferviente comunista, reunía las condiciones ideales para dirigir la oficina, y hasta Barea, que hizo de ella un retrato sangrante («los modales imperiosos de una matriarca, la simplicidad de pensamiento de una pensionista de convento»), le reconocería sus dotes organizativas. Con la complicidad de Valentín, cajero, secretario y hombre de confianza de Rubio, Constancia fue liberando a éste de responsabilidades y ocupando parcelas cada vez mayores de poder, hasta acabar al cabo de unos meses asumiendo la dirección, mientras Rubio era enviado a París a dirigir la Agencia España de noticias.

Entre la gente que entonces trabajaba en la oficina predominaban las jóvenes extranjeras: estaba Kate, estaba una tal Gladys que el primer día había llamado la atención a Constancia por lo descuidado de su vestuario, estaba una mexicana llamada Carmen que acogió con disgusto la incorporación de Kate, estaba Poppy Smith, una periodista norteamericana que constantemente reñía con Carmen porque ésta se burlaba de su manera de vestir… Pero también había algunos hombres: entre ellos, dos austríacos que se llamaban Selke y Winter (y a los que jocosamente llamaban Rosencrantz y Guildenstern, como los personajes de Shakespeare), el propio Liston Oak, incluso el poeta W. H. Auden, quien, pese a las reticencias de Oak, colaboró brevemente con la oficina y fue quien tradujo al inglés el ya citado discurso de Azaña.

Entre esos hombres estaba también Coco Robles Villegas. Tímido, larguirucho, de tez morena y dientes muy blancos, con unos ojos grises de largas pestañas y un mechón de pelo negro cayéndole sobre la frente, Coco no había cumplido aún los diecisiete años el día en que Málaga fue tomada por las tropas de Franco. Cuando la noticia llegó a Valencia, Kate había salido a tomar té en un bar cercano llamado Wodka, en la calle de la Paz. A la vuelta encontró a Coco y a Constancia de la Mora, solos en la oficina, llorando los dos. «Málaga, ¿verdad?», dijo ella, y el chico, avergonzado de sus lágrimas, asintió con la cabeza.

La desolación de Coco era sincera. Como su padre, creía en la causa republicana. También como su padre, había sacrificado la plácida seguridad de la vida norteamericana para entregarse a la defensa de esa causa. De hecho, podría haber regresado a la Universidad Johns Hopkins para iniciar los estudios de Filosofía en los que se había matriculado, pero había preferido permanecer en aquella España azotada por la guerra.

Su extraordinaria facilidad para los idiomas fue sin duda el motivo por el que le ofrecieron entrar a trabajar en la Oficina de Prensa Extranjera: hablaba a la perfección francés e inglés (éste con un acento de Baltimore muy apreciado por los visitantes y compañeros de trabajo estadounidenses), se defendía en italiano y portugués, y estaba estudiando ruso porque aspiraba a ser enviado a la Unión Soviética con algún empleo diplomático. Tal aspiración no era en absoluto descabellada. En aquel momento, el embajador español en Moscú (el primero tras el restablecimiento de relaciones) era el socialista Marcelino Pascua, buen amigo de la familia Robles desde que, en los años veinte, pasara una larga temporada en Baltimore ampliando sus estudios de medicina en la Universidad Johns Hopkins, y no es arriesgado suponer que en alguna ocasión, como Coco comentó a Kate, pudiera haberle sugerido la posibilidad de incorporarlo al personal de la embajada[91].

Había en la oficina varias personas encargadas de censurar las crónicas que los corresponsales extranjeros enviaban a las redacciones de sus agencias y periódicos. Censurar quería decir asegurarse de que los mensajes se atenían a la verdad de los hechos y de que esa verdad no incluía ninguna información que pudiera ser útil al enemigo. Una vez que el censor daba por bueno el texto, se pedía la conferencia. El piso disponía sólo de dos teléfonos desde los que se podían hacer llamadas internacionales, y con frecuencia estaban ocupados por comunicaciones oficiales. Cuando por fin el periodista entraba en la cabina para dictar su artículo, el censor le escuchaba por el teléfono de su mesa. Cotejaba sus palabras con las del texto finalmente aprobado y, si percibía alguna modificación, sólo tenía que accionar una pequeña palanca para interrumpir la comunicación.

Pero entre las obligaciones de Coco no estaba la de ejercer de censor. Demasiado joven para ese cometido, Luis Rubio y Constancia de la Mora preferían, además, confiárselo a empleados cuya afinidad política no ofreciera el menor atisbo de duda: los límites entre la censura y la propaganda eran, al fin y al cabo, difusos. La misión de Coco consistía, por un lado, en hacer de guía para los corresponsales que llegaban a la España republicana y, por otro, en revisar, junto a la propia Kate, todos los periódicos y revistas y seleccionar los artículos que debían ser traducidos o extractados. Con el sueldo que cobraba por ese trabajo atendía a las necesidades de su hermana y su madre.

La consternación con que Márgara Villegas vivía los acontecimientos acabó derivando en una profunda depresión que, unida a su mal estado de salud, la mantuvo durante varios meses recluida en su casa. Aunque más tarde, en Barcelona, también ella colaboraría con la oficina, Kate Mangan no recordaba haberla visto aparecer por allí. A la que sí veía era a la pequeña Margarita, Miggie. Morena como una hawaiana, de sonrisa deslumbrante, piel suave y ensortijada melena que le llegaba a los hombros, acudía Miggie de vez en cuando a almorzar con su hermano, y algunas tardes le recogía y con unos cacahuetes y unas manzanas se iban de picnic a la playa. Las circunstancias habían forzado a Coco a llenar el vacío dejado por su padre y a desarrollar un fuerte instinto de protección. En una ocasión se enteró de que Miggie había ido al Wodka con una amiga y le prohibió volver a hacerlo. En otra fueron al cine con un brigadista inglés, y Coco, por lo que pudiera pasar, insistió en sentarse entre el soldado y Miggie. Tenía ésta trece años pero aparentaba algunos más, y todos en la oficina estaban muy orgullosos de ella, tan lista y tan madura. Un dato que Kate no menciona en sus memorias pero que seguramente conocía viene a reforzar esta impresión: la pequeña Miggie, deseosa de contribuir a la maltrecha economía familiar, se había puesto a trabajar en los laboratorios del Ministerio de Propaganda a las órdenes de Lladó, uno de los fotógrafos que tomaban imágenes del frente y los bombardeos. Sólo la inquietud de Coco por la formación de su hermana persuadiría a ésta para que dejara el empleo y reanudara sus estudios en el Instituto-Escuela de la Gran Vía Ramón y Cajal.

A lo largo de la primavera, el departamento de Lenguas Romances de la Johns Hopkins seguía tratando de aclarar lo ocurrido con Robles. A solicitud de Henry Carrington Lancaster, el profesor de la Universidad de Wisconsin Antonio G. Solalinde escribió al ministro de Comunicaciones, Bernardo Giner de los Ríos, que le contestó diciendo: «Lo único seguro es que no hay rastro de él en los archivos de la policía y que no han sido capaces de encontrarle en ningún lado». En una carta a Lancaster, Maurice Coindreau comentaría dos semanas después que Giner había sido engañado por la policía. Según Coindreau, el gobierno español no quería «la menor publicidad, y engañarían al periódico The Sun del mismo modo que han engañado a Giner de los Ríos[92]».

A esas alturas, sin embargo, la muerte de Robles no era ya ningún secreto, y Lancaster designó para cubrir su vacante al poeta Pedro Salinas, que había pasado por Baltimore para dictar un ciclo de conferencias con el título «El poeta y la realidad en la literatura española» y que trabajaría en la Johns Hopkins los dos cursos siguientes. La firme determinación de Lancaster de conservar a Robles en su plaza la confirma una carta que el propio Salinas, ansioso por obtener un empleo estable en una universidad norteamericana, escribió a Germaine Cahen, mujer de Jorge Guillén. En ella, tras referirse de forma bastante desconsiderada a José Robles («un insensato que se fue a España, trabajó en el gobierno en cosas de propaganda y está ahora en la cárcel porque es un lenguaraz y pone a todo el gobierno como un trapo»), se quejaba del fracaso de sus intrigas para sustituirle: «Me ha dicho el jefe del departamento que están decididos a esperarle». En descargo de Salinas hay que decir que la carta está fechada el 8 de marzo, cuando todavía en Baltimore se desconocía el trágico desenlace de Robles[93].

¿Cómo reaccionó Coco ante la muerte de su padre? Su dolor y su abatimiento eran tan intensos que se negaba a hablar del asunto, y según Kate, que sentía una tremenda lástima por él, eso le llevó a sacrificar muchos de sus proyectos e ilusiones: renunció a su sueño de instalarse como miembro del cuerpo diplomático en Rusia y, pese a sus sinceras convicciones progresistas, se dio de baja de las Juventudes Socialistas Unificadas. En lo que respecta a este último punto existen algunas dudas. De acuerdo con las declaraciones que el propio Coco realizaría en agosto del año siguiente ante el instructor de su causa en el juzgado militar franquista, su afiliación a las Juventudes Socialistas databa de octubre de 1937, ocho meses después, por tanto, de la más que probable fecha de la muerte de su padre. Sin embargo, su hermana Miggie, que sí acabaría incorporándose a las JSU, no recuerda que Coco militara en formación política alguna. En el procedimiento sumarísimo de urgencia consta asimismo que, en julio de 1938, a los cuatro meses de cumplir los dieciocho años, ingresó en el Partido Comunista, dato éste que Miggie desmiente y que podría responder a una simple licencia del militar que le tomó declaración.

Lo que parece fuera de toda duda es su lealtad a la causa antifascista. Lo prueba un episodio recordado por Stanley Weintraub[94], según el cual una noche apareció por la Oficina de Prensa el escritor Elliot Paul, que había coincidido con John Dos Passos en París. «No sé qué le ha pasado. No quiere saber nada más de España. Anda con una historia de un amigo suyo al que mataron por espía», comentó Elliot Paul a Constancia de la Mora, y Coco, que asistía a la conversación, intervino para decir: «Espero que eso no haga perder a Dos Passos su interés por la lucha contra el fascismo en España. Ese hombre era mi padre».

Esto debió de ocurrir a finales de mayo o principios de junio. Para entonces, nadie en la Oficina de Prensa ignoraba que José Robles Pazos había sido asesinado por agentes de la policía secreta soviética, es decir, por unos comunistas extranjeros que trabajaban en estrecha colaboración con los comunistas del gobierno republicano y que, al menos en teoría, estaban sometidos a la autoridad de éstos. Dice Kate Mangan que la única empleada de la oficina que se atrevió a protestar enérgicamente por el caso fue Poppy, la periodista norteamericana, y reveladoramente añade: «Era evidente que nuestros colegas españoles eran unos desdichados, impotentes para hacer nada al respecto».

El testimonio de Liston Oak matiza este comentario. Según Oak, el superior directo de Coco, Luis Rubio Hidalgo, sí defendió abiertamente la inocencia de su padre, y lo mismo puede decirse del ministro de Estado, Julio Álvarez del Vayo. Las palabras de Liston Oak no hacen, sin embargo, más que confirmar la observación de Kate Mangan sobre la impotencia de sus colegas españoles: todos sabían que José Robles era inocente de las acusaciones de traición que se le imputaban, pero ni el propio ministro había sido capaz de impedir su ejecución[95].

El estado de ánimo de Coco no podía ser peor. A la desolación provocada por la muerte de su padre se unía el grave dilema que las circunstancias de esa muerte llevaban aparejado. La oficina estaba, en general, controlada por comunistas obedientes a las consignas del Kremlin, empezando por la propia Constancia de la Mora[96], que a pesar de todo tampoco se libraría de estar bajo sospecha. ¿Cómo podría Coco convivir con esa atmósfera de rigidez y sectarismo, que justificaba una persecución cuya primera víctima no había sido otra que su propio padre? Sin duda, hubo momentos en que se le pasó por la cabeza la posibilidad de dejarlo todo. Abandonar la oficina. Marcharse. Acaso regresar a América con Márgara y Miggie. Esa tentación, sin embargo, chocaba tanto con la realidad como con el deseo: con la atenazante realidad de esa madre deprimida y esa hermana pequeña de las que tenía que hacerse cargo y con el vigoroso deseo de contribuir a la defensa de la República. Para él, marcharse habría equivalido a desertar, a traicionar sus ideales, y lo que Coco quería era desmentir con su conducta a quienes habían acusado a su padre de traidor. Si siguió trabajando al servicio de la República fue, en último término, para reivindicar la memoria de su padre.

Por las cartas de Márgara[97] sabemos que a ella sí la había tentado la posibilidad de salir de España, y sobre todo la de enviar a Miggie a algún lugar seguro. Su nacionalidad estadounidense la autorizaba a abandonar el país en cualquier momento, y tanto Maurice Coindreau como Esther Crooks, profesora del Goucher College de Baltimore, se ofrecieron para darle alojamiento. Pero Miggie era todavía una niña, y a Márgara la atemorizaba el hecho de que su hija tuviera que cruzar sola el territorio francés para embarcarse, también sola, en un transatlántico. Como siempre, existía además el problema del dinero. Si hubieran prosperado las gestiones que se estaban realizando para el cobro del seguro de vida de Pepe, es indudable que madre e hija se habrían marchado de España, y los posibles destinos, además de los Estados Unidos, habrían sido Argentina, donde entonces se encontraba una de las hermanas de Márgara, y Francia, que era donde Dos Passos les había aconsejado que se refugiaran.

La póliza del seguro ascendía a casi cinco mil dólares, pero la Continental American Life Insurance Company insistía en que sólo estaba dispuesta a pagar si se le facilitaba un documento que certificara la muerte de Robles, y ese documento no existía, al menos de momento. En situación parecida se encontraba la cantidad (en torno a quinientos dólares) que el editor de Cartilla española adeudaba a Robles en concepto de derechos de autor. La pescadilla que se muerde la cola: Márgara no podía irse de España porque no tenía dinero, y no tenía dinero porque le faltaba un certificado que sólo podía conseguir en España. En el caso de la póliza ocurría además que, para mantener su vigencia, alguien tenía que encargarse de pagar las primas trimestrales. De ello se ocupó en un primer momento la propia Johns Hopkins y más tarde, pese a sus apuros financieros de entonces, un buen amigo norteamericano que no era otro que John Dos Passos[98].

Éste y Lancaster seguían velando por la suerte de los Robles desde el otro lado del Atlántico. El 6 de noviembre, un colaborador de Lancaster pidió ayuda al Departamento de Estado para que exigiera al gobierno español el certificado de defunción. La respuesta del Departamento de Estado, rápida y tajante, se parece mucho a la recibida con anterioridad para una petición no muy diferente: dado que Robles no tenía la nacionalidad estadounidense, ellos no podían hacer nada. El dinero, por tanto, debía esperar[99].

Ese mismo mes, la oficina se trasladó a Barcelona y ocupó unos despachos en la sede del Ministerio de Estado, del que dependía la Subsecretaría de Propaganda desde la desaparición, en el mes de mayo, del efímero Ministerio de Propaganda. La mudanza coincidió con el relevo de Luis Rubio por Constancia de la Mora en la dirección del negociado. El Ministerio de Estado se había instalado en la avenida Diagonal, entonces llamada avenida del 14 de Abril. La familia Robles vivía ahora muy cerca de allí, en un piso de la calle Rosellón próximo al paseo de Gracia. En Barcelona, a los evacuados solían asignárseles viviendas de partidarios de la rebelión que habían sido socializadas. Así ocurrió con los Robles y el piso de Rosellón 271, y en una historia como ésta, en la que aparecen tantos nombres de escritores, no puede dejar de consignarse la coincidencia de que el piso fuera propiedad de José María Carretero, autor de mediocres novelas sicalípticas y folletinescas que utilizaba el seudónimo de «El Caballero Audaz» y que, tras significarse como un ardoroso defensor de la dictadura de Primo de Rivera, había abrazado con entusiasmo la causa franquista. Márgara y sus dos hijos no vivían solos en el piso de El Caballero Audaz. Lo compartían con una de las hermanas de aquélla, Concha Fernández de Villegas (éste era el apellido completo de Márgara) y su hija Paloma.

Los primeros meses en Barcelona fueron relativamente tranquilos. Miggie estudiaba en el Instituto Ausiàs March y participaba activamente en las campañas de las JSU: en dos ocasiones y a solicitud del Comisariado de Guerra, llegó a visitar con otras chicas de las Juventudes a los soldados de la Brigada Lincoln, cuya moral trataban de elevar con charlas, canciones y bailes. Coco, mientras tanto, seguía trabajando en la Oficina de Prensa, en la que también colaboraba ahora Márgara, y ambos disfrutaban de las muestras de cariño de Constancia de la Mora y de la protección de Álvarez del Vayo. Las atenciones que éste dispensaba ahora a los Robles resultan hasta cierto punto sospechosas, y sólo las explica algún tipo de remordimiento o sensación de culpa: por fuerza, su incapacidad para salvar la vida del cabeza de familia tenía que seguir pesando en su conciencia. Pero es cierto que Coco, como más tarde declararía ante el instructor de su causa, era invitado con alguna frecuencia a comer en su domicilio particular y que Márgara acabaría haciendo buenas migas con la mujer de Álvarez del Vayo, Luisa, de nacionalidad suiza. De hecho, Márgara, Luisa y la mujer (ésta no suiza sino rusa) del presidente del Consejo de Ministros solían reunirse todas las tardes a tomar el té en la casa del matrimonio Negrín en el distinguido barrio de La Bonanova, y sin duda Márgara aprovechaba esos encuentros para sacar a colación el asunto del certificado de defunción. Sus cartas de la época vuelven una y otra vez sobre el tema[100]. La compañía aseguradora seguía negándose a pagar, y su única concesión había sido la de considerar el caso de Robles como una desaparición, por lo que, «si ésta continuara al cabo de siete años, los beneficiarios podrían emprender acciones legales ante el juzgado para que se le declarara legalmente muerto». Siete años: ¿quién sabía dónde estarían Márgara y los suyos siete años después? Lancaster y Dos Passos, exasperados, pusieron el caso en manos de un abogado, y mientras tanto insistían a Márgara para que hiciera valer sus influencias. Éstas, sin embargo, no parecían servirle de mucho: aunque tanto Negrín como Álvarez del Vayo le prometían de forma reiterada expedir la ansiada certificación, al final siempre surgía algún problema legal que lo impedía.

Por aquellas fechas, Kate Mangan había vuelto ya a Inglaterra. De las nuevas dependencias recuerda Constancia en sus memorias que las puertas eran de cristal, y cada vez que las sirenas anunciaban un bombardeo los empleados de la oficina se apiñaban detrás de sillones y sofás junto a los escasos tabiques, en los que no había ni puertas ni ventanas. Los bombardeos sobre Barcelona de la Aviación Legionaria Italiana con base en Baleares eran entonces intensos y continuados, porque en eso consistían las nuevas técnicas de terror aéreo: en una cadena ininterrumpida de ataques que obligaba a la población a huir al campo o recluirse en los más de mil trescientos refugios antiaéreos horadados en el subsuelo de la ciudad. Los días peores fueron el 17 y el 18 de marzo, en los que los aviadores italianos arrojaron cuarenta y cuatro toneladas de bombas y provocaron un millar de muertes. Mientras tanto, la ofensiva de las tropas nacionales sobre Cataluña parecía imparable. El 8 de abril, en pleno desmoronamiento del frente de Aragón, lograron tomar la localidad leridana de Tremp, donde estaba la mayor planta de energía eléctrica de Cataluña, y buena parte de Barcelona se quedó sin suministro: las calles a oscuras, los tranvías y los trenes eléctricos inutilizados.

Coco Robles acababa de cumplir dieciocho años y estaba a punto de ser llamado a filas. El 20 de abril, dos semanas antes de que esa llamada se produjera, acudió al cuartel Francesc Macià y se presentó voluntario. De acuerdo con sus posteriores declaraciones, lo hizo porque pensaba que de ese modo dispondría de alguna ventaja a la hora de elegir destino. Acogiéndose o no a esa presunta ventaja, fue destinado al XIV Cuerpo de Ejército, que, según un informe del Servicio de Información de la Policía Militar franquista, estaba «compuesto exclusivamente por guerrilleros». Paulina Abramson habla en Mosaico roto del XIV Cuerpo, comandado por el teniente coronel Domingo Ungría (un hombre poco «preparado teóricamente pero listo»), y recuerda los nombres de algunos de los instructores, entre los que había soviéticos pero también un polaco, un checo, un montenegrino, un serbio, un búlgaro… Durante un mes y medio, Coco recibió instrucción en la escuela de prácticas del XIV Cuerpo, situada en Valldoreix, en las proximidades de Barcelona, donde los especialistas le iniciaron en topografía y manejo de explosivos. La escuela, de acuerdo con el relato de Abramson, estaba lejos de los caminos más transitados, y los soldados conocían el centro como «la Casa Roja». Fue allí donde Miggie, en compañía de unas amigas de las JSU, acudió a visitar a su hermano poco antes de que, el 8 de junio, éste se incorporara a la Brigada 26 de la División 75 del XIV Cuerpo, que estaba acuartelada en Coll de Nargó, a unos treinta kilómetros al sur de la Seo de Urgel, y operaba en el Pirineo de Lérida[101].

La División 75 estaba compuesta por tres brigadas de unos ciento treinta hombres cada una. Su misión consistía en internarse por la noche entre las líneas enemigas y colocar explosivos (o, como ellos decían, petardos) en puntos estratégicos. Poco antes de intervenir en sus dos únicas acciones militares dejó claro en una carta a Esther Crooks lo orgulloso que se sentía de poder defender la República con las armas: «Soy un soldado del ejército republicano español que lucha contra un invasor extranjero[102]».

La primera acción tuvo lugar en los alrededores de Sort y concluyó en fracaso: consiguieron poner algún petardo pero su explosión no tuvo especiales consecuencias. En la segunda le fue aún peor. Las órdenes eran recuperar Tremp para restablecer el suministro de energía eléctrica a Barcelona, y la noche del 28 de julio, después de una marcha de más de cincuenta kilómetros por caminos de montaña, su brigada intentó atacar el destacamento que protegía las instalaciones. No sólo no consiguieron colocar ningún petardo sino que la retirada se realizó sin orden ninguno y acabó convirtiéndose en una auténtica desbandada. La oscuridad de la noche y lo accidentado del terreno contribuyeron sin duda al desbarajuste, y entre los diversos grupos de soldados que perdieron el contacto con el grueso de la brigada estaba el de Coco. Con él iban un andaluz de veintiséis años llamado Francisco García Durán, un aragonés de veintiocho llamado Julio Lasierra Banzo, y dos catalanes, Francisco Cerdá y Antonio Rigol, de veinte y treinta y un años respectivamente. Tras varias horas de caminar sin rumbo decidieron detenerse a descansar y acabaron quedándose dormidos. Y así, dormidos, fue como los encontró una unidad del ejército de Franco a las siete de la mañana del día 29. En el momento de su captura, Coco llevaba consigo un mosquetón de fabricación checa y cuatro bombas de mano.

Entre 1936 y 1939, cerca de quinientos mil prisioneros fueron internados en los más de cien campos de concentración franquistas. El cuartel general de Franco pretendió crear una red estable de campos, en la que encerrar a los «enemigos de España» y someterles a programas de reeducación ideológica, moral y religiosa. Sin embargo, la creciente afluencia de presos y la propia dinámica de la guerra pusieron el sistema al borde del colapso y facilitaron el triunfo de la improvisación, por lo que muy pocas veces se respetaban las garantías del Convenio de Ginebra de 1929 al que en teoría se acogía. En muchos de esos campos el número de reclusos triplicaba su capacidad máxima, y no fueron pocos los casos en los que la propia Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros recomendó el cierre de algunos de ellos por falta de agua y de letrinas. Las chinches y los piojos invadían los barracones en los que los presos se hacinaban, y éstos debían desinfectar la ropa lavándola en agua hirviendo. A las malas condiciones higiénicas había que sumar las alimentarias, que fueron la causa directa de la muerte de buen número de prisioneros. La dieta diaria solía consistir, junto a un minúsculo trozo de pan, en un caldo de mondas de patata o un par de latas de sardinas. Sólo los que recibían alimentos de su familia se libraban de la desnutrición, y el traslado a un campo alejado de la propia provincia equivalía en muchos casos a una condena a muerte. Quienes sobrevivían al hambre (y al tifus, que hacía estragos entre la población reclusa) permanecían a la espera de ser enviados al servicio militar, a la cárcel, a batallones de trabajo o al paredón de fusilamiento.

Junto a la ciudad de Zaragoza, debido a su proximidad con algunos de los frentes más activos y duraderos de la contienda, había dos grandes campos de concentración casi contiguos: uno en el término de San Juan de Mozarrifar y el otro en los terrenos de la Academia General Militar en San Gregorio. El de San Gregorio existía desde el comienzo de la guerra; el de San Juan, por el que pasaron más de ochenta mil prisioneros, entró en funcionamiento en febrero de 1938 debido a la saturación de aquél. Los dos estaban enclavados en una zona de vegetación escasa, sin árboles que aliviaran con su sombra el asfixiante calor del verano aragonés. Fue en el campo de San Gregorio en el que internaron a Coco el mismo día 29 y en el que, muy poco después, se le instruyó proceso de guerra sumarísimo.

Con la acostumbrada retórica de la fiscalía militar franquista, que consideraba rebeldes a quienes defendían el régimen republicano legalmente establecido, se le acusó de adhesión a la rebelión. El 13 de agosto se le tomó declaración. Coco, fiel a sus principios, manifestó que nunca había tenido la intención de pasarse a las filas de los nacionales y que creía firmemente en la victoria final del bando republicano. Después pidió que se informara de su detención a su buen amigo Julio Álvarez del Vayo, del que esperaba que iniciara las gestiones para un posible canje. No deja de ser un rasgo de ingenuidad: por un lado, porque los intercambios de prisioneros eran del todo excepcionales (Franco, de hecho, siempre manifestó su oposición a todo proyecto de canje que no fuera de alemanes e italianos, lo que sin duda respondía a exigencias de sus aliados); por otro, porque Álvarez del Vayo, que había sido incapaz de evitar el asesinato de su padre por personas supuestamente sometidas a la autoridad de su gobierno, difícilmente podría influir en el gobierno rival para mejorar la suerte de Coco.

La muerte de Robles Pazos, además, no sólo no iba a facilitar la defensa de su hijo sino que amenazaba con convertirse en un serio agravante: en un acta del 19 de agosto de la Comisión de Clasificación de Prisioneros y Presentados, redactada por lo demás en ruda prosa cuartelera, se consideraba a Coco «un poderoso auxiliar de la Rebelión, siendo paradógica [sic] esta colaboración después del asesinato de su padre, lo que le presenta de una moral denigrante». Dada la escasa relevancia política de Coco, este factor debió de ser determinante para que la comisión decidiera por unanimidad incluirle en el apartado C, que significaba «desafecto al régimen» y en el que se encuadraba a comisarios políticos, jefes o mandos del Ejército Republicano y cargos sindicales o del Frente Popular.

Las firmes convicciones republicanas que había tenido José Robles y ahora mostraba Coco eran asimismo compartidas por la menor de la familia. A mediados de ese mes de agosto, Miggie viajó a través de París y Le Havre hasta los Estados Unidos para participar en el II World Youth Congress, que se celebraba en el Vassar College, en Poughkeepsie, cerca de Nueva York. Era la más joven de la delegación, de la que también formaba parte Teresa Pàmies, que con el tiempo se convertiría en una destacada escritora en catalán. Con ellas, las únicas chicas, viajaron unos cuantos jóvenes, entre los que estaban Ricardo Muñoz Suay, más tarde prestigioso escritor cinematográfico, y Manuel Azcárate, miembro de una ilustre familia de políticos republicanos vinculados a la Institución Libre de Enseñanza.

Una buena amiga que estaba al corriente de mis investigaciones, la traductora Anne McLean, me habló de un programa del Channel 4 británico sobre la guerra civil[103] en el que se había recreado una de las intervenciones de Miggie Robles durante el congreso. La que en ese reportaje habló de Miggie fue Teresa Pàmies, que recordó el día en que recibieron la visita de la presidenta de honor del congreso, Eleanor Roosevelt. Ésta se había mostrado sinceramente preocupada por el bombardeo sobre ciudades indefensas y por la mala situación de los niños, y entre todos los jóvenes delegados que estaban sentados alrededor de la primera dama estadounidense fue la pequeña Miggie la que se decidió a tomar la palabra y le preguntó por qué su gobierno no levantaba el bloqueo contra la República española. «Hubo un largo silencio. Después, la señora Roosevelt, sonriendo como si esperara ser aplaudida, dijo que ella no era miembro del gobierno. Nadie aplaudió».

El congreso se desarrolló a lo largo de la segunda mitad del mes de agosto. Junto a las delegaciones de los otros países, la española, de la que estaba excluida la sección juvenil del POUM pero no la de los anarquistas, llegó en barco al puerto fluvial de Poughkeepsie. Allí una banda de músicos aguardaba para darles la bienvenida tocando los respectivos himnos nacionales. Ocurrió, sin embargo, que los músicos tenían partituras anticuadas y se arrancaron con los primeros acordes de La marcha real: la indignación de los jóvenes españoles fue tal que, como recuerda Manuel Azcárate en sus memorias, «los músicos estuvieron a punto de sufrir un remojón en el Hudson». Acudía Azcárate en representación de las JSU, y su consigna era «hablar sólo de paz y de lucha contra el franquismo[104]». El objetivo consistía en crear un amplio frente por la paz contra el fascismo, y para ello convenía no asustar a una opinión pública tan anticomunista como la norteamericana. Por eso los jóvenes comunistas no pusieron reparos a la adhesión al congreso de algunas organizaciones de carácter conservador, como la Young Men’s Christian Association (YMCA).

Ricardo Muñoz Suay y Miggie Robles representaban a la Federación Universitaria Escolar (FUE), y Teresa Pàmies a las JSU de Cataluña. Los delegados se alojaban en las propias residencias universitarias y, además de participar en los diferentes coloquios y atender a los medios de comunicación, se reunían con los comités y asociaciones de solidaridad con la República: en uno de esos actos asistieron a la proyección de Tierra española, la película que, un año y medio antes, había motivado el viaje de Dos Passos a España. También entre sus misiones estaba, por supuesto, la de intentar recabar fondos para la causa. Una de las iniciativas consistió en vender unas cartillas de apoyo a los niños españoles. Los que la adquirían debían rellenarla pegando cada semana una pequeña estampa con la imagen de una niña y, a juzgar por la fecha de la última casilla, la resistencia de las tropas leales iba a prolongarse al menos hasta el siguiente mes de septiembre, lo que revela un optimismo que la realidad acabaría desmintiendo. La fotografía que ilustraba la cartilla muestra a dos sonrientes chicas que en la cubierta de un barco sostienen una bandera republicana. Esas dos chicas eran Miggie Robles y Teresa Pàmies.

También ésta evocaría en un libro autobiográfico aquel episodio. Las esperanzas que los mandatarios republicanos habían depositado en su posible repercusión propagandística fueron expresadas por José Giral, entonces ministro sin cartera, quien declaró a la prensa que los jóvenes españoles debían llevar a América «la voz enérgica y dolorida de nuestra tragedia, el grito viril de nuestro entusiasmo». Poco antes de su partida, el presidente Azaña recibió a la delegación en su despacho de Pedralbes y, a su paso por París, Marcelino Pascua haría lo mismo en la sede de la embajada, de la que ahora era titular. En Quan érem capitans cuenta también Teresa Pàmies que, en la aduana de Puigcerdà, unas mujeres de la FAI sometieron a Miggie y a ella a un registro rigurosísimo y que, ya en el Vassar College, se armó cierto revuelo cuando «un periodista sudista» descubrió que el padre de su compañera había «desaparecido» en la España republicana. «La pobre Miggie», añade la escritora catalana, «era asediada por los periodistas con preguntas que no podía contestar».

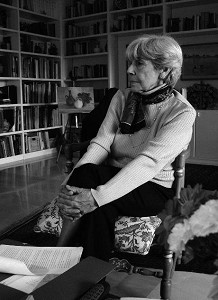

El descubrimiento de estos testimonios fue providencial para mi investigación. Gracias a Teresa Pàmies y a su hijo, el también escritor Sergi Pàmies, conseguí el número de teléfono de la familia de Manuel Azcárate, fallecido poco antes. Cuando llamé, su hija Carmen me habló de un tío suyo, Luis Azcárate, que hacía casi veinte años que vivía con una culta y encantadora mujer nacida en Baltimore. Se trataba por supuesto de Margarita Robles Villegas, Miggie, a quien yo había buscado tan afanosa como inútilmente entre los núcleos del exilio republicano en México y que desde hacía algún tiempo vivía en Sevilla. Miggie y Luis se habían enamorado en 1939 en París. Aunque volvieron a verse poco después en México, sus destinos contrapuestos acabaron separándoles, y no volverían a encontrarse hasta 1983. Para entonces hacía dos años que Miggie había enviudado. Si ella tenía cuatro hijos, él tenía tres. Miggie y Luis reanudaron enseguida una historia de amor que había quedado aplazada cuarenta y cuatro años antes. Vivieron juntos en México D. F., en Sevilla, en un pueblecito de la Provenza, en Casablanca, hasta que en 1995 regresaron a Sevilla para establecerse de forma definitiva. Yo los visité por primera vez a comienzos de marzo de 2003, y huelga decir que parte de la información contenida en este libro procede directamente de la excepcional memoria de Miggie.

Volvamos de nuevo a 1938 y al proceso contra Coco Robles. Para entonces, el campo de San Gregorio no funcionaba ya como centro de internamiento sino de clasificación: en él, de acuerdo con lo que dice el historiador Javier Rodrigo en Los campos de concentración franquistas, «se realizaban los primeros interrogatorios, las primeras peticiones de avales, las primeras torturas, los primeros malos tratos». A mediados de septiembre, clasificado ya como desafecto al régimen, se le trasladó a San Juan de Mozarrifar. El edificio central de este campo era una antigua fábrica de papel y, al menos durante un tiempo, carecía de instalaciones sanitarias. Según testimonios de los vecinos del pueblo, los prisioneros bajaban en formación a asearse en aguas del río Gállego. En el camino de vuelta, tenían que trasladar unas piedras del río que posteriormente se utilizaban en las obras del campo. El trabajo de los presos consistía, por tanto, en construir su propia cárcel: colocaban ventanas, ponían la instalación eléctrica, rodeaban de alambradas el perímetro del campo. La obligación de formar no se limitaba a la hora del aseo: formaban también por la mañana para izar la bandera y al anochecer para arriarla, y otras dos veces más para la distribución de la comida y el recuento de presos. Los domingos, además, formaban para asistir a misa, y otros días, en los escasos ratos libres, para atender a las «conferencias patrióticas» con las que se buscaba conjurar el riesgo de la «ociosidad perjudicial», unas conferencias que versaban sobre temas tales como los errores de la lucha de clases, la criminalidad imperante antes del 18 de julio o los fines del judaísmo, la masonería y el marxismo. No eran éstas las únicas obligaciones que les imponía el proceso de reeducación: debían además saludar brazo en alto, cantar los himnos y dar los tres gritos de rigor. Un testimonio reproducido por Javier Rodrigo indica que en el campo de San Juan de Mozarrifar se insistía en que «en la España nacional los prisioneros saludarán con el brazo extendido saludando a Franco y descubiertos». Quienes desobedecían se exponían a las mayores crueldades y vejaciones, y otro testimonio referido a ese mismo campo habla de los castigos que se imponían, «castigos no comprendidos en el Código de Justicia Militar», como atar a los prisioneros de pies y manos a un árbol o un poste de electricidad, o tenerlos doce horas suspendidos del techo por una cuerda.

El 29 de septiembre, Coco Robles se ratificó en sus declaraciones e insistió en la solicitud de que se abrieran las negociaciones necesarias para el canje. El 4 de octubre pasó reconocimiento ante el alférez médico del campo, que certificó que no padecía «enfermedad o defecto físico alguno». El 16 de noviembre se le notificó que se pedía para él la pena de muerte. Coco, resignado a una suerte que era la de muchos de sus compañeros de adversidades, renunció a hacer alegaciones, y en efecto el 10 de diciembre se hizo pública la sentencia por la que el tribunal militar le condenaba a la pena de muerte, «con las accesorias correspondientes para caso de indulto y al pago de la responsabilidad civil sin determinación de cuantía».

Debió de ser por esas fechas cuando se le trasladó del campo de concentración, en el que el riesgo de fuga era elevado, a una prisión más segura. Sin previo aviso, fue atado a una cuerda de presos y conducido a la Prisión Provincial de Zaragoza, en el barrio de Torrero. Las condiciones higiénicas y sanitarias no eran mejores en las cárceles que en los campos de concentración. Gracias al sobrecogedor libro En las prisiones de España del anarquista aragonés Ramón Rufat, que durante dos años y medio convivió con Coco en Torrero, sabemos que el ochenta y tres por ciento de los presos tenía la sarna y que los enfermos más graves permanecían confinados en una galería inmunda, «con un olor terrible todo el día a una mezcla de azufre, que llamaban sulfureti y con la que les untaban todo el cuerpo». De todas formas, no era la sarna el mayor de los problemas. Durante el último año de la guerra y el primero de la posguerra, el hacinamiento en la cárcel zaragozana alcanzó extremos inimaginables. Aunque diseñada para albergar a doscientos cincuenta reclusos, en ella llegaron a convivir más de seis mil, y Rufat recuerda que, en el interior de la cárcel, «no existía la noción de espacio: nadie se podía mover sin tener que pisar y empujar a una docena más». En cada metro cuadrado de suelo dormían nada menos que cinco hombres, y «sobre los mismos retretes, con las puertas tumbadas, se habían hecho algunos sus camas». Ni siquiera cuando los sacaban al patio la situación mejoraba: también allí seguían siendo tantos que «no quedaba espacio ni para un alfiler», y daba lo mismo que les ordenaran romper filas porque carecían de sitio hasta para pasear o estirar las piernas.

Podría pensarse que el testimonio de Rufat peca de exageración si no fuera porque con él coincide el del capuchino navarro Gumersindo de Estella[105], que fue capellán de la cárcel zaragozana entre junio de 1937 y marzo de 1942 y cuya principal misión consistía en asistir espiritualmente a los reos que eran fusilados ante las tapias del cercano cementerio de Torrero. Por entonces, el padre Gumersindo de Estella, cuyo nombre real era Martín Zubeldía Inda, redactaba en secreto un diario en el que dejó escrito que «en muchas celdas individuales estaban encerrados dieciocho presos». El anarquista y el religioso coinciden también al señalar el trato extremadamente inhumano que los vigilantes dispensaban a los reclusos. Dice Rufat que la de Zaragoza era «la cárcel más dura por la fama y por los hechos», y lo que más llama la atención es que quienes pegaban no eran los escasísimos funcionarios (sólo once para toda la prisión) sino «los presos mismos constituidos en cabos de vara y los múltiples ayudantes de éstos». En este sentido, Gumersindo de Estella se lamenta de que las palizas «menudeaban a diario, propinadas cruelmente por los cabos, que solían ser reclusos condenados a muchos años de prisión por crímenes comunes». Uno de sus comentarios sobre el comportamiento de estos individuos resulta revelador de la atmósfera que reinaba en la prisión: «Cuanto más insensible y más cruel se mostraba uno, era considerado como más adicto a Franco».

Para cuando Coco ingresó en la cárcel de Torrero, su confianza en la victoria militar debía de haber empezado a flaquear. A finales de noviembre concluyó la campaña del Ebro, en la que las fuerzas republicanas habían depositado sus últimas esperanzas, y las tropas de Franco se aprestaban para emprender la última ofensiva antes de la que denominaron «de la Victoria». Su madre y su hermana permanecían en Barcelona a la espera de acontecimientos, y éstos no podían ser más desmoralizadores. Los barceloneses, muchos de ellos refugiados que se habían habituado a escapar, veían pasar a las tropas republicanas en retirada, y el pánico generalizado hizo inútiles las llamadas a la resistencia. Las avanzadillas franquistas entraron en la ciudad la mañana del 26 de enero. Al día siguiente se ofició en la plaza de Cataluña una multitudinaria misa de campaña presidida por el general Yagüe. En ese momento, Márgara Villegas y su hija acababan de abandonar precipitadamente Barcelona junto a varios miles de personas más y recorrían a pie los ciento treinta kilómetros que las separaban de Figueras, efímera capital republicana.

Tardarían cuatro días en llegar. En Barcelona, antes de salir, acudieron a la sede de las JSU, en el Hotel Colón de la plaza de Cataluña, para conseguir sendas plazas en alguno de los trenes que partían hacia la frontera. En aquella atmósfera de improvisación y miedo nadie fue capaz de ayudarlas, y madre e hija, cada una de ellas con una pequeña maleta, echaron a andar por la carretera de Gerona. Cuando se hizo de noche les salió al paso un guardia de asalto, que les preguntó si habían comido algo. Sólo entonces se dieron cuenta de que no habían probado bocado en todo el día, y el hombre compartió con ellas unas lentejas secas que llevaba consigo: eso y un triste limón que alguien les daría al día siguiente fue todo lo que comieron hasta llegar a Figueras. La primera noche la pasaron a la intemperie, la segunda durmieron en el suelo de una masía, la tercera consiguieron hacerse un hueco en una casa de Gerona…

Se calcula que por esas fechas cerca de medio millón de españoles tomó el camino del exilio. Las imágenes del éxodo son bien conocidas: mujeres que para salvar algo de su guardarropa llevaban puestos tres o cuatro vestidos, niños con la cabeza rapada a causa de los piojos, ancianos e inválidos que se ayudaban de bastones y muletas, hombres envueltos en mantas y capotes que arrastraban grandes fardos y que corrían en busca de cobijo en cuanto aparecían los bombarderos alemanes e italianos… En medio de aquella marea humana se veían carros cargados de colchones, muebles, bultos de ropa. Las caballerías avanzaban despacio. Muchas de ellas venían de lejos, de más allá de Tarragona. De vez en cuando algún coche o camión atestado de gente conseguía abrirse paso, y al poco rato lo volvían a encontrar en la cuneta de la carretera, estropeado o sin combustible o reventado por un bomba. Los fugitivos, extenuados, iban abandonando sus pertenencias por el camino: maletas, baúles, aparatos de radio, máquinas de coser y de escribir. El frío era intenso. Algunos acampaban en las montañas y encendían hogueras para calentarse y preparar comida. Cuando la lluvia arreciaba, tendían mantas entre los árboles para resguardarse.

Todo eran penalidades para los que huían, y sin embargo, en mitad de aquel dramatismo, todavía quedaban resquicios para la comicidad. Uno de los hombres con los que las desfallecidas Márgara y Miggie coincidieron en la casa de Gerona se apiadó de ellas y les consiguió dos plazas en lo que él llamó «el carromato». Siguiendo sus instrucciones, acudieron al lugar donde les esperaba el carromato, que no era sino un tractor al que con unos cables habían enganchado unos cuantos automóviles averiados. A las Robles les fue adjudicado un deslumbrante descapotable rojo. Cuando el tractor echó a andar, la resistencia que oponían los remolques era tal que el estrafalario convoy sólo podía avanzar a paso de tortuga. Márgara y Miggie, desde su descapotable, veían cómo hasta los ancianos que escapaban a pie iban más deprisa que ellas en esa especie de tiovivo y, sintiéndose ridículas, optaron por bajarse y caminar. Llegaron a Figueras cuando ya en su castillo se había celebrado la última reunión de las Cortes de la República. Con el hambre apenas aliviada por una lata de sardinas hubieron de ponerse nuevamente en marcha el 3 de febrero, el día del gran bombardeo sobre la capital ampurdanesa, y Miggie recuerda que esa noche durmieron en una casa ocupada por unos soldados republicanos que cantaban con amargura su derrota.

Así fue la huida de España de Márgara y su hija, así también su llegada a Francia un día después. Antes de cruzar la frontera tuvieron que pasar, junto a varios cientos de personas más, una noche en un tren detenido en mitad de un túnel. Ya en Cerbère, sólo el pasaporte estadounidense de Miggie las libró de ser internadas en un campo de concentración. Llegaron a Perpiñán, una ciudad entonces ocupada por españoles que se escondían de las redadas de los gendarmes que pedían les papiers. En la estación de Perpiñán tomaron un tren para París, donde por unos días se alojaron en la habitación de hotel de un pintor amigo de Márgara. Un cheque de la Johns Hopkins y otro de Dos Passos las libraron, según ella, de ser internadas «en uno de esos horribles campos de concentración donde viven muriendo miles de nuestros compañeros[106]».

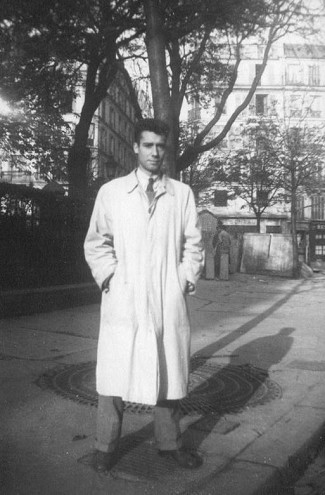

Aquellos primeros días en París, Márgara y Miggie los pasaron «rotas, sucias, destrozadas física y moralmente, vagando entre la indiferencia de la gente», y a la desazón de la madre por su propio estado se unía la ausencia de noticias de su hijo, que hacía que su ansiedad aumentara según pasaban los días y la sumía en una postración casi absoluta: «Despierta tengo alucinaciones que me asustan y dormida pesadillas terribles». Más tarde, Márgara tuvo que domiciliarse en Chelles, un pueblo cercano a París, porque el gobierno francés no permitía a los refugiados españoles establecerse en la capital. Miggie, gracias a su libertad de movimientos, logró ponerse en contacto con sus compañeros de las JSU, que le encargaron que colaborara con el Rassemblement Mondial des Étudiants, y se instaló en el Hotel Dacia del bulevar Saint Michel, en una habitación compartida con dos compañeras del Rassemblement, una de ellas holandesa y la otra indonesia[107].

El Rassemblement Mondial des Étudiants reunía a numerosas organizaciones estudiantiles de distintos países, todas de carácter antifascista. Su secretario era James Klugmann, que había sido el líder juvenil de los comunistas de Cambridge. Por amistad con Klugmann entró a colaborar en el Rassemblement el conocido historiador marxista Eric Hobsbawm[108], quien en sus memorias menciona a «la menuda Miggie Robles, que tanto trabajaba en la multicopista». A su lado recuerda Hobsbawm a un tal Pablo Azcárate, que en realidad era Luis Azcárate. Éste, secretario de Agitación y Propaganda de las JSU de Barcelona y miembro de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos, era hijo de un destacado militar republicano y sobrino del embajador en Londres. Un día del mes de marzo, Luis Azcárate se había presentado en la sede del Rassemblement, en el bulevar Arago, y ofrecido para trabajar en la asistencia a los estudiantes españoles encerrados en los campos de concentración. La joven que se encargaba de eso era Miggie.

El trabajo de Luis, según él mismo ha escrito en unas memorias inéditas[109], consistía en «ir a comprar libros, hacer paquetes y enviarlos por correo a los estudiantes». Además, les escribían cartas de apoyo y les mandaban un boletín informativo que ellos mismos tiraban en la multicopista, y recurrían a muy distintas personalidades en solicitud de ayuda. Un día llegó una carta de Washington con el membrete de la Casa Blanca. Era de Eleanor Roosevelt, quien, respondiendo a otra anterior de Miggie, deseaba buena suerte a los estudiantes españoles. Mandaba asimismo un saludo personal a su joven corresponsal: la primera dama de los Estados Unidos todavía se acordaba del aprieto en el que ésta la había puesto en agosto del año anterior.

Entre Luis y Miggie, él de diecisiete años, ella de quince, no tardó en surgir el amor. Paseaban por el jardín de Luxemburgo, se besaban en las escaleras de la estación de metro de Saint-Michel… El estallido de la Segunda Guerra Mundial vino a interrumpir abruptamente el idilio. El 1 de septiembre el ejército alemán invadió Polonia, y Francia e Inglaterra se vieron obligadas a declarar la guerra a las potencias del eje: la línea Maginot, que tan endeble acabaría revelándose, debía proteger a los franceses de la previsible invasión alemana. A mediados de octubre, Luis, de regreso de un viaje, acudió al Hotel Dacia a ver a Miggie. En uno de los bulevares cercanos, a oscuras debido a las restricciones, se encontró cara a cara con Miggie y su madre. Se presentó con la voz entrecortada por la timidez, y Márgara se echó a reír y le dio un beso. Luego los dos jóvenes se fueron a pasear junto al Sena. Debió de ser entonces cuando Miggie le comunicó su propósito de dejar Francia.

Madre e hija emprendieron la enésima huida a finales de ese mismo mes. Ya en abril Márgara había estudiado la posibilidad de viajar a los Estados Unidos, y en verano había comprado pasajes para un transatlántico de una compañía alemana que debía zarpar el 3 de septiembre y que, debido al estallido de la guerra, canceló la travesía. Al enterarse de lo ocurrido, Coindreau escribió a Lancaster: «¡Y ahora les ha caído encima otra guerra! Nunca he oído hablar de una suerte tan mala, y mucho me temo que puedan mandarlas a un campo de concentración[110]».

Lo cierto es que ese mes de octubre sus penalidades estaban a punto de acabar. Desde París Márgara y Miggie viajaron hasta Burdeos, y allí, no sin cierto suspense (Márgara había olvidado en un taxi el pasaje y la documentación, que al final logró recuperar), embarcaron en un buque de la Ward Line con destino a Nueva York. La desolación de Márgara era absoluta: el marido acusado de traición y fusilado, el hijo recluido en prisión y condenado a muerte, su propio país clausurado quién sabía por cuánto tiempo, ella y su hija forzadas a una fuga constante… Mientras subía al barco que debía llevarlas de vuelta a América, Márgara recordaba con lágrimas en los ojos la última vez que había cruzado ese mismo océano: ¡y pensar que entonces sólo se proponían pasar unas simples vacaciones en España!

El 12 de noviembre llegaron a Baltimore, donde durante un par de semanas fueron huéspedes del profesor Henry Carrington Lancaster[111]. En Baltimore, al menos, pudo Márgara cobrar los derechos de autor y la póliza del seguro de su marido, cuya muerte por ejecución había sido, por fin, confirmada oficialmente. La certificación había llegado a la Universidad Johns Hopkins en agosto junto a una carta de Márgara que decía: «Adjunto le envío este documento, prueba de nuestra desgracia, que por fin el exgobierno de la República ha tenido a bien concederme». Al cabo de tanto tiempo, parece ser que Juan Negrín había firmado el documento a instancias de Marcelino Pascua. Con ese dinero, Márgara y su hija saldaron las deudas que tenían pendientes en los Estados Unidos y compraron sendos billetes para el autobús de la Greyhound que, a finales de ese mismo mes de noviembre, debía llevarlas a México D. F. Se habían convertido en dos más de los treinta mil republicanos españoles a los que el presidente Lázaro Cárdenas acogió.

Concluida la guerra, las condiciones de vida en las cárceles españolas no habían cambiado. Sí cambió la situación penal de Coco. El 23 de octubre de 1939, la pena de muerte le fue conmutada por otra de treinta años de reclusión mayor. El modo en que le fue notificada la conmutación es fácil de imaginar a partir del relato de Ramón Rufat, que escribió: «¡Hay que ver de qué manera más simple y menos aparatosa pasaba uno de la muerte a la vida! Te llamaban a un cuarto chiquitín, ni siquiera a la sala de jueces, y allí un soldado o lo más un cabo te leía cierto papel que decía que era un decreto, te escribía unas líneas con su buena o mala letra y te las hacía firmar para justificar él que te lo había comunicado y que te dejaba por enterado».

Al parecer, la revisión de la condena de Coco se debió a la intervención personal de un influyente hombre del nuevo régimen, el segoviano Juan Contreras y López de Ayala, marqués de Lozoya, que había sido buen amigo de José Robles y durante el franquismo se convertiría en un renombrado historiador del arte. La intercesión asimismo de la embajada estadounidense es algo que no puede descartarse, y está documentado que la Johns Hopkins insistió ante su titular en la solicitud de ayuda para Coco. En una carta de agosto de 1940[112], el embajador Alexander Weddell pedía a Lancaster que valorara «la dificultad de ayudar, salvo de un modo informal y extraoficial, a alguien que no es ciudadano americano» y aseguraba que su propia mujer le había enviado «comida y ropa cada cierto tiempo». No es de extrañar que, poco antes, el propio Coco hubiera escrito a Lancaster para felicitarle por un homenaje que iban a rendirle sus antiguos alumnos y también para agradecerle la «valiosa ayuda» prestada a su familia. Otra de sus benefactoras de Baltimore era Esther Crooks, que en mayo había escrito al Departamento de Estado para que tratara de conseguir su puesta en libertad y se había comprometido a ocuparse de él: «No tendría inconveniente en traerlo a vivir conmigo y responsabilizarme de todos sus gastos. Estaría incluso dispuesta a adoptar legalmente al chico si tal cosa pudiera servir de algo». También Dos Passos y Katy se ofrecieron a adoptarle. Coco lo supo por una carta de su madre recibida a comienzos de julio y, halagado, no tardó en escribir al matrimonio Dos Passos para expresarles su gratitud. Pero la iniciativa tenía pocas probabilidades de prosperar, y en su respuesta a Márgara el propio Coco auguraba: «Se conseguirá muy poco por ese conducto».

A partir de estas fechas, las informaciones sobre el itinerario de Coco por instituciones penitenciarias del franquismo son bastante difusas, pero es seguro que el 26 de marzo de 1943, fecha en la que la Comisión de Examen de Penas dio su conformidad a la condena, se encontraba todavía en la cárcel de Torrero. Aunque en unas condiciones deplorables, había sobrevivido al terror de las «sacas», al hacinamiento, a las palizas, a la falta de higiene, a la desnutrición. Había también sobrevivido a la nada desdeñable amenaza de la enfermedad. Según Ramón Rufat, a la sarna generalizada de los primeros meses sucedieron en la prisión zaragozana los forúnculos, el ántrax, la ictericia, la tuberculosis, una avitaminosis casi constante y, finalmente, una plaga de «piojo verde» o tifus exantemático que mantuvo a todos los presos sometidos a cuarentena: «Nadie entró ni salió de la cárcel en estos cuarenta días. Sólo salieron los cadáveres».

De las actividades de Coco en el interior de la prisión conocemos lo poco que quiso (o pudo) contar en sus cartas[113]: que daba clases a otros reclusos («le he cogido gusto a la enseñanza»), que consagraba al estudio y la lectura sus horas de ocio («acabo de empezar a leer a Séneca»). Según algunas fuentes, la entrada de paquetes estuvo restringida hasta 1942. Debió de ser entonces cuando comenzó a recibir las visitas periódicas de una joven que se interesaba por él y le llevaba comida: era lo que se llamaba una madrina. Esas visitas fueron lo único que, durante el tiempo que permaneció en la cárcel de Zaragoza, le procuró alguna alegría. Entre Coco y la chica llegó a establecerse una relación forzosamente platónica, y sin duda hicieron planes para cuando él estuviera en libertad. Pero para eso faltaba mucho tiempo, y entre tanto, para desesperación de Coco, la chica contrajo tuberculosis y murió.

Antes de recuperar la libertad, Coco aún tenía que pasar por dos cárceles más. El 25 de agosto de 1943 fue nuevamente maniatado y conducido a la estación, donde montó en un tren con destino a Burgos. En la Prisión Central de esa ciudad debió de estar al menos hasta que, el 4 de enero del año siguiente, los treinta años de reclusión mayor le fueron conmutados por veinte de reclusión menor, lo que (previo examen de catecismo, necesario para el preceptivo informe del capellán) le abría las puertas a la libertad condicional. Ésta le sería notificada el 16 de abril, pero para entonces no se encontraba ya en la prisión de Burgos sino en la de Lora del Río, en la provincia de Sevilla, última etapa de su largo periplo carcelario.

En todo este tiempo, no intercedió por Coco el único familiar que estaba en disposición de hacerlo, su tío Ramón, que había ascendido a teniente coronel por méritos de guerra y que a las numerosas condecoraciones ganadas en la contienda sumaba las recibidas cuando, entre abril de 1942 y el mismo mes del año siguiente, combatió en el frente ruso con la División Azul. Quien sí le ayudó fue su tía Mari, que, al menos desde que Coco fue internado en la prisión burgalesa, le visitaba de vez en cuando y le llevaba paquetes de comida.

María Robles Pazos, al igual que Ramón y sus otras dos hermanas, formaba parte de la España de los vencedores, pero su naturaleza caritativa y generosa la llevó a olvidar las diferencias políticas y ofrecerle su protección. Esa protección se había iniciado hacia mediados del período de cinco años que Coco pasó en la cárcel de Torrero. Su primera petición de indulto data del mes de octubre de 1942[114], y en ella la tía Mari alegaba, entre otras razones, el hecho de que su sobrino no hubiera llegado a ostentar «en el ejército rojo la más pequeña graduación jerárquica», así como su «acendrada vocación por el estudio» (Coco, en efecto, había estudiado en un colegio para niños superdotados) y el respeto y la admiración unánimes que se había granjeado entre condiscípulos y profesores del «católico Maryland de los Estados Unidos». En ese mismo documento aludía María Robles a «su afiliación circunstancialmente forzada y resueltamente trágica a la causa enemiga», lo que podría interpretarse como el reconocimiento de la pasada militancia de Coco en el Partido Comunista, una militancia poco entusiasta y más bien accidental, si hemos de creer los términos en que está redactada la solicitud.

Fue también la tía Mari la que, en abril de 1944, le acogió en su piso del número 100 de la madrileña calle de Alcalá. Coco era entonces un hombre física y moralmente magullado, si no deshecho, y aparentaba bastantes más años que los veinticuatro que acababa de cumplir. En la opresiva atmósfera de la primera posguerra, Coco sólo pensaba en salir de España, un país en el que el destino le había deparado las experiencias más ingratas. La cosa, sin embargo, no se presentaba sencilla. Solicitó una beca a la Universidad Johns Hopkins. De forma espontánea y con los avales de John Dos Passos y Elliot Paul (el mismo que algún tiempo después provocaría un pequeño incidente entre Quintanilla y Dos Passos), la propia Johns Hopkins le había ofrecido una beca similar en 1940, cuando todavía Coco estaba encerrado en la prisión zaragozana, lo que hacía pensar que su petición sería acogida favorablemente. Así ocurrió, en efecto, y con sorprendente rapidez la beca le fue concedida en mayo. Debido sin embargo a su situación de libertad condicional, se le denegó el pasaporte y hubo de renunciar a ella.

Durante ese verano de 1944, acompañado por su benefactora, pasó una temporada reponiéndose en una casa que la familia tenía en Villajuán, junto a la pontevedresa ría de Arosa. El 30 de junio escribió a Dos Passos[115] para decirle que había «vuelto a una vida casi normal»: se bañaba, pescaba, leía. Coco, por otro lado, no había cumplido con sus obligaciones militares con la España de Franco, y muy poco después hubo de incorporarse al ejército. Aunque su destino no está del todo claro, de las fotos que entonces envió a su madre y su hermana se deduce que realizó el servicio militar en alguna localidad próxima a los Pirineos. Lo que sí es seguro es que no se licenció hasta finales de noviembre del año siguiente.

Un par de semanas antes de esa fecha había escrito una carta a la embajada estadounidense ofreciéndose para trabajar en la propia embajada o en la Casa Americana. Coco se mantenía firme en su propósito de salir cuanto antes de España, y en esa carta pedía también ayuda para obtener la autorización para abandonar el país. Su condición, no obstante, de antiguo militante comunista constituía un serio obstáculo para sus aspiraciones. En febrero de 1946 volvió a solicitar el indulto, que le fue denegado el 13 de junio. También entonces su pasada militancia le perjudicó. En una de las diligencias que acompañan la instancia en la que solicitaba el indulto, alguien escribió a lápiz las siguientes palabras: «Comunista. Se tiene que retractar».

En la biblioteca de la Casa Americana leyó Coco algunas de las novedades literarias estadounidenses. Entre ellas estaban las últimas obras de Dos Passos, al que escribía para comunicarle sus impresiones y comentarle la situación española: «Vivir en España durante los últimos años ha sido (y sigue siendo) como vivir en otro planeta». Instalado de nuevo en el piso de la tía Mari, había comenzado a buscar empleo. Lo único que consiguió fueron, sin embargo, unos cuantos alumnos a los que dar clases particulares de inglés. Una de sus alumnas, hija de una prima de Márgara, se llamaba Dolores Cebrián, Loli. Coco y ella se enamoraron e hicieron planes de boda. Pero el nuevo estado civil no iba a alterar sus planes de abandonar España. En otoño de 1947, apenas una semana después de la ceremonia, viajó al País Vasco en compañía de su amigo Ricardo Ortiz y consiguió pasar a Francia en un barco de pescadores. El 14 de noviembre, una ansiosa Márgara se sinceraba por carta con Dos Passos: «Estoy como idiota con la idea de que tal vez vuelva a verle pronto después de casi nueve años[116]». Las dificultades de Coco para conseguir un pasaje dilataban la espera, y hasta finales de enero no escribió a Dos Passos para decirle que el 7 de ese mes había podido por fin reunirse con Márgara y Miggie en su domicilio del número 300 de la calle Lerma, no muy lejos del paseo de la Reforma de la capital mexicana. Algún tiempo después viajó también su mujer. Coco viviría en México hasta su fallecimiento en 1990, y sólo en sus últimos años, muerto ya Franco, volvería a pisar suelo español.

Entre 1942 y 1944, Miggie había estudiado la carrera de Romance and Languages en el Swarthmore College de Pennsylvania, gracias a una pequeña beca y sobre todo a la ayuda económica de su padrino, Maurice Coindreau, que seguía dando clases en la Universidad de Princeton. En homenaje a Coindreau, el segundo de sus cuatro hijos, que con el paso de los años acabaría convirtiéndose en escritor, llevaría su nombre. Miggie se casó con Anselmo Ortiz en 1945. Anselmo pertenecía también a una familia de exiliados españoles, y lo más llamativo del caso es que su hermano Ricardo, compañero de fuga de Coco, se casaría pocos años después con Nora Nin, una de las dos hijas que Andreu Nin había tenido con Olga Taeeva y con las que había tenido que escapar de la URSS en el verano de 1930: por esas extrañas vueltas que da la vida, dos de las víctimas principales del estalinismo en España acabaron emparentando póstumamente.

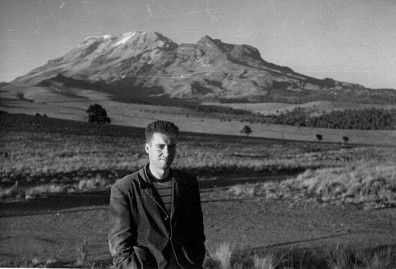

De aquella etapa de la vida de Márgara y Miggie se conservan bastantes fotos. En una de ellas, tomada en 1943 en un paseo por el campo, madre e hija aparecen abrazadas con el volcán Iztlaccíhuatl al fondo. Más de medio siglo después, esa foto inspiraría un bello texto del hijo escritor de Miggie, Mauricio Ortiz[117], quien evocaba de esta manera a Márgara: «La abuela lo había tenido todo en el amor, el joven abuelo asesinado unos años antes, y el resto de sus días los pasaría sin más ocupación que tejer los recuerdos en colchas coloridas». Cuando se produjo el reencuentro con Coco, Márgara había vuelto a trabajar como traductora, actividad que había abandonado en 1932. Aún hoy se reedita de vez en cuando su versión de Rocinante vuelve al camino, y la mexicana Fondo de Cultura Económica, para la que tradujo nueve libros, mantiene en su catálogo varios de ellos. Márgara (que ahora, rindiendo sin duda homenaje a su marido, firmaba como Margarita Villegas de Robles) no moriría hasta 1983, pero su pista se pierde en 1965, año de la publicación de la última de sus traducciones, un ensayo sobre arqueología cretense.

La que nunca ha dejado de reeditarse ha sido la versión que José Robles Pazos hizo de Manhattan Transfer para Cenit. Hasta la década de los setenta apareció siempre con su nombre y sus dos apellidos. En las ediciones de comienzos de los ochenta, los duendes de la imprenta le despojaron curiosamente del segundo apellido. Esos mismos duendes, sin embargo, le tenían reservado un destino bastante peor. En las reediciones posteriores a 1984 José Robles pasó a llamarse José Robles Piquer, y así sigue figurando en algunas de las más recientes. No cabe humorada más siniestra: por arte de birlibirloque, el mayor derrotado entre los derrotados ha acabado incorporándose a una de las más ilustres estirpes del franquismo victorioso.