6. La catástrofe

Tío contra sobrino.

Por tercera vez en una docena de años, un rey francés moría dejando sólo una hija y una viuda embarazada. En esa docena de años, habían muerto tres hijos de Felipe IV y dos nietos pequeños también. La línea masculina de Felipe IV se había extinguido, a menos que, por supuesto, la esposa de Carlos IV, a quien le faltaban dos meses para dar a luz, tuviese un niño.

Pues bien, ¿qué hacer ahora? Esperar el parto de la reina, ciertamente, pero ¿y si daba a luz una niña? No había un cuarto hermano de los últimos tres reyes. Sin duda, aún había una hija sobreviviente de Felipe IV, Isabel, quien ahora gobernaba Inglaterra Junto con Mortimer. Pero, según el precedente sentado en 1317, no podía ser reina, como ninguna de las nietas de Felipe IV.

Sin embargo, la reina Isabel de Inglaterra introdujo una complicación. Tenía un fornido hijo de dieciséis años, un joven corpulento y promisorio, que era Eduardo III de Inglaterra (el cual aún gobernaba bajo la sombra de su madre). El precedente de 1317 simplemente decía que las mujeres no podían heredar el trono francés, pero no decía que no pudiesen transmitir la herencia.

Para los ingleses, la herencia, ciertamente, podía ser trasmitida. Aunque los ingleses no habían aceptado a Matilde como reina, dos siglos antes, y habían preferido un varón de parentesco más lejano, luego aceptaron al hijo de Matilde, quien gobernó gloriosamente como Enrique II. Más aún, Enrique asumió la realeza aunque su madre aún estaba viva en el momento de la coronación. Por este precedente, los ingleses podían argüir que Eduardo III, sobrino de los últimos tres reyes de Francia y nieto de Felipe IV, no sólo era rey de Inglaterra, sino también legítimamente rey de Francia.

Mas para los franceses, esto, correcto o erróneo, lógico o no, era absolutamente intolerable. El nuevo nacionalismo que Felipe IV había cultivado hacía impensable que la monarquía francesa estuviese en manos de un inglés. Debía hallarse alguna alternativa y establecerse alguna regla que hiciese posible tal alternativa.

Felipe III había tenido dos hijos. El mayor había reinado con el nombre de Felipe IV, y el más joven era Carlos de Valois, quien había gobernado realmente detrás de la figura de Luis X. La línea masculina de Felipe IV se había extinguido, de modo que lo natural era pasar a la línea masculina de Carlos de Valois. El mismo Carlos había muerto en 1325, pero había dejado un hijo. Felipe de Valois, quien, por lo tanto, era primo carnal de los últimos reyes de Francia y sobrino de Felipe IV. Su parentesco era un poco más distante que el de Eduardo, pero era a través de su padre, mientras que el de Eduardo era por línea materna.

Los Estados Generales se reunieron y decidieron que si una mujer no tenía derecho a heredar el trono, tampoco podía trasmitir este derecho. Se seguía de esto que sólo podían gobernar a Francia quienes pudiesen hacer remontar su ascendencia, a través de hombres solamente, a algún rey anterior de Francia. Esto fue agregado a lo que posteriormente se llamó la Ley Sálica, aunque no hay ninguna mención de este término preciso en la época. La Ley Sálica (para darle ese nombre) no sólo excluía a Eduardo III, sino también a todos los hijos de las nietas de Felipe IV. Entonces, siempre que la viuda de Carlos IV no tuviese un hijo, Felipe de Valois era el único varón cualificado para el trono y, si se aceptaba la regla, no tenía por qué haber disputa por la sucesión.

Cuando finalmente la viuda de Carlos IV dio a luz, el 1° de abril de 1328, y la criatura resultó ser otra hija, Felipe de Valois inmediatamente reclamó el trono y se convirtió en Felipe VI de Francia.

Felipe VI, por supuesto, era tan Capeto como cualquiera de los reyes anteriores, puesto que descendía, por una sucesión ininterrumpida de varones (de los cuales sólo uno, su padre, no fue rey) de Hugo Capeto. Pero, por primera vez desde Hugo Capeto, reinó un rey cuyo padre no había sido rey, sino sólo un conde de Valois. Por ello, es habitual considerar a Felipe VI y a sus descendientes como pertenecientes a la Casa de Valois.

Durante un tiempo todo pareció marchar bien. El Joven Eduardo III protestó un poco, pero aceptó la decisión francesa y no hizo ningún intento inmediato de reclamar la corona. Formalmente, cumplió con los ritos de reconocer a Felipe como su señor feudal, en 1329. En 1330, tomó el gobierno de manos de su madre, y luego, en 1331, como gobernante cabal de las tierras, efectuó nuevamente los ritos.

Pero luego hubo problemas; problemas que surgieron en Flandes.

Desde la batalla de Courtrai, las ciudades de Flandes habían mantenido una considerable independencia, no sólo con respecto a la monarquía francesa, sino también a sus propios condes. Siguieron apuntalando esta independencia, orientando sus simpatías hacia Inglaterra. Los ingleses, a su turno, estaban siempre deseosos de estimular a las ciudades flamencas a conservar la mayor independencia posible, ya que esto era una espina clavada en un costado de Francia y contribuía a aliviar la presión sobre las posesiones inglesas del sudoeste. Las simpatías de Eduardo III hacia Flandes también tenían un aspecto personal, pues en 1328 se casó con Felipa de Henao, un distrito del este de Flandes.

A los franceses les interesaba mantener a Flandes bajo un estricto control; la aristocracia francesa, además, seguía ansiosa de vengarse por la batalla de Courtrai y borrar la vergüenza de esa derrota.

Cuando las ciudades se rebelaron contra su conde, Luis de Nevers, Felipe condujo inmediatamente un ejército contra los insolentes burgueses flamencos.

Nuevamente, los piqueros flamencos esperaron impasiblemente el ataque de los caballeros franceses. Esta vez, los piqueros, que luchaban en Cassel, a cincuenta kilómetros al oeste de Courtrai, no eligieron tan bien el terreno como sus predecesores. Y los caballeros franceses, cuando cargaron, el 23 de agosto de 1328, tampoco lo hicieron tan imprudentemente. El ejército francés era suficientemente grande como para rodear a los infantes flamencos, que no tenían apoyo. Fue difícil abrir una brecha entre las picas y los flamencos lucharon fieramente, pero, poco a poco, los caballeros se abrieron paso y, cuando la muralla de picas se derrumbó, cargaron y mataron a los flamencos prácticamente hasta el último hombre.

La batalla confirmó a los caballeros franceses en la fe puesta en su táctica de caballería y en su juicio de la batalla de Courtrai como una rareza militar. En consecuencia, el hecho mismo de que la batalla de Cassel fuese una victoria aceleró la inminente catástrofe de Francia.

La victoria de Felipe en Flandes, al someter aún más a los hoscos flamencos por el momento, elevó el valor del gobierno de ese territorio. La parte más occidental de Flandes (donde se había librado la batalla de Cassel) fue llamada Artois, y durante muchos años un tal Roberto pretendió ser su conde y se hizo llamar Roberto de Artois, pero no se le debe confundir con el Roberto de Artois que murió en la batalla de Courtrai. El condado estaba ahora en manos de Eudes IV, duque de Borgoña, en virtud de las pretensiones de su esposa, Juana, que era la hija mayor de Felipe V. El argumento de Roberto afirmaba que él, si bien era un pariente más lejano que Juana, era un varón y heredaba por vía masculina, por lo cual debía tener precedencia sobre una mujer. Años antes de la batalla de Cassel, Felipe V había decidido a favor de su yerno, y Roberto, enfurecido, llegó a tomar las armas contra el rey. Pero fue forzado a capitular en 1319.

Luego decidió aprovechar la muerte de los hijos de Felipe sin dejar herederos masculinos y se alió con Carlos de Valois, casándose con una hija de éste. Defendió ardientemente las pretensiones de Felipe de Valois al trono y contribuyó de manera importante a la aceptación de Felipe como rey.

Roberto razonó que ahora era él, no el duque de Borgoña, quien estaba estrechamente emparentado con el rey por matrimonio. Más aún, Felipe VI había obtenido el título poniendo la herencia masculina por encima de la femenina y estaba obligado a aferrarse a este precedente. Sin duda, Roberto ahora sería confirmado en su título. Después de la victoria de Felipe VI en Cassel, cuando Artois quedó completamente pacificado, Roberto planteó la cuestión.

Felipe examinó el problema, pero, independientemente de cuáles hayan sido sus sentimientos personales, Eudes de Borgoña era aún mucho más fuerte que Roberto de Artois, y era más político confirmar al primero en su posesión. Roberto, estupefacto y amargado, decidió que si no podía tener su condado, al menos tendría su venganza y, en 1334, acudió a Inglaterra con este pensamiento.

Eduardo III de Inglaterra fue como un retroceso a Ricardo I Corazón de León. Eduardo era un caballero que soñaba con realizar grandes hazañas. Fue él quien hizo de San Jorge el santo patrono de Inglaterra, porque en la leyenda San Jorge era descrito como un caballero con una armadura completa que mataba a un dragón. Además, se hizo llamar Plantagenet, porque era chozno de Enrique II, el hijo de Godofredo Plantagenet. Era un transparente intento de volver a los grandes días del Imperio Angevino de siglo y medio antes.

Naturalmente, un monarca semejante era propenso a prestar oídos a las insidiosas tentaciones de Roberto de Artois, lleno de odio. Roberto señaló que Felipe VI, al negar a Roberto su condado de Artois, estaba proclamando el derecho de la herencia femenina sobre un varón más distante. En tal caso, ¿no admitía el mismo Felipe que el derecho de Eduardo III por vía femenina (su madre) era superior al del varón más distante, Felipe?

El argumento, en realidad, era malo, pues la asamblea que había elegido a Felipe VI rey de Francia aplicó la regla de la no herencia y la no transmisión por línea femenina a la realeza solamente. No existía el menor indicio de que se quisiera convertir en una regla general para toda propiedad territorial.

No obstante, malo o no, el argumento era atractivo para un rey sediento de gloria, y podía ser usado (y lo fue) con gran éxito para despertar a la opinión pública de Inglaterra y convencer a, los ingleses de que la justicia estaba de su parte en cualquier guerra con Francia.

Desastre marítimo.

Inglaterra y Francia empezaron a acercarse cada vez más a la guerra, y ambas redoblaron sus esfuerzos para mantener ocupado al enemigo en otras partes. Francia subvencionó a los escoceses y los alentó a realizar incursiones e invadir la frontera septentrional inglesa, mientras los ingleses trabajaron para mantener viva la resistencia de las ciudades flamencas.

Empezó lo que hoy llamaríamos una «guerra fría» en Flandes. Los franceses arrestaron allí a los comerciantes ingleses, mientras Eduardo III prohibió las exportaciones de lana. Pero no estallaron hostilidades concretas. Una de las razones era que Eduardo no podía hacer mucho, y Francia podía permitirse esperar y dejar a Eduardo que se metiera en líos. En caso de necesidad, los franceses podían atacar Guienne a su gusto y mantener a Inglaterra ocupada allí. En cuanto a la Isla misma, Felipe no tenía interés en ella; los escoceses podían hacer allí su labor por él.

Para Eduardo, esperar equivalía a echarse atrás, pero no sabía qué otra cosa hacer. Eduardo iba a demostrar que era un maestro en el arte de librar batallas (esto es, era un gran táctico). Pero en el arte de la guerra en general, que es mucho más que librar batallas solamente, no era muy hábil; era un pobre «estratega». Por eso, estaba nervioso.

Pero en las ciudades flamencas aumentó la inquietud. La guerra fría perjudicaba a su economía y deseaban hallar una solución. Un rico mercader de Gante, Jacob Van Artevelde, tomó la batuta y empezó a urgir la formación de una liga de ciudades flamencas que presentase un frente unido contra Felipe VI y contra Luis de Nevers, el conde de Flandes. Para que tal unión tuviese éxito, debía contar con el apoyo de Inglaterra, y se enviaron emisarios flamencos para que agregasen sus voces a la de Roberto de Artois e instar a Eduardo a que se proclamase rey de Francia.

Felipe, confiando en la incapacidad para moverse de Eduardo, dio alas al conflicto declarando a Guienne confiscada en beneficio de la corona francesa, en mayo de 1337, y empezó su ocupación. Eduardo se vio obligado a actuar. Debía hacer algo o capitular. En octubre de 1337, Eduardo III se proclamó formalmente legítimo rey de Francia.

Esto es considerado como el comienzo de lo que habitualmente recibe el nombre de «la Guerra de los Cien Años», porque los ingleses trataron de mantener su pretensión por la fuerza de las armas durante aproximadamente ese lapso, aunque en realidad se acerca más a los ciento veinte años. Pero es un nombre inadecuado, porque durante el siglo siguiente no se luchó en forma continua, sino que hubo largos períodos de paz.

Pero el declararse rey de Francia no hizo más fácil para Eduardo decidir cómo llevar adelante la guerra. Probablemente, tenía que invadir Francia y, para tal fin, necesitaba aliados continentales. Para empezar, estaban las ciudades flamencas, ahora más o menos unidas bajo el gobierno fuerte y nada insensato de Van Artevelde, quien era entusiasta proinglés. Eduardo también obtuvo la alianza del emperador alemán, que era por entonces Luis IV.

Resuelto todo esto, Eduardo reunió las escasas fuerzas que pudo reclutar y navegó hacia Amberes, para estar seguro en territorio flamenco. Allí trató de persuadir a los flamencos a que emprendiesen una enérgica acción ofensiva e intentó también inducir al Imperio (dividido y débil, como de costumbre) a que suministrase hombres.

Si bien todos deseaban estimular a Eduardo a combatir, nadie se sentía demasiado ansioso de unirse a él. Todos preferían permanecer a la defensiva. Dos veces Eduardo condujo un ejército a la vista de las armas francesas, pero en ninguna de las dos veces pasó nada. Felipe no necesitaba luchar; sólo tenía que dejar a Eduardo agitarse inútilmente, y todo iría bien para Francia.

Así, por dos años y medio, la guerra consistió en pequeñas acciones en Guienne, donde lentamente los franceses iban ocupando territorio inglés, y otras pequeñas acciones en el norte, donde Eduardo III trataba de ampliar una franja de territorio ocupado por los ingleses sobre la costa del Canal de la Mancha, en el noreste de Francia. Todo lo que Inglaterra ganó con esta guerra lenta fue llegar prácticamente a la bancarrota.

Finalmente, Felipe no pudo resistirse al impulso de apresurar la segura derrota de Inglaterra. Pensó que sólo se necesitaba una única acción; alguna jugada que destruyera la moral inglesa, como sencillamente desembarcar algunos soldados franceses en Inglaterra. Entonces seguramente Eduardo III admitiría la paz en términos dictados por los franceses.

Para llevar a cabo esa jugada, Felipe empezó a reunir barcos y hombres en Sluis, sobre la costa flamenca[10]. Eduardo III se dio cuenta fácilmente de lo que Felipe planeaba, y juzgó que la única respuesta segura era atacar esos barcos y tratar de abortar la invasión antes de que empezase.

Por ello, navegó hacia Sluis con una flota de 150 barcos bajo su mando personal, para atacar a los 190 barcos reunidos por los franceses. La batalla se libró el 24 de junio de 1340.

La flota francesa esperó el ataque a la manera medieval de lucha a la defensiva. Mantuvieron sus barcos en el puerto, atados, e hicieron lo posible por convertirlos en una extensión de la tierra firme. Del lado francés luchaban algunos mercenarios conducidos por un corsario genovés, Barbavera, quien urgió a los franceses a levar anclas para poder maniobrar y separarse si era necesario. Los almirantes franceses, llenos de ignorancia caballeresca consideraron la sugerencia como una típica cobardía de gente de bajo nacimiento y permanecieron donde estaban, a la espera de los ingleses.

Los ingleses no se molestaron en llegar hasta allí. Permanecieron a cierta distancia, maniobrando cómodamente de modo de tener el viento y el sol a sus espaldas. Luego, todavía a distancia, descargaron oleadas de flechas sobre los soldados franceses concentrados en masa y a la espera, a bordo de sus barcos inmovilizados, inclusive flechas especiales destinadas a dañar velas y Jarcias. Los barcos ingleses, al maniobrar libremente, pudieron concentrarse en los barcos más afectados y abordar aquellos cuyo abordaje parecía más efectivo. Fue como si hombres con puños libres combatiesen contra hombres atados de pies y manos. La flota francesa fue destruida casi totalmente (sólo Barbavera y algunos de sus barcos lograron escapar, cuando los genoveses cortaron desesperadamente las amarras que los ataban al resto de la flota). Los marineros sufrieron una matanza implacable.

La batalla de Sluis inició un período de supremacía inglesa sobre los franceses en el mar que duraría, con pequeñas excepciones, seis siglos. Su consecuencia inmediata fue poner el Canal de la Mancha firmemente bajo control inglés. Desde entonces, los ingleses siempre pudieron embarcar libremente hombres y armas para Francia; y casi nunca fue posible para los franceses hacer lo inverso.

Pero aunque Sluis fue una gran victoria naval inglesa y aunque el Canal fue un camino despejado para Inglaterra, Eduardo III aún no podía hacer nada. Ni entonces ni más tarde supo explotar las victorias en batalla que era capaz de obtener. Como estaba prácticamente en la bancarrota, se vio obligado a concertar una tregua de seis meses, el 25 de septiembre de 1340, tregua que dejaba sin dirimir las cuestiones en disputa.

Pero la tregua no condujo a la paz. Como tampoco otras treguas acordadas más tarde. Siempre hubo una guerra dispersa constante aquí o allí, hubiese o no tregua. En Bretaña, por ejemplo, hubo una disputa por la sucesión al trono ducal en la que Felipe VI apoyó a un candidato y Eduardo III al otro. En definitiva, la victoria se inclinó de parte del candidato de Felipe.

También se siguió luchando en Guienne, donde Felipe trató de convertir la confiscación de la región de teórica en práctica. También allí, en general, los franceses llevaron la mejor parte.

Hasta la amistad flamenca con Inglaterra quedó afectada, en julio de 1345. Van Artevelde, quien era ahora prácticamente el dictador de Flandes, propuso que el conde de Flandes fuese depuesto formalmente y que se otorgase el título al hijo mayor de Eduardo III. Este hijo, Eduardo, Príncipe de Gales, tenía quince años por entonces[11].

La propuesta de Artevelde tenía cierto mérito. El Príncipe de Gales, también llamado el Príncipe Negro, era semi-flamenco. Pero los flamencos no querían un gobernante extranjero. Su amistad con Inglaterra era puramente política y nada más. Hubo revueltas y, el 24 de julio de 1345, Van Artevelde fue capturado por una multitud y muerto.

Así, pese a la victoria naval de Sluis, Eduardo III, después de casi una década de guerra, estaba perdiendo en tres frentes: Bretaña, Guienne y Flandes.

Todo lo que mantenía viva su causa era que también Francia estaba pasando por dificultades. Toda la lucha se libraba en suelo francés, y ello costaba dinero a Felipe. Tuvo que recaudar impuestos. En 1341, por ejemplo, por primera vez estableció un impuesto sobre la sal; era un impuesto particularmente ineludible y, por tanto, oneroso, pues la sal es una necesidad básica para la vida.

La insatisfacción empezó a brotar por todas partes, y algunos de los nobles aprovecharon esto para encabezar revueltas en Normandía y Bretaña. Felipe tuvo que enfrentarlas firmemente y cortó algunas cabezas. Luego convocó reuniones de los Estados Generales para permitir que se presentasen peticiones de enmiendas y tratar de conciliarse a los gruñones burgueses haciendo economías en la administración.

Eduardo decidió ahora, en su desesperación, intentar el tipo de golpe que Felipe había planeado antes de la batalla de Sluis. El Canal de la Mancha era inglés; ¿por qué no desembarcar un ejército en Francia? Este era un juego peligroso, pues si el ejército era derrotado, Inglaterra, con seguridad, tendría que ceder. Por otro lado, quizá ni siquiera tuviese que luchar. El cansancio de los franceses por la guerra tal vez los llevase a hacer concesiones, si el ejército inglés hacía algún progreso, por pequeño que fuese.

Desastre por tierra.

El 12 de julio de 1346 Eduardo desembarcó su ejército en Saint-Hogue, Normandía, allí donde la costa francesa avanza hacia el norte, en el Canal, a unos 320 kilómetros de París. Fue la primera vez que hubo fuerzas inglesas en Normandía desde la época de Juan, siglo y medio antes. Por alguna razón desconocida, los barcos de Eduardo luego se alejaron, dejando al ejército inglés aislado en Francia.

Rápidamente, Eduardo marchó hacia el sudeste, apoderándose de la ciudad de Caen el 27 de julio. Continuó avanzando en dirección a París, en general. Su intención era hacer que fuesen retiradas tropas francesas de Guienne y Bretaña, desafiar al rey francés pasando cerca de París y, de este modo, ganar una enorme victoria propagandística. Si podía librar una batalla en situación ventajosa para él, tanto mejor.

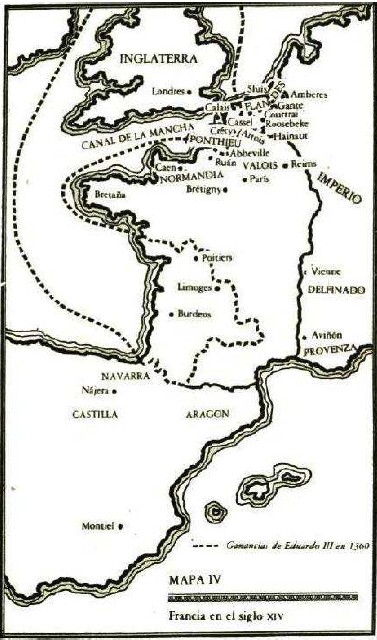

Pero cuando llegó al río Sena, halló los puentes destruidos. Esto era desconcertante, pues no quería ser atrapado contra un río. Se abalanzó aguas arriba y halló un puente que se podía reparar, a sólo veinticinco kilómetros de París; lo reparó y cruzó el río el 16 de agosto. Luego se dirigió hacia el norte, a Ponthieu, un distrito costero situado a unos ciento cuarenta kilómetros al norte de París. Ponthieu, con su capital, Abbeville, pertenecía a Inglaterra; había sido una posesión de la familia real inglesa adquirida por matrimonio desde el tiempo de Eduardo I, el abuelo de Eduardo III. Inmediatamente al norte de Ponthieu, estaban Artois y Flandes, donde el ejército podía ser reforzado por los flamencos, si era necesario, y adonde Felipe probablemente no se atrevería a seguirlo.

La marcha inglesa desde Normandía, pasando por París y hacia Flandes logró su propósito de ganar una victoria propagandística, pero no había sido llevada a cabo sin pérdidas. El ejército de Eduardo había disminuido. La mejor actitud, para Felipe, habría sido llevar un acoso constante del ejército inglés pero evitando una batalla campal. Habría infligido pérdidas a un riesgo mínimo y Eduardo habría vuelto a Inglaterra casi sin un hombre que lo siguiera. ¿De qué le hubiese valido su victoria propagandística, entonces? Y los problemas financieros de Eduardo probablemente le habrían impedido repetir la hazaña por años, y hasta quizá le obligasen a firmar la paz.

Desgraciadamente para Francia, esta estrategia de sangre fría era imposible. Tener un ejército inglés marchando a su antojo por el país y luego permitirle que se marchase sin ser aplastado claramente en una gran batalla iba contra todas las virtudes caballerescas. Felipe VI tenía que atrapar al ejército inglés y destruirlo.

Cogido de sorpresa por la invasión, Felipe tardó en reunir su ejército, y ni siquiera había empezado a hacerlo después de que Eduardo cruzase el Sena. Así, los franceses perdieron su mejor campo de batalla, pero aún quedaba un río importante entre Eduardo y una línea de retirada segura. Era el Somme, que pasaba por Abbeville.

Eduardo se apresuró a llegar al Somme. Lo alcanzó cerca de Abbeville y nuevamente halló todos los puentes destruidos o bien custodiados. El ejército francés estaba a cincuenta kilómetros aguas arriba y estaría sobre él al día siguiente. Estaba deseoso de combatir, pero prefería hacerlo al norte del río, del lado que daba hacia Flandes. Tenía que hallar un vado y ofreció una gran recompensa a quien le mostrase uno. Un francés del lugar llegó dispuesto a hacerse con el dinero y le señaló por dónde se podía cruzar el río, pero sólo con la marea baja. Eduardo esperó la marea baja y luego envió a su ejército por el río, el 24 de agosto de 1346. Terminó la tarea justamente cuando estaban apareciendo los franceses.

Luego Eduardo se dirigió a la ciudad de Crécy, a dieciséis kilómetros al norte del río, y allí encontró un terreno que consideró adecuado para una batalla. En la mañana del 26 de agosto, el día en que sabía que los franceses se lanzarían contra él, dispuso cuidadosamente sus fuerzas.

El ejército de Eduardo era excepcional en varios aspectos. En primer lugar, era un conjunto disciplinado de profesionales bien y regularmente pagados (en comparación con el ejército feudal francés, indisciplinado y con contingentes de caballeros que despreciaban a todos los demás).

En segundo lugar, Eduardo tenía una novedad consistente en armas que hacían uso de la pólvora. Hacía casi un siglo desde que Roger Bacon había hablado de la pólvora; y era conocida por los chinos hacía siglos. La pólvora no era ningún secreto; ni siquiera una novedad.

Pero ¿cómo utilizar la pólvora para la guerra? Su fuerza explosiva podía ser usada para arrojar proyectiles pesados con más potencia que todo lo usado por ejércitos anteriores, pero ¿cómo contener esa fuerza? Se podía imaginar un tubo abierto en un extremo. En el extremo cerrado, se podía apisonar pólvora, con una bola de piedra o metal contra ella bien apretada. Si se hacía explotar la pólvora, la bola saldría arrojada a lo largo del tubo y por el extremo abierto.

Lo que se necesitaba era un tubo de metal suficientemente fuerte como para no estallar cuando la pólvora explotase; tenía que ser recto y de alma uniforme, de modo que la bola pudiese salir fácilmente, con una pérdida mínima de energía; y la bola tenía que estar bien ajustada en todos los puntos, para que la fuerza explosiva no pasase por su alrededor con pérdida de energía.

En resumen, la cuestión no estaba en el descubrimiento de la pólvora ni en la idea de su uso. Residía en el problema puramente técnico de idear un cañón apropiado. La primera mención de tal cañón aparece en 1324, en relación con el uso hecho de él por ciudadanos de la ciudad de Gante, en Flandes. Esos cañones habían mejorado en el medio siglo siguiente, y ahora Eduardo recibió el arma de sus aliados flamencos. Aún entonces, los cañones no eran de mucho valor, pues eran demasiado pequeños y de puntería incierta para hacer mucho daño directo, pero cabía esperar que el ruido asustase a los caballos del enemigo. La batalla de Crécy fue la primera de importancia en la que se usaron cañones, y por esta razón es notable en la historia de la guerra. Pero pasaría casi un siglo antes de que esa «artillería» se tornase decisiva.

En tercer lugar, el ejército inglés estaba formado casi en su totalidad por soldados de infantería. Había sido bastante difícil transportar hombres a través del Canal; y habría sido imposible transportar caballos. Pero esto a Eduardo no le preocupaba. No había intentado adquirir caballos en Francia, por ejemplo, y los que tenía los ocultó en un bosque cercano. No planeaba usarlos.

Eduardo había comprendido que el caballero con armadura era anticuado. Durante mil años, el jinete había sido el rey del campo de batalla y el desenlace era un resultado del simple choque de caballo contra caballo, mientras que los soldados de infantería eran considerados como de ninguna importancia. Empero, si los infantes podían hallar de algún modo las armas adecuadas para enfrentarse con los jinetes, era obvio que sería el fin de la caballería. Hay muchos más soldados de infantería que jinetes, y los primeros pueden ser entrenados mucho más fácilmente. El infante, individualmente, es más prescindible y fácil de reemplazar. De hecho, si el infante tiene las armas necesarias, el jinete se convierte en un blanco facilísimo, aunque sólo sea porque el caballo es tan grande y vulnerable.

La pica, adecuadamente manejada por masas de infantes impasibles, era tal arma, como demostró la batalla de Courtrai, pero Eduardo tenía algo aún mejor y que era la cuarta cosa sorprendente de su ejército. Se trataba del arco largo.

Al parecer, el arco largo fue inventado por los galeses. Medía más de un metro ochenta y arrojaba flechas de noventa centímetros. Un arquero hábil podía arrojar una flecha con precisión a lo largo de 230 metros, y hasta llegar a los 320 metros. Su alcance era el doble del de la ballesta media, pero lo más importante era la velocidad con que podía ser montado. Mientras el ballestero montaba su arma, el arquero de arco largo, sacando las flechas del carcaj que llevaba en sus espaldas, podía arrojar cinco o seis flechas. Si se enfrentaban números iguales de arqueros de arco largo y ballesteros, éstos eran acribillados, si estaban al alcance de los primeros. El arco largo fue lo más semejante a un arma de fuego anterior a la pólvora que se haya conocido.

El arco largo, por supuesto, era un arma de largo alcance, y si el enemigo podía arreglárselas para acercarse mucho, aquél no era tan útil como la pica. Pero acercarse mucho a miles de entrenados arqueros de arco largo era algo mucho más fácil de decir que de hacer.

Los ingleses habían tomado el arco largo durante la campaña en Gales de Eduardo I, y habían perfeccionado su uso en la lucha contra los escoceses, cuando les permitió ganar varias batallas en una escala enormemente desigual. También había sido usado en la batalla de Sluis y en una o dos escaramuzas menores. Pero fue en Crécy donde los franceses (y los europeos occidentales, en general) llegarían a conocer bien sus virtudes.

Sin embargo, nunca fue aceptado en el Continente. La causa de esto fue que también tenía sus defectos. Los mejores arcos estaban hechos de madera de tejo, y los árboles de esta madera eran cultivados especialmente en Inglaterra para ese fin. No eran comunes en otras partes. Además, su uso apropiado exigía hombres altos, de gran fuerza y resistencia, pues era necesario ejercer una tracción de cuarenta y cinco kilos para tensar la cuerda hacia atrás hasta la oreja. (Los arqueros de arcos largos tenían que llevar el cabello corto para asegurarse de que la cuerda del arco no se enredaría con el pelo al ser tensada. Esto inició la tradición militar del cabello corto). Además, efectuar esa tracción suavemente, mientras se sostenía el arco con firmeza, se apuntaba con precisión y se sacaba otra flecha inmediatamente después de disparar, llevaba años de entrenamiento.

La dificultad de hacer buenos arcos largos y la dificultad aún mayor de hallar hombres suficientemente grandes y fuertes, y de entrenarlos durante largo tiempo hizo que las fuerzas militares continentales se aferrasen a la ballesta. Ésta, al menos, podía ser manejada por cualquiera después de una preparación mínima. Así, el arco largo siguió siendo un monopolio inglés e hizo que, durante décadas, los ejércitos ingleses tuviesen los hombres más grandes de Europa, y quizá del mundo.

Pero volvamos a Eduardo y a Crécy. Eduardo dispuso sus hombres de a pie a lo largo de una loma, con el flanco derecho instalado en un arroyo. Sólo eran 4.000 y estaban muy esparcidos a lo largo de la línea, pero Eduardo no les asignó ningún papel excepto como elementos de limpieza o para contraatacar si era necesario. En cada flanco y en el centro, distribuyó sus 8.000 arqueros de arcos largos. Se cavaron pozos delante de las líneas para el caso de que algunos caballeros llegasen hasta allí.

Eduardo luego instaló su propia posición en un molino de viento, desde el cual podía observar toda la batalla, y esperó. El total de sus fuerzas de combate ascendía a 20.000 hombres.

Cuando Felipe VI llegó a Crécy a la cabeza de su ejército, el día estaba avanzado. Tenía bajo su mando unos 60.000 hombres en total, el triple que el ejército inglés. Entre ellos, había 12.000 caballeros con armadura y 6.000 hábiles ballesteros genoveses.

Las condiciones estaban lejos de ser buenas para los franceses desde el comienzo. Eduardo había dispuesto deliberadamente su línea de batalla de modo que los franceses, al llegar, tuvieran que hacer un cerrado giro a la izquierda, que ciertamente provocaría el desorden entre sus disciplinadas huestes. Luego, también, una breve tormenta dejó el suelo embarrado e hizo precario el equilibrio en él. Finalmente, los franceses tenían que cargar contra los ingleses moviéndose hacia el oeste, con el sol del atardecer en sus ojos.

Lo mejor que podían haber hecho los franceses era detenerse, reconocer cuidadosamente el terreno y esperar a la mañana. Los hombres se habrían recuperado de la fatiga de la persecución, el suelo estaría más duro y el sol de la mañana estaría en los ojos de los ingleses. Felipe trató de tomar estas medidas, pero los indisciplinados caballeros no quisieron saber nada. Esperar no era de caballeros. El ejército francés se enfrentaba con soldados de a pie que sólo eran la tercera parte de aquél, y querían entrar en batalla inmediatamente.

Felipe, pues, ordenó a sus cuerpos de ballesteros mercenarios que avanzasen y atacasen. Los ballesteros estaban cansados, pues habían marchado a pie con todo su equipo, y su jefe sugirió esperar. Pero los caballeros (que tenían caballos) consideraron esto una cobardía y les ordenaron que avanzaran.

Los ballesteros, pues, avanzaron a los gritos, levantaron sus armas y dispararon. Los ingleses mantuvieron firme y disciplinadamente su línea y esperaron a que los genoveses montasen laboriosamente sus armas y estuviesen más cerca. Cuando los genoveses estuvieron suficientemente cerca, se dio la señal de disparar y, desde tres puntos de la línea inglesa, se lanzaron miles de flechas sobre los infelices ballesteros. El efecto fue el de una tormenta de granizo con puntas duras, y los ballesteros que no fueron traspasados se retiraron apresuradamente.

Mas para entonces los caballeros franceses ya no podían esperar más. En vez de esperar una señal para cargar al unísono, cada uno avanzaba inquietamente solo, tratando de ser el primero en ganar gloria caballeresca. El resultado fue una infinita confusión, y, cuando los genoveses en retirada no se hicieron a un lado con suficiente rapidez, los caballeros gritaron: «Arrollemos a esos bribones. Nos impiden avanzar».

Los caballeros se lanzaron hacia adelante y muchos de los ballesteros fueron, en efecto, atropellados, pero esto sólo sirvió para aumentar el desorden en las filas francesas. Los ingleses se hallaron, no frente a un ejército, sino frente a una multitud; pero aún, una multitud que nunca se acercó.

Una y otra vez, grupos de caballeros cargaron en dieciséis oleadas separadas. Una y otra vez, los arqueros los barrieron incansablemente. Cuando los franceses se retiraron, después de caer la noche, unos 1.550 caballeros yacían muertos en el campo, además de una cantidad suficiente de muertos de otros contingentes como para igualar a la totalidad del ejército inglés. Las pérdidas inglesas fueron prácticamente nulas. Fue una repetición de la batalla de Courtrai, sólo que el desastre para los franceses fue diez veces mayor.

Más tarde surgieron entre los ingleses leyendas sobre la batalla. La más famosa concierne al joven Príncipe de Gales, Eduardo el Príncipe Negro, quien estaba en la batalla y en el combate aunque sólo tenía dieciséis años. La leyenda dice que el contingente que se hallaba nominalmente al mando del Príncipe Negro lo estaba pasando mal y fue enviado un mensajero al rey Eduardo para pedir apoyo de tropas.

Pero cuando Eduardo se enteró de que su hijo no estaba herido y aún combatía, envió de vuelta al mensajero con la noticia de que no habría ayuda. «Que el muchacho se gane sus espuelas» (esto es, su condición de caballero), dijo. El príncipe Eduardo obtuvo la victoria y, en efecto, fue hecho caballero por su padre en el campo de batalla.

Pero no es en modo alguno probable que haya algo de verdad en esta historia, pues de hecho hubo escasos combates caballerescos en la batalla y los hombres de armas ingleses tuvieron poco trabajo.

Del lado francés, se hallaba combatiendo Juan, rey de Bohemia, cuyo placer era la guerra y que no sólo luchaba por sí mismo, sino también como mercenario al servicio de otros. El rey francés Carlos IV se había casado con la hermana de Juan, y el hijo de Felipe VI se había casado con la hija de Juan. Había, pues, un vínculo matrimonial con el anterior rey de Francia y con el siguiente, por lo que no cabe sorprenderse de que Juan de Bohemia luchase del lado francés.

Pero lo sorprendente era que combatiese activamente pese a que tenía cincuenta años y estaba ciego desde hacía diez. Insistió en que sus seguidores lo llevasen a lo más recio de la batalla para participar en ella. Descargó golpes con su espada al azar, hasta que fue muerto. Surgió la leyenda de que el mismo Príncipe Negro había dado muerte al viejo ciego y se había apoderado del penacho de Juan (tres plumas de avestruz) y de su lema caballeresco: «Ich dien» («sirvo»).

Toda esta historia es dudosa. ¿En lo más recio de qué combate? El ciego Juan probablemente fue derribado por una flecha, y el príncipe Eduardo seguramente nunca estuvo cerca de él. (Y en todo caso, ¿qué mérito había en matar a un ciego?). La madre del Príncipe de Gales tenía entre otros títulos el de condesa de Ostrevant («pluma de avestruz»), y hay una expresión galesa que es «Eich dyn», que significa «Contempla al hombre». Éstas, más que el rey ciego, son las fuentes posibles del penacho y el lema.

La Batalla de Crécy fue una de las batallas decisivas de la historia del mundo. Hizo de Inglaterra (no de Inglaterra sólo como parte del Imperio Angevino) una gran potencia militar, posición que mantuvo durante largo tiempo, aunque a veces penosamente. Señaló el comienzo del fin del ejército feudal medieval y demostró que el caballero con armadura era ya inútil en la batalla, gracias al desarrollo de nuevas armas para los soldados de infantería.

Esto no significa que los jinetes no fuesen de ninguna utilidad. Aún tenían la ventaja de la movilidad. No podían luchar apropiadamente contra infantes armados, pero si dos grupos de éstos estaban trabados en combate, un escuadrón de Jinetes que cargase contra el flanco o la retaguardia del enemigo podía hacer un daño decisivo. Ello significaba, pues, que las batallas debían ser libradas por combinaciones de diferentes clases de combatientes y que un buen general tenía que saber cómo y cuándo hacer uso de cada clase. Eduardo lo sabía, y éste era su gran talento innato. Los franceses no iban a aprenderlo en casi un siglo.

Precisamente porque los franceses no comprendieron lo que había ocurrido desde el punto de vista de la teoría militar, el efecto inmediato de la batalla de Crécy fue destruir la moral de los combatientes franceses. La victoria de los ingleses era incomprensible para ellos. ¿Cómo unos pocos infantes de bajo nacimiento podían haber ganado una victoria tan aplastante sobre la flor y nata de la caballería francesa? Los ingleses parecían tener algo sobrehumano, y los franceses se acobardaron ante ellos. Casi no se libró ninguna batalla importante durante cerca de un siglo en la que los franceses no estuviesen ya semiderrotados aun antes de que se arrojase una flecha.

Los exultantes ingleses, por su lado, tampoco comprendieron siempre los hechos militares de la cuestión. Prefirieron aceptar la halagüeña suposición de que un inglés valía tanto como diez franceses y en adelante libraron sus guerras con ese supuesto. Mientras los franceses creyeron también esto, las cosas marcharon bien para los ingleses, pero los franceses se liberaron antes que los ingleses de ese error. Con el tiempo, fueron los franceses quienes aprendieron a hacer uso del siguiente nuevo avance en la técnica militar, y esto fue fatal para las esperanzas imperiales inglesas.

La peste negra.

Pese a la abrumadora victoria de Crécy, Eduardo no estaba en condiciones de pensar siquiera en conquistar Francia y convertirse en su rey por la fuerza. Francia era demasiado grande y su ejército demasiado pequeño. En verdad, su principal preocupación era llevar de vuelta sano y salvo a Inglaterra a su ejército, y dejar alguna base mejor en las cercanas regiones costeras de Francia, para usarla en futuras invasiones.

Por ello, marchó a esa parte de Francia que es la más cercana a Inglaterra, donde está el puerto francés de Calais. En septiembre de 1346, al mes de la gran victoria, Calais fue puesta bajo sitio.

Ahora apareció uno de los beneficios de la batalla de Crécy. El rey de Francia, paralizado por lo que le había ocurrido y con su caballería muerta, no fue capaz de intentar ninguna acción para ayudar a los acosados ciudadanos de Calais. Los ingleses dominaban la región y todas las tierras cercanas de la ciudad. Sin nada que temer de los franceses, se asentaron sin prisa en el país enemigo y esperaron la rendición.

Sólo después de diez meses de asedio Felipe pareció dispuesto a hacer algo. Reunió como pudo otro ejército y marchó hacia Calais, más para entonces los ingleses se habían fortalecido, las costas estaban dominadas por los barcos ingleses y a los soldados franceses no les llenaba de júbilo tener que enfrentarse con el temido Eduardo. El ejército francés se alejó nuevamente y abandonó Calais a su destino.

Calais se rindió en agosto de 1347. Eduardo, colérico por la larga resistencia de la ciudad, pensó en hacer una matanza indiscriminada con sus habitantes. Pero sus oficiales pusieron objeciones. Le dijeron que si lo hacía, los mismos ingleses vacilarían en ofrecer una firme resistencia contra posibles sitiadores franceses en el futuro, por temor a ser tratados de acuerdo con ese precedente. La reina Felipa agregó sus ruegos en defensa de los ciudadanos de Calais, y fueron perdonados.

Pero Eduardo expulsó a la mayoría de la población y la reemplazó por ingleses, convirtiendo a Calais en una ciudad que, durante dos siglos, iba a servir como base inglesa en Francia.

Pero el ejército de Eduardo estaba agotado y ya no podía más. La invasión de Francia había costado a Eduardo 400.000 libras, una suma enorme para aquellos días, y, con gloria o sin ella, los ingleses querían tener paz. Eduardo, pues, acordó una tregua con Felipe y retiró su ejército de Francia. Retornó a Inglaterra, que estaba ebria de júbilo, mientras Felipe, en una insoportable humillación, trataba de hacer frente al descontento de sus súbditos.

Pero una vez que llegan los desastres, llegan en legión. Francia había sufrido un desastre marítimo en la batalla de Sluis y un desastre mucho peor en tierra, en la Batalla de Crécy. Ahora llegó un desastre peor que cualquiera de éstos, peor que ambos juntos, peor que cualquier daño que pudiesen infligir los ejércitos medievales; algo que puso no sólo a Francia, sino también a Inglaterra y a toda Europa bajo un terror mucho mayor que el que pudiera originar cualquier ejército. Era la peste.

La peste es esencialmente una enfermedad de roedores y se difunde de un roedor a otro por medio de las pulgas. Pero de tanto en tanto, cuando las pulgas difunden la enfermedad a roedores tales como las ratas domésticas, que viven muy cerca de los seres humanos, la enfermedad también se propaga entre los hombres. A veces afecta a los nódulos linfáticos, particularmente de la ingle y las axilas, hinchándolas hasta convertirlos en dolorosos «bubones», de donde el nombre de «peste bubónica». A veces son atacados los pulmones («peste neumónica»), y esto es aún peor, pues entonces el contagio se produce de una persona a otra por el aire, sin la necesidad de la intervención de ratas ni pulgas.

En algún momento de la década de 1330, una nueva cepa del bacilo de la peste hizo su aparición en alguna parte de Asia central, cepa a la que los seres humanos eran particularmente vulnerables. Los hombres empezaron a morir, y mientras Eduardo y Felipe libraban su trivial batalla sobre quién gobernaría Francia, el burlón espectro de la muerte se acercó velozmente a Europa. Por la época de la caída de Calais, la peste había llegado al mar Negro.

En Crimea, la península que penetra en el mar Negro central septentrional, había un puerto llamado Kaffa, donde los genoveses habían establecido un puesto comercial. En octubre de 1347, una flota de doce barcos genoveses logró volver a Génova desde Kaffa. Los pocos hombres de a bordo que no estaban ya muertos se hallaban moribundos, y así entró la peste en Europa Occidental. A principios de 1348, estaba en Francia, y a mediados de 1348 había llegado a Inglaterra

A veces se cogía una forma suave de la enfermedad, pero muy a menudo atacaba virulentamente. En este último caso, el enfermo casi siempre moría de uno a tres días después de aparecer los primeros síntomas. Como las fases extremas de la enfermedad se caracterizaban por manchas hemorrágicas que se volvían oscuras, la enfermedad fue llamada la «peste negra».

En un mundo que desconocía la higiene, la peste negra se propagó inconteniblemente. Se cree que mató a 25 millones de personas en Europa antes de desaparecer (más porque todas las personas vulnerables habían muerto que porque se hiciese algo para detenerla), y muchas más aún en África y Asia. Alrededor de un tercio de la población de Europa murió, y quizá más, y pasó siglo y medio antes de que la procreación natural restaurase la población europea al nivel que tenía por la época de la batalla de Crécy. Fue el mayor desastre que golpeó a la humanidad en la historia de que se tiene registro.

Sus efectos a corto plazo se señalaron por el abyecto terror que inspiró al populacho. Parecía que el mundo estaba llegando a su fin, y todos estaban sobrecogidos de temor. Un repentino escalofrío o vértigo, un sencillo dolor de cabeza, podía significar que la muerte se cernía sobre uno y sólo tenía veinticuatro horas de vida.

Ciudades enteras quedaron despobladas; los primeros en morir quedaron insepultos, mientras los sobrevivientes iniciales huían, difundiendo la enfermedad allí adonde llegaban. Las granjas quedaron sin atender; los animales domésticos (que también murieron por millones) deambularon sin nadie que cuidase de ellos. Naciones enteras (Aragón, por ejemplo) quedaron tan afectadas que nunca se recuperaron realmente. Las bebidas destiladas (bebidas alcohólicas producidas destilando el vino y elaborando, así, una solución alcohólica más fuerte que la creada por la fermentación natural) habían aparecido en Italia alrededor del 1100. Ahora, dos siglos más tarde, se hicieron populares. Surgió la teoría de que beber mucho actuaba como una medida preventiva contra el contagio. No era cierto, pero disminuía la preocupación del bebedor, lo cual ya era algo. La peste del alcoholismo se instaló en Europa en competencia con la peste negra, y subsistió después que desapareció ésta.

Todo el mundo sufrió, y más, claro está, quienes vivían en barrios populosos. Las ciudades sufrieron más que el campo y, en verdad, la gradual urbanización de Occidente recibió un frenazo del que no se recuperó en un siglo. Las comunidades monásticas también fueron particularmente golpeadas, y en algunos aspectos, la calidad de la vida monástica nunca se recobró.

Hasta los más encumbrados eran vulnerables a la enfermedad. En 1348 y 1349, tres arzobispos de Canterbury murieron de la peste. En la capital pontificia de Aviñón, murieron cinco cardenales y cien obispos. Una hija de Eduardo III, Juana, que estaba en camino hacia Castilla para casarse con el hijo del rey Alfonso XI, murió de la peste en Burdeos, antes de llegar a su destino. Y, en Castilla, murió el rey Alfonso. En Francia, murió la esposa de Felipe, Juana de Borgoña.

El populacho aterrorizado tenía que entrar en acción, No sabiendo nada de la teoría de los gérmenes ni del peligro de las pulgas, incapaz de mantenerse limpio en una cultura más bien recelosa de la limpieza por considerarla mundana, no podía hacer nada útil. Pero podía hallar un chivo expiatorio, y para eso siempre estaban disponibles los judíos.

Surgió la teoría de que los judíos habían envenenado deliberadamente las fuentes para destruir a los cristianos. El hecho de que los judíos muriesen de la peste al igual que los cristianos no fue tenido en cuenta para nada, y se hizo con ellos una implacable matanza. Por supuesto, ello no contribuyó en nada a disminuir el flagelo.

Contemplada desde una perspectiva más amplia, la peste negra (que reapareció a intervalos —aunque nunca tan desastrosamente— después de que la primera epidemia se extinguiera en 1351) destruyó el optimismo medieval del siglo XIII. Puso una especie de penumbra en el mundo y alimentó el crecimiento de un misticismo fatalista que tardaría en disiparse.

También contribuyó a destruir la estructura económica del feudalismo. Nunca había habido un excedente de mano de obra en los campos ni en las ciudades, pero con la devastación causada por la peste (que fue más violenta entre los humildes que entre la aristocracia), se produjo una repentina y aguda escasez. Los gobiernos promulgaron leyes salvajes para impedir que los siervos y los artesanos aprovechasen el súbito aumento del valor de sus músculos y habilidades, pero ninguna ley podía contrarrestar los hechos económicos de la vida.

Los siervos que se percataban de las gran necesidad que había de sus servicios regateaban un mejor tratamiento y mayores privilegios, y a menudo los obtenían. Los artesanos cobraban mayores precios. Precios y salarios aumentaron y a las dificultades producidas por la guerra y la peste se sumaron las de los trastornos y la inflación económicos.

Bajo el doble golpe de la batalla de Crécy y de la peste negra, la base misma del feudalismo, tanto militar como económica, fue destruida. En Europa Occidental, tenía que morir. Llevó todavía un tiempo, pero no podía sobrevivir a la crisis de mediados del siglo XIV; sólo quedaba la cuestión de cuánto tiempo tardarían los seres humanos en darse cuenta de que había muerto.