5. Das eigene Leben digitalisieren: Ein Selbstversuch

»Über Sex kann man nur auf Englisch singen«, so beginnt der gleichnamige Tocotronic-Song aus dem Jahr 1995. Den Grund dafür schiebt Sänger Dirk von Lowtzow gleich in der zweiten Liedzeile hinterher: »Denn allzu leicht könnt’s im Deutschen peinlich klingen.« Diese im Kontext des Liedes durchaus selbstironische Erkenntnis, die sich auf dem Album Digital ist besser befindet, spiegelt sich auch in diesem Buch wider, denn die Begriffe und Formulierungen rund um Quantified Self klingen im Englischen einfach besser, lockerer, passender – auch wenn der in Deutschland verbreitete Begriff »digitale Selbstvermessung« zugegebenermaßen konkreter ist. Um das Selbst quantifizieren zu können, bedarf es einer technisch initiierten Vermessung. Erst die Digitalisierung der gemessenen Daten ermöglicht eine mathematische bzw. computerisierte Auswertung, Vernetzung und Vergleichsgrundlage des Selbst. Und dabei drängt sich eine Frage auf: Kann man ein Buch über etwas schreiben, das man nur beobachtet, aber selbst nicht erfahren hat? Nun ja, man kann schon. Schließlich beschränken sich die meisten bisher erklärten Effekte und die möglichen gesellschaftlichen Auswirkungen einer digital vermessenen Gesellschaft zum Großteil auf Mutmaßungen. Um die Brücke zwischen dem eben erwähnten Tocotronic-Song und dem Thema dieses Buches zu schlagen, wählen wir ein Zitat des Autors und Datenwissenschaftlers DJ Patil, der im Rahmen der Münchner Fachkonferenz DLD im Januar 2013 einen schlauen Satz zur Digitalisierung der Gesellschaft formulierte. Demnach verhalte sich die Diskussion darüber wie das Gerede von Teenagern über Sex: Alle redeten davon, aber niemand habe praktische Erfahrungen gesammelt.

Eine potenziell so grundlegende gesellschaftliche Veränderung, die der technisch vermittelten Selbstwahrnehmung rund um Quantified Self vorauseilt, sollte aber zumindest auf einigen subjektiven Erfahrungen fußen. Also lege ich (Christian) los.

Vorab sei erwähnt: Ich habe mich bisher weder analog noch digital in irgendeiner Form regelmäßig gemessen oder quantifiziert. Dass ich eine Körperwaage betreten habe, ist mittlerweile so lange her, dass ich mich nicht einmal daran erinnern kann. Fest steht auch, dass ich die meiste Zeit jobbedingt im Sitzen verbringe. Um diese Erkenntnis zu bestätigen, brauche ich ganz sicher keine Hightech-Gadgets. Als sportlich würde ich mich auch nicht bezeichnen, zumindest nicht mehr, denn engagiertes Joggen, Fußballspielen oder Schwimmen liegen schon Jahre zurück. Die einzige regelmäßige Bewegung, die ich meinem Körper abverlange, ist der Gang zur U-Bahn. Hinzu kommen eine gelegentliche Fahrradfahrt ins Büro sowie der ein oder andere Spaziergang. Wann, wie lange und wie oft ich mich bewege, ist mir, um ehrlich zu sein, völlig unklar. Ich schätze, es ist eher wenig. Und da kommt schon ein erster entscheidender Knackpunkt: meine Neugier. Ich möchte gerne wissen, wie oft und wie viel ich mich bewege, und anschließend will ich gerne den Versuch unternehmen, körperlich etwas aktiver und fitter zu werden, denn das Treppensteigen wird mit 30plus langsam spürbar. Etwas mehr Fitness und ein bisschen weniger Bauch wäre schon super. Der erste Schritt muss also die digitale Bestandsaufnahme meines Körpers sein.

Bestandsaufnahme

Los geht’s mit einer WLAN-Waage. Ich entscheide mich für die »aria« der Firma Fitbit. »Smart Scale« steht auf der braunen Verpackung der von außen völlig normal wirkenden Waage. Bestückt mit vier handelsüblichen AA-Batterien funkt das smarte Messgerät Körpergewicht, Körperfettanteil und Body-Mass-Index (BMI) über das heimische WLAN-Netz ins Internet. Bevor das funktioniert, muss ich eine Software des Herstellers auf meinem Computer installieren, mich bei dem dazugehörigen Onlineportal anmelden und die Waage mit meinem WLAN-Router verbinden. Das geht ganz praktisch vom Rechner aus, die Anleitung führt mich Schritt für Schritt durch den Installationsprozess. Größe, Alter und Geschlecht will die Waage wissen, nur so kann sie verlässlich meinen BMI-Wert interpretieren. Je nach Alter und Geschlecht ist diese Zahl anders zu beurteilen. Als ich das erste Mal auf die Waage steige, bin ich überraschenderweise etwas nervös, nach wenigen Augenblicken erscheinen zwei Werte auf dem Display: 87,8 und 21,2. Der erste Wert benennt mein Gewicht in Kilogramm, der zweite meinen Körperfettanteil in Prozent. Ich bin erstaunt. Mehr als ein Fünftel meines Körpers besteht aus Fett! Ist das normal? Das sagt mir die Waage nicht, zumindest noch nicht. Auf dem kleinen Display erscheint ein blauer Pfeil und die Meldung »Step Off«. Ich verlasse das Bad und gehe zum Computer in meinem Arbeitszimmer. Nachdem ich mich im Onlineportal eingeloggt habe, sind die Daten der Waage schon im Browserfenster zu sehen. Da steht was von Übergewicht! Das gefällt mir zwar nicht, ist aber höchstwahrscheinlich wahr. Ein Blick auf meinen Bauch bestätigt die digitalen Indizien, leider. Für meine Körpergröße von 1,76 m hat das Programm einen BMI von 27 errechnet. Damit liege ich in der animierten Grafik im leicht erhöhten gelben Bereich, also etwas übergewichtig. Um in den grünen Bereich zu kommen, was ideal wäre, müsste ich laut Grafik einen BMI von 25 haben. Rot wird das digitale Diagramm ab einem BMI-Wert von 30, dort beginnt der Bereich des »ungesunden Übergewichtes«. Die Daten orientieren sich offensichtlich an den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Für meine Altersgruppe (25 bis 34 Jahre) gelten demnach offiziell BMI-Werte von 20 und weniger als »untergewichtig«, ein BMI zwischen 21 und 26 spiegelt das Normalgewicht wider, und ein Wert von 27 bis 30 steht für »leicht übergewichtig«. Menschen mit einem BMI von 31 und mehr fallen in die Kategorie »Adipositas«, also Fettleibigkeit, die sich wiederum in drei Stufen einteilen lässt. Das Gute ist: Ich muss mich nicht um die vielen Zahlen kümmern, denn die simple Einteilung in grün, gelb und rot gibt mir einen schnellen Überblick. Die genauen Werte kann ich mir jederzeit anschauen, indem ich den Mauszeiger über die Grafik wandern lasse.

Ich bin also übergewichtig, wenn auch nur leicht. Das gefällt mir nicht. Um das zu ändern, kann ich innerhalb des Onlineportals ein Fitnessprogramm starten. Zuerst soll ich ein Zielgewicht formulieren: 70 Kilogramm wären gut, denke ich. Im zweiten Schritt werden mir vier verschiedene Pläne vorgeschlagen, um dieses Ziel zu erreichen. Am einfachsten ist der grün gefärbte Plan. 200 Gramm soll ich jede Woche abnehmen. Das bedeutet, ich muss täglich 250 Kilokalorien mehr verbrennen, als ich zu mir nehme. Wenn ich das schaffe, so rechnet das Programm mir vor, erreiche ich mein Wunschgewicht in etwa anderthalb Jahren. So lange dauert das? Ich bin nicht gerade für meine Geduld bekannt, also schaue ich mir den nächsten Plan an. Er ist türkis gefärbt und soll gut, also relativ einfach bzw. »mittel« zu erreichen sein. Ein halbes Kilo pro Woche abnehmen, lautet die Aufgabe, dafür müsste ich ein tägliches Defizit von 500 Kilokalorien erwirtschaften. Knapp neun Monate würde dieser Diätplan dauern, sagt das Portal. Plan drei und vier würden das Ganze noch einmal beschleunigen. Aber die orange und rot eingerahmten Worte »ziemlich schwer« und »schwerer« kommunizieren recht eindeutig: Das hältst du sowieso nicht durch. Wer große Selbstdisziplin aufbringt und es schafft, täglich 1000 Kilokalorien mehr zu verbrennen als aufzunehmen, kann in einer Woche knapp ein Kilo Gewicht verlieren, sagt der rote Plan. Demnach könnte ich bereits in etwa fünf Monaten mein Wunschgewicht von 70 Kilogramm erreichen. Auch wenn das verlockend klingt – ich bin realistisch und wähle »mittel«.

Mein Körper wird zur Datenschnittstelle

Ich kann nun also jederzeit mein Gewicht und meinen Körperfettanteil messen. Um abnehmen zu können, muss ich aber auch wissen, wie viel Energie ich zu mir nehme und wie viel ich verbrenne. Zum Messen meines Energie-Inputs nutze ich die Fitbit-Smartphone-App. Aufgrund von Alter, Geschlecht, Gewicht und Körpergröße schätzt das mit der App verbundene Internetportal einen Grundumsatz von knapp 2000 Kilokalorien. So viel Energie verbrenne ich also, ohne mich großartig zu bewegen. Mache ich keinen Sport, darf ich also am Tag maximal 1500 Kilokalorien zu mir nehmen, um mein Ziel zu erreichen. Für einen genaueren Überblick kann ich innerhalb der App Nahrungsmittel auswählen, die ich gegessen habe. Ich kann nach Wörtern suchen, »Sandwich« zum Beispiel. Nach Eingabe eines Suchbegriffes erscheint eine Liste von englischen Nahrungsmitteln. Ich wähle »Sandwich, Ham & Mayonnaise«, gebe 100 Gramm an und klicke auf »Lebensmittel aufzeichnen«. 256 Kilokalorien hat das Sandwich, nach einem Klick werden mir noch mehr Informationen aufgelistet: Fett, Ballaststoffe, Kohlenhydrate, Eiweiß, etc. Folgende Mitteilung erscheint auf dem Display: »Kalorienzusammensetzung: 37 % aus Kohlenhydraten, 52 % aus Fett und 11 % aus Eiweiß.« Definitiv keine gesunde Zusammensetzung! Nach zwei weiteren Mahlzeiten leuchtet die Grafik der App gelb, denn ich bin kurz davor, meine empfohlene Tageskalorienmenge zu erreichen. Will ich meinen Plan einhalten, darf ich nur noch 246 weitere Kilokalorien zu mir nehmen. Wenn man noch Hunger verspürt, ist das durchaus frustrierend. Aber wie heißt es doch so schön: Von nichts kommt nichts.

Diese Berechnung basiert bisher allerdings nur auf dem Input. Wie sieht es mit meinem Output aus? Ich kann im Browserfenster oder per Smartphone-App Aktivitäten auflisten. Der tägliche Spaziergang zur U-Bahn zum Beispiel. Ich wähle die Aktivität »Gehen« und kann nun Dauer, Strecke und Startzeit der Aktivität eintippen. Falls ich die Distanz der Strecke nicht kenne, kann ich alternativ die Intensität auswählen, von »langsames Tempo« bis »sehr schnelles Gehen (Hund ausführen)«. Nach den zehn Minuten Fußweg zur U-Bahn habe ich laut App 39 Kilokalorien verbrannt. Die Daten werden innerhalb weniger Sekunden ins Netz übertragen, mein Input und Output werden anschließend innerhalb des Portals automatisch aktualisiert und gegengerechnet. Je mehr ich mich bewege, desto mehr kann ich essen. Durch eine gesteigerte Aktivität kann ich vom roten Bereich zurück in den gelben gelangen. Aber bereits hier zeigt sich ganz klar, dass der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen steht, denn so bin ich den ganzen Tag damit beschäftigt, Aktivitäten einzutragen. Jeder Schritt im Büro, der Gang zur Toilette oder der Kollegenbesuch im dritten Stockwerk: Es ist so gut wie unmöglich, zumindest unendlich unpraktisch, jeden einzelnen Schritt manuell festzuhalten. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch jede Menge Nerven. Deshalb entscheide ich mich für einen digitalen Schrittzähler. Das Gerät heißt »One« und stammt von derselben Firma, die auch meine WLAN-Waage anbietet.

Digital Laufen lernen

Der kleine Plastik-Clip ist etwa so groß wie ein Memory-Stick und muss zuallererst mit einem USB-Kabel an den Computer angeschlossen werden. So kann ich den digitalen Schrittzähler nicht nur aufladen, sondern auch einrichten und aktivieren. Sobald ich das Gerät im Onlineportal freigeschaltet habe, misst es auch schon los. Ich stecke den Clip in meine Hosentasche und laufe ein paar Schritte durch die Wohnung. Als ich es wieder aus der Hosentasche nehme, werden bereits zwölf Schritte auf dem Mini-Display angezeigt. Der einzige Knopf auf dem Schrittzähler führt mich durch ein Menü, das mir jederzeit Schritte, Stockwerke, Distanz, Kalorien, Uhrzeit und die allgemeine Aktivität des aktuellen Tages anzeigt. Das ist im ersten Moment sehr beeindruckend. Sobald ich wieder in der Nähe meines Computers bin, werden die Daten des Schrittzählers ins Internet übertragen, denn im USB-Anschluss meines Rechners steckt ein kleiner Empfänger, der den Schrittzähler automatisch per Funk ausliest, sobald er in Reichweite ist. Ich öffne also den Browser und sehe auf meinem persönlichen Online-Konto meine ersten digitalisierten Schritte. Faszinierend. Sobald die Daten im Netz sind, kann ich sie auch per App auf meinem Smartphone betrachten. Schon fühlt sich das Leben digitaler an. Auch wenn das alles sehr aufregend und spannend ist, irgendwie traue ich dem System nicht über den Weg. Schließlich sind die erfassten Daten durchaus intim. Deshalb verwende ich eine extra dafür eingerichtete E-Mail-Adresse und einen falschen Namen. Der Dienst ermöglicht auch das Teilen der eigenen Daten innerhalb der Community, um mit anderen Nutzern gemeinsam fitter zu werden und sich auszutauschen. Was ich explizit nicht tue. Ein Blick in die Nutzungsbedingungen von Fitbit (Stand Januar 2013) bestätigt meine Skepsis. Das Unternehmen gibt nach eigener Aussage »von Zeit zu Zeit bestimmte persönliche Daten an strategische Partner weiter«. Nach Zustimmung der Nutzungsbedingungen kann Fitbit außerdem »persönliche Daten auch an Unternehmen weitergeben, die Dienste im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Bestellabwicklung, Produktzustellung, Kundendatenverwaltung, Marktforschung usw. bereitstellen«. Besonders das »usw.« deutet letztendlich darauf hin, dass die Weitergabe meiner Daten offensichtlich grenzenlos ist, zumindest potenziell. Zusätzlich nimmt sich die Firma das Recht heraus, im »Falle einer Umstrukturierung, Fusion oder Übernahme jegliche persönlichen Daten an die jeweilige Drittpartei weiterzugeben.« Was mir ebenfalls nicht gefällt: Falls ich das digitale Vermessen bei dem Onlinedienst beenden will, kann ich mein Benutzerkonto nur dann löschen, wenn ich eine entsprechende E-Mail an den Support schicke, was für die meisten Nutzer sicherlich zu umständlich sein dürfte. Einen simplen »Alle persönlichen Daten löschen«-Knopf gibt es nicht. Damit wird klar, dass die Firma sehr daran interessiert ist, die Körperdaten seiner Nutzer zu behalten und ggf. zu veräußern.

Daten lesen

Die ersten Wochen meines neuen, digitalisierten Lebens haben neue Routinen hervorgebracht. Ich habe mir angewöhnt, regelmäßig auf die Waage zu steigen und sende mein Gewicht und meinen Körperfettanteil ins Netz. Beim Frühstück schaue ich mir die Daten auf meinem Telefon hin und wieder genauer an. Interessanterweise schwankt das Körpergewicht von Woche zu Woche um etwa ein Kilogramm, mit einer zwischenzeitlichen Tendenz nach oben, leider. Das Diagramm für den Zeitraum der vergangenen drei Wochen erinnert an eine kleine Berg- und Talfahrt, auch mein Körperfettanteil schwankt.

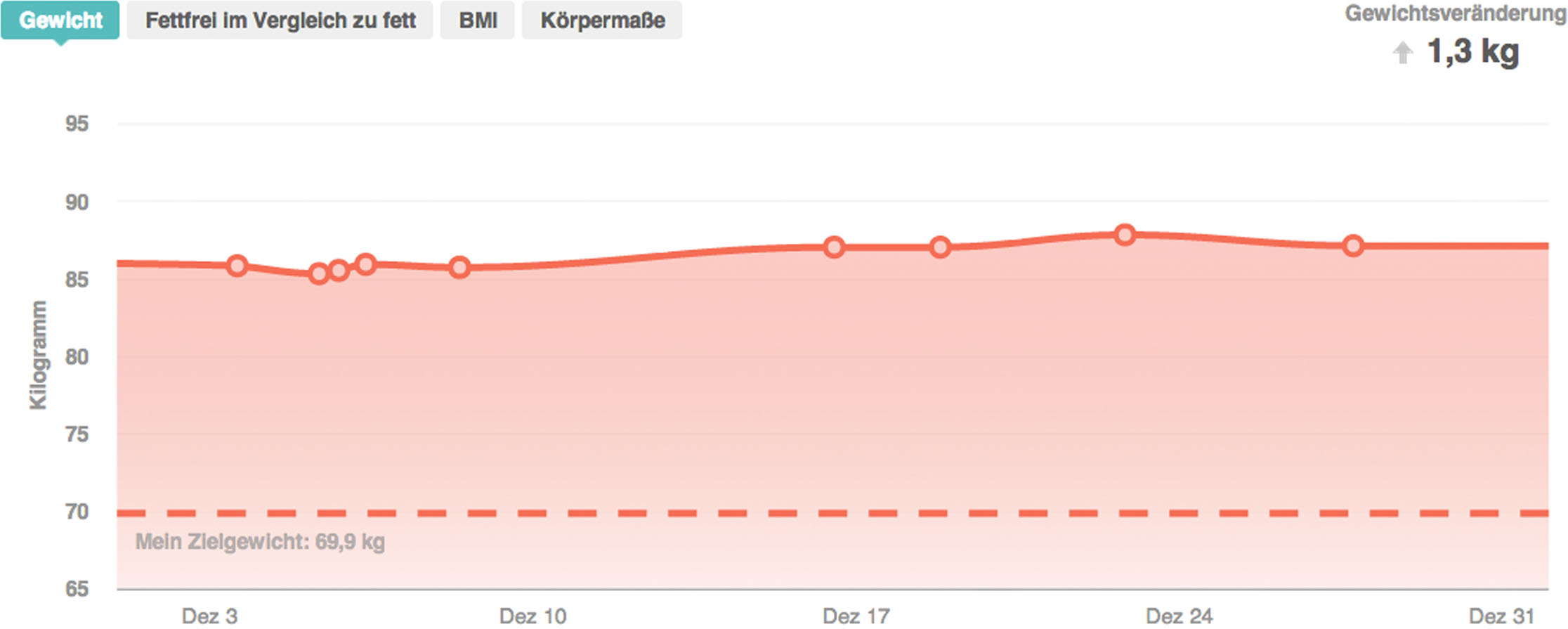

Abbildung: Entwicklung des Körpergewichts im Dezember 2012

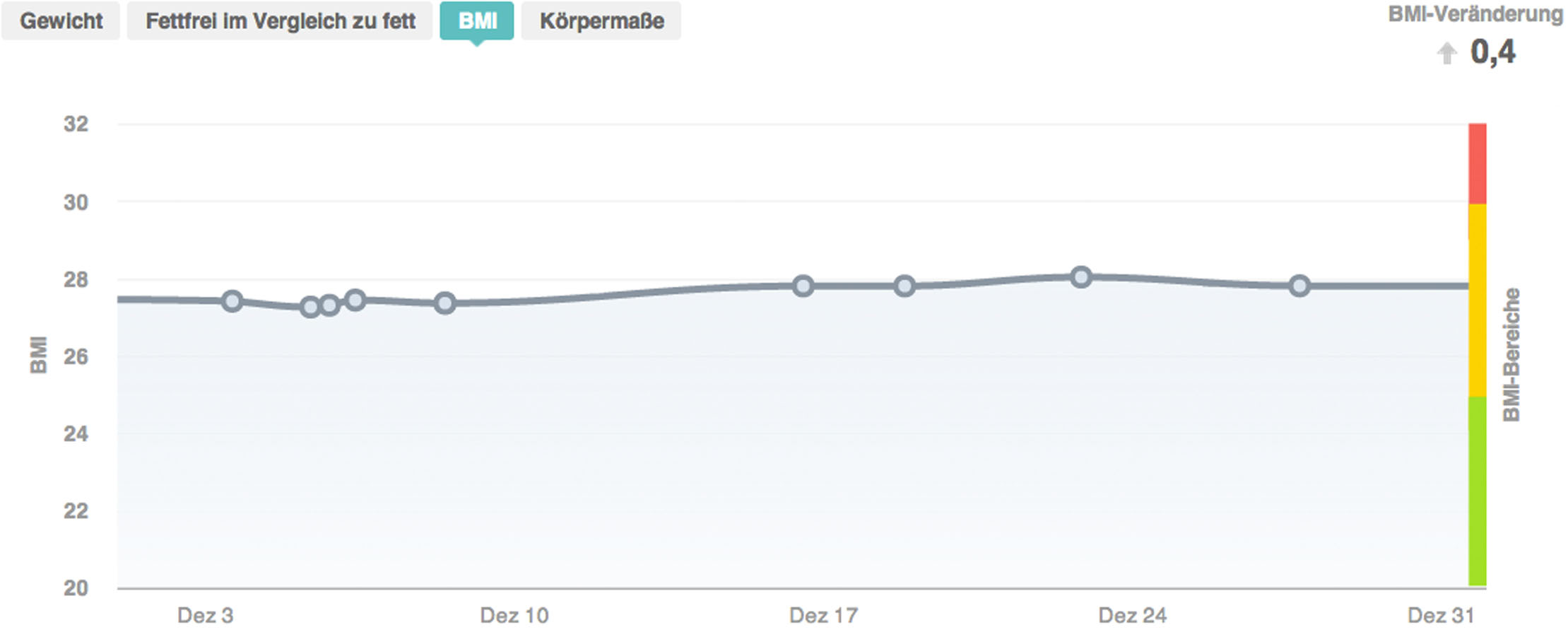

Nach einer kurzen Abnehmphase zu Beginn des Monats Dezember 2012 stieg mein Körpergewicht bis Weihnachten erkennbar an. Erstaunlicherweise ging es nach den Weihnachtsfeiertagen wieder etwas zurück. Insgesamt habe ich im Dezember 1,3 Kilogramm zugenommen, was sich auch dementsprechend auf den Wert meines Body-Mass-Index ausgewirkt hat. Der stieg innerhalb eines Monats um 0,4 Punkte.

Abbildung: Entwicklung des BMI-Wertes im Dezember 2012

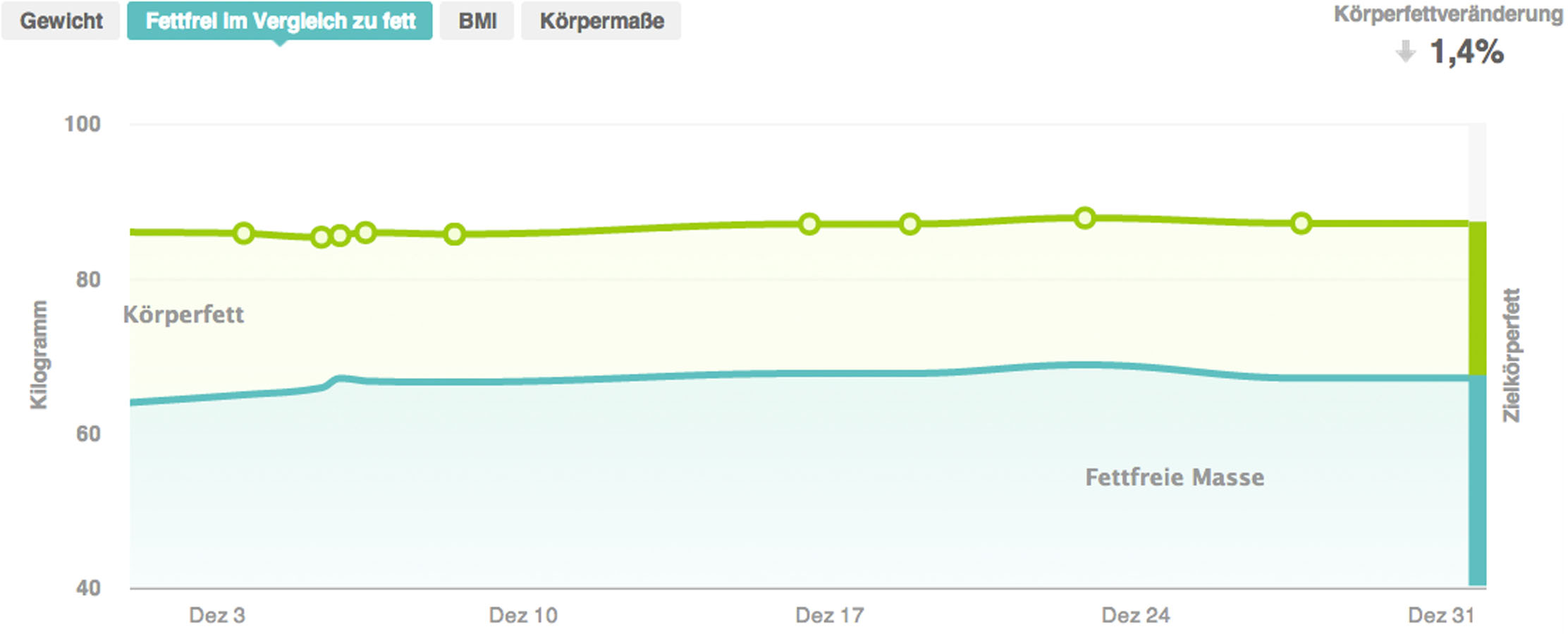

Was mich wirklich erstaunt hat: Trotz der offensichtlichen Gewichtszunahme ist der Fettanteil in meinem Körper im gleichen Zeitraum um 1,4 Prozentpunkte gesunken.

Abbildung: Entwicklung des Körperfettanteils im Dezember 2012

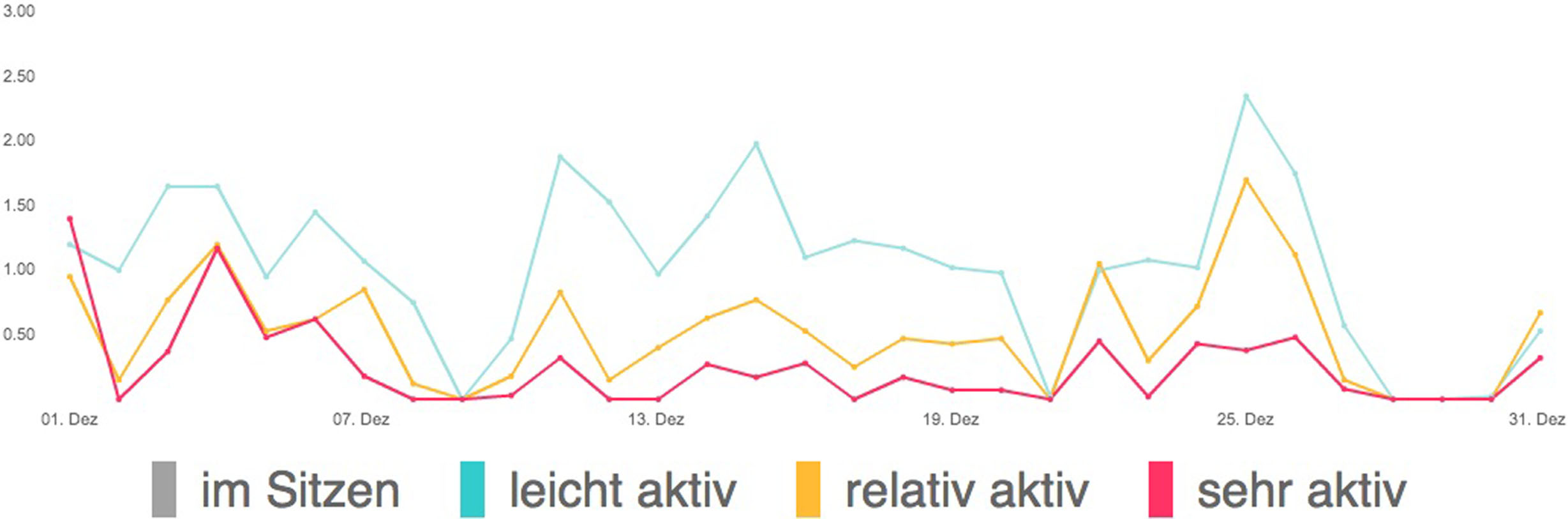

Ein leichtes Auf und Ab lässt sich nicht nur in den Daten meines Körpergewichts ablesen, sondern auch in meinen Aktivitätszahlen, in denen zum Teil sogar erhebliche Schwankungen zu erkennen sind. Es gibt Tage, an denen ich mich kaum bewege. Und es gibt Tage, an denen ich aktiver bin. Am 25. Dezember war ich beispielsweise recht aktiv, danach habe ich den Schrittzähler ein paar Tage vergessen mitzunehmen, was sich in der Grafik gut ablesen lässt, da in dieser Zeit die Aktivität bei Null liegt. Zu Silvester geht die Aktivitätskurve wieder leicht nach oben.

Abbildung: Entwicklung der Körperaktivität im Dezember 2012

Interessant ist die Analyse eines einzelnen Tages. In der Gesamtbetrachtung des Monats war der 25. Dezember 2012 einer der Tage, an denen ich am meisten getan habe. Jeder blaue Strich steht für die Anzahl der Schritte in einem Zeitraum von fünf Minuten. Der Schrittzähler war zu dieser Zeit in meiner linken Hosentasche. Man kann sehr genau erkennen, dass ich am ersten Weihnachtsfeiertag sehr lange geschlafen habe. Den Schrittzähler kann man übrigens auch in der Nacht tragen und somit den Schlaf messen, bzw. wie oft man sich im Schlaf dreht oder bewegt. Diese Messung ist aber so ungenau und meiner Meinung nach überflüssig, dass ich sie mir spare. Die erste Bewegung an diesem Tag fand um 10:55 Uhr statt, danach kommen immer wieder Ruhephasen, in denen ich in der Küche oder im Wohnzimmer gesessen habe und demnach kaum einen Schritt gegangen bin.

Abbildung: Körperaktivität am 25. 12. 2012

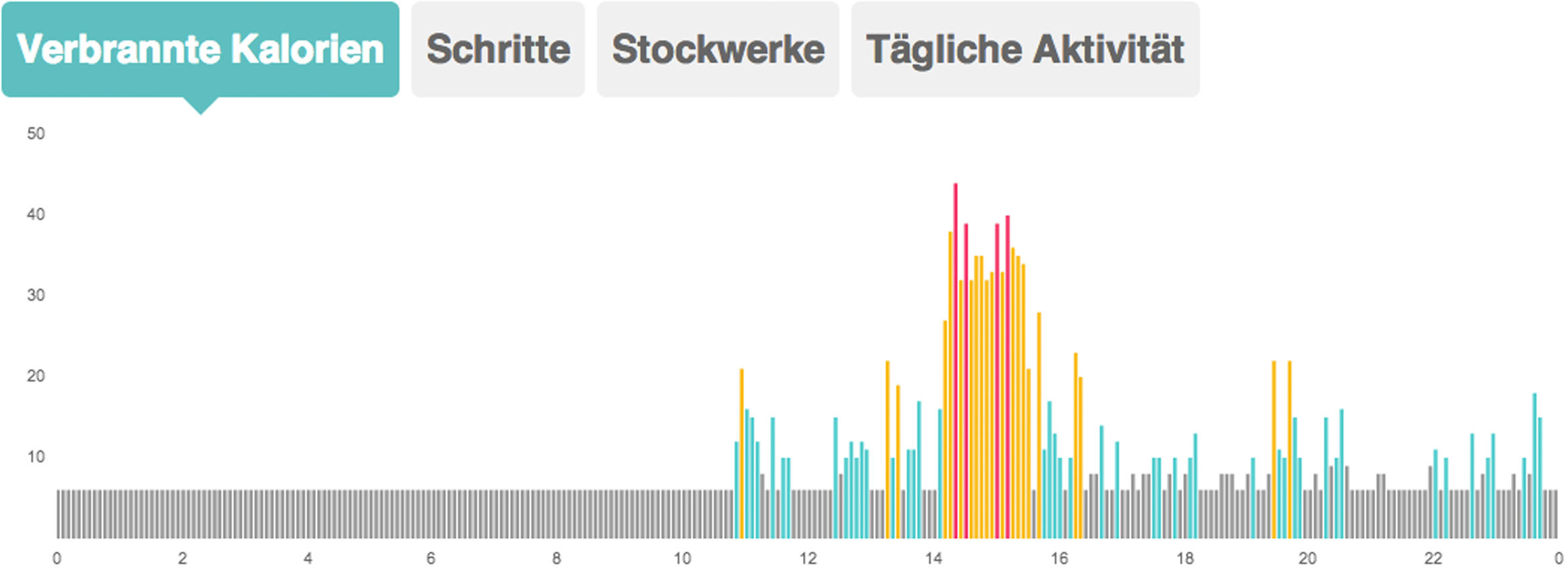

Die letzte Ruhephase vor dem hohen Anstieg der Aktivität muss das Mittagessen gewesen sein. Ich kann mich daran erinnern, dass sich die komplette Familie zum Weihnachtsessen im Restaurant verabredet hatte. Den Hinweg legten wir mit dem Auto zurück, nach dem Essen hatte ich mich jedoch dazu entschieden, einen ausgiebigen Spaziergang nach Hause zu machen. Die Anzahl der Schritte während der erkennbaren Aktivitätsphase, grafisch abgebildet in den jeweiligen Fünf-Minuten-Intervallen, schwankt zwischen 343 und 603 Schritten pro fünf Minuten. Man kann also genau erkennen, dass ich am Anfang langsam lief, dann schneller wurde, zwischendurch abbremste und schließlich einen tüchtigen Endspurt hinlegte. Die geringere Schrittzahl lässt sich aber auch durch einen längeren hügeligen Aufstieg erklären, der auf dem Weg liegt. Aber selbst das kann der Schrittzähler in seine Berechnungen aufnehmen, da das Gerät einen Höhenmesser besitzt, der auch jedes erklommene Stockwerk festhält. Jede Bewegung und jede zurückgelegte Distanz sowie jeder bewältigte Höhenunterschied fließt in die Berechnung der verbrannten Kalorien ein. In der ersten Phase meines Spaziergangs habe ich zwar weniger Schritte zurückgelegt, aber trotzdem mehr Kalorien verbrannt. Ich nehme an, dass ich in dieser Zeit bergauf gegangen bin. Die Farben in der Grafik stehen übrigens für die Intensität der Aktivität. Blau ist niedrig, gelb bedeutet mittel und rot steht für hohe Aktivität. Am meisten Kalorien habe ich zwischen 14:20 Uhr und 14:25 Uhr verbrannt. Schätzungsweise 44 Kilokalorien hat mein Körper in diesem Intervall in Bewegungsenergie verwandelt.

Abbildung: Verbrannte Kalorien am 25. 12. 2012

Am Ende des Tages kamen insgesamt 11 054 Schritte und acht Stockwerke zusammen, die von der Software des Schrittzählers in 8,15 Kilometer zurückgelegte Distanz übersetzt wurden. Dabei habe ich angeblich 2749 Kalorien verbrannt. Natürlich sind diese Zahlen nur Näherungswerte. Nicht jeder Schritt wird akkurat erfasst, und nicht jede Körperbewegung kann als Schritt definiert werden. Beim Fahrradfahren werden beispielsweise ganz andere Bewegungen ausgeführt als beim Gehen. Und die Schrittlänge, die das Programm aufgrund meiner Körpergröße »schätzt«, kann nicht als Garant für eine genaue Messung der zurückgelegten Distanz gelten. Trotzdem: Im Tagesdurchschnitt betrachtet, dürften die Werte annähernd korrekt sein und zumindest eine Tendenz abbilden, auf die man sich durchaus verlassen kann.

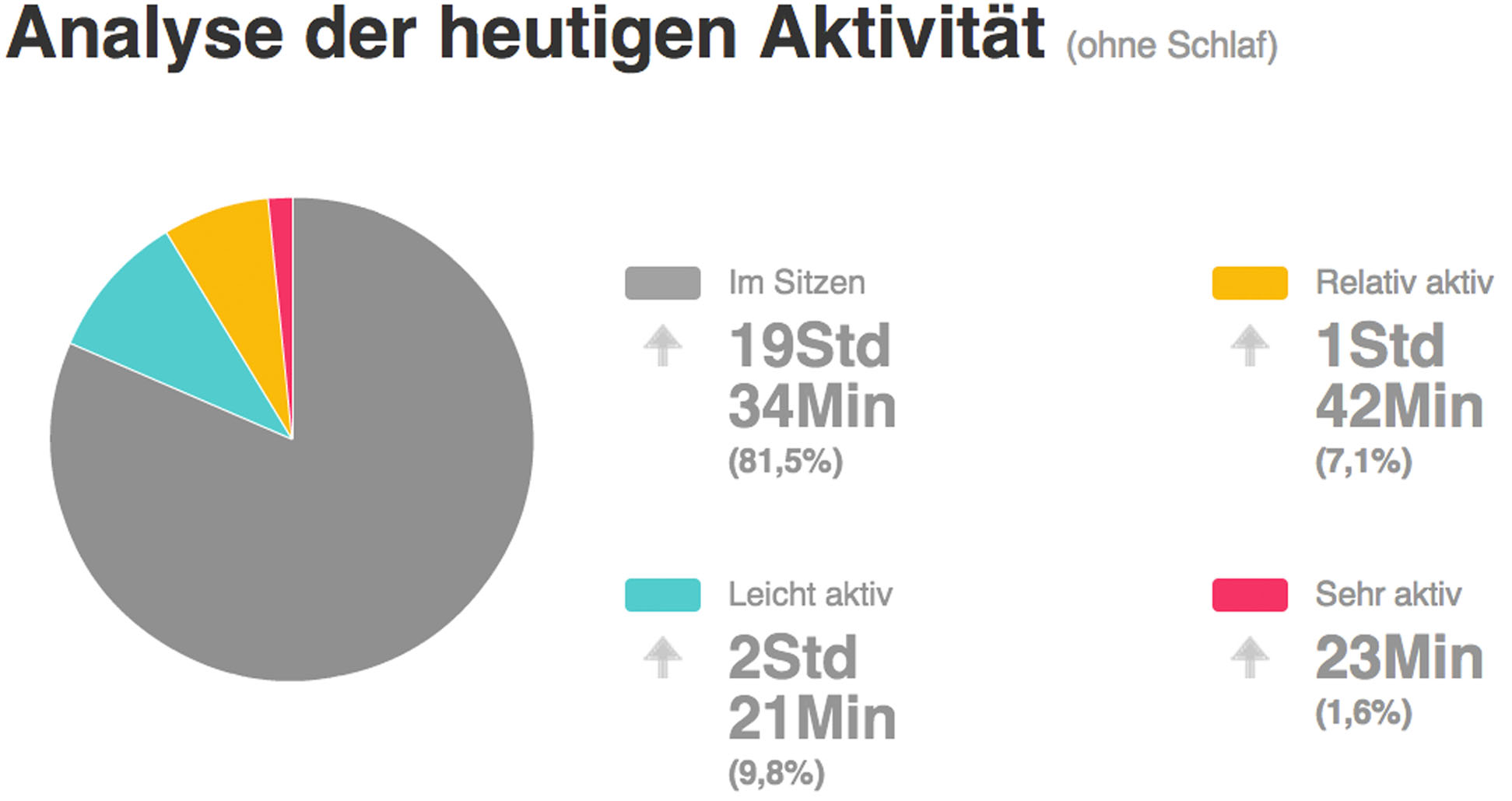

Abbildung: Zusammenfassung der Tagesaktivität am 25. 12. 2012 (ohne Schlaf)

Nach dieser detaillierten Schilderung der Einzeldaten könnte man meinen, dass ich eigentlich ganz gut dastehe. Diese Ansicht widerlegt sich allerdings von selbst, sobald man die Aktivität im Tageskontext betrachtet. »Sehr aktiv« war ich nicht einmal zwei Prozent des Tages, was gerade einmal 23 Minuten sind. Addiert man alle Aktivitäten, komme ich nur auf vier Stunden und 26 Minuten, in denen ich mich überhaupt bewegt habe. An anderen Tagen liegt dieser Wert bei gerade einmal zwei Stunden. Wie bereits erwähnt, war der 25. Dezember einer der aktiveren Tage des Monats Dezember. Zieht man die ungewöhnlich lange Schlafzeit von etwa elf Stunden ab, bleiben immer noch neun Stunden, in denen ich mich kein einziges Mal bewegt habe. Als Zwischenfazit lässt sich also festhalten, dass meine Aktivität durchaus ausbaufähig ist. Um das zu schaffen, haben sich die Macher der Quantified-Self-Geräte interessante Konzepte einfallen lassen.

Motivierende Feedbackschleifen

Das wichtigste Element der digitalen Selbstvermessung, abgesehen von der Messung an sich, ist das unmittelbare Feedback, das der Schrittzähler mir gibt. Ich kann den Clip jederzeit aus meiner Hosentasche holen und einen schnellen Blick auf bisher Geleistetes richten. Nach dem täglichen Weg zur U-Bahn sind morgens schon mal locker 1000 Schritte gemacht, und die Aktivitätsanzeige, die auf dem Schrittzähler als grafisch animierte Blume illustriert ist, schnellt nach oben. Je mehr Blätter die Blume hat, desto besser. Ich bekomme bereits nach wenigen Schritten das Feedback, dass ich gut, also aktiv unterwegs bin. Besonders in den ersten Tagen und Wochen habe ich sehr häufig auf meinen Zwischenstand geblickt. Je mehr Blätter die Aktivitäts-Blume hatte und je mehr Schritte auf dem Display erschienen, desto besser fühlte ich mich. Ich bin noch heute überrascht, wie einfach ich dadurch motiviert wurde, eher ein paar Schritte zu Fuß zu gehen, als mit dem Bus oder der Bahn zu fahren. Auch das Treppensteigen wird damit zur spielerischen Herausforderung und ist nicht länger ein lästiges Hindernis.

Der kleine Plastik-Clip in meiner Hosentasche erinnert mich ständig daran zu laufen. Er appelliert an den inneren Spieltrieb. Diese spielerischen Elemente der Motivation sind in vielen Produkten und Diensten rund um Quantified Self zu finden. Mein Dienst »belohnt« mich beispielsweise, wenn ich es schaffe, am Tag 5000 oder 10 000 Schritte zu gehen. Für jede erreichte Etappe werden mir virtuelle »Abzeichen« verliehen, die in meinem Online-Profil wie eine Medaillensammlung präsentiert werden. Genau hier kommt auch das Netzwerk ins Spiel: Mittlerweile kann ich diejenigen verstehen, die ihre persönlichen Aktivitätsdaten innerhalb der Community teilen, denn der spielerische Wettkampf um mehr Punkte und Abzeichen motiviert zusätzlich.

Für ein paar Wochen habe ich meine Daten mit meiner Freundin geteilt, die sich in der Zwischenzeit ebenfalls einen digitalen Schrittzähler besorgt hat. Ich war erstaunt, dass meine Motivation tatsächlich zunimmt, wenn ich sehen kann, dass mein digitaler Fitness-Partner bereits mehr Schritte zurückgelegt hat als ich selbst. Wir wohnen drei U-Bahn-Stationen voneinander entfernt. Während ich früher regelmäßig mit der Bahn zu ihr fuhr, bin ich nun fast nur noch zu Fuß unterwegs. Alles, was ich innerhalb von 20 Minuten zu Fuß erreichen kann, versuche ich auch tatsächlich zu gehen. Das bringt mich erstens meinem täglichen 10 000-Schritte-Ziel näher, und zweitens kann ich gegenüber dem engagierteren Schrittkontingent meiner Freundin aufholen. Bei dem Gedanken, meine Daten innerhalb der Online-Community öffentlich mit Fremden zu teilen, beschleicht mich aber auch heute noch ein unangenehmes Gefühl. Denn selbst zwischen zwei Personen kann das Teilen der eigenen Daten kompliziert werden. Setzt man sich zum Beispiel gemeinsam das Ziel, täglich 10 000 Schritte zu gehen oder fünf Kilometer zu joggen, kann sich das Gefühl von Motivation auch schnell in Druck verwandeln, da einer vorlegen kann und der andere sich »gezwungen« fühlt nachzuziehen.

Persönliche Bilanz

Nach etwa drei Monaten ist die anfängliche Euphorie verschwunden. Bereits nach drei Tagen habe ich es aufgegeben, die verspeisten Lebensmittel aufzuzeichnen. Die Ernährungsdatenbank meiner App führt (bisher) nur englischsprachige Nahrungsmittel, was zu Missverständnissen und Fehleingaben führt. Zudem ist es alles andere als bequem, jede Scheibe Toast und jedes Gramm Marmelade per Handy-App festzuhalten. Die digitale Waage habe ich tatsächlich in meinen Alltag integrieren können. Sie hilft mir dabei, mein Körpergewicht kurz-, mittel- und langfristig im Blick zu haben. Vor allem die Archiv-Funktion bietet einen echten Mehrwert gegenüber einer normalen Waage, da sie via Online-Portal oder Smartphone-App den Verlauf und die Entwicklung meines Gewichts sichtbar macht und auf Tendenzen hinweist. Das gefällt mir sehr gut. Auch der digitale Schrittzähler ist zu meinem ständigen Begleiter geworden. Zwar schaue ich heute nur noch ein- bis zweimal auf das Display, insgesamt hat sich meine Aktivität aber durchaus erhöht. Ich nehme grundsätzlich die Treppe, statt mit dem Aufzug zu fahren – vorausgesetzt, ich bin nicht spät dran und habe es nicht eilig. Ich verzichte, wenn möglich, sogar bewusst auf Rolltreppen, was ich vorher nie getan habe. Wenn es die Zeit zulässt, habe ich es mir angewöhnt oder zumindest fest vorgenommen, Strecken bis zu 20 Gehminuten grundsätzlich zu laufen. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Grundsätzlich kann ich durchaus feststellen, dass dieser kleine digitale Begleiter mein Verhalten verändert hat und mir dabei hilft, mit alten Routinen zu brechen und neue zu erschaffen.

Körpergewicht habe ich bisher allerdings nicht verloren, und ob sich meine Gesundheit verbessert hat, ist ebenfalls unklar. Ich habe mich vorher ja nicht ungesund gefühlt. Grundsätzlich kann ich mir aber gut vorstellen, dass sich die gleichen Mechanismen, die ich hier kennengelernt habe – die Bestandsaufnahme, die Reflektion und die durch regelmäßiges Feedback entstehende Motivation –, dazu nutzen lassen, um eine medizinische Therapie oder Behandlung positiv zu begleiten und dadurch zu unterstützen. Denn in vielen Fällen einer Behandlung geht es darum, das eigene Verhalten zu verändern, etwa mehr Sport zu treiben, gesünder zu essen usw. Um diese Ziele zu erreichen, kann das digitale Vermessen des eigenen Körpers und Verhaltens sehr hilfreich sein.

http://sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/39693/Die-Qual-der-Zahl

Autor Christoph Koch hat im Süddeutsche Zeitung Magazin seine persönlichen Erfahrungen mit der Selbstvermessung notiert: »Die Qual der Zahl«.