I. ERRARE HUMANUM EST…

CAÍN, ABEL Y LA ARQUITECTURA

La primitiva separación de la humanidad entre nómadas y sedentarios traería como consecuencia dos maneras distintas de habitar el mundo y, por tanto, de concebir el espacio. Existe un convencimiento generalizado de que mientras los sedentarios —en tanto que habitantes de la ciudad— deben ser considerados como los “arquitectos” del mundo, los nómadas —en tanto que habitantes de los desiertos y de los espacios vacíos— deberían ser considerados como “anarquitectos”, como experimentadores aventureros y, por tanto, contrarios de hecho a la arquitectura y, en general, a la transformación del paisaje. Sin embargo, quizás las cosas sean en realidad más complejas. Si revisitamos el mito de Caín y Abel en clave arquitectónica, podremos observar que la relación que instauran el nomadismo y el sedentarismo con la construcción del espacio simbólico surge, por el contrario, de una ambigüedad originaria. Tal como puede leerse en el Génesis, tras una primera división sexual de la humanidad —Adán y Eva— sigue, en la segunda generación, una división del trabajo y, por tanto, del espacio. Los hijos de Adán y Eva encarnan las dos almas en que fue dividida, desde sus inicios, la estirpe humana: Caín es el alma sedentaria, Abel es el alma nómada. Por deseo expreso de Dios, Caín se habría dedicado a la agricultura, y Abel al pastoreo. De ese modo Adán y Eva dejaron a sus hijos un mundo repartido equitativamente: a Caín le correspondió la propiedad de toda la tierra y a Abel la de todos los seres vivos.1

Sin embargo, los padres confiaron ingenuamente en el amor fraterno y no tuvieron en cuenta el hecho de que todos los seres vivos necesitaban la tierra para moverse y, sobre todo, que también los pastores la necesitaban para alimentar a sus rebaños. Así pues, tras una disputa, Caín acusó a Abel de haberse extralimitado y, como todo el mundo sabe, lo mató, condenándose a sí mismo a la condición de eterno vagabundo a causa de su pecado fratricida: “Cuando labres la tierra, no te dará sus frutos, y andarás por ella fugitivo y errante”.2

Según las raíces de los nombres de los dos hermanos, Caín puede ser identificado con el homo faber, el hombre que trabaja y que se apropia de la naturaleza con el fin de construir materialmente un nuevo universo artificial, mientras que Abel, al realizar a fin de cuentas un trabajo menos fatigoso y más entretenido, puede ser considerado como aquel homo ludens tan querido por los situacionistas, el hombre que juega y que construye un sistema efímero de relaciones entre la naturaleza y la vida. Sus distintos usos del espacio se corresponden de hecho a unos usos del tiempo también distintos, resultantes de la primitiva división del trabajo. El trabajo de Abel, que consistía en andar por los prados pastoreando sus rebaños, constituía una actividad privilegiada comparada con las fatigas de Caín, quien tenía que estar en el campo arando, sembrando y recolectando los frutos de la tierra. Si la mayor parte del tiempo de Caín estaba dedicada al trabajo, por lo cual se trataba por entero de un tiempo útil productivo, Abel disponía de mucho tiempo libre para dedicarse a la especulación intelectual, a la exploración de la tierra, a la aventura, es decir, al juego: un tiempo no utilitario por excelencia. Su tiempo libre es, por tanto, lúdico, y llevará a Abel a experimentar y a construir un primer universo simbólico en torno a sí mismo. La actividad de andar a través del paisaje con el fin de controlar la grey dará lugar a una primera mapación del espacio y, también, a aquella asignación de los valores simbólicos y estéticos del territorio que llevará al nacimiento de la arquitectura del paisaje. Por tanto, al acto de andar van asociados, ya desde su origen, tanto la creación artística como un cierto rechazo del trabajo, y por tanto de la obra, que más tarde desarrollarán los dadaístas y los surrealistas parisinos; una especie de pereza lúdico contemplativa que está en la base de la flânerie antiartística que cruza todo el siglo XX.

Caín y Abel

“Los nombres de los hijos de Adán forman una pareja de opuestos complementarios. ‘Abel’ proviene del hebreo hebel, y significa ‘aliento’ o ‘vapor’: es un término que se refiere a cualquier cosa animada que se mueva y que sea transitoria, incluida su propia vida. La raíz de ‘Caín’ parece ser el verbo kanah: ‘adquirir’, ‘obtener’, ‘poseer’ y, por tanto, ‘gobernar’ o ‘subyugar’. ‘Caín’ significa también ‘cerrajero’, y puesto que en muchos idiomas —incluido el chino— las palabras que designan ‘violencia’ y ‘sometimiento’ van ligadas al descubrimiento del metal, quizás el destino de Caín y de sus descendientes sea la práctica de las artes negras de la tecnología”.

Chatwin, Bruce, The Songlines, Viking, Nueva York, 1987 (versión castellana: Los trazos de la canción, Península, Barcelona, 2007).

Homo ludens

“Puesto que no somos tan razonables como había supuesto el Siglo de las Luces, el cual veneraba la Razón, hemos querido añadir a la primera definición de nuestra especie, homo sapiens, la de homo faber. Ahora bien, este segundo término es todavía menos preciso que el primero, puesto que faber puede referirse también a un animal. Y esto es válido tanto para la acción de fabricar como para la de jugar: de hecho, muchos animales suelen jugar. De ahí la denominación homo ludens, el hombre que juega, que expresa una función tan esencial como la de fabricar, merece la pena colocarse después de la denominación homo faber”.

Huizinga, Johan, Homo Ludens. Versuch einer Stimmung des Spielelementest der Kultur, Pantheon, Ámsterdam/Leipzig, 1939 (versión castellana: Homo ludens, Alianza Editorial, Madrid, 2007).

Resulta interesante observar que, tras el fratricidio, Caín será castigado por Dios con el vagabundeo. El nomadismo de Abel deja de ser una condición privilegiada y se convierte en un castigo divino. El error fratricida se castiga con el errar sin patria, una perdición eterna por el país de Nod, el desierto infinito por el cual había vagabundeado Abel antes que Caín. Cabe subrayar que, inmediatamente después de la muerte de Abel, la estirpe de Caín será la primera en construir las primeras ciudades. Caín, agricultor condenado al errabundeo, dará inicio a la vida sedentaria y, por tanto, a un nuevo pecado, puesto que lleva dentro de sí tanto los orígenes sedentarios del agricultor como los orígenes nómadas de Abel, vividos respectivamente como castigo y como error. Sin embargo, según el Génesis, es en realidad Jabel, un descendiente directo de Caín, “el padre de quienes habitan tiendas y pastorean”.3 Así pues, los nómadas provienen de la estirpe de Caín, un sedentario obligado al nomadismo, y llevan en sus raíces (incluso etimológicas) el errabundeo de Abel.

Bruce Chatwin ha recordado que jamás ningún otro pueblo “ha sentido de un modo más acusado que los judíos las ambigüedades morales inherentes a los asentamientos. Su Dios es una proyección de su perplejidad […]. En su origen, Yahvé es el Dios del Camino. Su santuario es el Arca Móvil, su morada es una tienda, su altar es un montón de piedras toscas. Y aunque promete a Sus Hijos una tierra bien irrigada […], en su corazón desea para ellos el desierto”.4 Y Richard Sennett afirma por su parte que en realidad “Yahvé fue un Dios del Tiempo más que del Lugar, un Dios que prometió a sus seguidores dar un sentido divino a su triste peregrinación”.5

Nómada

“En griego nomos significa ‘pasto’, y el ‘nómada’ era un jefe o un anciano del clan que dirigía la distribución de los pastos […]. El verbo nemein —‘pasturar’, ‘pacer’, ‘disponer’ o ‘esparcir’— tiene desde los tiempos de Homero otro significado: ‘distribuir’, ‘repartir’, ‘dispensar’, referido sobre todo a las tierras, los honores, la carne y la bebida. Nemesis se refiere a la ‘administración de justicia’ y, por tanto, también a la ‘justicia divina’. Nomisma significa ‘moneda corriente’: de ahí la palabra ‘numistática’ […]. De hecho, todos nuestros términos monetarios —capital, provisión, pecunia, bienes muebles, esterlinas, e incluso la misma noción de crecimiento— tienen su origen en el mundo pastoral”.

Chatwin, Bruce, The Songlines, Viking, Nueva York, 1987 (versión castellana: Los trazos de la canción, Península, Barcelona, 2007).

Esta incertidumbre con respecto a la arquitectura tiene sus orígenes en la infancia de la humanidad. Las dos grandes familias en que se divide el género humano viven dos espacialidades distintas: la de la caverna y el arado que cava su propio espacio en las vísceras de la tierra, y la de la tienda colocada sobre la superficie terrestre sin dejar en ella huellas persistentes. Estas dos maneras de habitar la Tierra se corresponden con dos modos de concebir la propia arquitectura: una arquitectura entendida como construcción física del espacio y de la forma, contra una arquitectura entendida como percepción y construcción simbólica del espacio. Si observamos los orígenes de la arquitectura a través del binomio nómadas sedentarios, parece como si el arte de construir el espacio —es decir, eso que se suele denominar “arquitectura”— haya sido en su origen una invención sedentaria que evolucionó desde la construcción de los primeros poblados agrícolas a la de las ciudades y los grandes templos. Según la opinión más común, la arquitectura habría nacido a partir de la necesidad de un “espacio del estar”, en contraposición al nomadismo, entendido como “espacio del andar”.

En realidad, la relación entre arquitectura y nomadismo no puede formularse simplemente como “arquitectura o nomadismo”, sino que se trata de una relación más profunda, que vincula la arquitectura al nomadismo a través de la noción de recorrido. En efecto, es muy probable que fuese más bien el nomadismo y, más exactamente, el errabundeo, lo que dio vida a la arquitectura, al hacer emerger la necesidad de una construcción simbólica del paisaje. Todo ello empezó antes del nacimiento del mismo concepto de nomadismo, y se produjo durante los errabundeos intercontinentales de los primeros hombres del paleolítico, muchos milenios antes de la construcción de los templos y de las ciudades.

ESPACIO NÓMADA Y ESPACIO ERRÁTICO

La división del trabajo entre Caín y Abel dio lugar a dos civilizaciones distintas, aunque no completamente autosuficientes. En realidad, el nomadismo se desarrolla en contraposición, pero también en ósmosis, con el sedentarismo. Los agricultores y los pastores tenían necesidad de un intercambio constante de sus productos, así como de un espacio híbrido, o mejor dicho neutro, donde fuese posible dicho intercambio. El Sahel cumple exactamente esta función: es el borde de un desierto donde se integran el pastoreo nómada y la agricultura sedentaria, formando un margen inestable entre la ciudad sedentaria y la ciudad nómada, entre el lleno y el vacío.6 Gilles Deleuze y Félix Guattari han descrito estas dos espacialidades distintas por medio de una imagen muy clara: “El espacio sedentario está estriado por muros, recintos y recorridos entre estos recintos, mientras que el espacio nómada es liso, marcado tan solo por unos “trazos” que se borran y reaparecen con las idas y venidas”.7

Huellas de Australopithecus, Laetoli, Tanzania

El testimonio más antiguo de la existencia del hombre es la impronta de un recorrido realizado hace 3.700.000 años y que ha quedado solidificado en barro volcánico. Las improntas de estos pasos, descubiertas a finales de la década de 1970 por Mary Leakey, fueron dejadas por un Australopithecus Afarensis adulto y por un hijo suyo mientras deambulaban en posición erecta. El estudio de sus articulaciones ha demostrado que quienesdejaron estas huellas poseían también la habilidad de encaramarse a los árboles.

Guilaine, Jean, La Préhistorie d’un continent à l’autre, Librairie Larousse, París, 1989.

En otras palabras, el espacio sedentario es más denso, más sólido y, por tanto, es un espacio lleno, mientras que el espacio nómada es menos denso, más líquido y, por tanto, es un espacio vacío. El espacio nómada es un vacío infinito deshabitado y a menudo impracticable: un desierto donde resulta difícil orientarse, al igual que un inmenso océano donde la única huella reconocible es la estela dejada por el andar, una huella móvil y evanescente. La ciudad nómada es el propio recorrido, el signo más estable en el interior del vacío, y la forma de dicha ciudad es la línea sinuosa dibujada por la serie de puntos en movimiento. Los puntos de partida y de llegada tienen un interés relativo, mientras que el espacio intermedio es el espacio del andar, la esencia misma del nomadismo, el lugar donde se celebra cotidianamente el rito del eterno errar. Del mismo modo que el recorrido sedentario estructura y da vida a la ciudad, el nomadismo asume el recorrido como lugar simbólico donde se desarrolla la vida de la comunidad.

La ciudad nómada no es la estela de un pasado marcado como una huella sobre el terreno, sino un presente que, de vez en cuando, ocupa aquellos segmentos del territorio en los que se produce el desplazamiento; aquella parte del paisaje andada, percibida y vivida en el hic et nunc de la trashumancia. A partir de ahí, el territorio es leído, memorizado y mapeado en su devenir. Gracias a la ausencia de puntos de referencia estables, el nómada ha desarrollado una capacidad para construir a cada instante su propio mapa. Su geografía sufre una mutación continua, se deforma en el tiempo en función del desplazamiento del observador y de la perpetua transformación del territorio. El mapa nómada es un vacío en el que los recorridos conectan pozos, oasis, lugares sagrados, terrenos aptos para el pasto y espacios que se transforman a gran velocidad. Es un mapa que parece reflejar un espacio líquido donde los fragmentos llenos del espacio del estar flotan en el vacío del andar y donde unos recorridos siempre distintos quedan señalados hasta que el viento los borre. El espacio nómada está surcado por vectores, por flechas inestables que se parecen más a las conexiones contemporáneas que a los trazados: es el mismo sistema de representación del espacio que aparece en la planta de un poblado paleolítico esculpida en la roca de la Val Camonica, en las plantas de los walkabout de los aborígenes australianos o en los mapas psicogeográficos de los situacionistas.

Sahel

La palabra ‘Sahara’ proviene de sahra, y se refiere a un espacio vacío ‘sin pastos’, mientras que la palabra ‘Sahel’, que denomina el borde meridionaldel Sahara, proviene del término árabe sahel, que significa ‘orilla’ o ‘borde’. El Sahel constituye el margen de ese gran espacio vacío a través del cual, al igual que en un gran océano, se “echa amarras” en algo estable y marcado por la presencia del hombre. Por tanto, en el Sahel se integran el pastoreo nómada y la agricultura sedentaria, es un límite cambiante que configura un lugar de intercambios y de constantes reequilibrios entre ambas civilizaciones.

Turri, Eugenio, Gli uomini delle tende, Comunità, Milán, 1983.

Terrain vague

“Un lugar vacío, sin cultivos ni construcciones, situado en una ciudad o en un suburbio, un espacio indeterminado sin límites precisos. Son lugares aparentemente olvidados donde parece predominar la memoria del pasadosobre el presente. Son lugares obsoletos en los que solo ciertos valores residuales parecen mantenerse a pesar de su completa desafección de la actividad de la ciudad. Son, en definitiva, lugares externos, extraños, que quedan fuera de los circuitos, de las estructuras productivas. Son islas interiores vaciadas de actividad, son olvidos y restos que permanecen fuera de la dinámica urbana […]. Aparecen como contraimagen de la ciudad, tanto en el sentido de su crítica como en el de un inicio de su posible alternativa […]. La relación entre la ausencia de uso, de actividad, y el sentido de libertad, de expectativa, es fundamental para entender toda la potencia evocativa que los terrain vague de las ciudades tienen en la percepción de la misma en los últimos años. Vacío, por tanto, como ausencia, pero también como promesa, como encuentro, como espacio de lo posible, expectación […]. La paradoja que se produce en el mensaje que recibimos de estos espacios indefinidos e inciertos no es necesariamente un mensaje solo negativo […]. Esta ausencia de límite, este sentimiento casi oceánico, para decirlo con la expresión de Sigmund Freud, es precisamente el mensaje que contiene expectativas de movilidad, vagabundeo […]. La presencia del poder invita a escapar de su presencia totalizadora; la seguridad llama a la vida de riesgo; el confort sedentario llama al nomadismo desprotegido; el orden urbano llama a la indefinición del terrain vague […]. Las imágenes fotográficas del terrain vague se convierten de este modo en indicios territoriales de la extrañeza, y los problemas estéticos y éticos que plantean envuelven la problemática de la vida social contemporánea”.

Solà-Morales, Ignasi de, “Terrain vague” [1995], en Territorios, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002.

Si para los sedentarios los espacios nómadas son vacíos, para los nómadas dichos vacíos no resultan tan vacíos, sino que están llenos de huellas invisibles: cada deformación es un acontecimiento, un lugar útil para orientarse y con el cual construir un mapa mental dibujado con unos puntos (lugares especiales), unas líneas (recorridos) y unas superficies (territorios homogéneos) que se transforman a lo largo del tiempo.

La capacidad de saber ver en el vacío de los lugares y, por tanto, de saber nombrar estos lugares, es una facultad aprendida durante los milenios que preceden el nacimiento del nomadismo. En realidad, la percepción/construcción del espacio nace con los errabundeos realizados por el hombre en el paisaje paleolítico. Si bien en un primer período los hombres podían aprovechar los caminos abiertos entre la vegetación por las migraciones estacionales de los animales, es muy probable que a partir de un momento dado empezasen a abrir nuevas pistas por su cuenta, aprendiesen a orientarse a partir de referencias geográficas y, finalmente, dejaran en el paisaje unos signos de reconocimiento cada vez más estables. La historia de los orígenes de la humanidad es la historia del andar, la historia de las migraciones de los pueblos y de los intercambios culturales y religiosos que tuvieron lugar durante los tránsitos intercontinentales. A las incesantes caminatas de los primeros hombres que habitaron la tierra se debe el inicio de la lenta y compleja operación de apropiación y de mapación del territorio.

Calle, street, road, rue

“Ha sido necesario un proceso milenario para pasar de la noción de recorrido a la de calle en tanto que superficie, es decir, en tanto que objeto dotado de un asentamiento más estable y explícito […]. La palabra street proviene del latín sternere, ‘pavimentar’, y está relacionada con todas las palabras de origen latino con la raíz str- referidas a la construcción […]. Por el contrario, road sugiere el movimiento hacia un objetivo, y accidentalmente sugiere también el transporte a pie de personasy mercancías, mediante animales de carga o vehículos. La raíz anglosajona de la palabra es ride (del inglés antiguo ridan), y denota el paso de un lugar a otro. En este sentido se corresponde con la palabra francesa rue”.

Rykwert, Joseph, “The Street: The Use of Its History”, en Stanford, Anderson (ed.), On Streets, The MIT Press, Cambridge (Mass.), 1978 (versión castellana: “La calle: el sentido de su historia”, en Calles: problemas de estructura y diseño,Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981).

Vía

“El pueblo, la villa, es el lugar al que se dirigen las carreteras, una especie de expansión del camino, como un lago respecto de un río. Es el cuerpo del que las carreteras son los brazos y piernas: un sitio trivial o quadrivial, lugar de paso y fonda barata para los viajeros. La palabra proviene del latín villa, que Varrón hace proceder, junto con via, camino, de veho, transportar, porque la villa es el lugar al que (y desde el que) se transportan cosas. Para los que se ganaban la vida como arrieros se utilizaba la expresión vellaturam facere [transportar mercancías por dinero]. La misma procedencia tiene el término latín vilis y nuestro ‘vil’; y también ‘villano’. Lo que sugiere el tipo de degeneración con que se relaciona a los pueblerinos, exhaustos, aun sin viajar, por el tráfico que discurría a través y por encima de ellos.”

Thoreau, Henry, Walking [1862], Applewood Books, Boston, 1987 (versión castellana: Pasear, Árdora Exprés, Madrid, 1998).

Viaje, experiencia, peligro, recorrido

“En la base del viaje hay a menudo un deseo de mutación existencial. Viajar es la expiación de una culpa, una iniciación, un acrecentamiento cultural, una experiencia: “La raíz indoeuropea de la palabra ‘experiencia’ es per, que ha sido interpretada como‘intentar’, ‘poner a prueba’, ‘arriesgar’, unas connotaciones quepersisten en la palabra ‘peligro’. Las connotaciones demostrativas más antiguas de per aparecen en los términos latinos que aluden a la experiencia: experior, experimentum. Esta concepción de la experiencia en tanto que cimiento, en tanto que paso a través de una forma de acción que mide las verdaderas dimensiones y laverdadera naturaleza de la persona o del objeto que lo emprende, describe también la concepción más antigua de los efectos del viaje sobre el viajero. Muchos de los significados secundarios de per se refieren explícitamente al movimiento: ‘atravesar un espacio’, ‘alcanzar un objetivo’, ‘ir hacia fuera’. La implicación del riesgo, presente en la palabra ‘peligro’, resulta evidente en las palabras góticas afines a per (en las cuales la p se convierte en una f): ferm (hacer), fare (ir), fear (temer), ferry (cruzarun río en barco). Una de las palabras alemanas que significan ‘experiencia’, Erfahrung,proviene del alto alemán antiguo, irfaran: ‘viajar’, ‘salir’, ‘atravesar’ o ‘vagar’. La idea profundamente arraigada según la cual el viaje es una experiencia que pone a prueba y perfecciona el carácter del viajero aparece claramente en el adjetivo alemán bewandert, que actualmente significa ‘sagaz’, ‘experto’ o ‘versado’, pero que originariamente (en los textos del siglo XV) se limitaba a cualificar a quienes habían ‘viajado mucho’”.

Leed, Erich J., The Mind of the Traveller. From Gilgamesh to Global Tourism, Basic Books, Nueva York, 1991.

Mapa

Uno de los primeros mapas que representan un sistema de recorridos fue realizado hace unos 10.000 años y se encuentra grabado en una roca de Val Camonica, en el norte de Italia, donde se encuentra un conjunto de 130.000 grabados realizados entre los 400 y los 1.000 metros de altitud. La imagen representa el sistema de conexiones de la vida cotidiana de un poblado paleolítico. Más que descifrar cada objeto, el mapa representa la dinámica de un complejo sistema en el que las líneas de los recorridos en el vacío se entrelazan con el fin de distribuir los distintos elementos llenos del territorio. Se pueden identificar escenas de hombres en plenaactividad, senderos, escaleras, cabañas, palafitos, campos cercados y zonas para los animales.

Grabado rupestre, Bedolina, Val Camonica, Italia, c. 10000 a C.

De: Pallottini, Mariano, Alle origini della città europea, Quasar, Roma, 1985.

Perderse

“Perderse significa que entre nosotros y el espacio no existe solamenteuna relación de dominio, de control por parte del sujeto, sino tambiénla posibilidad de que el espacio nos domine a nosotros. Son momentosde la vida en los cuales empezamos a aprender del espacio que nosrodea […]. Ya no somos capaces de otorgar un valor o un significadoa la posibilidad de perdernos. Cambiar de lugares, confrontarnos conmundos diversos, vernos obligados a recrear con una continuidad lospuntos de referencia, todo ello resulta regenerador a un nivel psíquico, aunque en la actualidad nadie aconsejaría una experiencia de estetipo. En las culturas primitivas, por el contrario, si alguien no se pierde no se vuelve mayor. Y este recorrido tiene lugar en el desierto, enel campo. Los lugares se convierten en una especie de máquinaa través de la cual se adquieren nuevos estados de conciencia”.

La Cecla, Franco, Perdersi, l’uomo senza ambiente, Laterza, Bari, 1988.

Walkabout

“El lodo chorreaba de sus muslos, como la placenta de un recién nacido. Luego, como si aquél fuera el primer vagido del niño, cada Antepasado abrió la boca y gritó: ‘¡Yo soy!’ […]. Y este primer ‘¡Yo soy!’, este acto primigenio de imposición de nombre,fue definido, entonces y por siempre jamás, como el dísticomás secreto y sacrosanto de la Canción del Antepasado.Cada Patriarca […] estiró el pie izquierdo y pronunció un segundo nombre. Designó el pozo de agua, los cañaverales, los eucaliptos… Designó a diestro y siniestro, engendrándolo todo mediante la imposición de nombres y entretejiendo los nombres en versos.Los Patriarcas hicieron camino cantando por todo el mundo. Cantaron los ríos y las cordilleras, las salinas y las dunas de arena […], fueran donde fueren, sus pisadas dejaban un reguero de música.Envolvieron el mundo íntegro de una malla de música; y finalmente, cuando la Tierra hubo sido cantada, se sintieron exhaustos […]. Algunos se hundieron en el suelo allí donde estaban. Otros se metieron a gatas en cuevas. Otros se arrastraron hasta sus ‘moradas eternas’, hasta los pozos de agua ancestrales que los habían parido.Todos ellos volvieron ‘dentro’”.

Chatwin, Bruce, The Songlines, Viking, Nueva York, 1987 (versión castellana: Los trazos de la canción, Península, Barcelona, 2007).

Vías de los cánticos de la región de habla Warlpiri, Australia, 2000 a C

De: Glowczewski, Barbara, YAPA peintres aborigènes, Baudoin Lebon, París, 1991.

El walkabout —palabra intraducible, solo comprensible en el sentido literario de “andar sobre” o “andar alrededor”— es el sistema de recorridos a través del cual los pueblos de Australia han cartografiado la totalidad del continente. Cada montaña, cada río y cada pozo pertenecen a un conjunto de historias/recorridos —las vías de los cánticos— que, entrelazándose constantemente, forman una única “historia del tiempo del Sueño”, que es la historia de los orígenes de la humanidad. Cada recorrido va ligado a un cántico, y cada cántico va ligado a una o más historias mitológicas ambientadas en el territorio. Toda la cultura de los aborígenes australianos —transmitida de generación en generación a través de una tradición oral todavía activa— se basa en una compleja epopeya mitológica formada por unas historias y unas geografías que ponen el énfasis en el propio espacio. A cada vía le corresponde su propio cántico, y el conjunto de las vías de los cánticos forma una red de recorridos errático simbólicos que atraviesan y describen el espacio como si se tratase de una guía cantada. Es como si el Tiempo y la Historia fuesen reactualizados una y otra vez “al andarlos”, al recorrer una y otra vez los lugares y los mitos ligados a ellos, en una deambulación musical que es a la vez religiosa y geográfica.8

Este tipo de recorrido, visible todavía hoy en las culturas aborígenes, corresponde a una etapa de la humanidad anterior al nomadismo. Es un tipo de recorrido que podríamos denominar “errático”. Es importante establecer una distinción entre los conceptos de errabundeo y de nomadismo. Si el recorrido nómada va ligado a los desplazamientos cíclicos de los animales durante la trashumancia, el recorrido errático va ligado más bien a la persecución de las presas por parte del hombre recolector y cazador de la era paleolítica. Por lo general no es correcto hablar de nomadismo antes de la revolución neolítica del séptimo milenio antes de Cristo, puesto que el nomadismo y los asentamientos van ligados al nuevo uso productivo de la tierra que se inició con los cambios climáticos posteriores a la última glaciación.

Mientras el nomadismo se desarrolla en vastos espacios vacíos casi siempre conocidos, y presupone un retorno, el errabundeo se desarrolla en un espacio vacío todavía no cartografiado, y no tiene objetivos definidos. En cierto sentido, el recorrido nómada constituye una evolución cultural del errabundeo, una especie de “especialización” del mismo. Es importante recordar que la agricultura y el pastoreo son dos actividades que provienen de la especialización de las dos actividades productivas más primitivas, la recolección y la caza, ambas ligadas al errabundeo. Dichas actividades, realizadas para buscar alimentos vagando en el espacio, evolucionaron con el tiempo gracias a la lenta domesticación de los animales (pastoreo) y de los vegetales (agricultura), y solo después de muchos milenios generaron el espacio sedentario y el espacio nómada. Así pues, tanto el recorrido del mundo sedentario como el recorrido nómada provienen del recorrido errático paleolítico. Actualmente la noción de recorrido hace referencia a ambas culturas, tanto la sedentaria como la nómada; es decir, tanto a los constructores de las “ciudades asentadas” como a los de las “ciudades errantes”.

Antes del neolítico, el espacio estaba completamente desprovisto de aquellos signos que empezaron a surcar la superficie de la Tierra con la aparición de la agricultura y de los asentamientos. La única arquitectura que poblaba el mundo paleolítico era el recorrido: el primer signo antrópico capaz de insinuar un orden artificial en los territorios del caos natural. El espacio, que para el hombre primitivo era un espacio empático, vivido y animado por presencias mágicas, empezó a revelar durante el paleolítico los primeros elementos de orden. Aquello que debía haber sido un espacio irracional y casual, basado en el carácter concreto de la experiencia material, empezó a transformarse lentamente en un espacio racional y geométrico, generado por la abstracción del pensamiento. Se pasó de un uso meramente utilitario, ligado tan solo a la supervivencia alimentaria, a la atribución al espacio físico de unos significados místicos y sagrados. Se pasó de un espacio cuantitativo a uno cualitativo, mediante el relleno del vacío circundante por medio de cierta cantidad de llenos que servían para orientarse. De ese modo, el espacio multidireccionado del caos natural empezó a convertirse en un espacio ordenado de acuerdo con las dos direcciones principales más claramente visibles en el vacío: la del sol y la del horizonte.

Así pues, a finales del paleolítico el paisaje descifrado por el hombre era probablemente parecido al del walkabout: un espacio construido por los vectores del recorrido errático, por una serie de elementos geográficos relacionados con ciertos acontecimientos míticos, montados formando una secuencia y, ordenados, muy probablemente, según las direcciones fijadas por la vertical y la horizontal: el sol y el horizonte.

El acto de andar, si bien no constituye una construcción física de un espacio, implica una transformación del lugar y de sus significados. Solo la presencia física del hombre en un espacio no cartografiado, así como la variación de las percepciones que recibe del mismo cuando lo atraviesa, constituyen ya formas de transformación del paisaje que, aunque no dejan señales tangibles, modifican culturalmente el significado del espacio y, en consecuencia, el espacio en sí mismo. Antes del neolítico y, por tanto, antes del menhir, la única arquitectura simbólica capaz de modificar el ambiente era el acto de andar, un acto que era a la vez perceptivo y creativo y que, en la actualidad, constituye una lectura y una escritura del territorio.

DEL RECORRIDO AL MENHIR

El primer objeto situado del paisaje humano nace directamente del universo del errabundeo y del nomadismo. Mientras el horizonte es una línea estable más o menos recta en relación con el paisaje donde se encuentra el observador, el sol sigue una trayectoria más incierta, puesto que realiza un movimiento que solo parece claramente vertical en sus dos momentos más cercanos al horizonte: el alba y el crepúsculo. Es probable que fuese para estabilizar la dirección vertical por lo que fue creado el primer elemento artificial del espacio: el menhir.

Los menhires aparecen por vez primera en la era neolítica, y constituyen los objetos más sencillos y más densos de significado de toda la Edad de Piedra. Su levantamiento constituye la primera acción humana de transformación física del paisaje: una gran piedra tendida horizontalmente en el suelo y, sin embargo, tan solo una simple piedra sin ninguna connotación simbólica. Pero su rotación de noventa grados y el hincarla en la tierra transforman dicha piedra en una nueva presencia que detiene el tiempo y el espacio: instituye un tiempo cero que se prolonga hasta la eternidad, así como un nuevo sistema de relaciones con los elementos del paisaje circundante.

Greater Stonehenge Curpus, Reino Unido.

Causeways, cursus, leys

Las causeways (callles elevadas) y los cursus que atraviesan el territorioinglés son unos terraplenes artificiales altos y de muchos kilómetros de longitud que se utilizaban probablemente como recorridos rituales para mirar de soslayo la salida del sol y las grandes constelaciones estelares. El gran cursus de Stonehenge, localizado en las cercanías de Stonehenge por William Stuckeley en 1723, tiene una anchura de 15 metros y se extiende a lo largo de casi tres kilómetros. Era utilizado como vía sacra para observar la aparición de las Pléyades.

North, John, Stonehenge: A New Interpretation of Prehistoric Man and the Cosmos, Free Press, Nueva York, 1996.

Otro ejemplo de recorrido relacionado con la posición de los megalitos es el sistema de los leys ingleses descubierto por Alfred Watkins en 1921 en el territorio de Herfordshire. Se trata de una compleja telaraña de líneas que conectaba ciertos lugares importantes desde el punto de vista geográfico y sagrado. Colinas, puertos de montaña, alineaciones de menhires, pozos sagrados, fosos, antiguos cruces de vías, todo ello formaba una retícula geométrica claramente visible que todavía hoy puede recorrerse.

Breizh, Arthur, Le ossa del drago. Sentieri magici dai menhir ai celti, Keltia, Aosta, 1996.

Con una invención de tal envergadura era posible alcanzar diversos objetivos y este hecho explica, en parte, la gran cantidad de interpretaciones que se han hecho a propósito del menhir. En realidad es probable que muchos menhires cumpliesen más de una función a la vez: es casi seguro que, por lo general, iban ligados al culto de la fertilidad, de la diosa madre Tierra y del Sol, aunque posiblemente los propios menhires señalaban también, de distintas maneras, aquellos lugares donde habían muerto ciertos héroes legendarios, o lugares sagrados donde podía sentirse una poderosa energía ctónica, o lugares donde había agua, un agua que, además, era sagrada, o, simplemente, señalaban confines o límites de propiedad. Lo que nos interesa del megalitismo no es tanto el estudio de los cultos a los que habrían estado asociadas estas piedras sino, más bien, las relaciones que dichas piedras instauraban con el territorio: los lugares donde se colocaban. Es posible intentar abordar este tema con la ayuda de la palabra con la cual todavía hoy los pastores de Laconi, en Cerdeña, denominan los menhires: perdas litteradas, es decir, “piedras letradas”, o “piedras de letras”.9 De hecho, la alusión a la escritura puede explicar por lo menos tres usos distintos de los monolitos: como soportes sobre los cuales se inscribían figuras simbólicas, como elementos mediante los cuales podía escribirse sobre el territorio y como señales con que podía describirse dicho territorio. La primera interpretación de la palabra litteradas puede referirse simplemente al hecho de que sobre la superficie principal de ciertas piedras hay dibujados diversos símbolos, al igual que en los obeliscos egipcios. La segunda interpretación indica que estas piedras se utilizaban para construir arquitectónicamente el paisaje como una especie de geometría —entendida etimológicamente como “medición de la Tierra”— con la cual dibujar unas figuras abstractas contrapuestas al caos natural: el punto (el menhir aislado), la línea (la alineación rítmica de varios menhires) y la superficie (el crómlech, es decir, el fragmento de espacio delimitado por unos menhires colocados en círculo). La tercera interpretación sugiere que todos ellos, además de formar una geometría, podían revelar la geografía del lugar, es decir, que podían servir para describir tanto su estructura física como su uso productivo y místico religioso, en tanto que señales colocadas a lo largo de las grandes vías de travesía.

Se ha señalado que las zonas de difusión del megalitismo en el neolítico coinciden a menudo con las zonas del desarrollo de la caza en la era paleolítica. Este hecho nos lleva a reflexionar sobre la relación entre los menhires y los recorridos del errabundeo paleolítico y, también, con los de la trashumancia nómada. Efectivamente, resulta un poco difícil imaginar cómo los viajeros de la antigüedad lograron atravesar continentes enteros sin la ayuda de mapas, calles o señales de indicación. Y sin embargo, un tráfico increíble de viajeros y de comerciantes atravesaba continuamente campiñas impracticables y territorios desconocidos, al parecer sin excesivas dificultades. Es bastante probable que los menhires funcionasen como un sistema de orientación territorial fácilmente inteligible para quienes conocían su lenguaje: una especie de guía esculpida en el paisaje que conducía al viajero hasta su destino, llevándolo de una señal a la siguiente a lo largo de las rutas intercontinentales.

Los menhires mantenían cierta relación con las rutas del comercio, cuyo vehículo era a menudo el pastoreo. Para los romanos, los menhires no eran más que simulacros de Mercurio; es decir, los antepasados naturales de las hermae que vigilaban el quadrivium, el cruce de vías símbolo de las cuatro direcciones del mundo, donde el hombre encontraba distintas posibilidades de futuro, donde Edipo tropezó con su destino incestuoso y donde, por tanto, era conveniente cobijarse bajo la protección de un dios. Hermes, o Mercurio, el mensajero de los dioses, era el dios de los viajeros y del comercio (mercari = mercadear), así como de los ladrones y de las ganancias, y era también el protector de las vías y sus cruces, en el doble sentido de recorridos por la tierra y de recorridos de las almas hacia el más allá.10

En la región de Apulia, en el sur de Italia, es posible encontrar todavía hoy algunos menhires a lo largo de los límites que separan territorios distintos, en unos lugares que en la antigüedad habían sido probablemente escenarios de confrontación o de encuentro entre poblados distintos. Puede confirmar esta hipótesis el hecho de que el levantamiento de los monolitos exigía la colaboración de un gran número de personas y, por ello, había que contar para su construcción con los habitantes de otros poblados. Paolo Malagrinò pone el ejemplo del monolito más grande de Carnac, el menhir Locmariaquer de 23 metros de altura y 300 toneladas de peso, para cuya elevación se calcula que fue necesaria una fuerza de trabajo de al menos 3.000 personas. Esta cifra es tan alta que, si dichas personas no hubiesen provenido de diversos pueblos, habría que dar por supuesta la existencia de una población que, para la época, habría constituido una auténtica megalópolis. La imposibilidad de que existiesen tribus tan numerosas nos lleva a la hipótesis de que la localización de los menhires se realizaba en unos territorios que no pertenecían a un poblado específico, sino en territorios “neutros”, con los cuales podían identificarse pueblos distintos. Este hecho permite explicar también la utilización en un mismo emplazamiento de piedras provenientes de regiones separadas a veces por centenares de kilómetros.11

Menhir

La palabra ‘menhir’ proviene del dialecto bretón y significa ‘piedra larga’ (men = piedra, hir = larga). La erección de un menhir representa la primera transformación física del paisaje de un estado natural a uno artificial. El menhir constituye la nueva presencia en el espacio del neolítico. Es el objeto, a la vez abstracto y vivo, a partir del cual se desarrollarán posteriormente la arquitectura (la columna tripartita) y la escultura (la estela estatua).

Menhir Sa Perda Iddocca, Laconi (Cerdeña), Italia.

Alineación de menhires Sa Perda Iddocca, Lacono (Cerdeña), Italia, IV milenio a. C.

La llanura de Genna Arrele donde fue erigido dicho menhir se encuentra en el camino de la trashumancia que conduce al Valle Iddocca. “No es extraño que las piedras clavadas se encuentren en las cercanías, cuando no en los márgenes, de antiguas vías que todavía hoy se recorren, especialmente por las trashumancias de los pastores, o bien en las encrucijadas. Una vereda milenaria sube y pasa entre dos hileras de monumentales piedras clavadas, que forman algo parecido a unos propileos, en el puerto de montaña de Perda Iddocca-Laconi. Es plausible pensar que los menhires fueron concebidos y realizados para la función local de simulacros de culto por parte de los habitantes de los poblados de la zona donde abundaban, pero también como puntos de referencia, como señales o como lugares de descanso para los caminantes. Tenían por tanto un interés general y casi diría público, aun cuando, como en el caso del silencioso y arcano espacio ocupado por la hilera de menhires de Perda Iddocca, algunos grupos humanos no se detenían en torno a ellos para las ceremonias sagradas durante la trashumancia pastoral”.

Lilliu, Giovanni, La civiltà dei sardi, dal paleolitico all’età dei nuraghi, Nuova ERI, Turín, 1988.

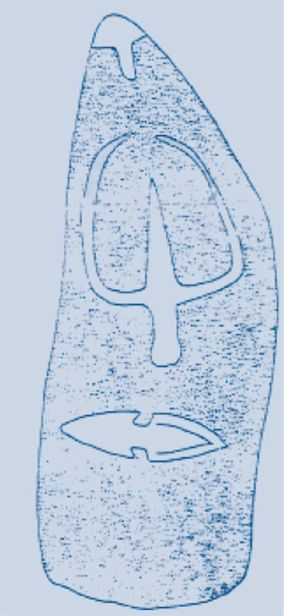

Genna Arrele I, Laconi (Cerdeña), Italia, IV milenio a. C.

Es el primer menhir sardo, descubierto en 1957 y expuesto actualmente en el Museo Archeologico Nazionale de Sassari. La figura de la parte superior, interpretada como un arco superciliar, puede interpretarse como la improntade benou, el rayo solar. La figura central, un hombre cabeza abajo, puede interpretarse como el símbolo del ka, el eterno errar para la adoración del sol. La figura de la parte inferior, una vulva o un doble puñal, puede interpretarse como una flecha.

Menhir Genna Arrele I, Laconi (Cerdeña), Italia.

Piedras danzantes

Entre las muchas expresiones utilizadas en las distintas culturaspara denominar a los menhires, está la de “piedras danzantes”, debida probablemente a la escala humana de las piedras que expresaba una presencia viva en el interior del objeto. Pero quizás se deba también a las danzas y los recorridos rituales que se desarrollaban en torno a ellas. “Estas piedras clavadas en el suelo están vivas—según cuentan los campesinos y los pastores irlandeses—, giran sobre sí mismas, danzan, se inclinan, beben, y en gaélico se las llama fear breagach, ‘el hombre falso’, ‘el hombre fingido’ […]. Hay una insistencia especial en la danza. Actualmente los menhires son piedras, hombres ‘falsos’ o ‘fingidos’, pero hubo un tiempo en que fueron hombres de verdad: Dios los castigó convirtiéndolos en piedras —pero en piedras vivas—, porque los sorprendió bailando una danza profana y pecaminosa”.

Jesi, Furio, Il linguaggio delle pietre, Rizzoli, Milán, 1978.

Así pues, las zonas donde se construían las obras megalíticas eran una especie de santuarios a los que acudían los pueblos de los alrededores con motivo de las festividades, o bien, mucho más probablemente, lugares de descanso situados a lo largo de las grandes vías de tránsito —que cumplían la misma función que las modernas estaciones de servicio de las autopistas—, por las cuales circulaban durante todo el año, y en especial durante las épocas de las trashumancias, una gran multitud compuesta por gentes diversas. Durante el viaje, la presencia de los menhires llamaba la atención de los caminantes, informando de la presencia de unos hechos singulares y de las características de los territorios de los alrededores, unas informaciones, como por ejemplo los cambios de dirección, los lugares de paso, las encrucijadas, los puertos de montaña o las zonas peligrosas, que resultaban útiles para la continuación del viaje. Pero quizás los menhires señalaban también los lugares donde se desarrollaban las celebraciones rituales ligadas al errabundeo: recorridos sagrados, de iniciación, procesiones, juegos, concursos, bailes y representaciones teatrales y musicales. La totalidad del viaje, que había sido el escenario de unos acontecimientos, unas historias y unos mitos, encontraba en los menhires un espacio para su propia representación: los relatos de los viajes y de las leyendas se celebraban y ritualizaban en torno a las piedras clavadas en el suelo. De ese modo, con el menhir el recorrido creó un nuevo tipo de espacio, un espacio en torno que, más tarde, los egipcios supieron convertir en un espacio interno. Los menhires se emplazaban en relación con la estructura viaria, aunque, de un modo distinto a como se podía esperar, no funcionaban como polos prospectivos, sino que se colocaban lateralmente al recorrido. En el caso de varios menhires formando una hilera, además de determinar una dirección, separaban dos espacios, o mejor, construían arquitectónicamente el borde de un espacio que podía recorrerse y donde, tal vez, se podía bailar; un espacio ritmado y bien definido geométricamente que constituye la primera arquitectura en tanto que construcción física de un espacio simbólico complejo; un espacio “del andar” y, por tanto, en ningún caso un espacio “del estar”: el mismo tipo de espacio que construirán más tarde las primeras arquitecturas egipcias.

Hombre con los brazos en alto, Bandiagara, Mali.

Los jeroglíficos de ka en diversas culturas.

El ka, el espíritu del eterno errar

El concepto egipcio del ka, que simbolizaba el “eterno errar”, el movimiento, la fuerza vital, lleva consigo el recuerdo de las infinitas y peligrosas migraciones del paleolítico. El jeroglífico del ka está formado por dos brazos levantados, e indica el modo como la energía divina era transmitida por el dios como una infusión dirigida desde lo alto, o a través de un abrazo protector cuyo símbolo era una especie de ka cabeza abajo. El símbolo del ka, con unas manos de dimensiones desproporcionadas, está relacionado con el gesto de la adoración del sol. Este gesto aparece en la prehistoria de muchas civilizaciones, desde África hasta Escandinavia. “Existe un puente que une entre sí las concepciones religiosas de los templos primordiales allí donde menos era de esperar. Este puente es el concepto del ka, que, más tarde, fue elaborado por los teólogos de Heliópolis e incorporado a su sistema religioso […]. Los orígenes de la arquitectura de piedra están ligados inseparablemente al concepto del ka, y fue precisamente el ka del fundador de la Tercera Dinastía, el rey Zoser, el que inició la arquitectura de piedra […], el único material que por ser eterno podía estar contenido en el ka.”

Giedion, Sigfried, The Eternal Present. The Beginnings of the Art. A Contribution on Constancy and Change, Pantheon Books, Nueva York, 1984 (versión castellana:El presente eterno: una aportación al tema de la constancia y el cambio, Alianza Editorial, Madrid, 1985).

Mientras que en el mundo de los poblados y de los campos agrícolas el recorrido errático se convirtió en un trazado y, por tanto, en calle, lo que dio lugar a la arquitectura de la ciudad, en los espacios vacíos del universo nómada el recorrido mantiene los elementos simbólicos del errabundeo paleolítico, y los traslada a los espacios sagrados de los templos egipcios. A partir de este momento, resultará cada vez más difícil separar la arquitectura del recorrido.

EL BENBEN Y EL KA

La civilización egipcia es una civilización estable, estrechamente ligada todavía a los orígenes nómadas primitivos y conserva en su aparato simbólico y religioso una gran continuidad con las culturas paleolíticas. El menhir y el recorrido, arquetipos arquitectónicos de las eras anteriores, son transformados de hecho por la civilización egipcia en las primeras arquitecturas propias y auténticas, el primero como volumen y el segundo como espacio interior. Según Sigfried Giedion, el nacimiento del primer volumen en el espacio era representado en la cultura egipcia con el mito del benben, “la piedra que emerge por vez primera del caos”, un monolito que habría representado la petrificación vertical del primer rayo solar y que iría ligado a la simbología de los menhires, los obeliscos y las pirámides. Por el contrario, el nacimiento del espacio interior habría ido ligado al concepto del ka, el símbolo del eterno errar, una especie de espíritu divino que simbolizaba el movimiento, la vida y la energía, y que llevaba consigo el recuerdo de las peligrosas migraciones paleolíticas. El símbolo del benben es un monolito de forma cónica con la punta luminosa, mientras que el jeroglífico del ka consiste en dos brazos levantados hacia el cielo y, probablemente, representa el acto de la transmisión de la energía divina y de la adoración al sol. Al parecer, ambos símbolos habrían estado presentes en los menhires colocados a lo largo de las rutas de la trashumancia en Cerdeña, sobre los cuales hay esculpido un signo que podría recordar un rayo de sol, y en la parte central una gran figura que se parece mucho al símbolo del ka, con los brazos levantados. El símbolo del ka es uno de los más antiguos de la humanidad y, puesto que aparece con frecuencia en muchas civilizaciones distantes entre ellas, podría hacer suponer que resultaba comprensible para las multitudes que se desplazaban a pie a través de los continentes: un símbolo comprensible para toda la población errante del paleolítico.

Benben y benou

La piedra benben, venerada en los templos de Heliópolis, es un monolito de forma cónica en cuyo ápice descansa el pájaro crestado benou. La raíz etimológica de ambos nombres es bn o wbn: ‘luz’, ‘brillo’, ‘ascensión’. El benben es la primera aparición deldios del Sol (Atum-Ra) tras el caos primordial; es “la piedra que emerge por primera vez del caos”: la petrificación del primer rayo solar del alba que, mediante una abstracción geométrica, se convierte en unobelisco con una punta luminosa y posteriormente en una pirámide, en la imagenmisma del sol naciente, y también en el lugar de unión entre el Cielo y la Tierra. Benou es el símbolo de la inmortalidad y de la resurrección, la garza real cenizosa que por primera vez se posó sobre la colina original surgida del fango —el benben—, tras lo cual se elevó por primera vez el sol desde el horizonte, y donde Atum-Ra había creado la primera pareja de seres humanos.

Sobre la relación entre benben y benou, véase: Sauneron, Serge y Yoyotte, Jean, “La Naissance du monde”, Sources Orientales, vol. 1, París, 1959.

Giedion sostiene que “la organización de los grandes templos del Nuevo Reino expresaba la idea de un eterno errar”, y que las primeras arquitecturas de piedra nacieron con el errabundeo del ka. una de las construcciones egipcias más espectaculares es la gran sala hipóstila de Karnak, un espacio de paso entre enormes hileras de columnas paralelas, que recuerda (y no solo por su nombre, que contiene la raíz ‘ka’)12 la espacialidad ritmada de Carnac, la hilera de menhires más larga del mundo, utilizada probablemente para danzas sagradas y procesiones rituales. Por tanto, habría existido una continuidad entre los recorridos sagrados flanqueados por las hileras de megalitos y las primeras arquitecturas hipóstilas egipcias flanqueadas por columnas. En los templos egipcios, a excepción de la cella oscura donde estaba la imagen del dios, cada una de las partes del conjunto se concebía como un lugar de paso. Las grandes salas hipóstilas, con su bosque de columnas, se utilizaban para el paso del rey y para la procesión que llevaba al dios de un santuario a otro. No eran espacios pensados para albergar actos religiosos, sino que eran espacios para ser recorridos, construidos para las iniciaciones que convertían el eterno errar en algo sagrado y simbólico.13

Alineación de menhires de Carnac (Bretaña), Francia, VII milenio a. C.

La alineación de menhires más grande del mundo, una especie de enorme templo al descubierto, se utilizaba con toda probabilidad como lugar de procesiones y de ritos sagrados vinculados al rito del eterno errar y a la veneración al sol. Por su particular orientación respecto a los astros, ha sido definido como un gran calendario de piedra. Era un lugar donde se encontraban periódicamente las distintas comunidades que atravesaban la región, que abarcaba una escala de afluencias nacionales y quizás internacionales. Está formado por 3.000 megalitos (en sus orígenes eran casi 15.000) de una altura progresivamente decreciente y dispuestos en hileras paralelas. El conjunto, de una longitud de cuatro kilómetros, está dividido en tres grupos de hileras sucesivas: Ménec, Kermario y Kerlescan.

Templo de Amón, Karnak, Egipto, II milenio a. C.

El espacio del caminar se materializa por primera vez en espacio arquitectónico interior en la sala hipóstila del templo construido por Ramsés II en la primera mitad del II milenio a. C. Formado de 134 columnas alineadas en 16 hileras en dirección este-oeste, se trata de un pasaje entre las hileras paralelas que recuerdan (no solo por el nombre, que, por otro lado, contiene la raíz ka) las alineaciones del gran complejo de menhires de Carnac. Sigfried Giedion considera que es “la contribución másimportante de Egipto a la historia de la arquitectura […]. No es un lugar de recogimiento para una congregación de devotos, ni un lugar de reposo; simplemente es un lugar de paso, el más colosal jamás concebido”.

Giedion, Sigfried, The Eternal Present. The Beginnings of the Art. A Contribution on Constancy and Change, Pantheon Books, Nueva York, 1984 (versión castellana:El presente eterno: una aportación al tema de la constancia y el cambio, Alianza Editorial, Madrid, 1985).

Antes de la transformación física de la corteza terrestre iniciada con los menhires, el territorio sufrió una transformación cultural basada en el andar, un acto que se desarrollaba tan solo por la superficie del planeta sin violentar su materia. El espacio del recorrido es, por tanto, anterior al espacio arquitectónico, un espacio inmaterial con significados simbólico religiosos. Durante miles de años, cuando era todavía impensable la construcción física de un lugar simbólico, recorrer el espacio constituía un medio estético a través del cual resultaba posible habitar el mundo. El errabundeo iba asociado a la religión, a la danza, a la música y al relato bajo la forma de epopeya, de descripción geográfica y de iniciación de pueblos enteros. El recorrido/relato se convirtió en un género literario relacionado con el viaje, con la descripción y con la representación del espacio. Las tentativas de “superación del arte”, de las cuales hablaremos en el próximo capítulo, han utilizado el recorrido para minar las formas tradicionales de representación, y para lograr una acción construida en el espacio real.

En las páginas anteriores hemos podido ver que el problema del nacimiento de la arquitectura, como principio de estructuración del paisaje y como arquitectura del espacio interior, está relacionado con el recorrido errático y con su evolución nómada. una vez aclarado este punto tan importante y, por tanto, una vez eliminada la insensatez de aquellas convicciones, tan habituales, según las cuales la arquitectura sería una invención vinculada al mundo sedentario y en ningún caso al nómada, no vamos a entrar en la historia de la arquitectura posterior, sino que nos detendremos en la etapa del errabundeo, en el recorrido entendido como acción simbólica y no como signo o como objeto situado en el espacio. Lo que sigue es una especie de historia de la ciudad recorrida que va desde las primeras formas de readymade dadaístas hasta las experiencias de la década de 1970. Durante el siglo XX, la práctica estética del andar se ha ido desvinculando de cualquier ritualismo de tipo religioso para adoptar unas formas de arte autónomo cada vez más evidentes. Para llegar a una forma laica de la práctica del andar y a un retorno de la misma al terreno puramente estético habrá que esperar hasta las vanguardias del siglo XX, cuando Dada lleva a cabo la primera peregrinación laica a una iglesia cristiana.