5. IL MOMENTO IN CUI TUTTO È CAMBIATO

Il 24 ottobre 2016 era una di quelle splendide giornate per cui il New England è giustamente famoso. Il campus del college di Manchester, nel New Hampshire, sembrava un antico complesso da cartolina incastonato fra dolci pendii; il cielo era azzurro, gli alberi erano spruzzati di rosso e oro, e l’aria era abbastanza frizzante da avermi fatto decidere di indossare una sgargiante giacca rossa.

In piedi, all’interno della Geisel Library del Saint Anselm College, aspettavo l’arrivo della ministra Clinton. Solo poche persone erano state ammesse nell’edificio: il preside dell’università, il candidato democratico per le prossime elezioni per la carica di governatore dello Stato, le due donne in corsa per i seggi al Congresso, il presidente della sezione statale del Partito democratico e alcuni volontari che da più di un anno stavano lavorando per quell’evento.

Maggie Hassan – la governatrice si era assunta l’arduo compito di sfidare il senatore repubblicano dello Stato in carica – e io ci trovavamo in un’ampia stanza laterale, arredata come un salotto. Maggie parlava al telefono, chiaramente impegnata in un’animata discussione politica. Io pensavo a quanto dev’essere difficile fare il proprio dovere di governatore e nel contempo candidarsi per le elezioni al Senato.

Mi sedetti, ma un attimo dopo ero di nuovo in piedi. Cominciai a camminare avanti e indietro per la stanza. Guardai fuori dalla finestra. Vidi la folla che si stava raccogliendo davanti a un palco all’aperto a pochi passi di distanza. Sembrava un po’ il pubblico che assiste a una partita di calcio: erano pieni di entusiasmo e di ottimismo, pronti a tifare per la propria squadra. Era fantastico, ma quella gente e tante altre persone come loro sarebbero stati sufficienti a conquistare i voti dello Stato sia per Hillary che per Maggie? E gli altri Stati dove ancora i sondaggi davano gli sfidanti dei due schieramenti molto vicini?

Ormai andavo avanti soltanto grazie alla mia energia nervosa. Negli ultimi mesi avevo perso circa tre chili e mezzo, più o meno come mi era capitato quando mi ero candidata al Senato nel 2012. Avevo viaggiato da uno Stato all’altro per sostenere Clinton e gli altri nostri candidati al Senato. E avevo vissuto esperienze davvero memorabili. Bernie mi aveva invitato a unirmi a lui a Denver per un comizio a sostegno di Hillary. (Non so come dirlo altrimenti: Bernie è fantastico. Pieno di entusiasmo. Intelligente. Impegnato. Rivederlo mi ricordò i motivi per cui eravamo amici da così tanti anni.) Avevo tenuto comizi in campi da basket, sotto porticati e in piedi sui rimorchi di furgoncini. Ero stata abbracciata e baciata, avevo sudato, avevo stretto mani. Una volta mi avevano addirittura sollevato da terra. Non avevo dormito molto, perché per seguire la campagna elettorale e tenere il passo con le udienze e le votazioni in Senato mi sembrava di essere in onda 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ma non mi lamentavo: se in quel modo fossi riuscita ad aiutare i candidati democratici a ottenere una grande vittoria, avrei continuato così finché non avessimo tagliato il traguardo. Sapevo quanto fossero importanti quelle elezioni e sapevo quanto incerte fossero le previsioni di voto in molti Stati.

Hillary arrivò in anticipo. Sembrava in forma, aveva un’aria tranquilla e serena. Mancavano solo due settimane alle elezioni e il suo vantaggio nei sondaggi sembrava sicuro.1 Le polemiche sorte perché, durante il suo mandato come ministro degli Esteri, aveva utilizzato un indirizzo di posta elettronica privato, sembravano essersi sopite. Era visibilmente soddisfatta dall’esito dell’ultimo dibattito. I suoi collaboratori mi avevano chiesto di dire qualcosa su Donald Trump, il quale aveva dichiarato che Hillary era «una donna cattiva». Avevo promesso che l’avrei fatto.

Hillary posò per alcune foto in biblioteca e chiacchierò un poco con i candidati locali. Dopodiché, mi chiese di seguirla in uno studiolo per parlare a quattr’occhi.

Politica, politica e ancora politica… Sorrise e mi disse che i sondaggi sembravano positivi.

Oh Signore, lo speravo. Avevo decine di idee che avremmo potuto realizzare insieme, modi per costruire il sostegno pubblico, per fare pressioni sul Congresso, per cambiare le cose collaborando con le agenzie governative anche se il Congresso avesse fatto ostruzionismo.

Avevo pensato molto a quelle idee e a come avremmo potuto realizzarle. Sapevo che alcuni dei collaboratori di Hillary erano dalla mia parte e altri invece avevano opinioni diverse, ma non era quello a tenermi sveglia la notte. Ero divorata dall’ansia. E se avesse vinto Donald Trump? Se fosse diventato presidente? Non ero preoccupata perché sapevo qualcosa che i sondaggisti non conoscevano o, come un supereroe, avevo una vista a raggi X. No, ero preoccupata perché la posta in gioco era altissima.

Per decenni, le differenze fra repubblicani e democratici erano state grandi, ma non così tanto. I primi tre presidenti repubblicani succeduti a Roosevelt – Eisenhower, Nixon e Ford – avevano grosso modo adottato politiche simili a quelle di democratici come Truman, Kennedy e Johnson. Secondo loro, il governo doveva essere una forza volta alla costruzione di una ricchezza generalizzata, regolamentare le aziende e costruire migliori opportunità per il futuro. Per decenni, ogni presidente aveva promosso misure già avviate dai suoi predecessori, anche quando questi appartenevano allo schieramento opposto. Eisenhower, per esempio, aveva seguito le orme di Roosevelt e Truman, rafforzando la previdenza sociale e sostenendo i programmi del New Deal.

Quando, negli anni Ottanta, Reagan sostenne l’economia del trickle-down, alcuni democratici fecero resistenza, ma molti altri contribuirono a far approvare tagli fiscali e deregulation. Per esempio, la Glass-Steagall fu abrogata durante il mandato di Clinton, e Obama stesso avrebbe dato il proprio appoggio a un «grande affare» che avrebbe tagliato le indennità della previdenza sociale, anche se alla fine le due parti non riuscirono a trovare un accordo.2

Ma queste elezioni erano diverse. Quella di Trump era ideologia conservatrice allo stato puro: trickle-down, meno regole e meno tasse, il tutto portato all’estremo e condito da un’enorme dose di pericolosissima intolleranza. Aveva promesso alle grandi aziende e ai miliardari di fare molte delle cose che essi chiedevano per indebolire l’Agenzia per la protezione dell’ambiente,3 limitare i regolamenti bancari,4 ridurre le ispezioni sulla sicurezza sul lavoro,5 abrogare l’Obamacare6 e approvare tagli fiscali ancora più consistenti per coloro che si trovavano ai vertici della scala economica.7 Dopodiché, aveva sommerso tutto ciò che stava minando e impoverendo il nostro ceto medio con un sacco di belle bugie che iniziavano e finivano con la promessa che si sarebbe impegnato a fondo per i più deboli.

È vero che Trump andava contro alcune delle tradizionali convinzioni del suo partito: aveva criticato gli accordi commerciali, alcuni già esistenti e altri ancora da discutere, aveva affermato di voler tassare Wall Street e dichiarato che avrebbe scorporato le banche facendo approvare una nuova versione della Glass-Steagall. Ma non entrava mai nei particolari di queste proposte, su cui restavano molti punti assai poco chiari.8 Per come la capivo io, Trump intendeva prendere la maggior parte delle idee promosse da Reagan e da tutti i sacerdoti del trickle-down e applicarle ALL’ENNESIMA POTENZA.

Ma dopo essersi sorbito per trentacinque anni le balle del trickle-down, il ceto medio americano era già in ginocchio, e milioni di persone erano rimaste senza opportunità. Trump poteva essere il colpo che avrebbe mandato al tappeto tutti quanti, cambiando per sempre il nostro Paese.

Quando Donald Trump e il suo vicepresidente di estrema destra diventarono i candidati repubblicani, mi preparai a combattere. Ero pronta a tutto. Hillary Clinton aveva la possibilità di cambiare le regole del gioco perché tutti avessero un’occasione, la possibilità di creare nuove opportunità per i nostri figli. Trump sembrava invece deciso a distruggere anche l’ultimo barlume di speranza.

Mentre uscivamo dirette al comizio, continuavo a pensare: «Dobbiamo vincere. Vi scongiuro: dateci la possibilità di fare il lavoro che dev’essere fatto».

Il sole splendeva. Hillary, Maggie e io indossavamo tutte abiti a colori sgargianti, scelti in previsione di un comizio molto vivace. Le foglie tremavano al vento e le loro minuscole ombre facevano sembrare tutto quanto elettrico e vivo. Mentre ci dirigevamo verso la folla, passammo davanti a vecchi edifici di mattoni dalle cui finestre ci acclamarono schiere di studenti.

Salii i gradini del palco provvisorio salutando il pubblico e gridando. Il podio si trovava in un grande prato, straripante di migliaia di persone che applaudivano. Tra i presenti riconobbi diverse facce, persone che avevano fatto volontariato per la mia campagna per essere eletta al Senato e che ora erano venute nel New Hampshire a dare una mano. Sotto certi aspetti, un raduno politico, in particolare in un luogo come questo, ricorda una scena del XIX secolo.

Ma una fila di telecamere, riflettori (sì, nonostante il sole splendente c’erano enormi fari puntati sul palco) e amplificatori rendeva evidente che questo evento era saldamente radicato nel XXI secolo. Inoltre, nel XIX secolo, tre donne – una candidata alla presidenza, una candidata al Senato degli Stati Uniti e una senatrice di uno Stato vicino accorsa per dare il proprio contributo – non sarebbero state su quel palco. Il mondo stava cambiando, e mentre noi tre guardavamo tutte le bambine e le sorelle e le zie e le nonne presenti fra il pubblico, sapevamo di avere una straordinaria opportunità per esaltare i nostri progressi e incoraggiarci a vicenda.

Grande entusiasmo a un comizio

nel New Hampshire poco prima delle elezioni del 2016.

(Elizabeth For Ma)

Quando presentai Hillary, parlai di quello che aveva fatto e spiegai il motivo per cui avrebbe dovuto essere eletta presidente. Quindi feci a pezzi il suo avversario. Spiegai come avesse truffato gli studenti della Trump University, raccontai come avesse chiamato stupratori i latino-americani e teppisti gli afroamericani e come avesse calunniato i musulmani. Le grida di sostegno della folla si fecero più forti, e così anche la mia voce.

In quella giornata luminosa e soleggiata, parlando a migliaia di donne e ragazze – e ai loro mariti, padri e amici – feci del mio meglio per dar loro voce. Mi chinai sul microfono e dissi:

Donald Trump è incapace, fisicamente incapace di mostrare un grammo di rispetto a più della metà degli esseri umani in questo Paese.

Siccome è pieno di soldi, pensa di poter chiamare le donne «grassone» o «bamboline».

Pensa che, essendo un personaggio famoso, può valutare il corpo di una donna da uno a dieci.

Pensa, perché ha la bocca piena di Tic Tac, di poter abbordare e palpeggiare qualsiasi donna.

Sentii levarsi grida di incitamento e, senza aspettare che si spegnessero, proseguii:

Be’, ho una notizia per te, Donald Trump. Le donne ne hanno abbastanza di uomini come te. Le donne cattive ne hanno davvero abbastanza di uomini come te.

Ascolta bene, Donald: le donne cattive sono toste; le donne cattive sono intelligenti; e le donne cattive votano. E l’8 novembre noi donne cattive marceremo con i nostri piedi cattivi e useremo i nostri voti cattivi per farti uscire per sempre dalla nostra vita.

La folla esplose: risate, grida, applausi, fischi, in un’enorme dimostrazione di solidarietà. Davanti a me, vedevo una selva di mani sollevate in aria. Potevamo prendere tutti gli insulti di Trump e rivoltarglieli contro. Potevamo farlo!

Le tre donne sul palco e tutte le ragazze e le donne del pubblico erano le padrone della giornata. Avevamo la possibilità di parlare del futuro dell’America. Affrontai gli stessi argomenti di cui parlavo da molto prima di essere eletta al Senato. Parlai di un’America che aveva dato una possibilità a donne come Hillary e me: lei la nipote di un operaio e io la figlia di un custode. Era l’America delle opportunità.

E noi crediamo in questa America. Questa è l’America per cui lottiamo.

Ci crediamo, ma siamo preoccupate. Preoccupate che queste opportunità ci stiano scivolando via. In realtà, molti in America sono preoccupati, preoccupati e arrabbiati. Arrabbiati perché troppo spesso Washington lavora per chi sta ai vertici, dimenticandosi di tutti gli altri.

Volevo essere più chiara possibile. Era qualcosa che riguardava i nostri valori, spiegai, le cose in cui crediamo, le ragioni per cui ci alziamo ogni giorno e lavoriamo sodo. Riguardava la possibilità di avere un’istruzione universitaria senza doversi indebitare e di estendere la previdenza sociale. Riguardava la scienza e il cambiamento climatico. Riguardava la nostra capacità di investire insieme per creare qualcosa di meglio. Ma le grida di incoraggiamento più forti arrivarono quando pronunciai le parole finali del mio intervento:

Crediamo che i milionari e i miliardari e le grandi aziende non dovrebbero poter comprare le nostre elezioni e i nostri politici. Le aziende non sono persone. Ribalteremo la «Citizens United» e riporteremo la democrazia al popolo!

Quelle parole sembrarono risuonare in tutti i presenti. E in quella splendida giornata d’autunno, il loro messaggio sembrava assolutamente giusto.

Dopo che Hillary ebbe parlato, ricevendo enormi applausi, scendemmo dal palco tra il pubblico. Ci furono molte foto, sorrisi e abbracci. Altri selfie, altre persone che gridavano: «Faremo la storia!».

Venticinque minuti dopo, ero sul nostro SUV azzurro sgargiante, che avevamo affettuosamente soprannominato «Blue Bomber», diretta oltre il confine di Stato verso Lawrence, in Massachusetts, per invitare gli elettori a votare il prima possibile. Un grande comizio seguito da un bagno di folla assomiglia un po’ a uno sprint: uno dà tutto quello che gli rimane in vista del traguardo. Nonostante fossi già seduta comodamente in macchina, respiravo ancora a fatica, sentivo ancora l’enorme entusiasmo della gente del New Hampshire. E, malgrado tutti quegli applausi, ancora mi preoccupavo di non aver lanciato l’allarme abbastanza forte.

Ero ancora preda dell’angoscia.

La scelta di non candidarsi

Per me, il 2016 era iniziato già nei primi mesi del 2013, quando avevano cominciato a chiedermi se avessi intenzione di candidarmi alla presidenza.9

Eh?

Ero stata eletta da poche settimane. Prima di allora, avevo dedicato un anno all’istituzione di un’agenzia federale. Per come la vedevo io, quella domanda si meritava una risposta piuttosto semplice: chiunque avesse voluto candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti avrebbe dovuto avere più esperienza.10

Inoltre, il mio nuovo lavoro al Senato mi piaceva. Ogni giorno facevo il possibile per risolvere problemi inerenti i prestiti studenteschi, i finanziamenti per la ricerca medica, le normative bancarie, la previdenza sociale. Stavo cercando il modo di aiutare a sbarcare il lunario i cittadini del Massachusetts: reduci che avevano problemi con i loro sussidi o proprietari di case che ancora venivano raggirati dalle aziende di mutui. Stavo ancora prendendo dimestichezza e cominciavo a intravedere qua e là qualche spiraglio di luce; a poco a poco, iniziavo a credere che forse sarei riuscita a fare almeno qualcosa. Stavo lavorando sodo per combattere contro le università for-profit che truffavano gli studenti; mi davo da fare perché le grandi banche avessero maggiori responsabilità quando infrangevano la legge; facevo tutto il possibile per proteggere i risparmi dei pensionati. Sapevo che tutti questi argomenti potevano sembrare poco interessanti e che di sicuro non si sarebbero guadagnati titoli a caratteri cubitali sui giornali, ma non mi importava: combattere per fare progressi su questi temi avrebbe potuto cambiare in meglio la vita di persone come Gina o Michael o Kai.

Pensavo che quello dovesse essere il mio compito e, quando riuscivo a cambiare anche solo minimamente qualcosa, adoravo fare quel lavoro. Ero felice di avere la possibilità di esercitare pressioni sui repubblicani per chiedere maggiori finanziamenti per la ricerca medica e norme più vantaggiose per i rimborsi sanitari per tutelare gli ospedali delle zone rurali. Non vedevo l’ora di poter fare qualcosa per ridurre i tassi di interesse sui prestiti studenteschi e per aumentare gli investimenti nelle infrastrutture di base. Ero contenta di combattere dalla parte giusta, perché credo in questi stanziamenti pubblici. Ed ero grata agli elettori del Massachusetts per avermi scelto perché combattessi a nome loro.

Ciononostante, i media avevano fatto un gran parlare di una mia possibile candidatura. Erano stati pubblicati sondaggi in cui le mie possibilità venivano confrontate con quelle di altre persone. Sconosciuti che affermavano di «sapere quello che pensavo» speculavano sul mio futuro. (Ehm, sul serio?) Ricevetti inviti a cene, eventi, parate, picnic – persino a un concorso per mangiatori di torte – in altri Stati. Sembravano tutte occasioni molto divertenti, ma temevo che ad aspettarmi ci fosse qualcosa di più che una semplice torta.

Nel gennaio del 2015, erano partite diverse iniziative per propormi come candidata. Erano sostenute da persone davvero in gamba che sapevo animate da ottime intenzioni, ma io non me la sentivo. Volevo imparare a fare il mio lavoro al Senato. Era un lavoro che adoravo: trovare i soldi per i camion dei pompieri, aiutare a fermare le truffe delle università for-profit… Mi piaceva davvero, davvero tanto, e mi piace ancora.

Una sera tardi chiesi a Bruce se pensasse che dovessi candidarmi. Eravamo al piano di sopra nella nostra casa di Cambridge, seduti sul divanetto che abbiamo in camera da letto. Avevamo appena finito di guardare la televisione. Dopo che Bruce l’aveva spenta eravamo restati seduti al buio per qualche minuto, un po’ troppo stanchi e un po’ troppo comodi per aver voglia di alzarci subito. La stanza era fresca, quasi fredda. Io me ne stavo appoggiata a lui, al calduccio sotto una grande coperta di lana.

Quando ruppi il silenzio con la mia domanda, si spostò e mi mise il braccio intorno alle spalle. Sapevo quale sarebbe stata la prima cosa che avrebbe detto, e indovinai: «Voglio che tu faccia quello che vuoi fare. Io sarò al tuo fianco».

Risposi che lo sapevo, ma che non era quello che volevo sapere. «Voglio sapere se pensi che dovrei farlo.»

Bruce restò zitto per diverso tempo. Prese un respiro profondo e mi strinse più forte. «Non so se dovresti candidarti. So che ci sono molte cose a cui tieni davvero, e so che a volte devi lottare. Sei fatta così. Ma una gara come questa sembra terribile. Già le elezioni al Senato sono state abbastanza toste… Candidarsi alla presidenza sarebbe peggio, molto peggio.»

Una delle cose belle che capitano quando si è innamorati di qualcuno è che le sue sofferenze ci sembrano molto più forti delle nostre. Avevo praticamente dimenticato tutte le difficoltà della corsa per il Senato del 2012. Era stato una specie di parto: terribile nel momento in cui avviene, ma quando si riesce finalmente a prendere in braccio il bambino appena nato il ricordo di tutto il dolore patito finisce relegato in qualche recondito angolo del cervello. Bruce, però, si ricordava ancora tutte le sofferenze che avevo patito.

Dal canto mio, nemmeno io avevo dimenticato che anche per Bruce si era trattato di un’esperienza dolorosa. Non era stato facile per lui vedermi ridicolizzata e insultata, vedere i nostri figli trascinati nelle polemiche politiche, vedere sua sorella e i miei fratelli preoccupati.

Glielo chiesi: «Ti andrebbe bene se mi candidassi?».

Bruce disse di sì, e io sorrisi al buio. Non gli credevo, ma era la risposta giusta.

E sapevo qual era la risposta giusta anche per me. Parlarne con Bruce e porre quella domanda ad alta voce aveva risolto la questione. Volevo impegnarmi a continuare a fare il mio lavoro – quello al Senato – nel modo più completo ed efficace possibile.

E così feci.

Pericolo

Ogni martedì mattina, i vertici democratici del Senato si riuniscono alle 9. Ci sediamo nella stessa elegante sala dove più tardi si pranza ma, poiché in questa occasione sono presenti soltanto pochi senatori, la stanza è sempre vuota. Durante questi incontri discutiamo i prossimi progetti di legge, le nuove strategie e qualsiasi altro problema ci sembri urgente quella settimana. Ma durante la campagna elettorale, tutte queste riunioni cominciano – e finiscono – sempre con pettegolezzi sui candidati.

All’epoca delle primarie, mi ero tenuta in disparte da queste conversazioni. Non era un segreto che praticamente tutta la dirigenza fosse schierata con Hillary, ma io ero rimasta neutrale. Nel novembre 2015, quando tutte le donne democratiche del Senato si erano incontrate in un evento pubblico per mostrare il proprio sostegno a Clinton invece che a Sanders, non mi ero unita a loro. E nei mesi successivi, mentre tutti gli esponenti democratici appoggiavano la sua campagna, non avevo preso posizione. I miei compagni cominciarono a farmi un po’ di pressioni – un bel po’, per la verità – perché mi schierassi. Ma io continuai a seguire la mia strada, continuando a fare il mio lavoro.

Durante le primarie, Hillary e Bernie discussero su temi importanti: la regolamentazione delle banche, l’assistenza sanitaria, l’accessibilità all’istruzione superiore. Fu un dibattito misurato, che infondeva energia al nostro partito e ci costringeva a porci domande non facili su ciò che da democratici avremmo voluto realizzare se fossimo stati altri quattro anni al potere. Fu anche un dibattito tra due persone intelligenti e capaci, entrambe di gran lunga migliori rispetto a qualsiasi altro candidato repubblicano. Decisi di continuare a non esprimere una preferenza perché non volevo danneggiare nessuno dei due né nuocere al dibattito in corso.

Le primarie repubblicane, nel frattempo, stavano diventando qualcosa di surreale. La rosa dei candidati era enorme. Ogni volta che assistevo ai dibattiti, mi aspettavo che ci sarebbe stata una votazione per cacciare qualcuno dall’isola. Tutti i discorsi traboccavano di bizzarre promesse e dichiarazioni strampalate: chi voleva ridurre ulteriormente le tasse, chi diceva di essere più simile a Reagan, chi sosteneva di essere il compagno ideale in una battuta di caccia all’anatra… Giorno dopo giorno si susseguivano appelli venati da una nemmeno troppo velata intolleranza. E giorno dopo giorno, indipendentemente da quello che accadeva nel mondo, che fosse un’occasione di festa nazionale o si fosse verificata una tragedia a livello locale, quasi tutti i notiziari mandavano in onda uno o più servizi su Donald Trump.

L’improbabile campagna di Trump prese slancio in uno Stato dopo l’altro. L’interesse riservato dai media alle sue uscite e ai suoi numeri da circo aumentò a dismisura. Le risse in pubblico, le battute scurrili e i suoi oceanici comizi attiravano infinite attenzioni. Anche i vertici repubblicani erano apertamente ostili a Trump, e la stampa era profondamente critica, sebbene i giornalisti continuassero a fargli un sacco di pubblicità gratuita. Di fronte a questo spettacolo, molti democratici si limitavano a sorridere: un uomo che era stato sposato tre volte, che sembrava non sapere nulla di nulla e che non era in grado di mantenere una posizione politica da un giorno con quell’altro era abbastanza folle da credere che sarebbe diventato il prossimo presidente degli Stati Uniti.

Durante quell’inverno e quella primavera, in occasione delle nostre colazioni del martedì, i senatori democratici si chiedevano ad alta voce se saremmo stati abbastanza fortunati da avere come avversario quello che uno di loro definiva uno «squilibrato senza cervello». Parlavamo dei repubblicani che non sapevano più cosa dire di lui: molti di loro, quando gli si chiedeva qualcosa, balbettavano e rispondevano a monosillabi. Noi democratici, perlopiù, cercavamo di non scoppiare a ridere.

Ma non soltanto noi democratici. Tutti quanti. Persone serie, informate, intelligenti. Erano in molti a ridere di Trump: era davvero un pagliaccio!

All’inizio del 2016, tuttavia, c’erano già moltissime ragioni per preoccuparsi. La miscela di Trump fatta di intolleranza e frottole sull’economia stava funzionando. Trump parlava delle preoccupazioni reali della gente e poi faceva promesse impossibili. Si rivolgeva alla gente come Gina, approfittando della loro rabbia, e mentiva sulle soluzioni ai loro problemi. Era una specie di Ronald Reagan senza il fascino di Ronald Reagan. Reagan aveva capito che il ceto medio voleva di più, così si era inventato una copertura per i suoi omaggi ai ricchi. Trump non si preoccupava nemmeno di questo: si limitava ad agitare le mani e a dire: «Farò tornare grande l’America!», per poi dare ai messicani, ai musulmani e a Obama la colpa di tutto ciò che non andava nel nostro Paese.

E il suo consenso continuava ad aumentare.

Quando fu chiaro che sarebbe stato il candidato repubblicano, iniziai a seguirlo su Twitter. (Santo cielo, vi sembrerà stupido, seguire un mostro di razzismo che si esprime in 140 caratteri sui social media.)

I suoi avversari repubblicani avevano fatto qualche tentativo per metterlo fuori gioco, ma erano tutti stati schiacciati come formiche. Dopo aver chiamato quello che inizialmente era il favorito alla candidatura «Jeb il Fiacco» e aver soprannominato uno degli ultimi sopravvissuti dell’isola «Marcolino», Trump aveva dimostrato di essere tanto spietato quanto efficace quando si trattava di annientare chiunque osasse mettersi contro di lui.

Così aprii il mio account Twitter e lo sfidai:

Siamo onesti: @realDonaldTrump è un fallito. Contate tutte le sue aziende che sono finite in bancarotta. Pensate a come imbroglia la gente con truffe come la Trump University.

La sfida era stata lanciata. Twittai su come avesse imbrogliato i lavoratori che avevano costruito i suoi hotel e i suoi campi da golf. Dissi che era un bullo, un sessista, un razzista ed evidentemente un narcisista. In quella prima tempesta di tweet, feci del mio meglio per lanciare l’allarme: quell’uomo era pericoloso e rischiavamo di trovarcelo come presidente degli Stati Uniti.

Ma solo perché @realDonaldTrump ha fallito in qualsiasi altra cosa non significa che debba perdere anche queste elezioni.

Molti dei peggiori personaggi autoritari della storia hanno cominciato come falliti. @realDonaldTrump è una vera minaccia.

Non gli diedi tregua, insistendo sempre sui medesimi argomenti. Era un bullo razzista e non ci si poteva fidare di lui su temi economici o di politica estera.

C’è molto più entusiasmo per @realDonaldTrump tra i capi del KKK che tra i vertici del partito di cui ora è a capo.

.@realDonaldTrump incita i suoi sostenitori alla violenza, elogia Putin e «non ha problemi a essere definito autoritario».

Trump se ne accorse.

Un giorno, mentre stavo facendo un puzzle di Saetta McQueen con mio nipote Atticus, sentii una notifica venire dal telefono. Trump aveva risposto. Mi aveva trovato un bel soprannome: «Babbea». In seguito, mi avrebbe chiamato anche «Pocahontas». Davvero? Pensava di potermi ridurre al silenzio attaccando quello che la nostra famiglia aveva raccontato a me e ai miei fratelli sui nostri antenati nativi americani?11 Bel tentativo, ma no. Poteva strepitare quanto voleva, ma non aveva nulla. E non aveva risposto sulla Trump University, su Putin o sul KKK.

A questo punto, una persona più saggia avrebbe forse deciso di farsi da parte. Io pensai invece che fosse giunto il momento di affondare il colpo.

«Babbea», @realDonaldTrump? Per uno che dice di avere «le parole migliori» mi pare un po’ deboluccio come soprannome. Scarso!

.@realDonaldTrump sparge insulti e bugie perché non può parlare apertamente di quella che è la sua pericolosa visione per l’America.

Questo è il punto. I bulli si battono non scappando con la coda tra le gambe ma mantenendo le proprie posizioni.

Provai con ogni mezzo: post su Facebook, un’intervista a Stephen Colbert, un editoriale sul «Boston Globe», video… Quando poi Trump insultò una ex miss universo intervenni dimostrando quello che davvero gli importava e quello che questo poteva insegnarci sul tipo di presidente che sarebbe stato.

È questo che non ti fa dormire la notte, @realDonaldTrump? Trovare modi nuovi e interessanti per dare delle grassone, racchie o puttane alle donne?

Mai una volta che twitti alle 3 del mattino qualche proposta per aiutare gli studenti soffocati dai debiti o i pensionati costretti a tirare avanti con la previdenza sociale.

Mai una volta che twitti alle 3 del mattino qualche proposta per creare nuovi posti di lavoro o per richiamare Wall Street alle sue responsabilità.

No, @realDonaldTrump, l’unica cosa alla quale il tuo cervello continua a pensare la notte sono i tuoi prossimi tweet razzisti e sessisti e le tue disgustose bugie.

Un bulletto permaloso che crede che umiliare le donne alle 3 del mattino lo qualifichi per diventare presidente non capisce l’America ed è inadatto a governare.

Trump rispose apostrofandomi più e più volte con i suoi pessimi nomignoli. Ma non riusciva a trovare molto di più. (Penoso!)

I nostri scambi al vetriolo cominciarono ad attirare l’attenzione dei media. Alcuni li adoravano, altri non erano convinti. Un’amica mi inoltrò un’e-mail ricevuta da un amico: «Perché la nostra senatrice si rotola nel fango con Donald Trump?».

Capivo la posizione del suo amico, ma Trump rischiava di vincere le elezioni, e grazie a quei tweet e post su Facebook milioni di persone avrebbero potuto rendersene conto. A un certo punto, i nostri botta e risposta erano seguiti da circa quarantasei milioni di persone. Pensavo che se twittare, postare e lanciare provocazioni mi avesse dato la possibilità di raggiungere milioni di persone, allora era quello che avrei dovuto fare. Alcuni di loro forse non sapevano che Donald Trump aveva imbrogliato quelli che avevano lavorato con lui o raggirato gli studenti. Alcuni avrebbero potuto decidere che Donald Trump non avrebbe mai fatto nulla per loro.

Forse, solo forse, sarei riuscita a fare la mia parte per cambiare l’immagine di Trump come qualcuno di imbattibile in un duello verbale. Trump aveva capito molto presto che i tweet dove le sparava grosse facevano subito notizia. Ma c’era una novità: qualcuno aveva trovato un modo per provocarlo e combattere.

E non mi importava se il prezzo che avrei dovuto pagare per sparare un colpo a quel pallone gonfiato noto come @realDonaldTrump sarebbe stato beccarmi anch’io qualche colpo. Non avevo nessuna intenzione di smettere di sparare.12

Di chi è la colpa?

Una volta ottenuti i voti come candidata democratica alla presidenza, Hillary mi chiese se fossi disposta a intervenire alla convention di luglio. Le dissi di sì, e quasi immediatamente cominciai a scrivere il mio discorso. Volevo avere la possibilità di raccontare come i lavoratori fossero maltrattati, ma per l’occasione decisi che avrei aggiunto qualcosa sui risvolti inquietanti del razzismo che serpeggiava nella campagna di Trump.

Uno dei miei amici al Senato mi aveva raccontato di come, quando la stagione elettorale aveva raggiunto il proprio apice, si fosse fermato a mangiare in una tavola calda. Dopo aver sparecchiato e avergli versato altro caffè, la cameriera gli aveva detto che un altro avventore lo aveva riconosciuto, sapeva che era un senatore democratico e avrebbe voluto parlargli di politica per qualche minuto. Gli andava bene?

Certo, aveva risposto il senatore.

Un uomo si era avvicinato al tavolo, gli aveva stretto la mano e si era presentato. Aveva sorriso, quindi gli aveva spiegato di essere un sostenitore di Trump. I due avevano chiacchierato un po’, quindi l’uomo era andato al dunque: sosteneva Trump perché, se Hillary avesse vinto, sarebbe dovuto andare «in un salone di abbronzatura e chiedere che lo facessero il più nero possibile, perché i neri erano le uniche persone che oggi riuscivano a fare carriera».

Puro e semplice razzismo, alla luce del sole. Quell’uomo non urlava, non sbraitava, ma le sue parole erano cariche di risentimento e di odio. Parole che aveva pronunciato non davanti a una birra mentre era al bar con gli amici ma nel corso di una garbata conversazione con un senatore degli Stati Uniti. E ciascuna di quelle parole si basava sulla profonda certezza che la ragione per cui egli non riusciva a fare carriera era perché tutte le migliori opportunità erano riservate a loro.

Il razzismo non è una novità in America.

Non è una novità e nessuno ha bisogno che mi metta a fare una lezioncina sull’argomento. La maggior parte delle persone ha capito dove sta la ragione e dove il torto, e la maggior parte ha fatto la propria scelta. Io di sicuro l’ho fatta.

La storia politica ed economica dell’America è costellata di pregiudizi: contro gli irlandesi, i neri, gli asiatici, gli ebrei, gli slovacchi, i nativi americani, i latino-americani, i tedeschi, i portoricani, le donne, i gay, le lesbiche, i transgender. L’elenco potrebbe continuare. Ogni epoca e ogni contesto hanno i propri. È una storia vecchia come il mondo.

Nel corso delle generazioni, alcuni pregiudizi si sono estinti, altri no. E sempre sono esistiti politici pronti a sfruttare questo odio. Nel 1958, George Wallace si candidò a governatore dell’Alabama come moderato, parlando contro il KKK e con il sostegno dell’Associazione nazionale per la promozione delle persone di colore. Perse le elezioni.

In seguito, disse a un collaboratore che il suo avversario si era dimostrato «più bianco di lui» e che non intendeva succedesse di nuovo.13 Quando qualche anno dopo fu eletto governatore, in occasione del discorso di insediamento dichiarò: «Segregazione oggi, segregazione domani, segregazione sempre».14 Il suo era un appello diretto a quello che era il suo blocco elettorale più importante: gli elettori bianchi.

Non molti anni dopo, Richard Nixon adottò una «strategia sudista» che faceva apertamente leva sul razzismo per assicurarsi i voti repubblicani nel Sud. Con il tempo, i repubblicani avrebbero ammorbidito il proprio linguaggio, cominciando a usare formule come i «diritti degli Stati», lanciando attacchi contro lo «stato assistenziale».

Nel 2005, il partito repubblicano costruì gran parte della propria strategia elettorale impiegando apertamente toni razzisti, tanto che il presidente della Commissione nazionale repubblicana fu costretto a indire una campagna di scuse per ricucire i rapporti con i neri americani. E dopo la batosta subita nel 2012, i vertici del partito avviarono un’analisi che concluse che, se non avessero cambiato il proprio messaggio rivolgendosi anche a immigrati, latino-americani, afroamericani e comunità LGBTQ e se non si fossero impegnati maggiormente per includere le donne, non si sarebbero mai ripresi.

Il rapporto era molto chiaro: «Dobbiamo abbracciare e sostenere una riforma globale dell’immigrazione. Se non lo facciamo, il sostegno al nostro partito si ridurrà soltanto alle circoscrizioni storiche».15 Il monito era inequivocabile: «Dobbiamo diventare un partito accogliente e inclusivo per tutti gli elettori».

Ma Donald Trump la pensava in modo diverso. Nel marzo del 2013, il giorno stesso in cui fu pubblicato il rapporto repubblicano,16 twittò: «@RNC ha un ultimo desiderio prima morire?».17

Gli esperti liquidarono le sue osservazioni come farneticazioni di un celebre miliardario. Ma già nel 2015, Trump aveva cominciato ad attirare le attenzioni in un’affollata corsa per le primarie repubblicane facendo leva su ogni forma di discriminazione.18 Si fece notare descrivendo i messicani americani come stupratori e criminali, definendo delinquenti gli afroamericani, bollando tutti i musulmani come terroristi, trattando le donne con disprezzo, e così via. Quando mi chiamò Pocahontas, non lo fece certo in segno di rispetto per i nativi americani che insultava e attaccava da anni e che si erano schierati attivamente contro di lui durante la sua campagna elettorale.19

Trump si creò un seguito facendo leva sulle preoccupazioni economiche e cavalcando ogni forma di discriminazione. Riuscì poi a trasformare il sostegno ottenuto in una forza intimidatoria ai comizi, online e persino nelle strade. Molti di coloro che lo sostenevano trovavano divertenti le sue uscite razziste, sostenendo che dicesse ad alta voce ciò che tutti pensavano in privato.

Nel febbraio 2016, David Duke, già gran mago del Ku Klux Klan e noto a livello nazionale, dichiarò di appoggiare Trump.20 Prima della fine della campagna, Trump aveva ricevuto il sostegno del Klan sulla prima pagina del principale giornale dell’organizzazione.21

Mi veniva voglia di gridare: Questo è il KKK! Supremazia bianca, linciaggi, croci infuocate… Non vi ricordate? Il KKK sosteneva il proprio candidato, e Trump ricambiava con un timido sorriso. Volevo trovare la cassetta sul cui vetro stava scritto ROMPERE IN CASO D’EMERGENZA, perché credevo che l’America fosse in pericolo.

Ma la cosa terrificante era che la narrazione del «noi contro loro» aveva già talmente attecchito nella campagna elettorale che il sostegno del KKK causò soltanto un’impercettibile increspatura nel già tumultuoso fiume della politica americana.

Persino i membri del partito di Trump pensavano che avesse superato ogni limite. Michael Steele, già capo dei repubblicani, disse che Trump «parlava alla pancia degli americani, dando voce al razzismo, alla frustrazione e alla rabbia latenti».22

John McCain osservò che il comportamento di Trump, «i suoi commenti umilianti sulle donne e le vanterie sulle aggressioni sessuali rendono impossibile continuare a offrire un sostegno anche solo condizionato alla sua candidatura».23

Il repubblicano Karl Rove definì Trump «un perfetto idiota […] privo di tatto e divisivo».24 (Santo cielo, pensai, chi avrebbe mai immaginato che avrei voluto gridare: «Bravo, Karl!».) Anche il mite Mitt Romney disse di Trump che era «un truffatore, un imbroglione».25 Wow.

E questi erano solo i repubblicani.

Mentre al coro di quanti denunciavano Trump si univano sempre più voci, la sua base di sostenitori si impegnava in una difesa ancor più febbrile. Quella campagna elettorale cominciava davvero a mettere paura.

In passato, in America, la convinzione che qualche gruppo meno potente fosse da biasimare per tutto ciò che era andato storto aveva acquistato slancio in momenti esattamente come questo, momenti in cui gli americani erano arrabbiati e preoccupati per il futuro. Odio razziale, fondamentalismo religioso, discriminazioni contro gli immigrati o le donne o i gay… Far leva sulla paura nei confronti dell’«altro» è un trucco antico quanto il mondo. Qualsiasi cosa vi preoccupi, la soluzione è fare di questa o quella minoranza un capro espiatorio, il che significa tuttavia rinunciare a chiedere quei cambiamenti che in realtà risolverebbero i problemi.

Questa è la strategia del divide et impera di cui parlai alla convention nazionale democratica:

Quando i lavoratori bianchi in Ohio vengono aizzati contro i lavoratori neri in North Carolina o i lavoratori latini in Florida, chi ne trae veramente vantaggio?

Chi ne trae vantaggio? Ecco chi:

Quando ci mettiamo l’uno contro l’altro, i banchieri possono controllare la nostra economia facendo gli interessi di Wall Street. Quando indirizziamo le nostre energie ad attaccare gli immigrati, le compagnie petrolifere possono combattere l’energia pulita. Quando litighiamo per le briciole dei buoni pasto, le grandi aziende possono delocalizzare gli ultimi buoni posti di lavoro.

Quando ci mettiamo l’uno contro l’altro, i ricchi riescono a far approvare maggiori agevolazioni fiscali per sé stessi, e allora non avremo mai abbastanza soldi per sostenere le nostre scuole o ricostruire le nostre autostrade o investire nel futuro dei nostri figli.

Chi ne trae davvero vantaggio? Le stesse persone che hanno truccato il sistema fin dall’inizio. Quando gli americani sono divisi, Wall Street, le multinazionali e gli artisti della truffa che fanno leva sulle tensioni razziali trovano molta meno opposizione a Washington.

Ammissione di responsabilità (à la Wells Fargo)

Mentre la campagna presidenziale procedeva, all’inizio dell’autunno il Paese venne al corrente di uno scandalo così grave e talmente plateale che tutti quanti sembrarono fermarsi un attimo per prendere un bel respiro. Per quanto mi riguarda, fu esattamente quello che feci.

Era l’8 settembre, durante la pausa dopo la conclusione delle convention politiche e prima dell’inizio dei dibattiti presidenziali. Il Congresso era di nuovo in seduta, e io ero di nuovo a Washington. Quel giorno c’erano più di 30 gradi, e nella palude di Washington sembrava che qualcuno avesse sostituito l’aria con qualcosa di assai più denso e primordiale. Ero seduta alla mia scrivania e avevo appena acceso il condizionatore quando lessi la notizia: l’Ufficio per la tutela finanziaria dei consumatori e altri enti di controllo avevano appena annunciato che Wells Fargo, la più grande banca d’America, aveva accettato di pagare una multa di 185 milioni di dollari per aver truffato i propri clienti.26 L’indagine aveva dimostrato che i dipendenti della banca avevano aperto conti falsi a nome dei clienti e applicato commissioni su quei conti per anni.

Come sapevo bene, dopo il tracollo del 2008, la banca aveva già dovuto versare ingenti risarcimenti per pignoramenti illegali.27 E ora si era fatta beccare ancora una volta a truffare i propri clienti per aumentare i profitti.

Tutto quello che riuscivo a pensare era: «Di sicuro questi tipi non sono cambiati».

La truffa sembrava uscire direttamente dal Grande libro delle frodi. Gli impiegati di Wells Fargo non avevano addebitato spese inesistenti ai conti già attivi; avevano aperto conti nuovi di zecca che nessuno aveva richiesto. I clienti con carte di credito di Wells Fargo si erano ritrovati con conti correnti multipli (e relative spese) che non sapevano nemmeno di avere. Per produrre maggiori entrate e profitti, i dipendenti della banca avevano falsificato documenti, addebitato commissioni e spostato i soldi dei clienti tra i conti. E questo non era successo in un paio di occasioni, ma per anni e migliaia e migliaia di volte.

Diamine, pensai. Questa volta sarebbero dovute cadere delle teste. Giusto? Giusto?

Be’, sì, alcune teste rotolarono, ma non quelle dei responsabili. Wells Fargo licenziò più di cinquemila impiegati, persone che in genere guadagnavano 12 dollari l’ora.28

Ma non licenziarono nemmeno un dirigente. Nemmeno uno.

Un momento, pensai, fatemi capire. Secondo la banca migliaia di dipendenti avevano deciso spontaneamente di mettersi a truffare i clienti per aumentare i profitti, il tutto violando non poche leggi, e nessuno fra i dirigenti ne sapeva nulla o aveva alcuna responsabilità. Nessuno? Neanche un po’?

A rendere tutta quella storia ancora più sospetta era che in effetti l’amministratore delegato sapeva molte cose su quei conti falsi.

Una delle qualità su cui Wells Fargo insisteva maggiormente quando si proponeva a investitori e analisti azionari era la sua grande abilità nel fare «cross-selling». Ciò significava che tutti i clienti amavano talmente la banca da aprire prima un conto corrente, poi un conto di deposito fruttifero, quindi un conto legato a una carta di credito, poi ancora un altro conto di deposito e così via. Questo piaceva agli investitori perché significava che (1) Wells faceva un ottimo lavoro con i clienti, e (2) la redditività futura della banca era assicurata. Evvai!

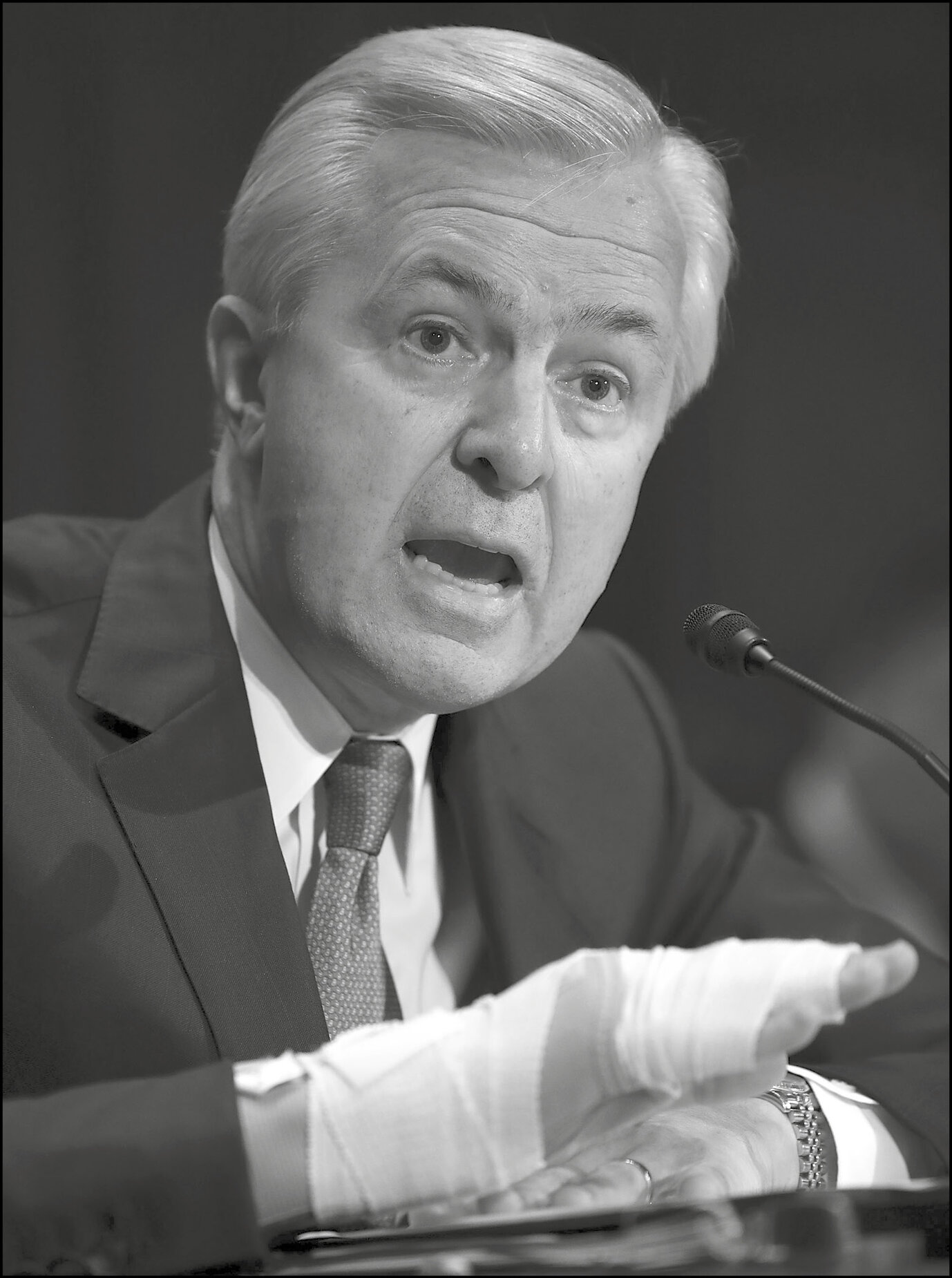

Ogni tre mesi, preciso come un orologio, John Stumpf, amministratore delegato di Wells Fargo, si metteva in teleconferenza con gli investitori di Wall Street e parlava dell’incredibile numero di nuovi conti che avevano aperto, affermando con modestia che la sua banca era un genio del cross-selling. E ogni volta che lo faceva, il prezzo delle azioni Wells Fargo saliva sempre di più, insieme ai suoi bonus e alle sue stock option.

Wells Fargo era un esempio di un grande successo americano. Peccato che fosse soltanto una bugia.

Questa menzogna e questa truffa andavano avanti da anni. A quel punto, quella subdola e disgustosa mentalità per cui il cliente è qualcuno da truffare, per cui il profitto dev’essere inseguito a ogni costo aveva pervaso ogni livello della società.

Dopo il tracollo e il salvataggio del 2008, Wells Fargo si riprese, e nel 2016 valeva 250 miliardi di dollari.29 La banca non solo navigava nell’oro. Aveva oceani e oceani di soldi in cui avrebbe potuto nuotare a dorso, a stile e a farfalla.

Ed evidentemente nella più grande banca d’America l’idea di rispettare la legge – facendo qualcosa di piuttosto ovvio come non falsificare la firma dei clienti sui documenti e non creare conti fasulli per aumentare i profitti – era solo un’opzione. Tutto andava alla grande, finché il CFPB e le autorità di regolamentazione delle banche federali cominciarono a indagare.

Che cosa successe dopo? Quando il CFPB fece il suo annuncio, la dirigenza di Wells sapeva da mesi che quel giorno sarebbe arrivato.30 Erano ormai sei mesi che la banca trattava con gli enti di controllo per l’importo che avrebbe dovuto pagare e quali passi avrebbe dovuto compiere per rimborsare i clienti. Quando infine la notizia fu diffusa, legioni di PR erano già allertati e i comunicati stampa erano pronti a partire.

John Stumpf pensava forse che si trattasse di una tempesta tutto sommato passeggera, che sarebbe rientrata nel giro di pochi giorni o al massimo di qualche settimana. Dopotutto, il Paese si trovava nel bel mezzo di una campagna presidenziale molto combattuta che stava attirando un’enorme quantità di attenzioni e gli scandali bancari non erano più argomenti da prima pagina. Vedere che dopo la diffusione della notizia le azioni di Wells Fargo avevano sì subito un calo senza tuttavia colare a picco aveva senza dubbio rassicurato Stumpf.31

L’amministratore delegato della banca aveva anche un paio di altri motivi per non essere eccessivamente preoccupato. Innanzitutto, la storia era dalla sua parte: dopo aver provocato il tracollo del 2008, le grandi banche erano state salvate dai contribuenti, senza condizioni. Perché non avrebbero dovuto continuare a riservare loro un trattamento di favore? E Wells Fargo, che già prima della crisi era stata troppo grande per fallire, ora era diventata ancora più grande. Forse questa volta il trattamento sarebbe stato se possibile ancora migliore.

Inoltre, John Stumpf era l’asso nella manica della società. Sembrava uscire direttamente da un casting cinematografico: aveva un sorriso smagliante e capelli d’argento, e indossava costosi abiti tagliati su misura. Nel momento in cui esplose lo scandalo, aveva anche un braccio fasciato, con tutti a chiedersi quale terribile disgrazia gli fosse capitata. (La società disse che si era fatto male alla mano giocando con i nipoti.)32 Ma ora era in piena forma e in assetto da battaglia: con la risposta sempre pronta e con un leggero velo di fondotinta, si faceva intervistare su tutti i notiziari e su tutti i canali d’informazione del settore imprenditoriale.

Sereno e tranquillo quando parlava con i media, Stumpf non faceva che ripetere sempre la stessa solfa: tutti i soldi erano stati rimborsati, i responsabili della creazione dei conti falsi erano stati licenziati e, soprattutto, gli dispiaceva molto che Wells non si fosse dimostrata all’altezza dei propri standard elevati. La sua mossa principale consisteva nel guardare l’intervistatore diritto negli occhi ed esclamare, con tono dolente: «Sono responsabile».33

Una performance strappalacrime. Più o meno.

L’intera storia sarebbe probabilmente caduta presto nell’oblio, se non fosse che la Commissione bancaria del Senato aveva programmato un’udienza sulla vicenda poco dopo lo scoppio dello scandalo.

Durante la crisi del 2008 non ero ancora al Senato, ma la truffa di Wells Fargo mi sembrava davvero preoccupante: l’amministratore delegato della società faceva parte dello stesso gruppo di compari che nel 2008 avevano aiutato gli stessi colossi bancari ad affossare l’economia con la loro avidità e avventatezza. E ora avevano ricominciato a farlo, derubando ancora una volta il popolo americano, questa volta con bugie e imbrogli. Non era cambiata la musica, ma la danza. Peggio ancora, sembrava che stessimo per fare un altro giro sul «treno gratuito per gli amministratori delegati». Un attimo… Gratuito? Intendo dire il «treno per amministratori delegati con ricompense di milioni di dollari e senza pretese di assunzione di responsabilità».

Era a questo che non riuscivo a smettere di pensare. Nel periodo precedente al tracollo del 2008, questi signori avevano giocato d’azzardo con i soldi dei loro investitori, con la fiducia dei loro clienti e con le garanzie dei contribuenti. Avevano giocato d’azzardo, e ogni volta che avevano indovinato si erano riempiti le tasche di soldi. Poi, quando le cose si erano messe male, gli investitori avevano cominciato a perdere milioni e i clienti erano stati truffati, ma gli amministratori delegati e i pezzi grossi avevano continuato a riempirsi le tasche, senza mai smettere di sorridere. Ora stava per succedere ancora la stessa cosa; stavamo lasciando che Stumpf continuasse a fare il proprio lavoro, senza rinunciare al suo stipendio e ai suoi bonus e continuando a sorridere.

Finché le cose fossero andate così, non sarebbe mai cambiato nulla. Ogni amministratore delegato avrebbe avuto un forte incentivo a fare tutto il possibile per gonfiare il prezzo delle azioni della propria banca, anche se ciò significava raggirare i clienti.

Facevo parte della Commissione bancaria del Senato, e avevo un sacco di domande da fare a Stumpf durante l’audizione. Ciononostante, in queste udienze, i senatori hanno in genere a propria disposizione soltanto cinque minuti di tempo – così almeno prevede il regolamento –, e pertanto sarebbe stato importante andare subito al sodo e passare immediatamente ai punti principali.

Cominciai il mio interrogatorio ripetendo le dichiarazioni di Stumpf in cui egli aveva ammesso le proprie responsabilità. Lo incalzai chiedendogli che cosa avesse fatto per dimostrare che davvero se le sarebbe prese. Avevo cominciato a parlare da appena due minuti e già cominciai a dire:

Lei non ha dato le dimissioni. Non ha restituito nemmeno un centesimo dei suoi guadagni personali. Non ha licenziato un solo dirigente. La sua idea di «responsabilità» è attribuire la colpa ai dipendenti di basso livello che non hanno i soldi per pagare una costosa agenzia PR che li difenda. È da vigliacchi.

Feci qualche altro affondo, e lo stesso fecero molti altri senatori della Commissione. All’improvviso, una storia che sembrava non dovesse andare da nessuna parte diventò virale. Prima che fosse finito, il controinterrogatorio dell’amministratore delegato di Wells Fargo ottenne più di sessanta milioni di visualizzazioni online, e le mie parole sulla «vigliaccheria» dei dirigenti della banca furono ribattute su numerosi canali d’informazione. Furono riprese anche da alcune testate conservatrici, i cui titoli dicevano più o meno tutti la stessa cosa: «INCREDIBILE: Elizabeth Warren ha detto qualcosa su cui tutti possiamo essere d’accordo».34

Alla fine, l’udienza servì a qualcosa. Stumpf dovette rassegnare le dimissioni. Rinunciò al suo bonus. E agli enti di controllo e al ministero di Giustizia fu richiesto di avviare indagini su ciò che egli sapeva e da quanto tempo lo sapeva.35

L’esito dell’udienza ebbe qualche conseguenza anche per Wells Fargo.36 Il ministero del Lavoro avviò un’indagine su come la banca trattava i propri dipendenti, in particolare quelli che erano stati licenziati per aver fatto esattamente quello che la società li aveva spinti a fare. Anche la FINRA, l’associazione nazionale degli agenti di cambio, avviò un’indagine. Lo stesso fecero il ministero della Giustizia, la SEC e i procuratori generali di diversi Stati. Era un inizio.

John Stumpf, amministratore

delegato di Wells Fargo, nel corso della sua testimonianza al

Congresso, durante la quale, dopo aver ammesso le proprie

responsabilità, spiegò che avrebbe rinunciato al proprio incarico e

al proprio bonus.37

(Getty Images)

Che cosa avrei imparato da tutto questo? Che il governo può far sentire la propria voce.

A volte, in quei momenti al Senato in cui mi sembra di andare costantemente a sbattere contro un muro e mi fa male la testa per tutte le botte che ho preso, mi siedo alla mia scrivania, prendo un respiro profondo e mi chiedo: «Ragazza mia, il fatto che tu sia qui può davvero cambiare le cose?».

In giorni come quello in cui avrei posto all’amministratore delegato di Wells Fargo alcune domande difficili, la risposta è chiara: sì, le può cambiare.

Le banche di nuovo a piede libero

Durante lo scandalo di Wells Fargo, moltissimi repubblicani si schierarono per scaricare contro la società anche il loro fuoco di fila. Scoprire che una banca imbrogliava i propri clienti li aveva sconvolti e loro non gliel’avrebbero fatta passare liscia! Sì, come no.

Nello stesso momento in cui inveivano a favore di telecamera, essi stavano preparando piani per abolire alcuni regolamenti finanziari e impedire all’Ufficio per la tutela finanziaria dei consumatori di fare il proprio lavoro.38 E, con la campagna elettorale ormai alla fine, anche Donald Trump cominciò a leggere dallo stesso copione dei repubblicani, chiedendo di porre fine a quelle terribili, terribili regolamentazioni.

Stava succedendo davvero? Già nel 2008, gli enti di controllo delle banche avevano dormito (o, peggio, avevano fatto in modo che le banche potessero ottenere tutto ciò che volevano). Ma nel 2016, il controllore di turno era il CFPB. Avviava indagini, imponeva multe, teneva udienze. La piccola agenzia che avevo aiutato a fondare nel 2010 era ormai cresciuta. L’Ufficio per la tutela finanziaria dei consumatori aveva fatto da apripista, accompagnata dal padre nobile dei controllori bancari – l’Ufficio del controllore della valuta –, portando accuse e chiedendo multe consistenti contro Wells Fargo.39

In altre parole, gli enti di controllo stavano facendo il loro lavoro. Non in modo perfetto né facilmente, ma lo stavano facendo. E ora, mentre Wells Fargo era stata beccata con gli attrezzi da scasso in una mano e la merce rubata nell’altra, i repubblicani stavano provando a destituire i controllori. Già da alcuni mesi, Jeb Hensarling, presidente dell’autorevole Commissione della Camera per i servizi finanziari, aveva iniziato a chiedere lo smantellamento del CFPB.40 Quando poi scoppiò lo scandalo Wells, non perse occasione per continuare: criticò il CFPB e si rifiutò di far testimoniare il suo direttore Rich Cordray all’udienza convocata dalla Commissione sulla truffa.41 Il messaggio era chiaro: i cattivi erano i controllori del governo, non le grandi banche.

A rendere questa storia particolarmente scoraggiante è che fermare questi truffatori è un lavoro estremamente difficile. Non è qualcosa che capita tutti i giorni, e di certo non per magia. Le banche e le società hanno molti più soldi da spendere, possiedono sempre una tecnologia all’avanguardia e possono pagare di più le persone e dare loro uffici più belli. Quando queste gigantesche corporation fanno qualcosa di disonesto, nascondono le proprie tracce. E negli anni sono diventate molto, molto brave a farlo. Possono assumere legioni di avvocati e commercialisti per complicare e rendere praticamente inaccessibili i loro libri contabili. È vero, la truffa di Wells Fargo era piuttosto semplice, ma realizzarla era stata un’impresa enorme.

Quando i repubblicani sostengono che dovremmo chiudere gli enti di controllo, non stanno soltanto promuovendo la vecchia ideologia del trickle-down; essi stanno anche affermando in modo forte e chiaro la loro convinzione che il governo debba lavorare per i colossi bancari e non per le persone che questi colossi potrebbero cercare di truffare. E c’è di più. Anche se la regolamentazione è importante, lo è anche la responsabilità di base, e i repubblicani non vogliono che gli amministratori delegati o gli altri dirigenti delle società che infrangono la legge siano ritenuti responsabili.

Farò soltanto un esempio. Nel 2016, il Congresso lavorava ormai da anni a una legge bipartisan per riformare il codice di diritto penale. Il disegno di legge non avrebbe risolto tutto ciò che non funzionava ma avrebbe apportato almeno alcuni cambiamenti positivi, per esempio concedendo ai giudici maggiore discrezionalità sulla riduzione delle pene per reati minori di droga. Il lavoro sul progetto di legge era quasi completo quando i repubblicani inserirono un emendamento che avrebbe reso estremamente difficile accusare un dirigente d’azienda di un crimine commesso dalla sua società.42 Questo era l’accordo: in cambio dell’aiuto ad alcuni di quanti si trovavano da anni in carcere per reati di droga non gravi, i repubblicani volevano un emendamento che garantisse una vasta immunità ai dirigenti aziendali. I democratici dissero di no, ma il loro rifiuto determinò l’affossamento dell’intera proposta di legge.

Davvero? Il problema con la responsabilità dei dirigenti che imbrogliano i clienti è che gliene attribuiamo troppa? Alcuni giorni mi sembra di lavorare nel posto più pazzo del mondo.

Chiedere agli amministratori delegati delle banche che si assumano le proprie responsabilità non è una questione di vendetta, anche se immagino che alcune delle persone che hanno perso la casa a causa di bugie o documenti fraudolenti vorrebbero infliggere anche solo un minimo di sofferenza ai dirigenti responsabili. No, la ragione per chiedere un briciolo di responsabilità è assicurarsi che cose del genere non succedano più. Se, imbrogliando, i dirigenti guadagnano più soldi per sé stessi e per le loro aziende, alcuni di loro decideranno di imbrogliare. Se non dovranno mettere mano al proprio portafogli e tutte le multe saranno pagate dagli investitori o verranno cancellate con agevolazioni fiscali, quelli che decideranno di imbrogliare saranno ancora più numerosi. E quando tutti gli altri imbrogliano e la fanno franca, allora sempre più persone decidono di farlo. Come tutti, anche i banchieri seguono gli incentivi; è per questo che abbiamo bisogno di alcune regole e di alcuni controllori che le facciano rispettare.

Non illudetevi: certe cose non succedono soltanto nelle grandi banche. Queste regole devono valere per ogni società i cui dirigenti pensano di poter aggirare le norme e per ogni amministratore delegato che pensi di potersela cavare mentre qualcun altro si becca la colpa. Non si tratta nemmeno solo di correttezza, perché barare è un cancro per qualsiasi economia: a volte può far crollare un intero sistema economico, com’è successo nel 2008; ed è qualcosa che continua a succhiare le energie e la vitalità di milioni di famiglie che cercano di guadagnarsi da vivere e costruirsi una certa sicurezza economica. Se permettiamo che gli imbrogli continuino, il sistema resterà per sempre truccato.

Prima della nostra udienza sul caso Wells Fargo, per una banca «responsabilità» significava licenziare più di cinquemila dipendenti che avevano cercato di rispettare gli obiettivi loro imposti dai dirigenti. Dopo l’udienza – dopo che l’amministratore delegato di Wells si dimise e rinunciò al proprio bonus – il significato di questa parola è cambiato. Il prossimo amministratore delegato potrebbe non pensare a come Jamie Dimon sia riuscito a far pagare miliardi di dollari di multe alla sua azienda, JPMorgan Chase, mentre nel frattempo lui si portava a casa un bonus multimilionario. Potrebbe invece ricordare John Stumpf, che ha perso il proprio lavoro e che su YouTube è diventato celebre per essere stato un dirigente vigliacco.

Considerate le ricadute della nostra udienza per il caso Wells Fargo, pensavo che fossimo in una buona posizione per contrastare la destituzione degli enti di controllo. Non male, pensai. Un punto per le forze del bene e della verità.

Ma quello era il mese di settembre. In ottobre mi sembrava ancora che le cose andassero piuttosto bene, soprattutto nello splendido pomeriggio in cui Hillary Clinton, Maggie Hassan e io ci eravamo godute quel bagno di folla entusiasta in un campus universitario del New Hampshire. Restavo ancora preoccupata, ma nutrivo un cauto ottimismo sul fatto che a novembre avremmo eletto un nuovo presidente, qualcuno che si sarebbe battuto senza risparmiarsi per l’equità e la responsabilità e per le famiglie dei lavoratori.

E poi Donald Trump vinse la corsa alla Casa Bianca.

Il giorno dopo

La mattina dopo le elezioni mi svegliai presto. Oddio, mi svegliai… Non credo che avessi dormito molto. Era stata una notte terribile.

Mentre ancora sbattevo le palpebre e mi strofinavo gli occhi aprii la mia casella di posta. Avevo moltissimi messaggi, uno dei quali da parte di un mio collaboratore. Il «New York Times» aveva chiamato. Nei giorni precedenti avevo scritto un editoriale per il quotidiano, e la redazione aveva ancora uno spazio per pubblicarlo sul numero di giovedì. Ora, però, pensavano che la bozza che avevo spedito loro il giorno prima avesse bisogno di qualche ritocco.

Qualche ritocco? Per quanto mi sentissi male, scoppiai a ridere. Il mio testo partiva dal presupposto che a vincere fosse stata Hillary Clinton. Era una sintesi di quello che pensavo fosse stato il tema delle elezioni: un rifiuto dell’intolleranza e la fine delle politiche reaganiane che prevedevano lo smantellamento dei meccanismi di controllo e tagli alle tasse per i ricchi. Invitavo anche la presidente eletta Clinton a far lavorare il nostro governo per il popolo americano, non solo per i vertici, ma per tutti.

Qualche ritocco? Sì, il testo aveva bisogno di qualche ritocco. Pensai che forse avrei potuto trasformarlo in un articolo di due sole parole: «Oh, ca**o».

Evidentemente un numero insufficiente di elettori aveva creduto che Clinton fosse la candidata più interessata a lottare per le loro famiglie. Milioni di persone avevano votato per lei invece che per Trump, ma non erano bastati. Dove i voti contavano, dove l’America era stata colpita molto duramente dalla perdita di occupazione e dalla mancanza di opportunità, non avevamo saputo imporci.

Colpa nostra.

Mentre preparavo la colazione, cominciai a pensare ad alcune persone che avevo incontrato nei mesi precedenti. Fu come aprire una porta. I ricordi si affollavano sempre più velocemente. I volti mi balenavano nel cervello. Studenti che dovevano ripagare una quantità impressionante di debiti. Lavoratori licenziati. La madre di due adolescenti neri che si preoccupava che i suoi figli non fossero al sicuro mentre tornavano a casa da scuola. Un padre di famiglia che lavorava sei giorni alla settimana in una stazione di servizio, con turni di dodici ore, senza straordinari, e ciononostante riusciva a malapena a tenere la propria famiglia al di sopra della soglia di povertà. Una ragazza sudamericana che era infermiera nel suo Paese d’origine ma che ora lavorava come donna delle pulizie perché non aveva il permesso di soggiorno. Insegnanti che dovevano pagare di tasca propria il materiale didattico perché le loro scuole erano senza soldi. Infermiere che facevano ore gratis perché il sussidio d’invalidità dei loro assistiti non bastava per pagare tutta l’assistenza necessaria. Mi aggrappai al piano della cucina.

E poi ancora un ultimo volto: quello di un vecchio del New Hampshire. Era il fine settimana prima delle elezioni. Non c’era né Hillary Clinton né alcun altro candidato al Senato. Era una giornata grigia, fredda e piovosa. Il mio compito era raccogliere volontari, andando direttamente a bussare alle porte delle loro case o chiamandoli per telefono. Avevo fatto del mio meglio.

Nonostante il pessimo tempo,

il comizio nel New Hampshire il fine settimana prima delle elezioni

andò bene.

(Elizabeth For Ma)

L’avevo visto verso la fine, quando i discorsi e gli applausi erano finiti, quando la maggior parte della gente aveva preso i volantini e si stava dividendo in gruppi per andare di porta in porta. Era magro, quasi scheletrico. Aveva le mani nodose e aveva perso molti denti. Ma la sua stretta sul mio braccio era energica. Si era chinato verso il mio orecchio e aveva sussurrato: «È difficile tirare avanti con 1.122 dollari di previdenza sociale. Molto difficile».

Aveva taciuto un momento, senza mai allentare la presa.

«Conto su di lei.»

Il giorno dopo le elezioni, provai a raccontare questa storia a un amico, senza tuttavia arrivare alla fine. Non ci riuscii. Quella mattina, aggrappata al piano della cucina, non riuscivo a smettere di pensare a come potesse sentirsi quel vecchio in quel momento.

L’avevo deluso. L’avevamo deluso tutti.

Pronti a combattere

Il giorno dopo avrei dovuto pronunciare un discorso davanti ai segretari dei numerosi sindacati confederati sotto la sigla AFL-CIO. Ora, anche il testo di quell’intervento era da buttare. Ciononostante, anche se il mondo era cambiato, avevo ancora intenzione di presentarmi.

L’incontro avrebbe avuto luogo presso la sede nazionale dell’AFL-CIO, costruita dai sindacati. È un edificio elegante e moderno, con linee pulite, soffitti alti e molto luminoso. Al piano terra vi sono due immensi murales che celebrano i lavoratori. Attraversando l’atrio nord, passai accanto a un mosaico con tessere d’oro e di marmo di diversi colori con le parole LABOR OMNIA VINCIT. Poiché non ricordavo bene il latino studiato a scuola, ero andata a cercare il loro significato già dopo una precedente visita. «Il lavoro vince ogni cosa». Oh Signore, pregai, fa’ che sia vero.

Mi fermai un attimo, pensando alla storia di quell’edificio. Mentre Roosevelt si impegnava per salvare l’economia dalla Grande Depressione, la Federazione americana del lavoro e il Congresso delle organizzazioni industriali erano sigle rivali in cui confluivano molti altri sindacati. La sigla confederata e quell’edificio sarebbero arrivati soltanto decenni dopo. Al momento dell’elezione di Roosevelt, molti prevedevano che il tracollo economico avrebbe sancito la fine dei sindacati. Invece questi avevano riguadagnato posizioni, accresciuto i propri iscritti e fatto aumentare gli stipendi di tutti i lavoratori. I sindacati avevano contribuito a costruire il ceto medio americano, ma ora si trovavano sotto attacco su più fronti, e le iscrizioni calavano.

Entrando nella sala, sentii parlare in modo concitato. I capi sindacali di tutto il Paese erano seduti attorno a un enorme tavolo da conferenze, e nessuno era contento. Alcuni sindacati avevano cominciato la campagna elettorale schierandosi con Bernie, altri invece erano stati con Hillary fin dall’inizio, ma tutti i dirigenti presenti in sala quel giorno avevano comunque scelto Hillary invece di Trump. I loro iscritti non erano stati altrettanto unanimi.

Non ero lì per raccontare loro quanto quella sconfitta fosse dolorosa. Non a quel pubblico: lo sapevano già. Molti di loro – insieme a migliaia di lavoratori iscritti alle loro sigle – avevano rinunciato a ore di sonno e ai fine settimana liberi, tirando avanti a caffè e pizza, tenendo discorsi e bussando di porta in porta con pioggia, vento e neve per aiutare Hillary Clinton a tagliare il traguardo. Ognuno di loro sapeva che cosa significasse quella sconfitta. Mancando una maggioranza alla Corte Suprema e con i repubblicani alla guida sia del Congresso sia della Casa Bianca, i diritti di organizzazione e di contrattazione stabiliti da tempo per migliorare le condizioni di lavoro rischiavano di essere aboliti. I sindacati, già indeboliti, sarebbero stati colpiti ancora più duramente. I presenti cercavano di capire quanto quella situazione potesse essere grave.

Mi trovavo nella Casa del lavoro, e pensavo a tutti i lavoratori, sindacalizzati e no. Stavo ripassando nella mia testa i dati che mostravano come l’aumento nelle iscrizioni ai sindacati miglioravano le condizioni per tutti i lavoratori e viceversa quando calavano. Stavo pensando a come i sindacati rendessero indennità e sussidi patrimonio di tutti i lavoratori, a come essi fossero presenti sia a Washington sia nelle capitali di tutti gli Stati dell’Unione per risolvere i problemi concreti legati ai mezzi di sussistenza di tutte quelle famiglie che dovevano guadagnarsi il pane.

Per decenni, i repubblicani si erano opposti ai sindacati praticamente su tutti i temi che riguardavano i lavoratori: il salario minimo, il congedo familiare retribuito, le norme per un orario di lavoro equo, l’accesso all’assistenza sanitaria, Medicaid, Medicare e così via.43 Li avevano inoltre attaccati tentando di chiudere il Consiglio nazionale per le relazioni sindacali, che si occupa delle aziende che violano la normativa sul lavoro, e ostacolando i provvedimenti del ministero del Lavoro che li tutelavano.

Temendo ciò che un presidente repubblicano avrebbe potuto fare, per mesi i sindacati si erano impegnati il più possibile per sostenere Hillary Clinton, ma avevano perso. E nei mesi e negli anni a venire, tutti i lavoratori del Paese, sia gli elettori di Trump sia quelli di Clinton, avrebbero pagato un prezzo terribile.

Mi guardai attorno. Pensai a coloro che erano lì presenti, che avevano iniziato a lavorare come minatori o saldatori; a quelle donne che, dopo aver fatto i doppi turni, erano andate di porta in porta per dare il loro contributo per organizzare i lavoratori; agli insegnanti, ai vigili del fuoco e agli elettricisti; agli infermieri, ai muratori e ai piloti. Davanti a me c’erano persone che avevano investito in centri di formazione perché anche la prossima generazione di lavoratori avesse la possibilità di trovare buoni impieghi. Persone che avevano chiesto denaro in prestito per sostenere le famiglie degli iscritti nei momenti difficili, perché fratelli e sorelle si aiutano a vicenda.

Pensai a quanto l’America avesse bisogno degli uomini e delle donne di quei sindacati, a quanto abbiamo bisogno che essi si schierino in prima linea per tutti i lavoratori. Pensai a come tutto quello fosse vero soprattutto in quel momento, quando il partito che aveva inventato l’economia del trickle-down e se n’era servito per dare un’ulteriore spinta a quelli che già si trovavano in alto e che già calpestavano tutti gli altri avrebbe diretto il Paese.

Quel pomeriggio, quando mi alzai per pronunciare il mio discorso davanti ai leader sindacali, dissi:

Faremo opposizione in modo leale e ci batteremo più duramente, più a lungo e con più passione che mai per il diritto di ogni essere umano in questo Paese a essere trattato con rispetto e dignità. Combatteremo per le opportunità economiche, non solo per alcuni dei nostri figli, ma per tutti i nostri figli. Non saremo al governo, ma attenzione: sappiamo per cosa ci battiamo. Il sole continuerà a sorgere e noi continueremo a lottare. Ogni giorno, ogni singolo giorno ci batteremo per il popolo di questo Paese.

Lo dissi quel giorno e lo ripeto: indipendentemente dalla nostra adesione a un sindacato, questa battaglia ci riguarda tutti. E tutti siamo chiamati a combatterla.

La squadra di Trump

In quei primi giorni dopo le elezioni, alcuni scesero per strada gridando «Non è il mio presidente!». Altri dissero che forse, nonostante tutti i suoi pesanti insulti razzisti, Trump non intendeva davvero dire quelle cose. Inoltre, aveva promesso di «bonificare la palude» e di sbarazzarsi di tutti i lobbisti e mercenari al soldo delle grandi corporation e di rendere l’America di nuovo grande. Perché non potevamo dargli una possibilità?

Donald Trump avrebbe avuto questa possibilità, ma avrebbe comunque scelto di scommettere sull’intolleranza e la discriminazione. Cinque giorni dopo essere stato eletto, indicò il nome del suo responsabile per la strategia: una scelta folle. Prima di entrare a far parte della squadra di Trump, Steve Bannon dirigeva Breitbart News, un sito web di estrema destra che, sotto la sua direzione, inneggiava al suprematismo bianco e faceva notizia ponendo domande come «preferireste che vostro figlio avesse il cancro o fosse femminista?». E come se la designazione di Bannon non fosse già abbastanza sconvolgente, pochi giorni dopo Trump mise a segno un altro colpo a favore dell’intolleranza, nominando Jeff Sessions procuratore generale degli Stati Uniti, nonostante tutta una serie di accuse di razzismo, la sua costante opposizione al diritto di voto e i suoi lunghi e farneticanti sproloqui sugli immigrati.44

Essendo fra le primissime nomine nella nuova amministrazione, queste due scelte trasmisero un segnale inequivocabile. Un segnale al quale la gente rispose.45 Alcuni sostenitori di Trump disegnarono graffiti grondanti odio in spazi pubblici: svastiche, minacce, volgarità. Ovunque andassi, negli aeroporti, nei fast food, per strada, la gente mi si avvicinava e mi diceva che il messaggio era stato ricevuto forte e chiaro. Neri, donne, latino-americani, musulmani – praticamente tutti quelli che non erano i benvenuti a un raduno di Trump – si sentivano molto meno benvenuti nell’America trumpista.

Alla faccia di chi sosteneva che Trump non intendesse davvero dire quelle cose quando faceva leva su odio e razzismo.

Poi Trump cominciò a prendere provvedimenti anche in materia economica. Prima convocò una schiera di lobbisti per aiutarlo a gestire la transizione, quindi si mise a fare sul serio e cominciò a nominare tutti i membri della sua squadra di governo. Tutti quanti, senza eccezioni, erano compari della stessa vecchia gang: dirigenti aziendali e politici sostenitori del trickle-down.

Come ministro del Tesoro, Trump avrebbe scelto Steven Mnuchin, il dirigente di Goldman Sachs che dopo il tracollo finanziario si era arricchito comprando una banca e trasformandola in un’aggressiva macchina di pignoramenti, a volte sequestrando illegalmente le case della gente comune. Quindi fu il turno del presidente di Goldman Sachs Gary Cohn, nominato a capo del Consiglio economico nazionale, noto per essere a favore degli accordi commerciali a cui Trump si opponeva.

Ma l’adesione alla filosofia dell’economia del trickle-down non si limitava alla squadra economica. Fra gli altri personaggi provenienti dal mondo aziendale figurava anche l’amministratore delegato di ExxonMobil Rex Tillerson, scelto per la carica di ministro degli Esteri. Tillerson era noto per intrattenere rapporti d’amicizia con Vladimir Putin, nonché per la sua volontà di anteporre i profitti di Exxon agli interessi della politica estera statunitense.46 Sotto la guida di Tillerson, ExxonMobil aveva foraggiato i negazionisti del cambiamento climatico e i gruppi che si opponevano alle normative per la salvaguardia ambientale.47 Diffidando dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA, che è costantemente bersaglio dei suoi attacchi aggressivi), Tillerson è convinto che, invece di nominare controllori per proteggere la popolazione da chi inquina, dovremmo semplicemente fidarci di Exxon.

Per il nuovo direttore dell’EPA, poi, la scelta di Trump fu davvero incredibile: il presidente nominò Scott Pruitt, un negazionista dell’emergenza climatica. Da procuratore generale dell’Oklahoma, Pruitt aveva chiuso il dipartimento di controllo ambientale. Probabilmente credeva che nessuno in Oklahoma avrebbe violato le normative ambientali, quindi perché non eliminare i controlli? Quando, sempre da procuratore generale dello Stato, era stato coinvolto in cause di interesse ambientale, si era sempre espresso a favore di chi inquinava invece che della popolazione.48 Vi basti un esempio: quando i ruscelli e i torrenti dell’Oklahoma nord-orientale erano stati invasi da escrementi di pollame provenienti dalle grandi aziende avicole e l’EPA aveva cominciato a muoversi per costringere le aziende a riparare quel disastro, Pruitt si era schierato con il settore avicolo.49 Evviva, altra cacca di gallina nell’acqua!

La stessa mentalità secondo cui le regole andrebbero diminuite e non rafforzate avrebbe guidato Trump anche nella nomina della ministra dell’Istruzione, con l’aggravante che in questo caso la prescelta aveva impiegato la sua fortuna multimiliardaria per sostenere provvedimenti contro gli interessi delle scuole pubbliche nello Stato del Michigan, da cui proviene. Betsy DeVos sostiene da tempo proposte che consentono agli istituti privati for-profit di ricevere sovvenzioni con i soldi dei contribuenti, contrastando al contempo le iniziative bipartisan per migliorare la scuola pubblica. Lei e la sua famiglia hanno donato 1,47 milioni di dollari – una piccola parte del loro patrimonio – a un’organizzazione che cerca di danneggiare le scuole pubbliche di Detroit.50 Né la miliardaria DeVos né i suoi figli hanno mai frequentato una scuola pubblica, ma questo non le impedisce di credere convintamente che la sua idea di privatizzare l’istruzione pubblica possa funzionare anche per tutte le altre famiglie.51

Poi arrivò Tom Price, che Trump nominò a capo del ministero della Salute e dei servizi umani, il dicastero preposto a Medicare, Medicaid e al piano sanitario nazionale. Come membro del Congresso, Price aveva più volte proposto di privatizzare Medicare e Medicaid e abrogare completamente Obamacare. E se questo non bastasse per farvi capire le sue priorità, sappiate che durante la sua permanenza alla Camera aveva acquistato e ceduto azioni di società operanti nei settori che avrebbe dovuto controllare.52 Le indagini della Commissione etica sono appena iniziate.