7

La aniquilación de los armenios

En la primavera de 1915, los otomanos tuvieron que hacer frente a una invasión que trataba de perforar sus defensas en tres puntos.

Desde que a finales de 1914 conquistaran la región de Basora en el sur de Irak, las tropas anglo-indias no solo se habían convertido en un grave peligro, sino que habían quedado constituidas en una amenaza situada a las puertas mismas del flanco meridional del imperio. En el extremo oriental, el Tercer ejército otomano había terminado prácticamente desmantelado entre diciembre de 1914 y enero de 1915, tras la mal concebida campaña que Enver Pachá había librado contra los rusos en Sarikamisch. Al oeste, las flotas británica y francesa habían organizado un ataque de duración indefinida contra los Dardanelos y la infantería aliada se las había ingeniado para establecer varias cabezas de playa en las dos orillas del estrecho. Desde luego, el pánico que se apoderó de la capital otomana en marzo de 1915 se sustentaba en razones más que fundadas. El desplome del imperio parecía inminente.

Con el arranque de la primavera empezó a llegar a su fin el respiro que habían procurado a los turcos las dificultades naturales del invierno —dado que las nieves del Cáucaso y las tormentas del Mediterráneo habían tendido a dejar en suspenso las campañas—. Las profundas nieves del Cáucaso habían empezado a fundirse. Y en Galípoli, las galernas invernales que habían azotado el Egeo comenzaron a dejar paso a unas condiciones marítimas tan estables como sosegadas. Los enemigos de los otomanos volvían a ponerse en marcha, de modo que en abril de 1915, el imperio tuvo que enfrentarse a la más grave combinación de desafíos de toda su historia.

Sin embargo, para plantar cara a esta confluencia de peligros, lo cierto es que los Jóvenes Turcos contaban con unos medios extremadamente limitados. No habían terminado todavía de culminar los arduos esfuerzos destinados a reorganizar el Tercer ejército a fin de alcanzar a defender el Cáucaso de un ataque ruso, cuando ya se habían visto obligados a concentrar todas las unidades posibles en la defensa de los Dardanelos, lo cual les dejaba prácticamente desprovistos de toda fuerza regular para repeler las arremetidas de los británicos en Mesopotamia. Los otomanos movilizaron a su población, instándoles a librar una guerra total, intensificando los procesos de reclutamiento y desplegando las unidades de policía y gendarmería a modo de elementos de refuerzo para la infantería regular (téngase en cuenta que, en este caso, el cuerpo de gendarmes era en realidad una policía montada de ámbito rural). La fuerza de seguridad secreta que había organizado Enver, la Teşkilât-i Mahsusa, movilizó a los curdos y a las tribus de beduinos, liberando al mismo tiempo a los presos comunes para que prestaran servicio como tropas regulares. Y más tarde, en la primavera de 1915, al declarar los Jóvenes Turcos que la totalidad de la población armenia constituía una peligrosa quinta columna infiltrada, los unionistas llegarían a movilizar incluso a la población civil corriente para que les ayudaran a exterminar a los miembros de este grupo étnico.

Tras ser derrotados en Sarikamisch a manos de las tropas rusas, los supervivientes del Tercer ejército otomano fueron arrasados por un enemigo invisible: las enfermedades. Entre octubre de 1914 y mayo de 1915, fallecieron en las regiones de la Turquía nororiental, víctimas de las enfermedades contagiosas, ciento cincuenta mil personas, entre soldados y civiles —cifra que supera con mucho la de los sesenta mil soldados turcos caídos en la batalla de Sarikamisch.[1]

Los soldados eran portadores de una infinidad de enfermedades infecciosas. Tras pasar semanas expuestos a los elementos, y con el sistema inmunitario gravemente debilitado, habían contraído fiebres tifoideas y disentería a causa del agua y la comida contaminada que habían encontrado aquí y allá. Los soldados, que no habían podido asearse en largo tiempo, estaban además infestados de piojos y pulgas transmisoras del tifus. Al acantonarse en las pequeñas poblaciones y aldeas de Anatolia, los soldados otomanos habían infectado a la población civil. Y al pasar de la tropa a los civiles y volver a infectar de nuevo a los combatientes, todas estas enfermedades, muchas de ellas mortales, se difundieron, llegando a alcanzar proporciones epidémicas en los primeros meses de 1915.

En Erzurum, las autoridades médicas otomanas, que bastante tenían que esforzarse ya para intentar curar a los heridos, se vieron totalmente desbordadas por la llegada de los enfermos. Como el hospital militar no podía ofrecer más de novecientas camas, las autoridades se vieron obligadas a utilizar todas las escuelas, mezquitas y edificios gubernamentales de Erzurum para acomodar a los enfermos y heridos. Se hizo preciso admitir mil nuevos pacientes al día, hasta llegarse a registrar en Erzurum un pico máximo de quince mil enfermos en el peor momento de la crisis. Los almacenes no tardaron en quedarse sin existencias de comida y suministros médicos, lo cual no contribuyó más que a empeorar la miserable situación en que se encontraban los enfermos y los heridos recluidos en la ciudad. En ocasiones, los pacientes se veían obligados a quedarse dos o tres días sin comer. De hecho, en Erzurum hubo soldados que llegaron a morir de hambre en el hospital. Además, las autoridades tampoco disponían de leña suficiente para caldear esas improvisadas instalaciones médicas en lo peor del invierno. Todas estas condiciones contribuyeron a endurecer todavía más el grave aprieto en que se encontraban los enfermos y los heridos, provocando unas tasas de mortandad verdaderamente escandalosas.[2]

El colegio de misioneros estadounidenses de Erzurum quedó transformado en un centro hospitalario de cuatrocientas camas que, de acuerdo con el misionero y facultativo Edward Case, resultaba más apto para la difusión de las enfermedades que para su tratamiento. Los pacientes se hallaban densamente apretujados en una serie de salas provistas de colchones de paja tendidos directamente sobre el suelo, circunstancia que hacía imposible aislar o someter a un período de cuarentena a todos aquellos internos que presentaran alguna enfermedad contagiosa. Al no disponer de desinfectantes ni de otras medidas sanitarias para combatir las enfermedades, los propios hospitales terminarían convirtiéndose rápidamente en focos de transmisión de las distintas patologías que llegaban hasta ellos. Según los informes del doctor Edward Case, entre diciembre de 1914 y enero de 1915 se produjeron en Erzurum sesenta mil fallecimientos (contando civiles y militares) —y esto en una ciudad cuya población se cifraba justamente, antes de la guerra, en esa misma cantidad—. Ahora bien, no debe pensarse que el caso de Erzurum fuese único. De acuerdo con las estimaciones del cónsul estadounidense en Trabzon, a lo largo del invierno de 1914 a 1915, murieron de tifus en esa ciudad portuaria del Mar Negro entre cinco mil y seis mil personas, entre soldados y civiles, y ha de tenerse en cuenta que en esa misma localidad los médicos sostienen que la tasa de mortandad del tifus alcanzó cotas próximas al 80 % en el período más intenso de la epidemia.[3]

Estas condiciones harían peligrar la vida del personal sanitario tanto como la de los pacientes. En un momento dado, según el doctor Case, llegaría a haber entre treinta y cuarenta médicos confinados en el «centro de enfermedades contagiosas» de Erzurum: «todos ellos habían contraído el tifus», señala, para añadir a continuación que, de ese número, «terminaron falleciendo la mitad o más a causa del mal». Tras pasar dos meses en esas insalubres instalaciones, el propio Case contrajo la enfermedad, aunque logró recuperarse. Otros no tuvieron tanta suerte como Case: el cónsul estadounidense en Trabzon sostiene que entre octubre de 1914 y mayo de 1915 murieron en el noreste de Turquía más de trescientos médicos y miembros de los equipos sanitarios. Como es obvio, a medida que fue creciendo el número de personas contagiadas en las filas del cuerpo médico disminuyó también el volumen de profesionales disponibles para tratar a los enfermos y los heridos, incrementándose en medida equivalente el sufrimiento y la mortalidad de los pacientes.

En el invierno de 1915 el peso de los muertos habría de gravitar muy notablemente sobre los vivos. El doctor Case describe de este modo el horror de lo que tuvo que contemplar en Erzurum: «Los muertos eran tan numerosos que resultaba imposible enterrarlos en el día, de modo que se los transportaba de noche, desnudos y en carretas (pues les habían arrancado la ropa), hasta las trincheras. Vi una trinchera, o mejor dicho, una zanja bastante grande medio llena de cadáveres en todas las posiciones, tirados de cualquier manera como si se tratara de basura, y parcialmente descubiertos, con la cabeza, los brazos, las piernas e incluso los genitales al aire. Después se arrojaban más cadáveres encima y se cubría todo con tierra. Era una visión terrible».[4] Case llegó a ver incluso que se arrojaba a algunos hombres agonizantes a esas fosas comunes, hombres que expiraban en el lugar mismo en el que eran enterrados. Enfrentados a la tremenda magnitud de los muertos y los moribundos, los vivos habían empezado a perder el sentido de la compasión.

El cabo médico Alí Riza Eti, que había participado en el choque de Sarikamisch, fue destinado al hospital militar de Erzurum en el período álgido de la epidemia. Acababa de ser nombrado jefe del cuerpo de auxiliares de enfermería del ala hospitalaria dedicada a los enfermos en cuarentena, ya que el titular que había desempeñado el cargo hasta ese momento había contraído el tifus. Eti comprobó rápidamente que el trabajo era agotador y peligroso, dado que se hallaba en permanente contacto con centenares de hombres afectados por enfermedades contagiosas. Solicitó varias veces que se le asignara un nuevo cometido, aunque sin éxito, ya que no paraban de llegar enfermos y heridos al hospital, que se encontraba tan abarrotado que las camas que acababan de abandonar los que fallecían quedaban inmediatamente ocupadas. Después de las experiencias vividas en el frente, Eti simpatizaba con todos aquellos hombres y conocía a muchos de ellos. Comenzó a sentirse cada vez más irritado por las penalidades que se veían obligados a soportar los soldados rasos. Y terminó centrando su rabia en los armenios, a los que empezó a tratar como chivos expiatorios del sufrimiento que padecían los turcos a causa de la guerra.

En la época que había pasado en el frente de Sarikamisch ya había desarrollado Eti un profundo sentimiento de hostilidad hacia los armenios. Solía acusarles de comportarse de forma desleal con los otomanos, de cambiar de bando para unirse a los rusos y de proporcionar al enemigo datos relativos a las posiciones otomanas. Había dado muestras de aparente satisfacción al consignar en sus informes el fallecimiento «accidental» de algunos soldados armenios muertos a manos de sus propios compañeros de armas turcos. Sin embargo, solo ahora que se hallaba de servicio en un hospital iba a tener Eti ocasión de dar rienda suelta al profundo odio que le inspiraban los armenios.

La muerte de un soldado oriundo del mismo pueblo del que era originario Eti resultó ser el catalizador capaz de precipitar su ira contra los armenios. El herido contó a Eti que había sido evacuado del frente pero que un camillero armenio del cuerpo de transportes le había dejado abandonado en una zanja en medio de la nada. Tras pasar dos días expuesto a un frío glacial, se le habían congelado las manos y los pies. Los médicos de Erzurum trataron de salvarle la vida amputándole los miembros, pero el desdichado falleció al día siguiente. «Imagínense lo despreciable que me parecía el soldado armenio» por haber abandonado al herido turco en una zanja, diría más tarde un iracundo Eti. «¿Podremos considerarnos hermanos y conciudadanos cuando acabe la guerra? ¡Por mi parte no! Me resulta fácil cobrarme venganza por esto. Simplemente voy a administrarle un veneno a tres o cuatro de los armenios ingresados en el hospital.»[5]

El cabo Eti preferiría en último término el comportamiento cruel al crudo asesinato, librando una campaña personal contra los armenios. En enero de 1915, abusaría de su posición en el servicio médico para despedir a varios trabajadores armenios y prohibir la entrada de sus compatriotas en el cuerpo. «Expulsé a tres armenios —además, uno de ellos era de Van y otro de Diyarbakir— a sabiendas de que era muy probable que [los salteadores de caminos que merodeaban por las inmediaciones] no se contentaran con desnudarlos y robarles todo cuanto tuvieran [ya que solían matar a sus víctimas]. Esto es lo que yo llamo una venganza turca», alardea. También despidió a cuatro mujeres armenias, sustituyéndolas por auxiliares turcas. «Además, siempre asigno las tareas más peligrosas a los celadores armenios», anota con sombría satisfacción en su diario.[6]

Pese a que en ningún caso mantenga haber matado personalmente a ningún armenio, está claro que Alí Riza Eti deseaba que desaparecieran del mapa. Y no era el único. La derrota sufrida en Sarikamisch, unida al devastador impacto de las enfermedades contagiosas, había dejado a los otomanos que combatían en el frente oriental en una posición más vulnerable que nunca. Los escindidos sentimientos de lealtad de algunos armenios habían determinado que muchos turcos juzgaran por el mismo rasero al conjunto de los armenios. De este modo, la cúpula dirigente de los Jóvenes Turcos comenzó a sopesar la idea de adoptar soluciones permanentes para el «problema armenio».

En el breve tiempo que llevaban en el poder, los Jóvenes Turcos ya habían supervisado la aplicación de varios planes de desplazamiento masivo de poblaciones. En más de una ocasión, las pérdidas territoriales sufridas en las guerras de los Balcanes habían empujado a distintas oleadas de refugiados musulmanes sumidos en la indigencia a tratar de hallar asilo en los dominios otomanos. Las autoridades turcas, que carecían de los recursos necesarios para hacer frente a unas crisis humanitarias de esa envergadura, decidieron deportar a miles de cristianos otomanos y enviarlos a Grecia a fin de dar cabida a los refugiados procedentes de los Balcanes. Se confió a un comité del gobierno la misión de supervisar la reasignación de las viviendas, los campos de cultivo y los talleres de los cristianos otomanos deportados, que pasaron a entregarse ahora a los refugiados musulmanes balcánicos que debían reasentarse en la región. La Sublime Puerta y los estados balcánicos establecieron un conjunto de acuerdos formales destinados a regular esta serie de «intercambios de población», procediéndose así a una limpieza étnica sancionada por el visto bueno internacional.[7]

La deportación de las poblaciones de etnia griega expulsadas del imperio otomano obedecía a varios objetivos. Esta deportación no solo liberaba las viviendas y los puestos de trabajo que se precisaban para el reasentamiento de los refugiados musulmanes venidos de los Balcanes sino que también permitía a los otomanos expulsar a miles de ciudadanos cuya lealtad se consideraba cuestionable. Las tensiones surgidas durante los seis primeros meses de 1914 en relación con el control de las islas del Egeo —tensiones que amenazaban con volver a prender la mecha de la guerra entre Grecia y el imperio otomano— habían colocado a los griegos otomanos en una posición tan expuesta como vulnerable. De este modo, los intercambios de población iniciados tras las guerras balcánicas habían ofrecido al imperio una solución internacionalmente aceptada para el «problema griego».

Por consiguiente, un proceso que en sus inicios había constituido un intercambio controlado de las respectivas poblaciones fronterizas de dos países en guerra terminó convirtiéndose en una sistemática expulsión del conjunto de los territorios otomanos de todas las personas de etnia griega. Pese a que no dispongamos de cifras exactas que nos indiquen el volumen específico de estas deportaciones, no hay duda de que se realojó de forma forzosa a centenares de miles de cristianos ortodoxos griegos, tanto antes como después de la primera guerra mundial. Además, cuanto más interiores fueran las regiones de los dominios otomanos en las que se procediera a materializar las deportaciones, tanto mayor habría de ser la violencia y la intimidación que el gobierno se viera obligado a emplear para conseguir sus propósitos. Los griegos de las aldeas cristianas ortodoxas de la Anatolia occidental —una zona muy alejada de las perturbaciones balcánicas— se opusieron a los esfuerzos del estado, empeñado en provocar su desarraigo. Por ello, los gendarmes rurales cogieron la costumbre de acorralar a los aldeanos, propinando palizas a los hombres y amenazando con raptar a las mujeres —llegando incluso a matar a los griegos otomanos que se resistieron a la deportación—. Los cónsules extranjeros, espantados por la violencia que se estaba ejerciendo sobre un conjunto de poblaciones civiles cristianas, informaron de que en algunas aldeas se había eliminado a decenas de personas. Pese a todo, la expulsión de los griegos otomanos pudo llevarse a cabo sin que se asesinara a demasiada gente, dado que existía un estado griego al que podían ser enviados.

Sin embargo, no puede decirse lo mismo de los armenios otomanos. Los armenios no solo constituían una población minoritaria en todas las provincias del imperio otomano, sino que en la época de la primera guerra mundial se hallaban concentrados en tres regiones particularmente sensibles. Estambul, que se encontraba bajo la inminente amenaza de una invasión aliada, era el punto de máxima concentración de armenios. En Cilicia, una zona desde la que se dominaba el Golfo de Alejandreta, los otomanos sospechaban que la comunidad armenia había hecho causa común con la flota aliada. En el Cáucaso, una minoría de activistas armenios puso en entredicho la reputación de la comunidad entera al aliarse con Rusia y luchar contra el imperio otomano. Los Jóvenes Turcos creían que los armenios constituían una amenaza mucho mayor para el imperio otomano que los griegos, dado que había armenios que abrigaban la esperanza de fundar una patria independiente en territorio otomano —contando para ello, según sus sospechas, con la ayuda de los aliados.

Una de las primeras acciones del gobierno otomano tras su entrada en la primera guerra mundial consistió justamente en derogar el Acuerdo de Reforma Armenio pactado con los rusos en febrero de 1914. El convenio abogaba en favor de la reorganización de las seis provincias otomanas más orientales, que hacían frontera con Rusia. Se pretendía convertirlas así en dos unidades administrativas regidas por gobernadores extranjeros al objeto de procurar un territorio autónomo a los armenios. Los otomanos se habían opuesto a este plan de reformas, debido a que, a su juicio, no era más que el preludio de la partición del núcleo territorial turco de la Anatolia, y a que consideraban que el proyecto terminaría dando nacimiento, bajo los auspicios de Rusia, a un estado armenio en una región habitada por una considerable mayoría musulmana. Por consiguiente, el 16 de diciembre de 1914 los otomanos anulaban con gran alivio la validez de un pacto que se habían visto obligados a firmar, por coacciones, en febrero de ese mismo año.[8]

Tras la derrota sufrida en Sarikamisch, los Jóvenes Turcos empezaron a ponderar la aplicación de una serie de medidas extremas para abordar la amenaza que a su juicio suponían las aspiraciones nacionales armenias para la integridad territorial del país. En febrero de 1915, el doctor Bahaeddin Şakir, jefe operativo de la Teşkilât-i Mahsusa y miembro del Consejo central del CUP, regresó a Estambul, recién llegado del frente del Cáucaso. Provisto de los informes y la amplia documentación que había recogido sobre el terreno, Şakir se reunió con Talat Pachá, el poderoso ministro del Interior, y con otro miembro del Consejo central, el doctor Mehmed Nazım. Şakir habló de la necesidad de abordar el problema del «enemigo interior», debido tanto a «la actitud de oposición que habían adoptado los armenios en relación con Turquía como al apoyo que estaban prestando al ejército ruso». Pese a que no exista ninguna transcripción de lo dicho en esas reuniones —pues es raro que quienes se proponen cometer una atrocidad dejen constancia escrita de sus intenciones—, los documentos otomanos y las memorias de la época sugieren que entre febrero y marzo de 1915 estos tres oficiales de los Jóvenes Turcos tomaron varias decisiones clave que sirvieron para poner en marcha la aniquilación de la comunidad armenia de Turquía.[9]

La desdichada comunidad armenia de Estambul le había hecho el juego a sus enemigos al dar muestras de apoyar abiertamente la campaña que los aliados estaban librando contra los otomanos y los alemanes.

En 1914, Grigoris Balakian era un sacerdote armenio que cursaba estudios de teología en Berlín. Al estallar la guerra en Europa, Balakian quiso regresar inmediatamente a Estambul. Los armenios de Berlín trataron de disuadirle. «Son muchos los que me aconsejan que vaya al Cáucaso y me una a los grupos de voluntarios armenios para cruzar después la frontera y penetrar en la Armenia turca» en compañía del ejército invasor ruso, señala tiempo después en un escrito. Balakian no quería saber nada de las brigadas armenias que luchaban en Rusia, ya que las consideraba más una amenaza que un punto de apoyo para las comunidades armenias del este de Turquía, pero sus amigos de Berlín hacían caso omiso de las preocupaciones de Balakian. «Atrapados en sus sentimientos nacionalistas, se negaban a dejar pasar aquella oportunidad única de enderezar los entuertos que los turcos habían causado al pueblo armenio», recuerda Balakian en otro párrafo de sus memorias.[10]

Al llegar a Estambul, Balakian se empeñó en decirles a los funcionarios de inmigración otomanos que regresaba de Berlín, manifestándose asimismo partidario del esfuerzo bélico alemán y favorable a las relaciones turco-germanas. Uno de los aduaneros, que se enterneció al ver aquella expresión de lealtad por parte de Balakian, dio al sacerdote armenio el siguiente consejo: «Efendi, trate de orientar a sus compatriotas de Constantinopla, cuyos puntos de vista son totalmente opuestos al suyo, y deles alguna indicación que les lleve a renunciar a su amor por Rusia. Su afinidad y su afecto a los rusos, los franceses y los ingleses han llegado a tales extremos que el día en que los rusos salen vencedores, los armenios sonríen […], pero si son derrotados se muestran abatidos. Todas esas muestras de sinceridad habrán de causarles grandes problemas en el futuro». Pocos días después de su llegada, Balakian comenzó a preocuparse al ver que la observación que le había hecho el funcionario de aduanas se correspondía exactamente con las abiertas manifestaciones de apoyo que los armenios de Estambul dedicaban a cada uno de los éxitos que conseguían los aliados en la guerra.

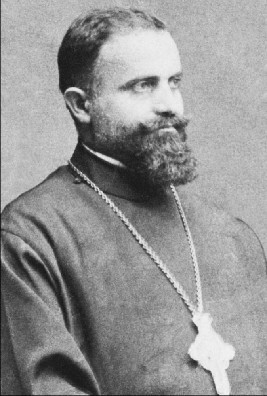

Grigoris Balakian en 1913. Además de un sacerdote armenio, Balakian fue uno de los 240 líderes comunales armenios arrestados en Estambul la noche del 24 de abril de 1915. Consiguió sobrevivir a las marchas de la muerte para dar testimonio de un genocidio al que él mismo habría de denominar el «Gólgota armenio».

Al iniciarse el ataque aliado en los Dardanelos, los armenios no hicieron el menor esfuerzo por ocultar el júbilo que les producía la inminente liberación del yugo turco. «A fin de cuentas, ¿no se encontraban ya las poderosas flotas británica y francesa a las mismas puertas de los Dardanelos?», se preguntaría retóricamente Balakian. «¿Y acaso no estaba Constantinopla al borde de una inminente rendición?» El sacerdote asistió consternado a las públicas muestras de los armenios, que se congregaban diariamente frente al mar, esperando asistir en cualquier momento «al majestuoso paso de la flota británica, cuya misión consistía obviamente, mientras ponía rumbo al Bósforo, en salvar a los armenios». Balakian sostiene en sus escritos que sus compatriotas «creían que había llegado el momento histórico de poder llevar finalmente a la práctica sus antiquísimos sueños y esperanzas de independencia nacional» —una situación que ponía a los armenios «en un estado de ánimo presidido por una euforia sin precedentes» (haciéndolo además en un instante en que los turcos otomanos se enfrentaban a una amenaza de carácter claramente existencial)—. Desde luego era una fórmula segura para el surgimiento de acciones violentas.[11]

En Cilicia, Talat Pachá y sus colegas estaban empezando a tomar ya las primeras medidas contra los miembros de la comunidad armenia. La zona situada en torno a Alejandreta se hallaba particularmente expuesta a un ataque, como bien había demostrado el HMS Doris al cañonear en diciembre de 1914 las vías férreas y el material rodante estacionado en Dörtyol y la propia Alejandreta. Los buques aliados no solo seguían bloqueando y bombardeando el litoral de la región cilicia, sino que habían infiltrado espías en la zona. Se sospechaba que los activistas armenios estaban prestando ayuda a esos agentes extranjeros y proporcionando al enemigo información relacionada con el reducido número de soldados con que contaban los otomanos en esa área. El ministro de la Guerra, Enver Pachá, había estado siguiendo con creciente preocupación la evolución de los acontecimientos. Según le había confiado Enver al mariscal de campo Paul von Hindenburg, «mi única esperanza radica en que el enemigo no haya descubierto la situación de debilidad» en que nos encontramos en Cilicia. Ante la imposibilidad de aumentar el número de efectivos disponibles en la región, Enver y Talat optaron por iniciar el realojamiento forzoso de las comunidades armenias sospechosas de mantener lazos de afinidad con el enemigo.[12]

En febrero de 1915, los otomanos empezaron a deportar a los armenios de Dörtyol y Alejandreta (cuya denominación turca es Iskenderun), llevándolos a la región de Adana. Acto seguido, y tomando como base el modelo de los intercambios de población griegos, las autoridades otomanas procedieron a reasentar a los refugiados musulmanes en las propiedades que los armenios se habían visto obligados a abandonar. Con estas deportaciones se alivió un tanto la preocupación que producía en los turcos la situación reinante en el Golfo de Alejandreta. Sin embargo, no se tomó una sola medida precautoria destinada a atender al bienestar de los armenios que, despojados de sus propiedades, no tuvieron más remedio que fiar su supervivencia a la ayuda que pudieran procurarles sus correligionarios de Adana. La indiferencia con que les estaba tratando el estado reavivó el recuerdo de las masacres de épocas pasadas, con lo que el miedo se apoderó de las comunidades armenias de la Anatolia oriental.[13]

Los activistas del pueblecito de Zeitún, situado a poco más de cien kilómetros al noreste de Dörtyol, respondieron a estas primeras deportaciones urdiendo un levantamiento contra los otomanos. A mediados de febrero, un grupo de rebeldes armenios se trasladó de Zeitún a Tiflis (es decir, a Tbilisi, en la actual Georgia) para procurarse armas y apoyo rusos. Afirmaban contar con quince mil hombres dispuestos a rebelarse contra los otomanos. Muchos de ellos seguían aferrándose a la equivocada creencia de que un levantamiento en toda regla acabaría desencadenando una intervención aliada en favor de los armenios. Con todo, la cuestión era que los rusos no se encontraban en situación de entregarles armas, y mucho menos de poder enviarles tropas de auxilio, de modo que, al hallarse tan lejos de sus fronteras, no les fue posible proporcionar ayuda a los armenios de Cilicia.[14]

A finales de febrero, un angustiado grupo de notables armenios de Zeitún alertó a las autoridades otomanas de que había unos activistas que estaban tramando un motín. Con esta muestra de lealtad, los dirigentes cristianos de la comunidad esperaban poder proteger a sus convecinos de un eventual ataque, pero lo cierto es que sus revelaciones no sirvieron más que para prender la mecha de las represalias mismas que tanto temían padecer. Los otomanos enviaron soldados a Zeitún con la misión de realizar arrestos generalizados. Muchos varones jóvenes huyeron de sus hogares para ocultarse en el campo, uniéndose allí a las crecientes bandas de rebeldes armenios y desertores del ejército que se estaban preparando para enfrentarse a su gobierno.

El 9 de marzo, un grupo de armenios armados tendió una emboscada a una patrulla de gendarmes otomanos en las inmediaciones de Zeitún, matando a un buen número de agentes (los informes dicen que murieron entre seis y quince de los policías rurales atacados) y apoderándose de las armas y el dinero que portaban. Esta acción serviría de pretexto para la deportación del conjunto de la comunidad armenia de Zeitún. Los soldados otomanos sellaron todos los puntos de acceso a la ciudad y pusieron bajo arresto a los notables armenios. Entre los meses de abril y julio de 1915, todos los armenios de Zeytun fueron expulsados y enviados a la pequeña población de Konya, en la Anatolia central, reasentándose en su lugar a los inmigrantes musulmanes. Habiendo perdido así todas sus posesiones y sin apenas comida y protección para la larga marcha, siete mil armenios terminaron viéndose en Konya sin techo bajo el que cobijarse. Cerca de mil quinientos de estos armenios de Zeitún fallecerían ese verano a causa de la inanición y las enfermedades —aunque el resto aún habría de sufrir una segunda deportación, esta vez a Siria.[15]

En abril de 1915, en vísperas ya de los desembarcos aliados en los Dardanelos, Talat Pachá y sus colegas dejaron de ocuparse de Cilicia para concentrar sus esfuerzos en Estambul. Su objetivo consistía en decapitar a la cúpula política y cultural de la comunidad armenia antes de que se materializara la posible invasión de la capital, a fin de evitar que los armenios pudieran hacer causa común con los invasores. El 24 de abril, en una redada nocturna, la policía turca detuvo a 240 notables entre los que había políticos, periodistas, miembros de los partidos nacionalistas armenios, profesionales y autoridades religiosas. Operaban de acuerdo con los datos registrados en una lista negra elaborada con ayuda de unos cuantos colaboradores armenios. La patada en la puerta se produjo a altas horas de la noche. De hecho, muchos de los detenidos se hallaban todavía en pijama al ser encerrados en sus celdas.

El sacerdote armenio Grigoris Balakian fue una de las personas arrestadas esa noche del 24 de abril. Al igual que al resto, también a él le cogieron totalmente desprevenido. Los policías le escoltaron hasta un autobús «de color rojo sangre» que se hallaba aguardando en la calle. En compañía de ocho de sus amigos, el sacerdote cautivo abandonó así la barriada asiática de Estambul para ser conducido en ferry hasta la parte europea de la capital otomana. «La noche se hallaba impregnada de un olor a muerte. El mar estaba agitado, y el terror invadía nuestros corazones», recuerda. Balakian y sus compañeros fueron llevados a la prisión central, reuniéndose allí con otros detenidos armenios. «Todos eran caras conocidas: líderes revolucionarios y políticos, figuras públicas e intelectuales neutrales y hasta contrarios al movimiento armenio.» Varios autobuses más, repletos de nuevas remesas de reclusos, irían sumándose al grupo a lo largo de la noche. Todos llegaban «en un estado de gran angustia espiritual, aterrorizados ante un destino que desconocían y anhelando un poco de consuelo». Al día siguiente, los detenidos armenios pudieron oír las lejanas detonaciones de los cañones aliados con los que se proporcionaba cobertura a los desembarcos iniciados en Galípoli y todos ellos se preguntaron si aquel inquietante retumbar de la artillería vendría a significar su perdición o su libertad.[16]

Para los armenios, el hecho de que el 24 de abril se hubiera producido en Estambul la detención de los cabecillas políticos e intelectuales de su sociedad supuso el inicio de la aniquilación sistemática de las poblaciones armenias de la Anatolia. Desde entonces, esa fecha, convertida en el Día del recuerdo a las víctimas del genocidio armenio, ha ido ganándose cada vez más el reconocimiento de la comunidad internacional. Sin embargo, a juicio de los otomanos, la guerra contra los armenios había tenido su punto de arranque cuatro días antes, con el levantamiento registrado en la población de Van, en la Anatolia oriental.[17]

Van era una importante localidad comercial dividida en dos grandes barrios: el armenio y el musulmán. Situada a orillas del lago Van, el casco viejo de la ciudad era en realidad una plaza fuerte amurallada provista de cuatro puertas y adosada a un enorme promontorio rocoso que se eleva doscientos metros por encima de la llanura. El peñón se hallaba coronado por una ciudadela construida en su día por Suleimán el Magnífico desde la que podía dominarse la urbe entera. Las estrechas y tortuosas callejuelas de la población se hallaban flanqueadas a ambos lados por casas de dos pisos abiertas a distintos mercados, mezquitas e iglesias. En la parte suroriental del pueblo había unos cuantos edificios gubernamentales, así como una comisaría de policía y un puesto de gendarmería.

A lo largo del siglo XIX, Van había ido creciendo extramuros de la ciudad vieja, extendiéndose por las fértiles tierras de su flanco oriental. Las casas de los ajardinados barrios prósperos se hallaban rodeadas de huertos y altos muros de barro. En esa zona se habían afincado varios consulados extranjeros —como el británico, el francés, el iraní, el italiano y el ruso—, siendo asimismo sede de las misiones católica y protestante. Se trataba de un espacio repleto de rasgos mixtos, muchos de ellos notablemente cosmopolitas para una ciudad de provincias cuya población se reducía a treinta mil almas en la década de 1890 —según las estimaciones de un demógrafo francés—: dieciséis mil musulmanes, trece mil quinientos armenios y quinientos judíos. Las gentes del lugar compartían un sólido sentimiento de orgullo cívico. En su clásica novela titulada Burning Orchards, Gurgen Mahari, nacido en la ciudad, decía que Van era «una portentosa sibila de verde cabellera salida de un cuento de hadas».[18]

La comunidad armenia de Van y las aldeas circundantes no solo era notablemente amplia sino también políticamente muy activa. Dada la estratégica posición que ocupa la ciudad de Van, próxima tanto a la frontera persa como al límite con Rusia, resultaba inevitable que la localidad terminara convirtiéndose en un polvorín capaz de provocar el estallido de las hostilidades entre el estado otomano y los ciudadanos armenios.

El gobernador de Van era Cevdet Pachá, un unionista convencido, además cuñado de Enver. En marzo de 1915, Cevdet ordenó a los gendarmes que registrasen a fondo las aldeas armenias en busca de todo tipo de armamento oculto, dándoles instrucciones precisas de que detuvieran a cualquier individuo sobre el que recayera la sospecha de haberse levantado en armas contra el imperio. Estos registros terminaron desembocando en la perpetración de violentos pogromos contra los armenios en las poblaciones de los alrededores de Van. Se dice que Cevdet, en su empeño por decapitar a la cúpula dirigente de la comunidad armenia, ordenó la muerte de tres de los líderes del Partido nacionalista armenio de la Dashnak de Van. Dos de esos cabecillas armenios —Nikoghayos Mikaelian, más conocido por su alias de «Ishkhan» (voz armenia que significa «príncipe»), y Arshak Vramian, miembro del parlamento otomano— fueron efectivamente asesinados. El tercero de los jefes armenios marcados, Aram Manukian, desconfiaba de Cevdet y prefirió no acudir a una invitación del gobernador, que le pedía que se personara en su despacho. Al enterarse de la desaparición y presunta liquidación de sus dos camaradas, Aram pasó a la clandestinidad a fin de preparar la resistencia de los armenios de Van ante la masacre que se avecinaba.[19]

Rafael de Nogales era un soldado de fortuna venezolano que se había alistado como voluntario en el ejército otomano movido más por el ansia de aventura que por una verdadera convicción. Enver Pachá se reunió con Nogales en Estambul y le ofreció un puesto en el menguado Tercer ejército turco, poco después de la derrota sufrida en Sarikamisch. En marzo, el venezolano se presentaba en Erzurum, en el cuartel general del Tercer ejército, comprobando que a sus oficiales les preocupaba más combatir el tifus que a los rusos. Ansioso por entrar en acción, De Nogales se presentó como voluntario en la gendarmería de Van, la única unidad que estaba batallando por entonces en el frente ruso. El viaje de Erzerum a Van obligó a De Nogales a recorrer la tensa zona de conflicto entre armenios y otomanos. Llegó a Van en las fechas mismas en que los armenios de la ciudad se levantaban contra la dominación otomana.

El 20 de abril, De Nogales y su escolta pasaron por un tramo de la carretera que bordea el ángulo noroccidental del lago Van, encontrándolo cubierto de «cadáveres mutilados de armenios». Vieron también las columnas de humo que salían de las aldeas situadas en la orilla meridional del lago. «Y entonces lo comprendí», escribirá más tarde, como si se tratara de una revelación que llevara largo tiempo buscando abrirse paso. «La suerte estaba echada. Había comenzado la “revolución” armenia.»[20]

A la mañana siguiente, De Nogales fue testigo de una brutal masacre en el barrio armenio de la aldea de Adilcevaz, en la orilla norte del lago Van. Los oficiales otomanos, auxiliados por grupos de curdos y «la chusma de los alrededores», irrumpieron violentamente en los hogares y los establecimientos armenios, entregándose al pillaje y la eliminación sistemática de todos los varones. En ese momento, al dirigirse a uno de los militares que organizaban la matanza y exigirle que pusiera fin a aquella carnicería, De Nogales, que vestía el uniforme de oficial otomano, quedó atónito al escuchar la respuesta del interpelado: «todo lo que estoy haciendo es cumplir una orden inequívoca del gobernador general de la provincia [es decir, de Cevdet Pachá], que nos manda exterminar a todos los varones armenios que tengan doce años o más». Dado que no tenía autoridad para anular las órdenes de un funcionario civil, De Nogales abandonó el lugar, de modo que continuó dándose muerte a los armenios durante noventa minutos más.[21]

Partiendo de Adilcevaz, De Nogales cruzó el lago Van en una lancha motora, llegando al pueblecito de Edremit, en las inmediaciones de la ciudad de Van, después del anochecer. La orilla del lago aparecía iluminada por «las aldeas incendiadas, que teñían el cielo de escarlata». Edremit era un verdadero campo de batalla. Las casas y las iglesias estaban en llamas, el olor a carne quemada impregnaba el aire, que vibraba con el tenso bramido de la destrucción, interrumpido únicamente, de cuando en cuando, por el tableteo de los fusiles. Pasó la noche en Edremit, siendo testigo de las precipitadas persecuciones a tiros que se producían entre los irregulares curdos y turcos y los armenios, cruelmente superados en número.

A mediodía, De Nogales partió de Edremit en dirección a Van, protegido siempre por su escolta. «Con su característico graznido y posadas en tierra, grandes bandadas de buitres negros formaban círculos a derecha e izquierda de la carretera, disputándose con los perros la carne de los putrefactos cadáveres de los armenios, tirados de cualquier manera por todas partes», recuerda. Cuando finalmente llegó a Van, hacía ya dos días que se había iniciado el levantamiento, de modo que el casco antiguo de la villa estaba en manos de los rebeldes armenios. El castillo que dominaba esa parte vieja de la ciudad seguía bajo control otomano, así que, desde las alturas, las fuerzas turcas podían someter a las posiciones armenias a un incesante fuego de fusilería, disparándoles día y noche. Siendo precisamente oficial de artillería, esta labor fue a recaer ahora en los hombros de De Nogales. El venezolano estableció su cuartel general en la mezquita del castillo, subiendo a su elevado minarete para comprobar la exactitud del tiro.

De Nogales participó veintinueve días en la campaña que los otomanos habían lanzado contra los armenios de Van. «Raras veces he visto combates tan encarnizados como los que tuvieron lugar durante el asedio de Van», observará tiempo después. «Nadie daba cuartel a nadie, y nadie lo buscaba tampoco.» Conforme fue amainando el tiroteo, De Nogales fue testigo de un sinfín de atrocidades —perpetradas tanto por los armenios como por los otomanos—. En sus memorias del asedio de Van se percibe una oscilación de sentimientos, dado que el comportamiento de ambos bandos despierta en él emociones alternadas de simpatía y repugnancia.

Venidas de la frontera persa, las fuerzas rusas, decididas a prestar apoyo a los defensores armenios que combatían en Van, fueron abriéndose paso lentamente hasta la zona, consiguiendo hacer retroceder a los otomanos. Desde el punto de vista de los rusos, el levantamiento había servido para facilitarles la ocupación de esa estratégica porción del territorio otomano. El 12 de mayo, la aproximación de las tropas rusas obligó a Cevdet Pachá a tomar la decisión de ordenar a los musulmanes de Van que evacuaran la ciudad. El 17 de ese mismo mes abandonaban la ciudadela los últimos soldados otomanos. De este modo, los armenios de los barrios prósperos lograron establecer al fin contacto con los compatriotas que se acantonaban en la ciudad vieja. Una vez reunidos, ambos grupos empezaron a prender fuego a las barriadas musulmanas de la población, así como al conjunto de los edificios gubernamentales —adelantándose así a la llegada de los primeros soldados rusos, que entraron en la plaza el 19 de mayo.[22]

Los rusos nombraron gobernador de Van a Aram Manukian, el líder de la Dashnak de quien ya hemos tenido ocasión de hablar. Manukian puso en marcha una administración armenia en la ciudad, dotándola incluso de una milicia y de una fuerza policial —medidas que, en palabras de un historiador armenio, «estimularon la conciencia política armenia y reforzaron las convicciones de quienes veían un futuro marcado por la creación de una Armenia libre y autónoma bajo protectorado ruso» (situación que equivalía a materializar los peores temores de los otomanos).[23]

Los turcos, por su parte, no aceptaron la pérdida de Van, así que atacaron una y otra vez las posiciones de rusos y armenios. Los rusos, cogidos en varios frentes a la vez, se vieron obligados a replegarse. El 31 de julio se aconsejó a los armenios que recogieran sus pertenencias y abandonaran sus hogares. Se estima que cien mil armenios acompañaron a los rusos en su repliegue, en un movimiento al que terminaría conociéndose con el nombre de la Gran Retirada. Sin embargo, los soldados rusos y los otomanos continuaron peleando por la posesión de Van, hasta el punto de que en el transcurso del verano de 1915 la ciudad acabó cambiando tres veces de manos —aunque, finalmente, con la llegada del otoño, las tropas rusas se apoderaron definitivamente de la población (y es preciso señalar que, para entonces, no solo no quedaba prácticamente un solo edificio de Van en pie, sino que eran muy pocos los armenios que permanecían con vida en la Anatolia oriental).

Al facilitar la ocupación rusa de Van a cambio de que se les reconociera el derecho a gobernar la región de Van, los armenios habían confirmado las sospechas de los Jóvenes Turcos, convenciéndoles de que constituían una quinta columna y de que representaban por tanto una amenaza para la integridad territorial del imperio otomano. Además, el momento elegido para la rebelión, tan próximo al desembarco de los aliados en Galípoli, persuadió a los Jóvenes Turcos de que los armenios y las Potencias de la Entente habían coordinado sus respectivas ofensivas. Así lo recordaría Cemal Pachá en sus memorias: «En mi opinión, es un hecho absolutamente irrefutable que en el peor momento de crisis de la campaña de los Dardanelos, los comandantes supremos de las fuerzas francesa y británica destacadas en el Mediterráneo oriental ordenaron a los armenios que se alzaran en armas». Pese a que no existan pruebas que puedan respaldar las alegaciones de Cemal, lo cierto es que los unionistas estaban convencidos de que los armenios se habían confabulado con las potencias aliadas. Tras la caída de Van, los otomanos empezaron a poner en práctica toda una serie de medidas destinadas a erradicar la presencia armenia, no solo de las seis provincias de la Anatolia oriental, sino también del conjunto de la Turquía asiática.[24]

La deportación de los armenios se llevó a cabo de forma abierta, en respuesta a una secuencia de órdenes dictadas por el gobierno otomano. El 1 de marzo de 1915, los líderes del partido de los Jóvenes Turcos consiguieron que el parlamento otomano suspendiera sus sesiones antes de lo previsto, circunstancia que dejaba al ministro del Interior, Talat Pachá, y a sus colegas vía libre para promulgar leyes sin necesidad de someterlas previamente a un debate parlamentario. El 26 de mayo de 1915, es decir, menos de una semana después de que las tropas rusas se hubieran presentado en Van, Talat remitió una propuesta de ley al Consejo de ministros otomano. El gobierno se apresuró a aprobar así la «Ley de deportación» de Talat, mediante la cual se permitía el reasentamiento general de la población armenia de las seis provincias de la Anatolia oriental y su envío a un conjunto de ubicaciones secretas, todas ellas alejadas del frente ruso.

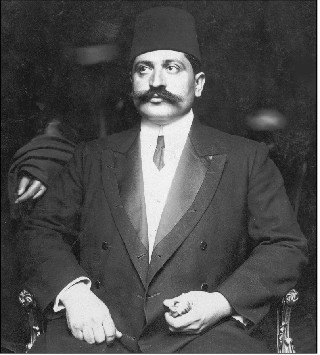

Mehmed Talat Pachá en 1915. Talat no solo era uno de los integrantes del triunvirato de los Jóvenes Turcos, sino que, después del año 1913, acabó convirtiéndose en la figura dominante del gobierno otomano, primero en su condición de ministro del Interior, y más tarde como gran visir. Fue Talat quien autorizó las medidas que desembocaron en la perpetración del genocidio armenio.

A finales del mes de mayo, el Ministerio del Interior cursó una serie de órdenes firmadas por Talat a los gobernadores de las diferentes provincias y distritos del imperio, exigiéndoles la inmediata deportación de los armenios. En las calles más importantes de los pueblos y aldeas de la Anatolia oriental se fijaron carteles anunciadores en los que se daba a la comunidad armenia un plazo de tres a cinco días para prepararse para un reasentamiento que se presentaba, en principio, como una medida temporal, únicamente vigente mientras durara la guerra. En esos mismos carteles se animaba a los armenios a depositar en las oficinas del gobierno cualquier objeto de su propiedad que les resultara imposible llevar consigo, comprometiéndose este a conservarlo a buen recaudo.[25]

Además de estas medidas públicas orientadas a la verificación del traslado forzoso de la población armenia, los Jóvenes Turcos dictaron también un conjunto de órdenes secretas en las que se decretaba el asesinato en masa de los deportados armenios. Las órdenes para la materialización de este exterminio no se cursaron por escrito sino que se comunicaron oralmente a los gobernadores provinciales, bien directamente por parte del emisor responsable de las mismas —el doctor Bahaeddin Şakir, miembro del Consejo central del Comité para la Unión y el Progreso—, bien a través de otros funcionarios de dicho Comité. Todos los gobernadores centrales que solicitaron una confirmación escrita de la orden o que se opusieron de cualquier otro modo a esa liquidación generalizada de una masa de civiles desarmados tuvieron que aceptar que se les relevara del mando y corrieron incluso el riesgo de ser asesinados. De hecho, uno de los gobernadores, el de la provincia de Diyarbakir, exigió que se le entregara una notificación por escrito antes de cumplir la orden de eliminar a la totalidad de los armenios de su jurisdicción. Fue apartado del cargo, llamado a comparecer ante las autoridades de la ciudad de Diyarbakir, y asesinado por el camino.[26]

Los gobernadores que se revelaron más proclives a la aquiescencia tuvieron que asumir la tarea de reclutar bandas armadas para asesinar a los deportados. En esa labor contaron con la ayuda del servicio de inteligencia de Enver, la Teşkilât-i Mahsusa, que no solo movilizó a los más violentos criminales, sacándolos de las cárceles, sino que recurrió también a las bandas de curdos de más largo historial de hostilidad hacia los armenios y a los inmigrantes musulmanes recién traídos de los Balcanes y el Cáucaso ruso, pidiéndoles que contribuyeran a la matanza. Existen informes que señalan que hubo incluso algunos aldeanos turcos corrientes que se prestaron a ayudar en la carnicería de los deportados armenios, movidos algunos por el deseo de robarles la ropa, el dinero y las joyas que habían traído consigo para procurarse el sustento en el exilio, e impulsados otros por las arengas de los funcionarios del gobierno, que les habían convencido de que la eliminación de los armenios constituía una aportación valiosa para la yihad decretada por los otomanos contra las Potencias de la Entente. El sacerdote armenio Grigoris Balakian recuerda una conversación con un capitán turco que sostenía que «los funcionarios del gobierno» habían enviado gendarmes «a todas las aldeas turcas de los alrededores, invitando a la población musulmana a participar, en nombre de la guerra santa, en esa sagrada obligación religiosa» de masacrar a los armenios.[27]

Las pruebas relacionadas con esta «táctica bicéfala», consistente en la promulgación de un decreto de deportación público y en la emisión simultánea de órdenes de aniquilación secretas, acabarían saliendo a la luz con los testimonios que los funcionarios del gobierno empezaron a prestar al término de la guerra. En 1918, uno de los miembros del Consejo de ministros otomano testificaría lo siguiente: «Tuve conocimiento de algunos secretos y al final topé con algo interesante. La orden de deportación partió del ministro del Interior [es decir, de Talat] y fue difundida por medio de cauces oficiales a las diferentes provincias. Una vez emitida esta orden, el Consejo central [del Comité para la Unión y el Progreso] procedió a propagar por su cuenta un conjunto de instrucciones ominosas a todas las partes implicadas a fin de conseguir que las bandas reclutadas llevaran a efecto esa pérfida tarea. De este modo, las bandas pasaron a quedar operativas sobre el terreno, listas para realizar la atroz matanza».[28]

La verificación de las masacres siguió una pauta estándar en toda Anatolia. Transcurrido un preciso número de días desde el instante en que se colocaron los carteles anunciadores de la deportación, empezaron a aparecer gendarmes en los lugares de residencia de los armenios, y se los llevaron de allí a punta de bayoneta. Los varones de doce años o más fueron separados de las mujeres y asesinados. En las aldeas más pequeñas, la eliminación de los hombres no se ocultó en muchos casos a las horrorizadas mujeres, que se vieron obligadas a presenciar o a escuchar los crímenes, pero en las poblaciones de mayor tamaño se les hizo caminar hasta algún lugar alejado a fin de evitar que el asesinato pudiera contar con algún testigo —poniéndose especial celo en impedir que los contemplaran los extranjeros—. Una vez separadas de los varones, las mujeres y los niños armenios eran escoltados por una guardia armada hasta las afueras de la ciudad. De acuerdo con el testimonio de los supervivientes, hubo casos en que esas caravanas se vieron sometidas a robos o resultaron totalmente aniquiladas. En otros casos se les exigió caminar de ciudad en ciudad, eliminándose poco a poco a los enfermos, los débiles y los ancianos a medida que iban quedándose atrás. El destino final de los supervivientes se encontraba en pequeños asentamientos de los desiertos de Siria e Irak como Dayr al-Zur (Der Zor en lengua turca) y Mosul, poblaciones a las que era preciso acceder tras una peligrosa travesía de zonas totalmente desérticas.

Los artífices del genocidio —Talat y sus asesores, los doctores Mehmed Nazım y Bahaeddin Şakir— pretendían asegurarse de que se expulsara a todos los armenios de las seis provincias orientales y que el total de armenios restantes no fuera superior, en ninguna región del imperio, a la décima parte de la población no armenia. De este modo, los armenios jamás lograrían alcanzar la masa crítica necesaria para procurarse un estado independiente en el seno del territorio otomano. No obstante, la consecución de un perfil demográfico tan reducido exigía la aniquilación de la inmensa mayoría de los armenios otomanos, cosa que se llevó a cabo de dos maneras: tanto con las sangrientas matanzas que realizaron las bandas armadas reclutadas al efecto como por medio de la agresiva erosión de los grupos de armenios, caídos en gran número durante las letales marchas que se les obligó a efectuar por el desierto.[29]

En mayo de 1915, los armenios de Erzurum y Erzincan fueron prácticamente los primeros en ser deportados. Tras dos meses de marcha, los supervivientes llegaron a la pequeña población de Harput, situada a unos doscientos kilómetros de su punto de partida. El cónsul estadounidense afincado en la ciudad se entrevistó con los deportados en el campamento que el gobierno había puesto en pie para la breve estancia prevista en Harput. «Hay muy pocos hombres entre los recién llegados, dado que la mayoría de ellos han sido asesinados por el camino», señala el cónsul Leslie Davis. «El sistema adoptado parece consistir en ordenar a los grupos armados curdos que les aguarden apostados junto al camino y que después los maten, sobre todo a los varones.» Las mujeres han llegado hasta aquí, «prácticamente sin excepción alguna, cubiertas de harapos, sucias, hambrientas y enfermas. No tiene nada de extraño si se tiene en cuenta que llevan casi dos meses caminando, que en todo ese tiempo no han tenido oportunidad de cambiarse de ropa ni posibilidad alguna de lavarse, que han dormido al raso y que apenas han podido comer». Las hambrientas mujeres se apelotonaban ansiosamente en torno a los guardas que les traían comida, pero solo conseguían que se las rechazara a palos, asestándoles porrazos con una violencia «capaz de acabar con ellas». Las madres, desesperadas, le ofrecían sus hijos al cónsul estadounidense, confiando en que este consiguiera ahorrarles nuevos horrores. «Si se continúa obligando a esta gente a caminar de semejante manera se acabará con todos ellos en un período de tiempo relativamente corto», reflexiona Davis. «La acción entera parece ser la masacre más eficaz y mejor organizada de cuantas ha alcanzado a conocer este país.»[30]

En junio, Talat hizo extensiva la política de las deportaciones a «todos los armenios, sin excepción», ordenándose que se procediera a su expulsión en el conjunto de las provincias orientales de Anatolia. Algunas poblaciones, como Erzincan, Sivas, Kayseri, Adana, Diyarbakir y Alepo, quedaron convertidas en centros de acogida de las oleadas de deportados armenios que eran conducidos a Dayr al-Zur, Mosul y Urfa. Todas y cada una de las columnas de esa larga marcha iban a quedar marcadas por el hecho de que se hiciera padecer a los deportados un gran número de atrocidades inenarrables. «Vivíamos días de tan inaudito horror que a la mente le resultaba imposible comprender cabalmente lo que estaba pasando», recuerda el padre Grigoris Balakian. «Los que todavía seguíamos con vida envidiábamos a quienes ya habían pagado el inevitable peaje de torturas y muertes sanguinarias. De ese modo, los supervivientes nos convertimos en mártires vivientes, muriendo varias veces al día y regresando después nuevamente a la vida.»[31]

Grigoris Balakian había tomado la firme decisión de sobrevivir a la aniquilación de los armenios a fin de prestar testimonio del sufrimiento de su pueblo y de dárselo a conocer a las generaciones futuras. Arrancado de la comodidad de su hogar de Estambul la víspera misma de los desembarcos de Galípoli, Balakian fue enviado, junto con otros ciento cincuenta personajes relevantes de la sociedad armenia, a la ciudad de Çankiri, situada al noreste de Ankara, en la Anatolia central. El 21 de junio, fecha en la que Talat dio orden de iniciar la deportación general de los armenios, Balakian consiguió negociar un sustancioso soborno de mil quinientas monedas de oro con los funcionarios locales a fin de ahorrarle la deportación al pequeño grupo de armenios que residían en Çankiri. Al comprar el favor de esos miembros de la administración, el sacerdote armenio y sus acompañantes disfrutaron de un indulto de siete meses que les evitó sufrir los peores meses de la operación de aniquilamiento. Sin embargo, en febrero de 1916, al ser finalmente deportados a Dayr al-Zur, Balakian y sus camaradas se encontraron de pronto ante un puñado de lugareños y bandas armadas que habían terminado considerando que la matanza de armenios era la cosa más natural del mundo.

Mientras marchaba por los caminos —unos caminos en los que miles de armenios habían encontrado ya la muerte—, Balakian decidió trabar conversación con los oficiales que daban escolta a la caravana. Los gendarmes otomanos se mostraban dispuestos a contestar cualquier pregunta, dado que no pensaban que los armenios a quienes «custodiaban» tuviesen mucha vida por delante. Uno de los más comunicativos fue el capitán Shukri, quien de acuerdo con su propio testimonio había supervisado ya el asesinato de 42.000 armenios.

«Bey, ¿de dónde han salido todos estos esqueletos humanos?», preguntó Balakian con fingida ingenuidad.

«Son los huesos de los armenios que matamos en agosto y septiembre. La orden vino de Constantinopla. Aunque el ministro del Interior [Talat] mandó cavar grandes fosas para los cadáveres, las riadas del invierno se han llevado la arena y ahora hay huesos por todas partes, como puede ver», le contestó el capitán Shukri.

«¿Y por orden de quién se ha perpetrado la masacre de los armenios?», añadió Balakian sondeando al escolta.

«Son órdenes del Ittihad [es decir, del Consejo central unionista] y del Ministerio del Interior de Constantinopla», le explicó el oficial Shukri. «Y quien la ha aplicado con mayor severidad ha sido Kemal […], el vicegobernador de Yozgat. Al enterarse Kemal, que es originario de Van, de que los armenios habían matado a todos los miembros de su familia durante la revuelta de Van, juró vengarse de ellos y eliminó a las mujeres y a los niños además de a los hombres.»[32]

Las preguntas de Balakian no incomodaron al capitán. Parecía disfrutar amenizando las largas horas de caminata con aquella conversación que le animaba a mantener el sacerdote armenio, y desde luego se había habituado ya a los horrores que refería: no le asustaban ni los miles de hombres muertos a machetazos ni las 6.400 mujeres armenias sistemáticamente desposeídas de sus bienes y asesinadas junto con sus hijos. De hecho, se refería invariablemente a esas acciones con el término «limpieza» (paklamak en turco). Diríase incluso que aquel oficial otomano, transformado en un asesino en serie, empezaba a cogerle un cierto afecto al clérigo armenio, ofreciéndose a protegerle de todo mal si se convertía al islam.

A través de esas conversaciones con los oficiales turcos, Balakian acabó conociendo todos los aspectos de la tragedia armenia, contemplándola desde la perspectiva del gobierno otomano. Y al intercambiar opiniones con los supervivientes que habría de encontrar por el camino, el sacerdote también tendría ocasión de comprender más profundamente el modo en que los armenios habían vivido el genocidio. Supo entrelazar ambos puntos de vista en sus notabilísimas memorias, publicadas originalmente en armenio en el año 1922, y cumpliendo de ese modo con el deber que se había impuesto como testigo ocular de lo que él mismo vino a denominar el «Gólgota armenio».

Pero sobrevivir al genocidio era algo mucho más fácil de decir que de hacer. Al mantener unas relaciones cordiales con sus captores y al poner toda su confianza en Dios, según sus propias palabras, Balakian vivía cada día como si fuera el último, permanentemente expuesto a que le arrebataran súbitamente la vida. En el transcurso de aquella larga marcha forzada, el sacerdote y sus compañeros tuvieron oportunidad de contemplar de frente la magnitud del horror que se había abatido sobre la comunidad de los armenios otomanos: los cadáveres de los asesinados, las súplicas de los hambrientos supervivientes, la vergüenza que se apoderaba de quienes se convertían al islam para salvar la vida… El sacerdote registraría todos aquellos detalles en su diario conforme iba avanzando la caravana por Anatolia hasta llegar a Cilicia y poner rumbo al desierto sirio. Los relatos de otras personas que lograron sobrevivir al genocidio armenio confirman buena parte de cuanto dejó escrito.

El temor a ser víctima de una muerte violenta, que además podía sobrevenir en cualquier momento y sin previo aviso, agravaba todavía más el cotidiano padecimiento de la brutalidad de sus captores, unida a la extenuación física y a las privaciones. Fueron muchos los armenios que prefirieron quitarse la vida a soportar la crueldad de unos extraños. Incluso el mismo Grigoris Balakian, que se había prometido a sí mismo esforzarse por sobrevivir, se vería empujado a ponderar la posibilidad de un suicidio. Al ser abordados por una banda armada en las inmediaciones del río Halis (Kizilirmak en turco), Balakian y sus compañeros acordaron lanzarse a las torrenciales aguas que tenían delante en caso de verse ante un «ineludible desastre» —asumiendo un ahogamiento que muchos habían elegido ya antes que ellos—. «Estoy seguro de que esta honda fosa en la que yacen decenas de miles de armenios no se negará a acogernos en su veloz y turbia corriente […], ahorrándonos así una muerte tan horrenda como cruel a manos de estos criminales turcos», recuerda. Solo la presencia de espíritu de Balakian, que acertó a negociar el paso de la caravana por el territorio de la banda, les evitó en esa ocasión una muerte anunciada.[33]

Manuel Kerkyasharian, a quien le gustaba identificarse con las siglas M. K., era un muchacho de apenas nueve años cuando la vida le obligó a ver cómo su madre se arrojaba desde un puente a las turbulentas aguas del Éufrates. Los familiares de M. K., un grupo de armenios nacidos en Adana, habían sido deportados al asentamiento mesopotámico de Ras al-Ayn (en la actual Siria). M. K., que era hijo único, había visto cómo los grupos armados de la zona robaban las pertenencias de sus familiares, y había asistido también a las palizas que les habían propinado los gendarmes enviados para escoltarles. Los pies de su madre se habían hinchado a causa de las interminables caminatas, y le dolían terriblemente. No obstante, la mujer se esforzaba en seguir el paso de la caravana, sabedora del destino que les aguardaba a los que se quedaban rezagados.[34]

Una noche, viendo que le resultaba imposible seguir adelante, la madre de M. K. decidió pedirle algo terrible a su marido: «Llévame hasta la orilla del río. Voy a tirarme al agua. Si me quedo, los árabes me torturarán hasta la muerte». Su esposo se negó, pero una de las personas que se hallaban cerca comprendió los temores de la mujer y se echó a la madre de M. K. a la espalda, trasladándola así hasta la orilla del crecido Éufrates. Su joven hijo y un sacerdote les siguieron hasta el río, pero el muchacho apartó la mirada al ver que su madre se arrojaba al torrente. Al darse la vuelta pudo ver fugazmente a su madre antes de que la corriente la arrastrara.

No habían transcurrido todavía dos días desde la desaparición de su madre, cuando su padre falleció también mientras dormía. El chiquillo había quedado huérfano y no tenía a nadie que pudiera cuidar de él. Los pies del chico, que llevaba días caminando descalzo, se hincharon, impidiéndole finalmente continuar andando. Se quedó mirando a unos soldados que estaban acabando con la vida de varias mujeres y niños que, al igual que él, habían ido quedándose atrás, descolgándose de la caravana. Le robaron la poca ropa que todavía llevaba encima, dejándole en calzoncillos, y le abandonaron en la cuneta, solo, muerto de hambre, de sed y de terror.

El sacerdote armenio Grigoris Balakian encontró a muchos de estos huérfanos por el camino. En Islahiye, cerca de la zona en la que M. K. se había quedado huérfano, topó con un muchacho de ocho años que mendigaba en compañía de su hermana de once, ambos prácticamente desnudos y medio muertos de hambre. La chiquilla explicó, «en el correcto armenio de una colegiala», que todos los demás miembros de su familia, integrada por catorce personas, habían muerto, lo cual les había obligado a arreglárselas solos. «¡Ojalá no hubiéramos sobrevivido!», dijo entre sollozos.[35]

Zarandeado por fuerzas que escapaban por completo a su control, el joven Manuel Kerkyasharian consiguió sobrevivir. Poco tiempo después de ser abandonado, Manuel se vio rodeado de árabes y curdos, es decir, de unas gentes cuya lengua no hablaba y cuyas acciones no comprendía. Unos le daban comida y ropa, pero otros le tiraban piedras y le robaban. No solo fue testigo de una serie de actos de brutalidad terribles, sino que no le quedó más remedio que cruzar las llanuras cubiertas de cadáveres armenios. Le rescataron cuatro mujeres curdas que le encontraron vagando en plena carretera, llevándole a la aldea en que vivían y empleándole en ella como criado. Pasó el resto de la guerra deambulando entre las diferentes aldeas turcas de la frontera turco-siria, viviendo de las limosnas que le daban algunos desconocidos —y huyendo de la crueldad de otros.

Una tarde, M. K. vio arder en la lejanía una aldea encaramada en lo alto de una colina. El curdo que por entonces le proporcionaba cobijo le explicó que se trataba de una aldea asiria llamada Azak, uno de los varios pueblecitos que estaban siendo saqueados en la zona. «Eh, hijo de los impíos, ¿lo has visto?», dijo regodeándose el curdo. «Todos los armenios de Turquía y todos los infieles del país han sido liquidados. La aldea que ves en llamas es un poblacho de descreídos (gavur) y los están quemando vivos a todos.» El curdo añadió que ya no quedaba un solo cristiano en Turquía, solo para asustar a M. K. «Y yo», recuerda Manuel, «me lo creí».[36]

Al comienzo de la Gran Guerra, también a los cristianos asirios del imperio otomano acabaría acusándoseles, como acababa de ocurrirles a los armenios, de hacer causa común con Rusia. Los asirios son un grupo étnico cristiano que habla dialectos derivados del antiguo arameo. Llevan siglos viviendo rodeados de comunidades curdas en las regiones fronterizas de los modernos estados de Turquía, Siria, Irán e Irak. Las principales doctrinas religiosas que siguen los asirios son las de los nestorianos, los caldeos y los cristianos ortodoxos sirios.

Las comunidades asirias del imperio otomano estaban habituadas a perecer víctimas de los mismos brotes de brutalidad periódica que sufrían los armenios —brotes entre los que destacan tanto los de los años 1895 y 1896 como los vinculados con las matanzas registradas en Adana en 1909—. En su permanente búsqueda de la protección de alguna Gran Potencia, los asirios también habían depositado su confianza en Rusia. Tras la entrada en guerra del imperio otomano, se lanzó sobre los asirios la acusación de colaborar con las Potencias de la Entente, circunstancia que determinó que el régimen de los Jóvenes Turcos los considerara inmediatamente un objetivo a aniquilar. Se estima que, en el curso de la primera guerra mundial, se dio muerte a unos 250.000 asirios cristianos —cifrándose el total de su población prebélica en unas 620.000 almas—. No es de extrañar que, en su infancia, M. K. juzgara creíble la afirmación de que tanto los asirios como los armenios habían quedado totalmente exterminados de los dominios otomanos y que dicha aniquilación formaba parte de un vasto plan genocida.[37]

En sus vagabundeos por las aldeas de la Anatolia suroriental, M. K. conoció a un gran número de muchachas y niños armenios que habían hallado refugio, como él, entre los curdos. Muchos de ellos habían sido sacados de las filas de aquellas extenuantes y letales marchas al destierro, yendo a parar después a los hogares y las granjas de los aldeanos curdos. M. K. conoció a varias jóvenes armenias que habían terminado casándose con personas pertenecientes a la familia de sus protectores curdos. Así lograría sobrevivir Heranuş Gadarian al genocidio.

Heranuş había nacido en el seno de una respetada familia de la aldea de Habab, en la Anatolia oriental. Existía allí una amplia comunidad armenia que, formada por más de doscientos hogares, contaba con dos iglesias y un monasterio. Tanto su padre como dos tíos suyos habían emigrado a Estados Unidos en 1913, fecha en la que Heranuş había comenzado a asistir al colegio. En cuanto le enseñaron a escribir, Heranuş redactó una carta a su padre que este habría de llevar consigo en la cartera hasta el día de su muerte. «Todos esperamos que estés bien y rezamos para que nada te pase», decía la joven en nombre de todos sus hermanos y hermanas. «Además, vamos al colegio a diario y nos esforzamos mucho en portarnos bien.» La carta entera estaba redactada en lo que el padre Balakian habría calificado sin duda como «el correcto armenio de una colegiala».[38]

Durante el tercer año de escolarización, los gendarmes irrumpieron en la aldea de Heranuş. Mataron al jefe local armenio ante los aterrorizados aldeanos para después hacer una redada con el resto de los hombres. Los gendarmes se llevaron al abuelo y a tres tíos de Heranuş y nunca más volvió a saberse de ellos. Después, los funcionarios otomanos condujeron a las mujeres de la aldea a la vecina población comercial de Palu, encerrándolas en una iglesia. Al poco, las mujeres empezaron a escuchar una serie de gritos terribles procedentes del exterior del templo. Una muchacha trepó hasta el borde de uno de los altos ventanales del edificio para ver qué estaba sucediendo. Heranuş no iba a olvidar jamás el horror que les refirió la chica: «Están degollando a cuchillo a los hombres y después los arrojan al río».

Partiendo de Palu, las mujeres y los niños de Habab terminaron uniéndose a las masas de armenios obligados a realizar una marcha de la muerte que les llevaba a recorrer el conjunto de Anatolia en dirección al desierto sirio. «Durante la marcha, mi madre, a la que angustiaba tremendamente la idea de quedar rezagada, se puso a andar a toda velocidad, y como no podíamos seguirle el ritmo, nos empujaba con la mano», recordará más tarde Heranuş. «En la cola de la fila se oía gritar a la gente, que chillaba y suplicaba.» Al final del primer día de marcha, una tía de Heranuş, que estaba embarazada, cayó enferma y acabó viéndose en las últimas posiciones de la marcha. Los gendarmes la asesinaron in situ a bayonetazos, dejándola tirada en la cuneta. «En el transcurso de la marcha [los gendarmes] fueron matando, una a una, a las personas mayores, a los débiles y los que se revelaban incapaces de caminar. Los aniquilaban con las bayonetas y los dejaban allí mismo, en el sitio en el que caían muertos.»

Viudas armenias, Turquía, septiembre de 1915. Ya en el otoño de ese mismo año, la noticia de que se estaban perpetrando masacres sistemáticas contra los armenios comenzó a rebasar las fronteras turcas, siendo recogida por los periódicos europeos y estadounidenses.

En su ruta hacia Diyarbakir, la caravana tuvo que cruzar un río próximo a la pequeña población de Maden. Heranuş vio a su abuela paterna arrojar a dos de sus nietos huérfanos al agua, ya que no podían dar un paso más. Les mantuvo la cabeza bajo la superficie y después se lanzó ella misma a las rugientes aguas —«esa honda fosa en la que yacían decenas de miles de armenios», como observara en su día el padre Grigoris Balakian.

Cuando llegaron a la ciudad de Çermik Hamambaşi, los habitantes de la localidad rodearon a los supervivientes, que se encontraban en un estado calamitoso, en busca de niños sanos susceptibles de ser empleados como criados en sus hogares. Un gendarme a caballo solicitó que se le entregara a Heranuş y un hombre de una aldea vecina quiso quedarse con su hermano Horen. Sin embargo, la madre de los niños se negó de plano. «Nadie podrá apartarlos de mi lado. Jamás los entregaré», gritó la madre de Heranuş.

La abuela materna de nuestra protagonista intentó convencer a su madre de que accediera a entregar a los niños, ya que eso redundaría en su propia seguridad. «Hija mía», le imploraba a la madre de Heranuş, «los niños están muriendo uno a uno. Ninguno de nosotros va a salir con vida de esta marcha. Si se los entregas a estos hombres, tus hijos salvarán la vida». Mientras las mujeres de su familia continuaban enzarzadas en tan terrible dilema, los hombres que habían mostrado interés en las criaturas se limitaron a apoderarse de ellas: el gendarme a caballo tomó a Heranuş, y el otro cogió a Horen. La madre de los chiquillos agarró a Heranuş, forcejeando con el jinete tanto como pudo, pero al final terminaron arrancándosela y la mujer perdió a su hija para siempre.

El gendarme llevó a Heranuş a una granja situada a las afueras de Çermik, donde la chiquilla se encontró con otras ocho muchachas armenias de Habab, su aldea natal —todas ellas arrebatadas a la marcha de la muerte—. Las jóvenes permanecieron en un huerto de árboles frutales, donde se les dio de comer y un trato correcto. Al terminar el día, el policía montado regresó para recoger a Heranuş, llevándosela a su hogar, cerca de Çermik. Su esposa y él carecían de hijos, así que el gendarme la acogió como a una hija. No obstante, la mujer del funcionario empezó a sentir celos del afecto que el marido prodigaba a la joven armenia, de modo que no tardó en humillarla de forma constante, recordándole a cada paso que no era más que una sirvienta. El matrimonio dio también un nombre turco a Heranuş —Seher—, enseñándole asimismo dicha lengua.

Pese a haber perdido su libertad y su identidad, Heranuş logró sobrevivir, oculta bajo su nuevo nombre turco. Y aunque muchos miembros de su familia murieron en el curso de la deportación, también es cierto que, asombrosamente, otros muchos consiguieron permanecer con vida. Su hermano Horen, arrebatado de los brazos de su madre el mismo día que ella, trabajaría en una aldea de las inmediaciones, siendo allí conocido con el nombre de Ahmed el pastor. Una de sus tías, la más guapa de las hermanas de su madre, que había sido raptada y obligada a contraer matrimonio con un jinete curdo, no solo se las arregló para sobrevivir, sino que también se las ingenió para encontrar a Heranuş en su nuevo hogar. Lo más sorprendente de todo es que su madre sobrevivió a la marcha hacia Alepo, ciudad en la que habría de permanecer hasta el final de la guerra y en la que también lograría reunirse con su marido, quien posteriormente emprendería viaje desde Estados Unidos en busca de la desmembrada familia. Con todo, los Gadarian no volvieron a ver a Heranuş.[39]

Heranuş culminaría el proceso de su conversión en ciudadana turca al casarse, a la edad de dieciséis años, con uno de los sobrinos del gendarme. En su certificado de matrimonio figura con el nombre de Seher, hija del policía Huseín y de su esposa Esma. Seher pasaría el resto de su vida transformada en un ama de casa turca, educando a sus hijos como buenos musulmanes.

Grigoris Balakian también había tenido la oportunidad de conocer a varios armenios que se habían convertido al islam al objeto de evitar la masacre. Para los adultos resultó ser un cambio extremadamente difícil de aceptar, pero los niños se revelaron más adaptables. Centenares —y posiblemente miles— de jóvenes armenios se integrarían en la sociedad turca, en cuyo seno quedarían prácticamente olvidados sus orígenes —aunque no del todo—. Años después de la guerra, los turcos de raigambre étnica seguirían refiriéndose a aquellos conversos llamándoles «los despojos de la espada».[40]

Grigoris Balakian decidió abandonar la marcha de la muerte antes de que esta iniciara la fatal travesía del desierto para dirigirse a Dayr al-Zur. Había conocido a dos cocheros armenios que prestaban servicios en el cuerpo otomano de transportes y que acababan de llegar de Dayr al-Zur. Estos, asombrados al encontrar a un sacerdote armenio vivo, hicieron todo lo posible por disuadir a Balakian, instándole encarecidamente a no intentar siquiera aquella marcha. «¿Cómo podría explicártelo para que me entendieras?», le preguntaría desesperado uno de ellos. «Es imposible expresar con palabras lo que han tenido que padecer los desdichados que han caminado hasta Dayr al-Zur.» A pesar de todo, los cocheros armenios trataron de explicárselo:

Miles de familias emprendieron la marcha, partiendo de Alepo en dirección a Dayr al-Zur. Ni siquiera el cinco por ciento de ellos consiguió llegar con vida a su destino. Los bandidos del desierto […] se arrojaban sobre ellos, en grupos de jinetes armados con lanzas, y les atacaban, pese a que se encontraban indefensos. Mataban, raptaban, violaban, saqueaban y seleccionaban a los que les caían en gracia y se los llevaban consigo, sometiendo a horrendas torturas a cuantos se les resistían, para después recoger sus cosas y marcharse. Y como no solo estaba prohibido dar media vuelta, sino que resultaba imposible hacerlo, a los que conseguían sobrevivir no les quedaba más remedio que seguir adelante, viéndose de ese modo sometidos a nuevos ataques y pillajes. Como ya te hemos dicho, menos del cinco por ciento de estos pobres diablos llegaron finalmente a Dayr al-Zur.[41]

Al explicarle con detalle los horrores de aquella marcha, los cocheros consiguieron convencer al sacerdote armenio de que la única posibilidad de supervivencia que le quedaba consistía en elaborar con todo cuidado un plan que le permitiera huir de sus captores otomanos. A principios de abril de 1916, y tras exponer a sus camaradas de máxima confianza el proyecto que se traía entre manos, el padre Balakian acabó fugándose y dejando atrás la caravana en compañía de un contrabandista armenio de tabaco que le ayudó a buscar refugio en el macizo montañoso del Amanus.