Capítulo 2

Cómo saber si las vacunas funcionan

—Vacuné a mi hija contra el sarampión y no ha enfermado; por lo tanto, la vacuna funciona.

—Vacuné a mi hijo contra el sarampión, pero ha cogido el sarampión igualmente; por lo tanto, la vacuna no funciona.

Las dos frases son igual de engañosas. No es así como podemos saber si una vacuna (o cualquier otro medicamento o tratamiento médico… o casi cualquier otra actividad humana) funciona o no funciona.

Para empezar, si su hija no enfermó de sarampión, ¿fue gracias a la vacuna o a alguna otra cosa que hizo? ¿O fue por pura casualidad? También podría haber dicho: «Le corté el pelo a mi hija y no cogió el sarampión; por lo tanto, el pelo corto protege contra el sarampión»; o «Le enganché un esparadrapo en la rodilla y no cogió el sarampión; el esparadrapo es la mejor defensa». No, un caso aislado no prueba nada. (Y, sin embargo, con qué facilidad aceptamos, incluso los médicos, uno o dos casos aislados como demostración: «El resfriado se me curó con un antibiótico», «yo usé homeopatía y se me fue el dolor de espalda», «pues mi tío fumaba, y vivió noventa años»…).

¿Y si fueran decenas, miles de casos? «De mil niños vacunados contra el sarampión, ninguno enfermó». En este caso concreto, podría ser un indicio bastante serio. Cuando no había vacuna, prácticamente todos los niños cogían el sarampión, tarde o temprano. Mil niños que no enfermasen habrían llamado, desde luego, la atención.

Pero la cosa no sería tan clara con otras vacunas. Por ejemplo, «de mil niños vacunados contra la meningitis por Haemophilus, ninguno enfermó» es una frase que no impresiona lo más mínimo. De mil niños, lo más probable es que ninguno sufra meningitis por Haemophilus, tanto si están vacunados como si no (por fortuna, es una enfermedad poco frecuente). Necesitaríamos muchos más pacientes, y necesitaríamos un estudio detallado, con casos y controles, con un buen seguimiento y buenos registros, porque la diferencia entre un caso de cada diez mil o cinco casos de cada diez mil, aunque es una diferencia muy importante (cinco veces más) es algo que no se puede ver «a ojo».

¿Cómo se hace, entonces, vacunamos a cien mil niños, dejamos a otros cien mil sin vacunar, esperamos cinco o diez años a ver cuántos casos de meningitis hay en uno y otro grupo? Pues tampoco. Estudios parecidos se hacen como comprobación final, pero por supuesto nadie va a vacunar a cien mil niños (ni a mil, ni a uno solo) si antes no está razonablemente convencido de que la vacuna funciona.

Hoy en día, para fabricar una nueva vacuna partimos de una sólida base teórica. Tenemos otras vacunas más antiguas, sabemos cómo funcionan. Es como fabricar un nuevo modelo de avión: por supuesto, antes de que suban los pasajeros, hay que hacer pruebas. Pero los pilotos de pruebas no son locos suicidas, el método no es: «A ver si este avión vuela… ¡Ay, se ha estrellado!… A ver este otro… ¡Ay, también se ha estrellado!». No; el avión se diseña con profundos conocimientos técnicos, se prueba primero en un túnel de viento, y cuando el primer piloto de pruebas despega, está razonablemente seguro de que no se estrellará, y de que solo hay que ajustar algunos detalles. Lo mismo ocurre con las vacunas: antes de aplicarla al primer ser humano, están razonablemente convencidos de que es segura y eficaz.

Una persona que ha pasado el sarampión, la varicela o las paperas queda inmunizada y no vuelve a pasar (salvo en rarísimos casos) la enfermedad; sabemos qué anticuerpos protegen a esas personas y qué cantidad de anticuerpos son necesarios para protegerlas.

Así que primero se hacen experimentos con animales de laboratorio, hasta encontrar la manera de provocar la formación de anticuerpos sin causar graves efectos secundarios. Cuando por fin hay un prototipo que parece prometedor, se prueba en más animales, de distintas especies. Si todo sale bien, comienzan las pruebas con seres humanos, con adultos voluntarios. Se anotan todos los posibles efectos secundarios, se comprueban los niveles de anticuerpos obtenidos, si son comparables a los que teóricamente protegen contra la enfermedad, si se mantienen durante meses y años o bien desaparecen en poco tiempo. En ese momento, tras administrársela a algunos cientos de voluntarios, podremos afirmar que «la vacuna X induce niveles protectores de anticuerpos y no presenta efectos secundarios graves ni frecuentes», pero nos falta saber dos cosas importantes: si realmente, a la hora de la verdad, esos niveles de anticuerpos serán suficientes para proteger contra la enfermedad, y si existirá algún efecto secundario poco frecuente, que afecte a un individuo de cada mil o de cada millón.

Es entonces cuando empiezan las pruebas de campo, vacunando a la población general, en estudios previos a la comercialización. Y si esos estudios, con miles de personas, dan resultados satisfactorios, la vacuna se comercializa, pero se siguen haciendo estudios posteriores sobre su eficacia y su seguridad.

Dice Marín, en su página 175, que la eficacia de las vacunas «es un parámetro de laboratorio que mide el título de anticuerpos», y la efectividad compara «la incidencia de la enfermedad en los años anteriores y posteriores a la vacunación». Se equivoca las dos veces. Los títulos de anticuerpos son solo un requisito previo, pero hacen falta otros estudios para demostrar que la vacuna es eficaz. La incidencia antes y después es solo la guinda del pastel, una gráfica que queda muy bonita para enseñar, pero que no tiene ningún valor si previamente no se ha demostrado la eficacia y efectividad de la vacuna. Si quiere saber cómo se miden estos dos conceptos, siga leyendo.

«

Las enfermedades ya estaban disminuyendo antes de las vacunas

»

Durante sus estudios universitarios, Marcelo daba clases particulares y conseguía sacarse unos 200 euros al mes. Al acabar sus estudios de Derecho entró como becario en una firma de abogados; ganaba una miseria, apenas 500 euros. Pronto mostró su valía y fue ascendiendo en el escalafón. Pero era un chico ambicioso y siguió dedicando muchas horas al estudio; ya obtenía algo más de 2000 euros al mes como abogado cuando por fin ganó las oposiciones a notario. Meses después, hablando con unos amigos, comentó: «Ha sido una gran suerte para mí ganar las oposiciones, ahora como notario gano más de 5000 euros, y eso que apenas estoy empezando». «Te equivocas —le contestó uno de sus amigos—, las oposiciones no te han servido de nada. Como demuestra este gráfico, tus ingresos ya estaban aumentando antes de ser notario».

Es un típico razonamiento de los antivacunas. Llenan sus libros con gráficas que pretenden demostrar que las vacunas no sirven para nada y que las enfermedades infecciosas estaban bajando ellas solitas (la polio, en realidad, estaba aumentando, y el sarampión, ver pág. 180, llevaba décadas estacionado; pero los antivacunas suelen encontrar la manera de maquillar sus gráficas o de dar absurdas explicaciones, como se verá más abajo). El error de los antivacunas es el mismo que el del amigo de Marcelo: suponer que, sin ganar las oposiciones a notario, su sueldo hubiera seguido aumentando a la misma velocidad y habría alcanzado la misma cifra. En realidad su sueldo probablemente hubiera aumentado un poco, aunque solo sea por la antigüedad en la empresa, pero lentamente y sin llegar ni mucho menos a lo que gana un notario. Del mismo modo, nada permite afirmar que, sin vacunas, las enfermedades que disminuyeron a principios del siglo XX por diversos factores hubieran seguido disminuyendo hasta desaparecer.

En realidad, la gráfica histórica no prueba la eficacia ni la ineficacia de la vacuna, porque no existe un grupo control. Sabemos cuántos enfermos hubo en 1950, antes de la vacuna, y cuántos hubo en 1980, cuando la vacuna era ya de uso general, pero no sabemos cuántos enfermos habría habido en 1980 si no hubiéramos usado la vacuna. Podemos imaginarlo, podemos suponerlo, pero no podemos saberlo. En algunos casos, nuestras suposiciones pueden ser bastante acertadas; por ejemplo, sabemos que durante décadas prácticamente todos los niños pasaban en un momento u otro el sarampión, tanto ricos como pobres, tanto bien alimentados como desnutridos (la riqueza y la buena alimentación disminuían las probabilidades de morir de sarampión, pero no de pasar el sarampión). Por tanto, si vemos que se empieza a usar la vacuna y el sarampión disminuye hasta casi desaparecer, es bastante razonable suponer que la vacuna ha tenido parte importante en ese cambio. Pero en otras enfermedades no está tan claro; la difteria, la meningitis meningocócica, nunca han afectado a todos los niños, y unos años había más y otros años había menos, y es muy difícil saber exactamente cuál ha sido el papel de la vacuna en su disminución.

También es más significativa la gráfica histórica si tenemos un «experimento natural», si por ejemplo en un país se comenzó a vacunar cinco años antes que en otro y podemos comparar la incidencia de la enfermedad en los dos países. Tienen que ser dos países similares en circunstancias sociales y económicas y, a ser posible, geográficamente vecinos; por supuesto no sería justo comparar la mortalidad en Suiza con vacuna y la mortalidad en el Congo sin vacuna; pero sí que podríamos comparar Suiza con Austria. De todos modos, los resultados de tales comparaciones solo pueden ser orientativos. No se trata de un verdadero experimento, sino de una casualidad histórica, y entre los niños vacunados de un país y los no vacunados del otro puede haber muchos factores que invaliden la comparación.

En definitiva, los gráficos históricos no son la prueba de que las vacunas funcionen, y tampoco son la prueba de que no funcionen. Decir «en tal año comenzó la vacunación y desde entonces la enfermedad ha bajado» sería lo mismo que decir «en tal año se estrenó Lo que el viento se llevó, y desde entonces la mortalidad ha bajado». Son otros estudios, completamente distintos, los que prueban que la vacuna sí que es eficaz y la película no. Tanto los expertos en vacunas como los antivacunas muestran los mismos gráficos (aunque los interpretan de forma bien distinta); pero los expertos en vacunas no los presentan como prueba, sino como ilustración o ejemplo. Una vez han probado, por otros medios, que la vacuna funciona, te dicen: «Y ahora, fíjate en lo que ocurrió en tal país cuando se usó la vacuna».

¿Y cuáles son esos medios que de verdad permiten saber si una vacuna funciona o no funciona? Pues hay que comparar el número de enfermos entre dos grupos de personas, los que se vacunan y los que no se vacunan, o bien comparar el número de vacunados entre dos grupos de personas, los que han enfermado y los que no han enfermado.

Cuando tomamos, por ejemplo, mil personas vacunadas y mil personas no vacunadas, y las seguimos durante un tiempo para ver cuántos enferman, estamos haciendo un estudio de cohortes.

Cuando tomamos, por ejemplo, mil personas que han enfermado durante un cierto periodo, y las comparamos con otras mil que no han enfermado, y les preguntamos si se habían vacunado o no, estamos haciendo un estudio de casos y controles.

En condiciones experimentales, se buscan voluntarios dispuestos a ponerse la vacuna, se hace un sorteo, a unos se les inyecta la vacuna de verdad y a otros se les inyecta un placebo. Ni la enfermera que aplica la vacuna, ni los médicos que pueden atender al paciente, ni el mismo voluntario, saben si ha recibido la vacuna de verdad o el placebo; esos estudios se llaman a doble ciego. Eso es importante porque el saberlo podría influir en el diagnóstico del médico. Desde luego, en una enfermedad grave y de síntomas claros es poco probable que el médico se deje sugestionar, pero de todos modos los estudios se hacen con placebo para mayor seguridad. En otras enfermedades, como la rubeola, cuyos síntomas pueden ser muy poco claros, el riesgo de sugestión es muy grande: «Estas leves manchitas rosadas, ¿podrían ser rubeola? ¡No, porque el niño está vacunado! Deben de ser por otro virus, o por el calor». El sorteo es importante para garantizar que en los grupos, vacunados o no vacunados, haya más o menos la misma distribución de lugar de residencia, clase social, número de hermanos o cualquier otro factor conocido o desconocido que pudiera influir en el resultado.

De los resultados de un estudio experimental, de cohortes, prospectivo (sigues a los individuos desde el principio), aleatorio (al azar) y a doble ciego se obtiene un valor, la eficacia, que indica el porcentaje de enfermedades que se ha conseguido evitar con la vacuna. La eficacia indica lo que se podría conseguir en condiciones óptimas.

Después de probada su eficacia y su seguridad (es decir, que hay pocos efectos secundarios), se siguen haciendo estudios. Unos son de cohortes, pero ya no son ni aleatorios ni a doble ciego, y por tanto el resultado puede ser influido por muchos otros factores. Otros son de casos y controles. El resultado de estos estudios no nos da la eficacia, sino la efectividad, que es lo que se puede conseguir en la práctica, en la vida real.

Una determinada vacuna puede tener distinta efectividad en distintos países o momentos históricos, dependiendo de otros factores.

Al individuo le interesa, sobre todo, la eficacia: «Si me vacuno, ¿en cuánto disminuyen mis probabilidades de enfermar?». A las autoridades sanitarias les interesa más la efectividad: «Si incluimos esta vacuna en el calendario vacunal, ¿cuántas vidas podemos salvar? ¿Cuánto dinero nos costará la vacuna, y cuánto nos ahorraremos en gastos hospitalarios?».

Y aquí aparece una nueva valoración, la eficiencia, que es la relación entre el dinero gastado y los resultados obtenidos. En alguna parte debe de haber algo parecido a un subsecretario de Vacunaciones, que piensa: «Solo tengo un millón, ¿será mejor gastarlo en la vacuna del meningococo o en la de la hepatitis?». Pero por encima hay un director general de Salud Pública, que piensa: «Tenemos un millón para gastar, ¿debo dedicarlo a comprar vacunas, o mejoraría más la salud de la población si dedico ese dinero a una campaña antitabaco, o a promover el ejercicio físico y la dieta mediterránea?». Y más arriba hay una ministra de Sanidad que piensa: «¿Será mejor gastar dinero en salud pública y actividades preventivas, o en construir hospitales y reducir las listas de espera?». Y más arriba aún hay una presidente del Gobierno que piensa: «¿No deberíamos dedicar ese dinero a otras actividades más importantes para mejorar la vida de las personas, como abrir carreteras, crear escuelas, mejorar la enseñanza universitaria, crear puestos de trabajo? ¿O, mejor aún, dedicamos ese millón a actividades que apenas mejoran la vida de las personas, como subvencionar a deportistas de élite, comprar tanques, erigir monumentos al régimen, comprar obras de arte para el museo nacional?». En algún punto de la cadena de decisión, alguien se puede preguntar si no sería mejor quedarse el dinero, meterlo en un banco suizo, y un problema menos. Y por encima o por debajo de todo hay unos electores que a lo mejor solo te vuelven a votar si les reduces los impuestos. Y es que gobernar un país no es tan sencillo como parece, y continuamente tienes que estar tomando decisiones muy complejas.

En el próximo apartado explicaremos cómo se calculan la eficacia y la efectividad.

«

La mayoría de los enfermos estaban vacunados

»

Pues claro, en algunos casos la mayoría de los enfermos están vacunados, porque la mayoría de la población lo está.

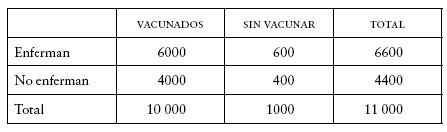

Imaginemos una epidemia de peste roja (no, usted no tiene síntomas de eso, es una enfermedad imaginaria) que afecta al 60% de los individuos. En una población hay diez mil personas vacunadas y mil sin vacunar. Con tan mala pata que la vacuna es absolutamente inútil: los han vacunado con un vaso de agua o con una pastilla de regaliz. ¿Cuánta gente enfermaría en cada grupo?

Pues enfermará el 60% de los vacunados y el 60% de los que están sin vacunar. La mayoría de los enfermos, 6000 de 6600 (el 90,9%) están vacunados, porque están vacunados el 90,9% de los habitantes.

En el cálculo anterior hemos supuesto que el vacunarse o no vacunarse depende únicamente del azar. Eso raramente ocurre si no se ha hecho un sorteo, como en un estudio científico. En la vida real, la gente se vacuna o no se vacuna por algún motivo. Supongamos que en ese país tienen un sistema sanitario muy poco equitativo, y que solo se vacunan los que pagan. Las mil personas sin vacunar son, básicamente, pobres, y tienen un riesgo de enfermar algo más alto: en vez de 600, enferman 800:

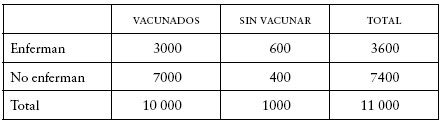

Los totales siguen siendo los mismos (no por casualidad, sino porque lo he decidido yo, que estoy poniendo un ejemplo y he hecho los cálculos para que los totales sean los mismos): el 90,9% de la población está vacunado, la enfermedad afecta al 60% del total, y la vacuna no sirve para nada. Pero aparentemente sí que tiene un pequeño efecto, porque solo están vacunados 5800 de los 6600 enfermos, el 87,9%, mientras que de los 4400 sanos está vacunado el 95,5%. La vacuna inútil no influye en la enfermedad, pero se asocia con un factor de confusión, la pobreza, que sí que influye. Podría haber sido justo al revés: en un país con un buen sistema sanitario, se ha vacunado primero a los que más necesitan la vacuna. El riesgo de los que quedaron sin vacunar es relativamente bajo, y el número total de enfermos sigue siendo el mismo:

Ahora parece que la vacuna no solo es inútil, sino perjudicial: de los 6600 enfermos estaba vacunado el 95,5%, frente al 84,1% de los 4400 sanos.

Como se trata de un ejemplo inventado, sabemos que la vacuna no funciona por definición, porque así es como he inventado las cifras. En un estudio real, no es ni mucho menos tan sencillo saber si la diferencia observada es real o se debe a un factor de confusión. Por eso los científicos repiten y repiten sus estudios, en distintos países, con distintos métodos, desde distintos puntos de vista. Y si alguno de los estudios da resultados contradictorios hay que pararse y pensar, comparar todos los detalles, hacer hipótesis sobre las posibles causas de las diferencias y diseñar nuevos estudios capaces de aclarar las dudas.

Los factores de confusión pueden ser muchos. Tal vez los de la ciudad se vacunan más que los de las zonas rurales (y a su vez, puede haber enfermedades más frecuentes en la ciudad, como la tuberculosis, o más frecuentes en el campo, como el tétanos); tal vez la gente que no se vacuna está menos preocupada por su salud, y por tanto hace una dieta menos sana o fuma más (o al revés, puede que en algunas zonas los que no se vacunan lleven un estilo de vida alternativo, tengan más tendencia a ser vegetarianos, o a no acudir al médico). En las enfermedades graves, como el tétanos o la difteria, lo normal es que todo el mundo acabe, antes o después, diagnosticado por un médico, al menos en los países ricos. Pero en las enfermedades leves, como la gripe, miles de casos pueden pasar desapercibidos si el paciente, en vez de ir al médico, se la pasa en su casa con aspirina y sopita caliente. Así que ciertos sectores de la población, que acuden al médico con más frecuencia, tienen más probabilidades de ser diagnosticados y también de haber sido vacunados.

Los factores de confusión pueden hacer que una vacuna inútil (pero inocua) parezca beneficiosa, o perjudicial; pero también pueden hacer que una vacuna útil parezca inútil, o que una perjudicial parezca útil. Por eso es importante hacer los estudios científicos al azar y usar métodos estadísticos para ajustar los posibles factores de confusión. Por eso hay que ser siempre muy prudente al analizar los datos que no vienen de un estudio científico sino de la vida real.

Un ejemplo de las tonterías que podemos llegar a creer si no tenemos en cuenta los factores de confusión: hace bastantes años oí a un pediatra decir que la lactancia artificial es mucho mejor para la salud que la lactancia materna. Creo que lo decía en serio, pobre hombre. La prueba: en África se da mucho pecho y la mortalidad infantil es mucho mayor que en Europa o Estados Unidos, donde se toma mucho biberón.

Hasta ahora hemos analizado una vacuna completamente inútil. Supongamos ahora una vacuna muy útil, tanto que evita la mitad de los casos de enfermedad (en realidad, las vacunas suelen ser mucho más eficaces, más del 90%; pero incluso una que solo protegiera en el 50% de los casos sería maravillosa: poder reducir a la mitad las muertes por tétanos, por sarampión, por difteria…).

Así que en nuestra pequeña ciudad, donde el 90,9% de la población está vacunada, viene una epidemia que afecta al 60% de las personas sin vacunar, pero solo al 30% de las vacunadas:

De los 3600 enfermos, el 83,3% estaba vacunado, frente al 94,6% de los sanos. La vacuna es eficaz en la mitad de los casos, pero la gran mayoría de los enfermos estaban vacunados.

Supongamos una vacuna más eficaz todavía. Enferman el 60% de las personas sin vacunar, pero solo el 7% de las personas vacunadas:

Todavía están vacunados la mayoría de los enfermos: el 53,8%. ¿Habrá quien intente usar ese dato como «prueba» de que la vacuna no sirve? La ignorancia es osada… También está vacunada la inmensa mayoría de los sanos: el 95,9%.

¿Cuál sería, en este ejemplo, la eficacia de la vacuna? Si quisiéramos resumirlo con una sola cifra, para el titular del periódico («La vacuna tiene una eficacia del XXX%»), ¿qué cifra usaríamos? ¿Tal vez 95,9 menos 53,8, una eficacia del 42,1%? No, eso no tiene nada que ver; solo hemos restado dos números a boleo, como los niños cuando tienen examen y no se lo saben.

Puesto que, de 10 000 vacunados, 9300 no han enfermado, ¿la eficacia sería del 93%? Tampoco; muchas de esas personas no hubieran enfermado de todos modos, no es la vacuna lo que las protegió.

En realidad, lo que queremos saber es cuántos enfermos habría habido si no existiera la vacuna, y cuántos casos se han evitado gracias a la vacuna. Si la gente se ha vacunado al azar, la proporción de enfermos debería haber sido la misma que entre los no vacunados: 600 de cada 1000, 6000 de cada 10 000. De los 6000 casos esperados, solo se han producido 700, y por tanto se han evitado 5300, el 88,3%. La vacuna tiene una eficacia del 88,3%; evita el 88% de los casos en los sujetos vacunados.

Expresado en la forma matemática habitual, primero se calcula el riesgo relativo, que es el riesgo de enfermar entre los vacunados dividido por el riesgo de enfermar entre los no vacunados. La eficacia es 1 menos el riesgo relativo:

Riesgo entre los vacunados: 700 / 10 000 = 0,07

Riesgo entre los no vacunados: 600 / 1000 = 0,6

Riesgo relativo: 0,07 / 0,6 = 0,117

Eficacia: 1 - 0,117 = 0,883

Expresado en «tanto por uno», que es como les gusta a los matemáticos, pero la mayoría de la gente nos entendemos mejor con los tantos por ciento: 88,3%.

Este método se puede usar para calcular la eficacia o la efectividad en los estudios de cohortes, pero no es adecuado para los estudios de casos y controles, porque no tienes el número total de vacunados y no vacunados, sino solo una parte (los controles no son todos los individuos sanos que existen, sino una muestra, una pequeña parte elegida al azar). Entonces hay que calcular la odds ratio, expresión inglesa intraducible que a veces se ha intentado traducir como «razón de ventaja». El resultado es bastante similar al riesgo relativo, pero un poco distinto. La efectividad es uno menos la odds ratio.

Odds (ventaja) es un término usado en el mundo de las apuestas. Es la probabilidad de obtener un resultado dividida por la probabilidad de no obtenerlo. Por ejemplo, la probabilidad de obtener el tres si lanzo un dado es de 1/6, y la probabilidad de no obtener el tres es de 5/6; la odds sería 1/5. Las apuestas irían «cinco a uno». En nuestro caso, la ventaja de vacunarse es la probabilidad de enfermar si te vacunas, dividida por la probabilidad de no enfermar si te vacunas. Luego se calcula la ventaja de no vacunarse, y finalmente se dividen.

Probabilidad de enfermar si te vacunas: 700 / 10 000 = 0,07

Probabilidad de no enfermar si te vacunas: 9300 / 10 000 = 0,93

Odds de vacunarte: 0,07 / 0,93 = 0,075

Probabilidad de enfermar si no te vacunas: 600 / 1000 = 0,6

Probabilidad de no enfermar si no te vacunas: 400 / 1000 = 0,4

Odds de no vacunarte: 0,6 / 0,4 = 1,5

Odds ratio: 0,075 / 1,5 = 0,050

Efectividad: 1 - 0,050 = 0’950

Es decir, una efectividad del 95%

Una vacuna que no sirva para nada (haga los cálculos en el primer ejemplo) daría un riesgo relativo de uno, y una odds ratio también de uno, y por tanto una eficacia y una efectividad de cero. Fíjese en que la palabra «riesgo» no tiene aquí un significado necesariamente negativo; podríamos calcular el «riesgo de que te toque la lotería». Si el riesgo relativo es tres, quiere decir que «si te vacunas, tienes el triple de probabilidades de enfermar que si no te vacunas». Si el riesgo relativo es 0,33, quiere decir que «si te vacunas, tienes la tercera parte de probabilidades de enfermar» (o tus probabilidades de enfermar disminuyen en dos tercios, ojo, que las cifras cambian mucho según cómo construyas la frase, y las reseñas periodísticas de los estudios científicos a veces se arman unos líos tremendos). El concepto de odds ratio es menos intuitivo y, muchas veces, para explicar los resultados de forma comprensible, se dice «el triple de probabilidades» o «la tercera parte de probabilidades», aunque no es matemáticamente correcto porque la cifra es un poco distinta.

Existe una fórmula matemática que facilita el cálculo de la odds ratio. Expresémoslo con letras:

Para acordarnos: arriba, se multiplican las casillas «iguales» («SÍ vacuna SÍ enfermo» por «NO vacuna NO enfermo»); y en el denominador se multiplican las casillas «diferentes» («SÍ vacuna, NO enfermo» por «NO vacuna, SÍ enfermo»).

La meningitis en Galicia

Dice Uriarte en su página 131:

En Galicia, en la campaña de la meningitis 1996-1997, se apreciaron 59 casos de meningitis posvacunal. La Consejería de Sanidad los descartó como efectos secundarios porque «entendió» que, al haberse producido dentro de los cinco días siguientes a la vacunación, la infección ya estaba en proceso de incubación.

Lo dice en el capítulo sobre efectos adversos de las vacunas, y lo dice como prueba de que «las instituciones sanitarias no están lo suficientemente preparadas para asumir la existencia de tales adversidades». En parecidos términos lo cuenta Marín (pág. 179).

Uriarte no explica de dónde sacó el dato y Marín dice que lo sacó de Uriarte. Buscando, buscando, he encontrado lo que podría ser el origen del asunto en el Boletín Epidemiolóxico de Galicia, volumen IX, número 6, accesible al público en: www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61663 y en el Informe de avaliación da xestión da campaña de vacinación fronte á meninxite C en Galicia (decembro 1996-xaneiro 1997) de la Xunta de Galicia, julio de 1997: www.sergas.es/gal/Publicaciones/Docs/SaludPublica/pdf10-394.pdf

Dice el primero: «Se sospechó la enfermedad en 59 vacunados», pero apenas unas líneas más arriba explica que consideran «vacunado» al que enfermó más de 15 días después de la vacunación, y que al que enfermó en los primeros 5 días después de vacunarse lo consideran «no vacunado». No sé si esta discrepancia es un error de imprenta, y debería ser «15 días» en ambos casos (como se lee en otros documentos de la misma fuente), o si simplemente entre los 5 y los 15 días no enfermó nadie. Esos casos no se refieren a la totalidad de la campaña 1996-1997, sino solo a las primeras 16 semanas de 1997 www.sergas.es/MostrarContidos_N3_T01.aspx?IdPaxina=61648

Realmente, algunos conspiradores son un desastre. Si lo que pretendía la Consejería de Sanidad gallega era ocultar que ha habido 59 casos de meningitis en personas vacunadas, se me ocurren formas mejores de ocultarlo que ponerlo en internet. Por ejemplo, no ponerlo.

Uriarte y Marín no han entendido nada. Para empezar, no se habla de las reacciones adversas o de los efectos secundarios de la vacuna, sino de su efectividad (las reacciones adversas se explican en otros párrafos de los mismos documentos).

La meningitis meningocócica no es un efecto secundario de la vacuna. La vacuna contra el meningococo no puede causar meningitis.

El verbo «puede» se utiliza en dos sentidos:

— Cuando decimos «la vacuna de la tosferina puede producir convulsiones», estamos hablando de un hecho real y comprobado. Entre uno y cinco casos de convulsiones por cada diez mil dosis de vacuna del tipo antiguo (celular), aproximadamente la cuarta parte con las nuevas vacunas acelulares. Lo dice cualquier publicación seria sobre vacunas, porque nadie pretende ocultar los efectos secundarios de las vacunas.

— Cuando decimos «la vacuna del sarampión puede producir autismo», estamos hablando de una hipótesis, de una posibilidad más o menos remota. No se puede, a priori, afirmar lo contrario, «es imposible que la vacuna del sarampión produzca autismo», del mismo modo que no se puede afirmar «es imposible que comer huevos fritos produzca autismo»; hay que hacer los estudios oportunos, y por supuesto jamás podremos estar seguros al 100%. Las afirmaciones siempre son más fáciles de demostrar que las negaciones. Para demostrar que existen tréboles de cinco hojas, lo único que hay que hacer es enseñarnos un trébol de cinco hojas y ya está. Para demostrar que no existen tréboles de cinco hojas deberíamos ver uno por uno todos los tréboles del mundo, pasados, presentes y futuros, y contarles las hojas. ¿Cómo puedo demostrar que, en un prado cerca de Calahorra, no brotó en 1258 ningún trébol de cinco hojas? ¿O que no brotará uno dentro de quinientos años? Jamás podremos estar seguros; lo más que se puede llegar a decir es «hemos comprobado varios millones de tréboles en distintos países del mundo, y ninguno tenía cinco hojas, por lo que concluimos que, si no es imposible, como mínimo es muy muy muy muy poco probable».

Cuando no conocemos ningún indicio razonable de algo, no nos molestamos en hacer estudios. Nadie ha hecho jamás ningún estudio para demostrar que comer huevos fritos no produce autismo, oír la radio no produce autismo, llevar zapatos no produce autismo…, sin embargo, estamos dispuestos a dar huevos fritos a nuestros hijos, ponerles zapatos y encender la radio, en la confianza de que no debe de ser malo. ¿Qué tal un libro antizapatos? «Hasta el siglo XIX, la mayoría de los niños no llevaba zapatos, y el autismo era desconocido. El uso indiscriminado de los zapatos ha ido paralelo al aumento de los casos de autismo. Los fabricantes de zapatos obtienen enormes beneficios. Las autoridades se niegan a tomar en consideración la relación entre zapatos y autismo…». Cuando algunos científicos lanzaron la hipótesis de que las vacunas podían provocar autismo, y al tiempo que los antivacunas se lanzaban a considerarlo un hecho probado, una verdad eterna e inmutable, decenas de científicos serios hicieron decenas de estudios para comprobar si era cierto o no, porque se toman en serio los indicios razonables, por mínimos que sean (y de momento los resultados de esos estudios indican que no, que no producen autismo, ver pág. 277).

Pero en ninguno de esos dos sentidos es posible que la vacuna contra el meningococo produzca meningitis infecciosa. Ni se ha demostrado que la produzca, ni cabe el más mínimo indicio de que la pueda producir, ni es posible siquiera formular tal hipótesis sin que a una persona razonable le duelan las neuronas. Tal vez haya en algún sitio un trébol de cinco hojas, pero no puede haber meningitis causadas por la vacuna. Se puede afirmar a priori que es imposible, completa y absolutamente imposible. Si hubiera algún indicio serio (que no lo hay) de que esa vacuna produce cáncer, asma, calvicie o parálisis, habría que hacer un estudio para estar seguros. Pero no hace falta ningún estudio para asegurar que la vacuna no produce meningitis. Es imposible de toda imposibilidad, sencillamente porque el bicho está muerto.

La vacuna oral de la polio está hecha con virus vivos pero atenuados. Muy raramente (aproximadamente un caso por cada dos o tres millones de vacunas; hasta uno por 700 000 en la primera dosis) puede producir poliomielitis (y eso tampoco se intenta ocultar, lo dice cualquier libro, y lo dice el mismo prospecto de la vacuna): https://sinaem4.agemed.es/consaem/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=60436&formato=pdf&formulario=PROSPECTOS

Pero la vacuna antimeningocócica está hecha con bacterias muertas, y por tanto no puede producir una meningitis. Ni siquiera están enteras, no son bacterias muertas enteras, alineadas como cadáveres en una fosa para bacterias, que igual se han despistado y enterraron una todavía viva (es cierto que hace muchos años, cuando los métodos de fabricación y los controles de las vacunas no eran los que hay ahora, hubo vacunas de la polio en que, por error, el virus no estaba realmente «muerto», ver pág. 258). No son tampoco trozos de bacterias muertas, brazos y piernas y cabezas cortadas de bacterias, sino solo piezas sueltas. Y esas piezas no son todas las piezas, trozos de ADN que en una película de ciencia ficción (pero no en la realidad) podrían volver a engancharse milagrosamente y resucitar a la bacteria. No; la vacuna usada en aquella epidemia era la «AC no conjugada», formada por polisacáridos capsulares purificados de meningococos A y C. Ni proteínas ni ADN. El polisacárido capsular es como la pintura anticorrosión del coche: si lo único que tiene es la pintura, si no tiene carrocería, motor ni ruedas, ni el mejor mecánico del mundo podría montar un coche nuevo. Ni aunque tuviera kilos y kilos de pintura a su disposición.

Un cubito de caldo de pollo podría producir una grave reacción en una persona alérgica al pollo. Alguien podría atragantarse si intenta comérselo entero. Lleva mucha sal, y es razonable pensar que el abuso de cubitos no es bueno para los hipertensos. Y, si existieran indicios serios de que el caldo de pollo en cubitos puede producir artrosis, cáncer o calvicie, habría que hacer estudios cuidadosos para asegurarse. Pero lo que no puede hacer un cubito de caldo es ponerse a cacarear y picotear como un pollo, porque no hay ningún pollo vivo dentro. Y si una persona me dice que ha visto cacarear y picotear a 59 cubitos de caldo de pollo, si encima lo escribe en un libro, no pienso «vaya, puede ser verdad, habrá que hacer un estudio», sino «no vale la pena seguir leyendo».

Pues bien, el cubito no solo contiene polisacáridos de pollo, sino también proteínas, grasas, ADN, probablemente cientos y cientos de moléculas distintas. El pollo está más «entero» dentro del cubito que el meningococo dentro de la vacuna.

Los casos de meningitis en sujetos vacunados no son complicaciones de la vacuna, sino fracasos de la vacuna, algo que también es malo, pero es distinto. Y los casos de meningitis ocurridos durante los primeros días después de poner la vacuna no se pueden contar como fracasos por dos motivos: primero, porque las infecciones tienen un periodo más o menos largo de incubación, desde que el paciente se contagia hasta que empieza a tener los síntomas de enfermedad. Segundo, porque las vacunas no actúan por arte de magia, ¡zas, ya estoy inmunizado!, sino que el organismo necesita unos días para poder fabricar suficientes anticuerpos. En función de estos dos factores, para cada vacuna hay un periodo durante el cual es como si no estuvieras vacunado; si enfermas en ese periodo, no es que la vacuna haya fallado, sino que te vacunaste demasiado tarde, ¡mala suerte! En el caso que nos ocupa, ese periodo se considera que es de 15 días. Por supuesto, aunque se intenta afinar lo más posible, puede que el límite quede un poco borroso. Tal vez una meningitis en el día 14 sí que fue un fracaso de la vacuna. Tal vez una meningitis en el día 16 no es un fracaso, sino que el sujeto ya estaba infectado antes de vacunarse y el periodo de incubación ha sido algo más largo de lo habitual. No hay manera de saberlo. De todos modos, tampoco va a haber tantos casos justo en esos dos o tres días; ese pequeño error no va a afectar mucho a la nota final de la vacuna.

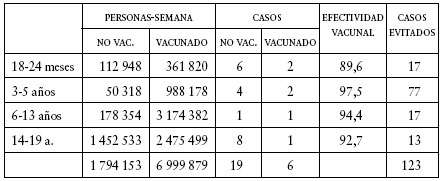

Los casos de meningitis en Galicia, en esas primeras 16 semanas de 1997, fueron los siguientes:

Los «no vacunables» son las personas que, por su edad o por alguna contraindicación, no estaban entre los que se tenían que vacunar. En aquella campaña se vacunó a niños y jóvenes desde los 18 meses hasta los 19 años.

Lo que decía, Uriarte y Marín no han entendido nada. Los 59 niños vacunados con meningitis no son los que la Consejería de Sanidad gallega «pretende ocultar», sino todo lo contrario, son los que «confiesa» de buena gana. Lo dicen bien claro sus documentos: 59 meningitis en niños vacunados. Pero no meningitis causadas por la vacuna, sino meningitis a pesar de la vacuna, meningitis que la vacuna no consiguió evitar. Fracasos de la vacuna. Fracasos plenamente reconocidos. No es entre los 59 vacunados, sino entre los 32 no vacunados, entre los que habría que buscar a los que fueron descartados por enfermar en los primeros 5 (o 15) días después de vacunarse. ¿Cuántos, exactamente? Las fuentes que he podido consultar no lo especifican. Evidentemente, como máximo serían 32. Y en realidad, muchos menos; seguro que la mayoría de esas 32 meningitis se produjeron antes de vacunarse.

El problema con las 59 meningitis en pacientes vacunados es que solo seis de ellas fueron causadas con seguridad por el grupo C (contra el que actúa la vacuna). No existe vacuna contra el grupo B, y por tanto las meningitis por meningococo B no se cuentan en el análisis de la eficacia de la vacuna. Y nos quedan las de causa desconocida.

Siempre hay casos en que no se logra identificar el microbio en el laboratorio. Pero llama la atención que el porcentaje de meningococos no identificados es mucho más alto entre los vacunados que entre los no vacunados. ¿Será por culpa de la misma vacuna? Los individuos vacunados, cuando enferman, suelen tener una enfermedad más leve; ¿es posible que tengan menos microbios, o que sus microbios estén alterados por los anticuerpos y eso los haga más difíciles de identificar? Las autoridades sanitarias gallegas reconocen que no saben a qué se debe, que lo están estudiando y que, de momento, limitarán el análisis a los meningococos de grupo C comprobado.

El análisis que hacen las autoridades sanitarias gallegas, limitándose a los casos de meningococo C confirmado, es el siguiente:

(Explicación sobre las «personas-semana»: el periodo de estudio eran 16 semanas. Si un niño se vacuna en la semana 3.ª, se le empieza a contar como vacunado 15 días después, en la semana 5.ª. Por lo tanto, el mismo niño contribuye al grupo «no vacunado» con 5 personas-semana, y al grupo «vacunado» con 11 personas-semana. Por supuesto, también hay niños que se habían vacunado antes del comienzo o que no se vacunaron en todo el periodo).

Lo de los casos evitados ya lo habíamos visto antes. Se calcula con una sencilla regla de tres: si entre 112 948 hubo 6 casos, ¿cuántos debería haber habido entre 361 820?

Tenía que haber habido 19, solo hubo 2, luego se han evitado 17.

(Probablemente el método usado por los epidemiólogos ha sido más complejo y correcto que el mío, y habrá algunas décimas de diferencia, pero como al final se redondea, nos da el mismo resultado).

Si calculásemos la efectividad «a lo bruto», hemos evitado 17 casos de 19, el 89,5%, casi la misma cifra que dan ellos, el 89,6. Pero claro, no lo podemos calcular con la cifra redondeada; hay que usar los decimales, y entonces nos saldría 90,63%. ¿Qué pasa? Pues que lo correcto en este caso es usar la odds ratio, porque es un estudio de casos y controles (ver pág 35). Las «personas-semana» no son solo los sanos, incluyen también los enfermos, y habría que hacer la resta, y supongo que los autores del estudio la han hecho; pero como la diferencia entre las dos cifras es enorme, aunque no hagamos esa resta el resultado es el mismo:

odds ratio = (112 948 × 2) / (360 820 × 6) = 0,104

efectividad = 1 - 0,104 = 0,896 (89,6%)

Han calculado por separado la efectividad y el número de casos evitados para cada grupo de edad, porque la eficacia de la vacuna y la incidencia de la enfermedad no son iguales en cada grupo. Si hiciéramos el cálculo directamente sobre el total nos saldría una cifra diferente.

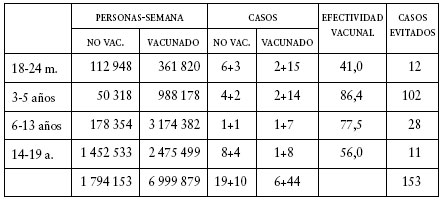

«¡Pero han hecho trampa! —pensará alguno—. Con la excusa de que no se aislaba el meningococo C, han borrado del análisis los 44 casos de meningitis no clasificada en individuos vacunados». No, no han hecho trampa (si quisieran hacer trampa, simplemente no nos habrían dicho nada de esas meningitis. Nunca lo habríamos sabido si ellos no lo hubieran dicho. Los antivacunas son capaces de creer que cientos de gobiernos y decenas de miles de científicos nos engañan, y resulta que la Consejería de Sanidad de Galicia no es capaz, no ya de mentir, sino de tener la boca cerrada). No han hecho trampa, sino que han analizado los datos de la forma que en aquel momento les pareció la más correcta. Pero, por si acaso, unos párrafos más adelante, el mismo informe explica lo que habría ocurrido si se hubieran contado también las meningitis no clasificadas: la efectividad de la vacuna sería menor, pero el número de enfermedades evitadas habría aumentado.

¿Cómo puede ser eso, cómo pueden evitarse más enfermedades con una vacuna menos eficaz? Ahora lo veremos. Por desgracia, los documentos a los que tengo acceso no especifican las edades de esos enfermos, por lo que tendré que inventar ese dato para hacer el cálculo (casi seguro que llamando a la Consejería de Sanidad gallega podría obtener los datos reales, pero no quiero perder y hacerles perder a ellos varias horas, cuando total solo se trata de explicar una paradoja estadística).

Supongamos que todas las meningitis no clasificadas (las 44 de los vacunados y las 10 de los no vacunados) son del grupo C, y procedamos a repartirlas en los distintos grupos de edad, aproximadamente en la misma proporción que las otras meningitis:

¿Ve lo que ha ocurrido? Si la enfermedad es más frecuente, la vacuna, aunque sea menos eficaz, puede evitar más casos. Y salvar muchas vidas.

Porque en el mismo documento de la Consejería de Sanidad se nos explica que durante esas 16 semanas de 1997 murieron en Galicia cinco niños por meningitis, cuatro de ellos por meningococo C comprobado. Ninguno estaba vacunado. Pero, claro, ni Uriarte ni Marín mencionan ese pequeño detalle. Los antivacunas niegan y esconden sistemáticamente los peligros de no vacunarse.

En el año 2000 se publicó el estudio final sobre el asunto de los meningococos no identificados. Explican que, ya antes de la vacuna, el meningococo era más difícil de identificar en niños y jóvenes (es decir, en los que más adelante se iban a vacunar). Solo se identificaba en el 48% de los pacientes entre 18 meses y 19 años, frente al 62% a otras edades. Pero, a partir de la vacunación, el porcentaje de microbios identificados bajó aún más, al 24%. En 65 casos de meningitis no identificada (unos vacunados, otros no) hicieron pruebas más sensibles y lograron encontrar el microbio en el 74% de los vacunados y en el 52% de los no vacunados, lo que demuestra que, en efecto, la vacuna dificulta la identificación del meningococo.

MALVAR PINTOS, A. «Resultados del estudio de subdetección del meningococo en sujetos vacunados en Galicia», Revista Española de Salud Pública, 2000; 74: 381-6.

http://scielo.isciii.es/pdf/resp/v74n4/malvar.pdf

La edad de vacunación

Muchos padres creen que es malo vacunar a los niños tan pronto. He conocido familias que estaban dispuestas a vacunar a sus hijos, pero solo después del año o después de los dos años. Me quedo pasmado al oír tales cosas. Cientos de científicos de decenas de países, con años de experiencia, tras leer los resultados de cientos de estudios científicos, han llegado a la conclusión de que la mejor edad para vacunar son los dos meses, y aquí, ante mis ojos, alguien ha pensado que será mejor a los 15 meses, así, porque sí…

A veces, el argumento que esos padres han oído contar es bastante simplista. «¿Cómo vamos a vacunar a un niño tan pequeño, cuando su sistema inmunitario es inmaduro?». He oído cientos de veces argumentos iguales, aplicados a otros aspectos de la crianza de los niños: «¿Cómo puedes ponerlo al pecho antes de 24 horas de nacer, no ves que su estómago aún no está preparado?», «¿cómo puedes darle el pecho a media noche, no ves que su estómago necesita descansar?». No basta con bonitas palabras y con «lógica irrefutable»; para sustentar una afirmación hacen falta datos y pruebas. ¿Qué diablos de problema produce, exactamente, el vacunar a los niños «tan pronto»? ¿Dónde está el estudio científico que demuestra que vacunar al año, o a los dos años, es mejor que vacunar a los dos meses? ¿No le parece que, si existiera tal estudio, en todos los países se vacunaría a los dos años?

Volvamos a la teoría de la conspiración universal. Si la vacuna solo la ponen para ganar dinero, ¿acaso no ganan el mismo dinero a los dos meses que a los dos años? ¿De verdad cree que, si fuera mejor vacunar a los dos años, no vacunarían a los dos años todos los países de la tierra? ¿Piensan que la ponen a los dos meses solo para fastidiar?

La edad recomendada de vacunación es un equilibrio entre dos factores: la eficacia de la vacuna y el riesgo de enfermar. Si la vacuna se pone demasiado pronto, es posible que no sea efectiva, porque el organismo del bebé todavía no tiene capacidad para responder. No es una cuestión de todo o nada, no es «al mes, la vacuna es inútil, a los dos meses siempre funciona»; es un cambio gradual, cuanto mayor es el bebé, mayor es la probabilidad de que responda adecuadamente. Depende de la vacuna; la de la tuberculosis y la de la hepatitis B sí que se aplican al nacimiento porque sí que son eficaces en ese momento. Por otra parte, si la vacuna se pone demasiado tarde, es posible que el bebé haya pillado antes la enfermedad.

Contrariamente a lo que mucha gente parece pensar, el riesgo de los efectos secundarios no aumenta cuando el niño es muy pequeño. Al contrario. El riesgo, en todo caso, aumenta con la edad, al menos en algunas vacunas: las mujeres adultas vacunadas de la rubeola tienen muchos más dolores articulares que los niños. La vacuna de células enteras (la antigua) de la tosferina no se administraba después de los seis años, debido a sus efectos secundarios; y de la vacuna actual (celular) y de la difteria hay una vacunas especiales para adultos, que llevan una dosis menor.

No es tan extraño, si se para a pensar. ¿No ha oído nunca decir que un adulto que pasa la varicela o alguna otra enfermedad infantil la pasa mucho más fuerte que un niño? Muchas veces los niños siguen jugando con varicela y todo, el problema es convencerles de que no pueden ir al parque, mientras que a los adultos les duele todo. Pues lo mismo ocurre con las vacunas. En los bebés más pequeños la vacuna hace poco efecto: pocos efectos primarios y también pocos efectos secundarios.

La OMS y el Unicef han publicado un documento, Immunization Summary, que contiene el calendario de vacunación y las coberturas vacunales de todos los países del mundo. La última edición es de 2010, con datos de 2008. Puede leerlo entero aquí: www.childinfo.org/files/Immunization_Summary_2008_r6.pdf

Resulta interesante comparar el calendario de los distintos países. Centrándonos en la serie básica: en España, difteria, tétanos, tosferina acelular, Haemophilus y polio inyectable se administran a los dos, cuatro, seis y quince-diecisiete meses. Pues bien, en el Reino Unido es a los dos, tres y cuatro meses, en Francia, a los dos, tres, cuatro y dieciséis; en Alemania, a los dos, tres, cuatro y once; en Finlandia, a los tres, cinco y doce; en Italia, a los tres, cinco y once; en Bélgica, dos, tres, cuatro y quince; en Argentina (con tosferina celular y polio oral), a los dos, cuatro, seis y dieciocho meses, en Canadá, dos, cuatro, seis y dieciocho, en Brasil, dos, cuatro y seis meses, en Estados Unidos, dos, cuatro, cinco y quince, en China, tres, cuatro, cinco y dieciocho (sin Haemophilus), en Rusia, tres, cuatro y medio, seis y dieciocho (sin Haemophilus). Básicamente, todos los países europeos y otros con un cierto nivel de desarrollo vacunan casi a la misma edad.

Pero hay otros que vacunan antes, y no siempre de todas las vacunas, pero sí al menos de DTP y polio: Níger, seis, diez y catorce semanas y dieciséis meses. Nigeria, seis, diez y catorce semanas. India, seis, diez, catorce semanas y dieciocho meses. Congo, seis, diez y catorce semanas. Tanzania, cuatro, ocho y doce semanas. La mayoría de los países del África subsahariana, y algunos otros, se ven obligados a vacunar bastante antes que nosotros porque el riesgo de infección es muy alto.

En la edición anterior del mismo libro (2008, con datos de 2005) decían que en Islandia se vacunaba a los cinco y doce meses. Cuando lo vi, pensé que en una isla en medio de un mar de hielo, con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, se atrevían a esperar cinco meses para poner la primera vacuna. Pero la edición actual dice que vacunan a los tres, cinco y doce meses. De pronto he comprendido que lo de «cinco y doce» debía de ser una errata, pues por otra parte sería también el único país que solo ponía dos dosis iniciales. He buscado confirmación por otras vías, y en efecto, el calendario islandés de 2002 ya decía tres, cinco y doce meses: www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/iceland.html

No, ni siquiera en Islandia se atreven a recomendar la primera dosis más tarde de los tres meses. No se atreven, porque sería peligroso. ¡Y he conocido padres que se atreven a esperar más de un año!

La vacuna de la hepatitis B en algunas comunidades de España y algunos otros países europeos se administra al nacer. Esto causa estupor y consternación a algunos: «¡Cómo se atreven a meter esos virus en el cuerpecito de un pobre recién nacido inocente!».

Pero ¿qué cree, que los niños nacen en una burbuja? Hay virus, bacterias, hongos, esporas, ácaros microscópicos, polen, caspa humana y de animales y otros mil restos orgánicos e inorgánicos por todas partes. Cuando usted pasa por un sitio y exclama «¡Hum, huele a pescadito frito!» (o «¡Puag, huele a mierda!») es porque moléculas del pescado (o de la mierda) han penetrado en su nariz. Cuando una persona alérgica al polen, a los ácaros, a los mohos o a los gatos sufre un ataque de asma es porque los granos de polen, las deposiciones del ácaro, las esporas del moho o la caspa del gato han penetrado hasta la profundidad de sus bronquios.

En el momento mismo del parto, el recién nacido empieza a ser colonizado por miles de microbios de docenas de especies distintas, microbios de la vagina, del ano y de la piel de su madre, que traga y respira y se depositan en su piel y entran en sus ojos y en sus oídos.

Se han hecho muchos estudios sobre la velocidad con que el recién nacido es colonizado por los gérmenes. El de Rotimi y Duerden, por ejemplo, se puede leer en internet. Hicieron repetidos cultivos de 23 recién nacidos ingleses.

En el ombligo, el primer día (antes de 24 horas), cinco niños tenían estafilococo dorado, cuatro estafilococo epidermidis (entonces se llamaba «albus»), uno estreptococo. En el segundo día ya había 17 con estafilococos dorados, tres con enterococos, dos con E. coli y unos cuantos más.

En la boca, el primer día 15 niños tenían estreptococos viridans, ocho estreptococos salivarius, seis estafilococos albicans, uno neisseria. El segundo día, 17 viridans, 14 salivarius, siete epidermidis, siete cocos anaerobios, tres Haemophilus influenzae, dos bifidobacterias, dos neisserias, uno enterobacteria, uno enterococo.

En las heces, el primer día, uno enterococo, dos estreptococos, y seis estafilococos. El segundo día, 12 enterobacterias, 21 enterococos, cuatro estreptococos, 17 estafilococos, siete anaerobios gram-negativos, 17 anaerobios gram-positivos, seis clostridios, tres cocos anaerobios. Pocos de los 23 niños estaban colonizados por Proteus, Klebsiella o Serratia; la primera Pseudomona apareció a los seis días, en un solo niño. Y tenga en cuenta que el tubo digestivo no se coloniza por abajo, sino por arriba: todos esos son microbios que entraron por la boca del bebé, sobrevivieron a las defensas y a los jugos gástricos, fundaron familias felices y bien avenidas y tuvieron tiempo de que sus hijos (o tataranietos) empezasen a irse de casa y aparecer en las heces en 24 o 48 horas.

Y esos solo son los microbios que buscaron y encontraron; seguro que había muchos más que solo habrían crecido en medios de cultivo especiales. Y no miraron los virus, los hongos ni los ácaros.

Me pregunto qué dirían los antivacunas si, en el momento mismo de nacer, diéramos a los bebés una vacuna por vía oral de bacterias vivas, ni siquiera atenuadas, la bacteria entera y verdadera, con estreptos, estafilos, neisserias, Haemophilus, enterobacterias… Pues bien, eso es lo que hace la naturaleza, espontáneamente, con todos los niños.

¡Pero es que la vacuna se la inyectan, se la meten dentro! Exacto. La vacuna se la tienen que inyectar, porque de otro modo no le haría ni cosquillas.

Recuerde el caso de la polio. Hay una vacuna oral y otra inyectada. Y es la oral la que tiene más efectos secundarios, porque contiene virus vivos (atenuados). El hecho de ser inyectable no significa que la vacuna sea más peligrosa.

El virus de la hepatitis, incluso en su forma normal (sin atenuar ni nada), no actúa por vía oral. La hepatitis no se contagia por vía oral (salvo tal vez en casos excepcionales, por alguna herida en la boca). La vacuna de la hepatitis ni siquiera está hecha con virus muertos. Es decir, no contiene ningún virus que alguna vez estuvo vivo y lo mataron. Está hecha con proteínas obtenidas por ingeniería genética (¡anda, ya he soltado otras palabras tabú! Seguro que algunos antivacunas son también antiingeniería genética. Qué le vamos a hacer; la vacuna se obtiene por ingeniería genética y no hay ninguna conspiración para ocultarlo). Aunque metiéramos al bebé en remojo en una bañera de vacuna y le hiciéramos beber un par de vasos, no quedaría inmunizado. La única manera de que esas proteínas provoquen una respuesta inmunitaria es inyectándolas.

Y si fuera posible vacunar más tarde, solo por no oír a los antivacunas quejándose, le juro que vacunaríamos más tarde. Pero es que hay un caso en que no se puede esperar: cuando la madre es portadora del virus. Si el recién nacido se contagia de hepatitis B al nacer sufre una enfermedad habitualmente leve, pero con mucho más riesgo de complicaciones. También hay casos de hepatitis fulminante, mortal, en el recién nacido. Y el riesgo de complicaciones a largo plazo (hepatitis crónica, cirrosis, insuficiencia hepática, cáncer de hígado) es mayor en el recién nacido. Para evitarlo, a todos los hijos de madre portadora hay que inyectarles antes de doce horas la vacuna y gammaglobulina antihepatitis.

Si la madre no es portadora, la vacunación no corre tanta prisa. Pero has de estar seguro: hay que hacer pruebas a todas las embarazadas, las pruebas no deben fallar nunca, los laboratorios no deben confundir nunca los análisis de dos personas distintas, los médicos y enfermeras no deben olvidarse nunca de comprobar la historia…, en algunos países, dependiendo de la prevalencia de hepatitis en la población y del porcentaje de embarazadas correctamente atendidas, prefieren vacunar a todos los recién nacidos y ya está. Porque, de todos modos, casi no hay efectos secundarios.

Las vacunas en Japón

Otras veces se hace creer a los padres que en otros países se vacuna más tarde, y que lo de vacunar a los dos meses es una especie de absurda manía de los médicos españoles. Por ejemplo, en esta página web (y en otras varias) se dice:

Japón: a mediados de los setenta, el gobierno elevó la edad mínima de vacunación desde los dos meses a los dos años. En Japón descendió drásticamente el número de muertes súbitas y actualmente tiene la tasa más baja del mundo de mortalidad infantil, habiendo pasado del puesto 17 al número 1 www.kaosenlared.net/noticia/proposito-entrevista-rodriguez-farre-sobre-vacunas

Lo mismo explica Marín en la página 113 de su libro. Eso sí, no dice que hubo menos muertes súbitas, sino que se pagaron menos indemnizaciones por daños vacunales. Lo que no es lo mismo, aunque él no comprenda la diferencia.

¿Vacunan en Japón después de los dos años? El mismo lector puede comprobarlo (ya que Marín no se molestó en hacerlo). Hoy en día, casi todo está en internet, y parece mentira que la gente esté dispuesta a creer y repetir afirmaciones como esa sin perder unos minutos en verificarlas. Le explicaré paso a paso cómo lo he hecho. Supongo que la mayoría de mis lectores, como yo, no entienden ni papa de japonés. Por fortuna, los japoneses son conscientes de ese problema y sus autoridades han tenido la gentileza de colgar en la red informaciones en inglés. Vaya a Google y busque las palabras: Japan, immunization, schedule.

La tercera página que a mí me sale (cuando lo mire usted, el orden puede ser distinto) es esta: http://idsc.nih.go.jp/vaccine/dschedule/ImmEN-05rev.pdf

Es una página del gobierno japonés (como indica el dominio go.jp) que reproduce el calendario de vacunaciones para 2005. Verá que hay unas vacunas «por ley», literalmente: «El objetivo es proteger la salud pública. La vacunación es fuertemente recomendada por ley» (no usa la palabra «obligatoria») y otras voluntarias.

Las vacunas fuertemente recomendadas son:

- — Polio oral, dos dosis entre los 3 y 18 meses.

- — Difteria, tétanos, tosferina acelular (DTaP): tres dosis entre los 3 y 12 meses, y otra de recuerdo entre los 18 y 30 meses. Otro recuerdo de difteria y tétanos a los 11 o 12 años.

- — Sarampión, una dosis entre los 12 y 15 meses.

- — Rubeola, una dosis entre los 12 y 36 meses.

- — Encefalitis japonesa, tres dosis entre los 3 y 5 años, otra a los 9-10 y la quinta a los 14-15 años.

- — Tuberculosis, una dosis entre los 3 y 12 meses.

Las vacunas voluntarias son:

- — Gripe: dos dosis al año a partir de los seis meses.

- — Varicela y paperas, a partir del año.

- — Hepatitis B, tres dosis a partir del nacimiento.

- — Hepatitis A, tres dosis a partir de los 16 años.

El calendario japonés no da unas edades concretas. Existe un periodo para cada vacuna, y dentro de esos periodos unas flechitas rojas indican en qué momento se suelen poner las inyecciones. Según esas flechitas, la vacuna de la polio se suele administrar a los cuatro y diez meses, las del sarampión y rubeola a los doce meses, la de la tuberculosis a los tres meses, y las tres primeras de difteria, tétanos y tosferina entre los seis y nueve meses (aunque parece que han tenido que juntar las flechitas para no chocar con las letras del gráfico. Según el Immunization Summary antes citado, la primera dosis es a los tres meses).

Evidentemente, el que un niño determinado se vacune un poco antes o un poco después no tiene mucha importancia. ¿Por qué, entonces, otros países dan fechas concretas, «dos, cuatro y seis meses», mientras que en Japón el calendario es flexible? Supongo que porque así les funciona. Los japoneses son gente muy organizada y respetuosa de la autoridad, probablemente basta con sugerir una edad para que casi todos los niños se vacunen precisamente a la edad sugerida. Pero en otros países, probablemente el calendario inflexible funciona mejor. Piense en las salas de espera de la Seguridad Social, llenas de niños que saltan y corren, y en las visitas de cinco minutos (si llega) con un pediatra estresado. Con un calendario rígido es muy fácil comprobar quién está bien vacunado: «¿Qué edad tiene el niño?». «Cinco meses». «¿Cuántas vacunas lleva?». «Dos». «Muy bien, el mes que viene le toca la tercera». Si tuviéramos que empezar a negociar «yo se la pondré a los dos, siete y diez», «pues nosotros habíamos pensado vacunarlo a los cinco, siete y ocho»…, no acabaríamos nunca. Y en la confusión, probablemente algún niño se quedaría sin vacunar.

Si alguna vez en Japón retrasaron las vacunas, es evidente que las han vuelto a adelantar (y los antivacunas harían bien en enterarse y en preguntarse por qué).

Casualmente, cuando busqué (Japan, immunization, schedule) en Google, la segunda página que apareció era de un sitio antivacunas norteamericano: www.vaclib.org/basic/japanusa.htm

Dicen: «Es bien conocido que cuando Japón elevó la edad mínima de vacunación a los dos años en 1975 la tasa global de mortalidad infantil mejoró para convertirse en la más baja del mundo. […] En 1995, las leyes de vacunación del Japón cambiaron». Luego ponen el calendario de 2002 (muy similar al de 2005) y lo comparan con el norteamericano, y se quejan de que en Estados Unidos se administran más vacunas y más inyecciones. Sí, en Japón no vacunan de Haemophilus o meningococo. Pero en España no vacunamos de encefalitis japonesa. También es cierto que en muchos países ponen cuatro dosis de vacuna de la polio, y en Japón solo dos dosis. Bueno, cada país decide qué vacunas administra en función de su situación epidemiológica, del riesgo percibido, de la eficacia de la vacuna… En Japón se fabrican sus propias vacunas, y es posible que esas vacunas sean algo diferentes. Además, es un país insular, muy alejado de otros países, que no suele recibir inmigrantes del tercer mundo, sino turistas (y no demasiados) de países ricos. Y tienen un excelente sistema sanitario, que les permitiría detectar y tratar rápidamente un brote epidémico (siguen usando la vacuna antipolio oral, con la cual es posible impedir la extensión de los brotes de polio; la inyectable que usamos nosotros no es tan efectiva porque el sujeto vacunado, aunque no sufra la enfermedad, puede ser portador sano del virus; ver pág 128). Los expertos japoneses han hecho sus estudios, han calculado sus riesgos y han decidido que ese es el calendario más adecuado para su situación; otros países han decidido otras cosas.

Pero el misterio permanece: ¿de verdad en 1975 Japón puso la edad de vacunación en dos años? ¿De verdad disminuyó después la mortalidad infantil? Y, sobre todo, ¿fue lo uno la causa de lo otro?

Busco (Japan, immunization, law) en Google, y encuentro un artículo de Nakatani y colaboradores (2002) titulado «Desarrollo del plan de vacunaciones en Japón». No menciona nada de un cambio de ley en 1975; no menciona ningún cambio legal entre 1948 y 1999. Pero hay una gráfica de cobertura vacunal que muestra un espectacular descenso de la tasa de vacunación contra la tosferina y la difteria en los años 1973-1977, con un mínimo en 1976: de un 50-60% de vacunados se bajó a menos del 10%; luego la tasa volvió a subir, y desde 1995 se mantiene por encima del 95%. La vacuna de la polio también bajó en aquellos años, pero menos, y se mantuvo por encima del 60%. El texto del artículo no hace ningún comentario sobre esa bajada. El misterio aumenta: los antivacunas hablan de un retraso en la vacunación, pero más bien parece que hubiera una ausencia de vacunación. Sigamos buscando.

Ahora busco en Google (pertussis immunization, Japan, 1975). Pertussis significa tosferina, el componente de la antigua vacuna DTP que más efectos secundarios tenía. En seguida encuentro un artículo de Morgan en la Revista de la Asociación Quiropráctica del Canadá de 1997. El resumen del artículo es prometedor: empieza diciendo: «Una parte de los quiroprácticos se ha opuesto históricamente a la práctica de la vacunación. Esta oposición se ha basado en precedentes históricos y filosóficos, pero con escaso apoyo de la literatura científica». Y termina con las palabras: «En vista de las considerables pruebas científicas de la deseabilidad y eficacia de la vacuna contra la tosferina, los quiroprácticos deben animar a los pacientes a participar en este valioso servicio de salud pública».

Más adelante explica que diversos estudios no han encontrado relación entre la vacuna celular de la tosferina (la antigua) y la encefalopatía, el asma o la muerte súbita. Ante la alarma social que se había creado, en varios países como Inglaterra, Holanda y Japón se dejó de vacunar contra la tosferina en los años setenta; en cada uno de ellos se tuvo que volver a vacunar cuando se produjeron graves epidemias de la enfermedad. Concretamente en Japón la vacunación se interrumpió en 1975, y el número de enfermos aumentó de 206 en 1971 a 13 105 casos con 41 muertos en 1979. En 1981, Japón reinició la vacunación con una nueva vacuna acelular con menos efectos secundarios (también se usa en España desde hace años).

Parece que el doctor Morgan sabe algo sobre el tema, y Google encuentra otro artículo suyo, pero el vínculo está roto. Realizamos una nueva búsqueda con las palabras (Morgan, pertussis immunization, Japan), y aparece esta página: http://webspace.webring.com/people/il/lmorgan/fearmongers/japan_sids.htm

Es un texto escrito como un artículo de una revista científica, con su bibliografía al final, y firmado por «Lon Morgan, DC, DABCO». Una nueva búsqueda en internet nos permite descubrir que DC significa Doctor of Chiropractic y DABCO Diplomate American Board of Chiropractic Orthopedics. Pero no cita ninguna revista concreta, parece un artículo que no se llegó a publicar. Siempre es bueno en estos casos ver dónde estamos, quién exactamente nos ofrece esta información. Aunque la web no es un prodigio de diseño (no hay ningún botoncito para volver al «home»), podemos recortar la dirección de internet hasta encontrar algo significativo. Y así llegamos a una página llamada «Issues in immunization» (temas sobre vacunación): http://webspace.webring.com/people/il/lmorgan

Si entramos en «about this site», nos enteramos de que la página está totalmente escrita y pagada por el doctor Morgan. La página está dedicada a desmontar las mentiras de los antivacunas, a los que llama fear mongers (metemiedos). Lástima que esté todo en inglés.

Volvamos al artículo sobre Japón. Morgan explica que en 1992 Viera Scheibner (¿y quién es Viera Scheibner? ¡No podemos explicarlo todo en este libro! Búsquelo en la Wikipedia en inglés) publicó un libro titulado Vaccination: 100 Years of Orthodox Research shows that Vaccines Represent a Medical Assault on the Immune System [Vacunación: 100 años de investigación ortodoxa muestran que las vacunas representan un ataque médico contra el sistema inmunitario] (y parecía que los títulos largos habían pasado de moda). En ese libro dice que, cuando los japoneses cambiaron en 1975 su calendario de vacunaciones, la muerte súbita desapareció completamente del país.

La realidad de los hechos, según Morgan (y apoya cada punto en citas bibliográficas, por si alguien lo quiere comprobar), es la siguiente:

En 1974, dos bebés murieron en Japón poco después de recibir la vacuna DTP. Mientras se investigaban esas muertes, se tomó la decisión de retrasar la vacuna hasta los dos años. Es decir, mientras en el artículo antes citado parecía decir que fue el gobierno el que suspendió la vacuna, en realidad el gobierno solo la retrasó, pero la población (asustada, supongo yo, por las noticias) dejó de vacunar espontáneamente.

En Japón existía un sistema de indemnización para víctimas de efectos secundarios de las vacunas (más tarde, Estados Unidos y otros países también lo pusieron en marcha). La idea (esto lo explica Nakatani) es que los niños que sufren un efecto secundario se han sacrificado por el bien común y la sociedad les debe algo. Como es siempre difícil decir si un problema concreto es causado por la vacunación o se debe a otras causas, se decidió pagar la indemnización no solo en los casos de efectos secundarios claramente causados por la vacuna, sino también en cualquier caso dudoso en que no se pudiera probar lo contrario.

Total, seguimos con Morgan, que entre 1970 y 1975 se pusieron en el Japón 25 a 40 millones de dosis de vacuna DTP, y se pagaron indemnizaciones por once casos de muerte súbita del lactante. Mientras la vacunación se realizó después de los dos años, no se pagó ninguna indemnización por muerte súbita.

Pero resulta que la muerte súbita del lactante ocurre, por definición, antes de los doce meses. De hecho, casi todos los casos se producen antes de los nueve meses. Claro que no había ningún caso después de la vacuna, si vacunaban a los 24 meses.

Que se dejaron de pagar indemnizaciones, es un hecho admitido. Pero ¿dejaron de producirse las muertes súbitas? (La respuesta es difícil, añado yo, porque la muerte súbita del lactante, ver pág. 245, aunque siempre ha existido, no se conocía con ese nombre; la incidencia de muerte súbita «aumenta» en todos los países a medida que los médicos se familiarizan con ese concepto y empiezan a escribir «muerte súbita» en el certificado de defunción en vez de escribir «ahogamiento» u otra cosa, y en distintos países o distintas zonas el cambio se produce antes o después). Los médicos japoneses usan el término genérico de «muerte inesperada», que a su vez pueden atribuir a cuatro causas: aspiración, neumonitis intersticial, muerte súbita del lactante (SIDS) o sofocación. Con esas limitaciones, los datos de las autopsias de bebés de una semana a un año en la región médica de Tokio (una de las cuatro del país, la que contaba con los datos más completos) son:

Una disminución del número global de muertes inesperadas a finales de los sesenta, antes de retrasar la vacuna (tal vez debida a una mejora global del nivel de vida, de la atención médica, o vaya usted a saber). Desde entonces, el número de muertos se mantiene bastante constante (y el periodo con menos casos no fue cuando se dejó de vacunar, sino cuando ya se había vuelto a vacunar, aunque puede ser un cambio casual). Los casos etiquetados como SIDS han ido aumentando a medida que el diagnostico se ponía «de moda», sin que aumentase el número global de muertes inesperadas.

Se volvió a vacunar antes del año (no he podido averiguar en qué fecha; en la gráfica de Nakatani hay una subida de la cobertura vacunal en 1977, y en 1981-1982 ya se ha superado el 80%) porque, en la época en que se retrasó la vacunación, la cuarta parte de los casos de tosferina, difteria o tétanos se produjo en menores de un año.

Morgan no hace ninguna referencia a la mortalidad infantil global en Japón. Tal vez ese argumento no está en el libro de Scheibner, sino que fue añadido por los antivacunas españoles. En todo caso, teniendo en cuenta que el Japón pasó en dos décadas de ser un país devastado por la guerra a una gran potencia industrial, no me sorprende nada que la mortalidad infantil disminuyera.

En definitiva: en el Japón se vacuna bastante antes del año. Durante un tiempo probaron a retrasar la vacunación, pero murieron unos cuantos niños y la tuvieron que volver a adelantar.

Una reflexión final: a los padres de los once niños muertos entre 1970 y 1975 les pagaron una indemnización. Probablemente no estaba justificado hacerlo, puesto que numerosos estudios confirman que la vacunación no aumenta, sino que más bien disminuye, la muerte súbita del lactante (ver pág. 254). Es posible incluso que esa decisión de pagar indemnizaciones tuviera efectos adversos: debió dar la sensación de que el gobierno «reconocía» que la vacuna era la causa de la muerte, y eso debió aumentar el miedo de los padres a vacunar a sus hijos. Y en cuanto a los 41 muertos por tosferina, solo en 1979, ¿cree usted que alguien pagó una indemnización por ellos? ¿Pagó el gobierno que retrasó un poco precipitadamente la vacuna, pagaron los periodistas que divulgaron la noticia y sembraron el pánico, pagaron los antivacunas que convencieron a los padres para que dejaran de vacunar a sus hijos? Recuerde: los antivacunas nunca pagan.

Marín no ve, o no quiere ver, los hechos. Afirma rotundamente una mayúscula estupidez: «Lo más importante a la hora de prevenir los efectos posvacunales graves es la edad de inicio de las vacunaciones». Y termina con una serie de preguntas retóricas: «Llegados a este punto podríamos plantearle a la Administración sanitaria: ¿por qué no se hace aquí lo mismo?, ¿por qué no adoptamos el modelo de Japón […]? ¿Por qué se pasó a vacunar a los dos meses, cuando hasta 1998 se hacía a los tres meses?».

¿Por qué preguntas, Marín, si no te interesa la respuesta, si no quieres oírla, si probablemente no la vas a entender? Dices que «podríamos plantearle a la Administración…». Pues ¿por qué no se lo planteas? ¿Por qué no te has molestado en preguntar a la Administración, o a alguien que sepa, o en buscar en un libro, las respuestas a tus pomposas preguntas? Porque las respuestas existen; antes de que tú escribieras tu libro incluso los antivacunas americanos sabían y habían publicado en internet que en Japón se vacuna a partir de los tres meses, y ya no a los dos años. No adoptamos el modelo de Japón porque ese modelo ya no existe, porque el retraso de la edad de vacunación produjo enfermedad, sufrimiento y muerte, y las autoridades sanitarias japonesas reconocieron y enmendaron su error, algo que los antivacunas no hacéis jamás. Y la primera vacuna se adelantó en España (y en otros muchos países) de los tres a los dos meses porque se demostró que a los dos meses ya era suficientemente efectiva, y se sabe que no tiene más efectos secundarios, y porque el riesgo del meningococo, el Haemophilus y la tosferina son altos entre los dos y tres meses (y eso viene explicado en cualquier libro).

Seguro que, para las autoridades sanitarias de cualquier país, no es plato de gusto el estar continuamente oyendo la cantinela de los antivacunas, que si la vacuna produce muerte súbita, que si la vacuna produce autismo. Seguro que a más de uno se le pasa por la cabeza: «¿Conque eso queréis, vacunas a los dos años? ¡Pues aquí las tenéis!». Si la primera vacuna fuera a los dos años, nadie le podría echar la culpa de la muerte súbita (que se produce antes del año) ni del autismo (que suele dar los primeros síntomas poco después del año). Habría los mismos casos de muerte súbita y autismo que antes, pero ya nadie podría decir que son culpa de la vacuna. Pero sí que habría muchos, muchísimos niños enfermos y unos cuantos muertos o con secuelas permanentes por enfermedades fácilmente prevenibles. Por eso, porque son responsables y les preocupa la salud de los niños, las autoridades prefieren aguantar críticas por supuestos efectos secundarios. Pero los antivacunas son irresponsables, y no les preocupa la salud de los niños.

MORGAN, L. G. «Pertussis immunization: an update», Journal of the Canadian Chiropractic Association (JCCA), 1997; 41: 86-90.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2485168

www.nih.go.jp/JJID/55/101.pdf

NAKATANI, H., SANO, T. e IUCHI, T. «Development of vaccination policy in Japan: current issues and policy directions», Japanese Journal of Infectious Diseases, 2002; 55: 101-111.

¿Demasiadas vacunas juntas?

Otro tema que preocupa a muchos. Parece tan lógico decir que «tantas vacunas de golpe no puede ser bueno»… He conocido a padres que han decidido vacunar a sus hijos por separado, una vacuna cada semana o cada mes. Lo que resulta bastante complicado, porque algunas vacunas son difíciles de encontrar separadas (en realidad, hoy en día, en España, es simplemente imposible).

Parece muy lógico, pero no lo es. Vacunar de varias enfermedades al mismo tiempo no tiene ninguna desventaja y, por el contrario, tiene varias ventajas claras.

Para empezar, como hemos dicho más arriba, eso no es ninguna «sobrecarga para el sistema inmunitario» ni nada por el estilo. El sistema inmunitario del bebé se enfrenta desde las primeras horas a decenas, cientos de especies de bacterias, virus y hongos, más pólenes, caspas y restos orgánicos diversos, más incontables substancias químicas distintas. Solo la leche materna contiene cientos de ingredientes, lípidos, proteínas, hormonas, enzimas, células maternas vivas y bacterias que el bebé ingiere de un trago sin inmutarse.

Antes de sacar una vacuna al mercado se han hecho montones de estudios, primero con animales, luego con voluntarios adultos, luego con niños… Primero la sacan separada y más tarde, si quieren juntarla con otras vacunas anteriores para poder ponerla en una sola inyección (o si quieren ponerlas en distintas inyecciones, pero en el mismo día, mientras buscan la manera de ponerlas juntas en la misma jeringa, lo que no siempre es fácil), tienen que volver a hacer nuevos estudios para demostrar que las dos (o las cinco) vacunas juntas son igual de eficaces que separadas, y no tienen más efectos secundarios.

Por supuesto, si una vacuna tiene como efecto secundario la fiebre, y otra el dolor de cabeza, juntas podrán producir fiebre y dolor de cabeza. Pero no más fiebre ni más dolor que si se hubieran administrado por separado.

Hay varios motivos por los que se intenta dar las vacunas juntas, siempre que es posible:

— Se ahorran jeringas y agujas desechables, lo que es una gran ventaja económica y ecológica.

— Se reduce enormemente el bulto: el volumen de líquido a inyectar es prácticamente el mismo vacunando de una sola enfermedad que de cinco, con lo que hemos reducido a la quinta parte la necesidad de camiones para el transporte, de espacio en los almacenes de distribución o de neveras en el puesto de vacunación.

— Se reduce el trabajo de la enfermera que la administra. Como las vacunas las pone el sistema público, eso significa que se aprovecha mejor el dinero de nuestros impuestos (y si tuviera usted que pagar una visita privada para cada vacuna, vería la diferencia).

— Se reduce el riesgo de que los padres o los profesionales se olviden alguna de las vacunas.

— Se reducen los viajes para vacunar al niño, las colas, las pérdidas de tiempo…

— Se reduce el riesgo de complicaciones que no dependen de la vacuna, sino del pinchazo en sí. Por ejemplo, que la inyección se infecte. O, mucho más leve, pero mucho más frecuente, que la inyección duela.

— Sobre todo, se reducen los pinchazos. Si el niño soy yo, y me dan a elegir entre pincharme una vez o cinco, lo tengo clarísimo. ¿Cree que su hijo no lo tendría igual de claro?

Uriarte (pág. 233) recomienda a unos padres que quieren vacunar a su hijo de polio, tosferina, difteria y tétanos, lo siguiente: «Comenzaremos por una vacuna, haremos las inmunizaciones precisas, descansaremos seis meses y continuaremos con las pautas de la siguiente vacuna». Eso es absolutamente ridículo y representaría, además de un montón de pinchazos innecesarios para el pobre niño y un montón de viajes al médico, que la última de las cuatro vacunas se empezaría a poner a los tres años. Un grave retraso que pone al niño en un serio peligro. Francamente, parece una sórdida venganza («A pesar de todas mis advertencias os empeñáis en vacunar al niño, ¿eh? ¡Pues os vais a enterar!»).