PARIS-LE CAIRE EN AÉROPLANE

Pauvre Daucourt! Après des prodiges de courage et d'endurance, ayant dû braver trop souvent des conditions atmosphériques qui lui faisaient courir les plus grands dangers, il avait presque franchi le massif du Taurus. Malgré le bris de son appareil, il pouvait espérer qu'aucun autre Français volant dans son sillage--pas plus Bonnier que Védrines--ne planerait avant lui au-dessus des Pyramides. Mais les gardiens de son monoplan, qu'il aurait été facile de réparer, l'ont laissé brûler; et, malgré son désir ardent de ne pas arrêter un si bel effort, la Ligue nationale aérienne, dont les ressources sont limitées, renonce à l'envoi d'un nouvel appareil. Le transport en grande vitesse, par chemin de fer, de Paris à Eregli, coûterait près de 20.000 francs!

Nous avons reçu de M. Roux, compagnon de voyage de Daucourt, de nouvelles notes accompagnées de photographies, les dernières sans doute. Nous reprenons ce journal de route à Podima, dernière escale des voyageurs avant Constantinople. (Nous renonçons à publier les vues prises au-dessus de la Corne d'Or et du Bosphore; embrumées, elles donnent une idée trop vague de ce panorama merveilleux.)

Le 8 novembre, après déjeuner, escortés par tous les habitants de Podima, nos compatriotes descendent vers la plage, et bientôt le monoplan s'envole. Le vent arrière est assez fort; pendant une centaine de mètres, il rabat l'appareil à 10 mètres à peine au-dessus de l'eau. On monte ensuite, assez rapidement, le long de la côte, et, au bout de dix minutes, on vogue à 1.000 mètres au-dessus du lac Derkos.

«... La nature du terrain reste la même; collines recouvertes par endroits de petits bois ou de broussailles fort peu propices à un atterrissage.

» A 3 h. 1/2 nous allons droit sur Hademkeuiet nous distinguons parfaitement la mer de Marmara. A notre gauche émerge peu à peu de la brume, sur une étendue telle que nous doutons d'abord, la ville si impatiemment désirée et qui termine la première partie de ce long voyage.

» Stamboul, Péra, Scutari, ne forment à nos yeux qu'une immense agglomération très blanche et très confuse de palais et de mosquées aux minarets élancés. Nous dominons à la fois la mer Noire, le Bosphore et la Marmara. Par-dessus tout cela un soleil clair, mais dont l'automne adoucit l'éclat. Nous oublions toutes les difficultés vaincues par la ténacité de Daucourt, et nous jouissons d'un spectacle merveilleux que n'ont jamais contemplé les empereurs de Byzance.

» Un grand hangar se détache nettement sur le sol, au milieu du champ d'aviation de San Stefano. Daucourt arrête le moteur et, sans bruit, nous descendons en une glissade folle vers le point désigné qui marquera notre dernier atterrissage sur la terre d'Europe. Alors c'est l'enthousiasme de plusieurs centaines de compatriotes et d'amis ottomans qui crient «Vive la France», comme si tout le génie de notre race était représenté par l'arrivée de ces quelques morceaux de bois et de toile auxquels nos ingénieurs ont donné les ailes et le coeur d'acier qui les animent. On acclame notre pays: c'est la seule récompense que nous avions désirée.

» Mme Bompard, qui était venue trois jours de suite nous attendre à San Stefano, est la première à nous accueillir. Elle s'ingénie à rendre des plus agréables notre court séjour à Constantinople; c'est sous sa conduite que nous visitâmes Stamboul et ses merveilles.»

Mais que de tristesses en ce beau pays:

«... Toute la campagne environnant Constantinople est encore encombrée de camps où couchent sous la tente, malgré la saison avancée, des milliers de réservistes non libérés ou même des malades en observation. Le spectacle le plus désolant est, sans contredit, le défilé interminable des voitures sur la route d'Andrinople. Les pauvres gens qui avaient fui en Asie à l'approche des Bulgares repassent maintenant le Bosphore et reviennent chez eux sans espoir de trouver leur foyer encore debout. Car la Thrace est si dévastée que dans nombre de villages les neuf dixièmes des maisons sont complètement détruites.»

Le départ de Konia: le pilote Daucourt étant déjà à son poste,

le passager, M. Roux, met l'hélice en mouvement, puis se hâte de

monter sur l'appareil qui commence à rouler pour prendre son

vol.--Instantanés de M. du Jeu.

M. Roux s'étend longuement sur l'influence que nous possédons à Constantinople, sur la diffusion de notre langue dans toutes les classes de la société, sur l'estime et l'amitié que les Turcs manifestent pour la France.

On en jugera, d'ailleurs, par la lettre suivante que lui remit Djemal bey, au moment du départ:

«Le soussigné, gouverneur militaire de Constantinople et commandant par intérim le premier corps d'armée, colonel Djemal bey, présente M. Daucourt et son compagnon, M. Roux, qui ont entrepris le raid Paris-Constantinople-Le Caire, à tous les fonctionnaires civils et militaires et à tous les officiers chargés du maintien de l'ordre. Ce sont deux héros qui se sacrifient pour la science, et ces deux courageux et intrépides Français sont des amis sincères des Ottomans. Sur quelque point de l'empire qu'ils se trouvent, qu'on leur donne toutes facilités, et qu'on leur complète tout ce qui leur manque. J'ordonne donc à tous les agents 'de la force publique qu'on leur accorde aide et protection avec les égards dignes d'eux.»

Les monts Hadji Dagh, à l'ouest de la ville de Karaman.

Nos voyageurs quittent San Stefano le 15 novembre à 3 heures du soir, escortés jusqu'à Scutari par deux aviateurs ottomans:

«... Cette fois nous passons à faible hauteur et sur Stamboul même. Les ruines des anciens murs de Byzance se détachent nettement, et, si le spectacle est moins grandiose que celui qui s'offrit à notre arrivée, par contre nous distinguons la ville dans ses moindres détails. Pendant que nous approchons de la côte d'Asie, je me retourne souvent pour voir encore Constantinople qui fuit dans la brume. Voici les îles des Princes, puis le golfe d'Ismid; de chaque côté se dressent les premières montagnes d'Anatolie, fort irrégulières, au milieu d'une campagne très cultivée, du moins près de la mer.

» A 3 h. 15 nous passons encore au-dessus d'un camp d'un millier de tentes; un peu plus tard, nous laissons sur notre gauche Ismid, l'antique Nicomédie, et nous apercevons dans le port trois vieilles frégates datant au moins d'un demi-siècle. Nous devons éviter que la nuit nous surprenne dans les défilés de Biledjik, et, à 1 heures, nous atterrissons à Ada-Bazar, dans un mauvais champ labouré. C'est la cohue habituelle jusqu'à ce que le gouverneur Haliss bey nous emmène dans sa voiture à l'hôtel. Nous trouvons ici comme partout le même accueil charmant et l'hospitalité turque légendaire.

» Haliss bey a mis un landau à notre disposition, et nous ne sortons que suivis par deux officiers qui assistent à tous les dîners où nous sommes conviés. Nous préférerions flâner à pied, mais le temps épouvantable qui nous retient ici nous oblige à prendre la voiture, et les rues sont si mal pavées que nous devons nous cramponner aux portières pour ne pas tomber les uns sur les autres.»

Le mont Kara Dagh, au nord de la ville de Karaman.

Nos compatriotes prennent contact avec la population arménienne au cours d'un dîner que leur offre Aram Nigorossian, directeur de l'École centrale, sous la présidence de l'archevêque d'Ismid, Mgr Stepannos. Et, durant leur séjour forcé à Ada-Bazar, on rivalise de zèle pour leur faire comprendre la question arménienne.

L'arrivée de l'aéroplane a, d'ailleurs, produit une grande sensation dans toute la province.

«...Des paysans viennent de très loin pour voir notre Borel qui fait triste figure sous la pluie au milieu de la boue dont il aura grand'peine à sortir. Nous avons recouvert le moteur, l'hélice et le fuselage avec de grandes bâches, mais les ailes sont submergées d'eau depuis trois jours. A quelques pas, sous une petite tente, s'abritent, faisant un peu de feu pour se réchauffer, les trois soldats qui gardent notre appareil.

» Nous ne voyons toujours pas les sommets des montagnes que nous devons survoler, tant les nuages sont bas. Impossible de partir dans de telles conditions. Le vent n'est rien en aviation à côté du brouillard, surtout en pays de montagnes, car nous pouvons nous trouver subitement dans la brume et perdre la direction. A la vitesse de 100 kilomètres à l'heure, il sera impossible au pilote d'éviter à temps le premier obstacle, montagne ou forêt, qui se dressera tout à coup devant nous.»

Enfin, le 24 novembre, le temps se lève; le monoplan s'envole vers Konia où il est attendu depuis trois jours.

Eregli et la chaîne du Taurus couverte de neige, vus du monoplan

de Daucourt et Roux à 1.800 mètres de

hauteur.--Photographies H. Roux.

| L'appareil de Daucourt après l'accident d'atterrissage. | Le lendemain matin après l'incendie. |

LE RAID PARIS-LE CAIRE DE DAUCOURT ET ROUX INTERROMPU A BOZANTI PAR LA DESTRUCTION DE LEUR APPAREIL.

«... Le Père Gaudens, supérieur des Assomptionniste est à la tête de sa fanfare et de ses trois cents élèves, les écoles turques forment elles-mêmes un cortège pittoresque. Les banques, les boutiques, toutes les maisons sont fermées. Le grand Tcherili, descendant des sultans heldjacides, chef religieux des derviches tourneurs, et qui a conservé la prérogative de ceindre le sabre du sultan le jour du couronnement, est venu au-devant de nous avec une délégation de derviches tourneurs et de hodjas. Nous sommes reçus par M. de Tcherkavsky, consul de Russie, qui remplit les fonctions de consul de France et de six autres nations. Ici, encore, tout le monde parle français.»

Le lendemain, à dix heures, départ aux accents de la Marseillaise et de l'hymne russe joués par les élèves du père Gaudens. Les voyageurs aperçoivent bientôt à l'horizon la ligne neigeuse qui dessine les hauts sommets du Taurus. Laissant à gauche le mont Kara Dagh, isolé sur le plateau, ils passent au-dessus de la ville de Karaman, et, à midi, ils descendent à Eregli.

«... On nous raconte des choses bien amusantes. En nous apercevant au loin, des femmes arméniennes se mettent à genoux et chantent des cantiques en se frappant la poitrine. Un vieux prêtre turc fend la foule en s'écriant: «Je veux voir les hommes qui descendent du ciel.» Un fonctionnaire morigène le populo qui l'entoure: «Voilà comment sont les Français; ils travaillent, ils aiment la science et ils aiment à voler comme les oiseaux. Vous, vous êtes paresseux et c'est pourquoi vous ne savez encore que marcher comme les animaux.»

M. Roux quitte alors son compagnon pour gagner Adana en chemin de fer et en voiture. Daucourt veut monter à 3.000 mètres pour franchir le Taurus; comme il est déjà chargé de 160 litres d'essence, il lui est impossible de garder son passager.

A la station de Kiilek, M. Roux apprend la chute de l'aviateur. Ce dernier le rejoint le lendemain à Adana, ayant fait la route, partie à cheval, partie sur une autodraisienne mise à sa disposition par un Allemand aimable, M. Hausba, ingénieur en chef de la ligne de chemin de fer.

Daucourt raconte ainsi son accident:

Le ciel étant brumeux autour d'Eregli, il demanda télégraphiquement à plusieurs stations des renseignements sur l'état atmosphérique. Les uns lui signalèrent le vent du sud, d'autres celui du Nord. Le temps devenant plus clair vers midi, il partit et s'éleva graduellement à 2.500 mètres. En approchant de Bozanti, les nuages enveloppaient les sommets autour de lui et il dut songer à descendre. Le vent soufflait en sens contraire de deux vallées se coupant à angle droit; pris dans une véritable tornade, obligé d'atterrir sur un petit espace encombré d'arbres, il arriva au sol avec une vitesse telle que son aile gauche coupa le sommet d'un arbre, et l'entraîna avec l'appareil qui s'arrêta une vingtaine de mètres plus loin, assez endommagé.

Mieux qu'aucune description, les photographies montrent les difficultés de l'atterrissage sur cet étroit espace de terre semé de cailloux, piqueté d'arbres, encerclé de tous côtés par les montagnes. On ne peut cependant qu'admirer la chance ou l'habileté de Daucourt pour avoir trouvé un sol relativement si favorable dans la région extraordinairement abrupte des Portes de Cilicie. Ces défilés sauvages ne se trouvent point au coeur du Taurus; ils sont situés sur le versant sud, dans les derniers contreforts du massif, sur la route de Bozanti à Adana, dont M. Roux fit une partie en voiture.

Comme nous le disions en commençant ce compte rendu, et comme l'indiquent nos photographies, le monoplan était fort réparable,--en trois jours, nous écrit M. Roux. Mais les gendarmes chargés de le garder pendant la nuit se firent remplacer par un paysan qui, probablement, alluma du feu pour se réchauffer et s'endormit. Car ce pauvre homme fut lui-même surpris et fort maltraité par l'incendie. Et, vers 8 heures du matin, on vint annoncer au malheureux pilote que son appareil achevait de brûler. Il fut d'autant plus navré qu'il avait cédé, en quelque sorte malgré lui, à l'insistance des gendarmes, auxquels il eût préféré un homme de confiance payé par lui-même.

*

* *

Quels que soient les regrets, fort compréhensibles, des deux intrépides voyageurs qu'une vulgaire question matérielle empêche d'achever leur raid magnifique, ils pourront se vanter, l'un et l'autre, d'avoir fait preuve d'une valeur et d'une habileté exceptionnelles; et, s'ils doivent renoncer à la joie de se voir acclamer à Jérusalem et au pied des Pyramides, ils garderont un doux et glorieux souvenir de leur randonnée sur cette terre d'Asie Mineure où, les premiers, ils ont fait descendre du ciel les couleurs françaises.

Nous avons dit à plusieurs reprises à quel point Daucourt et son compagnon étaient frappés du degré que, du Bosphore au Taurus, atteint la culture française» La petite pièce de vers que nous recevons d'Adana en est la preuve la plus éloquente, la plus agréable à accueillir, que nous puissions souhaiter. L'auteur, M. Hrand Sarian, fut boursier du gouvernement ottoman à Paris. On n'en est pas moins délicieusement surpris de voir un habitant de la lointaine Adana exprimer dans le plus pur français et avec toute la chaleur communicative de l'âme orientale ses sentiments pour la France:

A DAUCOURT

Nous sommes les gradins de l'antique Orient,

Que gravit chaque jour le beau soleil levant;

De la Turquie il porte un salut à la France,

Qui laisse en notre coeur si douce souvenance!

Nous sommes les enfants de ce vieux Paradis

Dont les livres anciens ont savamment décrit

Les vastes horizons et l'opulente flore,

Où les yeux pleins de rêve ont besoin de se clore...

C'est là que, tout léger, Daucourt descend des cieux

Après avoir frôlé la demeure des dieux!

Soyez le bienvenu, héros qui portez l'âme

De cette Nation que la pensée enflamme

De se lancer toujours, ivre de liberté,

Vers le Progrès sans fin, but de l'Humanité.

Hrand Sarian.

Adana, 26 novembre 1913.

*

* *

Tandis que Daucourt était en panne à Bozanti, ses deux émules, Védrines et Bonnier, partis de Paris après lui, et plus favorisés par le temps, semble-t-il, parvenaient sans incident à Constantinople, ayant suivi une voie un peu différente.

Védrines arrivait à Sofia le 3 décembre à 8 heures du soir, ayant couvert en trois heures l'étape Belgrade-Sofia (380 kilomètres). Le lendemain, au champ d'aviation militaire, il recevait la visite du roi Ferdinand qui s'entretint longtemps avec lui.

Vingt-quatre heures plus tard Védrines rejoignait Bonnier à Constantinople. Les deux aviateurs se préparent à partir ensemble pour le Caire, «non comme des rivaux, mais unis dans l'amour de la France». Du Caire, Védrines, qui voyage seul, se propose d'atteindre l'Australie par Bombay et Singapore.

Bonnier emmène à bord son mécanicien; nous espérons recevoir de lui des clichés faisant suite à ceux de M. Roux.

A Sofia: le tsar des Bulgares interrogeant Védrines sur

ses projets de raid vers le Caire.--Phot. Thévenet.

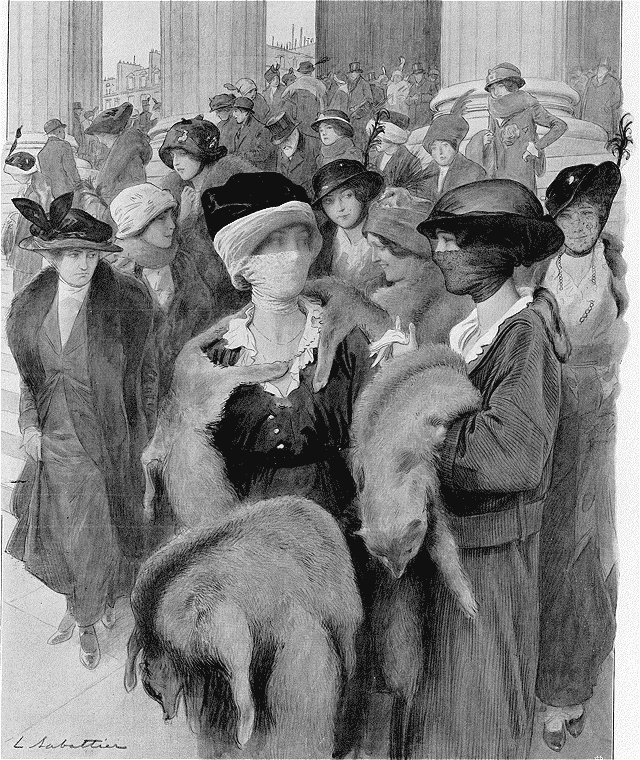

SCÈNES DE LA RUE PARISIENNE.--Une mode turque.

A côté des grandes transformations qu'elle impose dans le costume féminin, des révolutions de l'élégance qu'elle édicté, la Mode se plaît parfois à de menus changements, qu'il convient de considérer sans gravité; et ses légers caprices introduisent, de temps en temps, une nouveauté imprévue dans ce qu'on pourrait appeler les accessoires de la toilette, le manchon, le sac, l'épingle à chapeau, voire le lacet du soulier et la couleur du bas de soie. Aujourd'hui, ils s'en prennent à la voilette. On ne faisait guère attention à elle, tant elle se portait généralement discrète et fine, à moins qu'elle ne se portât point du tout. Et voilà qu'elle prétend cacher une partie du visage, le menton, la bouche et le nez, pour laisser seulement apparaître les yeux, à la manière turque... Il y a quelque deux ans, L'Illustration a montré, par un dessin, que les jeunes femmes de Constantinople tentaient, à la faveur d'idées plus libres, d'abandonner le traditionnel yachmah. Les Parisiennes vont-elles adopter le voile auquel avaient voulu renoncer les «désenchantées» de là-bas? La scène qu'a croquée notre collaborateur L. Sabattier à la sortie de la Madeleine, un dimanche matin--car celles qui suivent cette mode musulmane n'en sont pas moins bonnes chrétiennes--indique que, si l'essai en a été fait, il est encore timide, et suscite quelques étonnements. La voilette nouvelle a contre elle d'être funeste aux sourires qu'elle dissimule. Et c'est là, sans doute, pour les Parisiennes, un défaut d'importance.

CE QU'IL FAUT VOIR

PETIT GUIDE DE L'ÉTRANGER A PARIS

Je suis retourné au Salon d'automne pour y visiter cette Exposition d'Ensembles décoratifs dont on a beaucoup parlé, et je voudrais d'abord vous signaler une opinion bien intéressante que j'ai recueillie en en revenant. Cela se passait à table, chez des amis, qui avaient parcouru, eux aussi, dans la journée, les «ensembles décoratifs» de l'avenue d'Antin. Soudain un des convives, architecte de talent, s'écria:

--Tout de même, ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose de changé dans les moeurs de ce temps-ci? Nous sommes plus artistes, cela est incontestable. Nous décorons notre logis autrement que ne faisaient nos pères; avec plus de fantaisie, avec plus d'audace, avec plus d'amour. Dans le choix des bibelots, des meubles, des étoffes, dans l'arrangement surtout de ce décor domestique, nous osons des choses que pas un Français, il y a vingt ans, n'eût osées. Et qu'est-ce que prouve ce souci d'introduire dans la décoration de nos «intérieurs» plus de pittoresque et d'imprévu qu'autrefois, si ce n'est que nous aimons notre foyer, qu'il nous plaît d'y vivre davantage...

--Ou d'y vivre moins, fit une dame âgée en souriant.

--Je ne vous comprends pas, madame, dit l'architecte.

La dame âgée répondit:

--Monsieur, savez-vous rien de plus lassant pour les yeux que le spectacle de la fantaisie, en ameublement aussi bien qu'en toilette? Et ne conviendrez-vous pas qu'une robe, intéressante par certaines audaces de coupe, de couleur et d'arrangement, cesse vite de l'être si, au bout d'un temps très court, une autre robe ne l'a point remplacée? Une femme élégante--j'entends une femme dont l'élégance est faite de fantaisie--est condamnée à ne jamais porter la même toilette trois fois de suite... Et, de même, je pense que l'excentricité d'un ameublement n'est supportable qu'à condition qu'on ne s'en donne ni trop souvent ni trop longtemps de suite le spectacle à soi-même. Or, on ne peut changer de mobilier comme on change de robe. On cherche donc d'autres décors quand on a «assez vu» celui-là. Et c'est pourquoi, monsieur, j'ai la conviction que les amateurs qui ont commandé tels de ces «intérieurs» un peu... hardis que nous avons vus tout à l'heure au Salon d'automne sont, au total, des raffinés qui restent chez eux le moins possible.

Ainsi parla la dame âgée. Elle eût pu se montrer plus sévère encore, à mon avis: déplorer, par exemple, que l'architecture décorative s'arroge le droit de «renouveler» à ce point la forme de certains sièges qu'il devienne impossible à d'honnêtes gens d'y demeurer assis cinq minutes sans danger de crampe. Elle eût pu demander s'il n'y a pas quelque imprudence aussi à introduire trop de joie dans le décor d'un logis qui tôt ou tard, ainsi que tous les logis humains, devra bien encadrer de la tristesse. Et comme alors les murs auront l'air ridicule!

N'importe. Allez vous promener aux «ensembles décoratifs» de l'avenue d'Antin. Qu'on adore ou qu'on déteste cet art-là, c'est un spectacle à voir. Et c'est au moins matière à philosopher...

*

* *

Ne pas oublier non plus, ce mois-ci, les grands magasins. Le mois des Etrennes est pour eux un mois de triomphe, et ils viennent d'en commencer l'Exposition.

J'entends par étrennes les plus belles de toutes, les seules qui comptent aux yeux du parrain et de la marraine dignes de ce nom: les étrennes des enfants; les Jouets! Je ne dis pas que les plus beaux soient les plus amusants. Je crois même le contraire, et que l'âme de l'enfant réclame des jeux simples. Un jouet luxueux et savant l'émerveille; mais il en est un peu de ces chefs-d'oeuvre comme des boudoirs et des salles à manger dont je parlais tout à l'heure: on admire... et puis, quand on a bien admiré, on cherche à reposer ses yeux et son esprit sur quelque chose de simple, de «pas fort»... Le joujou savant (et follement cher, bien entendu) semble avoir été inventé pour augmenter l'attachement de nos fils aux jeux de la balle, des quilles et de saute-mouton!

Mais il reste nous. Il reste les grandes personnes, dont les Expositions de jouets vont délicieusement amuser, pendant un mois, les badauderies. Mais n'attendez pas que ces collections précieuses soient «désassorties»; n'attendez pas surtout les cohues d'après-midi, qui vont commencer. Le matin, jusqu'au quinze ou vingt décembre; voilà le moment propice, et l'heure exquise...

*

* *

Un étranger m'écrit: «Je connais de Paris ses monuments, ses théâtres, et, assez bien aussi, ses boulevards. C'est la Rue, maintenant, que je voudrais mieux connaître; je veux dire ces coins de Paris dont ne parlent point les guides, mais qui ont leur originalité, leur pittoresque à eux, et qui nous instruisent à leur manière.»

Rien de plus juste. Et c'est pourquoi la Fête foraine ne doit jamais être considérée par l'étranger comme un spectacle négligeable. Elle a une valeur de renseignement; elle est une des écoles où l'on «apprend» Paris.

Les marchés aussi peuvent être comptés au nombre des meilleures

de ces écoles-là. Marchés aux fleurs, aux chevaux, à la ferraille;

marchés de comestibles,--quotidiens ou hebdomadaires; marchés

annuels, qui sont des foires (pains d'épice ou jambons); marchés

couverts; marchés en plein vent. Il y en a qu'il faut voir au

printemps; d'autres que la saison présente encadre d'une tristesse

si opportune, si harmonieuse, pourrait-on dire, que le spectacle en

devient beau! J'en ai eu l'impression, dimanche dernier, en allant

flâner vers onze heures du matin, dans la brume, autour de la

«barrière d'Italie». C'est la porte de Paris par où l'on passe pour

aller à Fontainebleau, et c'est par là que Napoléon, en 1815,

rentra dans Paris. Mais les gens qu'on rencontre là le dimanche

matin ne semblent point impressionnés par la majesté d'un tel

souvenir. A côté de la grille d'octroi, contre la pierre même des

fortifications, s'aligne l'étalage hebdomadaire des parapluies à

trois francs, deux francs, trente sous... des parapluies «non

réclamés» que revend à bas prix la préfecture de police et dont

quelques-uns semblent, ma foi, les «occasions» les plus

avantageuses du monde! Au delà s'étend la longue route boueuse et

plate qui mène à Ivry, et sur un côté de laquelle s'élèvent les

pauvres échoppes du marché de dimanche. Boniments, cris des

marchands, mélopée d'une négresse en prière qui dit la bonne

aventure, romances sur la guitare, roulements de tambour du

montreur de «rats géants»; et puis, à droite, la rue Blanqui,--un

chemin tracé dans la boue de la zone militaire, et que bordent des

taudis en planches. C'est la «foire aux puces», quelque chose

d'innommable: un marché où s'étalent--par terre--des déchets, des

débris de tout: de la ferraille, des papiers, des loques, que

vendent des pauvres, et qu'achètent d'autres pauvres. Une foule

joyeuse grouille autour de tout cela; et sur ces musiques, sur ces

cris, sur ces odeurs, sur ces loques, décembre étend un ciel sale

et froid,--le ciel qu'il faut! non, vraiment, ce n'est pas

laid. Et c'est presque effrayant.

Un Parisien.

AGENDA (13-20 décembre 1913)

Expositions.--Grand Palais: Salon d'automne.--Galerie Georges Petit (8, rue de Sèze): la «Société internationale»; la «Comédie humaine».--Galerie Devambez (43, boulevard Malesherbes): exposition de la Société des peintres graveurs français.--Galerie des Artistes modernes (19, rue Caumartin): exposition des objets d'art appliqué de la Société 1'«Éclectique».--Galerie Brunner (11, rue Royale), les Peintres et les Graveurs de Paris.

Conférences.--Société des Conférences (184, boulevard Saint-Germain), le 17 décembre, à 2 h. 1/2: la Littérature française aux États-Unis, par M. J.-H. Hyde; le 19 décembre, à la même heure: Madame de Staël à Berlin, par M. le comte d'Haussonville.--Conférences alsaciennes-lorraines (184, boulevard Saint-Germain), le 17 décembre, à 8 h. 1/2 du soir: la Terre exquise de Lorraine et d'Alsace, par M. Émile Hinzelin.--7, rue Chateaubriand (conférences Chateaubriand), le 20 décembre, à 3 heures: les Primitifs italiens, Giotto, par M. André Michel.--Université des Annales (51, rue Saint-Georges), à 5 heures: le 15 décembre, Leurs enfants, par M. André Lichtenberger; le 16, la Première du Cid, par M. Gaston Rageot; le 17, Un poème en prose, par M. Jean Richepin; le 18, Au pays de la fantaisie, par Mme Rosemonde Gérard.

Fête de bienfaisance.--Le 20 décembre, au Châtelet, matinée de bienfaisance donnée par la Société de secours mutuels «les Prévoyants du théâtre».

L'Exposition de l'Aéronautique.--Au Grand Palais, jusqu'au 25 décembre, exposition internationale de l'Aéronautique.

Sports.--Courses de chevaux: le 14 décembre, Auteuil; le 15, Saint-Ouen; le 16, le 18 et le 21, Vincennes (trot).--Boxe: le 20 décembre, à Luna-Park, match Sam Langfort-Joe Jeannette.

LES LIVRES & LES ÉCRIVAINS

LES PRIX LITTÉRAIRES

Deux grands favoris, à peu près sur la même ligne, se disputaient, cette année, le prix Goncourt. On donnait à égalité M. Alain Fournier, l'auteur du Grand Meaulnes1, et M. Léon Werth, Fauteur de la Maison Hanche2. Or, le jour du vote, le 3 décembre, il advint qu'un outsider, M. Marc Elder, qui avait obtenu une seule et intermittente voix pendant les dix premiers tours, réussit à réunir six suffrages au onzième tour. Ce fut, assure-t-on, un vote de conciliation. Le livre couronné s'intitule: le Peuple de la mer3. Il nous conte, en un tryptique au rude et impressionnant relief, la vie des pêcheurs de Noirmoutier.

Au lendemain de la réunion des académiciens Goncourt, le jury féminin du Prix Vie Heureuse a désigné son lauréat pour 1913: Mme Camille Marbo, l'auteur de la Statue voilée4.

LES BEAUX LIVRES

Le mois de décembre est le mois des beaux livres. Il y a, dans les vitrines de Noël, une floraison d'hiver étincelante, une véritable joaillerie de couleurs niellées et marquetées d'argent et d'or. Nous aimerons toujours le faste du livre et, devant les étalages flamboyants, nous nous arrêtons, malgré l'hiver, pour la joie de nos yeux, comme jadis au temps du collège, après la journée de classe. Les volumes d'art pour les étrennes des grandes personnes, et les romans d'aventures et les albums pour les étrennes des enfants, mêlent dans les expositions des libraires les séductions de leur présentation riche. Nous mettrons un peu d'ordre dans la confusion jolie de l'étalage, et, tandis que nous parlerons ici des livres de nouvel an pour lecteurs de tous âges à partir de l'adolescence, nous signalerons dans La Petite Illustration accompagnant ce numéro les nouveautés de la librairie enfantine.

Présenté sous une délicate couverture blanc et or, fastueuse comme une chape pontificale, un important ouvrage de cet érudit des choses italiennes, M. Emmanuel Rodocanachi, nous convie à suivre, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, l'histoire, minutieusement documentée et pompeusement illustrée, des Monuments de Rome5. C'est une savante reconstitution de la vie grandiose et tragique de la pierre romaine qui connut le triomphe des merveilleuses cérémonies impériales et l'outrage des invasions barbares avant que de subir les destructions du moyen âge lorsqu'on employa les colonnes des anciens temples dans la construction des églises et les assises des monuments antiques dans celle des forteresses. D'excellents chapitres nous disent les travaux projetés et réalisés par le grand pape Sixte-Quint, et les vicissitudes auxquelles furent soumis les grands vestiges au dix-septième siècle. Et de très complètes monographies sont consacrées aux Obélisques, au Mausolée d'Auguste, au Panthéon, aux Thermes de Dioclétien, aux Arcs de triomphe, au Palatin et au Colisée.

La librairie Hachette, à qui l'on doit l'édition de cet ouvrage, publie encore, à l'occasion des etrennes, d'autres très beaux livres, richement illustrés. Dans l'un d'eux, M. Seymour de Ricci réunit en album sur le Style Louis XVI: Mobilier et Décoration, plus de 450 modèles6. L'ensemble des modèles ainsi présentés constitue un enseignement de premier ordre et il n'est plus absolument besoin de visiter les trésors du Louvre, de Versailles, de Windsor et de la Wallace Collection, pour acquérir la connaissance complète de ce qu'est l'art admirable du style Louis XVI. C'est, en quelque sorte, la généalogie même du style Louis XVI qui se trouve décrite ici.

Mais voici, traduit et adapté par M. Gaston Migeon, conservateur au musée du Louvre, l'Art en Chine et au Japon, d'Ernest Fenellosa7. M. Fenellosa fut l'Occidental qui, le premier, a passionnément interrogé les arts anciens de la Chine et du Japon et en a compris le haut idéalisme, le sens intime, les prodiges d'exécution. Son ouvrage, qui paraît après sa mort, peut être considéré comme un testament intellectuel. Les sujets d'illustrations, par leur variété, constituent l'une des plus belles et des plus riches collections l'art chinois et japonais qui aient été publiées jusqu'ici.

Whistler, sa vie, son oeuvre et son temps, traduit et adapté de l'ouvrage original de E. et J. Pennel, avec 2 planches en couleurs, 12 planches en héliogravure et 64 planches en noir hors texte8; l'Oeuvre de Murillo, ce sont encore de nouvelles très agréables éditions de la maison Hachette qui ajoute aussi à sa délicieuse série Ars Una9 un opportun volume de M. Max Rooses, conservateur du musée Plantin d'Anvers, sur les Flandres.

Un délicieux volume: la Route des Dolomites10, prend place parmi les belles éditions J. Rey, la grande maison dauphinoise du livre. Nous l'avons dit, et nous devons le répéter: parmi tous les efforts tentés par le régionalisme, la décentralisation de l'édition (le livre provincial fait en province) est l'un des plus intéressants, car il dirige une industrie nationale dans des voies nouvelles et fertiles en heureuses surprises pour le public. Le public, d'ailleurs n'est pas ingrat et il a récompensé par la faveur de son accueil les initiatives et les sacrifices que la maison J. Rey n'a pas hésité à faire en employant de véritables missions photographiques à réunir les éléments d'illustration de ces riches et intelligents volumes: Au pays de Jeanne d'Arc, Aux pays de Napoléon, Aux lacs italiens, Au pays de saint François d'Assise, la Route des Alpes, la Route des Pyrénées.

C'est M. Gabriel Paure, le plus charmant et le mieux averti des cicérones sur les routes italiennes, qui nous conduit aujourd'hui sur la Routedes Dolomites, d'Innsbruck à Vérone, de Bosen à Cortena d'Ampezzo, au lac de Misurina, et à Cadore, dans le pays du Titien. L'itinéraire est d'une rare séduction, et ses beautés en sont rendues sensibles à nos yeux par les panoramas, les scènes, groupes et types qui ajoutent leur vérité documentaire à la chanson harmonieuse du texte.

Deux très belles publications qui nous arrivent en même temps et qui se complètent l'une l'autre seront accueillies avec faveur car elles s'offrent à documenter le goût, très vif, en ce moment, que l'on manifeste pour les jardins et pour les villas. Nous faisons tous plus ou moins les rêves de l'amateur de jardins. L'un des souhaits les plus constants de notre vie tourmentée par l'agitation moderne est de prendre quelque repos en un morceau de paradis terrestre, un paradis de verdure, de fleurs et d'eau, créé souvent par les fantaisies de notre imagination, et selon la mesure si variable de nos moyens. Un livre qui s'intitule: Des divers styles de jardins, modèles de grandes et petites résidences; l'art décoratif des jardins; jardins européens et orientaux11, nous charme avant même que de s'ouvrir. Cet ouvrage, paru sous les deux signatures de MM Marcel Pouquier et A. Duchêne, nous donne avec ses 16 hors texte et ses 300 illustrations, si heureusement choisies, une histoire enchantée des jardins, depuis le moyen âge jusqu'à nos jours et nous livre une série de précieux modèles dans le style des seizième, dix-septième et dix-huitième siècles, français, anglais, italiens, orientaux, arabes, chinois, hindous, japonais, persans, avec les divers motifs de décoration pouvant s'adapter aux résidences actuelles.

L'autre album, consacré aux villas, et si moderne en son aspect et en son enseignement, est édité avec le grand luxe de ses 54 planches avec plans, coupes, etc., par l'éditeur Charles Massin12 . Cet ouvrage traite plus spécialement, comme l'indique son titre, des Villas normandes et anglaises. Nous avons pu constater, pour la joie de nos yeux, combien, des deux côtés de la Manche, les constructions anglaises et normandes rivalisent de pittoresque récent et confortable. On trouvera dans le recueil paru d'hier des reproductions à grande échelle des types les plus caractéristiques des deux pays. C'est un trésor de matériaux pour l'organisation de la vie heureuse, une source riche «d'idées» à suivre, à réunir, à combiner, pour édifier le palais familial de nos rêves d'été.

DOCUMENTS et INFORMATIONS

L'inventeur de la similigravure.

C'est une erreur fort répandue que la photogravure typographique ou similigravure, souvent appelée «simili américaine», a débuté aux États-Unis. L'invention est française, et la chambre noire qui servit en 1885 à M. Edouard Cannevel pour obtenir le premier cliché photographique à points inégaux permettant de réaliser la photogravure typographique vient d'entrer au Conservatoire des arts et métiers.

Le principe de l'appareil réside dans l'interposition d'une trame quadrillée transparente entre l'objectif et la plaque sensible. Il est aujourd'hui le seul appliqué dans le monde entier, et son oeuvre vulgarisatrice est immense.

M. Edouard Cannevel disposait de faibles ressources; il fit ses recherches avec un appareil de fortune, et il fabriquait lui-même ses trames en photographiant des rayures imprimées sur indienne. Les résultats furent excellents. Mais l'invention venait trop tôt. Il n'y avait alors ni papier, ni encre, ni machines pour imprimer des reliefs si peu appréciables. Le papier couché n'était pas né, et nos papiers à journaux actuels sont des papiers de luxe à côté de ceux de l'époque.

D'autre part, personne en France ne réussit à graver une trame sur verre. Plus tard seulement un Américain trouva le moyen d'exécuter ces trames de façon merveilleuse, d'où le nom de similigravure américaine donné à un procédé essentiellement français dont les progrès de l'imprimerie et de l'industrie du papier allaient bientôt assurer la vulgarisation. Le conseil général de la Seine-Inférieure et diverses sociétés savantes votèrent de petites subventions à l'inventeur. Mais M. Cannevel dut abandonner la lutte; et il assiste aujourd'hui au triomphe colossal d'une invention qui est sienne, qui enrichit ou fait vivre des milliers de personnes, et qui ne lui rapporta aucun profit.

De quand date le pain.

Le pain est un mets de très grande antiquité: mais l'homme ne l'a pas toujours connu. Il serait sans doute difficile sinon impossible de dire quand et où se fit le premier pain: mais on sait de source certaine que le pain était déjà connu de l'homme néolithique, et que les habitants des palafittes en particulier en faisaient usage.

Ces populations, occupant des habitations bâties sur pilotis, dont les vestiges sont abondants sur le rivage de plusieurs lacs suisses, étaient agricoles et sédentaires. Elles possédaient déjà des animaux domestiques et des plantes alimentaires, et probablement cultivées, dont certaines pouvaient avoir une origine fort lointaine et être venues de contrées très distantes.

Parmi les plantes, il y avait le blé, qui était déjà connu et apprécié au début de la période néolithique; il y avait même plusieurs blés. L'un d'eux est encore cultivé dans la Gruyère: c'est le blé mottu qui croît aussi spontanément dans le Caucase. En vient-il? Un autre est le froment égyptien, encore cultivé en Suisse sous le nom de nouette de Lausanne. Et il faudrait citer encore l'orge, l'amidonier, le petit épeautre, l'épeautre, le seigle, le millet, etc.

De ces grains, que nous utilisons encore pour faire du pain et des produits similaires, les habitants des palafittes faisaient du pain. On a retrouvé, à de nombreux exemplaires, des meules à broyer le grain, en pierre, en grès, en granit, accompagnées de leurs broyeurs. Ces outils devaient servir à broyer les grains en farine, et la farine à faire du pain. On n'en peut douter: le pain des palafittes est bien connu et authentique.

Ce n'était pas le pain actuel... La farine servait à faire des galettes arrondies, cuites sur des pierres ou de l'argile, et ce pain rustique, dont on a retrouvé plusieurs morceaux, était emmagasiné dans des vases. Les probabilités sont qu'on le consommait après humectation, pour le ramollir un peu. On remarquera qu'à l'époque de la découverte les indigènes des Canaries opéraient de façon sensiblement pareille.

Incubation naturelle et incubation artificielle.

Les agriculteurs ou les éleveurs de volailles ne sont point toujours d'accord sur la valeur respective de l'incubation naturelle et de l'incubation artificielle. Les expériences de M. Brechemin, sans résoudre définitivement la question, y apportent du moins une contribution intéressante.

Trois dindes et trois poules furent mises en concurrence pendant les mois de mars, avril et mai, avec une couveuse artificielle. Les 242 oeufs fécondés soumis à l'incubation naturelle donnèrent 158 poussins; les 243 oeufs fécondés confiés à la couveuse en donnèrent 209.

On continua l'expérience en appliquant à chaque groupe un système d'élevage différent, la nourriture étant identique. Les poussins confiés aux poules et aux dindes furent parqués à l'air libre sur une surface de 4.000 mètres carrés. Trois mois après l'éclosion, il n'en restait plus que 75, soit une perte de plus de 50%.

Les poussins de l'éleveuse artificielle n'avaient à leur disposition que 600 mètres de terrain dans un local en partie vitré. Au bout de trois mois, il en restait encore 194 sur 209. La mortalité n'avait pas dépassé 10%.

M. Brechemin conclut que si l'incubation et l'élevage naturels conviennent pour les petits élevages et donnent des sujets plus vigoureux, le système artificiel doit être préféré pour les élevages d'une certaine importance.

Les pâtés approximativement truffés.

Pour si rigoureusement minutieux qu'ils soient, les textes légaux en vigueur au sujet des falsifications alimentaires ont oublié de préciser les conditions auxquelles doivent satisfaire les pâtés et les préparations culinaires pour avoir droit à la dénomination de «produits truffés». Aussi certains industriels ont fini par vendre à des prix invraisemblables de bon marché des produits étiquetés «produits truffés» dont le truffage n'a été effectué qu'à des doses vraiment homéopathiques.

Ces pratiques déshonnêtes ne vont pas tarder à prendre fin. Tout récemment, le service de la répression des fraudes a saisi chez un commerçant parisien des échantillons de «mousse de foie gras truffé» dans lesquels le laboratoire de l'État n'a pas trouvé de truffes. Deux chimistes experts commis par le juge d'instruction ont été plus heureux. En versant sur une plaque de verre tout le contenu d'une des boîtes prélevées (125 gr. environ) puis en l'étalant au moyen d'une spatule, de façon à le disposer en une couche très mince, ils ont fini par découvrir à grand'peine des fragments noirs, minuscules; le poids de ces fragments était de l'ordre des milligrammes, mais le microscope a fait apercevoir en eux les spores caractéristique de la truffe. L'inculpé triomphait déjà quand les experts ont eu l'idée d'examiner au même point de vue des produits similaires fabriqués par des maisons réputées; ils ont trouvé dans leur masse des fragments de truffe très apparents et dont le poids d'ensemble atteignait toujours 2, 2,50 et même 2,75% du poids total de la préparation. Ils se sont alors demandé si un pâté ou une mousse de foie gras contenant au grand maximum 0,06% de truffes a bien droit à la dénomination commerciale de produit truffé. Consulté par eux, le président de la Chambre syndicale des fabricants de conserves de foie gras truffé a répondu avec une précision regrettable pour les fraudeurs. Un truffage inférieur à 1,75 ou 2%, a-t-il dit, doit être tenu pour incapable de communiquer à un pâté ou à une mousse de foie gras l'arôme spécial et le goût de la truffe; dès lors, au-dessous de cette proportion, un pâté ou une mousse de foie gras ne doit pas être considéré comme réellement truffé.

Voilà une déclaration dont la netteté est suffisante pour fixer l'opinion des juges et, par un heureux ricochet, pour supprimer la fabrication des mousses de foie gras truffées à des doses infinitésimales.

Les coquilles d'huîtres dans la construction.

Sous ce titre, nous avons signalé, dans notre numéro du 22 novembre dernier, l'intéressante tentative d'un architecte de Galveston qui, pour la fabrication du béton nécessaire à la construction d'une maison, avait utilisé des coquilles d'huîtres. Un de nos lecteurs, officier de l'armée coloniale, nous rapporte que le procédé n'est pas nouveau et qu'il a été employé avec succès en Afrique occidentale, notamment à Kayes et à Bamako. «Moi-même, ajoute notre correspondant, sur les indications de mes chefs et de mes prédécesseurs, ai fait à Bobo Dioulasso, centre de la boucle du Niger, de la chaux avec les huîtres de la Volta Noire.» Dans un pays presque privé de calcaires, mais où la plupart des rivières abondent en huîtres énormes et non comestibles, l'idée était heureuse de se servir de leurs écailles pour la préparation de la chaux. C'est à l'ingéniosité de nos officiers coloniaux, à leur esprit de ressource, qu'est due cette intelligente initiative.

Supplément d'informations.

Dans notre numéro du 22 novembre, nous avons montré, par une photographie, la pose de la première pierre du lycée français d'Alexandrie; à l'article que nous avons consacré à ce sujet, il convient d'ajouter que l'architecte du nouvel édifice est M. V. Erlanger, diplômé par le gouvernement français, et que M. Alfred Lang a été chargé de l'exécution des travaux.

Mlle Emmy Destinn, la célèbre cantatrice que, dans le même numéro, nous avons représentée chantant devant un lion, n'est pas Allemande, comme nous l'avions indiqué. Un de nos lecteurs de Prague nous écrit qu'elle est originaire de cette ville, et «qu'elle est toujours restée fidèle à sa nationalité.»

LES THÉÂTRES

Sur la scène où triompha le Petit Café, au Palais-Royal, MM. Tristan Bernard et Alfred Athis viennent de faire jouer, avec le plus brillant succès, une pièce en trois actes, les Deux Canards, qui, tout ensemble comédie psychologique et joyeux vaudeville, participe aux deux genres pour le plus grand contentement des spectateurs. Les «deux canards», ce sont deux petits journaux de province, défendant des opinions contraires, mais également violentes, qui ont le même rédacteur, sous des noms différents. Sur ce sujet, abondant en situations comiques, où les jeux de la politique se mêlent, comme il convient aux jeux de l'amour, MM. Tristan Bernard et Alfred Athis ont exercé leur verve tour à tour spirituelle et bouffonne. Ils ont trouvé dans la troupe du Palais-Royal, avec M. Germain, M. Le Gallo et Mlle Cassive, une interprétation que l'on peut dire parfaite.

Du très beau roman de M. Gustave Guiches, Céleste Prudhomat, M. Émile Trépard, librettiste et compositeur, a tiré un drame lyrique en quatre actes, Céleste, que vient de représenter l'Opéra-Comique.

Donner un commentaire musical à un sujet d'un très moderne réalisme, c'était assurément une singulière difficulté: M. Émile Trépard l'a résolue de façon originale, et sa partition atteste un effort intéressant, souvent heureux. Elle est remarquablement chantée par Mlle Brunlet, sortie cette année du Conservatoire, qui, dans le rôle de Céleste, a brillamment débuté, par Mme Nelly Martyl, MM. Rousselière et Delvoye.

Cocorico: ce titre sonore et bien français est celui d'une divertissante opérette qu'affiche en ce moment le théâtre Apollo. Sur un livret de MM. Georges Duval, Maurice Soulié et de Jailly, construit suivant les meilleures traditions du genre, M. Louis Ganne, l'auteur de tant d'oeuvres qui connurent le grand succès, a écrit une musique claire et nerveuse, expressive, bien chantante. On a fort applaudi ses interprètes, MM. Defreyn, Lamy et Erey, Mmes Brigitte Régent et Marise Eairy.

Un des chefs-d'oeuvre balzaciens, Eugénie Grandet, vient d'être porté à la scène, très habilement, par M. Albert Arrault, dont l'intéressante adaptation, en quatre actes, est donnée par le théâtre des Arts, avec une pièce biblique de M. Alexandre Meunier, l'Enfant prodigue. L'oeuvre de M. Albert Arrault traduit fidèlement, sous la forme dramatique, les épisodes du roman: la tâche pouvait sembler difficile, et son exécution est fort adroite.

Une société d'amateurs, «le Masque», a fait représenter, la semaine dernière, sur la scène du théâtre Mors, devant un public choisi, une pièce en vers de M. Gabriel Mourey, Psyché; l'auteur, artiste et poète délicat, a paré l'antique légende des grâces de son souple lyrisme. Ce fut une soirée fort littéraire.

LE PEINTRE CASTELLANI

Un peintre de valeur, un «panoramiste», comme il s'intitulait lui-même volontiers, dont plusieurs oeuvres connurent le succès, et qui, il y a quelque quinze ans, apporta à L'Illustration une collaboration précieuse, Charles Castellani, vient de mourir, dans la retraite qu'il s'était choisie, à Bois-le-Roi.

Le peintre

Castellani.

--Phot.

Nicodeau.

Elève d'Yvon et de Delaunay, le jeune artiste s'était signalé par quelques tableaux militaires lorsque éclata la guerre de 1870-71. Après s'être battu vaillamment, avoir été blessé et fait prisonnier, il reprit les pinceaux, la paix signée, et donna une série de toiles où revivaient dramatiquement ses souvenirs de l'année terrible: les Turcos à Wissembourg, la Charge des zouaves pontificaux et des francs-tireurs à Loigny, les Marins du Bourget. Plusieurs de ses panoramas, celui de Waterloo, celui du Siège de Belfort, de la Création avant le Déluge, lui valurent la notoriété. On conte qu'ayant reçu d'Allemagne des propositions fort avantageuses pour exécuter une grande composition sur la bataille de Sedan, il les déclina--d'un mot--en demandant, fièrement, cinq milliards.

Patriote ardent, Charles Castellani était également un colonial, un explorateur passionné, que tentaient les expéditions lointaines. En 1898, il accompagna la mission Marchand au Congo et donna à L'Illustration, avec des dessins, un récit pittoresque et coloré de son voyage.

Jusqu'à la fin il avait conservé une grande jeunesse de caractère, un entrain de vieux soldat que les années n'avaient pas affaibli. Notre photographie, prise récemment, le montre, une mandoline--son violon d'Ingres--à la main, dans l'intimité de son atelier, décoré des multiples objets qu'il avait rapportés de ses campagnes.

La reine. Le prince héritier. Le ministre de

France. Le roi. L'amiral Boué de Lapeyrère.

Le chef de l'escadre française saluant, sur la jetée de Phalère,

les souverains grecs.

--Phot. Soutsos.]

L'ESCADRE FRANÇAISE EN GRÈCE

L'escale qu'au cours de sa croisière en Méditerranée devait faire à Athènes l'escadre de l'amiral Boué de Lapeyrère était la plus importante de toutes celles que prévoyait le programme. Dans les eaux grecques, en effet, nos marins allaient rencontrer une escadre anglaise, Les deux flottes amies arrivèrent et mouillèrent, en trois groupes, à Phalère, à Salamine, au Pirée, le 28 novembre, à quelques heures d'intervalle.

Le grand jour de fête pour l'escadre française fut celui où le roi et la reine voulurent bien accepter de déjeuner à bord du Voltaire, bateau amiral, accompagnés de la princesse Hélène, des princes Georges et Alexandre, de MM. Venizelos, premier ministre, Demerdjis, ministre de la Marine, etc. L'amiral de Lapeyrère attendait à la jetée de Phalère ses hôtes royaux. Sur la vedette royale, le roi Constantin et la reine passèrent en revue l'escadre, avant d'aborder le Voltaire.

Il n'y eut pas de toasts échangés. Mais les officiers français furent ravis de la bonne grâce exquise, de l'évident désir de les séduire que leur montrèrent les souverains. Quand le roi et la reine manifestèrent le voeu de se retirer, l'amiral de Lapeyrère les reconduisit à terre, au grondement des canons du Voltaire, auquel faisaient écho les pièces du cuirassé grec Spetzaï. Une foule immense, accourue d'Athènes et de la contrée avoisinante, entassée sur la plage et sur la colline voisine de Castella, mêlait ses acclamations à ces salves. Jamais on ne vit, en Grèce, manifestations de sympathies plus chaleureuses.

M. DÉROULÈDE A CHAMPIGNY

M. Paul Déroulède à Champigny.

C'était, dimanche dernier, la cérémonie commémorative de la bataille de Champigny. Chaque année, M. Paul Déroulède a coutume de conduire, au pied du monument élevé à la mémoire des combattants qui luttèrent là pour l'honneur du drapeau, ses amis, ses fidèles, les membres de la vieille Ligue des Patriotes, son oeuvre chère entre toutes. On craignait qu'il ne pût, cette année, accomplir son pieux devoir. Il était, depuis quelques jours très fatigué, consigné par les médecins à la chambre, dans un état qui inquiéta un moment son entourage. Mais il allait montrer une fois de plus à quel point «une grande âme est toujours maîtresse du corps qu'elle anime». Malgré l'avis des médecins, il voulut accompagner son ami et lieutenant, M. Marcel Habert, le compagnon, naguère, de son exil.

Une automobile les emmena tous deux, avec un docteur, vers Champigny et, quand M. Marcel Habert eut prononcé le discours qu'il avait préparé, M. Paul Déroulède, faisant rabattre la capote de l'auto, se leva, dans un effort de suprême volonté, et à l'assistance, silencieuse comme au prône, adressa une allocution où il salua tour à tour les recrues et les citoyens de Saverne, hier si indignement insultés, et «notre jeunesse qui, de ce côté-ci des Vosges, a si ardemment accepté la loi de trois ans, est venue se ranger si vaillamment sous les drapeaux de la France», affirmant pour les uns comme pour les autres son admiration et sa gratitude.

LES MANNESMANN ET L'ESPAGNE

Les journaux madrilènes--la Epoca entre autres--à propos d'un incident qui vient de causer quelque émotion en Espagne, remettent au jour un article paru dans L'Illustration du 15 juillet 1911, dont l'importance les avait frappés. Cet article révélait, précisait le rôle qu'avaient joué, dans «le coup d'Agadir», les frères Mannesmann, ces agents zélés, au Maroc, de l'impérialisme germanique.

Car, après avoir si bien réussi à nous créer les ennuis graves qu'on n'a pas oubliés, les Mannesmann viennent de transporter sur d'autres champs leur dévorante activité. Le Souss ayant échappé, en partie, du moins, espérons-le, à leurs âpres convoitises, ils se sont tournés vers l'Espagne et la zone qui lui est dévolue, présidios, Gharb et Rif surtout. Leurs premiers travaux d'approche remontent à quelque temps déjà; mais la présence de l'un d'eux, M. Reinhardt Mannessmann, à Madrid, où son escorte marocaine, véritable garde du corps en turban et selham, fait sensation; des démarches qu'il a tentées auprès du gouvernement, certaines campagnes de presse, ont inquiété l'amour-propre espagnol et excité ses légitimes susceptibilités.

Le projet des frères Mannessmann, tel qu'il ressort des détails publiés par l'Imparcial et plusieurs autres organes, ne tendrait à rien moins qu'à la création d'une sorte de compagnie à charte, analogue à celle qui valut à l'Angleterre la possession du Transvaal, chargée uniquement de pacifier et d'organiser la zone espagnole du Maroc. Dans ce but, les Mannessmann se sont assuré le concours du chérif Raïssouli, l'ancien gouverneur du Gharb, l'ancien ami des Espagnols, qui aurait le commandement d'une véritable armée indigène. En fait, ce projet aboutirait à la mainmise des entreprenants spéculateurs allemands sur le Gharb et le Rif, d'où les troupes espagnoles seraient retirées.

Il serait trop long, si intéressant que soit le sujet, d'entrer dans le détail de cette combinaison, et des expédients employés par MM. Mannessmann frères pour la faire aboutir. On comprend, de reste, à quel point cette audacieuse tentative a blessé l'orgueil espagnol, si chatouilleux. C'est un projet qu'aucun gouvernement, à Madrid, ne saurait même discuter sans se perdre à tout jamais dans l'opinion.

M. Reinhardt Mannessmann et son escorte marocaine en

excursion près de Madrid.--Phot. du Nuevo Mundo.

Note du transcripteur: Les suppléments mentionnés en titre ne nous

ont pas été fournis.