10.331.805 20

1.755.507 10

1.000.000 2

10.001.000 1

16.000.000 50 centimes.

9.500.000 10

20.000.000 5

1.500.000 2

2.000.000 1

Mais la Monnaie a travaillé en outre pour l'Indo-Chine, la Tunisie, le Maroc, la Grèce et le Venezuela.

D'autre part, il a été procédé à la refonte et à la réfection de 17.555.070 francs en pièces de 10 francs et 481.410 francs en pièces d'or diverses.

La refonte et l'affinage des écus aurifères antérieurs à 1830, et des écus à l'effigie de Louis-Philippe, et l'abaissement du titre de 900 à 835 millièmes, ont procuré un bénéfice de 1.224.038 francs.

Le beau raid de deux généraux.

Combien de fois--toutes les fois à peu près que la question du «rajeunissement des cadres» revenait sur le tapis--avons-nous eu l'écho des appréhensions que pouvaient bien faire concevoir l'état physique de certains des chefs de l'armée, leur insuffisante validité, leur manque éventuel de résistance, en cas de campagne! Le raid tout à fait admirable que viennent d'accomplir deux de nos «Marocains», les plus allants et les plus haut cotés, les généraux Dalbiez et Gouraud, répondent--au moins pour ce qui les concerne--à ces inquiétudes.

Le général Lyautey convoquait récemment ses deux excellents collaborateurs à Rabat. Ils devaient s'y rendre d'urgence, de Meknès où, ils étaient, en suivant la ligne d'étapes du nord, celle que jalonnent les postes de Dar bel Hamri, Sidi-Aya, Kenitra, soit 155 kilomètres à parcourir en deux jours.

Avec une des auto-mitrailleuses dont dispose l'état-major, la chose était facile. Mais le mauvais état des pistes, détrempées par la pluie, interdisait même de songer à ce moyen de transport rapide. Que faire?

Les deux officiers généraux ne balancèrent pas: ils gagneraient à cheval Sidi-Aya, où aboutit actuellement la voie ferrée qu'on pousse progressivement et sûrement vers Meknès.

En selle à 7 heures du matin, le général Dalbiez et le général Gouraud arrivaient à 14 heures à Dar bel Hamri. Le temps d'y souffler un peu et de changer de montures, et ils repartaient une heure après. A 18 heures, ils étaient à Sidi-Aya.

Ils avaient parcouru en treize heure 93 kilomètres. Qu'en disent les «jeunes»?

Un Zeppelin de 140 mètres de long aplati sur le sol par

une rafale, au champ de manoeuvres de Carlsruhe.

LE NOUVEAU RÈGNE EN GRÈCE

(Voir la gravure de première page.)

Aussitôt qu'il eut rendu ses devoirs à la dépouille mortelle de son père, à Salonique, le nouveau roi Constantin, abandonnant un moment l'armée qu'il vient de conduire si brillamment à la victoire, rentrait à Athènes, où il arriva le 20 mars en compagnie de la reine Sophie. Le couple royal fut accueilli dans sa capitale avec la plus chaleureuse sympathie.

Le lendemain, vendredi, le souverain prêtait devant le Parlement, le serment solennel de fidélité à la. Constitution.

Sur l'estrade, élevée au fond de l'hémicycle où siège d'habitude le président de l'assemblée, en arrière et au-dessus de la tribune, le roi Constantin prit place, ayant à sa gauche la reine Sophie en grand deuil, à sa droite le métropolite d'Athènes. Il était entouré des princes ses enfants et ses frères, de tous les ministres, du haut clergé.

La cérémonie fut brève et d'une grande simplicité. Le métropolite--c'est à ce moment que fut prise la photographie que nous reproduisons ici--lut la formule du serment. Puis le roi, la main tendue sur l'évangéliaire, jura. Mais le respectueux enthousiasme que témoigna au roi et à la reine le Parlement entier donna à cette solennité un caractère particulièrement émouvant.

L'assassin du roi Georges 1er, entre eux gendarmes

crétois.

Photographie prise le 19 mars, lendemain de

l'attentat.

En contraste, un correspondant de Salonique nous envoie la photographie de l'assassin du roi Georges prise au lendemain de l'attentat. Ce Skinas, avec son oeil mauvais et fiévreux, et l'expression de haine et de douleur qui tourmente son visage, est bien le type du dégénéré que nous avaient annoncé les dépêches.

LES FÊTES RUSSES

Les échos des splendides fêtes du tricentenaire des Romanof ne sont pas encore éteints en Russie où l'union de la nation et de la dynastie régnante ne parut jamais plus étroite. Nous avons, dans un précédent numéro, donné les aspects de la rue, à Saint-Pétersbourg, lorsque le cortège impérial se rendit à la cathédrale pour y assister au service d'actions de grâces. Le document que nous publions aujourd'hui fixe un autre aspect de ces cérémonies commémoratives. Notre gravure représente, en effet, l'impératrice douairière recevant, en grand costume d'apparat, le 8 mars, dans la salle de concert du Palais d'hiver, les dames de la haute société de Saint-Pétersbourg à l'heure même où, dans une autre salle du palais, le tsar accueillait les délégations provinciales.

Le lendemain, le souverain inaugurait la Maison du peuple «Empereur Nicolas II», fondée par lui pour commémorer le tricentenaire de sa dynastie.

Les fêtes du tricentenaire se sont terminées à Saint-Pétersbourg par un banquet qui a réuni au Palais d'hiver, en présence de l'empereur, des deux impératrices et des grands-ducs, l'émir de Boukhara, le métropolite catholique, le khan de Khiva, les délégués mongols, le haut clergé orthodoxe, le patriarche d'Antioche, l'archevêque arménien, les ministres et tous les hauts dignitaires de l'État avec les représentants de la noblesse et des zemstvos et de nombreuses députations, ce qui ne représentait pas moins d'un millier d'invités.

L'impératrice.

Les fêtes du tricentenaire des

Romanof.--Réception, au Palais d'hiver, des dames de

l'aristocratie russe, par l'impératrice douairière.--Phot.

C. E. de Hahn.

UN MOUVEMENT NATIONAL EN SUISSE

Une assemblée populaire, réunie sur une promenade à Genève,

délibérant

et votant sur une grande question d'intérêt national--Phot.

E. Wenger.

Un curieux mouvement, qui s'inspire des idées de liberté nationale si chères au coeur des Suisses, vient de se produire à Genève, à Berne, à Lausanne, et dans toutes les grandes villes de la Confédération, contre le projet de convention du Gothard actuellement soumis aux Chambres fédérales.

Ce projet, que le Conseil fédéral a signé avec l'Allemagne et l'Italie, étend à l'ensemble des chemins de fer helvétiques le régime de faveur qui avait été accordé à ces deux nations, par les traités de 1869 et de 1878, pour la seule ligne du Gothard; dorénavant, elles bénéficieraient de tarifs commerciaux privilégiés sur la totalité des réseaux, sans que la réciprocité soit consentie à la Suisse sur les chemins de fer allemands et italiens. Dans cette nouvelle convention, nos voisins, en très grande majorité, voient une atteinte à leur indépendance économique, à leurs règles de neutralité. Et, à quelque parti qu'ils appartiennent, ils ont protesté contre elle en de nombreuses assemblées populaires, que l'on ne peut manquer de suivre, en France, avec un particulier intérêt.

A Genève, dimanche dernier, une grande manifestation, qui se déroula dans un calme impressionnant, réunissait sous les marronniers séculaires de la Treille, la plus ancienne promenade de la cité de Calvin, des milliers de citoyens, comme au temps où le peuple délibérait, dans les occasions solennelles, sur les affaires publiques. En tête de la proclamation qui les avaient convoqués, on lisait cette phrase extraite du message adressé en 1511 par le Conseil de Genève au duc de Savoie: «Nous aimons mieux vivre dans une pauvreté couronnée de toutes parts de liberté que de devenir plus riches et vivre dans la servitude.» Et le rappel de cette fière parole accentuait encore le caractère traditionnel de la réunion.

La foule entendit deux orateurs, l'un appartenant au parti conservateur, M. Gustave Ador, l'autre au parti radical, M. Besson. Puis, à mains levées, elle vota contre l'adoption du projet de convention, et ne se sépara qu'après avoir chanté, gravement, le «Cantique suisse».

SUPPLÉMENTS

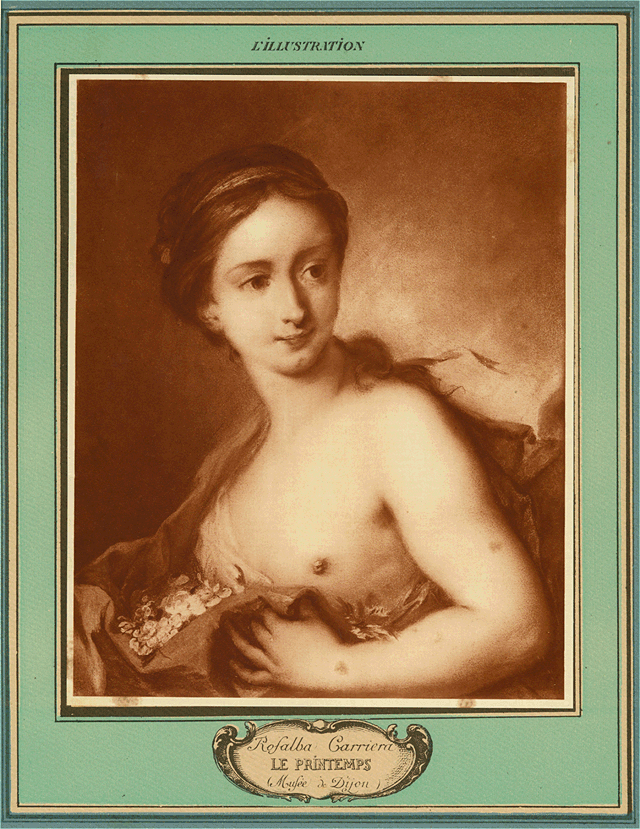

Ce numéro est complété par une gravure en taille-douce remmargée: LE PRINTEMPS, avec texte sur feuille de garde.

ROSALBA CARRIERA

LE PRINTEMPS

(PASTEL DU MUSÉE DE DIJON)

La faveur qui aujourd'hui s'attache à toutes les productions de l'art élégant du dix-huitième siècle a remis à la mode, avec La Tour et Perronneau, à un plan seulement en arrière, leur heureuse émule comme pastelliste, la Vénitienne Rosalba Carriera.

Et voilà des renommées qui reviennent, comme on dit, de loin. Car quelle éclipse n'ont-elles pas subie!

Rosalba Carriera eut peut-être moins que les grands maîtres auxquels on peut la comparer, sinon l'égaler, à souffrir des dédains d'une certaine époque. On lui tint toujours équitablement compte de ce que, n'étant qu'une «faible femme», elle ne se fût jamais évertuée vers la puissance et la virilité, de la bonne grâce avec laquelle elle se résigna simplement à la grâce.

Alfred Sensier qui, voilà tantôt un demi-siècle, à l'époque du pire discrédit pour l'art des Watteau et des Fragonard, a publié, autour de son Diario, du journal cursif de l'année qu'elle passa à Paris, d'avril 1720 à mars 1721, un travail qui demeure la source première de tout ce qu'on pourra écrire sur elle, a recherché les causes de cette faveur relative dont elle continua de jouir, même en ces temps cruels à ceux qu'on appelait les «petits maîtres».

«Son talent, disait-il, n'a ni les proportions, ni la naïveté puissante, ni le sens psychologique perdu à son époque des grands portraitistes des seizième et dix-septième siècles. Sa forme est affaiblie, et représente comme un diminutif des artistes qui l'ont précédée, mais elle a une personnalité bien distincte; ses peintures ont un charme tout féminin auquel on se laisse aller.»

Se «laisser aller», c'était, en ces jours d'austérité, de passion pour le style, tout ce qu'on pouvait faire en faveur de cette charmeuse,--car Alfred Sensier est sévère, d'autre part, pour «Frago», pour Lebrun, Largillière, Rigaud eux-mêmes: l'art était mort depuis Raphaël. Et à ce moment-là, on pouvait acquérir un pastel de Rosalba Carriera pour des prix variant de 47 à 820 francs (le portrait de la Comtesse Labbia fut payé 440 francs à la vente Piot, en 1864 et, en 1831, à la vente La Mésaugère, on avait vu pis: six portraits, avec leurs cadres en cuivre, pour 50 francs!)

Le Printemps, du musée de Dijon, que nous reproduisons ici, est vraiment un morceau très représentatif du talent de la charmante portraitiste: un visage aimable, sincère, candide même, sans sourire équivoque, sans sous-entendus aux coins des yeux; une gorge fraîche, jeune, un bras rond et doux qui ne pose point pour la ligne; une allégorie accessible à tous; un brin de lilas, une rose dans un pli de draperie... que souhaiter de plus?

Avec ces faciles moyens de séduire, la Rosalba fut tout un an l'idole de Paris, où l'avait attirée le mécène Pierre Crozat, celui qu'on appelait Crozat le Pauvre,--pauvreté relative, et qui ne l'empêcha pas de former un cabinet d'art admirable dont les seuls dessins, la plupart aujourd'hui au Louvre, «firent», à sa vente, pour parler comme à l'hôtel Drouot, 400.000 livres! Voyageant en Italie, en 1715, il avait rencontré cette femme séduisante et cette adroite artiste, et l'avait conviée à venir en France, lui offrant chez lui, en son hôtel de la rue Richelieu, une hospitalité princière: elle allait accepter cinq ans plus tard.

La renommée de la Rosalba alors était déjà consacrée en Europe.

Fille de braves gens pas très fortunés, mais dignes, Rosa-Alba Carriera avait connu des débuts difficiles. Née en 1675, à Venise--où elle devait finir ses jours chargés de gloire en 1757, à quatre-vingt-deux ans--elle s'initia aux premiers principes de l'art en dessinant, pour seconder sa mère, improvisée dentellière afin de subvenir aux besoins du ménage, des points de Venise, alors dans toute leur vogue. Puis, la mode passa de ces prestigieuses dentelles, aujourd'hui ornement des corbeilles princières, quand ce ne sont pas pièces de collections ou de musée. Mais le tabac fit fureur: la jeune fille se mit à peindre des miniatures pour tabatières.

Enfin, un Anglais, Cole--ou Colle--lui révéla, vers 1704, le métier du pastel, perdu, presque oublié. D'un coup, pour ainsi dire, elle saisit admirablement toutes les ressources de cet art alerte et délicat. Et la voilà devenue pastelliste!...

Sans doute, quand elle vint à Paris, sa place y avait été dévotieusement préparée par Pierre Crozat, «le plus grand amateur d'art de l'Europe, le plus riche et le plus passionné». Du jour au lendemain, elle y fut l'idole de la ville et du théâtre.

Ses premiers modèles y sont Mlle d'Argenon, ou d'Argeneu, une amie de Crozat, que Watteau a portraiturée aussi; John Law, le fils du fameux auteur du «Système», alors dans tout son fugitif éclat; le prince de Conti; des princesses de la famille royale, Mlles de Charolais, de Clermont, de La Roche-sur-Yon; enfin, le roi, le petit roi Louis XV lui-même (cette oeuvre est probablement celle qui figure aujourd'hui au musée de Dresde); --et puis la duchesse de La Vrillière; la duchesse de Richemond; la duchesse de Brissac; la duchesse de Lorge, Mme de Parabère, l'amie du Régent; Mme de Prie; et, en passant, suprême hommage rendu à son talent, Antoine Watteau lui-même demande à poser devant elle... Elle était déjà membre de l'Académie de Saint-Luc, à Rome, de l'Académie Clémentine de Bologne; l'Académie royale des beaux-arts se crut honorée en lui expédiant son diplôme «gratis».

Tant d'heur et tant de gloire ne la grisèrent point. Dans son journal, simple mémorandum plutôt, elle note d'un trait les commandes les plus illustres, pêle-mêle avec les menus incidents de la vie, les visites, les courses, ainsi qu'on dirait aujourd'hui. Rien ne semble l'éblouir, rien ne l'attache et ne la retient dans cette ville où elle est adorée, adulée, et, Crozat parti pour la Hollande, elle achève en hâte les commandes qu'elle a encore, distribue quelques souvenirs; puis, quittant le somptueux hôtel dont le magnifique financier lui a laissé pourtant la jouissance, elle repart vers Venise.

Le succès l'y attend, fidèle.

Une clientèle d'admirateurs illustres guettait son retour: le cardinal Albani, Auguste III, amateur d'art couronné, multiplient les commandes. L'impératrice Elisabeth-Christine la demande à Vienne, empressée de devenir son élève.

Et sa vie eût fini en apothéose si, en 1749, une infirmité cruelle, menaçante de longue date déjà, ne se fût abattue sur elle: cette amoureuse éperdue de la couleur, de la lumière, devint aveugle. Ainsi l'étoile Rosalba s'éteignit soudainement au ciel vénitien où rayonnaient dans un radieux crépuscule d'art Guardi, Canaletto, Tiépolo.

Note du transcripteur: Le supplément «Les Anges Gardiens» ne nous a pas été fourni.