--Et moi, donc! s'écria son frère; combien aurai--je de billes pour ce beau sou d'argent? Est-ce qu'il est tout pour moi, monsieur?»

Le docteur cherchait à se débarrasser d'eux; mais Julien, dès qu'il fut assuré que la pièce d'argent était bien pour lui, reprit d'un ton résolu:

«Alors, Charles, ma belle pièce ronde est à maman, pour mon papa, et la tienne aussi, n'est-ce pas?

--Oui, oui; je m'en vais la porter à papa, moi-même! C'est moi qui veux la lui donner,» cria Charles; et tandis que sa mère s'élançait pour empêcher l'enfant d'ouvrir la porte du malade, le docteur sortait du logement, et je le suivis.

«Y a-t-il de l'espoir? lui demandai-je, en le pressant d'entrer chez moi.

--De l'espoir! répéta-t-il; mais vous ne l'avez donc pas regardé! mais cet homme-là est mort; c'est un cadavre qui respire et pense par je ne sais quel galvanisme effrayant; tous les organes sont inertes, toute la chair est consumée! Voilà deux jours que je reviens, certain de ne plus le retrouver, et il est là, encore là, martyr de la misère. Il me disait l'autre semaine: «Comment voulez-vous que je meure, j'ai «trois enfants?» Maintenant, il le sent bien, qu'il faut mourir, il est résigné; seulement, les forces que sa volonté avait accumulées pour l'inégale lutte le soutiennent sur la limite; je vous dis qu'il n'est ni vivant ni mort. Hum! c'est effroyable; moi, fait au spectacle des tortures de l'agonie, j'ai peine à supporter celle-là. Que diable! c'est trop pour un homme d'endurer ce qu'un homme ne peut voir!

--Il souffre alors?

--S'il souffre! vous le demandez? A trente-trois ans, constitué comme il l'est, avec un corps de fer, quelles angoisses n'a-t-il pas fallu pour dévorer ces chairs florissantes, ces muscles robustes dont il ne reste rien, pour briser ces forces qu'aucun excès n'avait entamées! La misère l'a détruit pied à pied; depuis six ans ce glas continuel: Du pain! sonne à ses oreilles; sa femme et ses enfants ont beau se taire, il l'entend, il l'entend toujours; ils ont travaillé sans relâche, elle et lui, pour conserver les joues rondes et roses de ces pauvres petits chérubins, destinés maintenant à devenir du gibier d'hospice ou à mendier dans les rues. Comment la veuve soutiendrait-elle cette nichée? lui, le plus fort, part le premier; elle suivra, c'est la marche; et que Dieu ait pitié des orphelins! la philanthropie ne manquera pas de les léguer à la Providence!

--J'avais cru ce pauvre homme bon professeur de mathématiques; je ne sais où j'ai ouï dire qu'il n'était point dépourvu de talent. Comment donc n'a-t-il pu soutenir sa famille? Sa femme manquerait-elle d'ordre et d'économie? Au fait, il m'en souvient, ses enfants étaient toujours fort bien mis; et, de la part du père, n'y aurait-il pas aussi paresse ou nonchalance? Dans la plupart des misères, on trouve toujours quelque vice caché!...

--Laissez donc! je suis las, moi que mon état appelle auprès des grabats et des lits de plumes, je suis las d'entendre le riche chercher un vice au sein de chaque misère, comme l'écolier cherche un noyau au milieu de chaque pêche. Depuis quand le malheur doit-il entraîner la perfection? et où est celui, riche ou pauvre, qui se vante d'être sans faiblesse? Oui, votre voisin était timide et lier; s'il avait eu quelque vertu d'outrecuidance et d'intrigue, il possédait plus de talent et de mérite qu'il n'en faut pour se tirer d'affaire; il ne savait que travailler et souffrir: rien d'étonnant qu'il ait gagné avant le temps la porte que nous passerons tous. Sa femme avait un vice aussi: elle aimait à voir ses moutards beaux et bien habillés; elle passait les nuits à ajuster à leur taille les guenilles qu'elle acceptait pour eux, elle jouissait dans leur propreté et leur bonne mine; elle s'était réservé ce luxe, et vous n'êtes pas le seul à l'en blâmer!»

Résolu à en apprendre le plus possible sur mes malheureux voisins, l'amertume de mon interlocuteur ne pouvait me décourager. Il était évident que la persévérance du malheur de cette famille et la longue agonie du malade avaient irrité ses nerfs et enflammé sa bile.

«Oui, vraiment, répondait-il à mes demandes;--oui, il donnait des leçons que les parents marchandaient, car le professeur était pauvre; que l'écolier oubliait de payer, car le maître était trop délicat pour réclamer jamais,--Oui, versé dans plusieurs langues, il a écrit quelques traductions dont l'éditeur, s'il ne faisait banqueroute, réduisait suffisamment le prix pour que le salaire de l'homme de lettres n'égalât pas celui du copiste qui fait des grosses au Palais.--Oui, il a longtemps remplacé en chaire un savant connu, et que je ne demande pas mieux que de vous nommer; mais si le professeur en titre percevait tous les émoluments de la charge dont l'autre remplissait toutes les fonctions, en revanche le grand homme n'avait-il pas promis de faire obtenir à son humble suppléant le premier emploi vacant auquel ce dernier aurait des droits incontestables, pourvu qu'il ne se présentât point de candidats pour le lui disputer?--Oui, il préparait les travaux de MM, tels et tels, qui ont aussi formé le louable projet de lui devenir utiles en temps et lieu; est-ce leur faute s'il n'attend pas? Nul doute qu'il n'ait de fameuses oraisons funèbres au Père-Lachaise; mais je suis un profane, moi, et je n'irai pas voir répandre des fleurs sur sa tombe. Je me ferais là quelque affaire; rien ne m'empêcherait de leur crier: «Eh! que ne lui donniez-vous du pain de son vivant? cela vous aurait économisé les couronnes d'immortelles et les fleurs de rhétorique!--Du diable si je ne sens en moi tout le fiel qui manque à cet homme! C'est sa douceur, je crois, qui m'exaspère.

--Probablement qu'il y a impuissance plutôt que mauvais vouloir dans ceux qui ne l'ont pas servi...

--À merveille! entrez dans ses eaux! Parbleu! il ne lui manque que la parole pour suivre cette veine avec plus d'avantage que vous. Il m'en a assez rebattu les oreilles de tout ce verbiage de bonté! Il vous dirait, s'il pouvait encore dire, le malheureux! que les écoliers qui ne l'ont point ou mal payé étaient plus à plaindre que lui, et que, bien certainement, ils n'avaient pu s'acquitter; que les parents qui marchandaient sa vie étaient gênés, l'éducation étant si chère; que ses amis, ses protecteurs ont les meilleures intentions du monde; que le professeur a tout fait pour lui assurer une position aisée; tout fait! Eh! que ne lui donnait-il seulement un quart des appointements qu'il touche? La dupe a veillé, travaillé, sué, affamé; le sage a perçu, placé, thésaurisé, mangé. Mais, en fin de compte, un peu plus tôt, un peu plus tard, tous deux auront le même lit, la terre; le même repos, la mort. Il n'y a donc lieu de plaindre aucun des deux; tout va bien dans le meilleur des mondes, et j'ai l'honneur de vous saluer.»

Je laissai partir l'irascible docteur, décidé plus encore par ce que j'avais vu et senti, que par ses âpres paroles, à apaiser ma conscience, à faire, quoique trop tard, ce que je pourrais pour mes malheureux voisins. Je me présentai chez eux le soir même, me disant autorisé par le médecin à remplacer près du malade, celle qui devait s'efforcer de dormir pour ne point échauffer un lait nécessaire au rétablissement de son mari et à l'existence de son enfant. Je fus reçu dans la pièce d'entrée: une paillasse rangée dans un coin, et les petites hardes des enfants, proprement pliées sur un tabouret, prouvaient que c'était leur chambre à lit. Tous deux, agenouillés au pied de la couchette de paille, se détournèrent à demi pour me regarder et me sourire pendant cette explication. Je l'achevais à peine, quand la sonnette retentit au-dessus de ma tête. Appuyé contre la porte d'entrée, je m'empressai d'ouvrir, afin de prendre possession du logis en y rendant quelque service, et d'ôter à mon hôtesse l'embarras d'accepter mes offres et de m'en remercier.

Ce fut un monsieur à tournure élégante qui se présenta, le chapeau sur la tête; en me voyant il fit un pas en arrière:

«Est-ce que le mathématicien a délogé?» demanda-t-il.

Apercevant la femme, il se ravisa, et, entrant d'une façon délibérée, il me força à me ranger de côté, et se dirigea vers la porte du fond.

«Il faut que je parle sur-le-champ à votre mari,» dit-il. La femme hésita; puis s'écarta, le laissant passer:

«Qu'il voie,» murmura-t-elle d'un air sombre; et il pénétra dans la chambre du malade où je le suivis.

L'étranger ne parut voir ni cette pièce triste et nue, ni la couche labourée par cette longue lutte entre la jeunesse et la mort, ni ce visage osseux et livide qui m'avait si fort remué le coeur le matin. Son oeil distrait errait dans le vague, évitant de s'arrêter sur quelque aspect désagréable pour lequel sa lèvre à demi relevée témoignait d'avance son dégoût.

«Hé bien! ce travail, dit-il, je comptais dessus ce matin. Savez-vous que deux ou trois jeunes gens de talent me l'avaient demandé? je pourrais me trouver fort mal de vous avoir donné la préférence.»

Ayant enfin jeté les yeux vers l'endroit où il entendait un sourd murmure, et d'où paraissait devoir venir la réponse inattendue, le nouveau venu tressaillit:

«Malade! reprit-il; diable! c'est fort malheureux pour moi; je ne puis de ma chaire déclarer que vous êtes malade; c'est vraiment déplorable de se trouver, en vue, chargé de toutes les responsabilités. Je disais bien aussi que ces leçons en ville vous tueraient; il faut savoir attendre. Vous ne devez pas douter qu'un jour ou l'autre je ne vous case!

--Je n'en doutais pas, mais d'ici là il fallait vivre, dit enfin le malade d'une voix faible.

--On s'arrange pour vivre de peu; tant de gens se tirent d'affaire à merveille avec huit sous par jour, encore faut-il savoir se passer quelque chose.»

Le mourant fit un mouvement; je m'avançai, «Le docteur a défendu de faire parler son malade, dis-je. Ne voyez-vous pas qu'il est fort mal? ajoutai-je plus bas.

--Mais mon travail! reprit à voix haute le monsieur ôtant son chapeau pour passer avec impatience la main dans son toupet luisant qu'il ramenait en boucle arrondie sur son front, mon travail! Vous devez tout au moins avoir préparé quelques notes?

--Le canevas de la leçon est à peu près terminé, dit le malade avec effort; là!» et son regard languissant désigna un carton près de la fenêtre.

L'étranger s'élança vers le bureau, et feuilletant quelques papiers:

«Incomplet! dit-il en observant que je suivais les pages de l'oeil; fort incomplet; mais à moi, cela pourra suffire... Don courage, allons. Quand vous serez sur pied, poursuivit-il en se retournant vers le malade, vous n'aurez pas longtemps à prendre patience; soyez tranquille, j'ai quelque chose en vue pour vous!» Tournant alors en rouleau les papiers et cherchant de l'oeil une ficelle pour les attacher, il quitta la chambre, et je m'assis près de celui que j'étais venu veiller.

Ce fut une nuit longue el pleine d'émotions.

Parfois je m'imaginais qu'il y avait du mieux; la fligure du malade annonçait moins de souffrance; et plusieurs fois je répondis aux regards pleins d'anxiété de sa femme qui, de moment en moment, apparaissait à la porte:

«La potion a réussi. Dormez tranquille, il va assez bien.»

Cependant, quoique calme, il ne s'assoupissait point, ses yeux demeuraient ouverts, et ses paroles, à demi proférées, erraient sur ses lèvres. Il avait oublié qui était là; et j'écoutais, à genoux, près de lui. S'il y a un spectacle auguste au monde, c'est la vue de l'homme qui le quitte, dans la pleine possession de son âme, et prêt au terrible passage.

«Elle! murmura-t-il une fois, pauvre femme! elle agrandi dans la souffrance... le dévouement la soutiendra...--Il y a tant de force dans le sentiment d'un devoir rempli jusqu'au bout!»

A un autre moment il disait:

«Si petits!... mais l'exemple sert aux plus jeunes. Ils auront un père là-haut... Ah! que Dieu ne leur retire pas la misère si elle doit les tremper au bien... Oui, celui qui a lutté est le seul fort.»

Les premiers rayons du matin pénétraient à travers l'étroite croisée, lorsque je l'entendis pousser un soupir. Depuis quelque temps il ne parlait plus, et, croyant qu'il s'était assoupi, j'avais fini moi-même par m'endormir. Ce léger souffle suffit pourtant pour m'éveiller; je me soulevai sur ma chaise, je le regardai. Je ne sais quel sourire, qui n'avait rien d'humain, éclaira un moment ses traits et disparut. Je me penchai sur lui, je le contemplai, j'approchai davantage, j'écoutai... il ne respirait plus.........................

A quoi bon parler à présent de la famille qu'il laissait sans ressource, et qui en trouva dans les remords peut-être de ceux qui l'avaient oubliée, lorsqu'un peu d'aide aurait suffi pour conserver à la femme le compagnon et l'appui de sa vie, aux enfants le guide de la leur.

Ce récit n'est point un conte inventé à loisir pour occuper la

sensibilité oisive dans vos âmes. Ce drame, dont j'ai été le triste

témoin, se commence ou s'achève dans l'appartement au-dessus ou

au-dessous de vous; dans votre maison ou dans la maison voisine: ne

pleurez donc pas sur celui qui, pour la première fois sans doute

repose en paix, mais cherchez à vos côtés son frère en souffrance;

allez lui dire que vous n'êtes pas de ceux qui isolent leurs amis;

que lorsque vous n'aurez pas de travail, pas d'argent, pas de

secours à porter à un frère souffrant, il vous reste du moins à lui

donner une larme de sympathie, une parole de consolation.

A. M.

Anniversaire de Juillet.

LES FÊTES POLITIQUES.

Chaque année, quand les derniers jours de juillet ramènent pour la France l'anniversaire de sa plus glorieuse et de sa plus rapide révolution; quand la pensée et le souvenir se reportent vers ces jours de jeunesse et d'enthousiasme, l'esprit est le jouet d'un double effet d'optique morale qu'il n'est, hélas! que trop facile expliquer.

Déjà treize ans! disait-on auprès de nous tout à l'heure.

Treize ans seulement! disait un autre.

Et ces deux exclamations sont vraies toutes deux. C'est qu'il y a un siècle déjà que s'est accompli ce prodige presque oublié; c'est que c'était hier en effet que retentissait ce long cri de victoire!

Ne semble-t-il pas qu'en se retournant, en tendant la main, on va voir derrière soi, on va rencontrer cette population ardente et généreuse, on va se mêler à ses rangs, entendre le tumulte du combat, les cris de joie et les chants de triomphe? Ne semble-t-il pas qu'on va retrouver au fond de son coeur les illusions, les espérances candides, les rêves naïfs qui nous berçaient alors, enfants que nous étions? A quelles belles et bonnes choses, en effet, n'avons-nous pas cru alors, quand ce grand mouvement national vint émouvoir la France entière et le monde avec elle? Nous croyions que le navire qui emportait dans l'exil les derniers débris de nos races royales emportait avec lui tous les maux. Cette révolution si puissante et si modérée, ce peuple si intelligent, si humain, si généreux dont la conduite venait de condamner hautement tous les excès du pouvoir populaire, semblaient ouvrir une ère nouvelle de paix et de fraternité. Ce drapeau glorieux qui avait conduit à tant de victoires nos vieilles phalanges républicaines, notre grande armée impériale, semblait devoir, après quinze ans d'absence, laisser échapper de ses plis une gloire nouvelle, plus pacifique et plus populaire encore. C'était l'âge d'or; que sais-je? c'était la meilleure des républiques. Oui, tout cela, c'était hier, et vous aviez bien raison de vous écrier: Déjà treize ans! déjà!

Mais est-ce bien la même France qui vient de saluer cet anniversaire mémorable? Est-ce bien nous, jeunes gens, qui battions des mains, dont le coeur bondissait d'espérance et d'orgueil? Notre génération soucieuse, ennuyée du présent, inquiète de l'avenir, sans ardeur et sans verve, est-ce bien la même qui, en 1830, ébranlait dans leurs bases tous les trônes européens, et saluait, le front haut, l'oeil radieux, le coeur jeune et le sein palpitant, une nouvelle aurore? Sommes-nous bien cette nation qui, alors encore, prétendait à être la première entre toutes, nous qui ne faisons plus rien de grand dans le monde? Il semble, en effet, qu'il faut un siècle pour opérer un changement aussi profond et que vous aviez raison de dire: Treize ans seulement!

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner au point de vue politique les conséquences regrettables ou non de la révolution: c'est un bilan dont l'actif et le passif sont loin de se balancer encore.

Mais il est bon, cependant, de ne pas laisser passer inaperçus un anniversaires qui rappellent les grands mouvements des sociétés modernes.. Quand tout est calme autour de nous, quand la paix favorise le développement des arts et du travail, quand l'ordre, l'ordre public du moins, règne dans nos villes, il n'est pas sans intérêt d'évoquer le souvenir de ces luttes passionnées, et de faire servir les enseignements qui en surgissent au progrès de la masse populaire; car c'est elle qui porte le fardeau de ces grandes crises révolutionnaires, elle qui décide du succès, elle qui a l'héroïsme, le courage et rarement le profit

Il faut, du reste, faire la part des illusions et ne pas être trop exigeant envers la révolution de Juillet, ni lui demander plus qu'elle ne peut, qu'elle ne doit donner.

Elle a été le premier développement, le premier acte, si l'on veut, de la révolution de 1789, qui en fut l'admirable et terrible prologue. Le peuple, qui jusque-là n'avait compté pour rien dans les affaires publiques, s'y rua alors avec impétuosité. Le Tiers-État qui, suivant l'expression de Sieyès, «n'était rien et devait être tout,» eut son jour enfin. Mais à ce mouvement désordonné succéda une ère plus calme. Contenus par la main ferme, par la volonté hardie de Bonaparte, ces éléments, dont désormais il n'était plus permis de ne pas tenir compte, rentrèrent dans l'ordre.

Le peuple avait pris date; mais ses aînés, les bourgeois émancipés en 1789, devaient passer les premiers. Puissante par ses doctrines, par ses travaux, son influence, ses richesses, ses talents, la bourgeoisie, après les essais de l'Empire et de la Restauration, devait arriver la première au pouvoir. La révolution de Juillet eut pour objet principal son avènement, et les classes inférieures, les cadets du peuple, dressèrent sur le pavois cette bourgeoisie dont ils étaient tiers et qui sortait de leurs rangs.

Nous ne nous rendions pas compte de cela en 1830. Ardente et crédule jeunesse que nous étions, nous pensions que tout était fini quand tout commençait à peine, nous prenions le premier acte pour le dénouement. Cette bataille, si bravement gagnée par le peuple, sous l'inspiration et au profit de la bourgeoisie, n'était qu'un héroïque épisode de l'immense épopée. Comment donc nous étonner que ses résultats n'aient pas été en harmonie avec nos espérances.

On a reproché beaucoup de présomption, beaucoup de fautes à la bourgeoisie. On l'a accusée d'avoir oublié, comme tout parvenu, sa populaire origine; mais elle a fait du moins une grande chose qui prouve que si elle a pu méconnaître le peuple, elle a eu du moins un sentiment profond du premier, du plus indispensable de ses besoins, celui de la paix. Elle a acheté ce bienfait suprême (malheureusement en courbant la tête, et au prix de sa propre dignité bien souvent); mais la paix n'en a pas moins permis le développement des grands travaux industriels, nouveaux champs de bataille qui ne répandent plus la terreur et la mort, mais la fécondité et la vie; d'où l'ouvrier ne sort pas encore, il est vrai, honoré, glorieux, sûr que l'État le protégera, veillera sur lui, et, au besoin, assurera un asile honorable à sa vieillesse, mais où il marche avec un sentiment plus élevé de son indépendance et de sa dignité.

Si la bourgeoisie a borné sa politique au maintien de la paix, si elle n'a presque rien fait directement pour l'amélioration du sort des classes inférieures, celles-ci ont fait elles-mêmes de courageux efforts, et aujourd'hui il se forme à la tête du peuple, immédiatement au-dessous de la bourgeoisie, une classe nouvelle, intelligente, laborieuse, active, qui se prépare à stipuler un jour pour les intérêts des classes ouvrières, comme les députés de la Constituante stipulèrent, en 1789 pour les droits de l'homme et du citoyen.

Loin de s'opposer à ce progrès calme et pacifique de la démocratie, espérons que la bourgeoisie, instruite par sa propre expérience, le servira au contraire, en préparant les institutions que le peuple a le droit d'attendre d'elle; qu'elle facilitera et encouragera plus efficacement son instruction; qu'elle développera et perfectionnera les créations utiles; qu'elle honorera le travail et les travailleurs; qu'elle se conduira enfin en aînée intelligente et bonne, et fermera ainsi pour toujours le gouffre des révolutions.

Cette année, ainsi que l'année dernière, les réjouissances officielles sont supprimées. Le souvenir de la mort du duc d'Orléans est trop récent encore pour qu'on ait cru devoir autoriser ces fêtes officielles que les gouvernements se transmettent avec une fidélité si rare, et dont un de nos collaborateurs a récemment raconté les banales merveilles.

Nous n'avons donc pas à suivre aujourd'hui la foule dans la poussière des Champs-Elysée. Ne vaut-il pas mieux, en effet, se joindre par la pensée au deuil de tant de familles attristées? Ne vaut-il pas mieux parcourir silencieusement la grande ville, et évoquer le souvenir de ses jours glorieux? L'émotion qu'éveillent le Louvre, le Carrousel, les Tuileries, l'Hôtel-de-ville, ne vaut-elle pas bien les émotions du feu d'artifice ou du théâtre en plein air du carré Marigny? La tombe modeste de Farey, de ce bon et héroïque jeune homme, «mort pour les lois,» ne fait-elle pas à elle seule revivre le souvenir de cette jeunesse d'élite, si ardente, si généreuse, de ce peuple entier suivant avec amour l'uniforme de nos écoles?

Voici la colonne de Juillet! mais n'essayez pas de lire les noms inscrits sur le bronze; entrez plutôt avec nous sous les vastes caveaux ou dorment tant de braves: ne vous semble-t-il pas que de ces voûtes humides, de ces froids cercueils, sortent de populaires enseignements? Là, en effet, ce sont les morts victorieux; mais leurs adversaires, mais ceux que le pouvoir royal avait armés pour sa défense, les vaincus, n'étaient-ils pas du peuple aussi, n'étaient-ils pas les frères de ceux qui dorment sous ces caveaux sombres? Oh! ne nous le dissimulons pas! c'est en cela que les révolutions, quelque légitimes, quelque glorieuses qu'elles soient, ont un côté si profondément triste! Vainqueurs et vaincus, c'est le peuple qui fournit tous les morts; c'est lui qui souffre de l'interruption des travaux; c'est toujours lui que les partis, longtemps encore après le combat, poussent sur la place publique au-devant des baïonnettes du pouvoir ou sous le glaive de la justice.

Monument élevé à la mémoire de

Georges Fracy, place du Carrousel.

Puisqu'une circonstance douloureuse fait, depuis deux ans, supprimer les fêtes publiques dont l'anniversaire de Juillet était l'occasion, nous ferons des voeux pour que l'autorité continue à laisser dans l'ombre de vieilles habitudes, qui ne sont dignes ni du parti vainqueur dont elles ont pour objet de perpétuer le triomphe, ni du peuple, que les fêtes nationales devraient instruire et ennoblir.

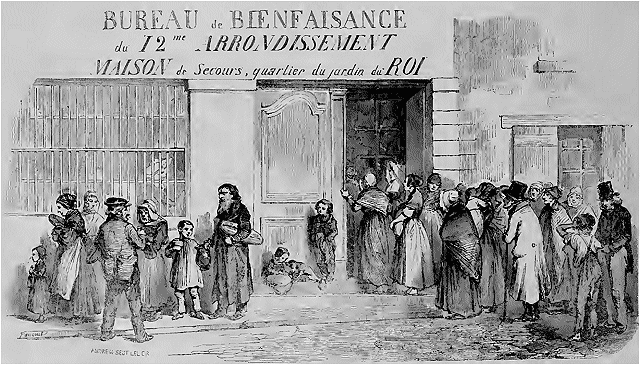

Déjà une heureuse modification a été introduite: à ces horribles distributions jetées publiquement en pâture au peuple, comme une pâtée à des animaux immondes, à cet ignoble et dégradant usage ont succédé des distributions mieux ordonnées, plus régulières, moins sauvages surtout, faites dans chaque arrondissement, dans chaque ville de France, aux familles nécessiteuses. Certes, ce n'est là une fête ni pour ceux qui donnent ni pour ceux qui reçoivent cette aumône publique; c'est au contraire la constatation officielle d'une des plaies les plus douloureuses de notre état social, le paupérisme. Mais il est bon qu'au milieu même de ses joies, au milieu de ses plus beaux souvenirs, la société se trouve ainsi en présence du plus grand de ses devoirs, celui d'assurer à tous ses membres valides le droit de vivre en travaillant. Savez-vous rien de plus triste que le spectacle de ces malheureux affamés, de ces visages hâves et maigris, attendant un jour de réjouissance nationale pour recevoir un pain et quelques grossiers aliments? Oh! ce n'est pas ainsi que nous la guérirons cette plaie affreuse qui s'élargit de jour en jour!

Galerie souterraine des tombeaux sous la Colonne de

Juillet.

Demandez à l'Angleterre si sa taxe des pauvres, de plus en plus insuffisante, a remédié à ce mal qui la ronge. La charité publique, la vraie charité, ne consiste pas à donner une aumône toujours précaire, qui humilie et avilit la main qui la reçoit; la charité, c'est l'amour de Dieu, l'amour des hommes; et vous qui gouvernes, les nations, songez que vous ne serez, sûrs de votre pouvoir, que vous ne serez les véritables chefs du peuple que quand vous convierez les derniers de ses enfants au travail, qui fait vivre et honore, et non à l'aumône, qui empêche à peine de mourir de faim et qui dégrade!

Anniversaire des fêtes de Juillet.--Distributions de secours par

les bureaux de charité.

Nous voici bien loin des fêtes accoutumées. Si nous regrettons peu de les voir, pour cette fois encore, supprimées par ordre, ce n'est pas que nous jugions inutile de consacrer, par des solennités populaires, les grands souvenirs, les glorieux anniversaires; à Dieu ne plaise! Les fêtes publiques sont un besoin impérieux pour le peuple, et leur institution est d'un ordre si élevé, qu'elle intéresse à la fois la politique et la morale. Les populations aiment le plaisir et tiennent à égayer le plus qu'elles peuvent leur passage à travers cette vallée de larmes. Quand la société ne sait plus leur offrir des fêtes qui les réunissent, les exaltent et les passionnent pour quelque but élevé, les hommes alors recherchent les plaisirs grossiers, les orgies brutales où le coeur se déprave, où l'intelligence s'amoindrit.

Loin de combattre ces instincts, ne vaut-il pas mieux les sanctifier et les faire servir à l'amélioration morale du peuple? Dire ce que seront les fêtes publiques quand un pareil sentiment les inspirera, est chose impossible. C'est un rêve que chacun de nous fait suivant bon coeur, suivant ses désirs, suivant ses idées; mais, ce qui n'est pas un rêve, c'est la possibilité de faire servir les réjouissances populaires à l'éducation des masses; d'inspirer au peuple, par les réunions, par les cérémonies publiques, l'amour, la tolérance, le sentiment de sa propre dignité.

La Foire de Beaucaire.

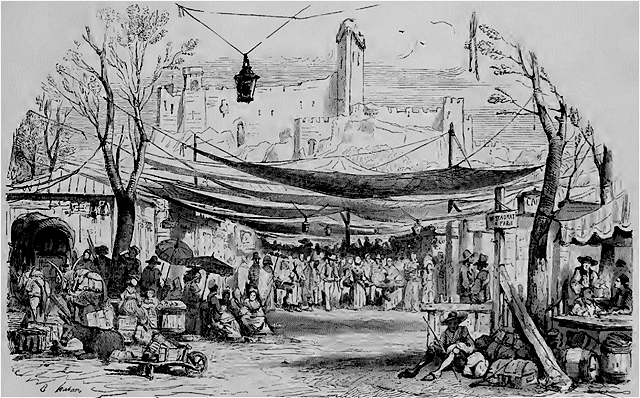

Foire de Beaucaire.--Gitanos, marchands d'ânes.

Il est, dans le département du Gard, une ville phénoménale, qui vit quatre semaines seulement par année; une ville de dix mille habitants, qui en compte plus de cent mille durant un mois; une ville sans industrie et sans commerce, qui, dans un temps donné, se trouve à l'improviste l'une des plus commerçantes de l'Europe; une ville morne, indolente, presque déserte, qui, du 1er au 28 juillet, devient subitement riante, active et populeuse: c'est Beaucaire, l'antique Ugernum, dont la foire rivalise avec celles de Leipzig, de Francfort, de Novogorod et de Sinigaglia. Vue par les voyageurs qui vont de Lyon à Arles sur les bateaux à vapeur du Rhône, cette vieille cité offre un coup d'oeil assez pittoresque; mais, si vous pénétrez dans l'intérieur, vous trouvez un méandre de rues sinueuses, des pavés anguleux, des maisons lézardées, et pas un monument, à moins que vous ne preniez pour tel le château de Bel-Cadro, dont les ruines couronnent la cime d'un rocher crayeux. La fabrication beaucairienne se borne aux tricots, à la poterie de terre, à la tannerie et à la corroierie. D'où vient que le commerce a choisi pour rendez-vous une aussi modeste résidence, une ville aussi étrangère aux spéculations industrielles? Uniquement de ce que la foire de Beaucaire était franche dans un temps de multiples prohibitions. On ne sait comment elle le devint; les paléographes ont vainement cherché la charte de fondation; mais ils peuvent vous dire qu'il en est question dans un acte de 1168, et que les privilèges en furent confirmés par Charles VIII, Louis XII et Louis XIII. La franchise fut limitée plus tard. On créa, en 1632, un droit de réappréciation; puis un droit d'abonnement de douze sous par balle qui n'était pas déballée; puis la douane de Valence, qui, après avoir imposé les marchandises portées à Beaucaire, les réimposait souvent au retour. Ces entraves n'arrêtèrent point le mouvement commercial dont Beaucaire était le centre. Aujourd'hui que les communications sont faciles, que les canaux, les chemins de fer, les paquebots, portent les marchandises d'un bout du monde à l'autre, que les plus minces négociants vont en fabrique, que les commis-voyageurs pénètrent jusque dans les chaumières, les foires, qui ont pour but de réunir en un même lieu les acheteurs et les vendeurs, semblent une institution superflue. Jamais cependant la foire de Beaucaire n'a été plus florissante. La somme des affaires qu'on y fait était évaluée 18 ou 20 millions en 1789, par Dulaure, dans sa Description du Languedoc. Le Dictionnaire de Géographie commerciale, publié en l'an VII, donne le chiffre de 7 millions; la France pittoresque celui de 25 millions. Or, les nombreux négociants que nous avons consultés portent la somme des ventes et achats à 50, 600, et même 80 millions; il y a progrès. A la vérité, le fabricant n'obtient guère plus de son produit rendu à Beaucaire que s'il en effectuait la livraison au siège même de son industrie. Le transport, le voyage, le loyer, la nourriture, augmentent ses frais généraux; mais il trouve avantage en ce qu'il écoule en peu de temps des quantités considérables. Le trafic est énorme à Beaucaire, parce que cette ville est en communication directe avec nos grands centres industriels et nos principaux débouchés: par son canal, avec le Languedoc, Bordeaux, Nantes et autres ports de l'Océan; par le Rhône, avec l'Allemagne, la Suisse, Lyon, Grenoble. Valence et Marseille; par la Méditerranée, avec l'Italie, l'Espagne, l'Afrique et le Levant.

Foire de Beaucaire.--Pré Sainte-Madeleine.

Marseille remplit journellement l'ancien rôle de Beaucaire, en approvisionnant ces dernières contrées de denrées coloniales et de matières premières; mais la fameuse foire n'y a rien perdu. Elle a pris un caractère plus industriel; elle est devenue plus utile à nos manufactures, et son importance a été consolidée par la colonisation algérienne.

La foire de Beaucaire commençait jadis le 22 juillet: c'est même encore le matin de ce jour que le canon annonce l'ouverture légale; mais vendeurs et chalands apparaissent dès le 25 juin. Le Beaucairien est alors dans l'état d'un homme qui sort de catalepsie: il dormait au soleil, fumait, chassait des bec-figues, travaillait toujours le moins possible: et le voici transfiguré en être presque agissant. Vite, badigeonnez ces façades, nettoyez ces lambris, changez ces devantures, collez des papiers neufs, chassez les rats et les scorpions, établissez des échoppes le long des murs, transformez les cabinets noirs en chambres, les soupentes en boutiques, les galetas en appartements. Le Beaucairien prend tous ces soins à votre intention, malheureux négociant, mais il saura s'en indemniser. Un rez-de-chaussée de deux mètres carrés lui rapportera six cents francs; vous paierez la location d'un magasin pendant un mois aussi cher qu'une arcade du Palais-Royal pendant un an; vous serez caserné par chambrées dans les plus inhabitables repaires. Toutefois, vous affrontez tant d'inconvénients; la soif du lucre, auri sacra fames, vous pousse vers la cité foraine. Au commencement de juillet, la foule grossit de jour en jour; le préfet du Gard se met en route pour venir gagner, à surveiller la foire et donner un bal, une indemnité de 10,000 francs; le tribunal de commerce, la balance à la main, accourt de Nîmes, son siège habituel; le Rhône se couvre de barques, de tartanes, de felouques génoises, de pinques catalanes, de navires de toutes nations. Suivant un vieil usage, le maire offre au premier arrivant un mouton des Garigues, dont l'équipage mange la chair, et suspend la peau, bourrée de paille, à l'extrémité du grand mât. Les quais s'encombrent, puis les rues. Elles s'ombragent de tentes protectrices et de toiles jaunes, blanches, rouges, vertes ou bleues, qui portent en lettres ultra-majuscules les noms des marchands, leurs adresses fixes et temporaires. Les magasins s'emplissent, les marchandises débordent jusqu'au milieu du ruisseau desséché; les bancs de pierre, les bornes même, sont envahis par des merciers ambulants; un tumulte perpétuel, un bourdonnement confus d'abeilles humaines, retentit dans cette ruche immense. Français de toutes provinces, étrangers de toutes nations, vont, viennent, se coudoient, conversent, surfont, marchandent, déboursent, reçoivent, déballent ou chargent des colis. Que de costumes, de types, de langages divers! Là, sont représentés Arles, Nîmes, Avignon, Castres, Carcassonne, Toulouse, Montauban, Saint-Pons, Mazamet, Lodève, tout le midi de la France, depuis Bordeaux et Rayonne, jusqu'à Gap et Draguignan. L'Alsace, Rouen, Saint-Quentin, Amiens, Sedan, Elbeuf, Flers, Mayenne, Laval, ont déversé à Beaucaire une partie de leur population. Lyon, Saint-Etienne, Villefranche, Tatare, Thizy, Voiron. Roanne, ont aussi fourni leur contingent. On y est venu de Genève, des villes anséatiques, de la Corse, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Algérie, du Maroc, de la Grèce, de l'Arménie, de l'Égypte et de diverses autres régions levantines. Le total de cette masse est incalculable. «On y a compté jusqu'à trois cent mille personnes,» dit M. A. Hugo. «Cent, mille négociants s'y rendent, «selon Vosgien. A en croire la Statistique de Peuchet, «il n'est pas extraordinaire d'y voir un concours de six cent mille hommes.» D'après l'Annuaire publié en 1843 chez M. F, Didot, «dans un espace où dix mille personnes sont à l'étroit en temps ordinaire, se groupe une population de deux et quelquefois trois cent mille négociants.» Nous pensons de visu, que du 1er au 30 juillet, Beaucaire donne l'hospitalité à environ deux cent cinquante mille individus. Comme l'avance Jean-Michel, de Nîmes, dans son poème languedocien sur l'Embarras de la fiero:

L'on pot ben sans hyperbolo

Dire que l'y a mai d'estrangers

Qu'en Italio d'orangers.

La quantité et la variété des objets de commerce correspondent au nombre des marchands et des acheteurs. Il vous est loisible de vous procurer à Beaucaire des rouenneries, des toiles, des tissus de coton, des draps, de l'orfèvrerie génoise, de la quincaillerie de Paris, de Lyon, de Saint-Claude et de Thiers, de la parfumerie, des savons de Marseille, de la rubanerie, des liqueurs de Montpellier, de la droguerie, des épices, des laines d'Espagne et de Barbarie, des cuirs de Russie et d'Allemagne, des fers, des planches, des bouchons de liège du Roussillon, etc. Il serait impossible de se reconnaître dans ce dédale commercial, si l'autorité n'avait établi un ordre de vente et un classement méthodique pour certaines marchandises. Du 10 au 18, on vend les rouenneries, les impressions, les articles de Mulhouse; du 18 au 25, les draps et les laines; du 24 au 26, les soies grèges, du 26 au 29, les soies lavées. Les articles d'Alsace, de Rouen, de Saint-Quentin et de Tatare occupent les rues Basse, des Couvertes et des Quatre-Rois; les cuirs, la rue des Tanneurs; les toiles écrues ou blanches, la Placette et les rues adjacentes. La draperie loge rue Haute; la quincaillerie, rue Beauregard; la mercerie, rue Tupin. Les grands magasins de bimbeloteries s'installent au Bazar, péristyle couvert situé près de la Porte Beauregard. Sur la route de Nîmes s'opère la vente des chevaux et des bestiaux; mais elle est restreinte, car il y a pour eux une foire spéciale le lendemain de l'Ascension. Les salaisons, anchois et sardines, sont sur les bateaux du canal, les fers sur les quais du canal et du Rhône, les bois sur la grève, à l'extrémité de la ville. La lingerie et les éventails, les chapeaux de paille et les foulards, les rubans et les nouveautés, les papiers peints et les casquettes stationnent dans la rue des Bijoutiers, ainsi nommée sans doute parce qu'un y vend de tout, excepté des bijoux.

La ville entière est un commerce; le pré Sainte-Madeleine est à la fois au commerce et au plaisir. C'est une vaste pelouse, qui serait une délicieuse promenade sans le mistral, les cousins, la poussière, la chaleur et l'air des cuisines en plein vent; elle est entourée d'allées d'ormes et de platanes disposés en triangle, dont un côté longe le Rhône, et dont l'angle aigu aboutit aux rochers du Bel-Cadro. Un bail à loyer d'une durée de six ans donne à des adjudicataires le droit de bâtir sur le pré des baraques. Une ville de bois s'y élève en concurrence avec la ville de pierre, car ne faut-il pas loger les nattes, les paillassons, les pâtes d'Italie, les parfums de Grasse, les cordages, les souliers, la grosse ferronnerie, les porcelaines, les faïences, les verres, les pipes, les cristaux et tout ce qui constitue la base des magasins à vingt-cinq sous? Sans le pré Sainte-Madeleine et ses asiles, que deviendraient les nains, les géants, les hercules, les hommes-squelettes, les cirques, les combats de bouledogues contre des ours rogneux et muselés, la Défense de Mazagran, Geneviève de Brabant, la Passion, la Bataille d'Austerlitz, les ménageries ambulantes?

Commo son lions, léopars,

Panteros, mouninos, rainars,

Et tant d'autres bestios sauvajos,

Qu'y gagnan d'argen qué fon rajos.

Que deviendraient les charlatans qui espèrent trouver à Beaucaire une fortune, à l'exemple de feu Chavigny, devenu presque millionnaire en vendant à la foire un vermifuge efficace?

Le soir, vers les neuf heures, le pré Sainte-Madeleine présente à peu près le même spectacle que les Champs-Elysées aux fêtes de Juillet: la cohue est interminable; le bruit des grosses caisses, des cymbales, des galoubets, des trompettes, les appels des paillasses, les aboiements des chiens, les hop, hop des écuyers, se mêlent en un gai charivari. Les bals de Nîmes, d'Aix, d'Avignon, des Catalans, etc., réunissent des danseurs de ces diverses localités. Des milliers de consommateurs se rafraîchissent avec de la bière de Lyon, des glaces, des grenades et des saucissons d'Arles. Dans les cafés-spectacles, enjolivés de guirlandes et de tentures multicolores, des chanteuses, en toilette de bal masqué, psalmodient les romances de mademoiselle L. Pujet; des lustigs exécutent le Choriste ou le Marchand d'Images, des Espagnols dansent les plus fougueuses cachuchas: le tout avec accompagnement d'orchestres criards et asthmatiques. Toutes ces exhibitions ravissent les assistants: après leurs laborieuses journées, ils sont si heureux de se distraire, de respirer, d'oublier le comptoir et les chiffres!... Tout devient nectar pour l'homme altéré.

Loin des jeux populaires, dans un coin de la prairie, campe une population bizarre, celle des Bohémiens. Noirs, crasseux, demi-nus, ils sont couchés autour de leurs charrettes, pêle-mêle avec leurs chevaux et leurs chiens. Leur industrie est la vente et la tonte des ânes, la chiromancie et surtout la mendicité. Par intervalle, une Bohémienne se détache de la bande, charge sur ses épaules un ou deux enfants à la mamelle, en prend un plus grand par la main et va demander la caritat par les rues. Elle pousse les glapissements les plus plaintifs, tandis que son jeune acolyte, innovateur musical, se donne des coups de poing sur le menton pour se faire claquer les dents.

Tel est, en raccourci, le tableau de la foire de Beaucaire; il se reproduit tous les ans avec de faibles modifications. La grande assemblée est officiellement dissoute le 28 juillet; les négociants plient bagage; les navires remettent à la voile; les diligences partent chargées de voyageurs; la ville se dépeuple lentement, et le Beaucairien se rendort. Comme le boa, il a fait son repas; il va mettre onze mois à digérer.

Poètes Italiens contemporains.

(Voir p. 86.)

II

G. BERCHET.

Il y a quinze ans environ, si nous ne nous trompons, que le Globe, journal que n'ont oublié aucun de ceux qui à cette époque s'occupaient sérieusement de littérature, et le nombre en était grand, publia, sans nom d'auteur, le texte el la traduction de deux petits poèmes italiens remarquables par la forme, par la pensée, surtout par l'énergie et la profondeur du sentiment. Ces poèmes, divisés en strophes comme presque tous les poèmes italiens, avaient reçu de leur auteur le modeste titre de Romances, qu'il leur a conservé: c'étaient le Remords (il Rimorso) et l'Ermite du Mont-Cenis (il Romito del Cenigio); tous deux étaient une énergique protestation contre la domination étrangère, tous deux étaient un cri de liberté qui devait retentir profondément dans les coeurs italiens, et qui réveilla de secrets échos dans tout ce qu'il y avait en France de noble, de généreux, de jeune, de vivant.

Effectivement la France était aussi lasse du joug que lui avait imposé l'étranger que l'Italie était lasse elle-même du joug autrichien: l'une el l'autre avaient jadis combattu sous le même drapeau, et ni l'une ni l'autre n'oubliaient que la jeune République Cisalpine et la jeune République Française avaient été soeurs un moment. Les amis de la liberté se considéraient d'ailleurs comme frères à quelque pays qu'ils appartinssent; et, regardant la belle Italie du sommet du Mont-Cenis, il n'en était pas un qui ne fût prêt à s'écrier comme l'ermite de la romance: «Maudit soit-il celui-là qui, sans pleurer peut s'approcher de la terre de douleur...--Les malheurs de l'Italie sont immenses, sa douleur est inépuisable. Elle a voulu la liberté; mais, insensée! elle a cru aux princes, elle s'en est fiée à leurs serments pour obtenir ce qu'elle voulait. Ses princes l'ont jouée, ils l'ont entourée de perfidies; ils l'ont vendue à l'étranger.» Et tandis que Berchet, car c'était lui qui chantait ainsi, exhalait avec énergie ses douleurs de patriote, plus d'un ardent admirateur le salua tout bas du nom de Béranger de l'Italie, que lui donnent encore aujourd'hui bon nombre de ses compatriotes. M. Berchet trouve lui-même, nous n'en doutons pas, l'éloge fort exagéré; mais, au-dessous de notre grand poète national, les places sont encore élevées, honorables, et l'auteur des Romances, on doit le dire, occupe peut-être la première dans le genre auquel il s'est voué, genre qui, il ne faut pas l'oublier, n'est qu'une partie et non toute la gloire de notre Béranger.

Né dans cette belle Lombardie qui, plus rapprochée du nord que les autres parties de l'Italie, plus française aussi, a su se faire une langue qui n'a ni la mollesse du toscan, ni la grâce enfantine et coquette du doux parler vénitien, mais plutôt une sorte de vigoureuse senteur que semble lui communiquer le vent sain et parfois âpre des Alpes, si le mot âpre peut sans contre-sens s'appliquer à quelque chose; sur cette douce terre d'Italie; né dans la Lombardie d'une famille italienne mais originaire de France, Berchet, comme aussi Manzoni, a su retrouver toute l'énergie de l'antique idiome italien; et cette énergie il l'a puisée dans la douleur de son âme, car depuis de longues années ce n'est que dans l'exil que le noble poète peut aimer, chanter sa patrie, et on sait ce qu'est la patrie pour l'exilé, de quelle sainte auréole elle lui apparaît ceinte au delà de la barrière qu'il lui est interdite de franchir.

Le recueil que nous avons sous les yeux, et qui se compose de huit poèmes, plus ou moins étendus, porte à chaque page, j'ai presque dit à chaque vers, l'empreinte du regret de la patrie, de la haine de l'étranger, de l'amour de la liberté. Le premier de ces poèmes n'est pas consacré à l'Italie, mais à une autre grande nationalité longtemps gémissante sous le joug étranger, qu'elle est enfin aujourd'hui parvenue à secouer, non sans d'immenses efforts, non sans verser pour le saint baptême de son indépendance des flots de sang mahométan, et surtout chrétien. Ce poème, d'environ quatre cent cinquante vers, est une oeuvre véritablement grande, malgré ses dimensions peu étendues, et la composition en est si belle que, dans l'impossibilité de traduire ici cette pièce dans son entier, à cause de sa longueur, nous espérons intéresser nos lecteurs en leur en offrant une brève analyse.

Les Fugitifs de Parga (tel est le litre de ce poème divisé en trois parties: le Désespoir, le Récit, la Malédiction) commencent ainsi: Un Anglais, Henri, traversant la mer sur un navire grec de Corcyre, voit un homme assis sur le rivage et regardant du côté où doit se trouver Parga, que l'Angleterre vient de vendre au farouche Ali-Pacha, livrant sans pitié ses habitants chrétiens à toute l'atrocité des vengeances musulmanes. Tout dans l'homme du rivage annonce le plus profond désespoir, et après avoir vainement tenté de se poignarder, on le voit se précipiter dans les flots, malgré les efforts d'une femme qui le suit: «Qu'on le sauve!» s'écrie Henri; mais près de lui une voix s'élève d'au milieu des matelots grecs, et cette voix lui crie: «Hé! que t'importe, vil Anglais, que t'importe la mort d'un malheureux débris de Parga!» Henri se tut; mais il ressentit profondément l'injure qui lui était adressée, et l'infamie de l'île où il reçut le jour pesa lourdement sur sa tête. Cependant le fugitif de Parga est sauvé, et sa triste épouse trouve avec lui un asile assuré à bord du navire corcyréen. L'Anglais manifeste une douce sympathie aux pauvres exilés; il semble vouloir réparer, au moins envers eux, les torts de sa pairie, et lorsque le navire touche terre, il est devenu leur hôte, et ose enfin, au milieu de la léthargie où est plongé le Grec, demander à la jeune épouse de lui dévoiler la cause de tant de douleurs. «O bienveillant étranger, à quelque pays que tu appartiennes, il m'est doux de t'ouvrir mon coeur, répond celle-ci; sans doute l'ange de Parga t'a lui-même amené ici pour être témoin du malheur de son peuple. Mais avant de parler, je t'en supplie, si, durant mon récit, il sort de ma Douche quelque parole qui te puisse blesser, ne t'en offense pas, mais pleure sur nous.» Puis, après avoir considéré quelques instants avec amour son époux endormi, après s'être réjouie de voir son front plus calme, la Grecque revient raconter à Henri les malheurs de sa patrie, non sans s'interrompre maintes fois pour s'approcher encore du lit de son cher malade.

Les Turcs avaient voulu punir Parga, qui, non contente d'avoir offert un asile aux héroïques Souliotes, tendait encore les bras à tous les proscrits. La guerre fut terrible: «Nous, femmes, nous-mêmes on nous vit combattre, ou bien, accourant au bruit du mousquet, aider nos frères en rechargeant leurs armes. La victoire fut le prix de notre courage. L'ennemi se retira, mais en se retirant il jura de se venger, et les malheureux habitants de Parga, voyant venir la tempête, cherchèrent refuge; mais, hélas! où le cherchèrent-ils? «Dans le nid du serpent!» Un ban ne tarda pas à leur apprendre que les Anglais, sous la protection desquels ils s'étaient mis, les avaient vendus au farouche pacha de Janina, leur mortel ennemi. «Alors un cri général s'éleva du milieu de nous: Non, nous le jurons par notre Dieu, nous ne nous soumettrons pas au tyran; plutôt mille fois l'exil que l'esclavage.» Puis, avant d'abandonner leurs foyers, les Parginotes se préparent à l'exil en célébrant le saint sacrifice; el pour que l'Osmanli ne viole pas les sépultures de leurs pères, ils tirent les morts de leurs tombeaux, et rassemblant sur un bûcher qu'ils bénissent avec de pieuses cérémonies les ossements sacrés, ils y mettent le feu, et, touchant souvenir des moeurs de leur antique pairie, «les vierges et les jeunes épouses sacrifient sur le bûcher leurs chevelures flottantes. Quand le bûcher fut éteint, nous dispersâmes ses cendres et nous partîmes,» dit la jeune Grecque.

Dire, que dans tout ce chant le poète s'est montré à la hauteur des héroïques souvenirs qu'il rappelle, est un éloge suffisant, ce nous semble, mais il n'est que juste.

Dans celui qui suit, Henri se trouve en face de son hôte, enfin sorti de son évanouissement. Il essaie non d'excuser son inexcusable patrie, mais de faire comprendre au Grec que tous les Anglais ne sont pas coupables des fautes, des crimes du gouvernement de la Grande-Bretagne. C'est presque à genoux qu'il supplie le fugitif d'accepter de lui une aide fraternelle. Ses remords, dit-il, doivent l'absoudre du crime de son pays. La jeune Grecque pleure, mais ce n'est que du regard qu'elle ose supplier son époux, qui, sans se laisser attendrir, répond ainsi:

«Garde tes dons; conserve-les pour des malheurs que la faute de ton peuple ne peut manquer d'attirer sur lui, là, au jour de la douleur, tu le trouveras, le lâche, qui implorera ta pitié; mais il est une douleur, il est des blessures qui rendent fier celui qui les ressent; moi je m'enorgueillis de mon malheur, et celui-là qui m'a tout enlevé ne pourra du moins me ravir cet orgueil.

«Retiens les pleurs, je n'en veux pas de celui qui m'inspire une invincible horreur. Tu es juste? et qu'importe? N'es-tu pas fils d'une terre exécrée, d'une terre maudite! Partout où gémissent des peuples dépouillés exilés, esclaves, un cri de vengeance ne s'élève-t-il pas contre elle? N'est-ce pas elle qui a conclu l'odieux marché dont tous sont victimes?... Au moment même où elle affranchit fastueusement ses nègres, n'insulte-t-elle pas à ses frères d'Europe? Mais le temps prépare notre vengeance, et Dieu daigne la hâter en soulevant contre vous tout ce que l'Europe a d'âmes généreuses... Peut-être il n'est pas loin le jour auquel nous nous appellerons tous Frères, alors que la guerre ayant expié la guerre, le pardon et l'oubli viendront fermer tant de plaies; mais aujourd'hui les haines sont, encore vivantes.... Un jour, en se rappelant ce que je fus et ce que je suis, j'en jure par le ciel, mes fils frémiront, mais jamais aucun d'eux n'aura la honte de dire: Il a emprunté son pain à l'Anglais»

A partir du jour où il se vit ainsi repoussé, une mortelle tristesse dévora le coeur de Henri, et cette tristesse ne fut illuminée par aucun rayon de bonheur. «Sa patrie est infâme, il la renie, il la fuit, il l'abhorre; cependant il ne peut sans colère l'entendre maudire par les autres; son âme souffre de ne pouvoir l'aimer. Malheureux! il parcourt toute l'Europe; mais un cri de douleur s'élève de toutes parts: il ne peut trouver un lieu où l'homme vive paisible.... Partout il entend s'élever contre l'Angleterre la malédiction de ceux qui souffrent: ceux-ci, elle les a trahis; ceux-là, elle les a vendus.»

Clarina et Mathilde sont des romances d'amour où s'entend, plus haut que la voix de la tendresse, le cri de l'indépendance nationale, la première est une jeune fille qui pleure son amant exilé, son amant auquel elle-même a dit: «Va, pars malgré mes larmes. Tu avais une patrie avant de m'avoir donné ton coeur, brise les chaînes de cette patrie, puis reviens près de moi t'enivrer d'amour.» Mathilde est une autre jeune fille qui supplie vainement son père de ne pas la donner en mariage à l'étranger.

Le Remords nous montre une autre femme italienne; mais celle-là, «c'est la femme de l'un de nos tyrans, c'est l'épouse de l'étranger.» Et seule au milieu des bals, des concerts, des spectacles, elle entend dire à ceux qui la regardent: «Maudite soit-elle, celle-là qui, d'un baiser italien, rend heureux le soldat allemand! «Mais tant de honte ne suffirait pas à venger la pairie outragée par une union impie: l'Italienne se voit abandonnée de l'époux étranger, et nulle consolation, nulle sympathie ne la vient soulager dans son malheur; tous les regards semblent lui dire: «Misérable! de tes propres mains tu l'as tissu, le manteau d'infamie, tu as voulu t'en revêtir; maintenant que ce manteau te couvre les épaules, la plainte est inutile, nul ne peut te l'ôter.»

Négligeant d'autres pièces, faute d'espace, nous essaierons de faire mieux connaître notre poète en donnant la traduction entière d'une romance à nos lecteurs.

JULIE

ROMANCE.

La cloche a sonné; la loi est proclamée; c'est le jour des conscrits.--Rassemblés à l'église, ils sont rangés en cercle autour d'une urne. La commune doit fournir sept hommes: les noms sont dans l'urne; chacun s'en approche la terreur dans l'âme.

Mais ne sont-ils pas tous citoyens de l'Italie? et pourquoi, si l'ennemi menace la frontière, ne partent-ils pas désireux de sauver la pairie?--Ce n'est plus la patrie qui leur crie: Aux armes! Soumis à un peuple de langue étrangère, on les appelle à combattre, mais pour rester sous le joug.

Cependant que veut cette foule si pressée dans le temple? et cette autre foule haletante qui se pousse et se heurte sous le porche, en se plaignant de ne pas voir plus loin? Veut-elle arracher ses frères au péril? Va-t-elle courir aux armes? Va-t-elle chasser l'étranger du sol natal, au noble cri de liberté?

Ils labouraient la terre, quand ils ont entendu la cloche; descendant de leurs montagnes, ils ont pris immédiatement le chemin de la ville, attirés par le bruit, ainsi que des enfants; ce qu'ils veulent, ce n'est rien de plus que savoir la nouvelle du jour; ils sont venus écouter les plaintes de leurs frères, et demain ils en parleront entre eux sans colère et sans douleur.

Mais il n'y a donc pas de sang dans leurs veines; il n'y a donc pas de vie dans leur coeur? La haine du joug allemand n'y brille donc pas? Leurs sueurs arrosent la glèbe de maîtres stupides; ils suivent l'exemple de ces maîtres, et ils se disent: Pourquoi nous révolter? ne somes-nous pas nés pour servir?

Les misérables!... Mais les pères? Ils accourent pensifs, ils s'avancent cherchant de leurs tristes regards leurs femmes et leurs belles filles pleurant au pied de l'autel. Elles se sont dites heureuses en voyant l'activité de leurs fils, levés dès l'aube matinale; et le soir, qui le sait, si elles pourront se réjouir en les contemplant dans leur sommeil?

Et tandis que la foule bruit et se meut, que fait cette femme immobile dont la figure ne ressemble à celle d'aucune autre? On ne sait ce qui la domine le plus ou la colère ou la douleur. Elle ne baisse pas la tête, elle ne se cache pas le visage de son voile, elle ne parle pas, elle ne pleure pas; elle regarde le ciel: son oeil ne distingue pas ceux qui l'entourent, elle ne les remarque même pas.

C'est Julie, c'est une mère. Elle a vu croître et grandir en vain deux fils, espoir de sa vieillesse. L'un d'eux est déjà perdu pour elle; c'est l'exilé toujours présent à son coeur. Il souffre errant dans les vallées désertes; il s'est arraché de l'Italie le jour où il la vit, s'abandonnant elle-même, tomber au-dessous de ses destins.

Quel adieu plein de larmes ce fut pour Julie! Et maintenant la malheureuse tremble pour son autre fils, qu'un billet sorti de

l'urne peut lui ravir. Quoi! Charles pourrait devenir soldat? Il porterait la blanche livrée de l'odieux étranger? Il ceindrait une épée qu'aurait forgée l'Autrichien?

Et déjà, avec le terrible génie de la douleur, la triste mère, anticipant le temps, va au-devant d'un jour qui n'est pas encore. Elle suit le son des trompettes guerrières; elle arrive dans une plaine au pied des Alpes, et de la montagne, elle voit s'abattre, comme une légion de vautours, une armée étrangère.

Mais d'autres drapeaux, d'autres guerriers arrivent par d'autres sentiers; et ceux-ci sont venus pour couper le chemin aux premiers. D'un côté, ou crie: Italie! sauvons la patrie opprimée! De l'autre, ou jure de la maintenir sous le joug. Les deux armées tirent l'épée.

Un furieux s'élance hors des rangs de l'armée de droite; un autre sort de l'armée de gauche, il assaille le premier à coups d'épée sans même songer à parer les coups qui lui sont portés. Blessés tous deux à la fois, tous deux laissent échapper un blasphème. Quels gestes, quelles voix! La malheureuse frémit; d'un oeil épouvanté elle envisage ces terribles adversaires. Hélas! ce sont les deux fils auxquels elle a donne le jour.

Cependant l'imagination de Julie cesse de lui dépeindre les horreurs de ce champ de bataille abhorré, et, plus déchiré encore, son coeur revient à la terrible réalité. Le sang coule plus rapide dans ses veines brûlantes; les sorts sont lires de l'urne fatale: que va-t-il advenir de Charles?

Les numéros sont tour à tour tirés par la main des jeunes gens; un impassible surveillant préside au tirage; c'est lui qui lit les noms; c'est sa voix, organe du destin, qui proclamera les sept que doit choisir le sort. Personne n'ose remuer, on n'entend plus une seule parole dans cette foule tout à l'heure encore si bruyante; curieuse et stupéfaite, elle a hâte d'entendre les noms; elle écoute d'une oreille attentive.

Julie regarde son fils avec terreur, et jamais son oeil fixé sur lui n'indiqua tant d'amour. O angoisse! on prononce un nom... ce n'est pas celui de Charles. On en dit un autre... ce n'est pas le sien non plus; et déjà le cinquième est nomme sans que Charles ait été condamné.

On appelle le sixième. C'est le fils d'une autre; une autre mère pleure sur lui. Ah! sans doute, elles étaient vaines les craintes de Julie, et semblable au frais zéphyr qui ranime le malade, une douce voix lui crie au fond du coeur que sa prière a trouvé grâce devant Dieu.

Sa confiance s'accroit: un long soupir soulage l'oppression de son coeur. C'est avec moins de terreur que Julie écoute la lecture du septième billet... Hélas! on l'a nommé... c'est son fils!... Demain, obéissant honteusement à l'ordre d'un soldat étranger, elle le verra partir l'aigle au front.»

Nous regrettons de ne pouvoir insérer ici les Fantaisies, pièce de plus de sept cents vers. Hélas! ces fantaisies ne sont pas celles de l'amour qu'ont si souvent célébré les Italiens anciens et modernes: ce sont les rêveries tristes ou riantes qui viennent à l'exilé, rêveries toujours amères par le sentiment du malheur de la pairie, de son abaissement.

Berchet, auquel le peu que nous venons de citer suffirait à assurer un rang distingué parmi les poètes de tous les pays, et qui, dans la douce Italie, se distingue particulièrement par la force et l'énergie. Berchet est encore prosateur distingué, et parmi ses écrits en ce genre, on cite particulièrement des morceaux de critique littéraire hautement recommandables. Ajoutons à tous ces titres à notre sympathie que la France semble être le pays d'adoption du noble exilé, qui, après avoir parcouru une partie de l'Europe, est revenu à plusieurs reprises reposer sa tête sur cette terre qui, nous le disons avec orgueil, fut toujours l'asile chéri et assuré de toutes les grandes infortunes.

Les Demoiselles de Saint-Cyr, comédie en cinq actes et en prose, de M. Alexandre Dumas (Théâtre-Français).--Lénore, drame en cinq actes, de MM. Cogniard frères (Théâtre de la Porte-Saint-Martin).--Madame Barbe-Bleue, vaudeville, de MM. Lockroy et Choquart (Théâtre du Vaudeville).--Francesca, comédie-vaudeville, de M. Philippe Hart (Gymnase-Dramatique).

Il faut oublier madame de Maintenon, la chaste règle de Saint-Cyr et l'austérité des derniers temps de la cour de Louis XIV: tout cela n'a rien à faire ici. Ce n'est pas de vraisemblance et de vérité que M. Alexandre Dumas s'inquiète: peu lui importe de compromettre le nom de madame de Maintenon dans une aventure gaillarde; peu lui importe encore de jeter aux échos de Saint-Cyr; des plaisanteries et des quolibets qui les auraient fait frissonner de peur; ce que veut M. Alexandre Dumas, c'est faire rire avant tout, c'est avoir un succès; quant aux moyens, il paraît en faire bon marché. Mais, au moins, M. Alexandre Dumas a-t-il réussi? a-t-il touché au but qu'il cherchait, d'amuser sans trop se soucier du comment ni du pourquoi? Oui et non. Les trois premiers actes ont excité la curiosité, les deux derniers l'ont attiédie, et peu à peu le rire, qui avait éclaté assez franchement au début, s'est converti en je ne sais quelle résignation silencieuse qui ressemblait plutôt à un excès de patience qu'à un accès de plaisir.

L'ouvrage de M. Dumas appartient d'ailleurs à cette espèce de comédie de hasard et de fantaisie qui a cours aujourd'hui, au grand préjudice de la vraie comédie, de la comédie de moeurs et de caractère, cela ne peint rien, cela n'apprend rien, cela n'ouvre pas une minute l'esprit à la réflexion, le coeur à une émotion un peu relevée el un peu nourrissante. Ce sont des faits, des quiproquos, des mots qui voltigent et courent ça et là, sans qu'on en devine bien l'utilité ni la raison; on ne sait guère d'où cela vient, où cela va, à quoi cela ressemble; mais enfin, si le mot est vif, si la scène est leste, on se laisse étourdir un instant, on sourit on va même jusqu'à ne pas trop s'ennuyer, puis on quitte ce spectacle sans avoir la moindre envie d'y revenir. Voila le malheur et le châtiment de ces pièces en l'air; vous les avez vues une fois, c'est assez, c'est plus qu'il n'en faut; car ce qu'on y trouve et ce qu'on peut en garder, Dieu le sait!

Nous sommes donc à Saint-Cyr, dans le Saint-Cyr de madame de Maintenon, vers les dernières années de Louis XIV. Un vicomte de Saint-Hérem, espèce de Lovelace en raccourci, a vu mademoiselle de Meiran à Saint-Cyr pendant une représentation d'Esther. En devenir amoureux et songer à la séduire, tout cela est l'affaire d'un instant pour le vicomte; il s'introduit à Saint-Or par ruse et par escalade, menant un certain sieur Achille de Bouloi avec lui. Ce M. de Bouloi est un original, un plaisant, une espèce de Turlupin qui doit servir de paravent au vicomte et l'aider dans ses manoeuvres; et en effet, tandis que Saint-Hérem explique sa passion à mademoiselle de Meiran qui l'écoute avec la plus grande indulgence, de Bouloi occupe, pour opérer une diversion, mademoiselle Charlotte, amie de mademoiselle de Meiran. Mademoiselle Charlotte n'est pas moins docile, aux propos amoureux que mademoiselle de Meiran, et les affaires vont si vite et si bien, qu'on s'arrête à un projet d'enlèvement. Malheureusement ou heureusement, madame de Maintenon a été avertie du complot; les gens du roi arrivent au moment capital, saisissent M. le vicomte et son aide-de-camp, et les envoient tous deux à la Bastille.

Le scandale est grand, il faut l'expier. Nos deux conquérants, bien et dûment enfermés sous les verrous, se trouvent placés, par l'ordre du roi, dans l'alternative que voici; «Ou vous épouserez ces demoiselles, ou vous resterez en prison.» Il se décident à épouser; le double mariage s'accomplit: de Bouloi et Saint-Hérem recouvrent la liberté.

Mais avec leur liberté ils ont sur le coeur une grande rancune. Saint-Hérem, qui voulait bien de mademoiselle de Meiran pour se distraire, n'est que médiocrement satisfait de l'avoir pour femme; sa vanité de séducteur est d'ailleurs irritée d'être tombée si gauchement et si brusquement dans la prose du mariage. Quant à de Bouloi, il avait un autre mariage en vue, et mademoiselle Charlotte a tout renversé. Et puis tous deux sont furieux d'avoir été contraints par la force. L'un déclare donc à sa femme qu'on a bien pu le marier avec elle, mais qu'il ne sera jamais son mari, et l'autre fait la même déclaration à mademoiselle Charlotte; après quoi, ils quittent Paris, ils quittent leurs femmes, ils quittent la France, et passent en Espagne à la suite du duc d'Anjou.

En Espagne, ils mènent une assez joyeuse vie et oublient leurs mésaventures de Saint-Cyr et de la Bastille. Un beau jour, ou plutôt un beau soir, le duc d'Anjou, devenu roi, donne grand bal: deux femmes masquées y attirent les regards; bientôt Saint-Hérem et de Bouloi sont sur leurs traces et s'épuisent en galanterie; on les encourage, on leur donne de l'espérance; puis, au moment décisif, les masques tombent: «C'est elle I s'écrie Saint-Hérem; c'est elle! répond de Bouloi. En effet, l'une de ces beautés mystérieuses était madame de Saint-Hérem, l'autre madame de Bouloi.

Voici encore nos époux aux prises et de nouveau face à face: de Bouloi tient bon; Saint-Hérem commence à s'émouvoir. Bientôt la jalousie achèvera de triompher de sa rancune, car la jalousie, en éveillant en lui le sentiment de l'honneur conjugal, réveillera en même temps son amour. Cette jalousie, c'est le duc d'Anjou qui la cause. Le duc, pour se distraire, se met à aimer madame de Saint-Hérem, et Saint-Hérem s'imagine que sa femme est complice de cette fantaisie. Alors tout change; Saint-Hérem s'inquiète, épie, surveille; de son côté, madame de Saint-Hérem, voyant ces premiers symptômes d'une affection renaissante, attise le feu en paraissant pencher du côté du duc d'Anjou. Que vous dirai-je? les choses vont si loin, que le duc se décide à éloigner Saint-Hérem pour se mettre plus à son aise. Pour le coup, l'honneur du mari se gendarme et éclate tout entier; le vicomte accable sa femme de reproches; il va jusqu'à menacer le roi et à tirer à demi l'épée du fourreau.--La réponse de madame de Saint-Hérem est bien simple: «Pourquoi m'avez-vous abandonnée et insultée par cet abandon?» Pour le roi, il se promet de punir Saint-Hérem exemplairement.

Mais il est temps que tout cela finisse. Madame de Saint-Hérem, touchée de ces preuves de l'amour de son mari, lui pardonne; et le roi, revenant à la clémence, en fait autant. L'aventure finit donc le plus charitablement du monde, sauf de la part de Bouloi, qui est obligé de reprendre sa femme, mais à contre-coeur, et, c'est le cas de le dire, à son corps défendant.