| Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6

mois, 16 fr.--Un an. 30 fr. Prix de chaque N° 75 c.--La collection mens. br., 2 fr 75. |

Ab. pour les Dep.--3 mois. 9

fr.--6 mois, 17 fr.--Un an. 32 fr. pour l'étranger,--3 mois. 10 fr.--6 mois, 20 fr.--Un an. 40 fr. |

Nº 7. Vol. 1.--SAMEDI 15 AVRIL 1843.

Bureaux, rue de Seine, 33.

SOMMAIRE.

Écroulement du vieux Beffroi de Valenciennes, avec une gravure.--Un mot sur l'Université--Courrier de Paris. Le givre, une réconciliation, les deux yeux, un enfant mort en bas âge, les portraits et les modèles, appétit monstre, un mari reconnaissant, l'auteur et le directeur. Représentation de pièces historiques. Lucrèce.--Romance. Musique de M. Flotow, paroles de M. E. de Loutay, avec une vignette.--Chronique musicale. Concerts du Conservatoire. Salle du Conservatoire.--Des Caisses d'Épargne.--Longchamp. L'Obélisque et les Champs-Elysées, une scène de Longchamp.--La Vengeance des Trépassés, nouvelle (3e partie), avec une gravure.--De l'Éloquence de la Chaire au XIXe siècle. Le dimanche des Rameaux, portraits de M. de Boulogne, de M. Deguerry, de M. Combalot, de M. Lacordaire, de M. de Ravignan, de M. Coeur, une prédication à Saint-Roch.--Bulletin bibliographique.--Annonces.--M. le maréchal comte d'Erlon.. Portrait.--Sur la locomotion aérienne.--Rébus.

Écroulement du vieux Beffroi de Valenciennes.

Depuis la chute de la flèche métropolitaine de Cambrai en 1809, disent les journaux du Nord, nul événement aussi épouvantable que l'écroulement du beffroi de Valenciennes n'était venu frapper de consternation nos provinces.

A la suite d'interminables lenteurs, après avoir renvoyé cette affaire de commission en commission, après avoir même fait visiter le beffroi par un architecte de Paris, M. Visconti, le conseil municipal de Valenciennes avait enfin voté la restauration du vieux monument: restauration difficile, dont la direction fut confiée à l'architecte de la ville, et les travaux adjugés au rabais à un entrepreneur. Les ouvrages commencèrent il y a peu de mois, et bientôt l'on s'aperçut de toutes les difficultés qu'ils présentaient: les ouvriers avaient fait de si fortes tranchées dans la vieille maçonnerie, que l'architecte lui-même en fut effrayé. Des lézardes se montrèrent le long de l'édifier, et dans la matinée du vendredi 7 avril, les pierres commencèrent à tomber successivement du faîte, avertissant les habitants de la Place d'Armes de l'effroyable catastrophe qui les menaçait.

Écroulement du Beffroi de

Valenciennes, le 7 avril.

Le même jour, à quatre heures vingt minutes du soir, la tour s'écroula tout entière avec un fracas épouvantable, s'abattant à peu près sur elle-même; le poids des pierres bleues qui couronnaient le beffroi, et surtout celui des vingt-quatre consoles qui supportaient le balcon, et ne pesaient pas moins de six milliers chacune, étaient devenus trop lourds pour les piétements affaiblis. On conçoit ce qu'a dû présenter d'horrible la chute d'une telle masse, qui comptait soixante-dix mètres de hauteur depuis la base jusqu'au paratonnerre, s'écroulant d'un seul coup, et tombant sur les habitations de son pourtour et les maisons voisines; les cloches, dont l'une ne pesait pas moins de neuf mille livres, enfoncèrent tous les étages jusqu'aux caves; enfin le dôme de la tour, violemment précipité, alla rouler jusqu'à la Place du Commerce. La Place d'Armes et l'entrée des rues voisines furent presque ensevelies sous une montagne de pierres, de poutres, de fer, de cloches et de plâtras.

La première victime fut le malheureux guetteur, monté à son poste en tremblant, vendredi à midi, et qui entendit pendant quatre heures tomber une à une autour de lui les pierres du couronnement; il fut relevé respirant encore, et tenant en sa main son ouvrage de cordonnier; mais il expira bientôt après, par suite de l'affreuse commotion qu'il avait éprouvée. L'entrepreneur, resté sur l'échafaudage, fut dangereusement blessé, le serrurier, placé près de lui, a été sauvé miraculeusement.

Les journaux quotidiens ont donné la liste des victimes de cet affreux événement: ils annonçaient que le chiffre exact n'en était pas encore connu. On sait aujourd'hui que sept personnages seulement ont perdu la vie, mais plusieurs blessés sont dans un état désespéré. Les habitants et la garnison rivalisèrent de zèle et de dévouement pour sauver les malheureux ensevelis sous les décombres: la compagnie d'Anzin envoya aussitôt des travailleurs intelligents et actifs, et mit à la disposition de la ville les chèvres, les grues et tous les outils de ses mines. Grâce à ces secours réunis, l'on put déblayer un peu la place, et sauver la vie a quelques blessés gisants sous des monceaux de ruines.

Le malheur qui vient d'arriver est immense: mais si l'on considère ce qu'il pouvait être, il faut encore rendre grâces à Dieu de ce que le nombre des victimes ait été aussi restreint. Une ou deux heures plus tôt, l'écroulement atteignait plus de cinquante individus; et si le couronnement s'était, dans sa chute, incliné un peu à droite ou à gauche, une foule de maisons eussent été infailliblement écrasées.

La perte matérielle de la ville est considérable: Valenciennes se trouve à la fois privée de son seul monument, du vieux souvenir de ses libertés communales, de ses bureaux d'octroi, de son horloge, de son carillon et d'un grand nombre de maisons attenantes au beffroi, qui étaient des propriétés communales.

Une grave responsabilité va peser sur les entrepreneurs des travaux: l'administration n'avait cessé de leur recommander de prendre les plus grandes précautions; peu persuadée d'ailleurs par les assurances réitérées de l'architecte, qui prétendait répondre sur sa tête de la solidité de la tour, la municipalité avait ordonné, le matin même du 7 avril que l'on évacuât immédiatement les bâtiments du beffroi et les petites maisons qui y étaient adossées; en même temps elle fit cesser la sonnerie des cloches et interdit la circulation des voitures aux alentours du monument C'est grâce à la promptitude et à l'énergie de ces mesures que la ville n'a pas en à déplorer de plus grands malheurs.

Le beffroi de Valenciennes était sans contredit l'un des plus anciens et des plus remarquables monuments du nord de la France. Nos lecteurs trouveront donc nous l'espérons, quelque intérêt dans la notice historique que nous joignons au récit de l'événement. Nous puisons la plupart de nos documents dans l'histoire de Valenciennes par d'Oultreman, et les deux derniers feuilletons de l'Écho de la Frontière.

Notice historique

SUR LE BEFFROI DE VALENCIENNES.

L'antiquité du beffroi de Valenciennes remonte jusqu'au treizième siècle En 1222, sous le règne de la comtesse Jeanne de Flandres, fille du fameux empereur Baudouin de Constantinople, un premier beffroi fut élevé sur la place du Marché: mais, soit que la construction en fût vicieuse ou l'emplacement mal choisi, il fut démoli dès l'an 1237, et l'on jeta les fondements d'une nouvelle tour à l'extrémité méridionale de la place. Cette fois la comtesse Jeanne chargea le seigneur de Materen, gouverneur de la ville, de surveiller la construction du monument. De 1238 à 1240 l'édifice fut achevé dans toutes les normes. C'était une tour quadrilatérale, à angles arrondis, bâtie en grès dans la partie inférieure, et en pierres blanches à partir d'une certaine hauteur jusqu'au sommet, qui se terminait alors par quatre petites tourelles en encorbellement, et par une plate-forme générale, garnie de murs d'appui crénelés. Au-dessus de cette plate-forme, couverte de plomb, s'élevait la hutte de bois du guetteur, fortement établie sur un soubassement qui la rehaussait encore de plusieurs toises. A la base de la tour étaient adossées plusieurs constructions servant de lieu de dépôt pour marchandises.

En l'an 1558, deux cloches furent placées au beffroi. La première grosse cloche, dite Blanche cloche, du poids de 9.000 livres, et la seconde, la cloche des ouvriers, nommée Curiande, du poids de 3,800 livres, fondue par Guillaume de Saint-Omer; elle sonna pour la première fois le jour de la Toussaint de la même année.

Au commencement du seizième siècle, Jacquemart-Levayrier, dit l'Arbre d'or, voulant réjouir ses concitoyens, institua quatre musiciens, ou museux, qui devaient, sur le balcon du beffroi, jouer du hautbois tous les jours à midi, et du matin jusqu'au soir les jours de marché. Cet usage se perpétua pendant deux siècles; mais, en l'an VII, la République confisqua et fit vendre les biens affectés à cette fondation.

Pendant les guerres de Charles-Quint avec François Ier et Henri VIII, on avait éprouvé que le guetteur ne voyait pas d'assez loin l'approche des partis français qui venaient ravager les environs de Valenciennes; en conséquence, le beffroi fut exhaussé en 1546; la flèche fut de même relevée de vingt-deux pieds en 1647, et l'on y plaça, comme girouette, un grand aigle doré, emblème héraldique de l'empereur Charles-Quint.

Le beffroi resta longtemps en cet état sans éprouver de nouveaux changements. En 1578, le baron de Harchies, voulant faire un coup de main sur la ville, s'empara du beffroi, mais il en fut bientôt chassé.

En 1615, il y eut quelques agrandissements apportés aux bâtiments du pourtour, qui servaient alors de bourse aux marchands. De 1680 à 1700, le magistrat éleva devant la tour un bâtiment à la moderne, faisant face à la place, surmonté, aux deux ailes, de deux petites lanternes, ou belvédères, de très-bon goût, qu'un auteur signale, dans un livre d'architecture, comme un modèle d'élégance. En 1712, on rebâtit sur les autres faces neuf maisons d'habitation, décorées de jolies sculptures, et connues sous le nom de leurs diverses enseignes: le Dromadaire, le Taureau-Marin, le Cheval-Marin, le Triton, la Sirène, le Chameau, le Castor et l'Éléphant. L'octroi occupait le Dromadaire et le Taureau-Marin. Les six autres maisons étaient louées à certaines professions désignées, qu'on ne pouvait changer sans la licence du magistrat. Outre les deux pavillons, la façade de la tour se composait encore d'une galerie découverte et de deux balcons aux étages supérieurs. Les bustes des douze Césars, plus grands que nature, les quatre Saisons, et autres sculptures délicates, ornaient ces constructions.

De 1782 à 1784, sous la prévôté de M. de Pujol, qui fit reconstruire ou réparer presque tous les monuments de Valenciennes, le couronnement du beffroi fut remis à neuf et de nouveau exhaussé. On démolit la plate-forme et toute la partie supérieure, jusqu'à l'endroit où l'on trouva la bâtisse saine et solide; là-dessus fut élevé un nouveau couronnement dans le style Louis XV. Les colonnes ornées, les balcons contournés, les vases Pompadour, vinrent se placer sur la tour gothique de Jeanne de Flandres. Les pierres employées pour cette restauration étaient en calcaire bleu, leur solidité ayant paru supérieure à celle des pierres blanches,

......Color deterrimus albis;

malheureusement ces pierres bleues étaient d'une pesanteur énorme, et devaient tôt ou tard écraser l'édifice: aussi prévit-on dès lors un écroulement; et M. de Rollecour, l'un des magistrats, défendit à son cocher, sous peine d'être chassé, de jamais passer avec sa voiture dans les environs du beffroi.--On oublia en même temps de garnir de plomb le palier du balcon, et la pluie, filtrant au travers des pierres, fit pourrir peu à peu les dernières assises.

Le 30 mai 1795, à l'ouverture du siège de Valenciennes, la garnison et les habitants prêtant à la République le serment solennel de fidélité, le zèle patriotique des sans-culottes s'affligea de voir l'énorme fleur de lis sculptée au faîte du beffroi; des ouvriers furent envoyés pour l'effacer, mais ils ne purent jamais l'atteindre; il fallut se borner à couvrir le signe monarchique sous les plis d'un vaste drapeau tricolore. La tour du beffroi, pendant tout le siège, servit de point de mire aux obus de l'armée ennemie, mais elle soutint assez bien ce bombardement. «Il est vrai, dit l'Écho de la Frontière, que les canons du duc d'York ne lui firent pas d'aussi grandes brèches que les modernes restaurateurs.»

En 1800, la girouette aux armes d'Espagne fut remplacée par une brillante Renommée sonnant de la trompette. Cette statue, debout sur un globe doré, fut menée en triomphe par les rues de la ville avant d'être hissée sur son piédestal. Mais deux ans après, un violent ouragan abattit la Renommée, qui heureusement n'atteignit personne dans sa chute.--A la Restauration, on plaça sur le beffroi un lion d'or, emblème héraldique de Valenciennes.

En 1811 le maire de la ville, M. Benoist, eut la fantaisie de remplacer les deux élégants belvédères et tout le bâtiment de la façade par une lourde construction où furent logés l'octroi et le Cercle du Commerce. Chacun protesta contre cet acte de vandalisme, et M. le général Pommereul, préfet du Nord, témoigna là-dessus son sentiment à l'architecte d'une façon toute militaire.

Enfin, depuis dix ans on projetait une restauration complète du beffroi; plût à Dieu qu'on l'eut entreprise plus tôt et sur de meilleurs plans!

M. le capitaine Coste, en 1824, avait pris, avec le graphomètre, les différentes dimensions de la tour. On nous saura peut-être gré de les reproduire ici:

De la base au balcon. 79 m. 50 c.

Du balcon au-dessus du dôme. 14 50

Du dôme au-dessus de la lanterne, sous la boule. 7 50

De la lanterne jusqu'au bout du paratonnerre. 8 55

Total. 70 m. 05 c.

La sonnerie du beffroi était fort belle et fort ancienne. Au moment où nous écrivons, elle est à peu près dégagée de dessous les décombres, et chacun se presse pour la voir.--Elle se composait de huit cloches: 1º le gros bourdon, d'un poids énorme, sans millésime apparent; 2º une cloche à la date de 1346, avec une légende historique dont on ne peut encore lire qu'une partie: Nuit et jour peut oïr la communauté; le reste de la devise est enseveli sous les plâtras; 3º deux cloches de 1555, dont l'une porte ces mots: Réjouissant les coeurs par vrais accords; 4° deux cloches de 1597, blasonnées du cygne valenciennois; 5º une cloche de 1626, avec le même signe et cette inscription: Nous avons été fait pour l'horloger de Valenciennes par Jean Delecourt et ses fils, en 1626; enfin une dernière cloche sans date, mais entourée d'ornements, parmi lesquels on distingue des fleurs de lis, une madone, un saint Michel à cheval et des armoiries flanquées de deux bâtons en croix de Saint-André, comme on en voit sur quelques emblèmes de Charles-Quint.

Toutes ces cloches sont en parfait état; elles n'ont éprouvé aucune avarie dans leur chute.

Un mot sur l'Université.

Parmi les diverses propositions, toutes vaines et avortées, par lesquelles d'honorables députés des divers bancs de la Chambre ont du moins manifesté depuis quelques jours le désir louable de combattre l'affaiblissement de l'esprit public et l'atonie politique où nous tombons de plus en plus, la proposition d'admettre les candidats au baccalauréat à subir leur examen sans avoir à justifier d'études universitaires, nous semble devoir être remarquée non pour son résultat immédiat (elle a été repoussée), mais pour l'arriére-pensée politique qui l'a inspirée et pour cet esprit agressif contre l'Université, qui gagne et se propagerait enfin de proche en proche dans tous les partis d'une façon bientôt inquiétante. En effet, au moment même où cette proposition était faite par un esprit d'ailleurs éclairé, M. de Carné, M. Arago, de son côté, à propos d'une pétition qui demandait que les candidats à l'école polytechnique ne soient pas, à l'avenir forcés d'être bacheliers, non content d'appuyer cette requête, comme il en a assurément le droit plus que personne au monde, et comme député, et comme ancien professeur de cette école célèbre et comme savant éminent, a pris de là occasion d'attaquer aussi l'Université, repoussant, comme inutile, frivole et presque dangereux, son enseignement, l'étude des belles-lettres et de la philosophie.

En temps ordinaire, et sans cette espèce, de coalition fortuite, nous l'avouons, mais générale et malheureuse, contre l'Université de France, nous laisserions volontiers cette respectable matrone se justifier seule, par l'organe de ses rhéteurs émérites et de ses philosophes en robe et en bonnet, et défendre seule son monopole contre M. de Carné, la nature de son enseignement et ses traditions un peu routinières contre M. Arago.

Mais c'est un des malheurs de ce pays d'être en ce moment divisé, non plus seulement comme tous les pays du monde, en esprits jeunes, ardents, aventureux et plus ou moins témérairement novateurs, et en esprits plus mûrs, et, si l'on veut, plus désabusés et plus ou moins sagement conservateurs, mais bien en trois partis exclusifs, intraitables, aveugles, qui s'anathématisent sans relâche et se damnent l'un l'autre sans miséricorde, savoir: un parti qui ne voit, ne comprend, ne veut, et, chose étrange! n'espère que le passé! un parti qui, par compensation, ne cherche, ne voit, ne sait, ne pleure que l'avenir, toujours en retard d'un millier d'années au gré de son impatience; enfin, un parti qui, naturellement effrayé de cette soif monstrueuse, également déraisonnable des deux parts, et de ce qui n'est plus et de ce qui ne saurait être encore, se condamnerait volontiers, lui, de peur de donner gain de cause à l'un de ses adversaires, à une impuissance absolue, à une éternelle immobilité, sommeil perfide, torpeur dangereuse, qui, lorsqu'elle se prolonge, n'est autre chose que la mort même des nations.

Et, dans la plupart des questions qui se débattent, le parti qui veut, au fond, revenir purement et simplement au passé, irrité de la résistance qu'on lui oppose justement, s'allie tout bas au parti novateur et nie effrontément au pouvoir les facultés dont il se réserve, à part soi, d'user largement un jour contre ses imprudents amis, si jamais il gouverne encore.

Il faut donc que les hommes sages qui croient que l'idée même du progrés normal implique, avec celle de ne point rétrograder, l'idée d'une succession graduée de développements mesurés et toujours plus ou moins lents, interviennent enfin. Oui, bon gré, mal gré, quand il s'agit, par exemple, d'une institution aussi considérable que l'Université de France, liée aux plus grands souvenirs et de la monarchie et de la démocratie française, au temps de Philippe, le Bel et de Louis XIV, comme au temps de François Ier et de Napoléon, d'une institution vieille, mais forte encore, dont la chute, qui peut le nier? nous livrerait demain à coup sûr, sans parler des tentatives des factions, à toute la honte de l'éducation au rabais et à je ne sais quel maquignonnage des intelligences qui révolte également et le sens moral et la raison; alors ou jamais il faut bien prêter secours au passé et à la tradition, dans l'intérêt même de l'avenir et des perfectionnements ultérieurs du monde.

«Mais à quoi servent positivement les études classiques, commence-t-on à s'écrier de toutes parts, et la philosophie, et son histoire, et les monades de Leibnitz, et les tourbillons de Descartes, et la vision en Dieu de Malebranche? Cicéron ne disait-il pas déjà assez naïvement: «Je ne sais pourquoi il n'y a rien de si absurde qui n'ait été enseigné et soutenu par quelque philosophe.» Et Fontenelle: «Oh! moi, la philosophie, quand j'étais petit, tout petit, je commençais déjà à n'y rien comprendre.»

Oui, sans doute, messieurs les mathématiciens; mais ce même Cicéron que vous citez, n'en consacra pas moins la moitié de sa vie à étudier les philosophes de la Grèce, et à faire connaître leurs idées à ses concitoyens; et, au rapport de Pline, il était plus glorieux d'avoir par là reculé pour les Romains les limites du génie, que d'avoir administré la République. Ce n'est pas apparemment faute de connaître et de cultiver les sciences physiques et mathématiques que l'illustre géomètre Descartes et l'illustre savant Leibnitz se sont tant occupés de philosophie; et Fontenelle, l'un des esprits les plus sceptiques, mais les plus polis et les plus fins qui aient jamais été, s'il vivait de notre temps, ne se hâterait pas tant de nier l'éducation générale ou de la définir un apprentissage, et non plus une culture libérale et préparatoire. Il lui semblerait que, sans donner tête baissée dans aucun système exclusif, et à ne considérer même la philosophie que comme l'idéal suprême non encore réalisé de la raison humaine en quête de la vérité divine, il y a bien quelque profit pour l'âme, qu'elle réussisse ou non, à chercher encore à conquérir cet idéal par le mâle exercice de la pensée, de même qu'il y a encore profit pour le corps et développement dans les exercices, en apparence et immédiatement inutiles, du gymnase. Et quant à l'histoire de la philosophie, ne fit-elle que nous enseigner la tolérance et l'indulgence, par le spectacle des grandes erreurs où sont tombés de tous temps les plus grands esprits, apprit-elle seulement à ceux qui ne doutent de rien qu'il y a de grands mathématiciens qui ont douté de tout, et que Socrate, le plus sage des hommes, disait volontiers dans les rues à qui voulait l'entendre, et surtout en présence des sophistes de son temps, si pleins de morgue et de pédantisme, qu'il ne savait rien; serait-elle donc, cette histoire, si inutile de nos jours?

On insiste: mais le reste des études universitaires, où est son utilité? D'abord, cette utilité fût-elle impossible à démontrer positivement, nous n'admettons pas que ce fût là une raison si péremptoire de les condamner et de les supprimer dans le haut enseignement. On ne peut pas ainsi rendre compte de tout; et les choses les plus nécessaires, les plus divines, sont précisément celles-là même qui se laissent le moins analyser, étant simples de leur nature. Après cela, nous laisserons répondre un homme dont les savants ne récuseront pas la compétence, l'illustre Cuvier: «Il est plus nécessaire qu'on ne croit, pour apprendre à bien raisonner, de se nourrir des ouvrages qui ne passent d'ordinaire que pour être bien écrits En effet, les premiers éléments des sciences n'exercent peut-être pas assez la logique, précisément parce qu'ils sont trop évidents; et c'est en s'occupant des matières délicates de la morale et du goût, qu'on acquiert cette finesse de tact qui conduit seule aux hautes découvertes.» Ajoutons que ceux qui se livrent à l'étude des sciences positives, ne rencontrant point sur leur route les passions des hommes, s'accoutumeraient volontiers à ne croire qu'à ce qui est susceptible d'être mesuré, pesé, calculé mathématiquement. L'étude réfléchie de la littérature est un contre-poids à cette tendance étroite et fausse.

Il y a plus; notre civilisation est tellement basée sur celle des Grecs et des Latins, qu'il serait presque impossible d'exposer avec clarté l'histoire du monde chrétien, et en particulier celle de notre pays, à qui ne connaîtrait pas la civilisation des anciens par leur littérature.

Ceux qui contestent si fort l'utilité du grec et du latin ne voudraient pas apparemment supprimer celle de la langue maternelle. Ils ignorent donc que le latin contenant les racines, c'est-à-dire, la raison du français, si on en supprime l'étude, un enseignement supérieur de la langue française devient par là même impossible. Et ce coup, porté à la langue nationale, atteindrait, qu'on ne s'y trompe pas, l'intelligence, le goût, la vie même de la France! L'allemand, dit-on, tiendra lieu du latin. Quand l'allemand aurait la perfection du latin, ce qui n'est pas, là ne sont pas nos origines. Gardons-nous bien de soumettre ainsi gratuitement l'esprit français au génie germanique, en altérant ou en brisant nous-mêmes l'idéal du type collectif auquel la pensée publique emprunte ses formes.

Tout ceci ne va pas à nier, à Dieu ne plaise! l'utilité de quelques-unes des réformes proposées par l'esprit de réalisme qui, on en conviendra, nous domine de plus en plus; et si l'on reconnaît avec nous, que nul homme, nul peuple véritablement grand ne fut réaliste, nous sommes prêts à accorder que le temps consacré à l'étude des langues anciennes est beaucoup trop long; que les méthodes d'enseignement ont grand besoin d'être perfectionnées; qu'une distribution plus rationnelle, sinon une répartition plus égale des divers éléments de l'instruction publique, opérée avec sagacité et mesure, et l'admission dans les collèges de certaines branches d'étude qui se rapportent à l'exercice des professions non littéraires et même non libérales, seraient des innovations à la fois largement bienfaisantes et conservatrices à l'époque, où nous vivons.

Au reste, pour déterminer un peu nettement ce que doit être l'Université de France au dix-neuvième siècle, il faudrait s'entendre sur cette question: Qu'est-ce que la France? Comme pour les Grecs au temps de Socrate, il nous semble qu'après tant d'utopies sans fondement, de théories sans élévation et de luttes sans moralité, le temps est venu pour les grandes nations de l'Europe de s'appliquer cette sage maxime: «Connais-toi toi-même.» Qu'est-ce donc que la France? Est-il impossible de trouver à rette simple et grande question une réponse à la fois positive et satisfaisante pour toute l'âme? Cette question résolue mettrait fin à tant de discussions? Que nos lecteurs y pensent un peu; nous y réfléchirons beaucoup de notre côté, et nous saisirons quelque occasion d'arriver ensemble, s'il est possible, à la lumière sur ce point capital.

Courrier de Paris.

LE GIVRE.--UNE RÉCONCILIATION.--LES DEUX YEUX.--UN ENFANT MORT EN BAS AGE.--LES PORTRAITS ET LES MODÈLES.--APPÉTIT MONSTRE.--UN MARI RECONNAISSANT.--L'AUTEUR ET LE DIRECTEUR.

C'est une véritable trahison, et le printemps se conduit avec nous d'une manière indécente. Eh quoi! il nous sourit d'abord de son sourire le plus doux, il nous envoie de charmants rayons de soleil, il nous inonde de brises caressantes, il agite, sous nos fenêtres, des bouquets de feuilles et de fleurs précoces pour nous engager à sortir de nos demeures et pour nous attirer dehors, nous, pauvres innocents, coeurs crédules, âmes confiantes; nous, prisonniers des villes, que tout coin d'azur ravit et console, nous allons sur la foi de ces belles promesses.

Voici Paris qui se répand de tous côtés, d'un air de fête, s'ébattant dans ses rues et dans ses promenades pareilles à une cage immense qui laisserait envoler ses oiseaux par milliers. Puis, tandis qu'on se fie à ces perfides caresses d'avril, tout à coup le ciel se voile, le vent souffle de sa bouche glacée des tourbillons de pluie et de grésil. Il faut voir comme cette foule gazouillante cesse ses joyeux ébats et s'enfuit par volées; les mains rentrent dans les profondeurs du paletot; les nez reprennent l'abri du foulard; mille gracieux petits visages féminins, qui commençaient à s'épanouir sous le frais chapeau de couleur printanière, s'enveloppent de velours et disparaissent sous le voile et dans la fourrure. Le printemps, qui se permet de pareilles plaisanteries, ne ressemble-t-il pas à ces soldats d'escarmouches, grands fabricants de surprises et d'embuscades? De même que ceux-ci se cachent derrière les haies et au détour des monts, pour lancer leurs fusillades de même avril masque de quelques rayons de soleil sa mitraille de neige et de vent. Pour nous, arbustes à deux pieds et trop souvent sans fleurs et sans fruits, le mal n'est pas mortel. Le premier moment paraît désagréable, je le confesse; il est toujours pénible de découvrir un traître dans un ami plein de sourires, et d'être gelé quand on a la bonhomie de compter sur le soleil.--Après tout, il nous reste l'abri du foyer et le toit de nos maisons.--Mais qui sauvera ces frêles habitants des vergers qu'avril a trompés et attirés dans ses pièges? Ils ont mis prématurément au jour leurs fleurs d'une blancheur éblouissante et d'un rose virginal, fleurs délicates, promesses embaumées des plus beaux fruits. Le givre leur donne le frisson et les tue; le fruit meurt dans sa fleur.--Et ce jeune enfant, plein d'espérances, qui succombe aux bras de sa mère, et ces génies qui s'éteignent à leurs premiers rayons, et ces rêves de bonheur, d'amour, de gloire, morts et ensevelis sur le seuil, n'est-ce pas aussi quelque givre d'avril qui les a glacés?

Comment Longchamp n'aurait-il pas souffert de cette froidure? Comment ce vent aigu aurait-il épargné sa couronne?

Madame Charles B... s'y est fait voir; c'est une des lionnes les plus rugissantes de la Chaussée-d'Antin; elle a cependant un mérite que beaucoup de panthères se refusent: madame Charles B... n'est ni médisante ni jalouse. Quoique coquette et fêtée, elle ne hait pas les jolies femmes; elle fait plus que ne pas les haïr, elle semble les aimer et les recherche. Ses soirées et ses bals offrent la collection, à peu près complète, de ce que Paris possède de plus exquis et de plus charmant en brunes et en blondes; ce sont les deux nuances qu'elle préfère à juste raison. Son plus grand souci est d'apprendre qu'il y a quelque part un piquant visage féminin dont elle n'a pas encore eu la visite. Aussitôt elle en entreprend la recherche avec l'ardeur de ces bibliomanes passionnés, de ces furieux antiquaires qui poursuivent un Elzévir ou une médaille, et maigrissent tant qu'ils ne les ont pas trouvés. Je vois cette différence entre eux et madame Charles B...., qu'ils aiment la médaille et l'Elzévir d'un amour égoïste et pour eux-mêmes, tandis que madame B.... ne fait des fouilles que pour les autres; elle veut qu'on dise: «Étiez-vous, hier, au bal de madame B...? il y avait toutes les jolies femmes de Paris!»--Les plus fins valseurs et le plus fin orchestre, les plus jolies femmes et les meilleures glaces, voilà l'ambition de madame de B...; de tout le reste, elle s'en inquiète fort peu.--Mercredi dernier, elle était à l'Opéra. Dans la loge placée en face de la sienne, une jeune femme, d'une remarquable beauté, attirait l'attention. On se demandait son nom, mais personne ne le connaissait.--«Ah! dit madame B..... qui n'en savait pas plus qu'une autre, il faudra que l'hiver prochain j'aie ces deux yeux-là dans mon salon?»

Dans la trilogie des Burgraves, Job, âgé de cent ans, devait dire à Magnus, son fils, qui en compte soixante: «Jeune homme, taisez-vous!» Cette apostrophe m'a rappelé le mot d'un autre patriarche; celui-ci n'avait que quatre-vingts ans, et son fils en possédait cinquante. Le fils s'avisa de mourir subitement; on alla trouver le père; et lui, apprenant la fatale nouvelle, de s'écrier: «J'avais bien dit que je ne pourrais pas élever cet enfant-là!»

Le salon de peinture est resté fermé toute la semaine; cette clôture de huit jours a jeté la désolalion dans le peuple des désoeuvrés; il y a toujours à Paris quelque lieu d'asile pour cette nation qui n'a rien à faire. Mais le salon est son paradis de prédilection; au 15 février, le flâneur, cette espèce errante de le flore parisienne, entre en possession du Louvre et n'en sort qu'au 15 mai. Le flâneur a donc été obligé de porter, cette semaine, sa tente ailleurs: le matin, à la place du Carrousel, au moment de la garde montante; et, le reste de la journée, à la grâce de Dieu. Après tout, le flâneur est philosophe et prend volontiers son parti: aujourd'hui au Champ-de-Mars, demain au rond-point de la Bastille, peu lui importe! Mais la classe véritablement et douloureusement frappée par cette clôture momentanée du salon, c'est l'estimable classe qui a son portrait à l'exposition de 1843. M. de Cailleux ne sait pas le mal qu'il lui a fait. Tous ces honnêtes gens avaient pris, depuis un mois, la douce habitude d'aller, de dix heures à quatre heures, se contempler eux-mêmes sur tuile et encadrés; les uns aimaient à se voir dans l'attitude héroïque d'un garde national patrouillant autour de sa mairie; les autres, majestueusement coiffés de leur bonnet d'avocat ou de leur toge magistrale; ceux-ci plongés dans la poésie du registre en partie double; ceux-là arrosant leurs tulipes, ou jouant au cheval fondu avec leur dernier né, ou souriant agréablement à la compagne de leur vie, occupée de leur broder des pantoufles. Être privé, pendant huit jours, de sa propre image, quelle douleur et quelle abstinence! Les portraits en bustes ne savaient que devenir, les portraits en pied tombaient dans la tristesse, les poitraits de famille perdaient le boire et le manger. Je ne plaisante pas; j'ai des preuves de ce que j'avance. Un de mes voisins s'est fait peindre cette année, lui et son chien, sa femme et son chat, son fils et son serin; c'est une peinture de famille au grand complet. Or, je n'ai pas mis le pied une seule fois au Louvre, sans rencontrer le père, la mère et l'eufant, se promenant de long en large devant leur propre tableau. Le serin manquait, il est vrai et le chat aussi. Le gardien avait sans doute exigé qu'on les laissât au dépôt des cannes.--Eh bien! toute cette semaine, mon voisin a été d'une humeur de dogue: il ne pouvait plus se mirer à l'huile dans sa propre image ni dans l'image des siens. Assurément, si on avait besoin d'apprendre combien l'homme s'adore lui-même, il suffirait de se mettre en vedette dans la galerie des portraits. Là vous rencontrez à chaque pas les modèles en extase devant leurs copies; et, par un admirable don de la Providence, ce sont les plus laids en réalité et en peinture, qui paraissent s'aimer le plus et faire avec le plus de satisfaction des petites mines à leurs portraits.

En vérité, c'est effrayant! Avez-vous examiné le relevé statistique et officiel de la consommation de la bonne ville de Paris, pendant le mois de mars qui vient de finir? Mais on n'a jamais vu un pareil ogre! Le mois de mars 1842 s'était distingué par un assez bel appétit, je l'avoue; il avait fait cuire et assaisonner, en trente jours 5.721 boeufs, 1.281 vaches, 5.439 veaux, 52.000 moutons. C'est quelque chose, surtout quand on songe ce que cette effroyable cuisine exige de grils, de casseroles et de marmites; mais enfin on peut s'en tirer. Interrogez le mois de mars 1843, s'il vous plaît; il vous répondra, en haussant les épaules, que son frère aîné de 1842 s'est tenu à la diète, et que, lui, 1843 n'aurait fait de tout cela qu'une bouchée. 6.987 boeufs, 1.458 vaches. 6.051 veaux. 38.128 moutons, voilà le menu de ce terrible mois. Quel petit souper!--On attribue généralement cette consommation extraordinaire de moutons et de veaux, à l'apparition des Margraves, ces hommes géants.

M. V..... espérait en vain depuis longtemps le bonheur d'être père. Le ciel vient de mettre fin à son attente, et de combler tous ses voeux. M. V.... en a reçu hier l'heureuse nouvelle. Je ne chercherai pas à vous donner une idée de sa joie. Dans son transport, il a écrit à madame V.... la lettre que voici: «Ma chère amie, je te remercie beaucoup du fils que tu as bien voulu me donner.»

On parle beaucoup, dans le monde dramatique, d'une aventure qui aurait un directeur et un auteur pour acteurs principaux. Le directeur se croit le droit d'accuser l'auteur de lui avoir fait une de ces délicates blessures dont plus d'un héros de Molière se plaint assez naïvement. Le directeur exposait son grief à un de ces amis intimes qui n'a jamais écrit une ligne de sa vie. Celui-ci cherchait à le consoler. «Me consoler, répliqua l'autre, me consoler, jamais! Si cela venait de ta part, si c'était toi, je ne dis pas; mais un homme d'esprit, un homme qui fait des pièces, c'est humiliant!»

Le bruit court qu'un prince héréditaire d'Allemagne a retrouvé, au comptoir d'un café du boulevard Palien, la princesse sa fille, qui lui avait été enlevée au berceau il y a dix ans, sans qu'on eût jamais retrouvé ses traces. Nous éclaircirons cette nouvelle singulière dans notre prochain courrier.

Premières Représentations.

DE PIÈCES DE THÉÂTRE HISTORIQUES.

ÉTUDES SUR LUCRÈCE.

Lorsqu'une oeuvre dramatique dont le sujet est emprunté à l'histoire s'annonce dans le monde littéraire, l'homme d'étude se prépare à l'aller entendre en évoquant ses souvenirs; l'homme du monde interroge sa bibliothèque, et veut connaître au moins les données principales sur lesquelles l'auteur a construit sa fable. Ce travail, que font quelques-uns, pourquoi la presse ne le ferait-elle point pour tous? Toutes les fois que serait prochaine la représentation d'une grande pièce dont les récits de l'histoire forment la trame principale, pourquoi ne la ferait-on pas précéder d'une analyse des sources historiques où l'auteur a pu s'inspirer? Nous tentons de commencer ce travail par l'oeuvre d'un jeune homme qui nous est tout à fait inconnu, mais qui est déjà cité par quelques hommes de goùt et de sens, comme ayant fait consciencieusement un de ces ouvrages sérieux que repousse, depuis longtemps une décourageante ironie.

L'événement qui fait le sujet de la tragédie que l'Odéon annonce n'est pas seulement un fait domestique plein d'intérêt et de grandeur, c'est aussi toute une révolution politique qui renversa la royauté romaine. «Sextus Tarquin, dit Montesquieu, en violant Lucrèce, fit une chose qui presque toujours a fait chasser les tyrans; car le peuple à qui une action pareille fait sentir sa servitude, prend d'abord une résolution extrême.»

Disons quelques mots des personnages qui figurent dans la tradition historique.

La haine de tous les siècles, malgré quelques apologistes, a poursuivi Sextus Tarquin digne fils du Superbe. C'est ce même Sextus qui s'introduisit dans Gabies assiégée, en se donnant pour victime de la colère paternelle, et qui, lorsqu'il se fut rendu maître de ses dupes, interpréta avec tant d'esprit les têtes des hauts pavots coupées par son père devant l'envoyé chargé de le consulter sur le sort des vaincus.

Lucrèce, fille de Lucrétius Tricipitinus, épousa Collatin, parent de Tarquin. Collatin ne doit qu'à la vertu et au courage de sa femme, et son nom historique et l'honneur d'avoir été un des deux premiers consuls de Rome.

Enfin un hasard providentiel comme on le verra par le récit qui suit, donna pour témoin à ce grand drame un homme dont la grandeur inconnue jusqu'alors créa la force et la gloire de Rome. L. Junius appartenait à une famille considérable: son père avait épousé une fille de Tarquin l'Ancien; Tarquin le Superbe, redoutant son crédit, le fit assassiner. Son fils aîné aurait pu le venger; il eut le même sort. Lucius Junius, son second fils, quoique fort jeune, comprit, dit Tite-Live qu'il ne devait laisser au tyran rien à redouter dans son caractère, et rien à désirer dans sa fortune. En effet. Tarquin, comme tuteur, administra les biens de l'orphelin qu'il avait fait, et, Junius contrefit l'insensé, cherchant dans le mépris la sûreté qu'il ne trouvait pas dans la justice. Il se hissa même surnommer Brute, pour qu'à l'abri de ce surnom le genie libérateur du peuple romain pût atteindre son heure. Th. Howe a réuni avec fidélité, dans sa vie de Junius Brutus, les traits de feinte démence que les auteurs ont rapportés de lui.

Les principaux personnages étant ainsi esquissés, nous ne pouvons mieux faire, après avoir indiqué en passant le récit de Denys d'Halicarnasse et les vers ingénieux, mais froids d'Ovide dans ses Fastes, que d'essayer de traduire l'excellente narration de Tite-Live. Niebuhr n'hésite pas à l'appeler le chef-d'oeuvre de toute son histoire.

La scène se passe au siège d'Ardée, que les Romains voulaient prendre par la famine.

«Les jeunes princes passaient assez souvent leurs loisirs entre eux à des festins et des parties de plaisir. Un jour on buvait chez Sextus, ou soupait aussi Collatin Tarquin, fils d'Égérius; la conversation des convives tomba sur leurs femmes: chacun exalta la sienne. La discussion s'animait: «Il n'y a pas besoin de tant de paroles, dit Collatin; en peu d'heure, vous pouvez savoir combien ma Lucrèce l'emporte sur les autres. Si nous sommes jeunes et forts, montons à cheval, et allons voir par nous-mêmes ce que font nos femmes; chacun de nous tiendra pour preuve décisive ce qui frappera ses veux au retour d'un mari qu'on n'attend pas.» On était échauffé par le vin: «Allons!» c'est le cri général. Ils volent à Rome de toute la vitesse de leurs chevaux. Ils y arrivent à la tombée de la nuit, et de là poursuivent jusqu'à Collatie. Ils trouvent Lucrèce, non pas comme les brus rivales, dans la pompe d'un festin avec leurs compagnes, mais au milieu de ses appartements, et, malgré la nuit avancée, travaillant à la laine, entourée de ses femmes, qui veillaient comme elle. Dans la lutte engagée, le prix est décerné à Lucrèce; elle accueille avec grâce son mari et les Tarquins, et le vainqueur se fait un plaisir d'inviter les jeunes princes. C'est là que Sextus est saisi du criminel désir de déshonorer Lucrèce par la violence, désir qu'irrite tant de beauté jointe à tant de vertu. Après une joyeuse nuit, ils retournent au camp.

«Peu de jours après, Sextus Tarquinius, à l'insu de Collatin, n'ayant qu'un seul homme de suite, vint à Collatie. On ignorait ses projets, on lui fait bon accueil, et après souper il est conduit à la chambre des hôtes. Quand tout lui paraît tranquille et livré au sommeil, brûlant d'amour, l'épée à la main, il va à Lucrèce endormie, et lui appuyant la main gauche sur la poitrine; «Silence. Lucrèce, lui dit-il, je suis Sextus Tarquin, j'ai mon épée; tu meurs si tu dis un mot.» Ainsi éveillée et saisie de terreur. Lucrèce ne voit aucun secours, et la mort est devant elle. Alors Tarquin fait l'aveu de son amour, conjure, mêle les menaces aux prières, emploie tous les moyens qui peuvent émouvoir l'esprit d'une femme; elle demeure inébranlable, insensible même à la crainte de la mort; il y ajoute la crainte du déshonneur. Il la tuera, dit-il, et près d'elle il placera le corps nu d'un esclave égorgé comme elle, afin qu'on dise qu'elle a péri surprise dans un ignoble adultère. Par cette terreur, le crime triomphe de la vertu obstinée de Lucrèce, et Tarquin part glorieux de sa victoire sur l'honneur d'une femme.

Inconsolable d'un si grand malheur. Lucrèce envoie un messager à Rome et à Ardée, vers son père et son mari. Elle leur mande de venir chacun avec un ami fidèle: qu'il fallait agir et se hâter: qu'il était arrivé une chose affreuse. Sp. Lucrétius amène P. Valerius, fils de Volesus, et Collatin L. Junius Brutus, avec qui il retournait à Rome quand il avait rencontré le courrier de son épouse. Ils la trouvent assise dans sa chambre et désolée. A leur arrivée, ses larmes jaillirent: son mari lui demande si tout va bien: «Non, répond-elle, il ne peut y avoir rien de bien pour une femme qui a perdu l'honneur. Les traces d'un étranger sont dans ton lit, Collatin. Au reste, le corps seul a été souillé, l'âme est pure; ma mort en rendra témoignage. Mais donnez-moi vos mains et votre serment que l'adultère ne restera pas impuni. C'est Sextus Tarquin, qui, lâche ennemi quand j'avais cru recevoir un hôte, et s'armant de violence, a emporté d'ici, la nuit dernière, une joie mortelle pour moi, mortelle aussi pour lui, si vous êtes des hommes.» Tous, l'un après l'autre, lui donnent leur parole; ils veulent consoler son désespoir en rejetant la faute de la victime sur le coupable; ils lui répètent que l'âme seule peut faillir, et non le corps, et qu'où il n'y a pas eu de consentement, il ne peut y avoir de crime. «Vous verrez, leur répond-elle, ce qui lui est dû. Quant à moi, si je m'absous de la faute, je ne m'exempte pas du châtiment: nulle femme ne citera Lucrèce pour pouvoir vivre sans honneur.» Alors elle s'enfonce dans le coeur un couteau qu'elle tenait caché sous sa robe; elle tombe expirante sous le coup. Son mari, son père, poussent ensemble un cri d'horreur.

Tandis qu'ils sont en proie à leur douleur, Brutus retire de la blessure le couteau d'où le sang dégoutte, et le tenant devant lui: «Par ce sang si pur avant l'outrage royal, je jure, et vous, dieux, je vous prends à témoins, je jure de poursuivre Tarquin le Superbe et sa scélérate épouse, et ses enfants et sa race, par le fer, par le feu, par toutes les armes qui seront en mon pouvoir; je jure de ne jamais souffrir ni qu'eux ni qu'un autre régnent dans Rome!» Il passe ensuite le couteau à Collatin, puis à Lucrétius et à Valerius, stupéfaits du prodige qui met une nouvelle âme dans la poitrine de Brutus. Ils font le serment qu'il leur dicte, et passant tout entiers du désespoir à la fureur, ils suivent Brutus qui les appelle et les guide à la destruction de la royauté.

C'est là sans contredit un grand et magnifique tableau.

Quoique Valére-Maxime ait appelé Lucrèce l'honneur et la gloire de la chasteté romaine, son héroïsme n'en a pas moins été l'objet de doutes railleurs et de suppositions peu bienveillantes. On a eu tort cependant de ranger saint Augustin au nombre de ses détracteurs. Saint Augustin n'examine que la question du suicide. Mais une foule d'écrivains inférieurs qui trouvent moyen de faire de petits quatrains avec de grandes choses, ont eu le triste courage de s'égayer au prix de tant de noblesse et de malheur. Depuis l'épigramme latine rapportée par Henri Etienne, jusqu'à la chanson de Marmontel, on pourrait citer une assez longue liste de ces esprits malheureux pour qui la chasteté n'est qu'une vertu équivoque et qui prête à rire. Un de nos plus grands écrivains n'a-t-il pas essayé de déshonorer la vierge qui sauva la France!

Parmi les auteurs qui ont sérieusement discuté le mérite de Lucrèce, il en est qui ont porté l'égarement jusqu'à ne voir dans sa mort qu'un acte de fanatisme politique qui voulait à tout prix l'expulsion des Tarquins. D'autres ont cru que l'amour n'était pas étranger à la première partie de l'histoire de Lucrèce. Parmi ces derniers, il faut citer surtout le comte Verri dans ses Nuits romaines aux tombeaux des Scipions, en présence des ombres des plus glorieux Romains; l'ombre de Pomponius accuse Lucrèce de ne s'être tuée qu'après avoir reconnu que son déshonneur à demi volontaire serait révélé par l'indiscrétion de Sextus. Cicéron la défend mollement; Brutus le Jeune, avec plus de chaleur, veut repousser l'accusation et interpelle l'ombre de Lucrèce: Lucrèce, sourde à cet appel, s'appuie sur un tombeau, se tait et pleure.

Chronique musicale.--Concerts du Conservatoire

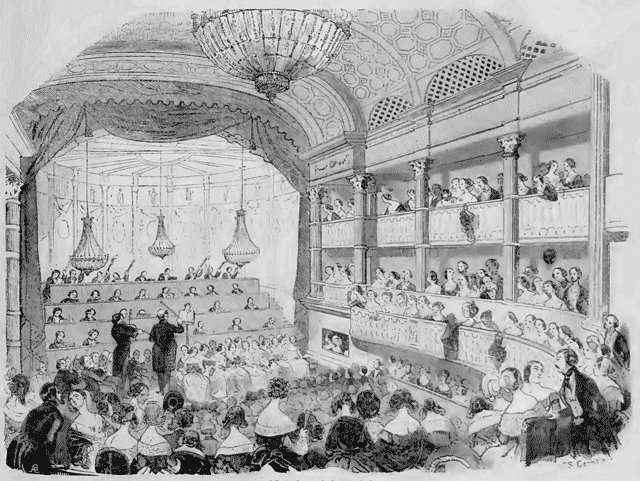

Il va, à l'école royale de musique et de déclamation, une petite salle destinée originairement à servir de théâtre aux exercices des élèves, et disposée de telle sorte qu'elle peut devenir alternativement et selon qu'il convient, salle de spectacle, ou salle de concert. Là, point de lustre étincelant, point de tapis, de peintures, de dorures, rien de ce qui attire et éblouit la foule. Aucune salle peut-être, dans nos quatre-vingt-six départements, n'est plus modestement décorée, ni éclairée avec plus d'économie: aucune n'affecte un plus profond dédain pour le luxe et pour l'élégance extérieure. En revanche, il n'en est aucune assurément dont les portes soient assiégées chaque année avec plus d'empressement, et qui se remplisse d'un auditoire plus éclairé, plus attentif, plus difficile à satisfaire, et plus prompt à la reconnaissance et à l'enthousiasme, lorsqu'il est satisfait.

(Salle des Concerts du Conservatoire.)

Voilà quinze ans que la société des artistes qui concourent à l'exécution des concerts du Conservatoire s'est organisée. Ce fut M. Habeneck qui, en 1828, les réunit et jeta les fondements de leur association. Depuis cette époque, il n'a pas cessé de les diriger. Le but de cet habile et savant musicien était, dans l'origine, de faire connaître au public les productions d'un homme de génie depuis longtemps illustre et vénéré en Allemagne, mais que la France n'avait pas encore compris. Seul, Habeneck avait déjà fait une étude consciencieuse et approfondie des procédés et du style de Beethoven; il avait deviné tous les secrets de ce génie mystérieux, et lui avait voué dans son coeur un culte pour lequel il cherchait partout des prosélytes. Déjà deux fois, à l'Académie royale de Musique, il avait tenté d'introduire les artistes, ses confrères, dans ce monde inconnu et merveilleux, créé par l'auteur des modernes symphonies. Deux fois il avait échoué. La formation de la société des concerts fut le signal de la troisième tentative. Celle-ci réussit plus complètement qu'Habeneck lui-même n'eut peut-être osé l'espérer.

Nous n'essaierons pas de décrire les transports d'admiration et d'enthousiasme qui éclatèrent de toutes parts à l'apparition de ces chefs-d'oeuvre si hardiment conçus, si neufs de pensée et de forme, si riches de coloris, si vastes de proportions, si magnifiques d'ordonnance. Ce fut, pour la France artiste, comme la découverte d'un nouvel univers, et la révélation d'un nouveau dieu.

L'orchestre, formé et dirigé par Habeneck, était en même temps une chose merveilleuse et tout à fait inattendue. On n'avait pas encore vu d'exemple d'une exécution purement instrumentale aussi intelligente, aussi habilement nuancée, aussi chaleureuse, aussi puissante. Dès le premier jour, cet orchestre incomparable parut avoir atteint les limites extrêmes de l'art, et pourtant il s'est perfectionné, depuis cette époque, d'année en année. Aujourd'hui sa réputation est établie dans toute l'Europe, et l'Allemagne, cette patrie de la musique instrumentale, n'en a pas un seul qu'elle puisse ni qu'elle ose lui comparer.

Tous les ans la société donne huit ou neuf concerts. Chacun est consacré à l'exécution d'une des oeuvres symphoniques de Beethoven. Cela dure depuis quinze années, et l'admiration publique paraît encore aussi vive, aussi jeune que le premier jour.

Malgré cette large place accordée à Beethoven, les autres maîtres de l'art ancien et moderne ont néanmoins conservé la leur. Marcello, Pergolése, Haendel, Gluck, Haydn, Mozart, Weber, Méhul, Chérubini, viennent figurer tour à tour dans cette lice glorieuse, et si les représentants de l'art italien y paraissent plus rarement et en plus petit nombre, c'est sans doute à cause de la difficulté qu'il y aurait à leur trouver des interprètes dignes d'eux. L'école italienne est essentiellement vocale, et malheureusement le chant, sauf de rares exceptions, a toujours été jusqu'ici la partie faible des concerts du Conservatoire.

Nous ne pourrions nous étendre sur ce sujet, sans nous exposer à raconter ce qui est su de tous nos lecteurs. Cependant on ne nous saura pas mauvais gré, nous l'espérons, de jeter un coup d'oeil rapide sur les séances de cette année.

Il y en a déjà eu six, et plusieurs ont excité un vif intérêt.

Trois symphonies nouvelles ont été essayées:--La première, de M. Mendelshon-Bartholdy, l'un des compositeurs vivants les plus renommés en Allemagne;--la seconde, de M. Swencke, Allemand aussi, mais qui habite Paris depuis longtemps;--la troisième, de M. Rousselot. Celui-ci est Français, élève de notre Conservatoire, et même, si nous ne nous trompons, fit partie, pendant plusieurs années, de la Société des Concerts.

M. Rousselot est jeune, et probablement l'ouvrage qu'il a fait entendre était son coup d'essai en ce genre. Du moins l'étendue excessive de quelques parties, l'abondance et peut-être la prolixité de ses développements, semblent nous donner le droit de le supposer. L'art de se borner, la force et le courage nécessaires pour supprimer sans pitié certains détails, et pour aller droit au but, sont presque toujours les fruits précieux et tardifs des années et de l'expérience. Peut-être encore pourrait-on désirer, dans la symphonie de M. Rousselot, plus de chaleur, plus de verve, et des idées d'une plus grande valeur; mais, s'il y a quelques défauts, il s'y trouve aussi de belles qualités, une entente remarquable de l'instrumentation, une extrême habileté de contre-pointiste. Personne ne sait mieux que lui prendre un sujet, lui donner mille positions, mille formes différentes, le présenter sous mille aspects divers. C'est même parce qu'il abuse quelquefois de ses ressources et de sa fécondité en ce genre, qu'il tombe dans l'inconvénient que nous signalions tout à l'heure. Son défaut n'est que l'excès d'une qualité. C'est donc, à tout prendre, un heureux défaut, et tout le monde comprendra qu'il est plus facile de modérer une faculté que l'on a, que de suppléer à une faculté qui nous manque. La symphonie de M. Rousselot est, en résumé, une oeuvre consciencieuse et fort estimable, et qui atteste un remarquable talent.

A quelques modifications près, on en peut dire autant des ouvrages de MM. Swencke et Mendelshon-Bartholdy. Peut-être y a-t-il chez ces deux compositeurs une démarche plus assurée, une disposition de parties plus régulière. Cela prouve qu'ils n'en étaient pas à leur début, et que M. Rousselot est plus jeune qu'eux. Nous ne doutons pas qu'il ne se console aisément de ce malheur.

Dans une discussion entre deux soeurs, l'une, faute de meilleures raisons, faisait prévaloir son droit de primogéniture. «Je suis l'aînée, dit-elle.--C'est-à-dire la plus vieille, répondit l'autre, je ne t'envie pas cet avantage.»

Parmi les oeuvres de musique religieuse exécutées cette année, on a surtout distingué un magnifique motet de Chérubini, et deux fragments d'une messe de J. Haydn. Ces trois morceaux ont paru également admirables par l'élévation de la pensée et la puissance de l'exécution.

Quand un artiste étranger vient à Paris, le plus grand honneur auquel il puisse aspirer c'est d'être admis à figurer aux concerts du Conservatoire. C'est là que Sigismond Thalberg s'est fait entendre pour la première fois. Ces! là que, cette année, Camille Sivori est venu établir ses droits à la succession de Paganini, qui était jusqu'à présent restée vacante.

La sixième séance a été remarquable, non par la révélation d'un talent nouveau, mais par l'exhumation d'un chef-d'oeuvre oublié, ou peut-être inconnu en France. Madame Viardot, cette jeune cantatrice dont nous avons apprécié, dans notre dernier numéro, en parlant du Théâtre-Italien, le talent si brillant et si varié, a fait entendre un air de Pergolése, qui est assurément l'une des plus charmantes créations de ce grand homme. Rien de plus piquant, de plus gracieux, de plus élégant, de plus frais, et même de plus neuf que ce morceau. L'auditoire, d'abord surpris, bientôt ému et transporté, l'a salué d'acclamations unanimes, et l'a redemandé tout d'une voix. Madame Viardot s'est prêtée à ce désir avec une grâce parfaite, et n'y a rien perdu pour son propre compte. Moins préoccupé cette fois du compositeur, le public, a concentré son attention sur la cantatrice, et a compris tout ce qu'il y avait d'esprit, de délicatesse, d'élégance et de charme dans son exécution. Il s'est émerveillé surtout, et à juste titre, de voir ces qualités appliquées à une composition qui date de plus d'un siècle. Pour retrouver avec tant de précision les intentions d'un maître ancien, pour pénétrer tous les secrets d'un style qui a si peu d'analogie avec le style moderne, pour rompre aussi résolument avec toutes les habitudes et tous les préjugés musicaux d'aujourd'hui, il faut joindre à une intelligence supérieure un tact exquis et une érudition peu commune. Soutenir un compositeur vivant est beau, sans doute; mais il faut une bien autre puissance pour ressusciter un mort, et l'on ne s'étonnera pas que ce prodige, opéré si victorieusement par madame Viardot, l'ait encore élevée dans l'estime de tous les connaisseurs.

Des Caisses d'Épargne.

Les Caisses d'Épargne et de Prévoyance ont pour objet de recevoir au fur et à mesure en dépôt les moindres économies des citoyens qui n'ont que leur travail journalier pour vivre, de faire fructifier ces modestes épargnes au moyen des ressources de l'intérêt composé, de les grossir enfin insensiblement jusqu'au moment où elles sont suffisantes pour avoir une destination utile, ou former un placement avantageux.

Le dix-huitième siècle, qui ne connut, lui, que les tontines, ne pouvait que mettre en avant l'idée d'appliquer les intérêts composés. C'est ce qu'il fit. Mais ce fut seulement en 1810 qu'on vit surgir en Angleterre, pays de calcul et d'application pratique, la première caisse d'épargne véritablement digne de ce nom, une caisse gérée gratuitement et dotée des fonds nécessaires pour garantir ses engagements. Le nombre des caisses d'épargne depuis lors alla toujours en augmentant, et il y a quelques années, on en comptait dans le Royaume-Uni environ 500, dépositaires de 600 millions, qui appartenaient à plus de 500,000 personnes. En 1818, une société anonyme, à la tête de laquelle étaient des hommes dont les noms ont été constamment entourés de l'estime et de la reconnaissance, publiques, fonda la Caisse de Paris sur des principes qui depuis ont servi de modèle aux autres. Outre le vénérable Larochefoucault-Liancourt, il nous sera permis de citer, parmi les fondateurs, deux honorables citoyens dont les noms se retrouvent à côté de toutes les institutions utiles et bienfaisantes, MM. François et Benjamin Delessert.

Malgré l'exemple donné par la Caisse d'Epargne de Paris, on ne comptait en France, à la fin de la Restauration, que treize établissements de ce genre. Depuis cette époque, leur nombre s'accrut dans une progression rapide, et qui indiquait suffisamment que les masses commençaient à apprécier les bienfaits de cette institution. En 1836, il existait déjà 220 caisses qui avaient au trésor 93 millions, dont la moitié environ avait été versée par la Caisse de Paris. Au 31 décembre 1839, le solde total des caisses était de 167,474,629 fr. 25 cent.

Les lois des 5 juin 1835 et 31 mars 1837 modifièrent les bases sur lesquelles avaient été primitivement établies les Caisses d'Épargne. Le minimum de la somme à déposer est toujours cependant de 1 fr., sans fraction de franc. On ne peut verser plus de 500 fr. par semaine, et la somme appartenant à chaque déposant ne peut excéder 5,000 fr.; les sociétés de secours mutuels sont seules admises à avoir un dépôt de 6,000 fr. La dernière de ces lois réalisa en même temps une grande amélioration en autorisant les Caisses à verser en compte courant leurs fonds au Trésor public, qui leur en paie un intérêt de 4 pour 100. Il opère aussi sans frais le transfert d'une Caisse à l'autre dans toute la France. L'État devient ainsi l'administrateur de la fortune publique et privée; payant un intérêt de 4 p. 100, il est dans la nécessité d'employer les sommes qui, auparavant, restaient inactives dans ses coffres. La Caisse, de son côté, paie aux déposants un intérêt, non plus de 5 p. 100, comme dans le principe, mais seulement de 3 fr. 75 cent. pour 100 fr. La différence entre 5 fr. 75 cent. et 4 fr. est bonifiée au profit de la Caisse, qui subvient, au moyen des ressources qu'elle en tire, à ses frais d'administration. Cette réduction d'intérêts s'est opérée sans secousse ni perturbation; car on avait déjà reconnu que les déposants avaient moins en vue un intérêt considérable qu'une accumulation successive de petits capitaux, la facilité de les retirer à volonté et la sûreté du placement.

H y a trois classes d'individus auxquels les Caisses d'Épargne peuvent surtout être utiles; les domestiques et autres gens à gages, les ouvriers, les habitants des campagnes.

Les premiers placent généralement mal leurs économies, en des mains peu sures. Désabusés aujourd'hui par tous les mécomptes et toutes les pertes qu'ils ont subis, ils commencent à se servir des Caisses d'Épargne.

Les ouvriers ont eu plus de peine à en prendre le chemin. Les préjugés particuliers à cette classe, les tentations, de funestes habitudes, de mauvaises connaissances, les en ont bien longtemps empêchés. Peu à peu, toutefois, ils sont arrivés à se convaincre que les Caisses d'Épargne sont, suivant l'expression de M. de Cormenin, des écoles de moralité, où le travail, fondé sur l'intérêt personnel, maîtrise les vices et les mauvaises passions des hommes. «Il n'y a pas d'exemple, dit M. B. Delessert, qu'un porteur de livret ait été condamné par les tribunaux. » Le nombre des ouvriers déposants s'accroît dans une rapide progression. Aujourd'hui, ils forment la majorité des déposants nouveaux. Mais il n'en est pas de même dans les départements, pour les habitants des campagnes. Défiants et soupçonneux, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont de l'argent, ou bien ils se croiraient perdus s'ils le sortaient de la cachette où ils l'ont enfoui, et où il dort improductif jusqu'à ce qu'ils achètent un petit lot de terre. Que de capitaux ces habitudes inintelligentes n'enlèvent-elles pas à la circulation.

En tête de toutes les Caisses d'Épargne du royaume, se place naturellement celle de Paris. Il ne sera sans doute pas sans intérêt d'extraire du rapport présenté par M. B. Delessert quelques détails sur sa situation.