Ce coup de canif, habilement exploité, rétablit sur une base solide la fortune chancelante de Harley. Le chancelier de l'échiquier retarda à dessein sa guérison, et quand il reparut à la Chambre des communes, l'orateur lui adressa des félicitations ridicules.--La reine le nomma lord trésorier, et l'éleva à la pairie avec les titres de comte d'Oxford et de Mortimer.--A la mort de Rochester, il devint premier ministre. Enfin le Parlement fit une loi qui prononçait la peine de mort contre les individus coupables d'avoir frappé un conseiller privé dans l'exercice de ses fonctions.

Cent deux ans après la scène que nous venons de raconter, c'est-à-dire le 11 mai 1812, à cinq heures un quart, au moment où M. Perceval, alors premier ministre, franchissait le seuil du vestibule de la Chambre des communes, un individu embusqué derrière la porte lui tira, presque à bout portant, un coup de pistolet.--La balle entra par le côté gauche de la poitrine et traversa le coeur. M. Perceval fit quelques pas en avant et tomba. La mort fut presque instantanée. M. Smith et d'autres membres de la Chambre, ayant relevé le premier ministre, le transportèrent dans les appartements de l'orateur, mais il ne donnait déjà plus aucun signe de vie.

Dés que l'émotion causée par ce fatal événement se fut un peu calmée, un des membres de la Chambre s'écria: «Où est le scélérat qui a tiré ce coup de pistolet?» A ces mots, l'assassin s'avança d'un pas ferme, et répondit avec un sang-froid extraordinaire: «Je suis ce malheureux.» Il n'essaya pas de fuir, et comme les personnes qui l'entouraient l'accablaient de questions, il ajouta: «Je me nomme Bellingham, c'est une injure privée... Je sais ce que j'ai fait... C'est un refus de justice de la part du gouvernement qui m'a porté à commettre ce crime.» On s'empara de lui, on le fouilla et on le conduisit à la barre de la Chambre. L'orateur ayant repris sa place sur son siège, le général Gascogne s'écria: «Je crois que je connais le meurtrier; il se nomme Bellingham.»

La nouvelle de l'assassinat commis sur la personne du premier ministre répandit d'abord une certaine terreur dans les deux Chambres du Parlement anglais. Les membres des Communes et les lords s'imaginèrent que le coup de pistolet tiré par Bellingham était le premier signal d'une insurrection prête à éclater: ils firent fermer toutes les portes, et ils se décidèrent à ne sortir qu'après s'être assurés qu'ils n'avaient aucun danger à redouter. Le lendemain, ils rédigèrent une adresse au prince régent, et quelques jours après ils votèrent à l'unanimité une pension de 200 livres sterling (50,000 fr.) pour la veuve de M. Perceval, et une somme de 50,000 livres sterling (1 million 250,000 fr.) pour l'éducation de ses enfants.

Le soir même de l'attentat, Bellingham fut interrogé par un comité de la Chambre des Communes. John Hippesley lui ayant demandé s'il n'avait rien à dire pour sa défense: «J'ai avoué le fait, répondit-il, je l'avoue encore; mais je désire vous soumettre mes moyens de justification. Le gouvernement a toujours refusé de faire droit à mes justes réclamations. Je suis le plus malheureux de tous les hommes, mais ma conscience m'absout.» Il ne paraissait nullement ému; seulement quand les témoins déclarèrent qu'ils avaient reçu le dernier soupir de M. Perceval, il versa quelques larmes. Transférée Newgate, il conserva la même impassibilité jusqu'au jour de son procès.

Bellingham avait alors quarante-deux ans. Né à Saint-Neot, dans le comté de Hunting, il entra, jeune encore, dans une maison de banque de Londres; puis il alla s'établir à Archangel en qualité de commis, chez un négociant russe. Des spéculations sur les bois le ramenèrent en Angleterre; mais il eut le malheur de voir ses espérances de gain trompées, et il retourna à Archangel, où il ne fut pas plus heureux. Fatigué de ses plaintes et de ses menaces incessantes, le gouvernement russe le lit mettre en prison. Dès qu'il recouvra sa liberté, il revint en Angleterre, se maria à Londres et alla exercer à Liverpool la profession d'assureur. A peine fixé dans cette ville, il demanda au ministère anglais la réparation du préjudice que lui avait fait éprouver le gouvernement russe. Les ministres lui ayant répondu que ses réclamations n'étaient pas fondées, il rédigea une pétition au Parlement, et il la remit lui-même à M. Perceval, qui la lui rendit peu de temps après avec un refus formel. Dès lors il ne songea plus qu'à tirer une vengeance éclatante de l'injustice dont il se prétendait victime: il jura de tuer le premier ministre que le hasard offrirait à ses coups.

Quatre jours après la perpétration de son crime, Bellingham comparaissait devant la cour d'assises d'Old-Bailey. Ses défenseurs voulurent essayer de prouver qu'il ne jouissait pas de l'usage complet de sa raison; il s'y opposa: «Je ne suis pas un insensé, dit-il dans sa défense, je savais ce que je faisais; personne n'éprouve plus de chagrin que moi de la mort de M. Perceval; je n'avais contre lui aucun motif d'inimitié personnelle. J'ai frappé en lui le chef d'un ministère qui a refusé de réparer les injustices commises à mon égard. On ne peut pas me condamner comme un assassin, car je n'avais, je le répète, aucun motif d'inimitié personnelle contre M. Perceval.»

La cour entendit cependant quelques témoins, qui déclarèrent que le père de l'accusé Bellingham était mort fou et que lui-même avait souvent donné des preuves d'aliénation mentale. Malgré ces dépositions, et malgré le singulier système de défense adopté par l'accusé, les jurés rendirent, sans même délibérer, un verdict de culpabilité. Condamné à mort par la cour, Bellingham subit sa peine le 18 mai devant la prison de Newgate. Il mourut avec un sang froid remarquable, et jusqu'au moment où il fut lancé dans l'éternité, il persista à déclarer qu'il n'éprouvait aucun sentiment de repentir.

Ainsi le fanatisme, la colère et la folie ont, aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, à peu près à la même époque, en 1628, en 1711 et en 1812, déterminé Felton, Guiscard et Bellingham, à assassiner trois ministres anglais, le duc de Buckingham, Harley et Perceval. Si M'Naughten a tué M. Drummond en croyant tuer sir Robert Peel, quelle cause a armé son bras? Nous l'ignorons encore, mais le procès qui va se juger à la cour criminelle centrale de Londres, et dont nous rendrons compte dans notre prochain numéro, répandra peut-être sur ce crime mystérieux quelques rayons de lumière.

Affaire Marcellange.-Rejet du pourvoi de Jacques Besson. Dans son audience du 16 février 1843, la Cour de cassation (chambre criminelle), a rejeté, après un délibéré de trois heures, le pourvoi de Jacques Besson, condamné à mort, au mois de décembre, par la Cour d'assises de Lyon, pour crime d'assassinat commis sur la personne de M. de Marcellange. Me Béchard avait développé cinq moyens de cassation à l'appui du pourvoi. Combattus par Me Achille Morin, au nom et dans l'intérêt des parties civiles, ces cinq moyens ont été successivement repoussés par M. le procureur-général Dupin, qui a terminé son réquisitoire en ces termes.

«Vous rappellerai-je ces dispositions de la loi romaine qui privait de la succession de leur parent assassiné, et qui les excluait en les flétrissant comme indignes, ceux qui ne poursuivaient pas la vengeance de sa mort, vengeance, non à la manière des temps barbares, en faisant à son tour des victimes ou en partageant d'indignes compositions, mais une vengeance légitime, celle qu'on demande aux lois et aux tribunaux de son pays...

«La présence des dames de Marcellange au procès était attendue, désirée, nécessaire; le ministère public les y conviait, il les couvrait de sa protection au delà peut-être de ce qui eût été finalement en son pouvoir. Dans toutes les hypothèses, les dames de Marcellange se devaient à justice, ou pour justifier l'accusé, si elles le croient innocent, ou pour aidera confondre le vrai coupable.»

Un journal étranger annonçait dernièrement que les dames de Marcellange s'étaient retirées dans un couvent de Chambéry. Me Lachaud, défenseur de Jacques Besson, a formé un recours en grâce.

Affaire Montély.--Le lundi 21 novembre 1812, un crime affreux, qui rappelle celui de Martin Mellier, fut commis dans la chambre n° 2, située au premier étage de l'hôtel de l'Europe, à Orléans.

Hôtel

de l'Europe, où Boisselier a été assassiné.

Un individu nommé Montély, domicilié à Saint-Germain, assassina, à l'aide d'un couteau, un garçon de caisse de la banque d'Orléans, nommé Boisselier, et avec lequel il était lié depuis long-temps; toucha 5,115 fr. sur 8,300 fr. que Boisselier était chargé de recevoir, mit le cadavre de sa victime dans une malle, et ayant expédié cette malle à Toulouse, il retourna en poste à Saint-Germain.

Le crime ne larda pas à être découvert, et, le 23 novembre, Montély fut arrêté à Saint-Germain, dans son domicile, à sept heures du matin.

Au moment où nous mettons sous presse, les débats de ce procès viennent de commencer devant la cour d'assises du Loiret, siégeant à Orléans. Les charges les plus graves pèsent sur l'accusé, qui nie, mais faiblement, être l'auteur de l'assassinat; de nombreux témoins le reconnaissent, et d'autres preuves non moins accablantes confirment leur déposition.

En faisant connaître dans notre prochain numéro le verdict du jury, nous résumerons aussi les faits principaux de cette affaire, dont les horribles détails ne peuvent inspirer que des sentiments d'horreur et de dégoût, même à cette portion du public qui recherche le plus avidement les émotions de la cour d'assises.

Mlle Maxime contre M. Victor Hugo.--Le Théâtre-Français ne pouvait se consoler de la mort tragique de Lorenzino, du Dernier Marquis et du Fils de Cromwell. Dans sa douleur, il se trouvait fort heureux d'être subventionné. Sa caisse ne résonnait plus du doux bruit de l'or ou de l'argent; le public, indécis, n'osait lui porter le produit de ses économies. Son commissaire se promenait souvent seul sur le trottoir toujours boueux qui borde sa salle; mais ces lieux déserts, loin de modérer sa douleur, ne faisaient que lui rappeler le triste souvenir de la foule qu'il y avait vue tant de fois accourir. Souvent il demeurait immobile sur le seuil de la porte, et il était sans cesse tourné vers le côté d'où viennent les bonnes pièces et les grands succès.

Tout à coup il aperçut un poète célèbre qui descendait de cabriolet, et s'avançait vers lui un manuscrit sous le bras. A cette vue, le commissaire

Ne se tint pas de joie;

mais profilant de la leçon que maître renard donna jadis à maître corbeau, il ouvrit ses deux bras, et ne laissa pas échapper sa proie. En effet, ce poète était M. Victor Hugo; ce manuscrit, une trilogie en vers intitulée les Burgraves. Reçu avec acclamation, le nouveau drame fut mis immédiatement à l'étude. Sur le refus de mademoiselle Rachel, mademoiselle Maxime,--cette ridicule invention d'un critique marié,--obtint le rôle de mademoiselle Guanumara, vieille fille âgée de quatre-vingt-cinq ans, qui a eu, dit-on, des malheurs dans sa jeunesse. Les répétitions ne tardèrent pas à commencer; mais chaque jour le large front du poète se couvrait de nuages plus épais et plus sombres, ses yeux lançaient des éclairs, et, par intervalles, un bruit étrange, semblable au roulement lointain du tonnerre, grondait entre ses lèvres; enfin l'orage éclata; la foudre, en tombant, atteignit mademoiselle Maxime. M. Victor Hugo lui signifia, dans un langage poétique, qu'elle était complètement incapable de jouer le rôle dont il l'avait chargée, et qu'il remporterait les Burgraves place Royale, si le comité ne lui trouvait pas à l'instant même une autre Guanumara.

Nous ne raconterons pas les scènes dramatiques qui suivirent, le désespoir de l'actrice, la fermeté du poète, les tourments du commissaire. De plus en plus inconsolable de la mort de Lorenzino, du Dernier Marquis et du Fils de Cromwell, le Théâtre-Français alla demander une Guanumara à l'Odéon, à la Porte-Saint-Martin... enfin à l'Ambigu-Comique, qui rit du malheur de son confrère, et qui lui céda, moyennant une faible gratification de vingt mille francs, sa meilleure actrice, l'ex-mademoiselle Théodorine, aujourd'hui madame Mélingue.

Cependant mademoiselle Maxime, étourdie par la violence du coup, commençait à reprendre l'usage de ses sens, lorsque la nouvelle Guanumara vint répéter à sa place; d'abord elle voulut continuer à réciter son rôle en présence de sa rivale victorieuse; mais elle renonça bientôt à cette protestation ridicule, et elle s'adressa aux tribunaux. Elle prétend que si l'auteur d'une pièce de théâtre a la faculté d'en distribuer les rôles à son gré, il ne peut plus, cette distribution une fois faite, retirer à un acteur le rôle qu'il lui a confié.

Dans son audience du vendredi 3 mars, le tribunal civil de la Seine, saisi de la contestation, s'est déclaré incompétent.

«Chronique Musicale»

«Pour la musique, écrivait un jour Voltaire à madame Denis, je ne m'y connais guère; je n'ai jamais trop senti l'extrême mérite des doubles croches.» Sauf quelques exceptions, il n'y avait guère de Français, à cette époque, qui ne dût en dire autant. A la vérité, ils s'en seraient bien gardés pour la plupart; on se montre rarement d'aussi bonne composition sur son ignorance. Déjà même on avait en France, relativement à la musique, des prétentions assez élevées. L'Académie Royale de Musique passait dès lors,--à Paris, bien entendu,--pour le premier théâtre du monde, et Rameau, qui venait de détrôner Lulli, pour le plus grand des compositeurs. Rousseau, qui avait osé contester cette supériorité, avait été pendu en effigie, et le temps n'était pas éloigné où, du coin du roi au coin de la reine, des amateurs fanatiques devaient échanger maint cartel en l'honneur de Piccini et de Gluck. Mais, malgré ce bruit et ces grandes prétentions de la vanité nationale, la France était peut-être le pays de l'Europe où l'art musical comptait, en réalité, le moins d'adeptes; on y dissertait sur la musique, mais on ne la savait pas. Il en est pourtant de cette langue-là comme de toutes les autres: pour la comprendre, il faut l'apprendre.

Tout a bien changé depuis cette époque. On s'est accoutumé peu à peu à regarder l'étude de la musique comme une partie importante, sinon indispensable, de toute éducation libérale. Il y a peu de jeunes gens aujourd'hui qui, dès le collége, ou en sortant du collége, n'aient acquis de cet art des notions suffisantes pour le sentir et pour en jouir. Il n'y a guère de jeune fille un peu bien née qu'on n'ait placée dès l'enfance devant un piano; la classe ouvrière elle-même a pris part à ce mouvement, et l'enseignement simultané qu'a organisé B. Wilhem, après s'être établi dans toutes les écoles élémentaires de Paris, se répand avec rapidité dans les provinces. Le nombre des auditeurs intelligents et des amateurs habiles s'accroit chaque jour. Des sociétés philharmoniques se forment partout, et l'on peut conjecturer que, d'ici à dix ans, presque toutes nos villes de premier et de second ordre auront un orchestre capable d'exécuter convenablement les ouvres musicales les plus compliquées.

Cet heureux développement a produit les résultats qu'on en devait attendre. Les artistes se sont multipliés rapidement, et chaque jour en voit surgir de nouveaux. Les établissements publics consacrés à l'art se sont élevés à un degré de prospérité auquel, jusqu'ici, ils n'avaient jamais pu atteindre. Quinze fois par mois, pendant toute la saison d'hiver, le Théâtre-Italien encaisse des recettes qui lui ont permis d'élever les émoluments de ses chanteurs à un taux incroyable et presque fabuleux. A chaque représentation où la danse n'usurpe point la place de la musique, la vaste salle de l'Opéra s'emplit jusqu'au comble, et refuse parfois des spectateurs. L'Opéra-Comique, bien que, le plus souvent, il mette sur le marché musical des denrées d'une valeur moindre, n'en trouve pas pour cela moins de consommateurs. Quant aux concerts du Conservatoire, tout le monde sait de reste qu'à moins de s'y être abonné il y a cinq ou six ans, il est à peu près impossible d'y pénétrer aujourd'hui.

Rien de moins étonnant, après tout, que cet immense concours. Quiconque a pu assister une fois seulement à ces harmonieuses solennités dont la salle de la rue Bergère est le théâtre, quiconque a pu juger par lui-même du magnifique développement de sonorité que produit cet orchestre, de l'ensemble merveilleux qui y règne, de l'habileté mécanique de chaque exécutant, de l'ardeur qui les anime tous, du goût, de l'intelligence et du sentiment profond des beautés de l'art qui distinguent leur chef habituel, ne peut douter qu'on n'entende au Conservatoire de Paris ce qu'on ne saurait entendre dans aucune autre ville du monde. Les Allemands les plus disposés à vanter leur patrie reconnaissent cette supériorité: aucun n'a jamais dissimulé son étonnement et son admiration. Ils auraient d'ailleurs assez mauvaise grâce à le tenter, car c'est surtout au service de leurs grands hommes que nos exécutants se plaisent à mettre leur habileté, leur verve et leur énergie. La ferveur soutenue de leur culte pour Haendel, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven et Weber, n'est-elle pas le plus digne hommage que la France ait jamais pu rendre à l'Allemagne?

La musique italienne triomphe à la salle Ventadour, comme la musique allemande au Conservatoire. A aucune époque le Théâtre-Italien n'avait attiré une pareille affluence; non que Mario ait remplacé Rubini, ou même que Rubini ait dû faire oublier Donzelli et Garcia; non que mademoiselle Grisi, brillante et chaleureuse cantatrice pourtant, se soit élevée jamais au niveau du génie fougueux de la Malibran, ou qu'elle ait atteint la perfection continue et idéale de la Pasta; non que la musique soit en progrès dans la Péninsule, et que les imitateurs de Rossini ne nous donnent lieu de regretter plus amèrement chaque jour le silence obstiné de leur maître; mais les artistes d'aujourd'hui recueillent le fruit des travaux de leurs devanciers. Grâce à tous les chanteurs de génie qui se sont succédé sans interruption de 1810 à 1830, et grâce surtout à Rossini, le théâtre Ventadour est à la mode et y sera longtemps. Quand on aura cessé d'applaudir par enthousiasme les interprètes actuels de l'art italien, on les applaudira encore par habitude, et Tamburini et Lablache pourront terminer doucement leur carrière au bruit d'hommages posthumes et d'acclamations rétrospectives.

Lablache, après tout, Tamburini, madame Persiani, madame Viardot-Garcia, Mario, ne sont pas des artistes d'un mérite ordinaire. Lablache a été l'une des premières basses-tailles de l'Italie à l'époque ou l'Italie était le plus riche en chanteurs. Madame Persiani, fille de Tacchinardi et son élève, ne dément pas son origine, et se montre en tout point digne de son maître. Il n'y a jamais eu d'exécution plus correcte, plus délicate, plus fine, plus élégante, souvent même plus hardie que la sienne. Quel dommage qu'à cette incontestable perfection elle ne joigne pas, dans certains cas, un peu plus de chaleur! Quant à Mario, il gagne tous les jours, et tout récemment encore il vient de faire, dans le rôle d'Othello, un pas immense.

On ne saurait contester d'ailleurs à l'administration du Théâtre-Italien une grande activité, un désir sincère de satisfaire le public et de le tenir au courant de la marche que suit l'art en Italie. En deux saisons, plusieurs ouvrages anciens, peu connus ou même oubliés, ont été repris avec succès: le Cantatrici Villane, par exemple, et le Turc en Italie. Quatre opéras nouveaux ont été représentés: la Vestale, de Mercadante, Saffo, de Pacini, Linda di Chamouni et Don Pasquale, de Donizetti. Cette dernière partition a été composée expressément pour Paris: puisse le succès qu'elle a obtenu engager MM. les directeurs du Théâtre-Italien à renouveler souvent cette épreuve! On a pu constater que l'auteur fécond, mais un peu négligé, de Lucrezia et de Linda di Chamouni s'était montré cette fois plus soucieux de sa réputation, et plus difficile dans le choix de ses idées. Le Théâtre-Italien de Paris est un salon élégant, où l'on ne doit se présenter qu'en toilette; l'auteur de Don Pasquale l'a compris, et ne s'en est pas mal trouvé.

Après quelques tentatives avortées, l'Opéra-Comique a rencontré enfin une mine féconde: la Part du Diable emplit quatre fois par semaine la jolie salle Favart, et vingt représentations ne paraissent pas encore avoir refroidi l'empressement du public. Plusieurs ouvrages nouveaux sont prêts ou ne tarderont pas à l'être, un, entre autres, d'un compositeur anglais dont on dit déjà des merveilles avant de l'avoir entendu: puisse-t-on continuer après! Le fait seul d'une partition écrite à Paris par un Anglais est par lui-même assez singulier pour piquer la curiosité publique, et c'est ce qui explique en grande partie la facilité avec laquelle nos directeurs de théâtre, hommes de spéculation avant tout, accueillent d'ordinaire les artistes étrangers. Quel imprésario refuserait un poème à un homme qui viendrait lui dire: «Monsieur je m'appelle Hoang-Pouf; je suis né à Macao, j'ai appris le contrepoint et la fugue au Conservatoire de Pékin, et j'ai dédié trois romances à la divine Pé-ku-su, seconde épouse légitime du sublime empereur de la Chine et de la Tartarie.--Comment, diable! mais c'est, Monsieur, un trop grand honneur que vous me faites! Quoi! Monsieur est Chinois! voilà une chose bien extraordinaire! Comment peut-on être Chinois?»

Tout se dispose à l'Opéra pour la première représentation de la Démence de Charles VI. En attendant ce jour pénible et glorieux de l'enfantement, l'Opéra chôme un peu, et se repose, et vit de régime, précaution raisonnable, et que nous ne saurions désapprouver. Nous venons de dire par avance le nom de l'enfant qui doit naître, faut-il dire aussi le nom de son père, ou plutôt de ses pères?... un opéra bien constitué a toujours deux pères, et souvent il en a trois. Nous pouvons faire cette révélation sans être indiscrets. L'auteur des Enfants d'Edouard et l'auteur de la Juive prétendraient en vain à l'incognito; leur nom brille entouré d'une auréole trop lumineuse. Ils voudraient se cacher qu'ils ne le pourraient pas.

A bientôt donc la Démence de Charles VI. Là figureront tout ce que l'Opéra renferme d'acteurs et de chanteurs remarquables. Duprez, Barroilhet, Poultier, madame Dorus, madame Stoltz; là brilleront sans doute de nouveaux chefs-d'oeuvre de MM. Sachan et Despléchin, Cambon et Philastre, grands artistes, et qui ne sont pas les moins solides colonnes de

......Ce pillais magique.

Où les beaux vers, la danse, la musique,

L'art de tromper les yeux par les couleurs,

L'art plus heureux de séduire les coeurs,

De cent plaisirs, font un plaisir unique.

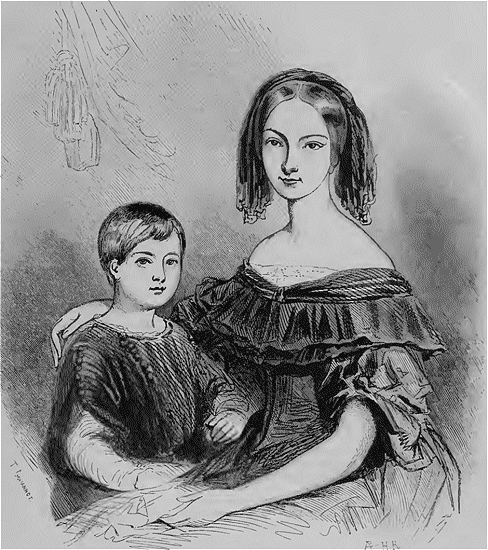

La duchesse d'Orléans

Sur la route de Berlin à Hambourg, presque à l'entrée de la riche et féconde principauté du Mecklembourg, s'élève une petite ville qui surprend et charme le voyageur: c'est Luidwigslust, l'une des plus jolies et des plus attrayantes villes de l'Allemagne. Luidwigslust n'était encore, vers le milieu du siècle passé, qu'un rendez-vous de chasse. En 1756, le grand-duc Frédéric vint s'y établir avec sa cour. Il construisit un château, une église, une enceinte de maisons pour ses officiers et plusieurs rues larges et élégantes.

Le grand-duc Frédéric-François continua l'oeuvre de ses prédécesseurs. Il décora le château, il embellit le parc. Il avait le goût des sciences naturelles et des arts, et il forma peu à peu une collection de tableaux, de minéralogie et de coquillages qui mérite d'être visitée. Luidwigslust, ainsi favorisée par deux souverains, devint en peu de temps une ville remarquable. Rien de plus frais que l'aspect de ses maisons bâtie à la manière hollandaise, de ses rues bordées de deux larges trottoirs et ombragées par une double haie de tilleuls; rien de plus gracieux que la vue du château avec sa limpide cascade qui tombe sous ses fenêtres, et son préau couronné d'une enceinte d'habitations et terminé par l'église.

C'est dans cette riante résidence des princes et de la noblesse du Mecklembourg que la princesse Hélène, duchesse d'Orléans, est née. Son père était le grand-duc héréditaire Louis-Frédéric, âme tendre et généreuse, coeur droit et élevé. Son nom est vénéré et aimé dans tout le pays. Sa mère était la jeune duchesse Caroline de Saxe-Weimar; on m'a montré dernièrement son portrait dans le château héréditaire de ses aïeux: c'est une figure pleine d'une beauté touchante et d'une admirable intelligence. Élevée à Weimar dans la grande époque littéraire qui a illustré cette ville, au sein de cette cour poétique immortalisée par les noms de Goethe et de Schiller, au milieu de tous ces hommes distingués de l'Allemagne et des contrées étrangères qui se groupaient avec orgueil sous le patronage affectueux de ses parents, la princesse Caroline se fit remarquer par les plus charmantes qualités de l'esprit et du coeur. Les habitants de Weimar la nommaient leur ange tutélaire, et un écrivain allemand qui l'a vue naître et grandir a dit, en parlant d'elle: Es war ein himmlisches Gemüth (c'était un caractère céleste)[1].

[Note 1: Roemer. Mittheillungen uber Goethe.]

Par son père et par sa mère, madame la duchesse d'Orléans devait ainsi être dotée de tout ce qui grave le nom des princes dans le coeur des peuples, de tout ce qui ennoblit leur mémoire aux yeux des artistes et des poètes; par leur origine, elle se trouvait alliée aux plus anciennes, aux plus puissantes familles de l'Europe septentrionale. Un prince du Mecklembourg a régné sur la Suède; un autre, le vaillant Rurik, a conquis et subjugué une partie de cet immense empire soumis aujourd'hui à la domination absolue des Romanow. Les généalogistes font remonter jusqu'aux temps les plus reculés l'histoire des princes du Mecklembourg, et répandent ses ramifications à travers le Nord entier. Tout récemment, le savant Finn Magnussen a établi, par une filiation de plusieurs siècles, leur parenté avec Regnar Lobrock, le héros merveilleux des traditions Scandinaves.

Cependant un grand malheur planait sur ce berceau entouré de tant d'éclat et de tant de vertus. Madame la duchesse d'Orléans n'avait que deux ans lorsque sa mère mourut. Son père se remaria, le 3 avril 1818, avec la princesse Auguste de Hesse-Hombourg. Dix-huit mois après, la mort enleva ce prince aux voeux de son pays, à l'amour de ses enfants. Madame la duchesse d'Orléans avait déjà perdu un jeune frère; il lui en restait un qu'elle aimait tendrement: à l'âge où il donnait à sa famille, à son pays, les plus riantes espérances, à l'âge où il se préparait à continuer le gouvernement paternel de ses ancêtres, elle le vit languir, s'éteindre, et reçut en 1834 son dernier soupir.

Dans le parc du château de Luidwigslust, au milieu d'une enceinte de hêtres, on aperçoit une chapelle d'une construction simple et imposante. C'est là que reposent, sous une voûte éclairée par un jour mystérieux, ces touchantes victimes d'une mort prématurée. Une idée d'espérance se mêle encore au sentiment de deuil et de regret qu'éveille l'aspect de ces tombeaux. La voûte qui les recouvre est bleue et parsemée d'étoiles comme l'azur du ciel dans une belle nuit d'été, et l'inscription placée au-dessus de la porte parle du bonheur de ceux qui, après s'être quittés dans cette vie, se réuniront dans un autre monde. Cette chapelle est pour les fidèles Mecklembourgeois un lieu de pèlerinage. Le jour ou je la visitais, une pauvre vieille paysanne des environs de Schwerin y entrait après moi, les mains jointes, la tête baissée, le visage recueilli. Elle priait, et dans sa prière elle associait le passé à l'avenir, le nom de ceux qui n'étaient plus à l'image de ceux qui vivaient encore.

La Providence, en enlevant à madame la duchesse d'Orléans ses plus douces et ses plus saintes affections, lui donna, dans la dernière épouse de son père, un appui compatissant, une mère d'une tendresse profonde et d'un dévouement infatigable; noble coeur, éclairé tout jeune par l'adversité, ouvert à la souffrance des autres par ses propres souffrances, élevé et fortifié par l'amour du bien et le sentiment du devoir; noble femme, condamnée dans ses plus beaux jours à prendre le douloureux voile des veuves, habituée de bonne heure à chercher dans les pratiques de la foi un soutien contre les calamités de ce monde et dans les trésors de l'étude une joie plus vraie, plus fructueuse que celles qui naissent de la fortune et du pouvoir. C'est elle qui a élevé madame la duchesse d'Orléans, à l'aide de quelques maîtres choisis et d'une gouvernante excellente; c'est elle qui, par ses soins incessants, par son affection sans bornes et ses intelligentes leçons, a développé les dons précieux que le Ciel avait faits à la jeune princesse; c'est elle qui l'a guidée pas à pas dans la vie, dans ses premières lectures et ses premières pensées, profitant de toutes les circonstances pour donner un juste essor à son esprit et un pieux élan à son âme: c'est elle qui l'accompagna en France au jour de ce royal mariage, si splendide, hélas! et sitôt enveloppé de deuil, et celle qui, en apprenant une effroyable catastrophe, accourut en toute hâte du fond de l'Allemagne pour lui apporter les consolations de sa piété et l'appui de sa tendresse.

Madame la grande-duchesse douairière a passé à Luidwigslust, avec sa fille adoptive, vingt années d'une vie de recueillement, d'instruction, d'une vie toute remplie de bonnes oeuvres et de généreuses pensées. Elle habitait une des maisons que le prince Frédéric avait fait construire le long de la verte pelouse qui s'étend jusqu'au parvis de l'église. Elle connaissait la plupart des habitants de la résidence grand-ducale, les pauvres aussi bien que les riches, et s'associait à leurs intérêts, à leurs désirs. Elle était souvent leur patronne, leur conseil, leur soutien, et enseignait à sa fille la douceur de ces actes d'humanité et de sympathie. Une partie de ses jours se passait ainsi à veiller au bien-être de ceux qui l'entouraient. Le reste était consacré à des réunions choisies, à d'utiles lectures, à des études d'art, de littérature, d'histoire, à des promenades instructives dans un jardin botanique que Madame la grande-duchesse a créé elle-même, et où elle a rassemblé les plantes les plus curieuses et les fleurs les plus rares.

Parfois, au retour de l'été, les deux princesses, abandonnant pour quelque temps leur silencieuse retraite, s'en allaient visiter ensemble quelques-unes des plus riantes contrées et des villes les plus remarquables de l'Allemagne. Elles s'arrêtaient à Berlin, à Leipzig, à Weimar, étudiant les souvenirs, observant les monuments, et s'entretenant avec les hommes les plus distingués des lieux où elles passaient. Qui ne comprend les effets qu'une telle éducation devait avoir? Aussi, celle qui l'avait entreprise avec tant d'intelligence et qui l'a continuée avec tant d'amour n'a-t-elle pas été trompée dans son espoir, et il y a long-temps qu'elle est récompensée de ses tendres leçons par le succès qu'elle en a obtenu.

Il faut avoir été en Allemagne, il faut s'être arrêté dans le Mecklembourg pour savoir quel profond sentiment de respect et d'affection madame la duchesse d'Orléans a laissé dans le coeur de tous ceux qui l'ont connue. Depuis qu'elle a quitté Luidwigslust, toute la population de cette ville a les yeux tournés de notre côté. On s'est abonné aux journaux français, on attend les nouvelles de Paris avec impatience. Dès que le courrier arrive, la première feuille que l'on déploie, la première colonne que l'on cherche est celle où l'on espère lire le nom de la jeune duchesse. Chacun la suit avec une tendre sollicitude dans son séjour en France, et chaque famille parle d'elle comme d'un enfant chéri qui est loin et que l'on voudrait bien revoir. Par suite de cet amour, que le temps n'a pas affaibli, que l'absence n'a pas altéré, on aime le pays qui l'a adoptée, on voudrait le voir toujours heureux, puissant, paisible; car, dans la pensée des bons habitants de Luidwigslust, les destinées de la France se lient à celle de la jeune princesse. Nulle part on ne fait de voeux plus ardents pour la gloire et la prospérité de notre patrie, et nulle part celui qui vient de la France ou celui qui y retourne n'excite plus d'attention.

Les gens du peuple ont pour la princesse, qui a grandi sous leurs yeux, la même vénération et le même dévouement. Ils ne peuvent, dans leur ignorance, suivre ses destinées comme ceux qui connaissent l'histoire des contrées étrangères et lisent les journaux. Ils la voient toujours telle qu'ils l'ont vue autrefois, quand elle traversait avec son heureuse gaieté, son regard bienveillant et sa parole affable, les rues et le parc de Luidwigslust. Un jour j'avais pris une voiture de louage pour me conduire de Luidwigslust à Schwerin. Le long du chemin, je causais avec le cocher, bon et honnête vieillard, qui m'intéressait par la franchise de sa physionomie et la naïveté de ses récits. Après lui avoir parlé des traditions populaires de son pays, du château de Schwerin et des digues de Duberan, je lui demandai s'il avait connu madame la duchesse d'Orléans. Il baissa la tête à cette question, et garda quelques instants le silence comme un homme frappé d'un nom inusité qui cherche à éclaircir dans son esprit une idée un peu confuse, puis tout-à-coup me regardant avec un sourire de joie: «Ah! notre Hélène! s'écria-t-il (unser Helena), si je la connais! je le crois bien, moi qui l'ai vue toute petite passer tant de fois devant ma maison, et ma femme et mes enfants aussi la connaissent bien, et pourraient vous dire comme on l'aime dans le pays. Mais voyez-vous, ce nouveau titre que vous lui donnez troublait ma mémoire. Nous savons qu'elle est à présent une duchesse de France, et pourtant nous ne pouvons lui donner un autre nom que celui qu'elle portait parmi nous. C'est notre Hélène de Mecklembourg, quoi qu'il arrive.» Et là-dessus, le digne vieillard se mit à me raconter tout ce qu'il savait de l'enfance de la princesse, des actes de bonté, de commisération qui l'avaient rendue chère à toute la contrée, et son récit durait encore au moment où nous arrivions près des arceaux gothiques du vieux château de Schwerin.

A Weimar, où madame la duchesse d'Orléans a passé à diverses reprises plusieurs mois, depuis le palais de son oncle grand-duc jusqu'à la demeure du plus obscur bourgeois, tout le monde la loue et la bénit. L'affection que les habitants de cette ville avaient vouée à sa mère, ils l'ont reportée sur sa noble fille, et quand parmi eux je venais à prononcer son nom, il éveillait de toutes parts un accent d'amour et de reconnaissance. «Notre ange tutélaire ne nous a pas quittés, me disait une fois un ancien ami de Goethe; notre princesse Caroline vit encore au milieu de nous; elle revit avec toute sa grâce et sa bonté dans son Hélène, qui nous appartient autant qu'au Mecklembourg.

Madame la duchesse d'Orléans justifie cette constance d'affection par la fidélité qu'elle a conservée à ceux qu'elle a jadis connus et appréciés. En adoptant de coeur et d'âme la France, elle n'a point perdu le souvenir de sa terre natale. De loin, elle vit encore par la pensée dans sa chère Allemagne. Elle s'intéresse à ses progrès, à son bien-être. Elle suit d'un regard attentif le sort de toutes les personnes qu'elle a aimées. Elle prend part à leur bonheur, elle compatit à leurs souffrances, et leur envoie tour à tour, avec la promptitude ailée d'une générosité ardente un témoignage de sympathie, un encouragement, une consolation. Pendant que j'étais à Weimar, un artiste distingué mourut, et la première lettre de condoléance que reçut sa veuve éplorée était de madame la duchesse d'Orléans. Une autre femme s'en allait en Italie chercher, sous un ciel plus doux, un remède à une maladie de langueur, et sur sa route, dans chaque ville, les ordres de madame la duchesse d'Orléans avaient prévenu son arrivée, et des agents officieux venaient avec empressement lui offrir leurs services.

Dirai-je maintenant quels sentiments l'auguste princesse a inspirés dans le pays qui est devenu sa seconde patrie? Ah! la France entière le sait, et je n'ai rien à apprendre de ses vertus à ceux qui l'ont vue traverser une partie de nos provinces, à ceux qui chaque jour découvrent à Paris les nobles actions que sa modestie cherche à voiler et que la reconnaissance révèle.

Dès son enfance, madame la duchesse d'Orléans étudiait notre histoire et notre littérature; elle parlait notre langue en même temps qu'elle apprenait à parler sa langue maternelle, et quand elle a franchi la frontière d'Allemagne, et quand elle a posé le pied sur le sol de France, au milieu des populations joyeuses et empressées de la voir, le pays où elle entrait ainsi pour la première fois n'était point pour elle un pays étranger. Elle en connaissait depuis long-temps les jours de gloire et de malheur, les richesses et les illustrations. Elle arriva parmi nous comme une fille de France attendue depuis long-temps. Elle se dévoua aux voeux, aux intérêts de notre nation, en même temps que la nation se dévouait à elle.

Qui ne se souvient encore de ces fêtes solennelles de Fontainebleau, où elle apparut avec tant de charme et de dignité, où un ministre d'Etat disait en la voyant gravir d'un pas majestueux les marches de l'escalier du château: «On nous avait annoncé une princesse, c'est une reine qui nous arrive.» Qui ne se souvient de ces soirées du pavillon Marsan, où madame la duchesse d'Orléans accueillait si gracieusement avec son auguste époux les hommes distingués par leur naissance et les hommes distingués par leur caractère ou leur talent, les hauts fonctionnaires du royaume et les poètes, les députés du peuple et les artistes?

Hélas! un affreux malheur, un malheur qui a retenti comme un coup de foudre dans l'Europe entière a mis fin à toutes ces fêtes, à toutes ces réunions si belles et si intelligentes; mais Dieu veille encore sur ceux qu'il a si cruellement frappés, et la France contemple avec attendrissement la jeune princesse qu'un grand devoir soutient entre un deuil éternel et un espoir puissant, entre sa douleur d'épouse et ses consolations maternelles, entre les regrets du passé et les promesses de l'avenir.X. M.

Espartero.

Les destinées de l'Espagne sont depuis plusieurs années à la merci d'un soldat de fortune, que les circonstances et la force du sabre ont porté au faite du pouvoir et des honneurs. Don Baldomero Espartero, comte de Luchana, duc de la Victoire, duc de Morella, grand d'Espagne de 1re classe, généralissime des armées espagnoles et président du conseil de régence, c'est-à-dire à peu de chose près roi d'Espagne, est né en 1793, à Granatula, petit village de la province de la Manche. Il était le neuvième enfant d'une famille pauvre: son père était charron, d'autres disent charretier. Destiné de bonne heure à l'état ecclésiastique, il entra dans un couvent pour y faire ses études. C'était au moment où Napoléon envahissait l'Espagne, en 1808. Espartero avait alors seize ans. Il prit part à l'élan général de la nation, et s'enrôla comme simple soldat dans un bataillon composé presque entièrement d'étudiants et de séminaristes. Bientôt ce bataillon fut incorporé dans divers régiments. Espartero, qui s'était distingué par sa bravoure, fut reçu dans l'école militaire établie dans l'île de Léon. Il en sortit avec le grade de sous-lieutenant; mais la guerre contre Napoléon était terminée, et comme il avait pris du goût pour la carrière militaire, il obtint de faire partie d'une expédition que l'on dirigeait contre les colonies espagnoles insurgées de l'Amérique du Sud.

Il commença par gagner la faveur du général don Pablo Morillo, qui l'attacha à sa personne, et, sa bravoure très-réelle aidant, il fit rapidement son chemin. Dans diverses rencontres, Espartero fit preuve d'une rare intrépidité, et fut blessé plusieurs fois. A la fin de la campagne, en 1821, Espartero était arrivé au grade de colonel. La passion du jeu dévorait l'armée d'expédition, et Espartero la partageait dans toute sa fureur Beau joueur, heureux autant qu'on peut l'être, avec un caractère qui était un mélange d'énergie, d'apathie et de ruse, Espartero se fit par le jeu une fortune considérable, et, chose rare, point d'ennemis: d'ailleurs, il s'était préparé à répondre aux mécontents et aux mauvais propos. Personne dans l'armée n'était plus adroit au maniement de toutes les armes: au couteau, au sabre et au pistolet. Espartero est demeuré depuis un joueur effréné; le jeu est l'occupation de tous les moments dont il peut disposer, et on assure que durant les fameuses négociations de Bergara, les deux rivaux, Espartero et Maroto, qui s'étaient connus dans la guerre d'Amérique, se réunissaient toutes les nuits dans une ferme, et décidaient, les cartes à la main, au trezillo, les clauses de la convention et les destinées de l'Espagne. Cette expédition d'Amérique a été la source de l'élévation d'Espartero. Le jeu lui donna une existence indépendante; les mêmes périls courus, les liens formés dans les camps et sur les champs de bataille, la conformité de goûts et de situation lui fit des amis, et lui prépara de futurs appuis. En effet, tous les officiers qui avaient pris part à cette guerre d'Amérique, de 1815 à 1824, formèrent, à leur retour en Espagne, une sorte de confrérie. Le dédain des vieux soldats de la guerre de l'indépendance leur donna le nom héroïque d'Ayacuchos, en mémoire de la désastreuse capitulation d'Ayacucho, qui mit fin à la guerre en même temps qu'à la domination espagnole en Amérique. Ils sont de tout temps restés très-unis, bien que la fortune et les événements les aient dispersés et enrôlés la plupart sous des drapeaux opposés dans la guerre civile.

Espartero fut chargé de rapporter en Espagne les drapeaux conquis dans la campagne, et reçut en récompense le grade de brigadier. Envoyé au dépôt de Logrono, il fit la connaissance de la fille d'un riche propriétaire du pays, et l'épousa malgré la volonté de son père. Jusqu'à la mort de Ferdinand VII, Espartero resta obscur dans une garnison; il en sortit à ce moment pour se déclarer en faveur d'Isabelle II, et dès que la guerre civile eut éclaté, il demanda à passer dans l'armée du Nord, et fut nommé commandant-général de la province de Biscaye. Espartero n'y fut pas heureux, et fut battu plusieurs fois par Zumalacarreguy; mais, comme il avait toujours payé de sa personne et que sa bravoure était reconnue, cela ne l'empêcha pas de devenir successivement maréchal-de-camp et lieutenant-général. Quand les événements de la Granja décidèrent le général Cordova à donner sa démission et à se retirer en France, l'armée était dans un tel état d'indiscipline et de dissolution, qu'Espartero était le seul capable de prendre sa place. Un décret du 17 septembre 1836 le nomma général en chef de l'armée d'opérations du Nord, vice-roi de Navarre et capitaine-général des provinces basques.

Sur ce nouveau théâtre, Espartero montra les plus heureuses qualités d'un chef de parti, c'est-à-dire de négociateur et de temporisateur, plus que les qualités d'un homme de guerre. Les circonstances, il faut le reconnaître, l'ont bien servi; mais aussi il a su en tirer bon parti, ce qui est peut-être le plus grand éloge que l'on puisse faire d'un général dont la mission est de conduire à bonne fin une guerre civile. Au moment où Espartero prit le commandement en chef de l'armée espagnole, Zumalacarreguy n'était plus; l'impulsion vigoureuse qu'il avait imprimée au mouvement insurrectionnel s'était éteinte au milieu des mesquines ambitions, des rivalités et des dissensions intestines qui remplissaient le camp de don Carlos. Les Navarrais, fatigués d'une guerre ruineuse, se lassaient de mettre la défense de leurs privilèges au service de la cause du prétendant. D'un autre côté, le gouvernement espagnol, reconnaissant enfin la gravité de la révolte carliste, s'était décidé à en finir à tout prix avec la guerre civile, et à y consacrer toutes les ressources disponibles. Fort de ces avantages que n'avaient pas eus ses prédécesseurs, Espartero profita de ces chances de succès. D'abord il commença par réorganiser l'armée espagnole, indisciplinée et démoralisée. Manquant de vivres et de solde, agitée par le souffle révolutionnaire qui enflammait tous les esprits, cette armée, affamée souvent, toujours mécontente, déposait, assassinait ses généraux, se livrait à tous les excès sans aucun frein, et faisait la moitié des succès de l'insurrection. Une victoire signalée remportée à Luchana, avec le secours, il est vrai, de cent cinquante artilleurs anglais, rendit le courage et la confiance à ses soldats. Cette victoire, qui amena la délivrance de Bilbao, est le plus beau succès militaire d'Espartero, et lui donna son premier titre de comte de Luchana. Après cela, Espartero s'occupa de rétablir la discipline dans son année, et il procéda avec cette vigueur momentanée, qui est un des traits de son caractère. Deux généraux avaient été assassinés par leurs propres soldats, Saarsfield et Escalera; il dissimula d'abord l'horreur que lui inspiraient ces atroces attentats, attendit d'avoir gagné par des succès la confiance de l'armée, et, quand il se crut assuré de l'obéissance, il punit les coupables avec un appareil aussi inattendu que hardi, et capable de frapper l'imagination des soldats.

Le 30 octobre 1837, en passant à Miranda del Ebro, il fait ranger son année en bataille, se place au milieu du carré formé par les troupes, leur fait sentir par quelques paroles énergiques l'énormité du crime commis contre les deux généraux assassinés. Aussitôt après dix soldats, reconnus pour les auteurs de la mort d'Escalera, sont tirés des rangs; on leur administre les secours de la religion, et Espartero les fait fusiller sous les yeux de l'armée, qu'il fait ensuite défiler devant les cadavres. Dix jours après, arrivé à Pampelune--c'était aussi le lieu où l'autre général avait été tué--il fait former ses troupes en carré sur les glacis de la citadelle, et les menace de les faire décimer si les coupables ne lui sont pas immédiatement désignés. Douze soldats sont forcés par leurs camarades de sortir des rangs. Dans le même moment arrivait le colonel Léon Iriarte, qu'on avait envoyé chercher; dès qu'Espartero l'aperçoit, il lui dit à haute voix. «Le public croit que votre seigneurie est coupable de l'assassinat de Saarsfield.--Je suis innocent, mon général, répond Iriarte.--Si vous l'êtes, répond Espartero, je m'en réjouirai; si vous ne l'êtes pas, dans deux heures votre seigneurie aura rendu compte à Dieu.» Une table et des sièges sont apportés; le conseil de guerre entre en séance; les prévenus sont interrogés, condamnés et fusillés à la vue de toute l'armée.

Mais en même temps qu'Espartero frappait son armée par ces actes de vigueur, il employait toutes sortes de moyens pour se concilier l'affection de ses troupes. Aucun général ne s'est montré plus soucieux que lui du bien-être de ses soldats, fatiguant les ministres de ses réclamations pour la paye, la nourriture, l'habillement et le recrutement de l'armée.

Cela fait, Espartero revint à son système de temporisation, et de coups décisifs lorsque l'occasion se présentait favorable. Dès le commencement, il s'était imaginé que la guerre pourrait se terminer par une transaction, et autant qu'il l'avait pu, il avait entretenu sur ce sujet des correspondances avec les chefs carlistes qu'il croyait plus accessibles que d'autres à ces idées. L'armée du prétendant n'était pas plus disciplinée que ne l'était celle du gouvernement de la reine-récente avant que le commandement en eût été remis à Espartero. Par un de ces mouvements qui se sont présentés tant de fois dans ces armées, Maroto était devenu général en chef des forces carlistes. Maroto était un ancien compagnon d'armes d'Espartero; il avait fait partie de l'expédition d'Amérique, et dès lors ce dernier ne douta plus du succès de ses plans. Des négociations s'ouvrirent entre les deux généraux; de part et d'autre elles furent conduites avec une extrême réserve, et naturellement il s'ensuivit une suspension dans les hostilités. Cependant Espartero, qui ne recule jamais devant un acte de vigueur lorsqu'il le croit utile à ses intérêts, résolut de presser par une victoire la conclusion des négociations qui traînaient en longueur depuis plusieurs mois. Les carlistes s'étaient retranchés dans des positions formidables, qui leur permettaient de faire des incursions en Castille; Espartero, par un coup de main, s'en empara à la tête de trente mille hommes, dans les derniers jours de mai 1839. Ce fut à l'occasion de cet événement qu'il fut nommé grand d'Espagne et duc de la Victoire. Une suite non interrompue de succès décida la déroute de l'armée carliste, et, le 29 août de la même année, la guerre qui depuis sept ans désolait trois provinces fut terminée par la convention de Bergara. Quinze jours après, don Carlos passait en Franco. Au printemps suivant, Cabrera était forcé d'y chercher un refuge, et la pacification de l'Espagne était achevée.

Telle a été, en résumé, la vie militaire d'Espartero. Comme nous l'avons déjà dit, il s'est montré temporisateur habile plutôt que grand général; mais si on a pu l'accuser de timidité, du moins il n'a pas été vaincu, et jamais ses succès n'ont été suivis d'un revers. Il a marché au but vers lequel il tendait lentement, sûrement, et, dans la situation, c'était peut-être le meilleur parti à prendre, sinon le seul. Il faut ajouter que peut-être ce système lui était dicté par son esprit, dont la qualité la plus remarquable est le bon sens et le jugement, autant que par son tempérament et sa santé. Froid, flegmatique, cette disposition à l'indolence était sans doute augmentée en lui par une inflammation chronique à la vessie, qui le force de passer au lit la plus grande partie de sa vie. Cette maladie ne lui permet pas de supporter la moindre fatigue. Ses soldats racontent qu'ils l'ont vu souvent, dans les longues marches, forcé par la douleur de descendre de cheval et se rouler à terre en poussant des cris. De même sa conduite est un mélange d'intermittences fiévreuses et de longues périodes de marasme. Peut-être l'activité continue lui déplaît-elle au moins autant qu'elle lui est nuisible; mais ce n'est qu'en Espagne qu'un pareil général est possible et qu'il a pu avoir des succès. Nous allons suivre maintenant Espartero sur un autre théâtre, celui de la politique.

A partir du moment où le gouvernement représentatif a été donné à l'Espagne, ses partisans se sont divisés naturellement en deux grandis fractions, celle des exaltés et celle des modérés; les premiers, énergiques, ardents, sont entrés hardiment dans les voies révolutionnaires, et veulent pousser l'Espagne le plus loin possible dans les voies de la démocratie; les seconds, au contraire, résistent à ce mouvement et se contenteraient volontiers d'un gouvernement modéré, mais ferme, et d'un régime de liberté sans licence Jusqu'à cette heure, ces deux partis se sont balances d'une manière à peu près égale dans la nation; mais les exaltés, par leur activité et leur audace, l'ont souvent emporté sur les modérés, et leur ont maintes fois enlevé par des coups de main hardis le pouvoir que ceux-ci ressaisissent ensuite par une lutte patiente. Les modérés ont eu leur plus ferme appui, jusqu'à la révolution de septembre, dans le pouvoir royal et dans la reine Christine; de plus ils comptent dans leur sein toute la noblesse, les hommes éprouvés par les affaires, tous les riches propriétaires qui ne sont pas carlistes, en un mot, tout ce qui, en Espagne, ressemble à une bourgeoisie, c'est-à-dire qu'ils ont pour eux tous les intérêts. Il était naturel que ces partis cherchassent un point d'appui dans les puissances étrangères les plus voisines, et qui depuis plusieurs siècles ont le plus influé sur l'Espagne, je veux dire la France et l'Angleterre. Les modérés tiennent pour l'alliance française, et cela n'est pas étonnant, puisque le noyau de ce parti s'est formé de tous les hommes compromis autrefois dans l'occupation impériale, et qui, après le retour de Ferdinand VII, ont été poursuivis pour la part qu'ils avaient prise à ce gouvernement, dont ils regrettaient les tendances libérales. Ensuite, c'est sur l'exemple de la révolution de 1830 qu'ils ont recouvré un régime libre et une constitution.

(La suite et le portrait à un prochain numéro.)

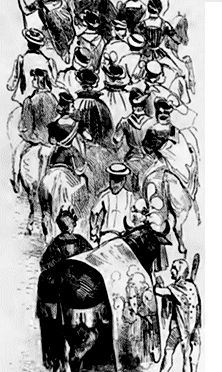

Promenade du Boeuf-Gras.

Voici le Boeuf-Gras! Majestueux animal, l'espoir de l'éleveur et l'orgueil du troupeau, il broutait naguère les grasses herbes de la superbe vallée d'Auge. Hélas! il ne se doutait pas alors, l'infortuné, du dangereux honneur que trop d'embonpoint devait attirer sur sa tête. Gras ou maigre, il est vrai, il faut que tôt ou tard le quadrupède ruminant paie son tribut à l'abattoir. Mais, heureusement pour le bouvier, cette vérité désolante n'est point connue dans les herbagers. Celui-là croissait donc dans sa naïveté et son innocence première, grossissant chaque jour vers sa perte. Ainsi, toujours les plus belles choses ont le pire destin, et les plus nobles têtes, comme les plus hautes cimes, appellent les coups de la foudre.

Lorsqu'il eut enflé à souhait, il fallut dire adieu aux odorants sainfoins et aux vertes luzernes de la fertile Normandie pour s'acheminer vers Poissy, où l'attendait le rigide et impatient aréopage des bouchers de Paris, réunis à l'effet de choisir l'opime incarnation, l'exubérant emblème du carnaval de l'an de grâce 1843. A peine il a paru qu'un long frémissement de surprise et d'admiration court parmi les juges sanguinaires. Tout d'une voix, la double palme de la royauté et du martyre lui est sur-le-champ décernée. Il dépasse ses nombreux rivaux de toute la longueur des cornes; il rendrait un quintal métrique au plus gigantesque d'entre eux; il sera donc le Boeuf, que dis-je? une hécatombe aux modernes saturnales ou revit un instant le passé et où s'agite le présent sans un souci de l'avenir.

De tout temps le Boeuf-Gras fut cher à la bonne ville de Paris. Autrefois on le sacrifiait vers l'équinoxe du printemps, à l'époque où le soleil entre dans le signe vénéré du Taureau. Sa tête massive surmontée d'une branche de laurier-cerise, et portant sur sa croupe charnue un jeune enfant vêtu en Amour, qu'on nommait le Roi des Bouchers, il parcourait la capitale aux bruyantes acclamations d'une populace enthousiaste. Le jour de la promenade a changé, mais la joie est restée la même. Le gamin de Paris surtout a voué un culte au Boeuf-Gras; il lui faut son Boeuf-Gras, sinon il est tout prêt à dépaver les rues et à renverser une dynastie. Lorsqu'il n'est pas sage, il suffit, pour l'apaiser, de cette effroyable menace: «Tu n'iras pas voir le Boeuf-Gras!»

Le grand jour vient enfin de luire. Boeuf-Gras, il faut marchera la gloire, à la mort! Déjà la voix enrouée des colporteurs glapit dans tous les carrefours, comme lorsqu'un condamné s'avance vers le supplice, l'annonce du triomphe que suivra un inévitable trépas. A ce cri, chacun d'accourir sur le pas de sa porte et d'acheter l'ordre et la marche du Boeuf-Gras moyennant la modique somme de 5 centimes. C'est le dimanche-gras, au matin, que commencent cet ordre et cette marche. Le magnifique cortège s'aligne et s'ébranle, ainsi disposé:

Un peloton de municipaux à cheval:

Deux coureurs en costume du temps de Louis XIV... superbes cavaliers qu'on dirait échappés à la toile de Vander Meulen;

Un tambour major, ses tambours, et les musiciens revêtus de costumes de la même époque, et coiffes, les premiers de chapeaux, les seconds de casques à plumes.

S'avancent ensuite, à cheval et en habit moderne:

M. l'inspecteur-général de la boucherie de Paris;

M. le sous-inspecteur;

L'éleveur qui a nourri le superbe animal;

Le boucher qui a eu la gloire de l'acheter, et aura le profit de l'abattre.

Après eux viennent aussi, à cheval:

Le maître des cérémonies, personnage important, en costume de chevalier de l'ordre de Jérusalem;

Deux hérauts d'armes, coiffés de chapeaux à la Henri IV, et portant des tabars aux armes de la ville;

Puis viennent, sur deux files, trente-six cavaliers en costume du temps de Charles VI, de Charles VII, de François Ier, de Henri III, de Louis XIII et de Louis XIV, précédant immédiatement:

Le grand-prêtre, ou sacrificateur, en longue robe blanche qui bientôt sera pourpre, couronné de feuillage--sans doute de laurier-sauce--et suivi d'un paysan breton ou bas-normand qui conduit.

LE BOEUF-GRAS, caparaçonné d'un tapis en lambrequin, orné de chaque côté d'une tête entourée de rinceaux: bride en lambrequin, banderole de lambrequin faisant le tour de la croupe; lambrequin partout. Autour de la tête que surmonte un magnifique panache, digne du plus beau tambour-major de la banlieue, le Boeuf-Gras porte un diadème, insigne de sa plantureuse et éphémère royauté, rattaché aux cornes par des bandelettes. A droite et à gauche il est tenu par deux sacrificateurs, qui portent des masses d'armes sur l'épaule, et, par-dessus leur costume antique des peaux de tigres dont la tête leur sert de coiffure.

Suit un nouveau peloton de garde municipale;

Et enfin le char, portant l'Olympe, s'avance majestueusement, traîné par quatre chevaux empanachés, emprisonnés des pieds à la tête par un immense caparaçon sur lequel on voit un écusson barré, dont un angle contient une tête de boeuf, et l'autre deux haches croisées.

Mercure en postillon, ou un postillon en Mercure, est monté sur le premier cheval de gauche.

L'attelage est conduit à grandes guides par la main vénérable du Temps, orné de sa faux symbolique, et debout sur l'avant du char, que décore une tête de taureau en relief, entourée de guirlandes ou festons.

Derrière lui se pressent, dans le quadrige antique, en avant d'un dais élevé à l'autre extrémité du char:

La ville de Paris, coiffée de la couronne murale

L'Abondance, ornée de sa corne;

Apollon, qu'on ne s'attendait guère à voir paraître en cette affaire; mais il ne faut pas oublier que ce dieu, en des temps de jeunesse orageuse, a gardé les boeuf chez Admete. Il tient sa lyre d'une main, et semble quelquefois sous le coup d'un délire qui n'est pas toujours poétique;

La déesse Minerve, en mémoire sans doute de l'olympique coup de hache auquel elle dut sa naissance;

Hercule, en souvenir du fameux coup de main qu'il donna au tyran Augias;

Et enfin Mars, le dieu-boucher.

Aux deux côtés du dais dont nous avons parlé, se tiennent, sur l'arriére du char, la Folie grelottant, et Vénus tenant en main la pomme qu'un jeune et beau bouvier lui décerna jadis. Dignes compagnes de:

L'AMOUR, en ailes de pigeon, trônant sous le dais, avec son arc, son bandeau, son carquois et ses flèches classiques. N'oublions pas surtout sa torche incendiaire, qui contraste d'une cruelle façon avec la froidure mortelle dont ce pauvret parait transi sous son maillot couleur de chair et sa tunique blanche. Ce n'est pas là cet Amour rose que nous a retracé le pinceau des Boucher, des Vanloo et des Delatour. Il est violet, l'infortuné! Il se révolte de temps en temps, et ses cris troublent plus d'une fois la pompe solennelle du cortège. Pour le faire taire, Hercule, qui lui a gardé rancune depuis l'aventure d'Omphale, le menace de sa massue. L'Amour. épouvanté, redouble ses clameurs, et la Folie perd son latin à lui parler raison.

C'est avec cette suite imposante que le puissant roi du carnaval

s'offre à l'admiration de ses nombreux sujets, le dimanche et le

mardi-gras. Durant la première journée de cette marche triomphale,

il va rendre ses devoirs à M. le président de la Chambre des pairs,

et à celui de la chambre des députés, le pouvoir parlementaire

avant tout, puis à MM. les ministres et les ambassadeurs des

diverses puissances étrangères qu'il régale d'une sérénade,

accompagnée en faux-bourdon de ses augustes musiciens. De là on se

rend chez le boucher, heureux possesseur du Boeuf-Gras, où tout le

cortège prend part à une ample collation: pain, viande et foin à

discrétion. On reste à table jusqu'au soir, puis on s'achemine rue

de Bondy, chez le costumier, M. Deblin, qui a habillé tout

l'Olympe. On dépose chez lui l'Amour, et le cortège continue son

chemin jusqu'à l'abattoir. Le mardi-gras a lieu ordinairement la

présentation du moderne boeuf Apis au château des Tuileries.

Cette année il n'y a pas été reçu.

Il va ensuite rendre une visite à son concitoyen et émule entrelardé, le fameux Boeuf à la Mode de la rue de Valois, où tout le cortège se livre à une nouvelle collation (hélas! l'infortuné n'en sera pas plus gras), tandis que les musiciens se relaient pour jouer l'air de circonstance: