Capítulo 4. ¿Qué sucedería si...?

1. Inevitabilidad de un mundo cada vez más

extraño

En el limite de les años 50 y 60 apareció un libro que inmediatamente atrajo la atención. Fue el libro «Inevitabilidad del mundo extraño», escrito por D. Danin, conocido escritor soviético.

¿De qué mundo se habla en él y por qué ese mundo es extraño e inevitable?

Se trataba de aquella revolución en las nociones físicas que trajo consigo el siglo XX, de aquellas ideas de la física moderna que contradecían abiertamente a las opiniones usuales y por eso parecían a muchos, absurdas y hasta locas, pero, a pesar de todo, se confirmaban perfectamente mediante el experimento.

La vida cotidiana del hombre transcurre en el mundo de la física clásica y no es de extrañar que numerosas tesis de la física y le astrofísica modernas contradicen a nuestras nociones usuales. ¿Acaso es fácil suponer, digamos, que la masa de un cuerpo depende de su velocidad y por eso, la masa de un protón o neutrón cualquiera que vuela con una velocidad próxima a la de la luz puede, en principio, superar la masa de toda maestra Galaxia? ¿O aceptar el hecho que debido a la colisión de sólo dos partículas pueden formarse, según la opinión de ciertos físicos, centenares de miles de millones de estrellas?

¿O imaginarse una micropartícula que hace imposible, por ningún medio, la medición simultánea exacta de la velocidad y la posición en al espacio, que representa algo parecido a una nube extendida? Tampoco es fácil imaginarse con evidencia las densidades monstruosas de la materia de ciertos objetos cósmicos.

Pero es sólo una lista lejos de estar completa de las extrañezas del mundo de la física y la astrofísica modernas. Lo más sorprendente, quizás, consiste en el hecho que ese mundo existe no lejos de nosotros, no es una casa en otra calle en la cual podemos entrar un día, pero podemos no entrar jamás; ese mundo se halla dentro de nosotros y alrededor de nosotros, precisamente nosotros vivimos en él. Vivimos sin tropezar con numerosas propiedades de éste sin advertirlas... Pero sólo hasta cierto tiempo.

Si se lanza una bola de trilita a un horno, ha de arder tranquilamente dando calor. Pero la misma trilita puedo estallar y hacer pedazos el horno. En este caso funcionaran las propiedades que la trilita posee también cuando simplemente arde, pero que se manifiestan sólo en unas condiciones determinadas.

Acabamos de mencionar que, según la teoría de la relatividad, la masa de cualquier cuerpo aumenta junto con el crecimiento de la velocidad. Por consiguiente, cuando viajamos en un automóvil corriente o volamos en un avión, la masa de nuestro cuerpo también crece. Pero ese aumento es tan ínfimo que no sólo no desempeña ningún papel práctico, sino que incluso no puede medirlo con los medios modernos. Pero, este efecto existe bien de verdad, y éste, así como algunos otros efectos descubiertos por la teoría de la relatividad, tiene que tomarse en cuenta durante el cálculo y el diseño de las instalaciones de la física nuclear y atómica. Como la ciencia jamás se detendrá en el conocimiento del mundo, nosotros tropezaremos inevitablemente con efectos cada vez más finos e insólitos.

El comienzo de nuestro siglo fue conmemorado por un torrente de descubrimientos físicos remarcables que tocaron las nociones básicas del mundo circundante. Desde aquel entonces, nuestros conocimientos sobre la estructura de la materia aumentaron y se profundizaron incomparablemente. Fue descubierta una serie de fenómenos antes desconocidos, se descubrieron nuevas regularidades, fueron resueltos muchos problemas complicados. Pero a la vez surgieron nuevos problemas y nuevas dificultades. No se excluye que éstos conducirán a la nueva revisión esencial de las nociones más principales, básicas de la física moderna: nociones de la partícula, del campo, del espacio y el tiempo, etc.

Pueden variar también nuestras nociones usuales de la correlación de las formas macroscópica y microscópica de existencia de la materia. ¿Es realmente tan grande la diferencia entre el micro y macromundo?

Los experimentadores descubren nuevas partículas cada vez más pesadas, las llamadas resonancias, con unas masas que superan considerablemente la masa del nucleón. ¿Existe el límite para estas masas? ¿No podrán nacer objetos macroscópicos en más zonas ultrapequeñas de espacio y tiempo?

Por supuesto, esto puede suceder sólo para unas energías de interacción muy altas. Tales energías todavía no se han alcanzado en los aceleradores. Aquí tampoco pueden ayudar las observaciones en el «laboratorio» tradicional de los físicos, los rayos cósmicos. Es que las partículas cósmicas, que viajan en nuestra zona del Universo, pierden inevitablemente una parte de su energía debido a la reacción ron los fotones de la radiación relicta; por eso la energía de esas partículas se «corta» automáticamente a cierto nivel sin poder superarlo nunca.

En todo el estudio de los microfenómenos ya hoy día conduce a problemas del orden cósmico, mientras que la solución de los problemas cosmológicos tropieza cada vez más frecuentemente con los problemas básicos de la física de las partículas elementales.

Generalmente la astronomía es ahora, hasta en cierto grado más que la física de las partículas elementales, la esfera de los descubrimientos muy sorprendentes, los cuales requieren o podrán requerir una revisión más profunda de nuestras nociones de la naturaleza que rebasará todos los límites.

La astronomía y la física modernas nos ofrecen a cada momento las más inesperadas sorpresas descubren fenómenos «raros», nos conducen a lo profundo de un «mundo cada vez más extraño».

Por eso a veces es útil tratar de ver ciertos fenómenos «corrientes» desde el punto de vista insólito o paradójico.

Esto permite, en una serie de casos, aclarar más de uno u otro problema, comprender más a fondo la esencia de los procesos que acontecen.

Una de las posibilidades de la creación de semejantes situaciones paradójicas consiste en hacer la pregunta siguiente: «¿Qué sucedería si...?» Así, una pequeña serie de experimentos mentales: qué sucedería si...

2. Sobrecarga e imponderabilidad

A fin de cuentas cualquier logro grande de la ciencia cambia de alguna manera la vida de cada uno de nosotros. Así fue con el descubrimiento de la electricidad y las ondas electromagnéticas, la invención de las aeronaves más pesadas que el aire, la creación de semiconductores. Ahora en la vida de la humanidad entran cohetes y naves cósmicas.

No cabe duda, que transcurrirán varios decenios más y la gente usará para las comunicaciones intercontinentales el transporte coheteril con igual tranquilidad o impasibilidad que hoy al subir a bordo de una nave de pasajeros a reacción. Serán corrientes también los comunicaciones cósmicas entre la Tierra y la gente trabajará y vivirá en las estaciones cósmicas, nacerán las profesiones de soldadores, montadores cósmicos, etc.

Pero, quizás, por primera vez, gracias a los logros científico-técnicos en la asimilación del cosmos, el hombre se encontrará en unas condiciones nuevas de principio, donde se manifiestan de una manera diferente las leyes físicas corrientes. Tal vez algo semejante puede suceder sólo durante la asimilación de las profundidades del mar.

Por supuesto, las leyes básicas de la física y en particular, de la mecánica, son iguales tanto en la Tierra como bajo el agua y en el cosmos. Pero se manifiestan de una manera diferente, en función de las condiciones. Esas condiciones en la Tierra y en el cosmos están lejos de ser iguales. En nuestro planeta se caracterizan por dos circunstancias principales. Primero, faltan los campos ostensibles de la velocidad, aceleración del movimiento de los puntos de la superficie terrestre. Segundo, nuestro planeta atrae a todos los objetos y los hace ejercer presión sobre sus apoyos.

La falta de aceleraciones sensibles está enlazada con las particularidades del movimiento de la Tierra en el Universo. Participamos junto con nuestro planeta, en sus dos movimientos principales: la rotación diaria alrededor de su propio eje y la revolución anual alrededor del Sol. Y a pesar que volamos a todo correr junto con la Tierra alrededor del Sol con la velocidad de 30 km/s. y junto con el sistema solar alrededor del centro de la Galaxia con una velocidad colosal de cerca de 230 km/s, no lo sentimos dado que el organismo humano es completamente insensible a la velocidad del movimiento uniforme.

Por lo demás, de acuerdo con una de las tesis fundamentales de la mecánica, en general ningún experimento físico y mediciones interiores son capaces de descubrir el movimiento uniforme y rectilíneo.

¿Pero si cierto sistema, por ejemplo, un cohete cósmico, se moviera con aceleración bajo la acción de los motores o experimentando la resistencia del medio? Durante tal movimiento surge la sobrecarga, es decir, el alimento de la presión sobre el apoyo. Por el contrario, si el movimiento se efectúa con motores desconectados en el vacío, desaparece la presión sobre el apoyo y surge el estado de ingravidez.

En los condiciones de la Tierra, la presión sobre el apoyo está enlazada con la acción de la fuerza de la gravedad. Ciertas personas consideran que la fuerza de presión sobre el apoyo es precisamente aquella fuerza, con la que el cuerpo es atraído por la Tierra. Si fuera así, entonces, por ejemplo, en una nave cósmica que vuela a la Luna no habría ingravidez, dado que en cualquier punto de la órbita sobre la nave actuaría la fuerza de la gravedad terrestre. En general, es poco probable que se encuentre en el cosmos un lugar donde la resultante de las fuerzas gravitacionales sea igual a cero.

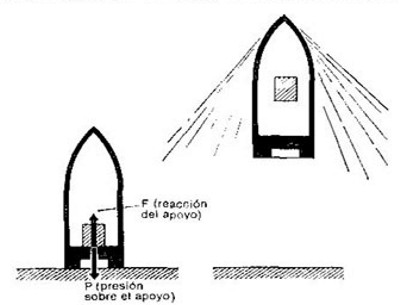

Huelga señalar que la presión sobre el apoyo puede provocarse no sólo por la acción de la fuerza de la gravedad, sino por otras causas, por ejemplo, la aceleración. Para un cuerpo en estado de reposo, que descansa sobre la superficie terrestre, la fuerza de atracción de hecho coincide con la fuerza de presión sobre el apoyo. Pero es sólo un caso particular, al hallarse en la Tierra, el hombre con cierta fuerza presiona sobre la superficie. A su vez, de acuerdo con la tercera ley de la mecánica, la superficie de la Tierra presiona sobre el hombre de abajo arriba con exactamente igual fuerza. Esta fuerza «antagonista» se llama reacción del apoyo. Las fuerzas efectiva y antagonista siempre están aplicadas a diferentes cuerpos. En particular, en el caso examinado la fuerza de presión sobre el apoyo está aplicada al apoyo, mientras que la reacción del apoyo, al propio cuerpo.

Figura 17. Presión sobre el apoyo y reacción del apoyo

Entre tanto, la fuerza de atracción está aplicada no al apoyo, sino al cuerpo. De esta manera, la fuerza de presión sobre el apoyo y la fuerza de atracción son fuerzas completamente diferentes.

Si un cohete cósmico se mueve con aceleración, la presión del apoyo sobre el cuerpo aumenta tantas veces, cuantas veces la aceleración reactiva del cohete excede la aceleración de la gravedad igual a 9,81 m/s 2 . Con otras palabras, en el trozo acelerado del movimiento aumenta la reacción del apoyo. Pero en esto caso, de acuerdo con la tercera ley de la mecánica, igual número de veces crece la presión sobre el apoyo.

A la relación de la presión real sobre el apoyo la presión sobre el apoyo en las condiciones de la Tierra se le dio el nombre de sobrecarga. Para una persona que se halla en la superficie terrestre, la sobrecarga es igual, de esta manera, a la unidad. El organismo humano se adaptó a la acción de esta constante sobrecarga, y simplemente no le hacemos caso.

La esencia física del fenómeno de sobrecarga consiste en el hecho que no todos los puntos del cuerpo obtienen la aceleración simultáneamente. La fuerza que actúa sobre el cuerpo, por ejemplo, la fuerza de tracción de un motor cohete, está aplicada en este caso a una parte relativamente pequeña de su superficie.

Figura 18. Esencia física de la sobrecarga

Los demás puntos materiales del cuerpo obtienen la aceleración por intermedio de La deformación con cierto retardo. Con otras palabras, el cuerpo como si se aplastase, apretase contra el apoyo.

Figura 19. Esencia física de la imponderabilidad

Las numerosas investigaciones experimentales, comenzadas ya por K. E. Tsiolkovski, mostraron que la acción fisiológica de la sobrecarga depende no sólo de su duración, sino de la posición del cuerpo. Siendo vertical la posición del hombre, una parte considerable de la sangre se desplaza a la mitad inferior del cuerpo, lo que conduce a la alteración de la alimentación del encéfalo con sangre. Los órganos internos, como resultado del aumento de su peso, también se desplazan hacia abajo provocando una fuerte tensión de los ligamentos.

Para evitar las sobrecargas peligrosas para el organismo en los tramos de movimiento acelerado, es necesario acomodarse de tal manera que la acción de la sobrecarga esté dirigida de las espaldas al pecho. Tal posición permite soportar sobrecargas aproximadamente tres veces mayores.

A propósito, precisamente por esta razón es mejor descansar acostado que de pié...

Y si los habitantes de la Tierra se encuentran, aunque sea pocas veces, con la acción de la sobrecarga, ellos prácticamente desconocen la ingravidez.

Este estado sorprendente llega una vez desconectados los motores del cohete, cuando tanto la presión sobre el apoyo como la reacción del mismo prácticamente desaparecen. Desaparecen también las nociones corrientes de arriba y abajo y los objetos sueltos flotan libremente en el aire.

Con respecto a la ingravidez, existe una serie de ideas falsas. Algunos piensan que dicho estado surge cuando la nave cósmica se encuentra en el vacío, «fuera de la esfera de la atracción terrestre». Otros consideran que le ingravidez en un satélite de la Tierra se produce gracias a la acción de las «fuerzas centrífugas» sobre éste.

Sin embargo, todo esto es completamente incorrecto.

¿En qué condiciones surge la ingravidez y la presión sobre el apoyo se convierte en cero? Este fenómeno está vinculado con el hecho que durante el movimiento libre en el espacio cósmico, tanto el cohete como todos los objetos que se hallan dentro de éste, bajo la acción de las fuerzas gravitatorias se mueven con igual aceleración. El apoyo constantemente como si escapase de debajo del cuerpo, y éste no tiene tiempo para presionar sobre el apoyo.

No obstante, tanto el movimiento en los tramos activos bajo la acción del motor cohete, como el movimiento bajo la acción de las fuerzas gravitatorias son movimientos acelerados. Ambos se efectúan bajo la acción de fuerza. ¿Por qué entonces en un caso surge la sobrecarga, mientras que en el otro la ingravidez?

Esa paradoja es aparente. Ya se ha señalado más arriba que al surgir las sobrecargas, las aceleraciones se transmiten a los diferentes puntos a través de la deformación. Otra cosa es cuando el cohete se mueve en el campo newtoniano. Dentro de los límites del tamaño del cohete este es prácticamente homogéneo, lo que quiere decir que sobre todas las partículas del cohete actúan simultáneamente fuerzas iguales. Es que las fuerzas de la gravedad pertenecen a las llamadas fuerzas de masa , es decir, las fuerzas que están aplicadas simultáneamente a todos los puntos del sistema en cuestión.

Gracias a esto, todos los puntos del cohete obtienen simultáneamente iguales aceleraciones, y entre ellos desaparece toda interacción. Desaparece la reacción del apoyo y la presión sobre éste. Llega el estado de total ingravidez.

Ciertos procesos físicos también deben transcurrir en las condiciones de ingravidez de una manera no del todo corriente. Ya A. Einstein, mucho antes de los vuelos cósmicos, planteó un problema curioso: ¿arderá una vela en la cabina de una nave cósmica?

El gran científico respondió negativamente: consideraba que los gases calientes, debido a la ingravidez, no se irían de la zona de la llama, esto cortaría el acceso de oxígeno a la mecha, y la llama se apagaría.

No obstante, los experimentadores modernos escrupulosos decidieron, de todas maneras, comprobar la afirmación de Einstein mediante un experimento.

En uno de los laboratorios fue realizado un experimento bastante elemental que consistía en lo siguiente. Una vela ardiente puesta dentro de un tarro de vidrio cerrado se dejaba caer desde la altura de alrededor de 70 m. El objeto que caía se hallaba en el estado de ingravidez (si no se toma en consideración la resistencia del aire). No obstante, la vela no se apagaba, únicamente cambiaba la forma de la lengua de la llama: se hacía más esférica, mientras que la luz emitida se ponía menos brillante.

Por lo visto, todo se debe a la difusión, gracias a la cual el oxígeno, procedente del medio ambiente, de todas maneras penetra en la zona de la llama. Es que el proceso de dilución no depende de la acción de las fuerzas de gravitación.

Sin embargo, las condiciones de combustión durante la imponderabilidad difieren de las de la Tierra. Esta circunstancia la debieron considerar los constructores soviéticos que creaban el aparato de soldadura único para realizar la soldadura en las condiciones de ingravidez.

Como su sabe, este aparato fue ensayado en 1969 en la nave cósmica soviética «Soyuz-8» y funcionó exitosamente.

3. ¿Es posible liquidar la noche?

Se sabe que el cambio del día y la noche es la consecuencia directa de la rotación diaria de la Tierra. Girando alrededor de su eje, nuestro planeta pone cada instante a los rayos solares sólo la mitad de su superficie...

En virtud de esto, la gente se ve obligada a pasar una parte de tiempo en oscuras gastando recursos energéticos colosales para el alumbrado nocturno de locales y calles.

¿No se podría en general librarse de la noche?

Últimamente con este propósito se propuso toda una serie de proyectos originales. La mayoría de ellos raya en la ciencia-ficción, pero, en principio, dentro de cierto tiempo, pueden ser realizados. ¿Qué representan dichos proyectos?

Uno de ellos consiste en establecer en un satélite artificial de la Tierra un «Sol de hidrógeno», es decir, un reactor termonuclear gobernado, en el cual se efectuaría una reacción de fusión regulable, o sea la unión de los núcleos de los átomos de hidrógeno, semejante a la que sucede en las entrañas del verdadero Sol. Como durante tal reacción se desarrolla una temperatura de millones de grados, el reactor termonuclear podría servir de hecho de fuente de luz y calor. En esto caso se podría elegir la órbita del satélite con tal cálculo, que el Sol artificial aparezca principalmente sobre las zonas nocturnas de la superficie terrestre o bien se mueva la mayor parte del tiempo sobre las regiones polares. Entonces se podría liquidar la noche polar larga y fatigosa, a la vez «protegiendo contra el frío» las Tierras Árticas v Antárticas.

Semejante proyecto todavía no es realizable técnicamente: no se ha resuelto hasta ahora el problema de la reacción termonuclear gobernada. Pero incluso después que sea resuelto, ha de pasar, por lo visto, no poco tiempo antes que los científicos aprendan a crear «soles de hidrógeno» artificiales que se puedan poner en les satélites de la Tierra.

Existe otro proyecto gracioso fundado en la utilización de los satélites artificiales de la Tierra. Pero en dichos satélites deben convertirse no los aparatos cósmicos «rellenados» con aparatos cósmicos, sino... que multitud de granos de polvo llevados al espacio circunterrestre por unos cohetes especiales. Como resultado de tal operación, alrededor de nuestro planeta debe formarse un enorme anillo de polvo, que hace recordar de cierta manera el célebre anillo de Saturno.

«Interceptando» aquellos rayos solares que ahora pasan al lado de la Tierra y se pierden en el espacio cósmico, y dispersándolos hacía todos lados, las partículas de polvo dirigirán una parte de luz y calor solar a la Tierra. Gracias a esto la noche desaparecerá, mientras que el clima de nuestro planeta se hará mucho más caluroso.

Ya ahora se podría calcular cuántas partículas de polvo se necesitan para crear el efecto deseado y cuál debe ser el tamaño, la posición y la densidad del anillo de polvo. Pero son, por decirlo así, «detalles técnicos».

Posiblemente existen también otras posibilidades para liquidar total o parcialmente la noche. Con el tiempo, quizás, surgirán tales proyectos que se puedan realizar con medios relativamente simples.

Pero el problema es si tales proyectos son realizables en un principio. Se trata de las dificultades ya no de carácter técnico, sino, al decirlo así, «natural».

La liquidación de la noche es un cambio cardinal del régimen térmico y luminoso corriente, el cambio del clima de nuestro planeta, en particular, el aumento considerable de la cantidad de energía solar que llega a la Tierra. Entre tanto, las formaciones naturales estables, semejantes a nuestro planeta, representan unos sistemas complicados autogobernados, en los cuales de un modo natural se mantiene el equilibrio dinámico estable. La intervención artificial puede provocar unos fenómenos indeseables de carácter catastrófico: la elevación del nivel de los mares y océanos, la alteración de la circulación del agua y la atmósfera, los cambios del clima desfavorables para la humanidad.

Además, es imposible no tomar en consideración que la mayoría aplastante de organismos vivos de la Tierra se adaptó durante varios millones de años al ritmo existente del cambio del día y la noche. Una alteración brusca inesperada de ese ritmo puede provocar también en el mundo de animales y plantas una serie de fenómenos indeseables y hasta catastróficos.

Pero esto no quiere decir que la gente nunca atacará la noche y los fríos de invierno, más a esa ofensiva le debe preceder una preparación científica minuciosa y multilateral.

4. La gente sin estrellas

Séneca, célebre filósofo de Roma antigua, dijo que si en la Tierra existiese un sólo lugar desde donde se pudiera observar las estrellas, a ese lugar afluiría la gente de todos lados, en un torrente interminable...

Con esto Séneca quiso subrayar le belleza singular, la grandeza e incomparabilidad del cuadro de un cielo estrellado. Un placer nocturno brillante de perlas en el fondo de una negrura sin fondo del cosmos es, de veras, un espectáculo impresionante. ¿Pero es sólo un espectáculo? ¿Tienen las observaciones sistemáticas del cielo estrellado algún valor práctico importante para la humanidad o la gente podría pasar tranquilamente sin ellas?

Para contestar a esta pregunta, imaginémonos por un minuto que el cielo terrestre está completamente cubierto por una nubosidad opaca, que hace imposible absolutamente la observación de las estrellas.

A primera vista, tal suposición puede parecer lo excesivamente inventada: es que de todas maneras vemos las estrellas. Sin embargo, ésta nos ayudará a apreciar mejor el valor de la astronomía para el desarrollo de la humanidad.

Además, la situación en cuestión no es tan fantástica. Es que realmente existen cuerpos cósmicos, cuyo cielo está nublado. Uno de ellos es nuestro vecino cósmico, el planeta Venus. La gente, probablemente, tendrá que vivir y trabajar con el tiempo en semejantes cuerpos celestes. Es muy posible que en el Universo existan también no pocas civilizaciones racionales que habitan planetas nublados...

Así pues, la Tierra sin estrellas...

El hombre se alegra del Sol... A la gente le es propio embellecerse en sonrisas al ver el cielo azul radiante, los reflejos del sol que juegan sobre el agua, el follaje de primavera que brilla en los rayos solares.

Pero nada de esto existe. No hay cielo azul. No hay reflejos del sol. No hay estrellas, ni la Luna. Un cielo siempre nublado. La oscuridad eterna de los días opacos tristes. Las lluvias monótonas que no tienen fin...

Hay regiones en la Tierra donde son muy escasos los días de sol. Se dice que los habitantes de esas comarcas casi nunca sonríen. ¿Qué sucedería con la gente si no conocieran en absoluto el Sol?

El hombre es el producto del medio ambiente. Durante varios milenios su organismo se formaba bajo la influencia de precisamente tal situación, tales condiciones físicas que realmente existen en la Tierra. Esas condiciones han determinado las particularidades de la estructura del cuerpo humano, la sensibilidad de su vista a los determinados rayos de luz, la estructura del aparato del oído, etc. Pero es indudable también que éstas estamparon su huella determinada en la mentalidad de la gente.

Claro está, que aquí entramos en una zona bastante insegura de conjeturas y suposiciones. Sin embargo, me atrevo a pensar que si durante largos siglos la gente viera, de generación en generación, sobre sus cabezas un cielo gris uniforme, y un día nublado se pareciera a otro como dos gotas de agua, es muy posible que el potencial espiritual de la humanidad, si es posible expresarse así, sería diferente, la gente sería menos viable, menos optimista. Pero repito que es sólo una suposición más o menos posible.

Pero hay una cosa que no se pone en duda alguna: las nociones del mundo circundante en el alba del desarrollo de la humanidad serían aun más vagas y místicas que en la historia real de la civilización terrestre.

Recordemos, por ejemplo, de qué manera la gente conoció que vivía sobre un globo.

La prueba más evidente fue obtenida al observar los eclipses lunares. Es que durante este fenómeno celeste vemos sobre la Luna, así como en una pantalla gigantesca, el contorno de la sombra terrestre. Fue notado que ese contorno siempre, para todos los eclipses, representa una circunferencia. Pero sólo una esfera puede en cualquier posición dar una sombra «redonda».

La verdad es que hay una prueba más: la desaparición paulatina de los objetos que se alejan tras el abultamiento de la Tierra. Pero tal fenómeno en la tierra firme no es muy evidente: siempre puede explicarse por las irregularidades del relieve. Quedan las observaciones en el mar. El cielo constantemente nublado no podría estorbar a la gente prestar atención a la desaparición de las naves detrás del horizonte. Pero para pasar de este hecho a la conclusión sobre el carácter esférico de la Tierra, hubo que comparar entre sí los resultados de semejantes observaciones hechas en diferentes puntos del planeta: hubo que convencerse que la Tierra era «convexa en todas partes».

Para este propósito son necesarias las relaciones entre los continentes, los viajes por mar. Pero éstos serían muy dificultados al faltar las estrellas. ¿Cómo es posible hacerse al océano o a alta mar sin tener la posibilidad de determinar su posición, comprobar la corrección del rumbo? Es que desde tiempos muy remotos los navegantes terrestres recurrían para este fin a la ayuda de las estrellas.

Es verdad que podría orientarse en cierto grado según la disposición de los crepúsculos matutinos y vespertinos. Como se sabe, hasta cuando el tiempo está nublado, el sector oriental del cielo por la mañana se despeja más temprano, mientras que el sector occidental por la tarde obscurece más tarde que la demás bóveda celeste. Una serie de observaciones permitiría comprender bien esto.

Viviendo en la Tierra nublada, la gente no sabría que existen fenómenos enlazados a la salida y la puesta del Sol, pero, al observar de generación en generación los crepúsculos matutinos y vespertinos, el hombre notaría, al fin y al cabo, que éstos se someten a unas leyes determinadas. Se puede suponer que tarde o temprano se compondrían unas tablas especiales tomando en consideración el desplazamiento de los sectores de crepúsculos en función de la estación del año y hasta de la traslación del observador en la superficie de la Tierra. Lamentablemente, la orientación por las observaciones del crepúsculo en el cielo nublado es demasiado imprecisa, ya que en virtud de la dispersión de la luz solar por las nubes es extremadamente difícil determinar a simple vista el punto de salida o de puesta (sobre todo, cuando la nubosidad es lo suficientemente densa y de varios pisos).

Por lo demás, es bien sabido que «la demanda crea la oferta». Y puede considerarse que deberían aparecer instrumentos especiales sensibles para medir el brillo del cielo y determinar el tramo más brillante del alba. Al existir tales instrumentos, la precisión de la orientación aumentaría considerablemente.

Es posible que el imán hubiera sido inventado mucho antes de lo que realmente sucedió.

Los seres racionales que habitasen un planeta nublado, tendrían que resolver también problemas bastante complicados relacionados con el recuento del tiempo.

En el alba de la humanidad, cuando todavía no se había inventado el reloj, la gente determinaba el tiempo por el Sol, y de noche por las estrellas. Las observaciones astronómicas constituían la base para la composición de los calendarios.

En una Tierra nublada, semejantes observaciones serian imposibles. Pero, de todas maneras, sería, quizás, mucho más fácil hallar salida de este inconveniente que, digamos, resolver el problema de la orientación. Con ayuda de instrumentos, de los cuales ya se habló, la gente podría determinar el tiempo, observando la traslación de la zona más brillante en el firmamento. De la misma manera pondrían hacer también el calendario.

En dicho calendario, por el comienzo del invierno se consideraría el día más corto del año, y por el comienzo del verano, el día más largo.

Puede también suponerse que las dificultades en el cálculo del tiempo servirían de buen estímulo para inventar los instrumentos del tipo de reloj antes que esto sucedió en la historia real de la humanidad.

Existe una noción que como si juntara en sí los resultados básicos descubiertos por diferentes ciencias: «la concepción del mundo». La concepción del mundo no es física, ni química, ni astronomía, ni biología, ni matemáticas, sino algo mucho más generalizado y amplio. Pero, por otro lado, es difícil imaginarse cómo podría componerse la concepción del mundo sin, digamos, las conocimientos astronómicos. Pero precisamente en tal posición se encontrarían los habitantes de la Tierra nublada.

Por supuesto que la historia del desarrollo de las ciencias naturales testimonia que tampoco son suficientes las observaciones solas del cielo estrellado, del movimiento del Sol, la Luna y los planetas para tener ideas correctas sobre el mundo. Al principio, el movimiento de los cuerpos celestes se tomaba por el verdadero, la ilusión, por la realidad. Así nació la idea de la Tierra central» que ocupa la posición reinante en el mundo, y los astros celestes que giran alrededor de ellas: el sistema de Aristóteles-Ptolomeo.

Pero, de una manera u otra, la civilización que habita un planeta nublado tiene que tropezar inevitablemente, en cierto período de su desarrollo, con el problema de la estructura del mundo.

Alcanzando cierto nivel de desarrollo, la civilización necesita ya no simplemente datos aislados sobre el mundo circundante, sino un «sistema de conocimientos». Mas éste no puede ser completo sin incluir las nociones de la estructuración del mundo, del lugar de la Tierra en el Universo.

Naturalmente que para los habitantes del mundo nublado no seria secreto la existencia de ciertos factores exteriores situados más allá de la cortina de nubes. Es que precisamente de allá llegarían a la Tierra la luz y el calor vivificantes. Por lo visto, en los primeros tiempos los habitantes del planeta nublado igualmente deificarían la «luz» como nuestros antecedentes en algún tiempo deificaban el Sol.

Pero la construcción del cuadro del mundo algún tanto científico sería muy dificultada. Es que el pensamiento humano, hasta creando las hipótesis más abstractas, siempre parle de lo real, lo observado. Entre tanto, la Tierra nublada daría muchos menos alimentos para pensamientos que el cuadro del cielo estrellado de noche.

Copérnico llegó a la conclusión sobre el movimiento de la Tierra alrededor del Sol analizando los desplazamientos sinuosos de los planetas en el fondo de las estrellas. Giordano Bruno y M. V. Lomonosov desarrollaban la idea de la pluralidad de los mundos habitados haciendo un paralelo entre los lejanos astros, las estrellas, y nuestro astro, el Sol.

Nada semejante podrían hacer los científicos del planeta nublado. Por lo visto, tratarían de construir diferentes hipótesis con respecto al cuadro del mundo, pero sus suposiciones, lo más probable, estarían mucho más lejos de la verdad que las conjeturas vagas de nuestros antepasados lejanos.

Indudablemente, que la imposibilidad de observar el Universo influiría negativamente también sobre el desarrollo de las ciencias en general, en el conocimiento de las leyes principales de la naturaleza.

Así, por ejemplo, Galileo descubrió su célebre «principio de inercia» en sumo grado gracias a las observaciones astronómicas. Puesto que la experiencia terrestre cotidiana está lejos de demostrar que un cuerpo, sobre el cual no actúan ninguna fuerza, puede moverse uniforme y rectilíneamente. Aun más, tal suposición contradice el «sentido común terrestre»; no en vano fue recibida de uñas por los contemporáneos de Galileo. No obstante, el principio de la inercia es el fundamento de toda la mecánica.

A partir de las observaciones astronómicas nació también tal ley fundamental de la naturaleza como la ley de la gravitación. Claro está que las «manzanas» caerían también en el planeta nublado, pero no hay que olvidar que la conjetura genial de Newton fue precedida por un análisis minucioso del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra.

En todo caso, sería muy difícil descubrir el carácter universal de la gravitación con el cielo encapotado. Es que la fuerza de atracción mutua entre diferentes objetos terrestres es tan pequeña que sólo puede medirse con unos experimentos especiales bastante finos.

Los datos de lo astronomía sirvieron de base para tal teoría revolucionaria como fue la teoría de la relatividad. Como se sabe, uno de los principales postulados de esa teoría es la afirmación sobre la velocidad finita de propagación de los rayos luminosos. Pero la experiencia puramente terrestre nos dicta algo completamente diferente: cualquier acontecimiento sucede precisamente en aquel instante cuando lo vemos. No es difícil comprender por qué es así: las escalas terrestres son ínfimas en comparación con la distancia que recorre la luz en un segundo. Sólo la observación de los fenómenos que acontecen en Las escalas cósmicas, ayudaron a deshacer semejante ilusión.

El cosmos nos trajo también una multitud de otros descubrimientos admirables. Allí fueron revelados estados de la materia antes desconocidos en la Tierra y nuevas fuentes de energía (en particular, la nuclear).

Si se signen atentamente el desarrollo de muchas ciencias, no solamente la física, sino la química, las matemáticas y hasta la biología, descubriremos que en muchos casos sus logros, bien directa o indirectamente, estaban enlazados con el estudio del Universo.

No en vano dijo A. Einstein que los instrumentos intelectuales, sin los cuales sería imposible el desarrollo moderno de la técnica, llegaron generalmente de la observación de las estrellas. En este sentido los científicos del planeta nublado estarían en una situación mucho peor. Además que el Universo invisible desde la Tierra, no los alimentaría de ideas fructíferas. En sus tentativas de comprender lo que sucedió detrás de la cortina de nubes tendrían que librar cada día y cada hora una batalla mucho más aguda con el «sentido común» que nuestros antecedentes.

En general una civilización que habita un planeta nublado haría recordar en mucho una persona ciega de nacimiento. En la historia real del estudio del Universo, el papel principal fue desempeñando durante largo tiempo por la investigación de la radiación luminosa de los cuerpos celestes. No en vano se llamaba la luz mensajero de mundos lejanos. Pero para la gente del mundo nublado tal mensajero prácticamente no existiría...

A la vez se sabe que la gente, no sólo ciega, sino simultáneamente sorda de nacimiento, no sólo no pierde la capacidad de percibir el mundo circundante, sino hasta puede realizar exitosamente trabajo creador. Aunque los canales de información sonora y luminosa están para ellos cerrados totalmente, ésta llega de todas maneras a través de otros canales.

Lo mismo sucedería también para la humanidad en general. Privados de la posibilidad de adquirir una información importante que contiene la luz cósmica, los científicos, tarde o temprano, se ocuparían de la investigación de otros mensajeros del Universo, en primer lugar de su radioemisión.

Por supuesto, la gente podría utilizar el canal de radio cósmico sólo alcanzando un nivel determinado en el desarrollo de la ciencia y la técnica. Sería necesario no sólo descubrir las ondas radio-eléctricas en general, sino construir unos receptores de radioemisión excepcionalmente sensibles.

Una etapa de suma importancia en el desarrollo de la «civilización nublada» sería la «salida» más allá de la cortina de nubes. Es de esperar que para la solución de ese problema se dirigieran unos esfuerzos considerables.

A partir de ese momento, por lo visto, el desarrollo de la civilización de los habitantes del planeta nublado poco diferiría del desarrollo de la civilización terrestre de la época de la aviación y la astronáutica.

De esta manera, a pesar de la imposibilidad de observar las estrellas, la humanidad, tarde o temprano, de todas maneras vencería todas las dificultades que ésta lleva consigo. Todavía la humanidad moderna dominará todas las dificultades que surgirían al asimilar los planetas nublados.

5. Si no existiera la Luna

Imaginémonos por un minuto que la Tierra no tuviera su satélite natural. ¿Qué cambiaría? Claro está, esto se reflejaría, ante todo, en la belleza de nuestros paisajes terrestres: desaparecerían las noches transparentes de Luna, reflejos plateados sobre el agua... Pero es la parte puramente exterior. No habría mareas de luna y, por consiguiente, cambiarían las condiciones de la navegación. La verdad es que quedarían las mareas solares, pero éstas, por la distancia enorme del Sol, son mucho más débiles que las lunares.

Por otro lado, la falta de las noches de luna facilitaría en sumo grado muchas observaciones astronómicas. Puede suponerse que en esas condiciones los científicos en particular, descubrirían más cometas y planetas pequeños del sistema solar.

Es muy posible que la desaparición de la Luna influyera de cierta manera en la marcha de algunos procesos geofísicos.

Pero hay un lado más del asunto, quizás, no tan evidente. Vale hacer recordar que la esfericidad de la Tierra fue comprobada por la forma de la sombra terrestre sobre la Luna durante los eclipses lunares.

Que durante las observaciones telescópicas de la Luna, Galileo descubrió en su superficie montes, haciendo la primera brecha real en las nociones seculares de un límite intransitable entre lo terrestre y lo celeste.

Que Newton, debido al estudio del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, formuló definitivamente la ley de la gravitación.

Que la observación del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra sirvió de uno de los impulsos que condujeron a la idea de la creación de satélites artificiales de nuestro planeta...

Vale también señalar que con la desaparición de la Luna cesarían los eclipses solares.

No obstante, el papel de la Luna no se limita ni mucho menos por su influencia sobre el desarrollo de la teoría científica. Últimamente la Luna, como el cuerpo celeste más próximo a nosotros, se hace cada vez más frecuentemente un polígono peculiar, con ayuda del cual se acaban y se ajustan varias operaciones complicadas enlazadas con el estudio y la asimilación del cosmos.

Así, la Luna fue el primer «radioespejo», con ayuda del cual se acabaron los métodos de la radiolocalización astronómica. Los experimentos con la reflexión de las ondas radioeléctricas de la superficie lunar ayudaron a elaborar aparatos capaces de localizar el Sol y varios planetas del sistema solar.

Un papel muy importante desempeña la Luna también en el desarrollo de los vuelos cósmicos. Se trata no sólo de la posibilidad de crear en el futuro una estación cósmica en la superficie lunar, sino también del hecho que en la zona de la Luna se acaban muchas operaciones del movimiento de los aparatos cósmicos, las cuales tienen una importancia bastante grande durante los vuelos a otros planetas.

Así pues, nuestro astro nocturno no es solamente un «adorno decorativo» ni mucho menos en el firmamento terrestre. Su ausencia podría dificultar en cierto grado el desarrollo de la ciencia y la asimilación del espacio cósmico por el hombre.

Al faltar la Luna, se debilitará considerablemente el fenómeno llamado precesión. Como se sabe, nuestro planeta, gracias a la rotación diaria, tiene una forma un poco achatada: su radio polar es aproximadamente 21 km más corto que el ecuatorial. De esta manera, la materia de la Tierra, en virtud de la rotación, está redistribuida: una parte de ella como si estuviera desplazada de los polos al ecuador, formando un saliente ecuatorial peculiar. La acción de la atracción lunar sobre esta saliente (así como las atracciones del Sol y los planetas) conduce a que el eje de rotación de nuestro planeta describe en el espacio durante aproximadamente 26 mil años, un cono, precesa. El ángulo del vértice del cono constituye aproximadamente 47°.

Por eso la estrella Polar actual no siempre era polar y no lo será para siempre. Por ejemplo, dentro de 13 milenios, el camino hacia el norte será indicado a nuestros descendentes por la estrella brillante Vega de la constelación de la Lira.

Aunque la masa de la Luna es pequeña en comparación con las masas de los planetas y el Sol, no debe olvidarse que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra. Y la fuerza de gravitación se debilita muy rápidamente con la distancia: proporcionalmente a su cuadrado. Si no existiera la Luna, la precesión aunque se conservaría, pero el ángulo del vértice del cono que describe el eje terrestre, sería mucho menor.

Al provocar la precesión, la Luna, por particularidades de su movimiento, introduce en ésta desviaciones periódicas llamadas nutaciones y con un período de 19 años. Con la desaparición de la Luna, desaparecería la nutación.

6. Si esto fuera posible

Digamos de una vez: se trata de la posibilidad de un viaje al pasado, es decir, del retroceso en la escala del tiempo contra su marcha normal, y del retorno posterior a la contemporaneidad.

Por ahora no discutiremos el lado puramente físico del problema, sino tratemos de imaginarnos qué sucedería si los viajes al pasado realmente fueran posibles a qué llevaría esto.

Ray Bradbury, conocido escritor norteamericano contemporáneo, tiene un pequeño cuento de ciencia-ficción, pero muy deductivo. Una empresa de viajes organiza para su clientela, los aficionados a la caza, un viaje turístico insólito: con ayuda de una máquina del tiempo, les manda a un pasado remoto. ¡Tremenda posibilidad de cazar un dinosaurio!.. No obstante, «los turistas en el tiempo» están obligados de una manera sumamente estricta a atenerse a una condición obligatoria. Se les permite matar sólo un reptil bien determinado, de antemano señalado con exactitud por los empleados de la empresa. Los viajeros no deben meterse en los acontecimientos cualesquiera del mundo antiguo, cambiar algo en él.

Pero una vez, uno de los turistas violó la prohibición. Al bajar por un sendero especialmente construido, por el cual tenían que avanzar los viajantes, pisó imprudentemente una mariposa y la aplastó. Por cierto que nadie de los cazadores dio importancia alguna a ese acontecimiento insignificante. Poro al regresar los turistas a nuestro tiempo, vieron con asombro que muchas cosas en el mundo circundante habían cambiado.

Como se sabe, todos los fenómenos acaecidos en la naturaleza representan cadenas ininterrumpidas de causas y efectos. Regresando al pasado e interviniendo en el transcurso de cualesquier acontecimiento, cambiándolo, inevitablemente provocaríamos ciertas variaciones en toda la cadena causal siguiente de los fenómenos. Es por eso que los empleados de la empresa de viajes en el cuento de Bradbury señalaban a los cazadores un dinosaurio determinado. Escogían un reptil que dentro de unos minutos tendría que morir de todas manaras. Así pues, la cadena causal de los acontecimientos no sufría ninguna alteración.

Por supuesto que se puede disentir en qué medida una mariposa, aplastada por uno de los personajes del cuento de Bradbury, pudo influir sobre el destino de la humanidad. Pero si los viajes al pasado con ayuda de los aparatos del tipo de la «máquina del tiempo» realmente, fueran posibles, las acciones arbitrarias eventuales de los «turistas por las épocas antiguas» podrían, en un principio, provocar unas alteraciones bastante serias de unas u otras secuencias de causas y efectos.

Digamos, en algún siglo XI los viajeros por el tiempo mataron, en una escaramuza con los aborígenes, a un joven. Pero éste tendría hijos, siendo «normal» la marcha de los acontecimientos... Sin embargo, después de la intervención de los forasteros del futuro, esos hijos ya no vendrían al mundo. Por consiguiente, no vendrían todos sus descendientes.

Pero entonces de la contemporaneidad tendrían que desaparecer decenas, si no centenares de personas, para quienes el muerto fue un antecesor directo... Ellos simplemente desaparecerán, se esfumarán sin dejar huella, al decirlo así, en el tiempo, porque de la cadena de causas y efectos, que condujera, a su aparición en el mundo, se la ha quitado un eslabón...

De la misma manera podrían desaparecer no sólo personas, sino obras de arte, edificios y hasta ciudades enteras.

Efectivamente, llegaría una vida no muy alegre para la humanidad si aparecieran las máquinas del tiempo y los aventureros irresponsables se lanzaran en ellas a todo correr por diferentes épocas. Viviríamos con un miedo constante que alguien o algo pueda desaparecer. Por otro lado, los viajeros por el tiempo no sólo destruirían las series aisladas de causas y efectos sino crearían nuevas, debido a las cuales en nuestra realidad podrían surgir de repente «objetos» completamente inesperados...

Isaac Asimov, célebre científico y escritor de ciencia-ficción norteamericano, tiene una novela muy interesante titulada «El fin de la eternidad», también dedicada a la discusión de las consecuencias posibles de las transportaciones en el tiempo.

En ella se describe la actividad de un organismo peculiar «fuera del tiempo», el cual, dominando los métodos de viajes en el tiempo, se ocupaba de la «corrección» y el «mejoramiento» de la realidad.

Al descubrir algunos acontecimientos negativos que tuvieron lugar en la historia real de la humanidad, los especialistas estudiaban minuciosamente su origen y los corregían de tal manera que las consecuencias indeseables de esas causas no llegaban. De la manera correspondiente, variaba también la memoria de la humanidad, de la cual desaparecían totalmente todos los recuerdos de las variantes anteriores de acontecimientos.

Aunque todas esas acciones estaban orientadas, al parecer, para mejorar la vida de la gente, éstas, como habría de esperar, fracasaron totalmente, porque es imposible hacer vivir a la humanidad según un «guión» elaborado, sobre todo mediante una intervención elemental en las series de causas y efectos. La historia es la historia, y aunque unas u otras circunstancias casuales juegan en ella cierto papel, su marcha se determina de todas maneras por las leyes objetivas que se abren camino a través de cualesquier casualidad. Para influir en los acontecimientos de escala global, habría que no sólo rehacer completamente toda la historia de la humanidad desde el principio hasta el fin, sino cambiar las leyes del desarrollo social.

Pero éste es el lado filosófico de la cuestión. Regresemos a la física. ¿Qué opina esta ciencia sobre la posibilidad de los viajes al pasado? Simplemente los prohíbe, osadamente igual que prohíbe la construcción del perpetuum movile.

Cualquier acontecimiento que suceda en un sistema físico, afirma la física teórica moderna, puede ejercer influencia sobre la evolución de ese sistema sólo en el futuro, y no puede influir sobre el comportamiento del sistema en el pasado.

Así es la variante física del principio universal de la causalidad que requiere que cada fenómeno tenga una causa natural.

Por otro lado, se podría imaginar, por difícil que sea, que en algún lugar del Universo hay zonas, en las cuales el tiempo corre en el sentido contrario en comparación con nuestro tiempo. Este hecho podría utilizarse para el viaje al pasado, por lo menos, reciente (o lejano, si el ritmo del transcurso del tiempo en tales zonas es más rápido). Pero para tal propósito habría que hacer dos veces el paso: de nuestra zona a «aquella» y de vuelta.

Aunque este problema no está investigado por completo, puede decirse de antemano que las leyes de la física ponen, por lo visto, sobre tales pases una prohibición tan rígida como sobre los viajes directos al pasado.

7. ¿Más rápidamente que la luz?

Existe la opinión que la teoría de la relatividad no admite velocidades súper luminosas. ¿De veras es así? ¿Pueden, en general, desde el punto de vista de la teoría moderna, existir en la naturaleza velocidades que superen la velocidad de la luz? He aquí como responde a esta pregunta interesante el académico A. L. Zelmanov.

Efectivamente, existe, desde el punto de vista de la teoría de la relatividad, cierta velocidad fundamental c , que es la máxima posible de propagación de las interacciones de fuerza cualesquiera. ¿En qué consiste su sentido físico?

Es que el valor de la velocidad, con la cual un mismo objeto se mueve con respecto a diferentes sistemas de referencia, hablando en general, no es igual. El objeto puede estar en reposo con respecto a un sistema, moverse con pequeña velocidad con respecto a otro, y con gran velocidad, con respecto al tercero. En la mecánica newtoniana existe tal velocidad, cuyo valor es igual con respecto a todos los sistemas de referencia, pero es una velocidad infinitamente grande. Tal velocidad es solamente el límite. Cualquier objeto real puede trasladarse sólo con una velocidad finita. Sin embargo, en la mecánica de Newton la velocidad de movimiento de los cuerpos puede ser, en un principio, como se quiera de grande.

En la teoría de la relatividad también existe el caso cuando el valor de la velocidad no depende de la elección del sistema de referencia. Esto sucede cuando el cuerpo se mueve con una velocidad, cuyo valor es igual a la fundamental.

De esta manera, la velocidad fundamental de la teoría de la relatividad es un análogo de la velocidad infinitamente grande de la mecánica newtoniana.

Desde el punto de vista de la teoría de la relatividad, cualquier traslación de las masas y la energía, cualquier transmisión de las interacciones de fuerza pueden suceder sólo con velocidades que no excedan la fundamental.

Existen objetos que poseen una masa de reposo no igual a cero: éstos se mueven sólo con velocidades menores que la fundamental, y objetos, cuya masa de reposo es nula (fotones y neutrinos): éstos pueden trasladarse sólo con la velocidad fundamental.

No obstante, por extraño y paradójico que parezca, pueden existir velocidades que superen la fundamental. De uno de los ejemplos de tal velocidad puede servir la velocidad de traslación de un reflejo de sol por la pared. Se puede hacerlo mover con una velocidad tan grande como se quiera. Poro es tan sólo la velocidad de traslación del lugar alumbrado sobre la superficie de la pared: en este caso no sucede ningún movimiento de la materia o la transmisión de la interacción con tal velocidad.

Ahora tratemos de definir qué es en general la velocidad de movimiento de cualquier objeto. Siempre es la velocidad de movimiento con respecto a cierto sistema de referencia. Más todavía, con respecto a un punto de ese sistema, a través del cual pasa el objeto en el momento dado. Hablando en rigor, no tiene sentido hablar sobre la velocidad de movimiento del objeto con respecto a algún otro punto que se halla a cierta distancia, o con respecto a otro objeto que existió en otra época.

En esto caso ¿qué representa la velocidad de movimiento de alguna galaxia con relación a un observador terrestre? Es evidente que tal idea no tiene sentido alguno, ya que estamos separados tanto en el espacio como en el tiempo.

¿De qué velocidad se puede hablar de todas maneras en tal caso? Sólo de la velocidad de movimiento de la galaxia con respecto a cierto sistema de referencia determinado que abarca aquella zona y aquella época, en la cual existimos nosotros, y aquella zona y aquella época, en la cual se hallaba la galaxia en el momento de salir el rayo de luz. Pero semejante sistema de referencia puede construirse de diferentes maneras. Elijamos, entre las variantes posibles, tal sistema, con respecto al cual nuestra propia velocidad es nula. Entonces la velocidad de las demás galaxias dependerá, evidentemente, de si se deforma nuestro sistema de referencia con el tiempo, y si es así, de qué manera. Sería natural escoger un sistema de referencia «rígido», un deformable. Pero es imposible, ya que en virtud del alejamiento mutuo de las galaxias cambia la densidad de distribución de las masas, y a consecuencia de esto, la geometría del espacio.

Tratemos de elegir en tal caso un sistema de referencia, que no se deforma por lo menos en las direcciones radiales a partir del punto donde nosotros mismos nos hallamos. Esta es posible en un Universo isótopo homogéneo. Con relación a tal sistema de referencia, las velocidades de movimiento de las galaxias difieren de cero, y su valor es siempre menor que la fundamental. Estas velocidades, evidentemente, son a la vez las velocidades de variación de las distancias entre las galaxias que se alejan y el punto donde nos hallamos nosotros.

Pero en la teoría es más cómodo valerse del sistema de referencia deformable que acompaña el sistema expansivo de las galaxias, es decir, tal sistema de referencia, en el cual las velocidades de todas las galaxias son iguales a cero (si se prescinde de las velocidades relativamente pequeñas de los movimientos desordenados). En el sistema de referencia acompañante, las distancias entre las galaxias varían no en virtud de las traslaciones con respecto a ese sistema, sino gracias a la deformación (expansión) del propio sistema de referencia.

Esas velocidades de variación de las distancias entre las galaxias pueden resultar, a semejanza con la velocidad de traslación de un reflejo de luz sobre la pared, mayor que la fundamental.

Pero éstas no son ni mucho menos las velocidades de movimiento de algunos objetos materiales.

Pero en este caso parece que surge una situación completamente paradójica. Resulta que en el primer sistema de referencia, las velocidades de variación de las distancias entre las galaxias son siempre menores que la fundamental, mientras que tales velocidades en el segundo sistema pueden ser mayores que la fundamental.

Pero es una contradicción aparente. Es que tanto la distancia entre dos objetos cualesquiera como la velocidad de su variación son magnitudes que dependen del sistema de referencia.

8. ¿Si fueran cuatro?

Es sabido por todos que el mundo que habitamos es tridimensional. El espacio que nos rodea tiene tres dimensiones, a saber: el largo, el ancho y la altura.

¿Y si nuestro mundo tuviera más de tres dimensiones? ¿Cómo influiría una dimensión «de más» sobre el transcurso de diferentes procesos físicos?

En las páginas de las obras modernas de ciencia-ficción se puede encontrar con bastante frecuencia el vencimiento casi instantáneo de las enormes distancias cósmicas con ayuda de la llamada «transportación cero» o la transición a través del «hiperespacio», o «subespacio», «superespacio».

¿Qué sobreentienden los escritores de ciencia-ficción? Es que es bien sabido que la máxima velocidad de movimiento de todos les cuerpos reales es la velocidad de la luz en el vacío, y que prácticamente es inalcanzable.

¿De qué «saltos» a través de millones y centenares de millones de años-luz se puede hablar? Por supuesto que esta idea es fantástica. Sin embargo, su base la constituyen unos razonamientos físico-matemáticos bastante interesantes.

Para comenzar, imaginémonos un ser puntual que vive en el espacio unidimensional, es decir, sobre una recta. En este mundo «estrecho» hay sólo una dimensión, la longitud, y sólo dos posibles direcciones: adelante y atrás.

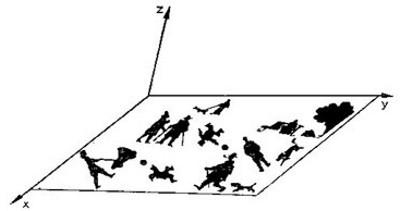

Los seres imaginarios bidimensionales, los «planíferos», tienen mucho más posibilidades, ya pueden trasladarse en dos dimensiones, en su mundo, además del largo, hay también el ancho.

Figura 20. Seres bidimensionales imaginarios

Pero igualmente no son capaces de salir a la tercera dimensión, como los seres puntuales no pueden «saltar» fuera de su línea recta. Los habitantes uni y bidimensionales pueden, en un principio, llegar a le conclusión teórica sobre la posibilidad de existencia de mayor número de dimensiones, pero para ellos está cerrado el camino a la dimensión siguiente.

Por ambos lados del plano se halla el espacio tridimensional que habitamos nosotros, seres tridimensionales, desconocidos para el habitante bidimensional encerrado en su mundo bidimensional: es que hasta puede ver sólo dentro de los límites de su espacio. En virtud de esto, el habitante bidimensional podría conocer sobre la existencia del mundo tridimensional y sus habitantes sólo en el caso si algún hombre, por ejemplo, atravesara el plano con un dedo. Pero hasta entonces el ser bidimensional podría observar sólo una zona bidimensional de contacto entre el dedo y el plano. Es poco probable que esto fuera suficiente para hacer algunas conclusiones sobre el espacio tridimensional «de otro mundo», desde el punto de vista del habitante bidimensional, y sus moradores «misteriosos».

Pero se puede exponer un razonamiento completamente igual para nuestro espacio tridimensional si éste estuviera encerrado dentro de un espacio aun más amplio, de cuatro dimensiones, al igual que la superficie bidimensional está encerrada dentro de éste.

Pero vamos a aclarar primeramente qué representa el espacio de cuatro dimensiones. En el espacio tridimensional existen tres mediciones «básicas» mutuamente perpendiculares: «largo», «ancho» y «altura» (tres direcciones mutuamente perpendiculares de los ejes de coordenadas). Si a esas tres direcciones se pudiera añadir la cuarta, también perpendicular a cada una de ellas, el espacio tendría cuatro mediciones, sería de cuatro dimensiones.

Desde el punto de vista de la lógica matemática, el razonamiento sobre el espacio de cuatro dimensiones es absolutamente infalible. Pero por si mismo no demuestra nada, ya que la falta de contradicciones lógica no es todavía una comprobación de la existencia en el sentido físico. Sólo la experiencia es capaz de dar tal comprobación. Pero la experiencia testimonia que en nuestro espacio se puede trazar a través de un punto sólo tres rectas mutuamente perpendiculares.

Figura 21. Cuarta dimensión

Dirijámonos una vez más a la ayuda de los «planífero». Para esos seres la tercera dimensión (a la cual no pueden salir) es lo mismo que para nosotros la cuarta. Sin embargo, hay una diferencia considerable entro los seres planos imaginarias y nosotros, habitantes del espacio tridimensional. Mientras que el plano es una parte bidimensional del mundo tridimensional que realmente existe, todos los datos científicos que están a nuestro alcance testimonian con evidencia que el mundo que habitamos es geométricamente tridimensional y no es una parte de algún mundo de cuatro dimensiones. Si tal mundo de cuatro dimensiones realmente existiera, en nuestro mundo tridimensional podrían suceder ciertos fenómenos «extraños».

Volvamos de nuevo al mundo plano de dos dimensiones. Aunque sus habitantes no pueden salir de los límites del plano, sin embargo, gracias a la existencia del mundo tridimensional exterior, algunos fenómenos pueden transcurrir aquí, en un principio, con la salida a la tercera dimensión. En una serie de casos, esta circunstancia hace posible tales procesos que no podrían suceder en un mundo por sí bidimensional.

Imaginémonos, por ejemplo, una esfera corriente del reloj dibujada en el plano. Por variados que sean los métodos de girar o trasladar la esfera, permaneciendo ésta en el plano, jamás lograremos cambiar la dirección de la disposición de las cifras de tal manera que sigan una a otra contra el sentido de las manecillas del reloj. Se puede hacerlo sólo «sacando» la esfera del plano al espacio tridimensional, volviéndola y luego poniéndola de nuevo sobre el plano.

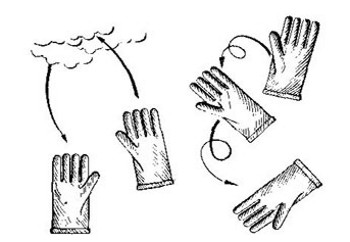

En el espacio tridimensional, a una operación semejante le correspondería, por ejemplo, la siguiente. ¿Es posible que un guante para la mano derecha se convierta, únicamente mediante las traslaciones en el espacio (es decir, sin volverlo del revés), en un guante pare la mano izquierda?

Figura 22. Experimento con el guante

Cada uno puede convencerse con facilidad que tal operación es irrealizable. No obstante, al existir el espacio de cuatro dimensiones, este propósito podría lograrse con la misma simpleza que en el caso de la esfera.

Ignoramos la salida al espacio de cuatro dimensiones. Pero la cosa no está solamente en esto. La desconoce, por lo visto, también la naturaleza. Por lo menos no conocemos ningún fenómeno que podría explicarse por la existencia del mundo de cuatro dimensiones que abarca el nuestro tridimensional.

¡Es verdaderamente una lástima!

Si existieran realmente el espacio de cuatro dimensiones y la salida a éste se abrirían unas posibilidades extraordinarias.

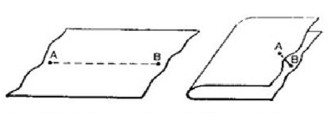

Imaginémonos un «planífero» que necesita vencer la distancia entre dos puntos del mundo plano alejados uno de otro, digamos, en 50 km. Si el «planífero» se traslada con la velocidad de un metro por día, un viaje semejante llevará más de cien años. Pero imagínense que la superficie bidimensional está enrollada en el espacio tridimensional de tal manera que los puntos del inicio y el final de la ruta se encuentre uno de otro a sólo un metro. Ahora los separa una distancia muy corta, la cual el «planífero» podría vencer tan sólo en un día. ¡Pero ese metro se halla en la tercera dimensión! Precisamente esto sería la «transportación cero» o la «hipertransportación».

Una situación análoga podría surgir en el mundo tridimensional encorvado...

Como ha demostrado la teoría general de la relatividad, nuestro mundo realmente tiene curvatura. Ya lo sabemos. Y si además existiera el espacio de cuatro dimensiones, en el cual está sumergido nuestro mundo tridimensional, entonces para vencer ciertas distancias cósmicas gigantescas bastaría con «saltar» a través de una ranura de cuatro dimensiones que los separa. He aquí lo que tienen en cuenta los escritores de ciencia-ficción.

Figura 23. Sentido geométrico del método fantástico de la transportación cero

Tales son las ventajas seductoras del mundo de cuatro dimensiones. Pero además tiene «desventajas». Resulta que con el aumento del número de dimensiones disminuye la estabilidad del movimiento. Las numerosas investigaciones muestran que en el espacio bidimensional ninguna perturbación en absoluto puede alterar el equilibrio y alejar al infinito el cuerpo que se mueve en una trayectoria cerrada alrededor de otro cuerpo. En el espacio de tres dimensiones, las restricciones ya son mucho más débiles, pero también aquí de todas maneras, la trayectoria de un cuerpo en movimiento no se va al infinito, a condición que la fuerza perturbadora no sea lo excesivamente grande.

Pero ya en el espacio de cuatro dimensiones todas las trayectorias circulares se hacen inestables. En tal espacio los planetas no podrían girar alrededor del Sol: ya caerían sobre éste, ya se irían volando al infinito.

Se podría también mostrar, utilizando las ecuaciones de la mecánica cuántica, que en el espacio que tiene más de tres dimensiones no podría existir, como una formación estable, tampoco el átomo de hidrógeno. El electrón caería inevitablemente sobre el núcleo.

La adición de la cuarta dimensión cambiaría también algunas propiedades puramente geométricas del espacio. Uno de los apartados importantes de la geometría, que representa no sólo el interés teórico, sino también un gran interés práctico, es la llamada teoría de las transformaciones. Se trata de cómo cambian diferentes figuras geométricas al pasar de un sistema de coordenadas a otro. Uno de los tipos de tales transformaciones geométricas lleva el nombre de conformes. Así se llaman las transformaciones que conservan los ángulos.

Al decir más exactamente, el asunto está en lo siguiente. Imagínense alguna figura geométrica simple, digamos, un cuadrado o un polígono. Pongamos sobre éste una red de líneas arbitraria, un «esqueleto» peculiar. Entonces llamaremos conformes tales transformaciones del sistema de coordenadas, con las cuales nuestro cuadrado o polígono se convierta en otra figura cualquiera, pero de tal manera que se conserven los ángulos entre las líneas del «esqueleto». Como ejemplo evidente de una transformación conforme puede citarse la traslación de la superficie del globo sobre el plano: precisamente así se construyen los mapas geográficos.

Ya en el siglo pasado, el matemático B. Riemann ha mostrado que cualquier figura plana continua (es decir, sin «huecos» o, como dicen los matemáticos, simplemente convexa) puede transformarse conformemente en un círculo.

J. Liouville, el contemporáneo de Riemann, demostró dentro de poco tiempo un teorema importante más, no todo cuerpo tridimensional puede transformarse conformemente en esfera.

De esta manera, las posibilidades de las transformaciones conformes en el espacio tridimensional no son tan amplias ni mucho menos que en el plano. La adición de tan sólo un eje de coordenadas impone sobre las propiedades geométricas del espacio unas restricciones complementarias bastante rígidas.

¿No será por eso que el espacio real es precisamente tridimensional y no bidimensional o, digamos, de cinco dimensiones? ¿Quizás, la cosa consiste en que el espacio de dos dimensiones está demasiado libre, mientras que la geometría del mundo de cinco dimensiones, por el contrario, está «fijada» demasiado rígidamente? Pero realmente, ¿por qué? ¿Por qué el espacio que habitamos es tridimensional y no de cuatro o de cinco dimensiones?

Muchos científicos trataron de responder a esta pregunta partiendo de las razones filosóficas generales. El mundo debe poseer la perfección, afirmaba Aristóteles, y sólo tres dimensiones son capaces de garantizar dicha perfección.

Sin embargo, los problemas físicos concretos no pueden resolverse con métodos semejantes.

El paso siguiente fue hecho por Galileo quien notó el hecho experimental que en nuestro mundo pueden existir como máximo tres direcciones mutuamente perpendiculares. No obstante, Galileo no se ocupaba de la aclaración de las causas de tal situación de las cosas.

Lo trató de hacer Leibniz con ayuda de unas demostraciones puramente geométricas. Pero tal vía también es de poca eficiencia, ya que dichas demostraciones se construían especulativamente, sin enlace alguno con el mundo circundante.

Entre tanto, tal o cual número de dimensiones es la propiedad física de un espacio real, y ésta debe tener causas físicas bien determinadas, ser una consecuencia de ciertas leyes físicas profundas.

Es poco probable que se puedan deducir esas causas a partir de unas u otras tesis de la física moderna. Es que la propiedad de la tridimensionalidad del espacio se halla en el propio fundamento, la propia base de todas las teorías físicas existentes. Según parece, la solución de ese problema será posible sólo dentro de los límites de la teoría física más general del futuro.

Y, por fin, el último problema. En la teoría de la relatividad se trata del espacio de cuatro dimensiones del Universo. Pero no es precisamente aquel espacio de cuatro dimensiones, sobre el cual hemos hablado más arriba.

Comencemos con que el espacio de cuatro dimensiones de la teoría de la relatividad no es un espacio corriente. La cuarta dimensión aquí es el tiempo. Como ya hemos dicho, la teoría de la relatividad estableció un vínculo estrecho entre el espacio y la materia. Pero no solamente esto. Resultó que están enlazados directamente entro sí también la materia y el tiempo y, por consiguiente, el espacio y el tiempo. Teniendo en consideración esa dependencia, G. Minkowski, célebre matemático cuyos trabajos constituyeron la base de la teoría de la relatividad, decía: «Desde ahora el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo deben convertirse en sombras, y sólo su combinación de cierto género conservará la independencia". Minkowski propuso utilizar para la expresión matemática de la dependencia del espacio y el tiempo un modelo geométrico convencional, el «espacio-tiempo» de cuatro dimensiones. En este espacio convencional, en los tres ejes principales se colocan, como de costumbre, los intervalos de longitud, en el cuarto eje, los intervalos del tiempo.

Así pues, el «espacio-tiempo» de cuatro dimensiones de la teoría de la relatividad no es sino un procedimiento matemático que permite describir, en forma cómoda, diferentes procesos físicos. Por eso puede hablarse que vivimos dentro de un espacio de cuatro dimensiones sólo en el sentido que todos los acontecimientos que suceden en el mundo, se cometen no sólo en el espacio, sino también en el tiempo.

Por supuesto que en cualquier construcción matemática, hasta en la más abstracta, se reflejan en algunos lados de la realidad objetiva, algunas relaciones entre los objetos y fenómenos que realmente existen. Pero sería un error grave poner el signo de igualdad entre los aparatos matemáticos auxiliares, así como la terminología convencional aplicada en las matemáticas, y la realidad objetiva.

A la luz de estos razonamientos se hace claro que afirmar que nuestro mundo es de cuatro dimensiones, alegando a la teoría de la relatividad, es más o menos lo mismo que defender la idea que las manchas obscuras en la Luna están llenas de agua en virtud que los astrónomos las denominan mares.

Así que la «transportación cero», por lo menos al nivel moderno del desarrollo de la ciencia, es realizable, lastimadamente, sólo en las páginas de las novelas de ciencia-ficción.

9. En un Universo en contracción

Ya hemos hablado que nuestra zona del Universo, la Metagalaxia, se halla en expansión, y cuanto más lejos se encuentra una de otra galaxia, tanto más rápidamente se aleja de nosotros.

No obstante, las ecuaciones de la teoría de la relatividad admiten también otra posibilidad: la compresión.

¿Tiene algún valor de principio el hecho que la Metagalaxia precisamente se extiende y no se comprime?

Tratemos de responder a la pregunta siguiente: ¿qué seria si la Metagalaxia se comprimiera? ¿Cambiaría algo en el cuadro del mundo que nos rodea?

Puede parecer a simple vista que no pasaría nada extraordinario. Nadie notaría nada, solamente los astrónomos observarían, en vez del desplazamiento hacia el rojo, el desplazamiento hacia el violeta. Es que galaxias están separadas de la Tierra por unas distancias colosales de millones y miles de millones de años-luz.

No obstante, de hecho las cosas están lejos de ser tan simples... Comencemos con una pregunta, al parecer simple y hasta un poco inocente: ¿por qué las noches son oscuras? En realidad es un problema muy serio, que desempeñó un papel importante en el desarrollo de las nociones científicas sobre el Universo. Entró en la historia de la astronomía bajo el nombre de paradoja fotométrica. Consiste en lo siguiente.

Si en todas partes del Universo están dispersadas las estrellas, las cuales radian, como promedio, unas cantidades aproximadamente iguales de luz, éstas cubrirían con sus discos toda la bóveda celeste, independientemente de si están agrupadas en la galaxia o no. Es que la Metagalaxia está constituida por varios miles de millones de estrellas, y dondequiera que dirijamos nuestra mirada, ésta, casi sin duda alguna topará, tarde o temprano, con alguna estrella.

Con otras palabras, cada tramo del cielo estrellado debería lucir tal como una parte del disco solar, dado que en semejante situación el brillo superficial visible no depende de la distancia. Desde el cielo sobre nosotros caería un torrente deslumbrante y caliente de luz correspondiente a una temperatura de alrededor de mil grados, superando casi 200.000 veces la luz del Sol. Entre tanto, el cielo nocturno es negro y frío, ?Qué pasa?

En su tiempo se trató de eliminar la paradoja fotométrica alegando a la absorción de la luz por la materia interestelar difusa. Pero el astrónomo soviético V. G. Fesenkov mostró, en 1937, que esto no salva la situación. La materia interestelar no tanto absorbe la luz de las estrellas, cuanto la dispersa. De esta manera, la situación hasta se torna más complicada.

Sólo en la teoría de la expansión de la Metagalaxia la paradoja fotométrica se elimina automáticamente. Como las galaxias se dispersan, en sus espectros sucede, como ya sabemos, el desplazamiento hacia el rojo de las líneas espectrales. Como resultado la frecuencia, esto es, también la energía de cada fotón está reducida. Es que el desplazamiento hacia el rojo no es sino el desplazamiento de la radiación electromagnética hacia ondas más largas. Y cuanto mayor es la longitud de la onda, tanto más lejos se halla la galaxia, tanto mayor es el desplazamiento hacia el rojo, o sea tanto más se debilita la energía de cada fotón que nos alcanza.

Además, el aumento ininterrumpido de la distancia entre la Tierra y la galaxia que se aleja hace que cada fotón siguiente tiene que vencer un recorrido un poco mayor que el anterior. Gracias a esto, los fotones dan con el receptor más raramente que son emitidos por la fuente. Por tanto, disminuye también el número de fotones que vienen por unidad de tiempo. Esto también conduce a la disminución de la cantidad de energía que viene por unidad de tiempo.

Por consiguiente, el desplazamiento hacia el rojo debilita la radiación de cada galaxia tanto más fuerte, cuanto más lejos se halla de nosotros. De esta manera, debido al desplazamiento hacia el rojo sucede no sólo el traslado de la radiación a la zona de frecuencias más bajas, sino también la debilitación de su energía. Precisamente por eso el cielo nocturno permanece negro.

Así que hemos llegado a la respuesta de la pregunta hecha: ¿qué sucedería si la Metagalaxia se comprimiese?

Si la compresión ya durara por lo menos unos miles de millones de años, en vez del desplazamiento hacia el rojo observaríamos en los espectros de las galaxias el desplazamiento hacia el violeta. El desplazamiento de la radiación sucedería hacia las frecuencias más altas, y el brillo del cielo no estaría debilitado, sino por el contrario, aumentado.

En semejantes condiciones, la vida no podría existir en nuestra zona del Universo. Esto quiere decir que no es nada casual que vivimos precisamente en el sistema expansivo de galaxias y observamos precisamente el desplazamiento hacia el rojo en sus espectros.

Como notó graciosamente A. L. Zelmanov, somos testigos de los procesos de un tipo determinado porque los procesos de otro tipo transcurren sin testigos. En particular, la vida es imposible en las etapas tempranas de la expansión y en las tardías de la compresión.

10. "Si se supiera de antemano..." (ciencia-ficción)

Barkalov conducía el coche a velocidad límite, cuanto le permitía el trazado sinuoso de montaña. Por fin, la carretera se encorvó haciendo el último viraje y se hundió en un valle cortado por una línea de ferrocarril recta como un rayo de luz. Barkalov pisó el pedal hasta el tope, y el coche, lanzándose adelante, lo llevó en un tramo de carretera paralela al terraplén. Atrás se adivinaba la respiración precipitada de un expreso de pasajeros que lo alcanzaba.

De súbito hasta el oído de Barkalov llegó el estrépito de un derrumbe lejano. Redujo la velocidad y escuchó. Los truenos amortiguados se oían adelante y a la derecha de la carretera.

-Es extraño -pensó Barkalov-, este derrumbe no puede causar daño alguno al asiento de la vía férrea: está demasiado lejos. ¿Quizás, todo esto es una tontería, tan sólo una paradoja inofensiva, puramente teórica, que no tiene que ver nada con la realidad? ¡Pero el derrumbe sí ha pasado de todas maneras! ¡Y precisamente a esta misma hora! La posibilidad de una coincidencia casual es prácticamente ínfima...

Una vez terminado el seminario, el académico Matveev llegó a encontrar a Barkalov en la cantina:

-Por poco le pierdo de vista -dijo Matveev, y a Barkalov le pareció que su voz tembló algo extraño. Sé que está muy apurado, pero le ruego, Serguei Nikolaevich que pase por mi gabinete ahora mismo.

Barkalov realmente tenía prisa: guardaba en un bolsillo un pasaje para el expreso del Sur que tendría que llevarlo al observatorio del instituto, donde los astrónomos se proponían comprobar un efecto predicho por él. Quedaban hasta la partida menos de dos horas, todavía tenía que hacer algo, y Barkalov no tenía la menor gana de detenerse. Estaba a punto da negarse aludiendo a la falta de tiempo, pero el temblor de la voz y una expresión confusa que pasó por su rostro lo detuvieron. Lo entraño fue también el hecho que el académico se dirigió a él utilizando el nombre patronímico: generalmente no lo hacía, probablemente, para ahorrar el tiempo. Además, el académico Matveev era un científico de fama mundial, un verdadero generador de ideas sorprendentes, y Barkalov se creía su discípulo. Y en vez de negarse cortésmente, Barkalov se levantó de la mesa dejando una taza de café a medio beber, y se dirigió en pos de Matveev.

En el pasillo del segundo piso el académico dejó pasar a Barkalov y lo llevó sosteniendo bajo el codo, como si temiera perderlo. Barkalov se sorprendía cada vez más.

Al llegar al gabinete, Matveev suspiró con alivio, por lo menos, así le pareció a Barkalov, y, haciendo sentar a su huésped en un sillón, se acomodó enfrente.

-Hace poco que estuve en su informe, Serguei Nikolaevich, donde usted expuso las bases de su teoría matemática -comenzó sin preámbulos. Y quiero decir que considero extraordinario a su trabajo. Usted, Serguei Nikolaevich, tiene mucho talento, y hasta más... Preveo que esa teoría no sólo abrirá unas posibilidades completamente nuevas en las matemáticas, sino que ejercerá una influencia enorme sobre la física.

Barkalov escuchaba sin creer a sus oídos. Era asombroso lo que decía ahora Matveev. Jamás alababa a alguien a la cara. Pero reprimía muchas veces, sin diplomacia ni compromisos. Pero lo de alabar..., tal caso Barkalov no podía recordar.