MONTAG ABEND

„Unmöglich, ganz unmöglich!“ sagte der Molkereidirektor erregt. „Vom Kuheuter bis zum Endverbraucher kommt kein Mensch mit der Milch in Berührung. Alles automatisiert, alles absolut steril. Absolut.“

Sie standen im Zimmer des Direktors, der auf ihren Anruf hin ebenfalls zur Molkerei gekommen und fast gleichzeitig mit ihnen eingetroffen war. Herbert hatte den Oberleutnant mitgenommen, Leif war im Kernkraftwerk geblieben, bei der biologischen Arbeitsgruppe, die die Klimaanlage untersuchen sollte.

Bereits auf der Treppe hatte Herbert dem Direktor erläutert, worum es sich handelte. Der hatte geschwiegen und gewartet, bis er die Tür des Direktionszimmers hinter sich geschlossen hatte, um dann sofort und heftig zu widersprechen.

„Darüber würden wir uns gern in Ruhe unterhalten“, sagte Herbert nun.

„Ach so ja, entschuldigen Sie, bitte nehmen Sie Platz, ich will selbstverständlich alles tun, was ich zu einer Klärung dieser Angelegenheit beitragen kann, aber durch unsere Milch? So was gab es ja noch nie!“

Sie setzten sich zu dritt an einen Tisch und schwiegen einen Augenblick. Dann meinte Herbert: „Sie haben da etwas sehr Wichtiges gesagt: So was gab es noch nie. Das trifft auch auf die Krankheit zu. Unmöglich oder nicht – überwinden Sie sich bitte und lassen Sie uns gemeinsam folgendes durchdenken: Wir – wir räumen ein, daß es sich zunächst nur um eine Vermutung handelt. Und Sie – lassen Ihre verständliche Erregung darüber beiseite und nehmen einmal an, unsere Vermutung träfe zu. Wie könnten wir dann den Weg weiter zurückverfolgen, den die Krankheitsursache genommen hat, egal, worum es sich dabei handelt?“

Der Molkereidirektor zerrte am Kragen seines Pullis, ihm war heiß. „Wie soll ich das wissen!“ rief er und beteuerte erneut, daß alle Hygienevorschriften hundertprozentig eingehalten wurden und daß es seiner Meinung nach ganz unmöglich sei…

Herbert ließ ihn reden und beobachtete unauffällig das Gesicht des Oberleutnants, das bis zur Ausdruckslosigkeit beherrscht war.

Darüber freute sich Herbert. Auch er war ungeduldig, aber er verstand, daß man dem Direktor die Möglichkeit geben mußte, seinen ersten Schreck abzureagieren. Als dessen Wortschwall abgeebbt war, bat er: „Vielleicht beginnen wir damit, daß Sie uns die Arbeitsweise der Molkerei und ihre Verbindungen zu den Erzeugern erklären?“

„Bitte schön, meinetwegen“, sagte der Direktor, noch immer in Abwehrstellung. „Wir verarbeiten die Milch aus fünf Kreisen. In jedem Kreis steht eine Milchvieheinheit mit zehntausend Plätzen. Die Milch wird durch Pipelines angesaugt. In der Hauptsache wird sie weiterverarbeitet zu Käse. Trinkmilch stellen wir nur für unsere fünf Kreise her.“ Er berichtete über die Erfolge und den steigenden Absatz der Molkerei, über die Aufnahme neuer Rezepturen aus befreundeten Ländern, über die bevorstehende Einrichtung eines wissenschaftlichen Geschmackslabors. Dabei geriet er in Eifer und überwand seine Mißstimmung.

Herbert runzelte die Stirn. Allzuviel war damit nicht anzufangen. Man müßte…

Der Oberleutnant kam ihm zuvor.

„Woher stammt denn die Trinkmilch, die die Südstadt gestern und heute bekommen hat?“ fragte er.

Der Direktor schwieg ernüchtert. Dennoch schien er jetzt aufgeschlossener zu tun. „Das haben wir gleich“, sagte er und ging an seinen Arbeitstisch; die anderen folgten ihm. Er schaltete, und auf einem länglichen Bildschirm entstand ein Gewirr von Linien und Symbolen. „Das Durchlaufdiagramm vom Sonntag“, erklärte er und beugte sich darüber. „Die Frühauslieferung stammt aus – Großhennersdorf, Charge B. Die Mittagsauslieferung – ebenfalls von dort, Charge G. Jetzt bin ich selbst mal gespannt auf Montag.“ Er schaltete um. „Die Frühauslieferung – ja, die Mittagsauslieferung – ja, wieder dasselbe.“ Er schwieg.

„Das kann doch wohl kein Zufall sein!“ meinte Herbert.

„Geplant ist es freilich nicht so“, erklärte der Direktor, „aber auch nicht zufällig. Die Milchvieheinheiten liefern immer zu einer bestimmten Zeit und wir auch, so kommt diese Zuordnung zustande.“

„Ich meinte das etwas anders“, sagte Herbert trocken. „Einiges spricht dafür, daß die Krankheit aus der Milch kommt, und wenn wir nun erfahren, daß die fragliche Milch immer aus der gleichen Quelle floß…?“

„Aber da müßte ja irgendein Gift drin sein, wo soll denn das herkommen?“ protestierte der Direktor. Plötzlich leuchtete sein Gesicht auf, er hatte einen Einfall: „Und wieso dann gerade jetzt, auf einmal, plötzlich, aus heiterem Himmel – bei uns hat sich doch in den letzten Monaten überhaupt nichts verändert.“

„Gerade das müßte man nachprüfen“, sagte der Oberleutnant, „auch in Großhennersdorf.“

„Richtig“, stimmte Herbert zu, „aber erst, wenn wir hier alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen haben.“ Er wandte sich an den Direktor. „Also neue Geräte oder Teile oder Hilfsstoffe sind hier nicht verwendet worden? Könnte irgendwo ein Defekt sein? In der Pipeline zum Beispiel?“

„Die Pipelines werden turnusmäßig überprüft, mit Druckluft.“

„Wann zum letztenmal?“

„Moment – vor sechs Tagen. Wir können den Drucktest sofort wiederholen, das macht keine Schwierigkeiten. Das heißt, in einer Viertelstunde. Ein paar Vorbereitungen sind doch nötig.“

„Sehr gut“, sagte Herbert, „veranlassen Sie das bitte.“

Der Direktor stand auf und ging an seinen Arbeitstisch. Oberleutnant Hoffmeister flüsterte Herbert etwas zu.

„Augenblick bitte“, unterbrach Herbert den Direktor, der gerade telefonierte, „haben Sie noch Reste von der Milch, die an die Südstadt ausgeliefert wurde?“

„Wir bewahren von jeder Charge eine Probe auf, genau nach Vorschrift!“ erklärte der Direktor und sprach weiter ins Telefon.

Herbert nickte dem Oberleutnant zu. Der Oberleutnant ging zur Tür, aber da unterbrach der Direktor sein Gespräch und sagte: „Hier kommt ein Videoruf für Sie, Herr Lehmann, aus dem Kreiskrankenhaus!“

Ein Gemenge aus zwei Komponenten! Im Ultramikroskop wurden sie sichtbar: großflockig die eine, kleinkörnig und sehr viel dichter die andere. Man müßte sie trennen. Aber wie?

Wiebke verschloß den Objektträger, so daß sie den Rand der Probe vor Augen hatte. Hier lagen einige von den kleinen Körnern frei herum, sie waren anscheinend aus den Flocken herausgefallen. Also müßte man sie ausschütteln können.

Sie stellte den Rüttler an und gab eine Probe von den Explosionsrückständen hinein. Während das Gerät lief, überlegte Wiebke, welche Versuche sie mit den beiden Komponenten zuerst anstellen sollte. Man müßte eine Arbeitshypothese über ihre Entstehung aufstellen. Zwei Phasen, eine dichte und eine lockere – natürlich, die Explosionswelle hatte ja Verdichtungen und Verdünnungen, Druckanstieg und Druckabfall hervorgerufen, möglicherweise hatte der Druckanstieg die Polymerketten ineinander verschoben und die Plaststaubkörnchen derartig verdichtet. Und die lockere, flockige Spielart? Im Druckabfall kondensiert? Wiebke überschlug, ob die Energie der Explosionswelle dafür ausgereicht haben konnte – das Ergebnis war positiv. Aber das besagte noch nicht viel. Genaue Analysen waren notwendig. Und praktische Kontrollversuche – die Bakterien ansetzen – einmal auf die dichte Phase, einmal auf die lockere und einmal auf das Gemenge.

Sie stellte den Rüttler ab. Die Analyse hatte Zeit, sie konnte sowieso nur einen Teil davon selbst machen. Aber die Kontrollversuche!

Sorgfältig entnahm sie dem Rüttler Proben. Das Ultramikroskop bestätigte, daß ihr die Trennung gelungen war. Sie setzte allen drei Proben Bakterien zu. Ungeduldig wechselte sie mehrmals die Objektträger – zu dumm, daß sie nur ein einziges Ultramikroskop hatte! Plötzlich vermeinte sie, Unterschiede in der Entwicklung der Kultur zu sehen. Danach wieder schien es ihr, als habe sie sich geirrt. Sie beschloß, eine Viertelstunde nicht hinzusehen.

Und dann war das Ergebnis ganz eindeutig: Die eine wie die andere Phase brachten, für sich genommen, keinen wesentlichen Fortschritt. Nur im Gemenge entwickelten sich die Bakterien stürmischer! Also war die Hauptfrage jetzt: wie dieses Gemenge zuverlässig erzeugen? Druckwellen durch den Staub leiten? Vielleicht mit Ultraschall? Oder im festen Plastmaterial Explosionen erzeugen? Aber warum den eigenen Kopf martern, wenn man Verwandte hat? Onkel Richard muß helfen.

Onkel Richard machte ein brummiges Gesicht, als er vor dem Videoschirm erschien; Wiebke hatte ihn von einer Partie Go weggeholt. Aber er konnte seiner Lieblingsnichte nichts abschlagen. Geduldig hörte er an, was Wiebke berichtete.

„Deine ewige Rumprobiererei!“ knurrte er, als sie schwieg. „Wann wirst du endlich anständige wissenschaftliche Arbeit machen! Experimentierst da ins Blaue…“

„Tut dein linker Ringfinger immer noch manchmal weh?“ fragte Wiebke in unschuldigstem Ton. Dieser Ringfinger war ihr stärkstes Argument – Onkel Richard hatte ihn als junger Wissenschaftler infolge seiner Experimentierwut eingebüßt. Das Argument traf auch diesmal ins Schwarze.

„Schon gut, schon gut“, sagte er, „hast recht, tob dich aus. Hauptsache, es kommt etwas dabei heraus. Also, was war das?“

Er hatte wie üblich nur zerstreut zugehört und rief sich nun ins Gedächtnis, was Wiebke gesagt hatte. Sie wußte, daß sie ihn dabei nicht stören durfte.

„Am besten gefällt mir dein Gedanke“, sagte er nach einer Weile, „die Explosion im festen Plastmaterial selbst zu erzeugen. Es müßten viele kleine, sehr schnelle Explosionen sein, so daß das Material selbst als Druckbehälter wirkt. Versuch's doch mal mit einem starken Impulslaser. Wär das was?“

„Laser!“ sagte Wiebke verblüfft. „Daß ich darauf nicht selbst gekommen bin.“

„Gewußt, wo“ triumphierte Onkel Richard. „Übrigens hat doch kürzlich jemand darüber geschrieben, warte mal…“ Und er nannte aus dem Kopf drei, vier Artikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften. „Reicht dir das?“

„Völlig!“ sagte Wiebke. „Zum Dank wünsche ich dir, daß du deine Partie Go gewinnst!“

„Kein Problem, ich spiel ja gegen mich selbst!“ brummte Onkel Richard.

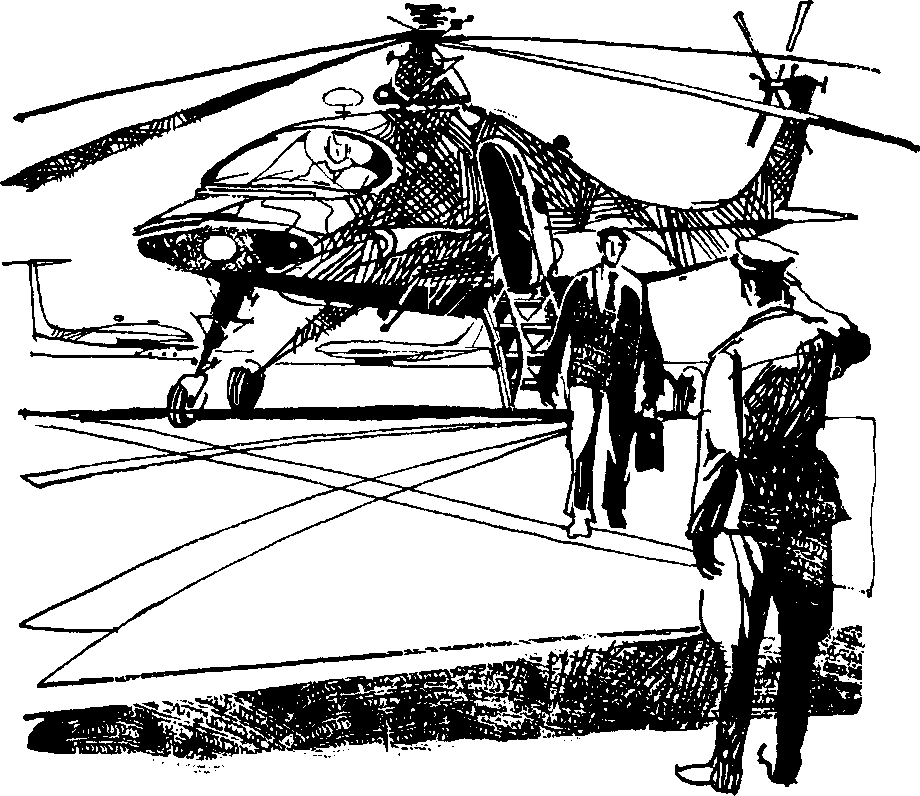

Der Hubschrauber landete vor der Flugleitzentrale. Als Herbert Lehmann herausgeklettert war, trat ihm ein Offizier entgegen und legte die Hand an die Mütze: „Genosse Beauftragter der Regierungskommission – Objekt bereit zum Empfang der Sondertransporte. Es meldet Major Wendler, Diensthabender Offizier der Flugleitung.“

Herbert dankte verwirrt und gab dem Offizier die Hand. Fehlt bloß noch die Ehrenkompanie, und der diplomatische Akt ist vollkommen! dachte er. Und was bin ich hier? Beauftragter der Regierungskommission? Bisher hatte er nur gewußt, daß er im Auftrag von Dr. Monika Baatz die sowjetischen Genossen in Empfang nehmen und zum Kreiskrankenhaus bringen sollte. Sie hatte ihn über Video dringend darum gebeten, und er hatte die weiteren Nachforschungen in der Molkerei dem Oberleutnant überlassen.

„Wo möchten Sie sich aufhalten?“ fragte der Offizier.

„Zunächst muß ich einiges mit Ihnen besprechen, später dann wäre ich gern selbst in der Flugleitung dabei, wenn das den Betrieb nicht stört.“

„Selbstverständlich nicht“, sagte der Major. „Bitte kommen Sie, ich darf doch vorangehen.“

Als sie ins Helle traten, sahen sich beide unauffällig an. Der Major lächelte plötzlich, und in diesem Augenblick wußte Herbert, daß er ihn kannte. Aber woher?

„Bezirksliga, vor vier oder fünf Jahren!“ sagte der Major. „Ich war Linksaußen bei Vorwärts. Sie standen im Tor von Wissenschaft.“

„Richtig!“ Herbert freute sich. „Heute halte ich andere Bälle.“

„Diplomatische?“

„Um Himmels willen“, wehrte Herbert ab. „Umweltschutz.“

„Aua!“ rief der Major. „Wer hat auf dem Gebiet schon ein ganz reines Gewissen. Neulich zum Beispiel…“

Herbert spürte eine gewisse Verlegenheit im Geplauder des Offiziers, und er wußte auch den Grund. Es war immer dasselbe, wenn man einen alten Bekannten aus der Armee traf: Im ersten Moment gab es kleine Schwierigkeiten mit dem Du oder Sie. Er mußte dem anderen die Entscheidung abnehmen. „Wo wir jetzt hingehen“, fragte er, „hast du da eine Videoverbindung?“

„Hab ich“, sagte der Major, „es kam auch schon ein Anruf für dich, vom Kreiskrankenhaus, du sollst zurückrufen.“

Sie betraten ein kleines Zimmer. Herbert wollte gleich das Video einschalten, aber der Major blickte auf die Uhr und sagte: „Warte noch einen Moment, jetzt geht hier gleich was los. Drei Maschinen starten zu einem Nachtflug. – Da.“ Alles im Zimmer schien zu vibrieren.

„Euer normaler Betrieb läuft weiter?“ fragte Herbert, als wieder Ruhe eingetreten war.

„Jetzt noch“, antwortete der Major. „Der erste Sondertransport kommt in zwei Stunden, in anderthalb Stunden frühestens übernehmen wir, bis dahin sind die Maschinen längst wieder gelandet.“

„Gut, dann rufe ich jetzt erst mal das Kreiskrankenhaus an.“

Dr. Monika Baatz war die Anruferin gewesen, sie wollte wissen, ob alles in Ordnung sei.

Herbert schwieg nach dem Anruf eine Weile, dann sagte er: „Ich möchte, daß in der Flugleitung alle Funktionen doppelt besetzt sind. Die Genossen müssen angewiesen werden, beim geringsten Anzeichen einer Ermüdung sofort an den Reservemann zu übergeben. Geht das?“

Der Major nickte zustimmend. „Ich spreche mit dem Kommandeur. Wir werden Alarm auslösen.“

Die drei Biologiestudenten, die hier ihr Praktikum absolvierten, hatte Leif bisher nur flüchtig kennengelernt, und das nur, weil sie überall zu dritt auftraten und das Kleeblatt genannt wurden. Nun waren sie mit ihrer Idee an ihn herangetreten, weil sich längst herumgesprochen hatte, daß er bei der Erforschung der Krankheit helfen sollte. Zu viert kletterten sie im Rohrleitungsnetz der Klimaanlage herum. Das machte sogar Spaß! Obwohl sie viele hundert Meter voneinander entfernt waren, konnten sie sich manchmal flüsternd unterhalten, ein anderes Mal wieder klangen die Stimmen wie über Hall, und manchmal riß die Hörverbindung ganz ab. Das war lustig, und sie kümmerten sich gar nicht darum, daß das halbe Kernkraftwerk ihrer Unterhaltung zuhören konnte.

Als sie die Proben von zwanzig verschiedenen Punkten der Klimaanlage im Arbeitsraum der Biologen zusammengetragen hatten, begann eine Tätigkeit, die für Leif ein Buch mit sieben Siegeln war. Den ersten Hantierungen mit den Folien, die an die inneren Wandungen der Klimaanlage geklebt und dann wieder abgerissen worden waren, hatte er noch folgen können. Die Folien wurden jetzt wieder aufgeklebt, diesmal auf Gewebestreifen, und sorgfältig in einer Kassette gebündelt. Und dann, nach einer guten halben Stunde im Brutschrank, wurde diese Kassette in den Schlund einer Gerätestrecke gesteckt.

„Eine hübsche kleine Anlage, was?“ sagte die Studentin zu Leif, der hier recht unbeholfen herumstand. Dann zeigte sie nacheinander auf die verschiedenen Teile und erklärte: „Mikrotom, Sortierautomat, Objektzuführung, E-Mikroskop, Synchronkamera, Objektspeicher. In spätestens zehn Minuten sind die Proben durch, dann müssen wir mit dem Film zum großen Rechner. Die Jungs bereiten inzwischen das Erkennungsprogramm vor.“

„Danke“, sagte Leif, „da kenn ich mich dann wieder aus. Aber Sie könnten mir öfter Nachhilfeunterricht in Biologie geben!“

Die Studentin schnipste ein Stäubchen von ihrem Ärmel. „Aber nur über Mikroorganismen!“ sagte sie kühl.

Schon nach wenigen Minuten rutschte die erste Filmkassette aus einem Schlitz – fünf wurden es im ganzen, jede mit etwa zehntausend Aufnahmen.

Nicht ganz so schnell ging es am Rechner. Jede Aufnahme mußte in Bildpunktsignale zerlegt und für den Rechner kodiert werden, das dauerte einige Zeit, da das Kernkraftwerk ja nicht auf solche Aufgaben spezialisiert war und folglich dafür nicht die modernsten Geräte hatte. Die Erkennung selbst dauerte dagegen nur Sekunden. Der Rechner sortierte achtzehn Aufnahmen aus.

„Also doch!“ rief Leif.

„Das sagt noch gar nichts“, belehrte ihn der größere von den beiden Studenten. „Das bedeutet erst mal nur, daß auf diesen Aufnahmen regelmäßige geometrische Strukturen zu erkennen sind. Jetzt geht's erst richtig los!“ –

„Bitte achten Sie nachher auf diese drei Manometer“, sagte der Molkereidirektor. „Sie zeigen den Druck in den verschiedenen Streckenabschnitten an. Wenn die Pipeline dicht ist, müssen sie völlig unbeweglich bleiben. Sie sind so empfindlich, daß sie den geringsten Druckabfall anzeigen, auch wenn irgendwo nur etwas absickert.“ Oberleutnant Hoffmeister nickte.

Der Direktor nahm das Mikrofon. „Protokoll ab. Außerordentlicher Drucktest auf Strecke fünf – Molkerei Großhennersdorf. Strecke fünf frei?“

„Ist frei!“ meldete der Schaltwart.

„Ich rufe Großhennersdorf. Alles fertig?“

„Fertig!“ kam die Antwort.

„Abzweigungen abblocken!“

„Abzweigungen sind abgeblockt!“ bestätigte der Schaltwart.

„Kompressoren an!“

„Kompressoren laufen!“

„Schieber auf!“

„Ist auf!“

Der Oberleutnant starrte auf die Manometer – nichts bewegte sich auf den Skalen.

Der Direktor deckte das Mikrofon mit der Hand ab. Er zeigte auf eine andere Skale, deren Zeiger sich zitternd verschob. „Hier ist das Hauptmanometer“, erklärte er, „die drei Feinmanometer zeigen erst an, wenn der Testdruck erreicht ist. Sie registrieren nur den Druck in der unmittelbaren Umgebung des Testdrucks.“

Nach einigen Minuten begannen auch die Feinmanometer anzuzeigen.

„Testdruck erreicht!“ meldete der Schaltwart.

„Schieber schließen!“ befahl der Direktor.

„Sind geschlossen!“

„Kompressoren aus!“

„Sind aus.“

„Teilstreckenschieber schließen!“

„Sind geschlossen!“

Schweigen herrschte. Die Anzeigegeräte standen unbeweglich – eine Minute, zwei, drei Minuten.

„Ich glaube, wir können die Leitungen als dicht ansehen“, sagte der Oberleutnant.

„Vorgeschrieben ist eine Viertelstunde“, erwiderte der Direktor.

„Gut, warten wir.“

„Ein anderes Ergebnis hätte mich auch sehr überrascht“, sagte der Direktor plötzlich, „denn – Moment mal…“ Er schaltete an seinem Arbeitstisch herum, auf dem Bildschirm erschien wieder das Linienwerk der Zu- und Auslieferungen, das der Oberleutnant schon einmal gesehen hatte.

„Ist Ihnen etwas Neues eingefallen?“

„Ja – daß ich nicht gleich daraufgekommen bin!“ sagte der Direktor. Man spürte Erleichterung in seiner Stimme. „Die Krankheit ist doch nur in der Südstadt aufgetreten, nicht wahr?“

„Ja, bisher wenigstens.“

„Die fragliche Milch ist aber nicht ausschließlich an die Südstadt geliefert worden!“

„Wohin denn noch?“ fragte der Oberleutnant beunruhigt.

„Der größte Teil ging in die Verarbeitung“, erklärte der Direktor, „der kleinere in die Südstadt und ein Rest nach – dreiundzwanzig. Das ist – Kentzien. NVA.“ Der Oberleutnant sprang auf.

„Der Flugplatz?“

„Ja, ich glaube, das ist ein Flugplatz.“

„Wann? Gestern oder heute?“

„Heute, gestern nicht.“

„Ich muß sofort mit Inspektor Lehmann sprechen. Er ist auf diesem Flugplatz. Dort landen heute nacht die Chartermaschinen.“

„Du glaubst also, das ist eine mildere Form dieser Krankheit?“ flüsterte der Chefarzt.

„Ich befürchte es nur“, flüsterte Monika Baatz zurück.

Sie saßen beide im fast dunklen Raum neben dem Bett der schlafenden Schirin Trappe und dem EEG.

„Na gut – ich fühle mich jedenfalls völlig frisch!“ meinte der Chefarzt munter.

„Ja, nach zwei Stunden Schlaf. Aber wenn du so munter bist – machen wir doch mal ein Streitgespräch!“

„Können wir das riskieren?“ fragte der Chefarzt. „Wir beide?“

„Laß diese Anspielungen. Dazu ist die Sache zu ernst.“

„Gut – worum soll's denn gehen?“

„Virus oder Vergiftung“, sagte die Ärztin. „Ich vertrete die These Vergiftung.“

„Dann nehme ich Virus. Davon bin ich sowieso überzeugt.“

„Ich auch – noch. Vielleicht nicht mehr so ganz. Um so notwendiger ist ein solches Gespräch. Fang an!“

„Bitte“, sagte der Chefarzt. „Erstes Argument: die Entstehung und Ausbreitung. Erste Fälle im Kraftwerk, weitere Ausbreitung in der Südstadt, wo viele Kraftwerker wohnen, und im Kraftwerk selbst. Das bedeutet Ansteckung. Andere Erreger als Viren sind aber durch die Untersuchung ziemlich ausgeschlossen.“

„Erstes Gegenargument: Zwischen den meisten Erkrankten lassen sich keine Kontakte nachweisen. Kontaktpersonen wiederum sind nicht erkrankt. Ausnahme der eine mit der milderen Form – wenn es wirklich eine ist. Aber das Gegenargument ist schwach, ich gebe es zu.“

„Gut, zweites Argument: die Neuartigkeit der Krankheit. Nachdem Strahlung als Ursache offenbar ausgeschlossen ist, müßte die Ursache in anderen neuartigen Einflüssen liegen. Bisher wurde nicht die Spur davon entdeckt. Warum nicht vor fünf Jahren im Nachbarkreis, sondern hier und heute? Woher soll gerade hier, gerade am Sonntag ein neues Gift aufgetaucht sein, und wie soll es an die Erkrankten gelangt sein? Mit Erregern ist das anders. Da bilden sich immer wieder neue Mutationen. Aber das brauch ich dir ja nicht zu sagen.“

„Aber für Erreger steht dieselbe Frage, wenn auch nicht so kraß. Auch dieses Argument ist stärker als sein Gegenargument. Weiter.“

„Nun bist du dran“, sagte der Chefarzt. „Mit den Argumenten für eine Vergiftung.“

„Erstens – die kurze Frist bis zum Ausbruch der Krankheit ist für einen biologischen Erreger, der sich erst im Körper vermehren muß, also eine Inkubationszeit benötigt, unmöglich.“

„Gleich zwei Gegenargumente: Erstens ist das nur durch einen einzigen Fall belegt, also kann es sich um einen Trugschluß handeln. Zweitens – es muß sich um ein neues Virus handeln, dessen Vitalrhythmus wir nicht kennen, und das von ihm als Wirt bevorzugte Gebiet des Körpers ist offenbar sehr klein. Also könnte eine viel schwächere Vermehrung als sonst üblich bereits wirksam werden.“

„Schwach. Und nun Argument zwei: Die Plötzlichkeit des Ausbruchs.“

„Dagegen läßt sich schwer etwas sagen. Allerdings wissen wir von keinem Kranken direkt, daß er sich vorher mopsfidel und ganz normal gefühlt hätte. Für diese Schlußfolgerung gibt es wieder nur ein Beispiel. Aber die Plötzlichkeit selbst – muß ich anerkennen. Hast du noch mehr?“

„Ja, noch eins. Der Kollege vom Umweltschutz hat etwas herausgefunden.“

„Das sagst du erst jetzt?“

„Pscht, ruhig! Er hat angerufen, als du geschlafen hast. Man hat dort festgestellt, daß alle Erkrankten in der fraglichen Zeitspanne Milch getrunken haben.“

„Milch! Ist doch lächerlich. Milch trinkt jeder.“

„Und daß die Auslieferung der Milch – als einzige Lebensmittellieferung – für die Südstadt getrennt erfolgt.“

„Ach nee. Da siehst du mal, wohin die blinde Statistik führt.“

„Na, ich weiß nicht, ich würde das nicht so abtun.“

„Unsinn. Jeder trinkt Milch. Ich hab auch Milch… getrunken…“ Seine Stimme war plötzlich kleinlaut geworden.

„Eben. Und ich hab Fräulein Trappe hier gefragt, sie hat am Nachmittag, als sie hier angekommen war, ebenfalls Milch getrunken.“ Aber der Chefarzt gab sich nicht so schnell geschlagen.

„Zwei- bis dreitausend Bürger, nur mal geschätzt, trinken Milch in der Südstadt. Nicht mal ein Prozent davon wird krank. Wo kann da eine Vergiftung sein?“

„Das ist der schwache Punkt“, räumte die Ärztin ein. „Also: für beide Hypothesen gibt es Argumente, beide haben viele schwache Punkte. Deshalb muß man beide verfolgen. – Halt, hier tut sich was!“ Sie blickte konzentriert auf Schirin Trappe und das EEG-Gerät.

Die Kurve, die langsam über den grünlich schimmernden Schirm lief, wurde unruhig. Die ausgeprägten Höhen und Tiefen, die Schlafspindeln verschwanden, die Zacken blieben flach, wurden aber häufiger. Dr. Baatz drückte auf die Stoppuhr. „Desynchronisation nach gut anderthalb Stunden. Jetzt bin ich gespannt, ob sie erwacht wie am Tage oder ob sie durchschläft.“

„Was würdest du daraus schließen?“ fragte der Chefarzt.

„Wenn sie durchschläft, würde ich das für positiv halten. Das würde bedeuten, daß der normale biologische Rhythmus weiterbesteht und er nur von einer Störung überlagert ist. Wenn sie aber nicht durchschläft, sieht die Sache schlimmer aus, dann muß man fürchten, daß der natürliche Rhythmus gestört ist und damit auch die Formation, die ihn steuert, das retikuläre System. Dann könnte der Schaden irreparabel sein.“

„Verdammt“, sagte der Chefarzt, „wenn wir bloß mehr Enzephalografen hätten. Alle müßten gleichzeitig angeschlossen sein, dann hätte man Vergleichsmaterial.“

„Ingenieur Andropow bringt zehn Geräte mit, ganz neue Typen, die Nullserie. Die werden uns mehr erzählen.“

„Na ja“, wandte der Chefarzt ein, „neue Geräte, man muß erst lernen, damit zu arbeiten…“

Monika Baatz atmete tief durch.

„Schon gut“, sagte der Chefarzt, der dieses Durchatmen auf seinen Einwand bezog.

„Nein, hier“, sagte die Ärztin, „der Schlaf synchronisiert sich wieder!“

„Bitte machen Sie in der Molkerei dort weiter, und wenn sich noch etwas ergibt, rufen Sie sofort an!“ Herbert schaltete das Video in der Flugleitung ab und wandte sich an Major Wendler. Aber der hatte schon verstanden, was auf dem Spiel stand.

„Die Übung wird abgebrochen!“ befahl er. „Führen Sie die drei Maschinen auf dem zeitlich kürzesten Wege zurück!“

„Was sind das für Maschinen?“ fragte Herbert. „Ich meine, wie stark ist die Besatzung?“

„Einsitzer“, sagte der Major ernst.

„Und was ist, wenn…? Könnt ihr solch eine Maschine automatisch landen?“

Der Major schüttelte den Kopf. „Sie kann eine Zeitlang automatisch fliegen, nicht sehr lange, dazu ist sie zu schnell. Aber landen – nein. Das einzige, was wir von hier aus tun können, ist das Katapult auszulösen.“

„Dann würde ich das bei der Kursfestlegung für den Rückflug einkalkulieren“, sagte Herbert.

Der Major gab die entsprechenden Anweisungen. Herbert hörte zu, wie das Leitpersonal mit den Piloten sprach. „Ihr sprecht Klartext?“ fragte er.

„Die Ver- und Entschlüsselung erfolgt automatisch“, erklärte der Major.

„Dann könnte ich mit den Piloten sprechen?“

„Natürlich; willst du?“

„Ich glaube, es ist notwendig.“

Schnell war die Schaltung hergestellt. Herbert wurde an ein Mikrofon gebeten.

„Genossen, hier spricht der Inspektor Lehmann, Beauftragter einer Regierungskommission. Ich befinde mich in Ihrer Flugleitung und muß Ihnen einige Fragen stellen. Bitte wundern Sie sich nicht und nehmen Sie die Antwort sehr ernst. Frage eins: Hat jemand von Ihnen in den letzten vier bis fünf Stunden Milch getrunken?“ Zwei von den drei Piloten bejahten die Frage.

„Frage zwei: War jemand von Ihnen gestern oder heute in Neuenwalde?“

Der zweite Pilot bejahte.

„Genossen, es handelt sich um folgendes: In Neuenwalde ist eine unbekannte Krankheit ausgebrochen. Ihr erstes Anzeichen ist das plötzliche Einschlafen des Erkrankten. Die Krankheit kann ansteckend sein, es kann sich jedoch auch um eine Vergiftung handeln, die durch Milch erfolgt ist. Falls Sie bemerken, daß Sie plötzlich müde werden, schalten Sie sofort den Autopiloten ein. Machen Sie sich klar, daß Sie, wenn der Fall eintritt, höchstens vier bis fünf Sekunden Zeit dafür haben. Major Wendler wird Ihnen jetzt diese Anweisung bestätigen. Wir beraten über weitere Verhaltensmaßregeln und werden Sie in einigen Minuten darüber unterrichten. Ich übergebe!“

„Und wie dann weiter?“ fragte der Major, nachdem er Herberts Weisung bestätigt hatte.

„Wie erfahrt ihr hier, daß der Autopilot eingeschaltet ist?“

„Durch ein automatisches Funksignal.“

„Gut. Dann könnt ihr an einem geeigneten Punkt der Flugbahn katapultieren, so daß die Maschine in unbewohntem Gelände zerschellt. Aber was ist, wenn der kritische Moment während der Landung eintritt? Die Landung dauert doch einige Minuten?“

„Ja, hm. Die Piloten haben in ihrem Kampfsatz eine Spritze mit einem Anregungsmittel, ob das etwas nützt?“

„Da müssen wir uns konsultieren!“ sagte Herbert und wies mit dem Kopf zum Videoschirm.

Die Verbindung war schnell hergestellt.

„Um was für ein Mittel handelt es sich?“ fragte Frau Dr. Baatz, nachdem Herbert sie informiert hatte.

Major Wendler ließ die Katalognummer des Mittels aus der Datenbank des Flughafens abrufen und las sie ihr vor.

Monika Baatz schwieg lange. Herbert war sich darüber klar, daß sie auch nicht viel dazu sagen konnte, war doch die Natur der Krankheit noch gar nicht erkannt. Sie kann doch nur sagen: vielleicht! dachte er, warum sagt sie es nicht, dazu braucht sie doch nicht soviel Zeit.

Aber Monika Baatz hatte noch eine Frage: „Es gibt keine andere Möglichkeit?“

„Wenn die Piloten mit der Landung begonnen haben, nicht mehr“, erklärte Major Wendler.

„Dann sollen sie alle drei bei Beginn der Landung das Mittel injizieren!“ sagte die Ärztin entschlossen. „Und noch etwas – jeder Pilot hat doch sicherlich, wie soll ich mich ausdrücken, einen Partner, mit dem er in ständigem Kontakt steht?“ Der Major bestätigte das.

„Wird dabei viel gesprochen?“

„Nur das Nötigste.“

„Dann vereinbaren Sie mit den Piloten, daß während der gesamten Landung ein ununterbrochenes Wechselgespräch stattfindet. Ich weiß nicht, wie Sie das machen können, vielleicht erläutern die Piloten jeden Handgriff, und ihre Partner antworten mit ganz bestimmten Worten. Überlegen Sie sich das bitte, es geht um ein Gespräch, das zur Konzentration, zur Antwort zwingt, zu einer überlegten Antwort, ein Wachhaltegespräch, verstehen Sie!“

„Ich verstehe“, sagte der Major. Und zu Herbert gewandt, fuhr er fort: „Ich alarmiere die Rettungsmannschaft. In fünfzehn Minuten setzen die Maschinen zur Landung an.“

Der alte K. O. bewohnte ein Einfamilienhaus im Norden der Bezirkshauptstadt, ganz am Ende einer steilen Seitenstraße. Es genügte, die ungefähre Lage zu kennen, denn die Straße zeigte ein unverwechselbares Merkmal: Alle Häuser hatten kunstgeschmiedete Gartentüren und Lampen. Das Grundstück, bei dem sogar der Zaun in Kunstschmiedearbeit ausgeführt war, gehörte K. O.

Das Haus, das der Alte bewohnte, war nicht eins der kleinsten. Es hatte fünf Zimmer, von denen K. O. selbst freilich nur eins bewohnte; aber nicht selten kam Besuch: Kinder, Enkel, allerdings häufiger noch die Freunde und Aktiven des edlen Kunstschmiedehandwerks. Und vor allem hatte das Haus einen Keller – groß, klimatisiert, wohlausgestattet mit allem Gerät, das der Künstler brauchte, und natürlich schallisoliert.

Wiebke hörte nur an einem leisen Pochen, daß K. O. gerade wieder sein Steckenpferd ritt oder, wie man früher sagte, seinem Hobby nachging. Sie war schon öfter hiergewesen und kannte Sitten und Gebräuche, hielt sich also nicht lange mit vergeblichem Klingeln auf, sondern drückte den verborgenen Öffnungsmechanismus der Gartentür und marschierte schnurstracks in den Keller.

K. O. mit Lederschürze und Schutzbrille an Arbeiter auf alten Gemälden erinnernd, zog gerade mit einer langen Zange ein glühendes Stück Eisen aus einem Induktionsofen und hielt es unter einen mechanischen Hammer, der mit lauten Schlägen auf und nieder ging, drehte es hin und her, verschob es – nur ein Fachmann hätte vielleicht sehen können, was da im Entstehen war, Wiebke vermochte es nicht zu erkennen, aber sie wußte, daß sie jetzt warten mußte, bis K. O. den Arbeitsgang beendet hatte. Hier war er der Meister, hier lief die Zeit, wie er es bestimmte.

Minuten vergingen. Schließlich stellte K. O. den Hammer ab, betrachtete prüfend das schon erheblich verformte Stück Eisen, das aber immer noch nichts verriet, nickte und hängte es behutsam in ein Metallregal.

Dann legte er Brille und Schürze ab und wandte sich schmunzelnd an Wiebke.

„Na, was gefunden?“

„Hm!“ machte Wiebke. „Laser.“

„Laser?“ fragte K. O. neugierig. „Erklär mal das Prinzip.“

„Viele kleine Explosionen, im Abstand von vielleicht hundertstel Millimetern in der kompakten Folie. Die wirkt dann gleichzeitig als Druckgefäß.“

„Nicht schlecht!“ lobte K. O. „Wenn's klappt. Also kein Staub. Auch gut, können wir die Schwemmen beibehalten.“ Er sah Wiebke prüfend an und fragte dann: „Onkel Richard, was?“

„Ja“, antwortete sie.

„Na, dann wollen wir mal darüber nachdenken lassen!“ schlug K. O. vor. Es war ein Lieblingsausdruck von ihm. Er erklärte in den seltenen Fällen, wenn er gesprächig wurde, gern seine Auffassung, daß die Dinge selbst denken, falls man sie nur in der richtigen Reihenfolge langsam an seinem geistigen Auge vorbeiziehen läßt. „Also Laser. Schnelle starke Impulse. Da müssen wir eins von beiden bewegen, den Laser oder die Folie. Der Laser ist kompliziert und teuer, also bewegen wir lieber die Folie. Einverstanden?“

Wiebke blickte ihn abwartend an. In diesen Fragen war sie hilflos, nicht nur in praktischer Hinsicht, sondern auch in der Beurteilung der Möglichkeiten. K. O. erwartete wohl auch gar keine Erwiderung, denn er fuhr fort: „Aber viel hält das Zeug nicht aus, mit Müh und Not ziehen wir ja die Bahnen aus der Wand, ohne daß sie zerreißen. Also Bewegung ohne Beanspruchung der Folie, auf einer Unterlage vielleicht, mit dieser Unterlage gemeinsam. Muß ziemlich schnell fertig sein, nicht? Na ja, ich mach erst mal was zu trinken.“

Er erhob sich, ging in eine Ecke des Kellers, die durch einen Vorhang abgeteilt war und wo, wie Wiebke wußte, einiges Küchengerät stand. Sie hörte, daß er eine Küchenmaschine einschaltete.

„Was mixt du denn da?“ fragte sie.

„Etwas Erfrischendes“, rief er. „Wirst schon sehen! Ist dir nicht heiß?“ Tatsächlich, es war warm hier, jetzt merkte sie es auch. Aber das mußte ein kompliziertes Getränk sein, das da entstand, denn die Küchenmaschine lief und lief.

Wiebke stand auf und ging hinter den Vorhang. In einem gläsernen Mixbecher quirlte eine farbige Flüssigkeit. K. O. starrte wie gebannt darauf.

„Siehst du das?“ fragte er, ohne den Blick abzuwenden.

„Ja“, antwortete Wiebke verständnislos.

„Gar nichts siehst du!“ behauptete K. O. und schaltete den Mixbecher ab. „Setz dich hin, man schleicht sich nicht bei fremden Leuten in die Küche!“

Lachend kehrte Wiebke an ihren Platz zurück. Gleich darauf servierte K. O. das Getränk in flachen Schälchen. Es schmeckte – nun, es schmeckte hervorragend, Wiebke hätte den Geschmack allenfalls mit ein paar Reklameplattheiten umreißen können. Sie aß zwar gern gut, verwendete jedoch nie übermäßig viele Gedanken darauf, es erschien ihr überflüssig. Nach dem Rezept fragte sie nicht erst, sie wußte, daß K. O. keine Rezepte verriet. Und K. O. war viel zu selbstbewußt, um auf bewundernde Äußerungen über seine Koch- und Mixkunst Wert zu legen.

„Und wieso habe ich gar nichts gesehen?“ fragte Wiebke, nachdem sie der Erfrischung wenigstens einige Augenblicke andächtigen Schweigens gewidmet hatte.

„Die Tulpe!“ sagte K. O. „Die Mixtulpe. Theoretisch würde man doch den gleichen Effekt erreichen, wenn der Becher sich drehen und der Quirl still stehen würde!“

Jetzt verstand Wiebke. „Eine Trommel meinst du – die Folie in einer Trommel, und auf der Achse der Laser!“

„Na siehste“, sagte K. O. und zog sich ein Stück Papier heran. „Und nun wollen wir mal rechnen!“

Leif Amwald langweilte sich. Seit einer Stunde bearbeiteten die drei Studenten jene achtzehn Objekte, die der Rechner aussortiert hatte. Das klickte, summte, blinkte ununterbrochen, die drei riefen sich aha und oho und ab und zu unverständliche Abkürzungen zu – nur Leif verstand nichts von dem, was da vorging. Stören wollte er nicht, helfen konnte er nicht – er fühlte sich überflüssig!

Seine Gedanken gingen spazieren. Es dauerte nicht lange, da waren sie bei Schirin angekommen. Eine flüchtige Bekanntschaft? Er gestand sich ein, daß sie das schon nicht mehr war – spätestens seit dem Augenblick am Video, als er um sie Angst gehabt hatte. Merkwürdig, sie sah auf dem Videoschirm genau so attraktiv aus wie in Natur. Als er diese Feststellung in Gedanken formuliert hatte und ihr nachhorchte, mußte er lachen. Na, das war doch schon die Äußerung eines Verliebten!

Und sie – war sie ihm hierher nachgelaufen? Leif überschätzte sich nicht. Der Hauptgrund war er sicherlich nicht. Aber ihr gemeinsamer Abend gestern – tatsächlich erst gestern – war schön gewesen. Warum sollte er also nicht eine Rolle dabei spielen, wenn auch nur eine kleine? Ich muß mir etwas einfallen lassen, dachte er, das wir unternehmen können, wenn wir mit der Sache hier fertig sind. Ich hab ja noch Urlaub, und sie wird sicherlich welchen kriegen, wenn sie darum bittet…

Plötzlich wurde ihm wieder bewußt, daß Schirin krank war. Er hatte noch einmal mit ihr über Video gesprochen und wußte Bescheid. Warum bin ich nicht mehr besorgt um sie? fragte er sich. Woher diese Sicherheit, daß alles gut ausgeht? Vielleicht weil wir gewöhnt sind, daß die meisten Probleme sich lösen lassen? Aber es gibt doch noch Unglück, das die Menschen überfällt? Oder fehlt mir etwas, das andere Leute haben, bin ich unfähig, irgend etwas schwerzunehmen? Er schüttelte den Gedanken ab. Aber nun konnte er nicht mehr untätig herumsitzen. „Was bedeuten denn die Autonummern hier?“ fragte er und zeigte auf den Zettel, den die Studentin neben sich liegen hatte.

Die Studentin blickte auf und sah ihn zweifelnd an. „Ach so“, sagte sie dann, „du bist ja Physiker. Das sind die Bezeichnungen, unter denen die Biester im Mikrobiologischen Katalog aufgeführt sind. Von den gängigsten Arten haben wir ja Vergleichsbilder hier, aber bei einigen werden wir wohl die Zentralbibliothek bemühen müssen. Hab ich schon angemeldet und einen Termin gekriegt für 23.30 Uhr MEZ.“

„Mitteleuropäische Zeit – wo ist die Bibliothek denn?“

„Ich meine unsere, die Biologische Zentralbibliothek in Leningrad. Ihr habt doch in der Physik bestimmt auch so was!“

Leif bejahte. „Und wenn ihr sie dort auch nicht findet, dann handelt es sich um eine unbekannte Art!“

„Das ist nicht gesagt“, ließ sich der kleinere Student hören, „aber dann sind wir erst mal am Ende unserer Kurist. Da haben wir gleich was für Professor Novak, der heute nacht kommt.“

„Wohl so eine Kapazität?“

„Allerdings. Aus Prag. Hat eben alles auch eine gute Seite. Sonst sieht man solche Leute nur am Bildschirm, allenfalls später mal auf Kongressen.“

Die Studentin hatte aufgehört, Bilder zu vergleichen, und blickte von einem zum anderen. Nun sah sie Leif mit großen, braunen Augen an. „Du mußt aber nicht denken“, sagte sie, „daß wir bloß deshalb so eifrig sind!“

Der Kommandeur war gekommen, hielt sich aber im Hintergrund und überließ Major Wendler die Leitung. Herbert Lehmann, der den Betrieb nicht kannte, merkte den Genossen nichts an, aber er spürte doch die Spannung, die über allem lag. Für die Offiziere und Unteroffiziere der Flugleitung war die Situation schon deshalb erregend, weil sich sonst nie so viele Menschen hier aufhielten. Hinter jedem Genossen stand ein zweiter, bereit, sofort die Tätigkeit aufzunehmen, wenn sein Vordermann ausfallen sollte. Auf dem Videoschirm war das ernste Gesicht von Frau Dr. Baatz zu sehen. Es war noch eine Minute bis zum Landeanflug.

Der Raum war von Stimmengewirr erfüllt. Das ständige Wechselgespräch war für die Piloten eine zusätzliche Belastung, aber es war die beste und wahrscheinlich gegenwärtig einzige Möglichkeit, einen eventuellen Ausfall sofort zu bemerken.

Auf dem Infrarot-Bildschirm war der ganze Flugbetrieb gut zu überblicken. Herbert, der nicht daran gewöhnt war, fiel es freilich schwer, sich auf diesem Bild zurechtzufinden, auf dem die Gegenstände und Gebäude so ganz anders aussahen. Lediglich in den Umrissen stimmten sie mit dem überein, was das Auge sonst wahrnahm. Die seltsame Helligkeitsverteilung, die ja von der Temperatur mitbestimmt wurde, ließ manche Dinge fremd und einige ganz unkenntlich erscheinen. Erst nach längerem Überlegen identifizierte er zum Beispiel die Fahrzeuge, die am Rand Aufstellung genommen hatten, in der Richtung, aus der der Anflug erfolgen würde.

„Achtung, an alle Piloten!“ sagte Major Wendler. – Sofort verstummen die Gespräche. – „Sie haben noch dreißig Sekunden bis zum Landeanflug. Nehmen Sie jetzt die Injektion vor! Ich wiederhole noch einmal: Bei aufsteigender Müdigkeit sofort die vorbereitete Schaltung betätigen, die das Triebwerk abschaltet und das Leitwerk blockiert. Flugleiter übernehmen!“ Er schaltete. „Schaumleger eins bis drei – ab!“

Herbert sah auf dem Schirm, wie sich drei der Fahrzeuge in Bewegung setzten. Jetzt war auch schon das Geräusch der sich nähernden Maschinen zu hören. Die Stimmen sprachen ruhig weiter – alles schien normal abzulaufen.

Die drei Fahrzeuge befanden sich jetzt in der Mitte des Rollfeldes. Sie waren auf dem Bildschirm größer geworden, Herbert konnte. mehr Einzelheiten erkennen. Die Fahrzeuge krochen langsam über das Bild – in Wirklichkeit mußten sie mit einer phantastischen Geschwindigkeit über die Pisten rasen. Nach hinten liefen sie in ein Rohr oder eine Stange aus – jedenfalls in irgend etwas, das in die Richtung der sich nähernden Maschinen zielte.

Die Gespräche liefen weiter. Herbert verstand zwar nichts – das Fliegerkauderwelsch, und dann noch durcheinander, da war er überfordert –, aber sie gaben ihm jedenfalls das Gefühl, daß bis jetzt noch alles reibungslos verlief. Natürlich hatte gegenwärtig niemand Zeit, ihm etwas zu erklären. Und um nicht zu stören, vermied er es auch, Fragen zu stellen. Die Maschinen mußten schon ganz nahe sein.

Da erschien der erste Lichtreflex auf dem Schirm, der zweite, der dritte. Die Maschinen schwebten scheinbar geräuschlos dahin, das Dröhnen kam ja aus einer ganz anderen Richtung. Überhaupt empfand Herbert die Situation als seltsam unwirklich, so als liefe ein Trickfilm ab, irgendeine Lehrdarstellung. Für ihn existierte nicht die feste Verbindung von Bild und Wirklichkeit, die für die anderen aus der täglichen Praxis heraus selbstverständlich war. Unsinnigerweise zog es ihn hinaus, er wäre am liebsten auf das Rollfeld gelaufen, wo er weder etwas erkennen noch etwas tun konnte. Er mußte alle Konzentration aufbieten, um beherrscht stehen zu bleiben und um den Vorgängen zu folgen.

Da, jetzt – die erste Maschine schien den Boden berührt zu haben, die zweite, die dritte. Die Fahrzeuge hatten etwa zwei Drittel des Weges zurückgelegt und fuhren nun vor den Maschinen her, die ihnen immer näher kamen.

„Pilot B schweigt!“ schrie jemand. Für einen Augenblick setzte das Stimmengewirr aus.

„Weitersprechen!“ befahl Major Wendler, und dann: „Schaumleger zwei – los!“

Fahrzeug und Flugzeug wurden auf dem Infrarot-Schirm plötzlich groß. Aus dem rückwärts gerichteten Rohr des Fahrzeugs quoll ein starker, sich schnell verbreiternder Strahl der Maschine entgegen. Im Bruchteil einer Sekunde war das Flugzeug in einer Wolke verschwunden, richtiger in einem Ballen Schaumstoff, der sich verfestigte, in dessen zäher Substanz die Maschine schwamm, den sie beim Weiterrasen mit sich zog…

„Eins und drei unterstützen!“ rief der Major. Die beiden Fahrzeuge schwenkten ein und spritzten ebenfalls. Wenn das Kissen, das vor der Maschine entstand, nur für einen winzigen Augenblick zu schwach wurde, müßte die Maschine sich unweigerlich überschlagen. Sie durfte nicht herauskommen aus der Masse, die ihr entgegenströmte, auch nicht seitlich…

Es waren nur Sekunden, bis das unförmige Paket am Rande des Rollfeldes zum Stehen kam, aber nicht nur Herbert waren sie wie Ewigkeiten erschienen.

Draußen heulten jetzt Sirenen auf. „Komm mit!“ forderte der Major ihn auf. Er nickte, wandte sich aber noch einmal zum Videoschirm, auf dem immer noch Monika Baatz zu sehen war.

„Es scheint alles gut gegangen zu sein“, sagte er. „Danke für Ihre Hilfe. Sobald wir mehr wissen, rufe ich Sie wieder an!“ Dann folgte er dem Major.

Sie sprangen in einen offenen Wagen, der sofort losraste – auf den weißen Ballen zu, der jetzt von Scheinwerfern hell erleuchtet war. Während sie darauflos fuhren, erkannte Herbert schon, daß der Schaumberg langsam flacher und flacher wurde, und als sie ankamen, tauchte die Kanzel der Maschine aus dem Schaumstoff auf.

„Ich denke, das Zeug wird fest?“ fragte er. „Natürlich, ist ja Unsinn“, korrigierte er sich sofort, „dann würde ja die Maschine zerschellen bei der Geschwindigkeit.“

Es wimmelte jetzt nur so von Fahrzeugen und Menschen. Der Major sah zu und schwieg. Jeder wußte, was er zu tun hatte. Es gab nichts zu entscheiden, nichts anzuordnen.

„Der Pilot lebt!“ wurde gemeldet. Und kurze Zeit später, ergänzend: „Er schläft!“

Oberleutnant Hoffmeister erwischte sich dabei, daß er gähnte. Die Verhandlungen der letzten halben Stunde waren doch sehr anstrengend gewesen, und der Tag neigte sich seiner letzten Stunde zu.

Der Molkereidirektor war kein leichter Verhandlungspartner gewesen. Der Oberleutnant wußte von Herbert Lehmann und der Direktor wußte es auch, daß die Hinweise auf die Milch als Krankheits- oder Vergiftungserreger zu vage waren, um eine Sperrung der Auslieferung durch den Umweltschutz zu rechtfertigen. Also hatte alles von einer Übereinkunft abgehangen. Dabei hatte sich der Direktor mal einsichtig, dann wieder zäh und nachgiebig gezeigt – sicherlich jeweils entsprechend den wirtschaftlichen Folgen, die die eine oder andere Maßnahme für die Molkerei hatte. Schließlich hatten sie aber doch einen zufriedenstellenden Kompromiß gefunden: Die Großhennersdorfer Milch und ihre Produkte sollten bis zu einer gründlichen Analyse oder einem anderen überzeugenden Beweis nicht ausgeliefert werden, aber höchstens für die Dauer von zwei Tagen. Herbert Lehmann hatte über Video zugestimmt.

Nun, zwei Tage kamen dem Oberleutnant nach diesem langen Tag wie eine unendliche Menge Zeit vor. Zwei Tage! Vor allem aber tröstete ihn Herberts Zustimmung ein wenig über seine persönlichen Sorgen hinweg. Der Inspektor nahm also auch an, daß man in zwei Tagen wesentlich klarer sehen würde!

Vor ein paar Stunden, als der Direktor noch mit der Auswertung des Tests beschäftig gewesen war, hatte der Oberleutnant sich für kurze Zeit aus der Molkerei entfernt und einen Bekannten aufgesucht. Jetzt holte er einen Kasten aus der Ecke, den er mitgebracht hatte, und nahm den Deckel ab. „Sehen Sie mal, was ich hier habe!“ sagte er.

Der Direktor stand auf, sah in den Kasten und prallte entsetzt zurück. „Weiße Mäuse!“ schrie er. „Tiere in der Molkerei – sind Sie denn verrückt geworden!“ Der ganze Ärger über diese verdammte Geschichte, den er solange zurückgedrängt hatte, entlud sich jetzt, als er sich – nach allen einschlägigen Vorschriften – völlig im Recht wußte. „Sie wollen die Umwelt schützen“, wetterte er, „bei Ihnen weiß wohl auch die linke Hand nicht, was die rechte tut!“ Er schimpfte noch eine Weile und schloß dann mit der Forderung: „Schaffen Sie die Biester sofort wieder weg!“

„Einverstanden“, sagte der Oberleutnant wieder friedlich. „Und Sie geben uns eine Flasche Milch von den Proben, die Sie aufbewahrt haben!“

„Sie wollen…?“

„… einen Test machen.“ Der Oberleutnant nickte. „Vielleicht bekommen wir auf diese Weise sofort Klarheit.“

Der Direktor schien für einen Moment neugierig zu sein, aber dann verschloß sich sein Gesicht wieder. „Trotzdem – hier können die Tiere nicht bleiben. Ich besorge Ihnen die Milch, und dann…“ Mit diesen Worten ging er hinaus.

Als er wiederkam, hatte er nicht nur die Milch, sondern auch eine Untertasse, die er wer weiß wo aufgetrieben hatte.

„Wir können den Tierchen ja erst mal etwas geben“, sagte er, „aber dann… Ich meine, dann geht die fragliche Milch wenigstens nicht aus dem Haus!“

Sie stellten die Untertasse voll Milch in den Karton. Zunächst waren die Mäuse mißtrauisch, aber schon wagte sich eine heran, schnupperte und trank, und bald folgten ihr die anderen.

Eine Weile sahen sie schweigend zu. Die Mäuse zeigten keinerlei Reaktion.

„Beim Menschen dauert es immerhin vier Stunden“, meinte der Oberleutnant schließlich.

„Aber eine Maus ist erheblich kleiner!“ entgegnete der Direktor.

„Das ist wahr“, sagte der Oberleutnant seufzend.

„Also dann“, drängte der Direktor und nahm die Untertasse wieder aus dem Karton. „Moment, hier kommt ein Video vom Flugplatz.“

„Kann man hier noch irgendwo essen?“ fragte Herbert den Oberleutnant, als der Nachtportier vom „Grünen Baum“ sie eingelassen hatte. Der Oberleutnant hatte hier vorsorglich ein Zimmer bestellt, für Herbert und für sich; er mochte wohl nicht allein in seine vereinsamte Wohnung zurückkehren.

„Wir haben eine wohlassortierte Gästeküche“, empfahl der Portier, „im zweiten Stock, nicht weit von Ihrem Zimmer!“

Sie gingen zunächst ins Zimmer, zogen die Mäntel aus und sahen nach den Mäusen – die waren aber alle noch munter.

„Wollen wir etwas essen!“ meinte Herbert.

„Ich mag nicht“, erklärte der Oberleutnant.

Herbert sah ihn einen Augenblick besorgt an. „Unsinn“, brummte er dann. „Kommen Sie!“

Der Oberleutnant folgte gehorsam.

Die Gästeküche, eine Einrichtung für Leute, die Spaß daran finden, sich das Essen selbst zuzubereiten oder die nach Küchenschluß noch etwas Warmes zu sich nehmen wollen, war wirklich gut eingerichtet. Aus einer Automatenwand mit mehreren hundert Fächern konnte man vorgekochte oder vorgebratene Nahrungsmittel in großer Auswahl ziehen, Gewürze waren frei verfügbar und in einem Sortiment vorhanden, das jedem großstädtischen Hotel zur Ehre gereicht hätte.

„Vorschlag – ein Beefstaek?“ meinte Herbert.

„Meinetwegen“, erwiderte der Oberleutnant lustlos. Er war jetzt niedergeschlagen und antriebslos.

„Dann machen Sie inzwischen Kaffee!“ sagte Herbert. „Oder nehmen wir Bier? Oder mögen Sie lieber Tee? Mensch, nun mal Kopf hoch!“

„Ja, ja, natürlich“, sagte der Oberleutnant hastig und in einem Ton, als sei er eben aufgewacht. „Ich mach schon!“

„Was denn?“

„Tee, wenn's recht ist.“

„Na also!“

Das Fleisch brutzelte in der Pfanne und verbreitete einen angenehmen Duft.

„Hören Sie“, sagte der Oberleutnant plötzlich, „ich möchte nicht, daß Sie meinetwegen Ärger bekommen. Wenn ich jetzt in Ruhe meine ganze Handlungsweise noch einmal überlege, es war wohl doch, na ja.“

„Jetzt enttäuschen Sie mich aber“, meinte Herbert. „Ich hab mich schon gefragt, ob ich in Ihrer Lage auch den Mut aufgebracht hätte wie Sie. Oder vielleicht nicht den Mut, sondern diese – diese nicht zu bremsende Aktivität?“ Er schwieg und fuhr dann fort: „Ärger gibt's sowieso. Ich hab Sie zwar inzwischen offiziell angefordert, aber irgendwann wird ja mal jemand die Zeiten vergleichen und daraufkommen, daß diese Anforderung später datiert ist als Ihre Einweisung in der Quarantäne.“ Er zuckte betont lässig mit den Schultern. „Wir werden's überleben.“

„Würden Sie auch so denken, wenn Sie überzeugt wären, daß es sich um eine hochinfektiöse Viruserkrankung handelt?“

„Selbstverständlich nicht“, sagte Herbert. „Dann hätte ich Sie sofort zurückgeschickt. Und mich gleich mit – ich hab nämlich auch schon Kontakt mit einer Kranken gehabt, dort im Kernkraftwerk. Kommen Sie, wir nehmen den ganzen Kram mit aufs Zimmer.“

Sie aßen langsam und schweigend. Herbert dachte über den nächsten Tag nach, und erst, als sie fertig waren und dann Geschirr zusammengeräumt hatten, fiel ihm ein, daß es vielleicht nicht gut wäre, den Oberleutnant mit seinen Gedanken allein zu lassen.

„Morgen früh fahren wir in dieses Dorf da – Großhennersdorf“, sagte er. „Ich hab den Wagen für sechs Uhr bestellt. Kennen Sie sich da aus?“

„Ich war mal da“, erklärte der Oberleutnant. „Vor fünf Jahren vielleicht oder sechs, als der Stall dort noch das Paradepferd des Kreises war. Aber auskennen – nee, das wäre zuviel gesagt…“

Das Telefon unterbrach die Unterhaltung. Herbert meldete sich und winkte dann dem Oberleutnant, er solle sich daneben stellen und mithören.

Der Molkereidirektor war am Apparat. „Ich bin inzwischen zu Hause“, sagte er. „Wie geht's denn den Mäusen?“

„Sie sind immer noch munter!“

„Das hab ich mir gedacht“, sagte der Direktor, „und deshalb will ich Ihnen etwas sagen – mir ist inzwischen nämlich etwas eingefallen. Damit Sie nicht glauben, ich sehe alles nur durch die Betriebsbrille, teile ich Ihnen diesen Einfall mit: Wenn die Mäuse nichts zeigen, will das gar nichts besagen. Überlegen Sie mal – wieviel Menschen haben die Milch getrunken, und wie wenige sind krank geworden! Wenn also wirklich – dann müßten Sie ein paar hundert Mäuse – verstehen Sie?“

„Ich danke Ihnen!“ sagte Herbert. Der Anruf hatte ihn froh gemacht, nicht einmal so sehr wegen des Gedankens, auf den der Direktor gestoßen war, als vielmehr wegen des guten Willens, der dahintersteckte – oder richtiger: wegen des Verantwortungsbewußtseins.

Dem Oberleutnant schien es ähnlich zu gehen. Er machte jedenfalls schon ein anderes Gesicht als bisher, er schien sogar ein bißchen zu lächeln, und wenn seine Miene auch müde war, so sah sie jedenfalls nicht mehr so erstarrt aus.

„Ich rufe jetzt noch mal schnell meinen Schwager an, und dann gehen wir sofort schlafen!“ sagte Herbert.

Als sich Leif meldete, sprach Herbert wenig, hörte mehr zu, dann plötzlich wurde sein Gesicht undurchdringlich.

„Was ist?“ fragte der Oberleutnant besorgt, als Herbert aufgelegt hatte.

Herbert schwieg.

„Sagen Sie schon, ist es doch etwas Unangenehmes!“

„Ja“, sagte Herbert. „Die Biologen haben ein unbekanntes Virus entdeckt.“