Prólogo

Los lectores de Stendhal y de algunos de sus innumerables comentaristas (sin ir más lejos, los fieles a esta colección que hayan leído los seis libros suyos y en parte míos incluidos en ella) saben que acuñó juntas dos palabras, «beau crime», que pudieran ser el mote de su escudo. Dos palabras que parecen incasables, pero que. Stendhal tuvo la audacia de maridarlas y ponerlas a vivir juntas en su personal código de leyes estéticas y hasta morales y en algunas de sus novelas.

Es lástima que, después de treinta y tantos años de enamorado trato con Stendhal, mi mala memoria no me permita asegurarlo, pero creo que comenzó a proclamar su admiración por los «beaux crimes» y a darles vida novelesca en la última década de su vida, la de su destierro consular en Civitavecchia (aparte el grandioso beau crime del protagonista de Rojo y Negro, que el autor inmortalizó unos años antes y que es sin duda bello, ungido como está por dos razones catalogadas en el más alto grado de nobleza, el amor y el honor[1]). Los crímenes de la magnífica Sanseverina, verdadera protagonista de La Cartuja de Parma, y de la no menos magnífica Lamiel de Lamiel, surgen en la novelística de Stendhal en dos años consecutivos: 1838 y 1839. El dato es muy interesante tratándose, como se trata aquí, de las Crónicas italianas.

Pero antes de contar la historia de estas historias que Stendhal desenterró y revivificó poco antes de escribir La Cartuja y de trazar los capítulos principales y el plan de los siguientes de Lamiel, vamos a definir, en lo posible, qué es para Stendhal un beau crime. Simplificando mucho y ampliando las connotaciones, se puede decir que viene a ser lo que, en mejores tiempos, se llamó crimen pasional (y lo pongo en pretérito porque creo que ha caído en desuso: el crimen ha rebajado de tal modo las cotas de sus móviles que es muy difícil encontrarle hoy ninguna clase de belleza). Los beaux crimes que Stendhal magnifica son los determinados por pasiones de alto bordo: amor desatinado y traicionado, venganza de una ofensa al honor (muy ampliadas también las connotaciones del honor), ambición de alto alcance que implica o que permite diversos modos de grandeza (nunca el dinero); también, en ciertas circunstancias y en ciertos modos (que no son las circunstancias y los modos que ahora nos afligen), el llamado crimen político. En todo caso —empleando estereotipos del diccionario stendhaliano—, «energía»[2], «fuerza de alma», «pasión indómita», impulsos que rebasan todo prejuicio, toda ley, toda convención, toda conveniencia, todo obstáculo.

En las acotaciones a los viejos manuscritos que dieron origen a estas Crónicas italianas se encuentran apostillas escritas por el propio Beyle que revelan la sensibilidad selectiva con que distinguía él los beaux crimes de los asesinatos vulgares o bestiales. Véanse algunos casos concretos de los que rechaza:

«Ejecución de Domenico, un genovés que había estrangulado a una mujer para robarla. Crimen sin otro interés que la pintura de la manera de obrar y de pensar en Roma hacia 1705».

«Crimen vulgar. Asesinato de un viejo avaro para robarle».

«Julio Gonzoni asesina a su mujer. Crimen vulgar y vil como los de 1803; dijérase una galera moderna».

«Crimen vil. Asesinato de una familia por interés de dinero; considerando a los lectores, un poco por encima de los crímenes corrientes de los presidiarios».

Y en la introducción a «Los Cenci» (tan interesante, tan enteramente stendhaliana[3]): «Por mi gusto, no habría contado jamás este carácter, pues está más cerca de lo horrible que de lo curioso».

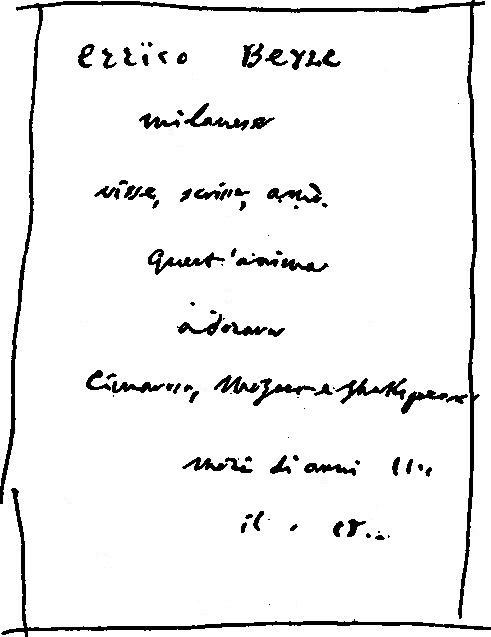

Cuando Henri Beyle pisa por primera vez tierra italiana, después de pasar el imponente San Bernardo con treinta mil soldados de Napoleón camino de Milán, tiene diecisiete años. En dos escapadas de sus funciones paramilitares (1811 y 1813), el enamoramiento adolescente de su primer contacto con ludia cristaliza en amor pleno y múltiple, enriquecido de sensibilidad y de inteligencia, feraz en goce estético, en simpatías y compenetraciones humanas, en preciosas páginas de su diario y hasta en proyectos y apuntes para sus obras. Sumados los sedimentos de esas tres primeras experiencias con la mucho más detenida de los siete años de residencia en Milán (1814-1821) salpicados con varias incursiones a otras ciudades peninsulares, ya tenemos a Stendhal tan absorbido y tan prendado de los encantos y encantamientos italianos que escribe el famoso epitafio que había de figurar en su tumba (y que su fidelísimo pariente Romain Colombio puso efectivamente en su tumba, pero no fielmente transcrito): «Errico Beyle milanés. Vivió, escribió, amó. Esta alma adoraba a Cimarosa, a Mozart y a Shakespeare. Murió el año 18…».

Lo que Stendhal descubre y proclama en estos dos primeros tercios de su vida no es, todavía, la belleza de los beaux crimes: es la belleza de las llamadas bellas artes, opulento caudal para su goce de melómano, de gustador de los paisajes suntuosos (los que Gabriela Mistral llamó, con tan afortunada definición, «botánicas dichosas»), de las llamadas artes plásticas, de las gentes de vivacidad gozosa o furibunda, vibrando siempre a todo volumen, sin ponerle sordina a la pasión.

* * *

De los cinco primeros libros que Stendhal publicó (entre 1814 y 1823), dos (Historia de la pintura en Italia y Roma, Nápoles y Florencia) son producto directo de estas tres primeras etapas vividas en Italia. Los otros tres (Vidas de Haydn, Mozart y Metastasio, Del amor y Vida de Rossini) son resultado indirecto pero no menos cierto.

En 1831, Beyle traslada nuevamente su residencia a Italia, a otra Italia, esta vez con el cargo de cónsul de Francia en Civitavecchia, un puerto de los estados pontificios a no muchas leguas de Roma. Y es en este último tramo de su vida. (1831-1842) cuando Stendhal, borrado por el presente italiano que ahora le rodea su anterior encantamiento italianófilo, centra su curiosidad, siempre profunda y penetrante, en la vida y costumbres del Renacimiento «que parieron a los Rafael y a los Miguel Angel»[4] y en las grandes pasiones que, entre otros méritos, pueden desembocar en los beaux crimes. For un lado el denso aburrimiento del lugar y de las funciones burocráticas, por otro lado la afición a la historia[5] y a las viejas historias de incisiva significación humana le llevan a las excavaciones en los ricos yacimientos etruscos de Cometo (hoy Tarquinia) y al descubrimiento, en algunos archivos romanos, de suculentas muestras de la sin par «energía» en el mundo del Renacimiento y del posrenacimiento italiano y de algunos rezagos de la misma más o menos recientes. Y creo, repito, que es en esta etapa cuando inventa y arroja a la cabeza de la moral burguesa el concepto beau crime (si no es así, que me saquen de mi error los stendhalistas celosos de la honrada precisión cronológica). Señalo una vez más el dato de que en uno de los borradores de su carta a Balzac agradeciéndole su ditirambo de La Cartuja de Parma, le dice: «Aquí lo único poético son los mil doscientos forzados, pero yo no hablo con ellos».

En diciembre de 1834, en una de las pocas cartas conocidas de Stendhal a Sáinte-Beuve, le dice entre otras cosas:

«Hago excavaciones y tengo unos vasos etruscos que, según dicen, tienen 2700 años. Ampère[6] le contará que he invertido mis economías en pagar copias en los archivos guardadas aquí con gran cuidado por la sencillísima razón de que los poseedores no saben leer. Tengo, pues, ocho volúmenes en folio, pero a una sola cara, de anécdotas completamente ciertas, escritas por los contemporáneos en una especie de jerigonza. Cuando yo vuelva a ser un pobre diablo viviendo en el cuarto piso, traduciré esto fielmente. A mi juicio, la fidelidad es su único mérito. Todo esto que le cuento va encaminado a esta pregunta: ¿Cómo titular esta recopilación? Historiettes romaines fielmente traducidas de los relatos escritos por los contemporáneos (1400 a 1650). Pero ¿se puede llamar historiette un relato trágico?».

En otra carta, esta vez a su amigo Di Fiore (1835), vuelve sobre el asunto. «… Algunas de estas historias escritas por contemporáneos tienen cien páginas… Excepto las anécdotas napolitanas[7], el héroe acaba, generalmente, por ser decapitado, como la pobre Cenci… Cada volumen in folio me ha costado de ochenta a cien francos, y tengo doce…». Y en el mismo año dirige al editor Levavasseur (que en 1830 había publicado Rojo y Negro y le pedía un nuevo libro) una larga epístola en la que, ya con propósitos de publicación (no muy inmediatos, por lo que luego se verá), le da algunos detalles sobre las viejas historias que con tanto interés había recogido y estaba manipulando y anotando.

«He comprado muy caros unos viejos manuscritos en tinta amarillenta que datan de los siglos XVI y XVII. Contienen, en un semidialecto de la época, pero que yo entiendo muy bien, ochenta páginas cada una y casi enteramente trágicas, las titularé Historiettes romaines. No hay en ellas nada de licencioso como en Tallemant de Réaux; es más sombrío y más interesante. Aunque el amor juega en ellas un papel, para un hombre inteligente estas historias serian el útil complemento de la historia de Italia en los siglos XVI y XVII. Son costumbres que parieron a los Rafael y a los Miguel Ángel…»

Y en Otro lugar explica:

«Trataré de hacer (con las aludidas historias) como con las cerezas: serviré las mejores en los dos primeros volúmenes, las buenas en los dos segundos y las corrientes en los dos últimos… He sacado cosas de cien volúmenes; he desechado el valor de veinte puramente históricos; he buscado lo que me gusta porque pinta el corazón humano… El estilo de la traducción es simple como el de los originales; no busca jamás la frase noble; se ha querido adoptar el estilo de las causas célebres. He añadido algunas noticias siguiendo al excelente abate Muratori. Esto es lo que hago, de seis a once de la noche, en Civitavecchia…»

Ignoro si esta insinuación editorial tuvo respuesta. En todo caso, Stendhal siguió acariciando sus historiettes, seleccionando las más interesantes y exprimiendo sus zumos novelables para futura publicación. Por el momento pensaba que su cargo en los estados pontificios no le permitía publicar historias como «La abadesa de Castro» y otras en que tan malparadas salen la vida y costumbres de novicias, monjas, obispos, cardenales y hasta papas[8]. (Como se verá más adelante, este temor de perder su gagne-pain le duró sólo dos años más).

El mejor fruto extraído de los primeros cinco años de trato con los viejos manuscritos fue La Cartuja de Parma. Así como una simple crónica contemporánea de los tribunales franceses del Isère, caída por casualidad en sus manos, le había inducido a tejer en el cañamazo de su anécdota nada menos que Rojo y Negro, estos viejos relatos italianos dieron lugar a su segunda gran novela. Directamente porque el embrión de algunos de los personajes principales y, en parte, de la anécdota lo encontró Stendhal en uno de los viejos manuscritos italianos, el titulado Origen de la grandeza de la familia Farnesio. Indirectamente —y ésta es la más importante consecuencia de los manuscritos— porque su lectura continuad# durante muchos años, colaborando con el entusiasmo que sintió siempre por lo que estos relatos traducían, fraguó o contribuyó a fraguar en su ánimo esa fermentación de viejos mostos italianos, esa lírica embriaguez que le llevó a escribir La Cartuja de Parma en menos de dos meses.

Quien conozca esta novela y lea estas Crónicas italianas puede advertir hasta qué punto los hechos, los personajes y el ambiente que en ellas se relatan impregnaron a Stendhal, tensando de tal modo sus resortes mentales, sus posos afectivos y su imaginación, que le pusieron en esa especie de trance necesario para realizar en las postrimerías de su vida la formidable hazaña de dictar en cincuenta y dos días un libro tan extenso y tan rico de pensamiento, de análisis, de personajes, de aventuras. Supremo resultado, sin duda, de cinco años de inmersión en aquel mundo de «pasiones enérgicas», de amores tremebundos o tiernísimos, de conventos sombríos como fortalezas (como la Torre Farnesio de la que se evade su Fabricio del Dongo) de intrigas y procesos siniestros toscamente recogidos en los testimonios contemporáneos que Stendhal exhumó.

Pero además de este espléndido fruto indirecto que es La Cartuja, de la lectura y relectura de los viejos manuscritos y de la adaptación y la transformación stendhalizada de los mismos, resultaron estos relatos póstumamente recopilados por Romain Colombio con el título de Crónicas italianas y publicados en 1855 por Michel Lévy, primer editor de obras completas de Stendhal.

Entre 1837 y 1839, se habían publicado en la Revue des Deux Mondes «Vittoria Accoramboni», «Los Cenci», «La Duquesa de Palliano» y «La Abadesa de Castro». En la primera edición que acabo de citar fueron incorporados a la serie otros tres relatos que Stendhal dejó más o menos preparados: «San Francesco a Ripa», «Favores que matan» y «Suora Scolastica»[9].

Aunque, siguiendo su inveterada costumbre de despiste, Stendhal declara en alguna de las cartas antes transcritas y en otros lugares, particularmente en su introducción a «La Duquesa de Palliano», que no ha puesto nada suyo en la transcripción de estas historias y que no se ha salido del papel de traductor, esto es, por fortuna, enteramente incierto. Sin necesidad de confrontar las Crónicas italianas con los viejos manuscritos que les dieron origen, para un buen conocedor de Stendhal y hasta para un lector atento de algunas de sus obras no es difícil desglosar, con pequeños márgenes de error, lo que de su propio inconfundible pensamiento y hasta de su propio estilo puso Stendhal en el burdo cañamazo de los cronicones originales. Allí donde la línea del relato, muchas veces monótona como un cuento rural, se rompe (lo que ocurre muy a menudo) con una observación audaz, con una idea original fuera de curso, allí está, sin duda, Stendhal.

Acabo de aludir al «propio estilo de Stendhal» detectable en las Crónicas italianas. Pero aquí la distinción entre lo que pudiera ser la «traducción fiel» que promete en las citadas cartas y lo que no es tal (la mayor parte o casi todo) resulta más difícil. Porque, en muchas páginas, la simplicidad formal, a veces melopea procesal, que puede parecer obra exclusiva de los viejos relatos coincide con la manera de escribir que Stendhal profesa y en general practica, y que es, en primer lugar, la eliminación drástica de toda gala y sutileza estilística o estetizante (y, en este punto, no es baladí el hecho de que la adaptación stendhaliana de los viejos cronicones coincida precisamente con la época en que, por dos veces, una en carta a Sainte-Beuve y otra en la por mí tan citada dirigida a Balzac, Stendhal declara que «para tomar el tono» lee el Código Civil).

De todos modos, no sólo por esta deducción analítica, riño por cotejo, que otros han hecho, de las Crónicas italianas con los manuscritos originarios, resulta que en aquéllas hay más, mucho más de nuda propiedad de Stendhal que las deliciosas introducciones. En el excelente y minuciosamente informativo «Preface de l’éditeur» con que Henri Martineau abre su edición de Chroniques italiennes[10] (de la que me he servido para esta traducción y he tomado algunos de los datos concretos que doy en este prólogo) compara cada «crónica» con el correspondiente manuscrito e incluso con las versiones anteriormente publicadas sobre los hechos históricos que sirvieron de base a estas nouvelles de Stendhal. La conclusión que se saca del análisis de las mismas y de la información de Martineau es, en todo caso, que las Crónicas italianas son, en mayor o en menor medida, hechura e invención novelesca de Stendhal. Lo cual no quiere decir que tengan la categoría de sus más grandes hechuras, e invenciones novelescas. Mas para numerosos lectores que, sin ser stendhalistas especializados en el inagotable Beyle ni stendhalófilos incondicionales, se interesen por la historia in vivo y particularmente por la del Renacimiento y el posrenacimiento italiano, que a tantos personajes de las letras y de las artes llevaron y siguen llevando a Italia; para esos lectores, estas Crónicas italianas ofrecen, a través del espejo Stendhal, el atractivo que en los viejos cronicones le sedujo a él. Con una seducción tan profunda y permanente que le duró desde 1833, año en que descubrió los manuscritos, hasta 1842, año en que murió.

Véase el testimonio más demostrativo de tan significativa persistencia. El último escrito que se conoce de Stendhal es una carta a M. Bonnaire, director de la Revue des Deux Mondes, en la que, respondiendo a su solicitud, le promete entregarle («d’ici à un an», precisa) «dos volúmenes de cuentos y novelas que formarán dos volúmenes como La Cartuja de Parma, unos 16 o 17 pliegos de la Revue. Por estos dos volúmenes se pagarán 3000 francos». Pero, ¡atención!, antes de hablar de precios y de plazos, la primera condición que impone es ésta: «Me dará usted su palabra de honor de no cambiar ni una palabra del manuscrito (como le coeur brisé en La Abadesa de Castro[11]»). Naturalmente, aquel «corazón roto» que seguramente había metido de matute el director o algún retórico «corrector de estilo», si es que ya los había, no podía caber en el estilo implacablemente dépouillé de Stendhal.

Esta carta está fechada el 21 de marzo de 1842. A las siete de la tarde del día siguiente, «Errico Beyle, milanese» cayó derribado por la apoplejía en la Rue Neuvé des Capucins, a pocos metros de su Ministerio de Asuntos Exteriores. Nos dejó sin saber cuántos tremendos episodios más, cuántos invencibles, y trágicos amores más, cuántos crímenes más, bellos y nada bellos, habría sacado y novelado de sus catorce volúmenes de viejos manuscritos que, por cuenta de su hermana y heredera Pauline Beyle, vendió Mérimé en seiscientos francos a la Bibliothéque Nationale de París, donde actualmente se encuentran.

Consuelo Berges