Adiós, abuela

—Sigue faltando algo —dijo el señor Locatis.

—No se me ocurre qué puede ser —dijo Jorge.

—Renunciad —dijo la señora Locatis—. Dejadlo. Nunca os saldrá bien.

El señor Locatis parecía desesperado.

Jorge también parecía estar bastante harto. Aún estaba arrodillado en el suelo con la cuchara en una mano y la taza llena de medicina en la otra. La ridícula gallina diminuta se alejaba lentamente.

En ese momento, la abuela entró en el patio a zancadas. Desde su enorme altura, les lanzó a los tres una mirada feroz y gritó:

—¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me ha traído nadie mi taza de té? Ya es bastante malo tener que dormir en el granero con las ratas y los ratones, pero no estoy dispuesta a morirme de hambre, además. ¡Dejarme sin té! ¡Sin huevos con jamón! ¡Sin tostadas con mantequilla!

—Lo siento, mamá —dijo la señora Locatis—. Hemos estado terriblemente ocupados. Ahora mismo te preparo algo.

—¡Que lo haga Jorge, que es un bruto y un vago! —gritó la abuela.

Justo entonces, la vieja descubrió la taza que Jorge tenía en la mano. Se inclinó para mirar lo que contenía y vio que estaba llena de un líquido marrón, que parecía té.

—¡Ja-já! —gritó—. ¡Así que esas tenemos, ¿eh?! Te sabes cuidar bien, ¿verdad? ¡Te encargas de conseguir una buena taza de té para ti! ¡Pero no se te ocurre traerle una a tu pobre abuela! ¡Ya sabía yo que eras un cerdo egoísta!

—No, abuela —gritó Jorge—. Esto no es…

—¡No me mientas! —gritó la enorme bruja—. ¡Pásamelo ahora mismo!

—¡No! —chilló la señora Locatis—. ¡No, mamá, no! ¡Eso no es para ti!

—¡Ahora también tú te pones en contra mía! ¡Mi propia hija intentando impedirme que desayune! ¡Intentando matarme de hambre!

El señor Locatis miró a la horrible vieja y sonrió dulcemente.

—Pues claro que es para ti, abuela —dijo—. Cógelo y bébetelo antes de que se enfríe.

—No creas que no lo voy a hacer —dijo la abuela, inclinándose desde su gran altura y tendiendo una enorme mano callosa hacia la taza—. Dámela, Jorge.

—¡No, no, abuela! —gritó él, apartando la taza—. ¡No lo hagas! ¡No debes tomarlo!

—¡Dámela! —chilló la abuela.

—¡No! —gritó la señora Locatis—. Lo hizo Jorge, es su maravillosa…

—¡Aquí todo es de Jorge! —interrumpió la abuela—. ¡Esto es de Jorge, aquello es de Jorge! ¡Estoy harta!

Le arrebató la taza de la mano al pequeño Jorge y se la llevó allá arriba, fuera del alcance de los otros.

—Bébetelo, abuela —dijo el señor Locatis, con una enorme sonrisa—. Es un té buenísimo.

—¡No! —gritaron los otros dos—. ¡No, no, no!

Pero era demasiado tarde. La vieja ya se había llevado la taza a los labios, y se la bebió de un solo trago.

—¡Mamá! —aulló la señora Locatis—. Acabas de beberte cincuenta dosis de la Maravillosa Medicina de Jorge n.° 4, ¡y fíjate el efecto que una cucharadita le ha hecho a esa gallinita marrón!

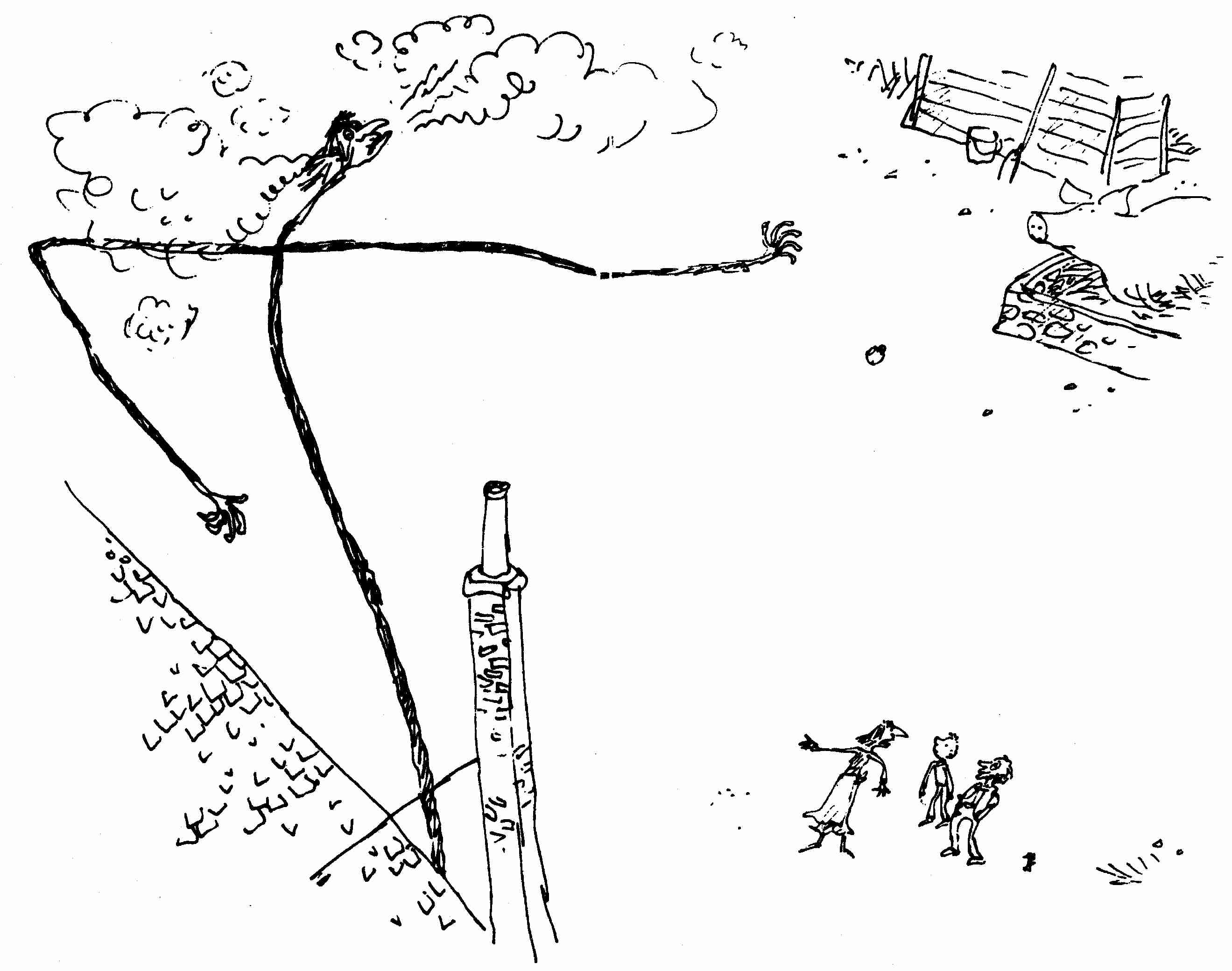

Pero la abuela ni siquiera la oía. Ya le salían por la boca grandes nubes de vapor y empezaba a silbar.

—Esto va a resultar interesante —dijo el señor Locatis, sonriente aún.

—¡Buena la has hecho! —chilló la señora Locatis, lanzando una mirada furiosa a su marido—. ¡Has cocido a la pobre vieja!

—Yo no he hecho nada —dijo el señor Locatis.

—¡Claro que sí! ¡Le dijiste que se lo bebiera!

Desde arriba les llegaba un tremendo silbido. La abuela echaba vapor por la boca, la nariz y las orejas.

—Se sentirá mejor cuando se haya desahogado un poco —dijo el señor Locatis.

—¡Va a estallar! —aulló la señora Locatis—. ¡Le va a reventar la caldera!

—¡Apartaos! —dijo el señor Locatis.

Jorge estaba muy alarmado. Se retiró unos cuantos pasos corriendo. Los chorros de vapor blanco continuaban saliendo de la cabeza de la escuálida vieja, y el pitido era tan alto y agudo que hacía daño en los oídos.

Pero, mientras aún estaba hablando, el silbido paró de repente y desapareció el vapor. Fue entonces cuando la abuela empezó a hacerse más pequeña. Al principio, su cabeza estaba a la altura del tejado, pero ahora bajaba rápidamente.

—¡Observa esto, Jorge! —gritó el señor Locatis, dando saltos por el patio y agitando los brazos—. ¡Observa lo que sucede cuando alguien toma cincuenta cucharadas en vez de una!

Muy pronto, la abuela había vuelto a su estatura normal.

—¡Para! —gritó la señora Locatis—. ¡Así está bien!

Pero no paró. Se volvía cada vez más pequeña… bajaba más y más. Al cabo de otro medio minuto, no era mayor que una botella de limonada.

—¿Cómo te encuentras, mamá? —preguntó la señora Locatis ansiosamente.

La diminuta cara de la abuela seguía teniendo la misma expresión furiosa y desagradable que siempre había tenido. Sus ojos, que ahora no eran mayores que el ojo de una pequeña cerradura, ardían de rabia.

—¿Que cómo me encuentro? —chilló—. ¿Cómo crees que me voy a encontrar? ¿Cómo te encontrarías tú si hubieses sido una magnífica giganta hace un minuto y ahora fueses una miserable enanita?

—¡Sigue disminuyendo! —gritó el señor Locatis alegremente—. ¡Sigue encogiendo!

Y así era, realmente.

Cuando ya no era mayor que un cigarrillo, la señora Locatis la cogió, la sostuvo en sus manos y gritó:

—¿Cómo puedo impedir que se vuelva más pequeña todavía?

—No puedes hacer nada —dijo el señor Locatis—. Ha tomado cincuenta veces la cantidad adecuada.

—¡Tengo que detenerla! —aulló la señora Locatis—. ¡Ya casi no la veo!

Entonces la abuela tenía el tamaño de una cerilla y continuaba encogiendo rápidamente.

Un momento después, no era mayor que un alfiler…

Luego, como una semilla de calabaza…

Luego…

—¿Dónde está? —chilló la señora Locatis—. ¡La he perdido!

—¡Viva! —dijo el señor Locatis.

—¡Ha desaparecido completamente! —gritó la señora Locatis.

—Eso es lo que le pasa a la gente por ser gruñona y antipática —dijo el señor Locatis—. Estupenda medicina la tuya, Jorge.

Jorge no sabía qué pensar.

Durante unos minutos, la señora Locatis estuvo dando vueltas por el patio con una expresión de desconcierto en la cara, diciendo:

—Mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Cómo puedo encontrarte?

Pero se calmó bastante pronto, y a la hora de comer estaba diciendo:

—Bueno, supongo que, en realidad, más vale así. Resultaba un poco molesto tenerla en casa, ¿verdad?

—Sí —dijo el señor Locatis—. Ya lo creo que sí.

Jorge no dijo una palabra. Se sentía tembloroso. Sabía que algo tremendo había ocurrido aquella mañana. Durante unos breves momentos había tocado con las puntas de los dedos el borde de un mundo mágico.