2

¿AZTECAS O MEXICAS?

Los aztecas son el pueblo más representativo de la historia precolombina mexicana. Las razones son muy variadas, pero podemos argumentar que una de las principales es que de ellos tenemos mucha información disponible para su estudio: fuentes escritas, códices y vestigios arqueológicos. Hay quien, erróneamente, piensa que desarrollaron la última y más bella expresión del arte y la cultura mesoamericana, estando por encima de las expresiones teotihuacanas, toltecas, zapotecas o de otros grupos que les precedieron. Nada más lejos de la realidad, realmente los aztecas utilizan una serie de rasgos pictóricos compartidos por varios pueblos tanto contemporáneos como de su pasado, y crean posteriormente una cultura muy particular y específica, conocida simplemente bajo el término de azteca. Por otro lado, también fueron el pueblo que se enfrentó a los conquistadores europeos y que en ese momento tenía el protagonismo político de toda Mesoamérica. Desde un principio, el pueblo azteca tuvo, por razones religiosas y estratégicas, un gobierno centralista, concepto que posteriormente heredaron los gobiernos de la época colonial e independiente y que aún hoy se mantiene en el México actual; es decir, los aztecas son contemplados actualmente desde una perspectiva centralista como el principal modelo de la historia antigua mexicana. Reflejo de ello es el símbolo nacional en la bandera mexicana, el águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, que representa el mito, la historia, la leyenda del pueblo fundador del centro del universo, el ombligo del mundo, la fundación de la ciudad más poderosa que durante el Posclásico tardío existió en Mesoamérica, México-Tenochtitlan.

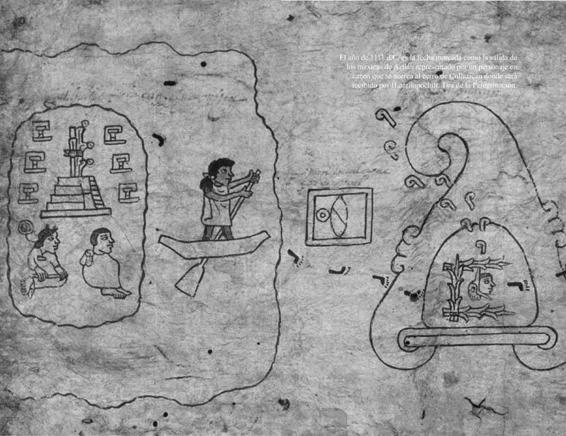

La historia del pueblo azteca puede ser dividida en dos grandes periodos: el azteca temprano, que abarca del 1111 d. C., que fija el año de la salida de los mexicas de Aztlan, la fundación de su ciudad México-Tenochtitlan en 1325, hasta el año 1428. Un segundo periodo es llamado etapa imperial o periodo azteca tardío, que comienza en 1428 y se caracteriza por la conformación de la Triple Alianza, la expansión de los mexicas con Moctezuma Ilhuicamina hasta la caída de Tenochtitlan, en 1521.

La primera parte de esta historia está plagada de una serie de mitos y leyendas que se funden con los relatos históricos reales. La mayor parte de esta información es producto de la narración que tenemos de los cronistas europeos, y una muy pequeña parte está reflejada en los restos arqueológicos. ¿Será acaso que durante el reinado de Izcóatl, entrada la etapa imperial, dicho gobernante decide deshacerse de la supuesta historia de un pueblo errante que no tenía un lugar para establecerse y que estaba supeditado como mercenarios de otros pueblos de la cuenca de México? Este aspecto, según algunos autores, manchaba la política expansionista del incipiente imperio azteca, y por ello mucha de esta información fue borrada de sus anales.

Pero ¿cómo debemos llamar a este pueblo? ¿Aztecas, mexicas, tenochas, tlatelolcas o nahuas? Realmente son un poco de todo, como veremos a lo largo de este recorrido, su historia. Son aztecas por su estrecha relación con un pueblo del que ya no tenemos más noticia y al cual se encontraban sometidos; también son aztecas por proceder de la tierra de Aztlan, el «lugar de la blancura». Sin embargo, deben ser llamados mexicas ya que son el pueblo protegido del dios Huitzilopochtli, conocido también como Mexi. A lo largo de su peregrinaje, los aztecas, quienes realmente por las razones antes comentadas se autonombraban mexicas, se dividieron en dos pequeños grupos: los mexica-tenochcas y los mexica-tlatelolcas quienes a su vez fundarían respectivamente México-Tenochtitlan y México-Tlatelolco. Finalmente, los mexicas formaron parte de un grupo muy extenso de culturas, la mayoría habitantes de la cuenca de México, quienes tenían por lengua el náhuatl, de ahí que a todos los hablantes de este idioma se les denomine genéricamente nahuas. La siguiente historia, estimado lector, estará sobre todo plagada de narraciones históricas conocidas a través de lo que las fuentes históricas y los códices nos pueden proporcionar, pero no solo eso, debemos recordar que la cultura mexica, como ya he explicado, también cuenta con abundante información arqueológica que será en muchos de los casos presentada como un interesante y pocas veces tratado complemento a nuestra narración, de forma que usted, lector, obtendrá una visión histórico-arqueológica de un pasado remoto que en muchos casos está fundido entre las narraciones históricas y sorprendentemente clarificado por los hallazgos arqueológicos, y en otros casos contradictoriamente explicado por ambas disciplinas.

Jeffrey Parsons comentaba alguna vez: «Generalmente, los arqueólogos, los etnohistoriadores, ignoran los datos de la otra especialidad o los utilizan de forma parcial como datos suplementarios y secundarios. El gran desafío para la arqueología mexica es cómo traducir las fuentes, cómo utilizarlas en las investigaciones, cómo aprovechar su valor y cómo vincularlas a la arqueología». Así, también el eminente especialista en el mundo mexica, Michael Smith, una vez comentó: «Más que utilizar la evidencia etnohistórica para explicar la arqueología o vice-versa, debemos utilizar ambos para explicar el proceso socioeconómico» —y yo agregaría el desarrollo cultural de esta magnífica y representativa cultura del mundo mesoamericano—. Por ello, en el siguiente libro, usted, lector, encontrará una breve historia y un recorrido por la arqueología del mundo mexica, que comienza de esta forma…

EL MANDATO DIVINO:

LA SALIDA DE AZTLAN

Se dice de varios pueblos nahuas que se establecen en una zona descrita en las fuentes como «el lugar de la blancura», sitio paradisíaco ubicado en una isla rodeada de cañaverales, con garzas revolando sus cielos. Este sitio, llamado Aztlan, aun en la actualidad se encuentra con graves problemas de interpretación, sobre todo en cuanto al intento de ubicarlo como un lugar histórico o mítico. Los partidarios de una versión histórica lo ubican geográficamente en el noroeste de la República Mexicana o hacia el occidente de esta; aquellos que apuestan por la versión mítica ven en Aztlan una visión retrospectiva de la verdadera México-Tenochtitlan.

Realmente, los «aztecas» y próximamente mexicas, como hemos de denominarles en consecuencia, fueron el último de siete pueblos de habla náhuatl que salieron de Aztlan, lugar que es también confundido con otros dos Chicomoztoc, el «lugar de las siete cuevas» y Culhuacan, «el lugar de los antepasados». Cada uno de estos pueblos tenía un dios patrono, que son identificados en las fuentes escritas como: «los abuelos», «los creadores de hombres», «las primeras semillas humanas», de cuyas denominaciones derivan los nombres de los pueblos protegidos. Los dioses patronos son el resultado del parto de la diosa Citlalicue, la cual dio a luz un gran navajón de obsidiana que al ser arrojado a Chicomostoc se partió en 1600 pedazos, que se transformaron en 1600 dioses, cada uno de los cuales se encargó de un pueblo en particular. Para poder estar en contacto con sus «hijos», los dioses patronos regalaron a cada pueblo, a través de sus sacerdotes en la tierra, una reliquia que representaría una parte importante de este dios y que a su vez designaría el oficio al cual se dedicaría cada uno de estos pueblos. Huitzilopochtli entregó a los mexicas su ropaje en un envoltorio para que durante su peregrinaje estuvieran en contacto con él.

Sus dominadores los tenían bastante afligidos, por ello su dios patrono, Huitlilopochtli, habló y dijo: «Así es, ya he ido a ver el lugar bueno, conveniente…. Se extiende allí un muy gran de espejo de agua. Allí se produce lo que vosotros necesitáis, nada se echa a perder. No quiero que aquí os hagan padecer. Así, os haré regalo de esa tierra. Allí os haré famosos en verdad entre todas las gentes.» (Cristóbal del Castillo. Historia de la venida de los mexicanos y otros pueblos). De pronto, el canto de un ave en los cielos les advirtió de su partida; era el momento de salir de Aztlan, la fecha marcada, el año 1111 d. C., en el calendario mesoamericano el año 1 pedernal, fe cha de consagración del dios que los iba a guiar.

El largo peregrinar de los mexicas había comenzado bajo la guía del caudillo Huiztitzilin, transcurriendo varios años antes de poder asentarse definitivamente en su tierra prometida; entre tanto tendrían que pasar por muchas vicisitudes. Para ello debían contar con las herramientas suficientes para sobrevivir en tan larga travesía. Sus orígenes los describen como un pueblo primitivo de tipo chichimeca, pero ¿quiénes eran estos chichimecas? Por lo menos se tiene noticia de que se trata de grupos nómadas venidos del norte que vestían con pieles de animales y basaban su subsistencia en la recolección y la caza, utilizando el arco y la flecha como su principal arma. Se sabe hoy que los mexicas, aun desde su salida de Aztlan, ya contaban con una cultura propiamente mesoamericana.

Desde Aztlan, los entonces aztecas basaban su subsistencia en la caza, la pesca y la recolección, sobre todo de especies lacustres como renacuajos, peces, sapos e incluso insectos. Pero iniciada su peregrinación su base de alimentación fue la caza de animales silvestres como conejos, liebres, venados, así como la recolección de plantas como el berro. Sin embargo, una característica interesante era su capacidad de cultivar, aspecto que los chichimecas propiamente desconocían, por eso durante su viaje, cuando encontraban regiones fértiles, se asentaban temporalmente y cultivaban todo tipo de plantas comestibles como jitomates, chiles, calabaza, y maíz, entre otros productos. Otros rasgos culturales propiamente mesoamericanos eran el cómputo de su calendario en 52 años, la construcción de templos para su dios o la celebración del juego de pelota, entre muchos otros factores que autores como Carlos Martínez Marín aseguran que pertenecían a una cultura propia mesoamericana y no chichimeca.

Nuestros personajes iban vestidos muy sencillamente, con unos bragueros elaborados de fibra de maguey. Estaban organizados socialmente bajo las órdenes de un sacerdote, los teomamas, portadores del bulto sagrado. Pero según narra el relato, uno de estos sacerdotes fue confundido directamente con Huitzilopochtli transformado en un hombre-dios. Era común en las sociedades mesoamericanas como en muchas otras del mundo, divinizar a personajes importantes; esto mismo sucede con Huitzilopochtli, quien se cree que originalmente fue un sacerdote que en algún momento, después de su muerte, fue divinizado. El dios portentoso entra en su cuerpo para poder guiar a su pueblo desde la tierra.

La vida de los mexicas en ese entonces transcurría de esta manera. Los hombres se dedicaban a la caza y la recolección, mientras que las mujeres hacían labores complementarias, pero curiosamente se menciona a una mujer como una de las portadoras del bulto sagrado en parte de la travesía.

Las narraciones afirman que desde Aztlan uno de los primeros lugares a los que llegan es Culhuacan, sitio que muchas veces es utilizado como sinónimo de Aztlan. Sea como sea, desde ahí es desde donde Huitzilopochtli les confirma que desde ese momento ya no serán más aztecas, lo que les recuerda su precaria situación con sus opresores en la isla de Aztlan. Ahora serán denominados mexicas. «“Ahora ya no os llamaréis aztecas. Vosotros sois ya mexicas”. Luego, cuando tomaron el nombre de mexicas, les embadurnó de color rojo las orejas y les dio flechas y arcos.» En otra narración mítica se dice que en un momento mítico ocho personajes, llamados los mimioxca, cayeron del cielo sobre unas biznagas, tipo de planta desértica que se encuentra en el norte de México, y allí fueron sacrificados por los mexicas bajo mandato de Huitzilopochtli. Este hecho mítico está recientemente conectado con una gran escultura en piedra de una biznaga encontrada en las nuevas exploraciones en la Ciudad de México. Para López Luján, coordinador de esta temporada de exploración, la biznaga en piedra representa el símbolo de esta etapa de la migración mexica en zonas áridas al norte de México y tiene una carga simbólica muy importante relativa a esta misteriosa etapa histórica.

La migración continuó durante más de dos siglos, y muchos de los lugares por los que pasaron coinciden con los de los otros seis pueblos que se les adelantaron. Entre estos grupos se encontraban los chalcas, tepanecas, acolhuas, xochimilcas, huexotzincas, tlatepozcas y tlahuicas.

Tula fue otro de los lugares por donde pasaron, y continuando su travesía les acontecieron una serie de sucesos que sin duda se encuentran entre el mito y la historia. En algún momento los mexicas se detuvieron a descansar en un gran árbol, que de pronto se despedazó mientras ellos dormían. Tras ello, se dice que Huitzilopochtli ordenó la división del clan mexica en dos partes. Solo debían quedar aquellos que serían los elegidos, los únicos seguidores de Huitzilopochtli. El elemento de discordia fueron nuevamente las reliquias, por un lado unas esmeraldas y por otro unos palos. Un grupo se fue evidentemente a por las esmeraldas, las cuales representarían al jaguar, y otro grupo a por los palos, que se referirían al águila, símbolo indiscutible de Huitzilopochtli. Aquellos que optaron por las esmeraldas años después fundarían México-Tlateloclo, y serían llamados mexica-tlatelolcas, y los verdaderos seguidores de Hutzilopochtli, aquellos que tenían por reliquia los palos, fundarían México-Tenochtitlan y serían simplemente conocidos como los mexica-tenochcas.

La travesía de los mexicas pasó por una infinidad de lugares, entre los que se cuentan Tlemaco, Atotonilco, Apazco, Tequixquiac, y muchos más, en los que los comarcanos constantemente eran hostiles a la llegada de los extranjeros y los mexicas eran mal vistos.

No siendo suficiente los problemas a los que se enfrentaron los mexicas con los nativos de cada lugar al que llegaban, las discordias internas también eran materia constante, sobre todo por aquellos sacerdotes partidarios de otra secta dirigida por el dios, Tezcatlipoca, representante de la noche y el jaguar. Uno de estos problemas se presentó en Malinalco, rumbo a Toluca, el actual estado de México. La hechicera Malinalxóchitl, representante de la diosa luna, encontraba siempre la oportunidad para que los mexicas no pudieran continuar su travesía, motivo por el cual Huiztilopochtli, enfurecido, dijo a sus seguidores que debían abandonar a la hechicera en Malinalco. Y siguiendo las órdenes de su dios, los mexicas, en medio de la noche y sin que ella lo supiera, partieron hacia su tierra prometida.

Ya estamos en el año 1165 d. C. y los mexicas han iniciado un fastuoso ritual para celebrar un siglo dentro del cual han transcurrido 52 años. El siglo mesoamericano hace patente la necesidad de celebrar el primer fuego nuevo. Y el sitio ideal es Coatépec, el cerro de la serpiente. Parece un sitio ideal para poder asentarse definitivamente y fundar míticamente su ciudad. Las contradicciones en las fuentes respecto a los sitios por donde pasaron los mexicas son variadas, y una de ellas hace referencia al nacimiento o, podríamos decir, el renacimiento de Huitzilopochtli, que tiene un trasfondo simbólico muy importante, representado a través de un mito que dice así:

A lo lejos, en lo más alto del cerro de Coatépec, se observa a una mujer de una edad ciertamente avanzada. Lleva los pechos descubiertos y solamente está ataviada con una falda elaborada completamente de serpientes, vestimenta que le da su nombre: Coatlicue (la de la falda de serpientes). La mujer, o mejor dicho, la diosa, está muy atareada barriendo la entrada de su hogar. En un momento observa cómo del cielo cae un botón de algodón, que logra sujetar y ajusta al cinturón de su falda, que también está hecho con dos grandes serpientes de cascabel en ros cadas.

En lo más profundo de la noche, una de sus hijas, la diosa luna, Coyolxauqui, se ha dado cuenta de que ha sucedido un evento milagroso. Nuevamente, su madre se ha embarazado por obra y designio del universo gracias al plumón de algodón que ha sujetado en su falda. Coyolxauqui sabe que solo ella debe ser quien reine en los cielos junto con sus otros hermanos, los 400 urianos, mejor conocidos como estrellas. Los ha convocado, pues deben, juntos, impedir el nacimiento de su hermano, el sol; es decir, Huitzilopochtli. De esta manera, la diosa luna y las estrellas corren apresuradas para matar a su madre antes de que dé a luz al sol. Suben por el cerro de Coatépec, van armados con bastones a los que, como filo, han incrustado grandes navajones de obsidiana. Entre tanto, Coatlicue, simplemente atónita, se ha dado cuenta de lo sucedido. Coyolxauqui, a la cabeza, está a punto de dar el golpe mortal a su madre, cuando del vientre materno surge el señor Colibrí zurdo. Es Huitzilopochtli, esta vez ataviado como guerrero. Lleva un escudo circular decorado con plumas de algodón, y como arma ofensiva, una gran espada en forma de serpiente. Es la Xiuhcóatl, la serpiente de fuego que circunda los cielos. Con di cha arma, de un solo golpe, decapita a su hermana, Coyolxauqui, y de un empujón la arroja por el cerro de Coatépec. La arroja con tal furia que al ir cayendo la diosa luna sufre graves heridas y comienza a desmembrase hasta caer en las faldas del cerro. Entre tanto, las estrellas son destruidas por el señor de la guerra y el sol. Hutzilopochtli se levanta desde lo alto del cerro como el vencedor de la batalla.

Como ha afirmado López Luján, los mexicas buscaban un lugar con características similares a las de su patria originaria para poder fundar su ciudad, un sitio insular, con recursos económicos suficientes y estratégicamente ubicados; por eso trataron de crear artificialmente un medio lacustre en Coatépec.

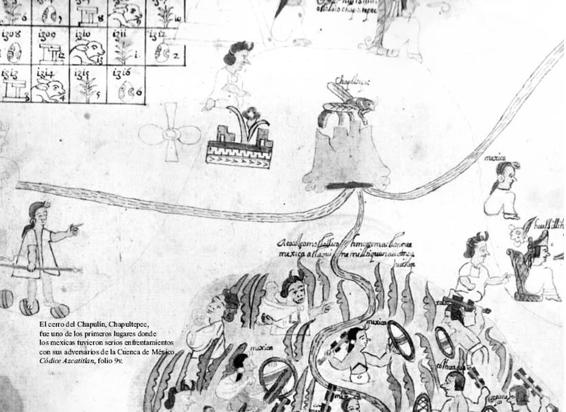

Aun cuando los mexicas concebían Coatapec como el lugar para poder asentarse definitivamente, Huitzilopochtli les indica que no es todavía el lugar que él les ha prometido, por lo que los incita a reiniciar el peregrinaje. De esta manera reinician la marcha, adentrándose cada vez más hacia la cuenca de México, pasando por lugares como Atlaquihuayan, Tlemaco, Apazco, lugar donde nuevamente encienden otro fuego nuevo cerca del año 1269. Llegan a Zumpango, donde tienen algunos de sus primeros enfrentamientos bélicos con los pueblos asentados en la cuenca, hasta finalmente llegar a Chapultepec.

Nuevamente, Chapultepec es un sitio que los mexicas consideraban idóneo para poder asentarse, pues se encontraba muy cerca de los lagos, lo que sin duda les recordaba su antigua y misteriosa patria en Aztlan. Se dice que por lo menos durante 70 años estuvieron asentados en Chapultepec, el lugar del Cerro del Chapulín.

Uno de los lugares más importantes del mito de la migración mexica es el cerro del Coatépetl o Cerro de la Serpiente, lugar del nacimiento de su dios patrono Huitilopochtli. Manuscrito Tovar, f. 89.

Documentos como el Códice Azcatitlan o las referencias del padre Durán narran cómo el hijo de la hechicera Malinalxóchitl, quien, como recordamos, fue abandonada en Malinalco por designio de Huitzilopochtli, tenía la intención de vengar a su madre. Por ello, Cópil decide alborotar a los pueblos asentados en los alrededores de la cuenca de México, pueblos que se habían asentado poco antes que los mexicas y que veían a los nuevos extranjeros como posible competencia por la carrera del dominio de recursos económicos de los lagos y, sobre todo, del dominio político y militar. Por esta razón a Cópil no le fue difícil alborotar y juntar un ejército compuesto por chalcas, xochimilcas, culhuas, acolhuas y, por supuesto, malinalcas, quienes querían someter a los mexicanos derivados de la afrenta con la madre luna así como a otras etnias de habla náhuatl para hacer la guerra y expulsar a los mexicas de Chapultepec. Desde lo alto del cerro del Tepetzingo, Cópil estaba dirigiendo la batalla en contra de los mexicas.

Comienza la batalla. Los mexicas, quienes no tienen en este momento la tecnología y la experiencia para combatir a tan formidable grupo de hostiles, se ven acorralados hasta que Huitzilopochtli sale en su auxilio diciendo: «“No tengáis pena, mexicanos, haced unas rodelas de cañas majadas y salid con ellas a la batalla, que yo os ayudaré…”. Ellos, esforzándose, así lo hicieron, y tomando unas varas largas a manera de lanzas, algo gruesas, iban saltando acequias…». De la misma forma, en este momento es elegido un capitán general, que a su vez tenía el papel de caudillo, quien apostó por la batalla. «Electo el capitán general de esta gente, (Huitzilihuitl) mandó que por toda la frontera de aquel cerro se hiciesen muchas albarradas de piedra… donde todos se recogieron y fortalecieron, haciendo su centinela y guardián de día y de noche… aderezando flechas, macanas, varas arrojadizas, labrando piedras, haciendo hondas para su defensa…». (Fray Diego Durán, Historia de las Indias de la Nueva España).

Durante la batalla, Cópil, el hijo de la hechicera, se enfrenta directamente contra Huitzilopochtli, quien en pocos movimientos degüella a Cópil, le abre el pecho y extrae su corazón. Es el primer gran sacrificado de la historia mexica.

Uno de los principales caudillos de nuestra historia, además de Huitzilíhuitl, era Tenoch, a quien Huitzilopochtli ordenó que arrojara el preciado botín, el corazón de su más acérrimo ene migo, en un lugar muy especial, llamado Tlalcocomocco. Algunas fuentes aseguran que no fue Tenoch sino Cuauhtlequetzqui quien corrió desesperadamente con el corazón de Cópil en las manos y a lo lejos observó un petate sobre el cual descansaba el dios Quetzalcóatl, se paró sobre él y arrojó el corazón de Cópil a unos carrizales y tulares. Mientras tanto, el cuerpo de Cópil fue a dar al cerro que actualmente se desgana como Acopilco, de donde fluyen unos manantiales de agua caliente, el agua de Cópil.

Finalmente, los mexicas son derrotados y muchos de ellos, quizá la mayoría, capturados por la gente de Culhuacan, que en nuestro relato está arquetípicamente relacionado con el Culhuacan asociado a Aztlan.

En ese entonces, durante el siglo XIV d. C. la cuenca de México, localizada expresamente en el altiplano central mexicano, estaba conformada por una serie de serranías volcánicas, que como su propio nombre indica, conforman una cuenca que es inundada por tres lagos. Al norte, Zumpango y Xaltocan; al centro, el lago de Texcoco, y al sur, el de Chalco-Xochimilco. En este momento, todos los pueblos que partieron de la mítica Chicomostoc ya habían ocupado un territorio, y entre ellos, los tepanecas de Azcapozalco tenían prácticamente el dominio político y militar de la zona. En segundo lugar, más al sur, la gente de Culhuacan estaba en constantes guerras con los señoríos de Xochimilco, por lo que era necesario contar con algunos contingentes extra para su ejército. De esta manera, los mexicas se convirtieron en mercenarios del señor de Culhuacan: «Allí duraron cuatro años; engendraron, tuvieron hijos, allí sirvieron al señor de los culhuaques, Cocoxtli. Fue cuando hicieron la guerra a los xochimilcas, justamente a Cuauhtizapan. Los sacaron los mexicas, y con macanas de obsidiana los vencieron», narran algunas crónicas españolas. Uno de los momentos más impresionantes es cuando llegan los mexicas con el señor de Culhuacan y le entregan una bolsa repleta de orejas que han sido arrancadas de las cabezas de los enemigos xochimilcas.

Gracias a estas victorias los mexicas consideran que es momento para solicitar al señor de Culhuacan un sitio para poder asentarse de forma un poco más independiente, así el gobernante, con intenciones de deshacerse de una buena vez de los mexicas, les asigna el lugar de Tizapan, sitio que se caracterizaba por estar repleto de animales ponzoñosos, sobre todo serpientes de cascabel. Pero para sorpresa de los culhuaques dichas serpientes sirvieron más de alimento que como plaga para el pueblo tenochca.

De esta forma, los mexicas estaban comenzando a forjarse una reputación como grandes guerreros de mucho carácter, por ello, con el paso del tiempo, solicitan al señor de Culhuacan a su hija para poder desposarla con alguno de los jóvenes mexicas. Debemos recordar que la gente de Culhuacan tenía fuertes lazos con sus antepasados, los toltecas, quienes ya tenían prestigio de grandes orfebres y artistas, y esta era la mejor forma de que este grupo, que poco a poco dejaba de ser un pueblo errante y desconocido, se empapara y cubriera con un poco de esa nobleza que muchos pueblos de la región codiciaban.

Sin embargo, ahora son los mexicas quienes tienen un propósito oculto detrás de este supuesto matrimonio, ya que por designio de Huitzilopochtli se esperaba un macabro ritual del cual el señor de Culhuacan no tenía idea.

EL FIN DE UNA TRAVESÍA

Corría el año 1325 d. C., y el señor de Culhuacan fue invitado a la fiesta para ver cómo su hija iba a ser transformada en la personificación de la diosa Yaocíhual o diosa guerrera. Se encontraba conversando con los más altos dirigentes políticos del pueblo mexica y esperando el momento de ver a su hija ataviada con ricos jubones, flores, plumas y seguramente acompañada de algún mancebo mexica. La sala donde se llevaba a cabo el acto estaba invadida por grandes cantidades de humo y copal, que servía para purificar la celebración; de pronto el gobernante de Culhuacan dejó ver entre las nubes de copal a su hija, pero afinando mejor la vista se dio cuenta de algo espeluznante: realmente no se trataba de su hija, era un hombre, un sacerdote, ataviado con la piel recientemente desollada del cuerpo sacrificado de su hija. Ese era el designio de Huitzilopochtli, era un sacrifico humano que debía alimentar al astro sol. En ese momento, la furia de los culhuacanos no se hizo esperar y de nueva cuenta comenzó la batalla. El ejército culhuacano se arremolinó para sacar de su territorio a los mexicas, y en la refriega los mexicas fueron perseguidos y obligados a esconderse en el lago, entre los carrizales y tulares, según dicen las fuentes: «salió toda la gente de ella en arma y dándoles combate, los metieron en la laguna hasta que casi no hallaban pie. (Los mexicas) viéndose tan apretados, […] comenzaron a disparar tanta de la vara arrojadiza que son aquellas armas de que ellos hacían mucho caso y con fianza» (Historia de las Indias de la Nueva España, Fray Diego Durán).

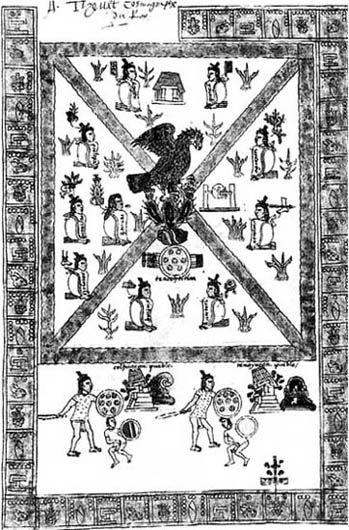

Para facilitar el paso de las mujeres y los niños, varios de los jóvenes utilizaron sus escudos a modo de canoas. Cuauhtlequetzqui y Axolohuan, también conocido como Tenoch, quienes iban al frente del descontrolado pueblo mexica, tuvieron la primer visión: de pronto, de entre los carrizales se observan algunas cañas, sauces y espadañas que comienzan a volverse blanquecinos, y cerca de ellos, una serie de ranas, peces y renacuajos, también de color blanco, los rodean. La geografía del lugar se transforma, divinizada y repleta de metáforas relacionadas con la dualidad de la cosmovisión indígena. Cuevas de las que brotan dos arroyos con características opuestas, en los que al entrelazarse confluyen las fuerzas y esencias cósmicas de todas las cosas, se encontraban en el centro mismo del universo mexica. El designio sagrado estaba cerca, la memoria de estos dos caudillos recordaba que era en ese mismo lugar donde se había enterrado el corazón del astrólogo Cópil. En su lugar se encontraba un gran nopal sobre el cual un águila real con las alas extendidas se encontraba en pleno combate y a punto de matar a una serpiente de cascabel; otras fuentes afirman que el águila se encontraba devorando aves de diversos colores. Nuestros personajes, inmediatamente, se agacharon para hacer una reverencia, humillándose ante su dios: se trataba del mismo Huitzilopochtli transformado en águila quien, como representante del sol como en Coatepec, triunfa sobre la serpiente, imagen viva de la luna y las estrellas o Cenzohuiznahuac, los 400 urianos, representados por las aves de diversos colores que pocas veces aparecen en documentos como el Códice Tovar. El sitio escogido, efectivamente, recreaba arquetípicamente un ambiente lacustre, en medio de los cañaverales, tal como la patria originaria, Aztlan. Finalmente, ese fue el lugar designado por Huitzilopochtli; habían llegado a la tierra prometida.

Ténoch tiene un presentimiento y decide internarse en la laguna, exactamente por debajo del nopal. Su compañero, sorprendido, ve cómo poco a poco Tenoch se sumerge en las aguas divinas, dándolo por muerto. Al día siguiente, reaparece Ténoch con un mensaje del dios del agua, Tláloc: «Ya llegó mi hijo Huitzilopochtli, esta es su casa. Es el único a quien debe quererse, y permanecerá conmigo en este mundo» (Códice Aubin).

La arqueología nos revela algunos monumentos de este extraordinario hecho. El Teocalli de la Guerra Sagrada, monumento escultórico del arte mexica, representa en su parte posterior el momento portentoso; un águila posada sobre un nopal y del cual emerge el símbolo de la guerra florida, el átltlachinolli. Nuevamente la dualidad se hace presente, el fuego y el agua se combinan en un solo glifo, este monumento puede ser admirado en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología de México, es la primera expresión original que se tiene de este acontecimiento.

Regresando a nuestro relato, pronto todo el grupo mexica fue informado de que habían llegado al lugar indicado, y nada tardaron en comenzar a limpiar los alrededores y los arroyos, y se preparaban para construir el primer templo principal de Huitzilopochtli y Tláloc, eje tanto vertical como horizontal del universo, donde confluirían las esencias vitales de todo lo que sería el posterior imperio mexica. Fundarían allí una de las ciudades más poderosas del mundo mesoamericano, el sitio simplemente iba a ser conocido como Tenochtitlan Cuauhtli itlacuayan, donde está el águila que devora en el tunal sobre la piedra.

LOS PRIMEROS AÑOS DE

MÉXICO-TENOCHTITLAN

En el siglo XIV, la cuenca de México estaba dominada por el señor Acolnahuacatzin de Azcapozalco, pueblo tepaneca localizado al noroeste de la cuenca; precisamente el territorio que los mexicas habían ocupado para establecer su ciudad pertenecía a este señorío tepaneca. Realmente ya no tenían mucho entre lo que escoger, ya que como hemos visto, varios pueblos se les adelantaron durante la migración y con el transcurso de su llegada fueron ocupando poco a poco toda las inmediaciones de la cuenca de México. En aquel entonces, la cuenca de México estaba formada en sus costados norte, este y oeste por serranías volcánicas que le daban forma de cuenco, y que se encontraban inundadas por los lagos ya antes mencionados, que en épocas de lluvia podía, llegar a conformar un solo espejo de agua. Pese a ello, uno de los principales problemas del asentamiento en esta zona era la escasez de agua potable, madera y piedra para la construcción, aspecto que, como veremos, llegaron a resolver.

Varios grupos de habla náhuatl se encontraban distribuidos en toda la cuenca. Gran parte de la zona norte de la cuenca, así como todo el occidente, estaba dominada por el señor de Azcapozalco y los tepanecas. Al sur, los señoríos de Culhuacan, Chalco y Xochimilco. Al este se extendía la región del Acolhuacan, mejor conocida por su capital, la ciudad de Texcoco, incluyendo algunos otros reinos de mediana importancia, que en muchos de los casos llevaban a cabo pequeñas alianzas tripartitas. Esta fue una de las características políticas de este momento.

Imaginemos por un momento: un grupo de mexicas está preparando una pequeña expedición a poco más de 15 kilómetros de la zona que han comenzado a limpiar de hierba y piedras para poder construir su primer templo principal. El objetivo de este grupo es obtener piedra y madera. Entre tanto, otros se ocupan de cazar y pescar todo lo que el lago les brinda: peces, ranas, renacuajos, patos y pájaros de todo tipo, para llevarlos a las demás regiones y comerciar con ellos. Una parte de la piedra y la madera será comprada con el dinero obtenido de la venta de sus mercancías; la otra, será obtenida de la Sierra de las Cruces, al norte del sitio elegido por Huitzilopochtli. Y con este material comenzarán a construir lo que será su primer templo, pequeño, de escasas dimensiones, con unas pequeñas chozas de adobe alrededor, en las que los pobladores podrán vivir. Este primer templo principal es lo que los arqueólogos han denominado etapa I del sitio arqueológico, hoy en la Ciudad de México bajo el nombre de Templo Mayor. Una etapa constructiva de la que, por desgracia, solo se ha podido recuperar una pequeña plataforma de, aproximadamente, 11.6 m de altura, que servía de base para construir el edificio principal mexica. Dicha plataforma podía emerger del lago a una altura de hasta 5 m. Además, los arqueólogos han encontrado algunas escalinatas, el suelo de los adoratorios y una pequeña escultura del dios Tláloc.

El Templo Mayor serviría de eje principal para distribuir un arquetipo cósmico que finalmente acababa materializado en una ciudad. De manera horizontal, esta se distribuiría en cuatro sectores que apuntaban hacia los cuatro puntos del universo. Al noroeste quedaría Aztacoalco; al noreste, Cuepopan; al sureste, Zoquipan, y al suroeste, Moyotlan, los mismos puntos que se han identificado como barrios, según dijera don Alfonso Caso.

Posteriormente comenzaron a distribuirse los linajes que vivirían allí bajo una organización conocida como calpulli, y que se establecían por grupos de parentesco basados en un antepasado común y bajo la protección de un dios patrono, llamado calpultéotl.

Tenochtli, aún como caudillo y dirigente del grupo, consideró pertinente presentarse ante el señor de Azcapozalco como tributarios y mercenarios, ya que, como sabemos, este territorio pertenecía finalmente a los tepanecas. De esta manera, los mexicas apoyaron en constantes guerras a los tepanecas, llegando a conformar poco a poco un excelente grupo militar.

Mientras esto sucedía, un reducido grupo de mexicas abandonaba la ciudad de Tenochtitlan y se dirigía a unos cuantos kilómetros al norte para fundar, en el año 1337, la ciudad gemela de México-Tlatelolco, como resultado de algunas discordias.

De esta forma, a los mexicas de ambas ciudades no les quedo más remedio que ser tributarios del señor de Azcapozalco, que para el año de 1367 ya contaba con uno de sus más famosos gobernantes, Tezozomoc. Este había impuesto una carga muy pesada de tributos a los mexicas, entre ellas se recuerda, por ejemplo, el de llevar una garza que estuviera empollando huevos y que estuviera a punto de dar nacimiento a sus polluelos, en el instante mismo debían ser presentados frente al señor de Azcapozalco.

Viajemos de nuevo en el tiempo. Los mexicas se arremolinan alrededor del cuerpo de un gran personaje: su caudillo Tenoch ha muerto y es necesario restablecer un nuevo orden político entre su gente. Todos exigen su Huey Tlatoani, su primer gran señor supremo, pero lo ideal era que este señor estuviera emparentado con los linajes de la estirpe tolteca, y quiénes mejor que los señores de Culhuacan para poder apoyar en esta misión.

De esta manera se reunió un consejo de 20 aristócratas que junto con Tenoch dirigían a la incipiente nación mexica y convocaron una reunión con el señor de Culhuacan para solicitarle que su hijo, Acamapichtli, figurara como el primer gran señor de Tenochtitlan. Después de una larga espera, los culhuacanos, finalmente, accedieron a la petición, y en el año de 1356 Acamapichtli dio comienzo a la gran estirpe nobiliaria del pueblo mexica.

Entre los primeros trabajos de este soberano mexica se encontró el apoyo al señor Tezozomoc, quien alistó un gran ejército del que formaba parte su nuevo señor, Acamapichtli. El objetivo fue la conquista de los señoríos del sur de la cuenca: Xochimilco, Cuitlahuac, Mizquic e incluso Cuauhnahuac, hoy la actual Cuernavaca, en el estado de Morelos.

Gracias a estas victorias y a los afanes de Acamapichtli por ser un buen soberano, los recursos económicos de la incipiente Tenochtitlan iban en aumento. Se construyó un templo un poco más gran de, la estructura de la ciudad cobraba cada vez más forma con la edificación de nuevos palacios, casas y templos, como indican algunos relatos: «Bien sabe tu corazón que nos hallamos en linderos, en sitios que son de otra gente. Todavía no es nuestra tierra, habrás de afanarte, de esforzarte, de obrar y trabajar como siervo, pues estas son tierras propiedad de Azcapozalco» (Diego Francisco Chimalpain. Las ocho relaciones y el memorial de Culhuacán) Pese a que Acamapichtli quería la verdadera libertad de Tenochtitlan, esta estaba tan lejos aún que no le correspondería a este soberano lograrla.

Estamos en el año 1396, se están haciendo los preparativos para llevar a cabo uno de los rituales más importantes en Tenochtitlan; el ritual funerario de su gobernante, ¡Acapachitli ha muerto! Sabemos por las fuentes escritas y recientemente por los vestigios arqueológicos cómo reconstruir de forma clara y precisa lo que era un ritual funerario de un gobernante mexica. Como veremos más adelante, tenían unas concepciones muy interesantes con respecto al mundo de los muertos. Una de ellas era el hecho de que aquellos que morían en la guerra o por causas naturales como tlamiquiztli (muerte por tierra) debían ser incinerados, práctica común durante el Posclásico Tardío en buena parte de Mesoamérica. La cremación del cadáver jugaba un papel importante para su viaje al más allá. Imaginemos por un momento el excelso funeral que seguramente los mexicas hicieron a su señor Acamapichtli, aspecto que podemos en cierta forma conocer arqueológicamente por las ofrendas mortuorias del Templo Mayor:

Los sacerdotes más importantes de Tenochtitlan se han dado cita para honrar el cuerpo del difunto tlatoani. La sala donde será depositado el cadáver está siendo preparada, se esparce un denso humo de copal por todo el cuarto, en el suelo han colocado toda una serie de presentes, que serán depositados junto con los restos del difunto. De entre ellos sobresale una pequeña urna de cerámica con la representación del dios Tezcatlipoca. Debemos recordar al lector que toda la ciudad de Tenochtitlan estaba recubierta de estuco, un especie de enlucido de cal y arena que servía como recubrimiento de suelos y paredes. Los ayudantes de los sacerdotes comienzan a romper el suelo, comienzan eliminando el recubrimiento de estuco y posteriormente empiezan a retirar algunas lajas de piedra con las que se ha elaborado originalmente el suelo del templo. Después, preparan una pequeña oquedad en el suelo, la recubren con pequeños ladrillos de tezontle, dándole la forma final de una caja de si llares. Mientras esto sucede, un tlacuilo, es decir, un escribano o pintor de códices, registra el evento en un documento pictográfico. Cerca de ellos, las ofrendas están listas: chocolate, pulque, flores, papel, puntas de flecha, navajas prismáticas de obsidiana, fragmentos de sahumadores y algo más importante: en una sala especial se encuentran los cuerpos de varios individuos que fueron sacrificados ex profeso para ser enterrados junto con el cuerpo de su señor. Entre ellos destacan enanos, esclavos, sacerdotes, y hasta un perro, para acompañar fielmente al difunto.

En este códice la fundación de Tenochtitlan es representada por el águila posada sobre un nopal que surge de una piedra a manera de corazón. Varios personajes admiran el momento, uno de ellos es el caudillo Tenoch que se encuentra anunciando el momento con la vírgula de la palabra. Códice Mendocino, lámina 1.

Cuando nacía un niño de la nobleza, se tenía la costumbre de cortarle un mechón de pelo, que en este caso también acompañaría a las ofrendas mortuorias de Acamapichtli junto con un mechón de la cabellera de su cadáver recién cortado. La ceremonia está lista. Una gran pira de fuego se ha prendido en lo alto del Templo Mayor, y el cuerpo de Acamapichtli se ha envuelto fuertemente en un petate y se introduce en la hoguera de copal y tea junto a la imagen de Huitzilopochtli. Los sacerdotes han puesto en su boca una piedra preciosa de color verde.

Una vez consumada la incineración, los sacerdotes han colocado los restos en la urna cineraria de cerámica, en la que también han depositado la piedra verde, el chalchihuite, el corazón del señor, junto con los mechones de pelo. Después, una serie de ceremonias acompañarán el descenso de la urna hasta la caja de sillares previamente elaborada. Es necesario que el alma del muerto no se fraccione, por ello colocan una pequeña escultura encima de la caja. Solo faltan cuatro etapas más en las que continuarán los rituales y los sacrificios hasta que, finalmente, vuelven a sellar la caja de sillares con un nueva capa de estuco. Es probable que primero procedieran a la quema del cuerpo del difunto y que después, con la sangre de los sacrificados, se apagara la pira y, juntado todo lo depositado, se procediera a elaborar la oquedad en el piso y colocar las ofrendas en conjunto. De esta manera tendríamos una idea aproximada de lo que las fuentes, junto con los hallazgos arqueológicos, nos cuentan sobre las ceremonias fúnebres de los señores, en este caso de Acamapichtli.

Las ceremonias en su honor continuarán hasta cuatro años después de su muerte, según lo marcado por la información de autores como Leonardo López Luján. Tendremos oportunidad de conocer más sobre la concepción del más allá por parte de los antiguos mexicanos en posteriores capítulos.

Volviendo a nuestra historia, gracias a las relaciones de parentesco que estableció Acamapichtli con los culhuacanos, se comenzó a conformar la nobleza mexica de Tenochtitlan, posteriormente denominada bajo el término de pillis o pipiltin.

Los pipiltin o gente noble tendrían a su cargo todas las labores administrativas, religiosas, militares y políticas de gran importancia. Entre sus privilegios se encontraba el poder utilizar vestimentas de algodón, sandalias de media talonera, ornamentos de oro, alimentarse con cacao, o la utilización de psicotrópicos para las ceremonias. Algunos de estos productos, como el algodón, fueron resultado de las relaciones políticas que, con el tiempo, los tlatoque mexicas iban consiguiendo con el desposamiento de sus mujeres. Los pillis también se encargaban de ser los distribuidores del excedente en caso de desastre; eran conocedores del calendario y la escritura. Sus casas se encontraban lo más cerca posible e incluso dentro del centro ceremonial.

Por otro lado tenemos a la clase tributaria, representada por los macehualtin, en la cual recaía la mayor parte de la producción económica de la ciudad. Eran miembros los pequeños comerciantes, los artesanos y sobre todo los agricultores, quienes obtenían sus tierras en función de lo que internamente fuese distribuido por el jefe del calpulli. Una buena parte del excedente de estas tierras iba a parar a manos del estado mexica, siendo esta la principal diferencia entre pillis y macehualtin.

Los macehualtin habitaban en las afueras de la ciudad, en pequeñas chozas elaboradas de adobe y bajareque. No les estaba permitido usar vestimentas de algodón, por lo que tenían que elaborar su ropa con fibras de ixtle.

La política interna del grupo fue integrada en primer término por el tlatoani (el que habla) o señor supremo, que estaba apoyado por el cihuacóatl, quien lo apoyaba en sus funciones, sobre todo en las militares y religiosas. Después, los militares y los sacerdotes integraban la escala más alta, seguidos de algunos funcionarios que apoyaban administrativamente al estado mexica, en este caso personajes como el Huey Calpixqui, quien durante las futuras guerras de conquista ayudaría a recaudar el impuesto de los pueblos sometidos.

Muerto Acamapichtli, era necesario contar con un segundo gobernante que continuara alimentado la estirpe tolteca. Es así como en el año 1397 es electo el Huehue Huiztilihuitl, hijo de Acamapichtli. Durante este tiempo es electo en la capital gemela de México Tlatelolco el señor Tlacatéotl. Mejoró las relaciones políticas con sus enemigos casándose con una de las hijas del señor de Azcapozalco, lo que les brindó algunos beneficios, considerando que eran tributarios de este pueblo. Huiztilíhuitl empezó por dotar de infraestructura a la ciudad de Tenochtitlan, como por ejemplo con la construcción de un acueducto que iba desde Chapultepec hasta la misma capital mexica.

Los lazos afectivos de Huiztilíhuitl con otros señoríos como el de Cuahunahuac le permitieron que la emergente clase nobiliaria de Tenochtitlan tuviera mayores cargas de algodón para sus cada vez más suntuosas vestimentas. Y otro de los aspectos que tiene principal importancia en el reinado de Huiztilíhuitl es el inicio de una gran experiencia en el campo de la milicia al lado de las tropas tepencas. Ya no solo como simples mercenarios, sino realmente como aliados, lo que incluyó algunos lazos familiares que unían a Huiztilihuitl con el señor Tezozomoc y que le permitieron engrandecer poco a poco su ciudad y establecer con las diferentes batallas un ejército que iba cobrando fama, por lo menos en la cuenca de México.

Isabel Bueno afirma que una de las principales aportaciones de aquel ejército a la estructura militar fue el establecimiento de rangos militares como el de tlacochcálcatl, que fue otorgado a uno de los futuros tlatoque de Tenochtitlan, su hermano Izcóatl, y sobre todo un aspecto poco tratado en la historia militar mexica, como fue el desarrollo de las tácticas navales, sistema que permitió, junto con el ejército tepaneca, llevar a cabo una de las conquistas más importantes de este reinado, la del señorío del Acolhuacan en Texcoco, el tlatoani Ixlilxóchitl.

La batalla se libró con gran ferocidad, sobre todo por parte de los ejércitos mexicas. Pero no solo fue esta la zona de acción del ejército tepaneca-mexica, las fuentes aseguran que una parte del norte en la zona de Xaltocan fue conquistada en la región otomiana de Cuauhtitlán, Tequizquiac y Xiquipilco. Y hacia el noreste Acolman, Otumba y Tulancingo. Algunos autores como Nigel Davies argumentan, en función de la discrepancia de las fuentes que fue realmente la del norte una conquista exclusivamente tepaneca sin ayuda mexica, y que en algunos casos las fuentes la atribuyen al reinado de Huitzilihuitl. Sea como fuere, queda claro que todas las conquistas que este señor hiciera eran finalmente botín para los tepanecas. Pero en el año 1417 sucede algo inesperado, la muerte de Huitzilíhuitl.

Su hijo Chimalpopoca, de diez años de edad, el tercer señor de Tenochtitlan, debía suceder a su padre tras su muerte. Cuenta la historia que cuando subió al trono la nobleza mexicana le dio un arco y flechas y un macuahuitl, que eran las armas con las cuales pretendían salir del sometimiento de los señores de Azcapozalco. La entrañable relación de Chimalpopoca con su abuelo, Tezozomoc, duraría poco, ya que unos años después de su entronización su abuelo fallecería. De esta manera, los grandes beneficios obtenidos por Huitzilíhuitl comenzaban a perderse, y empeoró la situación cuando llegó un usurpador al trono: Maxtla. Él dio grandes dolores de cabeza a los mexicas, que no estaban de acuerdo con la política paternalista que había seguido Tezozomoc.

Es un día cualquiera en la antigua Tenochtitlan, corre el año 12 conejo, 1426. Chimalpopoca se encuentra reposando en su palacio, de noche, y ha solicitado a su guardia personal que lo deje un momento solo. Ya han pasado cerca de 13 años de reinado en Tenochtitlan. Uno de los beneficios que ha obtenido para su pueblo ha sido disminuir la carga de tributo que pagaban a Azcapozalco, pero ahora con el usurpador Maxtla las cosas cambian. Chimalpopoca se ve preocupado, pero el sueño le vence y cae rendido. De pronto, un grupo de guerreros tepenecas ha entrado al palacio sin que nadie lo vea, y de un momento a otro entra en la habitación de Chimalpopoca para asesinarlo. A su muerte silenciosa, salen del palacio sin ser vistos.

Muy de mañana, algunos de los principales de la ciudad se acercan a saludar a su rey como siempre lo hacen, y un gran grito despierta a toda la ciudad al darse cuenta de que Chimalpopoca ha sido presa del odio tepeneca.

Pero esto no significaría que durante su reinado efímero Chimalpopoca no lograra algunos avances de vital importancia para el futuro del próximo imperio mexica, como sofocar algunas revueltas de la gente de Chalco que ya habían sido vencidos en el reinado de Acamapichtli, según el Códice Azcatitlan.

El asesinato de Chimalpopoca ponía al pueblo mexica en la cuerda floja. «Mucho se afligían los mexicas cuando se les decía que los tepanecas de Maxtlaton los harían perecer; los rodearían en son de guerra» (Alvarado Tezozomoc, Crónica mexicáyotl).

De forma discreta, convocaron una solemne reunión para las honras fúnebres de su gobernante. Invitaron a los señores de Texcoco y Culhuacan, a quienes dieron la noticia de lo ocurrido. La gente de ambos señoríos ofreció su ayuda a los de Tenochtitlan: bastimentos, agua, materiales de construcción, les apoyarían en lo que fuera necesario. También fueron invitados para la siguiente ceremonia que tendría por objeto la entronización del siguiente señor de Tenochtitlan. Muchos sabían que la ilustre estirpe de la sangre real mexicana no acabaría con la muerte de Chimalpopoca, y debían convocar urgentemente una nueva junta para la sucesión del próximo tlatoani que los guiaría, animaría y haría que se esforzaran en contra de sus enemigos. Esta vez sería un personaje que daría la talla para iniciar una revuelta que permitiría a los mexicas deshacerse de sus enemigos y comenzar el más fer viente mandato de Huitzilopochtli, y convertirlo en el verdadero y único Pueblo del Sol.