3

LA CATEDRAL DE

LÉRIDA

LA CATEDRAL DESNUDA

Nada más cruzar el umbral de la puerta de la Seu Vella y poner los pies en aquella iglesia desnuda, purificada por tres siglos de sufrimiento y penitencia, sentí que retornaba al convento prohibido de mi infancia, el «convento caído» en Aguilar de Campoo, único vecino de la casa que, extramuros de la villa, había construido mi padre junto al risco que protegía ambos edificios del helador viento norteño.

—¡José Mari, José Mari, corre a ver si me encuentras! —fue lo último que me dijo mi vecino Gelín, antes de desaparecer de mi vista.

Con el pretexto de enseñarme el mejor sitio del mundo para hincharnos de moras y frambuesas, me había arrastrado a una insensata aventura en el «convento caído», entrando por una gatera que solo él conocía y llevándome por caminos inextricables y estancias desconocidas. Yo hollaba por primera vez aquellas ruinas venerables haciendo caso omiso de las repetidas admoniciones que me habían hecho mis progenitores, pero aquel niño de seis años, pecosillo y pelirrojo, se conocía las estancias del cenobio como la palma de la mano porque había nacido en la casona de la huerta monástica en la que sus tíos y abuelos oficiaban de hortelanos. Como su huerta y su vivienda eran una parte del monasterio, andaba por sus ruinas como Pedro por su casa. Mi cicerone y compañero de aventura se había esfumado como por ensalmo y me había dejado completamente solo; solo y pasmado, con el susto metido en el cuerpo, en medio de una iglesia vacía y destartalada que no tenía ni bancos ni retablos y que por no tener ni siquiera tenía ventanas. Mi única compañía eran unos cuantos gorriones que protestaban por la carestía de vida y las palomas que andaban al estraperlo y me miraban con suspicacia.

Los segundos pasaban a toda prisa, dándome golpes en el pecho y mi remordimiento lo atestiguaba el picor producido por las ortigas. La espera se me hacía interminable, pero no me atrevía a llorar porque, siendo dos o tres años mayor que mi acompañante, prefería morir de miedo que de vergüenza y aguanté a pie firme todo lo que pude en aquel espacio desolador durante toda la eternidad.

Yo no podía salir a buscarle por aquel laberinto de salas oscuras, pasadizos imposibles, escombros llenos de zarzas, bóvedas amenazadoras, muros equilibristas y callejones sin salida. Y además, aquella maleza y podredumbre que todo lo invadía debía de estar llena de culebras y lagartos que estaban esperando mi salida para hincarme el diente en las pantorrillas.

Así habríamos estado hasta el día del juicio, él jugando al escondite y yo al pies quietos, de no haber sido porque el difunto, junto al que se había acurrucado el muy pillo, le pellizcaba las corvas para que dejara de incomodarle y saliera del sarcófago que le habían hecho a medida unos años después de las Navas de Tolosa y a solo unos pocos metros de distancia de donde yo me encontraba.

Lo que me había traído a mi memoria aquel recuerdo extraviado en el monasterio no era el resplandor de la luz que barría las telarañas y contaba las columnas de los robustos pilares que mantenían en su sitio a las bóvedas de la Seu Vella, ni tampoco la sobriedad sin adornos de los arcos fajones y formeros, mostrando un perfecto y armónico ensamblaje de las costumbres y tradiciones constructivas románicas y góticas; ni siquiera el idéntico lenguaje constructivo que mostraba indudablemente que habían sido levantadas al mismo tiempo, en los inicios del siglo XIII.

Lo que hermanaba la visión presente con mi lejano recuerdo era nada más y nada menos que la contemplación del desnudo arquitectónico más absoluto que imperaba en ambos templos. En ellos campaban a sus anchas el vacío ascético, la soledad espaciosa, la sombría claridad, la ligera gravedad, el silencio tumultuoso, la luminosa penumbra, la ordenada sobriedad, la delicada fortaleza y la generosa austeridad.

Como trasfondo de toda esta estética estaba la reforma cisterciense que impulsara san Bernardo de Claraval contra Cluny —en su Apología a Guillermo—, cuando escribía criticando el lujo y el ornato de sus templos: «La iglesia relumbra por todas partes, pero los pobres tienen hambre. Los muros de la iglesia están cubiertos de oro, pero los hijos de la iglesia siguen desnudos. Por Dios, ya que no os avergonzáis de tantas estupideces, lamentad al menos tantos gastos».

Contra la eternidad del oro proponía la eternidad de la piedra. También propugnaba que los templos no tuvieran torres y que sus ventanales se cerraran solamente con vidrieras incoloras. Las paredes no debían ser revocadas ni pintadas, sino que serían de piedra desnuda y sin adorno, de modo que ni los capiteles podrían ser figurados. Además, la única imagen autorizada sería la de la Virgen, porque el resto distraería la atención de los monjes y los apartarían de encontrar a Dios a través de las Escrituras.

Dejando a un lado los recuerdos monásticos y las enseñanzas del Doctor Melifluo, nos pusimos a admirar las robustas bóvedas de crucería de la Seu Vella, que aparecen sustentadas por pilares cruciformes rodeados de columnas tanto en las naves como en el transepto.

La cabecera, románica en sus orígenes, tenía cinco ábsides. El central posee grandes dimensiones y mantiene la forma original, mientras que el más septentrional voló por los aires con la explosión del polvorín, y los dos meridionales —modificados en época gótica y que albergan las capillas de la Epifanía y San Pere— merecen una contemplación atenta por su delicada belleza, lo mismo que el fondo de la nave central, de una sencillez y un equilibrio excepcionales. El rosetón de poniente, felizmente restaurado, desparrama la claridad por la nave para redondear las columnas que refuerzan los pilares. Tanto este rosetón como sus hermanos de los brazos del crucero son gigantescas ruedas de carro embutidas en los ojos de buey de los hastiales. Espantados por las explosiones, los pétalos de sus maravillosas vidrieras salieron volando como mariposas y han sido sustituidos por retinas de alabastro que filtran la luz natural.

Los grandes contrafuertes que sujetan los muros garantizan la solidez de la iglesia, equilibrando los empujes de las tres naves cuya altura guarda proporciones geométricas.

Hay que levantar la cabeza en el crucero para embobarse contemplando un cimborrio octogonal sobre trompas iluminado a través de un piso de ventanales. Se trata de uno de los más singulares cimborrios hispanos del siglo XIII, que junto con la torre, dibuja el perfil más característico de la Seu como un hito en el paisaje.

Se puede decir, sin la menor duda, que en este templo se cumplen las condiciones que Vitrubio exigía a los edificios romanos: firmitas, utilitas y venustas. Lo que en román paladino significa garantizar la solidez para que el edifico no se caiga, que este debe cumplir perfectamente la función que se le asigna y, por último, que la belleza se hará presente si se cumplen las dos premisas anteriores, sobre todo cuando el conjunto guarda proporción con las partes.

DE MEZQUITA A CATEDRAL

La mezquita mayor de Madina Larida —así se llamó Lérida durante los siglos de dominación musulmana—, que se encontraba dentro del segundo cinturón amurallado de la ciudad musulmana, fue consagrada como catedral cristiana una vez que las tropas de Ramón Berenguer IV reconquistaron la ciudad en 1149.

Viendo que las naves de la catedral son más cortas que el crucero, la orografía del cerro y la lógica constructiva me hacen pensar que la construcción comenzó una vez que el cabildo se hizo, extramuros de la mezquita, con los espacios necesarios para la nueva catedral. Empezarían esta por la cabecera, sin necesidad de interrumpir el culto cristiano en el templo islámico bautizado con el nombre de Santa María la Antigua. En una segunda etapa ya pudieron pasar el culto a la parte construida —crucero y cabecera— y demolieron la mezquita para levantar las naves. Y en la tercera fase realizaron el claustro en el patio grande de acceso a la mezquita y al final sustituyeron el minarete por la torre-campanario que hoy admiramos. Estas son suposiciones y tendremos que esperar a que futuras excavaciones aclaren las vicisitudes de la mezquita y la catedral.

Según consta en la lápida fundacional, las obras de esta catedral comenzaron en pleno verano: el 22 de julio de 1203. Colocó la primera piedra el obispo Gombau y al acto asistieron el rey Pedro II de Aragón y el conde de Urgell. El cabildo encargó la obra al maestro Pere de Coma, que estuvo cerca de veinte años dirigiéndola. A pesar de que el gótico empezaba a imponerse como modelo, su diseño se realizó con presupuestos constructivos y decorativos de estilo románico.

Durante la Edad Media, el cabildo de Lérida disponía de muchos recursos, siendo económicamente muy importante. Gran parte de ellos se destinaron a la construcción de la nueva catedral, un proyecto muy ambicioso desde el principio. Los trabajos empezaron con mucha «alegría» —como se dice en la construcción cuando no hay problemas económicos y la obra avanza rápida—, de tal forma que hacia 1215 ya estarían acabados la cabecera y el crucero. Lo sabemos porque esa fecha aparece en una inscripción funeraria que está en un lateral de la Puerta de la Anunciación.

El maestro que finaliza las obras del templo catedralicio es otro Pere, este de Pennafreita, que levantará las naves y el cimborrio ya en estilo gótico. Después de setenta y cinco años de trabajos, en 1278 se acaban las obras y se consagra la catedral.

EL CEMENTERIO MÁS BELLO DEL MUNDO

No lejos del «convento caído» de mis aventuras infantiles, junto a la muralla de la villa, está la casa del alcaide Marcos Gutiérrez, en cuyo blasón hay una leyenda que reza: «Belar se debe la vida de tal suerte, que vida quede en la muerte». Nos dice que tenemos que vivir de tal modo que nuestras obras sean imperecederas, y nos trasciendan y nos inmortalicen. Esta gloria de la fama solo está al alcance de unos pocos, porque después de la muerte corporal llega una segunda y definitiva que es la del olvido.

El deseo de trascendencia o el ansia de inmortalidad —que es la sublimación del instinto de supervivencia— es la fuerza irrefrenable que anima a los seres humanos a emprender las empresas personales o colectivas más extraordinarias y la justificación de todas las religiones y creencias que han dado una respuesta a este latido interior construyendo templos tan fantásticos como las catedrales cristianas.

Sagrado es el lugar donde reposan los restos de nuestros seres queridos, sagrado y, a veces, maravilloso. De los que conozco, me han impresionado por su situación al borde del mar el cementerio de Comillas, que proyectó Domènech I Montaner, con un ángel exterminador en la esquina de las ruinas de una iglesia; y por su infinita soledad al estar perdido en medio de la naturaleza, el cementerio de los italianos que, en las laderas del puerto del Escudo, ya casi nadie visita. Sin embargo, para los creyentes no hay espacio más adecuado que el interior de una iglesia, y mucho mejor si se trata de un templo catedralicio.

Este privilegio, al alcance solo de unos pocos afortunados, fue muy codiciado en Lérida por clérigos, burgueses y nobles, que hicieron todo lo que estaba a su alcance para tener espacios de enterramiento, culto y sufragio en la catedral, de tal forma que todo el perímetro del templo está cuajado capillas funerarias privadas que se convirtieron en una importantísima fuente de ingresos para el cabildo catedralicio.

Al construirse el claustro ya se tuvieron en cuenta las necesidades funerarias, ya que el templo no bastaba para atender a tantas peticiones. En dos de sus galerías se hicieron pequeñas capillas incrustadas en los muros, pero las solicitudes superaron todas las previsiones, e incluso un obispo tuvo que ordenar por estamentos las galerías cuando se llenaron los muros de sepulturas y tuvieron que utilizar el pavimento para los enterramientos. Evidentemente, la parte más próxima a la iglesia era más solicitada que la del sur, a pesar de que esta estaba muy soleada y tenía un espectacular mirador sobre la vega del río Segre.

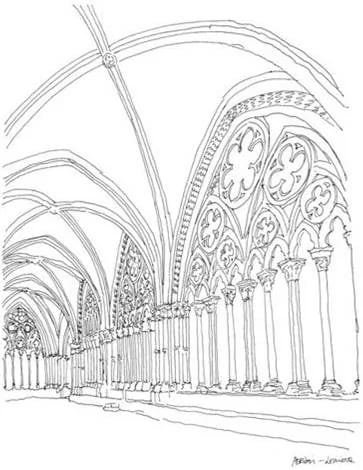

No debe extrañarnos tanta solicitud de inmortalidad, ya que este claustro finalizado por Pere de Pennafreita en el siglo XIV es excepcional al estar ubicado a los pies de la iglesia. Es un claustro gótico majestuoso y único; majestuoso porque nos encontramos ante uno de los más grandes de Europa, y único porque —que yo recuerde— es el único abierto por uno de sus lados.

La galería del mediodía, abierta también al patio, es un espectacular mirador sobre la ciudad, el río y la vega de Lérida. Cada galería tiene casi cincuenta metros de lado y nueve metros de anchura y logia volcada al patio, está cubierta por cinco sencillas bóvedas de crucería y cuenta con diecisiete grandes ventanales. Los contrafuertes encargados de sujetar todo este despliegue arquitectónico son de una potencia extraordinaria y en el exterior resaltan de tal manera que definen en gran medida la estética y el ritmo de esta parte de la catedral.

La tracería de los arcos es de una belleza incomparable por la variedad de su composición, a pesar de que muchos de ellos han tenido que ser restaurados en su mayor parte. Espectacular el de las palmeras y apoteósico el del central del poniente con una estrella de David que contiene en otra estrella circunscrita un pequeño Cristo en Majestad que ha perdido la cabeza.

EN MEDIO DEL CAMPO DE BATALLA

Si los personajes sepultados en el claustro buscaban el descanso eterno no podían haber elegido peor emplazamiento; todo lo que tiene de hermoso lo tiene de frágil, porque se levanta en un cerro a cuyos pies siempre ha habido un campo de batalla.

Lérida tiene un emplazamiento estratégico para controlar la comunicación del valle del Ebro con la costa mediterránea, por lo que todos los ejércitos que han transitado por la península ibérica parecen haberse dado cita para dirimir sus diferencias en las riberas del Segre.

Probablemente, donde hoy nos admiran las esbeltísimas columnas y las caprichosas tracerías de los arcos del claustro, habría elegantes columnas corintias estriadas del peristilo de un templo romano cuando las aguas del Segre se salieron de madre por culpa de aquella gota fría de finales de junio del año 47 a. C. Este fenómeno atmosférico tan frecuente por aquellas tierras dejó empantanados a los ejércitos de Julio César llegados desde las Galias para atacar a las legiones fieles a Pompeyo. Estas aprovecharon las lluvias torrenciales, y escaparon sobre el puente del Segre para refugiarse en la ciudad de Illerda, al abrigo de sus poderosas murallas. Temerosos los generales de Pompeyo de no poder resistir un largo asedio huyeron posteriormente hacia el sur, donde, carentes de refuerzos y faltos del liderazgo de Pompeyo, que acababa de apoderarse de Grecia, terminaron finalmente por rendirse a Julio César.

Igualmente tuvo que rendirse el wali al-Muzaffar, también conocido como Muzzafarde, en 1149 a Ramón Berenguer IV tras siete meses de duro cerco que puso fin a más de cuatro siglos de dominación musulmana. Madina Larida era una de las ciudades más importantes de la conocida como «Marca o Frontera Superior» musulmana.

Los problemas para el claustro y el resto de la catedral llegaron con la guerra de los Treinta Años y la conquista de Lérida por los ejércitos franceses en 1643, y con la posterior reconquista por las tropas de Felipe IV al año siguiente y el uso masivo de la artillería durante los asedios.

Durante la guerra de Sucesión (1701-1715), las cosas fueron mucho peor para la catedral. Tres meses duró el asedio de las tropas francesas que, bajo el mando del duque de Orleans, apoyaban a Felipe V de Borbón. Durante este tiempo la artillería francesa hizo estragos en las murallas, en la ciudad y en la catedral. El 13 de octubre de 1707 la urbe fue saqueada y la gente se refugió en el castillo y en la Seo. Faltos de agua y alimentos, diezmados por la disentería, aterrorizados por los cañonazos y abandonados por los soldados ingleses, la capitulación fue inevitable.

Como consecuencia de la guerra no solo se suprimió la Universidad, sino que todos los edificios del entorno de la Seu Vella desaparecieron, para dejar espacio a las fortificaciones en torno a la catedral que a partir de aquel momento quedó confiscada y con el culto suprimido.

Los nuevos inquilinos cambiaron la palabra por la metralla, las procesiones por los desfiles, la mitra por el gorro, la casulla por la casaca, la estola por la escopeta y la campana por la corneta.

No acabaron aquí las desgracias para la catedral porque la historia se repite en el mismo sitio y con parecidos protagonistas. Da testimonio de ello una pintura aparentemente idílica, de considerables dimensiones, pintada por Jean-Charles-Joseph Rémond titulada Siège de Lerida par le général Suchet, le 14 mai 1810, que cuelga en el palacio de Versalles.

En medio de un cielo limpio y luminoso, nubarrones que avanzan desde los laterales del cuadro parecen haberse dado cita en los alrededores del Turó de Lérida dispuestos a acometerse. El puente del Segre se recorta sobre el río que, discurriendo mansamente, brilla en el amanecer. Una muralla en sombras, perfilada por una humareda, defiende la ciudad baja. El humo que sale del caserío avisa de los incendios provocados por los cañonazos. En el centro geométrico de la escena, el cimborrio y, sobre todo la silueta del campanario, que destacan sobre los volúmenes de la catedral y la colina, sirven de punto de mira a los artilleros franceses que están batiendo las murallas de la fortaleza para ablandar sus defensas. Pequeños cráteres y cuerpos de soldados franceses tendidos sobre una loma luminosa atestiguan la resistencia de los sitiados. En una hondonada situada en la parte inferior del cuadro, los soldados franceses esperan la rendición de los asediados.

Nadie lo ha pintado nunca, pero lo que se veía en las dependencias de la fortaleza y entre los muros de la catedral, donde se hacinaban los leridanos que habían sobrevivido a los incesantes bombardeos de los franceses, merecía un grabado similar a los que realizó Goya de los desastres de la guerra.

El mariscal García Conde ya no esperaba refuerzos. Las tropas del general O’Donnell que acudían en su socorro habían sido derrotadas, ante los ojos atónitos de los leridanos, cuando fueron atacadas por sorpresa por el grueso de las fuerzas francesas que días antes habían desaparecido del campo de batalla simulando una retirada.

EL OBISPO SE SUBLEVA

Exactamente dos años antes, durante la Pascua Florida, monseñor Jerónimo María de Torres que tenía setenta y ocho años muy bien llevados y a la sazón era obispo titular de la diócesis de Lérida, ajeno totalmente al revuelo que en esos momentos se estaba produciendo en las calles y plazas de la ciudad, dormía plácidamente en la mecedora donde solía dar una cabezadita después del almuerzo del mediodía. El secretario del obispo, un nervioso canónigo especialista en los profetas de la Biblia, entró sin llamar a la puerta sacando al prelado, sin el menor miramiento, de su beatífico sopor.

—¿Se está hundiendo el mundo y yo sin enterarme para que Jeremías entre en la antecámara del obispo sin el permiso correspondiente? ¡Mentecato! —expresó monseñor.

—¡Perdone su eminencia, pero lea, monseñor, lea este bando y este periódico que acaban de traer de Madrid! —respondió el angustiado canónigo.

—¿Y es tan importante lo que dicen como para privar del descanso a su prelado?

—Si le parece poca noticia que Napoleón haya sacado de España al rey don Carlos IV y a su hijo Fernando y quiera poner en el trono a su hermano José Bonaparte…

Y como quiera que el obispo había quedado mudo por la noticia del secretario, este aprovechó la pausa para referirle con la voz entrecortada por la agitación, que el día 2 de mayo el pueblo de Madrid, enterado de que sacaban a la familia real del palacio, se había sublevado contra los franceses y en muchos lugares había enfrentamientos y derramamientos de sangre, y a falta de autoridad legítima reinaba el desorden por todas partes. Y añadió que no se sabía qué sería peor si la anarquía de los sublevados que iba a destruir la sociedad, o el ateísmo de los franceses que haría otro tanto con las creencias.

—¡Hijo mío, vete a buscar al alcalde para ver cómo evitamos el desorden, que nosotros nos tenemos que ocupar de mantener las creencias, impidiendo que se extiendan como una plaga entre nuestro pueblo las ideas disolutas de la revolución francesa. Mientras yo me entrevisto con él, redáctame una pastoral dirigida a todos los presbíteros, sacerdotes y religiosos de nuestra diócesis para que desde los púlpitos alerten a los fieles del peligro inmenso que se cierne sobre nuestra patria y recomendémosles encarecidamente que no dejen de rogar al Señor e implorar su misericordia en las presentes circunstancias en las que amenaza la ruina de la religión y de nuestra subsistencia —manifestó el obispo.

Pocos días después los leridanos se juramentaron contra los franceses y reconocieron a Fernando VII como rey de España. Para defender la ciudad, garantizar el orden y evitar la anarquía que produciría el vacío de poder y expulsar a los franceses de España, se formó una Junta de Defensa de Lérida. En ella, aparte del alcalde y otros regidores figuraban varios eclesiásticos y estaba presidida precisamente por el anciano prelado don Jerónimo.

Se estaban oponiendo al mismísimo Napoleón Bonaparte, que tenía los ejércitos más poderosos del mundo. El trabajo que les esperaba era ímprobo, porque, además de asegurar la gobernación, debían reclutar soldados para la guerra y encontrar mandos en las guarniciones con lealtad y disposición suficientes como para combatir a los franceses. Por ello, la Junta de Defensa de Lérida tomó diversas medidas como la fabricación de pólvora, la creación de tercios y una compañía de artilleros, y para sufragar los gastos estableció impuestos especiales que cargaban a las espaldas de los ciudadanos.

—Señor alcalde, ¡el cabildo ha decidió aportar 128 470 reales para la causa! —dijo monseñor.

—¡Eso está muy bien! Hay que predicar con el ejemplo, monseñor, a ver si sus feligreses con posibles se van estirando un poco, porque lo que es hasta ahora aquí solo están pechando los de siempre —respondió el alcalde.

A primeras horas de la mañana, sin séquito ni acompañamiento y sin previo aviso, las máximas autoridades de la ciudad se habían dado cita para acercase al castillo y comprobar el estado de las defensas y los acuartelamientos después de haber acumulado fuerzas con opíparo desayuno con pastas y chocolate en el palacio episcopal.

UN COMPAÑERO DE VIAJE

Se notaba que la catedral le había tomado el gusto a su destino cuartelario porque, vista desde el puente del Segre, tenía el aspecto de una fortaleza inexpugnable.

Muy temprano, me había acercado a la Seu para tomar unos apuntes. Las luces de la mañana perfilaban los volúmenes del conjunto catedralicio que a esas horas tenían puesto el uniforme de gala. Daba la impresión de que estaban esperando una visita importante porque para pasar revista se habían puesto en formación.

Destacaba por encima de todos el crucero con el gorro del cimborrio firmemente colocado sobre su cabeza, sacaba pecho como un mariscal, exhibiendo como su condecoración más apreciada la medalla del óculo sin siquiera pestañear. Se notaba mucho que estaba orgulloso de la maniobra envolvente que había organizado desplegando un regimiento de esbeltos y robustos contrafuertes, en posición de firmes, que no se sabía muy bien si estaban allí para proteger a las capillas y al claustro de los ataques de los franceses o para camuflar los rotos y descosidos de los maltrechos uniformes de los ventanales ojivales del claustro y de las capillas.

El campanario, como un vigía en el mástil de la embarcación, vigilaba ojo avizor para dar aviso de la llegada de los intrusos en cuanto recibiera las órdenes oportunas del óculo.

—¡Monseñor, hay que ver cómo aguanta la catedral! —dijo el alcalde.

—La catedral aguanta, seguro; lo que hace falta ver es cómo resistimos nosotros a los ejércitos de Bonaparte si es que se toman la molestia de hacernos una visita protocolaria —observó monseñor.

Se detuvieron para tomar aliento cuando estaban a la altura del crucero que abría el óculo todo lo que podía para observar a la extraña pareja que formaban el obispo vestido de pontifical y el alcalde con negra levita.

—Por aquí entraban las parejas para contraer matrimonio. La llaman «Puerta de los Novios». Ahora es la puerta de los novios de la muerte. Todos estos adornos, arabescos y filigranas, tan ricamente labrados, sobran en un acuartelamiento y lo debilitan. Observe cómo se burlan de nosotros y nos hacen muecas los canecillos de la portada —dijo el alcalde, que de vez en cuando quería meter baza en la conversación.

No podía pasar desapercibida para el obispo la inscripción en latín con la salutación que hace el arcángel san Gabriel a la Virgen: «Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres».

—Señor, señor. ¡Dónde habrán ido a parar las imágenes de la Virgen y el arcángel que había en estas hornacinas!

—Están en el museo diocesano, monseñor, pero solo son unos fragmentos descabezados —dije yo mismo por gestos, camuflado con mi uniforme de expedicionario, sombrero en el brazo izquierdo a la altura del pecho, cuaderno sujeto con el brazo y rodilla en tierra dispuesto a besar el anillo al obispo, aguantando las ganas de intervenir en la conversación desde que se habían puesto a mi altura cuando yo ya estaba terminado la perspectiva de la catedral.

—¿De dónde ha salido este individuo con este uniforme de mamarracho? —replicó el obispo.

Estaba a punto de declarar al obispo y al alcalde que para mamarrachos, los soldados con aquellos uniformes que llevaban todos los ejércitos de la época, que más que combatientes de carne y hueso parecían figurines de un decorado semejantes a los soldados de plomo. Que toda aquella implementaría de película era un engorro y un estorbo para moverse con soltura y un blanco perfecto por su colorido, porque no había modo de camuflarlos y desde todas partes se les veía el plumero. Que los soldados perdían mucho tiempo sacando brillo a los botones y lavando y planchado los uniformes… pero me lo pensé mejor, así que por gestos y sin decir palabra les enseñé mi cuaderno de dibujo y el boceto que acaba de hacer de esa parte de la catedral.

—Vaya, vaya con el nuevo Navarrete el Mudo. Así que tenemos un artista con nosotros —dijo el obispo con sorna, a la vista de los cuatro garabatos con los que yo pretendía reflejar las impresiones que me producía, desde un ángulo determinado, aquella catedral—. Ya lo decía Gracián: «Lo bueno, si breve, dos veces bueno…», pero yo creo que lo principal es que sea bueno, porque nadie preguntará si ha sido breve o extenso aquello que es digno de admiración. Supongo que usted hace esos bocetos para componer después en su estudio dibujos o grabados como Dios manda.

Movía yo afirmativamente la cabeza y los ojos, como el mudo de los hermanos Marx, cuando nos interrumpió el vigía del campanario con un toque de trompeta que empezó siendo quinto levanta, pasó rápidamente a generala y terminó con tres toques de campana como llamando a misa, avisando al acuartelamiento de que tres extraños personajes estaban invadiendo el recinto.

—Gracias a Dios que todavía suenan las campanas en la casa del Señor —dijo el prelado levantando las manos al cielo—. Es la primera vez que subo a estos predios que nos usurparon hace ya más de cien años los ejércitos del rey.

Haciéndome el distraído me sumé a la comitiva guardando una prudente distancia y mirando a todas partes como buscando las mejores perspectivas para mis bocetos, acercándome todo lo que podía a las autoridades para intentar colarme con ellas en el interior de la catedral.

Pasábamos junto a la torre de la Seu situada justo en la esquina del claustro cuando se escuchó una voz de ultratumba que decía:

—¡No va a servir para nada!

Como no había nadie en los alrededores miramos todos hacia el campanario y el alcalde gritó:

—¿Hay alguien allá en la torre?

Y solo le contestaron las golondrinas.

—Mire qué maravilla y qué desgracia, la puerta de los Apóstoles. No queda nada de la decoración. Menos mal que rescatamos in extremis del parteluz a la Virgen de Blau y la tenemos en la Seu Nova…

Y empezó a contarle al alcalde que debe su nombre al hematoma que le salió a la imagen en la frente al ser golpeada allí con un martillo cuando el escultor, a la vuelta de uno de sus viajes, comprobó que un discípulo suyo la había finalizado, sin su permiso, con una calidad superior a la del maestro. Lo refería como si el alcalde no hubiera oído la historia desde su infancia.

Se notaba que el obispo estaba remiso y se resistía a entrar en la Seu Vella porque delante de la portada le relató al regidor de la villa los asedios que había sufrido el Turó de Lérida desde la guerra civil de los romanos.

—Hace cien años, durante los meses que duró el asedio de los franceses, mi predecesor, monseñor Francisco Solís Hervás, trató de poner a salvo los tesoros, ornamentos litúrgicos, imágenes, retablos y todo cuanto estuviera en su mano, incluso los muertos, a Ramón Berenguer IV el primero. Pero como en los siguientes cinco años Lérida no tuvo prelado, se perdieron todos los tesoros que no se sacaron al principio.

—Dejemos las historias por un rato y entremos en el castillo, si no le parece mal a su eminencia —terció el alcalde, que se estaba impacientando con el sermón del obispo.

En aquel momento salían dos mulas, una a cada lado del parteluz donde había estado la Virgen de Blau, atravesando gallardamente bajo las arquivoltas de aquella maravillosa portada gótica de la que faltaban las estatuas de los Doce Apóstoles, desaparecidos, salvo la cabeza de Santiago que, por cierto, fue degollado y como tal le pintó precisamente Navarrete, el Mudo, pintor de Felipe II.

Los animales no sabían en absoluto, como tampoco el soldado que los conducía, que estaban pasando bajo el valle de Josafat y el Infierno de los condenados, representados bajo el Pantocrátor que parecía refugiarse asustado en lo alto del tímpano encogiendo las piernas para dar paso a las caballerías. El militar, sorprendido por la presencia de aquellas autoridades tan destacadas, no sabía cómo comportarse, así que sin soltar las riendas de los animales se cuadró ante el obispo diciendo:

—A sus órdenes, mi monseñor.

Y sin apercibirse de mi presencia, siguió su camino para llevar las mulas al abrevadero.

UN CLAUSTRO GÓTICO PARA LA CABALLERÍA

Al igual que Gelín, el pecosillo del «convento caído», dejaba sus timideces y vergüenzas de niño a un lado y era irreconocible por su desparpajo y valentía cuando cruzaba por la gatera para adentrarse en aquellas ruinas relacionadas con mi infancia, don Jerónimo María de Torres dejó sus suaves modales y metió su puño de hierro en guante de terciopelo nada más traspasar la puerta de los Apóstoles para acceder a la catedral por el claustro.

Mandaba mucho de ordinario, siguiendo una larga tradición que venía desde las colinas de Galilea, pero a partir de ahora mandaba todo y no porque fuera el presidente provisional de la Junta de Defensa de Lérida, sino porque venía como sucesor legítimo de los Apóstoles.

Como el Moisés, de Miguel Ángel, cuando bajaba del monte Sinaí, notó que le resbalaban las Tablas de la Ley por debajo del brazo. Como Jesús de Nazaret cuando tomó el látigo para expulsar a los mercaderes del templo, algo se le había inflamado en lo más profundo de las entrañas. No volvía a casa porque nunca había estado en aquella catedral; allí no se iba de visita, allí se iba a ejercer el ministerio porque estaba en la casa del Señor; el señor era él por delegación y todo aquel recinto le pertenecía. Era suyo por derecho divino, por encima del rey, que por cierto no había, por encima de los usurpadores y por encima de todas las cosas de este mundo pecador.

—¡Que venga ahora mismo el gobernador! —dijo con voz firme y segura a los caballos, asumiendo el mando de la situación mucho más en su calidad de obispo de la diócesis que de presidente de la Junta de Defensa de Lérida. A continuación frotóse tres veces seguidas el anillo episcopal y como Aladino cuando restregaba la lámpara, en aquel mismo instante, atravesando la puerta de Santa María la Antigua y saltando por encima de las caballerías apareció ante su vista el mismísimo gobernador militar de la Plaza de Lérida, vestido con uniforme impecable, rebosante de brillantina y recién peinado con raya al medio. Ostentaba una fusta debajo del brazo y calzaba unas lustrosas botas de montar. Cuadróse después de afilarse las puntas de sus poblados bigotes y sin pensárselo dos veces se puso a las órdenes del prelado.

—… Pero tenían que haberme avisado con tiempo y no llegar de improviso, monseñor. Menos mal que tenemos un centinela que sabe latín y nos ha alertado hace unos instantes de la inopinada visita de su eminencia.

—Perdone, mi general —dijo el alcalde, que era un hombre de muy pocas palabras, pero que estaba contrariado porque el general ni siquiera se había dignado saludarle—, pero ¡el hombre propone y Dios dispone!

—No pensábamos encontrarle; le hacíamos en Barcelona en busca de tropas de refuerzo —dijo el obispo con sarcasmo.

—Está usted en su casa —declaró el militar, cuando finalmente flanquearon la puerta del establo, no tanto con ánimo de zaherir, sino porque no sabía medir sus palabras.

—¡Señor, Señor! ¡El más bello claustro del mundo convertido en un muladar! —exclamó el obispo, que ora se llevaba las manos a la cabeza, ora se subía los bajos de la sotana para que no se ensuciara con el estiércol—. Esto es una profanación, pero no ve que los caballos defecan sobre las sepulturas. ¿Es que no había otro sitio donde poner a la caballería?

—Este es un lugar magnífico, si me permite, porque como ve su eminencia tenemos una entreplanta donde la tropa está más caliente, y aquí abajo los animales disponen de unas naves espaciosas y un patio donde recrearse. Y no les dejamos disfrutar de las vistas del Segre porque se les hace la boca agua —contestó el gobernador.

—Ni Bucéfalo ni Babieca tuvieron un aposento semejante —dijo el obispo, señalando a dos lustrosos caballos blancos como el de Santiago que estaban comiendo a sus anchas en un pesebre situado en un puerta plateresca bellamente labrada, flanqueada por sendas columnas corintias y con unos basamentos con bajorrelieves y un entablamento ricamente decorado.

—Me imagino que están al servicio de su excelencia esos relucientes pegasos. Lástima que el entrevigado de la entreplanta haya desbaratado la cornisa corintia —dijo el obispo.

Como yo viera que nadie me importunaba, porque me habían tomado por acompañante del obispo, abrí el cuaderno y me puse a hacer bocetos de las portadas del claustro como si tal cosa.

—En este lugar al menos se puede respirar —dijo el obispo, cuando salieron al patio del claustro.

—Por eso hemos instalado aquí a los équidos, para evitar que los olores se expandan por los pabellones —expresó el gobernador.

El patio del claustro estaba ocupado por sendas cocinas instaladas una enfrente de otra en pabellones adosados a los ventanales y a las tracerías del claustro.

—¿Podría guiarnos para comprobar el estado del acuartelamiento? —preguntó monseñor.

—No creo que esté en estado de revista, pero si se atreve a subir por la escalera… —dijo el gobernador, intentando disuadir al prelado.

Pero viendo el obispo que el militar dudaba de sus facultades físicas se arremangó la sotana y subió los escalones de dos en dos, dejando atrás al alcalde y al general.

—¡Vaya con monseñor, a sus años trota como una gacela! —dijo el general.

El espectáculo de los pabellones instalados en la entreplanta del claustro era inenarrable. Bajo las bóvedas de crucería estaban los jergones de los soldados alineados contra la pared de la iglesia y las hornacinas de las desaparecidas imágenes les servían como almacén para sus pertenencias.

Como la entreplanta se había construido a la altura de los capiteles, las bóvedas arrancaban a ras suelo y las arquerías parecían repetirse hasta el infinito. Aunque la tracería del arco de cierre estaba a contraluz, inundaba la escuadrilla de una luz sobrenatural y los trozos de tracería del claustro, que todavía sobrevivían entre los sacos terreros, daban a la sala un aspecto surrealista. En algunos de ellos colgaban los uniformes y pertrechos de unos soldados que se esfumaban como por arte de magia en cuanto llegaba la visita.

Una vez en la planta baja pasamos al templo por la puerta principal de las tres que, situadas en los pies de la catedral, se corresponden con cada una de las naves del interior. La central es una hermosura. Variados motivos geométricos conforman sus arquivoltas. La última y el guardapolvo fueron desgraciados por la construcción de la entreplanta que acabábamos de recorrer. Los capiteles y los cimacios dibujan unos arabescos preciosistas. En su conjunto se percibe claramente la influencia cisterciense y mudéjar.

—¡Ya tenía ganas yo de ver los cañones que van a utilizar la pólvora que estamos a punto de fabricar! —exclamó el alcalde al entrar en la iglesia y ver, en perfecto estado de formación a lo largo de toda la nave lateral, atravesando el crucero y llegando hasta la capilla de San Pedro, una batería de cañones de aspecto anticuado sin darse cuenta de que estaba en medio de la iglesia y de que esta había sido dividida con una entreplanta hasta que le señalé con el dedo el entrevigado que tenía sobre su cabeza.

—Me he perdido totalmente, pensé que estábamos en una cripta —dijo el obispo.

Pero estábamos en la capilla, cargada de municiones, junto a los enterramientos de los Requesens y, al poco, sin darnos cuenta, nos encontramos en un patinejo que cerraba del exterior la portada dels Fillols o de los ahijados, muy semejante a la portada central de la iglesia y que debe su nombre a que por ella entraban los niños para recibir el bautismo. Detrás había un almacén para pólvora y tras esta, las letrinas.

La comitiva, que se había incrementado con la presencia de algunos artilleros de alto rango, entabló una animada conversación acerca de las distintas clases de pólvora y su idoneidad para este o aquel artefacto mortífero. Y al prelado, que sabía mucho más de asuntos de Iglesia que de armamento, se le ocurrió preguntar si serían capaces de fabricar pólvora bastante para abastecer los cañones y si estos serían suficientes para ahuyentar a los franceses.

—Los cañones buenos y modernos los tiene el duque de Wellington para sus tropas, estos son antiguallas comparados con los de Napoleón, que tiene unas fábricas mucho mejores que las nuestras y puede hacer pasar por la frontera todos los cañones que necesiten sus artilleros —confirmó el gobernador militar.

EL OBISPO SE DEPRIME

Aunque los artilleros, el alcalde y el gobernador militar seguían discutiendo sobre cañones en animada charla, don Jerónimo, en su condición de presidente de la Junta de Defensa de Lérida, torció el gesto, volvió en sí de su ardor guerrero y visto lo visto decidió acelerar la visita al acuartelamiento disimulando todo lo posible para evitar que la comitiva se apercibiera de su desencanto.

Espabiló un poco al pasar por debajo del cimborrio cuando escuchó de boca del gobernador que estaba previsto demolerlo para dar luz y ventilación a los pabellones que lo circundaban.

—No se les ocurra cometer semejante barbaridad. Bastante ha sufrido la iglesia con tantas guerras y revoluciones. Costaría un dineral deshacer lo que con tanta fortuna y gracia se hizo y puede que les castigue Dios, derrumbando el resto del templo sobre sus cabezas. Ha de saber que estos templos están construidos con tanto artificio que los distintos cuerpos y naves que los componen se apoyan y sujetan de milagro los unos sobre los otros —replicó el obispo.

Hicimos una rápida visita a los pabellones de la planta superior en que se había dividido la iglesia. Si fantástico y sorprendente era el claustro partido por la mitad, qué decir de aquella especie de cripta fabulosa con las airosas bóvedas de crucería y los potentísimos arcos fajones apoyados en los bellos capiteles a la altura de nuestros ojos como aquel que trataba del martirio de Santiago y el traslado de su cuerpo a Galicia y otros muchos cargados de ornamentación con motivos vegetales y geométricos o conteniendo variopintos seres fantásticos procedentes del rico bestiario medieval.

Eran, sin duda, obra de los grandes artistas de la «escuela leridana», protagonista de uno de los más importantes capítulos de la escultura medieval peninsular.

Era tanta la fascinación que sentía en aquel espacio misterioso, especie de refectorio inmenso o sala capitular de múltiples ramificaciones, con los óculos y ventanales semitapiados, que cogí de nuevo el cuaderno con la intención de dibujar las perspectivas y rincones para dejar constancia de aquel espacio nunca visto.

Aunque mi presencia no había pasado inadvertida a la oficialidad, dado el extraño atuendo que portaba, hasta el momento me habían dejado en paz, pensando que se trataba de un mendigo que gozaba de la protección del obispo, pero al ver que empezaba a dibujar las instalaciones militares debieron de pensar que yo era un espía camuflado de pobre al servicio de los Bonaparte.

—¿Inglés o francés? —me dijo un joven oficial que me sujetaba del brazo.

Me hice el mudo e hice gestos ostensibles para llamar la atención del obispo que, viéndome indefenso en las garras de aquel militar, hizo uso de la poca autoridad que le quedaba diciendo:

—Deje usted en paz ahora mismo al artista, que aunque mudo de palabra no es corto de entendimiento y puede que algún día no lejano veamos sus garabatos en los periódicos.

A esas horas de la visita, el pobre prelado ya había tenido varios sofocos pero le faltaba el más doloroso de todos porque antes de abandonar aquella entreplanta de la iglesia se empeñó en llegar hasta el ábside central en el fondo de la nave donde esperaba encontrar, en mejor o peor estado, el retablo mayor de la catedral.

—¿Y el retablo de piedra que no se pudo sacar porque no había dónde llevarlo? ¿Dónde está el retablo de Bertomeu de Robió que no lo veo por ninguna parte? —exclamó desolado don Jerónimo, paseando sus ojos desorbitados por las paredes del ábside mayor, mejor dicho, por los muros de la entreplanta superior, porque el ábside también había sido partido por la mitad.

Actualmente Montse Maciá, directora del Museo Diocesano y Comarcal de Lleida cuenta a los visitantes, delante del maravilloso relieve dedicado al Pentecostés, que el retablo mayor de la catedral puede fecharse entre los años 1360 y 1380; que Bartomeu de Robió fue un magnífico escultor gótico en torno al cual se creó una especie de escuela o taller especializado en la realización de retablos pétreos, y que de él salieron la mayoría de los retablos de este tipo que adornan muchas parroquias de la ciudad. También me dijo que si tuviéramos que destacar dos características esenciales de esta escuela de retablos leridana, tendríamos que hablar de esas barbas «rincholadas», con dos bucles, y del tratamiento individualizado de los rostros de los personajes.

—Aquí solo hay lo que ve su eminencia, o sea, nada —contestó el gobernador militar, haciéndose el bobo—. Quizá pueda haber algo en el almacén de materiales del piso de abajo. Si es por darle gusto a monseñor, ordeno que revuelvan en los escombros para ver si encuentran algo que sea de utilidad.

El acopio de santa indignación que había hecho el prelado cuando entró por la puerta de los Apósteles se había ido esfumando totalmente cuando salieron a la calle por la puerta del castillo o de San Berenguer. En el exterior se agolpaban a nuestro paso los soldados que se habían esfumado durante la visita y ahora nos contemplaban con curiosidad. Sin el menor disimulo se mofaban de mi vestimenta cuando pasábamos a su altura. La mayor parte eran muchachos barbilampiños que acaban de ser reclutados por la Junta de Defensa de la ciudad y bastantes de ellos serían carne de cañón durante el asedio de las tropas de Bonaparte.

Mucho me temo que si ganan a los franceses vuelvan a hacer con la nueva catedral lo que ya hicieron con esta, ¡que está de pie de milagro!, y lo mismo les puede pasar a las casas. Ya no estamos en la Edad Media. ¿Qué hace un obispo inmiscuyéndose en aquello que es oficio de militares?

El prelado caminaba cabizbajo, moviendo la cabeza de un lado para otro pensando en la batalla que se avecinaba y sopesando su intención de dimitir de su cargo de presidente de la Junta de Defensa de Lérida, más honorífico que efectivo como se acababa de comprobar.

—¿Se da cuenta, señor alcalde, por qué me demoraba en subir hasta la catedral que fue la gloria de Cataluña y el orgullo de nuestros paisanos? ¿Dónde está el decoro y dónde la fuerza para resistir? ¿Usted cree que esta tropa y estos cañones servirán para derrotar a los ejércitos franceses cuando se pongan delante de nuestras murallas? —se afligía el obispo

—No servirán para nada —dijo la voz misteriosa, que al parecer salía de una gárgola que tocaba la trompeta desde la cornisa del claustro.

El tiempo había cambiado bruscamente de parecer durante nuestra incursión a la Seu y estaba a punto de descargar su enojo sobre nosotros.

La torre octogonal, mitad minarete-campanario, mitad miguelete, nos saludaba en posición de firmes cuando emprendimos la retirada. Aunque orgullosa de ser el faro que protege y orienta la ciudad, y sabiendo por experiencia la que se le venía encima, nos despedía con tanta tristeza que sus campanas estaban a punto de tocar a difunto. Estaba de guardia perpetua y de calabozo provisional con sus contrafuertes remendados en las aristas, pero siguiendo nuestros pasos desde los ventanales que iban creciendo en tamaño y en destrozo a medida que se alejaba de la tierra firme.

EL CENTINELA DE LÉRIDA

Visitando hace años con unos amigos iglesias románicas del Camino de Santiago, nos topamos con los restos de una parroquia arruinada de la que solo quedaban los muñones de unos muros de tapial y un viejo ábside de ladrillo cubierto por un tejado impecable. Recorríamos el perímetro del edificio felicitándonos por la magnánima sensibilidad del propietario cuando nos dimos cuenta de que las tejas recién colocadas no lo habían sido para proteger la bóveda milenaria, sino las contemporáneas pacas de paja que se apiñaban para resguardarse de la lluvia macizando todo el espacio del ábside.

Durante todos mis viajes a Liébana he protestado a la sombra de la iglesia parroquial de Potes ante mis paisanos, porque a la vieja mole gótica de proporciones modestas se la humillaba al verse convertida en un modesto almacén de materiales de construcción que, para más estupefacción de los turistas, estaban expuestos delante de la portada. Por fortuna para todos, hace pocos años se convirtió en oficina de turismo.

Lo que salvó al viejo ábside mudéjar y a la pequeña iglesia de Potes fue que eran de utilidad para alguien. Lo que ha ayudado a muchos edificios que he conocido como San Benito el Real de Valladolid, o un sinnúmero de colegios en Alcalá de Henares o la catedral de la que acabábamos de salir era que tenían robustos muros y espaciosas estancias organizadas alrededor de claustros luminosos y por eso sirvieron durante muchos siglos como acuartelamientos. Gracias a la penuria de las arcas públicas que obligaba a las autoridades militares a utilizar viejos conventos desamortizados, se salvaron muchos de estos ante la imposibilidad de edificar cuarteles modernos. En el caso de Lérida también ayudó la diosa fortuna que se llevó consigo a Felipe V cuando ya había sentenciado a muerte la Seu.

El «convento caído» donde se escondía Gelín en las sepulturas es ahora instituto de Bachillerato y hay un aulario en la casona donde él vivía con su familia. Todo ello gracias a una Asociación de Amigos que se propuso su recuperación en 1977. Los cuarteles de Alcalá de Henares, que en su día fueron Colegios de la Complutense, han renacido como Facultades y Escuela de la Universidad de Alcalá.

Cuando se contemplan las fotografías que muestran el espantoso estado en que quedó la Seu Vella después de la guerra civil española parece un verdadero milagro que todavía quede algo digno de apreciarse en su recinto, pero los edificios como las personas se resisten a morir mientras les quede un aliento de esperanza.

Montse Macià también nos enseñó a nosotros los pocos fragmentos que quedan del grandioso retablo mayor de la Seu Vella. Estos bultos escultóricos mutilados del relieve dedicado a Pentecostés son toda una metáfora de la catedral. Nos hablan de una larga travesía, de mutilaciones, de un prolongado destierro, de muchos asedios… de otros tantos períodos de sufrimientos, de muertes y resurrecciones. Y además son testigos de todo lo que aconteció en la catedral: bautizos y funerales, pascuas y navidades, ayunos y penitencias, cánticos y predicaciones, pero también recuerdan los saqueos y profanaciones, la ruina y la restauración.

El campanario y el cimborrio siguen allí, y no solo como puntos cardinales de un paisaje que les pertenece, sino porque contienen el ingenio del último aliento de cada uno de los artistas que les dieron forma, las manos de los trabajadores que labraron los sillares, la sangre de los que murieron en su defensa, las lágrimas de los que se bautizaron, la alegría de los que se casaron y la mirada de cada uno de los visitantes que hemos tenido la fortuna de contemplarlos.

Nos decía Josep Tort, director del Consorcio del Turó de la Seu Vella, que la vocación del edificio es la de relatarnos que un lugar creado para el espíritu no puede ser utilizado como espacio para la guerra, sino para la paz y para el provecho de todos.

Por eso, después de ocho siglos presidiendo la ciudad, de trescientos años sin culto, de dos siglos y medio desfilando y haciendo guardia y de otro medio de obras de rehabilitación, las dos campanas góticas de su torre, la Mónica y la Silvestra, saltan de alegría cuando regalan otra hora de vida pacífica a sus paisanos de Lérida.