3

Die Schmerzgrenze: Zur neurobiologischen Architektur der Gewalt

Der »Aggressionstrieb« ist tot, er hat real nie existiert. Doch die Aggression lebt. Kämen ihr nicht wichtige Funktionen zu, hätte sie sich im Verlauf der Evolution kaum erhalten. Daher sollte uns interessieren, worin ihre nützlichen Aufgaben bestehen. Ganz offensichtlich ist Aggression jedoch nicht immer nützlich. Sie hat auch das Potenzial einer zerstörerischen und selbstzerstörerischen Kraft. Tatsächlich ist ihre Bedrohlichkeit enorm. »Wir sind nur wenige Atombomben davon entfernt, dass es uns nicht mehr gibt«, wie es der Verhaltensforscher Michael Tomasello vom Leipziger Max-Planck-Institut ausdrückte80. Die Bedrohung durch Gewalt ist allgegenwärtig und umgibt uns auch im Nahbereich unseres Alltags. Zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und einem oder mehreren aggressiv aufgeladenen Menschen in die Quere zu kommen kann genügen, sein Leben zu lassen. Jährlich mehr als einer Million Menschen weltweit, darunter vielen Tausenden auch in unserem Lande, ist es in den letzten Jahren so ergangen. Es ist daher wünschenswert, das Phänomen der Aggression neu zu durchleuchten und die Architektur der Gewalt zu verstehen. Dies sollte uns in die Lage versetzen, die Zerstörungsdynamik der Aggression zu begrenzen, aber auch ihre positiven Potenziale nutzbar zu machen. Doch folgen Aggression und Gewalt wirklich Regeln, die sich nach wissenschaftlichen Maßstäben analysieren lassen?

Das Ende eines Mythos

Für die meisten Opfer, die schwere Gewalt erleben, kommt sie unverhofft. Den Eindruck des Unerwarteten und Unerklärlichen haben auch Außenstehende, wenn sie von einer Gewalttat aus den Medien erfahren. Weil für Betroffene oft völlig unerklärlich ist, warum gerade sie zu Opfern wurden, entsteht bei ihnen – wie bei vielen Unbeteiligten – leicht der Eindruck, dass auch die Tat selbst rational nicht zu erklären sei. Wenn man versucht, die Perspektive des Täters logisch zu analysieren, wirkt es auf Betroffene oft so, als wolle man die Tat rechtfertigen. Würde man Ingenieuren, welche die Gründe für eine Explosion in einer Fabrik analysieren, unterstellen, sie wollten den Tod der dabei umgekommenen Opfer rechtfertigen? Jeder Tat geht »eine langsame, konsequente Entwicklung voraus«. Dieses Statement stammt von dem als »Profiler« bekannt gewordenen Kriminalpsychologen Thomas Müller, der sich seit Jahren mit grausamsten Gewalttaten befasst81. Unser Ziel sollte es daher sein, die geheime Architektur der Aggression besser zu verstehen.

Die Folgen schwerer Gewalt – Verletzungen, Qualen und Tod von Menschen – ergreifen und schockieren uns. Manchen erscheint es wie eine Pietät- oder Taktlosigkeit, ein unmenschliches Verbrechen rational erklären zu wollen. Kann man ein Verbrechen von der Größenordnung eines Schul-Amoklaufes, erst recht ein solches wie die massenhafte Ermordung von Menschen – wie im Nationalsozialismus – rational erklären? Wir fürchten nicht zu Unrecht, dies entweihe das unendliche Leid, das Menschen durch Gewalt immer wieder erlitten haben und weiterhin erleiden. In diesem Dilemma neigen Menschen dazu, höhere Mächte ins Spiel zu bringen. Da wir in einem säkularen Zeitalter leben, in dem göttliche Mächte – anders als in den Tausenden von Jahren zuvor – keine Konjunktur mehr haben, behelfen wir uns anders. Das Grauen mörderischer Gewalt erklären wir, anstatt mit einem strafenden Gott, nun mit einem im Abgrund unserer Biologie verborgenen, tief in uns verwurzelten, gegenüber logisch erklärbaren Mechanismen resistenten Macht des Bösen.

Es ist Zeit, uns von dieser mythologisierenden Sichtweise der Gewalt zu verabschieden. Unser Ziel muss es sein, die Logik der Aggression und die Regeln aufzudecken, nach denen sie entsteht. Wir sollten die natürlichen Funktionen verstehen, denen die Aggression dient, und die Bedingungen analysieren, unter denen sie zu einer zerstörerischen Macht werden kann. Die Aggression ist ein biologisch verankertes Programm, ohne das wir nicht hätten überleben können. Inzwischen allerdings hilft sie uns nicht nur beim Überleben, sondern gefährdet es auch. Moderne Waffen- und Zerstörungstechnologien können die Auswirkungen aggressiver Handlungen unendlich potenzieren, nachdem wir als Menschen – zumindest vorläufig – zur alles beherrschenden Spezies dieses Globus geworden sind. Jede aggressive Tat, und sei sie noch so unmenschlich, folgt einer verborgenen Logik. Eine Analyse dieser Logik wird die Gewalt ebenso wenig aus der Welt schaffen, wie die Analyse von Sprengsätzen nicht dazu führen wird, dass sprengfähiges Material von der Erde verschwindet. Sie kann uns aber helfen, Sprengsätze zu entschärfen. Daher kann uns ein Wissen über die Architektur der Aggression helfen zu begreifen, wie die menschliche Gewalt funktioniert, was ihr Nährboden ist und wie wir ihr dort, wo sie zerstörerisch ist, begegnen können.

Zur Definition von Aggression und Gewalt

Aggression ist jede physische oder verbale Handlung, die darauf angelegt ist, eine andere Person zu konfrontieren, anzugreifen, zu schädigen, zu verletzen oder zu töten. Dabei wird vorausgesetzt, dass es sich um eine Aktion handelt, die von der geschädigten Person abgelehnt wird oder der sie auszuweichen trachtet82. Zur Aggression gehören Gefühle, die wir mit den Worten »Ärger«, »Zorn«, »Wut« und »Hass« bezeichnen83. Allerdings geht, wie wir noch sehen werden, nicht jede Aggression mit Gefühlen einher, weshalb zwischen einerseits »impulsiver« oder »heißer« und andrerseits »berechnender« oder »kalter« Aggression unterschieden wird. Aggressive Handlungen von Menschen können sich auch gegen Tiere richten84. Das bewusste Quälen von Tieren kann – muss aber nicht – ein diagnostisches Warnzeichen sein, dass von einer solchen, in der Regel psychisch gestörten Person Gewalthandlungen auch gegen Menschen zu erwarten sind.

Schließlich muss mit einem weitverbreiteten Missverständnis aufgeräumt werden: Die Jagd eines Raubtieres auf sein Beutetier ist – dies betonte sogar Konrad Lorenz85 – aus biologischer Sicht ebenso wenig ein aggressiver Akt wie der Schuss eines Jägers auf einen Rehbock oder die Schlachtung eines Kalbes durch seinen Metzger. Dass die Jagd eines Raubtieres auf seine Beute ein aggressiver Akt sei, ist allerdings nicht das einzige Missverständnis.

Über Jahrzehnte hinweg und bis zum heutige Tage wurde vor allem in altsprachig versierten, humanistischen Kreisen die Sichtweise gepflegt, die Aggression sei, da sich das Wort »Aggression« vom lateinischen »aggredi« (an etwas herangehen) ableitet, eine Spielart des motivierten Herangehens an die Welt. Doch Aggression ist – aus neurobiologischer Sicht – etwas völlig anderes als Motivation. Die neurobiologischen Systeme unseres Gehirns, die in uns den Impuls des »aggredi« auslösen, die uns also motiviert auf die Außenwelt zugehen lassen, sind die bereits beschriebenen Motivationssysteme. Deren Triebrichtung ist, was unser zwischenmenschliches Verhalten betrifft, nicht primär auf Aggression, sondern auf Zuneigung und soziale Akzeptanz gerichtet. Ohne Frage ist ein aktives Auf-andere-Zugehen notwendig, um Akzeptanz zu erlangen, jedoch nicht im aggressiven Sinne86. Die Aggression bedient sich primär nicht der Motivationssysteme, also nicht der »aggredi«-Systeme, sondern anderer Adressen unseres Gehirns87. Systeme, welche tatsächlich die neurobiologische Grundlage der Aggression darstellen, wollen wir nachfolgend in Augenschein nehmen.

Methoden der neurowissenschaftlichen Aggressionsforschung

Die Aggression ist ein Programm, welches in bedrohlichen Situationen anspringen und ein Verhaltensrepertoire zur Verfügung stellen soll, das es ermöglicht, uns einer Gefahr entgegenzustellen und sie zu bewältigen. Der biologische Aggressionsapparat lässt sich nur dann wissenschaftlich untersuchen, wenn der Organismus einer Testperson einem Reiz ausgesetzt wird, der geeignet ist, das Aggressionsprogramm in Gang zu setzen. Welche Reize Aggression auszulösen in der Lage sind, ist eine Kernfrage. Für die Untersuchung des neurobiologischen Aggressionsapparates kommt es zunächst aber nur darauf an, einen einfachen Reiz zur Verfügung zu haben, der zuverlässig Aggression auszulösen in der Lage ist. Damit aggressives Verhalten wissenschaftlich untersucht werden kann, muss die Versuchsperson die Möglichkeit haben, die in ihr – nach Zufügung des Reizes – entstehende Aggression in einer beobachtbaren bzw. messbaren Handlung auszudrücken. Diese sollte wenn möglich so beschaffen sein, dass die Testperson ihrem Ärger »dosiert«, also in unterschiedlichen Stärken, Ausdruck geben kann, sodass nicht nur die Aggression an sich, sondern auch unterschiedliche Stärken der Aggression (die »Aggressionsdosis«) messbar werden. Zwischen dem Aggression auslösenden Stimulus und der Handlung, mit der Aggression zum Ausdruck gebracht werden kann, befindet sich das, was uns interessiert: der »Aggressionsapparat« des Gehirns. Er bewertet den eintreffenden Reiz und erzeugt – abhängig von der Stärke dieses Reizes – zugleich die aggressive Energie.

Schmerz als Aggressionsauslöser

Welcher einfache, zuverlässige und experimentell gut einsetzbare Reiz ist in der Lage, Aggression hervorzurufen? Diese Frage stand vor über siebzig Jahren am Beginn der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Aggression. Dass es die willkürliche Zufügung von Schmerzen ist, die bei allen Säugetieren – den Menschen eingeschlossen – zuverlässig Aggression hervorruft, war eine Erkenntnis US-amerikanischer Aggressionsforscher um John Dollard und Neal Miller in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts88. In Tierversuchen an kleinen Säugetieren beobachteten sie dabei am Rande ein bedeutendes, auch beim Menschen anzutreffendes Phänomen: Wenn die durch Schmerz hervorgerufene Aggression sich nicht gegen die Schmerzursache selbst richten kann, dann richtet sie sich gegen beliebige, zufällig anwesende Artgenossen. Diese »Verschiebung« fand auch dann statt, wenn für die vom Schmerz Geplagten eindeutig erkennbar war, dass ihre Artgenossen keine Schuld an der Verursachung des Schmerzes hatten. Erinnern wir uns an unsere Überlegungen eingangs dieses Kapitels: Die verschobene Aggression, die in den Experimenten von Dollard und Miller von den schmerzgepeinigten Tieren ausgeübt wurde, musste den Artgenossen völlig unerklärlich erscheinen. Dass sie tatsächlich aber logischen Regeln folgt, wird erst klar, wenn man sich der Situation der »Täter« zuwendet und diese analysiert.

Die von Dollard und Miller aufgestellte »Frustrations-Aggressions-Hypothese«, der zufolge jede Aggression die unmittelbare Folge von körperlichem Schmerz (oder einer anderen Frustrationserfahrung) ist, lässt sich heute nicht mehr aufrechterhalten. Dass die Erfahrung von Schmerz aber tatsächlich den zuverlässigsten Aggressionsstimulus darstellt, berechtigt zu der Annahme, dass der evolutionäre »Zweck« der Aggression darin zu suchen sein dürfte, Lebewesen in die Lage zu versetzen, Schmerz abzuwehren und ihre körperliche Unversehrtheit zu bewahren.

Wer sich der Schmerzgrenze eines Lebewesens nähert, wird Aggression ernten. Mit dieser Erkenntnis war eine wichtige Voraussetzung für die wissenschaftliche Beobachtung des Aggressionsapparates geklärt. Der nächste Schritt war die Entwicklung von Methoden, die es erlaubten, mit Testpersonen, die man in die Röhre eines Kernspintomografen geschoben hatte, zu kommunizieren und dabei die Aktivität spezieller Teile ihres Gehirns zu messen.Wenn man Versuchspersonen im Scanner mit Aggression auslösenden Stimuli reizte und ihnen Kommunikationsmittel an die Hand gäbe, in ihnen auftauchende Aggression auszudrücken, dann ließe sich auch untersuchen, welche Hirnareale tätig werden, wenn Menschen Wut und Zorn erleben. Doch wem nützt die bereitwillig im Scanner eines Kernspintomografen liegende Testperson, wenn sie weder Ärger noch Wut empfindet? Die Aggression bedarf, wie bereits erwähnt, einer Provokation. Eine Testperson unvorbereitet und ohne für sie erkennbaren Grund mit Schmerzen zu traktieren würde ohne Frage Aggression auslösen, könnte den Untersucher aber in Schwierigkeiten bringen. Der Testperson vorher anzukündigen, man werde ihr aus wissenschaftlichen Gründen Schmerzen zufügen (wobei man ihr dafür ein Honorar anbieten müsste), würde möglicherweise nicht zu echter Aggression führen, da ein im Dienste der Wissenschaft zugefügter Schmerz für Testpersonen keine wirkliche Provokation wäre. Was also tun?

Aggression im Kernspintomografen

Stuart P. Tayler, der in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts als junger Psychologieprofessor an der Massachusetts University forschte, ließ sich eine trickreiche Prozedur einfallen, die bis heute als »Taylor Aggressions-Paradigma« bezeichnet wird und – nach Entwicklung der modernen Kernspintomografie – bei Neuroforschern eine Renaissance erlebte 89. Man lässt die im Scanner liegende Testperson im Unklaren über den wahren Zweck des Experiments und sagt ihr, sie werde gebeten, mit einem Partner eine Reaktionsaufgabe zu spielen (der Partner ist für die im Scanner liegende Versuchsperson nicht zu sehen). Beide Testpersonen haben jeweils einen Bildschirm vor sich (dieser hat in der Röhre eines Scanners genügend Platz) und können eine Tastatur bedienen. Die beiden Bildschirme sind vernetzt.

Die Aufgabe für beide Teilnehmer – so sagt man der im Scanner liegenden Testperson – sei es, nach gleichzeitigem Auftauchen eines bestimmten Zeichens auf den beiden Bildschirmen möglichst schnell zu reagieren und auf einen Knopf zu drücken. Der Schnellere von beiden erhalte daraufhin die Möglichkeit, seinem unterlegenen Partner eine unangenehme bzw. schmerzhafte »Strafe« zu erteilen. Ob und wie stark gestraft wird, entscheide alleine der jeweils Schnellere von beiden. Die Art der Strafe ist jedoch von dem Versuchsleiter bzw. durch das Experiment vorher festgelegt, sie ändert sich während des Experiments nicht. Sie besteht z. B. darin, dass der Verlierer vom Sieger mit einem (potenziell schmerzhaften) Lärmgeräusch unterschiedlicher Stärke beschallt wird. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Sieger beim Verlierer über eine kleine Apparatur, die an einem Finger angebracht ist, einen (potenziell schmerzhaften) mechanischen Schlag unterschiedlicher Stärke auslöst. Das Experiment läuft über mehrere Durchgänge, die Rolle des Siegers und des Verlierers wechselt ab, je nachdem, welcher der beiden Gegenspieler bei der Reaktionsaufgabe obsiegt.

Die von Taylor entworfene Versuchsanordnung würde, da es beim Menschen kein spontanes Bedürfnis nach Gewalttätigkeit gibt, nicht ausreichen, Aggression zu erzeugen. Psychisch halbwegs gesunde Versuchspersonen würden sich gegenseitig in einer solchen Situation in der Regel keinen oder allenfalls geringen Schmerz zufügen, um der Anleitung des Versuchsleiters Genüge zu tun. Um Aggression zu erzeugen, bedient sich das »Taylor Aggressions-Paradigma« eines Tricks: Die im Scanner liegende Testperson wird getäuscht. Ihr »Gegenspieler« ist ein eingeweihter Verbündeter des Versuchsleiters. Der Ablauf des Experiments wird so manipuliert, dass sichergestellt ist, dass die »echte« Versuchsperson im statistischen Durchschnitt etwa die Hälfte der Reaktionsaufgaben verliert. Der eingeweihte Gegenspieler hat dann den Auftrag, die Strafe für die »echte« Testperson bis zur Schmerzgrenze zu steigern. Die »echte« Testperson ist darüber natürlich verwundert und verärgert und reagiert spätestens dann, wenn sie wiederholt für eine Niederlage mit Schmerz bestraft wurde, ihrerseits mit Aggression: Sie wird nun, sobald sie selbst bei einem Durchgang den Sieg davonträgt, in der Regel Revanche üben. In welchem Ausmaß in ihr Aggression ausgelöst wurde, lässt sich an der Stärke der Bestrafung ablesen, welche sie für ihren Gegenspieler einstellt. Mithilfe des Kernspintomografen lassen sich die parallel zur hervorgerufenen Aggression auftretenden Aktivierungszustände im Gehirn der Testperson analysieren90.

Wie funktioniert der »Aggressionsapparat« des menschlichen Gehirns?

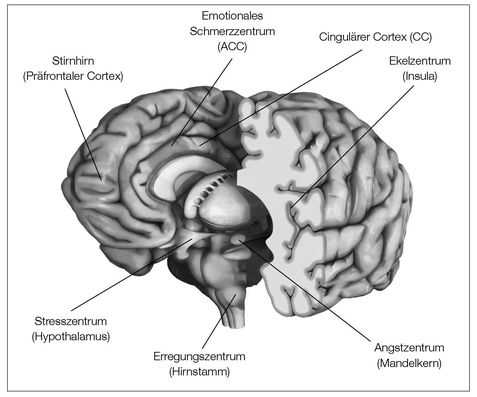

Seine Informationen aus der Außenwelt (den Input) erhält der neurobiologische Aggressionsapparat über die fünf Sinne. Die Aggression, die wir nach außen austeilen (der Output), nimmt ihren Weg üblicherweise über die Mimik, die Stimme (mit oder ohne Sprache) und den Bewegungsapparat. Zwischen beiden Polen befindet sich der eigentliche, aus mehreren Komponenten zusammengesetzte Aggressionsapparat (siehe Abbildung 3)91. Indem er die eingehenden Reize bewertet, erzeugt er zugleich das eigentliche aggressive Potenzial. Wenn Schmerzen (oder andere Aggressionsauslöser) angedroht oder tatsächlich zugefügt werden, kommt es im Gehirn zu einer Aktivierung der Angstzentren (Mandelkerne) sowie der Ekelzentren (Insulae; Einzahl: Insula). Die Angst- und Ekelzentren haben ihren Sitz beidseits in der Tiefe der Schläfenregion des Gehirns. Abhängig von der Schwere der Bedrohung und des Schmerzes aktivieren die Angstzentren zwei tiefer gelegene Alarmregionen des Gehirns, das Stresszentrum (Hypothalamus) und das vegetative Erregungszentrum (Hirnstamm). Wären wir Reptilien, käme es aufgrund einer durch Schmerz ausgelösten Angst-, Stress- und Erregungsreaktion nun zu einer sofortigen aggressiven Reaktion. Bei Säugetieren, insbesondere bei dem mit einem besonders umfangreichen Großhirn ausgestatteten Menschen, ist jedoch ein extrem wichtiger Zwischenschritt vorgeschaltet, bevor es zu einer nach außen gerichteten aggressiven Reaktion kommt.

Bevor sich die Aggression ihren Weg nach außen bahnt, durchläuft sie eine Art neurobiologische Kontrollschleife: Nervenbahnen leiten Angst- und Aggressionsimpulse, bevor sie sich nach außen entladen, nach vorne ins Stirnhirn (siehe Abbildung 3 und 4). Dort, in einer als »Präfrontaler Cortex« bezeichneten Region, sitzen oberhalb unserer Augenhöhlen Nervenzellnetzwerke, die nicht nur Informationen darüber gespeichert haben, welche Folgen sich aus aggressiven Handlungen für die eigene Person rückwirkend ergeben könnten, sondern auch darüber, wie sich andere Personen, an die wir unsere Aggression adressieren würden, fühlen würden92. Beim Durchlauf durch die sogenannte »frontolimbische Schleife« erfährt der aggressive Impuls eine Veränderung, zumeist im Sinne einer Mäßigung. Im Stirnhirn wird eingeschätzt, ob die vorhandene aggressive Energie in einem angemessenen Verhältnis zu dem Schaden stehen würde, den andere erleiden könnten. Der Präfrontale Cortex93 hat die Aufgabe zu überprüfen, inwieweit die durch ihn hindurch laufende Energie, wenn sie als Aggression nach außen geleitet würde, der eigenen Person oder dem sozialen Umfeld Schaden zufügen könnte. Er hat die Aufgabe der Antizipation, d. h. er soll im Voraus abschätzen, inwieweit das soziale Umfeld zum Nachteil des aggressiven Akteurs reagieren könnte.

Abbildung 3: Zwischen »Input« (Zuleitung äußerer, aus der Umwelt kommender Signale über die fünf Sinne, ihre erste Verarbeitung erfolgt in der Großhirnrinde) und »Output« (Verhaltensreaktion durch Mimik, Stimme oder Handlungen) befindet sich der neurobiologische »Aggressionsapparat«. Er besteht aus mehreren Komponenten, die sich gegenseitig beeinflussen. Die emotionale Sofortbewertung von aus der Umwelt kommenden »Inputs« erfolgt durch die Mandelkerne und die Insulae (sie gehören zum sogenannten »Limbischen System«). Abhängig von der Schwere der äußeren Bedrohung werden zusätzliche, tiefer gelegene Alarmzentren des Gehirns aktiviert (Hypothalamus und Hirnstamm). Vor Herausgabe des »Outputs«, also vor einer eventuellen Verhaltensreaktion, durchlaufen die Informationen eine über das Stirnhirn (Präfrontaler Cortex/PFC) ziehende Schleife. Nervenzellnetzwerke des PFC haben Informationen darüber gespeichert, welche positiven oder negativen Folgen sich mit Blick auf das soziale Umfeld aus einem möglichen »Output« (also aus dem Reaktionsverhalten) ergeben könnten. Der Cinguläre Cortex (CC) ist der Sitz des emotionalen »Ich«.

Abbildung 4: Anatomische Darstellung der Komponenten des Aggressionsapparates.

Ob und in welchem Ausmaß ein Individuum Aggression zeigt, ist das Ergebnis eines sekundenschnellen, weitgehend automatisiert ablaufenden Abwägungsprozesses. Die Abwägung erfolgt zwischen einem aggressiven Aufwärtsimpuls (»bottom up drive«) und einem mäßigenden Abwärtsimpuls (»top down control«; siehe nochmals Abbildung 3). Den aggressiven Aufwärtsimpuls erzeugen die Angstzentren, die Ekelzentren, der Hypothalamus und der Hirnstamm. Der mäßigende Abwärtsimpuls geht vom Präfrontalen Cortex aus. Eine Integration der Impulse findet im Bereich einer Hirnstruktur statt, die sich in der Tiefe der längs verlaufenden Hirnteilungsfurche befindet und dort beidseits wie ein Gürtel von hinten nach vorne zieht. Sie wird als Gürtelwindung bezeichnet (»Cingulärer Cortex«, abgekürzt CC). Die Gürtelwindung beheimatet verschiedene Schattierungen des »Ich-Gefühls« bzw. des »Selbst-Gefühls«. Die von einem Individuum tatsächlich gezeigte Aggression ist also das Ergebnis des Zusammenspiels von aggressivem Aufwärtsimpuls, mäßigendem Abwärtsimpuls und der Integration von beiden. Interessant ist, dass der mäßigend einwirkende Präfrontale Cortex nur so lange aktiv ist, wie ein Individuum über eine aggressive Reaktion nachdenkt.Wenn die Entscheidung zu einer Reaktion gefallen ist und eine Person tatsächlich aggressiv handelt, geht der Präfrontale Cortex »auf Tauchstation«94.

Stellvertretende Aggression und Mit-Leid

Die zum Aggressionsapparat zählenden Komponenten des Gehirns fühlen sich nicht nur angesprochen, wenn Schmerz am eigenen Leibe erlebt wird, sondern auch dann, wenn wir beobachten, wie jemand anderem wehgetan wird. Eine spezialisierte Untergruppe von Nervenzellen, die sogenannten Spiegelneurone (oder Spiegelnervenzellen), sorgen dafür, dass wir nicht nur das, was uns selbst angetan wird, sondern auch das, was andere erleiden, in uns fühlen können95. Mit Blick auf die Aggression erklärt dies, warum es uns durchaus auch dann wütend und aggressiv machen kann, wenn wir sehen, wie einer anderen Person Leid zugefügt wird (insbesondere, wenn sie uns nahesteht). Bei Erwachsenen ist dieses neurobiologisch nachgewiesene Phänomen des »Mit-Leidens« und der »stellvertretenden Wut« auch im Alltag ganz offensichtlich. Weniger offensichtlich, aber umso verheerender, sind die Folgen, die sich daraus ergeben, wenn Kinder und Jugendliche miterleben, wie Erwachsene – innerhalb und außerhalb des eigenen Elternhauses – sich gegenseitig Gewalt antun. Kinder und Jugendliche, die sehen, wie sich jemand anderes im Rahmen eines Unfalls wehtut, reagieren mit den Ekelzentren, dem Hirnstamm und dem »Ich-Zentrum« (Cingulärer Cortex). Wenn sie beobachten, wie einer Person von einem Mitmenschen absichtlich Schmerz zugefügt wird, reagieren bei ihnen zusätzlich auch die Angstzentren und der Präfrontale Cortex, also der bereits erwähnte frontale Teil des Gehirns, der den Maßstab für die soziale Angemessenheit einer Tat verkörpert96.

Die immense Bedeutung, die kindliche Erfahrungen für die spätere Aggressionsbereitschaft eines Menschen haben, wird uns noch beschäftigen.

Soziale Ausgrenzung bedeutet Schmerz und erzeugt Aggression

Wer die Schmerzgrenze des menschlichen Körpers überschreitet, muss mit Aggression rechnen. Allerdings ist das Körperschmerz-Paradigma der Aggression bei Weitem nicht in der Lage, die gesamte Bandbreite menschlicher Gewalt verständlich zu machen. Erst eine bahnbrechende Erkenntnis öffnete den Weg zu einem umfassenden Verständnis der menschlichen Aggression: Die Schmerzgrenze wird »aus Sicht des Gehirns« keineswegs nur dann überschritten, wenn Menschen physischer, also körperlicher Schmerz zugefügt wird. Die Schmerzzentren des Gehirns reagieren auch dann, wenn Menschen sozial ausgegrenzt oder gedemütigt werden. Diese fundamentale Erkenntnis ergab sich aus einigen genial durchgeführten neurobiologischen Experimenten.

Körperlicher Schmerz hinterlässt, nachdem er die ersten Komponenten des Aggressionsapparates (Mandelkerne und Insulae) aktiviert hat, in der »Ich-Struktur« des Gehirns (im »Cingulären Cortex«/CC) eine Art Fingerabdruck: Körperliche Schmerzerfahrungen aktivieren im vorderen Teil dieser Struktur (im »Anterioren Cingulären Cortex«/ACC) ein Nervenzellnetzwerk. Dies lässt sich bildgebend sichtbar machen, wenn man Versuchspersonen in den Scanner eines Kernspintomografen legt und ihnen – natürlich mit ihrem vorherigen Einverständnis – körperlichen Schmerz zufügt97. Es war die US-amerikanische Hirnforscherin Naomi Eisenberger, der als Erste die Entdeckung gelang, dass nicht nur körperlicher Schmerz im ACC seinen Fingerabdruck hinterlässt. Der gleiche Fingerabdruck des Schmerzes taucht an gleicher Stelle auch dann auf, wenn ein Mensch von anderen sozial ausgegrenzt, zurückgewiesen, verachtet oder gedemütigt wird98.

Die Beobachtung, dass soziale Zurückweisung, Ausgrenzung und Verachtung »aus Sicht des Gehirns« wie körperlicher Schmerz wahrgenommen werden, bedeutet einen Durchbruch im Verständnis der menschlichen Aggression. Mit einem Male wird verständlich, warum nicht nur körperlicher Schmerz, sondern auch Ausgrenzung und soziale Demütigungen potente Reize darstellen, die den neurobiologischen Aggressionsapparat aktivieren und Gewalt hervorrufen können. »Wenn sich niemand zu uns umdrehte, wenn wir den Raum betreten; wenn niemand antwortete, wenn wir sprechen; wenn niemand wahrnähme, was wir tun; wenn wir von allen geschnitten und als nicht existierend behandelt würden, dann würde eine derartige Wut und ohnmächtige Verzweiflung in uns aufsteigen, dass im Vergleich dazu die grausamste körperliche Qual eine Erlösung wäre.« Dieses hellsichtige Statement des legendären Gründervaters der modernen Psychologie, William James, stammt aus dem Jahre 189099. Über hundert Jahre später gibt ihm die moderne Hirnforschung in vollem Umfang recht.

Die neurobiologische Neudefinition der »Schmerzgrenze« steht im Einklang mit allem, was neuere Studien aus dem Bereich der Psychologie und der Sozialforschung zeigen: Fehlende Zugehörigkeit zu einer Gruppe und Zurückweisung durch andere Menschen sind die stärksten und wichtigsten Aggressionsauslöser100. Die Gründe dafür, dass das menschliche Gehirn körperlichen und psychischen (bzw. sozialen) Schmerz in sehr ähnlicher Weise wahrnimmt, liegen in unserer evolutionären Vorgeschichte. Seit sich vor etwa sieben Millionen Jahren unsere Vorfahren von denen der heutigen Schimpansen getrennt zu entwickeln begannen, waren sie eine gejagte Spezies (siehe Kapitel 5). Dass die Vorläufer des Menschen überleben konnten, verdankten sie zwei entscheidenden Faktoren: dem sozialen Zusammenhalt und dem Zuwachs ihrer Intelligenz (beides steht vermutlich in engem Zusammenhang). Der Ausschluss aus der Gruppe der Artgenossen bedeutete über Millionen von Jahren hinweg das Todesurteil. Ausgegrenzt zu werden, konnte sogar weit verhängnisvoller sein, als körperlichen Schmerz zu erleiden. Dies erklärt, warum das menschliche Gehirn lernte, beides – soziale Ausgrenzung ebenso wie Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit – als in gleicher Weise alarmierende Gefährdung einzuschätzen101. Als Folge davon beantwortet der Mensch nicht nur willkürlich zugefügten körperlichen Schmerz, sondern auch Ausgrenzung mit Aggression.

Der Aggressionsapparat als Hilfssystem des Motivationssystems

Dass das menschliche Gehirn soziale Zurückweisung und Demütigung hasst und darauf mit Aggression reagiert, ist die »Rückseite der Medaille«, deren Vorderseite wir in Kapitel 2 betrachtet haben: Das Motivationssystem des Gehirns ist auf die Erlangung von Vertrauen, Zugehörigkeit und Kooperation ausgerichtet. Zugehörigkeit war, wie erwähnt, für die Vorfahren des Menschen über Jahrmillionen ein über allen anderen Aspekten des Lebens stehendes Überlebensprinzip. Dieses Prinzip ist bis heute gültig. Der Aggressionsapparat erweist sich, wie wir jetzt erkennen können, als ein Hilfssystem des Motivationssystems: Bindung, Akzeptanz und Zugehörigkeit sind überlebenswichtig. Sind sie bedroht, reagieren die Alarmsysteme des menschlichen Gehirns. Als unmittelbare Folgen zeigen sich Angst und Aggression. Da in der Evolution kaum etwas Bestand hat, wenn es rückblickend keinen »Sinn« hat, muss und darf angenommen werden, dass der Sinn der Aggression darin zu suchen ist, dass sie uns ein Verhaltensprogramm zur Verfügung stellt, das uns helfen soll, entstandene Störungen im Bereich der sozialen Zugehörigkeit zu beheben (siehe Abbildung 5). Wer Ausgrenzung erzeugt, Bindungen bedroht oder die Gemeinschaft zu zerstören sucht, wird als Gefahr wahrgenommen und soll – hier wirken Aggressionsapparat und Motivationssystem dann einträchtig zusammen102 – bestraft werden.

Abbildung 5: Die Beziehung zwischen Aggressionsapparat und Motivationssystem erscheint vordergründig als Gegensatz. Die durch das Motivationssystem biologisch verankerten menschlichen Grundmotivationen sind auf soziale Akzeptanz und Zugehörigkeit ausgerichtet. Der Aggressionsapparat hat demgegenüber das Potenzial, soziale Beziehungen zu gefährden. Da er jedoch – dem Gesetz der Schmerzgrenze folgend – vorzugsweise nur dann in Aktion tritt, wenn Bindungen und Zugehörigkeit bedroht sind, ergibt sich zwischen beiden neurobiologischen Systemen eine Synergie. Unter Bedingungen eines verschärften Ressourcenmangels steigt allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass beide Systeme eine gegeneinander gerichtete Dynamik entwickeln (siehe Kapitel 6). Die für den Menschen (über)lebenswichtigen Ressourcen, die einer Verknappung unterliegen können, sind nicht nur materieller Art. Auch Bindungen sind eine von Mangel bedrohte (emotionale) Ressource. Materieller Ressourcenmangel begünstigt emotionalen Ressourcenmangel (siehe dazu nochmals Kapitel 6).

Konstruktiv oder destruktiv? – Die kommunikative Funktion der Aggression

Die neurobiologische Bedeutung menschlicher Aggression liegt in ihrer kommunikativen Funktion103: Aggression signalisiert, dass ein von Schmerz oder Ausgrenzung betroffenes Individuum nicht bereit und nicht in der Lage ist, eine ihm zugefügte soziale Zurückweisung zu akzeptieren. Um ihre kommunikative Funktion erfüllen zu können, muss sich Aggression allerdings in angemessener Weise äußern: Tritt sie nicht in einem erkennbaren Kontext auf, wird sie nicht am »richtigen« Ort oder zur »falschen« Zeit geäußert, oder kommt sie in einer nicht angemessenen Aggressions-»Dosis« daher, kann sie das Problem, das sie eigentlich beseitigen sollte, verschlimmern. Das Ergebnis ist dann in der Regel ein Aggressionskreislauf (»cycle of violence«) zwischen dem Betroffenen und seiner Umwelt104. Schwere physische Gewalt tritt vor allem dort auf, wo die verbale Kommunikation zwischen dem (späteren) Täter und seiner Umgebung zum Erliegen gekommen ist105. Physische Gewalt zerstört ihrerseits die kommunikative Funktion der Aggression. Erfolgreich kommunizierte Aggression ist konstruktiv. Aggression, die ihre kommunikative Funktion verloren hat, ist destruktiv.

»Gesunde« Aggression

Die Möglichkeit und Fähigkeit, Aggression zu kommunizieren, ist nicht nur eine Voraussetzung dafür, dass sie ihre zentrale Funktion (Abwehr von Schmerz oder Ausgrenzung) erfüllen kann. Aufsteigende Aggression tatsächlich ausdrücken zu können, wenn die Schmerzgrenze überschritten wurde, ist auch von überragender gesundheitlicher Bedeutung: Wer Ausgrenzung erleidet, gedemütigt wird oder befürchten muss, einer Bindung beraubt zu werden, dann aber nicht mit einer kommunikativ angemessenen Form von Aggression reagieren kann, wird krank. Hemmungen und andere Schwierigkeiten, legitime Aggression zu kommunizieren, entstehen vor allem dann, wenn in den Jahren der Kindheit keine sicheren Bindungen zu Bezugspersonen vorhanden waren oder wenn Gewalt erlebt wurde.

Wenn Aggression – aus welchen Gründen auch immer – nicht kommuniziert werden kann oder darf, dann bleiben die Komponenten des Aggressionsapparates, insbesondere die Angstzentren, neurobiologisch »geladen«. Anstatt der eigentlich fälligen Äußerung von Aggression entwickelt sich nun eine Situation, die zu Angststörungen oder depressiven Erkrankungen führen kann106: Die neurobiologischen Angst-und Stresssysteme bleiben hochgefahren, eine aktive, nach außen gerichtete Problemlösung ist jedoch unmöglich. Personen, die Probleme mit einem adäquaten Ausdruck der in ihnen entstandenen Aggression haben, erleiden nicht nur ein seelisches, sondern auch ein erhöhtes körperliches Erkrankungsrisiko 107.

Das Gesetz der Schmerzgrenze

Aus der experimentellen Hirnforschung der letzten Jahre hervorgegangene Daten lassen sich in einer Erkenntnis zusammenfassen, die ich als das »Gesetz der Schmerzgrenze« bezeichnen möchte: Das Verhaltensprogramm der Aggression verdankt – evolutionär gesehen – seine Entstehung der Notwendigkeit, Schmerz abzuwehren, die körperliche Unversehrtheit zu bewahren und lebenswichtige Ressourcen zu verteidigen. Wenn die Schmerzgrenze eines Lebewesens tangiert wird, kommt es zur Aktivierung des Aggressionsapparates und zu aggressivem Verhalten. Bei sozial lebenden Lebewesen wie dem Menschen zählen Zugehörigkeit und Akzeptanz zu den lebenswichtigen Ressourcen. Demütigung und Ausgrenzung werden vom menschlichen Gehirn wie körperlicher Schmerz erlebt, sie tangieren die Schmerzgrenze. Daher führen beim Menschen nicht nur die Zufügung körperlicher Schmerzen oder eine physische Bedrohung zu Aggression, sondern auch alle Erfahrungen, die aus Sicht des Betroffenen einer sozialen Ausgrenzung oder persönlichen Demütigung gleichkommen. Doch deckt sich das »Gesetz der Schmerzgrenze« mit der facettenreichen gesellschaftlichen Realität menschlichen Zusammenlebens? Die Übereinstimmungen zwischen Neurobiologie und Sozialforschung sind geradezu frappierend.

Alltägliche Gewalt steht in auffälligem Zusammenhang mit einer Verweigerung des persönlichen Respekts, einer Verletzung der Ehre oder einer Beschädigung der Reputation108. Ausgrenzung findet jedoch nicht nur dann statt, wenn ein Mensch von anderen aktiv missachtet oder abweisend behandelt wird. Auch wer keine zwischenmenschlichen Bindungen hat oder ohne soziale Vernetzung lebt, befindet sich im Zustand der Ausgrenzung. Aggressives Verhalten ist bei Menschen, die wenig oder keine sozialen bzw. zwischenmenschlichen Bindungen haben, häufiger als bei anderen anzutreffen 109. Alleinstehende Menschen neigen signifikant häufiger zu Gewalt als in Partnerschaft lebende Personen. Unter Menschen, die gewalttätig wurden, finden sich, wie wissenschaftliche Studien zeigen, gehäuft Personen, die im gesellschaftlichen Alltag Erfahrungen von schmerzhafter Zurückweisung gemacht haben, z. B. am Arbeitsplatz entlassen oder wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert wurden. Verweigerte Akzeptanz steht also nicht nur im Labor, sondern auch in der gesellschaftlichen Realität in engem Zusammenhang mit der Entwicklung von Aggression110.

Armut und Gewalt

Besonders prekär – und für die Zukunft unseres Globus von Bedeutung – ist der Zusammenhang zwischen der Ungleichverteilung von Lebenschancen und Aggression, insbesondere zwischen Armut und Gewalt: Armut bedeutet – vor allem für diejenigen, die ihr nicht durch eigenes Verschulden ausgeliefert sind – nicht nur existenzielle Not, sondern ist vor allem eine Ausgrenzungserfahrung. Aus diesem Grunde ist sie auch ein besonders ergiebiger Nährboden der Gewalt111. Wie wir später – bei einer vergleichenden Betrachtung der Gewalt in verschiedenen Ländern dieser Erde – noch sehen werden, ist es nicht nur die Armut an sich, sondern vor allem Armut im Angesicht des Wohlstandes anderer, die Aggression nach sich zieht. Wer hungert, wenn alle hungern, wird deshalb nicht zwingend eine besondere Gewaltbereitschaft entwickeln. Eine Situation jedoch, in der die einen Not erleiden, während sich andere reichhaltiger Lebenschancen und guter materieller Ressourcen erfreuen, bedeutet Ausgrenzung und tangiert die Schmerzgrenze. Hier ist über kurz oder lang zwingend mit Gewalt zu rechnen. Was dies angesichts der weltweiten Ungleichverteilung von Ressourcen in einer globalisierten, medial vernetzten Welt für den internationalen Frieden bedeutet, sollte uns zu denken geben.

Häusliche Gewalt

Die Bedeutung der »Schmerzgrenze« zeigt sich auch am Beispiel der häuslichen Gewalt. Obwohl Frauen innerhalb von Partnerschaften – wie eine Studie behauptet112 – angeblich bis zu drei Mal öfter gewalttätig werden als Männer (andere Studien sehen das Verhältnis eher ausgeglichen113), so bleiben schwere Gewalttaten einschließlich Tötungsdelikten auch in der Partnerschaft eine ebenso klare wie fatale Domäne des männlichen Geschlechts. Männer begehen insgesamt 90 Prozent aller schweren Gewalttaten114. Von Frauen ausgehende Gewalt äußert sich – vom eng umgrenzten Bereich der Zweierbeziehung einmal abgesehen – überwiegend nicht körperlich, sondern in weniger offenen, überwiegend verbalen Spielarten von Aggression115. Wenn überhaupt, dann begehen Frauen im häuslichen bzw. familiären Bereich Tötungsdelikte vor allem unter dem Eindruck von schwerer verbaler oder physischer Gewalt, die sie vonseiten ihrer Partner erleiden mussten. Männer, die ihre Partnerinnen töten, tun dies vor allem dann, wenn sie zurückgewiesen wurden, von einer Trennungsdrohung oder von einer tatsächlichen Trennung betroffen sind116. Alle vorliegenden wissenschaftlichen Studien zeigen auch hier also einen unübersehbaren Zusammenhang von Aggression mit erlittenem Schmerz, entweder in Form von physischer Gewalt, von Zurückweisung oder dem Verlust von bedeutsamen Bindungen.

Die Bedeutung der Schmerzgrenze für die individuelle Aggressionsbereitschaft

Nicht alle Menschen sind gegenüber körperlichen Schmerzreizen gleich empfindlich. Was von einigen bereits als körperlich schmerzhaft empfunden wird, kann für andere völlig unproblematisch sein. Dies lässt sich auch wissenschaftlich zeigen. So kann man Versuchspersonen, deren Unterarme in ein Wasserbad eingetaucht wurden, anschließend einer ansteigenden Erwärmung oder zunehmenden Abkühlung des Wasserbades aussetzen. Sowohl extreme Hitze als auch Kälte können bekanntlich Schmerzen hervorrufen. Man kann Testpersonen nun bitten, ihre subjektive Schmerzwahrnehmungen entlang aufsteigender (oder absteigender) Temperatur auf einer Punkteskala anzugeben (die »Eichung« auf einer solchen Skala wären z. B.: 0 Punkte = kein Schmerz; 10 Punkte = subjektiv sehr unangenehm; 20 Punkte = subjektiv absolut unerträglich). Unterschiedliche Personen werden in einem solchen Experiment bei jeweils gleichen Temperaturen unterschiedlich starke Schmerzen angeben. Da – wie wir sahen – das menschliche Gehirn identische Nervenzellsysteme benützt, um körperliche Schmerzen und soziale Ausgrenzung anzuzeigen, sollte man vermuten, dass die individuelle Sensibilität gegenüber körperlichen Schmerzen jener gegenüber sozialem Schmerz entspricht. Tatsächlich zeigen Personen mit hoher Empfindlichkeit gegenüber körperlichen Schmerzen auch eine höhere Sensibilität gegenüber sozialer Zurückweisung! 117

»Bindungsstile« und Aggressionsbereitschaft

Welche Faktoren beeinflussen die individuelle Schmerzgrenze und damit die von Person zu Person unterschiedliche Aggressionsbereitschaft? Da Verbundenheit mit anderen Menschen die körpereigene Produktion von schmerzlindernden Botenstoffen aktiviert, kommt der Fähigkeit eines Menschen, sich auf gute zwischenmenschliche Beziehungen einzulassen, eine überragende Bedeutung für das Aggressionsverhalten zu. Obwohl die Motivationssysteme des Gehirns den Menschen via Wohlfühlbotenstoffe mit einem »Trieb« nach guten Beziehungen und sozialer Akzeptanz ausgerichtet haben, ist die Fähigkeit erwachsener Personen, emotional befriedigende zwischenmenschliche Bindungen einzugehen, sehr unterschiedlich ausgeprägt.

Wer mit seinen Mitmenschen – insbesondere in den Jahren der Kindheit – wenig vertrauensbildende Erfahrungen gemacht hat, wer es stattdessen mit Bezugspersonen zu tun hatte, die selbst im Stress, unzuverlässig oder wenig berechenbar waren, lernt früh, sich auf andere besser nicht allzu weitgehend einzulassen. Solche Menschen entwickeln in sich das, was Psychologen einen »ambivalenten Bindungsstil« (ein Hin- und Herschwanken zwischen Anziehung und Ablehnung gegenüber Mitmenschen) oder einen »vermeidenden Bindungsstil« (eine Haltung, die nur auf die eigenen Kräfte vertraut und von anderen grundsätzlich nicht mehr abhängig sein will) nennen.

Wer aufgrund früherer, meist in den Kinderjahren erlittener Verletzungen keine tiefe Verbundenheit mit anderen Menschen fühlen kann, hat als Erwachsener bei schwierigen Alltagssituationen schneller als andere das Gefühl, abgelehnt oder verachtet zu werden. Er (oder sie) wird häufiger als andere Menschen eine »gefühlte Zurückweisung« erleben. Entsprechend schneller ist bei solchen Personen die Schmerzgrenze erreicht, und entsprechend steigt das Risiko einer aggressiven Reaktion118. Menschen mit Bindungsstörungen sind keine Seltenheit, ambivalente oder vermeidende Bindungsstile sind in den westlichen Ländern weit verbreitet119. Sie schützen die Betroffenen davor, in einer persönlichen Beziehung wiederholt enttäuscht zu werden.

Menschen mit Bindungsstörungen leben in einem fortwährenden inneren Dilemma: Einerseits sehnen sie sich, ihre innere Einsamkeit fühlend, nach Verbundenheit. Andererseits spüren sie im Zusammensein mit anderen eine unsichtbare Barriere zwischen sich und ihren Mitmenschen120. Dass es sich um eine in ihnen selbst liegende Barriere handelt, die durch das in ihnen verankerte ambivalente oder vermeidende Bindungsmuster verursacht ist, ist den Betroffenen oft nicht bewusst. Stattdessen haben viele Betroffene das Gefühl, die anderen seien ablehnend oder ihr Partner weise sie zurück. Alle Beteiligten stehen dann vor einem schwer lösbaren Problem. Situationen wie diese bilden einen typischen Nährboden für Gewalt, insbesondere innerhalb von Partnerbeziehungen oder Familien.

Männer: das gewalttätige Geschlecht?

»Wenn Menschen Situationen als wirklich definieren, sind sie in ihren Konsequenzen wirklich«, warnte einst der von mir bereits erwähnte US-Soziologe William Isaac Thomas (1863 – 1947). Er hatte erkannt, dass Glaubensüberzeugungen, die Menschen über die »Natur des Menschen« hegen, die Tendenz haben, zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen zu werden. Einen Streich kann einem die als »Thomas-Theorem« bezeichnete Tendenz vor allem dann spielen, wenn es darum geht, was »typisch männliche« und »typisch weibliche« Eigenschaften seien. Dies zeigte kürzlich eine Züricher Forschergruppe um Christoph Eisenegger und Ernst Fehr in einem bereits kurz erwähnten Experiment121. Getestet wurden weibliche Personen im sogenannten »Ultimatum-Spiel«: Eine weibliche Probandin (Testperson A) erhält vom Versuchsleiter ein kleines Guthaben und wird gebeten, dieses nach eigenem Gutdünken zwischen sich und einer ihr zugeordneten, ihr persönlich nicht bekannten Partnerin (Testperson B) aufzuteilen. Stimmt Testperson B der von Testperson A vorgenommenen Verteilung zu, können beide mit ihren jeweiligen realen Geldbeträgen von dannen ziehen. Lehnt Testperson B ab, wird das gesamte Guthaben eingesammelt. Beide Teilnehmerinnen müssen sich dann ohne Zugewinn verabschieden, einen zweiten Durchgang gibt es nicht (daher der Name »Ultimatum-Spiel«).

Die Züricher Forscher wollten herausfinden, ob und wenn ja welchen Einfluss das männliche Sexualhormon Testosteron auf das Verhalten im Ultimatum-Spiel hat, und gaben der Hälfte der Probandinnen, die sich in der Rolle von Testperson A befanden und das ihnen gegebene Guthaben zu verteilen hatten, vor dem Experiment eine Testosterontablette. Die andere Hälfte der Testperson A-Probandinnen erhielt eine Placebotablette gleichenAussehens und gleichen Geschmacks. Keine der Versuchsteilnehmerinnen wusste, ob sie Testosteron oder Placebo erhalten hatte. Das Verhalten der Testperson A-Probandinnen war uneinheitlich und verwirrend. Doch die Versuchsleiter waren clever genug, alle Teilnehmerinnen im Anschluss an das Experiment zu befragen, ob sie subjektiv der Meinung gewesen waren, Testosteron oder Placebo erhalten zu haben (objektiv wussten sie es alle nicht). Nun zeigte sich: Diejenigen Teilnehmerinnen, die subjektiv der Überzeugung gewesen waren, Testosteron erhalten zu haben, hatten ihrer jeweiligen Partnerin überwiegend ein schlechtes Verteilungsangebot gemacht – die Damen hatten offenbar eine klare Vorstellung davon, wie Männer angeblich funktionieren! Nachdem der Einfluss, der von der subjektiven Überzeugung herrührte, Testosteron erhalten zu haben, ausgeschaltet war, zeigten mit Testosteron behandelte Frauen im Ultimatum-Spiel tatsächlich ein großzügigeres Verteilungs-verhalten 122. Wer vor dem Thomas-Theorem nicht auf der Hut ist, landet leicht bei pseudowissenschaftlichen Thesen wie jener, dass Frauen angeblich schlechter einparken, dafür aber – selbstverständlich »naturbedingt« – permanent rote Schuhe kaufen.

Wenn es um Verhaltensunterschiede der Geschlechter geht, kann es nicht nur dann zu Verzerrungen kommen, wenn sozial bedingte Unterschiede fälschlicherweise biologisch begründet werden. Auch umgekehrt sind Verfälschungen denkbar: Oft wird es als »politisch nicht korrekt« angesehen, Verschiedenheiten im Geschlechterverhalten als tatsächlich biologisch mitbedingt anzuerkennen. Auch wenn es politisch unkorrekt sein mag, so bleibt doch das Faktum, dass neugeborene Jungen einen mehrfach höheren Testosteronspiegel als Mädchen haben. Männliche Säuglinge zeigen in den ersten drei Lebensmonaten einen Testosteronspiegel wie erwachsene Männer (danach fallen die Spiegel wieder stark ab). Dieses frühe »Testosteronbad« hat Auswirkungen auf Mikrostrukturen in Gehirnarealen, die das menschliche Verhalten beeinflussen, insbesondere auch den Umgang mit Stress123.

Eine systematische, von einer Wissenschaftlerin durchgeführte Untersuchung über geschlechtsbedingte Unterschiede bei intellektuellen Leistungen und beim Verhalten erwachsener Menschen belegt überlegene Kompetenzen des weiblichen Geschlechts bei der Sprache, bei der emotionalen Offenheit, bei der Fähigkeit zu vertrauen, im Bereich Fürsorglichkeit, bei moralischer Nachdenklichkeit und bei der Fähigkeit, sich zu mäßigen124. Männer scheinen, derselben Studie zufolge, in den Bereichen mathematisches Denken, räumliches Vorstellungsvermögen sowie Selbstvertrauen und Durchsetzungsfähigkeit besondere Stärken zu haben. Sie neigen aber nicht nur signifikant stärker als Frauen dazu, andere im Gespräch zu unterbrechen. Sie sind ihnen auch in jeder Spielart von direkt ausgeübter verbaler oder physischer Aggressivität »überlegen«. Frauen dagegen ziehen indirekte, sogenannte »relationale« Formen der Aggression vor, z.B. indem sie über jemanden schlecht reden und dadurch dessen Ruf zerstören.

Testosteron125 beeinflusst den neurobiologischen Aggressionsapparat, indem es den mäßigenden Einfluss des Stirnhirns (Präfrontaler Cortex) auf die Angstzentren (Mandelkerne) und damit die »top down control« schwächt (siehe Abb. 3). Zugleich verstärkt das männliche Sexualhormon die Verbindung der Angstzentren mit den Erregungszentren des Hirnstamms und erhöht damit den »bottom up drive«126. Tatsächlich zeigen Männer beim Betrachten von Gewaltszenen im Vergleich zu Frauen eine deutlich verstärkte Aktivierung ihrer Angstzentren127. Männer mit hohem körpereigenen Testosteron zeigen – im Vergleich zu solchen mit niedereren Werten – ein ausgeprägtes Dominanzverhalten, sind aggressiver, ungeduldiger, nehmen sich weniger Zeit für ihre Kinder, haben mehr Partnerinnen, lassen sich eher scheiden, treffen allgemein risikoreichere Entscheidungen und erleiden mehr Jobverluste128. Finanzmakler treffen, wenn sie unter hohem körpereigenem Testosteron stehen, riskantere Entscheidungen. Und: US-Strafanwälte mit überdurchschnittlichem Testosteronspiegel neigen vor Gericht dazu, eine größere »Show« abzuziehen129. Gefängnisinsassen, die wegen Gewaltdelikten einsitzen, weisen höhere Testosteronspiegel auf als solche, die Eigentumsdelikte ohne Gewaltanwendung begangen haben130. Bei weiblichen Insassen zeigen Frauen mit einer Vorgeschichte schwerer Gewalttaten und aggressiverem Dominanzverhalten innerhalb des Gefängnisses höhere Testosteronwerte als ihre inhaftierten Kolleginnen131.

Macht Testosteron aggressiv – oder produziert Aggression Testosteron?

Lebensstile und Verhaltensmuster sind keineswegs nur die Folge einer vorgegebenen Biologie. Was Menschen erleben, was sie tun und wie sie leben, hat massive Auswirkungen auf die Aktivität unserer Gene und beeinflusst daher in erheblichem Ausmaß die Biologie unseres Körpers132. Wer Vertrauen erlebt, reagiert mit einem Anstieg des Freundschaftshormons Oxytozin, welches seinerseits die Bereitschaft erhöht, anderen Menschen Vertrauen zu schenken. Ähnlich liegt der Fall bei Testosteron, wenn auch mit einem im Vergleich zu Oxytozin gegenteiligen Effekt: Wem Misstrauen entgegengebracht wird, reagiert mit einer Erhöhung von Testosteron, wobei das männliche Sexualhormon seinerseits die Tendenz verstärkt, sich misstrauisch gegenüber anderen zu verhalten133. Vertrauen und Misstrauen sind also nicht nur psychologisch, sondern auch biologisch ansteckend134. Männer, die heiraten, reagieren am Tag der Hochzeit mit einem Testosteronanstieg (»Ich habe gewonnen!«), im Verlauf der Ehe sinkt ihr Testosteronspiegel jedoch unter den unverheirateter Männer ab (»Ich habe eine sichere Bindung«). Kommt es zur Scheidung, steigt der Testosteronspiegel prompt wieder an (»Ich bin wieder einer Konkurrenz ausgesetzt«)135.

Testosteron leistet – auf dem Umweg über ein verstärktes Konkurrenz- und Dominanzverhalten – einen Beitrag zu vermehrter Aggression. Doch es geht auch umgekehrt: Fußballfans aus Italien und Brasilien, die 1994 das Endspiel der Weltmeisterschaft zwischen beiden Ländern am Fernseher verfolgt hatten, wurden um Mitwirkung in einer Studie gebeten. Nach dem Spiel (das Brasilien gewonnen hatte) zeigte sich bei den brasilianischen Zuschauern ein Testosteronanstieg, während die Hormonspiegel der italienischen Fußballfans in den Keller gingen136. Schachgegner reagieren unmittelbar vor dem Match mit einer Erhöhung des männlichen Sexualhormons. Nach dem Spiel jedoch liegt der Hormonspiegel des Gewinners deutlich über dem des Verlierers. Das Schachspiel steht sozusagen für das Leben. Testosteron ist ein Dominanz-Hormon: Es steigt immer dann an, wenn um Dominanz gerungen wird. Wer sich durchsetzt, zieht mit seinem erhöhten Hormonspiegel davon (und benimmt sich auch künftig eher dominant). Wer verloren hat, reagiert mit einem Testosteronabfall. Auch wer sich »nur« einen Kampf vorstellt, löst im eigenen Körper einen biologischen Effekt aus: Bereits ein 15-minütiges Spielen mit einer Pistole reicht aus, um bei männlichen Jugendlichen den Testosteronspiegel signifikant ansteigen zu lassen137. Aggression, so scheint es, ist nicht nur aggressiv, sie macht auch aggressiv.

Aggression am »falschen« Ort und zur »falschen« Zeit: das Phänomen der Aggressions-Verschiebung

Die volle Bandbreite menschlicher Gewalt können wir nur verstehen, wenn wir auch das wichtige, bereits an anderer Stelle gestreifte Phänomen der Aggressions-Verschiebung ausführlich in unsere Betrachtung einbeziehen. Die Verschiebung von Aggression ist bereits seit Längerem bekannt. Sie kann entweder das Objekt oder den Zeitpunkt der Aggression betreffen. Aggressive Impulse richten sich nicht immer an denjenigen Menschen, der den Provokationsreiz verursacht hatte, sie können auf eine andere Person gerichtet bzw. verschoben sein. Die Verschiebung kann jedoch auch die Zeit betreffen, zu der Aggression ausgeteilt wird: Menschen, die Aggression auslösenden Reizen ausgesetzt waren, zeigen eine aggressive Reaktion manchmal erst mit erheblicher Verzögerung. Es sind vor allem diese Verschiebungen, die in vielen Fällen den verständlichen, aber irrigen Eindruck erwecken, aggressive Handlungen seien »sinnlos« und »nicht begründbar« und müssten daher Ausdruck einer tief im Menschen schlummernden Lust an der Gewalt sein. Insbesondere wenn aggressive Handlungen doppelt, also sowohl hinsichtlich des Objekts als auch der Zeit verschoben sind, erwecken sie oft den fatalen Eindruck, sie kämen »aus dem Nichts«. Der Verschiebungsmechanismus wird meistens auch vom betroffenen aggressiven Subjekt nicht bewusst bemerkt. Obwohl die Verschiebung ein bereits bekanntes Phänomen der Alltagspsychologie ist, sollten wir uns auch hier an wissenschaftliche Experimente halten.

Die Verschiebung der Aggression bezüglich ihres Adressaten bzw. Objekts wurde, wie bereits erwähnt, erstmals in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts durch die US-Amerikaner John Dollard und Neal Miller bei Tieren experimentell nachgewiesen 138. Aber auch Menschen, die Schmerz erleiden, ohne die Quelle ihres Leidens identifizieren und bekämpfen zu können, richten die durch Schmerz hervorgerufene Aggression in ihrer Not gegen unbeteiligte, zufällig anwesende Dritte139. Experimente zeigen, dass Personen, die in einer Teambildungsphase von ihren Kollegen in keines der zu bildenden Teams aufgenommen wurden, sich anschließend gegenüber unbeteiligten Dritten aggressiver und weniger sozial verhalten140. Der Verschiebungsmechanismus bezüglich des Aggressionsobjektes tritt auch dann auf, wenn die Quelle des Schmerzes zwar identifizierbar, aber zu mächtig ist, um sie zu bekämpfen. Bei in sozialer Gemeinschaft lebenden Lebewesen sind das in der Regel die stärkeren Artgenossen. Die Wut des gereizten Individuums entlädt sich dann häufig ersatzweise an hierarchisch niedereren bzw. schwächeren Dritten. Jedermann kennt diesen wenig erfreulichen Mechanismus aus der Alltagserfahrung.

Das neurobiologische Aggressionsgedächtnis

Aggressive Impulse lassen sich nicht nur von einem Objekt der Aggression auf ein anderes verschieben, sondern, wie schon erwähnt, auch von einem aktuellen Zeitpunkt auf einen späteren141. Erfahrungen, die den Aggressionsapparat aktiviert haben, aber nicht sofort durch Aggression beantwortet werden konnten oder durften, hinterlassen eine emotionale Erinnerungsspur, die den Aggressionsimpuls für einen eventuellen späteren Gebrauch wie eine Konserve aufbewahrt. Handelt es sich um ein einmaliges Ärgernis, besteht die Möglichkeit, dass die Angelegenheit mitsamt der aufbewahrten »Aggressions-Konserve« vergessen wird. Kritischer ist die Lage, wenn zahlreiche Ärgernisse abgespeichert wurden und keine dieser Erfahrungen adäquat abgehandelt werden konnte. Ein solcher Vorgang ähnelt dem, was Kunden eines Lebensmittelmarktes tun, die Rabattmärkchen erhalten und in ein Heftchen einkleben, welches, wenn es vollgeklebt ist, gegen einen Geldbetrag eingelöst werden kann. Viele Menschen, die aggressive Gefühle zurückhalten, anstatt sie sofort zu kommunizieren, kleben »Märkchen« in ihr neurobiologisches »Aggressions-Rabattheftchen«. Irgendwann platzt bei solchen Menschen – meist bei einem Anlass, der Außenstehenden als wenig adäquat erscheint – die angesammelte Wut mit ungeheurer Wucht heraus.

Verschiebungen können auch die Folge von kindlichen Erfahrungen sein. Experimente an Menschenaffen zeigen, dass Neugeborene und »Kleinkinder«, die grob oder mit Gewalt behandelt wurden, sich später selbst grob und gewalttätig gegenüber ihrem eigenen Nachwuchs verhalten142. Umgekehrt zeigen in der Frühphase ihres Lebens fürsorglich behandelte Junge später als Eltern ihrerseits ein liebevolles Verhalten. Dieses Ergebnis zeigte sich auch dann, wenn man einen Teil der Neugeborenen sofort nach der Geburt vertauschte (im Sinne einer Adoption): Ein späteres gewalttätiges Verhalten entwickelte sich in diesen Fällen unabhängig von der biologischen bzw. genetischen Abstammung und war primär die Folge früher Gewalterfahrungen. In die gleiche Richtung gehende Beobachtungen gibt es beim Menschen: Säuglinge, die unmittelbar nach der Geburt in der Klinik behandelt werden mussten und daher notgedrungen mehr schmerzhafte Erfahrungen (z.B. wegen Blutabnahmen) machen mussten als andere Kinder, zeigen als Heranwachsende eine erhöhte Sensibilität im Bereich ebenjener Hirnregionen, die für die Wahrnehmung der Schmerzgrenze – und damit auch für die Aggressionsauslösung – zuständig sind143. Experimente dieser Art zeigen: Unser Gehirn verfügt über ein »Aggressionsgedächtnis«.

Aggression, die keiner versteht: Warum wir »Aggressions-Flüsterer« brauchen

Menschliche Aggression ist ein kommunikatives Signal, welches der Umwelt anzeigt, dass ein Individuum nicht in der Lage oder nicht bereit ist, einen ihm zugefügten physischen oder seelischen Schmerz oder eine entsprechende Bedrohung hinzunehmen. Voraussetzung für die Verständlichkeit eines biologischen Signals ist – dies gilt nicht nur für die Aggression – seine sogenannte »Kontingenz«: Signale sollten, um von der Umgebung verstanden werden zu können, in möglichst engem zeitlichen oder örtlichen Zusammenhang mit jenen Ereignissen stehen, durch die sie hervorgerufen wurden.

Verschobene Aggression ist für alle, die von ihr betroffen sind, nur schwer zu verstehen. Sie hat ihre kommunikative Funktion in vielen Fällen eingebüßt. Wie sollten die hier und jetzt von einer aggressiven Handlung Betroffenen erkennen und verstehen, dass der aktuellen Gewaltäußerung Verletzungen zugrunde liegen, die der Täter bereits vor längerer Zeit erlitten hat? Mindestens ebenso groß ist die Verständnislosigkeit, wenn die Aggression einen anderen Adressaten trifft als denjenigen, gegen den sie sich tatsächlich hätte richten sollen. Verschobene Aggression wird in der Regel also nicht verstanden werden als das, was sie sein sollte: als Appell des aggressiven Akteurs, mit dem er (oder sie) auf Schmerz, fehlende Bindungen, auf Ausgrenzung, Demütigung oder auf erlittene Unfairness reagieren wollte.

Verschobene Aggression kommt wie ein verrückt gewordenes Pferd daher: Niemand versteht, warum es beißt, tritt und jeden abwirft, der sich auf seinen Rücken zu schwingen versucht. Hier können nur »Pferdeflüsterer« helfen, die wissen, dass ein solches Pferd üble Erfahrungen hinter sich hat. Pferdeflüsterer verhalten sich so, also würden sie das Pferd in all seiner Verrücktheit verstehen. Mit Geduld, Verständnis und der langsamen Wiedereinführung klarer, zuverlässiger Signale stellen sie die verloren gegangene Kommunikationsfähigkeit des Tieres wieder her. Nicht anders ist es im Falle verschobener Aggression.

Um zu verhindern, dass Menschen (insbesondere Kinder und Jugendliche), welche die Kontrolle über ihre aggressiven Impulse verloren haben, als geächtete Außenseiter zu Gewalttätern werden, sind »Aggressions-Flüsterer« vonnöten, also Personen, die herauszufinden in der Lage sind, was die unverständlich gewordene Aggression eines Menschen »eigentlich« sagen will, was ihr eigentliches »Thema« ist144. Dies können Sozialarbeiter, Erzieher, Lehrer oder Psychotherapeuten sein. Erlittenes Leid kann – dies muss auch Kindern und Jugendlichen deutlich gemacht werden – jedoch keinen Freibrief bedeuten, anderen neues Leid zuzufügen. Die Tatsache, dass aggressive Handlungen immer eine – wenn auch oft nur schwer zu erkennende – kommunikative Funktion haben, kann destruktiv agierende Täter nicht davon befreien, zur Verantwortung gezogen zu werden.

Was macht Kinder und Jugendliche aggressiv?

Bindungen zu Mitmenschen sind Einflussfaktoren mit enormer neurobiologischer Durchschlagskraft. Noch mehr als für Erwachsene gilt dies für Kinder und die Beziehungen zu ihren Angehörigen. Vertrauen, soziale Akzeptanz und zwischenmenschliche Unterstützung aktivieren die Motivationssysteme. Die dort ausgeschütteten Botenstoffe versorgen den Körper nicht nur mit Energie und Lebenslust, sie haben auch schmerzlindernde Wirkung und schützen die Gesundheit. Wenn Bindungen nicht ausreichend verfügbar oder bedroht sind, wenn wenig oder keine Annerkennung erlebt wird oder wenn soziale Ausgrenzung und Demütigungen erlebt werden, dann kommt die Schmerzgrenze ins Spiel. Als Folge kommt es zu einer Aktivierung der Angst-, Schmerz- und Aggressionssysteme. Da Bindungen für Kinder und Jugendliche lebenswichtig sind, stellt das Aggressionssystem ein Alarm-und Hilfssystem im Dienste der Sicherung oder Wiedererlangung von Bindungen dar.

Erwachsene können, wenn Bindungen fehlen oder Beziehungen in Gefahr sind, auf ihre jeweilige Umwelt konstruktiv oder destruktiv einwirken. Bei Kindern und Jugendlichen ist die Situation eine andere. Sie sind im Vergleich zu Erwachsenen weitgehend macht- und hilflos. Kinder verfügen nicht über einen geschulten kognitiven Apparat, der es ihnen ermöglichen würde, ihrer Umgebung eine geordnete Mitteilung über einen Mangel an Bezugspersonen, an vertrauensvollen Bindungen oder über Ausgrenzungserfahrungen zu machen. Kinder und Jugendliche sprechen zu uns stattdessen durch ihr spontanes Verhalten und durch ihre Körpersprache, durch ihre Vitalität oder Depression, durch ihren Lebensmut oder ihre Angst, durch Vertrauensbereitschaft oder Misstrauen, durch Kooperationsbereitschaft oder Aggression. Aggressives Verhalten bei Kindern ist immer ein Appell mit einer Botschaft, die in jedem Einzelfall neu entschlüsselt werden muss. Manchmal testen Kinder durch aggressives Verhalten nur aus, wie weit sie mit ihren Ansprüchen und Forderungen gehen können. In diesem Falle müssen einem Kind unnachgiebig klare Grenzen gesetzt werden (was in unseren Breiten eindeutig zu wenig passiert). Im Falle eines chronisch unausgeglichenen, emotional nicht zugänglichen aggressiven Kindes ist die Botschaft jedoch eine Aufforderung, sich dem Kind zuzuwenden, Liebe spürbar zu machen, und das heißt: Zeit mit ihm zu verbringen.

Bereits Säuglinge reagieren auf Bindungsmangel: Bei unseren evolutionär gesehen nächsten Verwandten, den Primaten, führen wiederholt durchgeführte experimentelle Trennungen von der Mutter zu einem signifikanten Anstieg an Ängstlichkeit, Impulsivität und Aggressivität145. Bei menschlichen Kleinkindern, die das erste Lebensjahr in Säuglingsheimen zubrachten, zeigen sich noch drei Jahre später neurobiologische Folgen der frühen Mangelerfahrung, obwohl sie nach Ende des ersten Lebensjahres als Adoptivkinder in behütende Familien gegeben worden waren146. Im Kleinkindalter von Gewalterfahrungen (vor allem von Züchtigungen) Betroffene zeigen im weiteren Verlauf ihrer Kinderjahre eine um das Dreifache erhöhte Aggressivität147. In den westlichen Ländern sind über 20 Prozent der Kinder von körperlicher Gewalt im häuslichen Bereich betroffen148. Jungen richten das in ihnen entstandene aggressive Potenzial überwiegend nach außen, während ein Teil der von Gewalt betroffenen Mädchen mit sogenannten »internalisierenden« Verhaltensstörungen, insbesondere mit Angst und depressiven Störungen auffällt. Auch Kinder, die keine Gewalt, sondern »nur« eine andauernde schwere Vernachlässigung ihrer Eltern erleben, zeigen Veränderungen, die in Richtung Gewalt weisen.

Vernachlässigte oder an Gewalterfahrungen gewöhnte Kinder erleben die Welt als einen gefährlichen Ort. Sie interpretieren, wie Studien zeigen, ihre Umwelt – insbesondere die ihnen begegnenden Menschen – auch dann als eher feindselig, wenn tatsächlich keine Gefahr zu erwarten wäre149. Da aggressive Erfahrungen im Gehirn ein Wahrnehmungsschema hinterlassen, gehen von Gewalt betroffene Kinder davon aus, dass auch ihnen unbekannte Menschen feindselige Absichten haben. Die Folge ist eine eingeengte, veränderte Wahrnehmung der Welt: Auch völlig neutrale Reize wie etwa ein unbefangener Blickkontakt oder eine versehentliche Berührung werden dann leicht als feindselig interpretiert und entsprechend aggressiv beantwortet. Von Vernachlässigung oder Gewalt betroffene Kinder lernen, aggressives Handeln als einzig erfolgreiche Strategie anzusehen, weshalb sie bevorzugt auf dieses ihnen bestens vertraute Repertoire zurückgreifen150.

Kinder, denen sich niemand zuwendet, erleiden Nachteile auf ganzer Linie. Sie zeigen einen verminderten Intelligenzquotienten und schlechtere Leistungen im Bereich Sprache, Lesen und Mathematik, ihre Fähigkeiten, Probleme zu lösen, sind reduziert151. Kinder mit solchen Defiziten haben große Schwierigkeiten, unter Gleichaltrigen, beispielsweise im Klassenverband, Anerkennung und Anschluss zu finden und sich gut zu integrieren. Sie werden bevorzugt Opfer von Ausgrenzung oder gar Demütigungen und machen so in besonderer Weise Erfahrungen, die den Aggressionsapparat ansprechen. Derart geprägte Kinder sehen dann manchmal die einzige Möglichkeit, sich eine gewisse Achtung zu verschaffen, in herausragenden »Leistungen« im Bereich Aggressivität und Gewalttätigkeit. Dass Kinder die ihnen zugefügte Gewalt reproduzieren, ließ den Begriff des »cycle of violence« (Kreislauf der Gewalt) entstehen152.

Die Kreisläufe der Gewalt weiten sich aus. Was sie in ihren Herkunftsmilieus erleben, geben Kinder und Jugendliche auch untereinander weiter: Kinder und Jugendliche reagieren mit vermehrter Aggressivität, wenn sie Zurückweisung von Gleichaltrigen erleben153. Das in der Fachliteratur als »Bullying«, bei uns als »Mobbing« bezeichnete systematische Ausgrenzen, Hänseln, Schneiden oder Demütigen einzelner Kameraden oder Kameradinnen ist weit verbreitet154. Eine relativ neue, besonders üble Form der gegenseitigen Beschädigung sind über Foren des Internets lancierte, als »Cyber-Bullying« oder »Cyber-Mobbing« bezeichnete Attacken auf Mitschüler und Mitschülerinnen. In Deutschland waren bzw. sind bereits 30 Prozent der Jugendlichen von dieser besonders üblen Form von Aggression betroffen155, die bei vielen erhebliche psychische Störungen zur Folge haben156. Zusammenfassend zeigen alle verfügbaren wissenschaftlichen Daten, dass der Fürsorge und der Erziehung unserer Kinder eine herausragende Rolle für die Gewaltprävention zukommt.

Kinder lernen am Modell: die Bedeutung von Medien

Kinder lernen am Modell, gerade auch dann, wenn es um die Gewalt geht. Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Aggressivität von Kindern und Gewaltbereitschaft von Jugendlichen leisten auch die von Kindern und Jugendlichen genutzten Medienangebote. Über 25 Prozent der 12- bis 19-jährigen Jugendlichen in Deutschland haben in Medien Darstellungen von schwerwiegender Gewalt einschließlich Folterqualen, Kannibalismus und Hinrichtungen beobachtet 157. Kinder, die Gewaltakte sehen, reagieren nicht nur mit einer Aktivierung des neurobiologischen Angst- und Aggressionsapparates 158, sondern werden – wie eine überwältigende wissenschaftliche Datenlage eindeutig belegt – infolge des Konsums solcher Medienangebote auch selbst vermehrt aggressiv 159. In dieselbe Richtung wirkt sich auch der Umgang mit Waffen aus160.

Negative Effekte ergeben sich für Kinder und Jugendliche nicht nur durch Darstellungen von Gewalt, sondern ganz allgemein durch hohen Medienkonsum: Kleinkinder mit hohem TV-Konsum zwischen dem zweiten und fünften Lebensjahr zeigen im Vergleich zu Kindern mit geringeren Fernsehzeiten im 10. Lebensjahr deutlich schlechtere Schulleistungen, treiben weit weniger Sport, nehmen mehr ungesunde Nahrung zu sich, sind häufiger übergewichtig und werden von Gleichaltrigen deutlich häufiger gehänselt oder gemobbt 161.

Kinder, die früh im Leben so auf die Verliererstraße gebracht werden, erleiden später mehr Ausgrenzung als andere und werden eher als andere Erfahrungen mit der Schmerzgrenze machen. Daher kann nicht überraschen, dass Schulabbrüche oder ein fehlender Schulabschluss ein wissenschaftlich belegter Prädiktor (Vorhersagefaktor) für späteres Gewaltverhalten ist162.

Amokläufe in Schulen (»School Shootings«)

Gewalttätige Auftritte, bei denen jungen Leute – zumeist Schüler – bewaffnet in eine Schule eindringen und Schüler sowie Lehrkräfte bedrohen, verletzen oder töten, werden als Schul-Amokläufe bezeichnet (in der englischen Fachliteratur werden sie »School Shootings« genannt). Bislang haben sich weltweit mehr als 100 solche Vorfälle ereignet. Amokläufe an Schulen scheinen für viele Kommentatoren ein Phänomen zu sein, das sich gleichsam außerhalb der Naturgesetze abspielt. Eine Analyse von Gründen, die Schul-Amokläufe im Allgemeinen begünstigen oder zumindest bei einzelnen Taten eine Rolle gespielt haben könnten, findet in Deutschland kaum statt163. Weshalb? Ist es die Angst, eine rationale Ursachenanalyse könnte als fehlender Respekt vor Angehörigen, die nach solchen Taten um Opfer trauern müssen, missverstanden werden? Doch dieses nachvollziehbare Argument wurde nach meiner Kenntnis nicht ins Feld geführt. Stattdessen wird entweder der Eindruck erweckt, Gründe für derart schreckliche Taten seien schlechthin nicht vorstellbar (auf dieser Linie argumentieren vor allem manche Boulevardmedien), oder es wird ersatzweise angeführt, möglicherweise vorhandene Gründe seien zu komplex, um analysiert zu werden. In wieder anderen Kommentaren wird auf eine angeblich tief im Menschen liegende natürliche Anlage zum Amoklauf, auf das bereits zitierte »Dunkle im Humanum«, verwiesen.

Tatsächlich zeigen sich bei Schul-Amokläufen im Tathintergrund typische Muster. Allerdings hat eine solche Gewalttat niemals einen einzelnen, einfach zu benennenden Grund. Auch im Falle eines Amoklaufes haben immer mehrere Einflussfaktoren, die zusammengewirkt haben, einen Beitrag geleistet. Insbesondere gibt es keine bestimmten Charakter-oder Persönlichkeitsmerkmale, die, für sich gesehen, erlauben würden vorherzusagen, ob ein Einzelner irgendwann eine solche Tat begehen könnte. Mit Recht ist daher vor einer Hysterie zu warnen, in der misstrauisch nach potenziellen Tätern Ausschau gehalten wird. Es gibt keine einfache Gleichung, die eine Tat mit Sicherheit vorhersagbar machen würde. Vielmehr gleicht die Risikokonstellation der Situation eines übergewichtigen, zuckerkranken Rauchers mit einem hohen, nicht behandelten Blutdruck: Er hat eine hervorragende Chance, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden. Obwohl nicht abschätzbar ist, ob er ihn im Einzelfall wirklich bekommt, sollte man die Risikokonstellation kennen und mit den Betroffenen darüber sprechen. Ähnlich verhält es sich mit »School Shootings«: Es gibt durch wissenschaftliche Studien belegte, eindeutige Risikokonstellationen, die solche Taten begünstigen.

Die wichtigste systematische Untersuchung über Amoktäter in der Schule legte im Jahre 2002 eine US-Kommission vor, der Sicherheitsfachleute und Erziehungsexperten angehörten 164. Analysiert wurden hier 37 schwere Gewaltereignisse 165. Die allgemeinen Merkmale des Geschehens dürften in etwa jenen bei Amoktaten an deutschen Schulen entsprechen: Was die untersuchten schweren Fälle von US-»School Shootings« betraf, so ereigneten sich 59 Prozent während der Unterrichtszeit, 22 Prozent vor Schulbeginn, der Rest zu anderen Zeitpunkten. 95 Prozent der Amoktäter waren zum Zeitpunkt der Tat Schüler, die anderen waren ehemalige Schüler der betroffenen Schule gewesen. Alle Täter waren männlich, die meisten waren zwischen 13 und 18 Jahren alt, 81 Prozent von ihnen handelten als Einzeltäter. In 54 Prozent der Gewalttaten hatten es die Täter vor allem gezielt auf Lehrpersonal, in 41 Prozent vorzugsweise gezielt auf Schülerinnen oder Schüler abgesehen. 93 Prozent der Täter hatten im Vorfeld ein auffälliges Verhalten gezeigt. In der weit überwiegenden Zahl der Fälle wurde die Tat über längere Zeit geplant. In 81 Prozent der Amoktaten hatte der Täter zuvor mindestens eine Person in sein Vorhaben eingeweiht, in 59 Prozent der Fälle gab es sogar zwei vorab informierte Personen!

Der Bericht der US-Kommission zeigt, dass sich bezüglich der persönlichen Situation und der Motive der Täter typische Merkmale beschreiben lassen. Fast zwei Drittel der Täter (61 Prozent) waren vor der Tat extrem depressiv oder verzweifelt, 78 Prozent hatten Suizidgedanken. Nur in wenigen Fällen war jedoch angesichts der prekären Situation der jungen Leute ein psychologischer Fachmann konsultiert worden, eine fachpsychologische Diagnose lag vor der Tat nur bei 17 Prozent der Täter vor. Zu dem großen Ausmaß an Depressivität der Täter dürfte beigetragen haben, dass 98 Prozent im unmittelbaren Vorfeld der Tat einen signifikanten Verlust oder eine Niederlage erlitten hatten. Es handelte sich dabei um Vorkommnisse, die in irgendeiner Weise den eigenen Status oder den der Familie betrafen, es konnte sich aber auch um den Verlust einer Bezugsperson oder eines Liebespartners handeln. Verluste und Depressivität bedeuten für einen Menschen eine unspezifische Belastung und erklären für sich keine erhöhte Gewaltbereitschaft. Spezifischer mit Blick auf die Entstehung von Gewalt sind Ereignisse, welche die Schmerzgrenze tangieren: 81 Prozent der Täter fühlten sich gekränkt, 71 Prozent hatten das Gefühl, ausgegrenzt oder gemobbt worden zu sein, 59 Prozent hatten innerhalb ihrer Gleichaltrigen eine Außenseiterstellung inne. Als Tatmotiv nannten 81 Prozent wiederum Kränkungserfahrungen, 61 Prozent Revanche, 24 Prozent wollten durch die Tat die Achtung und den Respekt bekommen, den sie vermissten. 59 Prozent der Täter hatten einen intensiven Konsum von Gewaltmedien.

Eine zweite US-Studie bestätigte die Bedeutung der Schmerzgrenze für Amokläufer an der Schule166: In 13 der hier analysierten 15 »School Shootings« spielte eine vorherige Ausgrenzung oder Demütigung der Täter eine Rolle. Nur selten wurden bei den Taten diejenigen zu Opfern, die ausgegrenzt hatten, meistens wurde die Aggression auf andere Opfer verschoben. Die Wiedererlangung von »Respekt« war für viele Täter ein zentrales Tatmotiv. Zwei Drittel hatten gemäß dieser US-Studie vor der Tat signifikante psychische Probleme.

Deutsche Fälle von Schulamokläufen gleichen den amerikanischen: Experten hierzulande kommen zu ganz ähnlichen Ergebnissen wie ihre US-Kollegen167: Auch deutsche Täter waren junge Männer mit vorher bestehenden erheblichen Selbstwertproblemen. Typischerweise fehlt es an einer hinreichend tragfähigen Beziehung zu den Eltern, an Zuwendung und Anerkennung. Die meisten deutschen Täter waren Einzelgänger, empfanden sich unter ihresgleichen als Außenseiter, viele fühlten sich von Gleichaltrigen nicht respektiert, gehänselt oder ausgegrenzt168. Ein wichtiges Tätermerkmal war bei deutschen Amokläufern, wie auch in den US-amerikanischen Fällen, ein hoher gewohnheitsmäßiger Konsum von Gewaltmedien, insbesondere Gewaltspielen. Auffallend war auch, dass in mehreren Fällen Waffen im Leben der Väter und der Täter eine besondere Rolle spielten.

Bei der Täteranalyse besteht bei Fachleuten hierzulande eine Tendenz, die situativen Faktoren als wenig maßgebend zu erklären und die Tatsache in den Vordergrund zu stellen, die Täter seien »primär psychisch gestört« (vorzugsweise narzisstisch) gewesen, Ausgrenzung und Demütigungen seien vom Täter »nur erlebt«, »nicht real« gewesen. Daran, dass Amokläufer als psychisch gestört anzusehen sind, kann kein Zweifel bestehen. Eine psychische Störung, zumal eine narzisstische, hat in westlichen Ländern jedoch ein nicht geringer Teil der Bevölkerung169. Für die Prävention von Schul-Amokläufen ist es daher wenig hilfreich, den Tätern lediglich eine psychiatrische Störung zu attestieren (die sie zweifelsohne haben). Vielmehr sollten die Risikokonstellationen beschrieben werden, die bei Vorliegen einer psychischen Vorbelastung das Fass der Aggression zum Überlaufen bringen. »Aggression ist der verzweifelte Ausdruck von Depression«, wie der Münchner Kinderpsychiater Franz Joseph Freisleder zutreffend feststellte170.

Kennzeichnend für junge Männer, die Amokläufe begangen haben, ist eine typische Kombination von 1. einer vorbestehenden schweren psychischen Belastung (insbesondere Selbstwertproblematik und Depressivität), 2. einer subjektiv als ausgrenzend und demütigend erlebten aktuellen Situation und 3. eines »mentalen Gewalttrainings« durch Gewaltmedien, d. h. einer Vorbereitung auf die Ausübung von Gewalt in der Fantasie. Amokläufer an der Schule sind junge Männer, die eine primär empfindlichere Schmerzgrenze haben (fehlende gute Beziehung zu Angehörigen, geringes Selbstwertgefühl), deren Schmerzgrenze durch fehlende Akzeptanz oder Ausgrenzung aktiv tangiert wurde und die eine intensive Übungsphase mit Gewaltspielen durchlaufen haben, die ihnen suggerierte, durch Gewaltausübung Anerkennung und Respekt erlangen zu können.

Antisoziale Persönlichkeiten und Psychopathen

Personen, die an »Gewalt-Krankheit« leiden, waren lange Zeit die »letzte Hoffnung« all jener, welche den »Aggressionstrieb« zu retten trachteten und die These verteidigten, dass Menschen gemäß ihrer innersten Natur Bestien mit einem tiefen spontanen Bedürfnis sind, andere zu quälen und zu töten: Antisoziale Persönlichkeiten, auch Psychopathen genannt (der Begriff der »Psychopathie« bzw. des »Psychopathen« wird in der deutschsprachigen Literatur vermieden, um keiner Diskriminierung Vorschub zu leisten; in der englischen Fachliteratur sind beide Begriffe, »Psychopathy« und »Psychopath«, durchaus üblich). Tatsächlich konnte bis vor wenigen Jahren nicht entschieden werden, ob Psychopathen nicht doch die »wahre Natur des Menschen« offenbaren.

Lange war der Verdacht nicht zu widerlegen, dass es sich bei der übergroßen Mehrheit relativ friedlicher Menschen lediglich um durch Moral und Religion gezähmte, verbogene Exemplare domestizierten oder gar degenerierten Menschseins handeln könnte. Dass Menschen hinter einer zivilisierten Fassade in Wahrheit letztlich doch alle sozusagen »Krypto-Psychopathen« seien, also Menschen, in denen tief verborgen eine spontane natürliche Lust auf Gewalt schlummert, war nicht zuletzt auch das Credo des Sozialdarwinismus, der so mancher politischen Strömung – auch dem Nationalsozialismus – als pseudowissenschaftliches Fundament diente. Einsichten, die sich in den letzten Jahren aus neurobiologischen Untersuchungen von Psychopathen ergeben sollten, konnten diesem anthropologischen Spuk ein Ende bereiten.

Zwei Varianten pathologischen antisozialen Verhaltens: »heiße« und »kalte« Aggression

Menschen, die an einer »antisozialen Persönlichkeitsstörung« oder »Psychopathie« leiden, begegnen uns in zwei Varianten, die sich nicht nur psychologisch, sondern auch neurobiologisch markant unterscheiden. Impulsive Persönlichkeiten mit sehr niederer Reizschwelle und einer Unfähigkeit, die nach einer Provokation in ihnen auftretende Aggression zu mäßigen (»Variante 1«), zeigen spontan auftretende Ausbrüche von eruptiver, »heißer« Aggression. Nach diesem Muster begangene impulsive Straftaten sind – obwohl ihre Taten in-adäquat und nicht zu rechtfertigen sind – Ausdruck reaktiver Gewalt. Bei »Variante 2« handelt es sich um »kalte«, berechnende Persönlichkeiten ohne erkennbare Gefühlsregungen. Sie scheinen so gut wie keine Angst zu empfinden. Einfühlung, Empathie, Schuldgefühle und Reue sind ihnen fremd. Viele besitzen jedoch schauspielerische Qualitäten und sind in der Lage, Gefühlsregungen dieser Art vorzuspielen (worauf psychiatrische Gutachter immer wieder einmal hereinfallen). Nach diesem Muster begangene Straftaten sind nicht Ausdruck »heißer«, spontaner Aggression, sondern spiegeln wider, was von Fachleuten als »instrumentelle« oder »proaktive« Gewalt bezeichnet wird. Gewalt ist für Menschen vom Typ »Variante 2« ausschließlich Mittel zum Zweck. Während Menschen vom Typ »Variante 1« also »impulsive Antisozialität« (»impulsive antisociality«) zeigen, zeichnet sich »Variante 2« durch »angstfreie Dominanz« (»fearless dominance«) aus.