1. Libri e lettura

Per cominciare, e prima di analizzare i canali di circolazione dei libri e i comportamenti di lettura, partiamo da qualche dato sulla produzione libraria nel nostro paese.

Ogni anno vengono pubblicate in Italia circa 60.000 edizioni librarie (20% libri scolastici, 68% libri per adulti, 12% libri per ragazzi), stampate in circa 250 milioni di copie (quindi 4 copie in media per ogni italiano), con una tiratura media inferiore alle 5.000 unità (negli anni passati, prima dell’attuale periodo di crisi che ha fatto ridurre anche il numero di titoli prodotti, si era registrata una tendenza all’aumento dei titoli pubblicati accompagnata dalla riduzione del numero medio di copie stampate, che è passato da 8.500 copie per titolo negli anni Ottanta, a 6.200 copie a metà degli anni Novanta ed è ulteriormente calato nell’ultimo decennio, fino ad arrivare a una tiratura media di 3.500-4.000 copie per titolo negli ultimi anni). Ciò risponde a un tentativo degli editori di stimolare la domanda immettendo sul mercato un numero maggiore di novità, riducendo però in questo modo il mercato potenziale di ciascun titolo. Sull’abbattimento del lotto minimo di ogni tiratura incidono, comunque, anche le attuali tecnologie di stampa e la necessità di contenere le scorte di magazzino.

Quasi due terzi dei titoli pubblicati (62%) sono opere in prima edizione. Il genere più rappresentato è quello letterario, con un 15% formato da libri di narrativa moderna e contemporanea, e che arriva a sfiorare il 23% della produzione se si considerano anche i classici e la poesia, mentre nel campo della saggistica le punte più elevate riguardano i settori delle opere religiose e giuridiche, che superano ognuna il 6%, seguite da storia, arte e fotografia. Diminuisce la produzione di opere di consultazione (enciclopedie, dizionari, repertori di dati), sempre più esposte alla concorrenza che viene dalla rete.

Circa il 20% della produzione editoriale italiana è costituito da traduzioni da altre lingue (di cui la metà dall’inglese). A questo proposito, va sottolineato che fra tutte le industrie di contenuti quella del libro risulta la meno colonizzata: a differenza di ciò che accade con il cinema, ad esempio, essa si muove all’interno di un orizzonte italiano ed europeo, non americano, con la sola eccezione di alcuni best seller di narrativa.

Il prezzo medio di copertina è di circa 20 euro ed è cresciuto di pochi centesimi nell’arco di un quinquennio (di poco più di un euro l’aumento del prezzo medio delle edizioni scolastico-educative, mentre quello dei libri per ragazzi oscilla da qualche anno intorno ai 10 euro).

Per dimensioni l’industria editoriale italiana si colloca al settimo-ottavo posto al mondo e al quarto-quinto in Europa. Il numero di titoli pubblicati per 1.000 abitanti non è molto diverso da quello di altri paesi europei (si colloca in una posizione intermedia tra Francia e Germania), mentre è inferiore a quello di Spagna e Regno Unito, che possono disporre però di ben più ampi mercati linguistici internazionali di assorbimento della loro produzione, non paragonabili a quello dell’editoria italiana. Modesto, infatti, anche se in leggera crescita, l’export di libri italiani: questo dato riflette la scarsa conoscenza della lingua italiana all’estero e la debole diffusione di libri italiani nelle librerie straniere, anche per quelle aree per le quali la produzione italiana raggiunge certamente livelli di eccellenza (come l’editoria d’arte, il design, l’architettura, ecc.).

L’industria del libro è fortemente concentrata nelle regioni dell’Italia settentrionale, dove viene pubblicato oltre l’80% dei libri: circa il 55% nella sola Lombardia, dove operano oltre 500 editori. Altre zone con una forte presenza editoriale sono il Lazio con 436 editori, la Toscana con 227 editori, il Piemonte con 221 editori e al quinto posto l’Emilia-Romagna con 210 editori. Queste 5 regioni (su 20) raccolgono il 63,8% di tutte le case editrici italiane.

La produzione libraria lombarda copre tutti i settori dell’editoria e vede Milano, insieme alle altre città della regione, al primo posto per la pubblicazione di testi scolastici e di libri per adulti e per ragazzi. In cima alla graduatoria delle case editrici compare il Gruppo Mondadori (comprendente i marchi Mondadori, Sperling & Kupfer, Frassinelli, Einaudi, Piemme, Electa), che è anche leader assoluto del mercato italiano dei libri. Mondadori occupa nella produzione libraria il 29% del mercato italiano, seguita significativamente da altri tre gruppi editoriali lombardi: gruppo Rizzoli (13,6%), gruppo Longanesi (8,2%) e Feltrinelli (3,8%). Se inseriamo tra questi l’unico grosso editore non milanese, il gruppo Giunti (che detiene una quota di mercato pari al 5,4% delle vendite in libreria), vediamo che da soli i primi cinque gruppi editoriali italiani coprono il 60% del mercato nazionale.

Degli oltre 3.000 editori italiani censiti, solo 1.750 hanno pubblicato almeno un’opera nel corso dell’ultimo anno e poco più di 1.000 hanno una presenza organizzata sul mercato: soltanto l’11% sono grandi editori (oltre 50 titoli all’anno) e pubblicano l’87% della produzione; mentre più del 60% degli editori sono piccoli (da 1 a 10 titoli all’anno). I piccoli editori sono fortemente penalizzati sul versante finanziario e comunicativo, ma essenzialmente incontrano insormontabili difficoltà dal punto di vista della logistica, della promozione e della distribuzione (il cui costo arriva a coprire fino al 60% del prezzo di copertina), non riuscendo a raggiungere i canali di vendita.

1.1. Chi legge e chi no

Se proviamo a chiederci ora quanti sono i lettori in Italia e cosa leggono, possiamo far ricorso a una grande quantità di dati che, sebbene non sempre omogenei e confrontabili, delineano con sufficiente chiarezza le tendenze in atto e le principali questioni su cui conviene soffermare l’attenzione.

In particolare, l’Istat mette a disposizione una serie storica di statistiche sulla lettura che consente di descrivere il quadro d’insieme e, scavando dentro i dati, di analizzare in dettaglio i fenomeni più rilevanti (Morrone-Savioli 2008). È necessario, ad esempio, distinguere tra la lettura nel tempo libero, svincolata da qualsiasi obbligo e costrizione, che corrisponde a una scelta deliberata, solitamente legata allo svago e al ‘piacere’ di dedicare qualche ora del proprio tempo a questa attività, e la lettura legata a motivazioni professionali o informative, di studio, di consultazione, che potrebbe non corrispondere a una scelta volontaria, ma essere avvertita come una necessità o un obbligo.

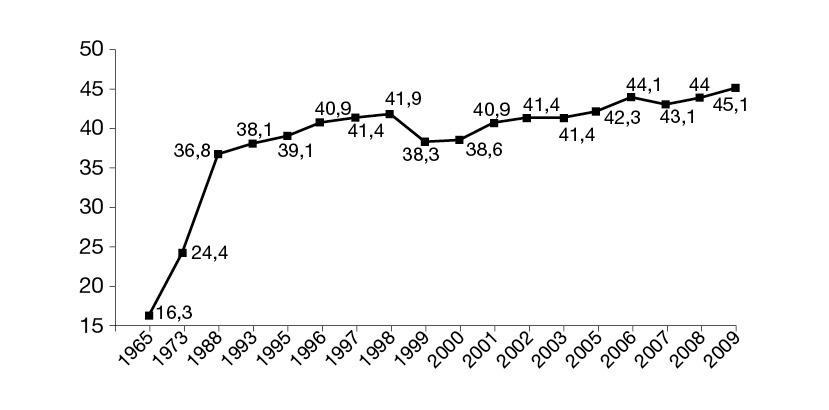

Un primo dato – grossolano, fatto solo di bianco e di nero, e che nelle pagine che seguono cercheremo di analizzare in dettaglio, in tutta la scala dei grigi – ci dice che tra gli italiani con un’età superiore ai 6 anni troviamo quasi 31 milioni di persone che non leggono e poco più di 25 milioni di persone (pari al 45% circa) che hanno letto almeno un libro nel corso dell’ultimo anno. L’andamento di questi dati negli ultimi anni presenta una leggera e non costante tendenza verso l’alto.

Questo dato riguarda solo la lettura nel tempo libero e, se volessimo aggiungervi la lettura per motivi professionali o legati allo studio (libri non scolastici, ma letti su indicazione dell’insegnante), sulla quale ci soffermeremo fra breve, arriveremmo a superare ma non di molto una quota pari alla metà della popolazione, che a vario titolo entra in contatto coi libri, e arriveremmo poco sotto al 63% se includessimo anche i libri scolastici.

Le piccole oscillazioni che si registrano anno per anno sono determinate al massimo da un milione di lettori in più o in meno, che a volte si accostano alla lettura perché ‘trainati’ da un bel film ispirato a un romanzo di successo, o perché attratti da un fenomeno mediatico o da un super best seller (è stato così, ad esempio, per Il codice da Vinci), ma che l’anno seguente, in assenza di fenomeni di forte richiamo anche su un pubblico piuttosto distratto, riescono a sopravvivere benissimo senza leggere.

Lo spostamento della percentuale complessiva stimola talvolta considerazioni e interpretazioni non del tutto giustificate, di segno ottimistico o pessimistico, pronte a essere smentite l’anno successivo. Così si rischia di dimenticare il dato principale e confermato in modo duraturo, e cioè che la quota dei lettori – anche se non si può dire del tutto ferma – si è mossa assai poco negli ultimi dieci o quindici anni. Eppure, nello stesso periodo il numero di italiani in possesso di una laurea o di un diploma è cresciuto di molto (i diplomati sono passati da un terzo a circa la metà della popolazione) e anche altri indicatori riferiti ai consumi culturali hanno subito profonde trasformazioni. Per il consumo di libri, invece, dopo la flessione del biennio 1999-2000, si è dovuto aspettare il 2005 per tornare a livelli superiori a quelli del 1998, livelli che dal 2006 al 2009 si sono spostati solo di un punto percentuale. Vedremo se nei prossimi anni, con l’auspicabile fine della crisi, che per il momento incide negativamente anche sulla vendita dei libri, questo indice comincerà a crescere in maniera più decisa e costante.

È assai ampia la quota di lettori deboli e instabili, che da un anno all’altro può mutare atteggiamento, abbandonando la lettura e facendo oscillare il dato complessivo. Anche nelle fasi in cui la lettura cresce, molte variazioni si manifestano in alcune nicchie di mercato e nei segmenti specializzati della domanda, con scarsi effetti quindi sui dati complessivi, sia in termini di lettori che in termini di fatturato per l’industria editoriale.

Questa situazione di lieve crescita viene dopo un notevole incremento nei decenni precedenti (i lettori erano il 16,3% della popolazione nel 1965, il 24,4% nel 1973 e il 36,8% nel 1988), contrassegnati in modo deciso dalla crescita economica e dall’aumento della scolarità.

Questi dati complessivi contengono, però, al loro interno situazioni assai diverse. Gli indici di lettura sono molto differenti nei due sessi, nelle varie fasce d’età e nelle diverse aree geografiche. Leggono libri il 51,6% delle donne e solo il 38,2% degli uomini; il 64,7% dei ragazzi compresi fra gli 11 e i 14 anni e solo il 22,8% di chi supera i 75 anni; il 51,8% di chi vive al nord (con punte superiori al 60% in Trentino-Alto Adige) e soltanto il 34,6% di chi risiede nel Mezzogiorno (la quota più bassa si registra in Sicilia, dove meno di una persona su tre si dichiara lettore), mentre l’Italia centrale si assesta al 48%.

Fig. 1. Lettori di almeno un libro all’anno (percentuale sulla popolazione)

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat (il dato del 2004 non è disponibile).

Nei bambini di entrambi i sessi tra i 6 e i 10 anni i lettori sono più dei non lettori. La distanza fra i due gruppi si acuisce tra i ragazzi di 11-14 anni e rimane comunque di segno positivo fino al gruppo compreso fra i 25 e i 34 anni. La curva della lettura è decrescente in relazione all’età, ma si muove a ritmi molto differenti in base al genere: tra le femmine troviamo percentuali di circa il 70% per tutta l’adolescenza e coloro che non praticano la lettura cominciano a prevalere solo dopo i 60 anni, mentre fra i maschi il sorpasso ad opera dei non lettori avviene molto prima, già verso i 15 anni. Molto interessante l’evoluzione dei dati storici sulle differenze di genere: fino al 1973 gli uomini leggevano più delle donne, anche perché fino a quell’epoca il loro livello di istruzione era mediamente più alto, mentre oggi l’indice è in equilibrio solo fra i bambini più piccoli; per il resto, il dato delle femmine è più elevato rispetto ai maschi in tutte le fasce d’età, raggiungendo uno scarto superiore ai 20 punti percentuali tra i 15 e i 24 anni (addirittura 27 punti di distanza intorno ai 20 anni), diminuendo poi gradualmente, fino a ribaltarsi di nuovo solo dopo i 75 anni, dove troviamo un 23,3% di lettori tra gli uomini e un 22,5% tra le donne (ma lo scorso anno quest’ultimo dato era del 19% e sta quindi rapidamente riassorbendosi a mano a mano che invecchiano le donne che hanno studiato); in particolare la lettura nel tempo libero è una passione tipicamente femminile, dove raggiunge una quota del 48,8%, a differenza dei maschi, di cui solo il 38,5% occupa il tempo libero leggendo.

Le percentuali dei lettori abituali divengono costantemente più basse anche via via che si scende lungo la penisola: nelle regioni settentrionali il dato medio sfiora il 52% e oscilla fra un minimo del 49,5% della Valle d’Aosta fino al 60,6% della provincia di Bolzano, mantenendosi sempre intorno o oltre il 50%; nell’Italia centrale la percentuale raggiunge il 50% solo in Toscana; al sud le quote sono sempre inferiori al 40%, con la sola eccezione della Sardegna, che si conferma anche in questo campo più simile ad alcune realtà dell’Italia centrale che a quella meridionale, dove si registra un 46,9% di lettori.

Queste differenze territoriali trovano conferma anche a parità di altre condizioni, come titolo di studio e condizione lavorativa.

1.2. Leggere poco, leggere tanto

Molto diversificata anche l’intensità nella pratica della lettura. Leggere un libro all’anno basta forse per qualificarsi come lettore agli occhi dell’Istat, ma non ci sembra sufficiente per poter dire che una persona abbia un rapporto stabile e consolidato con il libro, al punto da poter affermare che la lettura faccia parte delle abitudini di vita di quella persona. Pertanto, dobbiamo distinguere fra almeno due gruppi: quello più numeroso, equivalente a quasi la metà dei 25 milioni di lettori, e che possiamo definire come ‘lettori deboli’, che leggono da uno a tre libri in un anno, e sul versante opposto quello dei ‘lettori forti’, che invece ne leggono almeno uno al mese.

A leggere oltre 12 libri all’anno sono meno di 4 milioni di persone, che praticamente da sole assorbono metà delle vendite e garantiscono la continuità – e, possiamo dire, forse perfino la sopravvivenza – a un settore industriale che fattura circa 3 miliardi e mezzo di euro, sforna circa 60.000 titoli all’anno e occupa quasi 40.000 persone. Le dimensioni del nostro mercato librario sono legate non tanto al numero di lettori, quanto alla composizione di questo gruppo di lettori, e cioè alle abitudini di lettura di un ristretto numero di italiani. Se facciamo i calcoli non sui lettori ma sugli acquirenti, il dato non è molto differente: a seconda di come facciamo i conti, una cifra oscillante fra il 40 e il 57% dei libri venduti è stata acquistata da una quota della popolazione che va dal 7 al 14%, e più della metà di questi libri è finito nel ‘paniere della spesa’ di pochi acquirenti forti, quelli che, come si è già detto, leggono più di un libro al mese. Ma, come vedremo meglio alla fine del discorso, le strategie da adottare sono molto differenti, a seconda che le si guardi dal punto di vista di chi vuole espandere il mercato del libro o di chi vuole promuovere la lettura e in questo modo modificare i consumi culturali degli italiani.

Tornando ad analizzare gli aspetti sociali e dem

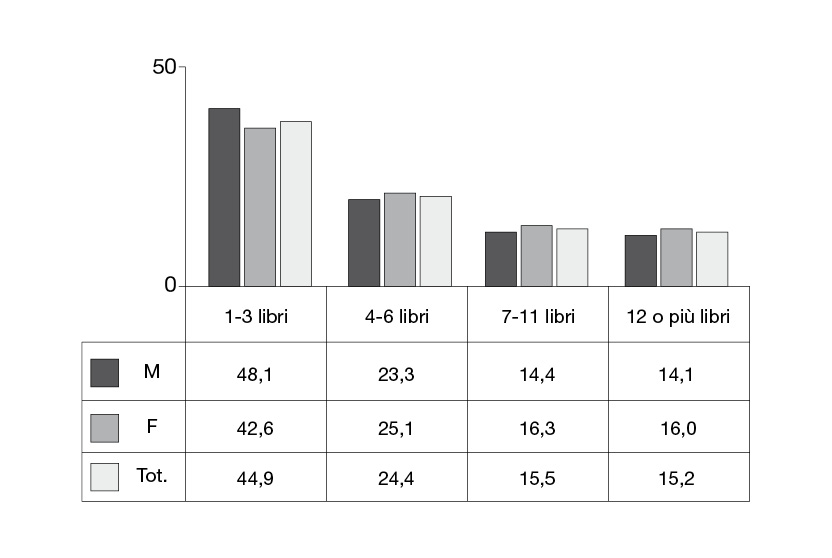

Fig. 2. Percentuale di lettori nel tempo libero per numero di libri letti e sesso (2009)

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat.

ografici che caratterizzano il profilo dei lettori, possiamo dire che, come si poteva prevedere in base ai dati già forniti in precedenza, la quota di lettori forti è più elevata tra le donne, mentre sono gli uomini ad avere il primato fra i lettori deboli.

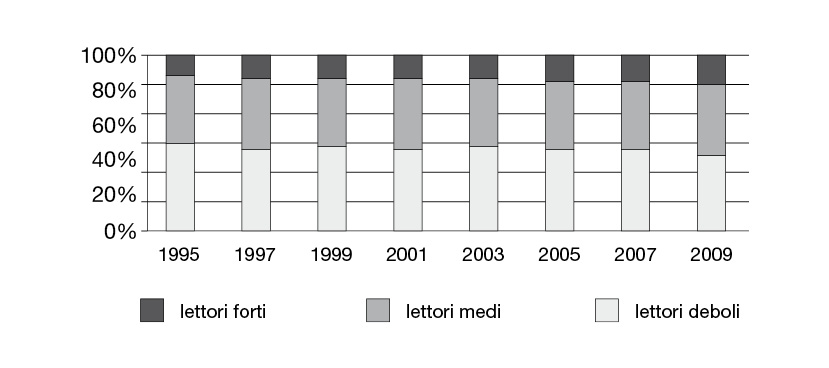

Le tre tipologie di lettori (deboli, medi e forti), appena analizzate nell’ambito della generalità dei lettori, le possiamo individuare chiaramente all’interno di coloro che leggono nel tempo libero: quasi il 45% di questi sono lettori deboli, il 40% circa sono lettori medi (mettendo assieme quanti leggono da 4 a 6 e da 7 a 11 libri) e i lettori forti superano di poco il 15%.

Differenti, e meno lusinghieri, i dati relativi alla lettura per ‘dovere’, che complessivamente tocca il 10% degli italiani, dove vediamo che i lettori forti sono di meno (la quota di lettori forti per motivi professionali non raggiunge in nessun caso il 30%, neppure tra i laureati o nelle fasce d’età che fanno riscontrare i dati più elevati), mentre abbondano i lettori deboli (57,1% dei lettori per motivi scolastici e 62,2% dei lettori per motivi professionali), a testimonianza che il rapporto col libro diviene episodico quando non è sostenuto da una motivazione personale forte come la passione per la lettura.

Nel marzo 2000, in occasione del Consiglio europeo di Lisbona, i capi di Stato e di governo avviarono una strategia, tendente a fare dell’Unione europea l’economia più competitiva del mondo. Questa strategia si fonda su tre pilastri: un pilastro economico, che intende preparare la transizione verso un’economia fondata sulla conoscenza, adattandosi continuamente alle evoluzioni della società dell’informazione e incoraggiando iniziative in materia di ricerca e di sviluppo; un pilastro sociale, che intende modernizzare il modello europeo grazie all’investimento nell’istruzione, nella formazione e nelle risorse umane, e alla lotta contro l’esclusione sociale; un pilastro ambientale, che attira l’attenzione sul fatto che la crescita economica va dissociata dall’utilizzazione delle risorse naturali. L’attacco alle torri gemelle dell’11 settembre 2001 e la grave crisi che ha investito in questi ultimi anni le economie di tutto il mondo hanno spostato in avanti alcuni obiettivi, come quello della piena occupazione, ma rimane fermo il principio che la competitività nasce dalla conoscenza e dalla formazione.

Ci si chiede come tutto ciò sia possibile se soltanto un italiano su dieci legge per motivi professionali e se solo il 20% della popolazione coniuga la propria attività lavorativa con una costante attività di studio e di aggiornamento. Su queste considerazioni torneremo più avanti.

Proseguendo nell’analisi dei dati, vediamo che anche nei diversi strati sociali e livelli d’istruzione lo scarto maggiore si registra tra chi pratica la lettura ‘per piacere’: l’80,6% dei laureati legge nel tempo libero, a fronte del 28,4% di coloro che hanno la licenza elementare, compresi quindi gli studenti delle scuole medie.

Da qualche anno l’Istat ha messo a fuoco nelle sue indagini una terza categoria di persone, che si colloca a metà fra i lettori e i non lettori: circa 7 milioni, più del 10% degli italiani e più di un quarto rispetto a coloro che ufficialmente si dichiarano lettori, vengono infatti definiti lettori ‘inconsapevoli’ o ‘morbidi’: si tratta di persone, prevalentemente residenti al sud o nelle isole e spesso con un basso livello di istruzione, che dichiarano di non essere lettori ma che, dalle risposte date a successive richieste dell’intervistatore, risultano aver letto alcuni tipi di libri.

Per la verità, il dato maggiormente interessante è la percezione che questi individui hanno di sé. Non sarebbe del tutto corretto, o quanto meno sarebbe semplicistico, considerarli in blocco e definirli ‘quasi non lettori’: infatti, tale categoria accomuna gli utilizzatori di guide turistiche e di libri di cucina, bricolage e hobbistica – che giustamente possiamo considerare lettori inconsapevoli, anche perché la motivazione che li induce ad accostarsi ai libri è di tutt’altro genere – con i lettori di gialli, fantascienza, romanzi rosa e libri supereconomici, che invece andrebbero considerati lettori a tutti gli effetti, a meno che non si voglia introdurre una discriminante, peraltro difficile da applicare, fondata sulla qualità letteraria dei volumi letti, ammesso e non concesso che si possa affermare che autori come Agatha Christie o Isaac Asimov non abbiano diritto di ‘cittadinanza letteraria’. In base ai generi editoriali, le distinzioni di gusto fra i due sessi risultano piuttosto marcate. Ci sarà modo per ritornare più avanti anche su questo tema, quando discuteremo su cosa leggono gli italiani.

Per inciso, è da notare che l’Istat include tra i lettori inconsapevoli anche quanti hanno scaricato contenuti editoriali in formato digitale da Internet e che non si autodefiniscono lettori: si tratta di un numero in forte crescita, formato finora da poche centinaia di migliaia di persone, e che nell’immediato futuro rappresenterà una quota sempre più significativa. Viene da chiedersi perché queste persone non si definiscano lettori: forse perché il libro e la lettura sono percepiti unicamente come qualcosa legato allo svago, al piacere, al tempo libero, all’intrattenimento, in contrapposizione a ciò che è ‘utile’, funzionale allo studio? Interessante anche la distinzione che, come sembra evidente dalle risposte, queste persone fanno tra la lettura veicolata dall’oggetto-libro e l’uso di altri strumenti come il computer, che, anche quando viene utilizzato per studiare e per leggere, viene percepito come qualcosa di diverso. Sarà importante monitorare l’evoluzione di questo fenomeno nell’immediato futuro e verificare, ad esempio, se gli utilizzatori di e-book si autodefiniranno lettori oppure no.

Al momento, questa accezione più ampia del concetto di ‘lettore’, comprendente quindi chi legge nel tempo libero, i lettori per motivi professionali e scolastici e anche i lettori inconsapevoli, farebbe salire a oltre il 60% della popolazione italiana dai 6 anni in su la percentuale di chi si accosta ai libri almeno una volta nel corso dell’anno.

Nella cosiddetta ‘lettura allargata’ dobbiamo includere anche quella di quotidiani e riviste, arrivando così a circa l’80% degli italiani (i lettori di soli quotidiani sono circa il 10%, in gran parte adulti compresi fra i 35 e i 55 anni). Nel 2009 il 56,2% degli italiani (62,6% al nord, 58% al centro e 46,7% al sud) ha letto un quotidiano almeno una volta a settimana, e il 40% almeno cinque giorni a settimana. A differenza della lettura dei libri, quella dei giornali è un’attività praticata maggiormente dalle persone di sesso maschile (62,1%) rispetto a quelle di sesso femminile (50,6%).

Anche la lettura dei giornali ha subito un fortissimo incremento nel ventennio 1965-1984, rallentando notevolmente nel periodo successivo e subendo una forte contrazione negli ultimi anni. Secondo la Fieg (Federazione italiana editori giornali) le vendite in edicola registrano un andamento negativo da un quinquennio e anche il 2010 è iniziato male: nel mese di gennaio sono state vendute mediamente 3.890.000 copie, con un calo del 6,7% rispetto allo stesso mese del 2009. Ancora più forte la contrazione nelle vendite di settimanali e periodici. La crisi complessiva del settore è accompagnata da un preoccupante calo dei ricavi pubblicitari, pari al 22,5% (17,3% per i quotidiani; 29,1% per i periodici). In questa fase di crisi, la riduzione degli investimenti pubblicitari è generalizzata, ma la carta stampata soffre in particolar modo, anche per la concorrenza di mezzi di comunicazione considerati veicoli più efficaci, come la televisione e Internet. Difficile immaginare come i giornali potranno tirarsi fuori da questa situazione, a meno di un ripensamento profondo della loro proposta informativa: infatti, è palese che ormai l’accesso alle notizie, e anche il loro approfondimento, passa attraverso altri canali.

Negli anni passati abbiamo assistito ad un fenomeno molto interessante, quello della free press: basta prendere la metropolitana o attraversare il centro di una qualsiasi grande città italiana nelle prime ore del mattino per verificare come una grande quantità di persone, che sicuramente non erano e non sono acquirenti di giornali in edicola, sono invece divenute lettori abituali di questi quotidiani distribuiti in forma gratuita. Mentre calava il numero dei lettori della stampa a pagamento, cresceva quello degli amanti delle testate gratuite, per le quali non si dispone di statistiche ufficiali ma che si stima siano arrivate a superare i 6 milioni di lettori: i due fenomeni non sono da mettere necessariamente in correlazione, in quanto i lettori di giornali gratuiti sono in gran parte da considerarsi aggiuntivi. Da rilevare il successo di queste testate fra i teenagers.

Inutile dire che anche la free press, che si regge unicamente sugli inserzionisti, ha risentito pesantemente del calo degli investimenti pubblicitari provocato dalla crisi economica.

1.3. Pochi ma buoni? Qualcosa sta cambiando e qualcosa no

Oltre alle differenze per genere, fascia d’età e area geografica, abbiamo cominciato a vedere qualche dato sui cambiamenti in corso, non tutti di segno positivo.

Se proviamo a guardare più attentamente all’interno delle statistiche e dei risultati delle indagini più recenti, i motivi di preoccupazione aumentano.

Una prima considerazione possiamo farla a proposito delle basi sociali della lettura. Abbiamo visto che esse sono piuttosto ristrette, essendo abbondantemente al di sotto della metà della popolazione. Ancora più ridotto è il numero di coloro che manifestano una consuetudine di rapporti con il libro e che praticano la lettura in modo consolidato. Il ‘popolo del libro’ è formato al suo interno da pochi lettori abituali che leggono oltre 12 volumi l’anno, per quasi la metà da chi legge da uno a tre libri l’anno, e da un gruppo intermedio di lettori deboli e medi. Quei lettori borderline (1-3 libri all’anno) sono da considerare anche lettori occasionali o ‘intermittenti’, che anno per anno possono decidere se leggere o no – per una serie di ragioni non sempre prevedibili, ivi comprese le scelte più o meno fortunate dei gruppi editoriali e la presenza di eclatanti fenomeni di best seller, come si diceva in precedenza – e che producono annualmente quei piccoli spostamenti percentuali che abbiamo visto. Questa composizione della platea dei lettori conferisce particolare gracilità al mercato italiano.

Un ulteriore motivo di preoccupazione viene dagli esiti di alcune ricerche che hanno evidenziato come negli ultimi anni le difficoltà siano venute proprio dai settori più incerti e traballanti. Anche se il dato complessivo del numero dei lettori rimane stabile o cresce di poco, si va modificando la sua articolazione interna, con un calo delle percentuali nei segmenti che già erano più deboli: in proporzione aumentano i lettori con un grado di istruzione e una condizione socio-economica più elevata a scapito dei gruppi più svantaggiati, si legge di più al nord e meno al sud, aumenta il divario tra uomini e donne, e così via. Questa tendenza alla divaricazione rischia di indebolire ulteriormente il mercato del libro, che si regge sempre di più sui lettori medi e forti, mentre è evidente che nei momenti di difficoltà o in assenza di forti stimoli, culturali o commerciali, i lettori deboli e coloro che hanno un rapporto episodico col libro tendono ad allontanarsi. Nel corso dell’ultimo anno, forse anche per effetto della crisi, i lettori deboli sono drasticamente diminuiti, passando dal 47,7 al 44,9% dei lettori, mentre i lettori forti sono aumentati dal 13,2 al 15,2%. Ma si tratta di una tendenza che trova conferma e risulta anzi più accentuata se osserviamo l’andamento dei dati nel corso dell’ultimo quindicennio: dal 1995 ad oggi i lettori forti sono passati dall’11,3 al 15,2% del totale dei lettori italiani e i lettori deboli sono calati dal 49,5 al 44,9%. Se in questo periodo il numero complessivo dei lettori fosse aumentato di molto, questa articolazione interna dell’intensità di lettura potrebbe essere interpretata positivamente, perché testimonierebbe un graduale spostamento dei lettori verso il profilo del ‘lettore forte’ all’interno di un aumento generalizzato e quindi sarebbe il segnale di un consolidamento delle abitudini di lettura in Italia, ma probabilmente così non è, perché durante questi anni – vogliamo ricordarlo – la percentuale di lettori sulla popolazione è cresciuta assai poco.

Se, invece che sulle percentuali, proviamo a ragionare sulle cifre assolute, forse possiamo tentare di interpretare i flussi di spostamento e la reale consistenza dei fenomeni.

Tra il 1995 e il 2009 i lettori sono aumentati nel loro insieme del 21%, passando da poco meno di 21 milioni a quasi 25 milioni e mezzo; i lettori forti sono cresciuti di un milione e mezzo, passando da 2.360.000 a 3.860.000, con un incremento percentuale del 63%; i lettori deboli sono diminuiti in percentuale sul totale dei lettori, ma in valore assoluto riscontriamo un aumento di un milione, da 10.360.000 a 11.370.000, con un incremento percentuale del 10%. Quindi, nell’arco di quindici anni l’aumento dei lettori in valore assoluto è generalizzato, riguarda sia i lettori forti che quelli deboli, ed è complessivamente misurabile in 4 milioni e mezzo.

Le considerazioni che se ne possono ricavare – forse semplicistiche e non del tutto corrette sul piano statistico, ma fondate solo su un po’ di intuito e di buon senso – inducono a dire che anche se questo incremento è innegabile ed è un dato molto positivo, così come è positivo che i lettori forti siano cresciuti, forse nei quindici anni trascorsi i lettori sarebbero potuti aumentare maggiormente, anche perché il loro incremento è inferiore alla crescita dei laureati e diplomati, e proveremo a spiegare in modo più circostanziato le ragioni di questa convinzione.

Quel milione e mezzo di lettori forti che ci ritroviamo in più non sono persone che prima non leggevano affatto. Pensare che nuovi lettori entrino nel bacino della lettura passando di colpo da 0 a 12 libri è piuttosto improbabile per quanto non impossibile: possiamo immaginare che una parte dei lettori deboli o, più realisticamente, dei lettori medi abbia rafforzato il suo rapporto coi libri e ora legga di più, per cui si tratta di uno spostamento tutto interno al bacino dei lettori pre-esistenti. Questa considerazione depotenzia un po’ il valore positivo del fenomeno.

Il lieve incremento del numero di lettori deboli è imputabile all’aumento del totale dei lettori e quindi non ci autorizza a dire che si tratta di un reale allargamento del perimetro della lettura.

Provando ad azzardare un’interpretazione, si può pensare che, se ci fosse stato un significativo ampliamento della base dei lettori, avremmo avuto tanti lettori deboli in più e contemporaneamente anche un rafforzamento interno, con un aumento dei libri letti pro capite e quindi un aumento dei lettori forti. Viceversa, lo spostamento più significativo riguarda proprio il segmento dei lettori forti, dove la crescita dovrebbe essere più lenta e difficile.

Allora, possiamo affermare che l’aumento complessivo di 4 milioni e mezzo di lettori è ‘fisiologico’, considerando le trasformazioni complessive del livello sociale, culturale e di scolarizzazione. Si tratta di un incremento avvenuto per così dire ‘naturalmente’ e non come risultato di campagne di promozione della lettura. Infatti, i lettori deboli restano tali.

Una considerazione ancora più azzardata, ma conseguente a ciò che si è appena detto e forse non del tutto destituita di fondamento, spinge a credere che grosso modo i lettori forti e quelli medi sono sempre gli stessi che leggevano già prima, ma che sono diventati lettori un po’ più intensi (da qui l’aumento dei lettori forti), mentre i lettori deboli sono ‘ballerini’ o ‘intermittenti’, come li abbiamo definiti. Gli 11 milioni e rotti rilevati lo scorso anno non sono forse gli stessi individui registrati negli anni precedenti: il gruppo di lettori deboli rimane costante e cresce di poco, ma vede ogni anno parecchi avvicendamenti al suo interno, perché chi due anni fa ha letto Il codice da Vinci l’anno successivo potrebbe aver ‘saltato un giro’, sostituito forse da un’altra persona (o da... una persona virgola dieci) che nell’ultimo anno ha letto i libri di Larsson.

In definitiva, se pure di consolidamento si può parlare, ciò avviene in assenza di un sensibile allargamento dei confini che racchiudono l’insieme dei lettori, senza intaccare le ragioni per le quali si è soliti affermare – e si può continuare a farlo – che in Italia si legge poco.

Potremo sul serio dirci soddisfatti quando questa tendenza si invertirà e cioè solo quando i due segmenti più bassi, quello dei lettori deboli e quello dei lettori medi, si allungheranno, perché ciò corrisponderà a una più capillare diffusione della lettura nel nostro paese.

Il fenomeno dei lettori forti presenta elementi contraddittori e quindi non sarebbe giustificato alcun compiacimento, perché c’è poco da stare allegri se i lettori italiani continueranno ad essere ‘pochi ma buoni’.

Fig. 3. Composizione dei lettori per intensità di lettura (1995-2009)

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat.

Questi appassionati rappresentano circa il 15% del totale dei lettori, come si è visto, ma la percentuale è ancora più elevata in certe fasce d’età (55-59 anni, 60-64 anni, 65-74 anni) in cui tuttavia si legge meno della media della popolazione. La percentuale di lettori tra gli anziani, infatti, è inferiore alla media della popolazione, e la tabella che segue evidenzia chiaramente come fra gli over 55 ci siano meno lettori deboli e più lettori forti rispetto alla media.

Tab. 1. Percentuale dei lettori nella popolazione anziana (2009)

|

Fasce d’età |

|

Leggono libri |

|

Leggono da 1 a 3 libri l’anno |

|

Leggono 12 o più libri l’anno |

|

|

55-59 anni |

43,5 |

41,6 |

18,8 |

||||

|

60-64 anni |

41,4 |

43,9 |

17,7 |

||||

|

65-74 anni |

33,7 |

43,7 |

19,8 |

||||

|

Totale della popolazione |

45,1 |

44,9 |

15,2 |

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat.

Un carattere profondo e durevole della nostra società, che – questo sì – potrebbe avere l’effetto di confinare la lettura in un recinto abitato solo da pochi appassionati, è la difficoltà a far conservare una consuetudine di rapporti col libro dopo il passaggio dall’adolescenza alla giovinezza o nel dare agli adulti nuove motivazioni per accostarsi al libro.

Le cause di questa situazione sono complesse ma probabilmente c’è qualcosa che non va nel modo in cui i ragazzi entrano in contatto con i libri negli anni della scuola. Manca, nella vita scolastica, uno spazio per il libro, a parte i libri di testo, come fonte e utensile per lo studio individuale e un indirizzo verso una ‘cultura della documentazione’. Anche per quanto riguarda il ‘piacere della lettura’ va detto che molti insegnanti si impegnano volenterosamente per promuovere la lettura – e torneremo a parlarne nella parte finale di questo volume – ma forse commettono l’errore di cercare di imporre il libro, proponendolo come strumento di edificazione e di formazione, senza però riuscire a collegare le pratiche della lettura agli interessi e ai valori cui i ragazzi sono sensibili e spesso senza lasciarli neppure liberi di scegliere i libri da leggere. Nell’attività di insegnamento non sempre vi è altrettanto impegno in direzione di una pratica quotidiana dello studio a diretto contatto con i documenti primari, che contribuisca a creare l’abitudine a studiare e leggere durante tutto l’arco della vita, per aggiornare continuamente il proprio bagaglio di conoscenze. Basta guardare lo stato in cui versano le biblioteche scolastiche – prive di personale con una specifica formazione biblioteconomica e nella migliore delle ipotesi affidate a docenti volontari o ‘riconvertiti’ alla bell’e meglio a una nuova attività professionale, senza continuità di finanziamenti, quasi sempre inaccessibili – per comprendere la scarsa considerazione in cui esse sono tenute e la loro marginalità rispetto alla vita della scuola. Anche alcuni progetti varati dal ministero della Pubblica istruzione negli anni passati, come ‘Lettura 2000’ o ‘Amico Libro’, non sono riusciti a produrre sostanziali effetti di miglioramento nella funzionalità delle biblioteche scolastiche.

Gli insegnanti che se ne occupano sono spesso in una posizione di precarietà: si tratta per lo più di docenti in sovrannumero o esonerati dall’insegnamento per motivi di salute o che volontariamente dedicano qualche ora a settimana alla biblioteca, non sempre dotati di una professionalità adeguata. Ciò rende precario anche il funzionamento delle biblioteche, in quanto il pensionamento dell’insegnante che si occupa della biblioteca o il suo trasferimento in un’altra scuola porta spesso all’azzeramento del servizio. La definitiva soluzione del problema sembrerebbe essere l’istituzione del ruolo del bibliotecario scolastico, ma non sembra che ci siano i presupposti politici per il perseguimento di tale obiettivo. Non deve sorprendere, allora, se a frequentarle sono soltanto il 2% degli insegnanti e il 13% della popolazione scolastica.

Sta di fatto che, una volta uscita dalla scuola o dall’università, e cessato l’obbligo dello studio, gran parte delle persone perde il contatto con il libro e la lettura, a meno che non svolga un lavoro intellettuale. Il 23,6% delle persone comprese fra i 6 e i 34 anni legge per motivi scolastici, ma questa percentuale è del 22,3% nella fascia d’età 20-24 e di un misero 6,2% nella fascia 25-34. Inutile dire che pure in questo ambito il divario tra le regioni è notevole, anche a livello di scuola dell’obbligo: tra gli studenti delle elementari e delle medie residenti in Valle d’Aosta e in Lombardia quasi il 60% dichiara di aver letto libri per motivi scolastici, mentre in Campania solo il 19,8% ha fatto altrettanto.

La lettura come scelta autonoma e responsabile, anche per motivi di studio e aggiornamento, non fa parte delle abitudini degli italiani. Infatti, come abbiamo visto, anche la lettura di tipo professionale è diffusa quasi solo fra chi legge anche nel tempo libero: se non scatta l’interesse o addirittura la passione per la lettura, dopo l’adolescenza il libro esce dall’orizzonte di vita di gran parte degli italiani, spesso definitivamente. Forse la causa di questo fenomeno può essere individuata nel fatto che le politiche di promozione rivolte ai ragazzi e ai giovani sono fortemente ancorate – o almeno ci pare che così vengano a volte percepite dai ragazzi stessi – a esigenze legate a questioni educative di quella specifica fascia d’età e alla loro condizione transitoria di studenti, per cui non producono un effetto di trascinamento valido anche per le fasi successive della vita? Può darsi. Del resto, come possono i ragazzi considerare la lettura una scelta autonoma e un piacere, se per anni si ripete loro che ‘devono’ andare a scuola e ‘devono’ leggere? E se poi vengono giudicati in relazione a ciò che hanno letto e hanno appreso?

Riflessioni non diverse da queste emergono anche dal dibattito da tempo in atto nel mondo delle biblioteche pubbliche, dove ci si interroga sulle cause del mancato radicamento delle biblioteche di base, quelle dei quartieri e dei piccoli comuni, anche evidenziando contraddizioni che è difficile superare.

Le diagnosi sulle cause di questo stato di fatto, e di conseguenza anche le indicazioni ‘terapeutiche’, sono differenti. C’è chi ritiene che le biblioteche pubbliche non debbano cercare il proprio spazio solo sul terreno della lettura: «L’impegno che in questi anni è stato profuso per promuovere il ‘piacere di leggere’, ovvero la pratica individuale della lettura finalizzata alla crescita personale, all’affinamento del gusto e delle capacità critiche, al consumo non massificato del tempo libero, ha contribuito al superamento dell’immagine tradizionale di ‘istituzione culturale’ associata alla biblioteca, per conferirle una connotazione più dinamica e vicina al vissuto e alla quotidianità di un pubblico ben più ampio e articolato che in passato. L’enfasi, talvolta esclusiva, posta sul ‘piacere di leggere’ ha però determinato il formarsi di una percezione collettiva che tende a collocare – nei casi migliori – la biblioteca nel segmento dell’entertainment e – nelle congiunture sfavorevoli, come l’attuale – a relegarla fra i servizi non essenziali, con quel che di negativo ne consegue e che la maggioranza dei bibliotecari ben conosce» (Lietti-Parise 2006). Posizioni non diverse sono quelle di chi (Boretti 2006), dopo aver ricordato che le linee guida internazionali non limitano il raggio d’azione del servizio bibliotecario pubblico nell’orbita del libro e della lettura, individua una possibile via d’uscita dalle attuali difficoltà nel superamento della storica separazione tra ‘sapere’ e ‘saper fare’ che caratterizza la cultura italiana.

All’interno di questo orientamento si potrebbe inserire anche una riflessione su quei circa 10 milioni di italiani interessati alla manualistica relativa alla vita quotidiana – che in parte si dichiarano ‘non lettori’ e in parte sono inclusi nei lettori a pieno titolo, perché sono fruitori anche di altri generi di pubblicazioni –, che costituiscono un target di tutto rispetto per il mercato editoriale ma a cui forse anche le biblioteche dovrebbero guardare con maggiore interesse. Molto probabilmente nasce da qui la decisione di parecchie nuove biblioteche di allestire nel settore d’ingresso ambienti destinati a un’offerta documentaria non riferita al ‘piacere di leggere’ ma finalizzata a intercettare interessi, curiosità e bisogni informativi, che precedano la consultazione e lo studio meditato e che siano legati agli eventi della vita di tutti i giorni. Bisogna prendere atto, però, che in molti casi questi spazi vengono utilizzati dal pubblico per finalità diverse da quelle per cui sono stati progettati, forse perché non è per niente facile orientare verso il servizio bibliotecario i cittadini portatori di questi interessi – che pure abbiamo visto essere numerosi – ma per i quali la biblioteca non è un riferimento abituale.

Viceversa, altri partono proprio dai dati sulla lettura e dal fatto che i lettori italiani sono circa il quadruplo dei frequentatori delle biblioteche (45,1% contro 11,7%), per affermare con forza che lo scopo principale delle biblioteche è quello di far leggere e che quindi la prima direzione in cui cercare un margine di miglioramento dovrebbe consistere proprio nel cercare di raggiungere il pubblico dei lettori abituali (Petrucciani 2006).

Non è possibile riprendere qui tutti gli spunti che il dibattito in corso sul futuro della biblioteca pubblica sta offrendo. Anche in considerazione degli investimenti piuttosto impegnativi che alcune amministrazioni locali hanno effettuato nel recente passato per costruire o ristrutturare le sedi di tante biblioteche pubbliche per renderle più attrattive e accoglienti, va sottolineato che la visione della biblioteca come ‘luogo’ e come punto di riferimento per la comunità locale richiede un superamento di modelli di servizio fondati essenzialmente sul prestito bibliotecario e, quindi, sulla mera distribuzione di volumi da leggere altrove, spostando l’attenzione sulla funzione sociale e aggregatrice di questo istituto, spazio urbano di condivisione del sapere e di partecipazione per i cittadini (Agnoli 2009; Galluzzi 2009). Occorre valorizzare le esperienze che è possibile effettuare in biblioteca, mentre oggi l’uso prevalente rimane il prestito e i soli utenti che si trattengono a lungo in biblioteca sono quasi sempre gli studenti universitari che di solito non studiano sui documenti offerti dalla biblioteca, ma sui propri libri. Tra le esperienze da compiere nella biblioteca di base, e provando a reinterpretare il suo tradizionale nome di ‘biblioteca di pubblica lettura’, può esserci forse il rilancio della lettura come servizio.

Lasciando per il momento da parte le questioni relative al ruolo delle biblioteche, che saranno riprese in seguito, e per non lasciarsi vincere dal pessimismo, si può prendere atto di un dato che, fra tanti segnali negativi, è sicuramente confortante: il semplice fatto che i lettori in Italia non diminuiscano, in un’epoca di grandi trasformazioni nei comportamenti sociali e nei consumi, sta a significare che il libro manifesta una sostanziale tenuta rispetto ad altre forme di trasmissione dei contenuti e di occupazione del tempo libero. Non dimentichiamo che la stabilità e la leggera crescita degli indici di lettura riguardano un arco di tempo in cui si registra una forte crescita nei settori della telefonia cellulare, di dispositivi portatili per l’ascolto della musica, della diffusione della tv satellitare e delle connessioni a Internet nelle case degli italiani. Malgrado le apparenze, questi fenomeni non sembrano aver sottratto utenti al libro. Torneremo più avanti sul tema del rapporto fra lettura e altri consumi culturali.

1.4. Cosa si legge e perché

Il fenomeno della lettura non può essere considerato unitariamente e in modo indistinto, ma va scomposto in base alle diverse motivazioni che lo determinano e ai filoni editoriali verso cui si indirizzano gli acquirenti e i lettori di libri.

C’è chi legge per passione e chi per necessità, per motivi legati allo studio o all’attività lavorativa: più correttamente, potremmo dire che c’è chi legge e c’è chi studia. Solitamente, l’attenzione si concentra sulla lettura praticata nel tempo libero, e che quindi risponde a interessi di tipo meramente culturale, che prende le mosse da ragioni non immediatamente utilitaristiche e che si identifica nel puro piacere. Altra cosa dovrebbe essere l’acquisizione di contenuti intesa come investimento per incrementare le proprie conoscenze professionali: in questo caso si tratta, tra l’altro, di un tipo di lettura non sistematica, praticabile anche in tempi brevi e frammentati.

Abbiamo già visto che questi due generi di lettura non corrispondono a mondi diversi: essi in gran parte si sovrappongono e, se andiamo a scavare tra i dati, la prima cosa che colpisce è che chi legge per dovere professionale è già lettore nel tempo libero, e infatti solo il 4% della popolazione dichiara di leggere soltanto per dovere lavorativo. Se la percentuale generale di lettori in Italia fosse molto elevata in tutti gli strati della popolazione, questo dato sarebbe assolutamente prevedibile, perché risulterebbe normale un numero molto basso di persone spinte alla lettura solo per motivi esclusivamente professionali. Viceversa, in un paese dove il piacere della lettura nel tempo libero è poco radicato, ma che appartiene al club del G8, ci potremmo aspettare che almeno professionisti e imprenditori avvertissero la necessità di aggiornare le proprie conoscenze, e dunque un dato percentuale più alto.

I lettori per motivi professionali, rilevati tra le persone con 15 anni e più, sono circa 5 milioni, pari a quasi il 10% della popolazione. La quota più elevata si registra tra i 25 e i 34 anni, ma colpisce, e dovrebbe far riflettere, un dato: negli anni in cui ci si affaccia nel mercato del lavoro e nel periodo che rappresenta il cuore dell’età lavorativa, la quota di lettura professionale è pari ad un misero 16,2%. Significativamente bassi anche altri due dati: tra le persone in cerca di prima occupazione i lettori per motivi professionali corrispondono solo all’8,7% e tra le persone in cerca di una nuova occupazione al 6,2%.

Considerando solo gli occupati, la percentuale di lettori per motivi professionali sale al 19,1%, ma non raggiunge il 40% neppure tra coloro che occupano le posizioni più elevate (è pari al 38,4% tra dirigenti, imprenditori e liberi professionisti e al 27,2% tra direttivi, quadri e impiegati, al 6,1% tra gli operai, all’11% tra i lavoratori in proprio). Negli anni successivi all’iscrizione all’albo o all’avvio dell’attività lavorativa, i professionisti cominciano a leggere sempre meno.

I dirigenti, gli imprenditori e i professionisti – in poche parole, la classe dirigente del paese – leggono più dei propri dipendenti per motivi strettamente professionali, ma meno di loro se teniamo conto di tutti i generi di lettura, compresa la lettura per svago. Possiamo attribuire questa differenza solo a una scarsa disponibilità di tempo libero, o ci possiamo spingere fino a formulare l’ipotesi che i consumi culturali di chi ha in mano le sorti dell’economia e della vita socio-politica italiana siano a un livello piuttosto ‘basico’? Tra i loro omologhi tedeschi e francesi il numero dei lettori è grosso modo il doppio.

In relazione ad altri mezzi di comunicazione, gli italiani utilizzano i libri meno di altri media non solo per informarsi (in questo caso troviamo ai primi posti la tv, i quotidiani, la radio e Internet), ma anche per esigenze di approfondimento (secondo il Censis il 73% ricorre anche in questo caso alla tv, il 43% ai quotidiani e il 36% ai libri) e di intrattenimento (ancora una volta troviamo al primo posto la tv con l’83%, seguita dalla radio col 46% e dai libri col 34%).

E veniamo ora ai generi più praticati da chi si accosta al libro per il piacere di leggere.

Come era facile prevedere, i libri più letti sono quelli di narrativa (con una leggera prevalenza dei romanzi italiani rispetto a quelli di autori stranieri), preferiti da circa la metà dei lettori (in tutte le fasce d’età si riscontrano preferenze di poco superiori al 50%).

Seguono a enorme distanza tutti gli altri generi. Circa un quarto dei lettori si orienta verso una forma di ‘lettura estesa’ e meno impegnativa (i libri per la casa, i gialli e i noir, le guide turistiche, i libri umoristici); arriviamo poi alle favole e ai libri per ragazzi (genere preferito da circa il 17% dei lettori), cui seguono a ruota i fumetti; a una certa distanza troviamo poi un blocco che riscuote percentuali di gradimento comprese fra il 15 e il 12%, al cui interno notiamo libri su hobby e tempo libero, su temi di attualità (instant book), su salute e animali, e così via, ma anche romanzi rosa e libri di carattere religioso. Intorno al 10% delle preferenze si attestano la fantascienza e i generi horror e fantasy. La saggistica vera e propria è abbondantemente sotto il 10%, qualunque sia l’argomento, con la sola eccezione delle scienze sociali, della filosofia e della politica, che insieme raggiungono il 23,7%.

Ricordiamo che stiamo parlando di letture effettuate nel tempo libero, anche quando non di puro svago, da parte di quanti si dichiarano ‘lettori’.

Passiamo ora ai lettori ‘morbidi’, che, come abbiamo visto in precedenza, non si definiscono lettori e solo in seconda battuta indicano il titolo o l’argomento dei libri letti. Tra le loro scelte, al primo posto troviamo i libri per la casa (cucina, bricolage, ecc.), che incontrano un notevole successo tra chi ha un basso livello di istruzione; seguono le guide turistiche e i libri di viaggio; poi i libri su hobby e tempo libero. Il genere poliziesco e le edizioni economiche, così come le guide turistiche, hanno essenzialmente un pubblico di laureati.

In molti casi il confine tra lettori deboli e lettori inconsapevoli è incerto e la differenza è prevalentemente di natura psicologica, essendo fondata solo sul modo in cui l’intervistato si autodefinisce: una conferma ci viene dal fatto che romanzi rosa, gialli o edizioni economiche figurano tra le preferenze che potevano essere indicate all’Istat anche da parte di chi si dichiarava lettore abituale. In alcuni casi, chi legge questo genere di libri si percepisce come lettore, cosa che accade ad esempio per la quasi totalità delle donne che leggono romanzi rosa, come vedremo meglio fra poco.

Curiosando ancora un po’ fra i dati, e osservandoli da una prospettiva diversa, vediamo che il pubblico si distribuisce in modo diseguale tra i vari generi editoriali. Le statistiche disponibili ci consentono di incrociare i dati sui generi di libri più letti con i dati demografici, allo scopo di cogliere l’influenza che variabili come il sesso, l’età, il territorio e il titolo di studio hanno nell’orientare i gusti del lettore.

I lettori di narrativa (romanzi, racconti, poesia, teatro) sono oltre 12 milioni e mezzo: il 58% sono donne e il 42% uomini, ma la differenza diviene ancora più stridente se facciamo un’analisi congiunta del sesso e dell’età dei lettori; i dati fra i lettori dei due sessi sono quasi identici fino ai 10 anni e dopo i 75, mentre una fortissima differenza di genere si riscontra nella fascia compresa fra i 20 e i 24 anni, dove oltre il 60% delle ragazze dichiara di aver letto questo genere di libri, a fronte del 37% dei coetanei di sesso maschile. Il titolo di studio posseduto ha una certa incidenza: il 65% dei laureati legge un romanzo e la percentuale cala a mano a mano che si scende nel grado dei titoli di studio, fino ad arrivare a meno del 44% fra coloro che sono in possesso della licenza elementare. È ovvio che questo dato va considerato anche in relazione all’età.

Rispetto ai libri di autori italiani, il profilo dei lettori di narrativa straniera risulta un po’ più selezionato: sono di numero inferiore (circa 2 milioni in meno), più concentrati nelle regioni dell’Italia settentrionale, più colti. Abbastanza stabile nel tempo il numero di coloro che si accostano ai testi letterari italiani, mentre è più accentuato l’incremento dei lettori nel caso di autori stranieri (si parte dal 36,9% del 1995 e dal 40,5% del 2000, per arrivare nel 2006 al 42,6%).

Possiamo accomunare a questi amanti della letteratura anche i lettori di altri generi narrativi.

Non emergono forti differenze di genere tra i lettori di libri polizieschi, gialli e noir, che complessivamente sono oltre 6 milioni, in gran parte laureati e diplomati. Chi frequenta questo genere non ha esitazione a definirsi lettore.

I romanzi rosa hanno oltre 3 milioni di lettrici (usiamo il femminile, perché è quasi trascurabile, infatti, il numero di maschi interessati a questo tipo di volumi), con un grado d’istruzione medio-basso e una maggiore diffusione nelle regioni meridionali. I dati non cambiano di molto col passaggio da una fascia d’età all’altra. Molto interessante, dal punto di vista della coscienza di sé, il fatto che queste lettrici si dichiarino tali. L’interesse per le storie d’amore a lieto fine viene giustamente percepito come ‘piacere di leggere’ e il romanzo rosa ha una chiara identità di libro tra le appassionate.

Anche se non si tratta solo di libri di narrativa, possiamo a questo punto aggiungere qualcosa riguardo ai libri non scolastici per bambini e ragazzi, che sono in gran parte legati a letture praticate nel tempo libero. L’Istat purtroppo non rileva le letture in età prescolare e, non avendo dati relativi alla prima infanzia, possiamo conoscere solo in parte il fenomeno. I dati, rilevati solo tra chi ha più di 6 anni, ci parlano di oltre 4 milioni di persone, con percentuali del 78% nella fascia d’età 6-10, che si dimezza nella fascia d’età successiva (11-14 anni), scendendo al 36,5%. Costante lo scarto fra i due sessi, a vantaggio, inutile dirlo, delle femmine.

L’utilizzo di questa tipologia di libri si lega anche ai temi della genitorialità. Infatti, la percentuale supera il 15% tra chi ha un’età compresa fra i 25 e i 34 anni, e il 20% tra chi ha un’età compresa fra i 35 e i 44: si tratta di mamme e papà che hanno figli di meno di 10 anni. Più della metà dei bambini dai 3 ai 10 anni ha almeno un genitore che gli legge fiabe o storie per una o più volte a settimana. Le mamme si dedicano a questa attività in misura doppia di quanto non lo facciano i papà, ma molto meno rispetto alle mamme di altri paesi e, ad esempio, meno della metà delle mamme inglesi.

Vi è stato nel recente passato una notevole crescita della produzione per ragazzi, che rappresenta ormai una quota rilevante dell’editoria italiana. L’arricchimento è quantitativo – in termini di titoli, novità pubblicate e tirature, dopo qualche anno di difficoltà – e qualitativo (la produzione è molto articolata, per generi, linguaggi, formati, fasce di prezzo, target). Ciò ha fatto conquistare a questo comparto dell’editoria una sempre maggiore visibilità e ha provocato un incremento delle vendite (l’assorbimento in libreria si aggira attorno al 13%), dopo qualche anno di contrazione: anche a causa delle barriere linguistiche, l’editoria italiana per ragazzi equivale però a meno della metà di quella spagnola e a un quinto di quella francese. I dati sulle letture sembrano però più statici di quelli sulla produzione. Ciò può essere dovuto, oltre che alla parzialità dei dati disponibili, anche al fatto che forse in alcuni casi i libri per ragazzi vengono regalati ma non letti? Non abbiamo elementi per dirlo, ma il dubbio rimane.

Un particolare genere di libri per ragazzi e adolescenti è quello etichettato come horror e fantasy, comprendente libri di avventura e fantascienza, spesso conditi da una certa suspense, che ha oltre 2 milioni e mezzo di lettori, concentrati fra gli 11 e i 18-19 anni, con un più elevato livello di apprezzamento fra i maschi rispetto alle femmine. La diffusione di questo genere purtroppo viene rilevata dall’Istat solo a partire dal 2000, per cui non è possibile ricavare indicazioni esaurienti sugli effetti prodotti in questo specifico ambito dal successo de Il signore degli anelli o dei romanzi che la Rowling ha scritto negli anni scorsi e che hanno come protagonista il maghetto Harry Potter. Un nota curiosa: potremo confermare che un effetto c’è stato, come a livello complessivo si evince anche dagli incrementi registrati contemporaneamente all’uscita dei singoli volumi di questa serie, se si tiene conto che tra i bambini fino a 10 anni i maschi che leggono opere di narrativa straniera sono più delle femmine.

A differenza di quanto accade per i libri per ragazzi, nella lettura dei fumetti non si rilevano apprezzabili differenze tra i due sessi, anzi si nota anche qui una certa prevalenza dei maschi. Il pubblico è formato da oltre 3 milioni e mezzo di lettori, in gran parte concentrato nelle fasce d’età più basse, ma che col passare degli anni non manifesta la forte disaffezione che nei libri per ragazzi si evidenzia già dopo gli 11 anni. I lettori dei fumetti ‘tengono’ fino ai 34 anni.

Possiamo aggiungere ancora qualcosa sulle preferenze dei giovani. Ai primi posti troviamo i vari generi di narrativa, come romanzi, gialli e thriller, horror e in misura minore la fantascienza, con differenze talvolta notevoli tra i due sessi: le ragazze leggono romanzi in misura quasi tripla (altissime le percentuali tra i 16 e i 20 anni) rispetto ai loro coetanei di sesso maschile, e viceversa il genere horror è molto più amato dai maschi. Ai giovani, e in particolare ai maschi compresi tra gli 11 e i 17 anni, si deve anche il forte successo che negli scorsi anni ha arriso ai libri umoristici. Molto debole l’interesse nei confronti della saggistica, con la sola prevedibile eccezione dei libri sulle problematiche giovanili e i fenomeni sociali legati a questa determinata fascia d’età: l’interesse per queste opere è molto più forte nelle ragazze, in particolare tra 15 e 20 anni, che fanno rilevare percentuali doppie rispetto ai maschi.

Quasi il 12% degli italiani e il 27,2% dei lettori si interessano a manualistica relativa alla vita quotidiana. Abbastanza articolato il panorama degli appassionati di questi libri ‘per la casa’, che includono sia letture tipicamente femminili (cucina, cucito, maglia), che hanno un pubblico molto elevato, sia gusti in prevalenza maschili (bricolage), con un pubblico numericamente meno rilevante. Abbiamo già visto che questo pubblico è fatto sia di lettori (cioè di chi legge anche altro, ad esempio la narrativa), sia di chi non si definisce lettore. Trattandosi di letture funzionali allo svolgimento di un’attività manuale, sia pure esercitata per hobby, non deve sorprendere che questo pubblico è fatto in gran parte di adulti compresi fra i 25 e i 70 anni, con una forte distanza tra donne e uomini nella fascia d’età 45-64. È verosimile che queste attività siano praticate anche da tantissime altre persone, che però non ricorrono ai libri per documentarsi o che cercano informazioni solo attraverso Internet, fenomeno quest’ultimo destinato ad espandersi a mano a mano che le connessioni a banda larga si diffonderanno nelle case e che gli adulti e gli anziani cominceranno a usare il computer con maggiore frequenza (anche a causa della coabitazione dei genitori con i figli sposati).

Assimilabile in qualche modo a questo genere di letture, è quello delle guide turistiche. Si tratta di un settore in forte crescita nell’ultimo decennio, sia per produzione che per vendite, spesso collegato ad altri generi affini (letteratura di viaggio, libri fotografici, folklore e tradizioni eno-gastronomiche, cartografia). In questo caso, com’è ovvio, il livello di reddito e il titolo di studio incidono molto: le percentuali del nord-est e del nord-ovest sono quasi doppie rispetto a quelle del sud e delle isole. Contano meno le differenze di genere, anzi dopo i 35 anni le percentuali d’uso sono più elevate tra i maschi. Dei circa 9 milioni di italiani che consultano guide turistiche, solo i due terzi sono lettori, ai quali bisogna aggiungere quasi 3 milioni di non lettori: è probabile che questo dato nasca non solo dal fatto che molti viaggiatori abituali leggano soltanto questo genere di edizioni, ma sia condizionato anche dalle risposte dei lettori, che non indicano le guide turistiche tra i libri letti, non ritenendole libri veri e propri.

1.5. Comprare libri

Non tutti i lettori sono uguali e non bisogna dare per scontato che il profilo del lettore sia identico a quello dell’acquirente di libri o del frequentatore di biblioteche: nelle varie pratiche di lettura vi sono molti aspetti comuni, ma anche sfumature e differenze di cui occorre prendere atto. In molti casi a fare la differenza sono la quantità di libri letti da ciascuna persona e la provenienza di questi libri.

Tanto per cominciare, va detto che comprare un libro non vuole dire necessariamente leggerlo, o viceversa. Un’interessante indagine, condotta da Ipsos per conto di Mondadori qualche anno addietro, evidenziò che il campione di intervistati era composto da un 60% di non lettori e non acquirenti di libri, da un 29% di lettori acquirenti, ma anche da altre due particolari categorie: un 9% di lettori non acquirenti (che evidentemente prendono in prestito i libri che desiderano leggere da amici, familiari, biblioteche) e un 2% di acquirenti non lettori, che forse acquistano libri per regalarli o per metterli da parte in attesa di leggerli in un secondo momento.

Dei lettori e dei loro gusti si è già detto molto, e nel prossimo capitolo avremo occasione di ritornare sul loro profilo. Ma si può aggiungere ancora qualcosa, in particolare per quanto riguarda il modo in cui i lettori si procurano i libri, anche per verificare ad esempio l’effetto di alcune strategie editoriali e commerciali.

Un dato interessante va messo in evidenza: il lettore è solitamente un lettore e un acquirente ‘multicanale’, nel senso che si serve di diverse fonti per rifornirsi dei libri da leggere. Nel 2006 l’Istat ha chiesto a coloro i quali avevano dichiarato di aver letto almeno un libro nel corso dell’ultimo anno come se lo erano procurato: il 18,4% ha detto di averlo già in casa, il 17,4% lo ha acquistato in libreria, il 16,3% lo ha ricevuto in regalo, il 12,7% se lo è fatto prestare da un amico o un parente, l’11,8% lo ha comprato in un centro commerciale, il 6,9% lo ha acquistato in abbinamento a un giornale, il 5,4% lo ha preso in prestito da una biblioteca, il 2,2% lo ha preso in edicola, mentre percentuali ancora più basse riguardavano gli acquisti per corrispondenza o su una bancarella, in cartoleria, attraverso Internet. Una rilevazione di questo tipo darebbe oggi risultati differenti, perché come vedremo tra poco il mercato del libro è in rapida evoluzione e, tanto per fare un esempio, la percentuale di lettori-acquirenti online (che nel campione Istat del 2006 era pari allo 0,5% dei lettori) sta crescendo rapidamente e sarebbe molto diversa se mettessimo a confronto solo le diverse forme di acquisto. Da sottolineare che la principale libreria elettronica italiana, Internet Bookshop, si colloca al secondo posto nella graduatoria nazionale dei siti business maggiormente visitati, subito dopo Media World, che commercializza apparecchiature tecnologiche e che quindi per sua stessa natura ha nel pubblico dei navigatori una quota importante del proprio bacino d’utenza. Dal 2007 in poi l’e-commerce dei libri e di altri prodotti di intrattenimento è cresciuto al ritmo del 20% all’anno, ma siamo ancora a livelli pari a un decimo di quanto si vende nel Regno Unito o a un terzo rispetto alla Francia.

Sarà utile anche notare che le modalità per leggere un libro senza acquistarlo (libro già in casa, dono, prestito da amici, parenti o biblioteche, ecc.) coprono il 47,4% dei casi. Questa percentuale è leggermente diminuita nell’arco di un decennio.

Qualche dettaglio ulteriore: leggere un libro ricevuto in regalo è, ovviamente, la pratica più diffusa tra bambini e ragazzi, che però, come gli anziani, utilizzano molto anche le altre forme non onerose di acquisizione dei libri; lo scambio tra amici e parenti non rappresenta solo un canale di approvvigionamento, ma anche un modo per condividere esperienze e interessi e dovrebbe far riflettere il fatto che questa modalità sia molto più frequente tra le donne che tra gli uomini (15,1% rispetto al 9,4%); l’acquisto in libreria o in edicola è invece un atto prevalentemente maschile; l’acquisto in libreria è molto più diffuso tra i laureati, probabilmente anche per questioni di disponibilità economica; al prestito da amici o in biblioteca, così come all’acquisto in edicola in allegato a un giornale, ricorre in prevalenza chi ha pochi libri in casa.

Le differenze territoriali incidono quantitativamente sui comportamenti di lettura più di quanto non lo facciano per quanto riguarda i diversi canali di accesso al libro, anche se al sud, nelle periferie urbane e nei piccoli comuni è più frequente l’abitudine di non acquistare i libri letti. L’uso delle librerie è più frequente nelle grandi aree metropolitane e nei comuni con più di 50.000 abitanti, praticamente le sole località in cui si trovano librerie ben fornite (si pensi, ad esempio, che circa la metà delle librerie del Lazio ha sede a Roma e che in particolare quasi tutte le grandi librerie di catena presenti nella regione sono concentrate nella capitale).

Ragguardevoli anche le distinzioni per quanto riguarda le diverse modalità di acquisto tra lettori forti e lettori deboli. Evidentemente, le motivazioni giocano un ruolo importante: e infatti tutte le forme non onerose per procurarsi i libri sono maggiormente diffuse tra i lettori deboli, che acquistano in libreria solo il 12% dei libri letti, all’incirca tanti quanti ne acquistano nei centri commerciali. Tra i lettori forti (13-30 libri all’anno) e fortissimi (più di 30 libri letti in un anno) l’acquisto, che avviene in una libreria (27%) molto più spesso che in un centro commerciale (10%), è la forma utilizzata per procurarsi più della metà dei libri. Sempre tra i lettori forti troviamo anche la più elevata frequenza d’uso del prestito bibliotecario, che in ogni caso non supera il 13% dei libri letti. A confermare che il lettore quando è forte è onnivoro, vediamo che anche tra chi possiede oltre 200 libri in casa l’acquisto è la forma privilegiata per procurarsi i libri, cosa che avviene per oltre la metà dei volumi letti.

Il lettore abituale è talmente bulimico da divorare anche iniziative che erano state pensate per rivolgersi ad un target diverso. Si è molto discusso sul ruolo, secondo alcuni estremamente positivo, ma guardato anche con sospetto da altri, di un fenomeno di enorme successo negli anni scorsi: ci riferiamo ai cosiddetti ‘collaterali’, libri distribuiti in allegato a quotidiani e periodici, a prezzi molto bassi. Dal 16 gennaio 2002, data in cui uscì in edicola Il nome della rosa di Umberto Eco per i lettori di «Repubblica», sono stati venduti in questo modo 44 milioni di copie nel 2002 e 62 milioni di copie nel 2003, anni in cui i giornali si orientarono prevalentemente verso i classici della letteratura e i libri di narrativa, per spostarsi poi gradualmente verso la saggistica, la manualistica e le opere di consultazione, o altri prodotti audiovisivi. Le tirature medie superavano il mezzo milione di copie a settimana: un’enormità, se si considera che in Italia un libro viene ritenuto un best seller quando raggiunge le 200.000 copie, vendute spesso in un arco di tempo di alcuni mesi. Il prezzo basso (inferiore ai 5 euro per la collana di «Repubblica», cui seguirono analoghe iniziative del «Corriere della Sera» e via via di quasi tutti i quotidiani) e la capillare distribuzione nelle edicole (che sono venti volte di più delle librerie) furono i principali fattori di successo di quell’iniziativa, che in totale, dal 2002 al 2006, fece vendere oltre 260 milioni di libri insieme ai giornali. Il gruppo editoriale Espresso-Repubblica è stato quello che ha ottenuto i maggiori ricavi da questa strategia. Per inciso, possiamo rilevare che l’iniziativa era stata avviata con l’obiettivo di incentivare la vendita dei quotidiani, che invece non se ne sono avvantaggiati, come si è visto.

Nel 2006 il 40% dei lettori ha dichiarato di aver letto nei 12 mesi precedenti libri acquistati con giornali o periodici, ma in questa sede a noi interessa più che altro capire se queste iniziative hanno prodotto nuovi lettori: parallelamente al successo di questi volumi, in Italia il numero di lettori è cresciuto di quasi 2 milioni. Ma sono stati anche anni di grandi best seller, come Il codice da Vinci e i già ricordati volumi della saga di Harry Potter.

Considerando il numero di volumi venduti insieme ai quotidiani, se questi libri fossero andati tutti nelle mani di nuovi lettori la percentuale di lettori corrisponderebbe oggi a circa il 52% degli italiani. Poiché non è così, si può ipotizzare che essi siano stati in gran parte acquistati da chi già era lettore e già si procurava i libri attraverso altri canali. Indirettamente, troviamo una conferma a questa tesi andando a controllare il dato del numero di famiglie che posseggono libri, rimasto sostanzialmente invariato e che addirittura è diminuito negli anni che vanno dal 2000 al 2006, cioè nel periodo in cui si è verificato il boom di vendite dei ‘collaterali’.

Possiamo dire che, per quanto dirompente, la vendita di libri in allegato ai giornali ha riguardato quasi esclusivamente chi già leggeva e già possedeva libri. Un minimo di riequilibrio interno al bacino dei lettori si è però avuto: i lettori di questi libri, ad esempio, sono in maggior misura residenti nel Mezzogiorno.

Come per le vendite abbinate ai quotidiani, anche in altri casi si è puntato molto su una politica di prezzi bassi, attraverso la pubblicazione di collane supereconomiche. I lettori di queste edizioni sono oltre 8 milioni e mezzo, ma i dati ci dicono che il prezzo ridotto attrae maggiormente chi ha già un rapporto stabile con la lettura: e infatti tra di loro troviamo tante lettrici, tanti giovani, persone che hanno già molti libri in casa. Anche in questo caso c’è un modesto riequilibrio, con una quota più alta rispetto alla media di lettori con titoli di studio medio-bassi rispetto ai laureati, anche per effetto dell’età.

Parlando di lettori, abbiamo inevitabilmente finito col parlare anche di modalità di acquisto. Non poteva essere altrimenti, perché tre lettori su quattro sono anche acquirenti.

E quindi conviene cominciare a osservare più da vicino i tratti distintivi che definiscono la fisionomia e i comportamenti del compratore, proprio in quanto compratore. La scelta del luogo in cui acquistare testimonia a volte anche gli stili di vita, le motivazioni e le preferenze del pubblico: difficilmente un consumatore entrerà in un ipermercato solo per comprare un libro e ancora più difficilmente vi andrà per cercare un libro di un piccolo editore o su un argomento molto specialistico: infatti, nella grande distribuzione sono presenti solo il 9% dei titoli disponibili in libreria, ma il 70% dei best seller. Non a caso abbiamo visto che sono proprio i lettori deboli a rivolgersi alla grande distribuzione. Chi compra libri si rivolge prevalentemente alle circa 2.000 librerie presenti sul territorio (le librerie indipendenti e le librerie di catena hanno rispettivamente quote del 42,2% e del 37,2%), e in misura molto minore alla grande distribuzione (16,4%) e alle librerie online (4,2%).

Le interviste effettuate tra i lettori confermano che la libreria rimane il canale maggiormente utilizzato per procurarsi i libri da leggere e ci forniscono qualche elemento ulteriore di dettaglio. Anche in questo caso emergono forti squilibri territoriali: il più elevato numero di lettori che utilizza questo canale è riscontrabile tra i residenti nel Lazio, in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana, mentre agli ultimi posti troviamo la Puglia, il Molise e la Sardegna. Se confrontassimo questi dati con quelli della rete commerciale, troveremmo un’evidente correlazione. I clienti delle librerie sono persone colte (i laureati sono quasi il quadruplo di chi ha la licenza elementare), hanno condizioni socio-economiche e tipi di occupazione medio-alta (dirigenti, imprenditori e professionisti sono il triplo degli operai), e in prevalenza si tratta di persone di sesso maschile. Un po’ diverso il pubblico dei centri commerciali e della grande distribuzione: qui prevale un pubblico femminile e giovanile, e anche per questo il numero di clienti con la licenza media e superiore è più elevato di quello dei laureati.

La rete di vendita sta trasformandosi rapidamente e le quote di mercato occupate da ciascun canale sono soggette a variazioni notevoli di anno in anno. Le vendite in libreria sostanzialmente tengono le posizioni, ma aumentano le librerie di catena, quasi sempre legate a grossi gruppi editoriali (primi fra tutti Mondadori, Giunti, Feltrinelli, Edizioni Paoline) e della distribuzione libraria (Messaggerie), che traggono vantaggio dalle logiche di network e di franchising, ma anche da grandi dimensioni e un ricco assortimento e che praticano spesso promozioni molto convenienti sui libri prodotti dalle grandi case editrici. Nell’arco dell’ultimo biennio i punti vendita che compongono le catene di librerie si sono triplicati, a discapito delle librerie a gestione familiare, che fanno sempre più fatica a stare sul mercato, a sostenere i costi elevati degli affitti, a reggere la concorrenza degli sconti praticati da ipermercati e librerie di catena: negli ultimi due anni ben 150 librerie indipendenti sono state costrette a chiudere.

Vengono sperimentati nuovi format di libreria, che sempre più spesso assumono l’aspetto di un megastore e affiancano la vendita di libri a quella di oggetti tecnologici e multimediali, al punto che si può immaginare che nel prossimo futuro lo scontro cui assisteremo non sarà tanto quello fra piccole librerie e grande distribuzione, fra librerie indipendenti e librerie di catena, ma fra librerie tradizionali concentrate solo sul libro e nuove formule di esercizi commerciali multiprodotto.

Anche per le librerie, come per altri settori di vendita, si pone un problema di dimensioni, se si vuole garantire ai clienti un vasto assortimento e ampio spazio per l’esposizione delle novità. Le dimensioni del punto vendita, infatti, hanno un’immediata ricaduta sulle vendite e questo è uno dei motivi per i quali il ciclo di vita dei volumi in libreria è talvolta molto breve: le novità vengono ‘bruciate’ nel giro di pochi mesi e diviene spesso impossibile reperire, specie laddove non ci si può permettere di mantenere i titoli che vendono poco, un volume edito solo qualche anno prima, a meno che non sia un best seller o un long seller. È ovvio che le librerie puntino sulle novità editoriali, che, se esposte adeguatamente, possono stimolare gli acquirenti.

Le vendite attraverso la grande distribuzione, che nel recente passato avevano fatto registrare un trend positivo, hanno subito invece negli ultimi tempi una battuta d’arresto, risentendo degli effetti più generali della contrazione degli acquisti nei supermercati.

Assimilabile a quello dei centri commerciali è l’interessante fenomeno delle grandi stazioni ferroviarie: la libreria della Stazione Termini di Roma è al primo posto nella classifica nazionale per vendite e fatturato.

Le vendite online, che fino a poco tempo fa coprivano una quota marginale del mercato, crescono a ritmo notevole (un +27% nell’ultimo anno e un +125% nell’ultimo triennio). Le librerie online fanno registrare trend di crescita notevoli, per numero, per servizi offerti e per libri venduti. Sempre più numerosi anche gli editori che effettuano la vendita diretta e offrono servizi di e-commerce attraverso i propri siti web, o che prevedono link a librerie online.

In crescita, sia pur lieve, anche la vendita di libri in edicola, proseguita anche dopo che si è drasticamente ridotto il fenomeno dei ‘collaterali’: il fatto si deve anche in questo caso al rinnovamento di questo canale di vendita con l’adozione della formula del franchising, che ha consentito un maggiore assortimento, basato non più solo su libri tascabili e supereconomici.

Le classifiche dei libri più venduti, a volte non del tutto attendibili a livello generale, perché compilate solo sulla base di dati provenienti da alcuni canali di vendita (prevalentemente librerie e talvolta solo alcune librerie), sono facilmente accessibili e sono sicuramente utili per conoscere le preferenze dei lettori più motivati, cioè dei frequentatori delle librerie, che decidono di entrarvi per acquistare il libro che desiderano leggere.

1.6. Andare in biblioteca

Passiamo ora ai dati sull’utilizzo delle biblioteche, con particolare riferimento alle funzioni di pubblica lettura esercitate dalle biblioteche comunali e di quartiere.

Con il 5,4% la biblioteca figurava nel 2006 al settimo posto nella graduatoria dei diversi canali di acquisizione del libro. Un decennio prima, nel 1995, il ricorso al prestito bibliotecario era leggermente più elevato, essendo pari al 5,9%. Questo calo di circa 100.000 persone non riguarda uniformemente gli utenti di tutte le età, ma è il risultato di una forte e preoccupante contrazione verificatasi nel pubblico giovanile: lieve la contrazione fra i bambini più piccoli, mentre nel 2005 oltre il 20% dei libri letti fra i ragazzi di 11-14 anni proveniva dalle biblioteche e oggi siamo al 15,9%; parimenti nella fascia di età compresa fra 15 e 17 anni si scende dal 12,6% al 7,7%; più contenuta la contrazione nella fascia d’età 18-19; sostanzialmente stabile intorno al 6% l’uso da 20 a 24 anni, e fra il 3 e il 4% la quota tra il pubblico adulto di età compresa fra i 25 e i 59 anni; addirittura in crescita la quota di libri provenienti dalle biblioteche per gli utenti dai 60 anni in su, che dall’1,8% sale fino a raggiungere percentuali del 3 o del 4% quasi. Possiamo dire che il futuro delle biblioteche pubbliche sono gli anziani? Probabilmente sì, se teniamo conto non solo del fatto che essi saranno sempre più numerosi e disporranno di molto tempo libero, ma che negli anziani di oggi e di domani il livello di istruzione è più elevato che nelle generazioni precedenti.