II

NO LE DURMÁIS VOSOTROS, HA DE LOGRARLO SOLO

(sobre cómo crear el hábito del sueño)

-

Pablo, 9 meses y medio. Su madre explica:

«Tenemos cuatro hijos. Los tres primeros nunca han tenido problemas de insomnio, pero este último nos ha pasado factura por todos los anteriores. A Pablo jamás le ha gustado irse a dormir. Desde que nació meterlo en la cuna ha sido un calvario. Nada más “olerla” se le dispara la alarma y berrea como si estuviera en un matadero. Una noche, en que llevábamos horas sin pegar ojo, se nos ocurrió darle un paseo y funcionó. Desde entonces, cada día, después del Telediario, mi marido y yo cogemos al niño, lo sentamos en su cochecito y bajamos a la calle. Bastan dos vueltas a la manzana para que se quede dormido. Entonces, volvemos a casa y, con todo el cuidado del mundo para que no se entere, lo metemos en su cuna. Después cenamos y hacemos tiempo a la espera de que Pablo vuelva a espabilarse. Alrededor de la medianoche, empieza a llorar y, con la mayor rapidez posible para que no desvele a los demás críos, lo cogemos, lo volvemos a meter en su cochecito y otra vez a la calle. Una vez dormido, lo ponemos en su cuna y nos metemos en cama. A eso de las tres de la madrugada se vuelve a despertar y mi marido lo baja solo. Me gustaría turnarme con él, pero a esas horas me da miedo. Alrededor de las seis, Pablo llora de nuevo. Entonces, me toca a mí… Estamos agotados».

-

Ana, dos años. Habla su padre:

«Mi hija duerme muy bien, pero ahora mi mujer y yo queremos irnos solos de vacaciones unos días y tenemos un problema logístico. Verá, apenas tenía unos meses cuando nos dimos cuenta de que, para quedarse dormida, Ana tenía que ver la televisión. La colocábamos en el sofá del salón y ella se quedaba “roque”. Cuando la llevábamos a su cama, se despertaba enseguida, por lo que decidimos ponerle una tele en su cuarto y ¡de maravilla! La niña dormía sin problemas hasta eso de las dos o tres de la madrugada en que empezaba a llorar. ¡Natural! A esa hora acaba la programación y el zumbido de la tele la despertaba. Se nos ocurrió otra idea: comprarle un vídeo de ocho horas. ¿Buena, eh? Antes de irnos a dormir, se lo conectamos y arreglado el problema: ¡La cría no da la lata hasta el día siguiente! Como verá duerme de maravilla, pero, como le dije, ahora tenemos un problema: mi suegra acepta cuidar de la niña mientras estemos fuera, pero se niega a utilizar el televisor y el vídeo. ¿Qué hacemos[2]?».

Todos sabemos que no es lo mismo comer que comer bien. También estamos de acuerdo en que comer bien es un hábito que se aprende. Pues lo mismo es válido para el sueño: evidentemente, todos los bebés duermen, pero no todos saben hacerlo bien. Hay pequeños que lo hacen de un tirón a partir del tercer o cuarto mes, mientras que para otros la hora de acostarse se convierte en una tragedia y/o son incapaces de mantener el sueño durante toda la noche, despertándose tres, cinco y muchas veces más para desespero de sus papás.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL INSOMNIO INFANTIL

(Por hábitos incorrectos)

- Dificultad para iniciar el sueño solos

- Múltiples despertares nocturnos

- Sueño superficial (cualquier ruido lo despierta)

- Duermen menos horas de lo habitual para su edad

SON NIÑOS TOTALMENTE NORMALES DESDE EL PUNTO DE VISTA PSÍQUICO Y FÍSICO

¿Qué causa la diferencia entre unos y otros? Lo que han aprendido. Aunque os pueda parecer sorprendente, no nacemos sabiendo dormir bien, sino que aprendemos a hacerlo. Lo que sucede es que este aprendizaje suele producirse de una forma natural, sin que padres e hijos se den cuenta de ello De ahí que, salvo que nos topemos con un problema como el de Pablo o Ana y nos lo explique un especialista, no nos enteremos de que existe algo denominado insomnio infantil y que, en el 98 por ciento de los casos, tiene su origen en un hábito mal adquirido (el 2 por ciento restante es por causas psicológicas).

Teniendo en cuenta, pues, que dormir bien es algo que se aprende y que los niños aprenden de sus padres o de las personas que les cuidan, está en vuestra mano lograr que vuestro hijo adquiera un buen hábito de sueño. La siguiente pregunta es obvia: ¿Cómo? Enseñándole a conciliar el sueño solo. Es decir, por sus propios medios, sin vuestra ayuda ni la de nadie.

Para entenderlo mejor, daremos un pequeño rodeo. ¡Los adultos tenemos un ritmo biológico que se repite cada 24 horas aproximadamente! Y que regula nuestro cuerpo, marcando nuestros patrones de vigilia-sueño, los momentos en que tenemos hambre, la secreción de hormonas, nuestra temperatura corporal, etc. Para que nos sintamos bien, es necesario que ese ciclo circadiano «cerca de un día» funcione a la perfección. En el momento en que nos acostamos tarde o nos saltamos una comida, por ejemplo, nuestro reloj se desajusta y nuestro cuerpo y estado de animo se resienten.

En el caso de los recién nacidos estos ciclos se repiten cada 3 o 4 horas, es decir, en ese período de tiempo el niño se-despierta-se-limpian-es-alimentado-se-duerme y así una vez y otra (el orden puede variar, ya que hay padres que prefieren cambiar al niño después de la comida). Esto sería lo normal; sin embargo, hay que advertir que algunos recién nacidos son tan anárquicos algo que ni siquiera cumplen este ritmo, sino que se despiertan y duermen cuando quieren, sin seguir patrón alguno.

Hacia el tercero o el cuarto mes de vida, los pequeños suelen empezar a cambiar su ritmo biológico. Es decir, progresivamente van abandonando su ciclo de 3 o 4 horas de duración para adaptarse al de los adultos, o sea, al ritmo biológico de 24 horas. Es decir, poco a poco, el lactante va presentando períodos de sueño nocturno más largos. Si primero dormía 2 horas, con el tiempo va aumentando la duración de su pausa nocturna a 3, 4, 6, 8, 10 y hasta 12 horas seguidas. Atención, no hay reglas fijas, a unos les cuesta más que a otros.

Este cambio no se produce porque sí, sino porque en el cerebro humano existe un grupo de células (reciben el nombre de núcleo supraquiasmático del hipotálamo) que funcionan como un reloj que ayuda a poner en hora las distintas necesidades del niño (dormir, estar despierto, comer, etc.) de forma que se adapten al ritmo biológico de 24 horas (ritmo solar).

Para que este reloj entre en funcionamiento y lo haga correctamente necesita unos estímulos externos:

- Luz-oscuridad

- Ruido-silencio

- Horario de comidas

- Hábitos del sueño

Primero nos centraremos en aquellos cuya comprensión es más fácil: la distinción entre luz-oscuridad y entre ruido-silencio. Cuando metemos a nuestro pequeño en la cuna por la noche, lo lógico es que la habitación esté a oscuras y no se oiga tanto ruido como de día. Por el contrario, lo normal es que durante la jornada lo dejemos dormir con algo de luz (solar) y no hagamos nada por evitar los ruidos que se generan en casa o provienen de la calle. Todo ello le ayuda a reconocer las diferencias y distinguir, desde las pocas semanas, entre vigilia y sueño, distinción que es fundamental para que su reloj haga el cambio a un ritmo biológico de 24 horas con un período largo de sueño nocturno.

¿Qué otros elementos externos podemos asociar al sueño nocturno además de la oscuridad y el silencio? Los horarios de las comidas. Desde que nace, el niño asocia comida y sueño: después de alimentarse toca dormir. A medida que transcurren las semanas, pasa de alimentarse seis veces al día a hacerlo cinco o cuatro veces (también disminuyen sus períodos de sueño diurno), siendo la toma nocturna la de más peso para que pueda dormir más horas seguidas.

Pero con esto no es suficiente. Para que el reloj funcione correctamente aún falta algo, algo sin lo cual ni ninguno de los restantes estímulos sería suficiente para lograr que un bebé se adapte al ciclo de 24 horas: el hábito del sueño, es decir, que el pequeño aprenda a conciliar el sueño por sí solo, sin la ayuda de nadie.

Retomemos el ejemplo de la comida. A una edad determinada, colocamos al bebé en una sillita, le ponemos un babero, un bol con papilla y una cuchara. Es decir, utilizamos una serie de elementos externos (sillita, mesa, babero, bol, cuchara) que asociamos al acto de comer. Es más, desde ese momento siempre lo hacemos igual, sea la hora de comer o la de cenar, sea alimentado en casa o en la guardería, le dé la comida mamá, papá, la canguro o el abuelo. Siempre lo hacemos igual, día tras día, semana tras semana, mes tras mes…

¿Y qué percibe nuestro hijo? ¿Qué sucede en su cerebro? Bien sencillo: Va asociando una serie de elementos externos con un acto muy concreto: el de comer. Por eso, al cabo de un tiempo de repetir cada día el mismo ritual, notamos que cuando sentamos a nuestro pequeño en la sillita y le ponemos el babero, ya empieza a moverse excitado a pesar de no ver la papilla: que vamos a alimentarlo de un momento a otro, es decir, asociado esos elementos externos (los «objetos») con la hora de comer. En definitiva, ha captado el mensaje: «Cuando me ponen en la sillita, con el babero y la cuchara significa que voy a comer».

Pero ahí no acaba el proceso. Cuando le enseñamos el hábito de comer, el niño capta algo más, le transmitimos algo más: nuestra actitud.

Hay que tener en cuenta que en los primeros meses de vida, los seres humanos somos totalmente instintivos y estamos íntimamente unidos a nuestras madres (o cuidadores). Dependemos de ellas para sobrevivir, tanto física como emocional mente. Los terapeutas suelen decir que «Hemos sido nosotros antes de ser yo», y una de las consecuencias de esta «simbiosis» es que los bebés sienten lo que sienten sus madres (o cuidadores), es decir, aprenden a sentir emociones a través de lo que les comunican los adultos: no mediante las palabras, que ni siquiera entienden, sino a través de su actitud, su cariño, sus cuidados…

Esto puede comprobarse fácilmente. Si cogemos a un bebé de seis meses, lo sentamos en nuestro regazo y con toda la dulzura del mundo le decimos: «Gordo, feúcho, no te quiero nada», lo más probable es que sonría encantado, porque lo que le estamos transmitiendo es cariño. Él no comprende lo que significan las palabras que ha escuchado, pero sí entiende lo que le transmitimos a través del tono de nuestra voz. Si, por el contrario, cogemos a nuestro pequeñín y le decimos con tono despectivo «Guapo, precioso, te quiero mucho», lo lógico es que rompa a llorar, porque, en este caso, lo que capta es nuestra agresividad.

¿Qué actitud transmitimos al niño cuando le enseñamos el acto de comer? Papá y mamá están muy seguros de que lo están haciendo bien. Papá tiene muy claro que la papilla se come con cuchara, y mamá que la leche se bebe de un vaso o de un biberón. Ambos están convencidos de que las cosas se hacen así y ni por un instante se les ocurre dudarlo. Pues bien, esa seguridad que tienen es la que percibe su hijo y es la que hace que su pequeño también se sienta seguro en su hábito de comer. Dicho de otro modo, como Juanito nota que sus padres están seguros, él también se siente seguro y tanto aprende con suma facilidad.

Imaginemos la situación contraria, ¿qué pasaría si dudáramos? Supongamos que el primer día colocamos a Juanito en la sillita; el segundo, lo sentamos en el orinal; el tercero, probamos la bañera, y el siguiente, en lugar de un bol, le damos la comida en una olla a presión y en lugar de un vaso usamos un florero… (Os parece ridículo, ¿no? Pues no olvidéis el ejemplo, porque en breve veréis lo que sucede cuando hablamos de dormir).

Está claro que al cabo de unos días de tantos cambios, el pobre Juanito nos mirará con cara de espanto y pensará algo así como: «A ver qué se les ocurre hoy a los locos de mis papás». Normal. Si cada vez que le damos de comer, le cambiamos los elementos que van unidos al acto, provocaremos que se sienta inseguro: ¡no sabe a qué atenerse! Y no sólo porque se producen tantos cambios, sino porque, como nosotros dudamos, le transmitimos nuestra inseguridad. No olvidéis que ellos captan lo que los adultos les transmiten y a esta edad, además de amor, lo que más necesitan es seguridad.

Un último detalle importantísimo que se ha de tener en cuenta antes de aplicar toda esta explicación a la teoría del sueño: cuando escogemos elementos externos para dárselos al niño con el objetivo de construir un hábito, lo que no podemos hacer es retirárselos mientras esté aprendiéndolo. Dicho de otro modo, si decidimos utilizar una cuchara para enseñarle a comer, lo que no podemos permitir es que, en mitad de la comida, llegue papá y diga «fuera la cuchara, dáselo con palillos porque el verano que viene nos vamos a Japón». Bromas aparte, lo que ha de quedar claro es que no debemos darle nada que luego hayamos de quitarle. Recordad, lo hemos de hacer siempre igual.

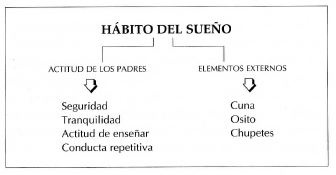

Si estamos de acuerdo en que dormir bien, al igual que comer bien, es un hábito que se adquiere. ¿Qué haremos para enseñárselo a nuestro hijo? Apoyarnos, al igual que en la comida, en:

- Una actitud adecuada (por parte de los padres o cuidadores).

- Unos elementos externos.

Actitud de los padres

Unas líneas atrás, nos pareció ridículo imaginarnos a Juanito comiendo un día en una sillita, otro en un orinal, al siguiente en la bañera y por último haciéndolo de una olla a presión y bebiendo de un florero. Sin embargo, eso que nos pareció tan absurdo es exactamente lo que hacen muchos padres cuando han de inculcarle el hábito del sueño a sus hijos y no lo logran a la primera.

Veamos un ejemplo.

El pequeño Alberto, de 10 meses, protesta a la que le acuestan. Lógicamente, prefiere estar con sus papás a quedarse solo en su cuna. Mamá, cansada pero muy comprensiva, lo mece pacientemente en sus brazos hasta que se duerme. Cuando lo logra, lo deja en la cuna con el cuidado de quien maneja una bomba de relojería. No sirve de nada. Nada más rozar las sábanas, el granujilla empieza a gimotear. Mamá, algo inquieta y no menos molesta, lo toma nuevamente en brazos hasta que vuelve a quedarse roque. Esta vez lo acuesta sin problemas, «¡Por fin!», Y se va del cuarto dispuesta a sentarse un ratito con su marido. No pasa una hora y Alberto está otra vez en danza. Entonces, papá, harto de tantas noches en vela, prueba suerte con un biberón. «¡A ver si te callas de una vez!», le espeta sin poder reprimirse. Alberto chupetea un poco y cae en brazos de Morfeo. Pero aún es pronto para cantar victoria, porque pasa otro ratito y vuelve a comenzar la bronca. «¿Y si lo paseáramos en el cochecito por la casa?», se le ocurre a mamá. Coge al niño, «Por favor, mi vida, que necesitamos descansar, y empieza a trazar surcos en la moqueta. Otra vez cae rendido y otra vez a la cuna. Pasa otra hora y Alberto vuelve a despertarse. “¡Aua!”, grita, y los padres interpretan agua, que prestos se sirven a darle[3]. Pero el niño no se calma. A estas alturas, papá y mamá están absolutamente agotados, desesperados, furiosos… Total, que se lo llevan a su cama. Cuando se duerme, lo “facturan” a su cuna. Al cabo de un rato. ¡¡¡BUAAAAÁ!!!».

Ya sabemos que, en general, los padres tienen muy claro cómo enseñarle a comer a su hijo y, desde el primer día, le enseñan el hábito siempre de la misma manera. Sin embargo, no pasa lo mismo cuando se trata del hábito del sueño. Cuando un niño duerme bien desde un principio, todo es miel sobre hojuelas, pero cuando no es así, lo habitual es que sus papás no tengan la menor idea de cómo comportarse, de qué hacer, y en busca de algo que funcione: si esto no sale bien, intentan aquello, si también falla, prueban lo de más allá… A la par que le van «experimentando» su inseguridad va en aumento poco y dejándose notar. Acaban desquiciados: se sienten culpables, fracasados como padres, frustrados, enfadados…

Y, ¿qué pasa con Alberto? Pues muy sencillo, que se siente tan inseguro o más que ellos: sus papás le cambian los «elementos externos» cada dos por tres y, para colmo, les nota nerviosos, si no histéricos, tremendamente inseguros, puede que hasta malhumorados… Alberto, que todavía no domina el lenguaje y que por tanto, no entiende eso de «Cariño, haz el favor de dormirte, que es muy tarde», advierte, sin embargo, porque es un radar sumamente sensible, que sus padres están como están.

Y, como siente lo que sienten ellos, se siente sumamente inseguro, y no podemos pretender que un niño aprenda el hábito del sueño si no somos capaces de transmitirle la seguridad que necesita para entender que quedarse en la cunita solo y conciliar el sueño por sí mismo es lo más natural del mundo.

Elementos externos

Igual que hicimos con el acto de comer, hemos de asociar el acto de dormir con una serie de elementos externos que no podremos cambiar ni retirar en tanto el pequeño esté aprendiendo el hábito. Imaginemos, por ejemplo, que dormimos a Juanito meciéndolo en brazos ¿Qué elemento externo asociará a su sueno? Ese vaivén, elemento que en el momento en que dejemos de mecerlo habremos «retirado». ¿Qué ocurrirá cuando se despierte en medio de la noche? Reclamará aquello que asocia con su sueño para poder volver a dormirse, es decir, necesitará que lo acunen para conciliar el sueño… y eso requiere un papá o una mamá dispuesto a hacerlo.

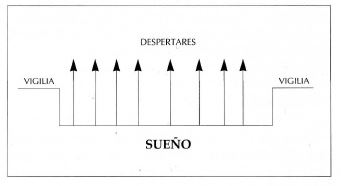

Antes de seguir, es importante que tengáis en cuenta que cada noche todos experimentamos una serie de pequeños despertares nocturnos que interrumpen el sueño. Tanto en los niños como en los adultos no superan los 30 segundos de duración (en los ancianos pueden llegar a los 3 o 4 minutos). Durante este tiempo es cuando reconocemos si la situación ambiental es la misma, nos tapamos si hace falta y, normalmente, cambiamos de posición. Estos despertares no son recordados al día siguiente a no ser que se hayan prolongado por algún motivo.

Si aplicamos esto al sueño infantil, nos encontramos con que, en una sola noche, un lactante (o un niño pequeño) puede despertarse entre 5 y 8 veces (si padece insomnio infantil, se despertará aún más). Cuando lo hace, espera que la situación siga siendo la misma en que se hallaba cuando se quedó dormido, la misma en que se sentía seguro. Es decir, si asoció dormir con ir de paseo en cochecito, espera seguir estándolo; si se durmió mamando, buscará el pecho; si se quedó roque cogido de la mano de papá, la echará de menos… y como lo normal es que no os paséis la noche paseándole, dándole de mamar o sujetando su manita, cuando se despierte, ¿qué esperáis que le ocurra? ¡Se llevará un gran susto! Y lo que es peor, no sabrá conciliar el sueño si no «recupera» aquella situación, es decir, los «elementos externos» que asocia al sueño.

Por si aún no lo veis claro, os proponemos un sencillo ejercicio de imaginación: suponed que, como cada noche, os metéis en vuestra cama y os quedáis dormidos. Al cabo de un tiempo al experimentar uno de los típicos despertares nocturnos os dais cuenta de que estáis en el sofá del salón. ¿No os asustaríais? ¿No os desvelaríais? ¿No os preguntaríais espantados qué ha pasado? Pues lo mismo le sucede a vuestro hijo.

LO QUE NO DEBEMOS HACER PARA DORMIRLO

- Cantarle

- Mecerlo en la cuna

- Mecerlo en brazos

- Darle la mano

- Pasearlo en cochecito

- Darle una vuelta en coche

- Tocarlo o dejar que nos toque el cabello

- Darle palmaditas o acariciarlo

- Darle un biberón o amamantarlo

- Ponerlo en nuestra cama

- Dejarle trotar hasta que caiga rendido

- Darle agua

A estas alturas, ya os habréis dado cuenta de que todos los «elementos externos» de los que hemos hablado hasta ahora tienen algo en común: para que se den necesitan la ayuda de alguien, es decir, implican la intervención de un adulto. Un niño no puede pasearse en cochecito solo, ni se levanta a prepararse un biberón, ni se desdobla en dos para acariciarse la espalda, por citar algunos ejemplos[4].

Si el objetivo que perseguimos es que el niño duerma «de un tirón» y no nos despierte, ¿cuáles son los elementos que deberíamos asociar a su sueño? Está claro que ha de ser algo que no tengamos que quitarle (retirar). Por lo tanto, algo que no necesite de un adulto. Recordemos que el niño llora porque la situación con que se encuentra cuando se despierta en medio de la noche no es la misma que existía cuando se durmió. Eso significa que hemos de propiciar unas condiciones que puedan permanecer iguales durante toda la noche.

De entrada, hay algo fundamental: su cuna. Nada de dormirlo en el sofá, en vuestros brazos, en el cochecito, en vuestra cama, porque luego se los tendréis que «arrebatar». ¿Qué más? Que cuando lo acostéis, no le deis algo que requiera vuestra presencia ni os quedéis junto a él hasta que se duerma, porque esperará veros allí cada vez que tenga un despertar nocturno. Cumplidas estas dos condiciones, podéis darle cualquier cosa que queráis siempre y cuando no se la vayáis a quitar: su chupete si es que lo usa, su osito si es que lo tiene, su mantita… Es decir, elementos que, a diferencia de mamá/papá, sí pueden seguir a su lado, permanecer junto a él, durante toda la noche.

En definitiva, no debéis ayudar a vuestro hijo a dormirse, es decir, no debéis tomar parte activa para lograr que concilie el sueño. Ha de aprender a hacerlo solo, y cuando tiene menos de 6 meses[5] se le puede enseñar a hacerlo de cualquier manera. Se conformará con que las cosas estén tal como estaban cuando se durmió: su cuna, su mantita, su muñeco, su chupete… Cuando se despierte, y ya sabéis que lo hará varias veces, notará que todo está como siempre («mi osito está aquí, mi chupete también, todo sigue igual, qué tranquilidad») y volverá a conciliar el sueño sin más problemas. Y vosotros, por supuesto, a dormir tan ricamente.