Quando scriviamo, nelle circostanze anche le più rumorose, diventiamo creatori di silenzio. Tanto più quando questo raccoglimento ci dischiude al racconto di noi stessi. Per comprendere quanto questa esperienza sia presente nella narrazione di sé o autobiografica, occorre svelarne gli interni meccanismi, come ora tenterò di esporre.

Mutazioni discorsive

Quando in una conversazione anche la più quotidiana e usuale, per caso o per volontà esplicita di qualche interlocutore, compare la parola autobiografia (o prende prende forma un racconto personale che la presupponga) si instaura, all’improvviso, un nuovo ordine discorsivo. È come se questo termine, o l’evento che lo presuppone o segue, già di per sé particolare in ragione della sua pluralità semantica (autos-bios-grafein), introducesse nel contesto narrativo una sorta di incidente critico. Ed è alquanto difficile – per tv, cinema, alla radio – sottrarsi a questo improvviso spiazzamento cognitivo (un vero e proprio salto esperienziale) che, a seconda delle circostanze, trasforma un incontro e avvicina le persone. Indipendentemente dai locutori (bambino o adulto, colto o analfabeta, criminale o missionario, politico o generale, ecc.) quando questi iniziano a raccontare di sé, si umanizzano i rapporti. Si tratta dell’irrompere o dell’emergere, in tutta evidenza, di una dimensione soggettiva ad alta seduttività assolutamente speciale.

Se è infatti pur vero che ciascuno si noi, esprimendosi, parla di sé anche quando ritiene di servirsi di categorie scientifiche o “oggettive” (dal momento che tutto quel che diciamo o scriviamo ha appendici nella storia del nostro divenire intellettuale, sentimentale, amicale, relazionale, ecc.), nel momento in cui questa parola appare o è già storia di sé – così come l’episodio narrato –, essa da sola agisce, istituendo un altro mondo di vita in quello precedente, una parentesi, o una variazione duratura dagli imprevisti sviluppi.

La storia di sé è una antica e vera e propria suggestopedia che rende affascinante l’assassinio e il mistico.

E quando viene subito sepolta dal fiume delle altre locuzioni, lascia comunque tracce mnestiche e aloni emotivi. Ciò accade, in primo luogo, perché la parola o il racconto rientrano nel repertorio lessicale di quei vocaboli particolarmente adatti a “fare epoché”, a far pausa o, meglio, ad attirare l’attenzione degli astanti loquaci, o ascoltatori, non su di un nuovo oggetto qualsiasi ma su qualche cosa (una storia di vita) che tutti hanno – abbiamo – in comune.

Le distanze tra individui si accorciano per l’effetto straordinario generato da un imprevisto (e talvolta malvisto) ritorno a se stessi (e in se stessi) con il solo ascolto di storie che non ci appartengono. La sospensione si accende, sempre ammesso e non concesso che le interazioni si svolgano in modo civile, poiché le citazioni di un episodio accadutoci o le frasi dette per inciso («Se penso alla mia/sua autobiografia…»; «la mia storia è questa…», «autobiograficamente parlando…») creano uno spazio soggettivo, anzi, si fanno largo, nella folla di pensieri e parole alla ricerca di un compromesso accettabile.

La condivisione della comunicazione perseguita, che implica la rinuncia momentanea delle proprie parzialità, è un’intesa metapersonale, e in questi casi viene spiazzata, con disturbo o piacere a seconda del tempo e dei luoghi da: a) una regressio ad ute rum (e cioè al bisogno di ricorrere a fatti, esempi, metafore private che intimizzano la conversazione); o viceversa da: b) una progressio ad altiora (e cioè dal bisogno di mostrare il superamento felice di alcune difficoltà o problemi, pur sempre con analogie tratte dalle casistiche personali).

Interessante è poi notare non poche mutazioni di clima affettivo tra i membri di una coppia o di un gruppo coinvolti in una situazione discorsiva conviviale o formale; così come non ci sfugge, ogni volta, l’effetto che il racconto della propria esperienza suscita anche in una folla di ascoltatori la cui attenzione si accresce quando l’oratore, nell’uso del registro informale, si serve di esempi e racconti auto(bio)grafici per introdurre, concludere e rafforzare le sue tesi. Non a caso i manuali in commercio per imparare ad esprimersi in pubblico (di solito tradotti dall’americano) consigliano all’aspirante relatore di munirsi di qualche aneddoto personale per catturare l’attenzione. Invero, si tratta di trucchi retorici antichissimi la cui efficacia risiedeva e risiede nell’induzione di consenso attorno a posizioni poco convincenti o astratte se non corroborate da un ritorno all’umano, costituito da accidenti esemplari, più che autografici in senso letterale auto(bio)logici.

Ma è tempo di introdurre qualche distinguo concettuale.

Finora, ci siamo limitati a considerare la dimensione del parlare di sé, in riferimento a momenti specifici della propria vita, in circostanze quotidiane ufficiali, quasi fosse in gioco sempre una scrittura di sé.

Diamo quasi per scontato che il racconto in prima persona implichi una trasposizione grafica, ma sappiamo che non è affatto così.

Modulazioni

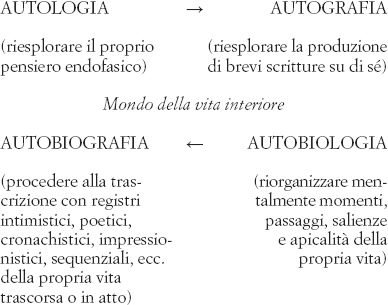

La narratività “personale” si dispiega in modalità esplicative non del tutto fra loro assimilabili che, pur rientrando nella macrocategoria del genere autoreferenziale, si diversificano non poco; soprattutto in relazione all’introduzione delle due variabili che ruotano attorno al perno dell’autos: di quel sé che ha esperito qualcosa e che, per questo, raccontandolo, si riconosce.

Un conto è quindi vivere i perturbamenti di cui si è detto in rapporto all’istituirsi di un’epoché verbale interattiva in tonalità autologiche, (versus) autobiografiche in senso stretto.

L’autologismo (parlare dentro di sé, di sé o d’altro) è una dotazione cognitiva spontanea, seppur educata ed educabile nel corso della vita, a quanto pare, tipica della nostra specie. Si suppone abbia iniziato a prendere forma alle origini della storia dell’interiorità umana in quanto necessità di differenziazione e di difesa. Forse, nel momento in cui “qualcuno” si accorse che il tacere (il raccontarsi il mondo senza comunicarlo ad altri) era non solo possibile ma utile, dilettevole, conveniente e non sospendeva il lavorio mentale, anzi, lo eccitava, in quell’istante, oltre alla capacità di mentire, dissimulare, nascondere alle orecchie altrui, iniziò la storia del pensiero interiore nelle sue grandezze e miserie. Quando poi, successivamente, l’invenzione della scrittura diede luogo ai primi epigrammi, alle liriche, alle riflessioni sul proprio essere e sentire, si infransero le pareti mentali per riconquistare il piacere del contatto umano. Per ritrovare il gusto della seduzione di chi si voleva educare a pensare e a vivere le emozioni provate da chi non si accontentava di sentirle soltanto come proprie. Le autografie in illo tempore (compromettendo il loro autore, costretto all’exozen: ad ‘esporsi’) precedettero di poco – con le loro riflessioni morali, filosofiche, estetiche della propria vita – lo sviluppo della scrittura di sé in scrittura autobiografica. Ma, anche in questo caso, già prima di tale esito, le autobiografie avevano preso a vagare innanzitutto in forma epica. Il racconto della propria storia, delle imprese o dei rituali vissuti con più distacco dagli altri e quindi sempre all’insegna del principio psicosociogenetico di differenziazione – come è noto – nasceva pur sempre nella dimensione mitica dell’eroe in cui incarnare la miriade delle autobiologie.

Il pensiero interiore come grandezza e trappola

La storia dell’individualismo1 ci aiuta a comprendere tutta l’importanza della “rivoluzione cognitiva interiore”, il lungo cammino di emancipazione dagli stati indifferenziati di coscienza collettiva, esizialità della difesa della vita interiore non tanto nella sua dimensione religiosa, coscienziale e morale, bensì intellettuale, creativa e liberatoria.

La difesa e la sopravvivenza del pensiero interiore – specie in circostanze tragiche delle vicende umane – ha rappresentato e ancora rappresenta uno degli impegni pedagogici affatto scontati e garantiti una volta per tutti che, allora, è compito dell’educazione e della didattica salvaguardare.

Se è vero che il pensiero interiore (o silenzioso) è un tratto antropologico, pur storicamente costituitosi con modalità diverse da cultura a cultura, quasi divenuto genetico e strutturale sul piano orale (come autologia e autobiolgia a dominanza personologistica ormai, più epica che narrativa), non è così parimenti certo che, nel suo tradursi in simboli scrittori o iconico-visuali (dal momento che possiamo scrivere la storia della nostra vita a fumetti, in murales, cartelloni di cantastorie, album fotografici, miniature preziose, oggi video e audioregistrazioni), il risultato sia lo stesso. Le voci interiori, anche in questo caso, racchiuse nei discorsi tra sé e sé autologici e autobiografici (o eterobiologici), volant. Esse creano soltanto strutture cognitive narrative, invisibili anche da chi le produce se non impara a controllarle, il cui destino genera cambiamenti immediati nei soggetti. Le agnizioni, gli spiazzamenti mentali (ci riferiamo sempre a quelli che si connettono all’autorappresentazione della vita interiore), le rivoluzioni cognitive sono assai rari. È questo il limite delle prime due componenti orali del quartetto familiare di cui andiamo parlando. Il pensiero endofasico (monologico) è a nostro parere sempre tendenzialmente conservatore (si vada ancora alle sue origini appena citate); il suo ufficio primario consiste, pur nella sua volatilità, nel confermare le interne certezze del suo autore fatte di storie ripetute sempre uguali. Forse per questo in età adulta si cambia così poco. È un pensiero che funge da custode e selettore attento, che muta qualche orizzonte soltanto quando è profondamente scosso in profondità, oppure, quando per necessità si autoconvince che è bene o utile mutar punto di vista su di sé per piacere, essere amati, desiderati. Alla lunga, ancora una volta, sono le necessità relazionali a penetrare l’interiorità modificandola. È inoltre difficile che l’autologia anche nella sua versione più mediata, dedicata a riflettere sulla propria storia, riesca a intrattenersi su se stessa più di tanto. Ciascuno di noi, soprattutto senza saperlo, si racconta la sua storia di vita ogni giorno attraverso quell’inconscio autobiologico che, pur non indagato con ritualità quotidiana, agisce con una sorta di revisione (con check list giornaliere) in ciò confermando la propria esistenza. Anche se questa è un’operazione che sono più spesso gli altri a compiere: riconoscendoci, salutandoci, riverendoci, ricordandoci che abbiamo ruoli e funzioni, delle quali, talvolta, faremmo a meno preferendo l’oblio di ciò o la rimozione2.

La via della libertà

È soltanto con la scrittura che si interrompe l’autismo iterativo delle nostre endofasie.

La riflessione intima è luogo di assoluta libertà ma anche di assoluta illusione, di onnipotenza narcisistica e sede di deliri; è aliena dal confronto e dal contatto. Autologia e autobiologia, di fatto, non esistono (non diventano fatti storici) se non quando non trovino la possibilità di ancorarsi a qualcosa (attraverso la scrittura dei propri mondi interni) o a qualcuno (attraverso il lettore sconosciuto o quando ci si scopre lettori di sé).

Scrivere allora episodi di sé, o lunghe narrazioni mediate, archeologicamente accurate, autobiografiche in senso vero, significa, con Maria Zambrano, realizzare

il contrario di parlare: si parla per soddisfare una necessità momentanea immediata e parlando ci rendiamo prigionieri di ciò che abbiamo pronunciato; nello scrivere, invece, si trova liberazione e durevolezza (…) Salvare le parole dalla loro esistenza momentanea, transitoria, e condurle nella loro riconciliazione verso ciò che è durevole, è il compito di chi scrive3.

Ciò vale anche per la differenza tra il parlare di sé e lo scrivere di sé: la propria storia raccontata ad altri non è liberazione profonda bensì ritualizzazione clinica o spettacolare. È una storia sempre uguale che non trova un rispecchiamento necessario a porla dinanzi a ciò che, al contempo, emenda e istituisce.

La psicologia umana è radicalmente cambiata non a caso con la scrittura individuale: essa ha costretto il pensiero a svelarsi, a diventare dialogo, a consegnarsi alla decifrazione da parte degli altri. La scrittura, anche la più monodica e segreta, è comunque sempre socializzazione. Le è implicita la messa in scena dell’interiorità, che non si dà forme così palesi e fertili nell’eloquio su di sé, che, pur essendo oggi catturabile con i mezzi tecnologici dell’audio-video registrazione, non riuscirà mai a restituire ciò che la scrittura può.

Le “confessioni”, le memorie, i ricordi trovano nella scrittura una loro direzione originaria di senso non tanto perché creano la testimonianza partecipabile, quanto piuttosto perché l’autobiografo impara di sé ciò che non poteva imparare dialogando esclusivamente con se stesso. Lo sdoppiamento necessario a conoscersi attraverso il linguaggio interno si compie laddove si realizzi un duplicato della autonarrazione. Ma per altra via.

Se Narciso avesse saputo scrivere si sarebbe salvato, scoprendo che la scissione interiore ci tiene in vita e non la sua cancellazione. La scrittura assolve in modo egregio a questo ufficio; svolto, in terapia, dalla presenza della figura dell’analista che accompagna il paziente verso la cura di sé, più che verso una sempre incerta guarigione, consiste nell’imparare ad essere in due (in uno) senza più né sensi di colpa, né timori allucinatori e agendo da vero e proprio scrittoio simbolico.

La ricerca infinita dell’alter ego

Ogni autobiografia, nella grande varietà di stili, scopi, redazioni definitive o interrotte, stampata o manoscritta, trova pertanto la sua ragione in quanto evento cognitivo di livello superiore che, grazie alla più definita presa di distanza da sé (impossibile alla sola oralizzazione interna dei vissuti), crea nuova conoscenza. Genera benefiche conseguenze per chi non ci riesca avviluppato a un altro se stesso: invisibile senza scrittura. Ne consegue che il ritrovamento del passato, le rimembranze4, la ricostruzione degli eventi apicali della propria esistenza sono fatti interni che si emancipano dal soggetto che racconta soltanto se costui o costei intraprendono la via dello scrivere.

L’autore rimemorante non sfugge ai propri umori con le proprie iterate auto(bio)logie al vento. Viceversa, l’autore che si cimenta in una fatica autobiografica si scopre un’altra persona, svela a se stesso che le storie che gli sono appartenute valgono soprattutto se – scrivendole – non gli apparterranno più e se potrà leggerle come se fossero appartenute a uno sconosciuto. Che, proprio per questo, vorrà conoscere. Col quale vorrà convivere senza assoluzioni e che, talvolta, vorrà lasciare in eredità ad altri affinché conoscano volti e storie mai svelati o rivelati sottoforma di autobiografia. È questo un compito sociale e riproduttivo dell’autobiografia; è un estremo atto d’affetto o d’ironia dell’autobiografo che fa sì che, chi resta, ne scopra i diari, i memoriali, i quaderni post mortem. Ogni autobiografia non vuole forse dimostrare che si era ben diversi da quanto gli altri a lungo hanno creduto? Che si era appunto “altri”?

Ben al di là di queste considerazioni di carattere autobiografico tenteremo ora di spiegare perché, a nostro dire, sia possibile (oltre che consigliabile) organizzare proposte di pedagogia autobiografica nelle quali possano fenomenologicamente agire nel soggetto, e allenarsi, tutte e quattro le modulazioni autoreferenziali citate. Affatto naturali e scontate, tanto quelle endofasiche che le grafematiche. Chiarito che esiste un solo, vero, genere autobiografico basato sull’intento esplicito e perseverante di redigere la propria storia di vita, occorre non dimenticare che a ciò si arriva imparando a meglio coltivare tanto l’arte del monologo interiore applicato ad eventi, emozioni, ideazioni e in assoluto coperto dalla più totale segretezza, quanto le pratiche autobiografiche. Null’altro che da considerarsi tasselli diaristici già pubblici, seppur gelosamente celati agli altri, e da ritenersi una buona propedeutica per il compiersi dell’opera finale scritta a puntate, in periodi diversi di vita, in tomi e volumi volti a rispecchiare l’andamento per fasi, passaggi, svolte che contrassegnano ogni esistenza.

La pedagogia della memoria

Educare e autoeducarsi all’autobiografia è dunque ben di più, molto di più, di un passatempo estemporaneo, anche se nulla vieta naturalmente che una vita sia anche la raccolta di appunti sparsi autografici o eterografici. Fatto di impressioni, osservazioni, sensazioni trascritte casualmente in fretta, malamente, per evitare di disperdersi delle parole interiori e sottrarle all’eterna fuga delle autologie e delle, forse ancor di più, eterologie.

La vita consiste in primo luogo sulla condivisione delle premesse di una pedagogia della memoria che si apprende a vivere già nella primissima infanzia in relazione all’apprezzamento, nella famiglia di nascita, della importanza del ricordare e del raccontare il passato. Un nucleo familiare che non stimi, anzi svaluti, la conservazione delle proprie memorie attraverso un non uso di mezzi antichi e moderni atti a rimemorare, depriva i figli non soltanto di metodi e modelli di autoidentificazione (la memoria infatti è una rete di narrazioni che ci difendono e ci hanno difeso dimostrandoci che avremo una storia, appartenevamo a una trama) ma ne compromette l’identità futura5. Sempre ammesso, non concesso, che si ritenga la maturità anche una condizione esistenziale che non ha paura di ricordare, che anzi desidera trasformare una vita di ricordi in scrittura per sé e per i posteri in questa estrema illusione comunque rasserenante.

L’abitudine a rimemorare come esercizio quotidiano, paziente e autogratificante, non a caso nella gran parte delle biografie di scrittori, artisti, scienziati, compare precocemente e “marca” il loro tragitto umano e intellettuale per sempre. Dove la forza di una consuetudine indotta da genitori letterati, ossessivi anche, è venuta successivamente ad alimentare creatività altre, tuttavia costantemente attente alla rubricazione di autologie e autografismi.

La memoria, movimento mentale che include chi siamo stati, chi siamo e chi saremo (probabilmente), si rivela, anche alla luce della storia delle autobiografie celebri e oscure, un vero e proprio bene pedagogico a bassa deperibilità. È risorsa per le altre operazioni cognitive che ad essa sempre attingono nelle lucide evidenze della coscienza vigile o nelle pieghe di quel che crediamo di aver obliato, che guida pensieri e azioni. La presenza dell’inconscio cognitivo – quella memoria implicita ancora oscura nella sua genesi educativa – nella pedagogia spontanea o provocata di cui andiamo parlando va sempre accettata come sfida non soltanto nei confronti degli anni infantili.

Nel succedersi degli anni adulti, il sedimentarsi delle esperienze alimenta molti altri “inconsci” non deterministicamente derivanti da quelli originari, che ci hanno visto desiderare, toccare corpi e cose del mondo, guardare e parlare per la prima volta.

Dal momento che nel corso della vita – purché si sia curiosi di vissuti e parimenti di essi costruttori – molte sono le “prime volte” che ancora ci accade di sperimentare, è possibile dedicarsi all’esplorazione di tutti gli eventi aurorali, di rinascita, sia cognitiva che affettiva. Il che ci introduce giocoforza all’impiego di questa strategia pedagogica (e come vedremo tra breve, anche didattica) non soltanto in relazione alle vite bambine, da educare quindi allo sviluppo delle loro autologie e autografie progettando percorsi non frammentari o peregrini dedicati al “culto” della memoria personale, familiare, locale. Nondimeno, rivolgendosi a quegli stessi adulti che bambini fanno e educano, tali suggestioni, ci invitano a impostare un’educazione degli adulti, e in età adulta6, fondata autobiograficamente.

Declinazioni e convergenze

A tal proposito si aprono itinerari diversi a chi volesse guardare all’autobiografia da un punto di vista pedagogico delle ormai evidenti risonanze fenomenologiche. Dal momento che il racconto di sé (lo ripetiamo: endofasico o grafematico, acronico o cronologico, e cioè dedicato all’autoriflessione estemporanea o alla ricostruzione sistematica) è:

- un vissuto che ne interrompe o intesse gli altri e che, in quanto tale, è solo condivisibile sia a livello empatico sia isopoietico7;

- un evento intenzionale, dal momento che un ruolo cruciale è rappresentato dall’attività enattiva8, ovvero, da una volizione che crea nel soggetto eidetico – che produce esperienzialmente pensiero di sé – qualche cosa che prima non c’era (o non c’era più), inaugurando dentro di lui/lei orizzonti di senso diversi da quelli precedenti, purché la determinazione intenzionale si dia un progetto autobiograficamente volto ad accrescere la conoscenza di sé fondata in termini analitico esistenziali, estetici, cognitivistici9.

L’espolorazione della propria vita interiore, al passato e al presente, non ha nulla a che fare – nell’accezione fenomenologico-esistenzialistica del lavoro autobiografico – con gli impieghi operati in sede amnestica e terapeutica.

L’autobiografo aspirante, per lo meno nella nostra accezione, non cerca di scoprire caratteri e tratti di personalità, nevrosi e turbe mentali, è aiutato, nei luoghi e nei momenti della formazione autobiografica, a ricostruire soltanto la storia della propria formazione (intellettuale, sentimentale, professionale, etica, estetica, religiosa, ecc.) al fine di rispecchiarsi in essa con modalità meno episodiche fino a quel momento praticate. Allo scopo di generare vissuti di autoriconoscimento ermeneutici (e quindi metacognitivi), le cui soste, ma senza necessarie transizioni lineari, inevitabilmente coincidono con i movimenti del mondo della vita interiore del soggetto (vedi fig. 1).

Gli spostamenti sono così affidati interamente alle persone in formazione (al loro lavoro mentale), in piena libertà autoselettiva.

Il formatore assolve soltanto a una funzione maieutica proponendo esercizi volti a suscitare l’emergere delle quattro polarità sia cognitive che metacognitive presidiando le condizioni strutturali (rispetto dei tempi, dei compiti assegnati – diari, narrazioni spontanee, raffigurazioni metaforiche, ecc. –, tutorialità in itinere sia teorica che didattica) che, laboratorialmente, consentono l’emergere e il produrre di stati d’animo e di coscienza diretti verso il fine di indurre abitudini, sensibilità, stili di vita in un orizzonte di senso autobiografico. In età adulta certamente non del tutto sconosciuti, dato per scontato (per tutti?) che le traiettorie adulte rispetto ad eventi cruciali (negli affetti e nei compiti sociali assolti: connessi con momenti eidetici amorosi, luttuosi, professionali, lucidi) sono generatori, in quanto temi strutturali alla condizione umana, di meditazioni e di autoriflessività senza soluzione di continuità ma assai meno di scritture.

La formazione autobiografica si diparte quindi dallo studio della propria formazione per indurre esiti autoformativi prolungabili e affidati soltanto al soggetto. Questi hanno ricadute, oltre che nell’attività professionale, sugli effetti della disseminazione di quella pedagogia della memoria per sé e per gli altri che costituisce lo scopo ultimo di tale prospettiva.

La via del rimemorare: la ricerca, l’autoformazione

Attraverso l’incontro con i momenti della memoria personale (e con la constatazione delle proprie difficoltà a ricordare o a volerlo fare soprattutto per sé) si instaurano quindi occasioni nuove. Occorre dire infatti che tutte le esercitazioni vengono svolte con restituzioni personali ai singoli partecipanti a queste esperienze; non si prevedono infatti – se non in pochi casi ritenuti a bassa ansioginia – socializzazioni collettive esemplari, che turberebbero un lavoro su di sé assolutamente autocentrato. La memoria, da ciascuno, viene rivisitata attraverso distinzioni sequenziali che producono atti cognitivi ed emozionali attribuibili al:

- rievocare: (è il momento dedicato al ritrovamento sensoriale delle esperienze, che si credevano scomparse e che vengono disseppellite. Si rievocano quindi oggetti, luoghi, “scene”, percezioni, figure, ecc. mediante trascrizioni sollecitate che attivano autobiologie e qualche prima autobiografia);

- ricordare: (è il momento che – in relazione all’etimo della parola – rinvia alle esperienze giocoforza suscitatrici di apicalità emozionalmente forti; in questo caso la richiesta laboratoriale prevede la trasfigurazione poetica, epigrammatica, drammaturgica di tali memorie al fine di spostare l’emotività dell’episodio doloroso o felice comunque finito per sempre a una sua rappresentazione – sublimante – di tono estetico);

- rimembrare: (è il momento, ancora una volta, attento all’etimo – ‘rimettere insieme le membra dei ricordi sparsi’ – che introduce atti cognitivi di carattere retrospettivo volti a ricomporre in strutture, in figure, in disegni esistenziali l’intero percorso di vita; quasi si trattasse di un’architettura che per costituirsi necessita di ragionamenti complessivi, olistici, microsistemici sulle forme chiuse o viceversa ancora in divenire della propria esistenza. È a questo punto che emergono profili non impressionistici, bensì affreschi compositi del proprio processo di identificazione che preludono alla vera e propria costruzione autobiografica lasciata anche in questo caso ai singoli, non prima di aver fornito modelli di autobiografie altrui realizzate, indicazioni sulla suddivisione in capitoli del proprio percorso esistenziale, ecc.);

- rammentare: (si tratta del momento in cui traspaiono dai racconti le situazioni che il soggetto reputa essere state le più significative di altre agli effetti del proprio apprendimento, solitamente ricondotte a luoghi, circostanze, figure che hanno assolto funzioni “mentoriche” e cioè tali da costruire tappe peculiari lungo la strada della crescita e della consapevolezza10).

Questi quattro momenti del rimemorare complessivo, dotati fra l’altro di una loro diversa musicalità interiore fatta di pause, intervalli, sonorità alte o basse, di semitoni e singole note gravi o stridule, officiano l’iniziazione pedagogica alla scrittura della propria biografia come tecnologia autoin formativa.

È quando si siano esauriti tali attraversamenti mnemotecnici, dove si mescolano emozioni e ricerca delle modalità più efficaci per raccontarsi senza per questo definitivamente esaurirsi mai, che si accende tutto il potere “quasi estatico” della reminescenza come vissuto ritrovato in profondità nel presente e che il lavoro di scrittura successivo potrà sedimentare.

Qualche cosa manca però al percorso autobiografico se dalle storie rammentate, dai loro intrecci, dagli intrichi e dai nodi di un’esistenza non si entra, aiutati dal formatore, nello spazio dei significati attribuibili alla propria vita avvalendosi di miti, archetipi, simbologie: in un ritrovamento di se stessi riconducibile a quelle coscienze collettive che aprono l’autobiografo al mondo dei topoi e delle eideticità universali.

L’esperire autobiografico è quindi un traghettamento, dal sé individuale scandagliato e rivisitato fin nei più riposti anfratti, e ben oltre le sedute laboratoriali, al sé come specie umana. In una dialettica riconquistata tra la soggettualità e l’oggettualità del trascendimento. Ma per muovere verso questi esiti il lavoro autobiologico e autobiografico si apre alla necessità di riattingere, o di attingervi per la prima volta, alle fonti e alle tradizioni del sapere filosofico o per lo meno a quelle che (la fenomenologia, l’esistenzialaismo, l’ermeneutica), più che risposte nuove, hanno il compito di suscitare interrogazioni continue, nulla escludendo di attraversare.

Quanto dunque si inizia come pedagogia delle proprie memorie è occasione riproblematizzante, che induce abitudini alla pensosità e, al contempo, pratiche di ricerca su testi autobiografici propri e altrui. I racconti scritti, anche soltanto autografici, diventano in tal modo l’oggetto di più saperi; sono ricostruzioni preziose, specie per lo studioso in età adulta, il quale vaglierà con l’analisi del contenuto semantico-lessicale altri movimenti ancora. Ad esempio: i biografemi (la tipologia delle rievocazioni, le loro ricorsività, le unicità), i biotemi (i fili conduttori di una vita: etici, desideriali, erotici, estetici, ecc.), i biosemantemi (le attribuzioni di significato assegnate a talune circostanze), i biomitemi (le presenze narrative riconducibili a modelli archetipici: il viaggio, la fuga, il ritorno, l’eroicità, l’ascetismo, la ricerca, il rischio, ecc.).

Il metodo autobiografico rivela infine in tal modo la sua intrinseca polivalenza, poiché è sempre al contempo un vissuto euristico e un vissuto pedagogico; ci consente di conoscere e di riconoscerci, di riordinare meticolosamente ciò che è accaduto e ciò che si è attraversato ma, nondimeno, ci permette di andar oltre ogni indagine e rubricazione classificatoria e ordinatrice generando – oltre ogni perseguimento dei puzzle esistenziali – altro e poi altro ancora pensiero narrativo e poetico, che scombina immagini e rappresentazioni, e talvolta, il senso stesso dell’autobiografia e dei suoi modelli.

1 A. Laurent, Storia dell’individualismo, Il Mulino, 1994.

2 G. Jervis, La conquista dell’identità. Essere se stessi, essere diversi, Feltrinelli, 1997.

3 M. Zambrano, Verso un sapere dell’animo, Milano, Raffaello Cortina, 1996, pag. 25.

4 A. Cavareso, Tu che mi guardi, tu che mi ascolti, Feltrinelli, 1997.

5 A. Smorti, Il sé come testo, Giunti, 1997.

6 D. Demetrio, L’educazione nella vita adulta. Per una teoria fenomenologica dei vissuti e delle origini, NIS, 1995.

7 M. Dallari, A regola d’arte, La Nuova Italia, 1995.

8 F. Varela, La via di mezzo della conoscenza, Feltrinelli, 1993.

9 D. Demetrio, Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina, 1996.

10 P. Mottana (a cura di), Il mentore come antimaestro, Clueb, 1996.