]

]

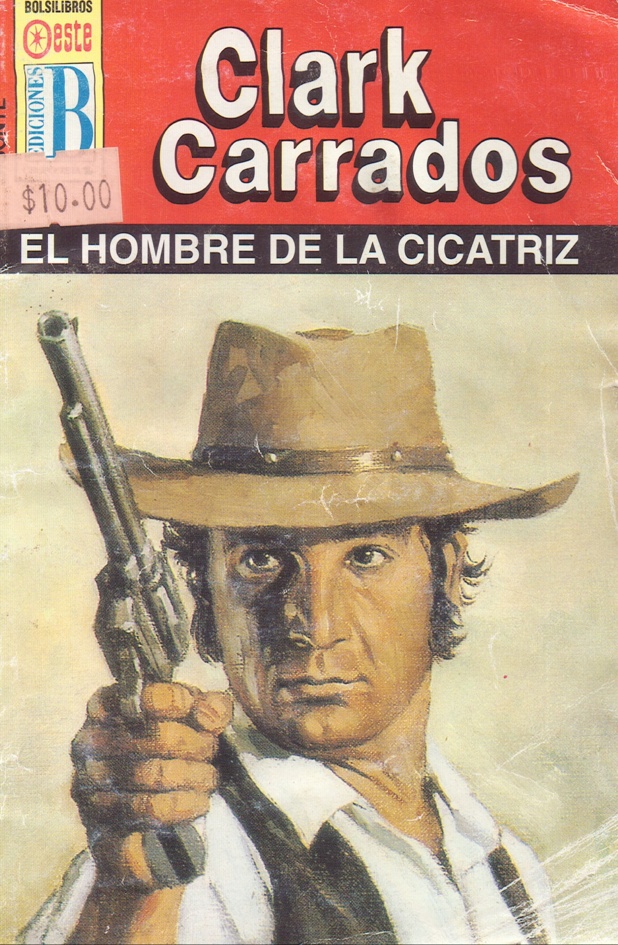

CAPITULO PRIMERO

Los seis bandidos entraron en la ciudad por dos direcciones distintas formando grupos de tres, con el fin de pasar inadvertidos.

Algunos ciudadanos les miraron, sin prestarles excesiva atención.

Hombres como ellos venían a diario a la ciudad, procedentes de todos los rincones del país.

Por los atuendos que vestían, hubieran podido pasar por

vaqueros que regresaban después de la conducción de una gran manada, o por tramperos en busca de nuevas provisiones, y no faltaba el que tenía el completo aspecto de un gambusino o buscador de oro.

Un detalle era común a los seis: las armas que portaban, pendientes de sus cinturones, pero tampoco esto extrañó demasiado a los habitantes de Seguin, ya que la inmensa mayoría de los ciudadanos varones iban igualmente armados en aquella turbulenta época de postguerra.

El objetivo de los salteadores era el Banco.

Fueron aproximándose al edificio donde estaba instalado pero sólo tres de ellos quedaron realmente cerca. Los restantes se distribuyeron estratégicamente.

Uno de ellos se apoyó en uno de los postes que sostenían

marquesina del más importante de los saloons de Seguin, Big Texas, y encendiendo un cigarro, empezó a fumar con aire indiferente.

El segundo quedó frente a el, apoyado en la pared de, un edificio, con el sombrero echado sobre los ojos, como si molestara la luz del ardiente sol de mediodía

El tercero se situó al lado opuesta en línea con el de taberna y un poco más arriba del Banco. Como sus otros dos compinches, fumaba con aire aparentemente pacífico.

Los tres restantes se acercaron al Banco. Uno quedó fuera, junto a la acera. Los otros dos subieron a la misma. Cada uno de ellos llevaba su correspondiente cigarro colgando de los labios.

Y los caballos estaban al alcance de la mano.

Todo estaba dispuesto, ya sólo faltaba asestar el golpe.

Pero este asalto no iba a desarrollarse en la forma ordinaria, aunque el fin no fuese otro que el de aligerar de peso a la caja fuerte. Su ejecución estaba planeada de un modo completamente distinto.

Los dos bandidos que estaban encargados de descargar el primer golpe sacaron de debajo de sus chaquetones algo que, en un principio, cualquiera habría podido tomar por un ladrillo.

un ladrillo era, aunque no entero del todo. Pero cada uno de los dos llevaba atado un cilindro de color gris, de unos tres centímetros de grueso por veinte o veinticinco de

largo, con una prolongación en uno de sus extremos de color negro, estrecha y corta: la mecha del cartucho de explosivo. Con perfecta tranquilidad, los dos bandidos acercaron

brasa del cigarrillo a sus mechas respectivas. Comprobaron que estaban bien encendidos y luego, con ademán unánime, lanzaron los ladrillos a un tiempo.

El Banco tenía dos ventanas, una a cada lado de la puerta central y única del establecimiento. Cada uno de los ladrillos atravesó los vidrios de su ventana, rompiéndolos fragorosamente.

La calle estaba casi completamente desierta. En el primer momento, apenas si nadie se dio cuenta de que había pasado otra cosa que la aparatosa rotura de unos cuantos cristales.

Pero diez segundos más tarde, el caliginoso ambiente de

aquel mediodía vibró con el sonoro fragor de dos explosiones que hicieron temblar la tierra. Por las ventanas del Banco salieron dos espesas nubes de humo.

Uno de los bandidos lanzó un grito.

—¡Adentro!

La pareja irrumpió, revólver en mano, en el interior del local.

Ninguno de los dos se cuidó del espantoso espectáculo que se advertía una vez dentro. Ayes, gritos, cuerpos rotos y sangrantes, mesas volcadas y una terrible confusión entre los pocos clientes que no habían resultados alcanzados por el doble estallido, era lo que podía contemplarse en el interior del establecimiento.

Los dos bandidos saltaron por encima de los cuerpos ya poco ni mucho de sus gritos

y alaridos. Pasaron al otro lado de la barrera que separaba la clientela de los empleados y llegaron a la caja

Era el momento de los pagos, por lo cual el cofre fuerte par en par, ofreciendo un tentador espectáculo.

¡Vigila a ésos, tú! —gritó uno de los bandidos. Metió su revólver en la funda y empezó a llenar el saquete de lona que había traído prevenido, con fajos de billetes de Banco. Mientras tanto, en la calle, la gente empezaba a alarmarse como consecuencia de las explosiones. Los concurrentes al saloon corrieron presurosos hacia la puerta.

El forajido que se había apostado allí ya tenía prevenida tal contingencia. Apenas oyó los estallidos de los cartuchos dentro del Banco, sacó otro del seno de su camisa y prendió fuego a la mecha.

Este cartucho no estaba atado a ningún ladrillo. En realidad no hacía falta.

Cuando el forajido hubo prendido la mecha, sopló ligeramente para activar su combustión. Luego, con movimiento negligente, lo arrojó de modo que fuese rodando hasta colarse bajo la puerta de vaivén del saloon.

Dentro del Big Texas sonaron gritos de terror. Eran losmclientes de la taberna que habían visto el cartucho humeante y que retrocedían más que a la carrera para buscar refugio contra el estallido inminente

El forajido retrocedió tres o cuatro pasos y se pegó a la pared, junto al marco de la puerta. Sonrió duramente cuando la pólvora de barreno estalló con devastadores efectos Frente a él, su compañero había prendido también su cartucho. Este tenía un objetivo muy distinto

En la misma acera, en línea con el Banco, se hallaba

oficina del sheriff. El cuarto cartucho cayó frente a la puerta de la misma, levantando una nube de humo y astillas de madera al hacer explosión.

La ciudad resultó fuertemente sacudida por los tremendos estallidos. Los ciudadanos que habían ido en busca de sus armas, retrocedieron presurosos, no sabiendo dónde se iba a producir la próxima explosión.

El último de los bandidos tenía una misión claramente definida. Cerca de él se hallaba un carro cargado de heno hasta los topes, cuyo conductor lo había abandonado unos cuantos momentos antes de que se iniciara el asalto.

Los caballos se habían inquietado al sentir las explosiones. Seguramente se hubieran echado a correr de no hallarse atados por las riendas a un poste. El bandido las soltó, y luego arrojó sobre la paja tres o cuatro cartuchos de explosivo, encendiendo la mecha del último.

Acto seguido golpeó con las manos las ancas del caballo más próximo, gritándole salvajemente. Para acelerar la marcha del tronco, disparó un par de tiros al aire.

El carromato emprendió una veloz carrera. Súbitamente,

una estruendosa traca empezó a estallar con tremendos estampidos.

El ruido era atronador.

Los caballos continuaron corriendo, completamente desbocados a causa del terror, arrastrando solamente la mitad del carretón, ya que el resto había sido destrozado por las explosiones. Trataron de doblar la primera esquina que les salió al paso, pero no consiguieron otra cosa que estrellar los destrozados restos del vehículo, que ya ardían furiosamente, contra el edificio, al que se propagó el fuego inmediatamente.

En el interior del Banco sonaron dos o tres disparos. Casi en el acto, la pareja de bandidos que se hallaba dentro, salió afuera

—¡Vamonos, pronto! —gritó su jefe.

Los caballos ya estaban listos. Los forajidos montaron cada uno en el suyo y espoleándolos salvajemente, salieron a escape de la ciudad, perseguidos por algunos inofensivos disparos de los desconcertados ciudadanos de Seguin, que no sabían todavía con exactitud lo que había ocurrido.

El caballo tropezó y cayó de modo inesperado, derribando por tierra a su jinete, antes de que éste tuviera tiempo de prepararse para saltar con facilidad.

Afortunadamente, la marcha del animal era moderada,por lo que el hombre no sufrió gran daño en la caída. Rodó un par de veces por el suelo y luego se sentó, sacudiendo la cabeza.

-¡Diablos! -masculló-. Si llego a ir a todo galope, me desnuco.

Recobró el sombrero, que se hallaba a un par de metros más allá y se lo puso. Entonces reparó en una cosa. El caballo no se había levantado.

La bestia hacía esfuerzos por incorporarse, pero no podía conseguirlo.

El rostro del jinete se cubrió inmediatamente de una palidez de cera al comprender lo que sucedía.

Acercándose al caballo, se arrodilló a su lado. Miró al suelo, descubriendo la boca de la cueva de conejo, por donde el desdichado animal había metido una de sus patas delanteras. fracturándosela.

El hombre, joven y de agradable aspecto, con el rostro tostado por el sol, se puso en pie lentamente.

—Esto no tiene remedio, «Cherub» —murmuró, desenfundando el revólver.

Como si presintiera su próximo fin, el caballo estiró el cuello, lanzando un prolongado relincho que más parecía un lamento humano.

El relincho quedó cortado bruscamente por la detonación del revólver. El caballo se estremeció convulsivamente durante unos momentos y luego se quedó quieto.

Entonces fue cuando Jube Anslowe se quitó el sombrero, rascándose la cabeza con actitud de honda preocupación.

—Buena la has hecho, Jube —masculló a media voz—. Hete aquí a más de cincuenta millas de todo paraje habitado donde puedas proporcionarte otra montura... y lo que es peor, en un lugar donde merodean los salvajes que no tienen otra forma de divertirse que torturar al pobre rostro pálido que cae en sus manos. ¡Una bonita situación, a fe! —concluyó, rabioso.

Se encasquetó de nuevo el sombrero. Mientras liaba con hábiles dedos un cigarrillo, paseó la vista en torno suyo, contemplando el panorama.

—Un lugar ideal para una emboscada —murmuró.

El paisaje era agreste y selvático, cubierto de una abundante vegetación de montaña media, compuesta por pinos, sabinas, carrascas y otros matorrales. Los montes no eran muy altos ni tampoco de agudas prominencias, pero en conjunto formaban un laberinto de valles, vaguadas y cañones donde era facilísimo perderse, si no se conocía bien el terreno.

—Bien —se dijo el desmontado jinete—; supongo que añora no me queda otro remedio que cargar con la silla y...

Se interrumpió repentinamente. El metálico retiñir de una herradura al golpear contra un fragmento de roca acababa de sonar claramente en el silencioso ambiente de la tarde declinante.

La reacción de Jube fue instantánea. Saltando hacia el

caballo caído, cogió el rifle, yendo a esconderse cerca de unas malezas cercanas.

Con suave movimiento, sin el menor ruido, cargó el arma. Luego atisbo a través de las ramas tras las cuales se había refugiado.

—No creo que sean salvajes —Masculló—. Estos no suelen llevar sus caballos herrados. Sin embargo, no se sabe nunca lo que puede ocurrir...

El ruido de pisadas de animales se acercó.

De pronto, los caballos que se aproximaban detuvieron su paso. Jube creyó ver su silueta al otro lado de unos matorrales cercanos. Pero no pudo asegurarse de lo que hacían sus jinetes.

Volvió el silencio. Jube se mordió los labios.

—¿Qué les habrá sucedido? —musitó para sí.

Arriesgándose a todo, se incorporó para mirar por encima de las matas. Fue en aquel momento cuando una voz sonó a sus espaldas.

—¡Tiré el rifle o le mato!

El joven no titubeó en hacer lo que le decían. Por el tono de la voz de la persona que había hablado sabía que ésta dispararía si hada el menor ademán ofensivo. Y también se sabía en condiciones desventajosas con respecto a su posible antagonista, por lo que no cabía intentar la menor reacción.

En consecuencia, alargó la mano y abrió los dedos, dejando caer el arma.

—El cinturón con los revólveres también. Hágalo tranquilamente, sin precipitaciones. Por si no lo sabe, le advierto que estoy a tres pasos de distancia y el gatillo de mi revólver está levantado.

Sin objetar nada, Jube soltó la hebilla de su cinturón, alzando acto seguido las manos.

—¿Está bien así? —preguntó.

—Sí. Ahora vuélvase. Quiero verle la cara.

Yo también —sonrio Jube—. Estoy ardiendo en deseos de saber cómo es el rostro de una bruja. Y giró sobre sus talones.

Inmediatamente un grito de admiración se escapó de sus labios.

Efectivamente, se trataba de una mujer, que apenas Jube había supuesto, y muy joven, puesto que apenas rebasaba veintena.

La muchacha vestía un largo chaquetón que le llegaba si hasta medio muslo, una camisa a cuadros y pantalones hombrunos. Bajo las ropas, las líneas de su cuerpo se adivinaban estatuarias.

La mano que sostenía el revólver Colt 38 no temblaba en absoluto.

_Quién es usted? —preguntó—. ¿Por qué se había emboscado?

Creo que aquí existe un malentendido, señorita. No me embosqué; simplemente oí el ruido de una herradura al golpear contra una piedra y puesto que esta comarca es un tanto peligrosa a causa de los merodeadores, traté de guardar

allguna precaución. Pero no tengo nada contra usted

Creo que dice la verdad —contestó ella, pero sin bajar u revólver—. ¿Su nombre?

Jube Anslowe.

Que hace aquí?

El caballo se rompió una pata. Tuve que rematarle y estaba pensando la mejor manera de llegar a lugar habitado cuando llegó usted, señorita...

Temple Barton. Puede bajar las manos, Anslowe. Recoja sus armas. Jube sonrió.

Gracias por la confianza que deposita en mí, señorita

Barton. Puede tener la seguridad de que no la defraudaré

Peor para usted —contestó ella fríamente—. Soy rápida con el revólver y a menos que me atacara por la espalda, no le quedarían ganas de volver a repetirlo.

No sea tan suspicaz. ¿Teme algo? La muchacha vaciló. Al fin dijo: Eso es cuenta mía, Anslowe. Dijo que su caballo se había roto una pata, ¿no?

Ciertamente. ¿Puedo preguntarle como supo descubrirme?

—Fue sencillo. Descubrí primero al caballo tendido en el suelo. Detuve el mío y escruté el terreno, viendo una colilla que todavía humeaba. Entonces decidió averiguar qué sucedía.

El joven la miró con admiración.

—Disfruta usted de una vista envidiable, señorita Barton —descargó el rifle—. ¿Hacia dónde se dirige?

—Al Oeste —contestó ella lacónicamente, echando a andar.

Jube la siguió. Salieron al claro, donde estaba el caballo muerto.

A unos metros de distancia vio el de la muchacha, al cual seguía una acémila de carga.

—¿Tendrá inconveniente en que cargue mi silla encima de su mula?

—Ninguno — repuso ella.

—¿Prosigue el viaje ahora?

Temple levantó el rostro hacia el cielo, que empezaba ya a teñirse de rojo.

—Creo —murmuró— que lo más conveniente sería acampar, ¿no le parece, Anslowe?

—Una idea muy acertada, señorita Barton. Si me permite, descargaré sus cosas.

—Yo reuniré leña mientras tanto —dijo la muchacha, y se despojó del chaquetón.

Jube carraspeó. Luego, apoyando el rifle contra el tronco

de un árbol, fue en busca de los animales, trayéndolos a aquel lugar.

Descargó la mula y desensilló el caballo, y luego ayudó a preparar la hoguera.

—No deberíamos hacerlo —masculló—. Estamos en territorio peligroso.

—Yo no he visto la menor señal de indios, Anslowe.

Jube meneó la cabeza.

—Eso es lo malo; que no se les ve hasta que se les tiene encima.

—¿Cree usted que están en plan de guerra?

El joven soltó una sarcástica carcajada.

—No hay apache, por lo general, que no esté en guerra continua contra los blancos. No es una guerra limpia y declarada. sino, más bien, una serie ininterrumpida de actos de bandidaje contra los colonos. Claro que, si se mira desde el otro lado, en muchas ocasiones los apaches tienen razón. Se han violado una y otra vez los tratados, se les ha despojado de las tierras asignadas por el Gobierno... En fin, ¿para qué seguir con la eterna historia?

Temple removió las brasas, a fin de activar su combustión, en tanto que sostenía la sartén con la otra mano.

—Nosotros no tenemos culpa de lo que ha sucedido, Ans-lowe; pero si nos echan mano los indios, nuestras excusas no servirán para nada. Somos blancos y ello les basta.

—Usted no moriría. Se la llevarían a las montañas. Los apaches se pirran por las mujeres blancas... jóvenes y bellas especialmente.

Temple le miró fijamente a la cara.

—¿Cree que harían eso conmigo? —preguntó.

—No me gusta andar con rodeos. Usted parece una mujer capaz de defenderse y, por lo tanto, valiente y animosa. Sería inútil andarse con paliativos en este caso.

—A usted le matarian.

—No. Me moriría... porque después de dos o tres días de tortura continua, uno se muere, generalmente aburrido de tanto padecer. Claro, la entran ganas de variar y...

—¡Oh! —exclamó ella, exasperada—. No sé cómo puede hablar de un modo tan tranquilo.

—No voy a tirarme por el suelo, llorando y gimiendo, ¿verdad? ¡Cuidado, se le va a quemar ese tocino!

Cenaron con buen apetito. Al terminar, Jube encendió un cigarrillo y quedó mirando las brasas, en tanto la muchacha limpiaba los cacharros de la cena con tierra del suelo, tras haberse negado rotundamente a que hiciera él tal labor.

Al cabo de unos momentos, Jube preguntó:

—¿Qué hace usted por estas tierras, señorita Barton?

—Busco a un hombre, Anslowe. Quizá lo haya visto usted.

—Si me lo describe, podré contestarla. ¿Sabe su nombre?

—No. Lo único que sé de él es que tiene una cicatriz.

—¿En la cara?

—En el brazo izquierdo. Le llega desde el codo hasta la muñeca. .

—¡Caramba! Es un dato de difícil identificación. La mayoría de los hombres llevamos las mangas abotonadas y no va a ir usted remangando a la gente por ahí sólo para encontrar a la persona que usted busca. ¿Le hizo algo malo ese individuo?

El seno de la muchacha palpitó con violencia. Mató a mi padre. Le busco para vengarme. Jube asintió.

Mala cosa es la venganza, señorita Barton. Pero, en fin, estimo que ése es un asunto estrictamente suyo.

Lo mismo opino yo, Anslowe.

Había terminado de recoger los cacharros. Preparóse cama y, envolviéndose en una manta, se tumbó en el suelo a dormir.

Jube hiza lo mismo. Durmió profundamente, y al despertar, a la mañana siguiente, lo primero que vio fue el pintarrajeado rostro de un apache que le miraba de muy mala manera desde cinco o seis metros de distancia. El apache no estaba solo.

CAPITULO II

En un segundo calculó Jube las probabilidades que tenía de salir con vida de la peligrosísima situación en que se encontraba.

Sus armas estaban a la derecha, al alcance de la mano. Pero el apache que le miraba ya tenía su rifle apuntándole, en tanto que los tres que le acompañaban también disponían de sus armas, aunque dos de ellas fuesen simples lanzas.

Hubiera querido llamar la atención de la muchacha, pero no se atrevió, temiendo empeorar la situación. Y ésta no podía ser peor, ya que el salvaje pareda totalmente resuelto a utilizar su rifle.

Súbitamente, estalló un disparo.

La cabeza del apache fue arrojada violentamente hacia atrás por la potencia del impacto. Algo rojo y gris saltó por los aires, con trágico revoloteo.

Jube no se entretuvo más. Girando sobre sí mismo, se acercó a sus armas, en el preciso instante en que una lanza india atravesaba e¡ espacio, yendo a clavarse en el lugar que había ocupado una décima de segundo antes.

Sonó un segundo disparo. Otro apache resultó alcanzado, aunque no de muerte. Soltando el rifle que empuñaba, se agarró con la mano sana el hombro herido, tambaleándose de modo precario.

Para entonces, Jube había tomado ya uno de sus revólveres. Otra lanza voló hacia él, pero supo esquivarla con un hábil quiebro de cintura, a pesar de hallarse todavía sentado en el suelo.

Su revólver escupió fuego y ruido, convirtiéndose en una cosa viva en sus manos. Los dos apaches que tenía frente a él se agitaron terriblemente, convulsionándose de modo espantoso. Cayeron cruzados el uno sobre el otro, atravesados por las descargas del revólver de Jube.

Todavía quedaba otro: el herido. Este, vacilando aparatosamente, huyó.

Jube tomó puntería. Le repugnaba matar a un hombre indefenso y herido además, pero en aquel caso tenía buenas razones para ello.

Apretó el gatillo. Sonó el desconsolador «¡click!», que le indico que el arma estaba completamente descargada. El apache se introdujo entre las malezas y consiguió desaparecer de su vista, perseguido por dos o tres disparos más, que no consiguieron alcanzarle.

Se puso en pie de un salto, teniendo ya el rifle en la mano. Entonces advirtió con verdadera sorpresa que la muchacha no estaba allí.

Temple salió unos segundos más tarde de detrás de un árbol cercano. En la mano llevaba su revólver todavía humeante.

Jube la miró con verdadera admiración.

—Nunca estuve tan cerca de la muerte como en estos momentos, señorita —dijo—. Es solamente gracias a usted que estoy vivo.

La muchacha estaba muy seria. Parecía relativamente tranquila, a pesar de su palidez.

—Me había levantado para preparar el desayuno. Estaba buscando algo de leña cuando los vi venir. Ellos no me vieron. Afortunadamente, llevaba encima el revólver. Usted dijo anoche que esta tierra es peligrosa.

—Ya puedo verlo —contestó Jube, señalando los contorsionados cuerpos de los apaches que yacían po el suelo.

Se sentó sobre la manta, para ponerse las botas. Hecho esto, volvió a levantarse. Recargó el revólver y se apoderó de los rifles de los apaches muertos.

—Tome —dijo, entregando uno a la muchacha—. Aguárdeme aquí.

Y al instante se metió en la espesura.

Temple se guedó mirando el sitio donde había ido el joven. Pasaron diez largos minutos.

Súbitamente, tres detonaciones quebrantaron el silencio demla mañana. Un poco más tarde, Temple oyó el galope de un caballo.

Algunos momentos después, Jube aparecía en el claro.

Montaba a pelo un caballo, evidentemente de procedencia india.

—¿Qué han sido esos disparos? —preguntó. Jube frunció el ceño.

—Creí que habría tenido el buen sentido de ir empacando todas sus cosas, señorita Barton.

—¿Por qué?

—¿Es que no se lo supone? Tenemos que irnos inmediatamente de aquí.

—¿Teme que vuelvan los indios?

Jube soltó una amarga risita. Cogió su silla y la colocó encima del caballo recién capturado, forcejeando con el animal que no quería soportar aquel yugo, Pero unos cuantos puñetazos y varias imprecaciones bien dirigidos fueron suficiente para que el animal se aquietara.

—Quedó uno con vida. Ese avisará a los demás. Posiblemente, estos salvajes formaban parte de una banda aislada. Pero en casos así, se ayudan mutuamente y ahora querrán vengar la ofensa que supone haber tenido tres muertos en tan corto espacio de tiempo.

—¿Cree usted que podrán alcanzarnos?

—Con esta gente, uno no puede estar seguro de nada, a menos que se encuentre en San Francisco o Nueva Orleáns, por lo menos —ajustó la cincha y luego metió el rifle en su fundón—. Vamos por el resto.

Cogió la otra silla, y la colocó en la montura de la muchacha. Esta fue a cargar la acémila, pero Jube se lo impidió.

—Olvídese de ella —dijo.

—¿En? ¿Está loco?

—Locos estaríamos, en efecto, si tratásemos de arrear con un animal que no haría otra cosa que retrasar la velocidad de nuestra marcha.

—¡Pero están mis cosas! ¡No puedo dejarlas! ¡Mi ropa...!

Jube se plantó en jarras ante la muchacha.

—Escúchame, señorita Barton. Voy a decirle una cosa. No hay, en todo el Sudoeste, jinetes más rápidos que los apaches. Nosotros cuidamos de los caballos que montamos. Ellos no. No les importan en absoluto. Los montan hasta matarlos de agotamiento y entonces, si no tienen víveres se los comen. Cuando su caballo ha muerto, roban otro, el cual montan hasta reventarlo, y así sucesivamente. ¿Por qué cree que tiré contra los otros tres caballos que habían dejado los apaches que nos sorprendieron? No puedo concederles la menor oportunidad y... —sacó el revólver.

—¿Qué es lo que va a hacer? —gritó ella, alarmadísima. La respuesta fue un disparo seco.

Alcanzada en el centro de la frente, la acémila se desplomó, redonda.

Temple chilló, loca de furia. Levantando las manos en alto, trató de golpear al joven, pero éste supo sujetarla por las muñecas.

La miró con ojos llameantes.

—¡Escúcheme! — ordenó en tal tono, que la muchacha calló de inmediato—. Estamos corriendo un peligro gravísimo. Conozco a estos indios y sé de lo que son capaces. Si yo hubiese estado solo, es probable que no me hubiera entretenido siquiera en ensillar mi caballo. Y usted es una mujer de mi raza y no quiero que corra una suerte horrible, ¿me entiende?

Temple asintió, con pupilas desorbitadas por el espanto.

Jube soltó sus muñecas.

—Tengo algo de dinero en las alforjas —balbució la muchacha.

—Está bien; b recuperaremos. Pero nos vamos inmediatamente. Cada segundo que transcurre es una probabilidad menos de salvarnos.

Buscó en los arreos de la mula hasta encontrar un fajo de billetes cuyo valor estimó en unos diez mil dólares y que entregó a la muchacha. Esta se guardó el dinero en uno de los bolsillos del chaquetón, sin pronunciar palabra.

Lo único que Jube tomó de cuanto allí restaba fue una cantimplora llena de agua, que colgó del arzón de su silla. Hecho esto, ayudó a montar a Temple y luego montó a su vez.

—¡Al galope! —gritó, arreando a su caballo.

Los dos jóvenes salieron a escape, espoleando furiosamente a sus monturas.

En los primeros momentos y a pesar de ir cuesta abajo, su marcha se vio entorpecida por la espesa vegetación, que habían de sortear obligadamente. Pero poco más tarde, al pie de la colina, lograron salir a terreno descubierto y entonces emprendieron un galope furioso.

Mantuvieron la marcha durante cerca de una hora, al cabo de la cual Jube sofrenó a su caballo, haciéndole caminar

al paso, con el fin de concederle un poco de descanso. Temple le imitó.

Media hora más tarde, Jube detuvo su montura. Extendió la mano, señalando un punto situado en el horizonte, sobre la cima de una montaña de buena altura.

—¡Mire! —exclamó.

Temple siguió con la vista la dirección de la mano del joven. Se estremeció.

—¡Señales de humo! —exclamó.

—Y allí, a la izquierda, también —expresó Jube, señalando con la mano hacia otro punto, situado frente al anterior.

Temple volvió la cabeza. Una bola de humo rodaba perezosamente por la clara atmósfera de la mañana, deshilándose lentamente.

—A nuestras espaldas hay otro telegrafista apache —comentó Jube con voz inexpresiva.

Temple giró en la silla. Una exclamación ahogada brotó de sus labios.

—¡Oh! —y luego, levantando la voz, dijo—: ¡Estamos cercados!

—Eso parece —repuso él fríamente—. Sigamos.

—¿Cuánto falta hasta Seguin?

Jube hizo un rápido cálculo mental.

—Más de cincuenta millas. Y es el lugar habitado más cercano. De todas formas, si consiguiéramos recorrer los dos tercios de esa distancia, sin incidente alguno, podríamos considerarnos salvados. Seguin es una ciudad lo suficientemente importante como para que los salvajes no se acerquen a ella, en plan de guerra, a menos de doce o catorce millas —hizo una corta pausa y luego ordenó de nuevo—: ¡Sigamos!

Un tanto descansados los animales, continuaron su camino a galope, el cual fue convertido media hora más tarde en un buen trote. Otros treinta minutos más tarde los dejaron

caminar al paso.

—Seguiremos así media hora —dijo el joven—. Calculo que habremos recorrido diez millas más. Con otro tanto, podríamos...

Se interrumpió de repente.

Temple le miró, angustiada. Luego volvió la vista y al instante se estremeció.

—¡Los indios! —exclamó.

Un nutrido pelotón de apaches, más de veinte, corrían a todo galope. Todavía estaban muy lejos, y apenas si eran visibles como unos puntitos negros en medio de la nube de polvo que levantaban sus monturas al correr, pero no podía i dudarse en modo alguno de su identidad.

Jube inspiró profundamente.

—Señorita Barton, vamos a correr. Y cuando digo vamos a correr, quiero que tome la palabra en su más pura acepción. No le importe reventar a su caballo; piense que si él muere, usted...

—Entiendo —contestó ella gravemente—. ¿Vamos?

Jube levantó la mano y golpeó con ella el flanco de su

montura.

—¡Vamos! ¡Hiaaa...!

Cruelmente espoleados, los dos animales emprendieron un frenético galope, atravesando el espacio como verdaderos

rayos.

El camino que seguían se deslizaba por el fcmdo de un profundo valle, cuyas paredes eran bastante empinadas y estaban cubiertas, como el resto del paisaie, de árboles y malezas. concurriendo sobre aquel valle de modo transversal, caían otras cañadas y barrancos de mayor angostura, pero por las cuales era imposible soñar siquiera en huir, ya que la mayoría eran callejones sin salida y las que hubieran podido tenerla, les habrían alejado del camino de Seguin, que era la única posibilidad de salvación.

Jube se volvió una vez en la silla. Hizo instintivamente un gesto de desaliento.

Los apaches ganaban terreno. Ahora eran ya casi visibles sus rostros, morenos y oscuros bajo la espesa mata de cabellos negros que llevaban mal sujetos con un sucio trapajo de color.

«Nos alcanzarán sin remedio», pensó y un detalle observado de pronto le hizo estremecerse con violencia. Los indios no gritaban.

Más que nada, esto fue lo que asustó al joven. No era la primera vez que se enfrentaba con unos indios en pie de guerra, <pero siempre, al atacar, les había visto vociferar y gesticular. Estos, sin embargo, permanecían callados como mudos.

Miró luego a su caballo y al de la muchacha. Los dos animales estaban cubiertos de sudor y una blanca espuma colgaba de sus labios, en tanto que los ollares estaban desmesuradamente abiertos, como para aspirar mejor un aire que les llegaba de modo insuficiente a sus ya congestionados pulmones.

Temple le miró en silencio. En sus pupilas había una expresión de súplica e interrogación a un tiempo.

—¡Déle más! —gritó, por encima del fragor del galope.

La muchacha clavó sus espuelas en los flancos del animal que montaba. Este contestó con un angustioso relincho, que más parecía la queia de un ser humano.

De pronto el caballo que montaba Jube vaciló.

Sólo la fuerte mano del jinete pudo contener la que por unos instantes pareció inminente caída. Jube tiró con todas sus fuerzas de las bridas, levantando despiadadamente el morro del animal, cuyas fuerzas, claramente se veía, estaban al borde del agotamiento.

El joven comprendió que era lógico que su montura se hubiese fatigado antes que la de Temple. Esta había descansado toda la noche, en tanto que su caballo precedía de un apache, cuyo modo de tratar a los animales conocía de sobra.

En cualquier momento podría caer reventado el caballo. Y esto sólo podía significar una cosa.

Se volvió una vez más. Los apaches estaban ya a menos de cuatrocientos metros de distancia, y la evidencia de su progreso se hacía fácil.

—¡Nos van a alcanzar! —chilló la muchacha, un tanto histéricamente.

De pronto los ojos de Jube contemplaron algo que le hizo concebir una leve esperanza de salvación.

Estaban llegando ya al término del valle. Al final, la salida se ensanchaba en una especie de planicie de gran extensión, que no era rigurosamente tal, ya que tenía algunas ondulaciones desigualmente distribuidas, que alteraban bastante su llanura. Casi en el centro de la misma se divisaba lo que parecía ser una construcción efectuada por la mano del hombre.

—¡Un esfuerzo más —gritó—, y habremos llegado a lugar seguro!

¿Lugar seguro?

A medida que se acercaba a la casa, advertía lo precario de su construcción. Le faltaba más de la mitad del techo y la corraliza adyacente estaba casi arruinada. En una de sus paredes, la más próxima a ella, se veía un enorme boquete y en el lado opuesto había una serie de maderos tirados irregularmente por el suelo y que antiguamente habían sido parte de un encerradero para el ganado.

Pero de momento, a dieciséis millas o más de Seguin, era el lugar más acogedor que podían esperar. Al menos, había algunas paredes tras las cuales podrían parapetarse y, con un poco de suerte, hacer descansar a sus caballos, para tratar de emprender la huida a la noche.

La choza se aproximó rápidamente. Jube advirtió que las fuerzas de su montura fallaban y exigió del pobre animal el último esfuerzo. Estaban ya a menos de cien metros de la casa.

Se volvió. La distancia se había reducido a un cuarto de kilómetro. A no ser por aquella choza, antes de quince minutos habrían sido alcanzados irremisiblemente por los indios.

Súbitamente, una nubécula de humo se desprendió de una de las rotas ventanas de la choza. Brilló un fogonazo y se oyó un estampido.

—¡Quieren matarnos! —gritó Temple.

El joven había agachado la cabeza instintivamente al oír el disparo.

Pero le sorprendió enormemente no percibir el silbido de la bala.

Un segundo más tarde escuchó un nuevo disparo. Entonces advirtió que no tiraban contra ellos.

Miró hacia atrás. Un indio se levantaba del suelo, desmontado de su caballo por un certero balazo que había abatido a la bestia. Fuera de esto, los apaches no parecían haber sufrido otras bajas.

—¡Animo! —gritó—. ¡Ya estamos llegando!

En un santiamén recorrieron los cincuenta metros que les separaba del edificio. El incógnito tirador continuaba disparando pausadamente, pero con un ritmo igual y sostenido.

Saltaron al suelo cuando aún no se habían detenido los caballos.

—¡Coja su rifle! —gritó Jube a la muchacha.

Tomó a los caballos por las riendas y los metió en la corraliza.

Los dejó allí, sin olvidarse de su rifle. Luego, saliendo del arruinado recinto, echó a correr, agachado.

Miró hacia los indios. Estos se dispersaban en amplio abanico, con el fin de ofrecer menor blanco a las balas de sus perseguidos. El hombre que disparaba desde el interior de la choza no parecía ser muy buen tirador, ya que era fácil de apreciar que sólo había conseguido matar uno de los caballos de los indios, cuyo número seguía sin variación.

Se zambulló en el interior de la casa. Entonces, con no poca sorpresa por su parte, vio que había dos hombres.

—¡Hola, amigos! tirador hizo una mueca. exclamó—. Gracias por su ayuda.

No creo que sirva de nada. Ellos son más de veinte y nosotros cuatro. Uno de nosotros es una mujer y.otro está mal herido y no se halla en condiciones de disparar.

CAPITULO III

Por las trazas, Jube dedujo que antaño debió ser aquella choza una edificación destinada a parador de diligencias, aunque en el momento actual era una pura ruina, que sólo se mantenía en pie por milagro.

Miró en torno suyo, descubriendo algunos objetos esparcidos al pie de los muros y que, aparentemente, carecían de significado alguno. Un par de barricas viejas, algunos cajones medio desventrados y, en un rincón, una gran lata cilindrica destinada indudablemente a contener petróleo.

En el centro había una mesa desvencijada y a ambos lados de la misma un par de bancos, cuya madera, estaba semipodrida. También había una chimenea en la cual ardían aún algunas brasas.

El herido estaba tumbado en un rincón, sobre un grupo de mantas. Estaba sumido en un sopor letárgico, y las manchas rojas de sus mejillas indicaban que se hallaba poseído

por la fiebre. Una ancha venda, sucia de sangre, le cruzaba el pecho de lado a lado. Sus labios se movían de vez en cuando, bisbiseando algo inintiligible, fruto sin duda del delirio que le provocaba la fiebre.

El otro hombre era de robusta complexión y aspecto que hubiera podido ser agradable si su rostro hubiese estado afeitado en lugar de hallarse cubierto por una espesa barba en la cual no se veía aún un solo cabello blanco. Tenía dos revólveres en sendas pistoleras, muy bajas y sujetas a los muslos por las correspondientes correas.

Al oir las palabras del individuo, Temple se sofocó. ¡Esa mujer —exclamó irritada—, sabe tirar tan bien como usted o mejor!

para demostrar la veracidad de sus palabras, asomó el rifle por el hueco más cercano, tomó puntería y apretó gatillo se desplomó cien metros de distancia, un apache abrió los brazos y

En el mismo instante, unos dedos invisibles tiraron del sombrero de la muchacha. Como lo tenía sujeto por el barboquejo, la prenda cayó sobre sus espaldas, poniendo al des cubierto una espléndida cabellera rubia.

Mientras los dos hombres reían de buena gana, ella lanzó un grito sofocado. Trató de disparar de nuevo, pero Jube se lo estorbó.

¡Apártese de ahí! —exclamó, en el momento en que una ráfaga de balas penetraba chillando agudamente por hueco de la pared.

Esos apaches tiran a dar —masculló el tipo de la barba Apretó el gatillo y tiró, sin fruto alguno.

Jube lo hizo a su vez. Derribó a un indio fulminado, sin dejarle alcanzar el refugio que buscaba.

Me parece, amigo —dijo tranquilamente mientras palan

queaba para meter una nueva bala en la recámara—, que usted maneja mejor los revólveres que el rifle

Así es —contestó el otro, haciendo una mueca—. Nunca me preocupé mucho de practicar con el «Winchesten>, pero ahora lo lamento.

—Afortunadamente, estamos la señorita y yo. No dispare hasta que pueda utilizar los revólveres. Así podrá ahorrar municiones.

Conforme, amigo. Me llamo Mike Flugg, por si esto

Siede servirle de alguna utilidad. Mi compañero es Skett arvers.

Jube dio su nombre y el de la muchacha, entre dos disparos. Luego, sin dejar de vigilar a los indios, preguntó: é les ha sucedido?

compañero y yo sufrimos un... accidente. Nos vimos obligados a quedarnos aquí. No quise dejarle solo y así nos han atrapado los apaches. ¡Mala suerte!

Jube miró a través de la agrietada ventana. Los indios habían descabalgado y ahora, tendidos en tierra, al abrigo de unas rocas, disparaban continuamente contra la casa.

—Su puntería es pésima, pero no hay que descartar la posibilidad de un rebote o una bala perdida.

—¿Cuántos calcula usted que quedan, Anslowe? —preguntó Flugg.

—Unos dieciocho o veinte —contestó el joven, haciendo una mueca—. Los suficientes para darnos bastante quehacer, a poco que se empeñen.

Vio correr a un indio que, al sesgo, pretendía acercarse a la cate. Le dejó correr, siguiéndole con el rifle. En el momento oportuno apretó el gatillo y el salvaje dio un salto convulsivo, cayendo luego al suelo.

Pero no había muerto. Solamente estaba herido y pretendía, arrastrándose de modo lastimoso, llegar a la roca tras la cual había pretendido buscar refugio en un principio.

—Ahora no puedo fallar —gruñó Flugg, apuntando cuidadosamente.

Disparó y el indio se quedó quieto.

—Uno menos —murmuró el barbudo, recargando el rifle. Por unos momentos, pareció haberse establecido una especie de armisticio entre sitiadores y sitiados. Los disparos

cesaron.

—¿Qué hacen ahora? ¿Por qué no disparan? —preguntó Temple, alarmada.

Jube frunció el ceño.

—Parece ser que están celebrando un consejo de guerra-contestó, observando atentamente el campo enemigo.

—Ya es bien extraño que se hayan dejado caer ustedes por aquí — comentó Flugg en tono intrascendente.

—íbamos camino de Seguin —respondió Jube lacónicamente.

Flugg se echó a reír.

—¡Qué casualidad! De allí veníamos nosotros..., pero la herida de Harvess nos hizo detenernos aquí. ¿Tiene usted tabaco, Anslowe? A mí se me olvidó comprarlo en Seguin y Harvess sólo lo usa de mascar, conque...

Jube asintió, pasándole al barbudo los útiles necesarios para liar un cigarrillo. Cuando Flugg se los devolvió, se hizo otro a su vez.

Aspiro el humo profundamente sintiendo un gran placer en ello,Los apaches continúan quietos.

Le hirió algún indio? -preguntó, refiriéndose a Harvess

Una bala - contestó Flugg de modo extraño.

Jube no quiso hacer preguntas. Era evidente que Flugg deseaba contestarlas

Si dejamos que se nos eche la noche encima —expresó barbudo—, los indios nos arrancarán la cabellera.

No veo cómo evitarlo. Hacer una salida sería suicida... Cuidado!

Había lanzado aquella exclamación al ver un súbito revuelo en el campo apache. Pero casi al instante hubo de detener gestos de defensa de sus dos compañeros.

No tiren todavía; aún no es hora.

Parece que retroceden — comentó Temple.

Hum! —masculló el joven en tono dubitativo

Efectivamente, media docena de indios se habían puesto en pie y, sin soltar sus rifles, corrían frenéticamente, muy inclinados para evitar posibles disparos de sus enemigos, hacia atrás.

No huyen —murmuró Jube—, sino que planean lanzar un ataque. Dijo antes que maneja bien los revólveres, Flugg

No me gusta hacerme el modesto en ciertas ocasiones contestó el aludido con acre acento.

Bien, creo que ahora tendrá ocasión de probar sus asertos—se volvió Hacia Temple—. Usted tampoco lo hace mal señorita Barton.

Tiene pruebas de ello, Anslowe —contestó ella fríamente.

Jube dejó el rifle apoyado en la pared y extrajo, uno por uno, sus dos revólveres, comprobando si lá carga. Volvió a guardarlos con rápido y hábil volteo en sus fundas tiren primero a los caballos —dijo—. Ese ha de ser su principal objetivo.

Qué caballos? —exclamó Temple, intrigada. los que puede usted ver —repuso Jube fríamente.

¡Oh!

La muchacha tenía razón en asombrarse. Galopando furiosamente, los seis apaches salían de detrás del montículo donde, de modo precavido, habían dejado sus monturas, encaminándose a toda velocidad hacia el antiguo parador

¡Los caballos primero! —repitió el joven, al mismo tiempo que saltaba hacia la puerta de entrada a la casa Todavía no —recomendó a continuación—. La distancia es aún excesiva.

Uno de los apaches parapetados debió verle, porque una bala se estrelló con terrible fuerza contra el borde del muro. Jube se escondió un instante, volviendo a asomarse después. Los seis indios, casi escondidos bajo los cuellos de sus respectivas monturas, se acercaban a toda velocidad hacia cabana. El intento de penetrar en ella a viva fuerza era harto evidente.

Procuren no desperdiciar ninguna bala.

Aguardó unos momentos todavía, asomando apenas la cabeza por el borde de la puerta. Los poneys indios crecían rápidamente de tamaño. Sus jinetes, contra lo habitual en no gritaban.

¡Ahora! —gritó Jube de pronto. se plantó de un salto en el centro de la puerta. Los dos revólveres que empuñaba empezaron a vomitar fuego, humo y estampidos. A dos metros de distancia, tres

revólveres más, dos de Flugg y el 38 de Temple, disparaban con igual encarnizamiento.

Alcanzados los caballos por las balas, empezaron a rodar aparatosamente por el suelo. Un par de jinetes quedaron inmóviles, pero el resto se levantó y, ahora aullando como endemoniados, corrieron vertiginosamente hacia el parador, agi tando frenéticamente los rifles que empuñaban.

Se produjo una nueva descarga. Eran sólo cuatro hombres, avanzando a pecho desnudo contra los tres hábiles tiradores. Los efectos tenían que ser, a la fuerza, devastadores Uno tras otro, pero en rapidísima sucesión, los cuatro apaches rodaron por el suelo, fulminados por los certeros dispa ros de los blancos. Hubo uno que incluso llegó a tocar con us manos convulsas el muro de la casa, pero Flugg le partió 4 cráneo de un certero balazo. El salvaje se desplomó para no levantarse más.

Después de aquello hubo un recrudecimiento del fuego por parte de los sitiadores, cuyas bajas alcanzaban ya un elevado número, más de un tercio de sus efectivos. Pero los sitiados. guarecidos tras los gruesos muros de la casa, pudieron soportar impunemente el chaparrón de balas.

El tiroteo enemigo fue decayendo lentamente hasta cesar del todo. Entonces, Jube y los otros pudieron tomarse un descanso relativo.

Tengo un poco de café todavía —dijo Flugg

Es una buena idea, amigo. Se to agradecemos sinceramente Flugg se fue hacia la chimenea, reavivando el fuego, en donde colocó la cafetera. Mientras, la muchacha, movida por su espíritu caritativo, se acercó donde estaba el herido Se arrodilló a su lado, poniéndole la mano sobre la frente Está ardiendo de fiebre.

Ya lo sé —contestó Flugg sin moverse—. La herida se ha infectado... y no sé cómo diablos voy a curarle.

¿No tiene usted un poco de agua por ahí? Flugg hizo una mueca.

Toda la que tengo está en la cafetera. Al lado de la casa hay un pozo, pero cualquiera sale ahora, con esos tipos acechando todos nuestros movimientos.

Venga acá — dijo entonces Jube. La muchacha obedeció. Jube le entregó un rifle. Vigile un momento. ¿Adonde va? — preguntó ella. Jube ya no podía contestarle; había salido de un salto por ventana y corría desesperadamente hacia donde habían dejado los caballos.

En medio de un fuego graneado, recogió la cantimplora que había dejado en la silla de su montura y regresó junto casa, penetrando en ella por el mismo sitio que había salido.

Jadeante y sofocado, entregó la cantimplora a la muchacha, en tanto recobraba su rifle.

Ahora puede cuidar del herido Ella le miró fijamente al fondo de los ojos

Por qué ha hecho tal cosa, Anslowe? Ha arriesgado su vida

De la misma forma que me gustaría que otros hicieran lo mismo por mí. Ande, vaya y no se preocupe

Flugg vino al poco, con ún pote lleno de humeante café

—¡Hum! —sonrió Jube—. Huele muy bien. Lástima que tenga usted esa barba, amigo.

—¿Por qué? —preguntó Flugg, extrañado.

—Porque si no la tuviera, habría dicho que es usted un ángel. Este café, en las actuales circunstancias, es una bendición del cielo.

—Es lo único que tengo —contestó Flugg—. Me quedaba un trozo de tasajo y lo despaché esta mañana.

—La comida me preocupa menos que el agua. Cuando se acabe la de la cantimplora, tendremos que pensar a la fuerza en cómo llegar hasta la cisterna.

Terminó el café y sacudió el pote para escurrir las últimas gotas, devolviéndolo luego a su dueño. Flugg volvió a llenarlo y lo ofreció a la muchacha, quien en aquellos momentos terminaba de curar al herido.

—Gracias —dijo Temple—. La herida de su amigo Harvess está muy mal.

Flugg hizo una mueca.

—No creo que tenga salvación —dijo—. Pero me sabía mal abandonarle y...

—Se ha portado usted como una persona decente, Flugg. Dios se lo tendrá en cuenta algún día.

El barbudo se echó a reír.

—Quizá me haga falta su protección —murmuró, volviendo la espalda a la muchacha.

Esta sorbió su café. Después, viendo que no le era posible hacer ya más por el herido, se puso en pie y, lentamente, caminó hacia donde Jube, apoyado en la pared, vigilaba atentamente al enemigo a través de la brecha.

—Anslowe —murmuró Temple con voz apenas audible.

—¿Sí, señorita Barton?

Temple se volvió con gesto rápido, comprobando que Flugg se hallaba lo suficientemente alejado de ellos como para no oír su conversación. El barbudo estaba acuclillado al lado del fuego, fumando muy pensativamente al parecer, en tanto tomaba café a pequeños sorbitos.

—Flugg y Harvess son dos ladrones —musitó.

¿Cómo lo sabe usted? —preguntó él, sin volver el rostro.

—Harvess tiene apoyada la cabeza sobre unas alforjas. Al acomodarle para que estuviese mejor, las noté demasiado abultadas. Están llenas de dinero, billetes y monedas de oro.

—Eso no tiene ninguna importancia. También usted lleva encima un buen fajo de billetes y, sin embargo, no la considero una ladrona.

La muchacha se sofocó, quedándose cortada y sin habla durante unos instantes.

Pero no tardó en volver a la carga.

—Harvess habló durante su delirio. Dijo algo acerca de Seguin... y un Banco...

—Quizá es el cajero, que tiene aquí el dinero por miedo a los ladrones — repuso Jube irónicamente.

Temple pateó el suelo, muy irritada.

—¡Oh, qué hombre tan desagradable! —exclamó—. Con la pinta que tienen esos dos tipos... Además, Harvess está herido de gravedad, sin duda por alguna de las balas disparadas por sus perseguidores.

—Mientras no tengamos alguna prueba de su latrocinio, no podemos acusarles de haberlo cometido. Además, usted y yo carecemos de autoridad alguna para hacerlo.

—Pero es que... lo que dijo les acusa claramente —insistió ella—. Habló de Seguin, del Banco... También pronunció un nombre. Abel Starkey, creo. Jube se volvió lentamente.

—¿Está segura de que Harvess pronunció ese nombre?

—Casi podría jurarlo —y de pronto, la muchacha advirtió la pronunciada palidez que había invadido el rostro de su interlocutor—. ¿Acaso le conoce usted?

Jube trató de rehacerse.

—No... Es decir, sí... Se trata de... un viejo conocido mío... Bueno, dejémosle estar, ¿quiere?

Las últimas palabras fueron pronunciadas con cierta aspereza, por lo que la muchacha juzgó oportuno no insistir más acerca del particular.

Intuyó que debía haber alguna relación entre Jube y el nombrado Starkey. Sin embargo y conocedora del carácter de los hombres de aquellas regiones, se dijo que no convenía hacerle ninguna pregunta, a menos que él b provocase a proposito. Y por lo que parecía, Jube no tenía muchas ganas de ablar sobre el tema Flugg se les acercó. —¿Qué hacen esos tipos? —Continúan ahí —dijo Jube—. Seguramente están esperando a que se haga de noche para lanzar un asalto definitivo.

Flugg levantó la vista a lo alto.

—Todavía quedan más de dos horas. ¿No podríamos hacer nada para expulsarlos de sus madrigueras?

—Inténtelo —contestó secamente el joven— y verá que le sucede.

Sonó un disparo. La bala pegó en una piedra y se alejó con lamentoso gañido. Luego, los indios soltaron tres o cuatro disparos más, que obligaron a los defensores a parapetarse, por prudencia.

—Eso es que están advirtiéndonos de que todavía continúan ahí —comentó Jube, impasible.

—No se irán hasta que los hayamos echado —masculló Flugg.

—O nos hayan matado a nosotros.

Los dos hombres se miraron fijamente, con una especie de sorda hostilidad nacida de pronto entre ellos. Pero antes de que pudieran intercambiar alguna palabra más, sonó un extraño ruido a sus espaldas.

Todos se volvieron a un tiempo. Temple lanzó un agudo grito.

El herido, presa del delirio originado por la altísima fiebre que le posda, se había puesto en pie y caminaba, dando tumbos espantosos hacia la puerta. En las manos llevaba unas alforjas de cuero, por las cuales asomaban los picos de algunos billetes de Banco.

Flugg lanzó un grito. —¡Harvess! ¡Malditión. quédate quieto! Dos o tres monedas de oro cayeron al suelo, tintineando sonoramente. Harvess, dego, ardiéndole el rostro, continuó

su camino, murmurando palabras ininteligibles.

Levantó la voz de pronto.

—¡Abel Starkey! ¿Dónde estás, maldito? Tú no has recibido ningún balazo, ¿verdad?

Rugiendo de ira, Flugg se lanzó hacia la puerta. Pero era ya tarde para detener al herido, el cual salió a pleno sol, en terreno completamente descubierto.

—¡Abel Starkey, toma tu maldito dinero! ¡No lo quiero! ¿Me oyes? ¡Tómalo...! —y abriendo una de las bolsas, sacó un puñado de billetes, que arrojó al aire con gesto enloquecido.

.

Flugg lanzó un alarido de rabia al ver los billetes que revoloteaban por el aire. Quiso arrojarse sobre su compañero, pero antes de que pudiera hacer nada sonó una descarga cerrada.

Harvess se estremeció horriblemente. Atravesado por ocho o diez proyectiles a la vez, mantúvose en pie todavía durante unos instantes. Luego, con siniestra lentitud se desplomó hacia adelante.

La sangre que brotaba de sus heridas manchó el oro y los billetes de rojo.

Temple se mordió los labios para no gritar. A su lado, Jube contempló durante unos momentos al muerto, y luego volvió el rostro hacia su compañero.

¿Conocían ustedes a ese Abel Starkey, Flugg? —preguntó el joven.

El barbudo le miró con aire desafiante.

Es posible. ¿Por qué lo pregunta?

Hace tiempo que lo ando buscándolo. ¿Dónde está ahora?

CAPITULO IV

Temple intuyó que algo grave estaba a punto de suceder.

Los dos hombres estaban frente a frente, separados por una distancia de un par de metros a lo sumo y se contemplaban con fiieza mutua, procurando no perderse cada uno el menor detalle de la actuación de otro.

—Repito mi pregunta anterior, Flugg. ¿Dónde se halla Starkey en la actualidad?

—¿Por qué lo quiere saber, Anslowe?

—Eso es cuenta mía. Usted dígamelo y no se preocupe de más.

—Podría interesarme callármelo, Anslowe. Jube inspiró profundamente.

—Entonces —dijo con pausado acento—. Tendría que extraerle tal información a la fuerza.

Flugg dio un paso atrás. Sonrió con maligna expresión.

—Con un revólver en la mano no le temo a nadie, y cuando me empeño en callar no hay persona que me obligue a decir lo que no quiero.

—El asunto que tengo que dilucidar con Starkey no le afecta a usted en absoluto. Flueg. Dígamelo y... si ha hecho algo malo, procuraré callármelo. Pero necesito esa información.

—No se la daré. Y ahora, elija.

Temple creyó llegado el momento de intervenir.

—¡Por favor, señores! —exclamó.

Flugg la apartó a un lado, sin mirarla siquiera.

—Aléjese de aquí, señorita Barton. Este no es asunto en el cual tenga usted que intervenir —y después de un corto intervalo, se dirigió de nuevo al joven—: ¿Insiste usted en saber dónde se encuentra mi amigo?

—Sí —Jube sonrió—. De modo que le conoce, ¿eh?

Flugg se dio cuenta del desliz que acababa de cometer. Su rostro se contorsionó de ira, en tanto que de su boca brotaba una espantosa maldición. Bajó la mano con movimiento imposible de seguir con la vista.

Pero no llegó a poner horizontal el cañón de su revólver. De un modo que Temple reputó de prodigioso, Jube había sacado su arma y disparado, todo ello en la cortísima fracción de tiempo de un segundo escaso.

La nube de humo provocada por el disparo tardó un poco en disiparse.

Cuando el ambiente se aclaró, Flugg estaba sentado en suelo. Tenía una mano apoyada en la tierra y con la otra se oprimía el pecho. Un líquido de color rojo brillante se deslizaba entre sus dedos.

Tosió, sonriendo a continuación. Verdaderamente... es usted rápido con el revólver, amigo...

Jube estaba seguro de su puntería. Flugg moriría muy pronto.

Se arrodilló a su lado.

Por favor —suplicó—, díganme dónde se encuentra Starkey.

El herido meneó la cabeza.

Búsquelo... ¡en el infierno! Y se desplomó súbitamente de espaldas.

Pateó unos momentos, arañando el suelo con las espuelas, y luego se quedó inmóvil.

Jube permaneció unos momentos en la misma posición,con la cabeza doblada sobre el pecho. Luego, con lentos movimientos, se incorporó.

Enfundó el revólver, en tanto miraba a la muchacha.

El color afluyó de nuevo a las mejillas de Temple.

Lo siento —murmuró.

No tuvo otra opción. Estaba su propia vida en juego,

Anslowe — contestó ella.

Gracias —dijo el joven—. De todas formas, habría preferido que la cosa se hubiese desarrollado de un modo distinto.

Se apoyó en la pared, mirando a través de la ventana. Los apaches parecían quietos y calmosos.

Tiene usted mucho interés por Starkey? —preguntó

Temple, que se le había aproximado.

—Sí —contestó el joven con un suspiro, pero no quiso entrar .en más detalles.

Transcurrieron algunos momentos en silencio. La tarde iba ya declinando y el cielo empezaba a teñirse levemente de rojo hacia poniente.

Jube arrojó el cigarrillo que había estado fumando durante todo aquel rato y enderezó el cuerpo.

—Pronto llegará la noche. Es luna llena, lo cual, en cierto modo favorece nuestros planes defensivos. Pero ahora nuestro número se ha reducido, en tanto que ellos son todavía más de una docena.

—¿Qué piensa hacer?

—Supongo que nuestros caballos estarán descansando. Debería haberlos desensillado y permitido que se refrescasen, pero me ha sido imposible de todo punto hacerlo. No obstante, confío en que podamos salir huyendo. Si logramos sacarles unos cientos de metros de ventaja y mantenerla durante cuatro o cinco millas, podemos considerarnos como salvados.

El tono de la muchacha era tranquilo, sin apenas inflexiones.

—¿Confía usted en el éxito de ese plan, Anslowe?

—Los apaches sólo son temibles en gran número o en luchas a muy corta distancia. Fíjese que ellos mismos se dan cuenta de que son malos tiradores y por ello ahorran las municiones cuanto pueden. No niego que hay entre ellos tipos con excelente puntería, pero ninguno de ésos se encuentra ahora entre los que nos acosan. Por lo tanto, no es aventurado suponer que, de noche, aunque haya luna, y corriendo a toda velocidad sobre un caballo, su puntería será mucho más deficiente todavía.

—El razonamiento es correcto, Anslowe —contestó la muchacha—. Queda en pie la cuestión de una bala perdida.

—Ese es un riesgo que habremos de correr, señorita Barton.

—¿Cómo lo hará para salir dé aquí? Esta casa no tiene aberturas por la parte posterior, y las laterales y las del frente están completamente bajo el fuego de los indios.

Jube meditó unos instantes, mirando en torno suyo. Al cabo de unos segundos dijo:

—Vigile unos momentos, ¿quiere?

Ella asintió- Tomó el rifle, y situóse en el lugar que el joven acababa de abandonar.

Mientras, Jube tanteaba con ambas manos la pared posterior del parador. Empujó unas cuantas piedras, hasta hallar menos firme que las demás Extrajo el cuchillo de la vaina y lo metió

que había entre aquella piedra y la siguiente, haciendo palanca hasta conseguir removerla en buena parte. Un minuto más tarde, la piedra caía al suelo con sordo ruido

Ensanchar la abertura practicada fue ya cuestión de pocos momentos. Al concluir, Jube sonrió satisfecho.

Acto seguido, se dedicó a preparar todo para la huida.

Por pura curiosidad buscó entre las pertenencias de los muertos descubriendo algo que le dejó sumamente perplejo

tan extrañado quedó, que no pudo evitar una exclamación

Sucede algo? — preguntó la muchacha. Pues..., sí, parece que he encontrado una cosa que puede facilitarnos la huida —y se acercó a ella, enseñándole pareja de cartuchos de explosivo que había hallado en una de las alforjas.

¿Pólvora de barreno? —inquirió Temple. Efectivamente. Pero todavía hay más. Caminó hasta uno de los rincones de la estancia, haciendo rodar hasta cerca de la puerta el bidón de petróleo que ya

descubrió con anterioridad. qué nueva treta se le ha ocurrido ahora, Anslowe? contestó el joven, sujetan

inquirió la muchacha.

No tardará mucho en verlo do los dos cartuchos de explosivo a una de las bases del

bidón, con una cuerda. Al terminar, se incorporó. Voy por los caballos —dijo—. Cuando vea que los in-

dios disparan, usted tirará hacia donde vea los fogonazos

Todavía no es de noche —objetó Temple.

Pero falta muy poco. Además, situando los caballos al otro lado, estarán seguros. Bien, dispóngase a actuar.

Dio media vuelta y atravesó la choza, saliendo por la abertura practicada. Salió al exterior y camino pegado al muro hasta llegar al de la corraliza, que era prácticamente una prolongación del anterior.

con las manos empezó a quitar piedras para facilitar la salida de los caballos, hasta que hubo logrado una abertura de un par de metros de anchura. El muro jtenía tanta vejez que las piedras se derrumbaban apenas tocarlas.

Al concluir pasó a la corraliza. Entonces fue visto por los apaches.

Una bala pasó por encima de él, bastante alta. De un

salto se abalanzó sobre las riendas de los animales, tirando de ellas con todas sus fuerzas.

Oyó la grave voz del rifle de Temple, disparando contra los indios. Caminó agachado, protegiéndose con los cuerpos de los propios animales.

—Esperemos que la falta de cuidados no les perjudique luego en la marcha — masculló.

Pronto estuvo a salvo al otro lado, afortunadamente indemne. Los indios se habían dado cuenta de su treta y disparaban con ciego frenesí, pero sin atreverse por el momento a salir de sus escondrijos.

—¡Señorita Barton

Temple se volvió, dejando de disparar por unos momentos .

—Diga, Anslowe.

—Vamos, deje el parapeto y venga.

La muchacha corrió hacia él, atravesando de un salto el

hueco practicado. Montó a caballo.

—Eche a correr y galope como si la persiguiera una legión

de demonios.

—Pero, ¿y usted? —inquirió ella, asombradísima.

—¡Haga lo que le digo! — ordenó Jube, impaciente—. No tenemos tiempo que perder. En cualquier instante, los indios pueden lanzarse al ataque. ¡Vamos!

Y levantando la mano golpeó fuertemente las ancas del caballo que montaba la muchacha, que arrancó inmediatamente a todo galope.

Acto seguido, Jube volvió al interior del parador, justo en el momento en que los apaches, percatándose de la huida de uno de los sitiados, lanzaban agudos gritos de furia y disparaban frenéticamente sus rifles.

El tiroteo cesó a los pocos momentos. Jube se figuró que los apaches habían dado media vuelta, en busca de sus monturas. Tenía tiempo de sobra y prendió fuego a un cigarrillo, que luego se colgó de los labios.

Aunque el sol se había ocultado por completo y la noche había caído, la luz del satélite permitía ver los objetos a buena distancia. Así pues, además de por el ruido. Jube estuvo en condiciones de adivinar el momento en que los apaches se lanzarían al galope tras el fugitivo.

Entonces prendió fuego a la mecha de uno de los cartuchos. Tiró el cigarrillo y empujó el barril de petróleo hacia fuera, antes de que los desprevenidos apaches pudieran percatarse de su gesto.

Para seguir a la muchacha era preciso pasar a pocos metros del parador, que —Jube ya había estudiado el terreno con anterioridad—, se hallaba a unos cuantos metros de altura sobre el nivel general del terreno, hacia el cual descendía el camino en suave pendiente.

Permaneció unos cuantos segundos en la puerta, viendo rodar el barril hacia el pelotón de apaches que galopaban a toda velocidad, encaminándose, sin saberlo, hacia el desastre. Luego, en el instante preciso, se guareció tras el muro.

Sonó una espantosa detonación cuando el fuego de la mecha prendió en la pólvora. El petróleo se inflamó al instante, esparciéndose como un mortífero volcán de fuego líquido, que borró en el acto las sombras de la noche.

Tres o cuatro caballos fueron alcanzados por el estallido, derribando a sus jinetes en medio del enorme charco de líquido ardiente. Agudísimos alaridos se elevaron en medio del ambiente.

Los restantes indios, aterrorizados por aquel inexplicable fenómeno que se había producido de modo absolutamente insólito para ellos, frenaron en seco sus monturas. Algunos, más decididos, trataron de ayudar a sus compañeros, procurando apartarlos de las llamas.

Jube decidió no esperar más. Corrió hacia la salida opuesta y montó en su caballo de un salto. Aplicó las espuelas a los flancos del animal y salió a todo galope, saludado por la media docena de balazos que no eran otra cosa que la confesión de la impotencia y de la rabia que devoraba a los apaches.

Galopó a toda velocidad, hendiendo el aire como un meteoro. Azuzó a su montura despiadadamente, consciente de que tenía que exigir al caballo el máximo rendimiento. En pocos momentos perdió de vista el fuego.

Un cuarto de hora más tarde, una sombra oscura le salió

al paso.

—¿Anslowe?

—El mismo, señorita Barton —contestó el joven, frenando su caballo.

Pudo percibir claramente el suspiro de alivio brotado de labios de la muchacha. —¿Está bien, verdad?

—Magníficamente —contestó Jube, de excelente humor. —¿Y los apaches?

—No tanto como yo. De momento, parece que han suspendido la persecución, pero convendría no confiar mucho

en ello.

—Tiene razón —concordó la muchacha—. Continuemos.

Era ya pasada la media noche cuando llegaban a Seguin. Lo primero que hicieron fue informarse de las condiciones de hospitalidad que ofrecía la ciudad.

Jube acompaño a la muchacha hasta la puerta del cuarto del hotel que habían elegido como alojamiento.

Al despedirse, Temple dijo:

—Anslowe, es ya bastante tarde y los dos sentimos grandes deseos de descansar. Cuando lo hayamos hecho, me gustaría hablar con usted.

—Estoy a su disposición, señorita Barton. ¿Mañana a mediodía, mientras comemos?

—Excelente idea —sonrió ella—. Pediré un buen vino para tratar de convencerle.

Convencerme, ¿de qué?

Temple abrió la puerta de su habitación.

—Mañana lo sabrá, Anslowe. ¡Buenas noches!

—¡Buenas noches! —repitió él como un eco.

Permaneció unos momentos quieto, mirándose pensativamente la punta de las botas. Luego, dando media vuelta, echó a andar.

Temple se habría sorprendido mucho si le hubiese podido ver, pues el joven, en lugar de dirigirse a su habitación, se encaminó hacia la escalera, saliendo a la calle pocos momentos después.

Se encontraron en el comedor del hotel a la hora señalada. Jube se quedó boquiabierto al ver la transformación que se había operado en la muchacha.

Temple vestía un sencillo, pero elegante vestido que realzaba notablemente su belleza y que se ajustaba exactamente a las finas líneas de su esbelto cuerpo. El aspecto de la muchacha era completamente distinto y, por supuesto, notablemente superior al que ofrecía los días anteriores.

—¿Qué le pasa? —sonrió.

—Nada —contestó él, recobrando el habla—. Usted. ¿Le parece poco?

—Es la galantería más fina e ingeniosa que me han dirigido jamás —contestó ella, sin dejar de sonreír. Su rubio cabello estaba reunido en un apretado moño en la nuca, sujeto con una cinta de brillante color azul, lo cual confería un singular atractivo al de por sí hermoso rostro de Temple.

—Es, simplemente, la manifestación de la verdad —repuso él, desdoblando su servilleta.

Empezaron a comer. Mientras lo hacían, Temple dijo:

—Nuestra situación es ahora completamente distinta de la de ayer, ¿verdad, Anslowe?

El joven vestía también ropas limpias. Se había bañado y afeitado y su presencia había ganado notablemente con el aseo.

—Puede figurárselo por sí misma, señorita Barton. —Deje los tratamientos, Jube. Mi nombre es Temple. —Conforme. La llamaré como dice. El nombre me gusta, ¿sabe?

—Muy agradecida.

Terminaron la sopa. En tanto les servían el siguiente plato, Temple continuó:

—¿Se ha enterado ya de las novedades que suceden en la ciudad, Jube?

—¿A qué se refiere?

—Asaltaron el Banco usando cartuchos de explosivo. Hubo cuatro muertos y un montón de heridos. El botín se calcula en unos sesenta y pico mil dólares.

—Entonces, no cabe la menor duda; Flugg y Harvess pertenecían a la banda que cometió el atraco —contestó Jube.

—Olvidamos el dinero allí —se dolió ella.

—Con las prisas... Pero no se preocupe; a estas horas ya lo habrán recuperado, si no se lo llevaron los apaches, claro está.

—¿Cómo lo sabe usted, Jube? —inquirió ella, grandemente sorprendida.

—Anoche, después de dejarla a usted, fui a ver al sheriff de Seguin. Le conté todo lo sucedido y me prometió enviar esta mañana una patrulla a investigar. —Sacó su reloj del bolsillo del chaleco y consultó la hora—. Posiblemente, ya han emprendido el regreso a la ciudad en estos momentos.

—Es usted muy rápido actuando —dijo ella, mirándole de soslayo.

—En esta ocasión tenía que serlo —repuso Jube—. Pero nos estamos desviando de la cuestión. Anoche manifestó usted que quería hablar conmigo, y que esperaba que el vino de la comida me convencería. No me dijo el resto.

—Ahora se lo diré. Posiblemente, la propuesta que he de hacerle está relacionada con el asalto al Banco.

—Siga, siga —la apremió él—. Esto se pone interesante.

—No cabe la menor duda, sobre todo después de lo que ha dicho usted, que Abel Starkey fue uno de los que participaron en el asalto al Banco.

—Eso ya lo sabía yo en cuanto vi el dinero y escuché a Harvess mencionar su nombre. ¿Nada más?

—Sí. Usted anda buscando a Starkey, según dijo.

—Cierto.

—Tengo la impresión de que desea vengar en él algún

agravio, ¿no es asir

Jube la miró durante unos segundos sin pestañear.

—Posiblemente —contestó, lacónicamente.

—Entonces, puesto que usted busca a Starkey, ¿por qué

no se une a mi?

—¿Es que Starkey es el hombre de la cicatriz que usted

mencionó el día que nos conocimos?

Temple cerró los ojos durante unos segundos. Sus manos se crisparon sobre la mesa.

—Creo... que es el mismo, Jube —murmuró al cabo roncamente.

—¿Por qué? ¿En qué se funda para afirmar tal cosa?

—No... podría asegurarlo. Pero es un presentimiento que me asaltó apenas relacioné una cosa con la otra. Y creo que

mi intuición no me ha de fallar en este caso... Tengo cfiez mil dólares encima... Todos serán para usted si consigue situarme un día frente a Starkey... o frente al hombre de la cicatriz.

—¿Y qué hará entonces?

—¡Matarlo! —respondió la muchacha con salvaje acento.

CAPITULO V

Al cabo de unos instantes de profundo silencio, Jube preguntó:

—¿Piensa matarlo, enfrentándose con él en duelo?

—¿Por qué no? —respondió ella—. Soy casi tan rápida como usted «sacando». Y en cuanto a puntería, no le tengo envidia para nada, Jube.

El joven se acarició la mandíbula con gesto pensativo.

—Un duelo entre un hombre y una mujer. Sería algo digno de verse, en verdad.

—Yo le ofrezco la oportunidad de presenciar el espectáculo desde la primera fila de butacas, Jube. Y además, si ese

encuentro se produce merced a su ayuda, tendrá una gratificación de diez mil dólares.

—Parece ser que odia mucho a ese hombre, Temple.

El labio inferior de la muchacha tembló visiblemente durante unos segundos. Su rostro adquirió en un segundo la blancura del papel.

—Mató a m i padre, y a se lo dij e.

—Pero usted no tiene pruebas de que Starkey sea el hombre de la cicatriz.

—Lo sospecho, solamente.

—¿Quiere contarme lo sucedido? —rogó él—. Me gustaría tener formada una idea de lo que le pasó.

Temple bajó la cabeza. Empezó a hablar.

.—Fue... Vivíamos mi padre y yo en nuestra granja de Jonesboro, en Arkansas. Ocurrió terminada la guerra civil. Un grupo de soldados sudistas, recién desmovilizados pasaron por allí... Nos pidieron alojamiento y comida durante la noche. Se lo concedimos. Demasiado tarde nos dimos cuenta de la catadura de aquellos soldados, que más eran forajidos. Finalmente, acabaron por robarnos. Mi padre quiso impediros

lo..., pero uno de ellos, parecía su jefe, disparó su revólver contra él, marándole...

La muchacha escondió el rostro entre las manos durante unos momentos. Sus hombros se movían espasmódicamente.

Jube respetó el dolor de la joven, dejando que se desahogase.

Al cabo de unos momentos, Temple levantó la cabeza y sonrió a través de las lágrimas.

—Dispénseme. Me he portado como una tonta...

—Al contrario. He sido yo quien ha tenido la culpa de todo. No debí haber provocado sus confidencias.

—De todas formas —expresó la muchacha—, debo continuar. Quiero que lo sepa todo. Ha de saberlo... es la única posibilidad que tengo de convencerle para que se una a mí en la búsqueda del hombre de la cicatriz.

—Está bien. Prosiga.

—Entonces... el hombre aquel se me acercó. Sus ojos brillaban con una luz infernal. Me cogió, estrechándome entre sus brazos a pesar de mi resistencia. Me besó... una y otra vez. No sé como sucedió, logré soltarme un poco. Llevaba un cuchillo en el cinturón. Pude cogerlo y lancé un golpe. El lo vio y levantó el brazo izquierdo para protegerse. De no haberlo hecho, le habría matado., sin duda alguna.

Temple calló durante unos instantes. Su faz estaba encendida y su seno subía y bajaba rápidamente. Tenía las manos crispadas, enlazadas por los dedos y los nudillos se le veían blancos.

—Noté que la hoja del cuchillo penetraba hasta el hueso,

bajando luego a todo lo largo del antebrazo. Blasfemó horrorosamente... y me pegó con terrible violencia. Sentí que la cabeza me estallaba y... me desmayé.

Le miré fijamente.

—No sé más. Cuando recobré el conocimiento, estaba sola en la casa. Es decir, sola no. Quedaba conmigo el cadáver de mi pobre padre. Bien —suspiró Temple—; ya no hay mucho que contar, excepto que en aquel momento me hice el

fiel propósito de vengar aquellas ofensas. Vendí la granja y me lancé en persecución de aquellos bandidos. Han pasado dos años y desde' entonces no he dejado de practicar con el revólver, esperando el momento de enfrentarme con aquel

bandido.

—Usted sabe que ese tipo tiene una cicatriz en el brazo

izquierdo, evidentemente causada por la cuchillada que le asestó —dijo el joven—. Pero encuentro raro que no oyera su nombre. Es lo primero que uno suele hacer al presentarse en una casa pidiendo hospitalidad.

—Eran soldados y habían luchado por la causa del Sur. No les pedimos más.

—¿Y cómo sabe que ese hombre ha de encontrarse en estas tierras?

—Lo oí en tanto cenaban. Hablaban de su vuelta a Texas y, además, su acento era inconfundible. ¿Qué decide usted? —preguntó, anhelante la muchacha.

—Supóngase que el hombre de la cicatriz no es Starkey. Yo busco a éste, no al otro. ¿Qué sucederá cuando le hayamos encontrado?

—Si Starkey no fue el hombre que mató a mi padre y

luego me... —el rostro de la muchacha se encenció súbitamente, en tanto que sus ojos llameaban de odio—. Bien, si no fueran la misma persona, yo le acompañaría luego a usted hasta que encontrase a Starkey.

—Pero... es difícil encontrar a un hombre con sólo el vago indicio de una cicatriz que no puede verse a simple vista

por hallarse oculta bajo la manga de una camisa o una chaqueta.

—Olvida que también le vi el rostro. Aunque... era muy barbudo.

—Eso ya está mejor. Pero un hombre puede pasar inad-ververtido afeitándose la barba.

—Para eso le contrato a usted, Jube. No me diga que no, por el amor de Dios — rogó la muchacha.

—Conforme. La ayudaré. Pero con una condición.

—Aceptada de antemano, Jube.

—Si encontramos al hombre de la cicatriz, seré yo el que se enfrente con él, ¿estamos? Jamás podría tolerar que una mujer se batiese con un hombre, pudiendo hacerlo yo.

Temple vaciló unos segundos, pero acabó por acceder.

—Conforme. A fin de cuentas, lo que busco en vengarme. Si castigo la muerte de mi padre, no me importa quién lo haga, con tal de que muera el hombre de la cicatriz.

Y después de una corta pausa, agregó:

—Necesitará usted dinero. Habremos de hacer algún gasto...

Jube extendió la mano.

—Todavía no se me han acabado los fondos, gracias. Cuando eso suceda, ya la avisaré.

Temple sonrió.

—Tendré que estarle agradecida durante toda mi vida, Ju-be. Por muchos años que transcurran, nunca podré olvidar cuánto ha hecho por mí.

—También quería salvar mi pellejo, Temple —sonrió el joven.

Terminaron de comer. Jube se puso en pie, ayudando a

hacerlo a la muchacha.

—¿Adonde vamos? — inquirió ella.

—Ahora lo verá.

Salieron del hotel, y encamináronse a la oficina del sheriff.

Cuando entraron en la misma, Jube presentó a la muchacha al representante de la Ley.

—La señorita Barton..., el señor Purvis. Desearíamos pedirle un favor, sheriff.

—Usted me lo ha hecho a mí. Anslowe. ¿De qué se trata?

—La señorita Barton anda buscando a un hombre, de quien se sospecha sea un criminal. Convendría que le enseñase los carteles de recompensa, con el fin de que vea si el

hombre que busca se encuentra entre los reclamados.

—No faltaría más —asintió Purvis, extrayendo del cajón de su mesa una gruesa carpeta atada con una cinta verde.

Soltó las ataduras y abrió la carpeta, que estaba llena de carteles de recompensa. Empezó a pasarlos uno a uno, enseñándoselos a la muchacha.

Temple señaló uno de los carteles.

—Este se le parece bastante —dijo.

Purvis lo separó.

—Continuaremos pasando —dijo, uniendo la acción a la

palabra.

Al terminar, habían escogido tres edictos, los cuales contempló la muchacha con aire especulativo.

—Cualquiera de los tres podría ser. De los demás, ninguno se parece al que yo busco.

—Él sheriff Purvis nos prestará esos carteles, ¿no es así?

—sugirió el joven.

—No faltaría más —contestó el aludido—. Llévenselos;

los tengo repetidos.

Jube enrolló los documentos, guardándolos luego en el bolsillo de su chaqueta.

Después preguntó:

—¿Pudo reconocer a alguno de los bandidos que asaltaron el Banco?

—No —contestó el sheriff—. Cuando empezaron a sonar las explosiones, me guarecí, como todos, en el interior de la casa. No me avergüenza confesarlo; puedo enfrentarme, y alguna vez lo he hecho; con tipos que usan solamente armas de fuego. Pero jamás me había ocurrido encontrarme con bandidos que esparcen los cartuchos de explosivo como si fueran petardos de feria. ¡Diablos! La verdad es que nos metieron a todos el resuello en el cuerpo.

Jube sonrió.

—Se comprende, daro. Gracias por todo, señor Purvis. ¡Adiós!

Cuando hubieron salido de la oficina del sheriff, dijo: —Estos carteles pueden servirnos de base para la búsqueda de su hombre, Temple.

—¿Tiene usted alguna idea de dónde pueda encontrarse? El joven hizo una mueca.

—En absoluto. Pero por algún sitio hay que empezar, ¿no cree?

—Desde luego. ¿Qué lugar será ése, Jube? —Abilene —contestó él, sin vacilar.

Estaban descansando en pleno desierto. Pronto caería la noche y entonces se dispondrían a dormir.

Mientras arreglaba los cacharros de la cena, Temple se dio cuenta de que Jube pareda hacer algo como si pintase en un papel.

Se le acercó, curiosa e intrigada.

—¿Qué está haciendo, Jube?

—Trato de ver cuál de estos individuos es el que mató a su padre.

—¿Les está pintando barba? —exclamó ella, asombrada.

—Mírelo.¿Qué le parece esta obra de arte con un tal Jack Fedall, ladrón y asesino, por el cual se ofrecen dos mil dólares de recompensa?

Temple se sentó al lado del joven. Tomó el edicto con

ambas manos y lo alejó de sí cuanto pudo, ladeando ligeramente la cabeza a derecha e izquierda.

—No —denegó al fin—. Este no es.

Jube tomó el papel, dejándolo a un lado. Le enseñó el siguiente.

—Morris Steele. Mil quinientos dólares. Asesino y atracador de Bancos.

—Tampoco —repuso la muchacha, al cabo de unos momentos de atento examen.

—Bien —suspiró Jube—. Ya sólo nos queda uno. Recuerde que eligió los carteles porque las efigies que hay grabadas en ellos le resultaron lo más parecidas posible a la del hombre. .. de la cicatriz.