Al-Qaida

Das war Al-Qaida, das war Osama Bin Laden: Ohne auf Ermittlungsergebnisse oder gar Bekennerschreiben warten zu müssen, wussten die Verantwortlichen in der US-Administration schon in den Morgenstunden des 11. September Bescheid. Nur Al-Qaida verfügte über die Ressourcen zu einem derartigen Schlag, allein Al-Qaida konnte auf ein weltweites Netzwerk von verbündeten Gruppen und Helfershelfern zurückgreifen, einzig Bin Laden hatte sich über die anderen Terrorpaten der Welt erhoben und im Laufe des zurückliegenden Jahrzehnts zum Töten von Amerikanern aufgerufen. «Bei Al-Qaida geht es nicht um irgendein enges, kleinteiliges Terrorproblem», hieß es beispielsweise in einem Memorandum für Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice vom 25. Januar 2001. Die Rede war von einer neuartigen Herausforderung, von einer Gruppe, die im Unterschied zu früheren Terrororganisationen transnational aufgebaut war und Zellen in über 40 Ländern unterhielt – und deshalb eine sicherheitspolitische Herausforderung für die USA in unterschiedlichen Regionen der Welt darstellte. «Al-Qaida berührt unsere Politik gegenüber Pakistan, Afghanistan, Zentralasien, Nordafrika und den Golfstaaten im Kern.»[1] Sage und schreibe 36 Mal war CIA-Chef George Tenet zwischen Januar und August 2001 in seinen täglichen Lagebesprechungen mit Präsident George W. Bush auf Al-Qaida zu sprechen gekommen, am 4. September, genau eine Woche vor den Anschlägen, befasste sich der Nationale Sicherheitsrat mit dem Thema im Allgemeinen und im Besonderen mit dem Vorschlag, die Ausbildungslager in Afghanistan wieder einmal mit Cruise Missiles anzugreifen. Bin Laden, die treibende Kraft hinter Al-Qaida, war in Washington erst recht ein unerschöpfliches Thema. Jahr für Jahr hatte die Regierung Clinton zwischen 1994 und 2000 vom Sudan und später von den Taliban seine Auslieferung verlangt, ungezählte Dossiers versuchten Lebenslauf und Weltbild des rätselhaften Saudis, vor allem aber seinen Hass auf alles Westliche zu erklären.

Zeitenwende

Als Osama Bin Laden am 10. März 1957 in Riad, Saudi-Arabien, geboren wurde, befand sich der Nahe und Mittlere Osten wie die meisten anderen Regionen der Dritten Welt an der Schwelle zu einer neuen Zeit. Die antikoloniale Bewegung, vom Zweiten Weltkrieg in Schwung gesetzt, führte auf allen Kontinenten zur Auflösung traditioneller Herrschaftsbeziehungen, die Zukunft versprach politische Unabhängigkeit und die Verfügung über die wirtschaftlichen Reichtümer im eigenen Land. Und weltläufige, für Modernisierung und Reformen offene Eliten gaben den Ton an. Zu diesen Eliten zählte auch Osamas Familie. Der Vater, Mohammed Bin Awad Bin Laden, erscheint wie das arabische Gegenstück zu einem amerikanischen «Self-Made-Man». In den 1950er Jahren wusste er den Ölboom und das Interesse westlicher Investoren geschickt zu nutzen und führte sein Baugeschäft innerhalb eines Jahrzehnts an die Weltspitze. Vom saudischen Königshof zum ehrenamtlichen Minister für staatliche Bauprojekte ernannt, vergrößerte und renovierte er die Moscheen von Mekka und Medina und errichtete neue Königspaläste, Universitäten und Flughäfen, nicht zu reden vom systematischen Ausbau des Straßennetzes und der Pipelines. Zu guter Letzt expandierte das Bin Laden-Imperium von der Telekommunikation bis hin zu Klimaanlagen in alle möglichen Bereiche – ein Symbol des Aufbruchs in die globalisierte Moderne.

25 Millionen Dollar erbte der neunjährige Bin Laden nach dem Unfalltod des Vaters im Jahr 1967, alles schien auf die Karriere eines Sprösslings aus gehobenen Kreisen hinzudeuten. Er besuchte die besten Schulen, begeisterte sich in früher Jugend für die Jagd, für Pferde und Bergsteigen. Wie die meisten Saudis wurde Osama in der wahhabitischen Tradition erzogen. Von Mohammed Ibn Abd al-Wahhab im 18. Jahrhundert entwickelt, zeichnet sich die saudische Staatsreligion durch puritanische Strenge und ein buchstabengetreues Befolgen des Korans aus – Prinzipien, denen Osama bis heute huldigt, die er mit der gleichen Entschiedenheit vertritt wie jene islamischen Gelehrten, die regelmäßig in seinem Elternhaus zu Gast waren. Seit 1976 in Dschidda zum Studium der Wirtschaftswissenschaften immatrikuliert, verließ er ein Jahr vor dem Examen die Universität und nahm eine Stelle im Konzern seines Vaters an.

In einer Hinsicht indes unterschied sich Osama schon in frühen Jahren von seinen Altersgenossen: er zeigte ein reges Interesse für Politik. Im Unterschied zu den meisten Wahhabiten verstand er den Islam nicht als apolitischen Leitfaden für das private Leben, sondern als Kompass öffentlichen Handelns. Ob und inwieweit er diesbezüglich von gewaltbereiten Fundamentalisten beeinflusst wurde, ist umstritten. Kontakt zu Mitgliedern der radikalen und wegen ihrer Militanz überall verbotenen «Muslimbruderschaft» hatte er während seiner Schul- und Studentenzeit in jedem Fall. Über sie lernte er auch die Schriften von Sayyid Qutb kennen. 1966 in Ägypten wegen der Vorbereitung eines Staatsstreichs angeklagt und im Alter von 60 Jahren hingerichtet, zählt Qutb bis heute zu den wichtigsten Stichwortgebern von Gotteskriegern – eine Quelle der Inspiration für alle, die mit der Waffe sowohl gegen Gottlose als auch gegen die Abtrünnigen vom wahren Glauben kämpfen. Vieles spricht dafür, dass Osama dieser Einflüsterungen nicht mehr bedurfte. Oder dass er Anregungen aus allen möglichen Richtungen aufgriff, Hauptsache, sie untermauerten sein Hauptanliegen: den Kampf gegen die politische Lethargie und den Defätismus seiner Generation. Kurz: gegen die Entpolitisierung der Religion.

In diesem Sinne bastelte der junge Bin Laden an einem Weckruf für die politische und kulturelle Selbstreinigung des Islam. Erstes Axiom: Weil sich die Muslime von ihrer Religion entfremdet und in der Folge auch den Glauben an sich selbst verloren hatten, konnten die verderblichen Einflüsse der Gottlosen um sich greifen. Folglich kommt es darauf an, das göttliche Gesetz wieder zum Gesetz in allen Lebensbereichen zu machen, die Trennung zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen Wissenschaft und Theologie aufzuheben. Zweites Axiom: Der Westen muss sich vollständig aus der muslimischen Welt zurückziehen, die von den Ungläubigen hinterlassenen Fußspuren sind restlos zu beseitigen – in der Wirtschaft und Politik und nicht zuletzt in der Kultur. Offensichtlich war damit auch die Zerstörung des Staates Israel gemeint und die Entmachtung aller «Handlanger» der «Juden» und «Kreuzfahrer», sprich jener muslimischen Eliten, die sich aus vermeintlich selbstsüchtigen Motiven westliche Werte zu eigen gemacht und ihre Gesellschaften damit infiziert haben. Drittes Axiom: Dieser Kampf muss von einer auserwählten Elite angestoßen und vorbildhaft geführt werden, von den aus der gesamten muslimischen Welt rekrutierten Mudschahedin – sie geben dem Islam seine eigentliche Bestimmung als führende Kultur der Menschheit zurück.[2]

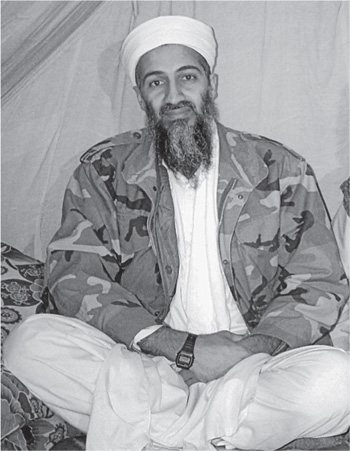

«Prediger terroristischer Gewalt»: Osama Bin Laden im Januar 2001.

Dass Osama Bin Laden dereinst zu einem Prediger terroristischer Gewalt werden würde, war Mitte der 1970er Jahre noch nicht abzusehen. Entweder hatte er sich darüber noch keine Gedanken gemacht. Oder er favorisierte – und auch dafür gibt es Hinweise – zivile Formen der Konfliktlösung. Gewalt abzulehnen war und ist nicht allein die Mehrheitsmeinung in der Ummah, der weltweiten Gemeinschaft gläubiger Muslime. Seit gut 80 Jahren streitet auch die Minderheit der Fundamentalisten, ob der Koran zwecks Behauptung und Ausbreitung der wahren Lehre tatsächlich zur Gewalt verpflichtet oder im Gegenteil ein striktes Verbot ausspricht, sich die Autorität Gottes über Leben und Tod anzumaßen. Die 1928 in Ägypten gegründete «Muslimbruderschaft» ist sich ebenso uneins wie ihre heutigen Ableger und Nachahmer in Dutzenden von Ländern. Sind die «Hamas» oder der «Palästinensische Islamische Dschihad» beispielsweise auf das Dogma der Gewalt eingeschworen, so behalten sich die «Muslimbrüder» in Saudi-Arabien eine Bewertung von Fall zu Fall vor. Weil sie die pauschale Vorstellung eines göttlichen Auftrags zum heiligen Krieg ablehnen, ist ihren Mitgliedern eine Beteiligung am Dschihad in Afghanistan untersagt.

Andererseits hatten sich Mitte der 1970er Jahre vielerorts Dschihadisten formiert, denen jedwede Rechtfertigung von Gewalt recht war oder die nach Rechtfertigungen schon gar nicht mehr fragten. Aus den Hassschriften von Sayyid Qutb hatten sie gelernt, ihre Opfer nicht allein unter den Gottlosen, sondern auch unter abtrünnigen Muslimen oder «Ketzern» zu suchen. Ganz im Sinne des großen Vorbilds Qutb sahen sie Gewalt nicht als eine Option unter vielen, sondern als primäres, von Gott gewolltes Instrument, gar als vornehmste Pflicht der Gläubigen: Wer sich der Gewalt verweigert, verrät den Glauben. Dass gewaltbereite Radikale nirgendwo über eine nennenswerte Gefolgschaft verfügten und meistens isoliert im Untergrund agieren mussten, dämpfte ihren Rigorismus keineswegs. Im Gegenteil. Im Laufe der Jahrzehnte hinterließen sie eine Blutspur in der gesamten muslimischen Welt. Schier endlos sind die Etappen ihres Terrors, von den 1950er Jahren und dem Kampf gegen die säkulare Regierung Nasser in Ägypten über das Algerien der 1990er Jahre bis hin zu den Anschlägen auf den Philippinen und in Indonesien in jüngster Zeit – gar nicht erst zu reden vom Nahen Osten und der dortigen Gewalt, sei es gegen Israel, sei es gegen nicht linientreue Araber.

Hunderte selbsternannte Kämpfer Allahs – eine muslimische Internationale aus Saudis, Jemeniten, Kuwaitern, Ägyptern und einigen «Black Muslims» aus den USA – besetzten am 20. November 1979 die Große Moschee in Mekka und nahmen 50.000 Pilger als Geiseln. Ihre Forderung: Entmachtung der saudischen Königsfamilie, Ausweisung aller Ungläubigen, Bruch mit dem Westen und Anwendung des islamischen Rechts, der Scharia, in allen Lebensbereichen. Offizielle Berichte sprechen von ungefähr 250 Toten am Ende der zweiwöchigen Belagerung und anschließenden Erstürmung der Moschee; inoffiziell ist von mehr als 4000 Opfern die Rede. 1200 Tote, so eine vorsichtige Schätzung, forderte der Terror in Ägypten allein zwischen 1992 und 1997, darunter ungezählte Opfer der Rivalität zwischen Al-Dschihad und der Islamischen Vereinigung. Von Letzterer hatte sich «Omar Abdul Rahmans Schwadron der Verwüstung und Zerstörung» abgespalten, die am 17. November 1997 in der Tempelanlage von Luxor ein weithin sichtbares Fanal wider die Anwesenheit von Ungläubigen setzen wollte und 45 Minuten lang mit Gewehren und Fleischermessern auf Menschenjagd ging. Als die Täter schließlich rituellen Selbstmord begingen, hatten sie 85 Touristen und vier Einheimische regelrecht abgeschlachtet. In Algerien waren zu dieser Zeit Massaker gar an der Tagesordnung. Nachdem die größte islamistische Partei des Landes, die Front Islamique du Salut (FIS), im Januar 1992 vom Militär um ihren Sieg bei den Parlamentswahlen gebracht worden waren, setzte ihr radikaler Minderheitenflügel auf die gewaltsame Islamisierung des Landes. Im Bürgerkrieg der 1990er Jahre, von beiden Seiten mit großer Brutalität geführt, starben vermutlich 70.000 Menschen – bisher die weitaus meisten Opfer des Versuchs, eine von «Ketzern» dominierte muslimische Gesellschaft auf den richtigen Weg zurückzubomben.

Über die Ursachen dieser raumübergreifenden Radikalisierung wird noch immer heftig gestritten. Zu Recht, denn es sind zahlreiche, von Land zu Land in unterschiedlicher Weise verwobene Faktoren im Spiel. In Ägypten fällt die rigorose, über Jahrzehnte gängige Unterdrückung der Islamisten besonders ins Gewicht. Die dortigen Gefängnisse, Folterkammern in der Regel, galten als Brutstätten für militante Kämpfer, als Orte, an denen Wortführer wie Sayyid Qutb oder Ayman al-Zawahiri, später ein führendes Mitglied von Al-Qaida, Rache und Vergeltung schworen. Ob sie auch ohne das gesellschaftspolitische Versagen der autokratischen Herrscher Resonanz gefunden hätten, sei dahingestellt. In jedem Fall konnten die meisten Regierungen – vom Iran bis Marokko – ihre wirtschaftlichen und sozialen Versprechungen nicht einlösen, wurde die Kluft zwischen Erwartungen und Realität immer tiefer. Dass die arabischen Länder seit den 1980er Jahren von allen Entwicklungsländern die höchste Arbeitslosenquote aufwiesen, war mit den rückläufigen Öleinnahmen oder den Schattenseiten der Globalisierung allein nicht zu erklären. Korruption und Verschwendung wurden ebenfalls und mit gutem Grund damit in Verbindung gebracht. Vielerorts war eine gärende Wut zu beobachten, zumal selbst moderate Kritiker mundtot gemacht und eingekerkert wurden. Persönliche Verbitterung und diffuse Gefühle nationaler Demütigung machten sich hauptsächlich unter jungen Männern breit – Ressentiments, die von Hasspredigern als göttlicher Auftrag zur Rückbesinnung auf die reine Religion umgedeutet wurden.

Den entscheidenden Anstoß aber gaben die Jahre 1978 und 1979. Sie erweisen sich im Rückblick als psychologischer Wendepunkt und als Symbol für den Anbruch einer neuen Zeit – obwohl anfänglich alles auf eine erneute Kränkung des Islam hindeutete. Ende April 1978 hatten sich marxistische Offiziere in Kabul mit dem Vorsatz an die Macht geputscht, einen sozialistischen Staat aufzubauen. Vielleicht hätten sie den monatelangen Machtkampf gegen die Opposition auch ohne die Hilfe der Roten Armee gewonnen. Weil Moskau aber befürchtete, dass die Muslime ungeahnte Kräfte entfalten und am Ende auch ihre Glaubensbrüder in den zentralasiatischen Sowjetrepubliken zum Aufstand anstiften könnten, gab man am 25. Dezember 1979 nach langem Zögern den Befehl zur Invasion Afghanistans. 100.000 Soldaten einer Supermacht gegen Stammeskrieger mit schlechter Bewaffnung und Ausbildung: dass dieser ungleiche Krieg ein breites Echo in der islamischen Welt fand, ist dem Behauptungswillen der afghanischen Widerständler geschuldet. Sie ließen sich auch durch Rückschläge nicht einschüchtern, demonstrierten einen unerschütterlichen Glauben an die Verwundbarkeit der Gottlosen und kämpften, als wollten sie ein Fanal setzen: dass Aufgeben keine Option, dass die schier endlose Geschichte muslimischer Kapitulation vorüber ist. Das propagandistische Ausrufezeichen hinter diese Entschlossenheit setzte der kurz zuvor aus dem Exil nach Teheran zurückgekehrte Ayatollah Chomeini. Als «teuflische Großmacht» beschimpfte er die Sowjetunion, materialistisch und atheistisch wie der «große Satan» Amerika. Und fügte einen Satz hinzu, der die religiösen Gräben zwischen Schiiten und Sunniten für den Augenblick vergessen machte: «Der Islam sagt: Alles Gute besteht nur dank des Schwertes und des Schattens des Schwertes! Die Menschen können nur durch das Schwert zum Gehorsam erzogen werden! Das Schwert ist der Schlüssel zum Paradies, das nur für Gotteskrieger geöffnet werden kann!»[3]

Erster Dschihad in Afghanistan

Nachdem die Mullahs und Stammesführer in Afghanistan einen «heiligen Krieg», den Dschihad, gegen die sowjetische Invasionsmacht ausgerufen hatten, rekrutierten sie ihre Krieger zunächst im eigenen Land und aus den grenznahen Flüchtlingslagern in Pakistan. Auf drei bis fünf Millionen wird die Zahl der Flüchtlinge geschätzt, die vornehmlich in der Gegend um Peschawar, in der Nordwest-Provinz (NWFP) und in Belutschistan, zum Teil aber auch im Iran Zuflucht suchten – und je länger ihr Exil währte, desto mehr entwurzelte, ihrer Lebensperspektive beraubte junge Männer folgten dem Ruf der Mudschahedin in die fremd gewordene Heimat. Verstärkung kam auch aus der gesamten arabischen Welt in Gestalt der «Fremdenbrigade» oder «arabischen Afghanen». In pakistanischen Lagern ausgebildet, kämpften ungefähr 3000 von ihnen gegen die Sowjets. Binnen weniger Jahre war der Hindukusch zu einem Anziehungspunkt für Fundamentalisten und Gewaltbereite jeder Couleur geworden, zu einem Treibhaus der Radikalisierung.

Die USA hatten großen Anteil an der Rekrutierung radikaler Gotteskrieger in und für Afghanistan. Ein überraschender Befund, wenn man in Rechnung stellt, dass Washington jahrzehntelang weder Interesse an dem Land gezeigt noch an der umfänglichen sowjetischen Wirtschafts- und Militärhilfe Anstoß genommen hatte. 1979 indes war von berechtigten Sicherheitsinteressen des Kreml und der langen, gemeinsamen Grenze nicht mehr die Rede. Von einem Tag auf den anderen schalt das Weiße Haus die Afghanistan-Politik Moskaus als größte Bedrohung des Weltfriedens seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Grund: Weil in Teheran das Schah-Regime gestürzt worden war, sah die US-Regierung nicht nur ihre Position im Iran, sondern die Architektur von Macht und Einfluss in der gesamten Region gefährdet. Fortan definierte das geopolitische Denken des Kalten Krieges die amerikanische Agenda. Die Sowjetunion – so Zbigniew Brzezinski, Nationaler Sicherheitsberater von Präsident Jimmy Carter – hatte es auf eine Expansion im südlichen Asien angelegt und sah Afghanistan als Sprungbrett nach Pakistan oder in den Iran. Zur fixen Idee wurde diese Vorstellung, weil man sich weltweit von einer Reihe sowjetischer Zugewinne herausgefordert sah. Angola, Mosambik, Guinea-Bissau, Äthiopien, Nicaragua – durch die vom Kalten Krieg getrübte Brille betrachtet, schien die Erde rot zu werden.

Mit vier bis fünf Milliarden Dollar unterstützten die USA den Kampf der Mudschahedin in den 1980er Jahren. Ein großer Teil dieser Hilfe – Bargeld, Waffen, logistische Ausrüstung – wurde über Pakistan ins Land geschleust. Die Kooperation des wegen seiner Menschenrechtsverletzungen und Nuklearambitionen verschrienen Generals Mohammad Zia-ul-Haq hatte man sich mit einem Sechsjahresvertrag gesichert, der Pakistan alsbald zum drittgrößten Empfänger amerikanischer Auslandshilfe machte. Dass Zia in Afghanistan eigene Ziele verfolgte und ausgerechnet die radikalsten Fraktionen langfristig als Bündnispartner aufbauen wollte, nahm Washington billigend in Kauf. Gleichermaßen störte man sich nicht an der Mittlerrolle des Militärgeheimdienstes «ISI» (Inter-Services Intelligence Directorate), der seit dieser Zeit in der pakistanischen Politik eine zunehmend wichtigere Rolle spielte. Hauptsache, die Kosten für die UdSSR wurden ins Unerträgliche gesteigert, Hauptsache, die Sowjets erlitten in Afghanistan eine Niederlage, von der sie sich auch im Rest der Welt nicht mehr erholen würden. Brzezinski in einem Brief an Präsident Carter: «Jetzt können wir der Sowjetunion ihr Vietnam bereiten.»[4]

Das saudische Königshaus dachte ähnlich wie die Amerikaner, fürchtete, dass die Sowjets die Kontrolle über die Straße von Hormuz und damit über die Hauptroute der Supertanker anstreben würden. Davon abgesehen, betrachtete man ein enges Bündnis mit Amerika mehr denn je als politische Versicherungspolice gegen Konkurrenten wie Iran oder den Irak unter Saddam Hussein. Auch innenpolitische Erwägungen sprachen aus der Sicht Riads für die Unterstützung eines Dschihad gegen die Sowjets. Die Gotteskrieger in Afghanistan demonstrativ zu unterstützen, würde – so das jahrelang verfolgte Kalkül – die Fundamentalisten im eigenen Land schwächen. Schätzungsweise 350 bis 500 Millionen Dollar flossen jährlich aus Saudi-Arabien in die Kriegskasse der Mudschahedin. Dschidda wurde zum wichtigsten Durchgangslager für Freiwillige, die auf der gesamten arabischen Halbinsel für den Befreiungskampf in Afghanistan rekrutiert worden waren. Und ein knapp 23-jähriger Einwohner Dschiddas schlüpfte in die Rolle eines inoffiziellen Botschafters seiner Regierung: Osama Bin Laden.

Dass Bin Laden damals einen politischen Plan verfolgte, erscheint zweifelhaft. Aus den bruchstückhaften Informationen über sein Leben – die an nahezu allen Wendepunkten Anlass für widerstreitende Deutungen geben – lässt sich schließen, dass er in der ersten Hälfte der 1980er Jahre in Afghanistan schlicht die Rolle des guten Samariters spielen wollte. Er pendelte jahrelang zwischen seiner Heimat und dem Kriegsgebiet, nutzte seine exzellenten Verbindungen und warb aus der gesamten arabischen Welt mehrere Millionen Dollar Spendengelder ein, die mit Hilfe des saudischen Geheimdienstes an die richtigen Adressen bei den Mudschahedin weitergeleitet wurden; er knüpfte ein Netzwerk nützlicher Bekanntschaften mit Eliten in Pakistan und mit Stammesführern in Afghanistan; er ließ schweres Baugerät aus der Bin Laden-Company herbeischaffen, um Schützengräben und weit verzweigte Tunnelanlagen als Schutz gegen die sowjetische Luftwaffe auszuheben; und er kümmerte sich um das Wohlergehen der arabischen Freiwilligen, die nicht nur «Fremdenbrigade» genannt wurden, sondern lange Zeit tatsächlich wie Fremdkörper in Afghanistan wirkten.

Seit Mitte der 1980er Jahre trat ein merklich veränderter Bin Laden auf. Er ließ 1986 seine Familie, mehrere Frauen nebst den gemeinsamen Kindern, ins pakistanische Peschawar übersiedeln – ein Hinweis, dass er es mit seinen Plänen für ein intensiveres Engagement im «heiligen Krieg» ernst meinte. In erster Linie ging es ihm um einen effektiveren Einsatz der «arabischen Afghanen». Nicht nur ließ deren Kampfkraft zu wünschen übrig; von konkurrierenden Gruppen wie der Islamischen Vereinigung oder Al-Dschihad umworben, verzettelten sie sich obendrein in Kraft raubenden Scharmützeln um die richtige Weltanschauung. Aus diesem bunten Haufen – von der nationalen und ethnischen Zugehörigkeit ebenso verschieden wie mit Blick auf Alter, Beruf und soziale Herkunft – wollte Bin Laden eine schlagkräftige Truppe machen, eine arabische Fremdenlegion. Im Frühjahr 1987 war in der Nähe von Jalalabad das erste Lager für ungefähr 70 Rekruten bezugsfertig, im Sommer rückten sie erstmals zu einem Einsatz gegen die Rote Armee aus. Offensichtlich dachte Bin Laden damals bereits über die Zeit nach einem Rückzug der Sowjets nach – und über die Frage, wie man den Dschihad in anderen Regionen und gegen andere Gottlose fortsetzen könnte. Dafür wollte er eine Basis, ein Fundament schaffen, eine «Al-Qaida», wie das entsprechende arabische Wort heißt. Die Gründung dieses Zentrums erfolgte im Frühjahr 1988.

Al-Qaida war damals als Signal, als Absichtserklärung gedacht: Der Kampf geht weiter. Wie in Afghanistan sollten sich weltweit aufständische Muslime auf die Unterstützung ihrer arabischen Brüder verlassen können, Al-Qaida würde gut trainierte und glaubensfeste Kämpfer ausbilden und je nach Bedarf zur Verfügung stellen, von der «Basis» würden Gelder und Waffen zur Verfügung gestellt, nicht zuletzt würde Al-Qaida im globalen Propagandakrieg Hilfestellung leisten. Von einer internationalen Terrororganisation kann zu diesem Zeitpunkt noch keine Rede sein, eher von einem Dienstleistungsunternehmen, das anderen seine Unterstützung und Expertise anbietet. Aber dass ein neues Zeitalter angebrochen war, wollte Bin Laden sehr wohl deutlich machen. Die Selbstbeschränkung auf nationale Anliegen und der Kampf innerhalb nationaler Grenzen sollten ein Ende haben. Der Kampf gegen die Gottlosen würde fortan als globaler Dschihad geführt.

Weggefährten und Biographen Bin Ladens streiten seit eh und je über die Gründe dieser Zäsur in seinem Leben. Zweifellos machte er in Afghanistan und Pakistan die Bekanntschaft von Männern, denen der bewaffnete Kampf zu einer Lebensform geworden war: Stammesführer, Islamgelehrte und «Warlords» wie Abdul Rasul Sayyaf, Jalaluddin Haqqani oder Gulbuddin Hekmatyar, Exilanten wie Ayman al-Zawahiri, der schon in den 1970er Jahren im ägyptischen Untergrund tätig gewesen war und von Peschawar aus seine Terrorgruppe Al-Dschihad neu organisieren wollte. Auch dürfte die sowjetische Kriegsführung, die Taktik der verbrannten Erde und die Rücksichtslosigkeit gegenüber der Zivilbevölkerung, seinen Hass auf die Gottlosen bestärkt haben. Wie sehr diese Faktoren auch immer ins Gewicht fielen, entscheidende Bedeutung kommt ihnen wohl nicht zu. Vermutlich gab ein doppeltes Erfolgserlebnis am Ende den Ausschlag. Bei der Organisation der «arabischen Afghanen» spürte Bin Laden, dass er Gruppen nicht nur organisieren, sondern auch steuern und beeinflussen konnte, dass man ihm Respekt entgegenbrachte und viele ihn sogar verehrten. Ob die aus dieser Zeit überlieferten Erzählungen über die Tapferkeit und den militärischen Heldenmut Bin Ladens aufgebauscht oder gar – wie manche vermuten – frei erfunden sind, spielt so gesehen keine Rolle. Wesentlich ist die in sie verwobene Botschaft von der Geburtsstunde einer charismatischen Führerfigur. Zweitens hatten Muslime Ende 1988 erstmals seit Menschengedenken wieder einen militärischen Sieg errungen, ausgerechnet gegen eine Supermacht. Für einen tief religiösen Menschen wie Bin Laden war dieser Triumph gleichsam ein göttliches Zeichen, ein Auftrag, die ihm zugewachsene Rolle in Zukunft tatsächlich auszufüllen und den Islam zu weiteren glorreichen Siegen zu führen. In Afghanistan ging er also den letzten Schritt auf dem langen Weg eines religiösen Fundamentalisten und verstand fortan den Dschihad als alltägliche, von Gott jedem Gläubigen aufgetragene Pflicht.

Einerseits schienen die Zeichen für eine Fortsetzung des Kampfes günstig. Nach dem Rückzug der Sowjets blieben zahlreiche entwurzelte Kämpfer – von 3000 bis 6000 ist die Rede – aus aller Herren Länder in Afghanistan zurück, eine Truppe ganz nach den Vorstellungen Bin Ladens: staatenlos, flexibel und erfahren. Andererseits war keineswegs klar, mit welchem Ziel dieser Kampf geführt werden sollte und was sich hinter dem Mantra verbarg, die heiligen Stätten und alle in Feindeshand befindlichen Gebiete zu befreien: ein einheitlicher islamischer Staat, ein Kalifat, von Teheran bis Kairo? Also auch der Sturz ketzerischer Regime wie in Saudi-Arabien oder Ägypten? Oder ging es hauptsächlich um Palästina? Und mit welchen Mitteln sollte diese Befreiung zuwege gebracht werden? Fraglich war nicht zuletzt die Zuverlässigkeit der in Afghanistan gestrandeten Söldner. Bei näherer Betrachtung zeigt sich nämlich, dass von einer Truppe durchweg todesbereiter Märtyrer keine Rede sein konnte. Viele waren schlicht aus Neugierde nach Afghanistan gekommen. Oder weil sie nach dem Abschluss von Schule und Studium nichts Richtiges mit sich anzufangen wussten; auch von Freizeitkriegern mit Lust auf Abenteuerurlaub wird bisweilen gesprochen.[5] Noch immer war Al-Qaida in erster Linie eine Vision, der Tagtraum eines in Afghanistan zu neuer Tatkraft gereiften Fundamentalisten.

Osama Bin Laden als Terror-Unternehmer

Vielleicht wäre es trotz allem bei einem Tagtraum geblieben, hätte Saddam Hussein nicht im August 1990 den Nachbarstaat Kuwait überfallen und den ersten Golfkrieg provoziert. Nach seiner Rückkehr vom Hindukusch hatte sich Osama Bin Laden wieder den Geschäften im Familienunternehmen gewidmet – mit dem gewohnten Erfolg. Die wenigen Ausflüge in die Politik hingegen waren in jeder Beziehung dilettantisch, etwa der Plan, mit Hilfe einer in Afghanistan ausgebildeten Freischärlertruppe das marxistische Regime im Südjemen zu stürzen. Wie lange er noch gegen die Realität anstürmen konnte oder wollte, schien fraglich. Als freilich die USA ihre Invasionsstreitmacht gegen den Irak in Saudi-Arabien in Stellung brachten, verkündete Bin Laden mit großer Geste das Ende der Zurückhaltung. «Sündenfall», «Verrat an Mohammed», «Entweihung der heiligen Stätten Mekka und Medina»: Alle, die sich damals in seiner Nähe aufhielten, berichteten von einer grenzenlosen, durch nichts und niemanden zu besänftigenden Wut Bin Ladens. Er nahm zum Verteidigungsminister in Riad Kontakt auf, bat ihn, die Amerikaner des Landes zu verweisen und statt ihrer die ehemaligen Söldner aus Afghanistan gegen die irakische Armee aufzubieten: «Wir haben schließlich die Sowjets aus Afghanistan vertrieben.» Dass er kein Gehör finden würde, stand fest. Ebenso klar war, dass Bin Laden jetzt mit seinem Heimatland brechen und sein Augenmerk endgültig auf den globalen Dschihad richten würde. Genauer gesagt: auf den Westen, der seines Erachtens mit der Truppenpräsenz im Land der heiligen Stätten dem gesamten Islam den Krieg erklärt hatte. «Es kann nicht angehen, dass man darüber schweigt, wie sich das Land zum amerikanischen Protektorat entwickelt und die christlichen Soldaten es mit ihren schmutzigen Schuhen schänden. […] Diesen schmutzigen, ungläubigen Kreuzzüglern darf nicht gestattet werden, im heiligen Land zu bleiben.»[6]

Nach einem Jahr der Umorientierung in Peschawar siedelte Bin Laden Ende 1991 mit seiner Familie und der Mehrzahl der Al-Qaida-Aktivisten – ungefähr 100 Mann – in den Sudan über. Dort hatten sich zwei Jahre zuvor Islamisten an die Macht geputscht. Und vermutlich versprach sich Bin Laden unter ihrem Schutz die beste Gelegenheit zu einem ungestörten Aufbau von Al-Qaida. Die finanziellen Grundlagen für ein neues Leben hatte er alsbald geschaffen. Bin Laden investierte erheblich in die Reparatur und Erweiterung der Verkehrswege im Sudan, stieg zum größten Grundbesitzer und Agrarunternehmer des Landes auf, hielt alsbald das Monopol beim Anbau von Sesam, Mais und Kautschuk. Aber die wirtschaftlichen Tätigkeiten waren im Grunde nur noch Mittel zum Zweck des Dschihad. Vom Sudan aus knüpfte er weltweit Kontakte mit fundamentalistischen Gruppen, bot finanzielle Hilfe an oder lotete gemeinsame Projekte aus. Die einschlägige Propaganda lief seit 1992 auf Hochtouren. In drastisch formulierten Kommuniqués rechnete er mit der Innen- und vor allem mit der Außenpolitik Saudi-Arabiens ab. Zum Hauptfeind indes erklärte er die USA, ein seines Erachtens moralisch entkerntes Land, außerstande, im Krieg nennenswerte Verluste zu ertragen und deshalb auch von militärisch schwachen Gegnern verwundbar. «Den Kopf der Schlange [abzuschneiden]» galt fortan als die dringende Aufgabe jedes Muslimen.[7]

Aber die vom Sudan aus geplanten und umgesetzten Terroraktionen wurden Bin Laden und der im Aufbau begriffenen Al-Qaida fast zum Verhängnis. Über die Hintergründe dieser Anschläge ist nur wenig bekannt. Wie es scheint, gab Bin Laden Geld für die erste islamistische Attacke innerhalb der USA – die versuchte Sprengung des World Trade Center im Februar 1993. Ob und inwieweit er auch an den Plänen beteiligt war, im gleichen Jahr weitere Objekte in New York in die Luft zu jagen – nämlich die George Washington-Brücke, den Lincoln- und Holland-Tunnel, das UNO-Gebäude und das örtliche Büro des FBI – ist bis dato nicht geklärt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war Al-Qaida zwischen 1992 und 1995 auch an diversen Attacken auf amerikanische Streitkräfte im Jemen, in Saudi-Arabien und in Somalia beteiligt, ebenso am Bombenanschlag auf eine Wohnanlage von US-Truppen, die Khobar Towers, im saudi-arabischen Dhahran im Juni 1996, der 20 Personen das Leben kostete und 372 verletzte. Obendrein beschuldigte die ägyptische Regierung Bin Laden auch der Zusammenarbeit mit Al-Dschihad, der von Ayman al-Zawahiri geführten Untergrundorganisation. Auf deren Konto gingen unzählige Morde in Ägypten und nicht zuletzt das gescheiterte Attentat auf Präsident Husni Mubarak in Addis Abeba am 26. Juni 1995. Fortan nahm der internationale Druck auf die Regierung des Sudan erheblich zu. Und Bin Laden – dem das saudische Königshaus bereits im Jahr zuvor die Staatsbürgerschaft entzogen hatte – war mit seiner Organisation international zur Fahndung ausgeschrieben.

Zunächst setzte das Regime in Khartum unter Hasan al-Turabi und Omar al-Bashir auf die übliche Taktik des Aussitzens und verweigerte die Auslieferung von Verdächtigen. Als aber nach den USA auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im April 1996 Sanktionen gegen den Sudan verhängte, wurde Bin Laden binnen vier Wochen des Landes verwiesen. Aus dem einst für seinen Reichtum Bewunderten war ein beinahe Mittelloser geworden. Abgelenkt von politischen Aktivitäten, hatte er seine unternehmerische Tätigkeit schon längere Zeit schleifen lassen, musste Ende 1994 den Angehörigen von Al-Qaida gar ihren Sold kürzen. Was von seinen Besitzungen übrig geblieben war, konfiszierten im Mai 1996 ohne jede Entschädigung die Potentaten des Sudan – Baumaschinen, Ackerland, Pferdegestüte. Angeblich verlor Bin Laden damals 160 Millionen Dollar auf einen Schlag. Auch Al-Qaida war bankrott, viele Söldner kehrten ihr den Rücken. «Jedes Mitglied», so Lawrence Wright, «erhielt einen Scheck über 2400 Dollar und ein Flugticket nach Hause.»[8]

Für Osama Bin Laden blieb im Mai 1996 nur noch die Zuflucht in das vom Bürgerkrieg zerfressene Afghanistan. In ein Land, dessen seit eh und je schwaches institutionelles Gefüge vollends zusammengebrochen war, in dem verschiedene Stämme um die Vorherrschaft kämpften, das von marodierenden Banden und Drogenbaronen ausgeplündert wurde und in dem Kriegsherren wie Ismael Khan, Rashid Dostum oder Gulbuddin Hekmatyar längst auf eigene Rechnung und zu Lasten aller wirtschafteten. Faktisch funktionierte die Ökonomie nach den Regeln des Faustrechts: Die «Warlords» konfiszierten Häuser und Land, legten nach Gutdünken Handels- und Transportsteuern fest, derweil die Bauern nur noch einen Bruchteil des ohnehin kargen Acker- und Weidelandes nutzen konnten. Der Rest der Fläche war mit Landminen verseucht und lebensgefährlich für jeden, der sie betrat. Wer sich den kleinen oder großen Potentaten nicht fügte, musste um sein Leben fürchten. Afghanistan war in allen Teilen zu einem rechtsfreien Raum geworden, erlebte eine der gewalttätigsten Epochen in seiner ohnehin von Gewalt durchdrungenen Geschichte.

Im Grunde zahlte Afghanistan die Zeche für den Kalten Krieg, für die Tatsache, dass die Sowjetunion und die USA sich seit 1979 einen Abnutzungskrieg um die Vorherrschaft im «asiatischen Krisenbogen» (Zbigniew Brzezinski) geliefert und Afghanistan ohne Rücksicht auf die langfristigen Folgen instrumentalisiert hatten. Nach dem Rückzug der Sowjets Ende 1988 konnte sich der letzte kommunistische Statthalter, Mohammed Nadschibullah, noch dreieinhalb Jahre an der Macht halten. Die sich gegenseitig argwöhnisch beäugenden Fraktionen der Mudschahedin – Gulbuddin Hekmatyar auf der einen Seite, Ahmed Schah Masud auf der anderen Seite – einigten sich zwar auf das Modell einer «rotierenden Präsidentschaft». Aber die Teilung der Macht war nur von kurzer Dauer. Der Bürgerkrieg lief in der Folge vollends aus dem Ruder, befeuert durch religiöse Konflikte sowie durch ethnische Rivalitäten zwischen den Paschtunen und einer Vielzahl anderer Gruppen. Ganz zu schweigen von der Militärhilfe, die konkurrierende Nachbarn wie Russland, Indien, Pakistan, der Iran, Usbekistan, Turkmenistan oder Tadschikistan ihren jeweiligen Protagonisten in Afghanistan zuschanzten. Nachdem bereits 1,5 Millionen Afghanen im Krieg gegen die Sowjets umgekommen waren, wurden jetzt noch einmal Zehntausende Zivilisten getötet, die Hauptstadt Kabul bestand alsbald nur noch aus Ruinen.[9]

Landkarte Afghanistan/Pakistan

In diesem Chaos gediehen die Taliban, aus der Kriegsmüdigkeit der Bevölkerung und der allgemeinen Sehnsucht nach Ruhe und Stabilität schöpften sie ihre Kraft. Taliban – der Name heißt «Religionsschüler» und beschreibt Kriegswaisen und Söhne afghanischer Paschtunen, junge Männer, die von Kindesbeinen nichts anderes als Flüchtlingslager gesehen hatten und für die es, wenn überhaupt, nur eine Perspektive gab: den Unterricht in pakistanischen Koranschulen. Hunderttausende wurden in den sogenannten Madrassas unentgeltlich ausgebildet. Ihr Verständnis von Gerechtigkeit und gerechter Regierung spiegelte die Unterweisung in einer extremen Lesart des Islam. Frauen ist Bildung und Ausbildung zu verbieten, Freizeitvergnügen – sei es Musik und Fernsehen, sei es Hunderennen oder Billardspiel – haben in einer islamischen Gesellschaft keinen Platz, die Gebote des Korans sind Gesetz in allen Lebenslagen. Wo immer sie zu Macht und Einfluss kamen, setzten die Taliban ihre Botschaft in die Tat um. Mädchenschulen wurden geschlossen, Frauen dürfen das Haus nur in Ausnahmefällen verlassen, Diebstahl wird mit dem Abhacken von Gliedmaßen und weiblicher Ehebruch mit Steinigung bestraft, über die Hinrichtung von Mördern entscheidet die Familie des Opfers. Dergleichen Fundamentalismus ist der afghanischen Kultur und Tradition eigentlich fremd.[10] Aber die Taliban versprachen Frieden und die Entwaffnung der verhassten Milizen, sie verfügten mit den Mullahs Mohammed Omar, Mohammed Ghaus und Mohammed Rabbani über im Krieg gegen die Kommunisten erprobte und weithin respektierte Führer. Als sie im Oktober 1994 Kandahar und knapp zwei Jahre später Kabul eroberten und der Rest des Landes ebenfalls in greifbarer Nähe schien, waren innerhalb wie außerhalb Afghanistans viele zu einem Arrangement mit den Taliban bereit.

Auf Saudi-Arabien konnten sie sich ganz besonders verlassen, von dort flossen regelmäßig Summen in Millionenhöhe. Auch der Nachbar Pakistan zeigte sich als großzügiger Verbündeter. Daran lassen unzählige in den USA seit 2007 freigegebene Dokumente keinen Zweifel. Mit Geld, Nahrungsmitteln, Treibstoff, Munition und Waffen kam man den Gotteskriegern zur Hilfe, pakistanische Soldaten – Paschtunen aus dem sogenannten «Grenzkorps» – bildeten Einheiten der Taliban aus und kämpften sogar an ihrer Seite in Afghanistan. Von 6,5 Millionen Dollar zusätzlicher Unterstützung allein für die zweite Hälfte des Jahres 1998 wusste die amerikanische Botschaft in Islamabad zu berichten. Dass die pakistanischen Stammesgebiete im Nordwesten des Landes den Taliban als Rückzugs- und Aufmarschräume zur Verfügung standen, erwies sich auf lange Sicht als noch wichtigerer Beitrag.[11] Zweifellos spielten religiöse Gründe aus Sicht der pakistanischen Regierung eine erhebliche Rolle, nicht zu vergessen die Rücksichtnahme auf die große Zahl von Paschtunen im eigenen Land. Den Ausschlag gab freilich ein geopolitisches Kalkül: Afghanistan sollte auf keinen Fall zur Einflusszone Indiens werden. Im Gegenteil: Das Land mit Hilfe der Taliban zu stabilisieren, versprach einen Zugewinn an «strategischer Tiefe» gegenüber dem Erzfeind. Und nicht zuletzt wollte man in Afghanistan Guerillas zur Vertreibung der Inder aus Kaschmir ausbilden.

«Die Taliban halten große Stücke auf die USA», ließ Mullah Omar im Oktober 1996 von einem Emissär ausrichten. «Sie wissen die Hilfe während des Dschihad gegen die Sowjets zu schätzen und streben gute Beziehungen mit den Vereinigten Staaten an.»[12] Amerikanische Diplomaten hatten sichtlich Probleme mit diesen Avancen. Einerseits gab es an der radikal islamischen Ausrichtung der Taliban keinen Zweifel. Andererseits wussten Botschafter in der Region von der pragmatischen, wenn nicht opportunistischen Seite der Gotteskrieger zu berichten. Sie nahmen Vertreter unterschiedlichster politischer Richtungen, Kommunisten eingeschlossen, in ihren Reihen auf, selbst in der Führung schienen diverse Fraktionen um Einfluss zu ringen, von einer Dominanz Mullah Omars konnte offenbar nicht oder noch nicht die Rede sein. Am Ende einigte man sich in Washington auf eine Politik der «begrenzten Kooperation» mit dem Ziel, die Taliban «zu mäßigen und zu modernisieren», wie es in einem Memorandum vom März 1997 hieß.[13] In anderen Worten: Noch kämpften verschiedene Seiten um die Macht in Kabul. Die Beteiligung der Taliban an einer Koalitionsregierung war nach Lage der Dinge nicht mehr zu verhindern. Aber einen militärischen Triumph über die Konkurrenten und damit ihre Alleinherrschaft wollte die Regierung Clinton unter keinen Umständen hinnehmen – unabhängig davon, wie sie mit dem ungebetenen Gast Osama Bin Laden umgingen.[14]

Dass ein großer Konflikt mit den Taliban ins Haus stand, zeigte sich schon wenige Wochen nach der Ankunft Bin Ladens in Afghanistan. Mittlerweile hatte er das mediale Einmaleins internationaler Terroristen gelernt, nämlich so viel wie möglich Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und die Sensationslust der Medien zur kostenlosen Werbung in eigener Sache zu nutzen. «Wie Kugelfische bliesen sich Al-Qaida und Bin Laden auf», so der treffende Vergleich von Lawrence Wright, «um größer zu wirken, als sie in Wahrheit waren.»[15] «Kriegserklärung gegen die Amerikaner, die das Land der zwei heiligen Stätten besetzt halten» lautete die Überschrift einer Erklärung vom 23. August 1996, veröffentlicht in einer arabischen Zeitung und auf der Website einer saudi-arabischen Dissidentengruppe. «Die Mauern der Unterdrückung und Demütigung können nur im Hagel von Kugeln zum Einsturz gebracht werden.» Auf zwölf Seiten erläuterte Bin Laden die Grundzüge der Politik von Al-Qaida – ein Manifest, das bis heute unverändert gültig ist. Von Anfang bis Ende drehte sich alles um die Außenpolitik der USA, um die Präsenz von Amerikanern auf der arabischen Halbinsel, um die Unterstützung «tyrannischer Regierungen» in der muslimischen Welt, um die Hilfe für Israel und anderer «Feinde» des Islam wie Russland, China und Indien. «Euch zu terrorisieren, während ihr in unserem Land Waffen tragt, ist legitim und unsere moralische Pflicht.» Und im Namen der Rekruten von Al-Qaida richtete er einige Worte an Verteidigungsminister William Perry: «Ich versichere dir, William, dass diese jungen Leute den Tod genauso lieben, wie ihr das Leben liebt. […] Diese jungen Menschen werden […] dir singend erwidern, dass es zwischen uns nichts zu erklären gibt, es gibt nur Töten und Nackenschläge.»[16]

Die religiöse Rabulistik öffentlicher Erklärungen vernebelt zumeist den Blick auf das strategische Kalkül Osama Bin Ladens. Umso deutlicher erläuterte er seine Absichten, die Mittel und Wege einer langfristig konzipierten Politik, im Gespräch mit Vertrauten und Verwandten. Militärisch ist gegen eine Supermacht nichts auszurichten; wer es trotzdem versucht, bekommt noch nicht einmal eine zweite Chance. Sosehr Bin Laden in dieser Hinsicht zu Realismus riet, sosehr verstieg er sich andererseits in Phantasien über die ökonomische und psychologische Verwundbarkeit der USA. Von Afghanistan lernen, heißt siegen lernen – so sein Credo. Mit Geduld und Ausdauer hatte man den Sowjets in den 1980er Jahren eine derartige Last aufgebürdet, dass ihnen aus wirtschaftlichen Gründen gar keine andere Wahl als der Rückzug blieb. Warum sollte diese Strategie des langsamen Ermattens gegenüber den Amerikanern nicht funktionieren? Die Frage war rhetorischer Natur. Es kam darauf an, die Vereinigten Staaten unablässig zu provozieren und mit Nadelstichen zu reizen – so lange, bis sie zu den Waffen griffen und sich in einen Krieg stürzten, der ihr moralisches Durchhaltevermögen überforderte. In anderen Worten: Osama Bin Laden war auch nach Afghanistan gegangen, um die Amerikaner nach Afghanistan zu locken. «Sobald Soldaten in Leichensäcken heimkehren, geraten die Amerikaner in Panik und ziehen sich zurück. Einem solchen Land muss man nur zwei oder drei harte Schläge versetzen, dann flieht es vor Angst. […] Es kann Glaubenskriegern nicht standhalten, die keine Angst haben vor dem Tod.»[17] Afghanistan sollte zu einem zweiten Vietnam und wie so oft in seiner Geschichte zum «Friedhof der Imperien» werden.

Die Führung der Taliban war von diesen Auftritten zunächst sichtlich irritiert. Wie immer man zu Bin Laden stand, sich offen mit den USA anzulegen erschien selbst den Kompromisslosen als selbstmörderisch. Anfang Januar 1997 versuchten Mullah Mohammad Rabbani und andere hochrangige Funktionäre in Gesprächen mit amerikanischen Diplomaten in Pakistan die Sorgen der USA zu zerstreuen. Sie betonten das traditionelle Gastrecht der Paschtunen – und mit unüberhörbar ironischem Unterton, dass Bin Laden die gleichen Rechte wie afghanische Flüchtlinge in den USA in Anspruch nahm. Terroristische Aktivitäten würden die Taliban auf keinen Fall dulden und mit sofortiger Ausweisung beantworten. Als Zeichen guten Willens bot man gar eine Inspektion verdächtiger Gebiete an: Amerikanische Experten sollten sich persönlich davon überzeugen, dass Trainingscamps für Terroristen entweder nicht existierten oder längst aufgelöst worden waren. Ob dieses Angebot ernst gemeint war, ob die Emissäre der Taliban ein Verwirrspiel trieben oder ob andere, eher auf Konfrontation bedachte Kräfte in der Folge sich durchsetzen konnten, ist schwer zu entscheiden. In jedem Fall kam die in Aussicht genommene Rundreise nicht zustande. Auf Geheiß von Mullah Omar mussten Osama Bin Laden und sein Tross aber die Höhlenanlagen von Tora Bora bei Dschalalabad aufgeben und sich in einer verlassenen Landwirtschaftsanlage in der Nähe von Kandahar ansiedeln. Wie es hieß, wollte man den illustren Gast auf dem Gelände der «Tarnak Farms» besser unter Kontrolle halten; oder einfach besser schützen.[18]

Zur gleichen Zeit entwickelte sich Afghanistan zum Mekka für Gotteskrieger und Terroristen aus der ganzen Welt. Genaue Daten liegen nicht vor; aber zeitgenössische Beobachter gehen davon aus, dass die Mehrheit aus Saudi-Arabien stammte. Die Ägypter stellten ebenfalls eine große Gruppe, zumeist Militante aus den Reihen der Islamischen Vereinigung und von Al-Dschihad, die mit der «Aussöhnungspolitik» ihrer Organisationen nicht einverstanden waren und auf der Suche nach neuen Betätigungsfeldern Ägypten verließen. Zu diesen von Haus aus gut situierten Legionären gesellten sich Muslime aus Algerien und der westeuropäischen Diaspora, sozial und kulturell Entwurzelte mit dem gleichen Ziel: sich militärisch für einen Einsatz in ihrer Heimat oder an Brennpunkten muslimischen Widerstands wie Bosnien oder Tschetschenien ausbilden zu lassen. Zwischen 1996 und 2001 sollen sich zwischen 10.000 und 20.000 Dschihadisten aus mehr als 40 islamischen Ländern in afghanischen Lagern aufgehalten haben. Ihre Ausbildung dauerte mehrere Monate und deckte alle für den Terror relevanten Bereiche ab: den Bau von Bomben und Sprengfallen, Flugzeugentführungen, Selbstmordattentate, Techniken des Guerillakrieges, Umgang mit leichten und schweren Waffen, Belastungsfähigkeit in Extremsituationen. Aus dem magischen Ort des Sieges über die Sowjetunion war ein Zentrum der Initiation und Bewährung für global ausgerichtete Terrorgruppen geworden.

Wie und mit wessen Hilfe Osama Bin Laden Zugriff auf diese paramilitärischen Lager bekam, ist unklar. Fest steht indes, dass die Taliban einige Einrichtungen an «arabische Afghanen» und radikale Gruppen aus Pakistan abgetreten hatten. Und offensichtlich stand der pakistanische Militärgeheimdienst «ISI» hinter der Entscheidung, einige Lager, etwa in der Gegend um Khost, in die Obhut von Bin Laden zu geben. Er sollte sein Geschäftstalent und seine Verbindungen für einen raschen Ausbau einsetzen und insbesondere dafür sorgen, dass neue Untergrundkämpfer für den Einsatz in Kaschmir rekrutiert wurden. Auf diese Weise kam Al-Qaida beispielsweise mit der für ihre extreme Militanz bekannten Gruppe Harkat-ul-Ansar in Kontakt. Von den Tausenden, die im Lauf der Jahre in Afghanistan ausgebildet wurden, schlossen sich nur wenige Hundert Al-Qaida an. Wichtiger aber als die formelle Mitgliedschaft war die Tatsache, dass Al-Qaida seither über ein organisatorisches Zentrum für ein weltweites Netz teils informeller, teils enger Kontakte verfügte – die Spuren weisen nach Kenia, Somalia, Ägypten, Usbekistan, die Philippinen, Libyen, Jemen, Tschetschenien und Palästina, um nur die wichtigsten zu nennen. Vermutlich spielten die in Afghanistan geknüpften Beziehungen auch bei der Planung des Massakers von Luxor im November 1997 eine Rolle; wie mittlerweile nachweisbar ist, finanzierte Bin Laden den Anschlag auf die Tempelanlage. Überliefert ist auch, dass Bin Laden die Lager wiederholt besuchte, Vorträge hielt und persönlich mit den Rekruten sprach. Wer für «Sonderaufgaben» wie Selbstmordeinsätze geeignet schien, wurde zu weiteren Gesprächen auf das private Anwesen von Bin Laden gebeten und fortan von Mohammed Atef, dem militärischen Administrator von Al-Qaida, betreut.

Offenbar beflügelt durch das Anwerben unerwartet vieler Dschihadisten und die militärischen Erfolge der Taliban verkündeten Osama Bin Laden und Ayman al-Zawahiri im Februar 1998 die Gründung einer neuen Koalition namens «Internationale Islamische Front für den Dschihad gegen Juden und Kreuzfahrer». Vom pompösen Namen abgesehen, hatte sich in der Sache nichts geändert. Al-Qaida war und blieb unter den sechs beteiligten Gruppen die beherrschende Organisation mit ungefähr 3000 in Afghanistan präsenten Kämpfern. «Organisation» ist streng genommen der falsche Begriff. Vielmehr handelt es sich um ein loses Netzwerk oder eine «Terror-Holding», die auf allen Erdteilen vertreten ist und diverse bewaffnete Zellen personell wie finanziell unterstützt. Wer unmittelbar beteiligt ist und auf wie viele Sympathisanten oder gelegentliche Unterstützer Al-Qaida zurückgreifen kann, ist kaum zu sagen. Rätsel gibt auch die operative Arbeit auf. Wie es scheint, wird von Fall zu Fall jeweils neu entschieden. Mal handeln die Anführer der weit verstreuten Gruppen autonom, mal ist – wie bei der Planung und Durchführung von «9/11» – die «Zentrale» um Bin Laden federführend. Dass die jährlichen Etats von schätzungsweise 30 Millionen Dollar nicht aus Bin Ladens Privatvermögen bestritten wurden, liegt angesichts der vergleichsweise bescheidenen Erbschaft und des Bankrotts im Sudan nahe. Vielmehr flossen private Gelder überwiegend aus Saudi-Arabien und den anderen Golfstaaten, darunter auch zweckentfremdete Spenden, die ursprünglich in Moscheen für wohltätige Zwecke gesammelt worden waren. Nicht in Geld aufzuwiegen war das von Bin Laden angehäufte propagandistische Kapital und die Tatsache, dass er einem Haufen chronisch verfeindeter Terroristen eine gemeinsame Stimme und Orientierung gab: den Dschihad gegen die USA.

Am 23. Februar 1998 erneuerte Osama Bin Laden die Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten – diesmal im Duktus einer Fatwa, weil zu den Unterzeichnern auch Islamgelehrte zählten, denen ein Recht auf religiös bindende Erlasse zustand: «Folglich […] teilen wir allen Muslimen folgendes Urteil mit: Die Amerikaner und ihre Verbündeten zu töten, ob Zivilisten oder Soldaten, ist eine Pflicht jedes Muslims, der es tun kann, in jedem Land, wo er sich befindet, bis die Al-Aqsa-Moschee und die große Moschee [in Mekka] von ihnen befreit sind, bis ihre Armeen alle muslimischen Gebiete verlassen […].»[19] Die Botschaft war denkbar einfach: Weil die Amerikaner Krieg gegen den Islam führen, töten sie überall und in erster Linie Unschuldige. Siehe Irak und die unter dem Wirtschaftsembargo ganz besonders leidenden Kinder. Also kann umgekehrt niemand verlangen, dass Muslime auf Zivilisten Rücksicht nehmen. Im Gegenteil: Als Wähler und Unterstützer ihrer Regierungen gehören sie zur Kriegspartei und sind mithin legitime Ziele. Monat um Monat verbreitete Bin Laden diese Botschaft auf allen medialen Kanälen, darunter auch der amerikanische Fernsehsender «ABC». Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste: Bin Laden bereitete die Welt auf den ersten großen Anschlag von Al-Qaida vor.

Am 7. August 1998 explodierten vor den amerikanischen Botschaften in Nairobi (Kenia) und Daressalam (Tansania) gewaltige Sprengsätze, 224 Menschen wurden getötet und mehr als 4500 verletzt. 13 Tage später, am 20. August, befahl Präsident Bill Clinton einen Angriff mit 70 Cruise Missiles auf Ausbildungslager von Al-Qaida und Harkat ul-Ansar in der Nähe von Khost und Jalalabad. Der Einsatz forderte ungefähr 30 Tote und ebenso viele Verletzte. Am gleichen Tag bombardierte die US-Luftwaffe eine Fabrikanlage im sudanesischen Khartum, in der angeblich mit finanzieller Unterstützung Bin Ladens chemische Ingredienzien für Nervengas produziert wurden; tatsächlich handelte es sich um den landesweit größten Betrieb zur Herstellung von Medikamenten.

Von den Zeitgenossen kaum wahrgenommen, kristallisierten sich in diesen beiden Augustwochen Faktoren von bleibender Wirkung heraus: Bin Laden hatte die USA nicht allein zum Hauptgegner erklärt, sondern auch zum primären Zielobjekt bestimmt; innerhalb der amerikanischen Regierung grassierte bereits die Angst vor Massenvernichtungswaffen in der Hand von Terroristen; der Versuch, mit militärischen Mitteln der terroristischen Gefahr Herr zu werden, drohte den Schaden eher zu vergrößern als einzudämmen. Letzteres war schon damals mehr als eine bloße Vermutung. Die Vergeltungsaktionen vom 20. August bescherten allen möglichen Terrororganisationen und insbesondere Al-Qaida einen bemerkenswerten Zulauf neuer Rekruten. Und Bin Laden verkaufte angeblich mehrere der auf Afghanistan abgefeuerten Tomahawk-Raketen für zehn Millionen US-Dollar an China; sie waren in den Lagern von Al-Qaida gelandet, aber nicht explodiert.[20] Obendrein setzten sich unter dem Eindruck der Luftangriffe die Betonköpfe in den Reihen der Taliban endgültig durch. Genauer gesagt jene verbohrten Ideologen, die einer bedingungslosen Feindschaft zum Westen das Wort redeten und Osama Bin Laden unter keinen Umständen an die USA ausliefern wollten.

Gewaltige Sprengkraft: Die völlig zerstörte US-Botschaft in Nairobi nach dem Anschlag durch Al-Qaida.

Jagd auf Osama Bin Laden

Mullah Omar persönlich erläuterte die Position der Taliban am frühen Morgen des 22. August 1998 in einem von Kandahar aus geführten Telefonat. Es war das erste und bisher einzige Mal, dass der Führer der Taliban das direkte Gespräch mit einem amerikanischem Diplomaten suchte – in diesem Fall mit Michael E. Malinowski, Abteilungsleiter im Außenministerium. In höflichen, aber unmissverständlichen Worten stellte der Afghane drei Punkte klar. Die amerikanische Militäraktion würde erstens zu einer neuen Welle des Antiamerikanismus in der islamischen Welt, möglicherweise auch zu weiteren terroristischen Angriffen führen. Zweitens müsste Washington endlich Beweise für Bin Ladens Terroraktivitäten liefern. Er zweifelte offensichtlich an der Stichhaltigkeit einschlägiger Beschuldigungen und warnte vor einer Personalisierung des Problems. Ob man Bin Laden des Landes verwies oder weiterhin Gastrecht gewährte, das grundsätzliche Problem blieb seines Erachtens unberührt – nämlich die Haltung der Vereinigten Staaten zum Islam. Deshalb sollten die USA drittens ihre Truppen umgehend aus der Golfregion und den Ländern mit heiligen Stätten abziehen.[21]

In anderen Worten: Die von den Taliban unmittelbar nach den Angriffen abgegebenen Erklärungen waren ernst gemeint. «Wir werden Bin Laden niemals an irgendjemanden ausliefern und werden ihn mit unserem Blut verteidigen, koste es, was es wolle», hatte Mullah Omar am 21. August 1998 öffentlich erklärt und damit die Fatwa der Mullahs Zakiri und Shinwari bekräftigt, die alle Muslime zum Schutz Bin Ladens aufriefen. Als wären diese Worte nicht deutlich genug, legte der Sprecher der Taliban und Mullah Omars engster Vertrauter, Mullah Wakil Ahmed, noch einmal nach: «Wenn Kandahar mit ähnlichen Schlägen gegen Washington hätte Vergeltung üben können, wir hätten es getan.»[22] Osama Bin Laden dankte es seinen Gastgebern mit einer ganz und gar eigennützigen Geste. Er leistete kurz darauf einen Treueid auf Mullah Omar und erkannte ihn als «Führer der Gläubigen», als Amir-ul Momineen, an – ihre politische Liaison war damit auch religiös grundiert und faktisch unangreifbar.

Das diplomatische Geplänkel der nächsten Wochen und Monate zeugte von der verfahrenen Situation. Die Taliban blieben in Kontakt zu amerikanischen Gesprächspartnern, betonten ihre Dankbarkeit für die Hilfe der USA im Kampf gegen die Sowjetunion und das grundsätzliche Interesse an einer «friedlichen Lösung» des Problems Bin Laden. Wiederholt forderte Wakil Ahmed im Herbst 1998 amerikanische Beweise gegen den Verdächtigen, die Richtern und Rechtsgelehrten des Islam zur Prüfung vorgelegt werden sollten. Anfang Dezember war von einer kritischen Prüfung nicht mehr die Rede. Vielmehr erklärte Ahmed, dass Bin Laden – «dieser zierliche Mann» – unmöglich die ihm zur Last gelegten Verbrechen begangen haben könnte. Und was machte überhaupt einen Terroristen aus? «Die Vereinigten Staaten sagen, dass Bin Laden unschuldige Menschen getötet hat. Aber haben nicht auch die USA in Khost unschuldige Afghanen getötet? War das etwa kein Verbrechen? Ich halte die USA für Mörder von Afghanen.»[23] So ging es monatelang hin und her, Vertreter der Taliban setzten weitere Fristen für die Vorlage des Beweismaterials, amerikanische Diplomaten in Islamabad ignorierten die Aufforderung, weil sie von vorgesetzter Stelle keine Instruktionen erhielten. Als im Mai 2000 endlich ein Dossier übergeben wurde, wiesen es die Taliban als wenig überzeugend zurück und bezeichneten stattdessen Saddam Hussein als Drahtzieher der Anschläge in Kenia und Tansania. Hier wie da diktierte tiefes Misstrauen das Verhalten. Die USA vermuteten, dass die Taliban eigentlich nur die Zeit bis zu einem endgültigen Sieg im Bürgerkrieg überbrücken wollten. Und die Taliban hatten die USA in Verdacht, dass die Causa Bin Laden Teil einer propagandistischen Langzeitkampagne war und im Falle einer Erfüllung eine endlose Reihe zusätzlicher Forderungen nach sich ziehen würde. Beide Seiten hatten für ihre Unterstellungen gute Gründe.[24]

Im Grunde lief die Antiterror-Politik der USA auf allen Ebenen ins Leere. Die Forderung nach einer Auslieferung Bin Ladens – zwischen 1996 und dem Sommer des Jahres 2001 mehr als 30 Mal vorgetragen – geriet zum bloßen Ritual. Noch nicht einmal das saudische Königshaus konnte Druck ausüben; Mullah Omar ignorierte das Aussetzen der Hilfe ebenso wie den von Riad verkündeten Abbruch diplomatischer Beziehungen. Dass die USA nach der Verabschiedung eines Anti-Terrorismus-Gesetzes im April 1996 weltweit die Konten terroristischer Organisationen einfroren, machte auch auf Bin Laden keinen Eindruck; die ihm über die «Golden Chain» – die «Goldene Kette» mit unendlich vielen Zwischengliedern – aus dem arabischen Raum zufließenden Gelder blieben davon ohnehin unberührt. Osama Bin Laden zu entführen, war ein ständig wiederkehrender Vorschlag in Washington. Aber zumindest im Umfeld des Präsidenten scheint niemand diese Option favorisiert zu haben. So wies Sandy Berger, der Nationale Sicherheitsberater des Präsidenten, wiederholt darauf hin, dass gegen Bin Laden kaum gerichtsverwertbare Dokumente vorlagen und man in einem ordentlichen Prozess mit Freispruch rechnen musste. Spätestens seit dem Herbst 1997 – daran ist angesichts der zur Verfügung stehenden Quellen nicht mehr zu zweifeln – sah Präsident Bill Clinton die Ermordung Bin Ladens durch Geheimagenten als beste Lösung. In einem «Memorandum of Notification» vom Dezember 1998 billigte er einen entsprechenden Plan zur Entführung und gezielten Tötung des Al-Qaida-Chefs noch einmal ausdrücklich. Aber das «Counterterrorist Center» der CIA trat wie die von der CIA eingesetzte Sondereinheit, die sogenannte «Bin Laden Unit», auf der Stelle. Es fehlte an qualifizierten Mitarbeitern, kein einziger CIA-Agent verfügte über die für einen operativen Einsatz notwendigen Sprachkenntnisse, Angehörige afghanischer Stämme, die ihre Kooperation zugesichert hatten, erwiesen sich als rundum unzuverlässig.[25]

Ein Einsatz der Streitkräfte gegen Al-Qaida kam aus verschiedenen Gründen nicht in Frage. Führende Militärs lehnten Kommandounternehmen in einem Umfeld wie Afghanistan rundheraus ab, nicht selten mit dem Hinweis auf Vietnam und die Dynamik eines Krieges, auf den man weder doktrinär noch mental vorbereitet war und den man folglich auch nicht gewinnen konnte. Wie zweifelhaft selbst ein Einsatz von Cruise Missiles war, hatte sich zuletzt im August 1998 gezeigt. Das Risiko eines erneuten Fehlschlags war seither nicht geringer geworden. Kaum jemand in den zuständigen Geheimdiensten konnte sich für die Zuverlässigkeit der Informationen über Bin Ladens Aufenthaltsort verbürgen. Dass während des Balkankrieges im Frühjahr 1999 wegen fehlerhafter Zielangaben die chinesische Botschaft in Belgrad statt der anvisierten serbischen Ziele bombardiert worden war, machte es den Befürwortern einer «militärischen Lösung» nicht einfacher. Wie auch immer: Vom Mai 1999 bis Oktober 2001 wurde nie wieder über Luftangriffe oder Einsätze von Spezialkommandos gegen Afghanistan diskutiert. Auch nicht Mitte Oktober 2000, als ein mit Sprengstoff beladenes Fischerboot den US-Zerstörer «Cole» im Hafen von Aden rammte, 17 Besatzungsmitglieder tötete und 40 verletzte. Der Verdacht fiel sofort auf Al-Qaida – zu Recht, wie mittlerweile bekannt ist: Bin Laden hatte das Ziel bestimmt, die Selbstmordattentäter ausgewählt und das Unternehmen finanziert. Aber zum damaligen Zeitpunkt waren die Beweise noch dürftig. Und ein Krieg auf Verdacht kam für Präsident Clinton nicht in Betracht, wie er in den Anhörungen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu «9/11» deutlich machte. «Er [Präsident Clinton] glaubte nicht, dass ein Präsident verantwortlich handeln würde, wenn er den Angriff auf ein anderes Land befahl und sich dabei nur auf ein ‹vorläufiges Urteil› stützen konnte.»[26] Bis zum 11. September 2001 teilte sein Nachfolger diesen Grundsatz.

David gegen Goliath: Die «USS Cole» nach dem Selbstmordanschlag mit einem zum Torpedo umfunktionierten Fischerboot.

Die Entwicklung in Afghanistan war zu Beginn der Präsidentschaft von George W. Bush unübersichtlich. Im Frühjahr 2001 machten die Taliban auch und gerade in den Nordprovinzen erheblich Boden gut. Diverse Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates, der seit Oktober 1999 mehrmals zu einem internationalen Waffenembargo aufrief, hatten offenkundig ihren Zweck verfehlt. Ob die Taliban den entscheidenden militärischen Schlag würden führen können, erschien vielen Beobachtern trotzdem zweifelhaft. Andererseits zeigten auch ihre Gegner Schwächen. Der Behauptungswille der sogenannten «Nordallianz» stand und fiel mit deren Anführer, Ahmed Schah Masud. Er allein schien in der Lage, politische Streitereien und persönliche Eifersüchteleien im Zaum zu halten, an ihm hing das Einwerben dringend benötigter Hilfe aus dem Westen, dem Iran, aus Russland, Usbekistan und Indien. Vor allem aber war Masud ein taktisch gewiefter Kommandeur mit großer Autorität über seine Truppen, dem man eine Befreiung aus der militärischen Umklammerung durchaus zutrauen konnte.

Führende Taliban rieten damals ihrem Verbündeten Bin Laden von einem Angriff auf die USA ab. Zu groß erschien die Gefahr der Vergeltung, zu sehr fürchteten sie um einen nicht wieder gutzumachenden Rückschlag kurz vor einer Kontrolle über ganz Afghanistan. Als Alternative soll Mullah Omar Attacken gegen Israel empfohlen haben. Wie weit dieser Konflikt tatsächlich reichte und von wem er im Einzelnen ausgetragen wurde, ist nicht bekannt. Osama Bin Laden jedenfalls stellte den Taliban weiterhin erfahrene Al-Qaida-Kämpfer für ihre Offensive zur Verfügung. Vor allem aber versprach er die Ermordung Masuds. Wie es scheint, zog sich das Vorhaben länger als geplant hin. Am 9. September 2001 schließlich zündeten zwei Selbstmordattentäter, die sich als Journalisten ausgegeben und mit Ahmed Schah Masud zu einem Fernsehinterview verabredet hatten, einen Sprengsatz. Der Kommandeur der «Nordallianz» erlag wenige Stunden später seinen Verletzungen, die USA hatten ihren fähigsten Verbündeten in Afghanistan verloren.