A William de Worde, editor accidental del primer periódico del Mundodisco, siempre le ha preocupado la naturaleza de la verdad. Sabe que se esconde en lugares improbables y cuenta con sirvientes extraños. Pero mientras la busca, no le queda más remedio que lidiar con los tradicionales problemas de la profesión periodística, como que...

... todos creen que quieren noticias, pero lo que realmente ansían es leer las cosas que ya saben...

... en cuanto abre el cuaderno y empuña el lápiz, muchos se le acercan sonríentes y formales, otros enmudecen y algunos preferirían directamente verle muerto...

... y de alguna, de alguna forma las hortalizas con formas graciosas siempre terminan colándose en cada edición.

Competencia feroz. Titulares. Erratas. Cobrar cada semana. Y para colmo, la prensa nunca deja de tener hambre: hay que rellenar espacio a toda costa. Aunque tal vez lo que se ha escrito solo sea cierto hasta la próxima edición.

Porque si la verdad se pone las botas, correr tras las mentiras no es lo único que puede hacer.

La vigésimoquinta novela de la serie del Mundodisco es una exquisita parodia y reflexión sobre el mundo de la prensa y todo lo que la rodea. El poder de la pluma y el papel, la creación de opinión pública, las presiones sobre el periodista, la prensa amarilla, la búsqueda de la imparcialidad y la verdad...Todo en el más puro estilo pratchettiano. O pratchéttico. O pratchettense. Sea como sea, ya es hora de usarlo como adjetivo.

*****

Terry Pratchett

La Verdad

La XXV novela del Mundodisco

Traducción

Javier Calvo

*****

Título original: The Truth

© 2000, Terry y Lyn Pratchett

Edición publicada por acuerdo con Transworld Publishers, una división de Random House Group Ltd. Todos los derechos reservados.

© 2009, Random House Mondadori, S. A.

Travessera de Gracia, 47-49. 08021 Barcelona

© 2009, Javier Calvo Perales, por la traducción

Colaborador editorial: Manu Viciano

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Printed in Spain — Impreso en España

ISBN: 978-84-01-33698-0

Depósito legal: B. 43.229-2008

Compuesto en Lozano Faisano, S. L. (L'Hospitalet)

Impreso en A & M Gráfic, S. L. Riera Can Pahissa, 14-16-18. Nave 7-8.

Molins de Reí (Barcelona)

Encuadernado en Lorac Port

L336980

*****

Nota del autor

En ocasiones un autor de fantasía debe señalar lo extraña que es la realidad. La forma en que Ankh-Morpork lidió con sus problemas de inundaciones (véase la página 279 y siguientes) guarda un curioso parecido con la que adoptó la ciudad de Seattle, Washington, hacia finales del siglo XIX. De verdad. Podéis ir a comprobarlo. Probad la sopa de almejas mientras estéis allí.

*****

El rumor se propagó por la ciudad como un fuego desatado (algo que se propagaba bastante a menudo por Ankh-Morpork desde que sus ciudadanos aprendieron las palabras «seguro contra incendios»).

Los enanos pueden convertir el plomo en oro...

Circuló por entre el aire fétido del barrio de los Alquimistas, donde llevaban siglos intentando hacer precisamente eso sin éxito, aunque estaban seguros de que les saldría mañana, o como muy tarde el próximo martes, o a final de mes para ir sobre seguro.

Fue motivo de controversia entre los magos de la Universidad Invisible, donde sabían que ciertamente se podía convertir un elemento en otro, siempre y cuando no importara que volviese a su estado original al día siguiente, ¿y de qué servía aquello? Además, la mayoría de los elementos ya estaban contentos como estaban.

Se infiltró en las orejas llenas de cicatrices, hinchadas y a veces totalmente ausentes del Gremio de Ladrones, cuyos miembros sacaron filo a sus palancas. ¿A quién le importaba de dónde viniera el oro?

Los enanos pueden convertir el plomo en oro...

Llegó a los fríos pero increíblemente agudos oídos del patricio, y lo hizo bastante deprisa, porque no se podía durar mucho tiempo como gobernante de Ankh-Morpork sin ser el primero en enterarse de todo. El patricio suspiró, tomó nota del asunto y la añadió a un montón de notas que ya tenía.

Los enanos pueden convertir el plomo en oro...

Llegó a las orejas puntiagudas de los enanos.

—¿Podemos?

—Y yo qué demonios sé. Yo no puedo.

—Vale, pero si pudieras, no lo dirías. Yo no lo diría, si pudiera.

—¿Tú puedes?

—¡No!

—¡Aja!

* * *

Llegó a oídos del turno de noche de la Guardia de la Ciudad, que estaba de servicio en las puertas a las diez en punto de una noche gélida. Las guardias en las puertas de Ankh-Morpork no eran muy duras. Consistían principalmente en indicar con la mano que pasara todo lo que quisiera pasar, aunque en la oscuridad y con aquella niebla helada el tráfico era mínimo.

Estaban encogidos al resguardo del arco de la puerta, compartiendo un cigarrillo húmedo.

—No se puede convertir una cosa en otra —dijo el cabo Nobbs—. Los alquimistas llevan años intentándolo.

—Pues suele dárseles bien convertir una casa en un agujero en el suelo —dijo el sargento Colon.

—Eso digo —respondió el cabo Nobbs—. Que es imposible. Es un problema de... elementos. Me lo dijo un alquimista. Todo está hecho de elementos, ¿vale? La tierra, el agua, el aire, el fuego, y... no sé qué más. Lo sabe todo el mundo. Todas las cosas los tienen como mezclados en su justa medida.

Pisoteó el suelo en un intento de calentarse un poco los pies.

—Si fuera posible convertir el plomo en oro, lo haría todo el mundo —dijo.

—Los magos podrían —añadió el sargento.

—Ah, bueno, magia —dijo Nobby en tono despectivo.

Un carromato grande salió con estruendo de la niebla amarilla y se adentró bajo el arco, salpicando a Colon al pasar bamboleándose por uno de los charcos que eran un rasgo tan distintivo de las carreteras de Ankh-Morpork.

—Putos enanos —masculló mientras el carromato continuaba hacia la ciudad. Pero no lo dijo muy alto.

—Había muchos empujando ese carromato —agregó el cabo Nobbs, pensativo. El vehículo dobló un recodo dando tumbos y se perdió de vista.

—Será por todo ese oro —dijo Colon.

—Ja. Sí. Eso va a ser.

* * *

Y el rumor llegó a oídos de William de Worde, y en cierto sentido se detuvo allí, porque él lo escribió aplicadamente.

Era su trabajo. Lady Margolotta de Uberwald le mandaba cinco dólares al mes para que lo hiciera. La duquesa viuda de Quirm también le mandaba cinco dólares. Igual que el rey Verence de Lancre y algunos otros notables de las Montañas del Carnero. Igual que el serif de Al-Khali, aunque en su caso el pago era media carreta de higos dos veces al año.

En general, reflexionó, había encontrado un buen trabajo. Lo único que tenía que hacer era escribir una carta a modo de boletín con mucho cuidado, calcarla del revés en un trozo de madera de boj que le proporcionaba el señor Cripslock, el grabador de la calle de los Artesanos Habilidosos, y luego pagarle al señor Cripslock veinte dólares para que tallara minuciosamente la madera que no eran las letras e hiciera cinco impresiones en hojas de papel.

Por supuesto, se tenía que hacer con meticulosidad, dejando por ejemplo un espacio después de «A Mi Noble Cliente» para rellenarlo él más tarde, pero aun después de deducir gastos le quedaban casi treinta dólares por poco más de un día de trabajo al mes.

Un joven sin demasiadas responsabilidades podía vivir humildemente en Ankh-Morpork con treinta o cuarenta dólares al mes. Y él siempre vendía los higos, porque aunque era posible alimentarse únicamente a base de higos, se tardaba poco en desear no haberlo hecho.

Y siempre se iban cobrando sumas adicionales aquí y allá. El mundo de las cartas era un libro cerr... un misterioso objeto de papel para muchos de los ciudadanos de Ankh-Morpork, pero alguna vez necesitaban poner cosas por escrito, bastantes de ellos subían la escalera chirriante que había detrás del letrero «William de Worde: Se Escriben Cosas».

Los enanos, por ejemplo. Los enanos siempre estaban llegando a la ciudad en busca de trabajo, y lo primero que hacían era mandar una carta a casa para contar lo bien que les iba todo. Se trataba de un acontecimiento tan predecible, aun si el enano en cuestión estaba tan en las últimas que se había visto obligado a comerse su casco, que William había encargado al señor Cripslock que produjera varias docenas de cartas modelo en las que solamente había que rellenar unos cuantos espacios para que resultaran perfectamente aceptables.

Los orgullosos padres enanos de todas las montañas guardaban como un tesoro cartas que se parecían a la siguiente:

Querid[os papá & mamá]:

Bueno, he llegado bien y estoy alojado, en la [calle Cockbill 109 Las Sombras Ankh-Morpork]. Todo va bien. Tengo un güen trabajo a las órdenes de [Sr. Y.V.A.L.R. Escurridizo, Comerciante Emprendedor] y dentro de muy poco boi a estar ganando montones de dinero. Me acuerdo de todos vuestros vuenos consejos y no estoy bebyendo, en los bares ni mesclándome con Trolls. Bueno eso es todo por ahora me tengo que ir, con muchas ganas de bolver a veros a vosotros y a [Emelia], os quiere vuestro hijo,

[Tomas Cejarrota]

... quien por lo general se estaba tambaleando mientras la dictaba. Era una manera fácil de ganarse veinte peniques, y como servicio adicional William adaptaba meticulosamente la ortografía al cliente y le permitía elegir su propia puntuación.

Aquella velada en concreto, mientras el aguanieve gorgoteaba por los bajantes exteriores de su local de alquiler, William estaba sentado en su pequeño despacho situado encima del Gremio de Prestidigitadores y se dedicaba con afán a escribir, escuchando a medias el catecismo inútil pero concienzudo de los ilusionistas en prácticas que hacían su clase vespertina en la habitación de abajo.

—...prestad atención. ¿Listos? Bien. Huevo. Vaso...

—Huevo. Vaso —murmuraba la clase con desgana.

—... Vaso. Huevo...

—Vaso. Huevo...

—... Palabra mágica...

—Palabra mágica...

—Fazammm. Ya está. Jajajajajá...

—Fazammm. Ya está. Ja-ja-ja-ja-ja...

William se hizo con otra hoja de papel, afiló una pluma nueva, se quedó mirando un momento la pared y por fin escribió lo siguiente:

Y por último, en un Tono más Alegre, se comenta que los Enanos Pueden Convertir el Plomo en Oro, aunque nadie sabe de dónde procede el rumor, y a los enanos que se dedican a sus asuntos legítimos en la Ciudad la gente les grita cosas como, p.ej., «¡eh, pequeñajo, a ver cómo haces un cacho de oro!», aunque esto solamente lo hacen los Recién Llegados, porque aquí todo el mundo sabe lo que pasa cuando llamas «pequeñajo» a un enano, a saber, que estás Muerto.

Su Obediente Siervo, William de Worde

Siempre le gustaba terminar sus cartas con un detalle alegre. Cogió una lámina de madera de boj, encendió otra vela y colocó la carta boca abajo sobre la madera. Un rápido frotamiento con el dorso de una cuchara trasladó la tinta, haciendo que treinta dólares y los bastantes higos como para darle una buena indigestión ya estuvieran prácticamente en el banco.

La dejaría aquella misma noche en casa del señor Cripslock, recogería las copias al día siguiente después de un almuerzo relajado y con un poco de suerte las tendría todas mandadas para mediados de semana.

William se puso el abrigo, envolvió con cuidado la plancha de madera en papel encerado y salió a la noche gélida.

* * *

El mundo se compone de cuatro elementos: Tierra, Aire, Fuego y Agua. Esto es algo que hasta el cabo Nobbs sabe muy bien. Y sin embargo, es falso. Hay un quinto elemento, al que por lo general se le llama Sorpresa.

Por ejemplo, los enanos descubrieron cómo convertir plomo en oro haciéndolo de la manera difícil. La diferencia entre esta y la manera fácil es que la difícil funciona.

* * *

Los enanos movían a pulso su carromato sobrecargado y chirriante por la calle, escrutando la niebla de más adelante. El hielo se iba formando sobre su carromato y les colgaba de las barbas.

Lo único que hacía falta era un solo charco helado.

La buena Dama Fortuna. Siempre se podía confiar en ella.

* * *

La niebla descendió, convirtiendo las luces en tenues resplandores y amortiguando todos los sonidos. El sargento Colon y el cabo Nobbs tenían claro que ninguna horda de bárbaros iba a incluir la invasión de Ankh-Morpork en sus planes de viaje para aquella noche. A los guardias no les extrañaba.

Cerraron los portones de la ciudad. Aquella no era la actividad ominosa que podía parecer, ya que hacía mucho tiempo que se habían perdido las llaves, y la gente que llegaba tarde se limitaba a tirar piedrecitas a las ventanas de las casas construidas encima de la muralla hasta que encontraban a un amigo que les desatrancara la puerta. Se daba por sentado que los invasores extranjeros no sabrían a qué ventanas tirar piedrecitas.

Luego los dos guardias se abrieron paso por el lodo y la nieve sucia hasta la Puerta del Agua, a través de la cual el río Ankh tenía la buena fortuna de entrar en la ciudad. El agua resultaba invisible en la oscuridad, pero de vez en cuando la silueta fantasmagórica de un témpano de hielo pasaba flotando por debajo del parapeto.

—Espera —dijo Nobby, mientras ponían las manos en el cabrestante del rastrillo—. Ahí abajo hay alguien.

—¿En el río? —se sorprendió Colon.

Escuchó. Se oyó el crujido de un remo, muy por debajo de ellos.

El sargento Colon hizo bocina con las manos y lanzó el tradicional grito de desafío de los policías:

—¡Eh! ¡Tú!

Por un momento no se oyó nada más que el viento y el gorgoteo del agua. Entonces una voz dijo:

—¿Sí?

—¿Vas a invadir la ciudad o qué?

Hubo otra pausa. Y después:

—¿Qué?

—¿Qué de qué? —dijo Colon, subiendo la apuesta.

—¿Cuáles eran las otras opciones?

—No me andes con líos... ¿Tú, el de ahí abajo en la barca, vas a invadir esta ciudad?

—No.

—Bueno, pues —dijo Colon, que en una noche como aquella estaba contento de aceptar la palabra de cualquiera—. Muévete, anda, que vamos a bajar la compuerta.

Al cabo de un momento se reanudó el chapoteo de los remos y fue desapareciendo río abajo.

—¿A ti te parece que ya basta con preguntarles? —dijo Nobby.

—Bueno, si alguien lo sabe son ellos —respondió Colon.

—Sí, pero...

—Era un botecito de remos, Nobby. Claro que si quieres bajar hasta abajo del todo por esos escalones helados tan bonitos del embarcadero...

—No, sargento.

—Pues volvamos a la Casa de la Guardia, ¿de acuerdo?

* * *

William se subió el cuello del abrigo mientras corría hacía la casa de Cripslock el grabador. Las calles normalmente concurridas ahora estaban desiertas. Solamente estaba fuera de casa la gente que tenía cosas muy urgentes que hacer. Estaba resultando ser un invierno muy, muy malo, un gazpacho de niebla helada, nieve y la omnipresente y siempre agitada nube de polución de Ankh-Morpork.

Una pequeña mancha de luz junto al Gremio de Relojeros le llamó la atención. En el resplandor se perfilaba una figura pequeña y encorvada.

William se acercó.

Una vocecilla dijo sin muchas esperanzas:

—¿Salchichas calientes? ¿En panecillo?

—¿Señor Escurridizo? —dijo William.

Y-Voy-A-La-Ruina Escurridizo, el hombre de negocios más emprendedoramente fracasado de Ankh-Morpork, observó a William por encima de su parrilla de salchichas portátil. Los copos de nieve siseaban al caer sobre la grasa a medio solidificar. William suspiró.

—Trabaja usted hasta tarde, señor Escurridizo —dijo en tono cortés.

—Ah, señor Worde. Es mala época para el negocio de las salchichas calientes —dijo Escurridizo.

—El negocio está fiambre, ¿eh? —comentó William. No se habría mordido la lengua ni por cien dólares y un barco entero cargado de higos.

—Está claro que estamos en un período de depresión del mercado alimentario —dijo Escurridizo, demasiado hundido en la melancolía para captar el chiste—. Últimamente no parece que haya nadie dispuesto a comprar una salchicha en panecillo.

William examinó la parrilla. Si Y-Voy-A-La-Ruina Escurridizo estaba vendiendo salchichas calientes, era señal segura de que uno de sus proyectos más ambiciosos se había vuelto a ir a freír wahoonis. Vender salchichas calientes con la parrilla venía a ser el estado más bajo de la existencia de Escurridizo, del que constantemente intentaba salir y al que constantemente regresaba cuando su última aventura empresarial se iba al carajo. Lo cual era una lástima, porque Escurridizo era un vendedor de salchichas extremadamente bueno. No le quedaba más remedio, dada la naturaleza de sus salchichas.

—Tendría que haber estudiado como usted —prosiguió Escurridizo en tono abatido—. Un buen trabajo de oficina sin tener que levantar pesos. Podría haber encontrado mi bicho, si me hubiera dado por los estudios.

—¿Bicho?

—Uno de los magos me habló del tema —dijo Escurridizo—. Todo el mundo tiene un bicho. Ya sabe. Donde tienen que estar. Para lo que están hechos, vamos.

William asintió. Se le daban bien las palabras.

—¿Nicho? —aventuró.

—Uno de esos, sí. —Escurridizo asintió—. Se me pasó lo de las torres de señales. No lo vi venir. Y antes de darme cuenta todo el mundo tiene una empresa de clacs. Pasta gansa. Demasiado ricos para mi gusto. Me podría haber ido bien con el Fenj Chúi, sin embargo. Ahí sí que tuve una mala suerte de mierda.

—Pues yo me he sentido mejor después de cambiar la silla de posición —dijo William. Había pagado dos dólares por aquel consejo, junto con el aviso de mantener cerrada la tapa del retrete para que el Dragón de la Infelicidad no le entrara volando por el trasero.

—Usted fue mi primer cliente y se lo agradezco —dijo Escurridizo—. Todo estaba montado, yo ya tenía las campanillas Escurridizo y los espejos Escurridizo, todo iba a ser pasta por un... quiero decir que todo estaba posicionado de cara a la máxima armonía, y de pronto... catapum. El mal karma me arrea otra castaña.

—El señor Pasamás estuvo una semana sin poder caminar, no obstante —replicó William. El caso del segundo cliente de Escurridizo le había dado buen material para su boletín, lo cual le había compensado por los dos dólares.

—Yo no podía saber que existe de verdad el Dragón de la Infelicidad —dijo Escurridizo.

—No creo que existiera hasta que usted lo convenció de que sí —dijo William.

Escurridizo se animó un poco.

—Oh, bueno, diga lo que quiera, siempre se me ha dado bien vender ideas. ¿Puedo convencerlo de la idea de que una salchicha en panecillo es lo que usted desea ahora mismo?

—La verdad es que tengo que llevar ahora esto a... —empezó William, y a continuación dijo—: ¿No acaba de oír gritar a alguien?

—También tengo algunos pasteles de cerdo fríos en alguna parte —dijo Escurridizo, hurgando en su parrilla—. Le puedo hacer un precio de saldo bastante convincente por...

—Estoy seguro de haber oído algo —comentó William.

Escurridizo se echó una mano a la oreja.

—¿Como algo que retumba? —preguntó.

—Sí.

Los dos se quedaron mirando la niebla de movimientos pesados que llenaba la Vía Ancha.

Y que de repente se convirtió en un carromato gigantesco cubierto con una lona, que se movía de forma imparable y muy rápida...

Y lo último que William recordaba, antes de que algo saliera volando de la noche y le diera un porrazo entre los ojos, fue que alguien gritaba:

—¡Paren las máquinas!

* * *

El rumor, después de que la pluma de William lo clavara a la página igual que un alfiler sujeta una mariposa al corcho, no llego a oídos de cierta gente, puesto que esa gente tenía otras cosas más oscuras en mente.

Su bote de remos se deslizaba por las aguas susurrantes del río Ankh, que se cerraba poco a poco detrás de él.

Había dos hombres inclinados sobre los remos. El tercero estaba sentado en el extremo puntiagudo del bote. Y de vez en cuando hablaba.

Y decía cosas como:

—Me pica la nariz.

—Vas a tener que esperar a que lleguemos —dijo uno de los que remaban.

—Podríais soltarme otra vez. Pica de verdad.

—Ya te soltamos cuando paramos a cenar.

—Entonces no me picaba.

El otro remero dijo:

—¿Quiere que le dé en toda la 'ida cabeza con el 'ido remo otra vez, señor Alfiler?

—Buena idea, señor Tulipán.

Se oyó un golpe sordo en la oscuridad.

—Au.

—Y ahora no molestes más, colega, o el señor Tulipán va a perder los nervios.

—Es la 'ida verdad. —Luego hubo un ruido que se parecía a una bomba industrial.

—Eh, vaya con cuidado con eso, ¿quiere?

—'er, todavía no me ha matado, señor Alfiler.

El bote se detuvo viscosamente al lado de un embarcadero diminuto y poco usado. La figura alta que hasta hacía poco había sido el centro de la atención del señor Alfiler fue despachada a tierra sin miramientos y llevada a empujones por un callejón.

Un momento más tarde se oyó el ruido de un carruaje que se alejaba rodando en la noche.

Parecía bastante imposible que en una noche con tan mal tiempo alguien hubiera podido presenciar aquella escena.

Pero alguien la había presenciado. El universo requiere que todo sea observado, no vaya a ser que deje de existir.

Una figura salió arrastrando los pies de las sombras del callejón, muy cerca. A su lado había una figura más pequeña que se bamboleaba con incertidumbre.

Los dos contemplaron el carruaje que partía y desaparecía bajo la nieve.

La más pequeña de las dos figuras dijo:

—Vaya, vaya, vaya. Qué cosas. Ese hombre estaba todo atado y con una capucha. Qué interesante, ¿no?

La figura más alta asintió. Llevaba un abrigo viejo y gigantesco que le venía varias tallas grande, y un sombrero de fieltro que el tiempo y el clima habían modelado hasta convertirlo en un cono blando que sobresalía de la cabeza de su portador.

—Quelezumben —dijo este—. Techo y pantalón, la voló el hombre sarnoso. Se lo dije. Se lo dije. Mano de milenio y gamba. Quelejodan.

Después de una pausa se metió la mano en el bolsillo, sacó una salchicha y la partió en dos trozos. Un trozo lo hizo desaparecer bajo el sombrero y el otro se lo echó a la figura más pequeña, que era la que más hablaba, o por lo menos la que hablaba de forma más coherente.

—A mí me parece algo turbio —dijo la figura más pequeña, que tenía cuatro patas.

La salchicha fue consumida en silencio. Entonces la pareja volvió a adentrarse en la noche.

De la misma manera que una paloma no puede caminar sin mecer la cabeza, la figura más alta parecía incapaz de moverse sin una especie de balbuceo arbitrario por lo bajo:

—Se lo dije. Se lo dije. Mano de milenio y gamba. Les dije, les dije, les dije. Oh, no. Pero ellos se fueron corriendo, se lo dije. Que les den por culo. Umbrales. Dije, dije, dije. Dientes. Cómo se llama la edad, les dije que les dije, no es culpa mía, nocabeduda, nocabeduda, es de sentido común...

El rumor le llegaría a los oídos más adelante, pero para entonces él ya formaría parte del mismo.

En cuanto al señor Alfiler y el señor Tulipán, lo único que hace falta saber en este punto es que eran de esa clase de gente que te llama «amigo». Esa gente no es amigable.

* * *

William abrió los ojos. Me he quedado ciego, pensó.

Luego movió la manta.

Y entonces el dolor lo alcanzó.

Era un tipo de dolor agudo e insistente, centrado justo encima de los ojos. Levantó la mano con aprensión. Parecía haber un hematoma y algo que parecía ser una melladura en la carne, o quizá incluso en el hueso.

Se incorporó hasta sentarse. Estaba en una sala con el techo inclinado. Había un poco de nieve sucia incrustada en la parte inferior de un ventanuco. Aparte de la cama, que no era más que un colchón con una manta, la sala no tenía mobiliario.

Un estruendo sacudió el edificio. Cayó una lluvia de polvo del techo. William se levantó, agarrándose la frente, y fue tambaleándose hasta la puerta. Esta daba a una sala mucho más grande o, para ser más precisos, a un taller.

Otro estruendo le hizo rechinar los dientes.

William intentó enfocar la vista.

La sala estaba llena de enanos que trabajaban en un par de bancos muy largos. En el otro extremo de la sala, sin embargo, había varios de ellos apiñados alrededor de algo que parecía una máquina de tejer muy complicada.

Que retumbó otra vez.

William se frotó la cabeza.

—¿Qué está pasando? —preguntó.

El enano que estaba más cerca levantó la vista hacia él y le dio un codazo urgente a un colega suyo. El codazo fue pasando por las filas de enanos y pronto un silencio cauteloso llenó la sala de punta a punta. Una docena de caras solemnes de enanos contemplaban fijamente a William.

Nadie puede mirar más fijamente que un enano. Tal vez es porque hay muy poca cantidad de cara entre el obligado casco redondo de hierro y la barba. Las expresiones de los enanos están más concentradas.

—Hum —dijo él—. ¿Hola?

Uno de los enanos que estaban al frente de la máquina fue el primero en salir de su parálisis.

—Venga, a trabajar, chavales —dijo. Luego se acercó a William y se quedó mirando su entrepierna—. ¿Se encuentra bien, excelencia?

William hizo una mueca de dolor.

—Hum... ¿qué ha pasado? —preguntó—. Me acuerdo, hum, de haber visto un carromato y luego algo me ha...

—Se nos escapó —dijo el enano—. Y para colmo se soltó la carga. Lo siento.

—¿Qué le ha pasado al señor Escurridizo?

El enano inclinó la cabeza a un lado.

—¿El hombre flaco de las salchichas? —preguntó.

—Ese mismo. ¿Ha quedado herido?

—Creo que no —dijo el enano con cautela—. Le vendió al joven Hachatronante una salchicha en panecillo, eso lo sé seguro.

William pensó en aquello. Ankh-Morpork estaba lleno de trampas para el recién llegado incauto.

—Bueno, en ese caso, ¿se encuentra bien el señor Hachatronante? —quiso saber.

—Probablemente. Hace un momento ha gritado desde el otro lado de la puerta que ya se encontraba mucho mejor, pero que por ahora se iba a quedar donde estaba —respondió el enano. Metió la mano debajo de una mesa de trabajo y le entregó con solemnidad a William un rectángulo envuelto en papel mugriento—. Esto es suyo, creo.

William desenvolvió su plancha de madera. Estaba partida justo donde una rueda del carro le había pasado por encima, y la escritura había quedado emborronada. Suspiró.

—Perdone —dijo el enano—. Pero ¿qué se supone que es?

—Es una plancha de madera lista para grabar —dijo William. Se preguntó cómo podía explicarle la idea a un enano que venía de fuera de la ciudad—. ¿Sabe usted? ¿Un grabado? Una... una especie de forma casi, casi mágica de obtener muchas copias de un escrito... Me temo que ahora tendré que ir a hacer otra.

El enano lo miró con expresión extraña y luego le cogió la plancha de las manos y le dio varias vueltas para mirarla por todos los lados.

—Fíjese —dijo William—. El grabador recorta los trozos de...

—¿Todavía conserva usted el original? —preguntó el enano.

—¿Perdone?

—El original —repitió el enano con paciencia.

—Oh, sí. —William se metió la mano dentro de la chaqueta y lo sacó.

—¿Me lo puede prestar un momento?

—Bueno, vale, pero lo voy a necesitar luego para...

El enano examinó un momento el boletín y luego se volvió y le dio al enano más cercano un golpe que arrancó un «boing» metálico de su casco.

—Diez puntos a tres columnas —dijo. El enano golpeado asintió y movió la mano derecha a toda prisa por un estante lleno de cajoncitos, seleccionando cosas.

—Tendría que marcharme para poder... —empezó a decir William.

—Esto no tardará —dijo el jefe de los enanos—. Venga por aquí un momento, ¿quiere? Esto puede interesarle a un hombre de letras como usted.

William lo siguió por el pasillo de enanos atareados hasta la máquina, que había estado retumbando sin parar.

—Ah. Es una prensa de grabador —comentó William sin mucho interés.

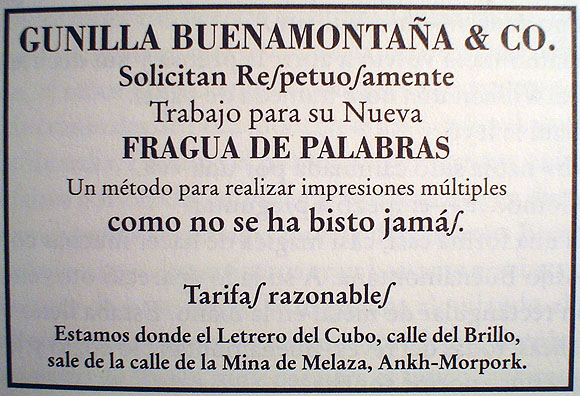

—Esta es un poco distinta —dijo el enano—. La hemos... modificado. —Cogió una hoja grande de papel de un montón que había junto a la prensa y se la dio a William, que la leyó:

—¿Qué le parece? —preguntó el enano con timidez.

—¿Gunilla Buenamontaña es usted?

—Sí. ¿Qué le parece?

—Bueno... Le han salido las letras bonitas y regulares, eso seguro —respondió William—. Pero no veo qué tiene de nuevo, Y ha escrito usted mal «visto». No se escribe con «b» sino con «v». Va a tener que grabarlo todo otra vez a menos que quiera que la gente se ría de ustedes.

—¿En serio? —dijo Buenamontaña. Le dio un codazo a uno de sus colegas—. Dame una «v» de noventa y seis puntos, caja alta, ¿quieres, Caslong? Gracias. —Buenamontaña se inclinó sobre la prensa, cogió una llave inglesa y manipuló algo en algún lugar de la penumbra de la maquinaria.

—Debe de tener usted un pulso de lo más firme para que le salgan tan limpias las letras —dijo William. Se sentía un poco culpable por haber señalado la equivocación. Probablemente nadie se habría fijado de todas maneras. La gente de Ankh-Morpork consideraba que la ortografía era una especie de bonificación opcional. Creían en ella de la misma manera en que creían en la puntuación: no importaba dónde se pusieran los signos mientras estuviesen allí.

El enano terminó con la oculta actividad arcana en la que había estado enfrascado, mojó algo que había dentro de la prensa con una almohadilla entintada y se bajó.

—Estoy seguro de que —pumba— la falta de ortografía no tiene importancia —dijo William.

Buenamontaña volvió a abrir la prensa y sin decirle nada le entregó a William una hoja húmeda de papel.

William la leyó.

La «b» había sido cambiada por una «v».

—¿Cómo...? —empezó a preguntar.

—Es una forma casi, casi mágica de hacer muchas copias deprisa —dijo Buenamontaña. A su lado apareció otro enano con un cajón rectangular de metal en la mano. Estaba lleno de letritas metálicas, todas del revés. Buenamontaña lo cogió y le dedicó a William una enorme sonrisa.

—Quiere hacer algún cambio antes de que vayamos a prensa? —preguntó—. Solo tiene que decirlo. ¿Le hasta con un par de docenas de impresiones?

—Oh, cielos —dijo William—. Esto es una, ¿verdad...?

* * *

El Cubo era una especie de taberna. Por allí no pasaban transeúntes. La calle, si no era una vía muerta, al menos había quedado gravemente herida por el cambio de fortuna de la zona. Pocos negocios abrían sus puertas en ella. Consistía básicamente en extremos traseros de patios y almacenes. Nadie se acordaba siquiera de por qué se llamaba calle del Brillo. En ella no había nada que reluciera mucho.

Además, llamar a una taberna el Cubo tampoco era precisamente una decisión destinada a figurar entre las Grandes Decisiones Comerciales de la Historia. Su propietario era el señor Queso, un hombre flaco, reseco y que solamente sonreía cuando oía noticias de asesinatos graves. Era una tradición del local que las cantidades servidas fueran cortas, pero para compensar también daba mal el cambio. El lugar, sin embargo, había sido adoptado por la Guardia de la Ciudad como el bar no oficial de policías, puesto que a la policía le gustaba beber en sitios donde no iba nadie más y nadie les recordaba que eran policías.

En cierta manera aquello había sido beneficioso. Ahora ni siquiera los ladrones con licencia intentaban robar en el Cubo. A los policías no les gustaba que los molestaran mientras bebían. Por otro lado, el señor Queso nunca había encontrado una panda más grande de criminales de poca monta que los que llevaban el uniforme de la Guardia. Durante el primer mes vio cruzar su barra más dólares falsos y monedas extranjeras extrañas que en diez años en el negocio. Resultaba verdaderamente deprimente. Pero algunas de las descripciones de asesinatos eran bastante graciosas.

Una parte de su sustento se lo ganaba alquilando el nido de ratas de viejos barracones y sótanos que había detrás del bar. Solía ocuparlo de forma muy pasajera el típico fabricante entusiasta que creía que lo que el mundo necesitaba de verdad, de verdad, hoy en día era un tablero inflable de dardos.

Pero ahora sí había una multitud delante del Cubo, leyendo uno de los carteles ligeramente mal impresos que Buenamontaña había clavado en la puerta. El enano salió detrás de William y clavó en su lugar la versión corregida.

—Siento lo de su cabeza —dijo—. Parece que le hemos causado una impresión. Este trabajo no se lo cobramos.

William regresó a casa a hurtadillas, manteniéndose a la sombra por si acaso se encontraba con el señor Cripslock. Aun así, dobló las hojas impresas, las metió dentro de sus sobres, las llevó a la Puerta del Eje y se las entregó a los mensajeros, cayendo en la cuenta, mientras lo hacía, de que las estaba mandando varios días antes de lo esperado.

Los mensajeros lo miraron con cara muy rara.

Regresó a sus habitaciones y se echó un vistazo a sí mismo en el espejo de encima del lavabo. Una «R» de gran tamaño, impresa en color amoratado, ocupaba gran parte de su frente.

Se la tapó con una venda.

Y le seguían quedando dieciocho copias. Sobre la marcha se le ocurrió, sintiéndose bastante atrevido, buscar entre sus notas las direcciones de dieciocho ciudadanos importantes que probablemente se lo pudieran permitir, le escribió una breve carta adjunta a cada uno ofreciendo aquel servicio por... lo pensó un momento y luego escribió con cautela «5$»... dobló las hojas gratuitas y las metió en dieciocho sobres. Por supuesto, siempre podía haberle pedido al señor Cripslock que hiciera más copias, pero nunca le pareció correcto. Después de que el viejo se pasara el día entero tallando las palabras, pedirle que mancillara su artesanía haciendo docenas de duplicados le parecía poco respetuoso. Pero a los trozos de metal y las máquinas no había que respetarlos. Las máquinas no estaban vivas.

Allí era donde iban a empezar realmente los problemas. E iba a haber problemas. Los enanos habían parecido bastante despreocupados cuando él les había dicho cuántos problemas iba haber.

* * *

El carruaje llegó a una casa de gran tamaño de la ciudad. Se abrió una puerta. Se cerró una puerta. Alguien llamó a otra puerta. Se abrió. Se cerró. El carruaje se alejó.

En la planta baja había una sala con gruesos cortinajes, de la que únicamente se filtraba al exterior el resplandor más mínimo. Tampoco se filtraba al exterior más que el sonido más leve, pero cualquiera que estuviera escuchando habría oído cómo se apagaba el murmullo de una conversación. Luego una silla fue derribada y varias personas gritaron al mismo tiempo.

—¡Pero si es él!

—Es un truco... ¿verdad?

—¡Que me aspen!

—¡Si de verdad es él, nos asparán a todos!

El alboroto se apagó. Y luego, con mucha calma, alguien se puso a hablar.

—Bien. Bien. Llévenselo, caballeros. Pónganlo cómodo en el sótano.

Se oyeron pasos. Una puerta se abrió y se cerró.

Una voz más quejumbrosa dijo:

—Podríamos simplemente reemplazar...

—No, no podríamos. Entiendo que nuestro invitado es, por fortuna, un hombre de inteligencia bastante escasa. —La voz del que había hablado primero tenía algo especial. Hablaba como si estar en desacuerdo con él fuera no solo impensable, sino también imposible. Era una voz acostumbrada a que la escucharan.

—Pero si es clavadito...

—Sí. Asombroso, ¿no? Pero no compliquemos demasiado las cosas. Somos la guardia personal de mentiras, caballeros. Somos lo único que se interpone entre la ciudad y la destrucción, así que aprovechemos esta única oportunidad. Puede que Vetinari esté dispuesto a ver cómo los humanos se convierten en minoría en la más grande de sus ciudades, pero, con franqueza, que muriera asesinado sería... desafortunado. Causaría agitación, y la agitación es difícil de dirigir. Y todos sabemos que hay gente que se toma demasiado interés. No. Hay una tercera vía. Un deslizamiento suave de una situación a otra.

—¿Y qué va a pasar con nuestro nuevo amigo?

—Ah, se sabe que nuestros empleados son nombres llenos de recursos, caballeros. Estoy seguro de que sabrán tratar con un nombre cuya cara ya no encaja, ¿eh?

Hubo risotadas.

* * *

Las cosas estaban un poco tensas en la Universidad Invisible en aquellos momentos. Los magos se dedicaban a ir correteando de un edificio a otro, sin apartar la vista del cielo.

El problema, por supuesto, eran las ranas. No las lluvias de ranas, que ahora eran poco frecuentes en Ankh-Morpork, sino específicamente las ranas arborícolas extranjeras de las selvas húmedas de Klatch. Eran unas criaturas pequeñas, joviales y de colores vivos que segregaban algunas de las toxinas más peligrosas del mundo, razón por la cual el trabajo de vigilar el enorme vivario donde pasaban felizmente sus días le era encomendado a los alumnos de primer año, basándose en que si hacían las cosas mal, no se desperdiciaría demasiada educación.

Muy de vez en cuando, se extraía una rana del vivario y se metía en un frasco bastante pequeño, donde durante un período muy breve se convertía en una rana muy feliz y luego se iba a dormir y se despertaba en la enorme selva del cielo.

Y así era como la universidad conseguía el ingrediente activo que luego transformaba en píldoras para darle al tesorero y mantenerlo cuerdo. O por lo menos cuerdo en apariencia, porque nada era tan sencillo en la vieja UI. De hecho, estaba irremediablemente loco y alucinaba de forma más o menos continua, pero gracias a un arranque notable de pensamiento lateral los demás magos habían razonado que, siendo así, todo el asunto se podría resolver si lograsen encontrar una fórmula que le hiciera alucinar que estaba completamente cuerdo[1].

Había funcionado bien. Hubo unos cuantos inicios en falso. En un momento dado, el tesorero había alucinado durante varias horas que era un estante de libros. Pero ahora estaba alucinando de forma permanente que era un tesorero, y eso casi compensaba el pequeño efecto secundario que también le hacía alucinar que podía volar.

Por supuesto, mucha otra gente en el universo alberga también la creencia errónea de que pueden hacer caso omiso a la gravedad sin mayores consecuencias, sobre todo después de tomar algún equivalente local a las píldoras de extracto de rana, y eso le ha causado mucho trabajo adicional a la física básica y provocado breves atascos de tráfico en la calle de debajo. Pero cuando un mago alucina que puede volar, las cosas son distintas.

—¡Tesoreeero! ¡Baja aquí ahora mismo! —vociferó el archicanciller Mustrum Ridcully por su megáfono—. ¡Ya sabes lo que te dije de subir más arriba de las paredes!

El tesorero descendió flotando suavemente hacia la hierba.

—¿Me buscaba, archicanciller?

Ridcully agitó una hoja de papel en su dirección.

—Me estabas contando el otro día que nos gastábamos un dineral en grabados, ¿verdad? —vociferó.

El tesorero puso su mente en algo que se acercaba a la velocidad correcta.

—¿Ah, sí? —dijo.

—Se está cargando el presupuesto, dijiste. Lo recuerdo con claridad.

Unos cuantos engranajes se ajustaron en la inquieta caja de cambios del cerebro del tesorero.

—Ah, sí. Sí. Muy cierto —dijo. Otro engranaje se colocó de golpe en su sitio—. Una fortuna todos los años, me temo. El Gremio de Grabadores...

—Este tipo dice —el archicanciller le echó un vistazo al papel— que nos puede hacer diez copias de mil palabras cada una por un dólar. ¿Eso es barato?

—Creo, ejem, que debe de haber un error de grabado ahí, archicanciller —dijo el tesorero, logrando por fin que su voz adoptara el tono suave y relajante que había descubierto que era el que funcionaba mejor con Ridcully—. Esa suma no llega ni para la madera.

—Aquí dice —crujido de papel— que tan pequeño como diez puntos de tamaño —dijo Ridcully.

El tesorero perdió el control un momento.

—¡Ridículo!

—¿Qué?

—Lo siento, archicanciller. Quiero decir que no puede ser cierto. Aunque alguien pudiera tallar con precisión a un tamaño tan pequeño, la madera se desharía al cabo de un par de impresiones.

—¿Tú entiendes de estas cosas, entonces?

—Bueno, mi tío abuelo era grabador, archicanciller. Y la factura de las impresiones es una sangría, como usted sabe. Creo que puedo decir con cierta justificación que he sido capaz de mantener al Gremio dentro de unos...

—¿No te suelen invitar a su comilona anual?

—Bueno, dado que somos uno de sus clientes principales, por supuesto que la Universidad está invitada a su cena oficial, y en calidad de directivo encargado, como es natural yo considero que uno de mis deberes es...

—Quince platos, tengo entendido.

—...y por supuesto, está nuestra política de mantener una relación de amistad con los demás Grem...

—Sin contar los frutos secos ni el café.

El tesorero vaciló. El archicanciller tenía tendencia a combinar la estupidez testaruda con una perspicacia inquietante.

—El problema, archicanciller —probó a decir— es que siempre hemos estado muy en contra de usar la impresión de tipos móviles con fines mágicos, porque...

—Sí, sí, todo eso ya me lo sé —lo interrumpió el archicanciller—. Pero también tenemos todo el resto de las cosas, y cada día hay más... impresos y diagramas y los dioses saben qué. Ya sabes que yo siempre he querido una oficina sin papeles...

—Sí, archicanciller, es por eso que los esconde usted todos en los armarios y los tira por la ventana de noche.

—Mesa limpia, mente limpia —dijo el archicanciller. Le puso el folleto en la mano al tesorero—. Pásate por este sitio, hazme el favor, y mira a ver si es todo una patraña. Pero ve andando, por favor.

* * *

William se sintió atraído de vuelta a los barracones de detrás del Cubo al día siguiente. Aunque solamente fuera porque no tenía nada que hacer y no le gustaba sentirse inútil.

Se dice que hay dos tipos de personas en el mundo. Están aquellos que, cuando se les presenta un vaso que está exactamente medio lleno, dicen: este vaso está medio lleno. Y están aquellos que dicen: este vaso está medio vacío.

El mundo pertenece, sin embargo, a aquellos que pueden mirar el vaso y decir: «¿Qué le pasa a este vaso? ¿Perdone? ¡Perdone! ¿Este es mi vaso? Me parece a mí que no. ¡Mi vaso estaba lleno! ¡Y era un vaso más grande!».

Y en el otro extremo de la barra, el mundo está lleno del otro tipo de personas, las que tienen el vaso roto, o un vaso derribado por descuido (habitualmente por una de las personas que piden un vaso más grande), o las que ni siquiera tienen vaso, porque estaban al fondo de la muchedumbre y no han conseguido llamar la atención del barman.

William estaba entre quienes no tenían vaso. Y era raro, porque había nacido en una familia que no solamente tenía un vaso muy, muy grande, sino que se podía permitir tener a gente discretamente desplegada con botellas para ir llenándoselo.

Era una ausencia de vaso autoimpuesta, y había empezado a una edad bastante temprana, cuando lo habían mandando a estudiar.

El hermano de William, Rupert, como era el mayor, había ido a la Escuela de Asesinos de Ankh-Morpork, que se consideraba la mejor escuela del mundo para la clase social del vaso lleno. A William, en tanto que hijo menos importante, lo habían mandado a Piedra Regateada, un internado tan lúgubre y espartano que solamente los propietarios de vasos más refinados estarían dispuestos a enviar allí a sus hijos.

Piedra Regateada era un edificio de granito situado en un páramo empapado de lluvia, y su supuesto propósito era convertir a muchachos en hombres. La política que se empleaba implicaba cierto número de bajas humanas y consistía, al menos por lo que recordaba William, en juegos muy simples y violentos bajo la saludable aguanieve del exterior. Los alumnos bajitos, lentos, gordos o simplemente poco populares eran segados, como dictaba la Naturaleza, pero la selección natural opera de muchas formas, y William descubrió que tenía cierta capacidad para la supervivencia. Una buena forma de sobrevivir en los campos de juego de Piedra Regateada era correr muy deprisa y gritar mucho pero manteniéndose inexplicablemente a mucha distancia de la pelota. Aquello le otorgó, extrañamente, cierta reputación de chico esforzado, y el esfuerzo era algo muy preciado en Piedra Regateada, aunque solo fuera porque los logros en sí eran muy escasos. El profesorado de Piedra Regateada creía que «ser un chico esforzado» podía, en suficientes cantidades, reemplazar atributos inferiores como la inteligencia, la previsión y el adiestramiento.

William había sido verdaderamente un chico esforzado, sin embargo, para todo lo que tuviera que ver con las palabras. En Piedra Regateada aquello no contaba mucho, ya que la mayoría de sus graduados no esperaban hacer jamás mucho más con sus plumas que estampar su firma (una gesta que casi todos podían conseguir al cabo de tres o cuatro años), pero sí le había permitido pasarse largas mañanas leyendo tranquilamente cualquier cosa que le apeteciera mientras los fornidos delanteros de primera fila que un día se convertirían al menos en subterratenientes aprendían a coger una pluma sin aplastarla.

William se marchó de allí con un buen informe, como solía ocurrir a los alumnos cuyos maestros solo recordaban vagamente. Después, su padre había afrontado el problema de qué hacer con él.

Era el hijo menor, y la tradición familiar mandaba a los hijos menores a una iglesia u otra, donde no pudieran hacer mucho daño en el aspecto físico. Pero el exceso de lectura se había cobrado su precio. William descubrió que ahora rezar le parecía una forma sofisticada de suplicarle a las tormentas.

Dedicarse a la administración de tierras resultaba más o menos aceptable, pero a William le parecía que la tierra ya se administraba a sí misma bastante bien, por lo general. Él estaba totalmente a favor del campo, siempre y cuando estuviera al otro lado de una ventana.

Emprender una carrera militar era poco probable. William manifestaba una firme reticencia a matar a gente que no conocía.

Le gustaba leer y escribir. Le encantaban las palabras. Las palabras no gritaban ni armaban jaleo, que a grandes rasgos era la definición del resto de su familia. No requerían llenarse de barro en medio de un frío que pelaba. Tampoco cazaban animales inofensivos. Hacían lo que él les mandaba. Así pues, dijo, él quería escribir.

Su padre se puso furioso. En su mundo personal, un escriba solamente estaba un paso por encima de un maestro. ¡Por los dioses, hombre, pero si ni siquiera montaban a caballo! Así que había habido Palabras Mayores.

En consecuencia, William se había marchado a Ankh-Morpork, el destino habitual de los perdidos y carentes de meta en la vida. Allí se había ganado el pan con las palabras, de forma discreta, y aun así consideraba que lo había tenido fácil comparado con su hermano Rupert, que era fornido y bonachón y estaba hecho a medida de Piedra Regateada de no ser por la casualidad de su nacimiento.

Y luego había llegado la guerra contra Klatch...

Había sido una guerra insignificante, que se había terminado antes de empezar, la clase de guerra que ambos bandos fingían que nunca había tenido lugar, pero una cosa que sí tuvo lugar en los pocos días confusos de desgraciado alboroto fue la muerte de Rupert de Worde. Había muerto defendiendo sus creencias. Y una de las más importantes era la muy piedrana creencia de que la valentía podía reemplazar a la armadura, y de que los klatchianos darían media vuelta y huirían si se les gritaba lo bastante fuerte.

Durante su último encuentro, el padre de William se había estado explayando sobre el orgullo y las nobles tradiciones de los De Worde. Estas habían consistido sobre todo en muertes desagradables, preferiblemente de extranjeros, aunque por alguna razón, tenía entendido William, los De Worde siempre habían considerado que morir ellos mismos era un segundo premio bastante decente. Un De Worde siempre era el primero en ofrecerse cuando la ciudad llamaba. Era su razón de ser. ¿Acaso no era el lema de su familia Le Mot Juste? La Palabra Adecuada en el Sitio Adecuado, solía decir lord De Worde. Simplemente no podía entender por qué William no quería hacer suya aquella noble tradición y afrontaba el problema, al estilo de la familia, por el método de no afrontarlo.

Y así era como había descendido entre los De Worde un gran silencio gélido, que hacía que el frío invernal pareciera una sauna.

En medio de aquel estado de ánimo lúgubre, resultaba positivamente alentador pasear hasta la sala de imprenta y encontrar al tesorero discutiendo la teoría de las palabras con Buenamontaña.

—Espere, espere —estaba diciendo el tesorero—. Sí, ciertamente, en términos figurados una palabra se compone de letras individuales, pero estas solamente tienen... —agitó con elegancia los largos dedos— una existencia teórica, si se me permite explicarlo así. Son, por así decirlo, palabras partis in potentia, y resulta, me temo, extremadamente poco sofisticado imaginar que tienen alguna existencia real unis et separato. Ciertamente, la noción misma de que las letras tienen existencia física propia resulta extremadamente preocupante en términos filosóficos. Ciertamente sería como si las narices y los dedos fueran corriendo solos por el mundo...

Han sido tres «ciertamentes», pensó William, que se fijaba en cosas como aquella. Cuando alguien usaba tres «ciertamentes» en un discurso breve, solía significar que estaba a punto de empezar a manar un manantial interior.

—Tenemos cajas y más cajas de letras —dijo Buenamontaña en tono cansino—. Podemos hacer las palabras que usted quiera.

—Ese es el problema, fíjese —respondió el tesorero—, Supongamos que el metal se acuerda de las palabras que ha impreso... Por lo menos los grabadores funden sus planchas y el efecto limpiador del fuego se encarga...

—Perdóneme, reverencia —dijo Buenamontaña. Uno de los enanos le había dado un golpecito suave en el hombro y le había entregado un papel cuadrado. Ahora él se lo pasó al tesorero—. Al joven Caslong aquí presente se le ha ocurrido que tal vez le gustaría a usted quedarse esto de recuerdo —propuso—. Lo ha ido sacando directamente de la caja y lo ha compuesto sobre la losa. Es así de rápido.

El tesorero intentó mirar al joven enano con expresión severa de arriba abajo, aunque aquella era una táctica intimidatoria que no tenía mucho sentido usar con los enanos, dado que si los mirabas hacia abajo se acababan enseguida.

—¿En serio? —dijo—. Pues qué... —Sus ojos examinaron el papel.

Y a continuación se abrieron como platos.

—Pero esto son... cuando yo he dicho... acabo de decirlo ahora mismo... ¿cómo ha sabido que iba a decir...?... O sea, mis palabras exactas... —tartamudeó.

—Por supuesto, no están justificadas como es debido —dijo Buenamontaña.

—Pero espere un momento... —empezó a decir el tesorero.

William los dejó que se apañaran. Lo de la losa lo entendía, hasta los grabadores usaban una losa grande como mesa de trabajo. Y había visto a enanos llenar páginas de papel con aquellas letras de metal, o sea que aquello también era comprensible. Lo que decía el tesorero era lo que carecía de justificación. Tampoco es que el metal tuviera alma.

Echó un vistazo por encima de la cabeza de un enano que estaba atareado reuniendo letras en una cajita de metal, los dedos nudosos volando de un cajón a otro en la enorme bandeja de tipos que tenía delante. Las mayúsculas todas arriba y las minúsculas todas abajo. Hasta era posible hacerse una idea de qué texto estaba componiendo el enano solamente mirando los movimientos de sus manos por la bandeja.

—«G-a-n-a-$-$-$-e-n-t-u-t-e-i-m-p-o-l-i-v-r... —murmuró.

En su mente se formó una certeza. Echó un vistazo a las hojas de papel mugriento que había junto a la bandeja.

Estaban cubiertas de aquella caligrafía densa y puntiaguda que identificaba a su autor como una personalidad obsesiva con problemas de espalda.

Y.V.A.L.R. Escurridizo no se chupaba el dedo. Sería desperdiciar saliva.

Sin apenas ningún pensamiento consciente, William sacó su cuaderno, lamió su lápiz y escribió con mucho cuidado en su taquigrafía privada:

«Se hn prsnciado asmbrss senas n la ciudd en la aprtura d la imprnta n el letrero dl Cubo x prte d G. Buenamontaña, en., q ha susctdo gran intrs en tds prts, incluy. los lídrs del cmrcio».

Hizo una pausa. La conversación del otro extremo de la sala estaba dando un giro claramente más conciliador.

—¿Cuánto ha dicho que quiere por un millar? —preguntó el tesorero.

—Todavía más barato en cantidades grandes —dijo Buenamontaña—. Y tiradas pequeñas sin problema.

La cara del tesorero tenía ese resplandor cálido de quien suele tratar con números y está viendo un número enorme e inconveniente con perspectivas de menguar en un futuro muy cercano y en esas circunstancias la filosofía no tiene gran cosa que hacer. Y lo que era visible de la cara de Buenamontaña mostraba ese ceño jovialmente fruncido de quienes han averiguado cómo convertir plomo en todavía más oro.

—Bueno, por supuesto, un contrato de esta envergadura lo tendría que ratificar el archicanciller en persona —señaló el tesorero—. Pero yo le puedo asegurar que él escucha con gran atención todo lo que yo digo.

—Estoy seguro de que sí, su señoría —dijo Buenamontaña en tono jovial.

—Ah, por cierto —dijo el tesorero—, ¿ustedes celebran una Cena Anual?

—Oh, sí. Por supuesto —afirmó el enano.

—¿Cuándo es?

—¿Cuándo le gustaría a usted?

William apuntó: «Parcn probbls grndes negcios en Cierto Organismo Educativo d la Ciudd». Y luego, ya que tenía una naturaleza realmente sincera, añadió: «por lo q hemos oído».

Bueno, las cosas estaban yendo bastante bien. Había mandado un boletín aquella misma mañana y ya tenía una nota importante para el siguiente...

... aunque, por supuesto, los clientes no esperaban ningún otro hasta casi al cabo de un mes. A él le daba la sensación de que para entonces aquello ya no le interesaría demasiado a nadie. Por otro lado, si él no se lo contaba, alguien se iba a acabar quejando. El año anterior había habido todo aquel problema con la lluvia de perros en la calle de la Mina de Melaza, y eso que ni siquiera había pasado en realidad.

Pero aunque consiguiera que los enanos le hicieran la letra muy grande, con un solo chisme no iba a llegar muy lejos.

Demonios.

Iba a tener que hurgar un poco y averiguar algo más.

Siguiendo un impulso, se acercó al tesorero, que ya se marchaba.

—Disculpe, señor.

El tesorero, que se encontraba de muy buen humor, levantó una ceja de forma risueña.

—¿Hum? —dijo—. Es el señor De Worde, ¿verdad?

—Sí, señor, yo...

—Me temo que en la universidad todos escribimos nuestros propios textos —dijo el tesorero.

—Me pregunto si podría contarme usted lo que piensa de la nueva máquina de imprimir del señor Buenamontaña, señor —dijo William.

—¿Por qué?

—Esto... Porque me gustaría saberlo. Y me gustaría escribirlo para mi boletín. ¿Sabe usted? La opinión de un miembro prominente de la clase dirigente taumatúrgica de Ankh-Morpork...

—¿Oh? —El tesorero vaciló—. Es la cosita esa que les manda usted a la duquesa de Quim y al duque de Sto Helit y a gente así, ¿no?

—Sí, señor —dijo William. Los magos eran unos esnobs terribles.

—Ejem. Pues bueno... puede decir que he dicho que es un paso en la dirección correcta que será... ejem... bienvenido por toda la gente progresista y que meterá a la ciudad de un empujón en el siglo del Murciélago Frugívoro. —Miró con ojos de lince cómo William apuntaba aquello—. Y yo me llamo doctor A.A. Dinwiddie, Dr. M. (7° grado), Dr. Taum., Lic. Ocult., Grad. M., B.F. Dinwiddie se escribe con «o».

—Sí, doctor Dinwiddie. Esto... El siglo del Murciélago Frugívoro ya casi se ha acabado, señor. ¿Le gustaría que a la ciudad la sacaran de un empujón del siglo del Murciélago Frugívoro?

—Por supuesto.

William apuntó aquello. Era un enigma el por qué siempre la gente daba empujones a las cosas. No parecía que nadie, por ejemplo, quisiera llevarlas amablemente de la mano.

—Y estoy seguro de que me mandará usted una copia cuando salga, por supuesto —dijo el tesorero.

—Sí, doctor Dinwiddie.

—Y si necesita algo de mí en algún otro momento, no dude en pedírmelo.

—Gracias, señor. Pero yo siempre había tenido entendido, señor, que la Universidad Invisible estaba en contra del uso de tipos móviles...

—Oh, creo que es hora de afrontar los excitantes desafíos que nos presenta el siglo del Murciélago Frugívoro —afirmó el tesorero.

—Nosotros... ese es el que estamos a punto de dejar atrás, señor.

—Entonces es el momento ideal para afrontarlos, ¿no le parece?

—Bien pensado, señor.

—Y ahora tengo que irme volando —dijo el tesorero—. Salvo que no debo.

* * *

Lord Vetinari, el patricio de Ankh-Morpork, hurgó en la tinta de su tintero. Dentro había hielo.

—¿Es que no tiene usted ni una chimenea como es debido? —dijo Hughnon Ridcully, sumo sacerdote de Ío el Ciego y portavoz no oficial de la élite religiosa de la ciudad—. ¡A ver, a mí no me gustan las salas con el aire viciado, pero es que aquí uno se congela!

—Es verdad que hace fresco —dijo lord Vetinari—. Es raro, pero el hielo no es tan oscuro como el resto de la tinta. ¿Qué cree usted que causa eso?

—La ciencia, probablemente —opinó Hughnon sin mucho interés. Igual que a su hermano mago, el archicanciller Mustrum, no le gustaba molestarse con preguntas patentemente estúpidas. Tanto los dioses como la magia requerían hombres sensatos y sólidos, y los hermanos Ridcully eran sólidos como rocas. Y en ciertos sentidos, igual de sensatos.

—Ah. En fin... ¿decía usted?

—Debe poner fin a esto, Havelock. Ya conoce usted el... entendimiento.

Vetinari parecía absorto en la tinta.

—¿Debo, reverencia? —dijo tranquilamente, sin levantar la vista.

—¡Ya sabe usted por qué estamos todos en contra de esa chorrada de los tipos móviles!

—Vuelva a recordármelo... mire, sube y baja...

Hughnon suspiró.

—Las palabras son demasiado importantes para dejárselas a las máquinas. No tenemos nada contra el grabado, eso ya lo sabe. No tenemos nada contra que las palabras se plasmen como es debido. Pero que las palabras se puedan desmontar y convertir en otras palabras... bueno, eso es abiertamente peligroso. Y yo creía que usted tampoco estaba a favor de ello...

—Hablando en términos generales, no —dijo el patricio—. Pero muchos años de gobernar esta ciudad, reverencia, me han enseñado que no se puede poner freno a un volcán. A veces es mejor dejar que estas cosas sigan su curso. Por lo general se vuelven a extinguir al cabo de poco tiempo.

—No siempre ha adoptado usted un enfoque tan relajado, Havelock —dijo Hughnon.

El patricio le dedicó una mirada fría que se prolongó un par de segundos más allá de la barrera de la comodidad.

—La flexibilidad y el entendimiento siempre han sido mis consignas —comentó.

—Dios mío, ¿sí?

—Ciertamente. Y lo que me gustaría que usted y su hermano entendieran ahora, reverencia, de forma flexible, es que esa empresa la están dirigiendo enanos. ¿Y sabe usted cuál es la mayor ciudad enana del mundo, reverencia?

—¿Cómo? Oh... veamos... es ese sitio que hay en...

—Sí, todo el mundo empieza diciendo eso. Pero de hecho, es Ankh-Morpork. En la actualidad tenemos aquí más de cincuenta mil enanos.

—Lo dirá en broma...

—Le aseguro que no. En la actualidad tenemos muy buenas relaciones con las comunidades de enanos de Cabeza de Cobre y Uberwald. En los tratos con los enanos, me he encargado de que la mano amistosa de la ciudad siempre esté extendida en una dirección ligeramente descendente. Y con la actual ola de frío estoy seguro de que todos nos alegramos mucho de que sigan llegando todos los días barcazas enteras de carbón y aceite para lámparas procedentes de las minas de los enanos. ¿Entiende lo que trato de decirle?

Hughnon echó un vistazo a la chimenea. En contra de toda probabilidad, había un trozo solitario de carbón encendido.

—Y por supuesto —continuó el patricio—, cada vez cuesta más pasar por alto este nuevo tipo, ja, ja, de impresión, cuando ya existen imprentas enormes en el Imperio Ágata y, seguro que no le digo nada nuevo, también en Omnia. Y de Omnia, seguro que usted ya lo sabe, los omnianos importan cantidades enormes de su sagrado Libro de Om y de esos panfletos que tanto les gustan.

—Memeces evangélicas —dijo Hughnon—. Tendría que haberlos prohibido usted hace mucho tiempo.

Nuevamente la mirada duró bastante más de la cuenta.

—¿Que prohíba una religión, reverencia?

—Bueno, cuando digo prohibir, me refiero a...

—Estoy seguro de que nadie puede llamarme déspota, reverencia —dijo lord Vetinari con severidad en la voz.

Hughnon Ridcully llevó a cabo un intento mal calculado de distender el ambiente.

—Por lo menos una segunda vez, ja, ja, ja...

—¿Cómo dice?

—Digo... que nadie puede llamárselo dos veces, ja, ja, ja...

—Perdone, pero creo que no le sigo.

—Era, ejem, un chiste sin importancia, Hav... milord.

—Oh. Sí. Ja, ja —dijo Vetinari, y las palabras se marchitaron en el aire—. No, me temo que descubrirá usted que los omnianos son libres de distribuir sus buenas nuevas sobre Om. ¡Pero no se desanime! Seguro que usted también tiene alguna buena nueva sobre Ío.

—¿Cómo? Oh. Sí, claro. El mes pasado tuvo un pequeño resfriado, pero ya se encuentra bien otra vez.

—Magnífico. Eso sí que es una noticia. Sin duda, esos impresores estarán encantados de difundir la buena nueva de parte de usted. Y estoy seguro de que cumplirán con rigor todos sus requisitos.

—¿Y estas son las razones de usted, milord?

—¿Cree usted que tengo otras? —preguntó lord Vetinari—. Mis motivos, como siempre, son totalmente transparentes.

Hughnon meditó que «totalmente transparentes» podía significar que se podía ver a través de ellos, o bien que no se podían ver en absoluto.

Lord Vetinari hojeó un expediente.

—Sin embargo, el Gremio de Grabadores ha subido los precios tres veces en el pasado año.

—Ah. Ya veo —dijo Hughnon.

—Una civilización funciona a base de palabras, reverencia. La civilización son palabras. Que, en conjunto, no deberían ser demasiado caras. El mundo gira, reverencia, y nosotros tenemos que girar con él. —Sonrió—. Hubo un tiempo en que las naciones se peleaban como grandes bestias rugiendo en una ciénaga. Ankh-Morpork dominaba gran parte de aquella ciénaga porque tenía mejores garras que nadie. Pero hoy en día el oro ha sustituido al acero y, caramba, el dólar de Ankh-Morpork parece ser la moneda preferida. Mañana... tal vez las armas no serán más que palabras. Las palabras más abundantes, las más rápidas o las últimas. Mire por la ventana. Dígame qué ve.

—Niebla —dijo el sumo sacerdote.

Vetinari suspiró. A veces el clima no tenía ningún sentido de la conveniencia narrativa.

—Si hiciera buen día —dijo en tono cortante—, vería usted la gran torre de señales del otro lado del río. Palabras que vienen y van volando desde todos los confines del continente. No hace mucho a mí me costaba casi un mes entero comunicarme por carta con nuestro embajador en Genua. Ahora puedo tener una respuesta mañana. Ciertas cosas se han vuelto más fáciles, pero en otros sentidos eso las hace más difíciles. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren. ¿Ha oído hablar usted del comercio por clacs?

—Claro. A veces los mercaderes tienen que arrear alguna tunda...

—Quiero decir que ahora se puede mandar un clac hasta Genua para pedir... una pinta de gambas, si se quiere. ¿No le parece algo notable?

—¡Estarían bastante pasadas cuando llegaran aquí, milord!

—Por supuesto. No era más que un ejemplo. ¡Pero ahora piense en una gamba como un simple conjunto de información! —dijo lord Vetinari, con los ojos centelleando.

—¿Está sugiriendo usted que las gambas pueden viajar por señales? —preguntó el sumo sacerdote—. Supongo que se las podría lanzar desde...

—Me estaba esforzando por señalar el hecho de que la información también se compra y se vende —dijo lord Vetinari—. Y también que lo que una vez se consideró imposible ahora se consigue con bastante facilidad. Los reyes y los lores van y vienen y no dejan más que estatuas en medio de un desierto, mientras que un par de jóvenes que hacen trabajillos en un taller cambian el funcionamiento mismo del mundo.

Caminó hasta una mesa sobre la que había extendido un mapa del mundo. Era un mapa de trabajo; en otras palabras, era un mapa usado por alguien que necesitaba hacer muchas referencias al mismo. Estaba cubierto de notas e indicadores.

—Siempre hemos mirado al otro lado de las murallas en busca de invasores —dijo—. Siempre hemos pensado que el cambio vendría de fuera, normalmente en la punta de una espada. Y luego miramos a nuestro alrededor y vemos que proviene del interior de la cabeza de alguien en quien no te fijarías por la calle. Bajo ciertas circunstancias, podría ser conveniente eliminar esa cabeza, pero es que últimamente parece haber muchísimas de ellas.

Hizo un gesto en dirección al mapa atiborrado.

—Hace un millar de años, creíamos que el mundo era un cuenco —dijo—. Hace quinientos años sabíamos que era un globo. Hoy sabemos que es plano y redondo y que viaja por el espacio a lomos de una tortuga. —Se dio la vuelta y le dedicó al sumo sacerdote otra sonrisa—. ¿No se pregunta usted qué forma resultará tener mañana?

Pero un rasgo de familia de todos los Ridcully era no soltar un hilo hasta que habían deshilachado la prenda entera.

—Además, tienen esa especie de pincita, ya sabe, y probablemente se agarrarían como...

—¿Quiénes?

—Las gambas. Se agarrarían a...

—Me está interpretando usted de forma demasiado literal, reverencia —dijo Vetinari en tono seco.

—Oh.

—Yo solamente intentaba indicar que si no agarramos a los acontecimientos por el cuello de la camisa, serán ellos quienes nos agarren por la garganta.

—Esto nos va a acabar dando problemas, milord —dijo Ridcully. Había comprobado que era un buen comentario general en prácticamente cualquier debate. Además, resultaba cierto muy a menudo.

Lord Vetinari suspiró.

—En mi experiencia, prácticamente todo lo hace —dijo—. Es la naturaleza de las cosas. Lo único que podemos hacer es cantar por el camino. —Se puso de pie—. No obstante, les voy a hacer una visita a los enanos en cuestión.

Extendió la mano para alcanzar una campanilla que había sobre su mesa, se detuvo en el último momento y, dedicándole una sonrisa al sacerdote, llevó la mano hasta un tubo de cuero y latón que colgaba de dos ganchos de hojalata. La boquilla tenía forma de dragón.

Silbó dentro del mismo y luego dijo:

—¿Señor Drumknott? Mi carruaje, por favor.

—¿Soy yo —preguntó Ridcully, echando un vistazo nervioso al moderno tubo de comunicación—, o aquí dentro hay un olor terrible?

Lord Vetinari le dedicó una mirada inquisitiva y bajó la vista.

Había una cesta justo debajo de su mesa. Contenía algo que parecía ser, a primera vista y ciertamente a primer olor, un perro muerto. Estaba tumbado con las cuatro patas en alto. Solamente una suave expulsión de aire de vez en cuando sugería que estaba teniendo lugar alguna clase de proceso vital.

—Son sus dientes —dijo con frialdad. El perro Galletas se dio la vuelta y contempló al sacerdote con un solo ojo negro y torvo.

—Está muy bien para la edad que tiene —aseguró Hughnon, en un intento desesperado de subir por una pendiente repentinamente inclinada—. ¿Cuántos años tiene ya?

—Dieciséis —respondió el patricio—. Más de un centenar en años de perro.

Galletas se arrastró hasta sentarse y gruñó, liberando una ráfaga de olores rancios procedentes de las profundidades de su cesta.

—Tiene muy buena salud —dijo Hughnon, mientras intentaba no respirar—. Para su edad, quiero decir. Supongo que uno se acostumbra al olor.

—¿Qué olor? —preguntó lord Vetinari.

—Ah. Claro. Por supuesto —dijo Hughnon.

* * *

Mientras el carruaje de lord Vetinari traqueteaba sobre la nieve sucia en dirección a la calle del Brillo, a su ocupante le podría haber sorprendido enterarse de que, en un sótano bastante cercano, había encadenado a la pared alguien que se le parecía mucho.

Era una cadena bastante larga, que le daba acceso a una mesa, una silla, una cama y un agujero en el suelo.

En aquellos momentos se encontraba sentado a la mesa. Al otro lado se hallaba el señor Alfiler. El señor Tulipán estaba apoyado amenazadoramente en la pared. A cualquier persona con experiencia le resultaría evidente que lo que estaba teniendo lugar allí era la rutina de «poli bueno, poli malo», con el peculiar inconveniente de que allí no había polis. Solamente parecía haber un suministro interminable de señor Tulipán.

—Entonces... Charlie —dijo el señor Alfiler—, ¿qué te parece?

—No será ilegal, ¿verdad? —preguntó el hombre al que se acababan de dirigir como Charlie.

El señor Alfiler extendió las manos.

—¿Qué es la legalidad, Charlie? Nada más que palabras en un papel. Pero tú no vas a estar haciendo nada malo.

Charlie asintió con la cabeza, no muy convencido.

—Pero diez mil dólares no parece la cantidad de dinero que te dan por hacer algo bueno —dijo—. Ni por decir unas cuantas palabras.

—El señor Tulipán aquí presente una vez ganó más dinero que eso por decir unas cuantas palabras, Charlie —dijo el señor Alfiler en tono tranquilizador.

—Sí, dije: «Dame todo el 'ido dinero o la chica se las carga» —dijo el señor Tulipán.

—¿Y eso fue algo bueno? —preguntó Charlie, que al señor Alfiler le parecía que tenía una pulsión de muerte muy desarrollada.

—Absolutamente bueno para la situación, sí —respondió.

—Vale, pero no pasa a menudo que la gente gane dinero así —dijo el suicida Charlie. Su mirada no paraba de desviarse hacia la mole monstruosa del señor Tulipán, que estaba sosteniendo una bolsa de papel con una mano y una cuchara con la otra. Se dedicaba a usar la cuchara para llevarse un polvillo blanco a la nariz, a la boca y en una ocasión, Charlie podría haberlo jurado, a la oreja.

—Bueno, tú eres un hombre especial, Charlie —dijo el señor Alfiler—. Y después vas a tener que pasar escondido mucho tiempo.

—Sí —dijo el señor Tulipán, en el centro de una nube de polvo. Hubo un olor fuerte y repentino a bolas de alcanfor.

—Muy bien, pero entonces, ¿por qué me habéis tenido que raptar? Yo estaba cerrando para irme a casa y de repente, ¡pum! Y ahora me tenéis encadenado.

El señor Alfiler decidió cambiar de táctica. Charlie estaba discutiendo demasiado para ser un hombre que estaba en la misma sala que el señor Tulipán, sobre todo cuando el señor Tulipán ya iba por la mitad de una bolsa de bolas de alcanfor pulverizadas. Le dedicó a Charlie una sonrisa enorme y amistosa.

—No tiene sentido obsesionarse con el pasado, amigo —dijo—. Esto son negocios. Lo único que queremos son unos cuantos días de tu tiempo, y luego tú acabas con una fortuna y además, y esto me parece importante, Charlie, con una vida para gastarla.

Charlie estaba resultando ser muy, pero muy estúpido.

—Pero ¿cómo podéis saber que no se lo voy a contar a nadie? —insistió.

El señor Alfiler suspiró.

—Confiamos en ti, Charlie.

El hombre era propietario de una tienda de ropa en Pseudópolis. Los pequeños tenderos tenían que ser listos, ¿verdad? Normalmente eran astutos como zorros cuando se trataba de devolver exactamente la cantidad adecuada de cambio mal contado. Para que te fíes de la fisionomía, pensó el señor Alfiler. Aquel hombre podía pasar por el patricio incluso con buena luz, pero mientras que por lo que se decía lord Vetinari ya habría anticipado todos los rumbos feos que podía tomar el futuro, Charlie estaba realmente considerando la idea de que iba a salir vivo de aquello y hasta de ser más listo que el señor Alfiler. ¡Estaba intentando ser sagaz! Estaba sentado a pocos metros del señor Tulipán, un hombre que intentaba esnifar repelente de polillas machacado, y estaba probando la astucia. Aquel tipo era casi digno de admiración.

—Voy a tener que estar de vuelta el viernes —dijo Charlie—. Para el viernes ya se habrá acabado todo, ¿verdad?

* * *

En el curso de su destartalada vida, el barracón que ahora tenían alquilado los enanos había sido una fragua, una lavandería y una docena de otras empresas, y lo había usado por última vez como fábrica de caballitos balancines alguien que había pensado que algo iba a ser la bomba cuando en realidad faltaba un día para que le explotara en la cara. Los montones de caballitos balancines sin terminar que el señor Queso no había podido vender para pagar el alquiler atrasado ocupaban todavía una pared entera hasta el tejado de hojalata. Había un estante lleno de latas de pintura oxidadas. Las brochas estaban fosilizadas en sus tarros.

La prensa ocupaba el centro de la sala y había varios enanos trabajando en ella. William había visto prensas. Los grabadores las usaban. Aquella, sin embargo, tenía una cualidad orgánica. Los enanos se pasaban tanto tiempo alterando la prensa como usándola. Aparecían rodillos adicionales, se enhebraban correas interminables en los engranajes. La prensa crecía a cada hora que pasaba.

Buenamontaña estaba trabajando delante de varios de aquellos cajones inclinados, cada uno de las cuales estaba dividido en varias docenas de compartimentos.

William observó cómo la mano del enano se movía a toda velocidad por los cajoncitos de letras de plomo.

—¿Por qué hay un cajón más grande para las es?

—Porque es la letra que más usamos.

—¿Es por eso que está en el centro de la bandeja?

—Sí. Primero la e, luego la a y luego la o.

—Lo digo porque lo normal sería que estuviera la a en el medio.

—Nosotros ponemos la e.

—Pero tienen más enes que us. Y la u es una vocal.

—La gente usa la ene más de lo que usted cree.

Al otro lado de la sala, los dedos regordetes de enano que tenía Caslong bailaban sobre sus propios cajones de letras.

—Casi se puede leer el texto en que está trabajando... —empezó a decir William.

Buenamontaña levantó la vista. Frunció un momento los ojos.

—«... Gane... más... dinero... en su... tiempo... libre...» —dijo—. Parece que el señor Escurridizo ha vuelto.

William volvió a examinar la bandeja de letras. Por supuesto, una pluma de ganso contenía en potencia cualquier cosa que uno escribiera con ella. Eso lo podía entender. Pero lo contenía de una forma claramente teórica, claramente inofensiva. Mientras que aquellos bloques de color gris mate tenían un aspecto amenazador. Él entendía por qué preocupaban a la gente. Ponlos juntos de la forma apropiada, parecían decir, y podemos ser cualquier cosa que quieras. Podríamos ser incluso algo que no quieres. Podemos convertirnos en lo que sea. Ciertamente podemos convertirnos en un problema.

La prohibición de los tipos móviles no era exactamente una ley. Pero él sabía que a los grabadores no les gustaban porque ellos tenían el mundo funcionando exactamente como querían, muchas gracias. Y se decía que a lord Vetinari no le gustaban, porque el exceso de palabras solamente servía para inquietar a la gente. Y a los magos y sacerdotes no les gustaban porque las palabras eran importantes.

Una página grabada era una página grabada, completa y única. Pero si alguien cogía las letras de plomo que se habían usado previamente para componer las palabras de un dios, y luego las usaba para componer un libro de cocina, ¿qué efecto tenía aquello sobre la sabiduría sagrada? Y ya puestos, ¿qué efecto tendría sobre el pastel? En cuanto a imprimir un libro de conjuros y luego usar los mismos tipos para un libro de navegación... bueno, el viaje podía ir a cualquier parte.

Como si le hubieran dado pie, ya que a la historia le gusta la pulcritud, William oyó que se acercaba un carruaje por la calle. Unos momentos más tarde lord Vetinari entró, se quedó apoyado pesadamente en su bastón y examinó la sala con ligero interés.

—Caramba... lord De Worde —dijo, con cara de sorpresa—. No tenía ni idea de que estuviera usted involucrado en esta empresa.

William se ruborizó mientras se acercaba apresuradamente al gobernante supremo de la ciudad.

—Quiere usted decir señor De Worde, milord.

—Ah, sí. Por supuesto. Ciertamente. —La mirada de lord Vetinari atravesó la sala manchada de tinta, se detuvo un momento en los caballitos balancines de sonrisa desquiciada y luego contempló a los enanos atareados—. Sí. Por supuesto. ¿Y usted dirige esto?

—No hay nadie que lo dirija, milord —dijo William—. Pero el señor Buenamontaña, que es ese de ahí, parece ser el que más habla.

—¿Y cuál es exactamente el papel de usted aquí?

—Esto... —William hizo una pausa, que sabía que no era nunca una buena táctica con el patricio—. Francamente, señor, aquí hace calor, en mi oficina hace un frío que pela y... bueno, es fascinante. Mire, sé que no es realmente...

Lord Vetinari asintió con la cabeza y levantó la mano.

—Tenga la amabilidad de pedirle al señor Buenamontaña que venga aquí, ¿quiere?

William intentó susurrarle unas cuantas instrucciones al oído a Gunilla mientras lo apremiaba para que se acercara a la alta figura del patricio.

—Ah, bien —dijo el patricio—. Ahora me gustaría solamente hacer una pregunta o dos, si es posible.

Buenamontaña asintió.

—En primer lugar, ¿está involucrado el señor Y-Voy-A-La-Ruina Escurridizo en esta empresa con algún cargo directivo de importancia?

—¿Cómo? —preguntó William. Aquello no se lo había esperado.

—Un tipo sospechoso, que vende salchichas...

—Ah, él. No. Solamente los enanos.

—Ya veo. ¿Y acaso este edificio está construido sobre una fisura del espacio-tiempo?

—¿Cómo? —preguntó Gunilla.

El patricio suspiró.