Se acerca el que con justicia podemos llamar gran momento de la vida de Conan. Después de los hechos que se narraban en Conan el guerrero, el bárbaro cimmerio ha alcanzado un alto rango dentro del ejército de Aquilonia, el mayor de los imperios hiborios. Pero las envidias, así como la amenaza de una muerte cierta, le obligarán a huir a las tierras de los salvajes pictos, donde vivirá una extraña historia y hallará un tesoro. Con éste podrá financiar una sublevación de los descontentos de Aquilonia y coronarse rey de este gran reino. Sin embargo sus enemigos aún le acechan.

Conan el bárbaro vio la luz por primera vez en las páginas de la revista Weird Tales a principios de los años treinta. El personaje, el más popular surgido de la pluma de Robert E. Howard (1906-1936), ha venido ganando popularidad creciente desde entonces. su figura ha sido llevada a todos los tipos de medios visuales y se ha convertido en un arquetipo del género y uno de los hitos de la cultura popular moderna.

El ciclo de Conan fue sistematizado por L.Sprague de Camp a finales de los años sesenta en una serie de doce libros. Paralelamente a la reedición de esta colección, también se publican aquí los Conan inéditos, aquellos títulos que, posteriormente, se incorporaron a la cronología del personaje y que aún permanecían inéditos en lengua castellana.

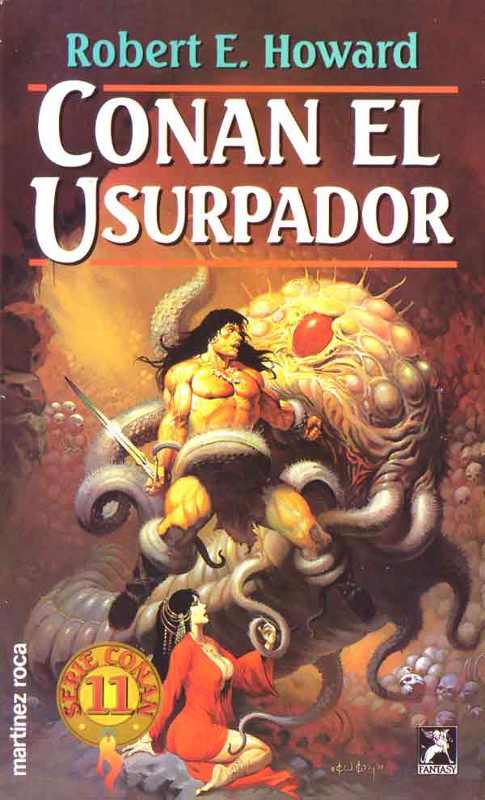

Robert E Howard

Conan el usurpador

INTRODUCCIÓN

Robert Ervin Howard (1906-1936), de Cross Plains, Texas, fue un extraordinario narrador. Además de ser un escritor versátil y prolífico —escribió, por ejemplo, una serie de historias humorísticas del Oeste—, su magia narrativa alcanzó su cima en los relatos de aventuras y de acción. A través de estas historias de espadachines y hechiceros, de demonios y de muerte, asoman sus inolvidables héroes míticos: el rey Kull de Valusia, Bran Mak Morn, Solomon Kane y, el más poderoso y apasionante de todos, Conan de Cimmeria, el protagonista de más de una docena de historias estimulantes y conmovedoras.

Se supone que Conan vivió hace unos doce mil años, en una Edad Hybórea inventada por Howard, después del hundimiento de Atlantis y antes del comienzo de la historia escrita conocida por todos.

Conan, un gigantesco aventurero bárbaro de las sombrías tierras de Cimmeria, atravesaba ríos de sangre y vencía a enemigos, tanto naturales como sobrenaturales, hasta convertirse finalmente en soberano del reino hiborio de Aquilonia.

Dieciocho relatos de Conan fueron publicados en vida de Howard, y varios más han aparecido en forma de manuscrito —algunos completos y otros inacabados— en las dos últimas décadas. Yo he tenido el privilegio de preparar estas historias para su publicación póstuma y de completar la mayoría de los relatos inacabados.

De los cuatro relatos que aparecen en este volumen, los dos primeros tienen una historia complicada.

En el año 1951 descubrí, entre un montón de manuscritos sin publicar de Howard, en la casa del finado Osear J. Friend, que era en ese momento el agente literario de las novelas de Howard, un relato titulado The Black Stranger (El extranjero negro). Al preparar ese manuscrito para su publicación, yo lo reescribí, condensándolo en un cincuenta por ciento y añadiendo una serie de interpolaciones para enlazar la historia con la del rey Numedides, la de Toth-Amon y con la revolución que tuvo lugar posteriormente en Aquilonia, a fin de integrar la historia en el legendario relato.

El editor de Fantasy Magazine, que fue el primero en publicar la historia, agregó algunas cosas y eliminó otras. Esta versión fue publicada nuevamente en el año 1953 en el volumen titulado The King Conan. El editor de la revista conservó el título original, pero cuando reapareció en The King Conan, yo le cambié el título y lo llamé The Treasure of Tranicos (El tesoro de Tranicos) porque el nombre de «El extranjero negro» era similar al título de otras historias de Howard y daba lugar a confusiones; al menos una docena de sus relatos tienen la palabra «negro» en su título.

Para publicarlo ahora en este volumen, he acudido al manuscrito original de Howard y lo he editado de una manera mucho más ligera, sin tratar de condensarlo y cambiando sólo aquello que era estrictamente necesario. He omitido los cambios del editor de la revista, pero sí he conservado las interpolaciones que introduje la primera vez para enlazar la historia con el resto de la saga, como por ejemplo el relato de la huida de Conan de Aquilonia. Lo que ustedes van a leer está, por lo tanto, bastante más cerca del original de Howard que la versión publicada anteriormente.

Además, Glenn Lord, el actual agente literario de las obras de Howard, encontró entre los papeles de Howard, en el año 1965, el relato titulado Wolves Beyond the Border (Lobos más allá de la frontera).

La historia parecía ser la versión final, pero se interrumpía por la mitad (en la pelea de la cabaña) y presentaba sólo una breve síntesis, de una página más o menos, del resto. Ya sea que Howard se hubiera cansado de la historia y la dejara de lado, con la intención de acabarla más tarde, o que tuviera otras intenciones en mente, probablemente nunca lo sabremos. Yo me he encargado de completar la historia imitando el estilo de Howard, y siguiendo el texto.

Las otras dos historias — The Phoenix on the Sword (El fénix en la espada) y The Scarlet Citadel (La ciudadela escarlata)— aparecen, con excepción de algunas correcciones, en la forma en que Howard las escribió antes de publicarlas en Weird Tales en los años treinta.

La saga de Conan es la siguiente: Conan, el hijo de un herrero cimmerio, nació en un campo de batalla de esa tierra del norte cubierta de nubes. De adolescente participó en el saqueo de la avanzada fronteriza aquilonia de Venarium. Más tarde realizó una incursión a Hiperbórea con una banda de aesires y fue capturado por los hiperbóreos. Después huyó de la mazmorra de esclavos de Hiperbórea, y se dirigió a Zamora y a otros países del sur, viviendo en forma precaria como ladrón. Ajeno a la civilización e indómito por naturaleza, compensó su falta de sutileza y de refinamiento con una astucia natural y con un físico hercúleo, que heredó de su padre.

Luego se alistó como soldado mercenario en el ejército del rey Yildiz de Turan, viajó extensamente por las tierras hirkanias y se convirtió en un diestro arquero y jinete. Más tarde se convirtió en bandido en las tierras Hybóreas, dirigió a una banda de corsarios negros en las costas de Kush y sirvió como mercenario en Shem y en otros países vecinos. Después volvió a su vida de proscrito con los kozakos en las estepas orientales, y con los piratas del mar de Vilayet. Sirvió como mercenario en el reino de Khaurán, y fue durante dos años jefe de los zuagires, los shemitas nómadas del Este. Luego corrió salvajes aventuras en las tierras orientales de Iranistán y de Vendhia, durante las cuales Conan se enfrentó con los Adivinos Negros de Yimsha en los montes Himelios.

Al regresar a Occidente, Conan hace de bucanero una vez más con los piratas barachanos y zingarios.

Luego se alista de nuevo como mercenario en Estigia y en los reinos negros. Encamina sus pasos hacia el norte en dirección a Aquilonia y, con cuarenta años, trabaja como explorador en la frontera picta.

Cuando los pictos, con la ayuda del hechicero Zogar Sag, atacan los poblados aquilonios, Conan intenta impedir la destrucción del fuerte Tuscelan sin conseguirlo, pero logra salvar las vidas de algunos colonos que vivían entre el río Trueno y el río Negro. Aquí comienza este libro.

L. Sprague de Camp

EL TESORO DE TRANICOS

Después de los acontecimientos narrados en el relato «Más allá del río Negro» de Conan el guerrero, Conan se pone al servicio de los aquilonios. Llega a general, derrota a los pictos en la batalla de Velítrium y destroza su retaguardia. Entonces es llamado a la capital —Tarantia— para celebrar su triunfo. Pero, habiendo despertado las sospechas y los celos del loco y depravado rey Numedides, lo drogan con vino y lo encadenan en la Torre del Hierro bajo sentencia de muerte. Sin embargo, el bárbaro tiene tantos amigos como enemigos en Aquilonia, y pronto es rescatado de su prisión y puesto en libertad; sus libertadores le proporcionan un caballo y una espada. Cabalgando hacia la frontera, se encuentra con sus tropas bosonios dispersas, y con que han puesto precio a su cabeza. Cruza el río Trueno, llega a los húmedos bosques de la tierra de los pictos y se dirige hacia el lejano mar.

1. Los hombres pintados

Hace un momento el claro del bosque estaba vacío, pero ahora un hombre se acerca sigilosamente a los arbustos. No hace un solo ruido, ni siquiera para prevenir a las grises ardillas de su llegada. Pero los pájaros de colores revolotean en el soleado espacio abierto como una nube ruidosa. El hombre frunce el ceño y lanza una rápida mirada al camino por el que ha venido, como si sintiera miedo de que sus hombres lo hubieran traicionado, delatando su posición. Entonces comienza a caminar cuidadosamente por el claro.

A pesar de su enorme musculatura, el hombre se mueve con la agilidad de un leopardo. Está desnudo, salvo por un taparrabo que lleva atado a la cintura; sus extremidades están llenas de arañazos causados por las zarzas, y cubiertas de lodo seco. Lleva una venda en el brazo izquierdo. Por debajo de la negra melena enmarañada aparece su rostro lánguido y demacrado; sus ojos queman como los de un lobo herido. Avanza cojeando por el desdibujado camino que lo lleva a través del espacio abierto.

A medio camino del claro se detiene un instante y se vuelve con gesto felino a observar el camino por el que ha venido. Al salir del bosque oye un grito. Cualquier otro hombre hubiera pensado que se trataba del aullido de un lobo. Pero él sabía que no. Un cimmerio distingue los sonidos de la selva con la misma facilidad con que un hombre de la ciudad reconoce las voces de sus amigos.

Sus ojos se inyectan en sangre al tiempo que se vuelve y corre a lo largo del sendero. Este sendero, al alejarse del claro, discurre paralelo a una densa fila de árboles y arbustos. También hay un enorme tronco clavado en la tierra húmeda, entre los matorrales y el sendero. Cuando el cimmerio ve el enorme tronco, se detiene y mira hacia atrás a través del claro para cerciorarse de que no ha dejado señal alguna de su paso por allí; pero la evidencia era clara para sus ojos penetrantes y por lo tanto igualmente visible para los aguzados ojos de quienes lo perseguían. Gruñó en voz baja como una bestia acorralada.

Avanzó despreocupadamente por la senda, aplastando la hierba a su paso. Cuando alcanzó el extremo del tronco, saltó por encima, se volvió y corrió a lo largo de éste. Pero no dejó ninguna huella que pudiera revelar a sus astutos perseguidores que había cambiado de sendero. Cuando alcanzó la parte más densa de los matorrales, se adentró en ellos como una sombra, agitando las hojas a su paso.

El tiempo pasaba lentamente. Las grises ardillas chillaban una vez más, luego se apretaron contra las ramas y de repente enmudecieron. El claro estaba invadido. Igual de silenciosos que el primero, surgieron otros tres hombres por el borde del claro; bajos, de piel oscura y complexión fuerte. Iban vestidos con una especie de taparrabo y una pluma en la cabeza. Sus cuerpos estaban pintados con extraños dibujos e iban armados hasta los dientes con lanzas y martillos de cobre.

Se habían arrastrado sigilosamente por el claro antes de dejarse ver en el espacio abierto; se movían por entre los arbustos sin ninguna dificultad, en fila india, con la agilidad de un leopardo y vigilando el sendero. Siguieron la huella del cimmerio, tarea difícil incluso para aquella raza sanguinaria. Se movían lentamente a través del claro; entonces uno de ellos se irguió y gruñó apuntando con su lanza hacia la hierba aplastada allá donde el sendero penetraba en el bosque. En ese momento todos se detuvieron súbitamente. Sus pequeños y redondos ojos negros se dirigieron al entramado de la selva.

Pero su presa estaba bien escondida. Al no encontrar nada que despertara sus sospechas, se movían ahora más deprisa, siguiendo las borrosas huellas que indicaban que su víctima había sido descuidada, ya fuera por debilidad o por desesperación.

Acababan de pasar por el lugar en el que los espesos matorrales se apiñaban en el antiguo sendero, cuando el cimmerio saltó al camino detrás de ellos, sacando las armas que tenía escondidas en el taparrabo: un largo cuchillo de cobre en la mano izquierda y un hacha del mismo material en la derecha. El ataque fue tan rápido e inesperado que el último de los pictos no tuvo ninguna posibilidad de ponerse a salvo, ya que el cimmerio lo apuñaló por la espalda. La hoja atravesó el corazón del picto antes de que éste fuera consciente del peligro.

Los otros dos se volvieron para atacarlo, pero tan pronto como el cimmerio extrajo el cuchillo del cuerpo de su primera víctima dio un tremendo golpe con el hacha que tenía en la mano derecha. El segundo picto estaba a punto de volverse cuando el hacha le partió el cráneo en dos.

El picto que quedaba, el jefe del grupo a juzgar por la pluma de águila que llevaba, se abalanzó sobre el cimmerio, y estaba a punto de clavarle el puñal en el pecho cuando éste extrajo el hacha de la cabeza del hombre muerto. El cimmerio tenía la ventaja de poseer una gran inteligencia y un arma en cada mano. Comprobó su hacha y clavó el cuchillo que llevaba en la mano izquierda en el estómago pintado de su enemigo.

Un terrible aullido surgió de la boca del picto, que quedó destripado. El grito desconcertado, de una furia bestial, halló como respuesta un salvaje coro de gritos a cierta distancia del claro. El cimmerio se agazapó como una bestia acorralada, secándose el sudor de la frente. La sangre le chorreaba por debajo del vendaje.

Se volvió, profiriendo un grito incoherente, y huyó en dirección oeste. Corrió con toda la velocidad que le permitían sus largas piernas, poniendo en juego todos los recursos que la naturaleza les brinda a los bárbaros. El bosque estaba en silencio. Entonces se oyó un aullido demoníaco, y se dio cuenta de que sus perseguidores habían encontrado los cuerpos de sus víctimas. Estaba sin aliento y la sangre de sus heridas ensuciaba el suelo, dejando una huella que hasta un niño hubiera podido seguir. Pensó que tal vez los tres pictos fueran los únicos de todo el grupo que aún lo perseguían. Pero debería haber sabido que aquellos lobos humanos nunca perdían una huella de sangre.

El bosque estaba en silencio otra vez; eso quería decir que estaban corriendo tras él, encontrando el camino a través de la sangre que no podía borrar. Una salada y húmeda ráfaga de viento del oeste, que le era familiar, sopló en su rostro. Se asombró; si estaba tan cerca del mar, eso significaba que la persecución había sido más larga de lo que él pensaba.

Pero ahora casi todo había terminado; incluso su feroz vitalidad había menguado después de la terrible tensión. Hizo un esfuerzo para respirar y sintió un gran dolor en el costado herido; le temblaban las piernas, y el dolor de su pierna coja era tan intenso como si le hubieran cortado los tendones con un cuchillo. Había seguido los instintos de su naturaleza salvaje, aguzando todos sus sentidos para sobrevivir. En aquel momento límite, estaba obedeciendo a otro instinto: encontrar un lugar donde guarecerse y vender su vida a un precio sangriento.

No abandonó el camino, a pesar de la densa maraña que lo rodeaba por todas partes. Sabía que era inútil pensar en evadirse de sus perseguidores. Siguió corriendo, mientras la sangre le caía sobre las orejas cada vez que respiraba. Detrás de él sonó un aullido que le daba a entender que ellos le estaban pisando los talones, esperando el momento oportuno para cazar a su presa, como una manada de lobos espera el minuto fatal.

Salió bruscamente de la espesura y vio un acantilado sin fin; miró a derecha e izquierda y divisó una roca solitaria que se alzaba como una torre desde el bosque. De pequeño, el cimmerio había escalado escarpadas montañas en su tierra natal. Pero a pesar de que estaba entrenado para ello, se dio cuenta de que en aquellas condiciones tenía pocas posibilidades. Para cuando él hubiera conseguido subir seis o siete metros, los pictos habrían alcanzado un lugar idóneo desde el cual podrían lanzar sus flechas contra él.

Tal vez la otra cara del despeñadero sería menos difícil. El camino bordeaba el risco hacia la derecha; al seguirlo, vio que en la parte oeste había un saliente que lo llevaría cerca de la cima.

Aquel saliente era un lugar tan bueno para morir como cualquier otro. El mundo daba vueltas a su alrededor como una vertiginosa niebla roja. Avanzó cojeando por el sendero, puso las manos y las rodillas en los lugares más empinados y sujetó el cuchillo con los dientes.

No había alcanzado la punta más alta del saliente cuando cuarenta salvajes pintados lo rodearon por la otra cara del risco, aullando como lobos. A la vista de su presa comenzaron a gritar corno diablos y a correr hacia el pie del risco arrojando flechas a medida que se acercaban. Una de ellas alcanzó una de las pantorrillas del cimmerio; sin detenerse, éste arrancó la flecha y la arrojó a un lado, sin preocuparse por las que chocaban contra las rocas que había a su alrededor. Se arrastró por el borde del saliente, cogió su hacha y empuñó el cuchillo; luego se tendió mirando a sus perseguidores por encima del saliente; sólo asomaban su melena y sus ojos. Sentía náuseas, por lo que respiró hondo y apretó los dientes, luchando contra sus terribles ganas de vomitar.

Unas pocas flechas más silbaron a su alrededor. La horda de salvajes sabía que la presa estaba acorralada. Los guerreros proferían aullidos mientras se subían a las rocas que había al pie del risco. El primero en alcanzar la parte más escarpada fue un bravo luchador que llevaba una pluma de águila de color escarlata, lo que indicaba que era un jefe. Se detuvo brevemente, con un pie sobre la roca, y se dio media vuelta lanzando gritos exultantes. Pero no llegó a lanzar la flecha. Se quedó inmóvil de repente, como si la codicia de sangre de sus negros ojos diera paso al asombro. Retrocedió con un grito, y miró a sus hombres con los brazos abiertos para comprobar el empuje de sus valientes guerreros. Aunque el hombre que estaba en el saliente encima de ellos comprendía la lengua de los pictos, estaba demasiado lejos para entender el significado de las frases entrecortadas que el jefe decía a sus hombres.

Éstos dejaron de gritar y siguieron subiendo en silencio. No parecía que miraran al hombre que estaba en el saliente, sino al risco. Entonces, sin vacilar, bajaron los arcos y se volvieron por el mismo camino por el que habían venido, desapareciendo por la curva del acantilado sin mirar hacia atrás siquiera.

El cimmerio estaba asombrado. Conocía perfectamente el carácter de los pictos y no entendía esta reacción inesperada. Sabía que no volverían, sino que regresaban a sus pueblos, que se encontraban a cientos de leguas de distancia.

Pero no podía entenderlo. ¿Qué habría allí que hizo que los guerreros pictos abandonaran la caza y no lo siguieran como lobos hambrientos? Sabía que había lugares considerados sagrados por algunas tribus, y que cuando un fugitivo se refugiaba en uno de esos santuarios estaba a salvo de sus perseguidores. Pero cada tribu tenía su santuario, y las demás tribus no lo respetaban; por otro lado, los hombres que lo perseguían no tenían ningún lugar sagrado en aquella región. Éstos eran los hombres del Águila, cuyas aldeas estaban muy lejos al este, cerca del país de los Pictos Lobos.

Eran los Lobos quienes habían capturado al cimmerio cuando él huyó de Aquilonia, y fueron ellos los que lo entregaron a los Águilas a cambio del jefe Lobo. Los Águilas tenían una cuenta pendiente con el gigantesco cimmerio, y el hecho de que él se hubiera escapado le había costado la vida a uno de sus jefes. Por esa razón lo habían seguido implacablemente, atravesando ríos y montañas, y luchando contra tribus hostiles. Y ahora los sobrevivientes de la larga cacería se habían dado la vuelta en el preciso instante en que tenían al enemigo en sus manos. El cimmerio movía la cabeza sin entender lo que ocurría.

Se levantó, dolorido por la larga espera; no podía creer que todo hubiera terminado. Sus extremidades estaban rígidas y le dolían las heridas. Masculló un juramento y se restregó los ojos.

Luego parpadeó y miró a su alrededor. Por debajo se extendía la verde selva como una masa sólida, y por encima, en la parte oeste del risco, él sabía que estaba el inmenso océano. El viento agitaba su negra melena y la brisa salina de la atmósfera lo reanimaba. Distendió el pecho y respiró hondo.

Luego se dio media vuelta y gruñó a causa del dolor que le provocaba la pantorrilla herida. Detrás del saliente había un camino escarpado que llegaba hasta la cima del risco, que estaba a unos diez metros de distancia. Había una especie de escalera estrecha excavada en la roca, del tamaño suficiente para que pasara un hombre.

Subió cojeando y gruñendo. El sol, que brillaba por encima de la selva, arrojaba sus rayos sobre el sendero, revelando la existencia de un túnel o caverna que acababa en un arco. ¡En el arco iluminado por el rayo de luz había una pesada puerta de roble!

Era asombroso. Aquélla era una zona desierta. El cimmerio sabía que la costa oeste estaba deshabitada, a excepción de unas pocas aldeas de tribus feroces, que eran menos civilizadas aún que las que vivían en la selva.

Los sitios civilizados más cercanos estaban en la frontera, a lo largo del río Trueno, a cientos de leguas al este. El cimmerio sabía también que era el único hombre blanco que jamás había cruzado la selva que había entre el río y la costa. Aquella puerta no podía ser obra de los pictos.

Era inexplicable, y por lo tanto sospechoso, y el recelo le hizo empuñar el hacha y el cuchillo.

Entonces, mientras sus ojos se habituaban a la semipenumbra, notó algo más. El túnel llegaba hasta la puerta, y a lo largo de las paredes había una hilera de cofres. En un momento de lucidez, comprendió lo que sucedía. Se acercó a uno de ellos, pero no pudo abrirlo. Levantó el hacha para destrozar la tapa, pero cambió de idea y se acercó cojeando a la puerta en forma de arco. Ahora se sentía más confiado, y había dejado sus armas a un lado. Empujó la puerta tallada y ésta se abrió sin ofrecer resistencia.

Entonces algo le hizo cambiar de actitud; volvió a coger el cuchillo y el hacha y se puso a la defensiva. Se quedó allí como una estatua amenazadora, dispuesto a atravesar la puerta.

Estaba mirando en dirección a la cueva, más oscura aún que el túnel, aunque ligeramente iluminada por el resplandor que llegaba de una enorme joya que había encima de un pequeño pedestal de marfil, sobre una mesa de ébano, alrededor de la cual había unas figuras sentadas en silencio.

Éstas no se movieron; ni siquiera volvieron la cabeza hacia él, pero la suave niebla que invadía la habitación parecía moverse como una cosa viva.

—Bien —dijo rudamente—, ¿estáis borrachos?

No hubo respuesta. Él no era un hombre que se rindiera fácilmente, y sin embargo ahora estaba desconcertado.

—Me podríais ofrecer un vaso de ese vino que estáis bebiendo —dijo con su natural beligerancia, estimulada por la extraña situación en la que se hallaba—. Por Crom, no sois muy corteses con un hombre que perteneció a vuestra hermandad. Vais a...

Su voz cayó en el silencio; luego se levantó y observó las extrañas figuras que seguían sentadas alrededor de la mesa de ébano.

—No están borrachos —murmuró—. Ni siquiera están bebiendo. ¿Qué juego diabólico es éste?

Entonces cruzó el umbral. Inmediatamente, la niebla azul se movió. Luego se solidificó, y el cimmerio se encontró a sí mismo luchando contra unas inmensas manos negras que intentaban aferrarle la garganta.

2. Los hombres del mar

Belesa jugaba distraídamente con una concha de mar, comparando su delicado color rosáceo con el de la bruma del amanecer en la playa. La hora del alba ya había pasado, pero el temprano sol todavía no había dispersado las nubes nacaradas que eran arrastradas hacia el oeste.

Levantó su espléndida cabeza y contempló una escena extraña y repelente, y al mismo tiempo aterradoramente familiar en cada uno de sus detalles. Sus pequeños pies se hundían en la arena con la llegada de las olas, que se perdían en el pálido azul del horizonte. Se encontraba en la curva de una gran bahía; hacia el sur, la arena formaba un amplio círculo en forma de cuerno. Desde la loma podía uno perder la vista en el infinito.

Mirando el paisaje, vio la fortaleza que había sido su hogar durante el último año y medio. Contra el cielo de la mañana se recortaba la bandera de color dorado y escarlata de su linaje. Pero el halcón rojo sobre fondo dorado no despertaba ningún entusiasmo en su pecho joven, a pesar de que había ondeado en muchos campos ensangrentados en el lejano sur.

Pensaba en los hombres que trabajaban duramente en los jardines y campos que había cerca del fuerte, rodeados de bosques. Temía el bosque, y ese miedo era compartido por todos los que vivían allí.

La muerte se agazapaba en aquellas profundidades —una muerte rápida y terrible, una muerte lenta y espantosa— ocultas, agotadoras, implacables.

Suspiró y se acercó a la orilla sin ningún propósito en mente. Los días eran incoloros, y el mundo de la ciudad, de la corte y de la alegría parecía pertenecer a otra época. Buscó en vano la razón que había llevado a un conde de Zíngara a huir con sus compañeros a aquella costa salvaje, a cientos de leguas de la tierra que lo viera nacer, cambiando el castillo de sus antepasados por una cabaña de madera.

Los ojos de Belesa distinguieron unas pequeñas huellas de pies en la arena. Una niña llegó corriendo desde las dunas, desnuda y con el cabello mojado. Sus tristes ojos estaban desorbitados por la emoción. —¡Señora Belesa! —exclamó, pronunciando la lengua zingaria con acento ofíreo—. ¡Oh, Belesa!

La niña balbució y gesticuló con las manos, conteniendo la respiración. Belesa sonrió y le puso un brazo encima sin preocuparse de que su vestido de seda se le mojara. A pesar de su vida solitaria, Belesa había conservado la ternura, que había volcado en aquella niña abandonada, a la que había arrebatado de un amo brutal en ese largo viaje desde las costas del sur. —¿Qué estás tratando de decirme, Tina? Respira, mi niña. —¡Un barco! —dijo la niña señalando hacia el sur—. ¡Me estaba bañando en la charca que forma la marea en la arena al otro lado de la loma, y lo he visto! ¡Es un barco que viene del sur!

Tomó tímidamente la mano de Belesa, temblando. Ésta sintió que el corazón le latía aceleradamente ante la sola idea de un visitante desconocido. No habían visto a nadie desde que llegaron allí.

Tina corrió hacia las amarillas dunas de arena, jugando en las pequeñas charcas que la marea baja había dejado en la playa. Luego subieron a lo alto de la ondulada loma. La delgada figura de Tina se recortó contra el límpido cielo; sus húmedos cabellos ondeaban al viento, y estiraba los brazos. —¡Mira, mi señora!

Belesa ya la había visto; se trataba de una vela alargada de color blanco, hinchada por el viento fresco del sur, que ondeaba a lo largo de la costa a pocas leguas de donde ella se encontraba. Su corazón latió intensamente; un pequeño acontecimiento puede significar mucho en una vida solitaria, pero Belesa sintió la premonición de extraños y violentos sucesos. Sintió que no era por casualidad por lo que el barco fondeaba en aquella costa alejada. No había ningún puerto hacia el norte, y el más cercano en dirección sur estaba a unas mil leguas. ¿Qué habría traído a aquellos extranjeros a la solitaria bahía de Korvela, como su tío había dado en llamar a ese lugar cuando llegó?

Tina se acercó a su señora, aferrándose a sus finas vestiduras. —¿Quién puede ser, mi señora? —preguntó, mientras el viento coloreaba sus pálidas mejillas—. ¿Es el hombre al que teme el conde?

Belesa la miró con expresión sombría. —¿Por qué dices eso, niña? ¿Cómo sabes que mi tío teme a alguien?

—Debe de ser así —dijo Tina ingenuamente—, o de lo contrario nunca hubiera venido a esconderse en un lugar tan solitario. Mira, señora, qué rápido viene.

—Debemos ir a informar a mi tío —dijo Belesa—. Los barcos de pesca aún no han salido, lo que significa que los hombres todavía no lo han visto. ¡Coge tus ropas, Tina, deprisa!

La niña salió corriendo hacia la charca en la que se había estado bañando cuando divisó la nave, y recogió sus sandalias, su túnica y un cinto que había dejado en la arena. Volvió a la loma y se vistió en un abrir y cerrar de ojos.

Belesa la cogió de la mano, observando ansiosamente como se acercaba el barco; luego se fueron rápidamente hacia el fuerte. Poco después de que ambas hubieran atravesado la empalizada de madera que rodeaba el edificio, el estridente sonido de una trompeta avisó a los hombres que estaban trabajando en las huertas y a los que estaban abriendo las puertas de los cobertizos para que ayudaran a empujar los barcos de pesca y los acercaran a la orilla.

Todos los hombres que estaban fuera del fuerte arrojaron las herramientas, abandonaron sus tareas y corrieron sin perder tiempo para enterarse de cuál era la causa de la alarma general. Cuando todos se hubieron reunido en la puerta de la fortaleza, unos y otros señalaban hacia la oscura línea del bosque situado al este, pero a ninguno de ellos se le ocurrió mirar hacia el mar.

La multitud se agolpó en la puerta, haciendo preguntas a los centinelas que vigilaban la entrada de la empalizada. —¿Qué sucede? ¿Por qué nos han llamado? ¿Es que vienen los pictos?

Por toda respuesta vieron a un hombre taciturno vestido con ropas de cuero y empuñando un rústico puñal de acero, señalando hacia el sur. Desde el lugar donde estaba este hombre, todos aquellos que habían subido a la empalizada y se encontraban de cara al mar vieron el barco.

Desde una pequeña torre que había en el tejado de la casa principal, construida con la misma madera que los demás edificios del interior de la fortaleza, el conde Valenso de Korzetta observaba detenidamente el barco que se acercaba a la zona sur de la bahía. El conde era un hombre fuerte, enjuto, de mediana edad y rostro sombrío. Su atuendo se componía de un pantalón y una camisa de seda negra y una capa de color escarlata echada descuidadamente sobre sus hombros. Movía nerviosamente el fino bigote negro y miraba preocupado a su ayudante, un hombre vestido con un atuendo de cuero y satén.

—¿Qué es eso, Galbro?

—Una barcaza —respondió el senescal—. Es una barcaza pintada y arreglada como una nave de piratas barachanos. ¡Mira allí!

Un coro de gritos por debajo de ellos se hizo eco de su exclamación; el barco estaba entrando en la bahía. Todos vieron la bandera ondeando en el mástil principal; se trataba de una bandera negra con una mano de color escarlata. La gente quedó trastornada al ver ondear aquel emblema aterrador.

Entonces todos los ojos se volvieron hacia arriba, donde el jefe de la fortaleza aparecía apesadumbrado, con la capa ondeando al viento.

—Es barachana, sí —gruñó Galbro—. Y a menos que esté loco, se trata de la Mano Roja de Strombanni. ¿Qué estará haciendo en estas costas desérticas?

—Seguramente no nos traen nada bueno —dijo el conde.

Miró hacia abajo y vio que las puertas estaban cerradas y que el capitán planeaba una estrategia, enviando a los hombres a sus puestos: algunos a las cornisas y otros a las troneras, disponiendo al grueso de los hombres a lo largo de la pared oeste, donde estaba la puerta principal.

Un centenar de hombres —soldados, vasallos y siervos— y sus ayudantes habían seguido a Valenso al exilio. De éstos, unos cuarenta eran guerreros con cascos y cotas de malla, armados con espadas, hachas y ballestas. El resto eran trabajadores que, a pesar de ser expertos en el arte de la caza, poseían armas muy rudimentarias. Se colocaron cada uno en su puesto a la espera de sus enemigos ancestrales.

Durante más de un siglo, los piratas de las islas Barachas, un pequeño archipiélago que había frente a la costa suroeste de Zíngara, habían amenazado a sus habitantes.

Los hombres que estaban en sus puestos esperaban la llegada de la barcaza; las armas resplandecían bajo los rayos del sol. Desde allí podían ver las figuras amenazadoras en cubierta y oír los gritos de los marineros.

El conde se había ido de la torre en busca de su sobrina y su protegida. Se puso un casco y una coraza y se acercó a la empalizada para dirigir personalmente la defensa. Sus súbditos lo observaban con fatalismo. Tenían intención de vender la vida tan cara como les fuera posible, pero no tenían ninguna esperanza de vencer, a pesar de su posición. Les angustiaba la convicción de que estaban condenados al fracaso. Habían pasado más de un año en aquellas costas desiertas bajo la amenaza de aquel bosque endemoniado, e iban a perderlo todo. Sus mujeres permanecían en silencio en las puertas de las cabañas, acallando los gritos de sus hijos.

Belesa y Tina observaban ansiosamente desde la ventana superior de la casa principal, y Belesa sintió la tensión de la niña y el temblor de su cuerpo que pedía protección.

—Van a echar el ancla cerca de los cobertizos —murmuró Belesa—. ¡Sí! Ahí va el ancla, a cien metros de la costa. ¡No tiembles, mi niña! ¡No podrán tomar el fuerte! Tal vez sólo deseen agua fresca y comida; quizás una tormenta los haya desviado hacia aquí. —¡Vienen hacia la costa en una barca de remos! —exclamó la niña—. ¡Oh, mi señora, tengo miedo! ¡Son muy grandes y llevan armaduras! ¡Mira cómo se refleja el sol en sus lanzas y cascos! ¿Nos comerán?

Belesa se rió a pesar del miedo que sentía. —¡Por supuesto que no! ¿Quién ha puesto esa idea en tu cabeza?

—Zingelito me dijo que los barachanos se comen a las mujeres.

—Estaba bromeando. Los barachanos son crueles, pero no son peores que los renegados zingarios que se llaman a sí mismos bucaneros. Zingelito también fue bucanero en el pasado.

—Era cruel —murmuró la niña—. Me alegro de que los pictos le hayan cortado la cabeza. —¡Calla, Tina, no debes hablar de esa manera! —dijo Belesa—. Mira, los piratas han llegado a la costa. Se están alineando en la playa, y uno de ellos viene hacia el fuerte. Debe de ser Strombanni. —¡En, los del fuerte! —dijo una voz borrascosa como el viento—. ¡Vengo en son de paz!

La cabeza del conde se asomó por la empalizada, desde donde miró sombríamente al pirata.

Strombanni se detuvo muy cerca de él; era un hombre grande, llevaba la cabeza descubierta y tenía el pelo de color castaño como el de algunos hombres de Argos. De todos los barachanos, él era el más conocido por sus actos diabólicos. —¡Habla! —ordenó Valenso—. ¡No tengo demasiados deseos de conversar con uno de tu calaña!

Strombanni se rió, pero sus ojos estaban serios. —¡Después de que tu galeón huyera por el estrecho de Trallibes el año pasado, no pensé que nos fuéramos a encontrar otra vez en la costa de los pictos, Valenso! —dijo—. Pero me preguntaba dónde estarías. ¡Por Mitra que si lo hubiera sabido, te habría seguido entonces! Me llevé la sorpresa de mi vida hace un rato, cuando vi tu halcón escarlata ondeando al viento; no pensaba hallar más que una playa desierta aquí. ¿Lo has encontrado? —¿Encontrado qué? —preguntó el conde, impaciente. —¡No trates de disimular conmigo! —dijo el impetuoso pirata, también impaciente—. Sé por qué has venido aquí, y yo he venido por la misma razón. Y no me voy a echar atrás. ¿Dónde está tu barco?

—Y a ti qué te importa.

—Tú no tienes ningún barco —afirmó el pirata, seguro de sí mismo—. Veo los restos del mástil en la empalizada. Seguro que encallaste al desembarcar aquí. Si tuvieras un barco, te hubieras ido hace tiempo con el botín. —¿Qué estás diciendo, condenado? —gritó el conde—. Yo no me dedico a saquear. No soy un barachano que roba e incendia. Y si lo fuera, ¿qué me iba a llevar de esta costa desierta?

—Aquello que viniste a buscar —le respondió el pirata fríamente—. Lo mismo que yo estoy buscando y pienso obtener. Pero es fácil tratar conmigo. Dame el botín y te dejaré en paz. —¡Debes de estar loco! —le dijo Valenso—. Yo vine aquí para encontrar soledad y tranquilidad, y he sido feliz hasta que te vi salir del mar, perro. ¡Vete! No quiero continuar esta conversación sin sentido, de modo que reúne a tus bribones y sigue tu camino. —¡Cuando me vaya, lo dejaré todo hecho cenizas! —bramó el pirata en tono amenazador—. Por última vez: si me das el botín, salvarás tu vida y la de tus hombres. Te tengo cogido, y hay ciento cincuenta hombres dispuestos a cortaros el cuello en cuanto yo dé la orden.

Por toda respuesta, el conde hizo un rápido ademán con la mano, señalando un punto de la empalizada. Casi inmediatamente se asomaron unos hombres por las troneras y destrozaron a flechazos la armadura de Strombanni. El pirata gritó con furia, dio media vuelta y corrió hacia la playa con cientos de saetas silbándole alrededor. Sus hombres rugieron y avanzaron como una ola, con espadas en la mano. —¡Maldito seas, perro! —exclamó el conde, dándole un puñetazo al arquero—. ¿Por qué no le has cortado el cuello? ¡Preparad vuestros arcos, ahí vienen!

Strombanni comprobó el firme avance de sus hombres. Los piratas se separaron en largas filas a ambos extremos de la pared oeste; avanzaban cautelosamente, al tiempo que lanzaban flechas. A pesar de que sus arqueros eran mejores que los zingarios, tenían que pararse para arrojar sus dardos, mientras que los zingarios, protegidos por la empalizada, arrojaban sus flechas apuntando con cuidado.

Los largos dardos de los barachanos se clavaban en la empalizada y caían al suelo. Uno de ellos atravesó el postigo de la ventana desde la cual Belesa observaba la batalla. Tina lanzó un grito y se echó atrás, mirando nerviosa la flecha.

Los zingarios no paraban de arrojar flechas. Las mujeres estaban en las cabañas con los niños, aceptando estoicamente lo que el destino y los dioses les habían deparado.

Los barachanos tenían fama por su manera de luchar, pero eran tan cautelosos como feroces, y no estaban dispuestos a desperdiciar fuerzas cargando directamente contra las murallas. Se adelantaron a rastras en la misma formación, aprovechando cada depresión natural del terreno y ocultándose entre la vegetación, que no era mucha, ya que había sido segada alrededor del fuerte para prevenir un ataque de los pictos.

A medida que los barachanos se acercaban, los arqueros del fuerte eran cada vez más efectivos. Aquí y allá yacían cuerpos inmóviles con una flecha clavada en el pecho o en el cuello. Los heridos se movían con dificultad y gemían.

Los piratas eran rápidos como felinos; cambiaban sin cesar de posición protegidos por su ligera armadura. Los arqueros de la vanguardia continuaban amenazando a los hombres que se encontraban en la empalizada. Pero era evidente que mientras la batalla dependiera de los arqueros, los zingarios, que estaban protegidos, llevaban las de ganar.

Pero abajo, en los cobertizos de la playa, los hombres luchaban con hachas. El conde maldijo furioso cuando advirtió los destrozos que estaban causando en sus barcas, que habían sido construidas laboriosamente con sólidos troncos de madera. —¡Están haciendo un mantelete, malditos sean! —exclamó furioso—. ¡A ellos, antes de que las destrocen del todo!

Galbro movió la cabeza, lanzando una mirada a los trabajadores que no llevaban armadura, sólo sus extrañas picas.

—Sus flechas nos alcanzarán y no tenemos ninguna posibilidad de ganar en una lucha cuerpo a cuerpo. Debemos resguardarnos detrás de las murallas y confiar en nuestros arqueros.

—Está bien —gruñó Valenso—, siempre que podamos mantenerlos fuera de las murallas.

El tiempo pasaba mientras continuaba la lucha de los arqueros. Entonces un grupo de treinta hombres avanzaron empujando un enorme escudo hecho de tablas de madera que habían cogido en los cobertizos. Habían construido un mantelete sobre ruedas, que los protegía de los hombres que defendían el fuerte, con excepción de los pies.

Avanzaron hacia la puerta, mientras la línea de arqueros disparaba continuamente. —¡Disparad! —gritaba Valenso, lívido—. ¡Tenemos que detenerlos antes de que lleguen a la puerta!

Una lluvia de flechas silbó a través de la empalizada, pero éstas se clavaban en la madera sin hacer ningún daño. Los hombres del fuerte profirieron gritos de burla. Los piratas se iban acercando a la fortaleza; un soldado cayó desde la cornisa. Le habían clavado una flecha en la garganta. —¡Disparad a los pies! —gritaba Valenso—. ¡Y que cuarenta hombres vayan a la puerta con lanzas y con hachas! ¡El resto que se quede en la muralla!

Las ruedas del mantelete se hundían en la arena. Un grito sangriento anunció que una flecha había dado en el blanco. Uno de los hombres se tambaleó, maldiciendo mientras intentaba quitarse el dardo que le había atravesado el pie. En un segundo lo atravesaron una docena de flechas.

Pero los piratas seguían avanzando con el mantelete, que ahora empujaban contra la puerta. En un agujero que había en el centro del enorme escudo habían colocado un gran palo con la punta de hierro, que hizo que se tambaleara. Los hombres que estaban en la empalizada seguían lanzando flechas.

Algunas daban en el blanco, pero los hombres del mar seguían peleando con un ímpetu terrible.

El conde, maldiciendo como un loco, saltó a la cornisa y corrió hacia la puerta, empuñando su espada. Un grupo de hombres desesperados lo rodearon con lanzas en la mano. En un momento la puerta cedería, y ellos tenían que protegerla con sus cuerpos.

Entonces se oyó una trompeta desde el barco. En la cruceta había un hombre que agitaba las manos y gesticulaba con desesperación.

Se dejó de oír el ruido atronador del mantelete sobre la puerta, y Strombanni dijo, gritando: —¡Esperad! ¡Esperad, malditos seáis! ¡Escuchad!

Después de esto se volvió a oír la trompeta y una voz que gritaba algo ininteligible. Pero Strombanni entendió, porque levantó la voz y dio una orden. El mantelete empezó a retroceder con la misma rapidez con la que había avanzado. Los piratas comenzaron a recoger a sus compañeros heridos, ayudándolos a volver a la playa. —¡Mira! —exclamó Tina desde la ventana, saltando de contento—. ¡Están huyendo! ¡Se van corriendo todos hacia la playa! ¡Mira! ¡Han dejado el escudo! ¡Están en los botes y reman hacia el barco! Oh, señora, ¿hemos vencido?

—Me parece que no —repuso Belesa mirando en dirección al mar—. ¡Mira!

Abrió las cortinas y se asomó a la ventana. Su voz clara se alzó por encima de los gritos de los defensores del fuerte, que volvieron la cabeza en la dirección que ella señalaba. Los hombres gritaron al ver que otro barco se acercaba majestuosamente por el sur de la bahía. Mientras miraban, vieron que se izaba la bandera real de Zíngara.

Los piratas de Strombanni subieron por ambos lados a la barcaza y levaron el ancla. Antes de que el barco extranjero entrara del todo en la bahía, el Mano Roja ya había desaparecido por el extremo sur.

3. El extranjero negro

El humo azul se condensó en una figura monstruosa, negra y borrosa, que llenó un extremo de la cueva, impidiendo ver a las figuras que había detrás, sentadas en silencio. En el ambiente flotaba algo velludo, de orejas puntiagudas y cuernos.

En el momento en que los enormes brazos se tendieron como tentáculos hacia su garganta, el cimmerio, con la velocidad de un rayo, les lanzó un fuerte hachazo con su arma picta. Fue como intentar cortar el tronco de un árbol de ébano. La fuerza del golpe rompió el mango del hacha y lanzó por el aire su cabeza de cobre, que cayó ruidosamente contra una pared del túnel; pero el cimmerio sabía que la hoja no había conseguido penetrar en la carne de su enemigo. Una hoja normal no es suficiente para cortar la piel de un demonio. Y entonces los enormes dedos se cerraron sobre su garganta, para partirle el cuello como si fuera un junco. Conan no había sentido garras semejantes desde su lucha mano a mano con Baal-Pteor en el templo de Hanumán, en Zambula.

Cuando los dedos peludos tocaron su piel, el bárbaro tensó los fuertes músculos de su macizo cuello, escondiendo la cabeza entre los hombros para que su extraño adversario tuviera menos posibilidades de cogerle. Dejó caer el cuchillo y el mango roto del hacha, apretó entre sus manos las enormes muñecas negras, balanceó las piernas hacia adelante y hacia atrás y empujó con todas sus fuerzas los talones desnudos contra el pecho de la cosa, estirando al máximo su fuerte cuerpo.

El tremendo impulso de la espalda y de las poderosas piernas del cimmerio liberó su cuello de las garras mortales y lo arrojó como una flecha por el túnel a través del cual había llegado. Cayó de espaldas sobre el suelo de piedra y con un movimiento felino se puso en pie, ignorando sus heridas, preparado para huir o luchar según se presentaran las cosas.

Pero mientras esperaba, mostrando los dientes con una mueca, fija la mirada en la entrada de la cueva interior, no vio venir a la monstruosa figura negra que se acercaba. Casi en el mismo momento en que Conan conseguía liberarse de sus enemigos, la forma empezó a disolverse en el humo azul del que anteriormente se había materializado. Y luego desapareció.

El hombre se mantuvo alerta, dispuesto a volverse y a correr por el túnel. La mente del bárbaro estaba agitada por temores supersticiosos. Si bien era valiente hasta la temeridad cuando se trataba de seres humanos o de animales, lo sobrenatural le producía un pánico tremendo. ¡De modo que ésa era la razón por la que los pictos se habían ido! Debió haber sospechado un peligro de aquella naturaleza. Recordó todo lo que había aprendido acerca de demonología en su juventud, en la brumosa Cimmeria, y más tarde en sus viajes por el mundo civilizado. Se decía que el fuego y la plata eran mortales para los demonios, pero por el momento no tenía a mano ninguno de esos elementos. Sin embargo, si los espíritus malignos adoptaban una grosera forma material, quedaban en cierta medida sujetos a las limitaciones de la materia. Aquel voluminoso monstruo, por ejemplo, no podría correr más rápido que cualquier bestia que tuviera su misma forma y tamaño, y el cimmerio pensó que sería perfectamente capaz de escapar de él en caso necesario.

Sacando fuerzas de su vacilante coraje, el hombre gritó en tono fanfarrón: —¡Eh, tú, monstruo repelente! ¿No piensas salir?

No hubo respuesta. El humo azul se arremolinó en la habitación, pero se mantuvo difuso. Mientras se masajeaba el dolorido cuello, el cimmerio recordó una historia que le habían contado los pictos, acerca de un demonio enviado por un hechicero para que matase a unos extraños hombres del mar, confinado sin embargo en aquella cueva por el mismo hechicero, pues si había salido de los abismos tenebrosos y adquirido forma mediante un sortilegio, podía volverse contra aquellos que lo sacaron del infierno y aniquilarlos.

El cimmerio volvió a concentrar su atención en las hileras de cajones que había a lo largo del túnel...

Allá, en el fuerte, el conde ordenó: —¡Salid rápido! —Y, sacudiendo los barrotes del portón, agregó—: ¡Arrastrad ese mantelete hacia dentro, antes de que los extranjeros puedan desembarcar!

—Pero Strombanni ha huido —protestó Galbro—, y el barco que se ve allí es zingario. —¡Haz lo que te ordeno! —rugió Valenso—. ¡Mis enemigos no son todos extranjeros! ¡Fuera, perros, salid treinta de vosotros a buscar el mantelete y traedlo a la empalizada!

Antes de que el barco zingario anclara cerca de donde había estado atracado el navío pirata, los treinta hombres de Valenso llevaron el aparato de rodillos hacia la enorme puerta y lo metieron a la fuerza por la entrada.

Asomada a una de las ventanas de la mansión, Tina preguntó: —¿Por qué el conde no abre el portón y sale a su encuentro? ¿Piensa que el hombre que teme pueda encontrarse en ese barco? —¿Qué quieres decir, Tina? —preguntó nerviosamente Belesa.

Si bien el conde no era persona que huyera de un enemigo, nunca se había dignado explicar las razones de su exilio voluntario. Aquella intuición de Tina resultaba inquietante, casi misteriosa. Pero la niña no parecía haber oído su pregunta.

—Los hombres han vuelto a la empalizada —dijo—. El portón está nuevamente cerrado y se han puesto los barrotes. Los hombres mantienen sus puestos a lo largo de la pared. Si ese barco iba siguiendo a Strombanni, ¿por qué no lo persiguieron? No es una galera de guerra, sino una barcaza, como la otra. Mira, se acerca un bote a la costa. Veo a un hombre en proa, envuelto en una capa negra.

Cuando el bote atracó, el hombre salió y echó a andar pausadamente por la arena, seguido de otros tres. Era alto y enjuto, vestía de negro y llevaba un arma de brillante acero. —¡Alto! —bramó el conde—. ¡Parlamentaré únicamente con vuestro jefe!

El esbelto extranjero se quitó el casco e hizo una profunda reverencia. Sus compañeros se detuvieron, envolviéndose en sus amplias túnicas. Detrás de ellos, los marineros, apoyados en los remos, miraban fijamente hacia la bandera que ondeaba sobre la empalizada.

Cuando el jefe llegó cerca de la puerta, dijo: —¡Supongo que no habrá sospechas entre caballeros en estos desolados mares!

Valenso lo miró con desconfianza. El extranjero tenía la tez oscura y rostro de ave de presa adornado por un fino bigote negro. Tanto alrededor del cuello como de las muñecas, llevaba lujosos encajes.

—Te conozco —dijo pausadamente Valenso—. Eres Zarono el Negro, el bucanero.

El extranjero se inclinó con una elegancia palaciega. —¡Y nadie podría desconocer al halcón rojo de los korzettas! —dijo.

—Parecería que esta costa se ha convertido en el punto de reunión de todos los bribones del mar —gruñó Valenso—. ¿Qué deseas? —¡Vamos, señor! —se quejó Zarono—. Ésta es una forma un tanto grosera de recibir a alguien que acaba de prestarte un servicio. ¿Acaso no era Strombanni, ese perro de Argos, el que estaba hace un rato molestando a tu puerta? ¿Y no salió corriendo en cuanto me vio llegar?

—Es verdad —asintió el conde de mala gana—, si bien hay poco que elegir entre un pirata y un renegado.

Zarono rió sin resentimiento y se acarició el bigote.

—Tienes una forma de hablar un tanto brusca, señor. Pero sólo deseo echar el ancla en tu bahía, para que mis hombres busquen comida y agua en tus bosques. En cuanto a mí mismo, me gustaría beber un vaso de vino en tu mesa.

—No veo cómo podré impedirlo —gruñó Valenso—. Pero escucha bien esto, Zarono: ninguno de tus hombres entrara dentro de esta empalizada. Si alguno de ellos se acercase a más de treinta pasos, será atravesado por una flecha. Y procura no estropear mis jardines ni el ganado que está en los establos.

Puedes disponer de un buey para tener carne fresca, pero nada más. Y en caso de que opines de otra forma, ya sabes que desde este fuerte podemos defendernos fácilmente de tus rufianes.

—No te estabas defendiendo demasiado bien contra Strombanni —observó el bucanero, sonriendo burlonamente.

—Esta vez no encontraras madera para hacer manteletes, a menos que derribes árboles o la tomes de tu propio barco —le aseguró sombríamente el conde—. Y tus hombres no son arqueros barachanos, ni mejores que los míos. Además, lo poco que encontrarías para saquear en este castillo no compensaría el esfuerzo. —¿Quién habla aquí de pillaje y de combates? —protestó Zarono—. No, mis hombres sólo desean estirar las piernas y están cansados de comer cerdo salado. ¿Les permites desembarcar? Te garantizo que se portaran bien.

Valenso dio su consentimiento de mala gana. Zarono hizo una reverencia algo burlona y se retiró con un paso tan pausado y mesurado como si anduviera sobre el suelo de cristal pulido de la corte real de Kordava, donde, por otra parte, se rumoreaba que había sido una figura conocida.

—Que ningún hombre abandone la empalizada —le ordenó Valenso a Galbro—. No confío en ese perro renegado. El hecho de que haya barrido a Strombanni de nuestras puertas no garantiza que no sea capaz de cortarnos el pescuezo.

Galbro asintió con la cabeza. Estaba perfectamente enterado de la enemistad que existía entre los piratas y los bucaneros zingarios. Los piratas eran principalmente marinos proscritos de Argos, y a la antigua enemistad entre la misma Argos y Zíngara se añadía, en el caso de los filibusteros, la rivalidad de intereses en pugna. Los representantes de ambas razas asolaban las ciudades costeras, y con la misma rapacidad se robaban entre sí.

Por lo tanto, nadie se movió de la empalizada mientras los bucaneros bajaban a tierra. Éstos eran hombres de tez oscura, vestidos con sedas de brillantes colores; llevaban armas de acero bruñido, un pañuelo atado alrededor de la cabeza, y se adornaban las orejas con aros dorados. Alrededor de ciento setenta de ellos acamparon en la playa, y Valenso observó que Zarono apostaba vigías en ambos extremos. No entraron en los jardines, y el buey ofrecido por Valenso fue arrastrado fuera de la empalizada y debidamente degollado. Organizaron fogatas y bebieron cerveza que bajaron del barco en un barril.

Llenaron otros barriles con agua fresca cogida de una fuente situada a poca distancia del fuerte, y algunos hombres con ballestas se internaron en el bosque. Al ver esto, Valenso se creyó obligado a gritar a Zarono, que caminaba de un lado a otro por el campamento: —¡No permitas que tus hombres vayan a los bosques! ¡Coge otro buey de los establos si la carne no es suficiente, pero si esos hombres se internan en el bosque, pueden ser atacados por los pictos! Allí viven tribus enteras de demonios pintados. Poco después de haber bajado a tierra, tuvimos que rechazar su ataque y desde entonces seis de mis hombres han sido asesinados en el bosque. Por ahora estamos en paz con ellos, pero es una paz muy frágil. ¡No os arriesguéis a excitar su ira!

Zarono miró sorprendido el bosque cercano, como si hubiera esperado ver a una horda de salvajes agazapados allí. Luego hizo una reverencia y dijo:

—Te agradezco la advertencia, señor.

Y con una voz muy gruesa, que contrastaba extrañamente con el acento cortesano que empleaba para hablar con el conde, ordenó a sus hombres que volvieran.

Si los ojos de Zarono hubieran podido traspasar la cortina de hojas, su aprensión hubiera ido en aumento, pues habría visto la figura siniestra que observaba a los extranjeros con inescrutable expresión en sus negros ojos. Era un guerrero espantosamente pintado que, salvo un taparrabo de cuero, iba completamente desnudo, y llevaba una gran pluma de pájaro sobre la oreja izquierda.

A medida que caía la tarde, una tenue capa gris iba surgiendo del borde del mar hasta cubrir el cielo.

El sol se puso como una bola de fuego, salpicando con sus rayos rojos la cresta de las negras olas. La bruma del mar llegaba hasta el borde del bosque y se enroscaba alrededor de la empalizada en forma de débiles hilachas de humo. A través de la niebla, las hogueras encendidas sobre la arena parecían focos rojizos, y los cantos de los bucaneros llegaban en sordina y como de muy lejos. Habían bajado de la barcaza viejas telas y con ellas hicieron tiendas para pasar la noche, mientras que la carne seguía en los asadores y la cerveza que su capitán les había dado corría con generosidad.

La gran puerta ya estaba cerrada con barrotes, y por los bordes de la empalizada montaban guardia soldados con la pica al hombro, mientras hilillos de sudor corrían por debajo de sus cascos de acero.

Miraban intranquilos las fogatas que había en la playa y con mayor intensidad aún observaban el bosque, que a esa hora sólo parecía una línea oscura y vaga en medio de la niebla. El recinto estaba ahora sin vida; era un espacio desnudo y oscuro. Por los resquicios de las cabañas se veía el débil resplandor de las velas, mientras que ríos de luz escapaban por las ventanas de la mansión. Todo estaba en silencio, salvo por el ruido de los pasos de los centinelas, el chorrear del agua en las cuevas y el canto distante de los bucaneros.

El leve eco de sus cantos llegó al gran salón en el que Valenso se hallaba, tomando una copa de vino con su indeseado visitante.

—Tus hombres se divierten, señor —murmuró el conde.

—Están contentos de sentir nuevamente la arena bajo los pies —contestó Zarono—. Éste ha sido un viaje muy cansado, sí, una larga y dura cacería.

Levantó con elegancia la copa en honor de la muchacha que se hallaba sentada a la derecha de su anfitrión y bebió ceremoniosamente. La muchacha permaneció imperturbable.

A lo largo de las paredes se alineaban, impasibles, los servidores: soldados con picas y cascos y sirvientes con chaquetas de seda. La casa de Valenso, en medio de aquella tierra salvaje, era un remedo de la corte que había tenido en Kordava.

La mansión, como insistía en llamarla, era una verdadera maravilla para aquel rincón perdido. Cien hombres habían trabajado noche y día en su construcción. Mientras que las paredes exteriores cubiertas de madera carecían de todo adorno, por dentro la casa era la copia más perfecta posible del Castillo de Korzetta. Los maderos que cubrían las paredes del salón estaban ocultos por pesados tapices de seda bordada en oro. En el elevado techo se veían las vigas manchadas y lustradas de los barcos, y lujosas alfombras cubrían el suelo, así como los escalones de una imponente escalera que iba al piso superior, cuya balaustrada había sido la barandilla de un galeón.

El fuego que ardía en la chimenea disipaba la humedad de la noche, y unos inmensos candelabros de plata, colocados sobre una mesa de caoba, iluminaban el salón, proyectando grandes sombras sobre la escalera.

El conde Valenso se hallaba en la cabecera de la mesa, presidiendo la reunión compuesta por su sobrina, su huésped pirata, Galbro y el capitán de la guardia. Tan pocos comensales hacían resaltar la inmensidad de la mesa, a la que hubieran podido sentarse cómodamente cincuenta personas. —¿Seguías a Strombanni? —preguntó Valenso—. ¿Lo has obligado a desviarse hasta este lugar tan remoto?

—Sí, seguía a Strombanni —replicó riendo Zarono—, pero él no huía de mí. Strombanni es un hombre que no huye de nadie. No, llegó aquí en busca de algo... algo que también yo deseo tener. —¿Qué podría tentar a un pirata o a un bucanero en esta tierra desolada? —murmuró Valenso, mirando fijamente el brillante contenido de su copa de vino.

—¿Qué es lo que podría tentar a un conde de Zíngara? —replicó Zarono, al par que un relámpago de avidez iluminaba su mirada.

—La corrupción de una corte real puede llegar a enfermar a un hombre de honor —observó Valenso.

—Muchos korzettas honorables han aguantado tranquilamente esa corrupción durante varias generaciones —dijo Zarono con brusquedad—. Señor, perdona mi curiosidad, pero ¿por qué vendiste tus tierras, cargaste el galeón con todo el mobiliario de tu castillo y desapareciste hacia horizontes desconocidos sin dar parte al regente ni a los nobles de Zíngara? ¿Y por qué te instalaste aquí, cuando con tu espada y con tu nombre podrías ocupar un lugar destacado en cualquier país de la civilización?

Valenso jugueteó por un minuto con una cadena de oro que llevaba al cuello, y en la que podía verse su sello.

—La razón por la que abandoné Zíngara —dijo— es una cuestión puramente personal. Pero el destino quiso que me instalara aquí. Acababa de desembarcar con toda mi gente y gran parte del mobiliario que has mencionado, con la intención de edificar un refugio temporal. Pero mi barco, anclado en la bahía, fue arrastrado contra los acantilados de la punta norte y naufragó en medio de una terrible e inesperada tormenta proveniente del oeste. Estas tormentas son bastante comunes en ciertos períodos del año. Después de eso, sólo podía permanecer aquí y aceptar la situación lo mejor posible.

—Entonces, si pudieras ¿volverías a la civilización?

—No volvería a Kordava. Pero quizás a un lugar más remoto, a Vendhia o incluso a Khitai... —¿No te aburres aquí, señora? —preguntó Zarono, dirigiéndose directamente por primera vez a Belesa.

El deseo irreprimible de ver una cara nueva, de oír una voz distinta, había llevado a la muchacha a ir aquella noche al gran salón, pero en aquel preciso momento hubiera preferido haberse quedado en su habitación, junto con Tina. Era imposible no entender el significado de la mirada de Zarono. Su forma de hablar era educada y formal, y su expresión, discreta y respetuosa, pero todo ello no era más que una máscara tras la que se ocultaba el espíritu violento y siniestro del hombre. No lograba impedir que un loco deseo apareciera en sus ojos cada vez que miraba a la aristocrática y joven belleza, que llevaba un vestido de seda muy escotado, adornado con una ancha faja cubierta de alhajas.

—No hay mucha diversión en este lugar —respondió con voz queda. —¿Si tuvieras un barco, abandonarías este lugar? —preguntó bruscamente Zarono a su huésped.

—Quizás —admitió el conde.

—Yo tengo un barco —dijo Zarono—. Si pudiéramos llegar a un acuerdo... —¿Qué clase de acuerdo? —preguntó Valenso, mirando con recelo a su invitado.

—Propongo compartirlo a partes iguales —replicó Zarono, apoyando la mano sobre la mesa con los dedos abiertos como si hubieran sido las patas de una gigantesca araña; los dedos le temblaban a causa de la tensión nerviosa, y en sus ojos brilló una nueva luz. —¿Compartir qué? —preguntó Valenso, mirándolo con evidente sorpresa—. El oro que traía en mi barco se hundió con él y desgraciadamente no volvió a la orilla, como los maderos rotos. —¡No se trata de eso! —dijo Zarono con un gesto de impaciencia—. Seamos francos, señor, ¿Cómo puedes pretender que el destino te llevó a instalarte justo en este lugar, cuando tenías millas de costa para elegir otro mejor?

—No he de pretender absolutamente nada —contestó Valenso fríamente—. El capitán de mi barco era Zingelito, que antes había sido bucanero. Conocía esta costa y me convenció de que debía instalarme aquí, diciéndome que tenía razones que más tarde me explicaría. Pero nunca llegué a conocerlas, pues al día siguiente de haber desembarcado desapareció en el bosque y hallamos su cabeza más tarde durante una cacería. Evidentemente, lo habían asesinado los pictos.

Durante unos segundos, Zarono se quedó mirando fijamente a Valenso. —¡Que me aspen! —exclamó al fin—. Te creo, señor. Un korzetta no sabe mentir, aunque tenga muchas otras cualidades. Te haré una propuesta. En primer término, admito que al anclar en esta bahía, traía otros planes en mi cabeza. Suponía que aún tenías el tesoro, y me proponía tomar el fuerte mediante una cuidada estrategia y rebanaros a todos el pescuezo. Pero las circunstancias me han hecho cambiar de idea...

Echó una mirada a Belesa que la hizo enrojecer y alzar altivamente la cabeza. El bucanero continuó:

—Tengo un barco que puede sacarte de este exilio, con tu mobiliario y con los servidores que quieras llevarte. El resto tendrán que valerse por sí mismos.

Los servidores alineados a lo largo de la pared se miraron con inquietud. Zarono siguió hablando, y su cinismo brutal no ocultaba ya sus intenciones:

—Pero primero debes ayudarme a encontrar el tesoro por el que he navegado miles de millas. —¡Por Mitra! ¿Qué tesoro? —preguntó irritado el conde—. Ahora has cambiado, hablas igual que ese perro de Strombanni. —¿Has oído hablar de Tranicos el Sangriento, el más poderoso pirata barachano? —¿Quién no ha oído hablar de él? Tranicos fue quien arrasó aquel castillo que un príncipe exiliado, Tothmekri de Estigia, poseía en una isla, pasó a cuchillo a sus habitantes y huyó con el tesoro que el príncipe se había llevado con él al huir de Khemi. —¡Así es! Y la historia de ese tesoro atrajo a los hombres de la Hermandad Roja como buitres sobre la carroña; piratas, bucaneros e incluso los salvajes corsarios negros del Sur. Temiendo que su capitán lo traicionara, Tranicos escapó con un barco hacia el norte, y desapareció del mundo conocido. Esto sucedió hace casi un siglo. »Pero cuenta la leyenda que un hombre sobrevivió a ese último viaje y volvió a las Barachas, y lo capturó una galera de guerra zingaria. Antes de ser ahorcado, contó esta historia y con su propia sangre dibujó un mapa sobre un pergamino que consiguió escamotear de las manos de sus carceleros. Ésta es la historia tal como él la relató: »Tranicos había navegado mucho más allá de las rutas de navegación conocidas, hasta que llegó a una bahía en una costa solitaria, donde echó el ancla. Bajó a tierra llevando su tesoro, acompañado de once leales capitanes que habían viajado con él. Obedeciendo sus órdenes, el barco salió a la mar, pero volvió después de una semana para buscar al almirante y sus capitanes. Mientras tanto, Tranicos intentó esconder el tesoro en algún punto vecino a la bahía. El barco volvió en la fecha convenida, pero no halló rastro de Tranicos ni de sus once capitanes, salvo la primitiva vivienda que habían construido sobre la playa. »La cabaña estaba destruida y quedaban rastros de pisadas a su alrededor, si bien no había señales de que hubiera habido una lucha. Tampoco vieron vestigios del tesoro ni señales de dónde podría estar escondido. Los piratas se internaron en el bosque en busca de su jefe. Dado que los acompañaba un bosonio experto en seguir pistas y un gran conocedor del bosque, siguieron el rastro de los hombres desaparecidos a lo largo de antiguos senderos, abiertos a algunas leguas al este de la costa. Puesto que estaban cansados y no lograban dar con el almirante, le ordenaron a uno de ellos que subiera a la copa de un árbol para observar, y éste informó que no muy lejos se veía un escarpado risco que se elevaba como una torre en medio del bosque. Siguieron andando, pero fueron atacados por una banda de pictos y se vieron obligados a volver al barco. Desesperados, levaron anclas y se hicieron a la mar. Pero antes de llegar a las islas Barachas, una terrible tormenta los hizo naufragar y sólo sobrevivió el que narró esta historia. Esto es lo que se sabe del tesoro de Tranicos, que los hombres han buscado inútilmente durante casi un siglo. Es indudable que el mapa existe, pero nadie sabe dónde puede estar. »Yo vi el mapa una vez. Strombanni, Zingelito y un nemedio que navegó con los barachanos estaban conmigo. Conseguimos verlo en Messantia, donde nos ocultábamos, disfrazados. Alguien hizo caer la lámpara, y se oyó un grito en la oscuridad. Cuando volvimos a encenderla, el viejo avaro que había sido dueño del mapa yacía muerto con un puñal clavado en el corazón. El mapa había desaparecido.

De repente se oyó el ruido de las armas de los centinelas nocturnos que se acercaban para averiguar a qué se debía el alboroto. Nos separamos, y cada uno siguió su camino.

Durante años, Strombanni y yo recelamos el uno del otro, suponiendo que uno de los dos había robado el mapa. El caso es que ninguno lo había robado, pero hace poco oí decir que Strombanni viajaba hacia el norte, y por eso lo seguí. Has visto en qué terminó la persecución. »Sólo pude ver el mapa un segundo, mientras estaba sobre la mesa del viejo avaro, y no recuerdo nada de él, pero evidentemente el comportamiento de Strombanni demuestra que sabe que ésta es la bahía en la que Tranicos desembarcó. Creo que escondieron el tesoro en ese gran risco del que habló el vigía, o cerca de él, y que al volver fueron atacados y asesinados por los pictos. Ellos no robaron el tesoro, pues muchos de los que han comerciado a lo largo de estas costas aseguran que nunca han visto ornamentos de oro o joyas valiosas en manos de las tribus costeras. »Mi propuesta es ésta: combinemos nuestras fuerzas. Strombanni se halla en las cercanías. Huyó porque temió verse entre dos fuegos, pero volverá. Si nos aliamos, dejará de constituir un peligro.

Podemos partir del fuerte y dejar suficientes hombres en él para defenderlo en caso de que lo ataque.

Creo que el tesoro está escondido cerca de aquí, pues doce hombres no pueden haberlo arrastrado mucho más lejos. Lo encontraremos, lo cargaremos en mi barco y viajaremos hacia algún puerto lejano donde pueda ocultar mi pasado con oro. Estoy harto de esta vida. Deseo volver a la civilización y vivir como un noble, con riquezas, esclavos y un castillo... y casarme con una mujer de sangre noble. —¿Y bien...? —preguntó el conde con ojos recelosos.

—Dame a tu sobrina por esposa —dijo bruscamente el bucanero.

Belesa no pudo contener un grito; se puso de pie. También lo hizo Valenso, lívido, aferrando con la mano la copa de vino como si hubiera querido tirarla a la cabeza del invitado. Zarono no se movió; quedó impávido, con un brazo sobre la mesa y los dedos extendidos como garras. Sus ojos ardían de pasión y de amenazas latentes. —¿Cómo te atreves? —exclamó Valenso.

—Pareces olvidar, conde Valenso, que has descendido de tu pedestal —gruñó Zarono—. No estamos en la corte de Kordava, señor. En esta desolada costa, la nobleza se mide por el poder de los hombres y de sus armas, y en eso, soy superior a ti. Los extranjeros hollan con sus pies el castillo, y la fortuna de Korzetta yace en el fondo del mar. Morirás aquí, como un exiliado, a menos que te conceda el uso de mi barco. »No te arrepentirás de la unión de nuestras familias. Con otro nombre y una flamante fortuna, verás como Zarono el Negro es capaz de ocupar su puesto en la aristocracia y de convertirse en un yerno del que ni siquiera un korzetta podría avergonzarse. —¡Estás loco! —exclamó el conde violentamente—. Tú... ¿Qué es eso?

El ruido sordo de pies calzados con ligeras sandalias le distrajo. Tina entró deprisa en el salón, vaciló al ver los ojos del conde fijos en ella, hizo una profunda reverencia y dio la vuelta a la mesa para ponerse al lado de su señora y tomar la mano de ésta en la suya. Jadeaba un poco, sus sandalias estaban húmedas y tenia los rubios cabellos empapados de agua. —¡Tina! —exclamó Belesa con ansiedad—. ¿Dónde has estado? Creía que estarías en tu habitación desde hace rato.

—Estaba —contestó la niña casi sin aliento—, pero me robaron el collar de coral que me regalaste... —dijo enseñándolo con cariño, pues a pesar de ser muy sencillo lo apreciaba más que todo lo que tenía en el mundo, ya que había sido el primer regalo que Belesa le había hecho—. Temí que no me permitieras ir si lo hubieras sabido. La mujer de un soldado me ayudó a salir y entrar de la empalizada y te ruego, señora, que no me hagas decir quién fue, pues he prometido no decirlo. Encontré mi collar cerca de la charca en la que me bañé esta mañana. Castígame si he hecho algo malo. —¡Tina! —murmuró Belesa abrazando a la niña—. No te castigaré, pero no debiste salir fuera de la empalizada, pues los bucaneros están acampados en la playa y siempre se corre el riesgo de que algún picto ande por las cercanías. Te llevaré a tu habitación y te pondré ropas secas...

—Sí, señora, pero primero permíteme que te cuente lo del hombre negro...

—¿Qué?

La brusca interrupción había salido de los labios de Valenso. Su copa cayó al suelo hecha añicos, pues tuvo que apoyar ambas manos sobre la mesa. El señor del castillo parecía mucho más alterado que si un rayo hubiera caído sobre él. Tenía el rostro lívido y los ojos se le salían de las órbitas. —¿Qué has dicho? —dijo anhelante, mirando a la niña, que, sorprendida, se amparó en Belesa—. ¿Qué has dicho, muchacha?

—Un hombre negro, señor —tartamudeó, mientras Belesa, Zarono y los servidores la miraban con asombro—. Cuando fui a la charca en busca de mi collar, lo vi. El viento silbaba en forma extraña y el mar estaba agitado como si temiera algo malo, y entonces apareció el hombre. Vino por el mar, en un bote negro muy raro, rodeado de un fuego azul, aunque no tenía ninguna antorcha. Llevó el bote más allá del extremo sur de la bahía y se internó en el bosque. En medio de la niebla, parecía un gigante... un hombre muy alto y negro como un kushita...

Valenso se tambaleó como si hubiera recibido un golpe mortal. Se aferró la garganta con tal fuerza que hizo saltar la cadena de oro. Con cara de loco y pasos inseguros, arrancó a la aterrada niña de los brazos de Belesa. —¡Pequeña zorra! —jadeó—. ¡Mientes! ¡Me has oído hablar en sueños y ahora dices esas mentiras para atormentarme! ¡Reconoce que mientes antes de que te arranque la piel de la espalda! —¡Tío! —gritó Belesa sorprendida y ofendida, intentando quitarle a Tina de las manos—. ¿Estás loco? ¿Qué significa esto?

Con un gruñido apartó la mano de Belesa y arrojó a ésta en brazos de Galbro, que la recibió con una mueca que ni siquiera intentó disimular. —¡Piedad, señor! —sollozó Tina—. ¡No he mentido! —¡He dicho que mientes! —rugió Valenso—. ¡Gebellez!

El robusto sirviente cogió a la niña temblorosa y de un golpe brutal le arrancó el vestido.

Volviéndose en redondo, le puso los débiles brazos sobre sus hombros, levantándola en vilo del suelo. —¡Tío! —gritó Belesa, intentando vanamente liberarse de Galbro, que la tenía cogida—. ¿Estás loco? No puedes... ¡Oh! ¡No puedes...!

La voz se ahogó en su garganta cuando Valenso cogió un látigo de mango enjoyado y lo hizo caer sobre el frágil cuerpo de la niña, con una fuerza tan brutal que una herida sangrante apareció en su espalda desnuda.

Belesa gimió angustiada al oír los gritos de Tina. Repentinamente el mundo se había vuelto loco.

Como en un sueño, vio las caras inhumanas de los soldados y de los servidores, que no reflejaban piedad ni simpatía. El rostro de Zarono, casi sonriente, formaba parte de la pesadilla. Nada en aquel horrible espectáculo era real, salvo el pequeño cuerpo de Tina, cubierto de las rojas huellas que iban dejando los latigazos desde los hombros hasta las rodillas; ningún sonido parecía real salvo los agudos gritos de dolor de la niña y la respiración anhelante de Valenso, que seguía dando latigazos, mientras gritaba con los ojos desorbitados: —¡Mientes! ¡Mientes! ¡Maldita seas, mientes! ¡Confiesa tu culpa o te desollaré viva! ¡Él no puede haberme seguido hasta aquí...! —¡Oh! ¡Piedad, señor! —gritó la niña, retorciéndose entre los musculosos brazos del sirviente, demasiado enloquecida de miedo y dolor como para salvarse diciendo una mentira. La sangre corría por sus temblorosas piernas—. ¡Le vi! ¡No miento! ¡Piedad! ¡Te ruego! ¡Piedad! ¡Aaaah...! —¡Insensato! ¡Insensato! —clamó Belesa—. ¡No ves que dice la verdad! ¡Oh, bestia! ¡¡¡Bestia!!!

Algún destello de cordura pareció volver al cerebro del conde Valenso de Korzetta. Dejó caer el látigo y volvió tambaleante a la mesa, y se aferró ciegamente al borde. Temblaba como si tuviera fiebre. El pelo le caía sobre la frente, y gotas de sudor corrían sobre su rostro lívido, que parecía la imagen esculpida del Miedo. Tina, libre ya de Gebellez, cayó al suelo como una masa inerte y llorosa.

Belesa logró que Galbro la soltara, corrió hacia ella, llorando, y cayó de rodillas. Levantó a la pobre criatura en brazos, echó una mirada terrible a su tío expresando toda su rabia, pero éste ni la vio.

Parecía haberla olvidado, así como a su víctima. En una nube de incredulidad, Belesa oyó que le decía al bucanero:

—Acepto tu ofrecimiento, Zarono. ¡En nombre de Mitra! ¡Encontremos ese endemoniado tesoro y vámonos de esta maldita costa!

Al oírlo, la furia de Belesa se desvaneció en cenizas. En un alucinado silencio, cogió en brazos a la llorosa niña y la llevó a su habitación. Al mirar hacia abajo, vio a Valenso encogido sobre la mesa, tomando grandes sorbos de vino de una enorme copa que apretaba entre sus dos manos, mientras Zarono estaba de pie a su lado como una sombría ave de presa, sorprendido ante los acontecimientos, pero rápido en sacar partido del increíble cambio operado en el conde. Hablaba en voz baja y decidida y Valenso movía la cabeza asintiendo en silencio, como quien apenas presta atención a lo que se le está diciendo. Galbro, apretándose la barbilla con el índice y el pulgar, se mantenía a la sombra, mientras los servidores, aún de pie contra la pared, se miraban furtivamente, confusos por el derrumbamiento de su amo.

Arriba, en su habitación, Belesa tendió sobre la cama a la niña, que estaba casi inconsciente, y se dedicó a lavarla y a aplicar ungüentos calmantes sobre las llagas y los cortes que tenía en la tierna piel.

Tina se entregó totalmente en manos de su ama, gimiendo suavemente. Belesa tenía la impresión de que el mundo que la rodeaba se había caído sobre su cabeza. Se sentía agotada y aturdida, y con los nervios deshechos a causa de la conmoción producida por la escena que había tenido que presenciar. El alma se le estremeció de temor y odio hacia su tío. Nunca lo había querido; era duro, codicioso y aparentemente incapaz de sentir afecto. Pero lo había considerado siempre justo y valiente. Le produjo verdadero asco recordar sus ojos desorbitados y su rostro lívido. Algún pánico profundo había despertado su terrible frenesí, y a causa de aquel miedo, Valenso había tratado con brutalidad al único ser que ella amaba y cuidaba. Y era ese pánico el que lo inducía a venderla a ella, su sobrina, a un infame fuera de la ley. ¿Qué había tras la aparente locura? ¿Quién era el hombre negro al que Tina decía haber visto?

En su semidelirio, la niña murmuró: —¡No mentí, mi señora! ¡No mentí! ¡Era un hombre negro en un bote negro que ardía como con un fuego azul sobre el agua! ¡Un hombre alto, casi tan negro como un kushita, envuelto en una capa oscura! Tuve miedo de él cuando lo vi y se me heló la sangre en las venas. Dejó su bote sobre la arena y entró en el bosque. ¿Por qué me azotó el conde por decir que lo había visto?

—Chist... chist... Tina —dijo Belesa tranquilizándola—. Cálmate. Enseguida se te pasará el dolor.

De repente se abrió la puerta. Belesa, cogiendo precipitadamente una daga, se volvió hacia ella. El conde estaba allí, y al verlo se le erizó el cabello. Parecía envejecido; tenía el rostro gris y cansado y su mirada era aterradora. Nunca lo había sentido muy cercano, y en aquel momento le pareció que un mundo los separaba. El que estaba allí no era un tío suyo, sino un extraño que la amenazaba.

Belesa levantó la daga.

—Si la vuelves a tocar —dijo con voz sibilante—, juro por Mitra que hundiré esta daga en tu pecho.

Valenso no prestó atención a sus palabras y dijo:

—He rodeado la mansión con una fuerte guardia. Zarono traerá mañana a sus hombres a la empalizada. No zarpará hasta que haya encontrado el tesoro. Y cuando lo haya hecho, nos dirigiremos inmediatamente hacia algún puerto que decidiremos más adelante. —¿Y me entregarás a él? —murmuró Belesa—. En nombre de Mitra...

Valenso la miró con ojos sombríos, que no reflejaban más que preocupación por su propia persona.

Al ver su expresión, la muchacha se encogió de temor, pues vio claramente que un misterioso pánico provocaba en él tan enigmática e inexplicable crueldad.

—Harás lo que te ordene —dijo con voz fría como el acero, y tan inhumana como éste.