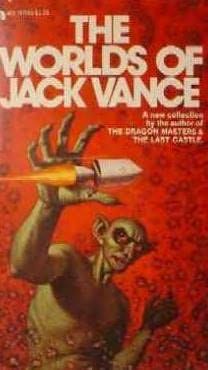

Jack Vance

Los Mundos de Jack Vance

Título Original: The Worlds of Jack Vance,

publicado por Ace Books, Nueva York.

© 1973 by Jack Vance.

© 1982 por Ediciones Martínez Roca, S. A.

Traducción de Carlos Peralta.

Edición Digital de Arácnido.

Revisión 2.

El Mundo Intermedio

1

A bordo del crucero de exploración Blauelm se desarrollaba una fea variedad de dolencias neuropsíquicas. No valía la pena prolongar la expedición, que llevaba tres meses de más en el espacio, y el explorador Bernisty ordenó el retorno a Estrella Azul.

Eso no produjo una mejoría del ánimo ni una elevación de la moral; el daño ya estaba hecho. Los técnicos se recuperaron de la excitabilidad causada por la hipertensión, cayeron en una hosca apatía y permanecían con la mirada perdida como andromorfos. Comían poco y hablaban menos. Bernisty probó varios recursos: los juegos de competencia, la música sutil, las comidas condimentadas. Pero nada servía, y fue más lejos.

Por orden suya, las mujeres-placer se encerraron en sus habitaciones y transmitieron canciones eróticas por el sistema de intercomunicación de la nave. Al no dar resultado, Bernisty se encontró con un dilema. Lo que se hallaba en juego era la identidad de su equipo, tan diestramente combinado, donde cada meteorólogo estaba elegido para trabajar con un determinado químico y cada botánico con un determinado analista de virus. Si regresaban así, desmoralizados, a Estrella Azul... Bernisty sacudió la hirsuta cabeza. No habría nuevas aventuras para el Blauelm.

—Quedémonos más tiempo fuera —sugirió Berel, su propia favorita entre las mujeres-placer.

Bernisty movió la cabeza, pensando que Berel había perdido su habitual lucidez.

—Sería peor aún.

—Entonces, ¿qué harás?

Bernisty admitió que no tenía idea, y siguió meditando. Más tarde adoptó una medida de incalculables consecuencias. Se apartó de su ruta para inspeccionar el Sistema K. Si algo podía levantar el ánimo de sus hombres, era eso.

La modificación del rumbo era peligrosa, pero no en exceso. Y el interés de la aventura procedía de la fascinación de lo extraño, la rareza de las ciudades de K, su tabú de las formas regulares, el singular sistema social de K.

La estrella ardía y giraba, y Bernisty vio que su plan tenía éxito; de nuevo había animación, charlas y discusiones en los grises pasillos de acero.

El Blauelm pasó por encima de la eclíptica de K. Varios mundos fueron quedando a popa; estaban tan cerca que se veían claramente en las pantallas los menores movimientos, la palpitación de las ciudades, el pulso dinámico de los talleres. Kith y Kelmet, cubiertos de domos; Kamfray, Koblenz, Kavanaf, y el sol central, K; luego Kool, demasiado caliente para la vida, Konbald y Kinsle, dos gigantes de amoníaco helados y muertos, y el Sistema K quedó atrás.

Bernisty aguardaba, impaciente. ¿Habría una recaída en la abulia o el impulso intelectual sería suficiente para el resto del viaje? Estrella Azul estaba al frente, a una semana de trayecto. A mitad de camino había una estrella amarilla sin particular importancia... Cuando pasaron junto a ella se manifestaron las consecuencias de la treta de Bernisty.

—¡Planeta! —exclamó el cartógrafo.

No era algo que pudiera despertar excitación; el anuncio se había oído muchas veces en el Blauelm durante los últimos ocho meses. En todos los casos, el planeta había sido tan caliente como para fundir el hierro, o tan frío como para congelar un gas, o tan venenoso que podía corroer la piel, o tan vacío de aire que podía aspirar los pulmones de un hombre. El aviso ya no constituía un estímulo.

—¡Atmósfera! —dijo el cartógrafo. El meteorólogo alzó la mirada, interesado—. ¡Temperatura media, veinticuatro grados!

Bernisty se acercó a mirar, y midió él mismo la gravedad.

—Uno y un décimo... —Le hizo un gesto al navegante, que no necesitó más para empezar a calcular el aterrizaje.

Bernisty se quedó mirando el disco del planeta en la pantalla.

—Debe haber algún error... Los K o nosotros mismos lo habríamos registrado cien veces... Está justamente en medio.

—No hay registros del planeta, Bernisty —informó el bibliotecario, afanándose entre sus cintas magnéticas y sus aparatos—. No hay registros de exploraciones ni de nada.

—¿Al menos se conoce la existencia de la estrella? —dijo Bernisty, con algo de sarcasmo.

—Por supuesto... La llamamos Maraplexa, y los K, Melliflo. Pero no se menciona ninguna exploración o desarrollo de un sistema.

—Atmósfera —anunció el meteorólogo—: metano, anhídrido carbónico, amoníaco, vapor de agua. Irrespirable, pero del tipo 6-D, es decir de posible modificación.

—No hay clorofila, ni hemafila, ni blúscula, ni absorción de petradina —murmuró el botánico, con la vista fija en el espectrógrafo—. En una palabra, no hay vegetación nativa.

—A ver si lo entiendo —dijo Bernisty—. ¿La temperatura, la gravedad y la presión son correctas?

—Correctas.

—¿No hay gases corrosivos?

—No.

—¿Vida nativa?

—Ningún indicio.

—¿Y no hay constancia de exploración, reivindicación o desarrollo?

—No.

—Entonces, vamos allá —dijo Bernisty en tono triunfal. Y agregó, dirigiéndose al operador de radio—: Transmita la noticia a la Estación Archivo, y a todas partes. ¡Desde este momento, Maraplexa es un establecimiento de Estrella Azul!

El Blauelm disminuyó su velocidad y se inclinó para aterrizar. Bernisty miraba junto a Berel, la chica-placer.

—¿Por qué, por qué, por qué? —le decía Blandwick, el navegante, al cartógrafo—. ¿Por qué los K no se han establecido aquí?

—Evidentemente, por la misma razón que nosotros; buscamos demasiado lejos.

—Escudriñamos los límites de la galaxia —dijo Berel, mirando con socarronería a Bernisty—. Pasamos por el tamiz los racimos globulares.

—Y aquí —se lamentó éste— hay un mundo vecino al nuestro, un mundo que apenas necesita una modificación de atmósfera y que podemos convertir en un jardín.

—¿Los K lo permitirán? —dijo Blandwick.

—¿Qué pueden hacer?

—No les va a gustar.

—Tanto peor para ellos.

—Pueden reivindicar derechos previos.

—No hay registros que lo demuestren.

—Sin embargo...

Bernisty le interrumpió.

—Blandwick, cuéntales tus quejas a las chicas-placer. Ahora que los hombres tienen trabajo, deben estar aburridas; te escucharán.

—Conozco a los K —insistió Blandwick—. Nunca aceptarán lo que sin duda considerarán una humillación, que Estrella Azul dé un paso adelante.

—Tendrán que resignarse, no pueden hacer otra cosa —afirmó Berel, con la burlona osadía que en un principio había atraído la atención de Bernisty.

—Te equivocas —respondió Blandwick, excitado, y Bernisty alzó la mano pidiendo paz.

—Ya veremos —dijo.

El operador de radio acababa de recibir tres mensajes. El primero, de la Central de Estrella Azul, de felicitación. El segundo, de la Estación Archivo, confirmaba el descubrimiento. El tercero, de Kerrykirk, era obviamente una apresurada improvisación. Declaraba que el Sistema K había considerado siempre a Maraplexa como zona neutral, una tierra de nadie entre los dos sistemas, y que el establecimiento de Estrella Azul sería desfavorablemente considerado.

Bernisty festejó los tres mensajes, pero sobre todo el tercero.

—A sus exploradores les deben zumbar los oídos. Necesitan tierras aún más desesperadamente que nosotros, con su fecundidad...

—De marranos, más que de auténticos hombres —dijo Berel.

—Si la leyenda es cierta, son auténticos hombres. Se dice que procedemos del mismo planeta, del mismo mundo abandonado.

—Es una bonita leyenda, pero, ¿dónde está ese mundo, esa vieja Tierra de la fábula?

Bernisty se encogió de hombros.

—Yo no defiendo el mito. Y ahora..., aquí está nuestro mundo.

—¿Cómo se llamará?

Bernisty reflexionó.

—Ya encontraremos un nombre... Quizá «Nueva Tierra», en homenaje a nuestro hogar original.

Una mirada poco sofisticada habría encontrado yermo, rudo y salvaje el planeta Nueva Tierra. La huracanada atmósfera rugía sobre llanuras y montañas; el sol era enceguecedor, sobre los desiertos y los blancos mares alcalinos. Pero Bernisty veía ese mundo como un diamante en bruto, el ejemplo clásico de un mundo apto para ser modificado. La radiación era correcta, y también la gravedad; la atmósfera no contenía halógenos ni elementos corrosivos; el suelo estaba libre de vida y proteínas misteriosas, capaces de envenenar con mayor eficacia que los halógenos.

Mientras vagaba por la ventosa superficie, hablaba de todo eso con Berel.

—Con este suelo se pueden crear huertos —decía, señalando la llanura de loes que se iniciaba donde estaba situada la nave—. Y en colinas como éstas nacen los ríos.

—Cuando en la atmósfera hay agua que pueda convertirse en lluvia —observó Berel.

—Un detalle, un detalle, ¿cómo podríamos llamarnos ecologistas si tan poca cosa nos afectara?

—Soy una muchacha-placer, no una ecologista...

—Aunque sí en el más amplio sentido.

—Y no puedo considerar un detalle mil billones de toneladas de agua.

Bernisty rió.

—Procedemos etapa por etapa. Lo primero es aspirar y reducir el anhídrido carbónico; por eso hemos ya sembrado arvejas básicas 6-D estándar sobre el loes.

—¿Pero cómo pueden crecer? ¿No necesitan oxígeno las plantas?

—Mira.

Una nube de humo castaño verdoso brotaba del Blauelm y se elevaba como un oleoso penacho arrastrado por el viento.

—Esporas de líquenes simbióticos. El tipo Z forma vainas de oxígeno en las arvejas. El tipo RS es no fotosintético; combina metano y oxígeno para producir agua que las arvejas utilizan. Las tres plantas constituyen la unidad primaria estándar para mundos como éste.

Berel contemplaba el horizonte polvoriento.

—Supongo que todo se cumplirá como predices, y yo no dejaré de maravillarme.

—Dentro de tres semanas, la llanura será verde. En seis semanas la producción de esporas y simientes habrá alcanzado su punto culminante. En seis meses todo el planeta estará cubierto por una capa de vegetación de doce metros de altura, y en un año empezaremos a determinar la ecología definitiva del planeta.

—Si los K no se oponen.

—No pueden hacerlo; el planeta es nuestro.

Berel miró los macizos hombros y el duro perfil de Bernisty.

—Hablas con la seguridad de los hombres; todo depende de las tradiciones de la Estación Archivo. Yo no tengo certezas de ese tipo. Mi universo es más ambiguo.

—Eres intuitiva, yo soy racional.

—La razón te dice que los K obedecerán las leyes de Archivo —prosiguió Berel—. Mi intuición me dice que no será así.

—¿Qué harán entonces? ¿Nos atacarán? ¿Nos expulsarán?

—¿Quién sabe?

Bernisty resopló.

—No se atreverán.

—¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí?

—El necesario para verificar la germinación de las arvejas. Luego volveremos a Estrella Azul.

—¿Y después?

—Vendremos a desarrollar la ecología en gran escala.

2

El decimotercer día, Bartenbrock, el botánico, regresó fatigado tras una jornada en la ventosa llanura y anunció los primeros brotes. Se los mostró a Bernisty; vástagos claros con pequeñas hojas brillantes.

Bernisty examinó críticamente la planta. Se veían cápsulas de dos colores —blanco y verde claro— adheridas como diminutas vesículas. Se las indicó a Berel.

—Las verdes acumulan oxígeno, las blancas agua.

—De modo que Nueva Tierra ya empieza a cambiar de atmósfera.

—Antes que tu vida se acabe, podrás ver las ciudades de Estrella Azul en esta llanura.

—No sé por qué, querido Bernisty, pero no lo creo.

En ese momento, dijo la radio.

—X. Bernisty, habla el operador de radio Bufco. Tres naves orbitan el planeta. No responden a las señales.

Bernisty arrojó el brote al suelo.

—Son los K.

Berel se le acercó.

—¿Dónde están ahora las ciudades de Estrella Azul?

Bernisty se alejó rápidamente sin responder. Berel le siguió hasta la sala de control del Blauelm, donde el hombre activó la pantalla.

—¿Dónde están? —preguntó ella.

—Giran en torno al planeta, inspeccionando.

—¿Qué clase de naves son?

—De patrulla y combate. El diseño es de K. Aquí vienen.

Tres sombras oscuras aparecieron en la pantalla. Bernisty le dijo a Bufco con apremio:

—Envía el código universal de saludo.

—Sí, Bernisty.

Mientras Bufco hablaba en el lenguaje universal arcaico, Bernisty miraba.

Las naves frenaron, cambiaron de rumbo, se detuvieron.

—Parece que están aterrizando —dijo suavemente Berel.

—Así es.

—Están armados. Pueden destruirnos.

—Pueden, pero no se atreverán.

—No creo que conozcas bien la psicología K.

—¿Tú la conoces?

—Estudié antes de llegar a la juventud —asintió Berel—. Ahora que ésta se acerca a su fin, pienso continuar.

—Eres más productiva como muchacha. Mientras estudias y ocupas tu bonita cabeza, yo tendré que buscar una nueva compañera para mis exploraciones.

Ella señaló los negros navíos.

—Si es que hay nuevas exploraciones para nosotros.

Bufco se inclinó sobre los instrumentos, mientras se escuchaba una voz. Bernisty oía las sílabas sin comprender, aunque el tono perentorio era bastante elocuente.

—¿Qué dice?

—Exige que abandonemos el planeta. Afirma que los K lo reivindican.

—Dile que lo abandone él, que está loco. O mejor..., que comunique con la Estación Archivo.

Bufco habló en la lengua arcaica, y en seguida surgió la respuesta.

—Está aterrizando. Se muestra muy seguro.

—Que aterrice y que se muestre seguro. ¡Nuestro establecimiento está respaldado por la Estación Archivo!

Sin embargo, Bernisty se puso el casco y salió a mirar cómo las naves K se posaban sobre el loes, fastidiado porque la energía chamuscaba los tiernos brotes de arvejas que él había sembrado.

Sintió un movimiento a su espalda. Era Berel.

—¿Qué haces aquí? —preguntó con brusquedad—. Éste no es lugar para una chica-placer.

—En este momento soy una estudiante.

Bernisty rió. Que Berel pudiera ser una trabajadora seria le parecía en cierto modo ridículo.

—¿Te ríes? —dijo Berel—. Pues bien, llévame a hablar con los K.

—¿A ti?

—Puedo hablar tanto K como universal.

Bernisty se enfureció y luego se encogió de hombros.

—Entonces serás la intérprete.

Se abrieron las puertas de la nave negra y emergieron ocho hombres K. Era la primera vez que Bernisty veía cara a cara a miembros de ese sistema, y a primera vista le parecieron tan curiosos como se imaginaba. Eran en general altos y delgados, vestían flotantes mantos negros y tenían el pelo rapado y el cráneo decorado con gruesas capas de esmalte negro y rojo.

—Sin duda ellos también nos encuentran extraordinarios —susurró Berel.

Bernisty no respondió; jamás se había considerado extraordinario.

Los ocho hombres se detuvieron a seis metros de distancia, y contemplaron a Bernisty con ojos curiosos, fríos y hostiles. Bernisty advirtió que todos iban armados.

Berel habló. Los ojos oscuros se volvieron, intrigados, hacia ella. El que más se había adelantado respondió.

—¿Qué ha dicho? —preguntó Bernisty.

Berel sonrió.

—Quieren saber si yo, una mujer, estoy al frente de la expedición.

Bernisty se estremeció y enrojeció.

—Diles que yo, el explorador Bernisty, estoy al mando.

Berel habló, más extensamente de lo que parecía necesario para transmitir ese mensaje. El K respondió.

—¿Y bien?

—Dice que debemos marcharnos, que trae de Kerrykirk autorización para desocupar el planeta, por la fuerza si es preciso.

Bernisty midió al hombre.

—Pregúntale su nombre —respondió, para ganar unos segundos.

Berel habló y recibió una fría réplica.

—Es una especie de comodoro —explicó a Bernisty—. No lo entiendo muy bien. Su nombre es Kallish.

—Pues bien, pregúntale a Kallish si se propone iniciar una guerra. Y pregúntale a qué norma de la Estación Archivo se acoge.

Berel tradujo. Kallish respondió largamente.

—Sostiene que estamos en territorio K —dijo Berel—, y que los colonizadores K exploraron este planeta aunque nunca registraron la exploración. Afirma que si hay guerra, será responsabilidad nuestra.

—Es una fanfarronada —murmuró Bernisty entre dientes—. Si ése es el juego, podemos jugar dos.

Extrajo su rayo aguja y trazó una línea humeante en el polvo, dos pasos delante de Kallish.

Kallish reaccionó vivamente, llevando la mano a su arma. Todos hicieron lo mismo.

Bernisty dijo por lo bajo:

—Diles que se marchen..., que vuelvan a Kerrykirk, si no quieren recibir el rayo en las piernas.

Berel tradujo, tratando de no mostrar nerviosismo en la voz. Por toda respuesta, Kallish disparó su propio rayo y trazó una ardiente marca naranja en el suelo, delante de Bernisty. Luego habló. Berel, temblorosa, interpretó sus palabras.

—Dice que nos marchemos nosotros.

Lentamente, Bernisty trazó otra línea en el polvo, más cerca de los pies calzados de negro.

—Se lo está buscando —dijo.

Berel dijo con voz angustiada:

—Bernisty, subestimas a los K. Son obstinados, duros como rocas.

—Y ellos subestiman a Bernisty.

Hubo una rápida e incisiva conversación entre los K, y luego Kallish, moviéndose con la rapidez del rayo, abrió otra zanja casi junto a los pies de Bernisty.

Bernisty vaciló apenas, apretó los dientes y se inclinó hacia delante.

—Es un juego peligroso —exclamó Berel.

Bernisty apuntó, y cubrió de polvo ardiente las sandalias de Kallish, quien dio un paso atrás. Los demás K rugieron. Kallish, con el rostro convertido en una silenciosa máscara, empezó a marcar una línea que pasaría por los tobillos de Bernisty. Bernisty podía retroceder, o Kallish podía modificar la línea...

Berel suspiró. El rayo avanzaba, Bernisty permanecía inmóvil como una roca. El rayo pasó por los pies de Bernisty y siguió adelante.

Bernisty continuaba sonriendo. Alzó su rayo-aguja. Kallish giró sobre sus talones y se alejó, con su negra capa aleteando en el viento de amoníaco.

Bernisty miraba, tenso, inmóvil, entre el triunfo, el dolor y la furia. Berel aguardaba sin atreverse a hablar. Pasó un minuto. Las naves de K se elevaron del suelo polvoriento de Nueva Tierra, y la energía abrasó nuevos vástagos de arvejas...

Berel se volvió hacia Bernisty, que trastabillaba. Tenía la cara rígida y cadavérica. Berel lo sostuvo por las axilas; del Blauelm acudieron Blandwick y un médico. Pusieron a Bernisty en una camilla y lo llevaron al hospital.

Mientras el médico limpiaba los huesos carbonizados de tela y cuero, Bernisty le dijo a Berel con voz ronca:

—Hoy he vencido. Ellos no están derrotados todavía, pero hoy he vencido.

—Te ha costado los pies.

—Tendré nuevos pies. —Bernisty suspiró, sudoroso, mientras el médico tocaba un nervio vivo—. Pero no podrían darme un nuevo planeta.

Contrariando las expectativas de Bernisty, los K no volvieron a desembarcar en Nueva Tierra. Los días pasaban con engañosa calma. El sol se levantaba, brillaba sobre el paisaje gris, ocre y amarillento y se ponía por occidente entre una masa de verdes y rojos. Los vientos se moderaron. Una peculiar bonanza cayó sobre la llanura de loes. El médico, por medio de injertos, trasplantes de calcio y hormonas, logró que los pies de Bernisty volvieran a crecer. De momento se movía torpemente con un calzado especial.

Seis días después de la visita de los K, llegó el Beaudry, procedente de Estrella Azul. Traía un laboratorio ecológico completo, con viveros de simientes, esporas, huevos, esperma, bulbos germinados, injertos; larvas y copépodos congelados; células, embriones, y crisálidas experimentales; amebas, bacterias y virus; cultivos y soluciones nutritivas. Había también instrumental para manipular o alterar especies establecidas, e incluso una reserva de nucleína pura, un tejido sin estructura, puro protoplasma con el cual se podían diseñar y construir formas simples de vida.

Bernisty tenía la opción de regresar a Estrella Azul con el Blauelm o quedarse a dirigir el desarrollo de Nueva Tierra. Sin pensarlo conscientemente tomó una decisión. Se quedaría. Casi dos terceras partes de su personal técnico le imitaron. Y el día siguiente a la llegada del Beaudry, el Blauelm partió hacia Estrella Azul.

Fue un día notable por varios motivos. Marcaba un cambio completo en la vida de Bernisty, que pasaba de ser un simple explorador al grado de ecologista mayor, lo que suponía un aumento de prestigio. Y ese día Nueva Tierra empezó a parecer un mundo habitable, y no una masa desierta de rocas y gases que era preciso modelar. Las arvejas de la llanura de loes se habían convertido en un mar marrón y verde, cubierto de vainas de líquenes, y empezaban a florecer. Los líquenes ya habían producido esporas tres o cuatro veces. Aún no había cambiado la atmósfera, siempre formada por anhídrido carbónico, metano, amoníaco y vestigios de vapor de agua y gases inertes, pero el efecto de las arvejas iba en progresión geométrica y la cantidad total de la vegetación era aún una fracción de la que llegaría a ser.

El tercer acontecimiento importante fue la aparición de Kathryn.

Llegó en una pequeña nave espacial que aterrizó con cierta violencia, lo que demostraba falta de habilidad o de fuerza física. Bernisty contempló la llegada desde la galería dorsal del Beaudry, acompañado de Berel.

—Una nave K —dijo ésta.

Bernisty la miró con brusca sorpresa.

—¿Por qué dices eso? Podría ser una barca de Alvan o Canopus, o del Sistema Graemer, o una nave danesa de Copenhague.

—No. Es K.

—¿Cómo lo sabes?

La forma de una muchacha emergió con dificultad. Aún a distancia se veía que era hermosa. Había algo especial en su fácil gracia y sus movimientos confiados. Llevaba un casco y poco más, Bernisty sintió que Berel se ponía rígida. ¿Celos? No los sentía si él pasaba un rato con otras chicas-placer. ¿Percibía quizás una amenaza más grave?

Berel dijo con voz ronca:

—Es una espía. Una espía K. ¡Haz que regrese!

Bernisty se puso su propio casco, y un momento más tarde caminaba por la llanura al encuentro de la mujer, que caminaba lentamente entre el viento.

Bernisty se detuvo y la miró. Era delgada, más que las mujeres de Estrella Azul. Tenía denso pelo negro, piel clara, con la luminosidad de los viejos pergaminos, y ojos rasgados y oscuros. Bernisty sintió una peculiar opresión en la garganta, un sentimiento de admiración y deseo de protección que no había experimentado jamás por Berel o por ninguna otra mujer. Berel estaba a su lado y era una rival; tanto Bernisty como la extraña lo sentían. Berel insistió:

—Evidentemente es una espía. ¡Desaste de ella!

Bernisty respondió:

—Pregúntale qué quiere.

—Hablo tu lenguaje Estrella Azul, Bernisty —dijo la mujer—; puedes preguntármelo tú mismo.

—Está bien. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?

—Mi nombre es Kathryn...

—¡Es una K! —exclamó Berel.

—Soy una criminal, y he huido hasta aquí para escapar al castigo.

—Ven —dijo Bernisty—. Te examinaremos más detenidamente.

En el salón del Beaudry, atestado de observadores curiosos, ella relató su historia. Dijo ser la hija de un bandolero kirkasiano.

—¿Cómo es eso? —preguntó Berel con voz escéptica.

Kathryn respondió humildemente:

—Algunos kirkasianos conservan todavía sus fortalezas en las Montañas Keviot. Es una tribu que desciende de antiguos bandidos.

—¿De modo que eres la hija de un bandido?

—Más que eso. Yo misma soy una delincuente —dijo con modestia Kathryn.

Bernisty no pudo contener más su curiosidad.

—Pero, ¿qué has hecho, muchacha, qué has hecho?

—Cometí la acción de —aquí empleó una palabra K que Bernisty no pudo comprender, y Berel tampoco, a juzgar por su ceño fruncido—. Y luego derramé un brasero de incienso sobre la cabeza de un sacerdote. Si hubiera sentido remordimientos, habría permanecido esperando el castigo; pero como no fue así, escapé en la nave espacial.

—Eso es increíble —observó Berel, disgustada.

Bernisty contemplaba la escena divertido.

—Aparentemente, muchacha, te consideran una espía K. ¿Qué dices a eso?

—Lo negaría tanto si lo fuera como si no.

—Entonces, ¿lo niegas?

Kathryn estalló en jubilosa risa.

—No —dijo—. Lo admito. Soy una espía K.

—Ya lo sabía, ya lo sabía...

—Cállate —dijo Bernisty, y se volvió a la extraña—. ¿Admites que eres una espía?

—¿Me crees?

—Por los toros de Bashan, no sé lo que creo.

—Es una embustera inteligente y astuta —estalló Berel—. Te está enredando en su telaraña.

—¡Silencio! —rugió Bernisty—. Concédeme al menos dotes normales de percepción. —Se volvió a Kathryn—. Sólo una loca reconocería ser una espía.

—Quizás esté loca —dijo ella, con sencilla gravedad.

Bernisty alzó las manos.

—Y bien, ¿cuál es la diferencia? En primer lugar, aquí no hay secretos. Si quieres espiarnos, hazlo, tan abierta o furtivamente como te agrade, a tu gusto. Y si sólo buscas refugio, también lo hallarás, porque estás en territorio de Estrella Azul.

—Gracias, Bernisty.

3

Bernisty, con Broderick, el cartógrafo, se dedicaba a fotografiar, explorar, trazar mapas y a inspeccionar en todo sentido Nueva Tierra. El paisaje no variaba mucho de un lugar a otro: una superficie cenicienta como el interior chamuscado de un horno. Las llanuras de loes, cubiertas de polvo arrastrado por el viento, alternaban con abruptos riscos.

Broderick señaló algo.

—Mira.

Bernisty siguió el gesto, y vio en el desierto que tenían a sus pies tres cuadrados, vagamente marcados pero inconfundibles. Desiertos como ése eran vastas zonas de piedras amontonadas, cubiertas de arena impulsada por el viento.

—O bien son ésos los cristales más gigantescos que el universo conoce —dijo Bernisty—, o no somos la primera raza inteligente que pone el pie en este planeta.

—¿Aterrizamos?

Bernisty observó los cuadrados por el telescopio.

—No es mucho lo que se puede ver... Dejemos el problema al arqueólogo; llamaré a alguien de Estrella Azul.

Mientras regresaban al Beaudry, Bernisty ordenó de pronto:

—¡Alto!

Descendieron con la nave de exploración. Bernisty saltó a tierra y con inmensa satisfacción examinó una zona cubierta de vegetación verde y marrón. Arvejas básicas 6-D, cubiertas de cápsulas de los líquenes simbióticos que las alimentaban con oxígeno y agua.

—Dentro de seis semanas más —dijo Bernisty— este mundo quedará cubierto.

Broderick examinaba una hoja desde muy cerca.

—¿Qué es esta mancha roja?

—¿Una mancha roja? —Bernisty se acercó y frunció el ceño—. Parece moho, un hongo...

—¿Y eso es bueno?

—No, por supuesto que no. Todo lo contrario... No lo comprendo. Cuando llegamos este planeta era estéril.

—Del espacio caen esporas —sugirió Broderick.

Bernisty asintió.

—Y también naves espaciales. Volvamos al Beaudry. ¿Tienes la posición del lugar?

—Al centímetro.

—No importa. Destruiré este cultivo.

Bernisty procedió a quemar el terreno del que tan orgulloso se había sentido. Regresaron al Beaudry en silencio, volando sobre la llanura cubierta ahora de vegetación moteada. Bernisty no se dirigió al Beaudry al aterrizar; corrió hacia el arbusto más próximo y examinó las hojas.

—Aquí no hay...; aquí tampoco...

—¡Bernisty!

Se volvió. Baron, el botánico, se acercaba con una expresión dura en el rostro. Bernisty sintió que se le encogía el corazón.

—¿Sí?

—Se ha cometido alguna negligencia imperdonable.

—¿Moho?

—Moho. Está destruyendo las arvejas.

Bernisty giró sobre los talones.

—¿Tiene muestras?

—Ya estamos buscando remedio en el laboratorio.

—Muy bien.

Pero el moho era resistente. Encontrar un agente que pudiera destruirlo, sin atacar las arvejas ni los líquenes, resultó ser una difícil tarea. Un ensayo tras otro con virus, gérmenes, levaduras y hongos fracasó, y los agentes fueron destruidos en el horno. Mientras tanto, el color de las arvejas se tornaba verde rojizo, del color del yodo, y las plantas languidecían y se pudrían.

Bernisty se movía incesantemente, casi sin dormir, exhortando y maldiciendo a sus técnicos.

—¿Ustedes se llaman ecologistas, y no pueden hacer algo tan sencillo como limpiar de moho las arvejas?

Y Bernisty tomaba un cultivo de manos de Baron, también irritado y con los ojos enrojecidos.

Finalmente se halló al agente buscado en un cultivo de mohos del fango. Pasaron aún dos días hasta que se aisló la especie depurada y se empezó a cultivar. Las arvejas se habían podrido, y los líquenes se hallaban caídos y dispersos como hojas en otoño.

A bordo del Beaudry se desarrollaba una febril actividad. El laboratorio y los pasillos estaban cubiertos por los recipientes de los cultivos; las bandejas de esporas se secaban en el salón, la sala de máquinas, la biblioteca.

Bernisty volvió a tomar conciencia de Kathryn cuando la encontró ordenando esporas secas en cajas. Se detuvo a mirarla, y sintió cómo la atención de la muchacha pasaba de su tarea a él, pero estaba demasiado fatigado para hablar. Se limitó a saludarla con un movimiento de cabeza. Se volvió y regresó al laboratorio.

El moho del fango fue sembrado, pero ya era demasiado tarde.

—Muy bien —dijo Bernisty—. Volveremos a sembrar arvejas básicas 6-D. Esta vez conocemos el peligro y tenemos medios para defendernos.

Las nuevas arvejas crecieron, y gran parte de las antiguas revivieron. El moho del fango murió cuando desapareció el moho enemigo, aunque sobrevivieron una o dos variedades mutantes que atacaban a los líquenes. Por un momento, pareció que aquellas esporas podían ser tan peligrosas como el moho; pero en el catálogo del Beaudry había un virus que atacaba selectivamente al moho del fango y, cuando fue sembrado, éste desapareció.

Bernisty no estaba todavía satisfecho. En una reunión de todo el personal dijo:

—En lugar de tres agentes, las arvejas y los dos tipos de liquen, tenemos ahora seis, contando el moho adverso, el moho del fango y el virus. Cuanta más vida hay, más difícil es controlarla. Insisto en la necesidad de tomar precauciones y de la asepsia más absoluta.

A pesar de la recomendación, volvió a aparecer el moho. Esta vez se trataba de una variedad negra. Pero Bernisty estaba preparado; en menos de dos días se sembró un contraagente. La plaga desapareció y las arvejas florecieron. Ahora todo el planeta aparecía cubierto por una alfombra verde y marrón. En algunos puntos el tumulto de hojas sobre hojas y tallos que pugnaban entre sí y trepaban alcanzaba los doce metros. La alfombra ascendía a los riscos de granito y colgaba en forma de guirnalda sobre los precipicios. Cada día, innumerables toneladas de anhídrido carbónico se transformaban en oxígeno, mientras el metano se desdoblaba en agua y más anhídrido carbónico.

Bernisty examinaba continuamente los análisis de la atmósfera. Un día el porcentaje de oxígeno ascendió desde «imperceptible» a «vestigios», y ordenó la celebración de una fiesta y una comida. Era costumbre formal en Estrella Azul que hombres y mujeres comieran separados, porque la vista de las bocas abiertas se consideraba tan ofensiva como el acto de la eliminación. Pero la ocasión reclamaba la máxima camaradería y Bernisty, que no era ni tímido ni aprensivo, dispuso que la tradición se ignorara, de modo que la comida se inició en un clima de alegre abandono.

A medida que pasaba el tiempo, los licores y alcoholes hacían su efecto y la hilaridad y el abandono se tornaban más acusados. Berel estaba sentada junto a Bernisty. Aunque había compartido su lecho durante las febriles semanas precedentes, la muchacha había sentido que las atenciones del hombre eran por completo impersonales, y que sólo era para él una chica-placer. Cuando vio los ojos de Bernisty fijos en el rostro de Kathryn arrebatado por el vino, sintió emociones que casi hicieron aflorar sus lágrimas.

«Dentro de unos meses ya no seré una chica-placer sino una estudiante —se dijo—, y tendré el derecho a aparearme con quien quiera. Desde luego no elegiré a ese bruto, egoísta y mujeriego de Bernisty.»

También la mente de Bernisty se hallaba turbada de un modo extraño. «Berel es tierna y agradable —pensaba—. ¡Pero Kathryn! ¡Su perspicacia! ¡Su espíritu!» Y al sentir que ella le miraba con insistencia se emocionaba como un muchacho.

En ese momento, Broderick, el cartógrafo, mareado y desgreñado, tomó a Kathryn por los hombros y la echó hacia atrás para besarla. Ella se apartó y miró significativamente a Bernisty. Fue suficiente; él se acercó, la alzó en sus brazos y la llevó a su propio lugar, trastabillando todavía sobre sus pies quemados. El perfume de la mujer le embriagaba tanto como el vino, y apenas advirtió la furiosa expresión de Berel.

«No puede ocurrir», pensó Berel, desesperada. Y entonces tuvo una inspiración.

—¡Bernisty! ¡Bernisty! —exclamó, tomándole del brazo.

Bernisty volvió la cabeza.

—¿Sí?

—El moho... Ya sé cómo llegó.

—Las esporas cayeron del espacio.

—Vinieron en la nave espacial de Kathryn. No es una espía... ¡Es una saboteadora!

Incluso a través de la ira, Berel admiraba la límpida inocencia presente en el rostro de Kathryn.

—Es una agente K, una enemiga —añadió.

—Bah —dijo Bernisty, suavemente—. Comadreo de mujeres.

—¿Comadreo de mujeres? —exclamó Berel—. ¿Y qué crees que está ocurriendo ahora, mientras bebes y acaricias... —señaló a Kathryn con un dedo en el que temblaba una flor de metal laminado—, a esa..., ¡a esa bruja!

—Creo que no te entiendo —repuso Bernisty, mientras miraba, intrigado, a ambas mujeres.

—¡Mientras presides tu fiesta, los K difunden la ruina y la plaga!

—¿Qué dices?

Bernisty seguía mirando alternativamente a Berel y a Kathryn; de pronto se sentía torpe y necio. Kathryn se movió sobre su regazo; habló con calma, pero ahora su cuerpo estaba tenso.

—Si lo crees, controla tus pantallas y radares.

Bernisty se relajó.

—Disparates —dijo.

—¡No, no, no! —exclamó Berel—. Trata de seducir tu razón.

Bernisty gruñó una orden a Bufco.

—Ve a mirar el radar. —Se puso de pie y agregó—: Iré contigo.

—Supongo que no creerás... —dijo Kathryn.

—No creeré en nada mientras no vea los registros de radar.

Bufco movió interruptores y enfocó la pantalla. Apareció un pequeño punto luminoso.

—¡Una nave!

—¿Viene o se va?

—En este mismo momento empieza a alejarse.

—¿Dónde están los registros?

Bufco dispuso las bobinas. Bernisty se inclinó sobre ellas, enarcando las cejas.

—Hum.

Bufco le miró sorprendido.

—Esto es muy extraño —dijo.

—¿Por qué?

—La nave acababa de llegar. Y casi inmediatamente dio la vuelta y se alejó de Nueva Tierra.

Bufco estudió los registros.

—Eso ocurrió hace cuatro minutos y treinta segundos.

—Precisamente cuando salimos del salón.

—¿Crees...?

—No sé qué pensar.

—Parece como si la nave hubiese recibido un mensaje..., una advertencia...

—¿Pero cómo? ¿Desde aquí? —Bernisty vaciló—. La persona que aparece como sospechosa es Kathryn.

Bufco le miró con un destello de curiosidad en sus ojos.

—¿Qué harás con ella?

—No he dicho que sea culpable; sólo observo que las sospechas recaen sobre ella. —Puso las bobinas debajo de la pantalla—. Veamos lo que ha ocurrido, qué nuevo problema...

Pero no podía verse nada. El cielo, amarillo verdoso, estaba despejado. Las arvejas crecían con normalidad.

Bernisty regresó al Beaudry y dio ciertas instrucciones a Blandwick, quien salió en la nave de exploración y regresó una hora más tarde sujetando con cuidado un pequeño bolso de seda.

—No sé qué es —dijo.

—Necesariamente debe ser malo.

Bernisty llevó el saco al laboratorio y se quedó allí mientras los dos botánicos, los dos micólogos y cuatro entomólogos estudiaban su contenido. Los entomólogos pudieron identificar el material.

—Son huevos de un insecto pequeño... A juzgar por el recuento genético y el espectro de difracción, algún tipo de ácaro.

Bernisty asintió, y miró con amargura a los hombres.

—No necesito decir qué hay que hacer, ¿verdad?

—No.

Bernisty regresó a su despacho e hizo llamar a Berel. Le preguntó sin preliminares:

—¿Cómo sabías que había en el cielo una nave K?

Berel le miró desafiadora.

—No lo sabía. Se me ocurrió.

Bernisty la examinó un momento.

—Sí. Ya me has hablado de tu capacidad intuitiva.

—No fue intuición —respondió con desdén Berel—. Sólo sentido común. Está bien claro. Aparece una espía K; la ecología se deteriora de inmediato; aparecen el moho rojo y el negro. Contraatacas y vences, haces una fiesta, sientes alivio; ¿qué mejor momento para iniciar una nueva plaga?

Bernisty asintió lentamente.

—Es verdad, ¿qué mejor momento?

—¿De qué se trata esta vez?

—De insectos que se alimentan de plantas...Creo que podremos destruirlos desde su origen.

—Y después, ¿qué?

—Parece como si los K, al no poder asustarnos, hubieran decidido fatigarnos hasta la muerte.

—Eso parece. ¿Lo lograrán?

—No veo cómo podemos evitar que lo intenten. Es fácil desencadenar una epidemia y difícil atajarla.

Banta, el entomólogo jefe, entró con un tubo de ensayo.

—Aquí tengo algunos desarrollados.

—¿Ya?

—Apresuramos un poquito el crecimiento.

—¿Pueden vivir en esta atmósfera? Muy poco oxígeno, mucho amoníaco...

—Pues eso es lo que están respirando ahora.

Bernisty miró el tubo, afligido.

—Y además, lo que comen son nuestras arvejas.

Berel se inclinó sobre el hombro de Bernisty.

—¿Qué podemos hacer contra ellos?

Banta se mostró dubitativo.

—Los enemigos naturales son ciertos parásitos, algunos virus, las libélulas, y una especie de jején diminuto y acorazado que se multiplica con gran rapidez... Creo que conviene concentrarse en este último, y de hecho ya hemos iniciado la cría selectiva en gran escala, buscando una variedad capaz de vivir en esta atmósfera.

—Buen trabajo, Banta —dijo Bernisty, poniéndose de pie.

—¿Adónde vas? —inquirió Berel.

—A examinar las arvejas.

—Te acompaño.

En la llanura, Bernisty parecía menos atento a las arvejas que al cielo.

—¿Qué miras?

Bernisty señaló.

—¿Ves eso?

—¿Una nube?

—Apenas un poquito de escarcha, un puñado de cristales de hielo..., ¡pero es el principio! La primera lluvia será un acontecimiento.

—Siempre que el metano y el oxígeno no exploten y nos manden a todos al reino de los cielos...

—Sí, sí —murmuró Bernisty—, debemos desarrollar algunas nuevas metanófilas.

—¿Y cómo suprimirás el amoníaco?

—Hay una planta de las ciénagas de Salsiberry que, en las condiciones adecuadas, efectúa la reacción:

12 NH 3 + 9 O 2 = 18 H 2 O + 6 N 2

—Me parece una pérdida de tiempo —observó Berel—. ¿Qué se gana con eso?

—Una pequeña anomalía. ¿Y qué se gana con la risa? La risa también es una pequeña anomalía.

—Algo inútil pero agradable.

Bernisty examinaba las arvejas.

—Mira. Aquí, debajo de esta hoja.

Señaló los insectos, una especie de pulgones amarillos y lentos.

—¿Cuándo tendrás listos los jejenes?

—Banta va a dejar la mitad en libertad. Quizá se multipliquen más de prisa que en el laboratorio.

—¿Kathryn sabe algo de los jejenes?

—No bajas la guardia, ¿verdad?

—Pienso que es una espía.

Al cabo de un momento, Bernisty dijo suavemente:

—No puedo imaginar cómo una de ustedes dos pudo comunicarse con la nave K.

—¡Una de nosotras dos!

—Alguien advirtió a la nave. Kathryn es la principal sospechosa; pero tú sabías que la nave se encontraba allí.

Berel giró sobre sus talones y se dirigió al Beaudry.

4

Aparentemente, los jejenes estaban contrarrestando a los pulgones. Al principio aumentó la población de ambos. Luego se redujo, y las arvejas se hicieron más altas y fuertes. Ahora había oxígeno en la atmósfera, y los botánicos diseminaron una docena de especies nuevas. Plantas de anchas hojas productoras de oxígeno; fijadoras de nitrógeno que absorbían amoníaco; metanófilas oriundas de mundos jóvenes y ricos en metano, que combinaban oxígeno con metano y crecían en forma de magníficas torres blancas, como de marfil tallado.

Ahora Bernisty tenía sus nuevos pies totalmente desarrollados. Eran una medida más grandes, de modo que tuvo que deshacerse de sus cómodas botas usadas y ponerse unas nuevas de dura piel azul.

Kathryn, con aire juguetón, le ayudaba a meter los pies en el duro calzado nuevo. Bernisty, casualmente, le preguntó:

—Hay algo que me inquieta, Kathryn. Dime cómo te comunicaste con los K.

Ella alzó la cabeza, le miró con los ojos muy abiertos, como un conejo asustado e implorante, y luego se echó a reír.

—Igual que ahora. Con la boca.

—¿Y cuándo lo haces?

—Oh, todos los días..., aproximadamente a esta hora.

—Me gustaría verlo.

—Está bien.

Kathryn se acercó a la ventana y habló en la tintineante lengua Kay.

—¿Qué les has dicho? —preguntó cortésmente Bernisty.

—Que los pulgones han sido un fracaso; que a bordo del Beaudry la moral es excelente; que tú eres un gran líder y un hombre maravilloso.

—Pero no recomiendas nuevos pasos.

Ella sonrió con modestia.

—No soy ecologista, ni constructiva ni destructiva.

—Muy bien —dijo Bernisty, irguiéndose sobre sus botas—. Veremos lo que ocurre.

Al día siguiente, los radares anunciaron la presencia de dos naves que hicieron una fugaz visita, «suficiente para lanzar a tierra su maligno cargamento», como le dijo Bufco a Bernisty.

Esta vez eran huevos de una feroz avispa azul que atacaba a los jejenes. Los jejenes murieron, los pulgones prosperaron, y las arvejas empezaron a marchitarse, horadadas por innumerables tubos aspiradores. Para contener a la avispa, Bernisty difundió nubes de cintas voladoras, plumosas y de color azul. Las avispas hacían sus nidos en un pequeño hongo esférico, color castaño, cuyas esporas se habían sembrado junto con las larvas de las avispas. Las cintas voladoras se alimentaban de ese extraño hongo. Al no poder poner sus huevos en éste, las avispas perecieron. Los jejenes se multiplicaron y comieron pulgones hasta que se les reventaba el tórax.

Entonces los K atacaron en mayor escala. Tres grandes naves pasaron una noche y descargaron un verdadero caldero de brujas de reptiles, insectos, arácnidos, cangrejos, una docena de especies sin clasificación formal. Los recursos humanos del Beaudry eran inadecuados para semejante desafío. Los hombres enfermaban debido a las picaduras de los insectos, y un botánico fue víctima de una grave gangrena azul blancuzca provocada por una planta tóxica y espinosa.

Nueva Tierra no era ya una amable extensión de arvejas, líquenes y polvaredas arrastradas por el viento; Nueva Tierra era una jungla descabellada. Los insectos se perseguían entre la hojarasca; había especializaciones locales y adaptaciones improbables. Había arañas, y lagartos del tamaño de gatos; escorpiones que resonaban como campanillas al andar; langostas de largas patas; mariposas venenosas; una especie de alevilla[1] gigante que encontró favorable el entorno y se volvió aún más gigantesca.

En el Beaudry cundía una sensación de derrota. Bernisty cojeaba por la galería, más por un reflejo inconsciente que por exigencia física. El problema, pensaba, era demasiado complejo para un solo cerebro, o incluso para un conjunto de cerebros humanos. Las diversas formas de vida del planeta —cada una de las cuales evolucionaba, se alteraba y se expandía a los espacios vacantes, seleccionando su eventual destino— constituían una trama demasiado compleja para un ordenador electrónico o un conjunto de ordenadores.

Blandwick, el meteorólogo, llegó a la galería con su informe atmosférico diario. Bernisty sintió un melancólico placer al hallar que, si bien no había gran aumento de oxígeno y vapor de agua, tampoco se registraba una disminución.

—La verdad es que hay una enorme cantidad de agua encapsulada en todos esos bichos y parásitos —observó Blandwick.

Bernisty movió la cabeza.

—Pero no una cantidad apreciable... Y devoran las arvejas antes que podamos exterminarlos. Aparecen nuevas variedades antes que podamos encontrarlas.

Blandwick frunció el ceño.

—Los K no siguen un plan preciso.

—No. Se limitan a arrojarnos todo lo que consideran que es destructivo.

—¿Y por qué no usamos la misma táctica? En lugar de una respuesta selectiva, podríamos liberar todo nuestro programa biológico... La táctica de la munición de caza.

Bernisty cojeó unos pasos.

—Después de todo, ¿por qué no? El efecto conjunto podría ser benéfico... Y ciertamente menos destructivo que lo que ocurre ahora. —Se detuvo—. Aunque se trata de operar con elementos no predecibles y eso se opone a mi lógica básica.

Blandwick resolló.

—Hasta ahora, todas nuestras victorias han sido de las no predecibles.

Después de un segundo de irritación, Bernisty sonrió. La observación de Blandwick no era exacta. Si hubiese dicho una verdad, entonces sí habría habido motivo de irritación.

—Está bien, Blandwick —respondió—. Nos jugamos el todo por el todo. Si resulta, nuestro primer asentamiento pasará a llamarse Blandwick.

—Hum —respondió el pesimista Blandwick, mientras Bernisty procedía a impartir las órdenes necesarias.

A partir de ese momento, todos los tubos, cubetas, tanques de cultivo, incubadoras, bandejas y estanterías del laboratorio estuvieron repletos. Apenas el contenido alcanzaba cierta medida de aclimatación a la atmósfera nitrogenada, era inmediatamente diseminado: plantas, hongos, vainas, bacterias, cosas reptantes, insectos, anélidos, crustáceos, ganoideos de tierra e incluso algunos mamíferos elementales. Formas de vida procedentes de unas tres docenas de mundos distintos. Nueva Tierra había sido un campo de batalla; ahora era un manicomio.

Una variedad de palmeras logró un éxito instantáneo. A los dos meses dominaban sobre todo el paisaje. Entre ellas colgaban como un velo ciertas peculiares redes que flotaban en el aire y se alimentaban de seres voladores. Bajo las ramas y el follaje había mucha comida, mucha matanza, mucha cría. Los seres crecían, luchaban, revoloteaban y morían. En el Beaudry, Bernisty estaba una vez más jovial y satisfecho.

Palmeó a Blandwick en la espalda.

—No sólo llamaremos a la ciudad con tu nombre, sino que así denominaremos también a todo un sistema filosófico: el método Blandwick.

Blandwick no se inmutó ante el elogio.

—Pese al éxito del «método Blandwick», como le llamas, los K todavía podrían responder.

—¿Qué pueden hacer? No pueden enviar criaturas más extrañas ni voraces que las que nosotros mismos hemos sembrado. Todo lo que los K lancen ahora sobre Nueva Tierra tendrá el carácter de un anticlímax.

Blandwick sonrió con amargura.

—¿Crees que se darán por vencidos con tanta facilidad?

Bernisty se sintió inquieto y fue a ver a Berel.

—Y bien, chica-placer, ¿qué te dice ahora tu intuición?

—Me dice que cuando te sientes más optimista es cuando los K preparan sus ataques más devastadores —respondió ella en tono incisivo.

Bernisty puso cara jocosa.

—¿Y cuándo serán esos ataques?

—Pregúntaselo a tu espía, que comunica libremente secretos a quien los quiera oír.

—Muy bien —dijo Bernisty—. Búscala, por favor, y envíala aquí.

Kathryn se presentó.

—Sí, Bernisty.

—Tengo curiosidad por saber qué has comunicado a los K.

Kathryn respondió:

—Les he dicho que Bernisty los está derrotando, y que ha contrarrestado sus peores amenazas.

—¿Y qué te responden?

—No me han dicho nada.

—Y tú, ¿qué recomiendas?

—Que triunfen con un solo golpe decisivo, o que desistan.

—¿Cómo les has dicho eso?

Kathryn sonrió, mostrando sus bonitos dientes blancos.

—Les hablo como te hablo a ti ahora.

—¿Cuándo piensas que golpearán?

—No lo sé... Parece que ya lo han retrasado bastante. ¿No crees?

—Sí —admitió Bernisty.

Se volvió, y vio acercarse a Bufco, el operador de radio.

—Naves K —dijo éste—. Una docena. Inmensas. Describieron una órbita y partieron de regreso.

—Pues bien —dijo Bernisty—. Aquí viene.

Examinó a Kathryn con una mirada fríamente especulativa, y ella le devolvió esa expresión de sonriente gravedad que ambos habían llegado a encontrar familiar.

5

Tres días más tarde, todo lo que vivía en Nueva Tierra estaba muerto. Y no simplemente muerto, sino disuelto en una especie de viscosa jalea gris que se hundía en la llanura, se escurría como saliva entre los riscos, se evaporaba al viento. El efecto fue milagroso. Allí donde la jungla inundara la llanura, sólo quedaba la llanura misma. Y el viento volvía a levantar torbellinos de polvo.

Sólo había una excepción. Por alguna razón desconocida, o por su estructura química, las monstruosas alevillas habían logrado sobrevivir. Se elevaban entre el viento, como leves formas revoloteantes; buscaban su alimento habitual, y sólo encontraban el desierto.

En el Beaudry se pasó del asombro al abatimiento, y luego a una furia sombría. Por fin Bernisty se durmió.

Despertó con una sensación de vaga inquietud, de peligro. ¿El colapso de la ecología de Nueva Tierra? No. Algo más profundo y más inminente. Saltó de la cama, se vistió y fue al salón. Estaba atestado, y del lugar trascendía una sensación de torva malignidad.

Kathryn, tensa y pálida, se hallaba sentada en una silla. Detrás de ella se encontraba Banta, con un nudo corredizo en la mano. Evidentemente se preparaba para ahorcarla, con la colaboración de los demás tripulantes.

Bernisty atravesó la habitación y quebró a la vez sus nudillos y la mandíbula de Banta. Kathryn le miraba en silencio.

—Miserables renegados —empezó Bernisty; pero al recorrer el salón con la mirada no vio mansedumbre sino desafío y creciente ira, y rugió—: ¿Qué ocurre aquí?

—Es una traidora —respondió Berel—. Vamos a ejecutarla.

—¿Cómo puede ser una traidora? Nunca nos prometió lealtad.

—¡Es una espía!

Bernisty rió.

—No nos ha ocultado nunca que se comunica con los K. ¿Cómo puede ser una espía entonces?

Nadie contestó. La gente, incómoda, intercambiaba miradas.

Bernisty golpeó con el pie a Banta, que se erguía.

—Fuera de aquí... No quiero asesinos ni linchadores en mi tripulación.

Berel gritó:

—¡Nos ha traicionado!

—¿Pero cómo puede habernos traicionado? Nunca nos pidió que confiáramos en ella. Al contrario, se presentó francamente como una K, y me ha dicho con claridad que informa a los K.

—¿Y cómo lo hace? —dijo Berel, en tono burlón—. Te dice que les habla para hacerte creer que bromea.

Bernisty miró a Kathryn reflexivamente.

—Si puedo comprender su carácter, Kathryn no dice mentiras. Es su única defensa. Si dice que habla con los K, así debe ser... —Se volvió hacia el médico—. Examínenla con el infrascopio.

El aparato reveló extrañas sombras negras dentro del cuerpo de Kathryn. Un botón debajo de la laringe; dos cajetillas chatas contra el diafragma; hilos que corrían por sus piernas debajo de la piel.

—¿Qué es eso? —dijo el médico, asombrado.

—Radio interna —respondió Bufco—. El botón recoge su voz, la antena son los hilos de las piernas. ¿Qué mejor equipo para una espía?

—Repito que no es una espía —aulló Bernisty—. Ella no tiene la culpa, la tengo yo; me lo dijo. Y si yo le hubiese preguntado cómo llegaba su voz a los K, también me lo hubiese dicho sincera y cándidamente. Nunca se lo pregunté. Preferí verlo todo como un juego. Si tienen que ahorcar a alguien, ahórquenme a mí. Yo soy el traidor.

Berel se volvió y salió del salón. Otros más la siguieron. Bernisty se dirigió a Kathryn.

—¿Qué harás ahora? Tu empresa ha sido un éxito.

—Sí —repuso Kathryn—.Un éxito.

También ella salió, seguida por Bernisty. Se dirigió a la salida, se puso su casco, abrió la doble compuerta y avanzó por la llanura vacía.

Bernisty la miraba desde una ventana. ¿Adónde iba? A ninguna parte... Caminaba hacia la muerte, como alguien que avanza por la playa para nadar directamente mar adentro. Las alevillas gigantes revoloteaban arriba, en el viento. Kathryn alzó la vista, y Bernisty vio que se estremecía. Un insecto se acercó e intentó agarrarla. Ella lo evitó arrojándose al suelo; el viento se apoderó de las finas alas y ahuyentó al animal.

Bernisty se mordió los labios, luego rió.

—Que el diablo se lo lleve todo, a los K y a todo lo demás...

Tomó su casco y se lo puso. Bufco lo tomó del brazo.

—¿Adónde vas?

—Es firme y valiente, ¿por qué debe morir?

—Es nuestra enemiga.

—Prefiero enemigos valientes a amigos cobardes.

Corrió sobre el suave loes cubierto ahora de fango seco.

Las alevillas aletearon y atacaron. Una aferró los hombros de Kathryn con sus espinosas patas. Ella luchó y golpeó con sus manos, fútilmente, la gran forma suave.

Una sombra cayó sobre Bernisty; pudo ver el reflejo rojizo de los grandes ojos, la cara impersonal. Lanzó el puño y sintió como el caparazón quitinoso se quebraba. El dolor le recordó que había golpeado antes la mandíbula de Banta. El insecto quedó aleteando en el suelo, y él corrió viento abajo. Kathryn yacía boca arriba; una forma alada la sondeaba con un tubo poco apto para penetrar la tela y el plástico.

Bernisty hizo acopio de todo su valor. Otra sombra le atacó desde atrás y le derribó. Rodó, pataleando, se puso de pie, aferró al insecto que atacaba a Kathryn, le arrancó las alas, le separó de un golpe la cabeza.

Se volvió para pelear con los demás, pero ahora Bufco y otros venían desde la nave y con rayos-aguja pinchaban a los insectos.

Bernisty llevó a Kathryn a la nave, al quirófano, y la depositó en una camilla.

—Quítenle esa radio —le dijo al médico—. Y si cuando sea normal aún puede dar información a los K, la habrán merecido.

Encontró a Berel en su habitación, vestida con una indumentaria translúcida y seductora. La miró con indiferencia.

Venciendo su turbación, ella le preguntó.

—¿Y ahora qué, Bernisty?

—Empezaremos de nuevo.

—¿Otra vez? ¿Aunque los K puedan destruir con tal facilidad la vida de este mundo?

—Ahora haremos otra cosa.

—¿Cuál?

—¿Conoces bien la ecología de Kerrykirk, el principal mundo de K?

—No.

—Pues dentro de seis meses Nueva Tierra será el duplicado más fiel que sea posible.

—¡Pero eso es absurdo! ¿Qué plagas pueden conocer los K mejor que las de su propio planeta?

—Ésa es mi decisión.

Luego Bernisty fue al hospital. El médico le tendió la radio interna. Bernisty miró atentamente.

—¿Qué son estas dos pequeñas ampollas?

—Un sistema de persuasión. Pueden ponerse al rojo...

—¿Está despierta? —dijo bruscamente Bernisty.

—Sí.

Bernisty contempló la cara pálida.

—Ya no tienes tu radio.

—Lo sé.

—¿Seguirás espiando?

—No. Te doy mi lealtad y mi amor.

Bernisty asintió, le tocó la cara, se volvió, salió de la habitación y fue a impartir las órdenes necesarias.

Pidió colecciones a Estrella Azul, exclusivamente flora y fauna de Kerrykirk. Las implantó según las condiciones adecuadas. Pasaron tres meses sin novedad. Las plantas de Kerrykirk se desarrollaron, el aire se enriqueció, cayeron en Nueva Tierra las primeras lluvias.

Los árboles y las cicadáceas de Kerrykirk florecían y crecían hasta gran altura, impulsados por hormonas; en las llanuras las hierbas de Kerrykirk llegaban hasta la rodilla.

Entonces reaparecieron las naves K. Era como si jugaran astutamente a un juego, conscientes de su poder. Las primeras plagas fueron sólo tolerables molestias.

Bernisty sonrió, y colocó anfibios de Kerrikirk en las flamantes ciénagas. Las naves K llegaban a intervalos casi regulares, y cada una traía una plaga más virulenta y más voraz que la anterior. Los técnicos del Beaudry trabajaban sin descanso para contrarrestar las sucesivas invasiones.

Hubo protestas. Bernisty envió a Estrella Azul a quienes deseaban regresar. Berel se marchó; había llegado al fin de su tiempo como chica-placer. Bernisty se sintió un poco culpable cuando le dijo ceremoniosamente adiós; pero volvió a su habitación, halló en ella a Kathryn y la sensación de culpa desapareció.

Las naves K regresaron, y una nueva horda de criaturas hambrientas devastó la tierra.

Algunos miembros de su tripulación se daban por vencidos:

—¿Cuándo terminará esto? Abandonemos esta tarea inútil.

Otros hablaban de guerra:

—¿Acaso Nueva Tierra no es ya un campo de batalla?

Bernisty alzaba descuidadamente una mano.

—Paciencia, paciencia. Denme un mes más.

—¿Por qué un mes?

—¿No lo comprenden? Los ecologistas K están llegando al límite de la capacidad de sus laboratorios para crear estas plagas.

—¡Ah!

Al mes siguiente hubo una nueva visita, y un nuevo diluvio de vida violenta y ansiosa por destruir la vida de Nueva Tierra.

—¡Ahora! —ordenó Bernisty.

Los técnicos del Beaudry recogieron los últimos especímenes, así como los más eficientes de las cargas anteriores. Los criaron, y las simientes, huevos y esporas fueron cuidadosamente preparados, guardados y empaquetados.

Un día una nave partió de Nueva Tierra a Kerrykirk llevando en sus bodegas los más violentos enemigos de la ecología de Kerrykirk que los sabios de Kerrykirk habían logrado desarrollar. La nave regresó a Nueva Tierra después de lanzar su carga. Sólo seis meses más tarde empezaron a atravesar la censura K las noticias de la mayor plaga de su historia.

No hubo en ese tiempo visitas K a Nueva Tierra.

—Y si son prudentes —le decía Bernisty al hombre grave que había acudido de Estrella Azul a reemplazarle— nunca más volverán, mientras mantengamos una ecología de Kerrykirk. Son demasiado vulnerables a sus propias plagas.

—Esto podría considerarse una coloración protectora —observó el nuevo gobernador de Nueva Tierra, con una sonrisa en sus labios finos.

—Sí, se podría decir que lo es.

—¿Y qué hará usted, Bernisty?

Bernisty escuchaba. Ambos oyeron un zumbido lejano.

—Es el Blauelm —dijo Bernisty—, que llega de Estrella Azul. Me lo dan para un nuevo viaje, una nueva exploración.

—¿Busca otra Nueva Tierra?

La sonrisa se hizo más amplia, con la inconsciente superioridad que siente el hombre establecido sobre el vagabundo.

—Quizás encuentre incluso la Vieja Tierra... Hum... —Pisó un fragmento de vidrio rojo con unas letras impresas en las que se leía: «STOP»—. Qué curioso —dijo.

La Polilla Lunar

La casa flotante fue construida de acuerdo con las normas más exigentes de la artesanía de Sirene; es decir, tan cerca de la perfección como el ojo humano podía distinguir. En la cubierta de madera oscura encerada no se veían junturas; las tablas estaban aseguradas con clavos de platino embutidos. La embarcación era maciza, amplia de manga, estable como la costa misma, y sus líneas no revelaban pesadez ni lentitud. La proa se ensanchaba como el pecho de un cisne; la alta tajamar se curvaba hacia delante para sostener un fanal de hierro. Las puertas estaban cortadas en una sola pieza de madera veteada verdinegra; las ventanas llevaban múltiples paneles de mica teñida de rosa, azul violeta y verde claro. La proa estaba destinada a finalidades prácticas y a los camarotes de los esclavos; en el centro de la embarcación había dos dormitorios, un comedor y un salón que se abría sobre la cubierta de observación situada a popa.

Se trataba de la casa flotante de Edwer Thissell, pero a su propietario no le daba placer ni orgullo. Se encontraba en un estado deplorable: las alfombras raídas, los mamparos descantillados, el fanal de proa herrumbrado. Setenta años antes el primer propietario, al recibir la embarcación, había sido honrado, y honrado su constructor, pues la transacción (un proceso que representaba mucho más que un simple dar y tomar) aumentaba el prestigio de ambos. Eso era historia antigua; ahora no se derivaba el menor prestigio de la casa flotante. Edwer Thissell, que sólo llevaba tres meses en Sirene, reconocía esa carencia, pero nada podía hacer al respecto. La embarcación fue la mejor que pudo conseguir. Se hallaba sentado en la cubierta practicando con el ganga, un instrumento del tipo de la cítara, apenas mayor que su mano. A cien metros, las olas delimitaban una franja de playa blanca; más allá se iniciaba la jungla, y en el horizonte se destacaba la silueta de unas negras sierras escarpadas. Mireille, en el cielo blanco, se veía brumoso, como a través de una tela de araña; la superficie del océano se ahuecaba y reagrupaba destellos de nácar. La escena se había hecho tan familiar —aunque menos aburrida— como el ganga en el que había practicado, durante dos horas, escalas sirenesas, arpegios, y progresiones simples. Dejó el ganga y tomó el zachinko: una pequeña caja de resonancia, con teclas que se tocaban con la mano derecha. La presión hacía pasar el aire por lengüetas situadas en las teclas mismas, produciendo un sonido similar al de la concertina. Thissell ejecutó una docena de rápidas escalas, con muy pocos errores. De los seis instrumentos que se propuso estudiar, el zachinko le resultaba el menos difícil (a excepción, naturalmente, del hymerkin, artificio de piedra y madera que repica y castañetea y se usa exclusivamente con los esclavos).

Thissell practicó diez minutos más, y luego dejó el zachinko. Estiró los brazos y entrelazó sus dedos doloridos. Desde su llegada, había dedicado íntegramente su tiempo, cuando no dormía, al hymerkin, el ganga, el kiv[2], el strapan y el gomapard. Había practicado escalas en cuatro modos y diecinueve claves, innumerables acordes, intervalos jamás imaginados en los Planetas Centrales. Trinos, arpegios, ligaduras, nasalizaciones; armónicos aumentados y en sordina; vibratos y disonancia de acordes; concavidades y convexidades. Se ejercitaba con una tenacidad inquebrantable; había perdido mucho antes su idea original de la música como una fuente de placer. Thissell miró los instrumentos y refrenó la tentación de arrojar los seis al Titánico.

Se levantó, atravesó el salón y el comedor, rodeó la cocina por un pasillo y alcanzó la cubierta de proa. Se inclinó sobre la baranda y escudriñó las jaulas subacuáticas; Toby y Rex, los esclavos, enjaezaban los peces de tiro para el viaje semanal a Fan; a catorce kilómetros al norte. El pez más joven, inquieto o juguetón, brincaba y se zambullía. Su hocico negro emergió a la superficie, chorreando, y Thissell lo miró con peculiar repugnancia: ¡el pez no llevaba máscara!

Rió, incómodo, mientras tocaba su propia máscara, la Polilla Lunar. Sin duda alguna, se estaba acostumbrando a Sirene. Había llegado a una nueva etapa si la cara descubierta de un pez le disgustaba.

Finalmente, el pez quedó sujeto. Toby y Rex treparon a bordo, con los rojos cuerpos mojados y sus rostros cubiertos por máscaras de tela negra. Ignorando a Thissell, estibaron las jaulas y levaron ancla. Los peces de arrastre se esforzaron, los arneses se estiraron y la casa flotante avanzó hacia el norte.

Thissell regresó a la cubierta posterior y tomó el strapan, una caja circular de veinte centímetros de diámetro. Cuarenta y seis cuerdas metálicas irradiaban desde un eje central hacia la periferia, donde estaban unidas a una campanilla o bien a una barra metálica. Si se punteaban las cuerdas, repiqueteaban las campanillas y vibraban las barras; si se rasgueaban se obtenía un son profundo y tintineante. Bien tocado, el strapan producía disonancias agradablemente ácidas de expresivo efecto; en manos profanas, el resultado era menos feliz y podía aproximarse al ruido aleatorio. Era el instrumento que Thissell menos dominaba, y se concentró en su práctica durante todo el viaje al norte.

A su debido tiempo, la embarcación llegó a la ciudad flotante. Se refrenó a los peces de arrastre y se amarró la casa al muelle. Una hilera de ociosos pesaba y medía cada aspecto de la casa flotante, de los esclavos y del mismo Thissell, conforme a la costumbre sirenesa. Thissell, que aún no se habituaba a esa minuciosa inspección, la encontró turbadora, sobre todo a causa de la inmovilidad de las máscaras. Preocupado por su apariencia, ajustó su propia Polilla Lunar y trepó por la escalerilla.

Un esclavo en cuclillas se irguió, se tocó la frente enmascarada por un trapo negro con los nudillos y canturreó una frase interrogante en tres tonos:

—¿Acaso la Polilla Lunar que contemplo, expresa la identidad de Ser Edwer Thissell?

Thissell golpeteó el hymerkin que llevaba pendiente del cinturón y cantó:

—Soy Ser Thissell.

—He sido honrado con una misión —cantó el esclavo—. Aguardé en el muelle tres días del alba al poniente; del poniente al alba me tendí en una balsa bajo el embarcadero oyendo los pasos de los Hombres de la Noche. Por fin he visto la máscara de Ser Thissell.

Thissell arrancó al hymerkin un sonsonete impaciente.

—¿Cuál es la naturaleza de tu misión?

—Traigo un mensaje, Ser Thissell.

El nombrado extendió su mano izquierda, mientras tocaba el hymerkin con la derecha.

—Dame el mensaje.

—Inmediatamente, Ser Thissell.

En el sobre podía leerse lo siguiente:

¡COMUNICADO DE EMERGENCIA! ¡URGENTE!

Thissell rasgó el sobre, abriéndolo. El mensaje estaba firmado por Castel Cromartin, director ejecutivo de la Junta Intermundial de Policía, y, después del ceremonioso saludo, decía:

«Las siguientes órdenes deben ejecutarse con la máxima diligencia. El notorio asesino Haxo Angmark viaja a bordo del Carina Cruzeiro rumbo a Fan. Fecha de llegada, 10 de enero T.U. Con las fuerzas adecuadas, arreste y encarcele a ese hombre al desembarcar. Esta orden debe ser realizada con éxito; todo fracaso se considerará inaceptable.

»¡ATENCIÓN! Haxo Angmark es peligroso en grado sumo. Debe matarle ante la menor muestra de resistencia.»

Thissell estudió el mensaje, consternado. No esperaba nada similar al venir como representante consular a Fan; no tenía competencia ni vocación para la captura de asesinos peligrosos. Meditativamente, se rascó la velluda mejilla gris de la máscara. La situación no era totalmente desesperada; sin duda Esteban Rolver, director del espaciopuerto, cooperaría; y quizá le suministrara un pelotón de esclavos.

Thissell releyó el texto, con más esperanzas. Día 10 de enero, Tiempo Universal... Consultó un calendario de conversión. Hoy era 40 de la Estación del Néctar Amargo... Thissell recorrió la columna con el dedo y se detuvo. 10 de enero. Precisamente el día de hoy.

Un murmullo lejano atrajo su atención. Una sombra oscura emergía de la niebla: el transporte de desembarco regresaba del Carina Cruzeiro.

Thissell leyó una vez más la nota, alzó la cabeza y miró la barca aérea. En ella debía venir Haxo Angmark. En cinco minutos éste pisaría el suelo de Sirene. Las formalidades de desembarco lo retendrían quizá veinte minutos. El campo de aterrizaje se encontraba a dos kilómetros de Fan, por un camino que serpenteaba entre las colinas.

Thissell se volvió al esclavo:

—¿Cuándo llegó este mensaje?

El hombre se inclinó hacia delante, sin comprender. Thissell reiteró la pregunta cantando, al ritmo del hymerkin:

—El mensaje. ¿Cuánto tiempo has gozado del honor de custodiarlo?

El esclavo cantó:

—He aguardado largos días en el muelle, retirándome a la balsa sólo al caer la noche. Mi espera ha sido recompensada; he visto a Ser Thissell.

Thissell se volvió y caminó furioso por el muelle. ¡Torpes e ineficaces sireneses! ¿Por qué no le habían llevado el mensaje a la casa flotante? Sólo quedaban veinticinco minutos..., veintidós para ser exactos.

Thissell se detuvo en la explanada, mirando a derecha e izquierda, esperando un milagro; algún tipo de transporte aéreo que lo llevara al espaciopuerto, donde, con la ayuda de Rolver, aún sería posible detener a Haxo Angmark. O mejor aún, un segundo mensaje que cancelara el primero. Algo, cualquier cosa... Pero no había taxis aéreos en Sirene, y no llegó un segundo mensaje.

Al otro lado de la explanada se alzaba una hilera de construcciones permanentes de hierro y piedra, y por tanto inmunes al ataque de los Hombres de la Noche. Una de ellas era una caballeriza; y mientras Thissell miraba, vio salir a un hombre con una espléndida máscara de perlas y plata jineteando una de las criaturas similares a lagartos de Sirene.

Thissell saltó hacia delante. Aún había tiempo, y con suerte podría interceptar a Haxo Angmark. Corrió por la explanada.

Ante los establos, el caballerizo examinaba solícito a sus animales; de vez en cuando pulía una escama o ahuyentaba un insecto. Había cinco bestias en excelentes condiciones, casi tan altas como un hombre, con sólidas patas, gruesos cuerpos y pesadas cabezas triangulares. De las patas delanteras, artificialmente alargadas y curvadas hasta convertirse casi en círculos, pendían anillos de oro. Sus escamas habían sido pintadas con arabescos: verde y púrpura, naranja y negro, azul y rojo, rosa y castaño, amarillo y plata.

Thissell se detuvo, sin aliento, ante el caballerizo. Buscó su kiv, pero vaciló. ¿Podía considerarse que éste era un encuentro personal casual? ¿Sería más conveniente el zachinko? Sin embargo, la explicación de sus necesidades no parecía exigir un planteamiento formal. Mejor era el kiv. Tocó un acorde, y descubrió que, por error, había tomado su ganga. Thissell sonrió pidiendo excusas debajo de la máscara. Su relación con el caballerizo no era de ningún modo íntima. Esperaba que el hombre tuviera un temperamento dinámico, y de cualquier modo la urgencia de la situación no le dejaba tiempo para elegir el instrumento apropiado. Tocó un segundo acorde, con tanta precisión como se lo permitían su desasosiego y su falta de aliento y habilidad y entonó:

—Ser Caballerizo, necesito una cabalgadura rápida. Permítame elegir una.

El caballerizo usaba una máscara de considerable complejidad que Thissell no pudo identificar. Estaba hecha de tela marrón brillante y piel gris tableada, y llevaba en la frente dos enormes globos de color rojo y verde, multifacetados, como ojos de insecto. Estudió largamente a Thissell y después de elegir con toda deliberación su stimic[3], ejecutó una brillante progresión de trinos y rondas cuyo sentido Thissell no pudo interpretar. El caballerizo cantó:

—Ser Polilla Lunar, temo que mis animales sean inadecuados para una persona tan distinguida.

—Thissell rasgueó su ganga con sinceridad:

—De ningún modo; todos me parecen adecuados. Tengo mucha prisa y gustosamente aceptaré cualquiera.

El caballerizo tocó un ágil e impetuoso crescendo.

—Ser Polilla Lunar, las cabalgaduras están sucias y enfermas. Me halaga que las considere dignas; pero no puedo aceptar el honor que me ofrece —cambió de instrumento y arrancó una fría vibración de su krodatch[4]— y por alguna razón no he logrado reconocer al buen compañero y hermano artesano que me aborda tan familiarmente con su ganga.

La implicación era obvia: Thissell no recibiría una cabalgadura. Se volvió y echó a correr hacia el campo de aterrizaje. A sus espaldas repiqueteó el hymerkin del caballerizo, dirigiéndose a sus esclavos o quizás al mismo Thissell. Éste no se detuvo para averiguarlo.

El anterior representante consular de los Planetas Centrales en Sirene había sido asesinado en Zundar. Enmascarado como un Bravo de Taberna, abordó a una muchacha con las cintas de las Actitudes Equinocciales; ese despropósito hizo que fuera decapitado al instante por un Demiurgo Rojo, un Hada del Sol y una Avispa Mágica. Edwer Thissell, recientemente graduado, fue designado su sucesor. Se le concedieron tres días para prepararse. Como poseía un carácter contemplativo y hasta cauteloso, Thissell consideró que el nombramiento era un desafío. Aprendió el lenguaje sirenés con técnicas subcerebrales y no lo encontró complicado. Posteriormente en el Diario de Antropología Universal, leyó lo siguiente:

«La población del litoral Titánico es muy individualista, quizás a causa del generoso entorno que no recompensa especialmente las actividades en grupo. El lenguaje refleja esa característica, y expresa el estado de ánimo del individuo y su actitud emocional con respecto a una situación dada. La información real es considerada como secundaria. Además, dicho lenguaje es cantado, normalmente con el acompañamiento de pequeños instrumentos. La consecuencia es que resulta muy difícil la determinación de los hechos en el caso de los nativos de Fan o de la ciudad prohibida de Zundar, quienes nos obsequiarán en cambio con elegantes arias o con demostraciones de sorprendente virtuosismo en uno u otro de sus numerosos instrumentos. El visitante de este fascinante mundo —si no desea ser tratado con el más tremendo desdén— debe aprender por lo tanto a expresarse según las formas locales establecidas.»

Thissell hizo una anotación en su agenda: «Buscar pequeños instrumentos musicales, así como instrucciones para utilizarlos». Luego continuó leyendo:

«En todas las regiones y en cualquier época del año los alimentos son abundantes, por no decir superfluos, y el clima benigno. La población, que posee gran reserva de energía racial y tiempo libre, se ocupa sobre todo de la sofisticación. Sofisticación en todas las cosas: artesanía sofisticada, como la que se ve en los paneles labrados que adornan las casas flotantes; símbolos sofisticados, como las máscaras que todos usan; el intrincado lenguaje semimusical que expresa admirablemente sutiles emociones y estados de ánimo, y sobre todo la fantástica sofisticación de las relaciones interpersonales. Prestigio, apariencia, mana, gloria, fama: todo eso se resume en la palabra sirenesa strakh. Todo hombre posee su strakh particular, el cual determina si, cuando necesite una casa flotante, sería inducido a procurarse un palacio adornado con piedras preciosas, linternas de alabastro, preciosas mayólicas y maderas labradas, o si por el contrario se le permitirá de mala gana alojarse en una choza sobre una balsa. No hay en Sirene medios de intercambio: la única moneda corriente es el strakh...»

Thissell se frotó el mentón y siguió leyendo:

«Las máscaras se usan en todo momento, en consonancia con la filosofía según la cual uno no debe ser obligado a mostrar una imagen que le es impuesta por factores que escapan a su control, sino que debe gozar de libertad para elegir el aspecto exterior más acorde con su propio strakh. En el área civilizada de Sirene —lo que equivale a decir en el litoral Titánico— nadie muestra su rostro bajo ninguna circunstancia; eso constituye el secreto básico de cada cual.

»Por el mismo motivo, no se conoce el juego en Sirene; para la dignidad de un sirenés, sería catastrófico aventajar a otros valiéndose de otros recursos que no fuesen el ejercicio de su strakh. La palabra “suerte”, no tiene equivalente en lengua sirenesa.»

Thissell hizo otra anotación: «Conseguir máscara. ¿Museo? ¿Asociación teatral?»

Concluyó la lectura, se apresuró a completar sus preparativos y al día siguiente embarcó en el Robert Astroguard para la primera etapa del viaje a Sirene.

El transbordador se posó sobre el espaciopuerto sirenés, un disco topacio aislado entre las sierras negras, verdes y purpúreas. Edwer Thissell descendió y fue recibido por Esteban Rolver, el agente local de Spaceways, quien de inmediato alzó las manos y retrocedió un paso.

—Su máscara —exclamó con voz ronca—. ¿Dónde está su máscara?

Thissell la alzó, con cierta preocupación.

—No estaba seguro... —comenzó.

—¡Póngasela! —dijo Rolver, mientras se apartaba.

Él llevaba una de madera lacada de color azul, con escamas verde oscuro, unas plumas negras que brotaban de las mejillas y un pompón cuadriculado, blanco y negro, debajo del mentón. El efecto general era el de una personalidad flexible y sardónica.

Thissell ajustó su máscara, indeciso entre hacer una broma acerca de la situación o mantener la reserva apropiada a la dignidad de su cargo.

—¿Ya está enmascarado? —preguntó Rolver.

Thissell respondió afirmativamente y Rolver se volvió hacia él. La máscara ocultaba su expresión, pero su mano se deslizó de modo inconsciente hacia un instrumento con teclas que llevaba atado al muslo, del que brotó un trino de asombro y de cortés consternación.

—No puede usar esa máscara —cantó—. ¿Dónde la consiguió?

—Es una copia de otra que se encuentra en el museo de Polípolis —declaró Thissell secamente—. Estoy seguro que es auténtica.

Rolver asintió. Su máscara parecía más sardónica que nunca.

—Ya lo creo que sí. Es una variante del tipo conocido como Conquistador del Dragón Marino, y la usan en ocasiones ceremoniales personas de inmenso prestigio: príncipes, héroes, maestros artesanos y grandes músicos.

—Lo ignoraba...

Rolver hizo un lánguido gesto de comprensión.

—Aprenderá esas cosas a su tiempo. Observe mi máscara. Hoy utilizo una de Pájaro del Lago. Las personas de escaso prestigio, como usted, como yo, o como cualquier otro forastero, usan este tipo de máscara.

—Es curioso —dijo Thissell, mientras comenzaba a caminar hacia un edificio bajo de cemento—. Yo creía que cada persona usaba la máscara que le agradaba.

—Puede llevar la máscara que le agrade, si se atiene usted a las consecuencias. Por ejemplo, la mía indica que yo no presumo de nada, que no destaco por mi sabiduría, ferocidad, versatilidad, genio musical, truculencia, ni por ninguna otra docena de virtudes sirenesas.

—Por pura curiosidad, ¿qué ocurriría si yo anduviera con esta máscara por las calles de Zundar?

Rolver se echó a reír, aunque su risa sonaba amortiguada.