Project Gutenberg's L'Illustration, No. 3735, 3 Octobre 1914, by Various

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with

almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included

with this eBook or online at www.gutenberg.net

Title: L'Illustration, No. 3735, 3 Octobre 1914

Author: Various

Release Date: November 27, 2010 [EBook #34456]

Language: French

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK L'ILLUSTRATION, NO. 3735, 3 OCT 1914 ***

Produced by Juliet Sutherland, Rénald Lévesque and the

Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

«KAMERAD... PARDON!»

C'est par ce cri, en jetant leurs armes et en levant les

mains ouvertes, que les soldats allemands (ici un dragon démonté)

déclarent qu'ils se rendent et implorent la pitié; d'autres crient:

«Pas Kapout» (ne me tuez pas) ou «Kaptif».

Dessin de L. Sabattier d'après une

photographie instantanée prise par un dragon français.

LE GÉNÉRAL JOFFRE

«Pour être prêts aujourd'hui, il faut avoir, par avance, orienté avec méthode, avec ténacité, toutes les ressources du pays, toute l'intelligence de ses enfants, toute leur énergie morale vers un but unique: la victoire. Il faut avoir tout organisé, tout prévu. Une fois les hostilités commencées, aucune improvisation ne sera valable. Ce qui manquera alors manquera définitivement. Et la moindre lacune peut causer un désastre.»

L'homme qui, moins d'un an avant le formidable conflit, s'exprimait ainsi, parlant à coeur ouvert à des camarades, à une assemblée de polytechniciens--une élite--était celui-là même à qui incombait la lourde tâche de préparer une guerre que sa sagesse, son discernement, croyaient, savaient inéluctable: le chef d'état-major général de l'armée française, le général Joffre. Et ainsi l'on peut se tenir pour bien assurés que, pour ce qui dépendait de lui, aucune des mesures de défense et de salut qu'avait prévues son lucide esprit ne fut oubliée ni négligée.

Or, cet organisateur, le voici maintenant face à face avec la gigantesque tâche, la tâche quasi surhumaine qu'il avait depuis longtemps envisagée, pour laquelle il a ménagé toutes ses ressources intellectuelles et veillé à conserver toute sa vigueur physique: le voici général en chef des armées françaises, en présence du plus redoutable des ennemis, également fort, également préparé pour la lutte implacable,--si sûr de lui qu'il l'a déchaînée.

D'autres diront avec autorité les qualités éminentes qu'il fallut au général Joffre déployer dans la première partie de la campagne, dans cette savante retraite qui amena l'ennemi jusqu'aux bords témoins de ses premiers revers et du changement de front de l'équitable Fortune. Jusque-là, on a admiré son sang-froid, sa pondération, sa constance,--des vertus militaires qui évoquaient, dans les mémoires fidèles aux vieux souvenirs classiques, la figure du sagace et froid adversaire d'Annibal, de Fabius le Temporiseur.

L'heure enfin sonne où il tient l'avantage. Il va prendre l'offensive. Alors, soudainement il se dresse dans une attitude où le retrouvent mieux, plus ressemblant à lui-même, ses amis, ses fidèles, ceux qui le connaissent et l'admirent de longue date. Avant l'action, il parle à ses soldats. Il leur dicte le devoir qui, désormais, va s'imposer à eux jusqu'à l'accomplissement de la suprême besogne, jusqu'au succès décisif:

«Au moment, leur dit-il, où s'engage une bataille d'où dépend le salut du pays, il importe de rappeler à tous que le temps n'est plus de regarder en arrière; tous les efforts doivent être employés à attaquer... Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer.»

--Voilà le vrai Joffre! s'écrie notre confrère Louis Latapie, attaché de longtemps à ce grand chef par la plus profonde et la plus respectueuse affection, et qui a publié de lui, ces jours derniers, dans la Liberté, un portrait «retouché», aussi vivant, aussi crâne que tous ceux qu'on en avait donnés jusqu'ici étaient impavides et figés, et autrement séduisant pour nos âmes françaises, éprises avant tout de l'offensive et toujours prêtes à bondir en avant.

Oui, voilà le vrai Joffre: croyons-en fermement ce témoin de toute sa vie.

D'ailleurs, observez bien, dans la nerveuse esquisse peinte que nous reproduisons, ce menton volontaire, énergique, et cet oeil, surtout, cet oeil calme, mais résolu, et non dépourvu de malice, cet oeil pénétrant derrière lequel semble se préparer un bon tour... Attendre, sans doute, s'il est nécessaire,--guetter son heure; reculer, mais, comme dit le peuple, pour mieux sauter. Et puis, rappelez-vous, d'autre part, le passé, qu'on semble avoir un peu trop oublié, de cet homme, toute sa vie d'action ardente, les Pescadores avec Courbet; le Soudan et les travaux du chemin de fer de Kayes au Niger; puis la marche vers Tombouctou, au secours des débris de la colonne Bonnier, l'occupation et l'organisation de la Ville Mystérieuse; Madagascar, enfin... tant d'oeuvres, tant de postes où se révéla le chef de grande race abondant en ressources.

Mais quel champ inouï, effrayant aussi, s'ouvre aujourd'hui devant cette activité, devant cette intelligence! Et quelles responsabilités, en présence desquelles une âme de trempe moyenne se sentirait défaillir!

Des millions d'hommes aux prises, de part et d'autres, assaillants et défenseurs; une bataille engagée sur des lieues et des lieues, et qu'il faut suivre heure par heure,--suivre et conduire, renforçant tel point faible, dégarnissant cet autre d'un contingent superflu, déterminant ici ou là une poussée décisive qui emportera la position chèrement conquise;... cela et tant de préoccupations encore, ravitaillement en munitions et en vivres, haute direction de tous les convois... tant de détails, enfin, qui ne viennent pas même à l'esprit du profane. Non, jamais nous n'imaginerons la fièvre qui doit régner, d'une aube à l'autre, dans le bureau improvisé d'où se manoeuvrent les pièces vivantes du formidable échiquier, ni l'écrasant labeur, ni la lucidité d'esprit, ni les ressources d'énergie intellectuelle et physique que peut bien exiger de celui qui l'assume un si lourd et si glorieux rôle. Il nous suffit de savoir que le général Joffre n'en est point accablé d'esprit ni de corps.

Méthodiquement il y fait face, soumis par sa volonté à une sévère hygiène morale et corporelle. Debout à l'aube, le généralissime reprend dès six heures la rude tâche. A dix heures chaque soir, par raison encore, il se met au lit, et ceux qui l'approchent, ceux qui le servent avec un dévouement dont l'affection et l'enthousiasme centuplent l'énergie, affirment que le grand Condé même, à la veille de Rocroy, ne reposa pas plus paisiblement qu'il ne fait chaque nuit.

Et ils admirent, autant qu'ils l'aiment, cette grande force

équilibrée, disciplinée, cette force indomptable à laquelle la

Patrie confiante a remis la sauvegarde de ses destinées.

Gustave Babin.

LES GRANDES HEURES

LA PATIENCE

Comme il est de vieille coutume, au fond des cloîtres et des chartreuses d'inscrire dans chaque pièce, sur l'austère tableau du mur, au-dessus de la porte, des préceptes et des devises ayant pour but, en peu de mots, d'imposer une règle de conduite immuable et de droite rigueur, ainsi nous ferions bien, pendant ces jours continuellement tourmentés, de tracer partout, en belles lettres liturgiques, pour le rendre visible à chacun de nos regards, inévitable à chacun de nos pas, ce seul mot: Patience, et qu'il devienne aussitôt la règle même et la consigne militaire de notre existence troublée.

La patience doit être notre mot d'ordre, notre loi.

Les plus impérieuses raisons nous somment de la pratiquer.

C'est une vertu. Une des plus grandes, sinon la plus considérable, et vertu d'action, vertu mouvementée, féconde, sous son apparence passive. Nos amis les Anglais qui l'exercent avec une résolution supérieure, en savent l'hygiène morale et le bénéfice, ils en ont une séculaire expérience couronnée de loyaux succès.

Ne croyez pas tout d'abord que cette patience, dont le calme nom déjà vous irrite et vous rabaisse, soit un article de femme et de vieillard, qu'elle résume un programme adapté à la médiocre taille des craintifs, des faibles et des petits... Non. Si vous êtes altérés de mérite et de risques, si vous ne pouvez pas renoncer à l'idée d'endurer, dites-vous que la patience accordera large matière à vos ambitions et qu'en vous la présentant on ne vous offre pas un jeu de tout repos. Car la patience n'a point son étymologie dans la mollesse et le détachement. La patience est une souffrance ainsi que l'exprime avec une indubitable clarté le mot pâtir qui l'a enfantée dans la douleur. Et la patience, au-dessus d'une souffrance, est le plus rare et le plus distingué des courages, puisqu'elle prouve et nécessite l'absolue maîtrise de soi, l'entière et complète possession de toutes ses forces. Elle réclame un sang-froid ininterrompu, l'abnégation du succès immédiat, le perpétuel sacrifice de la minute, le renoncement à ce qui plairait davantage. Dieu me garde de médire de l'irrésistible feu, de l'impétueuse ardeur qui sont la caractéristique enviée de notre tempérament! Mais, en leur rendant hommage, il ne faut pas craindre de reconnaître que la promptitude de l'élan, si réussis qu'en soient les effets, n'est quelquefois qu'une heureuse et violente diversion, une admirable impuissance à se posséder, une imprudence de génie, une virtuosité dans l'excès. Du moment que l'on éclate, c'est qu'on ne peut plus se retenir, que l'on cesse par conséquent d'être le maître et le directeur de son énergie. En beau désespoir de cause on la laisse alors jaillir, faire explosion. Ainsi l'on se soulage, on se libère, on s'en donne à coeur joie, on assouvit une passion, une des plus hautes, celle de l'intrépidité, mais on l'assouvit. Le patient est celui qui la réprime et la réserve, aussi longtemps qu'il faut, pour ne la contenter en plein et d'un seul coup qu'à l'heure de la permission. Ménageant, sans les atténuer, ses fureurs, il les rumine, les mâche et les remâche comme des balles, il les garde jusqu'à l'extrême limite, et même à la fin, quand il leur donne carrière, il sent qu'il pourrait, s'il en était besoin, les maintenir encore. C'est lui qui les mène au lieu de céder à leur entraînement.

Pour bien observer, jusque dans les plus tragiques circonstances de la vie, cette vertu de ténacité spéciale, il ne suffit pas d'être un brave et d'avoir du coeur, il faut être une âme ayant une foi. De ceux qui la courtisent, la sereine et pure patience exige une volonté de source religieuse. Sans cela elle rebute, elle fait semblant d'être surhumaine et l'on se souvient avec effroi que le privilège n'en est attribué qu'aux anges: patience angélique.

Mais aussi le beau travail, accessible au plus saint des orgueils! Quelle fière tentation! Et comment ne pas s'y jeter puisque l'on s'attaque au plus difficile? D'ailleurs on découvre bien vite, sans avoir la peine de les chercher, les avantages de l'entreprise. Le patient, celui qui attend, qui veut, qui sait, qui peut attendre, qui en a les moyens--et l'on en a toujours les moyens dès qu'on en a la volonté--cet homme-là possède une force inébranlable et contre laquelle tout se brise. Il est en situation de tout oser, plus que l'audacieux, de négliger des chances sûres parce qu'il a la confiance d'en saisir de plus sûres encore. Au jour le jour, à l'heure, il se charge et «s'accumule» de puissance électrique à la façon d'une bouteille de Leyde et au lieu de se dépenser il s'accroît. Par la patience il obtient rapidement l'équilibre, la lucidité, une vue ferme et générale de l'ensemble. Les choses, dérangées, regagnent leur place, petite ou grande, et le patient, qui occupe à présent les crêtes morales, domine le panorama. Enfin la patience a ceci de magnifique et de mystérieux: de son propre fait elle dégage une certitude de durée qui aussitôt la crée, l'anime et l'entretient... Au patiens quia æternus qui glorifie le Saint-Siège, on pourrait substituer avec autant de raison, comme juste devise: Æternus quia patiens.

Mais assez de philosophie sur ce thème. Je ne m'y suis volontairement arrêté à regret que pour mieux préparer le terrain où je voulais venir. Le voilà libre et solide sous nos pieds. Vous m'avez tous compris. Cette guerre est une guerre de patience. Il faut que tout le monde, sans exception, se consacre au culte monastique et persévérant de cette vertu.

LE GÉNÉRAL JOFFRE

COMMANDANT EN CHEF DES ARMÉES

Au début des hostilités nous avons commis la faute, généreuse et bien naturelle, d'être trop impatients. Quatre fois par jour au moins nous prétendions à de bonnes nouvelles. Une victoire le matin au réveil, pour nous mettre en joie, une à midi, une à quatre heures, une dernière le soir avant de nous coucher. A chaque courrier nous voulions des lettres de nos combattants, de nos parents, de nos amis, et longues, nourries de détails... Nous voulions des communiqués fréquents et précis de notre état-major, ne nous dissimulant rien de ses pensées, de ses intentions, de son but. Nous voulions tout le temps des prisonniers, des drapeaux, des canons... Que ne voulions-nous pas? Après que cette fougue un peu présomptueuse eût reçu quelques justes et chères récompenses, nous avons dû nous plier à une acceptation plus dure et plus serrée de la réalité, mettre au pas nos grands désirs et discipliner nos espoirs. Et nous nous sommes enrégimentés dans la patience.

Or, voici qu'au bout de trois semaines de la rude école nous commençons à en ressentir les bienfaits libérateurs. Tout ce que nous avons mérité davantage en cessant de le demander avec une hâte intempestive, le destin, providentiel et munificent, nous l'apporte et nous le distribue dans une répartition croissante. La chance, captivée, gagnée à notre vaillante sagesse, tourne comme un brusque vent, nous avançons, l'ennemi recule, et notre coeur bat plus fort et plus vite dans nos poitrines qui se dégagent... Victoires précieuses, laborieuses, préparées, tissées fil à fil, sur le prudent canevas de la retenue, de la réflexion, sur la solide trame de la défensive... en attendant les victoires futures et débridées qui seront le couronnement des coûteuses contraintes. Gloire donc à la patience! Nous la souhaitons à tous.

Nous voulons d'abord qu'elle n'abandonne jamais ceux qui l'ont eue bien avant nous, à qui seuls nous la devons, dont elle est le grave soutien, c'est-à-dire nos chefs aimés, bénis, prodigieux. Que notre patience aide et secoure la leur! La nôtre est infime et la leur est sublime. Respectons au moins la splendide glace de leur conduite, collaborons au chef-d'oeuvre anonyme de leur renoncement. Que ces guides vigilants, impassibles, sacrés, absents de tout ce qui n'est pas le salut de la patrie, se sentent soulevés, obligés par notre docile et confiante ignorance de leurs secrets. Ne commettons pas le crime d'essayer de déchiffrer à tout prix les énigmes de leur silence, ne les injurions pas de nos doutes, ne cherchons pas à les entamer de nos curiosités. Laissons-nous conduire par eux, aveuglément, comme les troupes dont ils sont l'âme lumineuse et fermée.

Et si les chefs ont cette patience de montagne et de pyramide, s'ils sont capables de la garder, comment les soldats ne l'auraient-ils pas à leur tour, ne seraient-ils pas jaloux de la partager avec eux, de leur en alléger le poids? Rien ne leur sera plus aguichant et plus aisé. Nul ne sait, pas même eux, les ressources de leur énergie. Patience donc au fantassin qui s'énerve de la retraite, au cavalier qui piaffe, à l'artilleur qui ne tire pas, à tous ceux dont les bras et les jambes «fourmillent».

Patience également aux choses elles-mêmes, aux choses vivantes de la guerre, aux armes prêtes et décidées qui se morfondent, patience à la gueule des canons, aux fusils chargés stupéfaits de ne pas partir, patience à la baïonnette fainéante, au fourreau qui vomit le sabre. Patience à l'aéroplane exaspéré de ne pas décoller.

Patience à toute l'armée, à l'active, à la réserve, à la territoriale, à tous ceux qui sont déjà là, à ceux qui n'y sont pas encore.

Patience au blessé bourru qui morigène sa plaie, trop pressé de revenir se battre, au sortir du lit d'ambulance. Qu'il prenne le temps de guérir, de digérer les coups qu'il a reçus et ceux plus lourds qu'il a portés!

Patience aux parents... Ah oui!... Grande et cruelle patience, aux mères toutes droites et blanches, aux femmes à l'oeil fixe, aux jeunes filles qui cousent en soupirant, aux soeurs pâles et sérieuses, à toutes celles qui ne savent rien, qui voudraient savoir et ne pas savoir, qui ne savent plus ce que veut leur coeur et qui debout vont et viennent, comme des somnambules, dans la monotonie d'un drame sans nom, sans précédent, sans fin... Patience! Elles les reverront. Toutes ont le devoir, le droit d'espérer et d'être exaucées.

Patience aux enfants, aux petits qui ne jouent plus, dont on s'occupe moins--ou davantage!--qui voient des larmes dans des yeux sans demander pourquoi, auxquels on ne parle de rien mais qui devinent tout... Patience! Ils crieront de nouveau dans la maison en fête, ils grandiront, se souviendront... Ils oublieront...

Patience à tous ceux qui écrivent... qui écrivent des lettres et n'en reçoivent pas! Patience des deux côtés, ici et là-bas, sur tout «le front» de la famille disjointe et plus unie.

Patience aux civils mécontents, humiliés, à tous ceux qui tiraillés par des devoirs contraires et souvent égaux se sont résignés au plus simple, ont accepté le moins voyant, ont fait avec humilité le sacrifice de l'amour-propre belliqueux et de l'orgueil flatteur. A ceux-là patience aussi. Leur tour viendra, plus tard, au train pacifique et terre-à-terre des épreuves.

Patience à toutes les forces et à toutes les faiblesses. Patience au pays entier, aux désolés, aux sans-abri de Belgique et de France... Patience à Louvain, aux sols profanés, aux murs béants, aux toits détruits, aux flammes vengeresses qui se rallumeront ailleurs, aux carillons interrompus dont nous saluerons le réveil...

Et patience même aux empires en marche... qu'ils prennent bien

leurs mesures!... Patience aux flottes, aux armées de la divine

cause, portant écrit sur leurs drapeaux, en paraphe de feu,

l'inexorable arrêt du Souverain Juge. Ecoutez!... Ce grondement...

les voilà!

Henri Lavedan.

P.-S.--Et voici que j'apprends le crime, l'inoubliable

sacrilège de Reims qui ne sera jamais pardonné. Ils ont détruit la

cathédrale! La cathédrale de Reims! Ah! le bruit terrible, le

fracas sinistre, affreux, déchirant, le tonnerre de gloire et de

consternation que déchaînent en s'écroulant ces mots qui font mal à

dire, qui ne sortent que comme un cri: «La cathédrale de Reims

n'est plus!» Les larmes encombrent mes yeux. Et pourtant à ma

révolte, à mon immense chagrin ne se rattache aucun souvenir

personnel qui les ravive... Je ne suis jamais allé à Reims. Jamais,

hélas! je n'ai franchi le seuil du sanctuaire fameux et vénéré.

Mais tant de fois j'ai vu, étudié, admiré sur l'image ce monument

de beauté radieuse que je le connais comme si je l'avais souvent

visité. J'en sors à l'instant même sans y être entré,... et ma

peine s'augmente du tardif regret de l'irréparable!

H. L.

LA GUERRE

DE LA SOMME AUX KARPATHES

La bataille s'est poursuivie, toute la semaine, de la Somme à la Meuse, avec des accalmies tantôt sur un point, tantôt sur l'autre, des avancées ici, plus loin de légers reculs bientôt suivis de reprises de terrain. Au total, nous progressons, et notamment au Nord-Ouest, où la lutte est la plus ardente.

Au commencement de la bataille de l'Aisne, les fronts des deux armées occupaient deux lignes parallèles entre elles, orientées suivant la direction Soissons-Reims-Verdun. Actuellement, notre aile gauche, par une avance régulière, a repoussé, vers le Nord-Est, l'aile droite allemande.

Ainsi, dans cette véritable lutte de siège engagée depuis vingt jours par nos soldats infatigables contre un ennemi solidement retranché; dans cette bataille à propos de laquelle on a rappelé celle de Moukden--qu'elle passe déjà, en longueur--nous avançons toujours.

Or, c'était une maxime d'un capitaine de chez eux, du grand Frédéric, que «vaincre, c'est avancer».

Solidement appuyées sur le camp retranché d'Anvers, les troupes belges harcèlent sans relâche l'ennemi et lui disputent énergiquement le terrain qu'il occupe. Les Allemands ont tenté une diversion sur Schooten, au Nord-Est d'Anvers; ils ont été repoussés avec des pertes sérieuses. D'autre part, l'armée belge a remporté un gros avantage près de Termonde. Enfin, elle a coupé sur plusieurs points le chemin de fer de Liége à Hasselt, entre Tongres et Bilsen.

Les Allemands, prévoyant la nécessité de se replier de France, se préparent à la résistance en territoire belge et y exécutent d'importants travaux.

Nous devons mentionner ici plusieurs protestations qui nous arrivent de Hollande, au sujet d'une carte publiée dans notre numéro du 8 août. Cette carte, où étaient tracés les itinéraires de l'invasion allemande, tendait à faire croire que les armées du kaiser avaient violé le territoire néerlandais. La véhémence avec laquelle nos correspondants--et même un communiqué officiel--s'indignent qu'on ait pu supposer la Hollande assez complaisante pour avoir toléré le passage de nos ennemis nous touche profondément. Ils nous affirment de toute leur énergie que leur pays saurait défendre au besoin par les armes sa neutralité, et nous le croyons. Nous espérons que la Hollande aura le même souci de garder la neutralité commerciale et se fera scrupule d'éviter sur ce terrain jusqu'au soupçon.

En Galicie, nos alliés russes ont obtenu d'importants avantages.

Maîtres de Jaroslav après une série de combats dont l'un, celui de Sadava-Visznia, ne dura pas moins de sept jours, ils ont aussitôt poursuivi leur marche en avant, enlevant d'abord Rzeszov, progressant vers Cracovie et tendant évidemment à atteindre au plus vite la Silésie. Ils ont pris Khyrof et poussé jusqu'à Przemysl, place très forte au Sud de Jaroslav qu'ils ont investie. Les deux grandes voies ferrées qui la relient au centre du pays, l'une vers Cracovie, l'autre par Lisko, sont en leur possession. Sans doute, Lisko, sur le San, a été occupée à son tour. Le Messager de l'armée russe annonce qu'à la date du 28 la Galicie est complètement purgée de forces ennemies, qui s'enfoncent dans les Karpathes. Les Russes ont fait un butin de guerre considérable. Enfin, Tarnovitz, en Silésie, est déjà occupé.

L'armée russe du Nord qui, sous le commandement du général Rennenkampf, s'était avancée d'abord en Prusse orientale, obligeant l'Allemagne à y remener une partie des forces qu'elle avait lancées contre nous, s'était ensuite repliée, dans une retraite admirable, vers les régions de Kovno et de Grodno. Elle a repris l'offensive. Elle a arrêté l'ennemi et le poursuit actuellement dans la forêt d'Augustov, à la hauteur de Lyck. Une autre armée cerne progressivement Koenigsberg.

L'activité des Serbes et des Monténégrins ne se ralentit pas non plus. Des combats aussi longs et aussi vifs que ceux que nous livrons nous-mêmes se sont déroulés sur le front Mitrovitza-Lovnitza-Zvornik-Lioubovia. La dernière et la meilleure nouvelle qui nous parvient de Serbie est que les alliés arrivent devant Sarajevo et occupent le massif de la Romania, qui domine la capitale de la Bosnie.

Sur mer, l'Angleterre a eu malheureusement à déplorer la perte des trois croiseurs Aboukir, Hogue et Cressy, coulés par des sous-marins allemands dans la mer du Nord.

Dans l'Adriatique, la flotte franco-anglaise a occupé l'île de Lissa et commencé le bombardement de Cattaro.

La cueillette des colonies allemandes se poursuit méthodiquement. Les soldats et marins de l'Angleterre et de la France collaborent à l'occupation du Cameroun; Douala, le port le plus important de cette colonie, s'est rendu le 27. Nous avons repris la plus grande partie des territoires du Congo que nous avions cédés en 1911. Des forces britanniques ont occupé la Nouvelle-Guinée. Enfin, les Japonais viennent d'écraser les Allemands à 10 kilomètres de Kiao-Tchéou.

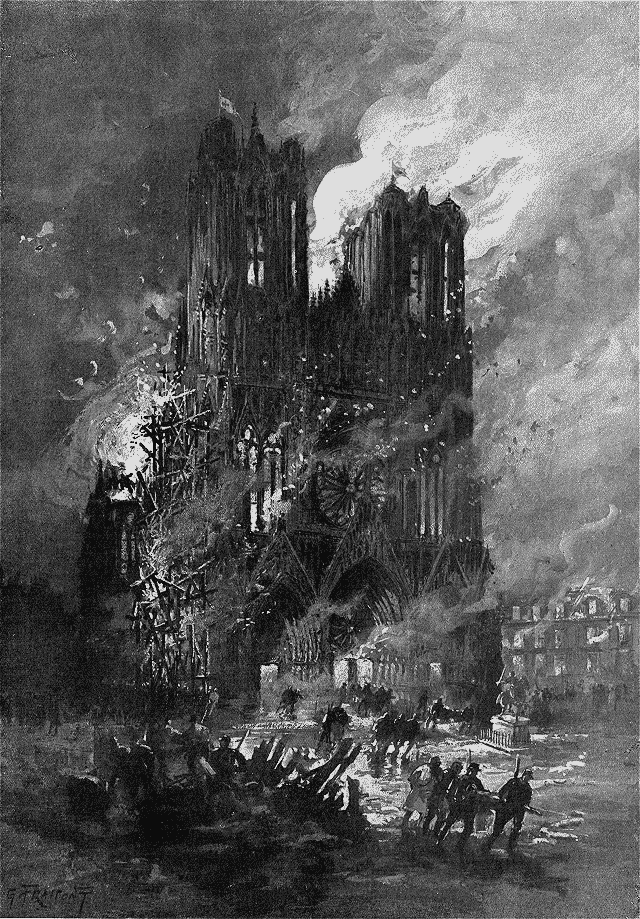

L'INCENDIE DE LA CATHÉDRALE DE REIMS

Dessin de G. Fraipont, d'après le croquis d'un témoin.

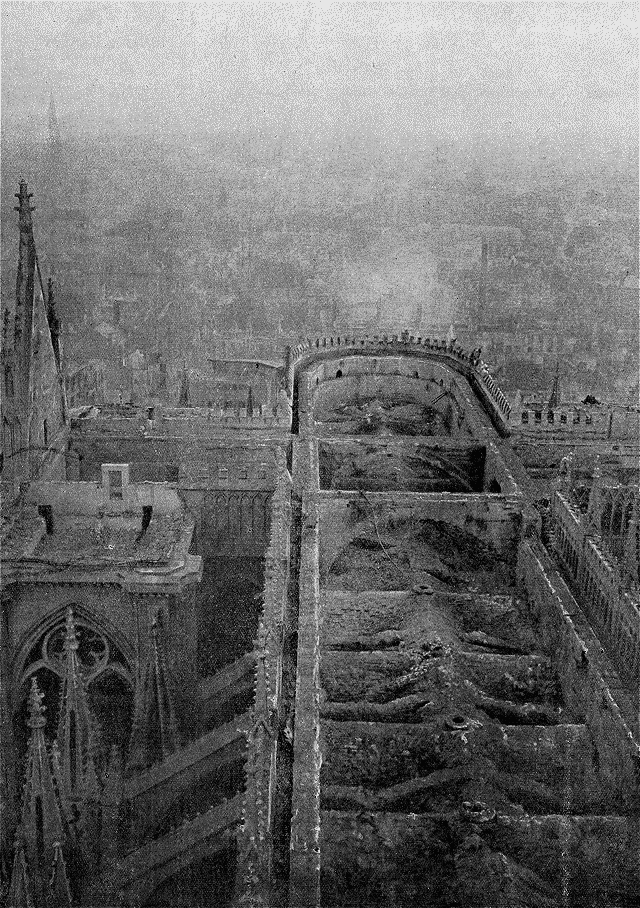

| Un contrefort et une verrière, éprouvés par le feu et par le bombardement. | La façade méridionale de Notre-Dame de Reims après l'incendie. Les lignes pointillées indiquent les profils des toitures détruites. |

Phot. Neurdein.

Avant.

Après.

Phot.Branger.

LE PORTAIL DE LA CATHÉDRALE DE REIMS QUI A LE PLUS SOUFFERT

LA GRANDE NEF, DÉCOIFFÉE PAR L'INCENDIE, DE LA CATHÉDRALE DE

REIMS

Vue prise de la tour Nord-Ouest, en regardant vers le chevet de la

basilique.

Le défilé du premier régiment allemand, drapeau en tête, sur la

place de l'Hôtel-de-Ville, à Bruxelles.

--Phot. G. Chérau.

EN BELGIQUE ENVAHIE

UN HÉROS DU DEVOIR CIVIQUE: LE

BOURGMESTRE

DE BRUXELLES, M. ADOLPHE MAX.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

M. Gaston Chérau, qui s'était rendu en Belgique au mois d'août, pour y assister aux efforts de l'héroïque armée du roi Albert résistant à la formidable invasion germanique, s'est trouvé enfermé dans Bruxelles quand les Allemands y sont entrés. Ce n'est que trois semaines après qu'il a réussi à regagner la France, par Ostende et l'Angleterre. Nous avons déjà publié (numéro des 12 et 19 septembre) ses notes sur la destruction de Louvain. Voici maintenant son récit de l'occupation de Bruxelles par l'envahisseur:

Je venais de quitter un Paris silencieux, contenu, courageux, actif--un beau Paris conscient de son devoir, disposé à tous les sacrifices, assuré qu'après le dernier éclaterait l'aurore de la victoire; j'étais en route pour la Belgique ensanglantée et je me persuadais que je retrouverais la même atmosphère, plus âpre peut-être, car la lutte était commencée... Ah! bien oui!... En approchant de Bruxelles, on ne pouvait plus douter qu'il s'agissait d'une kermesse, et à Bruxelles, vraiment, c'était une kermesse! On criait des éditions spéciales, on vendait des cocardes, les cafés regorgeaient de clients, les maisons étaient pavoisées, les tramways étaient bondés, les automobiles et les voitures ne circulaient qu'avec peine, et, dans cette foule méridionale, il y avait des gardes civiques en armes, «les soldats du dimanche», ceux des parades et des concours de tir.

La Belgique héroïque était pourtant tout près, à quelques pas elle était ici même, un peu trop joyeuse, me semblait-il, mais vibrante, prête aux sacrifices, elle aussi, bien qu'il ne lui parût pas qu'on dût lui en demander de nouveaux.

Soudain, on apprit qu'une grave affaire avait été engagée à Haelen et je crois bien que ce fut à partir de ce jour que le Bruxelles du boulevard Anspach, de la place de la Bourse et de la place de Broukère finit par se persuader que la guerre était à ses portes. Il n'en demeura pas moins badaud et pas moins zuanzeur.

Or, dans la matinée du mercredi 19 août, des réfugiés de la région de Tirlemont apparurent, le regard perdu et comme étonnés de se retrouver vivants après un cauchemar. Ils arrivaient par la gare et par les routes, dans tous les équipages.

Je décidai, aussitôt, de partir pour Louvain: je fus arrêté avant d'y entrer par une patrouille de dragons allemands. Un peu plus tard, à l'instant où je fus autorisé à me retirer, j'aperçus une longue bande grise qui ondulait à la crête d'un repli de terrain. C'était un régiment d'infanterie--d'infanterie allemande--qui se dirigeait sur Louvain.

Lorsque, dès mon retour à Bruxelles, je fis part de la rencontre que j'avais faite, on me répondit qu'il ne s'agissait que de petites infiltrations d'ennemis et qu'au surplus on prenait les précautions que la situation commandait.

En effet, depuis le matin, les gardes civiques faisaient des tranchées et posaient des ronces artificielles aux portes de la ville. Le pont du canal de Charleroi était barré par deux lignes de tombereaux. Tous les «soldats du dimanche» travaillaient avec le même entrain, et les chemises fines se plaquaient sur les épaules en sueur.

A 9 heures du soir, on travaillait encore.

Les cafés devaient fermer à minuit; on y commentait l'affiche du bourgmestre invitant les possesseurs d'armes à les déposer sans retard dans les bureaux de police de leur quartier.

A 10 heures du soir, un coup de clairon éclata place de la Bourse. Les gardes civiques accoururent, formèrent les rangs, se mirent en route.... On ne devait plus les revoir. A minuit on dirigeait le premier ban sur Gand et l'on désarmait le deuxième, qui était renvoyé dans ses foyers.

A 6 heures du matin, un Taube se promenait au-dessus de la ville, tandis que, très loin, le canon tonnait vers le Nord-Ouest; à 8 heures, on me signalait que des Allemands avaient été rencontrés à 5 kilomètres de Bruxelles. Cependant, les journaux paraissent: ils affirmaient qu'il n'y avait rien à craindre, que les ennemis ne pénétreraient pas de si tôt dans les faubourgs, que des «mesures» avaient été prises...

Je songeai aux petits terrassements qu'avaient exécutés, avec tant de coeur, les gardes civiques, et je me représentai une division se heurtant à ces taupinières... Je décidai donc de regagner Paris, pour ne pas risquer d'être inutilement enfermé dans Bruxelles.

A 11 heures, mon train s'ébranla; à une heure et demie, il me ramenait à mon point de départ.

A 2 h. 10 minutes, une berline grise débarquait deux officiers à l'hôtel de ville!

Je la reverrai toute ma vie, cette automobile, comme, toute ma vie, je reverrai le spectacle qui suivit!

La place de l'Hôtel-de-Ville avait été vidée. Les petites rues adjacentes étaient barrées par les agents de police. La vie était comme suspendue; il régnait un silence d'exécution capitale.

Combien de temps avons-nous attendu là?... Je me souviens qu'à ce moment des hommes se sont montrés sous le porche de l'hôtel de ville, que du regard ils ont inspecté la place et les façades des maisons, puis ils ont disparu.

Soudain, des pas de chevaux résonnèrent sur les pavés, du côté de la rue de la Colline... Trois cavaliers allemands apparurent; puis la tête d'un régiment d'infanterie déboucha, derrière eux. Aussitôt, une épée sortit du fourreau, un commandement éclata, rauque, inhumain, pareil à un cri de menace ou de terreur qui s'étrangle dans la gorge et... (je ne puis penser à cet instant sans éprouver de nouveau l'étreinte qui m'a étouffé) des fifres et des tambours entamèrent une marche lente, si lente qu'on aurait cru à une marche funèbre et si durement scandée qu'elle paraissait jouée par un mauvais orgue de Barbarie.

Derrière eux, aussitôt, la compagnie se mit au pas de parade; les bottes frappèrent lourdement le pavé en mesure, la place résonna et, de la foule qui se pressait dans la rue du Marché-aux-Herbes s'éleva une sorte de rumeur intraduisible, un «Ho!» de stupéfaction, d'effroi, de réprobation, un grondement, vite réprimé par les agents:

--Silence!... Pas un mot!

Ce n'était pas une menace de sergent de ville; c'était un conseil impérieux et fraternel.

Enfin, le drapeau allemand défila; le cri de «halte!» retentit. Le régiment s'immobilisa...

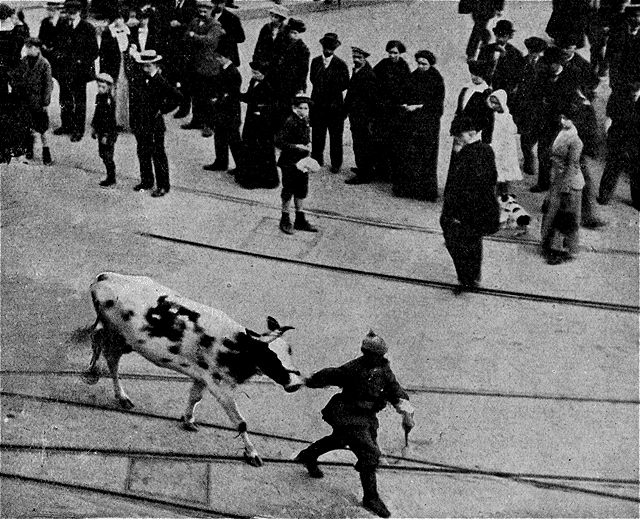

Puis d'autres compagnies apparurent. Deux chevaux d'officiers glissèrent sur les pavés et s'abattirent; des voitures et les cuisines roulantes se massèrent devant la maison des Brasseurs. Un soldat traînant une petite vache, un autre chargé de jambons fermaient la marche...

La place était grise d'uniformes, de ce gris que je ne puis plus voir sans en éprouver une nausée.

Sur la façade de l'hôtel de ville, trois grands drapeaux flottaient: un drapeau belge, encadré d'un drapeau français et d'un drapeau anglais. Au bout d'un temps que je ne puis préciser, ils disparurent et, à l'angle de gauche du bijou gothique, orgueil de la capitale, monta le long drapeau noir, blanc et rouge, qui pendit, morne et menaçant.

Au dire des Allemands, Bruxelles était allemand.

A partir de ce moment, tandis que les aéroplanes qui volaient sur la ville faisaient des signaux à l'aide de leurs fusées lumineuses, le fleuve d'ennemi commença de couler par la chaussée de Louvain, le boulevard Bischoffsheim, le boulevard du Jardin-Botanique et le boulevard d'Anvers. Deux autres bras empruntaient des routes à l'Est de Bruxelles.

Il y avait de la cavalerie, de l'infanterie, de l'artillerie, des mitrailleuses, des projecteurs, des chariots de télégraphie; surtout, il y avait d'inimaginables, d'indescriptibles processions de voitures,--ambulances, caissons de munitions, wagons de déménagements, chars à bancs, chars de betteraves, breaks, calèches, tonneaux, victoria... (Je n'invente pas!) Cela donnait l'impression d'un formidable déplacement de romanichels, et ce qui s'accumulait dans tant de voitures disparates n'était pas fait pour modifier cette idée. Un landau était chargé de foin, de cages de lapins et de pigeons voyageurs, d'un mouton vivant aux pattes liées et de chaises de cuisine au dossier coupé. Une élégante charrette anglaise portait des sous-officiers et des paniers de vin; un superbe saint-germain, un des plus beaux, vraiment, que j'aie jamais vus, était attaché par une grosse corde à l'essieu de la voiture... Il y avait beaucoup de chiens dans le convoi, chiens de berger, terriers, colleys, griffons de chasse, qui suivaient en tirant sur leur laisse, encore inaccoutumés au voyage. Ils ne venaient pas de loin, les malheureux, et leur sort devait être court: les Allemands sont friands de leur viande. Mais ce qu'il y avait, surtout, c'étaient des chevaux, des chevaux en quantité, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, des chevaux réquisitionnés ou volés, tous les chevaux qu'ils avaient rencontrés.

Le fanion blanc improvisé

par la municipalité de

Bruxelles,

pour entrer en pourparlers avec

l'état-major allemand.

Cela dura trois jours et trois nuits, avec des arrêts subits, qui se prolongeaient parfois des heures pendant lesquelles on faisait bavarder les soldats.

Quelques-uns étaient sûrs de se trouver sur la route de la victoire. Un homme du 74e me dit:

--Nous sommes quinze millions!

En me voyant sourire, il eut un accès de colère et appela un de ses camarades.

--Combien sommes-nous qui allons en France?

Et l'autre de répliquer imperturbablement:

--Quinze millions.

C'était l'officier qui l'avait dit, le matin même.

Mais la majorité de ceux que j'ai interrogés avaient d'autres convictions. Ils étaient mornes, parlaient du pays qu'ils avaient quitté, que si peu reverraient... L'un, devant qui je m'exclamais:

--Que voulez-vous! c'est la guerre...

--C'est la guerre? grommela-t-il. On voit bien que vous êtes garçon!

Un intermède dans le défilé des troupes allemandes, le jour de

l'occupation de Bruxelles.

Phot. G. Chérau.

Je sortis mon carnet de notes, sur lequel était collée une photographie de mon fils; le soldat se pencha, sa figure s'illumina et, avec une émotion dont j'ai été remué, il me tendit un portefeuille qui contenait un groupe composé d'une femme et de cinq enfants.

--Vous les voyez? fit-il. Eh bien, maintenant que je n'y suis plus, ma femme touche un mark par jour. Il faut que cela suffise pour sept, car il y a ma mère avec eux. Un mark par jour, pour sept!

Il eut un juron, et, frappant son portefeuille, il mâchonna:

--Vous croyez que c'est à cause d'eux que je me battrais? C'est à cause d'eux que je ne me battrai pas!

Et ce que j'en ai entendu d'invectives à l'adresse de l'empereur et de son armée!

C'est ainsi qu'ils traversèrent Bruxelles, les terribles soldats de cette majesté pacifique.

Avec plus de sobriété, les officiers, d'ailleurs, ne montraient pas plus d'enthousiasme. Un de ceux qui prenaient leur repas à l'hôtel prononça tristement:

--La Belgique sera notre tombeau.

Et ses camarades ne protestèrent pas. Cela, du moins, n'empêcha pas qu'ils burent du champagne déraisonnablement, mais ils buvaient en silence, rageusement, à pleins verres.

Pendant cette fin de semaine, si lourde de menaces et endeuillée, Bruxelles ne s'est pas douté qu'un héros était né de la poussière même que soulevait la horde des envahisseurs. Ce n'est qu'au bout de quelques jours qu'il a connu la conduite de son bourgmestre Adolphe Max.

Cet homme-là sera, désormais, une des grandes figures du Brabant bourgeois.

Avec un tact, une énergie, une diplomatie au-dessus de tout éloge, et aussi avec une lucidité spirituelle dont il n'est pas commun de trouver l'exemple dans des circonstances aussi tragiques, il est entré vivant dans le livre des patriotes illustres de la Belgique.

Son heure a sonné quand on l'a prévenu que l'armée allemande approchait de la ville. Aussitôt, il réunit son collège et décida d'aller parlementer. Sur un jonc brut, on cloua hâtivement une grande serviette de toilette et, précédé de ce fanion improvisé, que portait le secrétaire communal, accompagné des échevins Steens et Jacqmain, le bourgmestre se mit en route. Ce fut le lieutenant d'état-major Kriegsheim qu'il rencontra et c'est à lui qu'il demanda de renoncer à faire traverser Bruxelles par les troupes allemandes. Il le fit avec un beau courage, parlant du droit des gens, alors qu'on ne parlait devant lui que du droit du plus fort; à bout d'arguments, et devant le refus qu'on lui imposait, il annonça qu'il désirait télégraphier à l'empereur d'Allemagne, «ne pouvant tolérer, dit-il, que l'armée d'un souverain qu'on avait fêté à Bruxelles pénétrât dans Bruxelles sans y être autorisée par ceux qui administraient la ville». Et il tint si bon, qu'il fallut en passer par sa volonté. L'officier prit la dépêche et s'en fut la présenter à son chef. Au bout d'une demi-heure, les pourparlers reprirent. L'officier informa le bourgmestre que la dépêche serait transmise, mais qu'il était nécessaire, en attendant, de se soumettre aux ordres du général commandant le 4e corps, savoir: l'armée traverserait la ville; l'agglomération serait tenue de pourvoir à l'entretien des troupes allemandes pendant leur séjour.

«Le capitaine Kriegsheim, poursuit-on dans le procès-verbal, a requis d'autre part la ville de Bruxelles et les communes de l'agglomération de payer, à titre de contribution de guerre, dans les trois jours, une somme de 50 millions de francs en or, argent ou billets de banque, la province de Brabant ayant à payer pour le surplus, à titre de contribution de guerre, une somme de 450 millions de francs, somme pouvant être payée en traites au plus tard le 1er septembre 1914.

»Le bourgmestre de Bruxelles, protestant contre la violence qui lui a été faite, a déclaré ne céder qu'à la contrainte...

»Il a fait connaître son intention de siéger en permanence à l'hôtel de ville pour veiller à la bonne marche des services.

»M. le capitaine Kriegsheim a communiqué qu'il avait reçu mandat de retenir provisoirement à la disposition du commandant allemand, pour garantir la bonne conduite de la population bruxelloise, le bourgmestre de Bruxelles, le conseil communal et cent notables de la ville...»

A ce moment, le bourgmestre interrompit la lecture:

La salle de l'Indépendance, à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, où

le bourgmestre, M. Max, a dressé son lit depuis le début de

l'occupation allemande.

Phot. Gaston Chérau.

--Si vous voulez un otage, prononça-t-il, sans se départir de son calme, me voici! Faites de moi ce que vous voudrez. En cas de troubles, il m'importe peu de perdre la vie pour garantir la vie et les propriétés de mes concitoyens. Mais, si vous persistez dans votre décision de retenir le collège communal et cent notables de la ville, je déclare ne plus me porter garant de rien.

Ce que l'on traduisit, sur le document officiel, par:

«Après un échange de vues à ce sujet, le capitaine Kriegsheim a spontanément renoncé à cette exigence, sous réserve de ratification de son mandant...»

Le

bourgmestre Adolphe Max.

Et cela se terminait ainsi:

«Fait en double à Bruxelles, le 20 août 1914.

»Signé: Kriegsheim, »lieutenant d'état-major au 4e corps d'armée.»

On chercherait en vain une autre signature.

Quand, enfin, l'état-major pénétra dans l'hôtel de ville et annonça son intention d'y coucher, le bourgmestre répliqua:

--Vous y serez très mal; mais, puisque telle est votre décision, je coucherai moi-même ici, me considérant toujours comme chez moi.

Et, sans attendre une réponse, il fit monter un lit dans la salle de l'Indépendance; c'est là que, depuis l'invasion, il passe ses nuits.

Tous ses gestes sont marqués du même sceau:

Au général qui le priait de faire enlever sur l'heure les drapeaux belge, français et anglais qui flottaient devant le beffroi, il lançait:

--Voilà une besogne qui n'est pas pour moi; et, si je m'y prêtais, je ne trouverais pas un homme à mes ordres pour l'exécuter.

De telles réponses sont faites sans colère, par un homme qui consulte à la fois deux consciences: la sienne et celle de la grande cité dont il a la charge.

C'est à cette fermeté raisonnée et bourgeoise, et aussi à la complète entente qui règne entre le bourgmestre et ses échevins, que les Bruxellois doivent en grande partie d'avoir échappé à un désastre et, sous la botte même de l'Allemand, d'avoir gardé intacte la fierté dont ils ont tant souci.

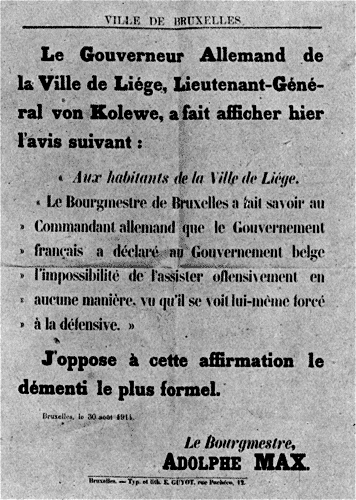

Le commandant de corps d'armée hausse-t-il le ton? Le bourgmestre se met au diapason; il ne provoque pas, mais il ne perd pas une occasion de répliquer. Les deux affiches qu'on trouvera ici sont assez éloquentes pour ne pas être commentées, et si le commandant militaire s'imagine avoir eu le dernier mot dans cette affaire, c'est que les espions qui sillonnent Bruxelles ne lui ont pas rapporté l'écho des rires malicieux qui ont accueilli sa littérature.

Quoi qu'il en pense, la germanisation de Bruxelles n'est pas

commencée.

Gaston Chérau.

Une courageuse affiche de M. Max

pour protester contre un mensonge allemand.

La réplique, en allemand et en français, du gouverneur militaire

allemand, le général von Luettwitz.

(Agrandissement)

LA PLUS FORMIDABLE LUTTE DE L'HISTOIRE.--Notre ligne de front,

de Pont-à-Mousson au Nord de la Somme, telle qu'elle est définie

par le communiqué officiel du 29 septembre.

Ce panorama représente toute l'immense région où, de la Moselle à la Somme, se poursuit la gigantesque bataille qui dépasse en durée, en efforts, en sacrifice de vies humaines tout ce que le monde a vu jusqu'ici. Le front sur lequel nous tenons invinciblement, en dépit d'efforts que l'on devine désespérés, se continue même de Nancy aux Vosges à hauteur de Strasbourg et, descendant par une partie des crêtes de ces nobles montagnes, va finir, à travers le Sundgau d'Altkirch, à la frontière suisse.

Le panorama s'étend donc seulement de la Moselle, destinée bientôt à redevenir française dans la partie de son cours qui nous a été arrachée, à la Somme qui prend en ce moment le caractère de fossé contre l'invasion. Cette ligne décrit une forte courbe sur un développement de plus de 300 kilomètres, dont chaque extrémité marque un point capital de l'effort allemand. C'est aux ailes, en effet, que l'ennemi agit avec le plus de violence.

A l'Est, c'est la plaine de Woëvre, région de grandes cultures aux terres épaisses, collantes, étendues entre les vastes étangs aux rives sinueuses, égouttés par un lacis de ruisseaux lents, aux bois parcourus par des routes rares, faciles à couper, aux fondrières où l'on s'enlise facilement quand les épaisses brumes de ce pays palustre voilent les mornes horizons. Là s'avancent des régiments que le départ des corps d'armée allemands envoyés vers l'Oise, la Somme et l'Escaut, a libérés de notre farouche et victorieuse résistance opposée sur les bords de la Meurthe et sur le Couronné de Nancy.

Nous ne savons rien de la force de cette armée de Lorraine, ni de l'itinéraire qu'elle suit à travers ce pays rappelant en très petit la contrée de Mazurie où l'armée russe de Pologne avance contre les Allemands.

Ces plaines palustres sont dominées par les raides pentes des Côtes ou Hauts de Meuse, développant sur 25 lieues, de Toul à Dun-sur-Meuse, leurs lignes géométriques du côté de la Woëvre, plus molles mais parfois très fières du côté du beau fleuve descendant avec lenteur vers Liége et Rotterdam. Ces Côtes de Meuse sont le théâtre d'actions encore mystérieuses. Nous les tenons au Sud-Est de Verdun; elles ont été forcées à hauteur de Saint-Mihiel. Mais les colonnes allemandes qui les ont traversées occupent seulement un étroit couloir dont nous tenons la paroi Nord par les hauteurs de Spada, au nom guerrier, et la paroi Sud par les collines fortifiées portant le nom de position de Commercy.

Situation dangereuse, celle des Allemands vers Saint-Mihiel, si nous parvenons à serrer l'étau!

Sur l'autre rive de la Meuse, la situation nous est moins précisée encore. Nous occupons une ligne allant de la «région de Varennes» à Reims, à travers l'Argonne et les parties les plus moroses de la morose Champagne pouilleuse. Varennes, c'est l'humble ville qui doit une renommée sans doute éternelle à l'arrestation de Louis XVI et de Marie-Antoinette pendant leur fuite. Elle est à la lisière des bois de l'Argonne, sur la sinueuse rivière d'Aire. Entre la ville et la Meuse s'étend un pays de grands bois, de lourdes croupes revêtues de villages aux toits rouges, de vallons étroits mais profonds. Là une armée allemande, celle que le kronprinz commande et qui semble arrêtée par la Meuse, s'est retranchée sur des positions contre lesquelles notre action se poursuit.

A hauteur de Varennes, l'Argonne se rétrécit. Cette Argonne où Dumouriez voyait les Thermopyles de la France, où il s'appuyait à la veille de Valmy, c'est une forêt épaisse, autrefois de traversée très difficile, rendue accessible par les travaux de vicinalité moderne, mais offrant encore un sérieux obstacle à la marche d'une grande armée. Que tenons-nous de l'Argonne? Rien ne permet de le deviner.

A l'Ouest de l'Argonne, jusqu'à Reims, le front occupé par nos troupes s'étend à travers la Champagne rémoise d'abord zone de collines crayeuses très accidentées, parsemée de petits bois de pins, puis vastes plaines aux horizons sans fin où se multiplient les pinèdes jalonnées de rares villages, jusqu'aux abords de Reims.

Ici les données sont vagues. Nous occupons les avancées de Reims, terme que l'on peut difficilement expliquer si nous ne connaissons pas l'orientation de ces avancées. Mais nous devinons mieux la disposition de nos troupes au Nord-Ouest de la ville; leurs avant-gardes tiennent la route de Laon jusqu'à Berry-au-Bac où l'Aisne, sortant de la plaine, entre dans le couloir du Soissonnais. Nos lignes se poursuivent jusqu'au pied des hauteurs de Craonne conquises au prix de tant d'efforts.

Là, brusquement, la ligne du front se replie à l'Ouest pour épouser l'étroite arête d'une singulière horizontalité qui, pendant vingt kilomètres, domine la vallée de l'Ailette au Nord, tandis qu'au Sud elle s'étend vers l'Aisne en tentacules séparant les multiples vallons du Soissonnais aux flancs escarpés, coupés de carrières, dont les Allemands ont fait des défenses formidables. Cette arête de Craonne est si régulière et plane que le chemin qui la parcourt en vue des horizons immenses du Laonnais a pris le nom de chemin des Dames. Cette chaussée est comme le chemin de ronde de la fortification naturelle, haute de cent mètres, dont l'Ailette est le fossé.

A partir de la route de Soissons à Reims, où le chemin des Dames aboutit, le plateau, la pénéplaine, du Soissonnais s'élargit. Là passe la ligne de nos avant-postes dont le jalonnement est laissé dans le vague par le communiqué de l'état-major. Elle atteint l'Oise au-dessous de Noyon où nous paraissons tenir le vaste prolongement de la forêt de Compiègne qui porte le nom de forêt de Laigue,--et non de l'Aigle.

Sur cet immense front de l'Argonne à l'Oise, la bataille se poursuit avec avance progressive pour nous. Plus à l'Ouest, entre l'Oise et la Somme, elle atteignait mardi et mercredi toute son intensité. Il serait malaisé de tracer exactement les fronts d'après les indications de l'état-major. Si nous sommes à Ribécourt, sur l'Oise, en aval de Noyon et à Roye, sur le chemin de fer de Montdidier à Péronne, on signale l'ennemi à Lassigny, entre Roye et Ribécourt, et, plus au Nord, à Chaulnes. Les lignes de chaque parti semblent ainsi se pénétrer.

Au Nord de Chaulnes, la Somme déroule ses replis dans une vallée où les eaux refluent en étangs, se traînent entre les marais et les tourbières, au pied de plateaux très ondulés, domaine des grandes cultures de céréales, d'oeillette et de betteraves. Dans cette contrée, l'Ancre coule au fond d'une vallée large et marécageuse dont la vieille cité de Corbie et l'industrieuse ville d'Albert sont les points vitaux. A Albert commence une autre ligne de front étendue à travers des campagnes amples et placides jusqu'au gros bourg de Combles qui précède Péronne.

Cette disposition singulière des armées révèle que, sur cette

extrême aile gauche, non loin de la plaine où Faidherbe remporta sa

victoire de Bapaume, la lutte se poursuit avec acharnement. Ce

n'est plus la bataille de l'Aisne qui s'y poursuit, mais la

bataille de la Somme.

Ardouin-Dumazet.

Le transfert en lieu sûr de l'Assomption de la Vierge,

par Rubens, de la cathédrale d'Anvers.

LES DÉVASTATIONS ALLEMANDES EN BELGIQUE.--Termonde après le

bombardement et l'incendie.

Une chapelle de l'église de Notre-Dame de Malines, après leur

passage.

Statuette de Madone miraculeusement préservée de l'incendie,

dans un couvent de Termonde.

LES DÉVASTATIONS ALLEMANDES EN BELGIQUE.

Pièce allemande de 77 millimètres d'une batterie qui fut

anéantie par le tir de notre 75 près du Plessis-Placy

(Seine-et-Marne).

Obusier léger de 105 millimètres d'une batterie détruite en un

quart d'heure, à Fromentières (Marne), par une batterie française

de 75, tirant à 7.500 mètres.

L'ARTILLERIE ALLEMANDE QUI A SUBI LE FEU DE LA NÔTRE

DANS LA TRANCHÉE.--La lecture du Bulletin des Armées de la

République.

Dessin de Georges SCOTT

C'est un de nos meilleurs collaborateurs, sous-officier dans un régiment de l'armée de Lorraine, qui nous fournit le vivant commentaire de ce dessin de Georges Scott: «Je ne sais pas, nous écrit-il, comment le Bulletin des Armées de la République est apprécié à Paris et même si on l'y connaît. Mais je puis vous assurer que cette petite feuille, qui nous donne les nouvelles et les assaisonne souvent de l'éloquence d'un Lavisse ou d'un de Mun, fait--quand elle arrive--le bonheur de nos hommes... On vient de la distribuer à la compagnie. Un lieutenant a remis un exemplaire au chef de demi-section. Nous sommes dans une tranchée; mais l'ennemi est loin aujourd'hui; on est tranquilles. Tout le monde se groupe auprès des faisceaux, les uns couchés, les autres assis ou debout. Visages fatigués, pas rasés ou mal rasés (depuis dix jours nous ne nous sommes pas lavés et nous dormons peu); mais de l'entrain, de la plaisanterie dans les yeux. Un soldat prend le Bulletin et le lit à claire voix, de la première ligne à la dernière. Silence religieux, ému parfois... N'est-ce pas là un joli sujet de dessin pour L'Illustration, à laquelle je ne cesse pas de penser?...»

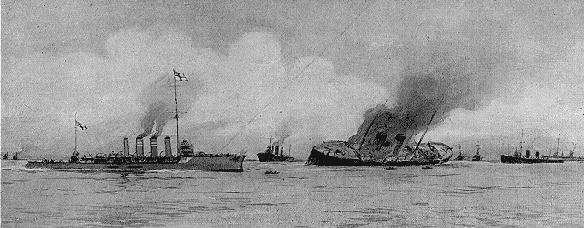

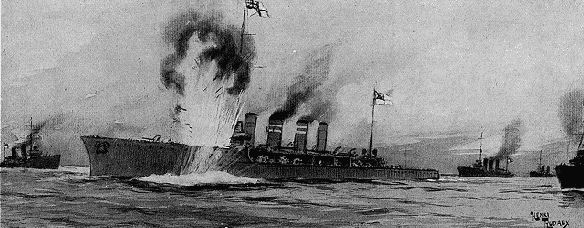

Le Königin-Luisa, bâtiment poseur de mines allemand,

coulé par l'estafette anglaise Amphion et la flottille des

contre-torpilleurs britanniques. D'après le croquis d'un

officier anglais, publié par The Illustrated London

News.

Le croiseur estafette anglais Amphion touche une mine

flottante et coule quelques minutes après.

Comment on repêche les mines: deux remorqueurs ou deux

torpilleurs, que leur faible tirant d'eau met à l'abri, tirent un

câble immergé à la profondeur voulue et qui ramasse les mines par

le filin les reliant à leur ancre.

LE DANGER DES MINES FLOTTANTES SEMÉES PAR LES

ALLEMANDS DANS LA MER DU NORD

Dessins de Henri Rudaux.

Une bombe, lancée par un aéroplane français, ayant atteint une

patrouille ennemie dans le voisinage d'un de nos champs d'aviation,

nos aviateurs et sapeurs vont relever les soldats allemands morts

ou blessés.

ÉPISODES DE GUERRE.--Interrogatoire d'un prisonnier

allemand.

Il y a huit jours, on se battait là.

| A Baron, près de Nanteuil-le-Haudoin: la maison incendiée du compositeur français Albéric Magnard, qui tua deux uhlans et fut fusillé. | La foudre n'en fait pas autant: comment l'explosion d'un obus français de 75 a déchiqueté un arbre dans le parc du château de Mondement. |

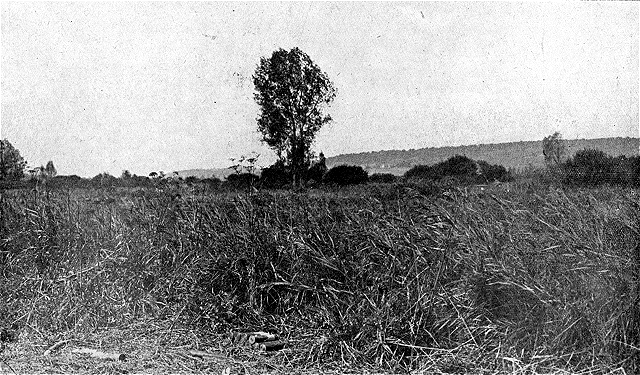

Les marais de Saint-Gond, où une de nos armées a décimé et mis

en déroute la Garde prussienne.

CHAMPS DE BATAILLE

Trois morts allemands sur une place de Soissons. A la pointe

du jour, le 20 septembre, trois Allemands pénétraient en automobile

dans la ville de Soissons. Surpris par des sentinelles françaises

au moment où ils s'apprêtaient à faire sauter ce qui restait du

pont sur l'Aisne, ils furent tués, tous les trois, en pleine

ville.

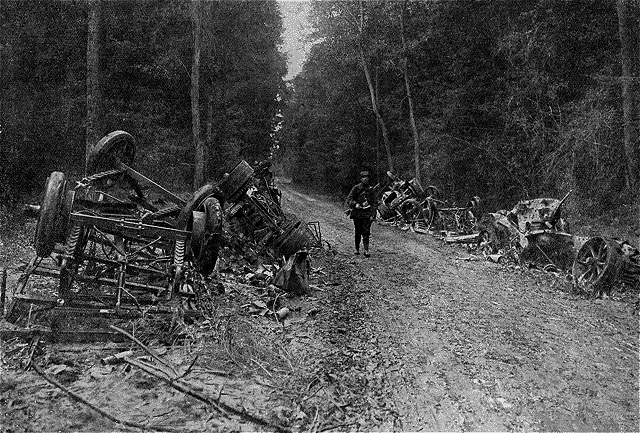

Ce qui reste d'un convoi allemand de munitions sur la route de

Soissons à Villers-Cotterêts. Ce convoi, composé de camions

automobiles chargés de munitions, fut assailli par les dragons

français qui tuèrent le conducteur de la 1re voiture. Les suivantes

entrèrent en collision et prirent feu.

ÉPISODES DE GUERRE

Trophées de guerre devant le pavillon allemand de l'Exposition

de Lyon.--Phot. Bouvard

LE PAVILLON ET LES TROPHÉES

Lyon, 19 septembre 1914.

Ils avaient mis leur pavillon au terme de l'avenue des Nations, à cette Exposition de Lyon qu'un mauvais sort a poursuivie: un grand pavillon à rotonde, avec un péristyle à huit colonnes énormes; sur l'entablement on lisait «Pavillon allemand», et, au-dessus, s'élevait un monstrueux dôme vert en forme de casque, de ce vert pâteux qu'ils ont inventé et qui fait reconnaître de loin leur architecture aussi bien que leurs flanelles de voyage. Toute l'avenue des pays étrangers aboutissait à ce pavillon; toute la perspective convergeait vers ce dôme et vers cette rotonde. Grande-Bretagne et Belgique, Etats-Unis, Perse, Japon, Brésil, Inde et Russie n'étaient devant lui que petits personnages, modestement alignés sur deux files, cortège du Puissant qui avait pris la place centrale. Ah! la fameuse «place au soleil» ne manquait pas cette fois aux Germains; et la lumière du Rhône, meilleure encore que celle du Rhin, éclairait généreusement l'insupportable architecture, la fresque où ils avaient représenté nue leur force, et les chapiteaux faits de quatre têtes d'hommes émergeant d'une gangue de plâtre, tendant le cou vers les quatre coins de l'univers. Tout cela d'un style si exagéré, si caricatural du style allemand normal, qu'on avait pu se demander si l'insolence de cette laideur et de ce volume n'en cachait pas une autre, le plaisir de mettre là, comme une injure, quelque chose qu'ils savaient grossier.

Maintenant, le pavillon est fermé... «Pour cause de faillite», disent les passants, et le mot propage un bon rire dans la foule. La municipalité a fait effacer l'inscription qui impliquait la propriété de l'Allemagne, et invité la population à ne point détériorer un monument qui, désormais, appartient à la Ville.

Depuis la guerre, on avait bien oublié l'Exposition. Les gardiens n'enregistraient pas dix entrées par jour. Les bons nègres souriants du «Village sénégalais» avaient beau montrer leurs dents blanches et afficher quotidiennement l'annonce alléchante d'une «naissance au village», on ne les venait plus visiter; et tout dormait là-bas, entre le Rhône et la plaine infinie de l'Isère...

Brusquement tout a changé. Devant l'orgueilleux pavillon, il y a depuis hier trente-huit canons allemands, un aéroplane, une quarantaine de caissons de munitions, un fourneau de campagne, deux voitures de pharmacie d'ambulance, et une file de fourgons de déménagement. L'aéroplane est au centre, et les canons s'alignent de chaque côté de lui, en une rangée parfaite, aussi longue que les ailes du bâtiment, comme pour une bataille. Les caissons et les fourgons sont à l'arrière. Partout, et jusqu'au faîte du hideux casque vert des faisceaux de drapeaux tricolores...

Trophées: le rêve se développe à l'entour de ces rudes prises de guerre. Ces canons-là viennent de servir; ce n'est pas une parade, le feu a passé par ces bouches, ils ont été hissés sur les collines, braqués sur nous; autour d'eux et par eux le vacarme des batailles a empli une journée; puis des Français obscurs ont fait taire ces engins, les ont capturés et traînés à leur tour. On vient les voir maintenant; le peuple se presse devant eux, curieux et grave. Ils sont couverts de boue, heurtés par les balles, fatigués, aussi visiblement abattus que des hommes ou des chevaux. C'est un trait de génie que d'avoir réveillé l'Exposition morte par l'attrait de ces trophées devant le pavillon dressé par l'adversaire; c'est une habile diversion à la torpeur d'une entreprise ruinée par cette lutte même. Il y a des canons ailleurs, il y en aura bientôt par toute la France, mais ici, devant ce témoignage d'une longue arrogance, ils prennent une valeur de moquerie que les Français comprennent bien. Des soldats blessés, encore en convalescence dans les hôpitaux lyonnais, passent sans rancune devant ces ennemis désarmés.

Les canons sont tous du calibre 77. Ils sont lourds et larges, le siège des servants est protégé au dehors par un rideau de cuir, et les artilleurs français qui défilent se gaussent de tant de confort. Le grand aigle marque le bronze peint en gris, ainsi que la double devise «Pro gloria Patriæ», et «Ultima ratio regis».

Impossible de les toucher. Des territoriaux zélés, pour se dédommager de n'avoir point à défendre la patrie, défendent une corde tendue. Mais on peut leur voir le coeur, à ces monstres, et l'on se penche. L'intérieur, rayé de brillantes rainures dorées comme emportées dans un double et hardi mouvement de giration, présente l'image inattendue d'une belle gerbe de blé qu'on tord et qu'on va lier.

L'aéroplane est un biplan. Il est blindé, d'un métal mince et chatoyant, le même sans doute qui faisait au Taube de Paris un ventre si rose au soleil couchant. Les ailes et la carapace sont trouées de balles; plus que les nôtres, ces avions allemands ont l'air vivants; et celui-ci ressemble à un insecte, une grosse sauterelle, avec des mandibules, des antennes, des pinces, tout un système compliqué d'organes tactiles, comme ceux qui rendent si sûr et si informé le vol de la moindre cigale. La grande hélice d'acajou est haute, effilée, belle de bois et de forme.

Quant aux fourgons de pharmacie, ils contiennent les petits tiroirs les plus séduisants pour une ménagère.

Dans quelques jours, tous ces trophées, conquis par quelles

luttes! vont être dispersés sur les places et dans les jardins de

la ville. Comme en tant d'autres cités de France, on pourra tout à

son aise et pour des générations se familiariser avec ces emblèmes

de gloire. Mais il fallait les avoir vus ici, réunis comme une

humiliante réponse devant le pavillon germanique. Ils y parlent un

langage qu'on ne se lasse pas d'entendre. D'ici combien d'années,

dans un monde hostile à son âme, l'Allemagne n'osera-t-elle pas

envoyer aux Expositions universelles une image d'elle-même? Si

c'est ici de longtemps le dernier pavillon allemand de stuc et de

faux bronze, regardons-le et pensons avec un juste effroi que nous

fûmes menacés et atteints par la contagion de ceci; que cette âme

s'insinua entre les nôtres, qu'elle chercha et entreprit notre

avilissement; et que ces canons-là ont tonné de leur brutal fracas

notre réveil et la fin d'une demi-servitude.

E. Sainte-Marie Perrin.

L'OEUVRE DES TRAINS DE BLESSÉS

La Presse française désireuse d'améliorer le sort des blessés pendant leur transport des champs de bataille aux hôpitaux, a pris sous son patronage les cantines des trains d'évacuation et des gares avec ce programme: soins immédiats et distribution rapide et suffisante d'une alimentation hygiénique, de linge et de vêtements chauds.

L'oeuvre a son siège, 37, rue de Châteaudun, au Syndicat de la Presse, où doivent être adressés les dons en nature et en argent. L'Illustration, qui est représentée dans le comité et s'est inscrite parmi les donateurs, fait un pressant appel à ses lecteurs. Elle compte sur l'élan de la reconnaissance française envers ceux qui souffrent si vaillamment pour le salut du pays.

LA GUERRE DES TAUPES

On a dit quelles véritables fortifications les Allemands, retranchés sur leurs nouvelles lignes, après leur défaite de la Marne, ont établies pour se maintenir contre nos vigoureux assauts.

Il faut reconnaître qu'ils sont parfaitement organisés pour effectuer ces travaux de terrassements. Sous le feu de l'artillerie qui les protège, leurs «pionniers» arrivent sur la position choisie munis d'outils portatifs à manches courts et suivis du fourgon qui contient les outils plus lourds, à longs manches. Chaque compagnie a son fourgon. Le travail est conduit avec une méthode rigoureuse, selon des principes précis comme une équation. On sait que chaque fusilier a tel espace, et sa place lui est mathématiquement ménagée. Le feu meurtrier de nos 75 peut arroser une de ces tranchées si parfaitement réglementaires, protégées en avant par le talus où l'on a accumulé toute la terre de l'excavation, les morts n'auront pas même la place de tomber,--et cela explique les descriptions qu'on a données, après la bataille, de certaines tranchées où les cadavres demeuraient debout dans la position de tir.

En avant de ces tranchées de front, d'autres moins spacieuses sont établies pour les sentinelles. En arrière on a construit de véritables habitations de troglodytes, des fossés recouverts en partie de terrassements et de branchages étayés par des pieux. Il y a là des dortoirs quasi confortables, les cuisines, les magasins de vivres et de munitions, tout cela relié par des passages aux lignes de front. Le fond est souvent cimenté. On dirait, en vérité, que ces gens ont juré de passer là leur hiver. Enfin, les mitrailleuses ont aussi leurs places réservées. Et, tout à fait à l'arrière, est installée l'artillerie, pièces de siège montées sur des plates-formes improvisées et gros obusiers.

Tout cela forme comme une immense taupinière, un terrier difficile à enlever, mais dont, finalement, nos baïonnettes auront bien raison, espérons-le.

Intérieur d'une tranchée abri, sur les positions

allemandes.

L'ILLUSTRATION attire l'attention de ses lecteurs sur cet Avis que le ministère de la Guerre a eu l'heureuse initiative de faire imprimer, qui sera affiché dans tous les wagons, tramways, bateaux, etc., et qui ne saurait être trop répandu... et suivi.