Жан-Филипп Жаккар

Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности

ОТ АВТОРА

Книга, предлагаемая вниманию читателя, состоит из статей и эссе, написанных в разное время в течение последних пятнадцати лет. Некоторые из них публикуются впервые, другие — впервые на русском языке, а какие-то уже были опубликованы на русском языке в журналах и коллективных сборниках. По причинам, которые станут понятными читателю, работы расположены в книге не по хронологии их написания, а по логике общей концепции книги, целью которой является продемонстрировать: в любом литературном произведении присутствует определенный «дискурс о себе», что позволяет ему стать автономным («самовитым») миром. Эта идея стала очевидной в эпоху модернизма, и связанной с нею тематике посвящены «Введение» и статьи первой части «Уроки модернизма». Во второй части («Поэтическая революция в опасности») рассматривается сущность эстетического перелома, который произошел в начале XX века, и препятствия, с которыми авангард сталкивался в течение всей своей краткой жизни и которые превращали его утопические мечты первых лет существования в трагическое чувство абсурдности мира в 1930-е годы. Именно литературе «абсурда» посвящена третья часть — «Философия и эстетика абсурда (Хармсиада)», в которой собраны статьи о творчестве Д. И. Хармса, написанные после публикации в 1991 году по-французски нашей книги «Даниил Хармс и конец русского авангарда» (по-русски: СПб., 1995) и являющиеся в некотором роде ее продолжением. Но крушение авангарда и его превращение в «абсурд» не уничтожило процесса осознания формы и автореференциального характера любого произведения, и это укорененное наследство эпохи модернизма позволяет по-новому посмотреть на классиков. Именно такое их перечитывание и предлагается в четвертой части («Перечитывая классику»). Последняя же часть — «Освобожденное слово, свободное слово» — является попыткой показать, что автореференциальность и автономность художественного мира дали русской литературе (именно литературе, а не писателям) возможность сопротивляться в самые страшные годы истории страны и сохранить «свободное слово».

Статьи здесь воспроизводятся почти без изменений — так, как они публиковались в свое время, что объясняет в самых давних из них некоторое старение содержания и научного аппарата. Только в отдельных случаях для удобства читателя даны ссылки на более актуальные и доступные источники. Это было особенно необходимо в наших давних работах о Хармсе, тексты которого, не изданные в то время, цитировались по рукописям. Поскольку эти работы были написаны для разной публики и в разное время, то неизбежно в них найдутся иногда повторы идей или показательных примеров. В самых ранних из них могут встречаться и размышления, вошедшие в нашу уже упомянутую книгу о Хармсе, так как они были написаны до ее публикации на русском языке. С другой стороны, необходимо оговориться, что некоторые исследования, написанные по-французски (например, послесловие к новому переводу «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя), изначально предназначались для широкой франкоязычной публики, которой иногда необходимы сведения и уточнения, абсолютно лишние для русского читателя. По этим причинам краткая справка о времени написания статьи и о публике, на которую она изначально рассчитывалась, дается в первом примечании к каждой статье, полная же библиографическая справка первых публикаций дается в конце книги.

«Хотелось бы всех поименно назвать», да список получился бы слишком длинный: решение «автора» издать книгу, причем не на своем родном языке, — настоящая беда для окружающих его людей: без тщательной работы переводчиков, без помощи петербургских, московских и женевских друзей и коллег и, главным образом, без постоянной поддержки и огромной редакторской работы В. Н. Сажина эта затея была бы обречена на неудачу. Выражаем им искреннюю признательность и благодарность.

ВВЕДЕНИЕ

Литература напоказ: от модернизма к классикам[*]

С этой историей случилась история.

Скажем сразу: литература в первую очередь говорит о себе самой.

Всякое произведение, как бы увлекательно и добротно ни было его повествовательное содержание, говорит о себе самом, выставляет себя напоказ, проявляя при этом большее или меньшее целомудрие или, наоборот, кокетство, играя со своими многочисленными зеркалами, без конца вкладывая текст в текст.

Эта игра отражений менее различима в периоды «реализма» и более заметна в другие эпохи — естественно, во времена авангарда, но также и в эпоху барокко, а на самом деле она ведется всегда, потому что без нее литературы бы просто не было. Однако в XX веке намеренное обнажение приема становится по-настоящему демонстративным, и можно утверждать, что именно модернизм заставил (в первую очередь критиков, а вслед за ними — и читателей) осознать эту обязательную и неотъемлемую составляющую художественного текста. Это изменение взглядов представляется нам одним из главных уроков эпохи модерна[2], уроком, который позволяет не только постичь эстетику модерна, а за ней и современную, но еще и по-новому взглянуть на прошлое. По этой причине наши исследования ведутся в порядке обратной хронологии — от анализа эстетической революции, отметившей начало XX века, и ее последствий, — назад, чтобы уже потом заново перечитать некоторые канонические тексты классики.

Итак, автореференциальная составляющая, органически присущая литературе, — главная тема нашей книги; мы хотим показать, что именно присутствие в произведении разговора о нем самом определяет, во-первых, степень новизны текста, во-вторых — степень его автономности. Как мы увидим, именно эта автономность помогает литературе выжить, несмотря на попытки извне подчинить ее каким-то требованиям, неважно, — политического или эстетического толка.

* * *

Для начала зададимся вопросом: о чем говорит литература? Действительно ли она рассказывает о внешнем мире, о мире реальном, как утверждает реализм? Конечно же нет: ведь мы прекрасно знаем, что ни госпожа Бовари, ни Базаров не существовали как люди из плоти и крови. Мы просто притворяемся, что верим в эту «миметическую иллюзию» (illusion mimétique), эту маленькую эстетическую «ложь», которую развенчали люди эпохи модерна, утверждавшие, что единственная действительно реальная вещь в произведении искусства — само произведение.

Именно в конце XIX века, когда начинается борьба с так называемым «реализмом», эта идея начинает овладевать умами: О. Уайльд в «Упадке искусства лжи» («The Decay of Lying», 1889) без всяких экивоков говорит, что искусство никогда не выражает ничего, кроме самого себя, а в «De profundis» (1897) — что «Искусство начинается лишь там, где кончается Подражание»[3]. Тут есть одна хитрость, даже обман, который, однако, всегда присущ литературе; то, что Уайльд называет «ложью», — в конечном счете просто осознание факта: литература ориентирована не на внешний мир, а на саму себя, на возможность «себя показать» и тем самым сделаться автономной реальностью.

Эти идеи попадают в центр раздумий критиков XX века.

Ж. Барбедет в работе «Приглашение к обману»[4] детально изучил явление, которое он назвал «ирреалистической традицией», наглядно показав тот замкнутый мир, который представляет собой литература в процессе многовекового развития. Барбедет ведет счет от «Дон-Кихота», первого романа, принадлежащего модерну, и дальше — до Уайльда, Г. Флобера, М. Пруста, В. В. Набокова, не забыв знаменитого стерновского «Тристрама Шенди», этого образчика автореференциальности, зачаровавшего, по совершенно очевидным причинам, русских формалистов и авангардистов.

Ж. Блен в исследовании о Стендале тоже относит Л. Стерна к предшественникам романа модерна и говорит о субъективном реализме — реализме, который ставит под вопрос идею «правдивости» и заставляет читателя заключить «пакт неискренности» (pacte de mauvaise foi)[5].

Проблема правды и лжи неизменно подводит нас к задаче автореференции (которая не отменяет требования говорить по существу) — и эта задача стоит перед каждым произведением, ведь текст никогда не пытается запутать сам себя, только иногда читателя. В «Искусстве романа» М. Кундера утверждает, что «творчество всякого романиста неявно включает в себя взгляд на историю романа и на то, что такое роман»[6]. Обобщив эту мысль, скажем: всякое литературное произведение «неявно включает» в себя авторский взгляд на собственный текст, во всяком произведении затрачено, как минимум, столько же усилий на то, чтобы выразить этот взгляд, сколько и на то, чтобы рассказать историю (и неважно, явно это делается или неявно). Эта автореференциальность становится очевидной в поэзии модерна. Так, например, Д. Джексон в начале книги «Поэзия и ее Другой» анализирует «структуру неопределенности в поэзии модерна» и утверждает, что в этих текстах больше говорится об их собственной сути и о языке, чем об окружающем мире[7].

Как видим, критика регулярно обращается к этой теме, по крайней мере в XX веке. Но было бы неверно считать, что авторе-ференциальны только те произведения, которые причисляются к модерну, или, наоборот, что только автореференциальные произведения являются модернистскими. Если упростить и схематизировать до предела, можно сказать, что история любой литературы развивается под влиянием двух тенденций, которые задаются типом отношений между понятиями «формы» и «содержания» (используя терминологию, несостоятельность которой мы еще постараемся доказать). Первая тенденция состоит в том, чтобы сделать произведение отражением реальности, или, иначе говоря, установить приоритет «содержания» (неважно, какого именно: рассказываемой истории, описываемой реальности или передаваемого сообщения), пренебрегая при этом «формой»; вторая тенденция, наоборот, отдает предпочтение «форме», переводит так называемое «содержание» в разряд необязательного, доходя в некоторых радикальных экспериментах XX века до полного его вытеснения. Примером может служить, скажем, фонетическая поэзия. Этот переход к абстракции стал ключевым моментом в истории литературы (конечно, он сыграл еще большую роль в истории изобразительного искусства), потому что именно тогда стало очевидным, что форма является составной частью так называемого «содержания» до такой степени, что может полностью заключать его в себе.

Ощущение новизны в литературе — результат развития второй из двух тенденций. Почему? Потому, что именно в случаях, когда форма специально показана, мы чувствуем и осознаем ее в максимальной степени. Но дальше мы увидим, что литература не дожидалась появления авангарда, чтобы заговорить о себе и показать себя.

Надо еще уточнить, что автореференциальный дискурс существует в разных проявлениях, которые, как правило, дополняют друг друга. Бывает автореференциальность внутренняя по отношению к произведению (говорящая структура, в том числе и зеркальная, игра со всем набором тропов и стилистических фигур), а бывает и внешняя по отношению к произведению, но внутренняя относительно литературы, — когда задействуется весь набор связей, образующихся вокруг текста в рамках литературного процесса (интертекстуальные связи, пародийные, дебаты между школами и т. д.). Самый наглядный случай автореференциальности — это, конечно, «зеркальная» структура некоторых произведений, в которых к каждому элементу добавляется дополнительный смысл — задаваемый их местом в этой структуре. Мы это продемонстрируем в статьях, посвященных «Дьяволиаде» М. А. Булгакова, «Реквиему» А. А. Ахматовой, «Старухе» Хармса, петербургским повестям Гоголя, «Капитанской дочке» А. С. Пушкина и «Отчаянию» Набокова. Однако интертекстуальный диалог с другими литературными произведениями, какую бы он ни принимал форму, нужно также рассматривать как зеркальное отражение, вследствие чего и он относится к нашей теме. Потому что именно в диалоге произведения с самим собой и с другими текстами литература и формируется, постоянно самообновляясь.

Таким образом и происходит развитие литературы — она колеблется, словно диафрагма, между периодами, когда она описывает внешний мир (хоть и выдуманный, но дающий ощущение реальности), и периодами, когда она увлекается особенностями формы и сосредоточивается на принципах собственного построения, то есть на себе самой. В конце XIX века стычки между этими двумя тенденциями обострились в процессе утверждения идей модерна, которые будут играть все более важную роль в следующие десятилетия, ожесточенно обрушиваясь на противоположные взгляды, самым знаменитым носителем которых в своих работах об искусстве (и, к счастью, только в них) оказался Л. H. Толстой.

В этом процессе авангард предложил нечто радикально новое. По сути, прежде чем заняться конструированием новых художественных миров, авангард пустился в грандиозное предприятие по деконструкции миров старых (а их ярые противники видели в этой деконструкции просто деструкцию, разрушение). Переход к абстракции станет окончанием этой работы, финальной точкой в деконструкции, после которой уже пора было конструировать. Но как в первой фазе этого процесса (деконструкция), так и во второй (конструирование) в центре внимания остаются формальные приемы, или, иначе говоря, фактура произведения. В. Б. Шкловский очень точно уловил задачи этого «воскрешения слова» в форме, освобожденной от языковых условностей, причем он писал об этом в самом начале своего осмысления футуризма, в 1913 году, и именно из этого его наблюдения родился формализм.

Конечно, в этом проекте, целью которого было создать совершенно новый предмет литературы, ориентированный только на самое себя, как на виртуальное пространство, в котором он сам себя выстраивал, была немалая доля утопизма. И это отчасти объясняет те трудности, с которыми очень быстро столкнулся авангард.

В живописи перспективы выглядели весьма многообещающими (искусство XX века покажет, что так оно потом и оказалось): принципы супрематизма, предложенные К. С. Малевичем, которые захватывают одновременно высшую фазу процесса деконструкции и начало процесса реконструкции, а также «аналитические» эксперименты П. Н. Филонова — ограничимся только этими двумя примерами — дали грандиозный импульс таким формам искусства, в которых можно было экспериментировать вне связи с какими бы то ни было проявлениями нарративности.

В словесности ситуация оказалась сложнее: заумь, которую А. Е. Крученых в предисловии к своей книге 1916 года «Вселенская война» называет поэтическим аналогом супрематизма в живописи, очень быстро продемонстрировала, что ее возможности ограничены. Зачатки этих трудностей сказывались, например, в сведении поэмы к одному звуку, которое предлагал В. Гнедов уже в 1913 году в своей «Поэме конца». Литература должна была как-то реагировать: авангард уже объявил о смерти романа, и теперь декларировалось, что поэзия может быть только фонической (или, как сегодня говорят, звуковой). То, что А. В. Туфанов в 1920-е годы объявляет себя прямым последователем В. В. Хлебникова и пытается вернуть на повестку дня заумную поэзию в самой радикальной ее форме, весьма красноречиво иллюстрирует эту ситуацию.

Заумный язык, которым пишет Туфанов в это время, основан на понятии текучести, и его следует рассматривать как один из возможных вариантов развития абстракции, в том виде, как ее представлял себе исторический авангард. Мы покажем, что понятие текучести, связанное, с одной стороны, с философией А. Бергсона, а с другой — с наследием Гераклита Эфесского, которое в то время популяризирует М. О. Гершензон, будет оставаться в центре внимания на протяжении всего Серебряного века. Это коснулось всех: символистов, потом поздних заумников, таких как Туфанов и его ученики (будущие обэриуты), и многих других. Идея текущей воды, которая может находиться одновременно всюду, оставаясь однородной, совпадала с самой сутью философских и эстетических взглядов поколения: охватить сразу всю полноту мира, в вечности его нескончаемого обновления, а затем вложить эту полноту или эту «прекрасную мгновенность» (по выражению Туфанова) в художественную форму, которая бы отразила ее в точности. История показала: эта идея была своего рода «оптическим обманом», что стало понятным в 1930-е годы.

Причины разочарования в этой идее были многочисленны, и ясно, что идеологическая позиция власти сыграла здесь важную роль. Но все-таки назвать эту причину единственной было бы слишком просто. Хотя многих деятелей авангарда репрессировали, а власть на долгие годы навязала искусству нелепую эстетическую систему (нелепую уже потому, что была навязана), не следует считать это единственной причиной начавшегося в конце 1920-х годов ухода авангарда со сцены. Социалистический реализм был попыткой, хоть и раздутой, но, в конце концов, довольно логичной, вернуть в центр внимания то, что раньше называли «содержанием», со всей «нарративностью» (в широком смысле), которая с ним связана. С этой точки зрения просто продолжалось колебательное движение литературы, которая после десятилетий формальных экспериментов должна была, вероятно, возвратиться к более традиционным способам выражения. Гораздо большая ошибка идеологов соцреализма — введение контроля за содержанием. Но литература умеет себя защитить, и ее история в Советском Союзе доказала, что навязать литературному процессу единственный путь развития невозможно. Фигура Хармса, которому посвящены многие статьи в этой книге, и особенно его показательный уход из поэзии в прозу могут служить неопровержимым доказательством этого. В книге «Даниил Хармс и конец русского авангарда» (1995) мы уже имели случай показать, что творчество этого писателя в тридцатые годы органически вписывалось в литературные процессы позднего европейского авангарда, в то, что делали предшественники экзистенциализма. Для них, — например, для Р. Домаля — «абсурд» стал «очевидностью» (ср. эссе этого французского писателя, сгруппированные под заголовком «Абсурдная очевидность»[8]).

В этой перспективе исследование метафоры текучести, о которой мы говорили выше, очень наглядно с точки зрения демонстрации процессов, важных для всего поколения позднего Серебряного века. Тем более что она встречается не только у Туфанова или в первых литературных опытах Хармса, но и у многих их современников, которые видели в образе текущей воды не только метафору бесконечно обновляемого времени, в точности соответствующую определенному утопическому видению, характерному для авангарда, но еще и метафору вселенского языка, способного выразить «все» разом. В тридцатые годы вода застыла, она стала «твердой, как камень» (по словам Л. С. Липавского в его «Исследовании ужаса»). Этот яркий образ можно связать со словами «не течет великая река» в начале «Реквиема» Ахматовой: застывшая река — емкая метафора для судьбы, постигшей в тридцатые годы поэтическое слово и самих поэтов. Это также точная метафора крушения надежд авангарда, который верил, что им обретено текучее слово, способное выразить мир во всей его полноте. Этот образ прекрасно отражает и положение человека абсурда в мире, в котором отказ от времени приводит не к долгожданному бессмертию, а к одной-единственной вечности — к Смерти.

В конце «Реквиема» есть какой-то проблеск надежды, если не экзистенциальной, то во всяком случае на уровне поэтики. В «Старухе» Хармса, написанной практически в то же время, что и поэма Ахматовой, надежды нет: в конце повести человек преклоняет колена перед гусеницей, безысходность царит в этом мире, где пульсирует пугающая тишина отсутствия Бога. Это отсылает нас к литературным процессам, происходившим не только в России. Вечные вопросы человека, брошенного в мире, которого он не понимает, мы обнаруживаем в литературе разных стран, и особенно там, где утопическая мысль проявлялась в наиболее радикальных формальных экспериментах: «Старуха» была написана незадолго до первых экзистенциалистских текстов и незадолго до появления в Европе «литературы абсурда». Конечно, эти вопросы волновали человека модерна постоянно, и мы просто оказываемся свидетелями смены периодов оптимизма и пессимизма в тех ответах, которые он на них получает. Это отчасти объясняет параллели, которые можно провести между Хармсом и Ф. М. Достоевским, а также — Гоголем.

«Чувство абсурдности» мира (А. Камю), которое не покидало Хармса и многих его современников, связано с трагическим осознанием того, что индивид и окружающий его мир разделены огромным пустым пространством. Проза Хармса тридцатых годов страница за страницей рассказывает об этой пустоте, которая разрушает идиллическую текучесть мира, а также о жестокости отношений, которые порождает такая раздробленность реальности. С Хармсом могла произойти настоящая эстетическая катастрофа, ведь его возвращение (пусть частичное) к повествовательности грозило подвести его к полной пустоте, следствием которой могло бы стать абсолютное молчание: «Уж лучше мы о нем не будем больше говорить», — как сказано о рыжем человеке, о котором нам обещали рассказать и которого на самом деле не было. Но именно в тот момент, когда могла разразиться агония литературы, происходит чудо — чудо, опять же, связанное с автореференциальной составляющей литературы, которая лежит в основе всякого произведения. Когда текст оказывается лишен содержания, которое могло бы стать объектом повествования, когда о пустоте уже нечего сказать, кроме того, что в ней ничего нет, от текста остается только сам текст. И становится ясно, что творчество Хармса в тридцатые годы говорит тоже — о себе самом, несмотря на то, что его главной задачей было показать трагизм существования. Получается, что и здесь мы сталкиваемся с тем же зеркальным эффектом, который до того замечали в структуре ряда произведений: как выясняется, ни один текст не свободен от этого приема.

Абсурд в литературе, в той его форме, которая сложилась в конце тридцатых годов, был выходом безнадежности, а она следовала из тех обстоятельств, что окружали закат авангарда в России. Но очевидно, были и другие формы. Набоков, находившийся в относительно более спокойных условиях эмиграции, представляет собой, может быть, лучший пример совершенного равновесия между некоторой вновь обретенной «нарративностью» и открыто выраженной осознанной метанарративностью. С этой точки зрения можно сказать, что Набоков проложил путь постмодернизму, а точнее, тому направлению в постмодерне, которое возведет узаконенный «обман» в число своих основных принципов, присоединившись к мнению героя «Отчаяния»: «всякое произведение искусства обман».

Может показаться, что описанные свойства характерны только для литературы эпохи модерна. Действительно, автореференциальная составляющая литературы в XX веке обретает такую важность или, по крайней мере, становится настолько заметной, как никогда не была до того. Но мы хотим показать, что эта составляющая сопутствует литературе постоянно, а задача читателя — найти ее признаки. Такое приглашение читателя к активному участию в выстраивании смысла достаточно ново, и в результате приобретает особую актуальность проблема рецепции произведения. Перечитывание классиков, в особенности, может быть, самых «классических» из классиков, в этом смысле представляется важнейшим делом. И мы должны быть благодарны периоду модерна за то, что он дал нам этот новый взгляд, который позволит обогатить восприятие классических текстов, часто по ходу истории — ив XIX и в XX веках — затруднявшееся тем, что в дело замешивались политические вопросы. Удивительная слепота В. Г. Белинского в отношении Гоголя, а потом Достоевского, катастрофические «Очерки гоголевского периода русской литературы» (1855) Н. Г. Чернышевского на долгие годы задали определенное восприятие этих классиков, тем более что в советское время мнение Белинского, Чернышевского и критиков их «лагеря» стало считаться единственно верным и основополагающим.

Чернышевский сталкивает Гоголя с Пушкиным, которому ставит в вину его эстетизм. Он сталкивает «содержание» и «форму», сатиру — и литературную игру и т. д. Он не понимает самой сути литературы и, очевидно, понимает Гоголя еще хуже, чем Пушкина. Возможно, лучший ответ на его текст дал Хармс 15 декабря 1936 года, накануне сталинских церемоний, посвященных столетию со дня смерти поэта:

О Пушкине

Трудно сказать что-нибудь о Пушкине тому, кто о нем ничего не знает. Пушкин великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И Бисмарк по сравнению с Пушкиным ничто. И Александр I и II, и III просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по сравнению с Пушкиным пузыри, только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь.

А потому, вместо того, чтобы писать о Пушкине, я лучше напишу вам о Гоголе.

Хотя Гоголь так велик, что о нем и написать-то ничего нельзя, поэтому я буду все-таки писать о Пушкине.

Но после Гоголя писать о Пушкине как-то обидно. А о Гоголе писать нельзя. Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу[9].

Через сто лет после смерти Пушкин оказывается в центре бесконечных рассуждений о природе своей «современности» — об этом с иронией и комизмом и говорит Хармс в тексте, написанном, естественно, «в стол».

В конце концов, все сводится к проблеме восприятия литературного произведения, к которой необходимо будет обратиться в рамках нашего разговора о «новизне» в литературе. Чем больше у писателя признаков «новизны», тем произвольнее его восприятие. В качестве доказательства можно предложить хотя бы грандиозное недоразумение с Гоголем, из которого критика долго и ожесточенно делала реалиста (а он им не был), и с Пушкиным, которого впоследствии «реабилитировали» и отмыли от обвинений «утилитаристской» критики 50–60-х годов XIX века.

Пушкин ведет автореференциальную игру постоянно, и не удивительно, что именно формалист Шкловский первым сравнил его со Стерном в статье 1923 года «Евгений Онегин (Пушкин и Стерн)»[10]. Иногда эта игра у Пушкина подчеркнута, например, когда он иронизирует по поводу избитой рифмы «розы — морозы». Однако иногда она менее заметна. Об этом пишет в своей статье о поэтике Пушкина Б. М. Гаспаров, который приводит как пример (эпизод смерти Ленского) строфу: «Тому назад одно мгновенье / В сем сердце билось вдохновенье. / Вражда, надежда и любовь, / Играла жизнь, кипела кровь». Неоригинальность рифмы, образ «кипела кровь» и, в более общем смысле, интонация, напоминающая самые избитые клише элегической поэзии, показывают, что Пушкин здесь не просто оплакивает смерть поэта, а иронически имитирует поэтический стиль самого Ленского. Кроме собственно повествования, здесь присутствует размышление о поэзии как таковой. И по той систематичности, с которой эта составляющая возникает в творчестве Пушкина, понятно, что его сюжет — это прежде всего сам процесс письма. Как говорит Гаспаров: «Целью его творческих усилий является не трансцендентный смысл, находящийся по ту сторону словесного произведения и лишь намеками проглядывающий в разрывах литературной ткани, — но само это произведение как таковое»[11].

«Домик в Коломне» (1830) — безусловно, одно из произведений, где Пушкин дальше всего заходит в этом направлении, по крайней мере в нем эти проявления наиболее заметны. Кто-то может решить, что сюжет поэмы — история мужчины, который, переодевшись кухаркой, проник в дом вдовы и ее дочери, и тайна оставалась нераскрытой, пока его не застали за бритьем. Но тогда получится, что это просто шутка, водевильчик, разыгранный с блеском талантливым рифмоплетом. Советская критика, всегда проявлявшая невероятную смелость интерпретаций, увидела тут интерес к простому народу, или еще — провокацию поэта, от которого, после его возвращения с Кавказа, где шла русско-турецкая война, журналисты-реакционеры ждали патриотических выплесков. Если бы даже и так, это мало что объяснило бы, потому что в поэме прежде всего поражает — и это было многократно прокомментировано — прощание с четырехстопным ямбом, который господствовал в поэзии XVIII века («Четырехстопный ямб мне надоел: / Им пишет всякий. Мальчикам в забаву / Пора б его оставить…»[12]), а также использование новой поэтической формы (октавы, написанной пятистопным ямбом). Другая поразительная вещь — то, что Пушкин последовательно описывает все, что он делает. И последнее: это описание растягивается на десять строф — восемь в начале и две в конце, при том что в поэме их всего сорок. Это если не считать строф или частей строф внутри повествования, которые представляют собой отступления от него.

Итак, сюжетом, без всяких сомнений, является сам процесс написания поэмы, а также долгое размышление о поэзии в целом. Даже когда поэт все-таки погружается в саму рассказываемую историю в начале девятой строфы, он по ходу дела комментирует «ситуацию творчества», да еще и педалирует клишированную формулу «жила-была»:

Усядься, муза; ручки в рукава,

Под лавку ножки! Не вертись, резвушка!

Теперь начнем. — Жила-была вдова…[13]

Конец поэмы в провокационной форме подводит нас к тому, чтобы задаться вопросом, о чем же все-таки в ней говорится: («Как, разве все тут? шутите!»; «Ужель иных предметов не нашли?»[14]). Что касается последней строфы, тут все достаточно ясно сказано: «Больше ничего / Не выжмешь из рассказа моего»[15] — из рассказа ничего не выжмешь, кроме самого рассказа, в котором, как мы видим, речь вовсе не о кухарке, тем более что она совсем и не кухарка. Что же тогда хочет сказать Пушкин?

Ясно, что прежде всего тут присутствует разговор о процессе письма. И он не ограничивается комическим или лирическим рассуждением об октаве или метрике. Ирония и пародийное отношение затрагивает и сам жанр произведения. В начале истории нам представляют героиню Парашу в таком антураже, который заставляет предположить, что нас ждет описание любовной истории в духе сентиментальных романов: ее уже назвали «красотка наша», она и томная, и много работает, живет одна с матерью и так далее. Очевидно, по законам жанра и по воле читательских ожиданий, тут должен появиться некий герой и, в зависимости от тональности повествования, либо составить ее счастье, либо соблазнить и толкнуть на самоубийство. Действительно, герой появляется, но все ожидания оказываются обманутыми (не зря ведь он появляется переодетым!). Идет пародийная игра с привычными и даже незаменимыми клише, которые присущи определенным жанрам. Эта игра дополнительно подчеркивается окружающим текстом, даже если речь идет о простеньком затрепанном образе. Например, говорится, что летом, когда ставни дольше оставляли открытыми, «Бледная Диана / Глядела долго девушке в окно», — за этим немедленно следует комментарий в скобках: «(Без этого ни одного романа / Не обойдется; так заведено!)»[16]. Итак, с одной стороны, непропорциональность структуры романа, которую мы показали, превращает ее в некоторый гибрид форм, но, с другой стороны, игровая и пародийная составляющая ведет нас еще дальше, поскольку затрагивается проблема жанра в целом. «Так вот, — восклицает Пушкин, — куда октавы нас вели!»[17]

Если в «Домике в Коломне» все это на поверхности, то в других произведениях такие приемы часто ускользают от взглядов критики. Анализ «Руслана и Людмилы» (1821) оказывается очень показательным в этом отношении и демонстрирует, что всего Пушкина, начиная с самых первых текстов, имеет смысл рассматривать под представленным нами углом зрения. Этой поэме мы посвятили статью, где хотим доказать, что «Руслана и Людмилу» не следует давать читать детям. О поэме написано немало глупостей, например в самом серьезном французском литературном справочнике читаем: «Скажем сразу, что это произведение дебютанта, и в нем прослеживаются многочисленные влияния»[18]. Тот, кто написал эти строки, очевидно, ничего не понял в поэме: он считает влияниями, и, соответственно, грехом молодости, тот волшебный калейдоскоп из отблесков других произведений, которые Пушкин, несмотря на свой юный возраст, не только прочел, но и усвоил до такой степени, что смог составить из них, прибегая к искуснейшему пародированию, нечто совершенно новое. Мы покажем еще, что, кроме рассказа о Руслане, главное занятие которого — вздыхать по своей возлюбленной, и о Людмиле, фривольность которой иногда приводит в замешательство, эта поэма также говорит о себе самой и о литературе, она с бесспорным кокетством отражает саму себя в непрестанной игре отражений и автоотсылок. То же касается и прозы Пушкина: запутанность повествования, которую можно заметить, например, в «Метели» или в «Капитанской дочке», играет все ту же роль метадискурса, так же как в последнем из этих двух произведений — зеркальная структура, которая определяет его композицию.

Проза Гоголя тоже очень хорошо подходит для такого анализа, поскольку в этой прозе сама фактура своим богатством привлекает внимание читателя к принципам ее построения даже больше, чем рассказываемая история, которая, как в свое время заметил Юрий Тынянов, сводится к нескольким словам (как человек потерял свой нос и как он его нашел; как человек, которого принимают за «ревизора», умудряется запугать целый город, а потом уехать; как другой мошенник сколачивает себе воображаемое состояние, скупая «мертвые души» у помещиков, которые с радостью от них избавляются, и так далее). И так же, как у Пушкина, это свойство проявляется в гоголевских текстах с самого начала: в 1832 году писатель вставляет в свой украинский цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» странную историю «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Во-первых, возникает вопрос, что в ней, собственно, украинского? Но главным образом, конечно, задумываешься, о чем же на самом деле рассказывается в этой истории. Она пересыпана бесконечной болтовней соседа Сторченко, которая перемежается бормотанием Шпоньки, не способного, совсем как потом Акакий Акакиевич, закончить фразу (для нас это выливается в очередное, тоже метадискурсивное, отступление от хода рассказа: «Не мешает здесь и мне сказать, что он вообще не был щедр на слова»[19]). Тут же следуют непропорциональные описания, вроде описания обеда, где начинает воплощаться «новый замысел тетушки», который дает название пятой главе и о котором мы так ничего и не узнаем, или описание допотопной брички, в котором уже улавливаются некоторые пассажи будущих «Мертвых душ» или «Коляски». Помимо того, являются всякие «наросты» в повествовании, связанные в первую очередь с полной неспособностью героя совершить хоть малейшее действие: этот самый герой в критический момент, когда решается вопрос о его будущей жизни (и женитьбе), впал в крайнее смущение, «ободрился, и хотел было начать разговор; но казалось, что все слова свои растерял он на дороге», и после четверти часа молчания он наконец выдавливает из себя слова: «Летом очень много мух, сударыня!»[20] Его несостоятельность абсолютна и распространяется даже на отношения с противоположным полом: когда тетушка говорит, что он должен жениться (ему 38 лет), он в панике отвечает: «Как, жена! <…>…я еще никогда не был женат… Я совершенно не знаю, что с нею делать!»[21] Но эта несостоятельность героя, составная часть фабулы, в конце концов становится метафорой неспособности самого текста двигаться дальше. Как это получается?

Повествование начинается вполне традиционно с упоминания о детстве героя и о годах его становления. Но это лишь видимость. На самом деле фрагменты его биографии, которые нам сообщаются, не дают о нем практически никакой информации. Каждый раз, как начинается какая-нибудь линия, которая могла бы быть информативна, если бы имела продолжение, она сейчас же обрывается и теряется во множестве отступлений, которые переходят в детальные описания, и, в конце концов, отдаешь себе отчет, что в этом тексте нет вообще ничего, что могло бы составить правдоподобную фабулу. Наоборот, любой детали, которая в «нормальном» повествовании появилась бы «между делом», уделяется непропорционально много внимания, это тормозит движение рассказа, и в результате повествование вовсе не может продолжаться. Получается, что Гоголь показывает не столько бессвязную историю жизни Шпоньки, сколько механизм функционирования повествования, а точнее, механизм его не-функционирования, что, впрочем, одно и то же. Его игра с читательскими ожиданиями и их обман — это способ привлечь внимание читателя к механизмам повествования. Тут не скажешь «так вот что он описывает» (это была бы история Шпоньки), а скорее, «вот как он пишет» (соответственно, история истории). Поэтому нам уже не так важно знать, что произойдет дальше, и текст может оборваться где угодно: повествование выдыхается, теряется под грузом отступлений и стилистических изысков и наконец заканчивается молчанием, речь обессиливается, так же как и сумбурные, всегда неоконченные высказывания героя.

Это объясняет конец рассказа: как и принято в классическом повествовании, глава заканчивается на фразе, которая должна пробудить интерес читателя и подтолкнуть его, не мешкая, продолжить чтение следующей главы («Между тем в голове тетушки созрел совершенно новый замысел, о котором узнаете в следующей главе»[22]) — Но никакой следующей главы нет, и рассказ резко обрывается на этом месте. И что самое примечательное, читатель знал об этом с самого начала. Ведь еще перед тем, как начать рассказ о жизни Шпоньки, повествователь предупредил, что конца он не знает, потому что его «старуха» использовала последние листки тетради, чтобы печь пирожки (между прочим, очень вкусные), а память у него слишком скверная, чтобы вспомнить, о чем там шла речь. Ясно, что, в отличие от читателя конца XX века, привыкшего к таким ходам, поскольку для постмодернизма это дело обычное, читатель XIX века не мог считать это нормальным, и его, еще больше, чем нас сегодня, должен был занимать вопрос, ради чего ему рассказали эту историю. А ответ на этот вопрос, вполне, кстати, правомерный, дается в самом начале повествования, в первой фразе рассказа: «С этой историей случилась история»[23]. Сюжет рассказа — не история Шпоньки, а история самой истории.

В этом произведении, относящемся, между прочим, к самому началу его писательской карьеры, Гоголь достигает отчаянной новизны: по своей металитературной составляющей, доведенной до предела, по своей радикальной автореференциальности, по игре с читательскими ожиданиями, по обнажению приемов, которые определяют его структуру, по своей искусно подчеркнутой незавершенности этот текст больше напоминает некоторые эксперименты в духе модерна, абсурда или постмодерна XX века, чем украинскую историю в фольклорном стиле. И поэтому неудивительно, что у Гоголя и дальше обнаруживается множество приемов, схожих с теми, что мы будем анализировать в этой книге, — например, в статьях о Хармсе, у которого в начале одного незавершенного текста читаем: «В два часа дня на Невском проспекте или, вернее, на проспекте 25-го Октября ничего особенного не случилось»[24] — этот зачин до странности напоминает начало второй главы из истории Шпоньки: глава называется «Дорога», и ее первые слова: «В дороге ничего не случилось замечательного»[25]. В результате мы можем по-новому взглянуть и на проблему незавершенности того или иного текста, например «отрывок» «Рим» (1842), и вообще другими глазами перечитать петербургские повести Гоголя, воспринимая их как главы одной книги, составленной по зеркальному принципу и содержащей развернутый и богатый дискурс об искусстве.

Как мы показали, уроки, преподанные модерном, дают хорошую базу для того, чтобы по-иному проанализировать написанное классиками. Именно по этой причине мы намеренно выбрали произведения самых известных писателей. Мы считаем, что этот метод можно обобщить. Очевидно, что с Достоевским он также срабатывает. Часто творчество этого писателя разделяют на два периода: до каторги и после. До каторги мы имеем дело с писателем одновременно социалистического и романтического толка, произведения которого вписываются в традицию той «натуральной школы», из принадлежности к которой Белинский сделал абсолютный критерий оценки и к которой он немного поторопился причислить Гоголя. После каторги и после окончания переходного периода, который завершается «Записками из подполья» (1864), Достоевский писатель, обновивший свои убеждения. Для одних он реакционер, для других — религиозный писатель, третьи считают, что он обновляет эстетику романа (и создает такие разновидности, как «роман-трагедия», «полифонический роман» и так далее). Все это, конечно, соответствует реальности, но не отвечает на вопрос о том, что же объединяет оба эти периода. Нам кажется, что ответ на этот вопрос можно найти в той металитературной составляющей, которую обнаруживаешь на каждой странице его книг, причем с самых первых произведений (как у всех новаторов). Взять хотя бы его первый роман «Бедные люди». Можно, конечно, вместе с Белинским порадоваться появлению нового писателя, озабоченного социальными проблемами, но действительно ли это самое важное? Не интереснее ли увидеть в «Бедных людях» (1846) диалог с Гоголем, причем не только на уровне сюжета, который напоминает «Шинель» (трагическая судьба существа, лишенного того, о чем оно мечтает, история, в которой, как заметил в свое время К. В. Мочульский, замена шинели на женщину выглядит особенно значимо: «<…> вместо вещи (Шинель) поставил живое человеческое лицо (Вареньку) <…>»[26]); интересно также упоминание самим героем писателя, против которого он восстает и которого противопоставляет… Пушкину — им он восхищается (вспоминается текст Хармса, цитированный выше). Сравнение Девушкина и Акакия Акакиевича на первый взгляд кажется логичным, но при внимательном прочтении понимаешь, что они различны абсолютно во всем: по существу, Достоевский выворачивает детали гоголевской повести, прежде всего очеловечивая героя, который у Гоголя остается механической куклой; кроме того, Достоевский наделяет своего героя даром слова — у Акакия было только косноязычие; и, наконец, дает ему возможность в ясной форме выражать свои взгляды на литературу, какими бы они ни выглядели наивными. Можно пойти еще дальше и сказать, что одна из задач, поставленных Достоевским в своем первом романе, а потом и в следующих, — это воспроизвести типы личности, относящиеся к определенной литературной традиции, а потом, перенося их в другой контекст, превзойти те жанры, из которых он заимствует принципы построения своих текстов. Так в «Бедных людях» Достоевскому удалось связать (контрастно их сочетая) принципы «натуральной школы» («психологический очерк»), сентиментализм (который просматривается в лирических порывах влюбленного Девушкина, в чистоте и самоотверженности, которыми отмечено его чувство) и социальный роман, не говоря уже о модном в то время эпистолярном романе: ситуация, когда корреспонденты переписываются, находясь в нескольких метрах друг от друга, выглядит пародией на эту моду.

Проблема жанра останется важной темой и в следующих произведениях Достоевского. Часто она даже подчеркивается, например, в первом романе, где герой считает, что сам знает, как нужно писать. Ясно, что в манере письма молодого Достоевского заметны следы книг, которые он прочел, но было бы некорректно видеть в ней лишь систему различных влияний. На самом деле производит впечатление именно та смесь, из которой вырастает новая манера письма: Достоевский связывает разнообразные влияния друг с другом, включает их в диалог и таким образом возвышает каждое из них и создает собственную манеру. Тынянов в знаменитой книге 1921 года о Достоевском и Гоголе[27] первым стал размышлять в этом направлении и показал, как Достоевский «играл» гоголевским стилем, особенно в 1840-е годы, пока не отошел от этой линии. Тынянов также показывает, что, хотя присутствие Гоголя совершенно очевидно, это присутствие следует рассматривать не столько как влияние, сколько как взаимодействие и отталкивание.

Во многих произведениях Достоевского есть пародийная составляющая, которую не всегда оценивают по достоинству. А она тем не менее имеет важнейшее значение, и не обязательно объектом пародирования становится какой-то конкретный писатель, скажем Гоголь, который в это время заметен во всех произведениях Достоевского (особенно в «Двойнике», но так же и в «Хозяйке», где смесь фантастического и фольклорного устроена совсем как в рассказе Гоголя «Страшная месть», но пародийно переплетается с чертами авантюрного романа: разбойниками, выстрелами и т. п.). Эти произведения становятся сценой настоящей дискуссии о литературных жанрах, в которой определенный жанр подчеркивается иногда даже слегка преувеличенно, а потом исчерпывается: так история безумного музыканта и договора с дьяволом в первой части неоконченного романа «Неточка Незванова» напоминает романтизм Э.-Т.-А. Гофмана (или В. Ф. Одоевского), но эти жанровые признаки подчеркиваются даже слишком, а потом продолжение первой части уводит нас совсем в другую сторону. В очередной раз это оказывается скорее экспериментом с жанром произведения (и попыткой подвергнуть этот жанр сомнению), чем использованием на практике традиционных приемов. Следовательно, писательская манера Достоевского строится на преодолении существующих моделей, и Гоголь — не единственный пример из молодости, который он таким образом оркеструет: перед нами проходят все модные в то время жанры, от романа-фельетона до социального романа, от сентиментальной мелодрамы до приключенческого романа и романа с тайной, О. де Бальзак, Ч. Диккенс, Э. Сю, Ф. Сулье, В. Гюго, Гофман и многие другие.

С точки зрения изучения жанров анализ первого большого романа Достоевского «Униженные и оскорбленные» (1861), о котором часто пишут как о переходном и достаточно слабом произведении, оказывается весьма продуктивным. Роман состоит из двух линий, почти совершенно независимых друг от друга. Первая линия — любовь Наташи — явственно восходит к сентиментальной мелодраме, а вторая — история маленькой Нелли — напоминает Гофмана и в то же время в ней есть переклички с «Лавкой древностей» (1840) Диккенса. Противники романа обрушивались на эти черты сходства с английским романом, даже усматривали плагиат: они не поняли, что эти созвучия — составная часть замысла романа. Так же как имя Гофмана явно названо, роман Диккенса тоже упоминается с помощью весьма красноречивых деталей: Достоевский дает своей героине то же имя, что и у героини английского романа, заключает такой же странный секретный союз между ней и стариком, как и у Диккенса, — таким образом Достоевский делает сходство весьма заметным, и даже слишком заметным.

При этом нужно констатировать, что ключевые сцены со слезами, которые сопровождают мелодраматическую линию повествования, отмечены такой чрезмерностью, что подозреваешь их в пародийности.

Итак, привлекает к себе внимание прежде всего не то, что писатель по-разному обходится с этими линиями своего повествования, а то, что эти жанры представлены вместе и в одном и том же произведении. Если понять это, сосуществование двух интриг, разделенных почти искусственно и объединенных, что весьма показательно, с помощью фигуры повествователя, представляется исполненным особого смысла, а вовсе не недостатком архитектурного устройства романа. Более того, архитектура романа как раз и оказывается в центре внимания.

Игра с ультракодифицированными жанрами встречается и во всех последующих произведениях Достоевского, независимо от их содержания.

Еще один хороший пример — «Записки из подполья» (1864). С точки зрения содержания это произведение подводит итог прошлому, готовя одновременно почву для следующих романов. Но то же самое можно сказать и о литературно-эстетической стороне: тут к полемике против организаторов принудительного счастья и социальных утопий, унаследованных от Ж.-Ж. Руссо, добавляется чисто литературная полемика — во второй части романа, той самой, за которую Достоевского ругали те, кто не понял его замысла, или не захотел понять, в том числе и Набоков.

Часто можно прочитать, что вторая часть романа, повествовательная, служит плохой иллюстрацией к первой, теоретической, части и что их соединение искусственно. Это, конечно, не верно ни в психологическом, ни в философском плане, которых мы, однако, касаться не будем. Но это столь же неверно и в чисто литературном плане. Во второй части история чистосердечной проститутки Лизы — ситуация, типичная для социального романа с примесью романтизма. Но названный жанр имеет свои обязательные черты: юная проститутка должна оказаться спасенной героем, который также должен быть чист, а здесь ее унизили и оскорбили, а потом еще и выгнали. Рассуждение о природе повествования мы обнаруживаем и в речах героя, который комментирует собственный стиль («…я тут зарапортовывался в какой-нибудь такой европейской, жорж-зандовской неизъяснимо благородной тонкости»[28]) и отвергает чувства, которые мог бы испытывать, если бы не происходил из подполья: «И таков проклятый романтизм всех этих чистых сердец! О мерзость, о глупость, о ограниченность этих „поганых сантиментальных душ“!»[29] Пародийность очевидна, и она даже подчеркивается в начале второй части, эпиграфом к которой поставлены строки Н. А. Некрасова:

Когда из мрака заблужденья

Горячим словом убежденья,

Я душу падшую извлек,

И, вся полна глубокой муки,

Ты прокляла, ломая руки.

Тебя опутавший порок.

Когда забывчивую совесть

Воспоминанием казня,

Ты мне передавала повесть

Всего, что было до меня,

И вдруг, закрыв лицо руками,

Стыдом и ужасом полна,

Ты разрешилася слезами,

Возмущена, потрясена…

Трудно было бы придумать что-то более язвительное, тем более что в подписи сказано только: «Из поэзии Некрасова», как будто эти стихи могли быть взяты из любого его произведения! Что касается «и т. д.», здесь ясно показывается, что мы можем угадать продолжение, где говорится о прощении, которое получает падшая женщина, и все кончается словами (саркастически произнесенными героем дальше в повести): «И в дом мой смело и свободно / Хозяйкой полною войди!»[31] Налицо обилие литературных штампов, и Достоевский высмеивает все это не только своим «и т. д.», но также историей, где герой унижает и выгоняет из дома проститутку, готовую раскаяться, которую в шаблонном произведении, вроде стихотворения Некрасова, обязательно бы спасли и приютили. Следовательно, в «Записках из подполья» в дополнение к ощутимой сложности на уровне психологической структуры, а также идеологической и философской организации текста со всей очевидностью присутствует еще и металитературная (автореференциальная) составляющая.

Удивительно, что Набоков не заметил этой стороны творчества Достоевского: он видит только смесь западных «готических романов» с «религиозной экзальтацией, переходящей в мелодраматическую сентиментальность»[32]. Еще он упрекает Достоевского в безвкусице — его сентиментальность нужна только для того, чтобы вызвать сочувствие читателя, и не преследует никаких художественных целей. Все держится только на интриге, и Достоевский оказывается «прежде всего автором детективных романов»[33], умеющим «мастерски закрутить сюжет и с помощью недоговоренностей и намеков держать читателя в напряжении»[34], но его книги не выдерживают повторного прочтения.

«Записки из подполья» (это, по мнению Набокова, заметки «маньяка», причем такие «посредственные подражатели Достоевского, как французский журналист Сартр, продолжают пописывать в том же духе и по сей день»[35]) он критикует за «назойливое повторение слов и фраз», за «стопроцентную банальность каждого слова» и за «дешевое красноречие…»[36]. Удивительно, что Набоков совсем не задумывается о смысле именно такого устройства произведения: из двух частей, которые кажутся автономными только на первый взгляд. Для него только после первой части, которую он называет «прологом», со второй главы второй части «начинается действие»[37]. Набоков имеет в виду только историю Лизы, но он мог бы вспомнить фразу Гоголя из «Ивана Федоровича Шпоньки и его тетушки»: «С этой историей случилась история».

Так же близоруко разбирается «Преступление и наказание» (1866): Набоков в нескольких строках уничтожает роман, ругая его за банальность. По мнению Набокова, банальностью является сцена чтения Евангелия Раскольниковым и Соней, в ней начало раскаяния Раскольникова отмечено фразой, «не имеющей себе равных по глупости во всей мировой литературе»[38]. Набоков считает, что нет никакого смысла в треугольнике «убийца и блудница» и «вечная книга», это просто набор литературных клише: этим двум персонажам нечего делать вместе уже потому, что «Христианский Бог <…> простил блудницу девятнадцать столетий назад», а «убийцу следовало бы прежде всего показать врачу», «убийца и блудница за чтением Священного Писания — что за вздор! Здесь нет никакой художественно оправданной связи. Есть лишь случайная связь, как в романах ужасов и сентиментальных романах. Это низкопробный литературный трюк, а не шедевр высокой поэтики и набожности». И в отношении ремесла Сони: «Перед нами типичный штамп. Мы должны поверить автору на слово. Но настоящий художник не допустит, чтобы ему верили на слово»[39].

Как правило, никогда не бывает совершенно очевидным, что литература преимущественно говорит о самой себе, но это как раз то самое, что выставляется напоказ литературой модерна, иногда даже весьма настойчиво, например… у самого Набокова. Этот дискурс кроется в мельчайших деталях произведений, порой — в самой незначительной метафоре. Тут как раз и требуется второе прочтение, которое бы учитывало такой двойной смысл текста. Совсем как метафора, любое литературное произведение развивается в двух планах: один — открытый, эксплицитный, это — «содержание», другой — скрытый, имплицитный, и его смысл нужно искать в формальной организации текста. Без этой двойственности нет литературы, как нет литературы без метафоры. В каком-то смысле «форма» всегда является частью «содержания», и она всегда, только в разной степени, является его метафорой. Это объясняет, почему в каждом произведении всегда есть некоторая степень зеркальности, обеспечивающая ему структуру еп abyme, «текста в тексте», без которой никогда не удается обойтись. Этого и не захотел увидеть Набоков у Достоевского (трудно поверить, что он правда этого не видел). Если перечитать «Преступление и наказание» и задаться вопросом, откуда появляется Свидригайлов, можно, конечно, ответить, что возникает из бреда Раскольникова, двойником которого сам же и является. Но можно также доказать, что он возникает из самой структуры текста: появляется в конце третьей части, произносит свое имя, представляясь, и эта же сцена повторяется в начале четвертой части, где он снова произносит свое имя. С первого взгляда может показаться, что это просто классический прием романа-фельетона, нужный только для того, чтобы читательский интерес не ослабевал до выхода следующей части (очередного номера журнала). Но мы находимся точно в середине романа (он состоит из шести частей), и этот повтор добавляет тексту новое измерение, а зеркальная структура становится метафорой раздвоенности героя.

Известно, что Достоевский писал свои романы достаточно быстро, так что можно предположить, что он создал эту устойчивую зеркальную структуру случайно. Но это совершенно неважно, а важно, что она там есть. Сознательно это было сделано или нет — ничего не меняет. Точно так же как совершенно не важно, сознательно ли Хармс, когда писал «Старуху», построил текст по схеме, напоминающей «Преступление и наказание», структурировав его тремя диалогами: первый — с самой старухой, главный диалог с Сакердоном Михайловичем (который стоит в центре произведения, так же как Свидригайлов) и, наконец, диалог с самим собой, который напоминает внутренние монологи Раскольникова со своим двойником.

Если пересмотреть под этим углом зрения историю литературы, понимаешь, что привычные категории (романтизм, реализм, модернизм и т. д.) не слишком хорошо работают, а иногда могут даже и помешать восприятию произведения. Творчество Достоевского приходится на период в истории русской литературы, который называют «реалистическим». По сути, это был период, когда интерес к форме был выражен слабо (это объясняет также упадок поэзии, наблюдавшийся в то время) и от литературы ждали представления реальности, про которую нас, с одной стороны, хотят заставить поверить, что это — «правда», а с другой стороны — что она единственный сюжет произведений, о которых идет речь. Но это, как мы видели, не совсем так. Иначе говоря, это было время упадка автореференциальной системы, которая действует независимо ни от чего в любом произведении искусства.

Исторически это было логическим продолжением использования самого понятия «натуральная школа», так же как и способ восприятия литературы, который эта школа навязала современникам. Эта тенденция сохраняла свои позиции в литературе и критике до конца XIX века, она была к тому же подкреплена идеологическими шаблонами, изобретенными критикой шестидесятых годов, которую формальные проблемы совершенно не интересовали. Главная идея состояла в том, что у литературы есть миссия: она должна «идти в народ». Для этого она должна быть «реалистической» — единственный способ описать социальную реальность, которую полагалось обличать. К тому же это надо было делать так, чтобы стало понятно «народу». Надо было стремиться к «искренности», к «простоте», а эти две характеристики идут вразрез с самой сутью литературы. Такая политизация литературы, а также «утилитаристские» идеи, которые из нее следуют, имели довольно серьезные эстетические последствия. Тому виной, в частности, и совершенно искусственное и антиисторическое увековечение, которое обеспечила этим идеям советская критика, когда были уничтожены все «формалистские» тенденции, сеявшие сомнения в правильности единственного назначенного пути.

Но, как было уже сказано, разговор литературы о себе самой никогда окончательно не прекращался, потому что вместе с ним умерла бы и сама литература, и у всех больших писателей эта составляющая берет верх, иногда вопреки воле самого писателя. Л. Н. Толстой может служить хорошим примером противоречий той эпохи, ведь он изо всех сил боролся против усложнения формы и старался в своих статьях об искусстве построить эстетические концепции именно на понятиях «искренности» и «простоты». Это было в конце XIX века, то есть во время грандиозных перемен, которые непосредственно и подвели к обновлению, принесенному модернистскими течениями начала XX века.

Толстой умер в том же 1910 году, когда Андрей Белый напечатал сборник статей «Символизм». Эта работа подводит итоги течению, господствовавшему в русской литературе в первом десятилетии нового века, и одновременно констатирует его закат. Совпадение значимо в том смысле, что теории великого романиста, иногда весьма пугающие, вошли в резкое противоречие с эстетической революцией, которая одновременно разворачивалась и была не чем иным, как очередным утверждением в своих правах модерна: ему все-таки удалось выжить, несмотря на несколько десятилетий приоритета «реализма» и в литературе, и в критике.

Символизм проложил дорогу более радикальным изменениям: сразу после него мы наблюдаем великий переворот, связанный с авангардом и затронувший не только литературу, но и пластические искусства, а также критику. В основе этой яркой вспышки лежал обновленный интерес к «форме» «как таковой», который связан с подчеркиванием — иногда весьма радикальным и даже агрессивным — автореференциальной составляющей произведения в такой степени, что стали появляться произведения, как, например, у беспредметников, которые говорят лишь о себе самих и полностью находятся в области чистого метадискурса (но сам он между тем абсолютно «реален»).

Дальше в истории русской литературы XX века будет, как мы знаем, происходить то же чередование двух тенденций, но в гораздо более политизированном контексте, чем прежде: после революции авангард и формалистов атакуют «пролетарские» писатели, которых поддержит власть, и в тридцатые годы установится примат социалистического «реализма». А между тем наблюдается более органическое развитие авангарда к деградированным формам, в том смысле что он (авангард) постепенно лишается своей утопической подоплеки и приближается к тому, что получило название «абсурда», — явление, которое можно констатировать по всей остальной Европе в это время. Одновременно делались попытки объединить эти две вечные для литературы тенденции.

Выдающимся примером такого стремления к синтезу можно назвать Набокова. Толстой хотел искоренить «запутанные завязки» и рассказывать «простые» истории; его противники-авангардисты были не менее радикальны и возвещали смерть романа, культ формы и обнажение автореференциального дискурса; Набоков же в своих романах устанавливает абсолютную гармонию притягательного содержания (на уровне нарратива, истории) и не менее значимого метанарративного содержания (истории истории), причем второе у него никогда не занимает такого положения, чтобы упразднялся первый уровень прочтения. И течение, которое потом назовут постмодернизмом, является более или менее удачной, иногда игровой и всегда — крайне свободной реализацией такого сплава.

Очевидно, самый ценный урок, который можно извлечь из этих литературных процессов, — неизменность свободы творчества, которую на самом деле невозможно ущемить. «Освобождение слова», которое столь громко проповедовали футуристы, было освобождением в эстетическом плане, но XX век показал, что такая свобода может быть орудием борьбы, потому что она очень внятно утверждает свое существование, а еще в силу той чрезвычайной автономии, которую такая свобода предоставляет литературе. Можно сказать, что вся область, свободная от внелитературного содержания, оказывается, как видно из наших построений, залогом свободы и становится средством мощного сопротивления, если какая-нибудь внешняя сила хочет навязать литературе конкретное содержание. XX век в России оказался крайне подходящим временем для проявлений такой свободы. Именно им посвящена последняя часть нашей книги. Замятин, Эрдман, Булгаков, Ахматова, Хармс и многие другие литераторы, вышедшие еще из Серебряного века и из того самого авангарда, представителей которого начнут уничтожать с конца двадцатых годов, — сколько из них пошли наперекор власти, желавшей навязать литературе свои требования! Каждый на свой лад показал, что в политических условиях, когда малейший протест, выраженный прямо, приводил к немедленному аресту, утверждение «автономии» (а значит, и свободы) поэтического слова происходило в той области, где оно могло происходить свободно, в самых разных формах: смысл порождался самим текстом.

У всех авторов, которых мы изучаем в этой книге, такая свобода заложена в самой литературной ткани, начиная еще с Пушкина, к которому в самые черные свои часы обращается Ахматова. Мы показали, что для Пушкина характерна крайняя свобода обращения с литературной материей, неважно, идет ли речь о его языке, о жанрах, которые он использует, или о его взаимоотношениях с самим собой как с автором и с произведением, которое он пишет. Тот же дух свободы ощущается у него как у автора запрещенных текстов: «Вольность», «Деревня», «Во глубине сибирских руд…» и многих других. Несмотря на бесчисленные спекулятивные умопостроения в этой области, которые велись в советское время, не стоит пренебрегать гражданской линией у Пушкина, которая выливается у него в размышления о ходе истории, о природе власти, о связанном с ней насилии, узурпации и прочем, — например, в «Капитанской дочке», «Медном всаднике», «Борисе Годунове». Во всех названных произведениях дух свободы проявляется чрезвычайно мощно как на уровне идей, так и на уровне формы, причем обе эти составляющие дополняют и осмысляют друг друга. Пушкин прекрасно это знал, не зря же он писал во времена работы над «Борисом Годуновым»: «Что нужно драматическому писателю? Философию, бесстрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка, любимой мысли. Свобода»[40].

Это в очередной раз доказывает, что, какими бы ни были условия ее существования, литература всегда сохраняет за собой право самой черпать среди литературных приемов средства, чтобы доказать свою непреложную свободу и способность к сопротивлению. В том и состоял горький опыт, который приобрели в XX веке и многие писатели, и многие читатели. Власть это хорошо поняла, поскольку очень быстро принялась внедряться в эту неконтролируемую область, вплоть до физического уничтожения писателей. Утверждение в поэзии футуристов свободного, «само-витого» слова, «знака, выпрямившегося во весь рост» (signe debout), как скажет потом Барт[41], было уже неприемлемой для власти программой; защита Замятиным «еретической» литературы, реплики с двойным смыслом в театре Эрдмана или сатира (как у Булгакова) дали повод к фронтальной атаке. В тридцатые годы существовать в этой области стало еще труднее, но литература умеет сопротивляться, она в очередной раз скрывает смысл произведений за тем дискурсом, который ведет о себе самой. Его признаки — зеркальная структура и оркестровка интертекстуальных связей в таком, например, памятнике сопротивления, как «Реквием» Ахматовой, где за «тюремными затворами» звучит в сердце нового «каменного века», «жестокого века», «свободный глас поэта», наш «вечный современник».

I. УРОКИ МОДЕРНИЗМА

Номинализм и литература:

об автореференциальности, или как литература избежала молчания[*]

Если, предельно схематизируя, поделить мнения, которые звучат в спорах о статусе литературного текста, в зависимости от того, как они отвечают на вопрос: что говорит (или называет) произведение или что оно может говорить (называть), — то мы коснемся самой сути проблемы номинализма в ее применении к литературе. Мы получим два ответа: либо произведение говорит о внешней по отношению к нему реальности, которую оно намеревается так или иначе представить, либо оно говорит о самом себе — то есть оно автореференциально и свободно от каких бы то ни было обязательств по отношению к внешнему миру. Именно с этим вопросом и ответами на него, иногда весьма радикальными, и связан расцвет литературы модерна[43], а дальше — появление модернизма и авангарда.

Мы хотим вернуться к этому вопросу, который волновал умы многие десятилетия, и показать, что выбрать какой-то один ответ на него, исключив другой, значило бы обречь литературу на молчание, которого она едва избежала в начале XX века.

Модерн / реализм — ложь / правда

Набоков, желая убедить своих студентов в том, что «всякое произведение искусства обман», как утверждает один из его персонажей, объяснял им, что литература «родилась не в тот день, когда из неандертальской долины с криком: „Волк, волк!“ — выбежал мальчик, а следом и сам серый волк, дышащий ему в затылок; литература родилась в тот день, когда мальчик пробежал с криком: „Волк, волк!“, а волка за ним и не было»[44]. Итак, в основе литературы изначально лежит ложь, и разговор о литературе всегда связан с вопросом о степени правдивости произведения, ведь традиционно правдивость считается показателем связи этого произведения с реальностью. Заметим, что имеем в виду «ложь» как эстетическую, а не моральную категорию, в том же смысле, что Оскар Уайльд, утверждающий в диалоге «Упадок искусства лжи» (1889), что «ложь, умение рассказывать прекрасные истории, каких никогда не случалось, составляет истинную цель Искусства»[45].

Эта проблема — ключевая для разделения мнений, благодаря которому возникло направление в искусстве, называемое «модерном». Размышляя на эту тему, мы хотим переосмыслить «эстетическую революцию», которая произошла в начале XX века в России (и в Европе); теперь, когда сопутствовавший ей шум утих, хотелось бы понять, была ли это действительно революция.

Реализм в XIX веке добился рекордной правдивости, поскольку ему полагалось имитировать жизнь. Однако приходилось закрывать глаза на саму суть этой «миметической иллюзии» (illusion mimétique), не замечать, что это «иллюзия», причем иллюзия имитирующая, то есть некое подобие, видимость, а значит — тоже ложь. Модерн возвел (хотя, скорее, вернул) ложь на почетное место, ведь именно это имеет в виду Бодлер, когда в эссе «Художник современной жизни» (1845) говорит о «двойной композиции» Прекрасного: в нем, конечно, есть «вечная неизменная составляющая», но есть также и «относительная составляющая, зависящая от обстоятельств», этот «развлекательный, щекочущий, сладостный конвертик к божественному пирогу», без которого вечная составляющая не может по-настоящему проявиться. Настаивая на важности этого «конверта» в главе «Хвала макияжу», Бодлер поднимает важнейшую проблему эпохи модерна — день ото дня растущее внимание к форме, как отталкивание от предшествовавшего периода реализма. Бодлер задает главный вопрос, ответ на который сегодня стал очевидным, но в то время он был весьма актуален и, возможно, даже более актуален для России, чем для остального мира: «Кто осмелится свести искусство к бесплодной функции подражания природе?»[46]

Итак, модерн породил, с одной стороны, живое осознание двойственности и даже двуличия искусства, а с другой стороны, понимание того, что оппозиция «форма / содержание» — устарела, теперь форма (которую раньше сводили к одному лишь стилю) была объявлена частью содержания, что сделало возможными те формальные поиски в искусстве, которые велись в конце XIX, и особенно в начале XX века. В этом смысле Россия представляла собой, бесспорно, прекрасную лабораторию, ведь вторая половина XIX века была периодом упадка поэзии в русской литературе из-за того, что с 60-х годов в ней господствовала эстетика утилитаризма. Серьезный эстетический конфликт между защитниками реализма, а также искусства гражданской направленности — и сторонниками «искусства для искусства» принял в России более радикальную форму по сравнению с тем, что происходило в Европе, и превратился в настоящую идеологическую войну, последствия которой будут ощущаться в течение большей части XX века. В России символизм, а вслед за ним (в первой четверти XX века) авангард вывели эксперименты с формой на первый план, потому что участники этих движений были убеждены, и не без оснований, что только таким путем можно прийти к созданию нового смысла. И вовсе не случайно рождение формализма пришлось на тот момент, когда эти тенденции достигли максимального размаха. Напомним, что первые работы Шкловского, в том числе «Воскрешение слова» (1914), стали результатом его участия в шумных вечерах фугуристов в «Бродячей собаке» — знаменитом петербургском литературном кафе[47].

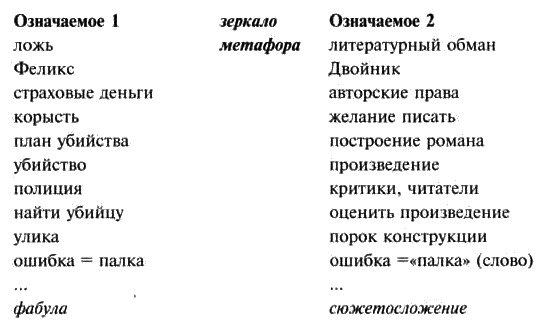

Это изменение отношения к форме принципиально важно, потому что связано с одним из главных уроков эпохи модерна. С осознанием упомянутой двойственности стало ясно, что любое произведение обязательно имеет сразу два означаемых:

1) Первое означаемое, которое мы воспринимаем сразу и которое может быть множественным: рассказываемая история, реальность, представленная этими описаниями, передаваемое чувство и т. д. Именно это означаемое порождает тот тип анализа, которому критика долго отдавала предпочтение, именно с ним связано восприятие произведения «обычным» читателем.

2) Второе означаемое, предмет которого — сама литература (как писал О. Уайльд, «Искусство никогда не выражает ничего, кроме себя самого»[48]). Независимо от того, хочет автор этого или нет, второе означаемое всегда присутствует. Самый наглядный пример — прием «текст в тексте» (mise еп abyme), но он далеко не единственный: ведь интертекстуальные связи, тропы и все остальные литературные приемы тоже участвуют в этой цепочке отражений — в рассказе, который литература ведет о самой себе.

Все серьезные эстетические споры в конце XIX века велись вокруг того, какое из этих двух направлений выбрать: имитацию жизни или авторепрезентацию литературы. Иными словами:

1) либо автор пытается спрятать второе означаемое, то есть рассказ литературы о себе самой, — это так называемые реалистические произведения;

2) либо делается попытка потеснить, хотя бы отчасти, первое означаемое, дав место приему, «лжи»: именно так поступает модернизм и особенно его самый радикальный вариант — авангард.

Любой из этих двух подходов, если не знать меры, заводит в тупик.

В какой тупик заводит первый подход, наглядно продемонстрировал Эмиль Золя, сам того не желая, в сборнике статей «Экспериментальный роман» (1880), где он объявляет войну «воображению» и защищает, как он пишет, «чувство реального». Золя отказывается от интриги, так же как и от приемов закручивания сюжета; он восхваляет упрощенность современного романа «отказ от усложненной и лживой интриги»[49]. В эту же самую ловушку (связанную с недоверием к так называемой «лжи») попался Толстой, объявивший в трактате «Что такое искусство?» (1897–1898) крестовый поход против модерна и новаторства. Кстати, его теоретические выводы во многом схожи с лозунгами Золя: отказ от интриги, которая для Толстого — синоним «лжи», требование искренности и восхваление простоты, к которой писатель стремился, но никогда, к счастью, не преуспел в своем стремлении. К счастью — потому, что в этом стремлении он обрекал литературу на молчание. В самом деле, что может быть проще молчания?

Искусство по Толстому

В незаконченной статье 1896 года Толстой писал: «Все дело искусства состоит только в том, чтобы быть понятным, чтобы сделать непонятное понятным»[50]. Эти слова достаточно полно выражают эстетическую программу великого романиста. В те годы писатель был озабочен развитием так называемого декадентского искусства. В дневнике он писал: «Думал нынче об искусстве. Это игра. И когда игра трудящихся, нормальных людей, она хороша; но когда это игра развращенных паразитов, тогда она — дурна» (2 ноября 1896 года)[51]. Эти «развращенные паразиты» — ни больше ни меньше, как Р. Вагнер, С. Малларме, М. Метерлинк, Г. Ибсен и т. д., — все, чье творчество адресовано, словами Толстого, «праздному меньшинству»[52]. Ведь искусство, по его мнению, должно быть обращено ко «всей массе трудящихся людей». Чтобы достичь своей цели, искусство должно удовлетворять двум непременным условиям, а именно:

1) выражать «чувства, которые свойственны всем людям»[53], потому что они самые благородные (например, любовь к Богу).

2) обладать ясностью и простотой, чтобы произведение было доступно как можно большему числу людей.

Поэтому задача — во «все большем и большем возвышении содержания, достижении того, что доступно всем людям» и «такая передача его, которая была бы свободна от всего лишнего, т. е. была бы как можно более ясна и проста»[54].

Толстой тут сражается как раз против второго означаемого в произведении. Это «лишнее», которое он осуждает, и есть бодлеровская «относительная составляющая, зависящая от обстоятельств», его «сладостный конвертик к божественному пирогу». Взгляды Толстого на искусство (и только на искусство!) ставят его в ряд самых антимодернистски настроенных умов того времени.

Эти идеи Толстой развил в своем гигантском трактате «Что такое искусство?», который представляет собой результат пятнадцатилетних размышлений. Эти пятнадцать лет точно совпали с тем периодом, когда повсеместно происходила модернистская «революция», против которой страстно, со всей активностью моралиста и выступает Толстой, что могло привести к трагическим результатам в области эстетики.

Толстой начинает с утверждения, что все несчастья в искусстве связаны с его отождествлением с идеей красоты, которая ведет прямиком к идее наслаждения (а это — грех!). Со всей свойственной ему иногда риторической тяжеловесностью он сравнивает искусство с пищей, которая не становится же полезной для здоровья только из-за того, что она нам нравится:

…мы никакого права не имеем предполагать, что те обеды с каенским перцем, лимбургским сыром, алкоголем и т. п., к которым мы привыкли и которые нам нравятся, составляют самую лучшую человеческую пищу.

Точно так же и красота, или то, что нам нравится, никак не может служить основанием определения искусства, и ряд предметов, доставляющих нам удовольствие, никак не может быть образцом того, чем должно быть искусство[55].

В конце концов, «чем больше мы отдаемся красоте, тем больше мы удаляемся от добра»[56]. Будучи в плену у морали, Толстой представляет красоту как нечто ужасное и ставит ее в один ряд с иллюзией и ложью:

С красотою же истина не имеет даже ничего общего и большею частью противоположна ей, потому что истина, большею частью разоблачая обман, разрушает иллюзию, главное условие красоты[57].

Как видим, Толстой отрицает все, что эпоха модерна возвела в ранг принципов искусства. По его мнению, настоящее искусство должно быть простым, оно «не нуждается в украшениях, как жена любящего мужа», а «поддельное искусство, как проститутка, должно быть всегда изукрашено»[58].

Все это рассуждение Толстого строится на устаревшем противопоставлении формы и содержания. Для него усложнение формы означает обеднение содержания.

Что же такое тогда «настоящее искусство» по Толстому?

Определяя его, он уточняет, что искусство — «не средство наслаждения», а «одно из условий человеческой жизни», и приходит к выводу, что «искусство есть одно из средств общения людей между собой»[59]. Предмет этого общения — чувство, эмоция, которая обязательно восходит к чувству религиозному. Так получается, что религиозное чувство — антитеза красоты, приравненной к наслаждению.

Бинарная манихейская мораль Толстого на самом деле очень проста. О том, что из нее следует в области эстетики, мы еще поговорим, но уже сейчас видно, что эти следствия, как сказано выше, катастрофичны. Тип искусства, который предлагает Толстой, предполагает непосредственное восприятие его «всем народом» (подразумевается, что он является носителем того «религиозного сознания», которое «высшие классы» утратили): «хорошее искусство всегда понятно всем»[60], оно должно быть доступно «и русскому мужику, и китайцу, и африканцу, и ребенку, и старому, и образованному, и необразованному»[61], и по этой причине «песня баб была настоящее искусство <…>. 101-я же соната Бетховена была только неудачная попытка искусства, не содержащая никакого определенного чувства и поэтому ничем не заражающая»[62]. (Вообще-то причина, по которой Бетховен не мог уже создать настоящего искусства, просто в том, что он оглох![63]) Да уж, невеселые дела… Однако интересно посмотреть, к чему эта эстетическая программа ведет в области литературы.

Тут Толстой объявляет войну приемам, которые управляют созданием предмета искусства. Таких приемов, считает он, четыре:

1) Первый, «заимствование», состоит в том, чтобы «заимствовать из прежних произведений искусства или целые сюжеты, или только отдельные черты прежних, всем известных поэтических произведений и так переделывать их, чтобы они с некоторыми добавлениями представляли нечто новое»[64] — что разрушает их цельность (пример: «Фауст» Гёте!).

2) Второй, «подражательность», — в литературе выражается в чрезмерно детальных описаниях внешности или отношений персонажей, как и ситуаций, в которые они попадают. (Камешек в огород реализма.)

3) Третий прием — стремление удивить, «поразительность» (ужасы, контрасты…; таким образом в литературе — эффект, в том числе и физический, произведенный на читателя, например, описанием, образом или любым другим приемом, нацеленным на то, чтобы поразить воображение!).

4) И наконец, последнее — «занимательность», самое очевидное ее проявление в прозе — «запутанная завязка» (plot).

Тут мы видим, как Толстой обрушивается и на интертекстуальные связи, и в целом на стилистику, и, в частности, на приемы, связанные с закручиванием интриги (как Золя).