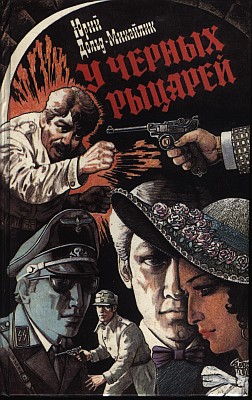

Юрий Дольд-Михайлик.

У Чёрных рыцарей

Конвоир хлопнул дверью, и замок щёлкнул, как пистолетный выстрел.

Гончаренко вздрогнул. И тотчас чувство острого недовольства собой овладело им. Услышав приговор — «расстрелять», Григорий дал себе слово не выказать страха и во что бы то ни стало держаться спокойно.

В жизни Григория бывали обстоятельства, когда приходилось напрягать все силы, чтобы побороть ту внутреннюю дрожь, от которой в минуту смертельной опасности сжимается сердце, перехватывает горло. И всё же это состояние нельзя было назвать страхом… Скорее всего это была готовность к наихудшему.

Ещё осенью 1941 года, когда он под именем Генриха фон Гольдринга перешёл линию фронта, эта готовность к наихудшему помогла ему счастливо преодолеть все испытания во вражеском тылу.

Он сознавал, что смерть подстерегает его на каждом шагу, но без страха шёл на любой риск. Даже в Бонвиле, на допросе в гестапо, когда он понял: ещё мгновение — и придётся пустить себе пулю в лоб! — даже тогда страха не было. Была собранность и готовность как можно дороже продать свою жизнь. Григорий знал: идёт война, он послан на самый сложный участок фронта, где успех, где сама жизнь или смерть зависят от умения владеть собой.

В глубине души он гордился тем, что за все годы войны страх ни разу не захватил его врасплох, не парализовал мозг, волю к борьбе.

Откуда же появилось это чувство теперь, когда произошло то, к чему он во время своего пребывания во вражеском тылу был готов каждую минуту?

Внутренняя демобилизация? Очевидно. Когда кончилась война, он, словно непосильное бремя, свалил с плеч то напряжение, в котором должен был жить в годы войны, чтобы выдержать, выполнить всё, что надлежало выполнить, дожить до победы. Ему тогда и в голову не приходило, что в радостном облегчении, которое он почувствовал, таится опасность новых испытаний.

Новых?.. Скажи лучше, последних, а точнее — последнего.

Странно, но и теперь не верится, что это произойдёт. То есть умом он постиг неизбежность конца, но все его существо восстаёт против этого, протестует. Слишком уж неожиданно всё получилось.

Неожиданно, конечно, только для него. А если учесть логику событий? Грустное занятие — логически обосновывать то, что привело тебя к такому бессмысленному концу. А впрочем, именно способность подчинять чувства и слепые инстинкты разуму и придаёт человеку силы достойно держаться до последнего.

Вот постепенно исчезает страх, который охватил тебя. И хоть ноет сердце о том, что ты хотел, но не успел совершить, но и эту боль можно преодолеть. Надо преодолеть! Ведь судьба и так слишком долго была к тебе милостива.

В памяти всплыли слова полковника Титова:

«Ты, Гриша, видно, в сорочке родился. Никто не верил, что ты вернёшься домой живой и здоровый…»

Сказано это было просто, как говорят о таких вещах солдат с солдатом, но для Григория эти слова прозвучали как высшая оценка его работы в глубоком вражеском тылу.

И вот «родившийся в сорочке» — сегодня в камере смертников. И попал он сюда только из-за собственной ошибки. Нет, не ошибки, а ошибок! Ведь совершил он их не одну, а несколько…

Само решение о поездке за границу почти тотчас по возвращении на Родину, конечно, ошибкой не было. Даже полковник Титов, узнав о цели поездки, одобрил намерение Григория, хотя и считал, что задуманное им рискованно. Но Титов понимал: бывают обстоятельства, когда приходится пренебречь собственной безопасностью, — помочь другу, попавшему в беду, он и сам считал святейшей обязанностью, делом чести.

Нет, даже сегодня, в камере смертников, Григорий не упрекает себя за решение помочь Матини, не упрекает и Курта, письмо которого послужило всему причиной.

Как растерянно посмотрел на него Курт, когда, прощаясь, Григорий протянул ему часы и узенькую полоску бумаги с адресом отца! Бедняга просто опешил. Конечно, парень давно догадался об антифашистской деятельности своего гауптмана и чем мог помогал ему. Но что герр гауптман не немец? — нет, такого Курт даже и не предполагал. Впрочем, и без того искреннее их прощание стало от этого ещё теплее.

О неизменной верности Курта говорит и письмо, переданное через советского бойца, который в своё время бежал из плена к гарибальдийцам, провоевал с итальянскими патриотами почти два года, а теперь вернулся на Украину.

Перед глазами Григория и сейчас встают два листочка бумаги, густо исписанные готическими буквами. Начав с обычного обращения «Многоуважаемый герр гауптман», Курт зачеркнул слово «гауптман» и, не совсем уверенной рукой написав «камарад», прибавил в скобках: «Разрешите Вас так называть. Всей своей жизнью я мечтаю заслужить эту честь». Григорий улыбнулся, представив, как долго Курт размышлял над обращением, но лицо его сразу стало серьёзным, как только он прочитал следующие строчки. Курт сообщал, что доктора Матини, переехавшего было в Рим, в дом под номером таким-то по такой-то улице, и начавшего работать, неожиданно отдали под суд как сторонника Муссолини, тайного чернорубашечника. Обвинение базируется на том, что Матини вместе с немецким офицером фон Гольдрингом входил в делегацию гитлеровского командования, когда велись переговоры об обмене заложниками, и выдал гестапо одного из гарибальдийцев, с которым велись переговоры, Виктора Петруччо. Теперь этого провокатора и тайного агента гестапо превозносят как героя, а Матини винят в его смерти. Эту ложь легко мог бы опровергнуть отец Лидии Ментарочи — командир отряда гарибальдийцев, но за день до ареста Матини он был убит неизвестным из-за угла. Теперь у Матини нет свидетеля, нет никаких доказательств своей правоты…

Виктор Петруччо… «Дядюшка Виктор», как называла его Лидия, ещё не зная о его предательстве… Низколобый мерзавец с густыми взъерошенными бровями, информировавший гестапо о каждом шаге гарибальдийцев… Чисто случайно, через Лидию, Григорий помог раскрыть его и сделал так, чтобы предатель получил по заслугам… Подозрительная, весьма подозрительная история. Кому-то выгодно уничтожать подлинных патриотов и поднимать на щит тех, кто их предавал. Это видно и по тому, как ведётся следствие. Курт пишет, что Лидию отказались вызвать как свидетельницу, мотивируя отказ тем, что ею руководит желание отомстить за смерть отца. Ясно, Матини нужно немедленно помочь, и сделать это может только он, Григорий.

Это его святая обязанность, веление сердца.

— И ты уверен, что сможешь помочь? — спросил Титов, выслушав рассказ Григория о Матини и прочитав письмо Курта.

— Я не знаю, какая там сейчас обстановка. Но мне хочется верить в правду. Матини истинный патриот, а лично для меня он сделал так много! Было бы чёрной неблагодарностью испугаться предполагаемых трудностей, остаться равнодушным — ведь речь идёт о его судьбе, а возможно, и о жизни. Человек мягкого характера, идеалист и мечтатель, он мало приспособлен к жизни и сам не сможет себя защитить.

— А ты понимаешь, чем рискуешь? — спросил Титов.

Григорий отлично понимал: его поездка на север Италии, а затем в Рим, будет мало похожа на увеселительную прогулку.

— То-то и оно…

— И всё же прошу мне помочь, даже учитывая риск… Некоторый риск, так как обещаю быть максимально осторожным и рассудительным…

Беседа с Титовым на этот раз затянулась. Рассматривая все возможные ситуации, они применительно к ним обсуждали линию поведения в каждом отдельном случае. Гончаренко видел: полковник доволен его рассудительностью и постепенно успокаивается.

— Ну, что же, — наконец, согласился Титов, — так тому и быть: выехать помогу. Раз твёрдо решил — помогу. Но помни: поездка — твоё личное дело. Только личное. Война закончилась, ты больше не разведчик, даже не военный!

— Ясно…

Обещание полковник выполнил, но было заметно, что он недоволен своей уступчивостью.

— Ну вот, опять беспокойся о тебе… — вырвалось у него, когда они прощались. — Теперь, правда, не как о подчинённом, а как о… — не закончив, Титов сердито мотнул головой, словно отгоняя мрачные мысли, и крепко пожал Григорию руку. — Будь счастлив!

… Мысль о том, что он не оправдал надежд полковника, нестерпимо жжёт Григория. Нет, лучше не вспоминать это рукопожатие, серьёзный взгляд усталых, чуть печальных глаз, а то в памяти встаёт другое прощание на перроне в Киеве.

Бедный отец! Как старался он скрыть тревогу, как пытался быть весёлым, спокойным, хотя чуял сердцем: письмо, так встревожившее сына, связано с внезапным отъездом. Что думает сейчас старик, получив его коротенькую открытку? Должно быть, как обычно, завернул на календаре листок — дата, когда Григорий обещал вернуться. И, верно, долго ещё будет жить надеждой, будет загибать все новые и новые листики, не зная, что для сына уже не существует ни дней, ни ночей…

Очень трудно заставить себя не думать о самом близком на свете человеке. Прости меня, отец! Но я не имею сейчас права вспоминать тебя! Мне надо заглушить в сердце жалость и боль, чтобы не осрамить наш честный род.

Говорят, в смертный час человек успевает увидеть всю свою жизнь. Странно, мне не хочется сейчас думать о прошлом. Лишь о маленькой его частичке — всего нескольких неделях. Ведь надо же всё-таки выяснить, где я промахнулся.

Казалось, начало пути не предвещало ничего плохого. Верный своей привычке не заводить знакомств в дороге, Григорий не вмешивался в разговоры спутников, сделав вид, что у него разболелась голова — даже демонстративно таблетку пирамидона проглотил. Это произвело впечатление. Никто не отважился обратиться к нему со стереотипным вопросом, откуда и куда едете, не поинтересовался, что за книгу он так невнимательно листает. Человеку нездоровится, лучше оставить его в покое; со всяким может случиться, да ещё в вагоне, где из-за плохо пригнанных дверей и окон так и гуляют сквозняки. Воспользовавшись своим положением не совсем здорового человека, Григорий отвернулся к окну.

На каждом шагу глаз натыкался на следы недавно закончившейся войны. Изуродованный взрывом паровоз, издали напоминающий большое доисторическое животное, которое всем телом припало к земле, готовясь к прыжку, да так и застыло, поражённое смертоносным оружием… Остовы полуобгорелых вагонов… Громадная куча щебня, над которой высится единственная уцелевшая стена, — всё, что осталось от чьего-то жилья… Чудом сохранившаяся труба какойто фабрики или небольшого заводика — она одиноко торчит над руинами, словно обелиск на кладбище… Обожжённые огнём деревья простёрли к светлому небу узловатые руки, то ли умоляя, то ли проклиная… Быстрое движение поезда сокращало расстояние между этими отметинами войны, и Григорию казалось, что они выстроились вдоль железнодорожной колеи, словно траурный кортеж.

Постепенно глаз привык к таким картинам и стал замечать другое: вперемежку с чёрными заплатками светилась нежная прозелень засеянных полей, в усадьбах копошились люди, по разбитой дороге вдоль полотна сновали машины, гружённые мешками, тюками, кирпичом, брёвнами, скотом. На щербатые перроны станций весёлыми стайками выбегали дети, чтобы помахать вслед поезду, как это не раз делал ребёнком и сам Григорий… Да, жизнь возрождалась и продолжалась.

Мысль, что война позади, отдалась в сердце Григория такой проникновенной радостью, что на глаза его навернулись слезы. Как гордился он в эти минуты своей Родиной! Ведь в том, что Центральная Европа сегодня живёт мирной жизнью, — заслуга его страны, его народа, всепобеждающей правды идей, которыми он руководствовался, за которые не колеблясь шёл на смерть.

В полутёмной камере-одиночке Григорий, думая о своём народе, вспомнил и о той маленькой лепте, которую сам внёс в его борьбу. И к чему лукавить: вспомнил об этом с гордостью, почувствовал себя настоящим победителем…

Постой, а не в этом ли таилась первая ошибка, которую ты допустил? Слишком уж ослепили тебя собственные «подвиги», вот и распушил хвост, как павлин, расчувствовался, загордился, позабыл об осторожности?

Если бы не слепая вера в счастливую звезду, ты бы не вышел на той проклятой станции, не нарушил данного себе слова не покидать вагон без крайней необходимости.

Поезд приближался к австро-итальянской границе. Возможно, это даже была последняя пограничная станция — та, где ты вышел на перрон. Чистый тёплый воздух, напоённый ароматом молодой зелени, казалось, сам вливался в грудь, от него, как от вина, кружилась голова. Неудержимо захотелось унести хоть частичку этой благодати с собой в вагон. Хотя бы пучок травы. Вот тогда-то Григорий и сделал те несколько фатальных шагов к краю перрона.

— Гауптман Гольдринг? — послышалось сбоку, когда он склонился над каким-то кустиком, напоминавшим молодой чебрец.

Тебя захватили врасплох, и ты вздрогнул, как мальчишка, пойманный с поличным. Это не могло укрыться от офицера войск США и двух солдат, сопровождавших его. Если бы не это… возможно…

Подошёл патруль. В толпе, успевшей окружить подозрительного пассажира, мелькнуло знакомое лицо. Фрау Вольф, бывшая экономка генерала Эверса! Поймав на себе взгляд того, кого она считала Гольдрингом, фрау быстро спряталась за чью-то спину.

«Выдала!» — мелькнула мысль.

— Да, гауптман фон Гольдринг, — после минутного замешательства подтвердил он. Сослаться на документы, оставшиеся в вагоне, он не мог — это только осложнило бы дело. Назваться настоящим именем не имел права. Ни при каких обстоятельствах. Надо искать иной выход, чтобы освободиться… Что ж, Гольдринг так Гольдринг! В чём его могут обвинить? Работал при штабе, непосредственного участия в военных действиях и карательных экспедициях тыла не принимал…

Но Григорий просчитался. Он не мог знать, что именно в это время в Асстрии и на границе Германии с Швейцарией вылавливали тех гитлеровцев, которые, поверив фашистской пропаганде, бежали сюда от войск победителей, чтобы продолжать войну в горах южной Германии.

Поняв, что их обманули, эти солдаты и офицеры, преимущественно войск СС, под вымышленными фамилиями, иногда с очень сомнительными документами в карманах, а то и без них, разбегались кто куда, спасаясь от возможной и заслуженной кары. Их вылавливали, загоняли за колючую проволоку лагерей для военнопленных. Многих союзники отпускали, даже не поинтересовавшись их преступной деятельностью во время войны.

Григорий всего этого не знал и был крайне удивлён тем, как с ним обошлись в комендатуре лагеря. Записав лишь фамилию «Гольдринг» и часть, где тот служил, дежурный сержант ни о чём больше не спросил, а только назвал номер палатки, куда и отвели вновь прибывшего.

Лагерь снова возник перед глазами до мельчайших подробностей.

Он был расположен вблизи небольшого городка Шедди на бывшем аэродроме, теперь обнесённом колючей проволокой. Каждой роте отведён отдельный участок. Взводные, ротные и батальонные офицеры — в отдельных палатках. В распоряжении офицеров высших рангов — личные денщики, у остальных, начиная от лейтенанта до майора, — один денщик на троих. Запрещалось иметь фотоаппараты и бинокли, но офицерам оставляли пистолеты, а унтер-офицерам — так называемые зайтенгеверы, то есть штыки от винтовок.

В лагере разместилось около восьмидесяти тысяч немецких солдат и офицеров. Целый палаточный городок! Палатки стояли правильными рядами, образуя кварталы, по числу которых можно было определить количество батальонов. Большой ангар приспособили под клуб, в нём почти непрерывно демонстрировались кинофильмы.

Комендатура лагеря помещалась в четырех двухэтажных домах у самого входа на бывший аэродром.

Как и каждого новичка, Григория тотчас окружили местные «старожилы», и вскоре он уже был знаком с распорядком лагерной жизни и всеми новостями, волновавшими военнопленных. Последней сенсацией было сообщение комендатуры о том, что всех военнопленных, за исключением тех, кто служил в войсках СС, СД и гестапо, отправят домой. Не из официальных, а из каких-то других источников стало известно, что пленных, семьи которых живут в Восточной Германии, отпустят в последнюю очередь и лишь после их категорического отказа остаться в западной зоне. Это вызывало в лагере больше всего разговоров, а зачастую и острых споров.

Кое-кого, в основном штабных офицеров, иногда вызывали в комендатуру, держали там по нескольку часов. Это возбуждало всеобщее любопытство. Но на вопросы коллег о причинах вызова штабисты отвечали неохотно и, как правило, уклончиво: «Расспрашивали о работе штаба».

Для Григория время тянулось нестерпимо медленно. Он подал несколько рапортов на имя начальника лагеря, но его никуда не вызывали, и он по целым дням лежал в палатке с книгой. При лагере была приличная библиотека. Приходилось одурманивать себя чтением, чтобы отогнать беспокойство, не думать о бедняге Матини, который напрасно ждёт помощи. Собственное положение волновало его меньше: начнут отпускать всех, отпустят и его…

То, что он поплыл по течению, надеясь на быстрое освобождение, было второй ошибкой, которую Генрих не может себе простить. Но поздно упрекать себя, да и не к чему… Возможно, лучше не вспоминать, не доискиваться причин. Но взбудораженный воспоминаниями мозг уже не может отключиться от недавних событий.

Утро первого дня июля началось необычно. Григорий проснулся оттого, что кто-то тряс его за плечо, а когда раскрыл глаза, увидал возле своей койки американского сержанта. На ломаном немецком языке тот спросил:

— Вы гауптман фон Гольдринг?

— Да, я.

— Тогда — к коменданту.

— Кто меня вызывает?

— Узнаете на месте.

Несложный утренний туалет отнял немного времени, и через несколько минут Григорий уже перешагнул порог помещения, куда так хотел попасть. Глупец! Не такого разговора он ожидал!

Комната, куда ввёл его сержант, напоминала деловую контору. Ничего лишнего: в правом углу по диагонали большой письменный стол, перед ним низенькое кресло с круглой спинкой, вдоль правой стены — огромный шкаф со множеством ящичков. Бросались в глаза выпуклые чёрные латинские буквы на каждом из этих ящичков да ещё белая эбонитовая трубка на письменном столе.

Впрочем, все эти детали Григорий заметил не сразу. Естественно, что прежде всего внимание его привлекла фигура человека за письменным столом.

Григорий ожидал увидеть военного, а перед ним был человек в штатском не первой свежести костюме, мешковато сидевшем на костлявых плечах. Расстёгнутый воротник сорочки открывал худую морщинистую шею, и это довершало картину какой-то общей неряшливости в одежде хозяина кабинета. Иное впечатление производило его лицо. Из-за непомерно больших очков, закрывавших чуть ли не треть его, на Григория глянули холодные, внимательные глаза. Казалось, именно в них сосредоточилась вся сила этого худого, немощного тела.

Едва кивнув в ответ на приветствие, очкастый указал на кресло.

Несколько секунд человек в штатском и Григорий разглядывали друг друга. Наконец, челюсть хозяина кабинета шевельнулась:

— Спик ю инглиш?

— Нет, я говорю по-немецки.

Тонкие губы очкастого перекосились: то ли улыбка, то ли презрительная гримаса.

— Хорошо, будем разговаривать по-немецки. Вы гауптман вермахта Генрих Гольдринг?

— Да.

— Вам, конечно, известно, что мы начали демобилизацию бывших военнослужащих вермахта?

— Известно.

— Теперь дошла ваша очередь. Именно затем я и вызвал вас. Дело в том, что прежде чем освободить из лагеря, мы проверяем личность подлежащего освобождению. Документы штабов немецкой армии в нашем распоряжении, и мы можем ознакомиться с личным делом каждого. Вы меня поняли?

— Да.

— И вот теперь я просто не знаю, что с вами делать.

— Почему?

Очкастый забарабанил пальцами по столу, прикрыв глаза, как бы обдумывая ответ.

— Хоть вы и воевали против нас, я не склонен причинять вам неприятности, — сказал он миролюбиво, хотя взгляд его был так же холоден.

— Я не совсем понимаю, сэр, о каких неприятностях идёт речь.

— Я же говорил — у нас была возможность ознакомиться с личным делом каждого.

— Тем лучше.

— Не сказал бы… Вы должны признать, что начали войну в рядах Советской Армии, а потом перешли к немцам. Значит, против нас воевали не под нажимом, а добровольно!

— Я немец по происхождению.

— Но русский подданный. С вами мы можем поступить соответственно имеющемуся между союзниками договору.

— Я не знаю его сути.

— У нас с Советской Россией заключён договор, по которому эмигрантами считаются лица, уехавшие из России до тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Все, покинувшие страну после, считаются лицами перемещёнными и подлежат возвращению на родину независимо от их желания.

— Я немец и…

— Это не имеет значения. По сути, вы советский подданный. Но я не думаю, что перспектива вернуться в Россию вас очень соблазняет. Ведь советский трибунал ещё осенью тысяча девятьсот сорок первого года приговорил вас к расстрелу за так называемую измену родине, — очкастый особенно внимательно взглянул на Григория, — заочно.

— Это мне известно.

— Впрочем, мы не заинтересованы, чтобы вас… ликвидировали. Хотя договор между союзниками…

— Выходит, меня передадут советским войскам фактически для расстрела?

— Такого решения ещё нет…

— Могу я надеяться, что его и не будет?

Очкастый долго не отвечал. Он молча прикурил сигарету, глубоко затянулся, выпустил длинную струйку дыма и только тогда, подчёркивая каждое слово, бросил:

— Всё будет зависеть только от вас…

— От меня?

— Мы всегда точно выполняем международные соглашения. У себя в лагере никакой агитации среди военнопленных не ведём: каждому предоставляем право свободного выбора… Вот и вы — вы сами должны подсказать нам выход. Если ваши планы нас устроят, поможем, рассчитывайте на нас полностью. Через несколько дней я вызову вас, и вы сообщите о своём решении. Больше я вас не задерживаю…

Здесь было о чём подумать. Ловко использовал очкастый его личное дело! Но напрасно он надеется, что тот, кого тут принимают за Гольдринга, сам подскажет «выход».

Ясно — идёт вербовка. Но куда? Для чего? Теперь надо только выжидать. Решение примут они сами. Кто «они»? Григорий догадывался и знал — в ближайшие дни они о себе напомнят, забрало будет отброшено, и все станет ясно.

Но прошла неделя, и никто его не тревожил. Это начинало беспокоить. Внешне Григорий не подавал вида, но в глубине души не мог не признать: лагерное безделье пагубно на него влияет, он начинает нервничать.

Только на десятый день после разговора с очкастым Григория снова вызвали в комендатуру.

Кабинет, в котором происходил первый разговор, находился на втором зтаже. Григорий занёс было ногу на ступеньку, но сержант, сопровождавший его, предупредил:

— Не туда!

На этот раз он повёл Григория по длинному коридору и открыл дверь в маленькую, почти пустую комнатку. Кроме столика и двух стульев, здесь ничего не было.

— Подождите, к вам выйдут, — бросил сержант и исчез.

Григорий был уверен: за ним следят через какой-то скрытый глазок, и подчёркнуто равнодушно закурил сигарету. Он успел положить в пепельницу несколько окурков, но никто не приходил, о нём словно забыли. Игра на нервах!

Наконец дверь бесшумно отворилась и на пороге возникла фигура, которую Григорий меньше всего ожидал здесь увидеть. Мелкими шажками комнату пересекал попик — маленький, худенький, с высушенными, словно восковыми щеками, покрытыми сеткой глубоких морщин. Опущенные веки лишали лицо старика малейших признаков жизни. Казалось, движется мумия, закутанная в длинную чёрную рясу. Но вот веки поднялись, открыв ласковые чёрные глаза, и тотчас же, словно веер, разбежались морщинки. Лицо мумии превратилось в лицо живого, хоть и старого человека.

— Садитесь, сын мой! — голос у попика был такой же мягкий, ласковый, как и взгляд.

Григорий сел, слегка облокотившись на стол, так же, как это сделал и его неожиданный собеседник.

— В ваших глазах, сын мой, я читаю удивление и прихожу к выводу, что вам не так уж часто приходится иметь дело с духовными особами. Я не ошибся?

— Простите, отче! Я недостаточно хорошо владею английским, чтобы свободно разговаривать. Понимаю, но не настолько, чтобы поддерживать беседу…

— А я почти не знаю немецкого… Как же быть? — Попик на миг задумался или сделал вид, что задумался. Потом в глазах его загорелись искорки, и ласковая улыбка заиграла всеми многочисленными морщинками на щеках, вокруг глаз и губ.

— Мне кажется, есть такой язык, на котором мы быстро договоримся, — совсем свободно, без запинки произнёс попик на чистейшем украинском языке, певуче растягивая окончания слов.

— Яволь! — нарочито по-немецки ответил Григорий.

— Почему вы отвечаете по-немецки?

— Это мой родной язык.

— А разве слово, которое в детские годы помогает нам познать мир и науку, не становится родным? Вы же, как мне известно, учились в украинской школе?

Григорию стало ясно: человек в рясе так же, как и очкастый, отлично информирован о прошлом своего собеседника.

— Надеюсь, вы пришли не для того, чтобы выяснить моё отношение к украинскому языку? — в голосе Григория послышалось нетерпение.

Попик укоризненно покачал головой, но голос его, как и раньше, звучал ласково, примиряюще.

— Вы чересчур нервны, сын мой… Но нам, духовным пастырям, для того и вручён святой крест, чтобы вносить в смятенные человеческие души мир и благодать. Чтобы зло в людских сердцах отступало перед нами…

— Нельзя ли ближе к делу, отче? Я человек военный, привык говорить коротко и ясно. Того же жду и от собеседников. В деле спасения людских душ я разбираюсь мало, да, признаться, и не намерен пополнять свои знания в этой области.

Сказанное прозвучало значительно резче, чем того хотел Григорий. И тем неожиданнее была реакция попика. Подойдя к Григорию и положив ему руку на плечо, он почти весело проговорил:

— Очень приятно разговаривать с деловым человеком. Вы, милый барон, освободили меня от нудной обязанности напрасно терять время на вступительную речь. В вашем характере, мне кажется, сочетается немецкая пунктуальность и американская деловитость. Итак, время — деньги, не станем тратить его попусту. Прежде всего, кто я? Скромный рядовой священник греко-католической церкви. Зовут меня отец Фотий. Наш высший пастырь — его святейшество папа римский поручил мне, ознакомившись с делом на месте, доложить ему о положении нашей многострадальной паствы, особенно среди побеждённых. Ибо, когда страдает плоть людская, но возрадуется душа верующего, благодать божья стоит у врат жизни раба своего.

— Простите, отче Фотий, но как могут возрадоваться души таких вот, как я, если у нас забрали автоматы и загнали за колючую проволоку лагерей для военнопленных? — насмешливо спросил Григорий. Его раздражали уклончивые ответы попика.

Отец Фотий словно не заметил этого раздражённого тона.

— Силён не тот, сын мой, кто владеет оружием земным, а тот, кто во всеоружии духовном может бороться с врагами веры нашей…

— Я отдаю предпочтение автомату с полным боекомплектом к нему. Итак, оставим спор о роде оружия и перейдём к сути дела, которое, очевидно, и привело вас сюда.

На этот раз глаза отца Фотия блеснули недобрым огнём.

— Раз вы настаиваете… слушайте…

— Это уже лучше. Только я попрошу разрешения закурить в вашем присутствии.

— О, пожалуйста!

Григорий закурил сигарету и уселся поудобнее.

— Изложу суть дела кратко. Как вы, вероятно, заметили, мне известны некоторые подробности вашей биографии. Не спрашивайте откуда. Это не имеет значения. Важно другое: вы человек молодой, энергичный и, надеюсь, верующий. Для меня, как духовного пастыря, совсем не безразлично, как сложится ваше будущее. Вы материально обеспечены, это я знаю, но святая церковь хочет, чтобы вы не зарыли в землю таланты свои, а свой ум, способности и энергию направили на борьбу с врагами веры нашей.

— То есть я должен стать проповедником? — с откровенной издёвкой спросил Григорий.

Отец Фотий снова сделал вид, что не заметил тона собеседника.

— Нет, такой жертвы мы от вас не требуем. Народу, вставшему на путь борьбы за свободу и веру свою против тех, кто поднял чёрное знамя антихриста, нужны ваши способности и талант офицера.

— Откровенно говоря, не понимаю.

— В последнее время, сын мой, вы были лишены возможности ознакомиться с тем, что происходит в мире. В вашем положении это совершенно естественно. Я проинформирую вас. Сейчас на благословенной земле моей родины — на Западной Украине — идёт жесточайшая борьба. Верные сыны украинского народа подняли знамя борьбы с большевизмом. Борьба проходит успешно. Чуть ли не все западные области захвачены повстанцами. Если борьба эта официально не поддерживается нашими властями, то многочисленные и порою очень влиятельные прихожане наши на Западе оказывают бойцам значительную и великодушную поддержку. Наша могущественная церковь тоже на стороне тех, кто встал за святое дело. Но хоть повстанцев и много, хоть они хорошо вооружены, им не хватает опытных руководителей. Мы знаем, сын мой, вы ненавидите большевиков и поклялись отомстить за смерть своего отца. Это святое чувство руководило вами при переходе линии фронта в тысяча девятьсот сорок первом году. Оно будет руководить вами, когда вы вместе с повстанцами подниметесь на борьбу за веру, против антихриста. Мы никогда не забудем вас в своих молитвах и по мере возможности поможем материально…

Воцарилось длительное молчание. Предложение Фотия было столь неожиданным, что Григорий не смог скрыть растерянности. Принять предложение, чтобы изнутри развалить мерзкую банду недобитых предателей, торгующих интересами своего народа? Открыть всему миру вдохновителей этих «влиятельных особ», на помощь которых ссылался отец Фотий?

«Ты думал, что война закончилась, а она продолжается. И ты снова можешь оказаться в логове врага…»

Григорий тогда чуть было не поддался искушению. Но в памяти мгновенно всплыл разговор с Титовым, прозвучали его слова: «Только помни: поездка — твоё личное дело, только личное».

Нарушить обещание Григорий не мог. Кто знает, чем обернётся такая авантюра. Ибо его вмешательство может оказаться авантюризмом чистейшей воды. Не зная броду, не лезут в воду! Тогда категорически отказаться? Это опасно, ведь совершенно очевидно: все, только что услышанное, лишь продолжение разговора, начатого десять дней назад человеком в очках.

Припоминая дальнейший ход событий и свой ответ, Григорий решил, что вёл себя тогда правильно.

— Вы были откровенны со мной, отче Фотий, — ответил он. — Хочу отблагодарить вас тем же. Ваше предложение соблазнительно самой идеей борьбы с большевизмом. Но мне, немецкому офицеру, барону, не пристало менять мундир военного на полушубок повстанца.

Фотий улыбнулся.

— Это лишь внешняя сторона дела. Суть остаётся…

— Внешнее с внутренним иной раз связано так крепко, что разорвать их — значит покушаться на самое главное в человеке. Я офицер не по мундиру, а по воспитанию.

— Я понимаю ваши чувства, сын мой, но одобрить их не могу. Устами вашими глаголет гордыня. Гордыня, а не смирение перед волей всевышнего. Приблизительно через неделю мне снова придётся побывать в этих местах… Я найду вас. Обещайте подумать.

— Рад буду вас повидать, но не для продолжения данного разговора.

— Не надо торопиться! Жизнь человека в деснице божией, а эта десница не только милует, но и карает нерадивых.

Григорий тогда не придал значения этой замаскированной угрозе. И напрасно. Снова ошибка! Следовало сказать, что он подумает — необходимо выиграть время, разработать план побега из лагеря. Григорий пренебрёг такой возможностью. То есть план он обдумал, а выполнить его не успел.

В лагере существовал порядок: накануне окончательного освобождения офицерам давали увольнительные в город — с вечера до утра. Получение такого отпуска фактически означало, что формальности с демобилизацией закончены. Это было общеизвестно, и когда в палатку, где жил Григорий, вошёл сержант, все присутствующие бросились поздравлять счастливчика.

Григорию стоило немалых усилий скрыть беспокойство и недоумение. Что могла означать такая неожиданная «милость»? На предложение отца Фотия он ответил отказом, никто другой никаких разговоров с ним не вёл. Странно, очень странно… Возможно, этот отпуск поможет ему разузнать о намерениях лагерной администрации?

Солнце клонилось к западу, когда одетый в штатский светло-серый костюм бывший гауптман Генрих фон Гольдринг вышел за ворота лагеря, И тотчас же им овладело давно знакомое чувство насторожённости, которое всегда приходило перед опасностью.

Ничего собственно не произошло: широкая бетонированная автострада, отполированная бесчисленными шинами, поблёскивала на солнце. Ни единого прохожего или велосипедиста — никого, кто мог бы за ним следить. Тогда откуда это ощущение все возрастающей опасности?

«Повинуясь чьей воле и по каким причинам мне дали увольнительную? Может, хотят соблазнить свободой и тем усилить желание вырваться из лагеря? А что, если хотят проверить, нет ли у меня здесь каких-либо связей? Что, если они догадываются, кто таков на самом деле гауптман фон Гольдринг?»

Мысленно обдумывая все неожиданности, могущие на него свалиться, Григорий не заметил, как вошёл в город. Кривая узенькая улочка. Она тоже пустынна. Впрочем, нет!

У газетного киоска словно промелькнула тень… Нечто неуловимое — её Григорий скорее почувствовал интуитивно, чем увидал…

Надо спокойно пройти мимо киоска, потом оглянуться или даже купить газету.

Беззаботно насвистывая, Григорий миновал киоск, потом остановился, словно что-то припомнив, пошарил рукой в кармане, нащупывая мелкие монеты. Теперь можно оглянуться. Как это неприятно — всё время чувствовать, что в твою спину впились чьи-то глаза!

Быстро обернувшись, Григорий увидел у киоска молодого парня. Прежде чем тот закрыл лицо газетой, Григорий заметил: тусклые волосы, узкий лоб, внимательный взгляд водянистых глаз. Насторожённость мигом исчезла. Ясно. За ним ведут наблюдение. А коли так — бояться нечего: пусть убедятся, что, кроме развлечений, его ничто не интересует.

«Работают весьма примитивно!» — весело подумал он. Насвистывая все ту же песенку, услышанную вчера в кино, Григорий свернул в боковую улицу, потом в следующую. Молодого человека с водянистыми глазами он больше не видел.

«Очевидно, передал наблюдение. Ну, что ж, и этот будет хлопать глазами перед начальством».

Уже без всяких предосторожностей Григорий вошёл в первое попавшееся кафе.

Посетителей было мало, и он смог выбрать удобный столик у окна. Отсюда хорошо были видны все, кто входил в зал, а через стекло — и прохожие на улице.

Низенький, круглый, как бочонок, хозяин кафе лениво вышел из-за буфетной стойки.

— Что прикажете?

— Бутылку лимонада, свежих яблок и хорошую сигару.

Хозяин кивнул и направился к стойке. Пересекая зал, он на минуту остановился, пропуская нового посетителя. Рассмотреть его Григорий не успел, заметил лишь, что тот высок и строен. Нет, это не тот, что был у киоска. Впрочем, впереди много времени, чтобы разобраться, что это за птица. Отвернувшись к окну, Григорий равнодушным взглядом проводил одного-двух прохожих, потом также равнодушно повернул голову и поглядел в сторону стойки, на соседние столики…

Высокий, стройный человек, только что вошедший в зал, снял шляпу и вежливо поклонился.

— Герр Кронне? — удивился Григорий, узнав своего бывшего начальника по комендатуре.

Воспоминания об Италии, о последних днях войны молшей пронеслись в голове и исчезли. Нет, Кронне не мог знать ничего о плотине, о гибели Бертгольда, да и вообще о событиях, происшедших в Кастель ла Фонте.

— Я рад, герр Гольдринг, что вы уже приноровились к новым обстоятельствам, — сказал Кронне, пересаживаясь к столику своего бывшего подчинённого. — Ведь раньше, даже будь я в штатском, вы бы назвали меня герр оберст, не так ли?

— Это завуалированный упрёк?

— Наоборот, абсолютно искренняя похвала. — Кронне криво улыбнулся. — Тем более, что я не надеялся увидеть вас живым и здоровым…

«Случайная встреча или…» — думал Григорий, всматриваясь в лицо вылощенного и, как всегда, вежливого Кронне.

— Теперь, барон, кратко расскажите, как вы попали сюда из Кастель ла Фонте, как поступили с секретными документами? — Кронне спрашивал тихо, вежливо, но просьба звучала как приказ. — Очевидно, давала себя знать давняя привычка командовать.

— Документы я, конечно, сжёг, даже ликвидировал кое-кого из нежелательных свидетелей, поэтому и прибыл сюда позднее, чем большинство офицеров из лагеря военнопленных.

— Вам повезло — я побаивался, не попали ли вы в руки гарибальдийцев… А где сейчас Бертгольд, его, то есть и ваша, семья?

— Судьба Бертгольда меня очень беспокоит… Буквально накануне капитуляции он имел неосторожность выехать в Северную Италию. Что касается моей невесты и её матери, то… Знаю одно: они выехали в Швейцарию. Так что не теряю надежды их разыскать.

Григорий старался произнести эту фразу как можно более взволнованно, но прозвучала она довольно сухо. Верно потому, что отвращение к Лоре и жене бывшего группенфюрера он пронёс через всю войну.

— А вообще каковы ваши планы, герр Гольдринг?

— Никаких, буквально никаких. Сейчас я просто боюсь заглядывать в будущее. Германия? Существует ли сейчас вообще это понятие? Сможем ли мы, вконец уставшие люди, вернуть ей былую силу и славу?

Ироническая улыбка пробежала по губам Кронне.

— Вы, барон, чересчур молоды, у вас не хватает опыта и умения ориентироваться в международной обстановке. Прошедшая война нас кое-чему научила, и мы не повторим ошибок, приведших к краху. Вас я считаю подлинным патриотом, и это позволяет мне быть откровенным. Итак: борьба, которой мы с вами посвятили жизнь, только начинается! У меня есть основания это утверждать.

— Я не спрашиваю о них, герр оберст. Но потом, когда меня освободят из лагеря… — Голос Григория прерывался от волнения.

— Если вы согласны принять участие в этой борьбе…

— О, герр Кронне, нет, герр оберст! Разрешите забыть, что мы оба в штатском, и называть вас именно так!

— Не так громко, Гольдринг! Я найду возможность повидаться с вами в лагере или в городе…

— Вот этого я никак не могу гарантировать.

Григорий рассказал Кронне историю с увольнительной, не скрыв того, что он получил её совершенно неожиданно.

— Понимаете, никаких признаков, что меня собираются демобилизовать. Тогда что означает эта увольнительная и дадут ли мне её ещё раз?

— Попробую разузнать, — спокойно пообещал Кронне и поднялся. — К сожалению, должен вас покинуть. До новой встречи, которая обязательно состоится, герр… гауптман!

Беседуя с Кронне, Григорий внимательно следил за тем, что происходит вокруг.

Обстановка в кафе менялась. Зал заполнялся посетителями, живее заскользили между столиками официанты. Но атмосфера солидного бюргерства не нарушалась до тех пор, пока в зал не ввалился пьяный американский солдат. Расстёгнутый ворот рубашки, всклокоченные волосы, красное лицо всё говорило о том, что солдат посетил сегодня не одно такое заведение и не раз приложился к рюмке или кружке пива. Заказав целую батарею бутылок и швырнув на стол несколько пачек сигарет, солдат с пьяным упрямством принялся угощать всех, кто находился в это время в кафе. Посетителей, сидевших за соседними столиками, он просто дёргал за рукав, в тех, кто сидел подальше, швырял сигареты. Увидев, что несколько человек поднялись со своих мест, солдат загородил проход, перенеся свой столик к самой двери.

— Из кафе выйдет только тот, кто выпьет кружку пива и выкурит сигарету!

— горланил он, хохоча.

Кронне солдат пропустил, но юношу, шедшего следом за ним, силой усадил рядом с собой. Тот, испугавшись, залпом выпил пиво и, схватив сигарету, выскочил на улицу. Остальные посетители не решались последовать его примеру. Сбившись кучкой возле стойки, они требовали, чтобы хозяин кафе выпустил их чёрным ходом.

Григорий был уверен, что ему, как и Кронне, удастся спокойно выйти из кафе. Расплатившись, он медленно направился к двери.

— Э-э, нет! Так не пройдёшь! — крикнул солдат и схватил Григория за руку. — Пей! — приказал он, протягивая до краёв наполненную кружку.

Тяжёлый запах водочного перегара заставил Григория отшатнуться.

— Нн-е нравится? — зло спросил солдат. Одним движением он выплеснул пиво из кружки, и лишь то, что Григорий успел вовремя отпрянуть, спасло его от неожиданного душа.

Всё остальное произошло в мгновение ока. Взмахнув рукой, Григорий сбросил бутылки на пол и, отодвинув столик, освободил себе путь к двери. Вдруг он заметил, что солдат схватился за пистолет. Молниеносный рывок — и оружие в руках Григория. Теперь лишь несколько шагов отделяли его от выхода из кафе. Он прыгнул и, разрядив пистолет на улице, швырнул его на середину мостовой. Нашёл солдат оружие или нет, Григорий уже не видел. В соседний двор, куда он вскочил, долетали лишь злобные крики и угрозы.

Всю ночь Григорий не спал, обдумывая подробности происшедшего и стараясь предугадать последствия. Много вариантов возникало у него в голове, но того, что произошло в действительности, он не мог даже предположить.

Утром бывший гауптман фон Гольдринг был арестован и в тот же вечер состоялся суд.

Два свидетеля — сам «потерпевший» и хозяин кафе — в один голос утверждали: подсудимый хотел овладеть оружием солдата; ему это даже удалось, и лишь мужество пострадавшего, который с голыми руками кинулся вслед за вооружённым преступником, лишило подсудимого возможности осуществить задуманное.

Комедия суда продолжалась недолго. Всё было расписано как по нотам, и заранее решено. Объяснения Григория судьи даже толком не выслушали. Ещё бы! Ведь у них в руках такое неопровержимое доказательство его вины: фото, якобы присланное неизвестным фотолюбителем, который был свидетелем происшествия и заботливо зафиксировал все на плёнку.

Приговор прозвучал коротко:

«Военнопленного Генриха фон Гольдринга, бывшего гауптмана немецкой армии, за попытку овладеть оружием, принадлежащим солдату оккупационной армии, — расстрелять».

С какой целью был организован этот суд, собственно говоря, не суд, а инсценировка? Вывод один — скромная особа фон Гольдринга кому-то помешала… А может быть, иное кого-то очень заинтересовала?.. Взять хотя бы человека в очках — слишком уж этот тип беспокоился о его судьбе… Или отец Фотий… Штатский, правда, ничего конкретного не предлагал, только нащупывал почву. Так же, как Кронне… Кронне? А откуда он взялся там, в кафе? Почему солдат свободно его выпустил? Правда, несмотря на штатский костюм, чувствовалось, что Кронне офицер, — на солдат это производит впечатление. Хотя этот солдат был настолько пьян… Действительно пьян или притворялся? Гм… Похоже, что, вручая Гольдрингу увольнительную, комендатура лагеря сознательно направляла своего подопечного прямо в ловушку… Но опять же — с какой целью? Ясно с какой — нужен повод, чтобы избавиться от неугодного свидетеля: слишком много рассказал отец Фотий…

Вот и распутана лента воспоминаний до конца. Нет, не фатальное стечение обстоятельств, а собственные ошибки привели его в камеру. Особенно столкновение в кафе. Заранее запланированное и спровоцированное. Словно молодой задиристый петух, ты сам полез в эту западню.

Непреодолимое желание очутиться на свободе с такой силой овладело Григорием, что все: и его раздумья, и камера смертников, и то, что неминуемо должно свершиться, — показалось нереальным, увиденным во сне. И, словно сквозь дымку сна, на него пахнуло ароматом лозы. Так пахло там, на пологом берегу Днепра, где он ещё так недавно удил рыбу.

Родина! Родина, которую он больше не увидит! Это слово сейчас включало в себя все: отцовскую посеребрённую сединой голову; последнюю предсмертную улыбку матери, необозримость безграничных полей; величие возведённых руками трудящихся строек; радость рассветов над родной землёй и очарование её вечеров.. И всё то, что не укладывается в зримые образы, но является воплощением души родного народа, его славы и силы!

Сколько раз во время войны он черпал из этого вечного источника живую воду, которая закаляла волю, укрепляла мужество, живила ум и сердце…

Сделав несколько шагов по маленькой камере, Григорий сел на единственный, крепко привинченный к полу стул. Что бы ни было, а надо беречь силы, даже не силы, а те крохи времени, которыми он ещё владеет…

Короткий миг — это ведь тоже богатство, если насытить его дополна интенсивностью мысли и чувства. Подумай — ты вдохнул глоток воздуха, почувствовал, как пульсирует кровь в висках, шевельнул рукой… В твоём мозгу промелькнуло воспоминание — Моника в белом платье с букетом цветов в руках, вся залитая солнечным светом… Разве мало одного такого мгновения? В нём ты и весь мир! Ты можешь восстановить в памяти что-нибудь прекрасное, пережитое тобой, просто вспомнить строчку стихов любимого поэта, мысленно вдохнуть аромат розы, почувствовать прикосновение дружеской руки, увидеть огонь костра, представить стремительный полет ласточки в необозримом океане неба, по которому, словно парусники, плывут облака, ещё раз пережить напряжение борьбы и радость победы, мысленно вернуться к каждому, кто обогатил твою жизнь плодотворной идеей, дружбой, любовью… — каким богатством ты ещё владеешь!

Незаметно за маленьким зарешеченным оконцем вечер перешёл в ночь, а ночь отступила перед утренним рассветом. Григорий ни на секунду не сомкнул глаз. Такой роскоши он не мог себе разрешить — ведь ему ещё так много надо было вспомнить.

Под утро даерь камеры, скрипя, отворилась. Григорий быстро поднялся. Для раздатчика суррогатного кофе и эрзацхлеба слишком рано. Неужто?..

Но порог перешагнул не тюремщик с конвоем, не поп, на появление которого можно было рассчитывать перед расстрелом, а элегантный господин, и камера тотчас наполнилась ароматом туалетного мыла и духов. В тусклом свете красноватой лампочки, горевшей под потолком, залоснилась гладкая причёска с безукоризненным пробором, заблестели стёклышки старомодного пенсне на сухом, с горбинкой, носу.

— Простите за вторжение, — проговорил господин так, словно находился не в камере смертника, а в светском салоне, — и разрешите представиться: здешний врач.

— Очень сожалею, но медицинской помощи мне не потребуется, так что…

Григорий продолжал стоять, надеясь, что непрошеный посетитель тотчас уйдёт. Но тот, сняв пенсне, подул на стёклышки и принялся старательно протирать их, очевидно готовясь к осмотру и длинному разговору.

— Повторяю, вы напрасно беспокоитесь. Очень вам благодарен, но я хотел бы остаться один, — уже нетерпеливо сказал Григорий.

— Понимаю, понимаю и ваше возбуждение и ваше раздражение! Это так естественно… Мне не хочется быть навязчивым, но поверьте, не только обязанности официального тюремного врача привели меня сюда.

— Тогда что ещё?

— Разрешите сесть?

— А я имею право не разрешить?

— Так, так, ирония, бравада… Мы все прибегаем к ним в трудную минуту жизни…

— Господин доктор, минут у меня осталось в обрез. Напоминаю вам об этом.

— Я долго не задержу вас, и вы не пожалеете, что выслушали меня.

— Ну, что ж… — Григорий устало опустился на койку и вздохнул. — Говорите, и чем короче, тем лучше.

— Хочу сразу же предупредить, что я пришёл как друг. Вы удивлены, но это именно так.

Григорию показалось, что его сильно толкнули в грудь сердце бешено заколотилось. Неужели появился шанс на спасение? А что, если это новая игра, попытка сломить его волю перед расстрелом, вывести из равновесия? Любой ценой надо сдержаться, не выдать волнения!

— Странно. Меня вы не знаете, быть посредником между мной и ещё кем-то не можете — ведь у меня здесь нет ни одного близкого человека. Следовательно…

— Простите, а герр Кронне?

— Кронне? — в голосе Григория прозвучало искреннее удивление.

— Да, именно он попросил меня передать его глубокое сожаление по поводу того, что произошло. Он испробовал все возможности вам помочь, но оказался бессилен — с такой быстротой закружилась эта чёртова мельница правосудия. И теперь он жаждет…

— Откуда ему всё известно?

Вопрос словно повис в воздухе. Сокрушённо покачивая головой, врач сунул руку в карман, долго шарил там и, наконец, вытащил свёрнутый листок. Словно колеблясь, развернул его: даже в полутьме можно было разглядеть набранный готическим шрифтом заголовок газеты-листовки, которую вот уже две недели как издавали в лагере военнопленных. Основным материалом служили платные объявления — обращения отцов, матерей, жён, разыскивающих своих близких в лагерях для солдат и офицеров бывшей гитлеровской армии. Несколько скучнейших лагерных новостей и непременно ужасающий рассказ беглеца из Восточной зоны заполняли оставшееся место.

— Прочитайте вот это! — врач протянул газету.

— Вы забываете, у меня человеческие, а не кошачьи глаза. В такой темноте я ничего прочесть не могу.

Неожиданно вспыхнул карманный фонарик и осветил обведённую красным карандашом заметку на первой полосе. Григорий впился в неё глазами.

«Сегодня в пять часов утра, — сообщалось в информации, — приведён в исполнение приговор суда, приговорившего бывшего гауптмана немецкой армии Генриха фон Гольдринга к расстрелу за вооружённое нападение на солдата оккупационных войск. Перед смертью гауптман Гольдринг искренне раскаялся и подал прошение о помиловании. Командование оккупационных войск прошение отклонило».

— Который час? — спросил Григорий и почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Да и голоса своего не узнал — он звучал хрипло и глухо.

Доктор осветил фонариком циферблат ручных часов.

— Без двенадцати четыре.

— Значит, в моём распоряжении час и двенадцать минут. Для смертника час плюс двенадцать минут — это же целая вечность. Или один миг. Как воспринять…

— Поверьте, эта газета жгла мне руки!

— Нечасто приходится читать сообщение о собственной смерти. Не скажу, что это очень приятно, но… не лишено интереса. Кстати, вам неизвестно, почему они так торопятся избавиться от меня?

— Ваша казнь — предостережение для других. Война всем осточертела, люди мечтают о мире и отдыхе. Попытка поставить во главе отрядов, перебрасываемых на Западную Украину, опытных военных руководителей — проваливается. Ваш пример должен устрашить остальных: при расстреле, я слышал, будут присутствовать все, кто колеблется.

— Наглядная, так сказать, агитация? Ну и ну! Молодчики из союзного командования не слишком разборчивы в методах.

— Совершенно с вами согласен. И поэтому я так охотно согласился выполнить просьбу герр Кронне.

— Жаль, что он тогда так быстро покинул кафе. Если бы не…

— О, он так казнит себя!

— Передайте герр Кронне: страшны не мёртвые, а живые, глядящие в лицо. Поскольку я вскоре выйду из игры…

— Вы мужественный человек, герр Гольдринг!

— Единственная роскошь, которую я могу себе позволить. Хотя, судя по информации, я умер как трус.

— Ваши друзья узнают, что это не так.

— Буду очень благодарен. А теперь… — Григорий поднялся, давая понять, что хочет остаться один.

Врач нервно заёрзал на стуле.

— Одну минуточку!.. Герр Кронне хотел… и я сам, как человек гуманной профессии… Погодите, куда же я задевал её? Ага, вот, берите, — в пальцах врача, отливая перламутром, блеснула маленькая ампула. — Надо её проглотить, и вы уснёте, тихо и без боли.

— Чтобы никогда не проснуться?

— Да!

Григорий взял ампулку и почувствовал на ней тепло пальцев, только что державших её.

«Неужели у меня такие холодные руки?» — мелькнула мысль.

— Интересно! — согнув руку лодочкой, Григорий задумчиво перекатывал ампулку по ладони. — В такой маленькой оболочке заключено так много: тихий, безболезненный сон, небытие, которое будет длиться вечно. А если взглянуть шире, то и больше. Гейне говорил, что каждый человек — это весь мир, который с ним рождается и с ним умирает. Что под каждым надгробием похоронена вся история человечества. Не помните, откуда это?

— О, в такой момент… когда в мыслях такой разброд… Очень прошу вас, будьте осторожны с ампулой! Она может упасть, куда-то закатится, и тогда…

Улыбнувшись, Григорий решительно протянул ампулу врачу.

— Чтобы вы не волновались, возьмите!

— То есть?

— Я всё равно не воспользуюсь ею. Отпущенное мне время я хочу прожить сполна и встретить смерть, как подобает человеку.

— Именно этого Кронне и опасался! Что же касается меня, то я не понимаю вас, просто не понимаю…

— Каждый живёт по-своему и по-своему умирает.

— У вас крепкие нервы. А мои, признаться… — от растерянности врач начал шарить по карманам, наконец вытащил портсигар и дрожащими пальцами прикурил сигарету. — Извините, что без разрешения, две-три затяжки меня успокоят… Простите, совсем не подумал, вы, верно, давно не курили? К сожалению, осталась только одна. Пожалуйста! Ах да, спички!

— Вот за это большущее спасибо, — ноздри Григория с жадностью втягивали запах табачного дыма, и он едва удержался от желания закурить тотчас. — С вашего разрешения спички оставлю у себя для последней затяжки…

— Конечно, конечно… — поспешно поднявшись, врач поклонился. — Не стану вам больше мешать. Моё почтение, герр Гольдринг!

— И моё тоже. Советую переменить место работы. С вашими гуманными взглядами…

— Да, да, это не для меня, никак не для меня… — Врач сделал вид, что не понял смысла, вложенного в последнюю реплику тем, кого он принимал за Гольдринга.

…Зажав сигарету между пальцами, Григорий подошёл к окну. Предрассветная мгла рассеивалась, и теперь хорошо был виден квадратный тюремный двор. Там, несмотря на такую рань, было необычайно людно. Солдаты в форме оккупационных войск перебегали от одной группки пленных к другой, два офицера нетерпеливо отдавали команды и снова возвращались к прерванному разговору, очевидно очень весёлому и далёкому от того, что здесь готовилось, ибо время от времени они разражались хохотом.

«Ещё несколько минут, и за мной придут, — подумал Григорий. — Не дадут, чёрт побери, закурить…»

Чиркнув спичкой, он зажёг сигарету и с наслаждением затянулся. Но табак был невкусный. Возможно, потому, что Григорий закурил после долгого перерыва. Натощак. Конечно, дело в этом. Вот и голова затуманилась, а руки и ноги отяжелели. Деревенеют и все. И в глазах темнеет…

Держась за стену, Григорий сделал несколько шагов в сторону койки и свалился на неё, как сноп.

Словно из далёкого далека донёсся до него звук шагов, показалось, что кто-то склонился над ним. Григорий попробовал открыть глаза, хотел проверить, явь это или сон, но приподнять веки не смог, как ни старался. Они словно налились свинцом. Потом исчезло и это желание. Он больше ничего не хотел и не чувствовал…

ЧАСТЬ I

КАПРИЗНЫ СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

Берта была в восторге от Севильи. Собственно, не так от самого города, с которым она ещё не успела ознакомиться, как от нового жилья. Подумать только! Вместо шаблонной берлинской квартиры в её распоряжении домик с патио, то есть внутренним двориком посредине, где среди вечнозелёных деревьев и пышных цветов неугомонно журчит фонтан, наполняя кристально чистой водой небольшой, выложенный мраморными плитами бассейн.

— Наш маленький эдем! — сказал Иозеф в день приезда, выйдя с женой на тенистую веранду. Она огибала домик со всех четырех сторон, замыкая патио.

— О! — только и могла воскликнуть Берта в изумлении.

— Скажи спасибо маврам за это чудо. Это их стиль сохранился в Севилье до наших дней. Местные жители очень любят патио и даже новые дома строят в стиле старинных мавританских.

— И все с фонтанами? — насторожилась Берта, которая уже привыкла к мысли, что владеет чем-то исключительным, особым.

— В большинстве, — улыбнулся Иозеф. — Но пусть это тебя не смущает, милая. Они не все действующие. Представь себе, значительная часть фонтанов снабжается водой из акведуков, построенных ещё во времена Юлия Цезаря, когда Севилья была римской колонией.

— Боже, какая старина!

— О, в Севилье ты наглядишься на неё вволю! Будет чем похвастаться перед завистливой Гретой Эйслер, которая считает, что я завёз тебя чуть ли не в ссылку. Один музеи чего стоит. Не зря испанцы говорят: «Кто не бывал в Севилье, тот ничего не видал».

— Я вижу, ты стал настоящим испанцем, Зефи!

— Пришлось. Не зная языка, я бы не смог ничего достичь.

— О, эта твоя работа! Я, должно быть, никогда не привыкну к тому, что должна носить здесь фамилию фрау Нунке! Да, а как будет с письмами? Не могу же я написать родным и знакомым…

— Письма будут приходить на другой адрес. Не волнуйся, я обо всём позаботился.

— Всё-таки я хочу знать, почему твоя фирма…

— Секреты экспорта и импорта, моя милая! Бывают случаи, когда приходится действовать через подставных лиц. И не мучь этим свою хорошенькую головку. У неё и так много хлопот: надо обставить наш дом, как положено богатому коммерсанту, позаботиться о твоих туалетах. Мне придётся завести обширные знакомства. Надо будет выезжать в свет, принимать у себя… Ты довольна?

Берта головой прижалась к плечу мужа.

— Разве ты не соскучился по мне, Зефи? Разве тебе не хочется хоть немного пожить вдвоём? Помнишь, как тогда, во время свадебного путешествия?

Иоэеф Нунке вспомнил поездку в Италию. Денег у них было в обрез, и молодожёны вынуждены были останавливаться во второразрядных гостиницах, где всегда остро пахло кухней, приходилось умываться из фаянсового таза, а бельё меняли раз в две недели. Берта была очень мила и делала вид, что её это ни чуточки не трогает, но он, Иозеф, нестерпимо страдал от чувства унижения, возникавшего всякий раз, когда приходилось отказывать себе в удобствах или невинных развлечениях. Именно там, в Италии, он дал себе слово во что бы то ни стало при первой же возможности выбиться в люди. Наследник обедневшего юнкерского рода, он по приезде домой с упорством и педантичностью возобновлял старые родственные связи и вскоре стал завсегдатаем нескольких небольших салонов, где собирались в основном военные, близкие к околоправительственному окружению, мечтавшие о реванше после позорного поражения в войне четырнадцатого года. Молодой энергичный офицер привлёк к себе внимание тем, что уже в те годы призывал готовиться к реваншу. Его заметили. Вскоре одно важное лицо из одного влиятельного учреждения предложило ему должность, солидный оклад и специальные премиальные за выполнение особо деликатных поручений. Одним из них и была поездка на продолжительный срок в Севилью, большой портовый город с артиллерийскими, авиационными, оружейными и патронными заводами. Так появился «коммерсант» Иозеф Нунке — человек богатый, светский, любезный, которого охотно принимали в обществе.

— Ты не отвечаешь, Зефи?

— Прости, дорогая! Я вспомнил о нашем свадебном путешествии. Я не мог тогда предоставить тебе всё, что хотел. Зато теперь…

— Мы были богаче всех богачей: с нами была любовь. Мне обидно, что ты позабыл об этом. — В укоризненном взгляде Берты было ожидание, она надеялась: муж усыпит её ревнивые подозрения. Почти полгода они не виделись, мало ли что могло произойти за это время…

Но Нунке, поглощённый планами на будущее, только ласково потрепал жену по щеке.

— Причудница, как и все женщины! Утончённое чувство требует утончённой оправы. Теперь она у нас будет. И любовь наша расцветёт заново. Увидишь, как весело и счастливо мы тут заживём.

В тот же вечер Нунке потащил жену на плац Нуэва — излюбленное место прогулок горожан. В аллеях, протянувшихся среди апельсиновых деревьев, было людно. Берту удивило, как много знакомых у её мужа. С одними он просто здоровался, кивая издалека, к другим подходил, знакомил с женой. Берту бесцеремонно разглядывали, но встречали приветливо, она чувствовала, что нравится, и это тешило её женское самолюбие. Однако, возвращаясь домой, она была печальна. Молодая женщина хотела первый вечер на испанской земле провести с мужем наедине: поведать ему о всех горестях своей одинокой жизни, ощутить близость того, о ком так тосковала, убедиться, что чувство к ней не угасло.

— Что с тобой? — спросил Нунке, удивлённый тем, что жена молчит, не расспрашивает о новых знакомых, не замечает, кажется, прелести и своеобразия зданий, мимо которых они проходили.

— Обещай мне, что завтра мы будем только вдвоём, — вместо ответа попросила Берта. — Все эти сеньоры и сеньориты слишком болтливы, а обилие новых лиц меня просто ошеломляет. К тому же я очень плохо знаю испанский…

— Тебе придётся изучить его как можно скорее. И знаешь, я нашёл тебе чудесного учителя. Местный врач, влюблённый в старину. Он разговаривает по-немецки, правда с акцентом, и охотно будет сопровождать тебя в путешествиях по городу. Я уже договорился с ним.

— Спасибо, — сухо ответила Берта.

— Ты напрасно обижаешься, дорогая. Я просто не могу уделить тебе столько времени, сколько хотел бы. Не забывай — у меня много служебных обязанностей.

— Понимаю, — сдержанно кивнула молодая женщина.

Нет, жизнь сложилась не так, как хотелось Берте. Мужа она видела только за обедом и вечером, да и то не каждый день. Если бы не хлопоты с устройством нового жилья, она просто не знала бы, куда себя девать. И если бы не дон Эмилио Эрнандес.

Человек далеко не молодой, немного меланхоличный, дон Эмилио вначале пугал Берту старомодной изысканностью манер, его присутствие сковывало её. Но доктор так чутко улавливал все оттенки её настроения, умел так тактично переключать её мысли на другое, когда она была чем-то недовольна или опечалена, так все хорошо знал, что вскоре стал для Берты незаменимым советчиком и чичероне.

Освободившись от забот по устройству дома, молодая женщина с удовольствием бродила по городу. Она научилась ощущать аромат его истории — ведь о каждом вновь увиденном памятнике старины дон Эмилио рассказывал так увлекательно! В его печальных глазах вспыхивала настоящая страсть, и мёртвые камни оживали, залы дворцов заполнялись призраками бывших их владельцев, на развалинах городского вала снова поднимались шестьдесят шесть башен двадцатиугольной Торе дель Оро — Золотой башни, построенной на Гвадалквивире. Сюда, как и в седую старину, приставали корабли, гружённые сокровищами испанских конквистадоров.

Вскоре Берта уже сама могла быть гидом. У Нунке выдалась свободная неделя, и она решила попробовать свои силы и проверить приобретённые знания.

— Дворцы Алькасар и Сан-Тельмо, библиотека Колумба, ратуша, университет, биржа, собор Пресвятой Девы… дорогая, неужели ты собираешься тащить меня туда? Все это я видел, и, признаться, из всех сооружений, какими здесь гордятся, меня больше всего интересует цирк для боя быков. После мадридского он, кажется, второй по величине во всей Испании. Вот это настоящая экзотика, а не изъеденные временем дворцы. Обязательно пойдём с тобой на корриду! Я один раз был — незабываемое зрелище и незабываемое ощущение…

— Но ведь Алькасар построен маврами! Представляешь, когда это было? Его начали возводить ещё в двенадцатом веке! Аюнтамьендо — ратуша, о которой ты с таким пренебрежением говоришь, — это же здание пятнадцатого века, стиль раннего Ренессанса. В библиотеке Колумба, основанной его сыном, кроме массы редчайших книг, хранится около двух тысяч древних рукописей. Что же до кафедрального собора, то я просто очарована его величием и красотой. Он весь словно тянется к небу. А его колокольня, прославленная «Ла хиральда»! Знаешь, её перестроили из минарета, да и весь собор возведён на фундаменте маврской мечети в самом начале пятнадцатого века. Правда, потом кое-что расширили, достроили… Ну, давай пойдём сегодня хоть в собор! Когда играет орган на пять тысяч труб… Или когда смотришь на святого Антонио, кисти Мурилъо… В 1812 году герцог Веллингтон пытался купить это полотно, предложив закрыть его золотыми монетами… Когда дон Эмилио рассказал мне об этом, я посмеялась над экстравагантностью герцога, но, увидев картину… Верно, будь я герцогиней, тоже не пожалела бы всего своего золота!

— Тогда я должен лицом к лицу встретить опасность, которая может разрушить наше благосостояние, — рассмеялся Нунке. — Что ж, пошли в собор!

Знаменитая картина Мурильо висела в правом алтаре храма. В этот день здесь, как обычно, толпилось немало туристов. Но Берте, привыкшей к этому, они не мешали. Она вся отдалась во власть любимого творения гениального мастера. И, как бывало всякий раз, сердце её нестерпимо забилось, словно и она приобщалась к чуду видения Антония Падуанского. Светозарное и впрямь неземное сияние освещает часть тёмной монастырской келий. Лучи проникли сюда не извне — их излучает тельце младенца Христа, по-человечески трогательного в своей земной наготе и безгранично величественного, благодаря силе проникновенного милосердия, которым дышит его личико. И другое лицо — самого Антония, который стоит на коленях. Высокое устремление духа, радостный восторг, экстаз полного самозабвения. Он, Антоний, живой, живее всех стоящих рядом с Бертой…

Рука Нунке легла на руку жены:

— Пойдём, Берта! Не стоять же нам здесь вечно.

— Мне кажется, что это не картина, а моё собственное видение.

— Тебя загипнотизировали золотые герцога Веллингтона. По мне, так ничего особенного. Живопись на религиозные темы оставляет меня совершенно равнодушным.

— Но ведь важна не тема, а исполнение. Здесь речь идёт о человеке с его вечным стремлением к идеалу… так мне кажется.

— Вот-вот, кажется. А ты погляди трезвыми глазами.

«Какие они разные с доном Эмилио! — грустно подумала Берта. — Тот весь перевоплощается, когда речь идёт о чём-то близком его романтической душе… А Иозеф… он всем своим существом прикован к земле, ко всему обыденному…»

Нунке не догадывался, что в этот день жена впервые посмотрела на него критически, и это было началом краха его семейной жизни.

«Он заботится лишь о карьере… для него на первом плане деньги… Какая самоуверенность при полной ограниченности!.. Вульгарная фамилия „Нунке“, которую он себе выбрал, подходит ему как нельзя лучше… И вообще, что это за таинственная работа, о которой он избегает говорить? Любовь для него лишь физиологический акт, не более… Он много ест — это противно!.. Красив ли он? Красивая вывеска над лавчонкой стандартных вещей… Ты когданибудь видела, чтобы он увлёкся книгой? Возможно, у него была и есть любовница — его ласки становятся нескромными… А эта привычка курить дома дешёвенькие сигары!..»

Изо дня в день отмечая про себя все новые и новые недостатки мужа, Берта невольно сравнивала его со своим новым другом. «Как отлично дон Эмилио разбирается в живописи! Не напрасно в здешнем музее его встречают с таким уважением… У него утончённый вкус, а держится он как настоящий аристократ… Все схватывает с полуслова, ибо сам тонко чувствует… Очевидно, дон Эмилио пережил какую-то личную драму, иначе его лицо не было бы так печально… Какие красивые у него глаза, какие тонкие черты! Седина на висках даже идёт ему… У Эмилио большая практика, но в основном в бедных кварталах — это говорит о добром сердце и пренебрежении к деньгам… Упаси боже заболеть! Иозеф тогда непременно обратится к дону Эмилио, а она ни за какие сокровища в мире…»

Поняв, что неравнодушна к дону Эмилио, Берта испугалась. Какой позор! Замужняя женщина… дочь таких солидных родителей… Надо положить конец прогулкам, пока она ещё властна над своими чувствами.

Под всяческими предлогами Берта стала избегать встреч с доктором вне дома, хотя, оставаясь одна в своём патио, отчаянно тосковала. Вечерние выходы вместе с Нунке в театр, в ресторан или к знакомым только раздражали её.

— Ты стала чересчур раздражительна, Берта! — заметил Нунке. — Возможно, это объясняется тем, что в нашей жизни может появиться.. — Он не закончил, заметив, как побледнела жена. — Ты боишься, что это произойдёт далеко от родного дома? — спросил он с несвойственной ему нежностью.

Тон, каким это было сказано, встревожил Берту.

«Я чудовище! — подумала она. — Это кощунство горевать об Эмилио, когда я ношу под сердцем ребёнка Зефи! Мне надо бежать из Севильи, избавиться от её чар… Возможно, всё, что я чувствую, лишь нарушение психики, которое объясняется моим положением… Безусловно, это так…»

Решение вернуться в Берлин успокоило Берту. Чтобы проверить себя, она послала дону Эмилио коротенькую записочку с просьбой прийти.

— Я была в плохом настроении и отвратительно вела себя с бедным Зефи и с вами, милый мой друг. Вы не сердитесь?

— Только огорчаюсь, что надоел вам своими древностями, — отвечал доктор. — Такой молодой очаровательной женщине надо ощущать пульс современной жизни, а не прислушиваться к шорохам прошлого… Хотите, я покажу вам другую Севилью? Весёлую, шумную и не совсем обычную.

— Я уже сейчас умираю от любопытства! Куда же мы направимся?

— На правый берег Гвадалквивира, в предместье Триану.

— В Триану? — Нунке, присутствовавший при этом разговоре, высоко поднял брови. — А я было собрался присоединиться к вашей компании!

— Вы с этого берега видите лишь трубы её фабрик и заводов. А я покажу вам совсем другое: своеобразное государство в государстве, владения гитанос. Даже нас, местных жителей, которые так любят яркие наряды и украшения, все там поражает богатством красок, цветов и оттенков, до боли в глазах пёстрых, иногда неправдоподобных и всегда манящих. О туристах я уже не говорю…

— Гитанос? То есть цыган? Ведь они же кочевники? — удивился Нунке. — Я не представляю их без кибиток.

— В южной Испании, и особенно в Севилье, есть оседлые цыгане. Их старались приучить к работе на фабриках и заводах и потому разрешили поселиться в Триане, но с работой ничего не вышло. Они держатся в стороне, потому и сберегли свою самобытность во всей её первозданности. Многочисленные цыганские семьи фактически составляют один большой род, где так перепутались родственные отношения, что только самые старые из них помнят, кто кому приходится троюродным братом или четвероюродной сестрой. Что же касается ещё более дальних родственных связей, таких, как сват, пятиюродная тётя или дядя, то тут сам черт ногу сломит, если попробует точно восстановить, кто кому кем доводится… Своеобразный, совершенно своеобразный мир!

— Вы говорите, цыгане не работают, а на что же они живут? — спросила Берта.

— Как и их предки кочевники, живут «чем бог послал»: торгуют лошадьми, скотом, медными кастрюлями собственного производства, изготовляют красивые, причудливо разукрашенные ножи, скупают и продают поношенную одежду… Женщины гадают на картах, звёздах и корешках таинственных, только им известных растений. Молодёжь развлекает туристов цыганскими танцами и песнями. Надрывные, всегда остросюжетные, весёлые; зажигательные, они не могут оставить слушателей равнодушными. Свою долю в общий котёл вносит и детвора — там что-то стащат, здесь выпросят. Вообще количество ребятишек трудно даже учесть. Они шныряют повсюду. Где проводят день, что делают, чем питаются, не может сказать даже самая заботливая цыганская мать. Впрочем, сами увидите.

Берта, как обычно, радостно откликнулась на предложение дона Эмилио. После некоторого колебания решил поглядеть на жизнь гитанос и Нунке.

— Только с условием: на обратном пути вы завезёте меня в гавань Таблада. Там у меня деловое свидание, — предупредил он.

На тот берег добрались на стареньком «форде» доктора, но в уголок предместья, где обитали гитанос, решили идти пешком. Здесь проехать было трудно. Часть Трианы, где жили цыгане, напоминала большой восточный базар. Здесь все кружилось, двигалось, изменялось. Обитатели этих кварталов хоть и были коекак обеспечены жильём, пользовались им только в непогоду. Ненастье в Севилье — явление редкое, так что вся жизнь гитанос проходит на улицах и площадях. Комнаты и даже квартиры используются как склады для различных вещей, предназначенных на продажу, и прежде всего тех, которые попали к цыганам не совсем легальным путём. Полиция в своё время пыталась производить обыски у цыган, но после того, как у двух полицейских во время этих акций исчезли бумажники и кобуры пистолетов оказались пустыми, рвение блюстителей порядка поостыло. Они избегали появляться здесь даже в том случае, когда у кого-либо из местных жителей уводили коня.

И всё же, пренебрегая опасностью лишиться бумажника, часов, драгоценностей, горожане часто навещали эту самую дальнюю окраину города.

И не только они — люди приезжали сюда из самых отдалённых мест Андалузии. Дело в том, что трианские гадалки прославились на всю южную Испанию. Одним хотелось узнать о судьбе мужа или сына, отправившегося в Америку в поисках счастья и бесследно исчезнувшего, другим — убедиться в верности любимого или любимой. Больные приезжали к знаменитым трианским знахаркам, каждая из которых, не колеблясь, бралась за лечение самых тяжёлых болезней, будь то распространённая на юге Испании трахома или чахотка…

Цыгане, привыкшие к появлению чужих, равнодушно глядели на сеньору и двух её кавалеров. Только среди женской части населения появление незнакомцев вызвало некоторое оживление. Но, убедившись, что сеньора, смеясь, отказывается от гадания и лекарств, молодые гадалки и старые знахарки принялись за прерванные дела. Детвора тоже скоро поотстала, получив пригоршню песет, заранее приготовленных доном Эмилио. Можно было спокойно бродить по улицам, присматриваться и прислушиваться.

— Мне как-то неловко, — пожаловалась Берта, вроде я в щёлку подглядываю чужую жизнь. Как они могут жить так открыто?

— Примитивны, как животные, — равнодушно бросил Нунке.

— Не сказал бы, — возразил доктор. — Непривыкшие к условностям нашего цивилизованного мира, они просто пренебрегают ими. Цыгане слишком жизнерадостны и свободолюбивы, чтобы ограничивать себя рамками каких-либо принятых у нас правил. Их предки кочевали по степям, долинам, чащам. Кто мог их там видеть и слышать? Что им было скрывать? Ведь жили они одним большим родом,..

— А вот и подтверждение ваших слов, дон Эмилио! — прервала его Берта. — Взгляните на эту девушку, которая так спокойно, на виду у всех расчёсывает волосы. Даже не повернётся в нашу сторону. Мы для неё просто не существуем. Любопытно, что будет, если подойти к ней.

— У тебя длинные красивые косы, — сказал доктор, подходя к девочке. — Хочешь, я дам тебе денег на шёлковые ленты? Только ты нам спляшешь…

— Мне не хочется сейчас плясать…

— Может, ты не умеешь?

— Не хочу.

— Ты не разговорчива. Как тебя зовут?

— Мария, — неохотно ответила девушка-подросток и, сердито блеснув чёрными глазами, отошла в сторону.

— Видите, как независимо держит себя эта девчушка? Ни капельки подобострастия. А какая походка, вы обратили внимание? Кажется, ножки её не касаются земли.

— Надо сказать, достаточно грязные ножки, — насмешливо заметил Нунке.

— Ты, Зефи, невыносим со своим скепсисом. Девочка прехорошенькая. Жаль, что мы не узнали, как её фамилия! Я бы что-нибудь оставила её родителям.

— А у женщин-цыганок нет фамилий, — пояснил дон Эмилио. — С тех пор, как правительство Испании обязало цыган отбывать воинскую повинность, у мужчин появились фамилии. Но какие! В личных карточках призывников-цыган, например, бывают такие записи: «Педро, сын Паласио Кривого» или «Басилио, приёмыш гадалки Консуэлы, родной сестры кузнеца Хуана»…

— Какая нелепость! — фыркнул Нунке.

Мог ли он в эту минуту даже подумать, что судьба ещё раз сведёт его с чернокосой и черноглазой Марией, не имеющей даже собственной фамилии?

Прогулка по Триане закончилась к вечеру и очень невесело: уже в машине Нунке заметил, что у него исчез бумажник.

— Логово воров, которое надо смести с лица земли! — бесновался он. — Что за безумная идея возникла у вас, дон Эмилио, потащить нас к этому сброду? Не совсем справедливо, что расплачиваюсь за это я!

Доктор побледнел:

— Сколько было у вас у бумажнике, герр Нунке? Я считаю делом чести вернуть все, — проговорил он с холодной сдержанностью.

— Оставьте своё при себе! — грубо отрубил Нунке.

Берта глотала слезы. Когда возле гавани Таблада муж вышел из автомобиля, она не выдержала и разрыдалась.

— Простите, дон Эмилио, о, простите! Иозеф по временам бывает так груб! Мне стыдно перед вами…

— Не придавайте этому значения, фрау Берта! Мы, мужчины, часто бываем несдержанны в выражениях… то ли из-за перегруженности делами, то ли из-за служебных неприятностей…

— Не поверю, что и вы можете себя так вести!

— Иногда я тоже теряю власть над собой, — произнёс дон Эмилио странно изменившимся голосом. Если вы будете плакать, это может случиться. Да, да, может случиться, ибо… — он оборвал фразу и остановил машину. — Давайте пройдёмся по набережной! Нам обоим надо успокоиться.

Заходящее солнце зажгло на небе настоящий пожар. Воды Гвадалквивира расплавленным золотом текли между берегов. Золотыми были и шпили многочисленных церквей, возвышавшихся над городом, а статуя Веры на колокольне собора словно плыла в воздухе, оттолкнувшись ногой от шпиля, на котором была установлена.

Берте все казалось нереально-сказочным, как и те чувства, что переполняли её сердце.

— Вы не договорили, — напомнила она вдруг, прикоснувшись к руке своего спутника.

— Есть вещи, о которых лучше молчать. Пусть мечта остаётся мечтой… Поверьте, от столкновения с действительностью она блекнет.

— По-вашему, человек должен порвать с действительностью и жить в мире сказок.

— В зависимости от его характера. Слабые натуры уходят в царство мечты. Я из таких…

«А я?» — подумала Берта. И вдруг представила свою жизнь в Берлине, размеренную, упорядоченную, быть может несколько скучную, но раз и навсегда установившуюся. Нет, такая жизнь крепко её держит. Это физическое состояние виной тому, что она утратила равновесие, поддалась соблазну. На миг Берте показалось, что она вырвалась из обыденности и, словно статуя, сорвавшаяся с пьедестала, взлетела ввысь. Глупости, иллюзии! Надо положить всему конец…

Через неделю молодая жена Нунке, сославшись на своё состояние, требующее постоянного врачебного наблюдения и забот домашних, выехала в Берлин.

По странному стечению обстоятельств в тот же майский день 1930 года из цыганского селения исчезла маленькая Мария.

Девочку в цыганском таборе прозвали «Приблудная». Её отца и мать арестовали за кражу, и они бесследно исчезли в таинственных застенках испанской полиции, когда Мария была совсем маленькой. Род не оставил девочку, а принял в общину и содержал, именно содержал, а не воспитывал, ибо о воспитании её никто не заботился. Мария с детства делала всё, что хотела, ходила, куда хотела, а кормилась там, где в этот день готовили самую вкусную еду.

Исчезновение Марии заметили не сразу. Это и понятно: оседлые цыгане в эти дни были охвачены волнением и тревогой.

Весть об опасности принесли детишки, как обычно носившиеся повсюду, зачастую далеко за пределами Трианы. Вечером двадцать первого мая они прибежали испуганные, издали выкрикивая:

— Табор! Табор! Табор!

Цыгане переполошились. Даже их главарь — кузнец Альфонсо, расспрашивая детвору, не мог скрыть волнения. Да, по всему видно, ребятишки говорят правду: в нескольких километрах от Трианы расположился табор.

Кочевники! Злейшие враги оседлых цыган!

Давно, очень давно возникла эта вражда. С годами она не угасала, а ещё больше разгоралась. И дело совсем не в том, что кочевники относились к своим оседлым собратьям как аристократы к плебсу. Главная опасность таилась в другом: кочевники жестоко карали оседлых за измену извечным цыганским традициям. Мстили по-разному: поджигали дома, воровали детей, издевались над теми, кто по неосторожности попадал к ним в руки, зачастую даже убивали.

Было от чего встревожиться трианцам.