Ярослав Гашек

Бравый солдат Швейк в плену

Рисунки Е. Ведерникова

Вон куда ты забрался, мой бравый солдат Швейк! Имя твое упомянуто в «Народной политике» и других официальных органах с присовокуплением нескольких параграфов уголовного кодекса.

Все тебя знавшие неожиданно прочли: «Императорско-королевский уголовный и дисциплинарный суд 4-го участка в Праге вынес постановление об аресте Йозефа Швейка, сапожника, последнее время проживавшего на Кралевских Виноградах, за переход к неприятелю, государственную измену и подрыв военной мощи государства согласно §§ 183 — 194, ст. 1 334, пункт С и § 327 военного дисциплинарного кодекса».

Как же это ты не поладил с этими цифрами, ты, который хотел служить государю императору «до последней капли крови»?

I

Бравый солдат Швейк страдал ревматизмом, так что эту главу можно было бы назвать «Война и ревматизм». Война застала Швейка с его славным прошлым в постели. В шкафу висели его старые парадные брюки и фуражка с вылинявшим девизом: «Fur Judische Interesse» — «В интересах евреев» [1], которую сосед всегда брал у него в долг во время маскарадов и других развлечений, связанных с переодеванием.

Итак, бравый солдат Швейк недавно снял военную форму и открыл маленький обувной магазин на Виноградах, где вел благочестивый образ жизни и где у него регулярно раз в год от ревматизма распухали ноги.

Всякому, кто заходил в его лавку, чтобы починить обувь, бросался в глаза лубочный портрет Франца-Иосифа, висевший как раз напротив двери.

Это висел сам верховный главнокомандующий, глуповато улыбаясь всем Швейковым заказчикам. Это висел тот, кому Швейк хотел служить до последней капли крови и благодаря кому он предстал перед высшей призывной комиссией, поскольку военное начальство представить себе не могло, чтобы, находясь в здравом уме, можно было добровольно жертвовать жизнью за государя императора.

В полковой канцелярии хранился документ № 16112 с заключением высшей призывной комиссии о бравом солдате Швейке.

Его преданность государю императору была расценена как тяжелый психический недуг; при этом комиссия опиралась всецело на заявление штабного врача, который, когда речь зашла о Швейке, сказал служителю: «Позовите этого идиота». Напрасно твердил бравый солдат Швейк, что он не уйдет из армии, что хочет служить. У него обнаружили какой-то особенный выступ на нижней кости лобной пазухи. Когда входивший в состав комиссии майор сказал: «Вы исключительный идиот; наверно, рассчитываете попасть в генеральный штаб», Швейк добродушно спросил: «Вы думаете, господин майор, я один туда попаду?»

За это его посадили на восемь дней в одиночку. Там его три дня забывали кормить. А когда срок, наконец, кончился, Швейка доставили в полковую канцелярию и выдали ему белый билет, где было сказано, что он уволен вчистую по причине идиотизма. Два солдата отвели его опять наверх — за вещами -. и потом вывели из казармы.

У ворот Швейк бросил чемодан на землю и воскликнул:

— Я не хочу уходить из армии! Я хочу служить государю императору до последней капли крови.

Провожатые ответили на эти исполненные энтузиазма слова тем, что ткнули его кулаком под ребра и с помощью нескольких казарменных лодырей выволокли за ворота.

Швейк очутился на штатской мостовой. Неужели он больше никогда не услышит, стоя на казарменном дворе, как духовой оркестр разучивает «Gott ег-halte» [2]? Неужели больше никогда никто не ткнет ему на учебном плацу кулаком в живот и не скажет: «Ешь меня глазами, скотина, ешь меня глазами, а не то я из тебя отбивную котлету сделаю!»?

И неужели поручик Вагенкнехт никогда не скажет ему: «Sie, bohmische Schweinhund mit ihren roten Meerschweinnase» [3]? Неужели эти чудные времена больше не вернутся?

И бравый солдат Швейк решительно направился к мрачному серому зданию казармы, построенному императором Иосифом II [4], который смеялся над намерением лихтенштейновских драгун спасти народ при помощи католицизма и в то же время хотел при помощи тех же драгун сделать чешский народ счастливым путем германизации. Чешских солдат во дворе казарм гоняли сквозь строй за то, что они говорили по-чешски, и немецкие капралы старались с помощью зуботычин познакомить чешские горячие головы с некоторыми красотами немецкого стиля, с Exerzierregelями [5], с nieder, kehrt euch, trotte [6] и т. п. Из этих казарм просачивались наружу, вызывая запросы в парламенте, сведения о частных случаях издевательства над рекрутами. Запросы залеживались в кабинетах военного министерства, а воробьи по-прежнему пачкали стены казарм, причем можно было подумать, что это делает черно-желтый австрийский орел.

Итак, бравый солдат Швейк решительно вернулся обратно под крыло этого орла.

На войне много не поговоришь! Швейка только для приличия спросили, чего ему надо в казармах — ему, человеку штатскому, белобилетнику, и, когда он доложил, что хочет служить государю императору до последней капли крови, его опять выставили за дверь.

Возле казарм всегда стоит полицейский, это вполне естественно. Отчасти это его обязанность, отчасти же его тянет к казармам его прошлое: здесь ему вдолбили в голову понятие долга по отношению к государству, здесь научился он разговаривать на ломаном немецком языке и здесь же что-то австрийское окутало и обволокло вместо фосфора серое вещество его головного мозга.

— Я хочу служить государю императору! — закричал Швейк, когда полицейский схватил его за шиворот и повалил на землю. — Хочу служить государю императору!

— Не орите, а не то глотку заткну, — посоветовал полицейский.

— Хочу…

— Придержите язык! Да что это за канитель в конце концов? Арестую вас именем закона.

В участке бравый солдат Швейк сломал стул, а в изоляторе — нары. Полицейский запер его и ушел. Швейк остался в мире и тишине среди четырех голых стен здания уголовного суда, куда его отправили сразу за несколько преступлений.

Прокурор решил сделать из Швейка политического преступника. Прежде всего он стал доказывать, что Швейк кричал что-то о государе императоре в связи со всеобщей воинской повинностью («Я хочу служить государю императору»), чем вызвал скопление народа и шум, так что потребовалось вмешательство полицейского. Выкрики Швейка о государе императоре, хоть обвиняемый и пытался приписать им противоположное, серьезное значение, вызывали общий смех зрителей: значит, Швейк совершил преступление против общественного спокойствия и порядка. По мнению прокурора, Швейк делал это умышленно. «А то, что он, — гласило обвинительное заключение, — оказал сопротивление полицейскому, говорит о том, что арестованный вынашивал преступный замысел, а именно — намеревался учинить бунт. То, что он ломал мебель в изоляторе, также является преступлением: это порча чужого имущества». Казна оценила деревянные нары в двести сорок крон — сумма, за которую можно было бы поставить в изоляторе по меньшей мере кровать красного дерева.

Но тут вмешалась медицинская экспертиза: она опиралась при этом на заключение военной врачебной комиссии, освободившей Швейка от военной службы. Целых два часа шел спор о том, полный идиот Швейк, или только страдает умственным расстройством, или же, возможно, вполне нормален.

Доктор Славик отстаивал тот взгляд, что человек может сразу превратиться в идиота, не отдающего себе отчета в своих поступках.

— Я это знаю по своему собственному опыту, — сказал он, — на основании своей многолетней судебной практики.

Тут экспертам принесли от Брейшки завтрак; при виде жареных котлет врачи пришли к выводу, что в случае со Швейком дело идет действительно о тяжелом случае длительного умственного расстройства.

Доктор Славик хотел что-то прибавить, но раздумал и, заказав четвертинку вина, подписал заключение медицинской экспертизы.

Приводим из этого заключения пункт, относящийся к государю императору.

«Судебная медицинская комиссия считает, что обвиняемый Швейк, давая понять посредством разных выкриков о своем желании служить государю императору до последней капли крови, действовал так по слабоумию, так как судебная медицинская экспертиза полагает, что нормальный человек всегда стремится избежать участия в войне. Любовь Швейка к государю императору — явление анормальное, свидетельствующее о его психической неполноценности». Швейка выпустили. Он облюбовал маленький кабачок напротив казарм, из которых его когда-то выгнали. И частенько ночью запоздалым прохожим случалось видеть, как мимо казармы крадется таинственная фигура, которая вдруг с криком: «Хочу служить государю императору до последней капли крови!» — бросалась бежать и исчезала в темноте улиц.

Это был бывший бравый солдат Швейк. Как-то поутру зимой его нашли возле казарм лежащим на тротуаре. Рядом валялась пустая бутылка с этикеткой: «Императорская водка». Швейк, лежа на снегу, громко пел. Издали это звучало то как зов о помощи, то как воинственный рев индейцев племени сиу [7].

Закипел тут славный бой у Сольферино[8]:

Кровь лилась потоком, как из бочки винной, гоп-гоп-гоп!

Не робей, ребята! По пятам за нами

Едет целый воз, груженный деньгами,

Целый воз с деньгами, кухня с пшенной кашей.

Ну, в каком полку веселей, чем в нашем, гоп-гоп-гоп?![9] -

горланил Швейк тихим утром, с наслаждением барахтаясь на засыпанном снегом тротуаре. Он заболел ревматизмом.

***

После четырех лет штатской жизни Швейк встретил войну в постели. Последние годы Австрия — государство, с политической точки зрения, весьма любопытное и даже просто забавное — медленно готовила себе гибель. У нее не было другой заботы, кроме как стать никому не нужной. Честолюбие Австрии сводилось к тому, чтобы выступать в роли облинявшей курицы, за которой гоняется по двору кухарка с ножом в руке.

А у бравого солдата Швейка был ревматизм. Австрия объявила войну, забыв, что со штыком можно сделать все что угодно, только нельзя на него садиться. Но у Австрии был бравый солдат Швейк.

Когда разнеслась весть о мобилизации, ученик Богуслав как раз натирал Швейку ноги ихтиоловой мазью, а Швейк, стиснув зубы, бормотал: «Сербы, сербы…»

Под вечер к нему зашел сосед Билек, мастер по зонтам.

— Вот, пожалуйте, — воскликнул он еще в дверях, размахивая каким-то листком. — Через двадцать четыре часа я должен быть в полку. Окаянные!

И Билек заговорил, как тысячи и тысячи других. Государя императора он назвал старым мошенником, шельмой, на которого пулю и то жалко тратить. Швейк во время этого громкого разговора почувствовал, как у него мучительно задергались пальцы и в ногах поднялась ломота.

— Господи Иисусе! Что ты говоришь? — простонал он. — Это меня мучит, все равно как болезнь. Когда я маршировал из Тридента в Вале ди Калоньо в сорокаградусную жару — пятьдесят километров на высоте двух с половиной тысяч метров… Император — молодец. Господи Иисусе, какое мученье!… Понимаешь, у меня ноги будто в раскаленных клещах…

Но Билек выкладывал свое мнение: император — старый гуляка [10], негодяй; если в Сараеве [11] шлепнули наследника престола, так зачем тот туда полез? А теперь вот его, Билека, отрывают от жены и детей — и чтоб он стрелял в сербов. А зачем стрелять, ради кого, почему, с какой стати он должен стрелять? Сербы ничего плохого ему, Билеку, не сделали. Значит, в угоду какому-то приятелю болтуна Вильгельма [12]? В конце концов этот старый бездельник прикажет стрелять в отца родного.

Швейк не слушал: боль пронизывала все его существо. Ревматизм совсем оттеснил на задний план государя императора, на мгновение подавив верноподданнические мысли. А где-то далеко над Австрией навис новый Кралов Градец [13].

***

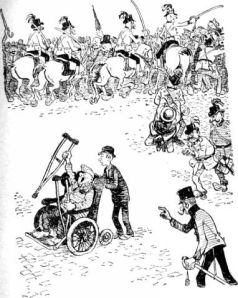

На другой день, еще прежде чем доктор Гош успел по случаю объявления войны выразить наместнику от своего имени трусливо-верноподданнические чувства, бравый солдат Швейк по-своему проявлял лояльность на запруженных народом пражских улицах. Взяв у Стоупня на подержание коляску, в каких санитары возят паралитиков, он велел ученику Богуславу катать его по Праге. Разъезжал по городу, держа в каждой руке по костылю и крича взволнованной толпе:

— На Белград, на Белград!

Прохожие с хохотом присоединялись к нему. Возле музея какой-то еврей крикнул «Halt!» [14] и принял первый удар. На углу Краковской толпа поколотила трех офицерских денщиков. Затем процессия, распевая «Не мелем, не мелем» [15], дошла до Водичковой, где бравый солдат Швейк, с трудом поднявшись в коляске, крикнул, размахивая костылями:

— Еще раз: на Белград, на Белград!

Но тут в толпу врезалась конная и пешая полиция.

Через пять минут Швейк в своей коляске и его ученик были единственными штатскими в море полицейских мундиров.

Около его коляски встретились полицейский комиссар Клима [16] с инспектором конной полиции Клаусом.

— Удачная охота, — приветствовал коллегу Клима.

— Удачная, — подтвердил Клаус.

— Вылезайте! — приказал Швейку еще какой-то усатый полицейский офицер.

— Не могу. У меня ревматизм. Я…

— Молчать! — гаркнул комиссар Клима. — Все понятно. Вытащить его из коляски.

Четверо полицейских бросились на Швейка, а шесть конных и двенадцать пеших поволокли на Водичковую улицу ученика Богуслава, ревевшего на весь околоток:

— Хозяин, хозяин, они меня уводят!

В это время четверо полицейских с редким чиновничьим усердием пытались поставить ревматика Швейка на ноги. Стиснув от боли зубы, Швейк твердил:

— Не могу…

— Положите этого симулянта в коляску, — послышался новый приказ, выполненный с такой готовностью, что у Швейка лопнул на спине пиджак и подкладка жилета, а разорванный воротник остался в руке у одного из полицейских.

Двое полицейских повезли коляску с редким трофеем, толкая ее сзади, а двадцать других шли рядом; по обе стороны, нахохлившись, ехали в виде почетного эскорта восемь конных рыцарей.

Петушиные перья развевались в воздухе, кони ржали, процессия тянулась в полицейское управление, и бравый солдат Швейк начал добродушно улыбаться. Он чувствовал, что ноге его становится все легче. Он мог без боли пошевелить пальцами в сапоге. Да, Швейк стоял перед сложной научной проблемой: чем ближе они подъезжали к полицейскому управлению, тем меньше давал себя знать ревматизм.

Оказавшись лицом к лицу с полицейским аппаратом, ревматизм исчез! А когда закрылись ворота управления на Варфоломеевской, бравый солдат Швейк попытался выскочить из коляски. Это было расценено как новое доказательство симуляции.

— Отвести его наверх, — приказал комиссар Клима, и через минуту Швейк очутился в следственном отделении государственной полиции города Праги.

Вот чем кончилась его манифестация.

II

В связи с войной в полицейском управлении опять закипела жизнь. Поминутно кого-то приводили и сажали в изолятор. По двору, на который смотрели окна Старой башни с полицейским музеем, прогуливались люди; еще вчера они спокойно ложились в постель у себя дома, а сегодня в связи с событиями л.о-мали себе голову над тем, что они завтра будут есть. Теперь им выдавали в грязных жестяных котелках похлебку с плавающим на ее весьма непривлекательной поверхности кусочком сала. Их выгоняли во двор, куда выходили решетчатые окна их новых жилищ, чтоб они непременно нагуляли аппетит не только к похлебке, но и к наказанию.

Сотрудники пражских газет, появлявшиеся в управлении для того, чтобы узнать о сломанных ногах, задавленных колесами собаках и обчищенных чердаках, проходили мимо окон, откуда были видны уныло бредущие по двору заключенные.

Впоследствии многие из этих журналистов, вот так же повесив головы, ходили по этому двору, считая шаги, и так же заглядывали в зарешеченные окна полицейского управления.

Швейк очутился на грязном соломенном тюфяке в удивительно пестрой компании. Какой-то старый трактирщик рассказывал, что, когда объявили войну, один посетитель спросил пива и, захмелев, потребовал поставить пластинку «Гей, славяне!» [17]. Вдруг явился полицейский, послушал-послушал и вышел; посетитель ушел; а утром за трактирщиком пришли сыщики. И забрали даже служанку, которой в тот день и в трактире-то не было, да это неважно. Теперь он каждый день сталкивается с ней во дворе при смене. Когда их выводят на прогулку, она кричит ему: «Старый потаскун!» — и требует себе за его счет обеды из трактира.

На соломенном тюфяке против Швейка сидел долговязый худой юнец с черным галстуком и длинными волосами. Этот был убежденный оптимист. Он все время твердил что-то о свободе, и по его словам выходило, будто полицейский на лестнице должен вот-вот принести ему папиросы на ту крону, которую он дал ему вчера утром для этой цели.

Очень озабоченный вид имел прилично одетый господин средних лет, очутившийся накануне в толпе, которая собралась перед витриной с номером «Прагер Тагеблатт» [18] на Панской улице. Кто-то арестовал его, советника наместничества; от потрясения он упал в обморок и был отправлен в полицейское управление в каком-то ящике, а потом у него нашли в кармане камни. Он еще не был допрошен. Его подозревают в намерении разбить цитрину с номером «Прагер Тагеблатт»; но он советник наместничества и не читает других газет, кроме «Прагер Тагеблатт», у него жена немка и…

Швейк слышал какие-то проклятия. А один маленький человечек вскочил на койку и крикнул через зарешеченное окно:

— Убийцы!

— В самом деле, господа, — отозвался плохо одетый человек, сидевший у двери. — Вот я, скажем, вор, поймали меня в квартире у купца Горничека. В одном кармане купцовы деньги, в другом отмычка. Вся квартира вверх дном. Ну, пропал я, ладно, что ж, в конце концов, поделом. Но вас-то за что посадили, скажите на милость?

Юнец с черным галстуком опять стал что-то говорить о свободе; он стучал в дверь изолятора и вообще держал себя несолидно. Прошлое у него было пестрое: он был замешан в каком-то антимилитаристском процессе, написал в «Млады проуды» [19] два фельетона против венского правительства, эксплуатирующего чешские души; обе статьи были запрещены.

В глазах австрийских учреждений любовь к народу всегда являлась отягчающим вину обстоятельством, преступлением, а теперь в связи с войной наступило такое время, когда Австрия стала бросать оскорбленных и униженных людей за решетку. Такова была и участь юноши с черным галстуком.

Тут были люди самых разнообразных состояний. Собирались группами. В одной из них говорил молодой внештатный преподаватель гимназии на Виноградах, арестованный накануне за то, что крикнул в кафе: «Да здравствует Сербия!»

Теперь он не касался политики, считая унизительным говорить о ней здесь, за решеткой. Он рассказывал какой-то анекдот из закулисной жизни гимназии.

За эти несколько минут Швейк не заметил среди всех этих людей ни малейшего раскаяния, ни малейших признаков того, чтобы кого бы то ни было мучило воспоминание о «преступлениях», в которых их обвиняла полиция.

Молодой чиновник из налогового управления держался весело. Его арестовали под вечер возле германского консульства на Гавличековой площади за то, что он смеялся. Но разве не смешна и не достойна по-своему внимания толпы эта манифестация перед немецким консульством, организованная немецкими студентами, еврейскими приказчиками да несколькими бабами из «Лерериненферейна» [20] на площади, носящей гордое имя Карела Гавличека [21]? Германское консульство. Какое ужасное оскорбление памяти Гавличека! Вспомните хотя бы его строки:

Эй вы, немцы-хамы, мы не шутим с вами:

Что вы наварили, все сожрете сами.

Молодой чиновник был в хорошем настроении, словно радуясь, что его вырвали из канцелярской рутины.

Из соседних камер доносилось пение. Это напоминало времена политического брожения, времена Омладины [22]. А в ратуше на экстренном заседании приматор Грош, величайший позор Праги за все триста лет, что она стонала под игом Габсбургов, объявил, забывая, что стены ратуши полны воспоминаний из чешской истории, доказывающих как раз обратное его болтовне, будто государь император — искренний друг славян.

А в это время поезда уже везли запасных на сербский фронт. Чехи-запасные ехали воевать с сербами, но на вагонах писали: «Да здравствует Сербия!»

И снова зазвучал во дворе полицейского управления припев: «Чтоб ее распучило, Австрию вонючую!» Зеленые телеги с поэтическим названием «Зеленый Антон» поминутно выезжали со двора, увозя мужчин и женщин на военный суд в Градчанах.

Швейк закрыл лицо руками, заплакал и воскликнул, подобно философу Хадриану:

— Я-то о них так хорошо думал, а они меня бьют, обижают и не верят в чистоту моих помыслов. Что будет с несчастными, которые меня здесь сменят!

— Хорошенькое дело, — отозвался юноша с черным галстуком. — Они нас бьют, а вы их жалеете.

Швейк рассказал им про свой случай и про свою военную славу. Объяснил, что хотел служить государю императору до последней капли крови и что военные власти признали его идиотом.

Арестованный по ошибке советник наместничества ответил, что пророка Иеремию [23] пилили пилой. Но тут советника наместничества вызвали на допрос, а через полчаса пришел полицейский и вручил от него Швейку коробку с сотней папирос «Мемфис». На коробке было написано: «Auf freien FuB gesetzt» — «Выпущен на свободу».

Мемфиски [24] снова подняли Швейку настроение. Он поделился с другими заключенными; только юноша с черным галстуком не взял ни одной.

— Это был, конечно, предатель, — объяснил он свой отказ. — К тому же я жду, что мне за мои деньги принесут «Спортивных».

Швейка вызвали на допрос поздно вечером, так как это был случай особой важности.

После его ухода все в изоляторе сошлись на том, что его дела плохи.

III

Швейка повели на допрос в отделение государственной полиции, прямо к полицейским комиссарам Климе и Славичеку [25]. Эти два представителя государственной полиции от начала войны до появления Швейка в канцелярии успели уже расследовать несколько сот случаев по доносам, произвели массу домашних обысков и многих водворили на Варфоломеевскую, лишив горячего ужина. Интересно, почему департамент пражской государственной полиции помещался на улице, название которой напоминало о Варфоломеевской ночи?

Над столом у комиссара Климы, будто случайно, висел портрет австрийского министра Беуста, когда-то изрекшего: «Man mufi die Tschechen an die Wand drucken» [26], и Хум, Клима, Славичек — этот гнусный триумвират над стобашенной Прагой, эта немецко-крестоносная гегемония над Чехией, облеченная в австрийский полицейский мундир, — управляли согласно указанию покойного Беуста: жали чехов к стене без пощады.

Венское правительство выдало полицейскому аппарату в Праге попросту carte-blanche [27]: «Делай что угодно, что только взбредет тебе на ум, только уничтожь чехов!»

Здесь производили допросы с пристрастием, здесь смотрели на слезы женщин, чьих мужей Австрия гнала на бойню, и выслушивали их мнение на этот счет, здесь изучали образ мыслей простых людей и интеллигентов, разузнавали, как относится чех к мировой войне. И все это получало отражение в кипах протоколов, наваленных всюду и отвозимых целыми штабелями в военный суд на Градчанах.

Помещение было пропитано проклятьями, оскорблениями, насилием. А оба комиссара, Клима и Славичек, только улыбались, потирали руки, разговаривали в ироническом тоне, и бодрый вид их говорил о том, что страдания народа им на пользу. Тому, кто видел их первый раз, они казались добродушными горожанами из какой-нибудь комедии, почему-то не участвующими в спектакле.

Во время домашних обысков, пока комиссар Клима занимался супругом, комиссар Славичек беседовал с женой арестованного о картинах, висевших на стене, и тут же приподнимал их; просматривал ноты на пианино; с милой непринужденностью старого друга дома откидывал покрывала на супружеских постелях и с улыбкой рылся в туалетном столике, сопровождая свои действия разными шуточками.

Но эта притворная обходительность тотчас с них спадала, как только они оказывались у себя дома, на Варфоломеевской. Кабинеты их были венецианскими застенками с привкусом инквизиционного трибунала старой Севильи. Здесь они уже не вели беседы в белых перчатках, здесь самым деликатным выражением было:

— Молчать!

Именно здесь приходилось еще раз напомнить каждому о необходимости молчать, несмотря на то, что это самое прививалось Веной всему народу целых триста лет подряд.

Все, кого сюда приводили, понятно, хотели что-то сказать. У Швейка тоже было такое желание, когда он предстал между двух полицейских перед великими инквизиторами Климой и Славичеком.

— Молчать! — сказал комиссар Клима, и откуда-то из угла кабинета отозвалось словно эхо: «Молчать!»

— Молчать! — тихо повторили оба полицейских. Простодушные голубые глаза Швейка смотрели на комиссара Климу так невинно, что тот начал с яростью листать кипу бумаг на столе.

— Вы Йозеф Швейк, сапожник с Кралевских Виноград?

Какое— то небесное спокойствие разлилось по лицу Швейка. Это знакомое еще с войны словечко «молчать!» вернуло его к далекому прошлому. Он приложил руку к голове, будто отдавая честь…

— Вы не идиот, — снова заговорил через минуту комиссар Клима, размахивая каким-то листком бумаги. — Вы отъявленный негодяй, разбойник, мерзавец! Лучше всего было бы пристрелить вас, изменник! Где ваш ревматизм? Вы собрали толпу, вы прямо и косвенно подстрекали против военных действий. Вы велели возить себя в коляске по улицам, как калеку, и кричали: «На Белград, на Белград!» Этим калекой в глазах собравшейся толпы должна была быть Австрия! Вот поглядите, что показывают свидетели, — продолжал он. — Например, показание главного инспектора конной полиции Клауса, который сразу увидел в этой вашей выходке намек на австрийскую державу. Молчать! Нам известны ваши мысли.

Голубые глаза Швейка добродушно уставились в лицо комиссара Климы.

— Осмелюсь доложить, — промолвил старый служака, — я думал…

— Да не скромничайте, — прервал комиссар Сла-вичек. — И не смотрите на нас так тупо. Скажите прямо: «Я думал, что моя проделка сойдет мне с рук». Но вы жестоко ошиблись: на это есть военный суд. Бунтовать вздумали? Теперь, мол, война? На это рассчитывали?

— Осмелюсь доложить, — промолвил Швейк, — я не рассчитывал на войну; у меня ревматизм, но я хочу служить государю императору до последней капли крови.

Опять эта громкая фраза; к сожалению, подобный порыв во время войны — коварная штука, так как в это время у полиции столько работы, что в спешке она легко может допустить ошибку, как-нибудь перепутав выражения «государь император» и «капля крови». Так получилось и в данном случае.

Это ошибка простая, легко объяснимая. Власти учитывали возможность такого несчастья, и поэтому во время спешных приготовлений к отправке Швейка в военный суд на Градчанах в протоколе появилось: «Швейк на допросе, между прочим, пояснил, что, несмотря на ревматизм, причиняющий ему большие страдания, он лучше даст выпить всю свою кровь до последней капли, чем станет служить государю императору».

Как уже сказано, это просто ошибка, возникшая из-за перегруженности чиновников, ревностно исполняющих свой долг перед государством и старавшихся этими словами дать верное представление об образе мыслей чешского народа.

На случай, если кого заинтересует, сообщаю, что Клима и Славичек живут против Ритерова сада [28] и окна их глядят прямо на два ясеня в парке. Это большие деревья с крепкими ветвями. У комиссара Климы объем шеи сорок, а у комиссара Славичека — сорок два сантиметра [29].

IV

Наверно, все помнят, что характеристику военных судов Гавличек начинает словами: «Военный суд — явление сугубое». Около двадцати тысяч жертв этого суда в чешских землях с начала войны могли бы спокойно подписаться под Гавличековым определением. Если класть в среднем по пять лет тюрьмы на каждого, получится верных сто тысяч лет заключения для чешского народа. Такого еще не бывало. Если кого из семьи не гнали прямо на штыки и под дождь гранат, так сажали его под арест. И австрийские военные суды оправдывали все это чрезвычайными обстоятельствами, окружая каждого чешского гражданина целой сетью мин в виде военных статей (Kriegsartikel). Самыми потешными среди них были статьи 14-я и 15-я — о государственной измене и об оскорблении величества.

Припоминаю, что в числе прочих нарушил их, например, глухонемой садовник из Малостранского института глухонемых. Его обвиняли в том, что он демонстративно не стал петь императорского гимна в костеле святого Томаша да еще делал при этом какие-то замечания.

Остальные девятнадцать статей все время висели над чехом, как дамоклов меч [30]. Приезжает человек из провинции в Прагу, снимает номер в гостинице, разговаривает во сне и потом дрожит от страха, не нарушил ли он общественного порядка и спокойствия. Пошел купить газету и остановился перед вывешенными телеграммами, присланными в редакцию императорско-королевским агентством. К нему подходит человек и произносит: «Дела, дела». Получит человечек ответ в том же духе, и вот уже зашагал любитель новостей по проспекту Фердинанда в полицейское управление, а оттуда на Градчаны. А если при этом соберется толпа, ему пришьют военную статью о подстрекательстве и возбуждении к бунту.

Никто не был уверен, что его минует сей филантропический распорядок. В кафе, в табачных лавочках, в ресторанах, магазинах — везде появлялся какой-нибудь благомыслящий доносчик.

Послали служанку в лавку, а она не вернулась: бедняжка Мари уже в военном суде.

Военное судопроизводство велось так. Обвиняемого или обвиняемую приводили под конвоем на допрос к аудитору. Вызывали свидетелей. Кто из них показывал в пользу обвиняемого, того обычно тоже сажали в тюрьму. Если в тюрьму попадали все свидетели и предварительное следствие таким образом кончалось, по приказу начальника собирался суд. Один аудитор, один рядовой, один ефрейтор, один капрал, один фельдфебель, один поручик, один ротмистр, один штабной офицер.

Самую печальную роль в таком военном суде всегда играл рядовой. Он знал, что обязан голосовать против обвиняемого: война есть война, и, повторяя по складам вслед за остальными присягу, — что будет судить только по справедливости, как подсказывает совесть, — он видел перед собой шпицрутены. Ефрейтор — самый несчастный чин на войне; не имея за душой ничего свободного, кроме названия [31], он ни в коем случае не мог голосовать в пользу обвиняемого.

Капрал делал всегда го, что делает фельдфебель, а фельдфебель считал каждого обвиняемого штатским разбойником. Поручик или подпоручик, видя diese verfluchte tschechische Bande [32], никогда не мог сказать: «Нет, не виновен». Этому же правилу следовали и ротмистр с штабным офицером, считая, что пришло время, когда с чешским народом можно тихо и спокойно расправиться при помощи виселиц и тюрьмы.

Каждый из судей имел право задавать вопросы, но никто из них ни о чем не спрашивал обвиняемого. Вопросы задают только аудитору, который очень вразумительно объясняет, что обвиняемый — величайший мерзавец, что он состоял в «Соколе» [33], читал «Независимость» и т. д. Аудитор высказывал свои поучительные соображения (votum informationum) [34], в которых давались отчетливая и всесторонняя характеристика преступления и приводились все сопутствующие обстоятельства: например, что обвиняемый был когда-то меньшинным работником, и вообще все, что с точки зрения аудитора могло отягчить судьбу обвиняемого. Наконец аудитор указывал, какого наказания заслуживает обвиняемый. По окончании дискуссии вопрос о виновности ставился на голосование. Голосовали все, начиная с самого низшего чина и кончая председателем, которому принадлежали два голоса, и, наконец, аудитор (один голос).

Все девять голосов всегда подавались против обвиняемого. Это первое, основное правило военных судов. Такова военная дисциплина; каждый судья в ответ на вопрос, виновен ли обвиняемый, записывал: «Да».

А чтобы военная дисциплина хотя бы случайно не была нарушена, в тех случаях, когда судили чеха — от простого солдата до штабного офицера, — судьями, как правило, были немцы.

Это было совершенно логично, — скажем, так же, как если бы стая собак решала вопрос о судьбе какого-нибудь затравленного петуха.

Самое решение военного суда в Австрии было насколько возможно краткое и сжатое.

В ста случаях обвиняемый мог прочесть разве лишь то, что его будут провожать к месту казни две роты.

Если чех был совершенно ни в чем не повинен, это являлось лишь облегчающим обстоятельством. Самая национальность его предопределяла его виновность. В лучшем случае он получал полтора года, как, например, многие старые чешские матери, чьи сыновья были загублены Австрией. Их наивный эгоизм, часто выражавшийся фразами, в которых власти усматривали нарушение грозных статей закона, вызывал улыбку господ аудиторов.

Согнутые под тяжестью жизненных забот, женщины были жертвами официальной австрийской политики, так же как и молодые люди, которыми овладел дух протеста.

Судопроизводство военных судов было настоящей комедией.

Книготорговцу из Смихова, представшему перед военным судом за то, что он приклеил в ресторане «У Ангела» плакат «Учитесь русскому языку», аудитор объявил: «Вам дали десять лет тюрьмы со строгой изоляцией для того, чтобы вы могли изучить русский язык на досуге».

Веселый аудитор потешал общество в немецком казино рассказами о том, как нынче одной чешской ведьме дали пять лет.

Вот к этому-то веселому аудитору и был доставлен на допрос Швейк. По обе стороны арестованного стояли конвойные с примкнутыми штыками; милые, добрые глаза Швейка бродили по помещению, взывая к совести всех вокруг: аудитора, обвинительного акта, шкафов в углу, конвойных.

Швейк был в какой-то экзальтации мученичества, — простодушного, на все готового мученичества. Казалось, взор его блуждал где-то далеко, в таинственном мире неведомого.

Небесное спокойствие было разлито по лицу Швейка, а на душе у него было так, как бывало еще во времена военной службы, когда Кабр, уездный начальник, говаривал ему: «Не плачьте, не искушайте вечную справедливость; если вы невинны, это обнаружится; а пока вот вам пять дней, чтобы вы знали, Швейк, что я не какой-нибудь людоед и понимаю вас».

Аудитор свертывал себе папиросу и, улыбаясь, глядел на Швейка. Швейку было все-таки приятно. Ему казалось, что мучениям его приходит конец, что здесь его действия признают правильными, а манифестацию — явлением замечательным.

— Так вы и есть тот самый ревматик? — промолвил аудитор, продолжая улыбаться.

— Да, к вашим услугам, — ответил Швейк. — Я тот самый. — И тоже улыбнулся.

— Так, так, — продолжал веселый аудитор. — Стало быть, это вы устроили потеху на Вацлавской площади? Ловко у вас получилось, а, Швейк? — И он опять так мило улыбнулся, что Швейк просиял.

Вспомнив, как его везли в коляске и что из этого вышло, он, исполненный душевного спокойствия, ответил:

— Так точно. Занятно получилось.

Аудитор принялся что-то писать. Время от времени он с улыбкой спрашивал Швейка:

— Значит, это была шутка?

— Так точно, шутка, смею доложить, — ответил Швейк.

— Ну, подпишите.

Швейк взял перо и аккуратно вывел: «Йозеф Швейк».

— Можете идти.

На пороге Швейк обернулся. Веселый аудитор крутил себе новую папиросу, и Швейк промолвил:

— Я бы только попросил, господин лейтенант, как бы все это поскорей…

На душе у него было легко, а когда соседи по камере стали спрашивать, чем все кончилось, он ответил:

— Да чем же могло кончиться? Все в порядке; господин лейтенант — замечательный человек.

— Да-а, человек замечательный, — усмехаясь, сказал кто-то.

И Швейк повторил добродушно, тоже улыбаясь:

— Хороший, очень хороший человек…

У окна кто-то нацарапал стекляшкой на грязной штукатурке виселицу и под ней свои инициалы: «М. 3.»

Швейк был в хорошем настроении, смеялся даже этому, и все ему казалось радостным, спокойным, не будь только беспрестанного тяжелого шагания по лестнице да отрывистой команды при смене часового. Швейк заснул мирным сном. Утром его разбудил страшный шум, раздававшийся из всех окон, выходящих на большой двор. Это заключенные пением и криками приветствовали новый день страданий. Из одного окна на третьем этаже до Швейка донесся голос ученика его, Богуслава:

— Хозяин, хозяин, я тоже здесь, я буду свидетелем.

— Доброе утро, Богуслав! — крикнул ему сверху Швейк.

Так длилось целую неделю. Швейк, сидя на нарах, с явным удовольствием хлебал из котелка мутную похлебку, заедая ее каким-то удивительным хлебом. Если раньше у него еще были сомнения насчет того, не совершил ли он что-то дурное, то после допроса аудитора и его улыбки ему стала ясна не только собственная невиновность, но и неизбежность благополучного исхода дела.

В душе он уже простил градчанскому военному суду и мысленно перенесся на Винограды, в лавчонку, где висел портрет Франца-Иосифа, а из-под старой кровати выглядывали две морские свинки. Швейк до смерти любил возиться с морскими свинками. Их судьба волновала его и здесь, в тюрьме.

Он видел их, белых, черных, желтых, вытягивающих свои маленькие поросячьи рыльца вверх, к соломенному тюфяку. Да, только об этом и думал здесь Швейк: о своей абсолютной невиновности, о благополучном окончании дела да о гибели покинутых морских свинок.

В той же камере сидел один вдовец. Как-то раз, идя на работу, он повстречал вереницу грузовиков с запасными и увидел плачущих женщин, провожавших мужей. Вспомнил, что у него тоже была жена, которая так его любила. Ему стало страшно жаль этих женщин, так жаль, что он крикнул: «Бросайте ружья!» В ту минуту ему показалось, что это очень просто: солдаты кинут ружья, штыки, и война кончится. Женщины перестанут плакать… А у этого вдовца дома были две девочки.

Он часто подсаживался к Швейку, и они беседовали. Щвейк сокрушался о морских свинках, а вдовец о своих детях. Кто их накормит? А таких человеческих морских свинок в Чехии были тысячи, и чей-то железный кулак с сокрушительной силой бил их по головкам.

V

За то время, что Швейк сидел: тюрьме русские войска захватили Львов, осадили Перемышль. В Сербии у австрийской армии дела тоже шли плохо, пражане радовались, на Мораве готовились печь калачи — ждали казаков.

Военный суд не успевал приговаривать тысячи, десятки и сотни граждан; дело Швейка подвигалось туго.

Швейк был совершенно спокоен. Прежде всего, проснувшись утром, он спрашивал через глазок стоящего за дверью часового, скоро ли его выпустят. В ответ он обычно слышал:

— Halten sie kusch! [35]

Швейк привык к этим словам, как к чему-то необходимому, само собой разумеющемуся, и, отойдя от двери с прояснившимся лицом, всякий раз выразительно произносил:

— Я абсолютно не виновен.

Он произносил это вдохновенно, патетически, понимая и чувствуя все обаяние слова: «невиновен».

Наконец день его настал. Его повели вниз. Там сидели восемь членов военного суда: аудитор и чины — от рядового солдата до штабного офицера. Швейк чувствовал себя вполне уверенно. Он посмотрел на судей чуть не с благодарностью; ему очень понравился вопрос аудитора, не возражает ли он, Швейк, против состава суда.

— Боже сохрани, никак нет, с какой же стати, — деликатно ответил он, глубоко тронутый.

Было записано, что он не возражает, и аудитор приказал вывести его в коридор.

Из зала суда доносился мелодичный голос аудитора, но Швейк не слушал и не старался уловить что-нибудь из его речи. Он смотрел через зарешеченное окно на улицу. Это была обыкновенная градчанская улица. Проходили мимо служанки и хозяйки с покупками, какой-то мальчишка пронзительно свистел: «Как ходил я в Вршовицы на гулянье».

Тем временем аудитор продолжал развивать свою точку зрения на Швейка. Его votum informationum было того же характера, что и обычные обвинения, бесчисленное количество раз раздававшиеся в этих стенах. Он доказывал, что мятежный дух давно уже живет в Швейке, что еще в самом начале войны Швейк старался все высмеивать, представляя в жалком виде военные операции Австрии. Аудитор сыпал параграфами закона так, что солдат, капрал и ефрейтор пришли в ужас. И в заключение, указав кару, которую надлежит обрушить на обвиняемого, призвал единодушно его осудить.

Был составлен и подписан приговор. Ввели обвиняемого Швейка. Все встали во фронт, офицеры обнажили шашки.

Было торжественно, как на параде. Швейк смотрел на военных судей невинными глазами, доверчиво улыбаясь. Аудитор стал читать. В начале приговора упоминалось имя его величества, дальше проходило красной нитью: Швейк «ist schuldig, dass er…» [36].

А в конце — цифра «8». Восемь лет!

Швейк не понял, в чем дело. Спросил, словно не веря своим ушам:

— Значит, мне можно идти домой? Домой?

— Да, — ответил веселый аудитор, закуривая папиросу. — Вы вернетесь домой… через восемь лет.

— Я не виновен! — крикнул Швейк.

— В течение тридцати дней можете обжаловать. Или вы согласны?

Перед Швейком были одни мундиры. Голос аудитора уже не казался веселым. Его речь стала краткой, отрывистой.

— Согласны? — крикнул он, и Швейк вспомнил одного майора, которого знал в те времена, когда состоял при арсенале. Тогда Швейка обвиняли в том, что он курил на складе. В самом деле, инспекция застала его в тот момент, когда он собирал по складу окурки, причем один старый окурок держал в руке.

И тут майор назначил Швейку 80 Verscharft [37] и спросил его резким, не допускающим возражений топом:

— Хорошо?!

И Швейк ответил:

— Так точно, хорошо…

— Согласны? — спросил аудитор еще раз, и Швейк, озаренный и проникнутый старой австрийской военной дисциплиной, руки по швам, произнес:

— Melde gehorsam [38], согласен.

Вернувшись в свою камеру, он бросился на нары и заплакал:

— Я не виновен, я не виновен.

Эти слова очень много для него значили. Он твердил их без конца, и это приносило ему облегчение.

— Я не виновен…

А со двора, от противоположной стены, эхом отдавалось: «…новен…», тоже повторяясь до бесконечности.

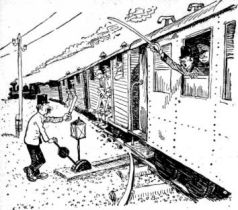

На другой день Швейка, в числе других осужденных, перевели в военную тюрьму Талергоф-Зеллинга, в Штирии.

В Вене произошла маленькая ошибка: вагон их в Бенешове прицепили к воинскому эшелону, направлявшемуся на сербский фронт.

Немецкие дамы и к ним в вагон бросали цветы, пища:

— Nieder mit den Serben! [39]

А Швейк, очутившись у полуоткрытой двери вагона, крикнул в ответ на приветствия:

— Я не виновен!

VI

В военной тюрьме Талергоф-Зеллинга большинство было штатских, поскольку во время войны штатские имеют то преимущество и ту выгоду, что погибают медленно где-нибудь за решеткой, в то время как солдата обычно расстреливают по приговору полевого суда прямо на месте.

Талергоф— Зеллинг навсегда останется печально-памятным в истории бывшей Австрийской империи, как застенки Поцци -в истории старой Венеции.

В Талергоф-Зеллинге можно было во всякое время встретить порядочное количество немцев, плевавших на колонны галицийских русин, или сербов из Бачки, Боснии и Герцеговины, интернированных здесь в военных тюрьмах. И каждый, у кого только была голова на плечах, краснел при виде измученной толпы оплеванных женщин и детей, которых правительство обвиняло в желании уничтожить Австрию.

Солнце ясно светит, кругом горы, зелень, чарующая красота, словно вся эта картина нарисована на золотом фоне. Как хорошо было бы устроить здесь какое-нибудь лечебное учреждение.

Но в этой глубокой горной долине находилось лечебное учреждение совсем другого рода. Окна с решетками, под окнами стена, а за стеной заграждения из колючей проволоки. Здесь ставили себе целью вылечить мечтателей, требовавших справедливости у гнусного ничтожества, носившего название Австрии. Сыпной и брюшной тиф, заплесневелый кукурузный хлеб, немножко соленой грязной воды с двумя зернами фасоли — вот какие лечебные средства здесь применялись.

Помимо несчастных интернированных приказчиков не немецкой национальности, одно крыло Талергоф-Зеллингской тюрьмы было отведено целиком для осужденных чехов. У входа в приемную канцелярию большой австрийский орел безжалостно расправлял крылья, как бы желая скрыть ими все свои повергнутые и раздавленные жертвы.

Казалось, здесь заключенным конец. Но за стенами тюрьмы, далеко отсюда, К северу от Вены, все ярче и ярче разгорались искры, тлевшие под пеплом столетий и не угашенные никакими параграфами.

Первые языки пламени уже начали лизать австрийскую корону. Но Австрия не чувствовала, что нарождается нечто такое, что подрубит всю систему под самый корень. Чех видит свое историческое назначение в борьбе за свободу. Вооруженная борьба его внесла свою ноту в великую песню веков. Об этом шептали узникам видные из тюремных окон леса на альпийских склонах близ Талергоф-Зеллинга. В коридоре возле приемной я прочел нацарапанную на стене фразу: «Мы вас не боимся».

Один заключенный заколол какого-то генерала, хищно осматривавшего тюрьму: воткнул ему в живот отточенную ложку. Она была все равно не нужна: заключенных почти совсем не кормили. И при этом сказал:

— Какую цену имеет для нас жизнь? Так давайте хоть отомстим своему врагу.

Этот случай не попал в газеты. Отточенная ложка в животе австрийского генерала плохо гармонировала бы с лояльными сообщениями, которыми наводняло редакции императорско-королевское информационное агентство.

Получив, наконец, свой номер, арестантскую одежду и место на грязном тюфяке в одной из камер, Швейк все не мог опамятоваться. Как же это он так влип? Он бродил среди заключенных, повесив голову и без конца повторяя про себя: «Ведь я же не сумасшедший, я все прекрасно помню».

Им овладела тяжелая меланхолия. Он перестал обращать внимание на окружающих, и для него потянулись печальные дни в четырех голых стенах, безнадежно уплывающие в бесконечность.

Иногда он разговаривал с одним стариком откуда-то из Кралевоградичка, приговоренным к четырем годам за то, что при учете зерна он вынес охапку сена и бросил ее под ноги комиссии со словами: «Возьмите вот, чтоб государю императору голодному не сидеть».

Этот старичок живо интересовался судьбой своих товарищей по заключению, знал подробно и наизусть все истории, приведшие их сюда, и всех утешал. Сколько еще сидеть-то? Ну год, два, а там придут русские. Он очень живо представлял себе это. После таких разговоров в груди заключенных разгоралась жажда мести. Как будет славно, когда тираны их сядут сюда, за решетку, вместо них.

Только Швейк на своем тюфяке шептал:

— Подумайте, я совсем не виновен, ведь я все прекрасно помню.

Как— то ночью после одного такого разговора Швейку приснилось, будто к нему пришел сам государь император. Приходит и говорит:

— Побрей меня, Швейк. С этими бакенбардами я похож на орангутанга из Шенбруннского [40] зверинца.

Швейк весь задрожал, вспотел даже, а государь император вытащил из кармана сюртука бритву, мыло и подает Швейку. Швейк начал намыливать государю императору щеки. Намылил, взял благоговейно бритву и дрожащей рукой начал брить. Вдруг отворяется дверь, и входит аудитор градчанского суда. Швейк испугался, бритва заехала куда-то в сторону, и государь император крикнул:

— Aber Schweik, Himmel Hergott! Was machen sie? [41]

А у Швейка в руке — нос государя императора, отрезанный. Швейк страшно закричал во сне, сам проснулся и всех разбудил своим криком. А когда его спросили, почему он ночью людям спать не дает, упавшим голосом ответил:

— Я отрезал государю императору нос.

С той поры государь император, высшее воинское начальство, стал являться Швейку не только во сне, но и наяву.

Лицо его выступало на облупленных стенах, и как-то раз, когда Швейк вылавливал из похлебки вторую фасолину, ему показалось, что это ни дать ни взять голова его величества.

Иногда во время галлюцинации он говорил:

— Ваше величество, государь император, я совсем не виновен, я все прекрасно помню.

В другой раз, когда выуживаемая фасолина упала на землю, он, нагнувшись под стол, попросил:

— Ваше величество, не извольте гневаться. Стали замечать, что со Швейком творится что-то

неладное. А когда однажды пришел начальник тюрьмы осмотреть камеру и заключенные выстроились перед ним, Швейк вышел вперед и, став навытяжку, странно вытаращив глаза, сказал:

— Melde gehorsam, Herr Hauptman [42], хочу служить государю императору до последней капли крови.

Начальник заставил его повторить и ушел, а через полчаса за Швейком пришли два служителя с носилками, снабженными застегивающимися ремнями. Явился также молодой военный врач; сначала он подпустила Швейку служителей со смирительной рубашкой, которую натянули на Швейка на всякий случай. Потом Швейка отнесли вниз, через двор, в тюремную больницу. На губах у него выступила пена, а сквозь пену мощно рвалось вон и разносилось по всему двору, долетая до самых отдаленных углов: «Храни нам, боже…» [43].

На другой день Швейка отправили в Венскую психиатрическую клинику для обследования.

VII

Во время войны процент душевнобольных всегда растет. Такого рода болезни порождаются не только ужасами войны, страхом смерти, мыслями о покинутой семье, но и еще целым рядом причин, возникающих во время этого кровавого занятия.

Как раз в Австрии психические заболевания получили во время войны широкое распространение главным образом из-за того, что здесь очень многие, сохранившие здравый рассудок, не могли понять, с какой стати должны они жертвовать своей жизнью для империи. Этому противоречила история, это опровергалось общением с чешскими солдатами в казармах и на поле боя, против этого протестовало само ненавистное объединение чешских земель с Австро-венгерской монархией. Тут было отчего сойти с ума.

Швейка поместили в девятое отделение. Там находилось несколько так называемых симулянтов. Одного из них, старого запасного, подозревали в том, что он спятил только для того, чтобы избежать фронта. На крышу его халупы упала граната. Теперь он делал безрезультатные попытки взлететь в вышину; целый день он подпрыгивал и с ужасными проклятьями падал на землю.

Второго подозреваемого засыпало при взрыве гранаты в погребе, где он оставался четыре дня. Этот делал вид, что зарывается в землю; все время возился на полу.

Третий, молодой человек в военной форме, ходил по коридору, распевая «Wacht am Rein» [44] или выкрикивая: «Ра-та-та-та, бум-бум…»

Если все, что здесь кричали и проделывали, правильно оценить, нельзя было бы не прийти к выводу, что вся Австрия — сплошной сумасшедший дом.

Сидит, например, в углу коридора человек в чине капрала и кричит, что он эрцгерцог Фридрих и будет через месяц в Москве. Его поместили сюда под наблюдение, но нельзя забывать, что подлинный эрцгерцог Фридрих как-то раз заявил то же самое, и с ним ничего не сделали, только немного пристыдили.

А император Карл, еще будучи эрцгерцогом, заявил на одном рауте, что сравняет всю Россию с землей.

Или взять, к примеру, императора Вильгельма. Любой ребенок знал, что у императора Вильгельма размягчение мозга. Однако в придворных кругах его болтовня и планы считались гениальными. Покойный император Франц-Иосиф I объявил войну только вследствие психического расстройства. При вскрытии тела этого тупоумного старца у него было обнаружено загнивание мозга (atrophia cerebri senilis). У Франца-Иосифа было не что иное, как наследственный кретинизм, которым страдают потомки Габсбургов. Карл I в юношеском возрасте страдал разжижением мозга и был помещен в водолечебницу доктора Гугенбюля на Абенберге возле Интерлакена, в Швейцарии.

И все это распространялось сверху вниз по всей иерархической лестнице. Австрийские министры, вместо того чтоб очутиться в какой-нибудь психиатрической лечебнице, скажем, лечебнице Клостербербаха в Нассау, вершили судьбы империи; генералы, которые должны были бы принимать лечебные успокаивающие души в Антдорфе, разрабатывали военные планы и утешали друг друга тем, что согласно основным принципам правильного ведения войны кто-нибудь да должен ее проиграть.

В состоянии такого явного идиотизма Австрия жила и действовала. И апофеозом всего этого стал жандармский вахмистр, с идиотской улыбкой наблюдавший, как толпа немецких кретинов разносит в щепы чешскую школу и поджигает ни в чем не повинные оконные рамы с воплями:

— Es braust ein Ruf [45]…

Размышления о количестве умалишенных в современной Австрии могли бы составить солидный том. Но это не является моей целью; пусть каждый решает этот вопрос сам. Мы будем только собирать мелкие факты. А вернувшись домой, введем новую систему лечения. Начнем по порядку — с верхушки, с бывших окружных начальников; всем этим друзьям чешского народа мы пропишем то, что когда-то предлагали доктору Томайеру: «corylus avelaka», а по-чешски — розгу. Такую зададим взбучку, что любой эрцгерцогишка хоть торговлю кровяной колбасой заводи.

В венской клинике при лечении душевнобольных применялась система доктора Бернардина. Она заключается в том, что больного прежде всего по возможности успокаивают.

Это делается так: больного раздевают донага и сажают в холодную, где решительно ничего нет — одни голые стены, обитые войлоком: чтобы больной, успокаиваясь, ненароком не разбил себе голову. Словом, там абсолютно пусто. Чтобы пациенты еще больше успокоились, им двое суток не дают ни есть, ни пить. Через сорок восемь часов их вытаскивают из изолятора, сажают в ванну с холодной водой и массируют им позвоночник. Потом устраивают горячий душ, и если пациент все еще проявляет беспокойство, его опять запирают в помещение с войлочными стенами.

Эта успокоительная процедура подействовала на Швейка благотворно. Когда после горячего душа его снова заперли на двадцать четыре часа в изолятор, он пришел в такое спокойное состояние, что решил беспрекословно подчиняться властям. Еще один горячий душ, и Швейк пришел к убеждению, что все, что с ним происходит, совершенно справедливо, так и должно быть. Вылезая из ванны, он воскликнул:

— Ну да, ну да, ведь война!

Его накормили пригорелой капустой и гнилой мороженой картошкой, и это успокоило его еще больше. На другой день приступили к тщательному исследованию душевного состояния Швейка по системе доктора Бернардина.

Молодой старательный ассистент в форме военного врача — тогда даже сумасшедшие дома в Австрии находились под наблюдением военных — задал ему, по системе одного психиатра, — который, между прочим, именно благодаря своей системе спятил, — целый ряд вопросов, чтобы по ответам судить о степени психического расстройства Швейка.

— Вы считаете, что родились?…

— Как прикажете, — ответил Швейк. — Время военное. — Он хотел сказать: «Если угодно, чтоб я не родился, готов подтвердить».

— А своих родителей помните? Был у вас отец? Швейк посмотрел на него.

— С вашего позволения. Война ведь.

— Есть у вас сестры, братья?

— Никак нет, — ответил Швейк, — но коли прикажете…

Ассистент с педантичной точностью записывал ответы и ставил новые вопросы.

— Можете вы объяснить, почему солнце всходит и заходит?

— Виноват, никак нет, не могу.

— Хорошо. Слышали вы что-нибудь об Америке?

Швейк заколебался. Видно, опять какая-то каверза.

— Виноват, не слыхал, — твердо ответил он.

— А не назовете ли вы фамилию президента негритянской республики на острове Сан-Доминго?

Швейк опешил. В мыслях вдруг всплыли все разговоры товарищей по заключению в пражском полицейском участке, следственном отделении градчанского военного суда и тюрьме Талергоф-Зеллинг. «Не собьешь», — подумал он. И громко, с полным убеждением произнес:

— Признаю единственным властелином всемилостивейшего государя императора Франца-Иосифа I. Dreimal hoch! [46] Осмелюсь доложить.

Его увели обратно в коридор. Там он попробовал было рассказать другим пациентам, как проходил допрос, но его никто не слушал: каждый был занят собой.

Тот, который обычно пел «Wacht am Rein», то и дело выкрикивал: «Ра-та-та-та, бум-бум»; мнимый симулянт-запасник подпрыгивал кверху, а другой пытался закопаться в землю возле двери и кричал служителю: «Ausharren!» [47].

Теперь Швейк мог почти весь вечер предаваться своим мыслям, лежа на тюфяке. Когда ему показалось, что все стихло, он встал во весь рост и крикнул:

— Признаю единственным властелином всемилостивейшего государя императора Франца-Иосифа I.

Не прошло и недели, как Швейка отвезли в психиатрическую больницу в городе Галле, где был заточен также Франц Рыпачек, член венской городской думы от VI района. Рыпачека однажды ночью задержали часовые возле императорского замка: он был совсем голый, и все тело у него было расписано масляными красками.

После падения Белграда Франц Рыпачек, охваченный восторгом, разрисовал себя в черный и желтый цвета и отправился в таком виде приветствовать императора от имени VI района города Вены.

VIII

Великая эпоха, великое напряжение нервов. Психическое состояние, овладевшее Австрией, можно было сравнить только с движением флагеллантов [48] или вспышками массового безумия в эпоху крестовых походов.

Мы видели, как из Австрии на фронт потянулись одетые в серые мундиры дети чуть не школьного возраста, заставляя вспомнить детские толпы времен крестовых походов [49], выступившие на завоевание Иерусалима. Но на этот раз их посылали против своих же земляков.

В галльском сумасшедшем доме существовали, хоть и неофициально, особые отделения для немцев из альпийских земель и для немцев из присоединенных областей. Может быть, вам случалось видеть патриотические манифестации австрийских немцев с припадками бешенства, рева и хрипоты, когда приступы беснования, помутнение рассудка выражаются в движении и криках. Толпа мечется, ревет: «Heil dir im Siegeskranz!» [50]. Глаза выпучены, неистовство доходит до бреда при воплях: «Nieder mit den Russen!» [51]. He приходится удивляться, что это исступление являлось лучшей почвой для политической мании преследования и что именно после таких манифестаций в лечебницу города Галле всякий раз поступал новый набор рекрутов.

Это была какая-то мобилизация умалишенных, массовый психоз, благодаря которому увеличивалось население печальных убежищ для душевнобольных.

Австрийские священники молились за империю, как добрый приходский поп молится за своего озорного питомца: коли тот полезет через забор воровать чужие яблоки и порвет штаны, так чтоб господь бог смилостивился — сохранил ему хоть рубашку.

Вся империя была под хмельком. В головах государственных деятелей роились планы, разрабатываемые и осуществляемые за завтраком; как суды ни изощрялись, а сумасшедшие дома были переполнены.

Некоторые сходили с ума из практических соображений, чтобы угодить правительству. В Галле находился скорняк из Трутнова, немец, подделавший векселя на двести тысяч крон, чтобы на всю эту полученную обманным путем сумму подписаться на австрийский военный заем. Немецкая учительница из «Лерериненферейна» в Брно как-то утром, облачившись в военную форму, стала рубить шашкой витрины на Франтишковой улице, крича: «Gott, strafe England!» [52].

Да, в Галле находились политические сумасшедшие всех сортов. Председатель союза отставных солдат в Устье над Лабой, пришпиливший прямо к голому телу несколько дюжин медалей, и помещик из Хомутова, зашивший в черно-желтое знамя четырех волов и двух коров и пославший их с восторженным письмом в окружное управление. Наконец супруга окружного старосты из Чешской Липы, великая немецкая патриотка, решившая поджечь в Липе чешский приют. Это были типичные явления. (Если кто-нибудь подумает, что я преувеличиваю, пусть прочтет в Мюнхенском медицинском альманахе статью «Krieg und Psychose der Massen» [53].)

Попав в Галле, Швейк сразу обрел душевное спокойствие. Он понял, что он не просто какой-то нуль в империи: все, что свалилось ему на голову, ясно говорило о том, что он кое-что собой представляет. Он очень вырос в собственных глазах, особенно когда вскоре после его приезда один помешанный начал называть его господином майором. Сам он представился Швейку как генерал Пиоторек; гулля со Швейком в саду, он показал ему на распустившиеся одуванчики и сказал:

— Возьмите этот полк и оккупируйте Боснию и Герцеговину. — Тут он указал на засохшую черешню у стены. — Hergott!… (Боже!…) — воскликнул он. — Нас обходят. Надо швырнуть туда пару гранат.

Он встал на цыпочки и начал плевать в сторону черешни.

Швейк, вспомнив старые военные времена, держался очень вежливо.

— Это горная стрельба, — объяснил помешанный. — А если так вот плюнуть, будет стрельба полевая. Надо пустить в ход тяжелую артиллерию.

Он стал плеваться вовсю, приказывая кому-то позади:

— Habtacht, marschieren, marsch! [54]

— Мы победили, — крикнул он Швейку. — Поздравляю, господин майор, вы вели себя храбро.

Швейк любил гулять с ним. Он заново прошел весь курс военного обучения; они командовали одуванчиками, срубали прутом головы маргариткам.

Как— то раз на прогулке помешанный вдруг сказал ему таинственно:

— Знаете, господин майор, ведь мы окружены. Мною установлено, что против нас выставили две дивизии. Надо попытаться прорвать кольцо. Приготовьте свой полк. Сейчас начнем.

Он полез было на стену. Швейк, более проворный, очутился на ней раньше приятеля.

С тех пор он больше его не видел, так как служители заперли «генерала Пиоторека» в отдельное помещение, а Швейка за попытку к бегству — в другое. Нельзя сказать, чтобы с ними обошлись снисходительно. Под градом ударов кулаком Швейк заявил:

— Требую военного суда.

По правде говоря, обстановка начала оказывать на него свое действие. За обедом «генералу» удалось передать Швейку тайком, через одного сумасшедшего, записку следующего содержания: «Морскому министерству дан приказ быть готовым к доставке из Азии трехсот тысяч солдат. Объявляю набор всех возрастов. Шестьдесят тысяч солдат выступили на северо-восток. Саперы роют артиллерийские окопы».

Я нашел эту записку в блокноте Швейка. Швейк сам потом подтвердил, что его сумасшедшего друга в самом деле титуловали «ваше превосходительство» и что он, Швейк, несколько лет тому назад определенно видел его фотографию в каком-то иллюстрированном журнале. Я показывал ему фотографии некоторых австрийских военачальников, и он узнал в одном из них своего сумасшедшего друга — генерал-лейтенанта фон Бегга.

С остальными полоумными Швейку было трудно говорить. Кое-как еще разговаривал он с господином Томсом, старшим учителем немецкой школы в Лозовицах.

IX

Пребывание в сумасшедшем доме очень обогатило познания Швейка в разнообразнейших вопросах внутренней политики Австрийской империи. В этом отношении духовным руководителем и наставником был для него другой пациент — Гуго Вердер, по прозвищу «Тирольчик», бывший официант винного погребка на Гумбольдтскирхенштрассе в Вене. До войны он разносил гостям стаканы скверного вина да порции легкого с кислой капустой. Низкое качество всего этого компенсировал гостям его тирольский костюм: голые худые колени, зеленые гамаши, зеленый жилет с белыми костяными пуговицами, маленькая тирольская шапочка с вытисненным на ней альпийским эдельвейсом и зубами горной серны. Когда первые австрийские полки, вступив в бой с сербами и русскими, были уничтожены, пришел черед Гуго Вердера идти на помощь. Надели на него мундир; перед отъездом бедняга прокрался в винный погребок, где работал до войны, и так напился, что вылез на улицу с первыми признаками delirium tremens [55]. Он пытался петь «Gott erhalte» [56], но вставлял туда слова из «Heil dir im Siegenkranz» [57] и оканчивал каждый куплет грозным ревом и припевом: «Osterreich, du edles Haus, steck deine Fahne aus, holdrija, holdrija, dro, juchajo» [58]. На следующих улицах признаки delirium tremens у Гуго Вердера стали уже совершенно явными и особенно ярко проявились перед памятником Тегетгофу [59].

Патриотические и верноподданнические чувства тирольца Вердера были оскорблены. Ему показалось, что в столь важные для Австрии времена чрезвычайно безответственно поступают со старым австрийским адмиралом, оставляя его стоять на пьедестале таким грязным, с такими длиннющими усами.

Вердер обнажил штык и стал взбираться на памятник с криком:

— Man mufi doch den Tegethof rasieren! [60]

Собралась толпа; Вердер крикнул, чтоб ему подали мыло, так как необходимо прежде всего намылить Тегетгофу физиономию, а потом уж брить. Но у него ничего не вышло. Тегетгоф до сих пор стоит в Вене на своем пьедестале с неподстриженными, растрепанными усами и дико озирается вокруг — не вступают ли итальянские войска в Медлинг [61]. А восторженного австрийского патриота отвезли в сумасшедший дом.

Там он представился Швейку как барон Бумеркирхен, придворный маршал покойного эрцгерцога Фердинанда фон Эсте [62], и замечательно, что политические взгляды его были как у настоящего придворного маршала эрцгерцога. Целыми часами рассказывал он Швейку о том, что должен создать «Grossoster-reich» [63], проглотив Сербию и Черногорию, а оттуда вместе с Германией идти через Стамбул в Малую Азию и дальше — к Персидскому заливу и на Дальний Восток.

Интересно, что точно таких же взглядов держались император Вильгельм и его прихвостень австрийский император Карл I. Это называется империалистической политикой. Если подобные взгляды высказывает бедный тирольский сумасшедший, его так и считают идиотом. Думая об этом, я прихожу к выводу, что лучше было бы посадить в сумасшедший дом Вильгельма и Карла I, а Гуго Вердеру, официанту из «тирольского винного погребка», позволить проводить империалистическую политику. Конечно, в таком случае человеческих жертв было бы на несколько миллионов меньше.

Однако опыт учит нас, что мелким преступникам нет места на страницах истории. Туда попадают только крупные негодяи, мерзавцы, поджигатели и убийцы; чем больше людей они убили, тем более высокий носят титул: княжеский, королевский, императорский. Там Атиллы, Тамерланы, Вильгельмы, Габсбурги. Они требуют новых и новых жертв до тех пор, пока не умрут естественной смертью или не найдется разумный человек, который всему этому разом положит конец.

Но в Австрии в то время, к которому относится наш рассказ, ничего подобного не произошло. Франц-Иосиф потребовал новых жертв, чтобы на старости лет искупаться в крови невинных. В военном министерстве подсчитали граждан, способных носить оружие и пасть за Австрию, и доктор Эмиль Бергер, начальник медицинской службы австрийской армии, пришел к выводу, что в австрийских сумасшедших домах завалялась масса человеческого материала, и если вполне разумные, нормальные люди ничего не имеют против того, чтобы сложить свою голову за государя императора, так уж сумасшедшие и подавно не станут возражать.

В газете «Wiener allgemeine Zeitung» [64] появилась великолепная статья о дальнейших задачах, стоящих перед новым пополнением поредевших рядов австрийской армии. Автором ее был сам доктор Эмиль Бергер; в своей статье «Лечение психоза» он совершенно ясно доказал, что многие душевнобольные и чрезвычайно нервные люди в военной суматохе опять стали совсем здоровыми. Военная суматоха подействовала на них как лучшее успокаивающее средство. Особенно хорошо влияют на многих канонада, взрывы гранат; в такие мгновения больные забывают о своих навязчивых идеях.

Доктор Бергер немного ошибался: когда одного пламенного австрийского патриота, посаженного в сумасшедший дом за то, что ему все время казалось, будто он маршал Гинденбург [65], отправили потом на фронт простым пехотинцем, он никак не мог примириться с таким ужасным понижением.

Однако в основном доктор Бергер был все-таки прав. Почему бы безумным не защищать Австрию? Лучше всего сказал об этом командир 88-го полка Комплекс: «Солдаты, вы должны бросаться в огонь за государя императора, как безумные».

И вот вскоре военные комиссии приступили к обследованию сумасшедших домов. При этом к больным применялся особый критерий. В первую очередь были забраны так называемые тихие помешанные — унылые механизмы, остававшиеся стоять или сидеть там, где им прикажет надзиратель, слабоумные или попросту идиоты в силу наследственности и т. п.

С военной точки зрения, конечно, предпочтительней были бы буйные помешанные — царапающиеся и кусающиеся, так как на первый взгляд может показаться, что как раз из них получились бы лучшие австрийские солдаты. Но тут имеется оборотная сторона медали: ведь такой способен укусить даже того, кто за ним смотрит. А что, если он вдруг на параде укусит майора?

Итак, приступили к отбору. Отбирали тщательней, чем при мобилизации людей совершенно нормальных. Из официальных сообщений («Пражские новины» от 2 мая 1915 года) видно, что среди пациентов австрийских сумасшедших домов признаны годными для службы в армии 22 678 человек, как вылечившиеся. Последнее доказывает, что можно всегда и всему найти официальное обоснование.

А самый факт говорит о глубоком патриотизме, охватившем жителей Австрии. 22 678 сумасшедших сразу выздоровели, чтобы позволить себя убить за государя императора. Когда обследовавшая эти печальные учреждения специальная военная комиссия добралась до Швейка и ему сказали: «Кругом, tauglich!» [66], Швейк обратился к ней с такими словами:

— Право, не пойму, — сказал он. — Я уже несколько лет тому назад дезертировал, чтобы служить государю императору до последнего издыхания, потому как меня хотели уволить вчистую. Потом меня поймали, перевели в арсенал и за идиотизм опять послали на комиссию. Я им тогда сказал: «Буду служить государю императору до последней капли крови». Раз я солдат, никто не имеет права гнать меня из армии. Хоть сам генерал приди, пни меня ногой и вышвырни из казармы, все равно вернусь и скажу: «Честь имею доложить, господин генерал, желаю служить государю императору до последнего издыхания», — и пойду в роту к своим. А не возьмут, пойду на флот, чтобы хоть на море служить государю императору. А коли и там не примут и господин адмирал тоже пнет меня ногой, стану служить государю императору в воздухе. Вот что я им сказал. Но они решили, что я просто болван, и по причине идиотизма демобилизовали меня. Как войну объявили, я устроил манифестацию в честь Австрии; за это меня посадили на несколько лет. А за то, что я в тюрьме австрийский гимн пел, перевели в сумасшедший дом. А теперь вы меня отправляете на войну. Я от всего этого на самом деле совсем одурел.

Эта декларация бравого солдата Швейка ничего изменить не могла.

С огромной радостью спустя много лет произношу я опять слова «бравый солдат Швейк». После стольких мучений он опять попал в австрийскую армию. Присягал вместе с остальными, рукоплескавшими от радости, что получат военную форму, и фуражку «F.J.I.», и винтовочку в руки и начнут стрелять в русских, в сербов — во всех, в кого ни прикажут начальники.

Не удивляйтесь. Ведь это сумасшедшие!

Швейка зачислили в 91-й пехотный полк в Чешских Будейовицах, который был переведен потом в Брук на Литаве. Перед отправкой на фронт по ошибке или для того, чтобы привести мобилизованных в полное душевное равновесие, врач их больницы назначил им клистир. Когда служитель подошел к бравому солдату Швейку, тот с величайшим достоинством промолвил:

— Не щади меня. Я иду воевать и не боюсь даже пушек, не то что твоего клистира. Австрийский солдат не должен ничего бояться!

Какую замечательную статью можно было бы написать об этом в «Военную газету»! Императорско-королевская армия — и клистир!

X

В самом деле, с тех пор как у бравого солдата Швейка в последний раз позванивали на руках кандалы, прошло уже много лет. Но в то же время и не так уж много, чтоб он позабыл те дни и не мог сравнить тогдашние военные приготовления с теперешними. Где то чудное время, когда он ездил по поручению гарнизонного священника Августина Клейншрота за вином для причастия и когда его ругали еще больше, чем теперь, но это было как-то приятнее!

Гарнизонный священник величал его не иначе, как du barmherziges Mistvieh — жалкая скотина, и Швейка это радовало.

Теперь Швейк обнаружил, что за эти несколько лет познания австрийских фельдфебелей и офицеров в зоологии значительно расширились.

Первый день его пребывания в бараке военного лагеря в Бруке на Литаве ему казалось, что все начальники, с мрачным видом бродившие вокруг «староновых» новичков, из которых надо было приготовить пушечное мясо, лакомый кусочек для орудийных жерл, видимо, изучали естествознание, либо изданный у Кочего в Праге объемистый труд «Источники хозяйственного благополучия».

Командир отделения, капрал Альтгоф, в пыльном бараке которого Швейку была выделена койка, сразу же после обеда, как только вновь прибывшие защитники родины были распределены по баракам, назвал его бараном; вольнонаемный Мюллер, немец — учитель с Кашперских гор, — чешской вонючкой; а фельдфебель Зондернуммер — помесью вола с лягушкой и кабаном в придачу, заявив, что обработает ему шкуру. При этом он проявил такое знание предмета, словно всю свою жизнь ничем другим не занимался, кроме набивки чучел разных животных.

Интересно также, что все это военное начальство старалось внушить своим подчиненным любовь к немецкому языку и распространяло его среди чешских ополченцев с помощью тех же средств, какими пользуются туземцы Африки, приступая к свежеванию несчастной антилопы или осматривая ляжки намеченного к съедению миссионера.

Немцев все это совершенно не затрагивало. Фельдфебель Зондернуммер, говоря что-то насчет «свинской банды», всегда перед этим словом с надлежащей быстротой произносил die Tschechische, чтобы немцы не оскорбились и не приняли это на свой счет. При этом все немецкие унтер-офицеры дико таращили глаза, как оголодавший пес, с жадностью проглотивший пропитанную маслом губку и безуспешно старающийся отрыгнуть ее обратно.

Когда военный лагерь в Бруке на Литаве стал готовиться ко сну, Швейк впервые услышал любопытный разговор между вольнонаемным Мюллером и капралом Альтгофом насчет дальнейшего обучения ополченцев. Особенное внимание Швейка привлекли слова «ein paar Ohrfeigen» [67]'. Он с радостью подумал, что немецкое единство рушится, но очень ошибся. На самом деле речь шла только об ополченцах.

— Если ты видишь, что какая-нибудь чешская свинья, — поучал капрал Альтгоф, — даже после тридцати nieder не может растянуться как следует, такому мало дать в морду. Надо двинуть его хорошенько кулаком в брюхо, другой рукой нахлобучить ему шапку на самые уши, сказать: «Kehrt euch», и только повернется, хватить его по заднице. Увидишь, как он начнет брызгать слюной, а господин прапорщик Дауэрлинг будет смеяться.

При слове «Дауэрлинг» Швейк задрожал на своей койке, так как то, что он слышал об этом офицере от старших ополченцев, очень напоминало рассказы бабушки фермера, живущей в полном одиночестве на границе Мексики, о каком-нибудь знаменитом мексиканском бандите.

У Дауэрлинга была слава людоеда, антропофага с австралийских островов, пожирающего попавших ему в руки людей чужого племени.

Жизненный путь его был великолепен. Вскоре после рождения нянька уронила его, и маленький Конрад Дауэрлинг сильно ушиб голову, так что она даже теперь была сплющена, как если бы комета налетела на Северный полюс. Всех это страшно встревожило, только отец-полковник сказал, что данный случай не имеет никакого значения, так как— Конрад, конечно, пойдет по военной линии.

После мучительной борьбы с четырьмя классами низшего реального училища, программу которого он проходил на дому, причем один из его домашних учителей преждевременно поседел, а другой собирался прыгнуть с колокольни св. Стефана в Вене, юный Дауэрлинг поступил в Гайнбургский кадетский корпус. В этом корпусе никто не заботился о приличном образовании юношей; для огромного большинства австрийских офицеров образованность была абсолютно не нужна. Воинский идеал сводился там к игре в солдатики. Образование облагораживает души, Австрии же всегда требовалось только грубое офицерство; она никогда не интересовалась их умственным развитием. Но кадет Дауэрлинг не разбирался даже в таких вопросах, в которых любой офицер все же кое-что смыслил. Так что уже в кадетском корпусе замечали, что его в нежном возрасте мамка ушибла.

Ответы его на экзаменах вполне подтверждали этот факт, становясь просто классическими образчиками поразительной глупости и путаницы при решении задач, так что преподаватели кадетского корпуса между собой не называли его иначе, как «unser braver Trottel» [68]. Чем больше он глупел, тем сильнее становилась надежда, что через несколько десятков лет он того и гляди попадет в Терезианскую военную академию. Но, к сожалению, вспыхнула война, и все юные кадеты третьего года обучения стали Fahnriсh'ами [69]; Конрад Дауэрлинг попал в списки гайнбургских новоиспеченных офицериков; его зачислили в 91-й пехотный полк, стоявший в Бруке на Литаве, предоставив проявлять там свои способности при обучении солдат.

Из военного учебника «Drill oder Erziehung» [70] Дауэрлинг усвоил в свое время одно: на солдат надо нагонять ужас. Успех обучения измеряется степенью последнего.

И на этом поприще успех неизменно сопутствовал Дауэрлингу. Чтобы не слушать его рева, ополченцы целыми взводами повалили в лазарет, что им, впрочем, скоро пришлось прекратить. Объявивший себя больным получал три дня Verscharft [71], — изобретение просто дьявольское, потому что перед этим тебя гоняют целый день на плацу.

В роте Конрада Дауэрлинга больных не было: тут все «ротные больные» сидели в норе.

Дауэрлинг по-прежнему сохранял на плацу не принужденный, запанибратский тон, начиная обычно со «свиньи» и кончая какой-то удивительной помесью: «свинский пес».

При всем том Дауэрлинг отличался либерализмом. Он предоставлял солдату свободу выбора.

— Что ты предпочитаешь, слон, — бывало, спрашивал он, — два раза по носу или три дня Verscharft?

Тот, кто выбирал Verscharft, все равно получал два раза по носу.

— Ты трус, раз бережешь свой нос, — говорил Дауэрлинг. — Что же ты будешь делать, когда в ход пойдет тяжелая артиллерия?

Обращался ли Дауэрлинг точно так же и с чехами? Задав такой вопрос, вы проявили бы удивительную наивность. Да, Дауэрлинг обращался так именно с чехами, составлявшими в его роте шестьдесят процентов солдат.

Помню, как он сказал, выбив глаз ополченцу Гоузеру:

— Pah, was fur Geschichte mit den Tschechen, miissen so wie so krepieren [72].

Он не сказал ничего нового. В этом состояла вся австрийская политика, ставившая себе целью уничтожить чехов: «Die Tschechen miissen so wie so krepieren».

Так сказал и фельдмаршал Конрад из Гётцен-дорфа в начале января 1916 года, произнося речь перед 8-й пехотной дивизией в Инсбруке.

XI

Любимое занятие Дауэрлинга состояло в том, чтобы собирать солдат-чехов и рассказывать им о военных задачах Австрии, тщательно и подробно объясняя общие принципы руководства армией — от шпанглей [73] до виселицы и расстрела — и указывая, как должен к этому относиться чешский народ.