LA NEUVIÈME DÉCIMALE

Un milliardième de gramme … Comment déceler une parcelle de matière infime au point d’être invisible même au microscope le plus puissant ? Et pourtant, la chimie moderne utilise couramment des quantités de cet ordre.

Les chimistes savent non seulement peser un milliardième de gramme, mais aussi établir les propriétés de substances obtenues en traces aussi infimes. L’apparition des corps extra-purs a véritablement bouleversé de nombreux domaines scientifiques et techniques. Transistors, alliages aux propriétés étonnantes, énergie nucléaire — tout cela est directement lié à la nouvelle et passionnante branche de la science dont le lecteur trouvera dans ce livre un exposé clair et à la portée de tous.

L’auteur de « La neuvième décimale » Youri Fialkov qui est candidat ès sciences chimiques et chargé de cours à l’Institut Polytechnique de Kiev a consacré de nombreuses années à Tanalyse physico-chimique et à la radiochimie et publié plus de 70 articles traitant de ces domaines de la recherche. Depuis huit ans il s’est en outre donné pour tâche de vulgariser la science soviétique.

« Récits de chimie » et « La neuvième décimale » sont ses deux premiers ouvrages de vulgarisation scientifique. La présente traduction de « La neuvième décimale » est celle de la seconde édition russe.

Y. Fialкоv

La neuvième décimale

A la mémoire de mon frère

Il est des pics qu’on chercherait en vain sur les cartes. Leur conquête ne s’en poursuit pas moins de jour en jour, d’heure en heure. La lutte est opiniâtre, pleine de péripéties dramatiques et d’imprévu. Ces pics, ce sont ceux de la science.

Sans doute ceux qui entreprennent ces ascensions n’entendent-ils pas mugir les vents violents, ne sont-ils pas menacés par les avalanches, et cependant l’histoire des conquêtes de ces « pics de la science » est jalonnée d’exploits qui ne le cèdent en rien à l’ascension de l’Everest.

L’auteur se propose de relater la conquête de l’une des cimes de la chimie moderne, celle des quantités de matière infiniment petites. L’ascension en a été ardue et périlleuse. Les chimistes ont dû gravir les gradins escarpés des décimales, après les avoir taillés dans le dur granit de l’inconnu.

Un milliardième de gramme… Une parcelle de matière tellement infime que le plus puissant des microscopes ne saurait la déceler, peut-elle présenter une utilité quelconque ? Eh bien ! il apparaît que la chimie moderne fait un usage courant de quantités aussi réduites de diverses matières. Les savants ont appris non seulement à peser un milliardième de gramme mais encore à déterminer les propriétés de matières obtenues en quantités aussi insignifiantes. Les chercheurs ont eu à surmonter le handicap de théories périmées, tandis que le sommet à atteindre — la solution de l’énigme — se perdait dans d’épais nuages de contradictions.

Ce livre traite de phénomènes et d’événements les plus divers car l’histoire de la chasse aux parcelles de matière infinitésimales concerne quantité de problèmes et de branches scientifiques. C’est en effet aux « chasseurs » de l’infiniment petit et de l’invisible que sont dus les progrès réalisés dans des domaines de la chimie aussi éloignés l’un de l’autre que la synthèse des éléments artificiels, l’étude des matières extra-pures, la fabrication de semi-conducteurs, l’obtention et l’utilisation des métaux rares et ultra-rares, en un mot tout ce dont il sera question dans ce livre.

LES PREMIERS GRADINS

Victimes de la précision

Nous laissons au lecteur le soin de juger si cette histoire est tragique ou comique. Personnellement, j’incline à penser que cela importe peu, l’essentiel étant qu’elle soit authentique. Le lieu de l’action se situe en Allemagne, la date vers les années 1920.

Si quelqu’un était tenté de reconstituer cette histoire dans tous ses détails, l’auteur le prévient qu’il est inutile de compter sur les données de la presse. Les journaux réactionnaires allemands de l’époque, fidèles à leurs traditions, se gardèrent bien de parler de l’essentiel, tout en amplifiant démesurément les menus détails.

Tout débuta par un compte rendu consacré aux recherches effectuées sous la direction du professeur Litte, compte rendu que ce dernier lut à ses collègues d’institut un soir de juillet 1924. Le séminaire scientifique de l’institut se réunissait régulièrement une fois par quinzaine depuis déjà trente ans ; les honorables professeurs savaient bien que pendant toute cette période, il n’avait jamais été fait la moindre communication susceptible de troubler un tant soit peu la douce somnolence qui régnait habituellement dans la salle. D’ailleurs il faisait chaud, excessivement chaud. Ainsi que le président le fit observer, avec un humour plutôt douteux, à l’issue de la lecture du compte rendu, un verre d’eau gazeuse avec de la glace aurait été bien plus facile à avaler que la communication, sans nul doute intéressante, du Herr Professor. En la qualifiant d’« intéressante », le président se faisait manifestement violence, car durant toute la lecture il avait sommeillé à l’abri d’un journal. Quant au reste des membres, leur attention n’avait guère été plus vive.

Certes, bon nombre d’entre eux s’en repentirent cruellement par la suite, parce que ce soir-là, le professeur Litte leur donna la primeur de sa découverte de la transmutation du mercure en or.

Pendant un certain nombre d’années, Litte s’était servi d’une lampe de quartz à mercure. Or, ne voilà-t-il pas qu’un jour, il y avait de cela plusieurs mois, il s’était aperçu que le mercure de sa lampe contenait une quantité d’or relativement appréciable. Le mercure étant le voisin immédiat de l’or dans la classification périodique. Litte en avait déduit qu’il se trouvait en présence d’un cas de transmutation d’un métal vil en métal précieux sous l’effet des rayons électriques.

On ne saurait dire de quelle façon la presse eut vent de la communication du professeur Litte, mais le fait est que trois jours plus tard, la Patriotische Rundschau annonçait en manchette énorme : « Tout bon Allemand peut avoir son million ! » et, plus bas, en lettres à peine moins grandes : « Le secret de l’obtention de l’or est connu ! ».

Au cours des deux mois qui suivirent, le professeur Litte put se convaincre à ses dépens que l’expression « fardeau de la gloire » n’était pas une simple métaphore.

A vrai dire, les correspondants de presse et les reporters-photographes se conduisirent d’une façon relativement convenable. Ils se contentèrent de monter patiemment la garde à l’entrée de la villa du professeur, interrogeant tous ceux qui en sortaient. Mais les représentants des firmes industrielles grandes ou petites, eux, furent absolument odieux. Ils faisaient insolemment irruption dans le cabinet de travail du professeur, l’assaillaient de coups de téléphone en pleine nuit, pénétraient inopinément dans la salle à manger à l’heure du petit déjeuner, mettant sa patience à rude épreuve et lui coupant l’appétit. D’un ton qui se voulait persuasif ils promettaient monts et merveilles au professeur s’il consentait à céder le secret de la fabrication de l’or à leur firme et pas à une autre. Ils en profitaient d’ailleurs pour couvrir leurs concurrents présumés d’invectives souvent fort grossières.

L’enthousiasme des industriels fut porté à son comble par l’annonce que le chimiste japonais Nagoaka, ayant vérifié la communication de Litte, venait de confirmer sans réserve les conclusions du savant allemand. Nagoaka ajoutait que le Japon allait se livrer à des recherches sur la fabrication à l’échelle industrielle de l’or à partir du mercure.

Les bruits contradictoires et la tapageuse campagne de presse commençaient déjà à rendre la Bourse nerveuse. En un mot, l’affaire menaçait d’aller loin et le professeur Litte jugea alors utile de publier dans les colonnes d’une revue scientifique un exposé détaillé de l’essentiel de la question ainsi que ses propres hypothèses.

Les journalistes se jetèrent sur cet article avec avidité. Pour la première fois sans doute dans l’histoire de la science, un article paru dans une très sérieuse revue scientifique fut intégralement reproduit dans des journaux, symboles chimiques, lettres grecques et intégrales compris. L’auteur y déclarait catégoriquement qu’il serait prématuré de tirer la moindre conclusion, que l’or obtenu à partir du mercure n’excédait pas des quantités infimes, que les frais d’électricité nécessaires à cette transmutation dépassaient largement le prix de l’or obtenu, mais que néanmoins, à l’avenir… il serait possible… quand le phénomène aurait été étudié plus à fond… l’histoire de la science connaissait de nombreux exemples…

Le premier représentant des cercles d’affaires qui produisit sur Litte une impression favorable fut le directeur de la firme « Siemens ».

Monsieur Schkrubber déclara au Herr Professor qu’il n’était pas naïf au point de ne pas comprendre toute l’inanité, sur le plan industriel, du phénomène de transmutation du mercure en or qui venait d’être découvert. Mais ce n’était pas là ce qui l’intéressait en tant que directeur d’une grande firme. Son unique souci était de voir la science allemande s’enorgueillir d’une nouvelle réalisation de valeur. Lui-même se rappelait parfaitement, quoiqu’il ne fût pas bien vieux, les moqueries qui avaient accueilli la découverte du grand Rœntgen.

Etre comparé à Rœntgen flatta tellement l’amour-propre du professeur qu’il signa sur-le-champ le contrat que lui proposait Schkrubber, sans même prendre la peine de vérifier le nombre de zéros que contenait le chiffre de la somme allouée par la firme pour la poursuite des travaux. Le montant en était vraiment énorme. Que pouvait peser en comparaison de cette somme l’insignifiant alinéa qui stipulait que toutes découvertes faites par le professeur devenaient dorénavant propriété exclusive de la firme « Siemens » ?

Deux semaines plus tard, Litte était installé dans un cabinet parfaitement équipé et trouvait à peine le temps d’écouter et d’étudier les communications de ses multiples collaborateurs. En moins d’un mois, un procédé exceptionnellement sensible était mis au point permettant de déterminer la teneur en or du mercure, même si elle ne dépassait pas un cent-millième en pourcentage.

Le jour où l’on dressa le bilan des résultats des diverses expériences, le professeur Litte quitta son laboratoire à une heure fort tardive. Le lendemain il se pencha de nouveau sur le tableau des résultats en proie à la plus profonde perplexité. Il y avait de quoi s’étonner. Ces résultats refusaient obstinément de s’inscrire dans le cadre de lois quelconques. Dans un cas, le mercure « traité » dans une lampe pendant à peine quelques heures s’avérait bien plus riche en or que le mercure pris dans de vieilles lampes. Parfois, il suffisait de faire passer le courant dans une lampe pendant seulement trois minutes pour quintupler la teneur en or alors que dans d’autres cas, le passage du courant pendant deux semaines n’était suivi d’aucun changement de la teneur en or.

Mais il y avait aussi des succès. Le plus chanceux des assistants du professeur était Rudolf Krantz, garçon de haute taille et d’aspect gauche. Les spécimens qu’il analysait contenaient invariablement de quatre à cinq fois plus d’or que ceux des autres chercheurs. Ceci se reproduisait avec une telle régularité que le professeur fut même enclin à soupçonner son assistant de fraude. Aussi passa-t-il toute une journée à la table de travail de Krantz, l’observant avec attention et l’aidant même dans les opérations les plus simples.

Litte n’avait pas perdu son temps ! Ce jour-là, le spécimen de Krantz se trouva contenir exactement onze fois plus d’or que l’échantillon témoin obtenu lors des premières expériences du professeur.

Par la suite, le professeur Litte s’efforça plus d’une fois de se rappeler lequel de ses assistants lui avait suggéré l’idée de vérifier la présence éventuelle d’or dans le mercure d’origine, c’est-à-dire celui qui n’avait pas encore séjourné dans une lampe. Le professeur ne se souvient absolument pas qui cela pouvait bien être. Ce dont il est certain cependant, c’est qu’à cette suggestion il avait répondu d’un ton irrité que lui, le professeur Litte, n’avait pas fait l’acquisition de son mercure dans une charcuterie. Il l’avait obtenu de la firme « Kalbaum ». Quant au mercure fourni par une firme d’une réputation aussi irréprochable, il ne pouvait être question de mettre sa pureté en doute.

Par la suite, Litte se remémora cet accès d’humeur avec un profond malaise, car moins de deux heures plus tard, le mercure de la firme « Kalbaum » (« Les meilleurs produits du monde », « Pureté, 100% », « Garantie totale ») s’avérait contenir tout autant d’or que les spécimens des expériences moyennes. Mais, évidemment, la firme « Kalbaum » n’y était pour rien car ses chimistes ne disposaient pas de procédés de détection de l’or aussi précis que ceux du laboratoire Litte. Et quand bien même ils en eussent disposé, cela ne les aurait que fort peu avancés. En effet, ainsi qu’il fut démontré par la suite, il est presque impossible de séparer le mercure des infimes quantités d’or qu’il contient invariablement.

Peut-être le professeur serait-il allé sur-le-champ voir monsieur Schkrubber pour lui déclarer que toutes ses hypothèses scientifiques étaient fausses, qu’il avait été induit en erreur par le fait que le mercure d’origine contenait déjà de l’or. Et c’est bien là en effet ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si, vers la fin de cette journée néfaste et mémorable, n’était apparu Krantz. Le regardant de ses grands yeux bleus à travers ses lunettes, l’assistant du professeur venait lui soumettre le résultat de sa dernière analyse de la teneur en or du mercure de la lampe. Celle-ci contenait 25 (vingt-cinq) fois plus d’or que le mercure d’origine.

Litte donna l’accolade à Rudolf tout éberlué et déclara d’un ton ferme qu’il fallait continuer les expériences. Nul ne sait combien de temps aurait pu encore se prolonger cette affaire. Toujours est-il que trois jours plus tard, Krantz se présentait à nouveau, mais cette fois en proie au plus grand trouble : pour la première fois depuis le début des expériences, il n’était parvenu à aucun résultat. Les derniers spécimens ne contenaient pas la moindre parcelle d’or de plus que le mercure d’origine. Ce fut alors que Litte s’aperçut que pour lire ses résultats d’expérience, Krantz était obligé de se pencher de très près sur son registre.

— Vous devenez bien distrait, Krantz, observa Litte irrité, aujourd’hui vous avez même oublié vos lunettes. Mais peut-être êtes-vous totalement absorbé par la science ?

— P-p-pas tout à fait, répondit l’honnête Rudolf, seulement hier je suis allé à une petite soirée et je… je suis revenu à la maison sans lunettes.

— Sans lunettes… sans lunettes…, répétait machinalement Litte, le nez dans le registre de laboratoire, sans lunettes… sans lunettes… Sans lunettes !!! rugit-il soudain, elles étaient en or, Krantz ? Elles étaient en or ?

— Mais non, répondit le scrupuleux assistant complètement affolé, seule la monture était en or.

— Mein Gott, mein lieber Gott, gémit le professeur, vous êtes un idiot, et moi aussi : pas seulement un idiot, un triple idiot, voilà ce que je suis, Krantz ! C’est de votre monture que provenait l’or du mercure. L’or se dissout plus aisément dans le mercure que le sucre dans l’eau.

О mein Gott ! Qu’est-ce que je vais pouvoir dire à Herr Schkrubber !

Vaut-il la peine d’achever l’histoire ? Vaut-il la peine de décrire la houleuse séance du comité de direction de la firme « Siemens » à laquelle assistaient, en qualité d’experts, les plus grands chimistes d’Allemagne ? En tout cas il est tout à fait inutile de parler des manœuvres auxquelles dut recourir le président du comité de direction Schkrubber pour convaincre les membres dudit comité de passer les dépenses engagées au compte « profits et pertes ». Et ces dépenses étaient élevées, terriblement élevées !

Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c’est tout autre chose, à savoir les méthodes d’analyse qui permirent d’établir que tout mercure, quelle que soit son origine, contient une quantité d’or parfaitement décelable.

Or, cette quantité était exceptionnellement réduite en l’occurrence. Jugez plutôt : de combien peut-être la teneur en or du mercure s’il suffit de traces du métal précieux provenant d’une monture de lunettes ou de boutons de manchettes pour multiplier cette teneur par dix et même davantage ?

Pour en venir au fait, précisons que la teneur en or du mercure ne dépasse pas un gramme par 100 kilos. Ce qui n’a pas empêché les chimistes de déceler des traces d’or aussi infimes dans un tel « océan » de mercure. Il est bien évident que si Litte n’avait pas disposé d’un procédé de détection aussi perfectionné, il y aurait eu une histoire sensationnelle de moins et une réputation intacte de plus.

Faut-il en conclure que les analyses des chimistes pèchent par excès de précision ? Certes, non. Si Litte avait seulement pensé à vérifier la présence éventuelle d’or dans son mercure d’origine, tout serait resté dans la normale. Mais à l’époque, c’était impensable.

Une telle précision dans l’expérience est assez récente. 150 ans à peine avant cet incident les chimistes étaient incapables de déceler des impuretés même 100 fois, voire 1 000 fois supérieures.

La balance cree la chimie

Il y a à Léningrad, dans un des bâtiments dont les hautes et étroites fenêtres donnent sur la Néva, une grande salle circulaire dans laquelle règne un solennel silence de musée. Dans une niche on aperçoit un télescope dans le genre de ceux qui figurent sur le fond des portraits de savants des siècles passés. Un globe terrestre noirci par le temps, sur lequel se distinguent des continents aux contours insolites, jette des reflets ternes. Au plafond pend un appareil bizarre dont on ne saurait dire s’il s’agit d’un cerf-volant ou d’un instrument destiné à capter de l’électricité atmosphérique. Au centre de la salle se trouve une petite table sur laquelle est posée une balance sous une cloche de verre. Une balance tout à fait ordinaire. On peut en voir de bien plus intéressantes dans n’importe quel laboratoire d’école. Pourquoi donc fait-elle l’objet de tant de vénération ? Pourquoi lui fait-on un tel « honneur », honneur qu’on refuse à beaucoup de balances de laboratoire moderne, seuls les instruments de haute précision ayant droit à la protection d’une cloche de verre !

Eh bien ! il n’y a pas lieu de s’étonner. Tous ces instruments sont sacrés pour l’histoire de la science russe. Ils ont servi à Mikhaïl Lomonossov.

L’inscription qui conviendrait le mieux à cette balance serait : « Cet instrument a marqué le début de la chimie moderne. » Ayant découvert la loi de la conservation de la matière, qu’il démontra à l’aide de cette même balance, Lomonossov fit de la chimie une science exacte. A partir de ce moment, la balance devint le principal instrument de recherche du chimiste.

Jetons un coup d’œil sur les écrits chimiques datant non pas d’une période reculée du Moyen Age mais presque « de nos jours », tout au plus de 30 à 40 ans avant Lomonossov. On y rencontre constamment des descriptions dans le genre de celle-ci : « On a pris une quantité de bicarbonate de sodium (nous traduisons certains termes de l’époque en langage de chimie moderne) tenant dans le creux de la main et on y a ajouté de l’acide sulfurique à discrétion. Le mélange a bouilli pendant un certain temps et le poids du résidu ainsi obtenu dépassait de beaucoup celui du bicarbonate de sodium. » Allez donc comprendre ce que voulait dire l’auteur ! La grandeur d’une main varie énormément. Un tel ne saurait saisir plus de 50 g de bicarbonate de sodium dans le creux de sa main alors qu’un autre pourrait en amasser cinq fois plus. Et combien faut-il y ajouter d’acide ? A mon avis, un verre d’acide paraîtrait peut-être trop peu, alors que pour quelque lecteur même trois gouttes pourraient passer pour une quantité excessive.

Ayant démontré la loi selon laquelle au cours d’une réaction chimique rien ne se perd et rien ne se crée (« car si en un endroit il y a diminution, il y a addition en un autre »), Lomonossov posa les seuls fondements de la chimie rigoureusement justes et scientifiques.

Désormais, lorsqu’ils mélangeaient deux substances, les savants n’avaient plus besoin de deviner si le résultat de la réaction pèserait plus ou moins que les substances prises à l’origine, ils savaient d’une façon certaine que le poids des substances entrant en réaction devait être exactement égal au poids des produits de cette réaction.

A l’époque — il y a de cela deux siècles — la précision des recherches laissait à désirer. Seuls Lomonossov, Lavoisier et un certain nombre de savants se servaient d’instruments de précision. Quant à la plupart des autres, leurs balances étaient si peu exactes que, de nos jours, plus d’un vendeur refuserait de s’en servir pour peser des pommes de terre.

Mais cet état de choses ne dura pas. Dès le début du siècle dernier, tous les laboratoires de chimie furent dotés de balances extrêmement précises. Il faut en voir la raison dans le développement considérable de l’industrie chimique et, par suite, de l’analyse chimique.

Quelle que soit la tâche dont s’occupe le chimiste dans son laboratoire, qu’il s’agisse de l’obtention d’un nouvel élément, de la répétition d’expériences déjà effectuées, de l’étude de quelque réaction, son travail se termine toujours par une analyse chimique. Seule l’analyse permet de connaître la composition du produit obtenu, de vérifier si l’opération a été correctement menée et si le chercheur a atteint le résultat escompté.

L’analyse est chose délicate. Il n’est pas question de faire de l’à-peu-près. Les réactifs doivent être de la plus rigoureuse pureté, les récipients doivent reluire de propreté, et les calculs doivent être corrects. Quant à la balance, il va sans dire qu’elle doit être aussi précise que possible.

Le développement de la science et de la technique exigeait un perfectionnement assez rapide de l’analyse chimique. Aussi, un siècle après les travaux de Lomonossov, les savants disposaient-ils de balances permettant d’atteindre une précision d’un millième de gramme.

Quelque 40 à 50 ans plus tard, tout laboratoire pratiquant l’analyse chimique possédait une balance d’une sensibilité de deux dix-millièmes de gramme.

Deux dix-millièmes de gramme ? Il s’agit là d’une parcelle si infime qu’un microscope ordinaire ne saurait la déceler. Pourquoi les chimistes ont-ils eu besoin de pesées d’une telle précision ?

La raison en est simple. Pour que les résultats d’analyse soient indiscutables, il est indispensable de déterminer le pourcentage des éléments du composé à un centième de pour cent près, faute de quoi la composition exacte sera impossible à connaître. Si la quantité du composé prise pour l’analyse est de 1 g, il est clair que c’est précisément à des dix-millièmes de gramme que se chiffreront ces centièmes de pour cent nécessaires aux chimistes.

L’emploi de balances aussi sensibles exige une pratique et un soin exceptionnels. Si l’on oublie de refermer les battants du coffret en verre qui recouvre la balance, la pesée est faussée. Que deux ou trois grains de poussière invisibles à l’œil nu se déposent sur l’un des plateaux et l’aiguille indique immédiatement la présence d’une substance étrangère.

Dans ce cas, il faut enlever la poussière avec une peau de chamois en agissant avec une précaution infinie, pour ne pas abîmer le délicat mécanisme !

De nos jours, tout laboratoire de chimie est doté de balances de ce genre. Les étudiants, par exemple, commencent à se familiariser avec leur fonctionnement dès la première séance de travaux pratiques.

Mais les balances permettant des pesées à 0,0001 g près sont maintenant largement dépassées. Il y a quelques dizaines d’années sont apparus des instruments d’une précision d’un cent-millième de gramme. Le fait est que la quantité prise auparavant par les chimistes, c’est-à-dire 1 g, leur parut bientôt trop élevée. Les spécialistes de la chimie organique surtout ne furent pas satisfaits. En effet, il arrive souvent que la synthèse de quelque substance nécessite deux ou trois semaines sinon plus, le produit final ne pesant pas plus de 2 ou 3 g. En utiliser près de la moitié rien que pour l’analyse serait de la prodigalité, d’autant plus que toute récupération est exclue. Les chercheurs répugnaient donc à se séparer de plus d’un dixième de gramme pour l’analyse, d’où la nécessité de décupler la sensibilité de la balance.

C’est ainsi que la cinquième décimale fit son entrée dans la chimie…

Des balances d’une telle précision ne sont pas non plus rares dans les laboratoires de recherche, mais elles diffèrent notablement de leurs « compagnes à quatre décimales ». Tout d’abord, elles sont l’objet d’une attention toute particulière. On leur réserve habituellement une pièce à part, sur un support spécial fixé au mur. La température ambiante doit être maintenue à un niveau constant. Le déplacement de l’aiguille s’observe à l’aide d’un dispositif optique spécial. Que de tracas supplémentaires pour une seule décimale de plus.

Par la suite, les progrès dans le perfectionnement des balances se sont quelque peu ralentis. Non pas que la nécessité ne s’en fit pas sentir. La vie exigeait des savants une précision de plus en plus grande. Mais les divers dispositifs ingénieux mis au point en compliquaient singulièrement le fonctionnement et en augmentaient les dimensions. Il ne pouvait plus être question d’en généraliser l’emploi dans les laboratoires.

Les chimistes n’en sont pas pour autant restés les bras croisés. D’autres méthodes d’analyse sont venues à l’aide des pesées.

Une balance ? Non, mieux…

Vous avez tous dans votre boîte à pharmacie de petits cristaux foncés appelés permanganate. C’est un produit antiseptique dont on se sert, entre autres, comme gargarisme lors de certaines maladies. Le permanganate de potassium est un composé qui se sépare aisément de son oxygène, d’où son efficacité contre divers microbes pathogènes. Mais en l’occurrence, ce sont d’autres propriétés du permanganate de potassium qui nous intéressent.

Prenons un petit cristal de cette substance et jetons-le dans un verre d’eau. Au bout d’un certain temps, l’eau prend une coloration violet foncé. Ce fait est déjà intéressant en lui-même : le cristal est minuscule, mais la coloration est tellement intense que si on place le verre contre une lampe, il ne laisse pas passer la lumière.

Diluons le contenu deux fois, quatre fois et plus… La coloration s’atténuera graduellement mais persistera. Il nous faudra diluer l’eau pendant encore longtemps avant que la coloration finisse par disparaître.

Prenons une solution considérablement diluée mais dont la coloration est encore visible à l’œil nu. Combien une telle solution contient-elle de substance ou, comme disent les chimistes, quelle en est la concentration ? Eh bien ! La teneur en est établie avec une grande précision. Deux décilitres de la solution, c’est-à-dire le contenu d’un verre, ne contiennent qu’un dix-millième de gramme ou, exprimé en pourcentage, 0,0005%.

Il n’est pas difficile d’établir le rapport entre la quantité de substance colorante en solution et la coloration de cette dernière. Il sera ensuite très simple d’en déterminer la concentration : il est évident que plus la coloration de la solution est intense, plus elle contient de substance colorante.

Ce procédé d’analyse a reçu le nom de colorimétrie. Il est facile de comprendre que du point de vue de la sensibilité, les méthodes colorimétriques présentent des avantages indéniables sur les pesées.

Pour déterminer la concentration du permanganate de potassium, pour nous en tenir à cet exemple, il suffit de disposer d’un appareil très simple appelé colorimètre, d’un centilitre de solution et de trois minutes.

Voyons maintenant le nombre d’opérations nécessaires à l’analyse de la solution à l’aide de pesées. La concentration de cette solution est de 0,0005%. Ceci revient à dire qu’un millilitre contient tout juste 5 millionièmes de gramme de substance. L’évaporation complète des mêmes 10 millilitres de solution, qui nous suffiraient largement pour une analyse colorimétrique, ne mènerait strictement à rien, car une balance d’analyse ordinaire est incapable d’indiquer une quantité aussi faible.

Bref, pour déterminer la concentration de la solution, il nous faudrait en évaporer au moins 10 litres, et encore, le résultat ainsi obtenu serait-il cinq fois supérieur au chiffre réel, car 10 litres de solution contiennent au moins cinq fois plus d’impuretés que de permanganate de potassium.

Beaucoup d’entre vous savent ce que c’est que le « bleu de Prusse ». Cette agréable couleur s’obtient en traitant une solution de prussiate jaune par la solution d’un sel ferrique quelconque. Il apparaît que la couleur s’obtient même si la teneur du sel ferrique en solution ne dépasse pas trois centièmes de gramme par litre, ou trois cent-millièmes de gramme par millilitre. Pour une balance d’analyse ordinaire, 0,00003 g, c’est déjà une quantité impondérable. Voilà pourquoi certains ferrocyanures (ou prussiates) sont utilisés pour la détection de sels ferriques. Comme on le voit, ce sont des réactifs extrêmement sensibles.

La sensibilité du prussiate jaune n’est pourtant rien en comparaison avec un autre révélateur du fer, la substance organique phénanthroline, qui permet de déceler la présence de deux dix-millionièmes de gramme de fer par millilitre de solution : 0,0000002 ou 2 • 107 g.

Des réactifs organiques ont été mis au point pour tous les éléments. Chacun d’entre eux permet la détection, à partir de la coloration correspondante, de cent-millièmes à dix-millionièmes de gramme d’élément par millilitre de solution. Il est évident que nulle balance ne saurait rivaliser en sensibilité avec les réactions colorimétriques. Signalons à ce propos que la détermination de la teneur en or du mercure dans les expériences de Litte se faisait à l’aide d’un réactif au nom démesuré et sonore de paratétraméthyldiaminodiphénylméthane, permettant la détection de millionièmes de gramme d’or.

Si l’on tient compte du fait que le mercure ordinaire contient de l’or en quantité dix fois supérieure, on comprend comment Litte et ses collaborateurs n’avaient fait que découvrir ce que le mercure contenait dès le début (en y ajoutant d’ailleurs des quantités supplémentaires en provenance de lunettes, boutons de manchettes, anneaux et autres objets comportant de l’or).

En se servant de réactifs organiques on a appris non seulement à provoquer l’apparition de la coloration qui nous révèle la présence de tel ou tel élément en solution, mais encore à transformer ces éléments en composés insolubles dans l’eau. On peut citer l’exemple du réactif organique diméthylglyoxime dont la découverte est due au chimiste russe L.Tchougaïev au début de notre siècle. Le traitement à la diméthylglyoxime d’une solution contenant une quantité même infime de nickel provoque la formation immédiate d’un précipité. La pesée du précipité permet de déterminer la teneur du métal dans la solution étudiée. La diméthylglyoxime révèle la teneur du nickel en solution même si cette teneur ne dépasse pas un cent-millionième de gramme (10–8) par millilitre.

A partir des années 1930, l’emploi de méthodes d’analyse chimique dites physiques se répandit de plus en plus. Les savants cherchaient avec persévérance des moyens susceptibles de remplacer les organes des sens : des « yeux »

capables de mieux voir que ceux de l’homme, des « mains » plus sensibles que les nôtres, une « ouïe » qui permettrait d’entendre l’inaudible.

Ces méthodes font maintenant couramment partie de l’arsenal des recherches chimiques et rendent des services inappréciables aux savants.

Il convient de citer en premier lieu la spectroscopie qui, bien qu’étant l’une des plus récentes méthodes de recherche, est probablement la plus précieuse. Lorsqu’on se fut aperçu, il y a un siècle, que chaque élément colorait la flamme du bec Bunsen d’une teinte spécifique, cela ne provoqua d’abord aucune surprise particulière. Le milieu du siècle dernier, époque où la spectroscopie vit le jour, fut pour la chimie une période faste. C’étaient les premières années de l’hypothèse moléculaire, pas un seul mois ne s’écoulait sans qu’il y eût quelque découverte majeure dans le domaine de la chimie organique, de nouvelles méthodes d’analyse voyaient le jour.

Dès ses premiers pas, la spectroscopie enregistra un succès. Pour son « baptême du feu » cette méthode inscrivit à son actif la découverte de deux éléments nouveaux : le rubidium et le césium. La découverte d’un élément nouveau a toujours été considérée comme un événement important dans le domaine de la chimie. Aussi la spectroscopie éveilla-t-elle immédiatement l’attention.

La réputation de la méthode ne fit que croître après qu’elle eut permis la découverte en quelque dix ans du tallium, de l’indium, du germanium, du gallium, etc., et pour couronner le tout, de l’hélium.

En 1868, on observa dans les protubérances solaires [1] une ligne jaune et brillante qui ne correspondait à aucun des éléments connus sur la Terre. En conséquence, cet élément reçut le nom d’hélium (en grec, hêlios signifie Soleil). Plusieurs dizaines d’années furent encore nécessaires avant d’aboutir à la découverte de l’hélium sur notre planète, que l’on trouva d’abord en quantités infimes dans divers minéraux, puis dans l’atmosphère même.

Il est intéressant de noter que la spectroscopie a permis la découverte d’éléments dont les minéraux ne renferment que des quantités insignifiantes. Il est facile de s’en convaincre qu’il en est vraiment ainsi. A cet effet nous pouvons très bien nous passer des instruments d’optique compliqués dont on se sert actuellement dans les mesures spectroscopiques. Un réchaud à alcool ou, mieux, un bec Bunsen peuvent nous suffire. L’introduction dans la flamme d’un fil de platine ou d’acier bien trempé (une corde d’instrument de musique, par exemple), ne modifie pas sa couleur. Mais si, avant de l’introduire dans la flamme, on passe d’abord le fil de métal sur la paume de la main, on obtient une nette coloration jaune, caractéristique du sodium. D’où provient ce dernier ? Eh bien ! tout simplement du chlorure de sodium contenu dans la sueur que sécrètent constamment les pores de la peau. Or, si l’on pense à quel point est infime la quantité de chlorure de sodium sur la surface de la paume, on comprend aisément l’extrême sensibilité de la spectroscopie.

Des appareils très simples permettent de déceler des quantités de l’ordre de cent-millionièmes de gramme. La spectroscopie ne manquera donc pas de révéler la présence d’un élément recherché dans une matière première (roche ou minéral) même si sa teneur ne dépasse pas un gramme pour cent tonnes.

La spectroscopie et les réactifs organiques constituaient donc tout l’arsenal des moyens à la disposition des chimistes des années 30 pour l’étude des quantités infimes de matière.

La possession de moyens aussi modestes par rapport à ceux dont nous disposons à l’heure actuelle n’en rend que plus méritoires les remarquables réalisations des chimistes de l’époque. Mais avant de parler de celles-ci, je voudrais relater un procès qui se déroula en 1933 au tribunal des douanes allemandes. Si je mentionne cette histoire, ce n’est nullement par souci de distraire le lecteur à l’aide d’une digression policière, c’est que les événements qui eurent lieu entre les murs austères du tribunal du Reich furent intimement liés à certaines découvertes chimiques dont il est question dans ce livre.

Histoire policière

C’était un grand jour au tribunal des douanes du Reich. Le fait est qu’il ne s’agissait pas d’une banale histoire de contrebandiers coupables d’avoir dissimulé trois paires de bas dans un talon de soulier ou de quelque commerçant ayant négligé de régler à temps ses droits de douane sur un envoi de linge en provenance de Lyon. Au banc des prévenus se trouvaient ensemble huit grands bijoutiers de Berlin. L’affaire concernait du platine américain.

La police avait toujours fermé les yeux sur les opérations de ces messieurs les bijoutiers, bien que nombre d’entre elles eussent difficilement réussi à passer pour légales. Mais lorsque les dénonciations anonymes se mirent à pleuvoir à la direction de la police, force fut d’ouvrir une enquête. Une série de perquisitions révéla alors la présence, dans toutes les bijouteries, de gros stocks de platine. Interrogés séparément, messieurs les joailliers eurent recours à des subterfuges, mais gardèrent bouche cousue à propos de la véritable provenance du platine. Les registres de la douane ne portaient pas mention du passage de telles quantités de ce métal par la frontière. D’où la nécessité de ce procès, en raison duquel les plus grandes bijouteries de Berlin gardaient porte close depuis déjà trois mois.

Parmi le public de la salle, les noms des juges et du procureur volaient de bouche en bouche, mais bien peu se doutaient de l’influence décisive qu’allait exercer sur le cours du procès la déposition d’un expert d’aspect effacé dont le nom n’évoquait absolument rien ni aux juges ni au public attiré en ce lieu par un procès retentissant.

La question principale que le tribunal fut appelé à trancher était celle de la provenance du platine. Messieurs les bijoutiers affirmaient que le métal était d’origine allemande et provenait de la fonte de divers articles de platine. La police maintenait que le métal avait été introduit en fraude en provenance d’Amérique du Sud. Le platine se présentait sous la forme de petits lingots et était presque pur. Le procès semblait dans une impasse.

Le public était fatigué des interminables répliques entre les parties en présence, et lorsque le président annonça qu’il donnait la parole à l’expert, il n’atténua en aucune façon le brouhaha qui régnait dans la salle.

Les journaux du soir, rivalisant d’humour, annoncèrent que la durée de l’intervention du très estimable professeur était fonction de son hermétisme.

Le fait est qu’il n’était pas souvent donné d’entendre des termes de chimie et de physique dans la salle du tribunal du Reich. Voilà pourquoi le président avait les traits si contractés en écoutant le professeur, tentant péniblement de se rappeler les maigres notions de chimie qu’on lui avait inculquées jadis à l’école de droit.

L’expert crut devoir remonter à des faits n’ayant apparemment aucun rapport avec les douteuses opérations de messieurs les bijoutiers.

— La chimie analytique moderne, commença-t-il, dispose de moyens étonnants. Diverses méthodes nous permettent de déceler dans un seul gramme de matière des quantités d’impuretés tellement faibles qu’elles sont inaccessibles à notre imagination. Il est possible d’établir que la substance la plus pure contient invariablement des traces, que l’on peut déterminer exactement, de presque tous les éléments chimiques connus.

Prenons le nickel par exemple. Ce métal ne figure en quantité appréciable que dans les minerais, les quelques rares minéraux de nickel et les alliages. Et pourtant, on peut en détecter la présence dans tous les organismes végétaux et animaux. Le nickel est également présent dans l’étoffe dont sont faits nos vêtements et les boutons dont ils sont garnis.

On peut en dire tout autant d’éléments plus rares, l’or par exemple…

— L’or ? fit le président intéressé. Continuez, monsieur le professeur, continuez…

— L’or, tout comme les autres éléments, est omniprésent bien qu’invisible.

— Monsieur l’expert, interrompit d’un ton sarcastique l’avocat de l’un des bijoutiers, pourrait-il nous dire combien il y a d’or dans ma propre personne, par exemple ?

— Etant donné que la composition du corps de monsieur l’avocat ne diffère pas sensiblement de celle d’un rat, animal dont nous nous sommes servis pour nos expériences, l’or représente trois dix-millionièmes de votre estimable poids, répondit le professeur imperturbable. A ce propos, continua-t-il, il convient de faire observer que les divers éléments sont présents dans la même proportion dans les métaux d’origine commune. Et, inversement, les traces d’impuretés dans le fer provenant d’une certaine mine diffèrent en quantité et bien souvent aussi en qualité des traces de ces mêmes impuretés dans le fer extrait d’une autre mine.

Tout ceci nous a permis d’établir la provenance du platine soumis à l’expertise. Nous avons analysé une série d’objets en platine dont l’origine sud-américaine est certaine. Nous avons également soumis à l’analyse des articles en platine de l’Oural. En comparant les résultats de cette analyse avec ceux obtenus lors de l’étude de spécimens qui m’ont été présentés par le tribunal, j’en déduis que ce platine est sans aucun doute américain. En témoigne la présence d’une forte proportion de cuivre et d’une faible quantité d’arsenic.

La déposition de l’expert fut décisive. L’arrêt ne fut d’ailleurs pas particulièrement sévère. Les prévenus étaient des gens cossus et le jeune Reich préférait garder avec eux d’excellentes relations.

Un mois plus tard les réclames lumineuses brillaient de nouveau au fronton des larges vitrines des bijouteries qui s’ornaient de mannequins aux sourires figés, couverts de bijoux.

La classification périodique dans un… morceau de craie

Voici donc un aspect inattendu du problème des quantités infimes de matière qui, à l’époque, était à l’ordre du jour.

Il ne vaudrait guère la peine de rappeler l’existence d’une poignée de mercantis berlinois si ce n’était que cette histoire met assez bien en relief l’une des découvertes majeures de l’époque dans le domaine de la chimie, la théorie de l’omniprésence des éléments chimiques.

Quelques chiffres pour commencer. Y a-t-il une différence quelconque entre les nombres 100,0 et 100,000 ? Ne vous hâtez pas de dire non ! Réfléchissez à nouveau. Vous persistez à dire non ? Eh bien, du point de vue des mathématiques, vous avez peut-être raison. Mais moi, je suis chimiste et c’est pourquoi je déclare :

« Il y a une différence, et même considérable. »

— Quelle bêtise ! me rétorquera-t-on. Qu’importe en l’occurrence la différence entre un chimiste et un mathématicien ? Cent, c’est cent !

Voyons de plus près. Supposons que vous rouliez en voiture le long d’une route. Voyez-vous cet arbre là-bas ? A partir de celui-ci parcourez un kilomètre, en calculant la distance à l’aide de l’indicateur de vitesse. Halte ! Vous avez fait un kilomètre. Maintenant sortez de voiture et livrez-vous à quelques calculs.

Donc, vous avez parcouru un kilomètre. 1 kilomètre = 1 000 mètres. 1 000 mètres = 100 000 centimètres. Pouvez-vous dire que vous avez fait 100 000 centimètres ? Qui l’affirme se trompe bien. Pourquoi ? Etes-vous sûr que la voiture a parcouru exactement 100 000 centimètres à partir de l’arbre en question ? Ou bien 100 002 ou encore 99 998 centimètres ? C’est une différence assez grande. Vous pouvez tout au plus certifier que la voiture a roulé 1 000 mètres, et encore, vous ne savez pas trop si ce n’est pas plutôt 995 mètres ou 1 008 mètres. Comme on le voit, la quantité de chiffres dans un nombre n’est certainement pas sans importance quand il s’agit d’en révéler la teneur intime.

Si on dit qu’une voiture a parcouru 1 kilomètre, personne n’ira certifier qu’elle a roulé 1 mètre de moins ou 10 mètres de plus. Mais s’il est dit que la voiture a parcouru 1,00 kilomètre, cela signifie qu’on est sûr de ce qu’on avance, que la distance indiquée a été calculée à des centièmes de kilomètre près, autrement dit à des dizaines de mètres près.

On voit maintenant que la quantité 1,000 kilomètre signifie que la distance a été calculée à des dix-millièmes de kilomètre près, autrement dit à des décimètres près. Il apparaît donc que même les zéros peuvent être d’une signification considérable.

Il en est de même en chimie. Il n’est pas équivalent de dire qu’une substance a une pureté de 100% ou de 100,0%. Cette pureté peut s’exprimer également par un nombre qui, dans le premier cas, peut être par exemple 99,6 et, dans le second, 99,96. Comme on le voit, la différence est sensible.

Il fut un temps où les chimistes, eux non plus, n’accordaient pas grande importance à ces nuances, mais cette période « d’insouciance » est révolue depuis longtemps.

Il est une science que l’on nomme géochimie. Son domaine est l’étude de la composition chimique des divers minéraux, roches, eaux de mers et cours d’eau. L’analyse chimique d’un minéral est d’une pratique courante; on détermine la teneur du minéral en divers éléments et la chose est faite. En ajoutant les pourcentages de tous les éléments du minéral, combien doit-on obtenir ? 100%, c’est évident. Et, en effet, les chimistes ont effectué des milliers d’analyses et quand l’analyse est juste, le total se monte toujours à 100%.

Bien peu pourtant se sont préoccupés du « grade », si l’on peut dire, de ces 100%. Peut-on écrire 100,0% ou 100,000% ? En étudiant attentivement cette question, on découvre qu’écrire 100% n’est légitime que dans les cas les plus exceptionnels (mais, comme nous le savons maintenant, ceci peut correspondre à 99,91 ou 99,66, etc.). Dans la grande majorité des cas, il conviendrait d’écrire 99,9%.

Or, ce dixième de pour cent se révèle extrêmement curieux.

Il existe un minéral connu sous le nom de blende. Tous les manuels de chimie indiquent qu’il s’agit de sulfure de zinc (ZnS). En gros, c’est exact. Mais, à l’état pur, le sulfure de zinc doit contenir 67,09% de zinc alors que le minéral, ainsi que l’atteste une analyse rigoureuse, n’en contient que 63,55%. Il doit y avoir 32,91% de soufre, alors que le minéral n’en contient que 31,92%. En additionnant ces pourcentages, nous obtenons 95,47. Comme on le voit, nous sommes encore loin du compte. Le minéral contient donc encore autre chose. Certes, il n’y a là rien d’étonnant : un minéral naturel peut-il être aussi pur qu’un réactif chimique spécialement préparé en laboratoire ?

Et, en effet, une analyse complémentaire révèle dans notre spécimen des quantités assez appréciables de fer (1,57%), de silicium (0,34%), de manganèse (0,27%), d’oxygène (0,15%), de plomb (0,15%), d’arsenic (0,15%) et de cuivre (0,13%). Ce sont là les résultats d’une analyse qu’il n’y a pas tellement longtemps on pouvait qualifier de complète.

Mais l’est-elle bien, en réalité ? Additionnons tous ces résultats. Effectivement l’analyse est presque complète puisque nous obtenons 99,22%. Mais de quoi se composent les 0,78% qui restent ?

Ne continuons pas à fatiguer le lecteur avec de nouveaux chiffres. Disons seulement qu’une analyse assez poussée permettrait d’ajouter encore sept-dixièmes de pour cent. Ces 0,7% comprennent les éléments suivants : hydrogène, calcium, cadmium, aluminium, magnésium, sélénium, chlore, antimoine, carbone, phosphore, sodium, potassium, titane, bismuth.

Ainsi nous avons analysé la blende, qui doit se composer de zinc et de soufre, et nous avons déjà trouvé 23 éléments. Mais ce n’est pas tout. Il reste encore près de 0,1% et ce 0,1% se compose de 23 autres éléments. Inutile de les énumérer ; précisons seulement que parmi eux il y a du germanium, de l’indium, de l’or (dont la blende contient environ 0,0005%).

Mais le plus intéressant, c’est que même en ajoutant les pourcentages de ces 23 autres éléments, nous n’obtiendrons pas exactement 0,08%. Il y aura encore un reste d’environ un millième de pour cent et pour déterminer ce qu’il contient il a fallu avoir recours à toutes les subtiles méthodes d’analyse décrites précédemment qui ont permis d’établir avec une certitude absolue la présence de 30 autres éléments chimiques.

Cela fait 76 éléments en tout, soit le tableau de Mendéléev presque tout entier dans un morceau de blende.

Ce minéral n’est pas une exception. N’allez surtout pas croire que la blende a été choisie comme exemple parce qu’elle serait la seule à posséder cette remarquable particularité. Il n’en est absolument rien. Il a été prouvé expérimentalement que tous les minéraux renferment un nombre d’éléments chimiques tout aussi élevé que la blende.

Des minéraux on est passé à l’étude d’autres corps. On s’est alors aperçu que tout objet soumis à une analyse poussée, que ce soit un morceau de craie ou du lait de vache, un cendrier ou un marteau, un cahier ou une louche, recèle la presque totalité des éléments de la classification périodique. Comme dans le cas de la blende, la proportion des divers éléments varie de dizaines à des dixièmes de pour cent et moins. Pour certains éléments, la teneur qui ne dépasse pas un cent-millième de pour cent ou même moins doit être exprimée à l’aide de chiffres de 5 ou 6 décimales.

Un cent-millièmc de pour cent, ce n’est pas grand-chose. Si une roche donnée s’avérait contenir une proportion aussi infime d’un élément quelconque, il faudrait traiter dix mille kilogrammes pour en extraire 1 gramme de l’élément en question. Voilà pourquoi il serait absurde de vouloir extraire de l’or de la blende, bien que sa présence y soit indiscutable.

Il est clair qu’en l’absence de méthodes d’analyse aussi perfectionnées, nous ne serions pas en mesure de prouver l’omniprésence des éléments chimiques.

Il a certes fallu parvenir à une virtuosité peu commune pour arriver à déceler la présence d’un élément et à en déterminer la quantité alors que sa proportion ne dépasse pas quelques dix-millièmes ou cent-millièmes de pour cent. Cette virtuosité n’a pas été inutile car la faculté de manier les quantités de matière infinitésimales a valu à la science des découvertes telles que même dans des centaines d’années on les qualifiera encore d’étonnantes. Le lecteur le plus pointilleux ne m’accusera pas d’avoir employé ce qualificatif à la légère lorsqu’il aura fait connaissance avec les problèmes traités dans les chapitres qui suivent.

L’ALCHIMIE DU XXE SIÈCLE

Une histoire gasconne

Les véritables alchimistes ne passaient certainement pas leur temps dans de lugubres sous-sols : le plus souvent ils travaillaient en plein air. C’étaient des gens ordinaires et souvent gais. Et même, ils ne portaient pas tous la barbe, et bien peu d’entre eux avaient dans leur laboratoire un objet aussi macabre qu’un crâne humain. Non, les alchimistes ne ressemblaient pas le moins du monde aux portraits qu’en font les peintres contemporains !

Ils n’étaient pas non plus des aigrefins tels que les auteurs de certains livres et récits consacrés à la chimie du Moyen Age se plaisent à les représenter. Jamais l’esprit de lucre n’aurait pu faire progresser la science, d’autant plus au cours des siècles. Que l’alchimie ait été une science est indubitable. Certes, il y eut des alchi-mistes dont le but essentiel était l’obtention de l’or. Il y eut également de vulgaires escrocs abusant de la naïveté de grands personnages. Les vieux livres et revues contiennent des tas d’histoires sur ces filous. Il est intéressant de noter que pas un d’entre eux ne périt de sa mort naturelle. Les uns moururent sur la potence une fois démasqués ; d’autres, dès la première expérience « couronnée de succès », furent exécutés par les rois qui craignaient de voir le possesseur du « secret » s’enfuir chez le duc voisin pour lui proposer ses services ; d’autres encore furent lentement mis à mort, torturés par la Sainte Inquisition.

Quant aux alchimistes qui poursuivaient modestement leurs travaux dans leurs laboratoires privés, on n’en parle que fort peu. S’ils cherchaient la « pierre philosophale » ce n’était pas seulement pour sa capacité de transmuter les métaux vils en or. Cette pierre pour eux était avant tout un remède contre les maladies et un moyen de prolonger la vie. Ces obscurs alchimistes sont justement les auteurs de traités, ridicules à nos yeux mais pleins de sens pour l’époque, dans le genre de « De la vertu et de la composition de l’eau ». Mais oui, la vertu faisait partie, elle aussi, du domaine de l’alchimie !

Tandis que des aigrefins, s’affublant du nom d’alchimistes, recherchaient les meilleurs moyens de tromper les avides et peu intelligents personnages au pouvoir, les vrais alchimistes se penchaient inlassablement sur leurs cornues, dissolvant, distillant, cuisant, agitant des centaines de substances, et faisant ainsi progresser la chimie d’une façon considérable.

Mentionnons tout d’abord que les alchimistes ont presque décuplé par rapport aux anciens Grecs le nombre des composés connus de la science. Les alchimistes ont découvert les moyens les plus importants pour agir sur une substance ou sur un mélange de substances dans le but de provoquer une réaction chimique. Nous nous servons encore de nos jours de moyens presque identiques. Les alchimistes ont inventé des appareils très divers ; un grand nombre d’instruments que l’on voit aujourd’hui sur les tables des laboratoires de chimie nous viennent en droite ligne, presque inchangés, du laboratoire de l’alchimiste ; c’est le cas des matras, entonnoirs, cornues, appareils à distiller. Ce sont justement les alchimistes qui ont découvert les acides les plus importants, de nombreux composés organiques, le procédé de la distillation sèche du bois.

Pour le début de mon récit sur l’alchimie du XXe siècle, j’estime de mon devoir de donner au lecteur une image véridique de l’alchimie authentique, le convaincre que le mot « alchimiste » ne doit pas être pris dans un sens péjoratif. A ce propos, il m’a semblé que l’histoire du moine bénédictin Lorenzo Picca formerait la meilleure illustration de ce que j’avance.

Cette histoire, je l’ai trouvée par hasard en feuilletant un vieux livre publié en allemand en 1809 et contenant divers renseignements sur l’histoire des sciences naturelles. C’est dans ses pages épaisses et toutes craquelées par le temps que j’ai lu l’histoire du moine Lorenzo Picca. Bien sûr, elle y était exposée en termes secs et volontairement dénués de passion, termes considérés à l’époque comme les seuls convenant à un ouvrage scientifique. Mais il ne m’a pas été bien difficile de lire les détails, « entre les lignes », comme on dit. Voici cette histoire.

Le vent soulevait, des dunes du rivage, des jets de sable fin et piquant qui chantaient une chanson déchirante rappelant les gémissements des âmes pécheresses en enfer. Quand cette comparaison fut venue à l’esprit du prieur du monastère bénédictin de Saint-Nazaire, il ne put s’empêcher de sourire, malgré le tragique de la situation. Le monastère se dressait à quelques lieues de l’océan sur la rive droite de la Loire et se détachait nettement sous les rayons du soleil couchant. S’enfonçant dans le sable et respirant avec peine, les frères bénédictins, partis du monastère avec leur prieur, se traînaient péniblement à genoux stimulés par le chant monotone de deux enfants de chœur déjà passablement enroués.

En tête de file venait le frère Lorenzo Picca, lequel était justement la cause de cette procession insolite.

Une adresse privée du pape Clément V, rédigée d’une écriture trop ornée et alambiquée pour n’être qu’une simple note mais plutôt un commandement, enjoignait au monastère de Saint-Nazaire d’entreprendre « la recherche des substances merveilleuses qui transmuent les métaux vils en or, lequel nous est particulièrement nécessaire en cette période pénible où nos frères de religion se sont à ce point détournes de nous que les supérieurs de l’ordre des Templiers, haï de Dieu, bien que possédant le secret de la pierre philosophale, refusent de nous le communiquer ».

En lisant cette note, le prieur n’avait certes pas ri, il avait seulement souri avec déférence, ce qui, à vrai dire, constituait déjà une sédition caractérisée. C’était trop évident : la dépêche avait été écrite sous la dictée de l’un des hommes de Philippe IV qui hantaient alors la résidence papale. Philippe le Bel comme l’appelait avec dérision près de la moitié de la France, avait dépensé toutes ses maigres ressources à lutter contre le pape Boniface VIII, menant ce combat avec l’opiniâtreté et la férocité d’un putois. En revanche, le pape suivant — Clément — n’était en fait qu’une créature du roi.

Le prieur savait que le pape n’avait pas choisi son monastère au hasard. Il y avait déjà vingt ans que le monastère de Saint-Nazaire se distinguait par ses érudits. Le mérite en revenait surtout à Lorenzo Picca qui, en ce moment, soufflant plus que les autres, rampait péniblement sur le sable.

Les mœurs relâchées du monastère de Saint-Nazaire étaient pour ainsi dire consacrées par des traditions vieilles de plusieurs dizaines d’années. Même l’absence à la messe matinale n’y passait pas pour un péché bien grave. Voilà pourquoi Lorenzo Picca, entré au monastère en 1287, pouvait librement s’adonner à l’étude des sciences naturelles, domaine dans lequel il comptait déjà de nombreuses réussites. L’auteur du livre signale que Lorenzo Picca avait même inventé un télescope — ceci, 200 ans avant Galilée ! — dont il se servait pour observer la Lune. On trouve dans ses œuvres la description des merveilleuses propriétés d’une substance connue de nos jours sous le nom d’oxyde de mercure que l’on peut indéfiniment transformer en mercure brillant et inversement. Signalons que les Arabes avaient déjà fait cette découverte bien avant Lorenzo mais il est fort probable que ce dernier l’ignorait.

Ainsi coulait la douce existence de Lorenzo Picca au monastère de Saint-Nazaire, existence que ne troublaient d’aucune façon les frères bénédictins aux mœurs fort sereines et joyeuses. Du moins en fut-il ainsi jusqu’à la réception de la dépêche de Clément. Le délai pour trouver le secret de la préparation de l’or était très limité. Que ce secret existât, le pape n’en doutait pas. Les déclarations triomphales de l’ordre des Templiers qui se vantait de pouvoir se procurer de l’or en quantité, ne faisaient qu’aviver l’impatience de Clément. Sans doute certains cardinaux de l’entourage du pape bien informés avaient-ils plus d’une fois discrètement suggéré à sa Sainteté qu’il fallait chercher l’origine de l’or des Templiers dans le meurtre et le chantage plutôt que dans la possession de la « pierre philosopha-le ». Ce à quoi le pape, qui avait beaucoup lu, répliquait immédiatement en citant les écrits d’Arnold Villanovanus célèbre alors à travers tous les Etats de l’Europe occidentale. Villanovanus affirmait avoir découvert la « pierre philosophale » capable de transmuer le mercure en or.

A ce propos, il est intéressant de mentionner que, selon toute évidence, ledit Villanovanus était un habile filou. Il se disait possesseur non seulement de la « pierre philosophale » mais encore de « l’élixir de longue vie », lequel n’était autre qu’une méchante eau-de-vie de vin. Il était bien vrai que « l’élixir » possédait la faculté d’engendrer chez ceux qui en usaient la plus intense béatitude. Mais l’inventeur n’était pas sans savoir, lui, de quoi il régalait ses naïfs contemporains, puisqu’il préparait son « élixir » à partir de vin tout à fait ordinaire.

Bien entendu, la recherche de la « pierre philosophalc » fut confiée à Lorenzo Picca. Quand ce dernier tenta de se dérober en alléguant, sans grande conviction, que ses pensées étaient pleines de Dieu, le nonce du pape se mit violemment en colère. C’était bien la première fois, fit-il observer, qu’il était témoin d’une telle attitude envers un document aussi sacré qu’une dépêche pontificale. Ce disant, il jeta un regard tellement pénétrant sur le prieur que celui-ci, tendant les bras en direction de la statue de Saint-Nazaire, se hâta d’assurer le dignitaire du Saint-Siège qu’étant donné les facultés de Lorenzo, on pourrait bientôt sortir l’or du monastère à pleines charretées. Sur cette promesse, le nonce repartit non sans avoir donné l’ordre de mettre à la disposition de Lorenzo autant de moines qu’il le désirerait puisque, à sa connaissance, les expériences d’alchimie exigeaient de gros efforts et beaucoup de soin.

Voilà pourquoi dès le lendemain du départ du nonce, Lorenzo Picca procéda à l’initiation des frères bénédictins aux simples procédés de la pratique de l’alchimie. Le monastère connut alors des jours de fièvre. Les grappes de raisin perdaient leurs grains et pourrissaient faute de soins tandis que des étroites fenêtres du réfectoire, transformé en laboratoire, s’échappaient une âcre fumée et des paroles prouvant que la pratique de l’alchimie détournait l’âme et les pensées des bénédictins de la personne de Dieu.

Lorenzo Picca ne doutait pas, quant à lui, que toutes les recettes de « pierre philosophale » décrites dans divers ouvrages, et en particulier dans ceux de Villanovanus lui-même, n’étaient que du charlatanisme. La plupart de ces œuvres n’étaient qu’une suite de mots désordonnée, soit un texte chiffré, soit du pur galimatias.

Un mois et demi environ furent suffisants pour prouver, s’il en était encore besoin, que tous les secrets de la fabrication de l’or étaient une perte de temps. C’est alors que se produisit un événement imprévisible.

En ajoutant à une solution de mercure dans de l’acide azotique étendu d’eau à laquelle on avait apparemment mélangé des composés d’iode une solution d’argent dans de l’acide azotique, Lorenzo obtint un résidu jaune.

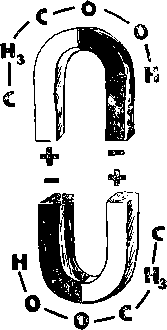

L’isolant de la solution, il se mit à le sécher quand, tout à coup, la poudre devint rouge vif. Picca retira vivement le récipient de la flamme et la poudre reprit lentement une couleur jaune. Quand on remit le récipient sur le feu, la poudre se mit à rougir à nouveau ; on éteignit le feu et la couleur redevint jaune.

Si quelque chimiste venait à observer un phénomène de ce genre de nos jours, il n’en serait nullement surpris et comprendrait immédiatement qu’il se trouve en présence d’une simple couleur thermosensible [2]. La substance obtenue par Lorenzo Picca, le sel d’argent d’acide tétraiodomercurique, est en effet une couleur thermosensible. Mais, il y a six cents ans, cette découverte produisit un effet saisissant. Se pressant autour de Lorenzo, les moines observaient la transformation miraculeuse en retenant leur souffle. Le prieur en personne, accouru au réfectoire, au lieu de remercier la Sainte Vierge pour ce miracle par une prière fervente, se tenait bouche bée, manifestant le même étonnement que les autres.

Les moines eurent alors pour la première fois la révélation que l’occupation à laquelle ils se livraient n’était pas un simple moyen d’atténuer le pesant ennui régnant au monastère. Mais ce même soir, Lorenzo confia aux bénédictins que la synthèse artificielle de l’or était impossible et que toute tentative dans ce sens était vouée à l’échec.

Quelques jours plus tard, les moines déclarèrent au nonce du pape revenu au monastère et attendant avec impatience le résultat des expériences, qu’ils renonçaient à chercher le secret de la fabrication de l’or, puisque, de toute façon, cela ne pouvait mener à rien.

On se représente sans peine la colère du haut dignitaire. On imagine aisément avec quelle précipitation, certainement indigne d’une fonction aussi élevée, il fit seller son cheval et quitta le monastère. Quelque temps après arriva une dépêche du pape enjoignant aux moines d’aller quémander le pardon de cette insubordination sans précédent auprès du pape lui-même à Avignon. Il était précisé que le trajet de Saint-Nazaire à Avignon devait être fait à genoux. Une exception n’avait été consentie qu’en faveur du prieur. Voilà pourquoi les dix-sept moines partis du monastère de Saint-Nazaire se dressant sur la rive droite de la Loire et se détachant nettement sous les rayons pourpres du soleil couchant, se traînaient à genoux parmi les dunes…

Quatre points d’interrogation

Le problème de la transmutation des éléments passionna plusieurs générations de savants. Mais la nature cachait jalousement le secret de ce qui constituait l’un de ses mystères les plus sacrés. La théorie atomique, qui fut adoptée en chimie vers la fin du siècle dernier, balaya comme fétus de paille toutes les idées mystiques sur la possibilité de transformer un élément en un autre à l’aide de quelque « force spirituelle ». Les adeptes de ces théories n’étaient pas tant des alchimistes (lesquels bien souvent ne savaient pas eux-mêmes ce qu’ils disaient) mais tout simplement des idéalistes. La théorie atomique produisit le même effet sur toutes ces élucubrations sans aucun rapport avec la science que le chant du coq sur l’esprit malin.

D’un autre côté, en proclamant l’atome un et indivisible, les savants tombèrent dans l’erreur opposée car cette affirmation ne fit que se renforcer et la transmutation d’éléments en vint donc à être considérée comme irréalisable.

Il fallut attendre jusqu’au début du XXe siècle pour que s’entrouvrît, en grinçant sur ses gonds, la porte derrière laquelle s’abritait le secret de la transmutation des éléments, laissant filtrer un mince rayon de lumière. Les premiers à l’apercevoir furent les célèbres savants Marie Curie-Sklodowska et Pierre Curie qui réussirent à atteindre la porte sacrée en escaladant les gradins taillés par Dmitri Mendéléev.

… Ranger dans un système ordonné la masse confuse de toutes les données sur les propriétés des éléments chimiques et de leurs composés constituait une tâche excessivement ardue. Car plus d’un tiers des éléments chimiques connus de nos jours n’avaient pas encore été découverts. Mendéléev fut le premier à indiquer combien il devait y avoir d’éléments en tout et à prédire les propriétés de nombreux éléments encore inconnus.

Mais retournons dans le passé.

Mendéléev déplace patiemment ses fiches. Pour le moment il n’y a pas encore de loi. Les gardiens de nuit et les concierges ont cessé de s’étonner de voir constamment de la lumière à l’une des fenêtres du bâtiment des professeurs de Г Institut Technologique.

Mais voyons comment se présentait la première classification périodique des éléments telle qu’elle fut publiée par Mendéléev au printemps 1869. Celui-ci mit des points d’interrogation aux endroits où, d’après ses hypothèses, devaient se trouver les éléments inconnus de la science. Mendéléev y décrivait les éléments encore à découvrir « ekabor », « ekaaluminium », « ekasilicium ». Quelques années plus tard, ces éléments furent trouvés et reçurent leurs noms actuels : scandium, gallium, germanium. La découverte d’éléments nouveaux ne fut plus fortuite mais résulta de recherches scientifiques systématiques. Aussi ne faut-il pas s’étonner qu’il n’ait fallu que quelque 50 ans après la création de la classification périodique des éléments pour ajouter encore 30 éléments aux 63 découverts lors des deux premiers siècles de l’existence de la chimie.

La façon dont les emplacements vides du tableau de Mendéléev furent remplis est une histoire très intéressante dont on ne saurait passer la fin sous silence.

Nous sommes en 1925… Un nouvel élément inconnu de la science mais prévu par Mendéléev, l’élément 75, ou rhénium, vient d’être découvert. Le tableau ne contient plus que quatre emplacements vides, les cases 43, 61, 85 et 87, dans lesquelles au lieu des symboles des éléments chimiques figurent encore des points d’interrogation. Les recherches les plus poussées afin de découvrir ces éléments dans divers minéraux et composés chimiques n’ont encore donné aucun résultat.

Tous les procédés de recherche possibles furent tour à tour essayés. Tous les gisements probables furent examinés, on eut recours aux moyens les plus fantastiques pour renrichissement éventuel des minerais en éléments inconnus. Mais les mystérieux éléments des cases 43, 61, 85 et 87 se dérobaient toujours.

Et le temps passait…

Années 1930. Les tableaux de la classification périodique de Mendéléev suspendus dans les salles de classe et dans les laboratoires des chimistes, publiés dans les revues scientifiques et les manuels, comportent toujours les quatre points d’interrogation. Et combien de points d’interrogation n’y a-t-il pas dans les carnets de travail des savants, les registres de laboratoire des expérimentateurs ?

Un rayon de lumiere

La capacité de certains éléments à se désintégrer avec émission de rayons spéciaux découverte par Henri Becquerel étonna ses contemporains. La radio-activité fut alors à la mode non seulement dans les milieux scientifiques mais encore dans de larges couches de la société. Les élégantes de Paris préféraient le modeste laboratoire des époux Curie aux expositions de tableaux de Monet ou aux spectacles auxquels participait une prima donna italienne. Toutes les conversations concernaient les merveilleux matras remplis de solution de sels de radium capables d’émettre des rayons lumineux dans l’obscurité. A Londres, on se pressait en foule aux conférences du célèbre chimiste Soddy consacrées aux étonnantes propriétés du radium. Bien des années plus tard, Marie Sklodowska écrivit dans ses mémoires à quel point elle fut lasse du tapage qui suivit la découverte du radium.

La presse boulevardière décrivait sur tous les tons les propriétés du radium bien qu’elle fût surtout frappée par le prix fabuleux de ce métal qui coûtait alors plusieurs centaines de milliers de dollars le gramme.

Quant aux savants, ce qui les passionnait c’était l’ampleur scientifique de la découverte des époux Curie. Le phénomène de la radioactivité prouvait clairement que l’atome n’était nullement quelque chose d’immuable, d’indivisible. La transmutation des éléments apparaissait désormais possible. Mais s’il en était ainsi, l’étude détaillée du phénomène de la radio-activité ne pourrait-elle pas nous permettre de comprendre la structure interne de l’atome ?

Les années qui suivirent comblèrent les espérances des savants. L’étude de la radio-activité s’avéra effectivement l’unique moyen permettant de percer les secrets de la structure de la matière.

Lorsque la radio-activité — c’est-à-dire la transformation naturelle des atomes d’éléments — eut été suffisamment étudiée, une question se présenta : puisque la transmutation spontanée d’un élément en un autre est possible, pourquoi ne pas tenter de provoquer ce processus artificiellement ?

La réponse ne se fit pas attendre. Le rythme du progrès de la science au XXe siècle n’était plus celui des siècles précédents. Vingt et quelques années s’étaient à peine écoulées depuis la découverte de la radio-activité que certains événements firent réapparaître dans les colonnes des revues scientifiques un mot démodé et déjà couvert de la poussière du temps, le mot « alchimie ».

A vrai dire, il serait difficile de trouver quelque chose d’alchimique à l’appareil construit en 1919 par le célèbre physicien anglais Rutherford. Cet appareil était muni d’un tube grossissant permettant l’étude des quelques éléments radioactifs connus à l’époque. Les émissions radioactives étaient détectées par l’apparition de lueurs fugitives sur un écran de sulfure de zinc. En effet, toute collision entre une particule en provenance d’un noyau d’élément radio-actif et des cristaux de sulfure de zinc provoque une faible lueur que l’on peut observer à l’aide d’un verre grossissant. Les préparations radio-actives étaient placées sur un support au centre même de l’appareil.

Ainsi donc, tout était assez simple et il n’y avait là rien d’étonnant pas plus que la découverte de Rutherford du fait que l’introduction d’une mince plaque de métal ou de mica empêchait les lueurs d’apparaître sur l’écran. Il était évident que les rayons radio-actifs étaient arrêtés par un tel obstacle.

Nul ne saurait dire ce qui incita un jour Rutherford à remplir son appareil d’hydrogène. En tout cas, il fut le témoin de phénomènes extraordinaires : malgré une plaque métallique placée entre la source d’émissions radio-actives et l’écran, les lueurs apparaissaient sur ce dernier exactement comme s’il n’y avait pas eu d’obstacle. Les lueurs disparaissaient dès qu’on évacuait l’hydrogène.

La cause du phénomène ne fut pas découverte immédiatement. Comme il arrive souvent, les idées les plus invraisemblables vinrent à l’esprit alors que, comme d’habitude, la solution était étonnamment simple et pourtant d’une importance considérable.

Les éléments radio-actifs naturels (en l’occurrence il s’agissait du polonium) émettent des rayons alpha, c’est-à-dire des noyaux atomiques d’hélium. Le poids atomique de l’hélium est 4, ses atomes étant 4 fois plus lourds que ceux de l’hydrogène de poids atomique 1. En heurtant les noyaux atomiques d’hydrogène (protons), les particules alpha leur transmettent leur énergie. La masse des protons étant faible par rapport à celle des particules alpha, les protons acquièrent une vitesse élevée qui leur permet de traverser l’obstacle.

Voilà pourquoi l’hydrogène rend la plaque métallique perméable aux rayons. N’est-ce pas simple ? Très simple ! Mais ce n’était pas encore là le plus intéressant. Quand on eut rempli l’appareil d’azote au lieu d’hydrogène, les lueurs continuèrent à apparaître sur l’écran exactement comme dans le cas précédent. Cette fois, on ne comprenait rien, les noyaux atomiques d’azote étant bien plus lourds que les particules alpha (de 3,5 fois plus) et la plaque étant imperméable à l’hélium, elle devait a fortiori l’être pour l’azote.

Dans ce cas, à quoi peut donc être due l’apparition des lueurs sur l’écran ? Comment les particules radio-actives peuvent-elles traverser un écran capable tout au plus de laisser passer les noyaux d’hydrogène ? De l’hydrogène était-il par hasard mélangé à l’azote ? On introduisit alors dans l’appareil de l’azote soigneusement débarrassé de toutes impuretés, notamment de l’hydrogène. Les lueurs n’en apparaissaient pas moins sur l’écran avec la même régularité.

Il restait une seule hypothèse : l’azote de l’appareil donnait naissance à de l’hydrogène sous l’effet de la radio-activité. Au début, elle parut invraisemblable, mais les expériences suivantes en prouvèrent le bien-fondé. La formation d’hydrogène dans l’appareil était indubitable.

Ainsi fut réalisée la première réaction nucléaire, qui, chez n’importe quel chimiste du siècle passé, aurait provoqué la plus profonde perplexité :

N + He = O + H.

La charge du noyau atomique d’azote est 7, celle de la particule alpha (noyau atomique d’hélium), 2. Leur somme est donc 9 et la somme des noyaux atomiques О et H est également 9 (8 noyaux d’oxygène + 1 noyau d’hydrogène).

Telle fut la première des centaines de réactions nucléaires dans laquelle un élément se transformait en un autre, ce qui, comme on le sait, relève précisément du domaine de l’alchimie la plus authentique. Voilà donc expliqué le titre du présent chapitre « un rayon de lumière ».

Examiner en détail tous les procédés dont dispose à présent la science pour transformer certains éléments en d’autres nous écarterait trop de notre sujet.

Bornons-nous à indiquer que tous ces procédés sont basés sur le « bombardement » des noyaux atomiques des éléments soumis à la transformation par des « projectiles » : particules nucléaires constituées par les protons, neutrons et particules alpha.

C’est précisément cette nouvelle branche scientifique, nommée chimie nucléaire, qui a permis d’obtenir artificiellement les éléments que les chimistes n’avaient pas réussi à trouver dans la nature.

Les chimistes éliminent les points d’interrogation

La loi périodique de Mendéléev permettait aux chimistes de déterminer les propriétés des éléments figurant sous les numéros 43, 61, 85 et 87, tout comme s’ils avaient été directement en présence de ces éléments et de leurs composés. Mais cela ne leur conférait pas le droit d’enlever les points d’interrogation de ces cases, droit réservé à celui qui obtiendrait ne serait-ce qu’un centième, un millième ou même un cent-millième de gramme de l’un de ces éléments. Or, personne ne réussit à en produire même d’aussi faibles quantités. Nous savons maintenant que toutes les tentatives pour extraire les mystérieux éléments des minéraux ou des roches étaient vouées à l’échec car aucun d’entre eux ne se trouve dans l’écorce terrestre en quantité tant soit peu appréciable.

Il semblait souvent que le succès fût proche, qu’un élément inconnu avait enfin été obtenu. Il arrivait qu’obtenant un composé inhabituel à ses yeux, un chercheur pensait être en présence d’un élément nouveau. Il prenait alors précipitamment la plume et rédigeait une lettre, priant l’éditeur de quelque revue de chimie de « publier sans tarder l’annonce de la découverte d’un nouvel élément ». Evidemment, l’éditeur ne manquait pas de le faire, car qui aurait voulu se priver de la gloire d’avoir été le premier à communiquer un résultat aussi remarquable ? C’est ainsi que des dizaines de « nouveaux » éléments furent présentés .dans les publications de l’époque. Mais les communications concernant tous ces « masurium », « illinium », « florencium » et autres « moldavium » étaient invariablement contredites par les chimistes qui entreprenaient la vérification des données concernant le « nouvel » élément.

Peu à peu, le problème des « quatre cases » cessa d’étonner par son côté mystérieux car tout ce qui est étrange finit par devenir habituel. De plus, les conversations sur ces emplacements vides commençaient à n’être plus de mise. Les digressions sur les éléments restant à découvrir semblèrent du même ordre que l’invention du « mouvement perpétuel ».

Et voici qu’au milieu de cette accalmie éclata comme un coup de tonnerre l’annonce de la chute de la « forteresse des quatre » ! A vrai dire, tout se passa d’une façon on ne peut plus discrète. En 1937, le « Bulletin de l’Académie des Sciences d’Italie » publia une sobre et laconique communication sur la préparation artificielle de l’élément 43 par les savants Segré et Perrier. Cette communication ne dépassait pas une centaine de mots dont un quart se composait d’adverbes à sens vague tels que « éventuellement », « probablement », « peut-être », etc. Cependant, la découverte du nouvel élément ne faisait pas de doute !

Quant aux journaux italiens, ils parlaient de choses fort différentes : du concours des quatre Tarzans, de la prochaine tournée du divin chanteur Gigli, de l’éruption probable du Vésuve, bref de tout sauf de la remarquable découverte de leurs compatriotes.

Le nouvel élément avait été obtenu en bombardant du molybdène — élément 42 — par des atomes d’hydrogène. L’hydrogène a le numéro atomique 1. La somme des numéros de la « cible » et du « projectile » est justement égale à 43, c’est-à-dire le numéro de l’élément technécium. Ce nom, le premier représentant du quatuor mystérieux ne le reçut pas au hasard. Il s’agissait d’en souligner la provenance, « technikos » en grec signifiant « artificiel ».

Est-il nécessaire d’indiquer que les propriétés prévues du technécium coïncidaient en tous points avec celles qui furent observées expérimentalement par la suite ? Il est vrai que l’élément fut d’abord obtenu en quantité tellement infime que nulle balance, même la plus sensible, n’était capable d’en indiquer le poids.