Приключения сотрудников Института Экспериментальной Истории продолжаются!

На сцену выходит «крестный отец» Вальдара Камдила — Джордж Баренс, в Константинополе времен кесаря Иоанна II Комнина более известный под именем смиренного брата Георгия Варнаца, человека весьма пестрой судьбы и, по совместительству, доверенного соглядатая василевса, специализирующегося на загадочных и опасных русах.

Его задание — втереться в доверие к Великому князю Киевскому Владимиру Мономаху и выяснить, зачем этот доблестный муж не распустил свою рать по домам, а напротив, сильно увеличил ее за счет наемных отрядов варягов и степняков.

Уж не собирается ли князь, по обычаю достославного своего предка Олега, идти на Царьград?

А если нет — то на кого он идти хочет?

И что за туманные слухи насчет клятвы, которую Владимир дал некогда своей возлюбленной супруге, дочери павшего в битве при Гастингсе короля саксов Гарольда?..

Владимир Свержин

Лицо отмщения

Пролог

Мы не юристы, чтобы давать друг другу заверенные ручательства. Мы — люди чести.

Джордж Баренс аккуратно поправил стопку исписанных листов. Очередной, почти законченный том институтской эпопеи лежал перед ним на столешнице, ожидая последнего росчерка пера автора. Но тот глядел на ряды каллиграфических строк, не спеша поставить точку, в который раз задавая себе вопрос, что еще в рукописи можно изобразить лучше, точнее, изящнее… Вновь и вновь он ловил себя на мысли, что процесс создания книги сродни укрощению Пегаса, как это представляли себе древние греки, и это всерьез увлекает его, даже порою доставляет удовольствие.

Теперь лорд Джордж не просто выполнял задание руководства, теперь перед ним открывалось личное чудесное поле, которое он мог засеять фразами и увидеть, как на руинах событий минувшего вызревает зерно его мыслей и чувств. «И слово стало плотью», — тихо прошептал он изречение Нового Завета, любовно проводя рукой по шершавой странице рукописи. Ему не нравилась идея набирать текст на пишущей машинке, и уж тем паче на компьютере. Это казалось профанацией творчества. «Настоящая книга должна быть написана», — любил повторять лорд Баренс. Впрочем, в Институте никто и не собирался опровергать мнение одного из лучших сотрудников Отдела разработки.

Посидев еще немного над готовой рукописью, он вздохнул, будто готовясь расстаться с близким другом, открыл ящик стола и аккуратно положил в него плод работы последних месяцев. Затем, вернув ящик в исходное положение, нажал кнопку вызова диспетчерской службы.

— Слушаю вас, милорд. — На черной глади дисплея высветилось миловидное лицо.

— Я бы хотел знать, где находятся в данный момент Уолтер Камдайл и Сергей Лисиченко.

— Одну минуту! Желаете послушать музыку?

— Спасибо, не стоит, — отмахнулся Джордж Баренс.

— Как пожелаете.

Спустя указанное время лик на экране возник снова, с неизменной обворожительнной улыбкой на губах.

— В здании их нет. Они сейчас на полигоне.

— Что ж, — вздохнул Баренс, цепляя на грудь личный бедж с вмонтированной в него чип-картой, позволяющей безошибочно находить нужного сотрудника в закрытом институтском городке, — значит, на полигоне.

— Желаете их вызвать?

— Пожалуй, нет. — Он поднялся из-за стола. — Пройдусь. Если кому-то понадоблюсь — я там.

— Да, сэр.

— Отбой связи.

Как и обещала диспетчер, неразлучный тандем обнаружился на стрелковом полигоне. Вокруг Лиса, как обычно бывало в таких случаях, толклось с дюжину желторотых новобранцев, пришедших на импровизированное показательное выступление.

— Ну, то, шо вы видели — то все баловство, шо пяткой на макушке комара прихлопнуть. Ща пойдет высшая школа. Робин Гуд нервно курит в углу. Расщепление стрелы с разворота. Вот, посылаем стрелу в яблочко. — Сергей поднял лук и, почти не целясь, начал быстро опускать его.

— Тренируешься? — подходя к рубежу, поинтересовался лорд Баренс.

Лис отпустил тетиву, и стрела, точно ножка циркуля, уперлась в центр круга.

— Ну, елкин дрын! — возмутился непревзойденный лучник. — Ну в каком, спрашивается, тутошнем высшем аристократическом учебном заведении учат говорить лучнику под руку? Это все — злая месть за отстрел тех рыцарей, самоваров ходячих, в годы войны роз!

— Ну не ворчи, ведь выстрел все равно превосходный, — мягко улыбаясь, махнул рукой лорд Джордж.

— Как же, не ворчи, — с глицериновой слезой в голосе всхлипнул Лис. — А если бы я не попал? Какой пример я бы показал подрастающему поколению, этому племени молодому, не побоюсь этого слова, незнакомому? Ну, шо вы застыли, племенные незнакомцы? — без перехода крикнул он. — Луки в руки, стрелы в зубы, и вперед, к рубежу! Для начала попытайтесь застрелить вон тот щит. Шоб не было дурных вопросов, знакомьтесь — это не посадочный круг для вертолета, это ваша мишень. Давайте, мальчики, бойчее!

Закончив с новобранцами, Лис снова обратился к Баренсу.

— Не, ну правда, так не делают!

— Хорошо-хорошо, не делают. А Уолтер где?

— Там, за валом, от стрел уворачивается.

— О! Весьма похвально.

— Это шо, типа, намек? — Лис упер руки в боки и загорланил. — Капитан! Тут пришел твой дядя и злостно на нас намекает. Вот скажи мне, кто он после этого?

— Тот же, кто и до этого, — появляясь на гребне высокой земляной насыпи, невозмутимо прокомментировал Камдайл. — Доброе утро, дорогой милорд! Чем обязаны? Надеюсь, Лис, как обычно, сгущает краски.

— Хотел посоветоваться по поводу названия.

— Разве прежнее «Mimir’s Head» чем-то плохо?

— Лис говорит, что по-русски это звучит как «Голова Мимира» и практически не произносимо.

— Точно! — вклинился лучник. — У нас с таким названием и рулон туалетной бумаги не купят! Ми-ми-ре-до-ре-ми-фа-соль! Еще и голого какого-то приплели. Хреновое название.

— Придумай лучше!

— Я придумал. Железный креатив, буквально всесокрушающий броневой кулак пиара! Книга будет называться «Кесарь матерной земли».

— Прости, как?!

— «Простикак» делается в другом месте. Но вам, аристократам, в это не врубиться, а также не въехать, будь вы хоть три раза шумахеры. Книгу с таким названием купит всякий уважающий себя настоящий мужик! В каждом красном углу будет спрятано под половицей это нетленное произведение. И слух об нем пойдет по всей Руси великой. Затем последует обязательный перевод на всяк сущий в ней язык, а возможно, и включение в школьную программу…

— Лис, что это тебя понесло?

— Да я ж за дело радею! Убойное название! Да ты и сам посуди, по отцу земля — отчая, по матери, стало быть, матерная. Это ж от души!

— У меня есть другое предложение, — спускаясь с вала, с мягкой непреклонностью произнес Уолтер Камдайл.

— Я знал, голос народа из моего лица не будет услышан этой кучкой оголтелых феодалов, душителей вольного слова!

— А может, тебе понравится.

— Ну давай, давай, не тяни!

— Мне представляется, что название книги «Лицо отмщения» устроит всех.

Лис на мгновение замер с открытым для очередного словесного залпа ртом. Затем покачал головой и махнул рукой:

— Ладно, уел. Годится.

Глава 1

Когда имеется высокая цель, всегда отыщется благородный повод для справедливой войны.

Золотые львы у подножия трона императора ромеев грозно щерили клыки, предостерегая, что смерть грозит всякому, кто будет иметь неосторожность подойти ближе, чем предписывет строгий придворный этикет.

Василевс Иоанн II Комнин, наследник цезарей, властитель мира и покровитель христианской веры, восседал на блистающем троне в таком напряжении, точно солнечные лучи, проникающие сквозь витражные стекла, были стрелами, готовыми поразить его, сдвинься он на пядь в сторону. Великий доместик и логофет дрома[1] Иоанн Аксух, крещеный мусульманин, еще не так давно звавшийся Хасаном, докладывал ему о новостях радостных, но и настораживающих.

— Возле острова Хиос мы столкнулись с эскадрой эмирала Юсуф-паши. Против семи наших дромонов у сарацин было пятнадцать кораблей. Три нам удалось поджечь в первые минуты боя, остальные, не решась искушать судьбу, обратились в бегство. Мы не преследовали их.

— Отчего? — глухо спросил император.

Он прожил на свете уже около полувека и большую часть отпущенных ему лет провел в войнах как внутри державы, так и за ее пределами. Ответ, сколь ни печально, был ему хорошо известен, и все же, словно надеясь на чудо, он тайно желал услышать от друга и советника какую-либо иную причину внезапного приступа милосердия.

— Мой государь, силы магометан все еще превосходили наши, а запасы греческого огня, увы, закончились так скоро, что, если бы Юсуф-паша не поддался общей панике, нам нечем было бы удерживать его корабли на расстоянии. Когда б мы преследовали их, они бы очень скоро поняли, что нам больше нечем стрелять, и, увы, тогда исход сражения мог оказаться не в нашу пользу.

Император хмуро молчал, то стискивая в кулаке, то чуть отпуская золоченый посох. Великий доместик говорил чистую правду, и та доставляла Комнину язвящую боль. Для успешного ведения боя с любым врагом был жизненно необходим греческий огонь. Для изготовления же оного требовалось земляное, или, как его здесь называли, мидийское, масло. А где ж его взять, когда озера его ныне оказались в руках неверных?! Хвала Всевышнему, что не нашлось изменника, который бы надоумил гонителей христианства, как самим изготавливать сие грозное, не ведающее снисхождения оружие.

Государь опустил взгляд, слишком пристально рассматривая живописные складки отороченной золотой парчой долматики. Должно быть, наступали последние времена! Должно быть, Господь отвернулся от ревнителей христианской веры. Иначе как объяснить такое попущение врагам Константинова града?! Турки, сицилийцы, половцы, венецианцы, крестовое воинство римского епископа-отступника, числящее его врагом едва ли не большим, чем даже сарацины. Сколько еще недругов пошлет ему Господь? Скольких еще предстоит ему одолеть?

— Для успешной войны нужно земляное масло, Хасан, — негромко, но с напором проговорил император, вновь стискивая в привычных к рукояти меча пальцах золоченый резной посох. Когда они оставались одни, повелитель ромеев частенько называл своего крестника его прежним именем. Возможно, ему льстило, что столь одаренный и знающий иноземец служит ему, а не его врагам. — Иначе нам несдобровать!

— Я уже думал об этом, мой василевс, и Господь Всевеликий в неизреченной милости своей даровал глазам моим прозрение и разуму свет мысли. Как стало нам ведомо от надежных людей, обширные источники сего драгоценного масла, воистину крови земли, имеются неподалеку от Херсонесской фемы, в землях рутенов, в местности, именуемой Матраха. Они преизрядны и, главное, никому в тех краях не нужны.

— Ты не знаешь рутенов, Хасан! — поморщился василевс. — Стоит нам высадиться на том пустынном, забытом Богом и людьми берегу, как эти наши собратья по вере немедля вспомнят, что именно здесь у них лучший выпас свиней или улов мидий!

— Я подумал об этом, о преславный государь! При вашем дворе имеется один из родственников нынешнего правителя рутенов, некий севаст, или, как они говорят, князь, по имени Олег. Он был изгнан из своей земли родичами и, конечно же, страстно желает вновь захватить утерянный престол. Если мы поможем отверженному севасту взамен прежних обрести новые земли в Матрахе, именуемой варварами Тмутараканью, у него не будет иного выбора, кроме как дать нам на вечные времена возможность использовать имеющееся там земляное масло. Для него станет благом поступиться малостью, чтобы вернуть утраченное с лихвой.

— Рутены сейчас как никогда сильны, — задумчиво глядя на советника, промолвил василевс. — Их кесарь собрал воедино еще недавно разобщенные земли предков и держит их в кулаке так же крепко, как поводья своего коня. Он разгромил половцев и печенегов и… что хуже всего для нас, — Иоанн печально вздохнул и сделал паузу, намереваясь произнести то, что не давало ему покоя уже много лет, — сей варварский правитель — внук императора ромеев Константина IX Мономаха! Он с детства носит это родовое прозвание, весьма недвусмысленно напоминая мне, что имеет прав на константинопольский престол уж никак не менее, чем я.

— Однако же нынче на престоле Комнины, а вовсе не Мономахи. И самый великий из них, опора христианской веры и надежда своего народа, ныне восседает в столице империи, затмевая солнце днем и давая силы ночным светилам озарять империю! Что за беда, мой государь, в том, что какой-то далекий кесарь в своих диких северных краях носит всеми забытое ныне имя?

Уголки губ мудрого повелителя ромеев вновь сложились в печальную усмешку.

— В нашей стране, мой сладкоречивый друг, порою становились василевсами, имея на то куда меньше прав, чем у государя рутенов. Иные приходили в столицу босиком и с котомкой за плечами, а умирали в порфире! А этот опасный сосед наш, рутенский кесарь, силен и удачлив, его страна богата, и озера земляного масла находятся в его власти. Если мы начнем войну еще и с ним, империи, увы, не устоять. Быть может, ты не знаешь. — Иоанн II поглядел на склонившего почтительно голову великого доместика. — Дикие предки этого отпрыска Мономахов не раз грозили стенам Константинополя. Порою лишь чудо спасало столицу мира от гибели! Мы могли бы дать изгнанному родичу кесаря Владимира земли близ Херсонеса. Но кто знает, не послужит ли это первой искрой пожара, которому суждено погубить Вечный город. Это отнюдь не шутка, мой дорогой крестник. Что мы знаем о его планах, Хасан?

— Увы, совсем не так много, как вправе желать светлейший из государей. Купцы, побывавшие в его столице, рассказывают, что, по слухам, в этом году владыка Киявы вновь разгромил орды степных псов, однако не торопится распускать свою дружину, а также рати сыновей и братьев. Он закупает провиант, требует от Новгорода прислать ему все скованные там брони и не торговать ими более ни с кем…

— Он готовится к войне, это ясно как день, — нахмурился Комнин. — Возможно, даже к походу на Константинополь. А ты предлагаешь нам сейчас запустить ежа под мантию кесарю рутенов?! Дать ему повод?!

— Не я, о величайший, но лишь настоятельная и, увы, крайняя необходимость! Но если мы не можем полагаться на сталь, быть может, тогда доверимся золоту? — нерешительно предложил крестник императора. Он и сам прекрасно знал, насколько истощена казна, да и в том, что потомок Мономаха, появись у него хоть малейшая возможность, сам пожелает завладеть секретом греческого огня, у него тоже не было сомнений. Но иных способов обрести вожделенную «кровь земли», похоже, не было.

Государь метнул на него печально-удивленный взгляд.

— Нет, это тоже не подойдет. Пока ты жив, неразумно платить тем, кто роет тебе могилу.

— Мой государь, — после минутной задумчивости вновь заговорил Иоанн Аксух, — быть может, нам следует подойти к этому делу с иной стороны? Быть может, и впрямь кесарь рутенов счастлив во всем, и сам архангел Михаил в минуту рождения коснулся чела младенца своим крылом, но в одном Господь все же наказал его.

— О чем ты говоришь? — Император заинтересованно поднял брови.

— Он даровал властителю этой земли двух сыновей-близнецов. Его старшие наследники, по словам тех, кто их видел, весьма схожи с отцом и умом, и отвагой, и силой. Но когда Владимир Мономах умрет, а видит Бог, сколько бы ни было отмерено ему, большая часть земной его жизни уже позади, трон рутенов нужно будет разделить меж Святославом и Мстиславом. Так зовут наследников. Навряд ли они смогут усидеть на нем вдвоем. И, как не раз бывало в прошлом, поднимется брат на брата.

— К чему ты ведешь, хитрец?

— Совсем недавно Мстислав овдовел. Его жена, дочь варяжского короля, умерла родами. Если мы предложим ему руку вашей племянницы Никотеи, а заодно и поддержку Византии в его притязаниях на верховную власть…

— То поймаем в одни силки трех дроздов. — На лице императора впервые за время разговора появилась широкая улыбка, придавшая облику государя необычайно живое обаяние. Даже сейчас, когда он уже без малого полвека прожил в этой юдоли печали, глядя на него без труда можно было понять, за что в прежние годы его прозвали «Калоиоанн» — красавчик Иоанн.

— Быть может, это и вправду единственный путь. — Император величественно встал, опираясь на длинный посох сандалового дерева, украшенный затейливой резьбой, роднивший образ государя с образом мудрого пастыря. — Так и будет, — кратко произнес он, поправляя шелковое пурпурное одеяние с широкой золотой каймой. — Необходимо без промедления отправить посольство в Кияву. Конечно, император Византии не может предлагать руку своей племянницы рутенскому севасту. Но я очень надеюсь, что у тебя найдется разумный и опытный человек, который сможет направить помыслы наследника престола в выгодное для Ромейской империи русло.

— У меня есть такой человек, государь. Весьма надежный и весьма разумный. — Иоанн Аксух низко поклонился. — Я представлю вам его нынче же.

Полированное серебро зеркала отражало тонкие черты лица Никотеи, не давая, впрочем, ясного представления о девичьей прелести ее, но все же показывая, что севаста и впрямь необычайно хороша собой. Впрочем, никаких иных наблюдателей, кроме самой девушки, в покоях не было. Она медленно склонила голову тем самым образом, каким демонстрируют вынужденное согласие. «Нет, не так, — чуть слышно прошептала севаста — мягче, нежнее. — Она вновь повторила движение. — Еще нежнее».

Хотя при дворе василевса Никотею многие считали настоящей счастливицей, племянница государя отнюдь не причисляла себя к баловням судьбы. Дочь несчастной Анны Комнины, внучка императора Алексея I, она крепче «Отче наш» помнила историю восшествия на престол своего очаровательного дядюшки. И детские игры у трона венценосного деда тоже не могла позабыть. Ей не раз говорили, что тот был славен коварством и вероломством, однако Никотея знала его престарелым добряком с вечным насмешливым прищуром и тяжелой одышкой. Никто в целом мире не мог разуверить ее в том, что он был лучшим монархом всех времен! В прежние годы могущественный повелитель ромеев любил усадить ее к себе на колени и, пичкая засахаренными фруктами, рассказывать о том, как она станет когда-то повелевать огромной империей, куда большей, чем огрызок, доставшийся в наследство ему. Дед величал ее своей маленькой императрицей и порою, когда они оставались одни, давал примерить священный венец цезарей. Но судьба, похоже, имела на ее счет вовсе иные планы.

Семь лет назад, в погожий день, когда по дорожке ипподрома под гул трибун мчали разноцветные колесницы, Алексею Комнину вдруг стало худо. Такое случалось и прежде, но в этот раз, невзирая на все ухищрения придворных лекарей, августейший монарх угасал на глазах. Его перенесли в Манганский дворец, и не успел еще дед преклонить колени пред святым Петром, как «убитые горем» родственники стали кроить под себя императорскую порфиру. Мать Никотеи, разумная и властная Анна Комнина, и бабка, императрица Ирина Дукена, вцепившись в последние мгновения жизни умирающего государя, точно охотничьи собаки в ноги убегающего оленя, заклинали Алексея передать власть Никифору Вриению, отцу Никотеи. Император что-то пытался сказать, задыхался, хрипел, упрямо заставляя Господа ждать… В отличие от ее дяди, Иоанна.

Тот не стал омрачать своим присутствием самые трагические минуты жизни повелителя ромеев и, пока августейший батюшка испускал последний вздох, с отрядом телохранителей стремительным ударом захватил императорский дворец.

Дед Никотеи умер, так и не высказав последней воли. Иоанн не явился даже на панихиду. Он сросся с тронным залом, точно полип с камнем, и никакая сила не могла выкурить его оттуда.

Ее мать не была бы истинной Комниной, когда б не попыталась свергнуть брата. Однако ее затея провалилась с треском. Кесарь Никифор Вриений, которому она прочила трон своего отца, в назначенный час попросту не явился во дворец. С тех пор, на взгляд Никотеи, он влачил жалкое, хотя и весьма обеспеченное существование близ нового государя. Матери повезло меньше — венценосный брат заточил ее в монастырь, спасибо еще, что не ослепил.

Так начались уроки власти, которые преподал ей, сам того не ведая, любящий дядюшка. Чтобы высокая наука лучше усваивалась, он отослал десятилетнюю проказницу на воспитание в монастырь к святым сестрам и вернул ко двору лишь спустя пять лет, чтобы использовать в качестве пешки в своей игре. Сейчас ей было семнадцать, и больше всего в жизни юной севасте хотелось, чтобы как можно скорее игра на доске, именуемой миром, стала ее игрой!

Никотея Комнина любила пришедшую из Персии забаву, именуемую шахматы. Более всего ей нравилось, что, пройдя через испытания и угрозы, маленькая пешка может стать ферзем, вернее, императрицей, могущественной и обладающей куда большей силой, нежели ее коронованный супруг.

Она еще раз без вульгарной поспешности склонила голову, не спуская при этом васильковых глаз с отражения в зеркале, и на этот раз осталась довольна. Ничего лишнего, движение короткое, благородное и величавое. Размышляя над превратностями судьбы, Никотея сделала простой, но верный, в сущности, вывод: из всего плохого можно извлечь нечто хорошее. Она была очень благодарна смиренным благочестивым сестрам за науку терпеть, не показывая виду, и повторять одно и то же действие сотни, тысячи раз, доводя его до совершенства. А также за еще более ценную науку обращать слабость в силу.

— Моя госпожа! — Персиянка Мафраз, рабыня, подаренная ей отцом на день ангела, входя в опочивальню, преклонила колени пред вельможной племянницей императора.

Никотея так и не простила отцу малодушия, но рабыней весьма дорожила. Во-первых, персиянки были, несомненно, лучшими во всем, что касалось румян, ароматов, тканей и дорогих украшений. Во-вторых, она недурно играла в шахматы, и, в-третьих, что было особенно важно, Мафраз была единственной, кто принадлежал именно ей, а не дяде василевсу.

— Пришел евнух от государя, моя госпожа, — своим мягким воркующим голосом произнесла невольница, — император призывает вас к себе.

— Зачем? — с персиянкой Никотея могла быть чуть более откровенной, чем с изображением в зеркале.

— Евнух не сказал.

Никотея, молча глядя на служанку, провела черепаховым гребнем от корней до самых кончиков своих длинных, волнистых, светлого золота волос. Персиянка верно оценила ее молчание.

— Один из варангов,[2] что на карауле в тронном зале, обмолвился, будто василевс Иоанн желает выдать вас замуж.

— Вот как? За кого?

— Он назвал имя Мастлейва, сына кесаря рутенов.

— Сын кесаря рутенов… — чуть слышно повторила знатная ромейка. Взгляд ее выражал углубленную сосредоточенность, как обычно бывало, когда она неспешно обдумывала какую-нибудь шахматную каверзу. На этот раз ее размышления длились недолго. — Помоги мне привести себя в порядок, — быстро скомандовала она, выходя из задумчивости, — я должна предстать перед государем, как подобает маленькой нежной племяннице.

* * *

Крепость с четырьмя башнями, стражем притаившаяся над входом в горное ущелье, контролировала торговый путь между Францией и Италией. Она именовалась Себорга и с недавних пор служила центром небольшого княжества Священной Римской империи. Тропинка, ведущая меж скал к прилепившемуся над обрывом небольшому монастырю, была хорошо различима даже в сгущающихся вечерних сумерках. Каждый день вновь и вновь десятки монахов-бенедиктинцев спускались по ней к расположенным у подножья гор виноградникам и, чуть солнце начинало утомленно прятаться среди покрытых зеленью скал, снова возвращались в святую обитель, счастливые земным служением высшему промыслу.

В монастырской скриптории их ожидал подвиг духовный. Здесь по тщательно выделанному пергаменту скрипели отточенные перья, сохраняя для жаждущих спасения души слова Писания и мудрость святых отцов. Для редких же посвященных в законы и таинства под этими сводами переписывались древние повествования, еще по приказу святого Бенедикта Нурсийского хранимые в монастырской библиотеке.

В этот день монахи уже вернулись в аббатство, и гулкий колокол призывал к вечерне смиренную паству.

Путники, шедшие по узкой тропе меж отвесных утесов, черным одеянием походили на обитателей монастыря. Только сутаны их были запылены, на лицах проступала усталость. Святые отцы шли издалека.

— Вот мы и у цели, — проговорил один из них, осеняя себя крестным знамением при звуках колокола. — Учитель, быть может, теперь вы объясните, зачем нам нужно было идти сюда из самой Шампани?

— Стыдись, брат Гондемар, — смиренно пожурил его старший из монахов, невысокий сухопарый мужчина с изможденным, но полным внутренней силы лицом аскета, — пристало ли заботиться о ногах, когда речь идет о спасении души?

— Простите, святой отец, — заговорил другой спутник, — но неужели во всем княжестве не сыскалось священнослужителя, достойного принять исповедь и причастить умирающего?

— Нет, брат Россаль, — покачал головой духовный наставник, — здесь речь идет не о простой исповеди, потому-то князь Эдоардо и просил меня прибыть с двумя свидетелями.

— И как можно раньше, — добавил брат Гондемар. — Быть может, что-то предвещает скорую кончину самого князя?

— Кому то ведомо… — старший из монахов утер пот со лба, не останавливаясь на крутой тропе, чтобы перевести дух. — Все в руке Господней. Запасемся терпением. Не пройдет и часа, как мы сами узнаем.

Еще некоторое время они шли в молчании, покуда впереди не показались запертые ворота обители. Один из учеников, обогнав наставника, несколько раз стукнул посохом о тяжелую, окованную металлическими полосами створку.

— Кто вы, братья? — В воротах приоткрылось зарешеченное оконце.

— Почтенный собрат, — приветствуя бдительного привратника, заговорил старший из странствующей троицы, — доложи отцу настоятелю, что по личному приглашению князя Эдоардо прибыл смиренный Бернар из Клерво, а с ним благочестивые монахи Гондемар и Россаль.

— Вас ждут с нетерпением, преподобный отче!

* * *

Крытая веранда дворца императора ромеев вела из женской половины к покоям самого василевса. Сквозь ее арочные своды, покрытые затейливой резьбой, открывался залитый утренним солнцем двор, мощенный плитами. Во дворе, горячимые всадниками, гарцевали покрытые расшитыми попонами холеные андалузские жеребцы.

— Кесарь Мануил с друзьями собирается на охоту, — пояснил Никотее сопровождавший ее топотирит палатинов,[3] Михаил Аргир. На мгновение в лице его мелькнуло нескрываемое презрение, но лишь на мгновение. Никто, вернее почти никто, кроме молодой севасты, не разглядел этой гримасы, но лицо ее сохраняло выражение безмятежного покоя, и ясные, небесной синевы глаза излучали смирение и кротость. Случись пролетать рядом ангелу, он бы легко принял Никотею за собственное отражение.

— Как странно, — лишь заметила она чуть нараспев, — даже солнце благосклонней к милому братцу Мануилу, чем ко всем прочим ромеям.

Это утверждение, весьма сомнительное в глазах многих придворных, в одном было неоспоримо. Светловолосый, как все Комнины, голубоглазый Мануил был настолько смуглым, что разве только привезенные из Африки невольники выглядели более темнокожими. Сторонники императора кивали на супругу Иоанна II, венгерскую принцессу, но та была как раз темноволосой и куда более светлолицей, нежели сын. Противники шушукались о некоем сарацинском пленнике, нашедшем путь если не к сердцу, то уж точно к телу императрицы.

Никотея прекрасно знала о ходивших при дворе слухах. Как знала и о том, что доблестный Михаил Аргир, завоевавший ратную славу в боях с половцами, неспроста носит фамилию матери. Знатную, но все же… Отец Михаила приходился кузеном ее бабке Ирине Дукене и был одним из активнейших участников провалившегося мятежа. С некоторых пор в Константинополе было не принято кичиться родством, а уж тем более принадлежностью к знатнейшему роду Дука. Став во главе дворцовой стражи, дабы не дразнить гусей, некогда спасших Рим, храбрый воин начал зваться Аргиром.

Догадывалась она также и о том, что командир палатинов тайно влюблен в нее. Впрочем, распознать его чувства было не трудно. Тем более что она сама исподволь подогревала эту страсть взглядами, улыбками, брошенными вскользь доверительными фразами.

— Постой, я хочу полюбоваться своим любезным братцем. Как он юн, как грациозен! — Никотея легко коснулась запястья могучего воителя. — Возможно, я вижу его в последний раз. Может быть, ты слышал, меня собираются отдать замуж куда-то далеко за море.

Глаза начальника дворцовой стражи яростно блеснули, на скулах заиграли желваки. Точно не замечая этого, Никотея продолжала говорить то ли с военачальником, то ли сама с собой.

— Вероятно, когда-нибудь Мануил станет василевсом. Конечно же, из него получится прекрасный государь. Посмотри, как он держится в седле, как хорош собой. Говорят, он весьма щедр, не чета отцу. Болтают, что он недавно устроил пир и раздал друзьям столько золота, что это составило налоги с целой фемы!

Каждое слово племянницы императора входило в душу Михаила Аргира подобно стреле, пущенной гонителями веры в святого Себастьяна. Вряд ли древний командир преторианцев в те мгновения чувствовал себя хуже.

Михаил следовал глазами за взглядом этой славной простодушной девушки и едва сдерживал клокотавшую внутри ненависть.

— Если сейчас он уедет на охоту, его не будет целую неделю, а может, и две. Скорее всего мы уже не увидимся. Больше никогда не увидимся! Какие ужасные слова! Как грустно покидать дом, с которым сроднилась, людей, к которым привязана всей душой! — Юная севаста покачала головой и скорбно вздохнула. — А скажи, охотиться — это и впрямь так опасно? Я очень боюсь за дорогого братца! Как подумаешь, что порою судьба целой империи может зависеть от удара рогов какого-нибудь дикого оленя… Но полно, не стоит об этом. Не дай Господь накликать беду! — Она встряхнула головой, и луч солнца, блеснув на ее золотистых локонах, радостно принялся играть среди них в прятки.

— Однако мы заставляем государя ждать. Идемте, мой доблестный страж, не стоит задерживаться, ибо только воля Господа превыше воли императора.

* * *

Почтительный настоятель монастыря поспешил лично проводить гостей туда, где их давно уже ждали. По сути, настоятель обители в Клерво, совсем недавно построенной в землях, подаренных Бернару графом Шампанским, ни в чем не превосходил своего преподобного собрата, аббата Сан-Микеле, однако даже помыслить о каком бы то ни было равенстве духовник князя Эдоардо не смел. Пред ним был не просто иерарх церкви, не просто учитель Божьего слова, рядом с ним, опираясь на посох, в насквозь пропотевшем, сером от пыли одеянии шествовала надежда всего праведного католического мира. И только гнусный язычник, схизматик или же полоумный мог не осознавать этого!

— …Одной лишь волею небес можно объяснить, что этот старец еще жив, — открывая двери монастырской лекарни, пояснил аббат Сан-Микеле, — сей древний годами воитель среди иных паломников возвращался из Иерусалима, когда недуг сразил его. Впрочем, что же странного, в его-то лета! Так, должно быть, выглядел сам Мафусаил в последние годы жизни. В прежние времена сей мирянин был, знать, очень силен. — Он покачал головой и повторил — Очень! И поныне видать. — Аббат пропустил Бернара и его спутников. — Да вы и сами сможете убедиться.

Монашеские кельи никогда и нигде не были просторны, но эта из-за размеров тела, возлежащего на скрипучем монастырском топчане, казалась и вовсе крошечной. Человек, занимающий ее, был очень велик и очень стар. Он порывисто дышал, хватая воздух ртом. Глядя на него, казалось, что он дышит, из какого-то врожденного упрямства не желая поддаваться смерти. Бернар приблизился к умирающему и положил ему руку на лоб.

— У него жар.

— Не спадает уже несколько дней, — тихо пояснил аббат, — все это время он не приходит в себя, и я уж подумал, не зря ли вы проделали столь долгий путь.

— Господу было угодно, чтоб мы его проделали, следовательно, мы прошли его не зря.

Точно услышав эти слова, больной открыл глаза.

— Благословите, отче! — прошептал он, увидев перед собой Бернара.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! — творя крестное знамение, произнес настоятель Клервоской обители. — Сын мой, ты желаешь исповедаться?

— Недуг одолел меня у стен Иерусалима, — прохрипел умирающий, — по дороге в Яффо. Я не успел нагрешить.

— Чего же тебе надобно от меня?

— Поведать тайну. Мне нельзя унести ее в могилу. Меня звать Арнульф. Из народа данов. Когда-то я был оруженосцем у короля Харальда Хардрады. В последнем бою у Стэнфорд-Бридж… — Старик замолчал и откинулся на топчан, прерывисто дыша, словно после долгого бега.

Бернар Клервоский и аббат переглянулись. Событие, о котором говорил старец, произошло более шестидесяти лет тому назад.

— У короля была голова, — снова приходя в чувство, пробормотал несгибаемый старец.

— Ну конечно, — кивнул святой отец.

— Нет! У него была отсеченная голова, — с досадой выдохнул его собеседник.

— Говорят, он был убит стрелой, — неуверенно произнес аббат Сан Микеле.

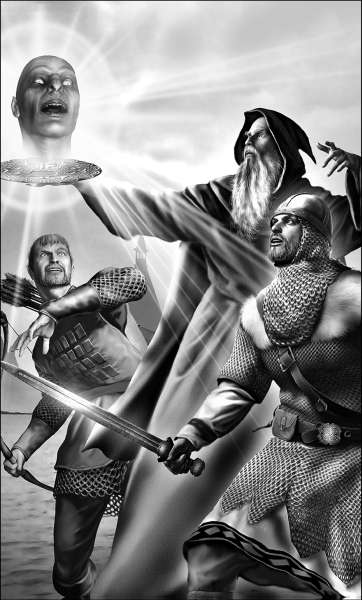

— Это правда, я был рядом. У короля была отсеченная голова, которую Хардрада всегда держал при себе. И она говорила.

— В уме ли ты, сын мой?

— Это правда, святой отец! — с неожиданным для умирающего жаром проговорил Арнульф. — Мне скоро подыхать, но я в здравой памяти! Король возил голову на серебряном блюде и вопрошал ее, когда хотел узнать что-то важное. И голова давала ему ответ! Верный ответ! Всегда верный! Этот старый дракон всякий раз знал, что намерен предпринять враг.

— Это не помогло ему при Стэнфорд-Бридж.

— Король спросил… устоит ли трон англосаксов, и голова ответила, что и год не успеет смениться, как на престоле в Лондоне будет восседать потомок конунгов.

— И сбылось по тому, — тихо проговорил Бернар Клервоский.

— В тот день в Иерусалиме… — не обращая внимания на слова прелата, продолжал умирающий дан явно слабеющим голосом, — …на стене фреска, — силы уже окончательно оставляли его, — такая голова… — совсем уж еле слышно прошептал он. При этих словах порывистое дыхание его вдруг пресеклось, и глаза последнего викинга закатились.

— Он мертв, — тихо, прикрывая зрачки Арнульфа, пробормотал Бернар.

— То, что сейчас произошло — чудо! — не слыша его, ошарашенно выдохнул настоятель Сан-Микеле.

Глава 2

Отсутствие выбора облегчает выбор.

Сиятельный Иоанн Аксух с почтением глянул на своего протеже. Тот был немолод, но в глазах его светилась мудрость Божьего человека, в манерах чувствовалась ловкость царедворца, а в осанке проглядывала спокойная уверенность профессионального воина. И то сказать, всем этим резидент институтской агентуры Джордж Баренс, или, как его называли в этом мире, Георгий Варнац, обладал с избытком.

— Император готов отправить в Киев специальное посольство. Официальная миссия — заключение оборонительно-наступательного союза. Реальная — получение доступа к нефтяным месторождениям Тамани. В качестве наиболее эффективного средства планируется организовать женитьбу князя Мстислава Владимировича на племяннице императора, Никотее.

— Что она собой представляет? — поинтересовался Баренс.

— Мила, обходительна, очаровательна… Ничего серьезного. Она меньше двух лет при дворе, до этого воспитывалась в монастыре.

— Скромница?

— Я бы не сказал. Скорее любезница.

— Хорошо, посмотрим.

— Ваша официальная задача — стать глазами и ушами императора при дворе Владимира Мономаха. А если получится, то и его весьма красноречивым языком.

Лорд Джордж молча усмехнулся. Убогое рубище монаха-василианина,[4] отшельника меж сынов человеческих, при необходимости открывало путь в самые недоступные палаты и самые жестокие сердца.

— В этом государь может не сомневаться.

— Но вы уверены, что так называемая голова Мимира находится в руках Мономаха?

— Голова находится в руках… — с задумчиво-поэтической ноткой в голосе повторил за ним Баренс. — Хасан, друг мой, если бы я мог быть уверен, что она находится там, можешь не сомневаться, ее в этих самых руках уже давно бы не было. Но, во-первых, это всего лишь мои предположения, и, во-вторых, как это ни прискорбно, я пока не нашел сколько-нибудь внятных указаний на то, что она такое, эта самая возвещающая истины голова. На сегодняшний день ясно одно: если этот предмет не измышление вещего Баяна и действительно существует, то вероятнее всего это некий артефакт, нарушающий темпоральный континуум и имеющий по отношению к этому миру экстрацивилизационное происхождение. То есть по всем законам быть его здесь не должно! А следовательно, необходимо его изъять, а заодно и выяснить, откуда он тут взялся.

— Но почему вы думаете, что она именно на Руси, мэтр?

— Я посмотрел карту похода Владимира Мономаха на половцев, попросив, чтоб на базе мне ее максимально детализировали. И знаешь, наблюдается удивительная закономерность. Как бы ни силились половецкие ханы нанести по его владениям неожиданный удар, как бы ни выбирали они сроки и направления атаки, дружины Владимира всегда оказывались в нужное время в нужном месте. Причем именно там, где их ждали меньше всего. Я сравнил эти карты с раскладками прежних войн. Ничего подобного до того в этих местах не наблюдалось.

— Быть может, просто хорошая разведка? — предположил крестник императора.

— Быть может, друг мой, — неспешно проговорил Джордж Баренс, — и даже скорее всего. Но это вовсе не отвечает на имеющиеся вопросы. Половцы живут разобщенно и нападают чаще всего — как в голову взбредет, как белый конь глянет или птица ночью прокричит. Планов действий, которые можно было бы выкрасть и передать в Киев, у них нет, и не было никогда! К тому же в каждой их веже шпиона не посадишь. А даже если вдруг посадишь, без мобильной связи и приборов спутниковой навигации попробуй определи в степи и скрытно передай в Киев, пройдет конный отряд там, где ты стоишь, или же даст крюк миль десять в сторону.

— Можно ставить засады в местах водопоя.

— Можно, и половцы это прекрасно знают. Но Владимир обычно перехватывает врага на марше. Он имеет точную информацию, каким путем пойдут ханские войска. И, возможно, не только это. Согласись, подобный факт настораживает.

— Пожалуй, — кивнул великий доместик.

— Именно поэтому я должен лично отправиться в Киев и, как говорят в России, разобраться на месте. Кстати, — Баренс немного помедлил, — кого намерены поставить во главе посольства?

— Пока не знаю. — Иоанн Аксух пожал плечами. — Но возможно, император и сам еще не решил.

— Ну что ж. — Лорд Баренс поправил вервие, поддерживающее его бесформенный балахон. — Доживем — увидим. — Он еще раз придирчиво окинул взглядом свой наряд. — М-да. Надеюсь, у меня достаточно смиренный вид?

* * *

Деревянная скамья, на которой перед толстым фолиантом восседал Бернар Клервоский, имела заметный наклон вперед. Сидеть на ней было не слишком удобно, но зато уснуть практически невозможно, что было немаловажно для усердных орденских переписчиков, день за днем скрупулезно копировавших десятки страниц многочисленных рукописных сокровищ.

— Доблестный Гуго де Пайен, которого вкупе с прочими бедными рыцарями христовыми семь лет тому назад в этих стенах вы благословили на подвиг, не зная устали и страха охраняет паломников на пути в Иерусалим. Я полагаю особой милостью провидения и небесным знаком, что именно он узрел сокрушенного недугом Арнульфа и, выслушав речь его, велел перевезти сюда.

— Если то, о чем говорил этот несчастный дан, правда, а не предсмертный бред, то, несомненно, он видел воочию главу святого славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Но как доподлинно узнать, так ли это? — Бернар Клервоский приблизил тонкий нервный палец к открытому тексту. — «…Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица дала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его, и положили его во гроб», — так сказано в Святом Евангелии от Марка. У Матфея же значится: «Когда до царского дворца дошли слухи о проповеди Иисуса и совершавшихся им чудесах, Ирод вместе с женой Иродиадой пошли проверить, на месте ли глава Иоанна Крестителя. Не найдя ее, они стали думать, что Иисус — это воскресший Иоанн Предтеча».

Далее же, во времена святой Елены, матери императора Константина, чудесным образом обретенную главу Крестителя неким весьма странным путем заполучил бедный гончар родом из города Эмесы. Как здесь сказано, святой Иоанн явился двум инокам во сне и открыл им место тайного захоронения главы. Те пошли и обнаружили нетленную святыню в указанном месте. Положив честную главу в кожаный мешок, они понесли ее в свою обитель. Однако же по пути встретили сего гончара… — Бернар Клервоский замолчал, давая собеседнику возможность получше осознать услышанное. — Мне кажется полной нелепицей рассказ о том, что монахи, повстречав в дороге нежданного спутника, вдруг ни с того ни с сего доверили ему нести столь великую святыню. Мне также представляется вздорной выдумкой, что, глядя на попустительство и нерадение монахов, полунищий бродяга решил оставить их, прихватив с собой мешок. Все это куда больше напоминает обычное воровство.

Но вот что странно: как позже утверждал похититель, не кто иной, как сам Иоанн Креститель, велел ему покинуть нерадивых иноков. И он же затем благословил дом безвестного гончара, даровав тому богатство и долголетие. Здесь написано, что впоследствии гончар стал необычайно благочестив и милосерден, что он раздавал бедным и убогим большую часть своих богатств, а умирая, завещал голову Иоанна сестре, повелев и далее передавать ее богобоязненным, добродетельным христианам. — Настоятель Клерво постучал пальцем по странице. — Не мне, смиренному затворнику, судить о делах мирских, а тем паче о помыслах Господних! Я лишь могу предположить, что таким необычайным образом Спаситель в который раз дал ощутить уверовавшим неизменное радение свое о сирых и убогих. Дальнейшая судьба величайшей реликвии христианского мира тоже весьма примечательна. Спустя какое-то время усекновенная глава славнейшего из людского племени, всеблагого крестителя Господня, попала к некоему иеромонаху Ефстафию, зараженному арианской[5] ересью. Многие больные приходили в дом его, и он лечил их, возлагая руки. Но того не знали исцеленные, что сие приходит к ним не от мнимого благочестия отступника, а от святой главы.

— Видно, той же необычайной целительной силой и объясняются завидное долголетие и ясность ума, которые старец Арнульф сохранял многие годы, — тихо предположил аббат Сан-Микеле.

— Быть может, брат мой, быть может, — согласно кивнул Бернар Клервоский. — …Когда же обман вскрылся, святыня была доставлена в Константинополь.

— Вероятно, оттуда-то ее и похитил Харальд Хардрада. Помнится, будущий король состоял на службе у императрицы Зои и в час мятежа скрылся из Константинова града на корабле, груженном неисчислимыми сокровищами.

— Да, это так, — подтвердил его собрат. — Надо признать, что со дня бегства из ромейской столицы и до смертного часа благословение небес не оставляло этого сурового воина.

— Я еще хотел добавить, — точно извиняясь, что перебивает возвышенные размышления Бернара Клервоского, негромко произнес настоятель обители, — в стенах монастыря хранится древний пергамент… — Он замялся. — Сия рукопись не была сочтена достойной включения в число текстов, подобающих для изучения благочестивыми христианами. Под нею стоит личный знак некоего римского патриция, Фида Манлия Торквата, бывшего в те годы военным трибуном в провинции Сирия. Он присутствовал на том самом пиру во дворце царя Ирода, когда Саломея в награду за свой танец потребовала отсечь голову Предтечи. Среди прочего в его письме есть такие слова: «…и усекновенная, мертвыми устами славила она имя Бога своего».

Бернар Клервоский молча выслушал святого отца, принял из его рук ветхий от древности пергамент и аккуратно развернул его.

— Как бы то ни было, — завершив чтение, наконец глухо произнес он, — святыня должна быть найдена и возвращена. — Бернар пожевал губами. — Возвращена нашей церкви.

* * *

Источник Сладкие воды слыл любимым местом отдыха всех сановных бездельников, выезжавших за столичные стены в поисках острых ощущений. Кабаны и олени, во множестве водившиеся в этих местах, были желанной добычей всякого охотника. Когда же сгущались сумерки, азарт погони сменялся обильным возлиянием тонких хиосских и родосских вин и охотой на дичь совсем иного рода. Казалось, сам похотливый козлоногий Пан толкает ловцов на все мыслимые безумства, порождаемые кудлатой головой лесного рогоносца.

Михаил Аргир прекрасно знал эти места, ибо в прежние времена сам не раз принимал участие в здешних скабрезных увеселениях. Спрятавшись близ тропы за расколотым молнией дубом, он напряженно высматривал намеченную жертву. Сумерки все более сгущались, поляна у воды была полна народу, и главное сейчас было не потерять из виду темнолицего Комнина. «Ну же, сосунок, — шептал он, — я знаю, ты пойдешь сюда». Тропа, возле которой начальник дворцовой стражи устроил засаду, еще немного вилась по лесу змеиным следом, затем от нее ответвлялась едва заметная стежка к уютному, заросшему диким виноградом гроту, где к услугам пылких влюбленных было заранее приготовлено мягкое ложе, благоухающее цветами. «Ну давай же, чего ты ждешь?!»

Михаил Аргир понимал, что, отправившись по этой тропинке, Мануил, вероятно, прихватит с собой какую-нибудь девицу. Но что в том за беда?! Несчастную легко можно оглушить, напав сзади. Она и понять ничего не успеет. А вот Комнину уже не уйти! Последние крошечные песчинки текут в часах его жизни! И когда сорвется в бездну небытия последняя — тогда-то он, потомок императора Романа III, и поднимет своих людей! Василевс не будет долго убиваться над телом сына — он ляжет рядом не позднее завтрашней ночи! Когда же оба Комнина будут мертвы, ничего не помешает новому императору взять в жены прелестную Никотею и тем самым лишний раз утвердить свое право на трон.

— Прочь, оставьте меня! — услышал он голос Мануила, звучавший в хоре других радостных выкриков. — Я ухожу. И не идите за мной, несносные! Вы меня утомили.

— Ну, вот и все, — прошептал Аргир, доставая из поясной сумки острый, как копейное жало, клык матерого вепря.

С поляны были слышны недовольные возгласы, просьбы остаться и не покидать приятную компанию, но топотирит палатинов их не слушал. Он видел, как отделилась от толпы худощавая фигура в длинном плаще с капюшоном, как юноша подхватил под уздцы коня и ступил на тропу. Этого андалузского жеребца командир дворцовой стражи приметил уже давно. Ему даже представлялось, что на попоне, его украшающей, изображен вовсе не герб Комнинов — две руки в лазоревом поле, держащие золотой императорский венец, а его собственный.

«Давай, — шептал знатный ромей, — давай же, подойди-ка поближе». Словно подчиняясь зову притаившегося в засаде душегуба, юноша сделал еще несколько шагов к расколотому дубу, прошел мимо и… Тело Аргира выпрямилось стремительно. Так бросается на антилопу притаившийся в засаде пардус. Рывок, и в одно движение опытный воин сбил наземь ничего не подозревающую жертву, перевернул лицом к себе, занес руку с клыком и обрушил ее на горло несчастного.

«Нет!» — пытался вскрикнуть тот, но не успел. Однако и первого звука, донесшегося до ушей Михаила Аргира, было достаточно, чтобы понять, что пред ним не Мануил Комнин. Испуганный конь в ужасе стал на дыбы и, почувствовав, что узда больше не держит его, с громким ржанием припустил со всех ног прочь с места расправы.

«Проклятие!» — Убийца зарычал от бессильной ярости и в негодовании отбросил в сторону окровавленное оружие. На земле перед ним, истекая кровью, толчками льющейся из разорванной артерии, лежал юный паж кесаря Мануила. Не разбирая дороги, Аргир кинулся прочь, не чувствуя ни хлещущих по лицу ветвей, ни укрытых в траве корневищ, норовящих броситься под ноги.

* * *

Великий князь Киевский молча внимал звучавшему в темноте голосу.

— …Иначе не устоять твоей земле. И труды жизни твоей канут без следа, словно дождь, пролившийся на бесплодный камень.

Владимир Мономах хмурился. То, что узнал он нынче в потаенном схороне, упрятанном от чужих глаз в подземелье княжьего терема, наполняло сердце его печалью. Жизнь покидала его, и хотя, глядя на Великого князя, еще никто не мог сказать, как мало отмерено ему небесами, сам он теперь знал об этом наверняка. Однако не скорый конец отпущенных ему дней тревожил государя. Мономах не страшился смерти. Он прожил немало лет и зачастую играл с костлявой в гляделки куда пристальнее, чем другие. Война и охота, козни сородичей и смертельные недуги — всему этому он давал укорот недрогнувшей рукой.

Куда хуже было другое: видение того, как Русь, что собирал он воедино все эти годы, опять станет подобна оленьей туше, раздираемой ненасытными волками, терзало его превыше ужаса смертной бездны и всех телесных мучений. Еще бы! Его первенцы, братья Мстислав и Святослав, могли бы даровать отцовское счастье всякому честному мужу. Но сейчас!.. Ни один не уступал другому силой и доблестью, ни один не ведал страха и сомнений. Ни один не признавал себя младшим!

— Что же мне делать прикажешь?! — тихо проговорил Владимир Мономах, хмуря тяжелые брови.

— Не стану приказывать, — донесся из темноты шелестящий, точно падающий лист, голос. — Доверься судьбе. Уж если дала она тебе двух сыновей, возрастом и ликом равных, пусть один будет усладой отцу, другой же — отрадой матери.

— Но Гита мертва, — словно решив, что ослышался, напомнил Великий князь, и усталое лицо его невольно дернулось от тяжелого воспоминания о давней утрате.

— Пред Творцом Вечности все прах, и все живо им, — тихо произнес незримый собеседник. — Пусть возрадуется дочь короля Гарольда.

* * *

Раскидистый платан, посаженный еще Романом III Аргиром во дворе его дворца, дарил спасительную тень в знойные полуденные часы. Но сейчас, в полуночной тьме, правнуку незадачливого государя было не до тени и не до семейных преданий. Одна из толстых ветвей покрытого буйной зеленью исполина подступала так близко к окну его опочивальни, что в один прыжок можно было взобраться как из дворцовых покоев на дерево, так и обратно. Еще совсем недавно Михаилу казалось, что он продумал все до мелочей: устроив в своем дому небольшую пирушку для нескольких приятелей, он подпоил их купленным у ловкой Мафраз сонным зельем и незаметно улизнул из дворца, оставив друзей и куртизанок любоваться снами, навеянными чудесным эликсиром. Однако дело не задалось: этот чертов паж — какая нелегкая понесла его отводить хозяйского коня?! И вот сейчас…

Чтобы покинуть дворец, огороженный высокой стеной, командир палатинов воспользовался потайным ходом, известным лишь немногим. Тем же путем он вернулся во дворец. Но стоило ему пройти шагов двадцать по ночному саду, как из-за деревьев послышался резкий окрик, и трое стражников, бряцая доспехами, выступили на тропу, преграждая ему путь. «Ну вот и все, — подумал было вельможа, но быстро спохватился. — Нет, они еще ничего не могут знать».

— Молодцы! — принимая вид отца-командира, одобрительно кивнул он. — Это хорошо, что вы не спите. Бдительность превыше всего! Хвалю. Утром зайдете ко мне.

Узнав военачальника, копейщики отсалютовали оружием. Михаил Аргир отправился дальше неспешной поступью, будто спустился ночью в сад с единственной целью — проверить, бодрствуют ли ночные стражи. На душе у него скребли кошки. Он гадал, заметили копейщики или же нет, что их командир всего несколько минут назад мчал по лесу, точно следом за ним гнался взбешенный рой диких пчел. Конечно, заметили, не могли не заметить! Размышляя подобным образом, топотирит палатинов добрался до заветного платана, подпрыгнул, хватаясь за ветку, подтянулся и в несколько движений оказался в своих покоях.

Факелы уже догорели, но света луны, пробивавшегося сквозь листву, вполне хватало, чтобы разглядеть посуду, расставленную на пушистом хорасанском ковре, устилавшем пол меж скрипучими ложами. Традиция, пришедшая еще с римских времен, гласила, что пиршественное ложе должно иметь свой голос, издаваемыми звуками участвуя в празднестве. Молчание подозрительно, как считали древние.

Михаил Аргир подхватил серебряный кувшин, полный хиосского вина и, не утруждая себя никчемной процедурой наполнения кубка, с жаром начал пить драгоценный дар виноградной лозы. Вино не пьянило. Михаил опустился на ложе, перекинул через свою шею руку спящей рядом куртизанки и поудобнее умостился на ее груди.

«Нужно заснуть, быстро заснуть, чтобы в тот час, когда смерть пажа обнаружится, меня нашли сладко дремлющим среди друзей и веселых красавиц!»

* * *

Император пристально глядел на человека, которого ему только что представил Иоанн Аксух. Смотрел, пытаясь прочитать грядущее в величаво спокойных чертах лица стоящего перед ним монаха. Сможет ли он справиться с той многотрудной задачей, от которой сейчас, возможно, зависит судьба империи? Весь его вид выражал смирение, но то не было смирением убогости, и это могло оказаться как полезным для задуманного, так и опасным. Кто знает, что вырвется на волю в тот час, когда под напором обстоятельств покров христианской благости разлетится в клочья? Если человек, оставив военную службу, ушел в монахи-отшельники, только ли нерушимая любовь к Богу двигала им? Или нечто иное?.. Что же? Негоже ему, покровителю истинной веры, спрашивать об этом слугу Господнего, а, пожалуй, стоило бы.

— Как звать тебя? — сурово поинтересовался Иоанн II.

— Георгий Варнац, государь.

— Почтеннейший логофет дрома известил меня, что прежде, чем удалиться от мирской жизни, ты служил мечу.

— То было давно, — склонил голову монах-василианин, — еще в те годы, когда ваш покойный отец воевал с герцогом Боэмундом. Затем я служил в Херсонесе.

— И что же заставило тебя сменить путь воина меча на стезю воина Духа Божьего?

— Слишком много крови льется вокруг, — смиренно опуская очи долу, вздохнул Джордж Баренс.

— Какой же чин ты имел?

— Я был протиктором.[6]

Иоанн II кивнул.

— Ты хорошо знаешь Херсонесскую фему?

— Хорошо, мой государь.

— Иоанн Аксух сказал, что на твою верность можно положиться, а твои познания в военном деле — не меньше, нежели в богословии.

— Это верно, — скромно кивнул монах.

— Можешь ли ты сказать мне, что написал о греческом огне император Константин Багрянородный в «Рассуждениях о государственном управлении»?

— В этой книге, — нимало не смущаясь внезапным экзаменом, негромко ответил испытуемый, — написанной в назидание сыну, император говорит: «Ты должен более всего заботиться о греческом огне, и если кто осмелится просить его у тебя, как просили часто нас самих, отвергай эти просьбы и отвечай, что огонь открыт был ангелом Константину, первому императору христиан». Великий император в предостережение своим наследникам приказал вырезать в храме на престоле проклятие тому, кто осмелится передать это открытие чужеземцам.

— Думаю, мне не стоит тебе говорить, — произнес Иоанн II, изрядно удивленный точностью цитаты, — что в наши дни эти слова звучат столь же насущно, как и в прошлом. Только благодаря греческому огню нам все еще удается сдерживать натиск неисчислимых воинств сарацин на Европу и франкских варваров на наши собственные земли. Однако буду честен с тобой. Очень скоро нашему могуществу может наступить конец.

— Господь не допустит поругания верных своих.

— Я тоже свято верую в это. И от того, насколько успешно справишься ты с делом, порученным ныне, во многом будет зависеть, явит ли Господь милосердие, или же настолько мы прогневили Всевышнего, что в годину тяжкого испытания он безучастно отвернется от нас.

При этих словах дверь тронной залы распахнулась, и в нее, сверкая чешуей доспеха, ворвался кесарь Мануил с обнаженным мечом и щитом в руках.

— Что это означает, сын мой? — Император вздрогнул и метнул гневный взгляд на вооруженного до зубов наследника престола.

— Это я хотел бы знать, что сие означает! — с порога выпалил Мануил Комнин.

Глава 3

Что англичанину бизнес, то французу афера, а нам, русским, — дело житейское.

Горевшие во мраке кельи свечи выхватывали то сложенные в замок руки с длинными нервными пальцами, то изможденное аскезой вдохновенное лицо с горящим взглядом темных, почти агатовых глаз. От зыбкого, раскачиваемого сквозняком пламени очи эти, казалось, сами были наполнены огнем. Впечатление еще более усиливалось напористой, точно горная река, речью настоятеля Клервоской обители.

— Где бы ни была сейчас глава святого Иоанна, она должна быть здесь. Наш мир гибнет. Римский понтифик, точно дитя, упивается новыми игрушками, привезенными ему из-за моря, в то время как христианская церковь поражена симонией,[7] блудом и распрями из-за земель, власти и богатства. С его попустительства наша величайшая победа обращается в проклятие для христианского мира.

Доблесть крестоносцев отвоевала у неверных Святую землю, Гроб Господень в наших руках! Но его святейшество больше заботит, сколько драгоценных тканей и благовоний привезут купцы из Триполи, нежели судьба воинства, истекающего кровью в боях с сарацинами. Где обещанная помощь? Сотни рыцарей попусту красуются силой пред своими дамами и ничтожными жонглерами-плясунами, позабыв о своих обетах, точно и не клялись они, получая золотую рыцарскую цепь и честной меч, обнажать клинок в защиту матери нашей, Первоапостольной Римской церкви.

Как садовник отсекает сухие ветки, дабы подарить жизнь и цветение ветвям здоровым, так мы должны взять на себя то, о чем столь неосмотрительно забывает ключарь Святого Петра!

— Но, брат мой, — тихо ответствовал ему аббат Сан-Микеле, — как же мы сделаем это?

— Крест Господень станет нам путеводной звездой, уста Предтечи откроют нам путь!

— Но где искать нам эту бесценную святыню? Увы, блаженный старец умер, не открыв нам места, где хранится это сокровище.

— Вряд ли он о том знал. — Бернар Клервоский резко мотнул головой, то ли отгоняя подкрадывающуюся дрему, то ли напрочь отрицая нелепое предположение, что сия тайна могла быть известна простому оруженосцу. — Но если Господь желает, чтобы мы нашли главу Иоанна, он откроет мыслям нашим верное направление.

— Сие было бы чудом.

— Не стоит молить Всевышнего о чуде всякий раз, когда следует лишь немного пораскинуть своим умом. Посуди сам, брат мой. Харальд Хардрада мог взять священную реликвию с собой, когда отправлялся вместе с Тостигом завоевывать Британию, а мог оставить ее на родине.

— Верно, — подтвердил аббат Сан-Микеле.

— В любом случае, она надежно охранялась и не могла попросту затеряться.

— И с этим не поспоришь.

— Если Харальд взял ее с собой, то, вероятнее всего, глава Крестителя попала к его врагу, королю Англии, Гарольду Годвинсону.

— Судя по тому, как далее повернулась его судьба, вряд ли.

— Вряд ли, — согласился пламенный ревнитель христианства, — но все же может быть. Вильгельм Завоеватель высадился в Британии так скоро и неожиданно, что у Гарольда могло попросту не оказаться времени, чтобы разобраться с трофеями.

— Да, такое могло случиться.

— Следовательно, после достопамятной битвы при Гастингсе реликвия могла либо оказаться в руках герцога Нормандского, либо остаться у наследников, вернее, наследниц короля Гарольда. Если она и впрямь очутилась у Вильгельма Завоевателя, то надо сказать, что обретение святыни ничем не было ознаменовано. Она не была помещена в храм, да и, судя по всему дальнейшему бесчинству, творящемуся в английском королевстве, благодать Господня не пребывает над властителями его.

Отец-настоятель молча кивнул. Происходившее на берегах Туманного Альбиона действительно наводило на мысль о том, что, умирая, король Гарольд и впрямь, как о том шептались, успел проклясть своих врагов.

До конца дней захвативший трон Вильгельм Нормандский не ведал покоя. Сменивший его на троне Вильгельм Рыжий погиб на охоте при весьма странных обстоятельствах, по слухам, наткнувшись на собственную стрелу. Оставив распластанное тело лежать посреди леса, младший брат короля, Генрих, умчался в Лондон и, приставив меч к горлу лорда-канцлера, без лишних слов заставил того отдать печать и ключи от казны. По закону права на трон перешли к старшему из братьев, герцогу Роберту Нормандскому, но тот был далеко, в крестовом походе, и Генрих решил не смущаться такой малостью, как закон. Вернувшись, брат попробовал было отнять положенное ему по праву, но герою-крестоносцу на этот раз не повезло. Его войско было разбито, и сам он влачил свои дни в «братской» темнице. На этом список бесчинств короля-самозванца не завершился. Чего стоит только женитьба на монашенке, едва ли не силой увезенной из монастыря!

Нет, положительно, святыня не могла оказаться в столь злодейских руках.

— Конечно, трофеем мог завладеть кто-нибудь из баронов, но и тогда скорее всего мы бы об этом уже знали.

Аббат Сан-Микеле утвердительно кивнул.

— Стало быть, вероятней другое. Святыня покинула те места, где наличествуют наши глаза и уши. Я спрашиваю себя, могла ли она сделать это? И с грустью отвечаю — могла. Дочь короля Гарольда, именуемая Гитой, была спасена и после скитаний оказалась при дворе короля свеев. — Бернар Клервоский остановился, обдумывая, верен ли ход его рассуждений. — Да, именно так. Супругой короля свеев в те годы была Элисиаф, или же, по-иному, Елизавета, вдова Харальда Хардрады. Таким образом, две ветви наших размышлений здесь сходятся в одну: осталась ли голова Крестителя у вдовы, или же ее заполучила дочь короля Гарольда, реликвия была там!

— Быть может, у свеев она и нынче? — предположил его собеседник.

— Нет, — покачал головой Бернар, — оттуда она ушла, и я могу сказать куда.

— Куда же? — зачарованно поинтересовался аббат.

— Королева Елизавета позаботилась о судьбе нищей изгнанницы и выдала ее замуж за своего племянника, Владимира Мономаха, нынешнего кесаря рутенов, или, как их еще величают, русов. С тех пор как он женился, его путь к трону и все дальнейшее царствование есть непреложное подтверждение моих предположений. Я почти уверен, что глава Предтечи там.

— Непостижимо! — настоятель Сан-Микеле всплеснул руками. — Воистину нет тайны, глубь которой вы бы не прозрели боговдохновенной мыслью своей!

— Пустое! — резко отмахнулся Бернар. — Пока что все это лишь досужие размышления. Пошлите гонца к де Пайену. Нам весьма срочно понадобится один из его рыцарей, верный сын матери нашей церкви, отважный и разумный, но все же не слишком известный среди прочих воинов христовых. Не следует привлекать к нему лишнее внимание. Он должен быть верен нашему делу настолько, чтобы без колебаний отправиться в самое гнездо схизматиков, дабы отыскать святыню и, буде на то воля Божья, вернуть ее в руки слуг Господних.

* * *

Севаста Никотея готовилась к отъезду. Ее ждала огромная страна, омываемая теплым морем с одной стороны и студеным — с другой. Из этой страны везли прекраснейшие меха, отличный воск и сладчайший мед, но сие было, увы, почти все, что она знала о загадочных северных землях по ту сторону моря. Впрочем, известна была Никотее и еще одна малоприятная для ромейской империи деталь — время от времени из владений, которые она уже числила своими, к стенам Константинополя приплывали неисчислимые воинства, и только благодаря небесному заступничеству удавалось защитить столицу от набега. Но так было в незапамятные времена, когда она еще не стала женой кесаря рутенов. Теперь, дай только срок, все изменится — она еще возьмет свое! Она свяжет воедино владения рода мономашичей и метрополию, как того желает ее дядя, но совсем не тем образом, каким он надеется.

Черноокая Мафраз неслышно появилась в покоях госпожи и, преклонив колена у ее ног, зашептала возбужденной скороговоркой:

— Во дворце толкуют, что убит Алексей Гаврас, племянник дуки Трапезунта и сын могущественного правителя Херсонесской фемы.

— Паж Мануила? — так же чуть слышно произнесла удивленная севаста. Ее наперсница молча кивнула.

Племянница императора закрыла лицо руками так, что со стороны могло показаться, будто она прячет непрошеные слезы. Однако слез не было и в помине. Никотея просто не могла сдержать горькую досаду. Она не сомневалась, кто отправил к праотцам ни в чем не повинного юношу. Тот прибыл в Константинополь чуть более месяца тому назад и еще не успел обзавестись врагами. Во всяком случае, такими, что бы желали его смерти. Конечно же, удар предназначался не ему, а его господину. И конечно же, ударил этот влюбленный дурак Михаил Аргир. Кому, кому, спрашивается, это было нужно? На что он надеялся?! Эти мужчины… Почему Господь, наградив их силой, не позаботился уделить хоть толику ума?

Он что же думает, если ударом кулака валит коня, то и власть Комнинов может сокрушить, взмахнув рукой? Власть нужно не только захватить, но и удержать! А этого с отрядом дворцовой стражи не сделаешь. Он так был нужен здесь, тайно ненавидящий императора и его черномазого сынка! Теперь же из-за своей безмозглой горячности он превращается в обузу, причем в опасную, напитанную ядом обузу. Всякое соприкосновение с кровавым глупцом с этого часа может грозить смертью. Если вдруг его схватят, пыточных дел мастера вытянут, чего это вдруг командир дворцовой стражи решил позабавиться охотой на сына василевса. Конечно, ее не в чем упрекнуть, она — маленькая наивная девочка с большими глазами и нежной, чуть удивленной улыбкой.

Глаза Никотеи тут же распахнулись и губы сами собой приняли заказанное выражение. Но можно не сомневаться: Аргир признается в своей глупой страсти и она будет под подозрением. Нет, это ей ни к чему, особенно сейчас, когда покровительница Ника, расправив крылья, летит, факелом указывая ей путь.

Никотея нашла взглядом икону с ликом девы Марии и перекрестилась. Проведя несколько лет в постах и молитвах, под бдительным надзором белых сестер, она искренне считала себя доброй христианкой, что, впрочем, не мешало ей чтить крылатую Нику Победоносную.

Что ж, Аргир сам виноват. Не стоило ему спешить. Теперь же ей придется тоже поторопиться, чтобы помочь любезному дяде отыскать злоумышленника. Конечно, надо бы тщательно продумать, что она станет говорить василевсу. Но пустое, это она сделает по ходу разговора. Она всегда умела быстро принимать решения.

— Мафраз! — Никотея положила руку на плечо служанки. — Пусть императору передадут, что я срочно прошу его об аудиенции.

— Слушаюсь, моя госпожа. — Персиянка склонила голову и, пятясь, исчезла из покоев.

«Так. — Никотея подошла к шахматной доске, выложенной пластинами слоновой кости и эбенового дерева. — Предположим, что командир дворцовой стражи — участник большого заговора. Что он за фигура? Несомненно — слон! Такой же мощный, прямолинейный, не имеющий собственной воли. Теперь остается придумать, кто в этой игре мог бы считаться ферзем и кого прочат в императоры».

* * *

…Колокола звенят над градом Киевом, меда льются вековые, а от запаха яств кружится голова и у сытого. Нынче в княжьем тереме государь Руси Всевеликой Владимир Мономах празднует славную победу богатырей-сынов над степными ордами…

Пиршественные столы ломились от уставлявшей их снеди. Лебеди с золочеными клювами в блистающих коронах плыли на серебряных блюдах по шитым диковинными цветами скатертям. Кабаны чинно возлежали на огромных тарелях, держа в пасти наливное яблочко. Осетры тянулись вдоль столешниц так, что начни величать гостя, идучи ему навстречу от рыбьей головы, так к хвосту, пожалуй что, только и закончишь.

По обе руки от Великого князя сидели честные мужи, славные витязи земли Русской, Мстислав Владимирович да Святослав Владимирович. Ликом они едины, ростом сходны и статью неотличимы. На каждого глянешь — залюбуешься, а на двоих-то — и подавно бы любоваться, когда б не дружины их, а в них — бояре да нарочитые мужи, и каждый силой и славой готов с любым тягаться, а уж тем паче со всяким, кто по ту сторону стола.

— …Вот, стало быть, повел я рать к Саркелу, а там, как ты, отец, и молвил, пустехонько, бабы да старики. Мы, не мешкая, в плавнях схоронились, а чуть свет — глянь, пыль по степи до неба поднялась. Хан Буняк из набега на ясов ворочается. С ним полон и всякого добра несчитано-немеряно. Тут мы им на кичку-то сарынью и упали. Сколько от мечей наших полегло — и не счесть. А от стрел да копий — и того более… — осушая медвяную чашу, вещал Мстислав Владимирович.

— Эка невидаль! — хмыкнул брат его, Святослав. — Сонному хану кровь пустили да рухляди ясской возы умыкнули. То ли дело мы! Под самую Шарукань половцев гоняли, на Змиевых Валах головы им рубили, чтоб неповадно впредь им было в землях наших озоровать. Шургай-хан двух сынов выдал нам в полон да кровью их поклялся впредь рубежа, ему начертанного, не преступать. Все, батюшка, так сложилось, как ты сказал. — Святослав поднял чеканный кубок. — Здрав будь многие лета!

Владимир Мономах важным кивком ответил на заздравную речь сына. Победы не радовали его. Уж сколько раз сам он возвращался домой под этакий колокольный звон, сколько раз мудрый совет его помогал одолеть любого ворога, откуда б тот ни появился. И братья, и сыновья его нынче ходили в любимцах у провидения, да только, того гляди, великой ценой придется заплатить за нынешние пиры да полоны.

— Эк ты молвил, братец, — насупился Мстислав, — сущую нелепицу сболтнул! У Буняка-то войско небось вдвое было, не то что у Шуграйки плюгавого!

— Цыть! — рявкнул, поднимаясь из-за стола, Владимир Мономах. — Почто, сыны мои, из края в край славные, петухами друг на друга скачете, по что волками зыркаете?! Выкиньте дурь из голов! Ступайте за мной! Слово вам желаю молвить.

* * *

Иоанн II, наследник цезарей, с угрюмым напряжением глядел на сына. «Если бы это был заговор и он желал убить меня, то вряд ли бы сейчас остановился посреди тронного зала. Здесь важно все сделать быстро, пока самого не проняла жуть от содеянного. Остановился — значит робеет, сам не ведает, что предпринять дальше. Тогда зачем этот маскарад?!»

— Что беспокоит моего сына и наследника? — наконец веско проговорил он, увещевающее качая головой. — Враг у стен Константинополя?

— Я тревожусь за свою жизнь, отец! — запальчиво бросил молодой Комнин. — Меня хотят убить. Даже здесь, во дворце, я не чувствую себя в безопасности.

— И поэтому ты пришел сюда в доспехах, точно собираясь идти в бой?

— Да, мой отец и государь. Кроме того, я привел сотню букелариев[8] и впредь намерен везде ходить с ними.

— Это прискорбно, — качая головой, вздохнул Иоанн II Комнин. — Всякому известно, что василевс ромеев и его наследник — желанный трофей для великого множества злодеев. Мы окружены врагами, мой дорогой сын, этого, увы, не изменишь. Но даже в таком случае следует помнить, что кесарь, повсюду шествующий за стеной телохранителей, вызывает лишь насмешки и подозрение в трусости. Государь может быть убит, если такова судьба и воля Господа, но он не имеет права давать своим подданным основания для презрения. Поведай мне, что случилось. Я полагаю, мы сможем разобраться в твоей беде.

— Сегодня ночью был убит Алексей Гаврас.

— Сын архонта[9] Херсонесской фемы? — Лицо василевса помрачнело. — Это очень скверно.

— Отец, погоди! Ну при чем здесь его родство?! — снова взорвался Мануил. — Алексей был назначен мне в пажи. Я велел ему отвести перековать коня. Уверен, что в темноте убийца принял его за меня. Он, должно быть, отлично знал и эти места, и то, как все проходит обычно на Сладких водах. Он просто не мог предположить, что кто-то станет возвращаться ночью в город.

— Конечно, — согласно кивнул император, — ворота закрыты.

— Кузни есть и по эту сторону ворот.

«Он начал опускаться до мелочей, — удовлетворенно подумал император, — стало быть, главная опасность уже позади».

— Да, это так.

— Убийца пытался утаить следы, он пробил горло бедного юноши клыком дикого вепря. Мы нашли этот клык неподалеку.

— Стало быть, душегуб был неопытен, иначе вряд ли он бы бросил свое оружие на месте преступления. Быть может, молодой Гаврас не поделил с кем-то одну из местных прелестниц? — Император хлопнул в ладоши, подзывая слугу. — Сообщите Михаилу Аргиру, что я желаю его видеть.

* * *

Ксенохийон,[10] называвшийся «Золотой рог», располагался почти у самого берега обширной бухты, носившей то же имя. Здесь останавливались паломники, шедшие прикоснуться к гробнице императора Константина по дороге к святым местам далекого Иерусалима. Они были согласны на любые, самые скверные условия проживания, искренне веря, что питание черствыми лепешками и кислым вином, вкупе с прелой соломой вместо постели, несказанно приближают дух пилигрима к горним высям.

Однако кроме убогих странников-землетопов встречались и те, кто, сойдя на берег с корабля, желал вкусно поесть и хорошо выспаться, прежде чем продолжить далекое путешествие. Для таких в странноприимном доме имелись отдельные покои, отгороженные глухой стеной от приюта босоногих пилигримов. Но и здесь в обеденные часы было довольно многолюдно.

Человек, сидевший за столом в углу, казалось, старался не привлекать к себе внимания. И все же благородные посетители «Золотого рога», сами того не замечая, не спешили занимать свободные места рядом с ним. Ни в лице, ни в фигуре его не было ничего особенно грозного. Одежда чиста, хотя и слегка потерта, кинжал у пояса не слишком роскошный — обычное дело для человека, пустившегося в странствия… И все же места рядом с ним пустовали.

От этого человека исходило неуловимое ощущение смертельной опасности. Так излучает угрозу мирно свернувшаяся на камне африканская кобра.

Самого же «смиренного» путника подобные мелочи, казалось, абсолютно не волновали. Он сидел, повернув обветренное лицо к распахнутому окну, и любовался то ли видом бухты, то ли стоящими в ней кораблями, то ли старинными мощными башнями, закрывавшими выход в море. Между ними каждую ночь протягивалась огромная толстенная цепь, делавшая бухту неприступной для кораблей врага и надежно оберегавшая Константинов град от непрошенных гостей.

«Впрочем, — молчаливый посетитель „Золотого рога“ усмехнулся одними уголками губ, — ничто так не способствует падению крепости, как вера в ее неприступность. Поговаривают, что много лет тому назад некий варяг-наемник, в недобрый час приглянувшийся какой-то местной императрице, сбежал отсюда, прихватив пару дромонов с сокровищами и племянницу василевса. И никакая цепь не смогла его удержать! Разогнав корабль, смельчак попросту въехал на цепь, в тот же миг его люди перетащили груз в носовую часть, так что тот взял да и перевалился через преграду. Второй галере, правда, куда меньше повезло. Она раскололась пополам и пошла на дно».

Мужчина без суеты, но очень быстро повернулся, скорее ощущая спиной, нежели слыша чье-то приближение.

— Не желаете ли реликвии из Святой земли? — скороговоркой затараторил человек в запыленном, пропахшем многодневным потом одеянии паломника.

— Вот здесь, — он достал мешочек, — горсть земли с Голгофы, а это — кусочек мозаики из дворца царя Ирода. Посмотрите, он до сих пор хранит след крови Предтечи!

— Давай погляжу. — Нелюдим протянул руку.

— Вот. И вот. — Паломник спешно передал доверчивому простаку свой драгоценный товар. — Сами убедитесь — красное, не оттирается ничем. — Он склонился, чтобы лучше указать легковерному слушателю, куда ему следует направить взор. — У нас новости, — тут же зашептал торговец, забывая о принесенных реликвиях, — ночью убили Алексея Гавраса, его отец — архонт в Херсонесе и Готии, дядя — стратиг и дука Трапезунта. Вряд ли им понравится.

Покупатель молча кивнул, разглядывая плоский зеленый камешек с красным пятном, и наконец чуть слышно произнес:

— Далее.

— Хозяин велел передать, что василевс намерен отправить к русам большое посольство. Кто станет во главе, еще не известно, но одно ясно — Иоанн желает видеть русов союзниками.

— Пусть узнает подробности, — задумчиво потирая сложенными перстами орлиный нос, тихо проговорил благосклонный слушатель. Затем полез в кошель, достал пару серебряных монет и кинул на стол.

— Я беру это.

— Хорошо бы приба… — начал продавец экзотического мусора, но осекся, перехватив устремленный на него взгляд холодных, пронзающих, точно пики, глаз.

Дождавшись, пока осчастливленный монетами пилигрим скроется из виду, немногословный клиент бросил еще один денарий на стол и, оставив недопитый кубок вина, неспешной походкой направился в покои, отведенные для состоятельных господ.

Там его ждали. Стоило нелюдимому посетителю обеденной залы прикрыть за собой дверь, как невысокий круглолицый человек, судя по одежде, куда более достойный этих апартаментов, нежели счастливый обладатель баснословной святыни, бросился к нему, не скрывая волнения.

— Ну что?

Вопрошаемый молча кивнул.

— Встреча состоялась? — суетился толстяк.

— Да. Все так, как я и предполагал. Император ищет помощи у русов. Больше ему не у кого.

— Это очень некстати. — Коротышка возбужденно забегал по комнате. — У нас есть свои интересы на том берегу Понта.[11] До той поры, пока Венеции не удастся прекратить регулярный подвоз зерна из Херсонеса, ромеев не сломить.

— Я знаю. Но до этого еще далеко. Мой человек принес хорошую новость. И не будь я Анджело Майорано, если у василевса из его чертовой затеи что-то выйдет.

— Ты, что же, намерен захватить корабль с посольством? — Всплеснул руками тайный агент воспетой поэтами жемчужины Адриатики.

— Зачем же? На то есть наши друзья сицилийцы и наши враги турки. Пусть они займутся охотой. А я займусь добычей. Передай дожу, что Венеция может ни о чем не беспокоиться, союзу между ромеями и рутенами не бывать. Это обойдется вам в тысячу ливров, но, полагаю, оно того стоит.

— О, конечно, дон Анджело, несомненно!

— Вот и прекрасно. По рукам.

Глава 4

Саперы ходят медленно, но обгонять их не стоит.

Шедший перед Владимиром Мономахом палатничий распахнул дверь в княжью светлицу и отпрянул в сторону, дабы не затруднять проход государя и его сыновей.

— Здесь постой, — мрачно кинул верному слуге Мономах, решительно переступая порог, — погляди, чтоб никто не приближался.

Княжий тиун молча поклонился и встал у самой лестницы, скрестив на груди руки. Пожилой властитель Киевской Руси быстрой, упругой походкой воина прошел через комнату, перекрестился на образа и опустился в резное кресло с вызолоченными подлокотниками.

— Ну, что скажете, сыны мои старшие? Вновь свару затеяли?

— Бес попутал, батюшка, — понурив голову, вздохнул Мстислав.

— Да речи ж — тьфу! — попытался было оправдаться другой. — Язык — он что помело, а так я за брата кому хошь кровь пущу!

— Ишь ты, пущала выискался, — гневно скривился Владимир Мономах, — хороши вояки.

Статные бородачи-витязи слитно вздохнули, опасаясь поднимать не раз глядевшие в лицо погибели глаза на крутого в гневе отца.

— Ладно уж, — грозный правитель русов махнул рукой, — не до пьяной брехни сейчас, не за тем я вас звал, чтоб за глупое ребячество хворостиною стебать. Слушайте да на ус мотайте, ибо от того, что ныне услышите, многие жизни зависеть будут.

— Внемлем тебе, батюшка, со всей покорностью, — поклонился Мстислав, и брат вторил ему.

Владимир Мономах еще немного помолчал, подбирая слова.

— Стоит ли сказывать вам, что лет мне уже немало. Сколько еще проживу, одному Богу ведомо, а только силы уже, чую, не те, что прежде были.

— Отец!.. — встрепенулся было Святослав.