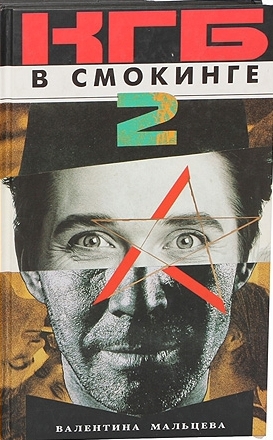

Мальцева Валентина

КГБ в смокинге-2: Женщина из отеля «Мэриотт» Книга 1

ОТ АВТОРА В КАЧЕСТВЕ КОРОТКОГО ПРЕДИСЛОВИЯ

Моей маме с надеждой, что она успеет прочесть эту книгу

После выхода в свет первых двух томов романа «КГБ в смокинге» мне чаще всего задавали один вопрос: «Что в твоей книге правда, а что — вымысел?» И всякий раз мне приходилось, — очевидно, в силу серьезного срастания с образом своей героини, — отвечать вопросом на вопрос: «А что, по-вашему, правда, и что — вымысел?» Уверяю вас, подобная реакция вовсе не означает желание уйти от прямого вопроса. Мне доводилось встречать людей — пожилых, умных и достойных, отсидевших всю войну в тылу, где-нибудь в Ташкенте или Караганде в силу вполне объективных причин — слабого здоровья, неспособности к несению воинской службы, особой ценной гражданской специальности и прочего. Однако потом, после Победы, эти люди начали терпеливо возводить каркас СВОЕГО, индивидуального мира — мира несбывшихся надежд, нереализованных планов, не испытанных ощущений… Они терпеливо, год за годом, облицовывали это ирреальное, созданное только игрой собственного воображения, здание гладкими, надежно состыкованными подробностями о том, как по приказу пьяного комбата они штурмовали высотку где-то под Сталинградом, закапывались в траншею, когда их утюжили немецкие танки, или глухой смоленской ночью переползали линию фронта, чтобы вернуться к своим с «языком»… Но самое невероятное заключается в том, что по истечении десятков лет эти люди искренне верили, что на самом деле ВСЕ ТАК И БЫЛО. Рассуждая формально, сказанное ими детям, внукам, любимым женщинам — ложь, грубое искажение реальности. Но кто швырнет камень в человека, который искренне хотел быть востребованным историей, собственной совестью, своим представлением о том, какой именно должна быть его личность?

Возвращаясь к своим весьма скромным литературным пробам, могу сказать то же самое: я верю в то, что все написанное мной — правда. Настолько, насколько может быть правдой любое литературное произведение, созданное по законам вполне определенного жанра и описывающее события, еще окончательно не размытые пеленой Времени. В противном случае, не было бы никакого смысла вводить в книгу Андропова и Брежнева, Картера и Цвигуна, Устинова и Пономарева… Что же касается РЕАЛЬНОСТИ главной героини, ее внутренних противоречий, изломанной судьбы, а главное, тяжести выпавших на ее долю жизненных испытаний, то лучшим ответом может служить реакция сотен тысяч людей, которые прочли мою первую книгу и, надеюсь, найдут в себе мужество повторить этот беспримерный подвиг.

«КГБ в смокинге-2» — прямое продолжение первых двух книг. Вместе с тем, это совершенно самостоятельный роман, со своей канвой, исторической линией и литературными приемами. Мало того, рискну предположить, что человек, пропустивший первые две книги и прочитавший этот двухтомник, вполне может увидеть совершенно ИНУЮ Валентину Мальцеву. Интервал в написании двух романов составил без малого три года — срок вполне достаточный, чтобы вместе со стремительно меняющимся миром изменился и сам автор. Совершенно нормальное явление для нашего ненормального мира.

И последнее.

Вокруг меня и на отдаленном расстоянии, в России и США, в Израиле и Германии живут, заботятся о родителях и детях, любят, борются с нуждой, строят воздушные замки и отчаянно матерятся несколько десятков мужчин и женщин, без которых все в моей жизни, в том числе и эта книга, теряет изначальный смысл. Приводить их имена страшно: а вдруг случайно выпадет какое- то близкое, очень дорогое мне имя, и к миллионам несправедливостей, происходящим вокруг нас каждую секунду, прибавится еще одна, с моей точки зрения, совершенно непоправимая? А потому я, не называя имена дорогих мне людей, просто признаюсь им в своей любви. В надежде, что они меня поймут, не перестанут любить и обязательно простят…

Пролог

МОСКВА. ПЛОЩАДЬ ДЗЕРЖИНСКОГО. ЗДАНИЕ КГБ СССР

Февраль 1978 года

— Доброе утро, Юрий Владимирович! — тон Андрея Александрова-Агентова, помощника Генерального секретаря ЦК КПСС, был абсолютно ровным, без излишнего пиетета и в то же время достаточно уважительным. Подобная тональность вырабатывается годами терпеливого выживания, а также шлифовки характера и манер при очень большом, ни разу не оступившемся в своей политической карьере, начальнике и свидетельствовала о высочайшей степени придворной выучки. Александров, работавший в 1963–1964 годах инструктором Международного отдела ЦК КПСС, курировавшего социалистические страны, уведомлял о поручениях своего всесильного шефа только членов и кандидатов в члены Политбюро.

— Доброе… — Андропов взглянул на кварцевые часы, вмонтированные в торцевую стену его огромного кабинета на Лубянке — 8.38.

— Вы могли бы к девяти быть у Леонида Ильича?

— Буду.

— До свидания, Юрий Владимирович.

— Всего доброго.

Положив трубку кремлевской «вертушки» — единственного из трех десятков аппаратов, стоявшего отдельно, непосредственно под левой рукой, Андропов на секунду задумался. Не было сказано ничего, кроме времени аудиенции. Следовательно, Брежнев решил встретиться с ним внезапно, возможно, даже несколько минут назад. В противном случае Андропова предупредили бы об этом накануне или, в крайнем случае, с самого утра — Александров, державший в своей гордо посаженной седой голове график работы и привычки всех без исключения членов и кандидатов в члены Политбюро, естественно, знал, что Юрий Владимирович Андропов никогда не входил в свой служебный кабинет на площади Дзержинского позднее восьми утра. Да и потом, Александров, опытный кремлевский диспетчер и знаток сановного протокола при Генеральном секретаре ЦК КПСС, никогда бы не поставил такую значительную фигуру, как председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР, в унизительное положение, при котором члена Политбюро уведомляют о встрече с Генеральным секретарем партии всего за двадцать минут.

Будь у Юрия Андропова другой характер и не столь принципиальные взгляды на жизнь, он, подобно многим аппаратчикам самого высокого ранга, легко заполучил бы рычаг воздействия на такую, вроде бы, «автономную» фигуру, как личный помощник генерального секретаря ЦК КПСС. Андропову было доподлинно известно, что Александров вовсе не святой и охотно делится «бытовой» информацией о настроении, колебаниях и кое-каких планах своего могущественного патрона, связанных с кадровыми перемещениями, с некоторыми членами Политбюро. Не безвозмездно, естественно, хотя Александров абсолютно ни в чем не нуждался, а в обмен на милые сердцу любого советского человека, даже такого обеспеченного, как помощник генсека, пикантные безделушки вроде бриллиантового кольца в день рождения супруги или как нельзя кстати приуроченные к Новому году пару-тройку ящиков коллекционного коньяка с полным набором фруктов из экзотических южных республик. Однако председатель КГБ СССР никогда не позволял себе опускаться до подобного уровня получения информации. И вовсе не потому, что был снобом или идеалистом. Двенадцать лет, проведенные в самой гуще коварных планов, секретов, бесчисленных интриг и государственных тайн, многие из которых давали Андропову поистине безграничную власть над огромным и казавшимся абсолютно защищенным миром, научили его с должным уважением относится к любому способу получения секретной информации, каким бы циничным, безнравственным или откровенно грязным он ни был. Однако в случае с Александровым и несколькими его коллегами Юрий Андропов знал то, что было недоступно многим членам Политбюро: в общем-то невинные, но, как правило, содержащие в себе некое информационное зерно, фразы, «утекавшие» из легендарного кабинета на Старой площади по якобы болтливости помощника Генерального секретаря, на самом деле строго дозировались и направлялась по конкретным адресам самим Леонидом Брежневым, тщательно проверявшим, как действует эта с виду малозначительная, а подчас откровенно чепуховая информация на его ближайшее окружение и к чему она в итоге приводит.

Юрий Андропов всегда подозревал, что этот не очень хитрый, но весьма эффективный тактический прием Брежнев позаимствовал из арсенала Иосифа Сталина, мрачного гения внутриполитических интриг и всевозможных политических ловушек, частенько использовавшего своего личного помощника Александра Поскребышева в подобного рода «утечках» закрытой, строго секретной информации…

Надо сказать, что в тесном кругу членов Политбюро сама тема отношения к Сталину по традиции являлась вопросом тонким и чрезвычайно щепетильным. Все высшие партийные функционеры из ближайшего брежневского окружения, которые зачастую компенсировали серьезные пробелы в образовании и общечеловеческой культуре скорпионьей интуицией и непостижимой для нормального человека способностью угождать и приспосабливаться, прекрасно понимали, что по своим взглядам, складу ума и жизненному опыту Брежнев просто не мог не боготворить как характер, так и стиль политического руководства Сталина — в конце концов, он был типичным представителем того самого военного поколения, для которого фанатичная любовь вождю и слепое повиновение его железной воле являлись своего рода индульгенцией, прощавшей ее обладателю и подлость, и предательство, и даже садизм. О прямом хрущевском «наследии» — недолгом периоде эмбриональной советской демократии — Леонид Ильич Брежнев размышлял исключительно редко, как правило, скороговоркой, опустив глаза… В эти редкие моменты Генеральный секретарь очень напоминал человека, стесняющегося признаться в том, что вынужден регулярно принимать на ночь слабительное. Даже в застолье, окруженный единомышленниками, неизменно смотревшими ему в рот и изначально готовыми принять любую фразу Генерального секретаря ЦК КПСС за некий перл марксистско-ленинской философии и партийной прозорливости, Леонид Брежнев практически не допускал разговоров о Сталине — ни хороших, ни тем более критических. А если, очень редко, эта тема все-таки возникала, то суровое, с неизменно насупленными бровями и по-азиатски выдающимися скулами лицо Брежнева моментально принимало так не свойственное этому сложному, многоплановому человеку мечтательно-ностальгическое выражение.

Юрий Андропов хорошо помнил заседание Политбюро, в середине семидесятых годов, на котором Брежнев осадил своего «заклятого друга», первого секретаря Московского горкома партии Гришина, неожиданно резко выступившего против расстрельного приговора крупному деятелю «теневой» экономики (впрочем, для Андропова это заступничество неожиданностью не было — он-то прекрасно знал, что большая часть валюты, драгоценностей и антиквариата, приобретенных на деньги от «цеховых» операций, перекочевывали через подставных лиц непосредственно в сейфы первого секретаря МГК КПСС). Гришин тогда долго и путано говорил о нормах правовой демократии в условиях развитого социализма, о гуманизме и неразрывной связи с массами и, скорее всего, — как это уже было не раз, — сумел бы отстоять своего человека, если бы не обронил крайне неосторожную фразу о симптомах возвращения к «сталинским методам». В ту же секунду лицо Брежнева, еще мгновение назад вальяжное и источавшее мужицкую благожелательность, жутко побагровело.

Гришин понял, что сморозил глупость, но было уже поздно. Воцарилась зловещая пауза. Генеральный демонстративно медленно поднял хрустальный стакан с боржоми, осушил его до дна, после чего, ни к кому лично не обращаясь, хрипло процедил: «В старые времена на Руси мужик, который не храпел, мужиком не считался. Бабы об этом говорили так: «Коли храпит, значит, есть мужчина в доме. Так вот, Сталин, к вашему сведению, товарищ Гришин, храпел до последнего дня! Может быть, потому и не проспал ничего, а?..»

Через трое суток «гришинского» цеховика расстреляли.

Тот факт, что сам Александров охотно участвовал в этих брежневских мини-спектаклях, убеждал Андропова в том, что помощник генсека был плохо знаком с новейшей советской историей: Александр Поскребышев, молчаливая тень своего страшного хозяина, бесследно исчез через несколько дней после скоропостижной смерти Генералиссимуса. Если бы Александров это знал, то, по всей вероятности, переложил бы столь сомнительную функцию на какого-нибудь другого, стоящего на ступень ниже, чем он, помощника Генерального секретаря ЦК КПСС.

…Андропов еще раз взглянул на часы, не глядя на боковую приставку к огромному письменному столу с четырьмя рядами телефонных аппаратов, протянул руку, взял трубку красного телефона, после чего полуобернулся в крутящемся кожаном кресле с высокой спинкой и специальным подголовником и набрал три цифры на диске с выпуклым золотым гербом Советского Союза. После двух длинных гудков на другом конце провода прорезался скрипучий старческий баритон.

— Громыко слушает!

— Доброе утро, Андрей Андреич.

— Юрий Владимирович?

— Меня вызвали на девять…

В трубке несколько секунд помолчали.

— Позвоните мне, когда вернетесь, — пробурчал наконец Громыко.

— Значит?..

— Естественно! — голос Громыко стал чуть резче. — Я в кабинете с половины восьмого…

— Всего доброго, Андрей Андреич.

— И вам того же, Юрий Владимирович…

Положив трубку, Андропов снял очки и начал чисто механически, как он делал это всегда в затруднительных, требующих максимальной концентрации внимания и мысли моментах, протирать стекла очков кусочком тонкой замши. Мысли его, словно талые воды, не встречающие на своем пути бетонных плотин времени, стремительно унеслись почти на двенадцать лет назад, в далекий уже май 1967 года, когда он, еще сравнительно молодой, пятидесятилетний секретарь ЦК КПСС по идеологии, был назначен решением Политбюро на пост председателя КГБ СССР. По кремлевской табели о рангах — святая святых любого кадрового перемещения в высших эшелонах, в соответствии с которой конкретному руководителю строго отмерялась конкретная доза власти, почитания и благ, — это было не просто значительное повышение, а нечто несравненно, несоизмеримо большее. Практически это был последний, самый ответственный и смертельно опасный шаг Юрия Андропова, который ему предстояло сделать на пути к ВАС — Вершине Абсолютной Власти.

Сколько же их было всего?..

Дзержинский, Менжинский, Ягода, Ежов, Берия, Абакумов, Серов, Шелепин, Семичастный… Все они, ныне уже бесконечно далекие, всесильные и неизменно смотревшие в рот своему хозяину предшественники Андропова, садившиеся в это черное кресло, в котором по-настоящему постигали необозримые, фантастические и от того особенно страшные возможности ПОДЛИННОЙ власти над людьми и событиями в огромной стране, думали примерно так же, как он. Но ни одному из них так и не удалось сделать этот самый последний шаг к сверкающей вершине: когда до заветной цели оставались считанные метры, буквально один шаг, эти умные, коварные, хитрые, просчитывавшие, казалось бы, все на свете люди внезапно срывались в пропасть, не предусмотренную даже их изощренным инстинктом самосохранения, и бесследно исчезали в пучине кипящей лавы не затихающей ни на секунду борьбы за политическую власть в самой непредсказуемой и страшной державе планеты.

Юрий Владимирович Андропов лучше чем кто-либо знал, что в сталинский период ни одному из его предшественников на посту шефа тайной охранки не выпала привычная для большинства простых смертных доля отойти в мир иной естественно, в своей постели, под скорбные причитания родных и сочувственные возгласы друзей. И если прославленную и незапятнанную «ленинскую гвардию» — неподкупного фанатика и изощренного садиста Феликса Дзержинского, а также его преемника на посту шефа ВЧК — ОГПУ, искуснейшего политического интригана и умницу Рудольфа Менжинского торжественно хоронили у Кремлевской стены в крикливо-романтических традициях ссыльно-лагерного постбольшевизма — обернутыми в бархатный кумач пролетарских знамен, под трескучие речи и совершенно убийственные в своей риторической бессмысленности клятвы товарищей по бессмертному делу мировой революции, то с начала тридцатых годов Сталин попросту наплевал на весь этот лубковый исторический макияж и, открыто обвиняя начальников созданного собственными же руками сурового карательного аппарата в измене принципам социалистической законности и коммунистической морали, расстреливал их как бешеных псов, без суда и следствия, в назидание всем. Сталина пережил только один хозяин желтого дома на Лубянке — Лаврентий Павлович Берия. И то ровно на год — ему пустили пулю в затылок в том самом лубянском подвале, где Лаврентий Берия втайне мечтал увидеть когда-нибудь своего валяющегося в ногах с мольбами о прощении рябого, усатого и ненавистного ему на протяжении долгих, мучительных лет хозяина. Впрочем, у Андропова были достаточно веские основания предполагать, что так внезапно грянувший апоплексический удар, сваливший в могилу живучего как кошка и никому не доверявшего до самого конца Иосифа Виссарионовича Сталина, вполне мог быть последним способом самозащиты попавшего в опалу Берия, которому к началу 1953 году практически уже нечего было терять…

Кварцевые часы чуть слышно клацнули, ненавязчиво напомнив хозяину огромного кабинета с шелковыми — как в фойе провинциального академического театра — портьерами о своем перманентном и необратимом существовании.

8.48.

Андропов какое-то время смотрел в одну точку, отмеченную его подсознанием где-то между огромным, во весь рост, портретом еще молодого, стройного, в привычной защитной гимнастерке и фуражке с вышитой красной звездой Феликса Дзержинского и швейцарскими кварцевыми часами фирмы «Лонжин», потом придавил указательным пальцем квадратную клавишу селектора по правую руку от себя, тут же вспыхнувшую в ответ рубиновым сиянием, и, не отрывая сосредоточенного взгляда от выбранной точки, внятно произнес:

— Я в Кремль. Должен быть в девять…

И все же что-то мешало ему встать, проследовать в конец своего необъятного кабинета, натянуть пальто, привычно, заученным движением, нахлобучить шляпу и спуститься на лифте непосредственно в специально отгороженный отсек внутреннего гаража КГБ. Какая-та неведомая сила притягивала взгляд Андропова к магической точке на белой стене и властно уносила мысли от настоящего к прошлому, ушедшему, но тем не менее никогда не покидавшему этот страшный кабинет…

Чуть больше чем Берии и его предшественникам повезло хрущевским выдвиженцам — Серову, Шелепину и Семичастному. Их не расстреляли и даже не репрессировали, — времена изменились, и Хрущев, публично высекший сталинский культ с трибуны XX съезда партии, был вынужден перевести стрелки пролетарского возмездия на более цивилизованные пути. Тем не менее этих людей постепенно «опустили» так фундаментально глубоко и надежно, что, право же, традиционный кремлевский некролог с подписями всех членов и кандидатов в члены Политбюро сослужил бы детям и внукам бывших хозяев дома на площади Дзержинского куда больше практической пользы, нежели жалкое прозябание некогда могущественных председателей КГБ, в течение суток вычеркнутых из всех справочников и энциклопедий, на ничего не значащих должностях за персональную пенсию и унизительное прикрепление к кремлевской «кормушке» по третьей категории, вместе с обслуживающим персоналом союзных министерств и ветеранами революции республиканского масштаба.

Почти двенадцать лет, пролетевшие после назначения Андропова на пост председателя КГБ СССР, практически ничего не изменили в его от природы феноменальной памяти. Он бы и рад был избавиться от тяжких и даже унизительных воспоминаний фрагментов своего беспрецедентного восхождения к этой отвратительно-манящей, вызывающей одновременно ужас и восторг цели, но был бессилен: мозг жил своей собственной жизнью и упрямо не хотел расставаться с эпизодами и подробностями, которые Андропов мечтал навсегда забыть и с которыми он был обречен не расставаться до самой смерти. Были такие вещи, которые никто, кроме разве что самого Брежнева, знать не мог, да и не должен был. Андропова связывали особые отношения с Александром Шелепиным, «железным Шуриком», удивительным человеком и уникальным циником, любимцем советского комсомола, как никто умевшим придавать какой-то особенный, неповторимый блеск любому делу, за которое он брался. Именно Шелепин сумел надежно прикрыть Андропова в очень сложной, запутанной ситуации, когда после свержения Хрущева шла лихорадочная борьба за кремлевский престол, жертвами которой стало великое множество аппаратчиков, единственным прегрешением которых была романтическая увлеченность хрущевскими реформами. Конечно, Шелепин сделал это не из альтруистских соображений — уже тогда, в шестьдесят четвертом году, он, один из главных инициаторов смещения Хрущева, активно формировал команду и, безусловно, рассматривал умного и тонкого Андропова в качестве своей правой руки. Но именно Андропов, трезво оценив политическую конъюнктуру, сумел не только сманеврировать и остаться совершенно незапятнанным в команде победившего Брежнева, но и сыпанул первую горсть земли в политическую могилу Александра Шелепина, организовав накануне лондонского визита «железного Шурика», занимавшего пост председателя ВЦСПС «утечку» строго секретной информации, после которой перед западным обывателем предстали во всей своей неприглядности дела Александра Шелепина на посту председателя КГБ.

Андропов должен был либо предать своего старого покровителя, либо разделить с ним горький хлеб политической опалы.

Андропов выбрал первое и окончательно расчистил себе дорогу наверх, похоронив самого страшного свидетеля.

Он никогда не был легкомысленным идеалистом и, конечно же, прекрасно понимал, что, санкционировав указ о его назначении председателем КГБ при Совете Министров СССР, все члены Политбюро во главе с тогда еще сравнительно молодым и физически очень крепким Леонидом Брежневым, менее всего были заинтересованы в укреплении политического влияния пятидесятилетнего Андропова. Наоборот: именно потому, что «ставропольский очкарик» представлял собой практически идеальный тип ПОЗИТИВНОГО советского партийного функционера — умного, тонкого, не падкого на лесть, скромного в быту, анализирующего каждое слово и каждое решение, неизменно расчетливого, прекрасно ориентирующегося в сложных хитросплетениях внутрикремлевских политических интриг, и по своим данным вполне мог занять со временем пост Генерального секретаря ЦК КПСС, его и направили в Комитет госбезопасности. В тот самый «наиболее ответственный участок идейно-политической борьбы», на котором Юрий Владимирович Андропов мог практически форсированно сломать себе шею и навсегда сойти с дистанции, на которой было традиционно тесно от претендентов на высшую власть в стране и людей, горой стоявших за ними.

По-настоящему Андропов понял это, когда окунулся с головой во внутреннюю ситуацию, сложившуюся в главном аппарате КГБ СССР к моменту его назначения на пост председателя. А была эта ситуация весьма сложной и напряженной. И определялось это положение отнюдь не внутриполитической обстановкой в самой стране, а непримиримыми, глухими распрями между руководителями трех основных оперативных и структурных подразделений КГБ — внешней разведки, контрразведки и военной контрразведки. «Верхушку» в комитете держали бывшие партийные работники сталинской школы, пришедшие в органы безопасности еще в 1951 году, после расстрела Абакумова, и занимавшие на Лубянке практически все ключевые посты. Приток новых кадров после XX съезда партии, в основном, из комсомола (которому, кстати, весьма способствовали и Шелепин, и Семичастный), был им явно не по душе. По прошествии полутора десятков лет эти люди считали себя профессиональными чекистами, претендовали на ведущее положение в этом «государстве в государстве» и практически именно они свели на нет блестящую карьеру непосредственного предшественника Андропова — Александра Семичастного.

Андропов никогда не задавал себе вопрос, а почему, собственно, именно его — не выходца из Днепропетровска или Молдавии, — вытолкнул Брежнев на обагренную кровью арену с прожорливыми и хитрыми львами. И не потому, что его не интересовал ответ — Андропов его прекрасно знал. Во-первых, Брежнев хорошо помнил преподнесенные ему в свое время шелепенские уроки и не хотел больше зависеть от КГБ. Ставя «своего» человека на этот ключевой пост, который, по логике вещей, должен быть обязан ему за это по гроб, он как бы застраховывался от вероятности очередного заговора. Впрочем, была еще одна причина, которая вовсе не считалась государственной тайной в кремлевских коридорах власти: Юрий Андропов должен был либо расчистить органы государственной безопасности, эти авгиевы конюшни мировой державы победившего социализма, от сталинских, хрущевских и шелепинских кадров, глубоко окопавшихся в его бесчисленных кабинетах, либо, свернув себе на этом непростом деле шею, кануть в политическое небытие, уступив кресло председателя КГБ очередной жертве

Политбюро из числа наиболее реальных претендентов на абсолютное лидерство в партии.

И все вроде бы были довольны, кроме самого Андропова, который понимал, что угодил в безвыходное положение: если он преуспеет на своем посту, то его уничтожит Брежнев, заподозрив в нем личного конкурента; если же, напротив, его работа не принесет реальные результаты, это сделает Политбюро.

Юрий Андропов поименно знал всех, кто в течение долгих двенадцати лет борьбы, интриг и бесконечного маневрирования между различными группами терпеливо и безуспешно ждал его, казалось бы, неминуемого краха. Знал, что два его первых заместителя — генералы Цвигун и Цинев — были людьми Брежнева (а Цинев, к тому же, — и родственником генсека) фактически выполняли в стенах КГБ СССР функции надзора непосредственно за его действиями на посту председателя, терпеливо дожидаясь, когда же наконец оступится этот человек с манерами университетского профессора, интуицией профессионального психолога и хваткой натасканного боевого бульдога. Держать в себе этот змеиный клубок бесконечных интриг, тяжкий груз человеческого мусора и каверзных «коридорных» ловушек было весьма непросто. И Юрию Андропову, помимо своей непосредственной работы, приходилось практически в одиночку воздвигать бастионы не только государственной, но и собственной, личной безопасности. Такая борьба могла вымотать куда более молодого и выносливого человека, нежели чем Андропов, у которого уже давно пошаливали почки и были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Иногда у него сдавали нервы, не хватало физических сил, постепенно давали знать о себе возраст и колоссальное психологическое напряжение…

Как-то в разговоре с Юлием Воронцовым, начальником Первого главного управления КГБ, человеком, которому он мог относительно доверять (полностью Андропов не доверял никому, даже детям, которых безумно любил, и потому тщательно оберегал от всего, что имело хоть какое- то отношение к его работе), он без всякой связи внезапно обронил: «Самое обидное, что два этих надутых подонка в генеральских погонах будут стоять в почетном карауле у моего гроба…» А затем, перехватив недоуменный взгляд Воронцова, сразу же перевел разговор на другую тему.

Андропов умел бороться и хорошо знал правила этой борьбы. И чем крепче выглядели его позиции, чем сплоченней, влиятельней и опасней становился руководимый им центральный аппарат КГБ СССР, тем больше остерегался он своих могущественных врагов в Политбюро…

Очередное клацание часов оторвало хозяина кабинета от нелегких раздумий — 8.51.

И Андропов нехотя заставил себя встать.

Дорога в Кремль занимала не больше шести минут. Десятки, сотни раз за годы своей блистательной карьеры этот умный, расчетливый, наделенный особым даром интуиции и потому трудно прогнозируемый политик совершал одну и ту же, ставшую ритуальной, процедуру: спускался на специальном лифте в примыкавший ко внутреннему двору Лубянки отдельный бокс, молча, не глядя на водителя и накаченных мордоворотов в двубортных штатских костюмах из «девятки», садился на заднее сидение бронированного черного «ЗиЛа» и, безмолвно уставившись в боковое окно «членовоза», как называли эти устрашающих размеров советские номенклатурные лимузины вредные на язык москвичи, с бешеной скоростью, но бесшумно и мягко катил в сторону Боровицких ворот Кремля.

И всякий раз, глядя сквозь синеватые, пуленепробиваемые стекла «ЗиЛа» на размытые очертания серых, без возраста и архитектурных особенностей зданий, этот всесильный человек в профессорских очках, шеф самой мощной и, безусловно, самой опасной в мире спецслужбы, реальный годовой бюджет которой мог запросто прокормить и одеть пару десятков государств «третьего мира», не мог отделаться от жуткого, панического предчувствия, что видит эту картину в последний раз; что обратно, на площадь Дзержинского, эта гигантская машина, каждый угол, впадина и изгиб которой словно защищали своего могущественного хозяина и повелителя от малейших беспокойств на самом охраняемом в мире шестиминутном отрезке дороги, повезет уже совсем другого человека…

Книга первая

1. НЬЮ-ЙОРК, ОТЕЛЬ «МЭРИОТТ»

Февраль 1978 года

Вам когда-нибудь доводилось жить рядом с аэропортом?

Не возле какой-нибудь там измочаленной, с проплешинами прошлогоднего снега и коровьего навоза областной полянки с гордо водруженным на шест полосатым чулком, на которую два раза в день выруливают обшарпанные «кукурузники», чтобы, истошно ревя мотором, с колоссальным усилием, будто делая великое одолжение всему миру и министерству гражданской авиации, оторваться от осточертевшей земли, перекатывая в своем брюхе несколько обалдевших от счастья первого полета и потерянных от повседневных хлопот колхозников или пару железных бочек с убийственными химикатами для давно уже привыкших к ним вредителей полузаброшенных полей.

Вы когда-нибудь жили рядом с самым настоящим международным аэропортом — бетонно-величественным и стеклянно-бесконечным, как мечта человека о подлинной, не из книжек, свободе, в котором жизнь не затихает ни днем, ни ночью?

Если нет, то вам никогда не понять моего состояния к исходу одиннадцатого дня пребывания в Соединенных Штатах Америки — цитадели мировой цивилизации, как было откровенно и даже доверительно сообщено в буклете-брошюрке, который висел на внутренней стороне двери, вместе с правилами поведения в случае экстренного возгорания.

Вы помните ту предновогоднюю ахинею, которую в тесных и шумных компаниях нашей молодости мы так любили повторять друг другу, с нетерпением поглядывая на часы с отражавшимися в циферблате счастливыми и безнадежно глупыми лицами, расцвеченными бликами елочных игрушек? Помните? «Как встретишь Новый год — так его и проживешь…»

Кто спорит: встречали мы его всегда замечательно, радостно, пребывая в состоянии чуть подогретой самым дешевым в мире, а потому общедоступным «Советским шампанским» приподнятости и бесшабашной любви ко всему и всем.

Правда, весь последующий год мы жили так хреново!

Но кто, скажите мне по совести, обращал внимание на подобные мелочи бытия в условиях глобальной, бесконечной и совершенно безнадежной, как шуршащие тараканы на обезлюдевшей после массового выселения жильцов коммунальной кухне, борьбы за коммунистические идеалы?

А потом как-то незаметно, буднично, в очередях, одалживаниях тридцатки до зарплаты и поисках чего-то дефицитного, подприлавочного, пролетал еще один год. И мы вновь оказывались за этим же (или другим — какая, к черту, разница!) новогодним столом, и со все той же последовательностью людей, генетически обреченных на торжество эсеровского лозунга «В борьбе обретешь ты счастье свое!», мы вновь убеждали себя: все в порядке, ребята, все просто замечательно! Надо только меньше задумываться над мелочами и больше веселиться! Надо петь, провозглашать совершенно идиотские, если вдуматься, тосты, вроде «За маленькие радости жизни!» или «Где наша не пропадала?!», а еще лучше: «Да гори они все синим пламенем!», греметь без всякой надобности посудой и всем скопом так орать песни Булата Окуджавы, чтобы над нашими взъерошенными головами начинала раскачиваться казавшаяся верхом роскоши помпезная югославская люстра о шести рожках, купленная по блату в магазине «Ядран».

Потому что, как встретишь Новый год…

Впрочем, ладно! Бог с ней, с этой природой нашей уникальной, чисто русской разновидности воинственного и непримиримого самообмана! О другом, совсем о другом думала я, меряя изо дня в день добротное, явно не в конце квартала уложенное ковролиновое покрытие каждого из тридцати квадратных метров номера 4417 нью-йоркского отеля «Мэриотт» и переиначивая на актуальный лад глупое поверье студенческих лет: с какой душой приедешь куда-нибудь, с таким ощущением и жить будешь.

Такая вот незадача!

И это нехитрое на первый взгляд наблюдение казалось мне тогда, в Нью-Йорке, самым точным и убийственным в своей простоте философским откровением, озарившим мое сознание за все двадцать девять лет в общем-то счастливой, но в принципе совершенно бестолковой жизни.

Самое обидное заключалось в том, что нечто подобное я и предполагала. К моменту, когда за несколькими рядами колючей проволоки на каком-то НАТОвском квадрате ужасно симпатичной и бесконечно далекой от моего мытищинского восприятия западного капитализма Бельгии, нас сдержано, без лишних разговоров и дружественных приветствий, принял на борт украшенный белой звездой полувоенный, полу черт знает какой самолет, когда Юджин пристегнул меня ремнями к жесткому креслу, поцеловал в ухо и тихо шепнул: «Все, девушка, расслабься! Теперь уж мы точно летим домой», у меня был накоплен достаточный опыт.

К тому моменту я действительно, без тени кокетства, была уже совсем взрослой, довольно циничной и основательно напуганной девочкой. В противном случае после такой фразы я бы, рвя на себе от радости кофту вместе с ремнями безопасности, сразу же бросилась на шею этому замечательному, доброму и бесконечно любимому человеку, а не чувствовала в горле першение предательского кома отчаяния и безысходной собачьей тоски.

Плакать в такой ситуации было бы черной неблагодарностью по отношению к моему избавителю, а потому я лишь понимающе кивнула, одарила самого дорогого для меня на свете человека вымученной, материнской улыбкой и замолчала.

Так надолго, что это встревожило меня куда больше, чем Юджина — на все десять часов нашего перелета из Европы в Америку.

Надо знать мой характер, мою органическую неспособность молчать больше того времени, которое физиология отпускает нам на не очень глубокий вдох, чтобы по-настоящему оценить все последствия происшедшего.

Я летела с закрытыми глазами, старательно изображала утомленную тяготами и потому безмятежно спящую на пути к капиталистическому раю/аду советскую бесприданницу и никак не могла вырваться из мерзкой паутины воспоминаний и дурных предчувствий — этих безошибочных признаков хронической рефлексии старых холостяков или заматерелых неудачников. Все происшедшее со мной с того момента, когда я упала в глубокий обморок в своей собственной квартире и пришла в себя только после энергичных обмахиваний у моего носа органом ЦК КПСС в исполнении сотрудника КГБ в штатском, представлялось даже не кошмаром (этот период я уже миновала), а некоей фундаментально спланированной и четко выполненной организационно-подготовительной работой по полному духовному и физическому уничтожению гр-ки Мальцевой В.В., навстречу которому она (то есть, я) и удалялась от родного дома еще на восемь тысяч километров.

Вы знаете, я проверила: люди, которые хоть раз в жизни попадали в подобные ситуации, вольно или невольно становились убежденными фаталистами. Моя судьба — классический тому пример. Судите сами: мечта всей жизни провинциальной уроженки славного города Мытищи из семьи с более чем скромным достатком — когда-нибудь, может быть, даже на старости лет, очутиться хоть в какой-нибудь, пусть даже самой захудалой, самой занюханной загранице и краешком глаза увидеть то, о чем я могла только прочесть (как правило, в игривой по форме и очень жесткой по содержанию интерпретации «испытанных бойцов идеологического фронта», — то есть славных советских журналистов-международников, которые, как и я сама впоследствии, совмещали в большинстве случаев вторую древнейшую профессию с работой на советскую внешнюю разведку), вдруг со страшной, сметающей все на своем пути, скоростью реализовалась в течение каких-то четырех месяцев. Не по своей воле (кого она, собственно, интересовала, моя воля?) я побывала в Аргентине, Чили, Франции, Голландии, Польше, Чехословакии, Австрии, Швейцарии… И всякий раз, попадая по короткому и сухому щелчку пальцев неведомого начальника с Лубянки в экзотические на первый взгляд жизненные пространства, я все отчетливее и обреченнее понимала: если ты сходишь с самолетного трапа или с узорчатой подножки спального вагона, ощущая внутри пульсирующий, липкий, животный страх перед неведомым, то он уже не покинет тебя до того самого момента, пока ты вновь не очутишься дома, в своей квартире, на своей ущербной кухоньке — то есть пока ты не вернешься в то единственное на всем белом свете место, где ты — это только ты, и никто иной. То есть самая обычная женщина, с обычной работой и стандартными долгами. И если кто-то на лестничной площадке крикнул тебе в спину: «Разуй глаза, не видишь, я коврики выстирала!», то это не пароль, не условный сигнал, по которому ты должна сразу же упасть навзничь на мостовую или непосредственно в кучу дерьма и прикрыть на всякий случай голову руками, а просто у нижней соседки Марьи Алексеевны очередной запой, под воздействием которого она обычно стирает все половики и вывешивает их в любое время года на лестничную площадку. В конце концов, маленькие радости жизни определяет вовсе не общество, а индивидуум, основательно зажатый этим обществом в самый угол.

Вы скажете, что все это очень печально. А кто же спорит? Конечно, печально! Но зато печаль эта — ваша и ничья более. Ведь даже мечтая перед сном побыть хоть на несколько минут Джиной Лоллобриджидой, вы примеряли на себе ее потрясающую грудь, неотразимый взгляд, сногсшибательные наряды и роскошных мужчин с Жераром Филиппом на правом фланге, а вовсе не лоллобриджидовские проблемы, разбитые иллюзии, неоплаченные счета, поруганную любовь, до которых вам никакого дела нет и быть не может — со своими бы проблемами управиться! Абсолютно ничем не рискуя, помечтав несколько минут о сказочной жизни красавицы-миллионерши, вы засыпали в своей спальне, в собственной ночной рубашке и с принадлежащим только вам (как минимум, по паспорту со штампом ЗАГСа Октябрьского района города Каменец-Подольский) мужчиной на левой половине двухспальной гэдээровской кровати, купленной вследствие жесткого режима экономии. И это нормально, хотя порой, в бытовой мясорубке черной людской неблагодарности, кажется очень скучным делом. Ибо какой советской женщине, умудрившейся не утратить последние признаки пола после восьмичасового верчения швейной машинки на какой-нибудь занюханной фабрике имени 147-й годовщины закладки кладбища Пер-Лашез или окончательно не загнуться от криминального аборта прямо на раздвинутом обеденном столе в квартире преподавательницы домоводства на курсах начинающих акушерок, взбредет в голову совершенно бредовая идея обменять счастье быть самой собой на сомнительное удовольствие изображать из себя специалиста по творчеству Хулио Кортосара? Или искусствоведа, занимающегося изучением колористических особенностей в живописи Винсента Ван-Гога? Кому нужна сомнительная компенсация в виде экзотических странствий по свету, если расплачиваться за эти прелести придется отчетливой — до мелкой вибрации в конечностях — перспективой в любую минуту получить за эти внеземные блага пулю в лоб?

Теперь я уж точно знаю — таких дур нет!

…После того, как мы прилетели в Соединенные Штаты — какой-то безликий бетонированный ангар под открытым небом, обтянутый колючей проволокой и сторожевыми вышками, несколько одинаковых мужчин в пиджаках и при галстуках, смотревших на меня сквозь темные стекла одинаковых зеркальных очков, две одинаковые черные машины с зашторенными по бокам и сзади стеклами, на одной из которых мы с Юджином куда-то долго ехали, я продолжала молчать. В какой-то момент Юджин опустил светонепроницаемое, черное стекло, отделявшее пассажиров этой комфортабельной тюрьмы на колесах от водителя, и бросил ему короткую фразу, смысл которой я не уловила. Но в тот же момент я увидела сквозь широкое лобовое стекло серую, исполосованную четкими белыми линиями ленту шоссе, блестевшую под лучами не по-зимнему яркого солнца, и гигантский рекламный щит на обочине, все пространство которого занимал здоровенный парень в смешной белой шапочке набекрень, улыбающийся всем автомобилистам ослепительно белыми, цвета начищенного до блеска фарфорового унитаза, зубами. Поняв, что я так и не сумела прочесть надпись на щите, Юджин улыбнулся и вновь поднял стекло, отгородив меня от внешнего мира:

— Тренируешься в английском?

— Что там было написано? — Это были мои первые слова, произнесенные с того момента, как мы вылетели из Бельгии.

— «Хочешь увидеть весь мир — запишись в морскую пехоту», — ответил Юджин.

— Хорошая идея, — пробормотала я.

— Тебе на самом деле понравилось?

— Только щит установили неправильно.

— Не под тем утлом?

— Не в том городе.

— А надо было в?..

— А надо было в Москве.

— В Москве?

— Ага. И вместо этого парня с шапочкой изобразить меня.

— Пентагон в таком случае устроил бы прием в твою честь, — улыбнулся Юджин. — Уверен, что предложения в морскую пехоту сразу превысили бы спрос.

— Наоборот, — я резко мотнула головой и вдруг почувствовала, что задыхаюсь. — Набор резко сократился бы, милый. Потому что текст тоже надо было бы чуть подредактировать.

— Что тебе в нем не нравится? — Юджин пожал плечами. — Стандартный и совершенно правдивый, кстати, текст: «Хочешь увидеть весь мир — запишись в морскую пехоту». Это по-американски.

— А надо было: «Хочешь увидеть весь мир — запишись в КГБ». Это уж точно по-русски.

— Разве ты могла тогда знать… — Юджин вытряхнул из пачки очередную сигарету.

— А ты думаешь тот парень в шапочке, — я кивнула назад, — знает, что его ждет? Ты думаешь, что за возможность посмотреть весь мир ему потом не придется расплачиваться своей белозубой улыбочкой?

— Займемся идеологией?

— А что ты предлагаешь? Заняться сексом?

— А ты бы смогла?

— А ты? — я перехватила его отрешенный, тоскливый взгляд, брошенный на непроницаемое стекло и грустно улыбнулась. В этот момент сама себе я казалось такой старой и такой пустой внутри. — Ладно, дорогой, как-нибудь в другой раз. Ты ведь на службе…

Спустя несколько часов я была оставлена Юджином в полном одиночестве, на неопределенный срок и с совершенно непонятной мне целью в 4417-м номере вполне пристойного пятизвездочного отеля «Мэриотт», расположенного в десяти минутах езды от международного нью- йоркского аэропорта имени Дж. Ф. Кеннеди. Понимая, что все равно не получу вразумительных ответов, я ни о чем его не спрашивала, из последних сил демонстрируя так не присущие мне покорность в биохимическом соединении со здравым смыслом (как любила повторять моя бабушка по материнской линии моему напористому в идеологических дискуссиях папе-коммунисту: «Если вы такой умный, Василий, то почему вы такой бедный?» Но Юджин — я чувствовала кожей — был искренне благодарен мне за это сдержанное понимание, которое могло запросто обеспечить ощутимую прохладу даже под палящим солнцем.

В те минуты у меня почему-то не выходил из головы Володя Кичурин, наш заведующий отделом спорта, — наполовину спившийся, наполовину боровшийся за что-то трудно определимое мужчина без возраста, жены и кухонной утвари, искренне веривший, что без сообщений о том, кто именно вырвал на помосте столько-то килограмм, никто нашу бесконечно задорную, комсомольскую газету читать не станет. У Володи было три любимых словечка: «сучара», «обалдемон» и «цугцванг». Первое он использовал в общении с товарищами по работе (кроме редактора и ответсекретаря газеты, к которым старался вообще никак не обращаться, считая их существами низшими), вторым реагировал на любую форму проявления уважительности к его собственной персоне — от сигареты коллеги на редакционном крылечке до честно заработанного им «Золотого пера» Союза журналистов за блестящие спортивные эссе, а третье — только в день получки, когда Володя отходил, пересчитывая смятые трешки и пятирублевки, от зарешеченного бетонированного дота редакционной кассы, в амбразуре которого диковинными фотоэлементами сверкали вечно недовольные, подозревающие всех и все зеленые глаза нашей кассирши Лидочки — сорокатрехлетней девственницы с толстой косой, собранной на голове в корону и очень непростыми проблемами, полностью соответствовавшими ее гормональной недостаточности.

Однажды, извинившись за серость, я спросила у Володи, что такое «цугцванг», на что завотделом спорта удивленно вытаращил на меня постоянно красные от запоев и недосыпа глаза: «Ну, ты даешь, Валентина Васильевна! Это ж даже дети знают: шахматный термин, означающий невозможность сделать полезный ход».

— То есть когда нет выхода, так? — продолжала допытываться я.

— Дура ты, Мальцева, хоть и культурой в газете ведаешь! — хмыкнул Кичурин и потребовал у меня сигарету в качестве аванса за предстоящую разъяснительную лекцию. — Выход всегда есть — так нас классики марксизма- ленинизма в институте учили. А вот когда что бы ты ни сказал, что бы ни сделал, в какую бы сторону не дернулся — и все хреново, вот тогда точно цугцванг!.. Практически, Мальцева, это тоже самое, что пиздец, только со знаком «минус»…

Я всегда подозревала, что водка и цинизм уничтожили в Кичурине великого педагога.

Теперь вы понимаете, что я испытывала, наблюдая за тем, как Юджин, оставив мне как тогда, в Амстердаме, кучу инструкций по правилам безопасности, главным из которых было условие ни при каких обстоятельствах не покидать номер, указав на набитый холодильник, совершенно диковинную микроволновую печь, чудовищные запасы бразильского кофе, несколько десятков блоков с сигаретами «Бенсон и Хеджес» и абсолютно бесполезный телефон (я была полушепотом проинформирована, что он отключен и ни при каких обстоятельствах по назначению использован быть не может), порекомендовал не раздергивать шторы, не звать никого на помощь, не пытаться выломать дверь, чмокнул меня куда-то посередине между ухом и шеей, и исчез?

Короче, полный цугцванг!

Единственное, что мне реально не возбранялось — это возможность любоваться действительно великолепным видом, открывавшимся с высоты четырнадцатого этажа на международный аэропорт имени Джона Фитцджеральда Кеннеди.

— Какая тюрьма считается в Америке самой надежной? — спросила я у Юджина перед тем, как он исчез в первый раз.

— Кого ты собираешься туда упрятать?

— Ты хочешь сказать, что такой тюрьмы нет в природе?

— Синг-Синг. — Он ответил автоматически, думая о чем-то своем.

— Там что, нет женского отделения?

— Думаю, есть.

— Почему же сразу не туда?

— Кого?

— Меня, милый! Объясни: почему, когда ты притворяешься тупым, у тебя такое умное выражение лица? Тебя учили специально или это качество врожденное?

— Думаю, это просто природное дарование, — скромно улыбнулся Юджин. — Что же касается Синг-Синга, там тебе было бы неудобно.

— Во всяком случае, не было бы проблем с горячей пищей…

— У тебя есть микроволновая печь.

— Я ее вижу впервые в жизни и потому боюсь. После твоих объяснений, она вызывает во мне ассоциации с циклотроном в Серпуховском ядерном центре.

— Не бойся, я тебе покажу, как с ней управляться. Можешь быть спокойной, девушка: Хиросима с Нагасаки больше не повторятся. Особенно теперь, когда Советский Союз уже не может рассчитывать на тебя.

— Покажи лучше, как управляться с тобой. А то мне кажется, что я забыла, где у тебя расположена кнопка включения…

— Ты недолго здесь пробудешь, Вэл. Даю слово.

— Мне почему-то тоже так кажется, — кивнула я, подошла к окну и деловито осмотрелась. — Возможно, даже меньше часа…

— С чего это вдруг?

— А где у тебя гарантии, милый, что отважный советский снайпер с дипломатическим паспортом атташе по вопросам культуры и изящности, вот в том здании напротив, уже не приладил винтовку с оптическим прицелом и в эту самую секунду не целится мне прямо в голову?

— Во-первых, всех русских снайперов мы предусмотрительно выдворили на дистанцию свыше десяти километров от твоего отеля. А, во-вторых, у него все равно ничего не получится… — Юджин подошел сзади и бережно, словно только что извлек меня из ящика, на котором было написано: «Стекло. Не кантовать!», обнял за плечи.

— Им на меня пулю жалко?

— Но это вряд ли.

— А, понимаю: в КГБ перевелись ворошиловские стрелки?..

Уже сказав, я прикусила язык: почти наверняка Юджин в этот момент представил себе то же самое, что я — злополучную виллу Бердсли в Буэнос-Айресе и пятерых парней из ЦРУ, которых как куропаток перестреляли Витяня с железнозадым Андреем.

— К сожалению, нет. И не скоро переведутся, судя по всему… — Он плотнее прижал меня к себе. — Просто тебя никто не увидит через это окно, Вэл. Снаружи оно абсолютно непроницаемо. Как зеркало. Эту штуку придумали шведы. Ты видишь все, а тебя — никто…

— И наши шпионы ничего еще против этого не придумали? — совершенно искренне изумилась я. — Совсем зажралась советская наука!

— Не знаю, как ваши, — буркнул Юджин себе под нос, — но наши пока точно не придумали.

— Не расстраивайся так, милый, — пробормотала я, ощущая затылком его теплую грудь. — Придумают, куда ж они денутся?! Подключат десятка три научно-исследовательских институтов, озадачат как следует, установят конкретные сроки и придумают. Им ведь все равно не хрена делать…

В первые дни своего одиночества я часами стояла у этого «одностороннего» окна в чужой, совершенно незнакомый мне мир, с завистью наблюдая за причудливыми изгибами не засыпающего ни на секунду гигантского муравейника из людей, машин, автокаров, огромных, яркораскрашенных самолетов… Звуки до меня практически не доносились, — стекла защищали не только от посторонних глаз, но и от ненужных, с точки зрения неведомых шведских изобретателей, шумов. И чтобы хоть как-то озвучить, оживить и приблизить к себе этот немой документальный фильм про улетающие и возвращающиеся самолеты, я включала на всю мощность телевизор, находила какой-нибудь музыкальный канал и пыталась подобрать мелодию, наиболее соответствующую ритму и цветовой гамме оконных видений. Расстояние до аэропорта было довольно приличным, рассмотреть лицо какого-нибудь пассажира было невозможно, а бинокля или иных оптических приспособлений Юджин мне не оставил И в течение первых трех дней я часами простаивала у окна, представляя себе, что в толпе встречающих, спешивших к этим модернистским кубам из стекла и бетона, решительно перечеркнутых пандусами и виадуками, находятся моя мама, моя непотопляемая подружка, наша редакционная вахтерша тетя Нюся… И все они здесь, на другом конце света, только по одному поводу — из-за меня.

А ночью мне приснился ужасный сон. Будто меня вызвал к себе по селектору редактор, я слышу в трубку его ироничный голос, понимаю, что это совершенно невозможно, что его нет в живых, но как на крыльях лечу в такой знакомый, такой родной кабинет и вижу, что за его столом сидит пожилой мужчина в дурацком сером френче с большими, клочкообразными усами и с трубкой в прокуренных зубах. Лицо его мне до боли знакомо, но я забыла его имя и чувствую только огромную, какую-то нечеловеческую силу, которую словно излучает эта хлипкая, старческая фигура. А он смотрит на меня исподлобья, и взгляд такой лукавый, хитрый, словно знает он нечто такое, чего не знаю я.

— Это не ваш кабинет, — возмущенно заявила я. — По какому праву вы расселись на месте человека, который со дня на день должен вернуться?

— Мертвые возвращаются только в плохих снах, товарищ Мальцева, — тихо отвечает мужчина с усами и протягивает мне трубку. — В жизни же все бывает иначе. И это замечательно, товарищ Мальцева! Потому что нет человека — нет проблемы. Затянуться хотите? Табак очень хороший, его собирали и сушили по особому рецепту, специально для меня…

Меня переполняет омерзение, но почему-то я не могу, не смею отказаться, беру из его очень маленьких, почти детских рук трубку, прикасаюсь к ней губами и чувствую солоноватый привкус. Я затягиваюсь, однако, без какого- либо эффекта — никотин в легкие не поступает, только на губах этот странный привкус…

— Возвращайтесь к себе, товарищ Мальцева, — все так же тихо приказал мужчина. — И ни о чем не беспокойтесь — я вас встречу в аэропорту.

— В каком аэропорту, товарищ?! Я никуда не собираюсь улетать. У меня авторских материалов на два ящика стола…

— А то, что вы думаете все время о работе, это хорошо, товарищ Мальцева. Это правильно.

— У вашей трубки такой странный привкус…

— Это ваш привкус…

Открыв глаза, я провела указательным пальцем по нижней губе. Палец был в крови, нижняя губа — искусана. И тогда я поняла, что смотреть в «одностороннее» окно больше не буду.

Где ты, Володя Кичурин? И почему я не могу объяснить тебе, такому всезнающему, умному и циничному, что все твои дешевые рассуждения гроша ломаного не стоят? Что только я могу объяснить, что такое настоящий цугцванг?..

2. ЛЭНГЛИ (ВИРДЖИНИЯ). ШТАБ-КВАРТИРА ЦРУ США

Февраль 1978 года

— Хорошая работа! — директор ЦРУ аккуратно положил на огромный — в половину бейсбольной базы — стол тонкую зеленую папку и легонько подтолкнул ее в сторону расположившегося напротив Уолша. — Будь жив Даллес, он бы под такой документ выгреб из казны пару миллиардов долларов. Не меньше!

— Но поскольку сегодня в этом кабинете не Аллен Даллес, а вы, сэр, на это рассчитывать не стоит? Я вас верно понял?

— Вы меня верно поняли, Уолш.

— Что вам не понравилось в этом анализе?

— Его категоричность.

— Сэр, справка составлена на основе порядка шестисот документов совершенно секретного, стратегического характера. Я привлек к работе ведущих аналитиков фирмы. Парни работали без выходных, как рабы на плантациях.

— Передайте им от моего имени благодарность.

— А что передать мне?

— Уолш, старина, по-моему этот документ должен отлежаться какое-то время.

— Вы считаете, еще рано?

— А вы так не считаете?

— Помните ту справку госдепартамента, которую вам передал президент?

— Помню. И все равно не могу взять в толк, зачем сегодня форсировать события?

— Попробую объяснить, — пробормотал Уолш, вытаскивая из нагрудного кармана пиджака сигару в пластмассовом патроне. — Брежнев не жилец на этом свете…

— Мне тут шепнул парень в приемной, что господин Брежнев все еще жив, — улыбнулся директор ЦРУ. — Во всяком случае, пятнадцать минут назад так оно и было.

— А информация о его болезнях? — не принимая добродушной иронии своего начальника продолжал наседать Уолш.

— Обычный набор возрастных проблем… — Уловив вопросительный взгляд Уолша, директор кивнул и тычком подтолкнул ему тяжелую глиняную пепельницу. — Повышенное давление, атеросклероз, кое-какие шероховатости с координацией речи… Короче, слухи о его предстоящей кончине сильно преувеличены.

— Брежнев не слезает с таблеток.

— Вы знаете, я тоже, Уолш, — хмыкнул директор. — Мы с господином Брежневым ровесники. А в нашем возрасте без снотворного и слабительного обойтись трудновато.

— Вы прочли в записке заключение врачей?

— Единственное заключение врачей, в которое можно поверить на сто процентов — это свидетельство о смерти пациента. Возможно, они правы, а может быть, заблуждаются. Но не забывайте, Уолш, что Брежнев находится под неусыпным контролем сотни советских профессоров и кандидатов медицины. В создание политического имиджа Брежнева вложены такие сумасшедшие силы и деньги, что, поверьте мне, Уолш, так просто его на тот свет не отпустят. Его выжмут, как лимон, до конца. А уже потом… Так что, как мне это представляется сегодня, лет пять-шесть этот почтенный джентльмен еще проживет. Стоит ли так форсировать события, Уолш?

— Одним словом, вы не верите в такое развитие событий, — Уолш уже не спрашивал, а констатировал.

— Да поймите же вы, Уолш, я не могу вызвать Создателя в этот кабинет и получить от него толковый ответ на вопрос, что именно произойдет в Кремле через четыре года! — Директор пожал плечами. — Нам остается только предполагать…

— Сэр, вы помните, кто первым принес Кеннеди фотографии русских ракетных установок на Кубе?

— Роберт Макнамара, — буркнул директор.

— Люди Даллеса записали весь этот разговор. Наверняка, сэр, вы его читали много раз.

— Вы нашли еще одну запись?

— Нет, просто время от времени я возвращаюсь к ней, потому что хочу найти ответ только на один вопрос — почему после того, как Кеннеди отдал приказ Макнамаре атаковать русские ракетные установки на Кубе, он в самый последний момент отменил его?

— Вы невнимательно вслушивались в запись, Уолш, — директор ЦРУ поморщился. — В ней есть ответ. Кеннеди спросил Макнамару, смогут ли русские дать ответный залп и, получив утвердительный ответ, отменил свой же собственный приказ. Президент просто испугался, Уолш. Джон Кеннеди испугался войны с русскими, считал себя не в праве подвергать нацию прямой угрозе ядерной войны.

— М-да, — Уолш очень аккуратно поднес сигару к пепельнице и умудрился поставить серый столбик пепла строго вертикально. — И я так думал. Пока до меня не дошло наконец, что Джи Эф Кей боялся вовсе, не войны.

— А чего же он боялся?

— Политического краха Хрущева. Понимаете, сэр? Смена тогдашнего политического руководства в России была бы для нас катастрофой куда более серьезного масштаба, чем ограниченная, пусть даже ядерная, война против Кастро и его советских друзей. Кеннеди страшно боялся возвращения сталинистов к власти в СССР. То есть боялся той самой третьей мировой войны, уже ничем и никем не ограниченной, которую эти фанатики все равно бы развязали.

— Ой ли, Уолш! Какая, черт побери, разница? В шестьдесят четвертом лысого все равно скинули. И что? Началась третья мировая война?

— Фактически, своим решением Кеннеди выиграл пять лет, — пыхнув сигарой, мягко возразил Уолш. — Целых пять лет, сэр! За это время политические реформы Хрущева проникли так глубоко, а советский народ вкусил недоступные ранее демократические вольности до такой степени, что сама идея реставрации сталинских порядков в полном масштабе перестала вдохновлять даже коммунистических фанатиков. Президент выиграл время, сэр…

— Куда вы клоните, Уолш? Что, в конце концов, происходит, черт вас подери?! Какой-то странный разговор!..

— Сэр, мы ведем с русскими серьезные переговоры по стратегическим наступательным вооружениям…

— Да, я читал об этом утром в «Уолл-стрит джорнэл», — буркнул директор ЦРУ, демонстративно отмахиваясь от сизых клубов сигарного дыма.

— Необходимо знать, с кем нам предстоит иметь дело в ближайшие семь-восемь лет. — Идеально выбритое лицо Уолша на глазах стало покрываться пунцовыми пятнами. — Необходимо знать также, будет ли Брежнев в состоянии решать эти вопросы самостоятельно, насколько реально влияние на него какого-то лица или лиц, и если да, то чье именно влияние окажется решающим и кто завтра будет наверху. От этого зависит наша стратегия переговоров с русскими по ракетным вооружениям. В противном же случае, сэр, жизнь по обе стороны океана превращается в одно бесконечное боевое дежурство и томительное ожидание итогов первого обмена ракетно-ядерными ударами. Как я себе это представляю, босс, речь идет о большой политике, стало быть, об очень больших деньгах. И мне бы не хотелось, чтобы главными советчиками президента в этих вопросах оказались ушлые парни из государственного департамента, а не наша фирма, сэр. Тем более что они давно уже стремятся играть на нашей половине, причем в ущерб своим непосредственным обязанностям…

Директор внимательно посмотрел на Уолша и задумался. В том, что говорил шеф оперативного управления ЦРУ, был определенный резон. Государственный департамент, деятельность которого по ряду важнейших внешнеполитических вопросов по сути дела граничила с работой зарубежных резидентур ЦРУ, с каждым днем становился все активнее. Были здесь и политические нюансы — до президентских выборов оставалось два года…

— Сэр, мы просчитали довольно запутанную, противоречивую картину, — Уолш коротко взглянул на директора, чувствуя, что в беседе наступил перелом. — Нам необходимо сделать верную ставку именно сегодня. В ближайшие год-два Брежнев будет уже не в состоянии полностью контролировать ситуацию. Это прекрасно понимают в Москве, но, к сожалению, недооценивают в Вашингтоне. Следовательно, вопрос его политического преемника превращается для нас в задачу колоссальной стратегической важности.

— Почему вы предлагаете сделать ставку именно на Андропова? — очень тихо спросил директор ЦРУ. — Чем умнее твой враг, тем сложнее его обуздать. А этот господин умен, черт бы его подрал. Вам мало неприятностей, которые он доставляет нам в последние десять лет?

— По многим причинам, сэр…

Уолш загасил наконец свою сигару и засунул в нагрудный карман пиджака пустой пластмассовый футляр. Директор знал, что врачи категорически запретили Уолшу курить — шеф оперативного управления ЦРУ страдал приступами стенокардии. И Уолш придумал хитрый маневр: он выторговал себе право курить только одну сигару в день и в качестве подтверждения неизменно использовал пустой футляр — дескать, вот моя дневная норма и доказательство, что я не лгу. Как и когда Уолш заполнял свой универсальный пластмассовый футляр новой сигарой, оставалось загадкой для всех окружающих.

— Я слушаю вас, Уолш.

— Основной аргумент в пользу такого выбора дают непосредственно почти все члены нынешнего Политбюро, готовые пойти на очень многое, да на что угодно, лишь бы не стать свидетелями момента, когда Андропов пересядет в брежневское кресло. И потом, сэр, Юрий Андропов — прагматик. Согласен: другом нашим он никогда не был и вряд ли станет. Но это единственный на мой взгляд человек в Москве, с которым можно будет вести переговоры. Он способен на компромисс, в достижении своих целей он оперируют реальными, конкретными категориями. Одним словом, сэр, он не фанатик, не зашоренный коммунист из числа тех крикунов, которые искренне верят в написанную для них галиматью. Любой другой вариант брежневского преемника — Гришин, Романов, Алиев, Черненко — будет равнозначен для нас катастрофе.

— Почему?

— Эти люди слишком повязаны на партноменклатуре, каждый из них поднимался по партийной лестнице, благодаря КОМУ-ТО. У них есть свои долги. То есть, поднявшись на самый верх, они должны будут платить по старым векселям. Следовательно, эти люди — заложники партаппарата, заложники армии и КГБ. И сидя с нами за столом переговоров, они в правой руке будут держать паркеровскую ручку с респектабельным золотым пером, а в левой, под столом, — дистанционный пульт для пуска межконтинентальных ракет. Их мозги, сэр, устроены очень странно: понятие «маневр» для них имеет только два значения — внутриполитическое и военное. Во внешней политике они оперируют сталинским принципом — «Все для фронта, все для победы!». Так что, рано или поздно чья-нибудь вельможная рука под столом обязательно нажмет на кнопку этого проклятого пульта.

— А на Андропова, по вашему, влиять не смогут, так, Уолш?

— Сэр, практически, этот человек сделал себя сам.

— О чем вы говорите, Уолш?! Андропов — выдвиженец сталинского периода.

— Да, но он каким-то непостижимым образом умудрился не только не остаться сталинистом, но даже сделать себе на этом политическую карьеру. Обратите внимание на его аттестации — не лизоблюд, не паркетный шаркун, самостоятелен, любит держаться в тени, не склонен к барству… Отто Куссинен — человек, запустивший Андропова на политическую орбиту Советов, — мертв. Если что и было не то в андроповской биографии, так это Куссинен унес с собой в могилу. И потом: Андропов — что вообще не характерно для постояльцев этого борделя на Старой площади — пользуется объективным уважением. Его ненавидят, его боятся, против него интригуют, но его ПРИЗНАЮТ, сэр. А объективное признание в этих кругах равносильно двум вещам: теоретически — скорому воцарению на престоле, а практически — еще более скорой смертью. От старости, нервного перенапряжения или скоротечной опухоли мозга. Для людей андроповского калибра просто не существуют таких понятий, как «пенсия» или «заслуженный отдых». Как правило, они заслуживают либо золотые звезды героев, либо пулю в затылок. Третьего не дано.

— Но ведь не убрали же Хрущева, — пожал плечами директор. — Сидел себе на даче и даже мемуары пописывал.

— Хрущев уже БЫЛ Генеральным секретарем партии, а Андропов только намеревается СТАТЬ им. Разница принципиальная, сэр.

— Бред какой-то! — хмыкнул директор. — По счастью, нас с вами, Уолш, никто не слышит. Иначе как бы я смог объяснить, почему в кабинете директора Центрального разведывательного управления США на полном серьезе обговаривается план возведения на коммунистический престол нынешнего председателя КГБ СССР?

— Не уверен, сэр, что нас не слышат, — улыбнулся Уолш. — Знаем же мы, о чем говорили в Овальном кабинете Джон Фитцджеральд Кеннеди с Робертом Макнамарой…

— Да поймите, Уолш, этот человек мне ненавистен! Как ненавистен он любому здравомыслящему американцу!..

— Стандарты, сэр, — улыбнулся Уолш. — Наши любимые национальные стандарты. А если бы Андропов занимал, скажем, пост председателя Госплана или министра здравоохранения, вам и американскому народу было бы значительно легче, не правда ли?

— Как все просто! — На губах директора ЦРУ скользнула саркастическая усмешка. — Вы что же думаете, Уолш, каменные жопы сидят только в Кремле? А в нашем Конгрессе их нет? Да меня вытолкают взашей, если я только рот открою…

— Разве я сказал, что все так просто? — пожал плечами Уолш.

— Короче!

— Андропова могут свалить в ближайшие несколько месяцев, — явно игнорируя эмоциональный окрик обычно корректного директора ЦРУ, продолжал Уолш. — А возможно, и в течение двух-трех недель. Резюме: либо мы спокойно, как на концерте маэстро Бернстайна в Карнеги-холл, наблюдаем за этим, либо решительно препятствуем исчезновению с кремлевской доски фигуры Юрия Андропова и предпринимаем оперативно-тактические усилия. Решать вам, сэр.

— Уолш, а вы не преувеличиваете его уязвимость? В конце концов, за Андроповым стоит Громыко — далеко не последняя, кстати, масть в этом раскладе.

— Андрей Громыко потому и пережил всех своих хозяев, что ни разу за свою долгую жизнь не делал резких движений в политике, сэр. Он никогда не станет на сторону Андропова в открытую. Тем более если поймет, что ситуация складывается в пользу другого претендента. Этот человек работал под Сталиным, под Берией, под Молотовым, под Хрущевым… На старости лет Громыко никогда не станет камикадзе. Даже если бы был японцем по происхождению. А он русский. Да еще какой русский…

— Насколько серьезна информация о Цвигуне и Циневе?

— Источники самые надежные. В их числе, кстати, наш человек в Третьем главном управлении КГБ. Хотя, по крупному счету, ничего особенно нового они не сообщают. Семен Цвигун, имея за плечами поддержку Брежнева, интригует против Андропова практически в открытую. Цинев, как шеф военной контрразведки КГБ, работает в одной упряжке с Цвигуном и делает все возможное, чтобы вызвать в армии соответствующее отношение к Андропову. Результат налицо: фигура Андропова в армии крайне непопулярна, чему также способствует еще один брежневский дружок — Устинов. Позитивность этих распрей для нас совершенно очевидна: ГРУ всячески стремится перебежать дорогу КГБ. Однако это всего лишь тактическое преимущество, вроде рождественских сейлов. Кончатся праздники и цены подскочат. Короче, если сегодня мы упустим свой шанс, то завтра в Кремле появится человек, который сумеет шикнуть на кого надо и скоординировать действия двух этих мощных спецслужб. А это очень нехорошо для нас, сэр.

— Я так понимаю, Брежнев заниматься координацией действий КГБ и ГРУ уже не будет?

— А зачем? — прищурился Уолш. — Для того, чтобы заниматься этим непосредственно, у него нет ни опыта, ни знаний, ни здоровья. Подчинить политическую и военную разведку одному человеку — величайшая глупость, которая тут же приведет к возникновению нового злодея, вроде Лаврентия Берии. Так что Брежнев пока маневрирует, приглядывается… Однако все концы крепко держит в своих руках. Причем на фоне общего согласия. Даже самый захудалый секретарь провинциального обкома партии прекрасно понимает: не будет Брежнева — не станет и его. Все слишком прочно повязано, сэр. Это система, которую Брежнев и его ближайшее окружение создавали больше десяти лет. И эта система может пропустить наверх только такого же, как Леонид Брежнев.

— Почему вы решили, что именно сегодня у них появился шанс свалить Андропова?

— С 1967 года, то есть с того самого момента, когда Андропов возглавил КГБ, такого провала еще не было.

— Южная Америка?

— Именно, босс. Операции подобного масштаба санкционирует только Политбюро. И оно же спросит с Андропова.

— Насколько мне известно, в центральном аппарате КГБ очень хорошо отлажен механизм, не позволяющий растечься важной информации. Я сужу по нашей конторе: скрыть от президента и Конгресса крупный провал где-нибудь в Габоне, возможно, нам и не удастся, но в нюансах разбираемся мы и только мы. А обернуть любой провал в тактическую хитрость, сознательную комбинационную жертву — вопрос техники и профессионализма. Кто, кроме самого Андропова, в состоянии обрисовать членам Политбюро истинные масштабы и детали случившегося в Латинской Америке? Это же секретные счета в иностранных банках, явки, шифровки нелегалов, связи с зарубежными агентурами…

— Семен Цвигун, его первый заместитель.

— Вы в этом уверенны, Уолш?

— Да, сэр.

— Андропов держит его на голодном пайке. Разве не так?

— Пытается держать, сэр, — Уолш слегка нажал на глагол «пытается». — Но за Цвигуном стоит Брежнев. И в центральном аппарате КГБ есть немало высокопоставленных сотрудников, для которых это важно.

— Брежнев и раньше стоял за ним.

— Раньше Андропов никогда так скверно не отбивал мяч.

— Помнится, пару месяцев назад вы говорили мне о некоей прохладце в их отношениях? А это что?

— Было такое: на встрече с руководством КГБ Брежнев демонстративно устроил трепку именно Цвигуну. Причем из-за какой-то ерунды.

— А на самом деле?

— Маневры, сэр, классические маневры хитрого политика. По всей видимости, Цвигун тогда чем-то сильно насолил Андропову, тот об этом сказал Брежневу, а генсек решил выравнять ситуацию.

— Очередной этюд?

— Да, сэр. Причем на фоне багровых ковров кремлевского кабинета. Реально же Брежнев стоит за Цвигуном намертво. Надо сказать, сэр, что для политика такого масштаба Брежнев на удивление сентиментален и своих старых друзей не сдает никогда. То есть он больше напоминает крестного отца сицилийской мафии, нежели вождя советских коммунистов. На этих связях, кстати, Брежнев и держится так крепко. И поэтому же все держатся за него. Репутация личного друга и родственника Брежнева, получше любой отмычки, открывает Цвигуну практически все замки. И он выложит на стол своего хозяина все, чтобы убрать Андропова.

— Вопрос будет вынесен на Политбюро, — не обращаясь к Уолшу, пробормотал директор.

— И Политбюро такой шанс убрать навсегда Андропова не упустит. Они его похоронят, устроят танец на его костях, а потом дружно споют «Интернационал» и мирно разойдутся по домам.

— А сам Брежнев?

— А что Брежнев? — хмыкнул Уолш. — Он хоть и симпатизирует Андропову, все равно непременно сдаст его.

— Почему непременно?

— По многим причинам, сэр. Вероятность этого прогноза очень высока. Беда Андропова, босс, в том, что объективно он — самая вероятная и достойная замена Брежневу. А тот… Тут уже чистая психология. Как говорится, видеть в зеркале либо себя, либо никого другого. Брежнев стремительно стареет, сэр, становится капризным, раздражительным, своенравным… Генеральный секретарь ЦК КПСС стал главной фигурой самых остроумных анекдотов. Страна смеется над Брежневым, сэр. И этим пользуется его ближайшее окружение, понимая, что место генсека вот-вот станет вакантным, и прокладывая дорожку своим людям. А Андропов НИЧЕЙ, сэр! Короче, сейчас он один и помочь ему не сможет никто — слишком опасно.

— И все-таки, сделать то, что вы предлагаете — безумие!

— Почему, сэр?

— Тут резонов масса. Но у вас, Уолш, я хочу выяснить только одно: как вы представляете себе все это технически? Мы что, планируем открыть при ЦРУ филиал благотворительного общества по спасению Юрия Андропова от коммунистического произвола?

— При чем здесь благотворительность, сэр? — седые брови Уолша стремительно взлетели. — Это сделка.

— Сделка?

— Именно, сэр.

— С тем самым, да? — Глаза директора ЦРУ сузились. — С членом Политбюро ЦК КПСС? С председателем КГБ СССР?

— Да, сэр, — невозмутимо произнес Уолш. — Мы с вами говорим об одном и том же человеке — о Юрии Андропове.

— Он не поддастся на шантаж, Уолш, как вы этого не понимаете?! Не та фигура, не те мотивы…

— Это не шантаж, сэр! — Уолш мотнул головой, словно отметая возражение своего шефа. — Это политическая сделка, которая выгодна обеим сторонам. Если сегодня мы поможем Андропову удержаться на плаву еще пару- тройку лет, пока Брежнев окончательно не выживет из ума и не утратит реальную власть в этой сумасшедшей стране, то завтра мы будем вправе рассчитывать на появление в Кремле трезво мыслящего политика, с которым можно разговаривать, не обмениваясь при этом ударами рукоятки пистолета по голове.

— А если он, оставшись с нашей помощью у власти, покажет нам потом кукиш в кармане?

— Не покажет, сэр. Речь ведь идет не об обмене любезностями на приеме в советском посольстве по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Не беспокойтесь, сэр, мы подстрахуемся таким образом и так надежно, чтобы у господина Андропова и мысли не возникало отплатить нам за оказанную любезность черной неблагодарностью.

— Стало быть, Андропов непременно должен знать, что политической властью в своей стране он обязан американской разведке?

— Соединенным Штатам Америки, — сухо поправил Уолш.

— Я что-то не улавливаю нюанс.

— А он очевиден, сэр! — Уолш поднялся. — Я принес вам не агентурный план вербовки крупного советского военачальника или физика-ядерщика, а стратегический расклад на ближайшие годы. Реализация этого плана — гарантия мирового порядка, обеспечение относительной стабильности, без которой человечество просто не в состоянии нормально функционировать, а также надежда, что когда-нибудь наступит день и все ядерные ракеты с обеих сторон будут сняты с боевого дежурства. Кто-то из старых стратегов говорил, что войны начинаются именно тогда, когда из рук вон плохо работала разведка. У нас с вами, сэр, есть внуки…

— Уолш, вы, часом, не собираетесь баллотироваться в Конгресс от штата Вирджиния?

— Чтобы убедить вас, сэр, я готов даже на такое безумие, — улыбнулся начальник оперативного управления ЦРУ.

— Как Андропов узнает обо всем? Чем мы должны пожертвовать? Во что этот план вообще нам обойдется?

— Это уже тактические детали операции, сэр, которые полностью отработаны. Но давайте вначале закончим со стратегией.

— Вы же понимаете, Уолш, что все это мне нужно объяснить президенту?

— Я даже знаю, когда вы это сделаете.

— Когда же?

— Сейчас, — Уолш кивнул на отдельно стоящий красный телефон прямой связи с президентом США.

— Он в Кемп-Дэвиде, Уолш! — в голосе директора звучала укоризна. — Президент США должен хоть изредка отдыхать в кругу семьи.

— Вы только представьте себе, сэр, насколько сложнее была бы ваша задача, если бы президент отдыхал в кругу семьи на Филиппинах…

3. МОСКВА. КРЕМЛЬ. ЗДАНИЕ ЦК КПСС

Февраль 1978 года

В рабочий кабинет Генерального секретаря ЦК КПСС на Старой площади Юрий Андропов вошел ровно в 9.00. Брежнев, с дымящейся сигаретой, по привычке зажатой между средним и указательным пальцами левой руки, склонился над бумагами и что-то меланхолично подчеркивал красным карандашом.

Даже если бы Андропов и захотел привлечь внимание генсека фактом своего появления, сделать это было не так просто: пол огромного кабинета полностью закрывал толстенный туркменский ковер в сдержанно-коричневых тонах, который, словно губка, поглощал все посторонние звуки. В кабинете было тепло, но в меру — два мощных японских кондиционера работали абсолютно бесшумно.

Неслышно ступая, Андропов приблизился к столу и сел на один из двух стульев с высокой резной спинкой, входивших в комплект кабинетной мебели, купленной в прошлом году через представителя «Совэкспортлеса» в Финляндии специально для кремлевского кабинета Брежнева. Хотя в последнее время его хозяин предпочитал чаще работать на даче.

В понимании и трактовке безмолвных кабинетных игр, к одной из которых явно прибегал могущественный Генеральный секретарь ЦК КПСС, никак не отреагировавший на появление в кабинете члена Политбюро и председателя КГБ, Юрий Андропов был самым настоящим профессором и мог просветить на сей счет наиболее тонких и изощренных толкователей иезуитского кремлевского протокола. В данный момент Леонид Ильич Брежнев всем своим озабоченно-деловым видом демонстрировал скрытое неудовольствие, а Андропов, в соответствии с правилами игры, обязан был понять это и ни в коем случае не форсировать события, не задавать вопросы, не начинать беседу первым и уж тем более не проявлять собственную встревоженность. Железное терпение, внутренний такт и уважительность в позе — вот, собственно, и все, что требовалось по правилам этой идиотской, недостойной государственных мужей, игры от приглашенных в кабинет Брежнева.

Андропов молча изучал склонившуюся над бумагами буйную, без малейшего намека на облысение шевелюру Генерального секретаря и как-то отстраненно, вяло подумал о том, что знает об этом человеке практически все. Он никогда не ставил перед своими подчиненными конкретную цель — целенаправленно собирать некий «компромат» на главу Коммунистической партии и Советского государства. В этом, собственно, не было никакой необходимости, ибо сама система работы Девятого управления КГБ СССР или «девятки», как по традиции называли службу охраны высокопоставленных партийных и государственных деятелей, включала в себя неизменные ежесуточные отчеты об охране «первого лица». То есть, на бумаге отражался ВЕСЬ день Леонида Брежнева, ВСЕ события, ВСЕ его перемещения… Фиксировались его разговоры, название блюд, количество съеденного и выпитого, содержание и точное — до долей секунды — время, потраченное Брежневым буквально на все — от важной беседы с канцлером Австрии до незапланированного пребывания Генерального секретаря ЦК КПСС в туалете на предмет мучившего его запора.