Уильям Салливан

ТАЙНЫ ИНКОВ

Мифология, Астрономия и Война со Временем

ГЛАВА 1

МИФОЛОГИЯ ПРЕДЫСТОРИИ

Так вот, зрение, по моему понятию, — источник высочайшего блага для нас, ибо и слова из нынешнего рассуждения о вселенной нельзя было бы сказать, если бы мы не видели звезд, солнца и неба. Ведь наблюдение за сменой дней и ночей, месяцев и лет, равноденствия и солнцестояния привело к изобретению числа, подарило нам понятие времени и побудило нас к изучению природы мира, которое породило всю нашу философию, и никогда не было и не будет большего блага, ниспосланного небом смертным.

I

Впервые приступив к изучению истории империи Инков, я удивился, узнав, что она просуществовала менее века до своего полного уничтожения испанскими конкистадорами. Еще поразительнее оказались поистине необычные обстоятельства исчезновения этого южноамериканского государства, построенного в результате военных завоеваний и протянувшегося по хребту Анд от нынешней Колумбии до юга Чили и от побережья Тихого океана до восточных предгорий Анд. В 1532 году в центре этого могущественного государства высадился испанский экспедиционный корпус, состоявший из 170 авантюристов и сумевший покорить империю с почти 6 миллионами подданных.

Если бы эта история была выдумкой, ее бы посчитали плодом причудливого воображения. Предводительствовал испанцами Франсиско Писарро — к тому времени уже закаленный искатель приключений, оставивший в четырнадцатилетнем возрасте холодные и бесплодные плато родной Эстрамадуры и отправившийся на поиски золота. Подобно своему предводителю, его люди были обедневшими идальго, потомками воинов, слишком гордыми, чтобы заниматься обычным трудом, и слишком темными, чтобы поступить на королевскую службу, людьми, чьи не столь далекие предки были сущим наказанием для сарацинов. Это были знаменитые испанские терции, наводившие ужас на Европу. Гордые, дерзкие, закованные в легкие стальные кольчуги, верхом на огромных боевых конях, вооруженные мечами из закаленной толедской стали, они были бесстрашными, отважными, безжалостными — и бедными — Ангелами Ада для Европы.

Писарро знал своих людей. Высадившись в конце концов после нескольких неудачных экспедиций на севере Перу и потратив несколько недель на бесплодные стычки и рейды, принесшие кое-какие золотые безделушки и намеки на богатства, накопленные в горной империи, Писарро понял, что у него нет иного выхода, как броситься очертя голову в неизвестность. Его люди не боялись тяжких физических испытаний, не ведали страха и колебаний перед ожидавшими их опасностями, но не потерпели бы нерешительности. Известный историк Уильям Прескот, говоря о конкистадорах, замечал, что невозможно оценить по достоинству роль испанцев в завоевании Перу, не поняв, что испанцы отнюдь не были лицемерами. Они по-своему стремились к Богу, золоту и славе.

Ведомые такими побуждениями, 120 конных и 50 пеших воинов начали подъем на Андский массив. Они даже не подозревали, что в это время высоко над ними шла решающая битва большой гражданской войны. На протяжении нескольких лет братья Уаскар и Атауальпа, сыновья последнего великого инки Уайна Капака, умершего от оспы, которая выкосила коренное население от Карибского моря до самого юга, вели изнурительную войну за. престолонаследие. Сторонники Уаскара сосредоточились в столичном городе Куско в южном Перу, а последователи Атауальпы пришли из Кито — города, построенного и любимого скончавшимся в нем Капаком.

За продвижением испанцев следили с самого момента их высадки на северном побережье. Поглощенный гражданской войной, Атауальпа уже через несколько недель отправил своего посла к Писарро. Посол предложил Писарро встретиться с вождем инков в Кахамарке, недалеко от маршрута следования испанцев. Писарро согласился. Испанцы карабкались по Тропе Инков, столь крутой и изгибистой, что их могли уничтожить несколько раз на этом пути, поскольку кони там не давали им никакого преимущества. Но они поднялись в горы беспрепятственно.

Во второй половине дня 15 ноября 1532 года люди Писарро вступили на плодородную землю широкой долины Кахамарка. Весь накопленный ими опыт со времени прибытия в Новый Свет не мог подготовить их к испытанному ими шоку. В миле справа от них раскинулся лагерь сорокатысячной армии.

Спасти испанцев могла только дерзость. Они проникли в небольшой, обнесенный стеной городок с «обителью» Дев Солнца и отправили своих эмиссаров к Великому Инке. Первыми двумя европейцами, увидевшими Сына Солнца, стали Эрнандо Де Сото и брат предводителя Эрнандо Писарро. Верхом на конях они отважно въехали в центр стоявшего лагерем войска, бесстрашно отклонили проявление гостеприимства со стороны Инки и пригласили его встретиться на следующий день с Франсиско Писарро. Атауальпа дал согласие, и оба Эрнандо ускакали.

Наступила ночь, полная отчаяния, — испанцы понимали, что единственная надежда на спасение — это пленение Инки. Когда он появится, они пригласят его отобедать. Если он откажется, испанцы нападут на него. По трем стенам огороженного поселка Кахамарка проходили галереи, служившие укрытием для коней, ворота в четвертой стене выходили на равнину, а в центре просторной площади высился сруб. Писарро приказал установить в нем пушки. При необходимости они должны были подать сигнал к атаке.

Мало кто спал в ту ночь. Многие исповедовались. Другие писали прощальные письма домой или завещания. Кто-то убивал время в азартных играх. Кто-то ухитрился заснуть. С рассветом напряжение достигло пика, потянулись бесконечные утренние часы, но Инка не появлялся. Вскоре после полудня равнина стала заполняться войском инков. Это длилось несколько часов, и у испанцев было время взвесить свои шансы. Наконец появился Великий Инка, которого несли на паланкине. Эскорт из шести тысяч невооруженных воинов влился через ворота на площадь. В этот момент, как было условлено заранее, навстречу Инке вышел испанский священник и зачитал инквизиторский вариант «предупреждения Миранды»: если Бог-король подчинится королю Испании и Святой римской церкви, ему не будет причинен вред.

Инка заявил, что испанцы обязаны вернуть все награбленное и съеденное ими с момента высадки. Вместо ответа священник протянул ему Библию. Атауальпа с интересом осмотрел ее, явно пораженный тем, что не может стереть со страницы напечатанное, император пришел в ярость, почувствовав, вероятно, что его царственное самообладание подорвано тем впечатлением, которое произвела на него Священная книга, и швырнул ее на землю. Священник вскричал: «Это — Антихрист!», Писарро подал знак пушкарям, и они произвели два выстрела.

И тут из трех галерей на площадь вынеслись огромные, не знающие страха испанские боевые кони. К их хвостам были привязаны погремушки. Ветер свистел в звенящих стальных кольчугах. С боевым кличем «Бей их!» идальго обрушились на пораженную безоружную почетную гвардию, пробиваясь к императору.

Через пять минут Великий Инка был пленен. Множество аристократов-инков, пытавшихся защитить императора, пали, сраженные стальными клинками. Когда испанцы схватили императора, среди оставшихся в живых его воинов возникла такая паника, что они бросились бежать сломя голову к единственному узкому выходу, и саманная стена в шесть футов толщиной не выдержала веса их тел и обрушилась. Перед стоявшей в поле армией инков открылась картина ада. Их товарищи по оружию спасались бегством, преследуемые 120 всадниками, кони которых перепрыгивали через груды поверженных тел. Вся армия инков смешалась и обратилась в бегство. Испанцы преследовали ее по всей долине Кахамарка и убивали инков, пока не стемнело. По примерным оценкам были убиты семь тысяч инков и тяжело ранены еще десять тысяч.

За Великого Инку потребовали выкуп золотом. После этого испанцам сопутствовала удача в сочетании с решимостью и вероломством. В течение нескольких лет с помощью прибывавших из Панамы алчных до золота подкреплений испанцы полностью подавили всякое сопротивление. Самая могущественная из империй Западного полушария пала перед менее чем двумя сотнями людей.

Помню, впервые прочитав о тех далеких событиях в «Завоевании инков» Хемминга, я подумал: «Как такое могло случиться?» В то время я мысленно пожал плечами, не надеясь найти когда-либо ответ на свой вопрос. На уме у меня были иные проблемы.

II

С раннего детства меня влекло к прошлому. Отчасти это каким-то образом связано с опытом, общим для поколения, рожденного под тенью Хиросимы — события, окрасившего даже самое банальное из детских устремлений. Попытка смастерить лук и стрелы давала повод для мечтаний и вопросов. Откуда американские аборигены знали, какое дерево выбрать, как изготовить наконечник, как укрепить его на древке? Усевшись под высоким дубом, я грезил о том, что ухоженные газоны моего родного городка вновь превратились в девственные, как в древние времена, леса. Где они разбивали свой лагерь? Где брали воду? Как изготавливали орудия труда, с помощью которых изготавливали другие орудия? Ведь стоит только вообразить, как по-летнему сонный пригород покрывается дикими зарослями, и ты уже воспринимаешь будущее как прошлое. Дороги зарастают деревьями. Никаких заводов. Никакого водопровода. Такое ведь может случиться. Я задавался вопросом, сумеет ли кто-либо из соседей сделать тетиву из жилы оленя. И я был слишком юн, чтобы посмеяться над подобной перспективой. Ирония — это современное искусство выживания, доступное лишь взрослым. Звенели цикады, и высоко в кронах дубов верещали белки. У них, казалось, была твердая точка опоры в этом мире. Все, что им следовало знать, они несли в своей плоти. Люди же, в отличие от них, пребывали в опасности.

Пройдет много лет, и я наконец пойму, что мифология непосредственно соотносится с подобным восприятием. Человеческая культура неестественна, и установившиеся за тысячелетия огромными усилиями истины внезапно могут стать хрупкими, как орхидеи в снегу. То, что я видел глазами ребенка, было предметами материальной культуры — холодильники, автомобили, поливальные машины, бульдозеры… Они вызывали у меня беспокойство — ты можешь пользоваться ими, но не можешь изготовить их сам. Поэтому я мысленно общался с воображаемым мудрым взрослым, который — несмотря на то, что я его рядил в штаны из оленьей кожи с бахромой и вышивкой бисером, — знал, что к чему.

Мифология — это судно, спроектированное и приспособленное перевозить самое необходимое. На его борту нет места для мякины и отбросов, ибо человеческая память конечна, а мифы передаются из уст в уста. Миф — это ковчег, строители которого заботились только об одном — о благополучии грядущих поколений. То были зрелые люди, принимавшие То, что китайцы назвали «интересными временами», такими, какими они и были, и готовившиеся к потопу. Они стремились измениться, стряхнуть с себя оболочку старых времен прежде, чем она задушит внутренний источник, каковым было знание того, как оставаться человеком. Они смастерили мифологический ковчег ради спасения этого знания от потопа Времени. И они хорошо знали, что такое риск.

Мифы о конце света вездесущи. Традиция создания и разрушения сменяющих друг друга «миров» призвана поведать нам что-то о прошлом и обосновать интуитивное понимание, что временами условия обыденного существования несут в себе срочное послание. Эта древняя традиция сменяющих друг друга эпох признает существование тех редких моментов в тысячелетиях, когда погибают целые образы жизни и возникают новые миры. В такие моменты в воздухе чувствуется напряжение. Давно знакомое борется с тем, что еще предстоит задумать, на поле человеческого сердца. Отсюда изобилие мрачных образов, спроецированных на экране сознания: этакая Кали, богиня созидания и разрушения, благодетельная Мать Земля с ожерельем из черепов. Лес рубят — щепки летят.

В такие времена факты могут неожиданно приобрести новую силу и, сталкиваясь подобно элементарным частицам, высвобождать энергию и порождать новые события:

— В США примерно 80 процентов тех, кто обращается к врачам, болеют только потому, что их иммунитет ослаблен стрессами.

— Карл Юнг выразил озабоченность тем обстоятельством, что американцы совершенно не отдают себе отчета о присутствии в их коллективном подсознании наследия аборигенов.

— Число ныне живущих превосходит число всех людей, живших во все времена и умерших до сих пор, а через сорок лет нас станет девять миллиардов.

— Несколько раз за текущее столетие люди обнаруживали независимо друг от друга, что неграмотные барды в медвежьих углах до сих пор распевают практически дословно большие пассажи из таких эпических поэм как «Легенда о Гильгамеше» или «Илиада», то есть передают, не прибегая к письменным источникам, идеи пятитысячелетней давности.

— В пограничной области изучения поведения животных в среде обитания и человеческой психологии сейчас уже установлено, что из всех высших организмов человеческие существа проявляют наибольшую сопротивляемость к переменам, предпочитая снова и снова повторять поступки, приводящие к нежелательным результатам.

Настоящая книга — продукт своего времени. Она не могла быть написана еще тридцать лет назад — слишком уж она зависит от новой информации и новейшей информатики. Она также связана с особым эмоциональным восприятием, которое, как я полагаю, само является продуктом интересных времен. Это включает и граничащее с тревогой ощущение утраты в связи с проявляемым современным миром безразличием к прошлому. В этом восприятии чувствуется некое едва уловимое давление прошлого: «Не теряйте нас, не забывайте нас, тех, кто ушел раньше, не потому, что мы. нуждаемся в вас (хотя это, может, и так), а потому, что сейчас вы нуждаетесь в нас». И этот призыв подразумевает обещание: где-то, в какой-то области прошлое должно быть доступно потому, что этого пожелали бы ушедшие до нас.

Настоящая книга никогда не была бы написана, если бы в 1974 году один мой приятель не подарил мне две другие книги. Содержавшаяся в них информация вновь пробудила во мне это долго дремавшее ощущение прошлого, как и неуемное любопытство.

Первая из них — «Корни цивилизации» Александера Маршака — представляет из себя исследование, наводящее на совершенно неожиданное толкование определенного рода останков материальной культуры ледникового периода. Представленная в книге Маршака история эволюции поучительна сама по себе, как и сделанные в ней открытия.

Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) поручило научному обозревателю Маршаку рассказать, как человечество пришло к высадке на Луне… Маршак испытал немалые трудности при написании нескольких страниц первой главы, в которой он намеревался проследить зарождение у человечества интереса к Луне, поскольку, как он сам признался, столкнулся со множеством «неожиданностей» в связи с появлением в археологических анналах по Шумеру, Египту и Индии сложнейших солнечно-лунно-звездных календарей, имевших прямое отношение к сельскому хозяйству. По его разумению, их подготовка заняла тысячелетия.

Из изучения имевшейся литературы Маршак извлек только одно обобщение: за всеми этими календарями стояла еще более давняя традиция составления календарей на основе фаз Луны.

Поскольку поджимали сроки, а ему никак не удавалось написать удовлетворительный вариант первой главы, Маршак подобрал наугад статью из «Сайнтифик Америкэн» о кости с насечками, найденной в Ишанго, что в истоках Нила, и датированной примерно серединой седьмого тысячелетия. Автор статьи пришел к заключению, что насечки могли представлять собой некую «арифметическую игру», связанную, быть может, с умножением на два. Найдя такое объяснение неудовлетворительным, поскольку оно не предполагало цели таких отметин, Маршак предположил, не могли ли эти отметины служить своеобразной летописью, своего рода «легендарным значением». Рассуждая таким образом, он отложил в сторону рукопись о Луне для НАСА и решил проверить, не имеет ли рисунок насечек какого-либо сходства с фазами Луны. Уже через пятнадцать минут он понял, что его гипотеза вполне может оказаться верной и что ее никак нельзя исключать.

Маршаку понадобились годы исследований в музеях по всей Европе, прежде чем он смог опубликовать свои выводы, подтверждавшие его первоначальную догадку. «Корни цивилизации» свидетельствуют, что со времени возникновения нашего генотипа — Гомо сапиенс около сорока тысячелетий назад люди уделяли измерению временных периодов, обозначаемых движением небесных тел, не менее пристальное внимание, чем добыванию пропитания и изготовлению орудий труда.

III

Второй из этих книг была «Мельница Гамлета» Джиорджио де Сантильяны — профессора истории науки Массачусетского технологического института и Герты фон Дехенд — историка науки университета Вольфганга Гете во Франкфурте. Гвоздем этой книги было утверждение, что миф представлял собой то, что авторы назвали «техническим языком», выработанным для записи и передачи астрономических наблюдений величайшей сложности, в частности связанных с прецессиями. На деле это исследование — названное авторами «первой разведкой» древней философской системы, основанной на особого рода астрономических знаниях, распространенных по всем районам «высокой культуры» на планете, — вроде бы описывает именно эти знания, утрату которых примерно во времена Платона оплакивал Аристотель.

Это исследование заслуживает того, чтобы о нем рассказали. Открытия были сделаны Дехенд. Будучи выпускницей Франкфуртского университета по специальности «история наук», она пожелала узнать побольше о деус фабер — творце, или боге-созидателе, присутствовавшем во многих культурах в качестве гения ремесел. Особый интерес она проявила к полинезийской мифологии и после прочтения десятка тысяч страниц основного материала пришла к единственному и непреложному выводу, а именно: что не поняла ничего из прочитанного.

В то время Дехенд меньше всего занимала астрономия. В самом деле, ко времени подготовки ею дипломной работы уже было предпринято несколько научных попыток объяснить мифологию астрономическими терминами. Например, «солнечная гипотеза» Макса Мюллера, стремившегося «объяснить» веды (священные книги индусов) с точки зрения всеобъемлющих схем солнечной астрономии, была поначалу весьма популярна, но вскоре получила дурную славу, как только стало очевидным, что подобное построение не в состоянии выдержать полновесное богатство текстов Вед. Затем последовала работа Альфреда Джеремии (1929 год). Хотя Джеремия продемонстрировал сверхъестественную проницательность в понимании мифов на астрономическом уровне, его живой темперамент в сочетании со склонностью выдавать за факты предположения, с которыми не могла согласиться археология, обусловил разочарование не только в его труде, но и в самой идее о том, что существует какая-либо связь между мифом и астрономией.

Вот в такой обстановке и с искренним намерением не связываться никоим образом с астрономией Дехенд упорно продолжала заниматься полинезийским материалом. Теперь она погрузилась в изучение вторичных источников в поисках чего-либо — чего угодно, — что дало бы ей возможность проникнуть в полинезийский образ мышления. И наступил день, когда она попыталась понять второстепенную загадку полинезийской археологии: почему два острова, разделенные тремя тысячами миль водного пространства, оказались заполненными десятками «храмов», архитектура которых ни на что не похожа. Она обратилась к атласу и заметила то, что'раньше никто не замечал, вернее не замечал на протяжении весьма долгого времени: один остров находится на тропике Рака, а другой — на тропике Козерога. И тогда с явной неохотой она воскликнула про себя: «А, астрономия!» Послание было получено.

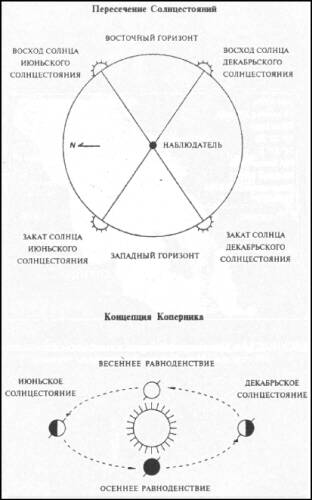

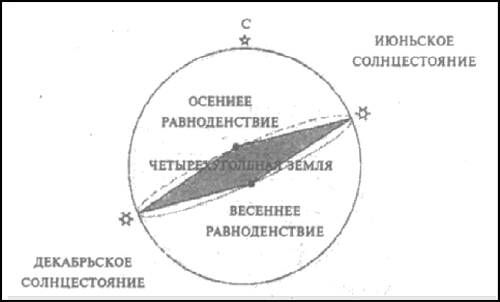

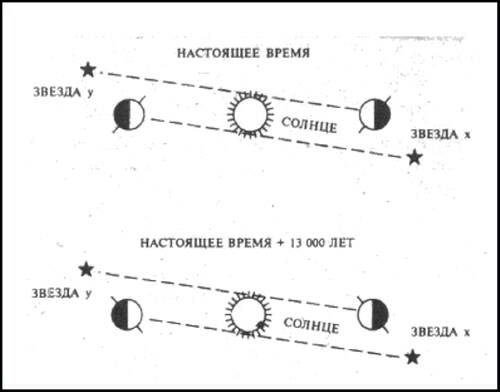

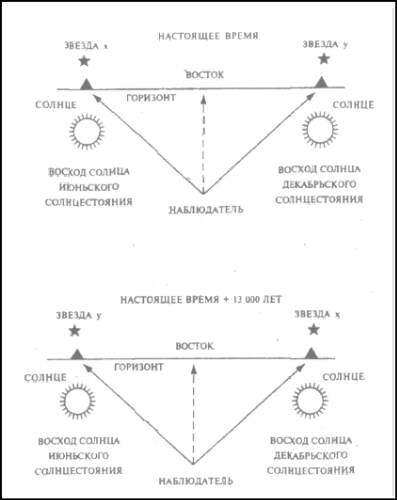

Последующая работа привела ее к открытию необычайно широкого распространения в цивилизациях всего мира особого набора словесных условностей, призванных зашифровать астрономические наблюдения в рамках мифологии. Она обнаружила, что внимание мифов сосредоточено на феномене, известном под названием «прецессия». Прецессия — это медленное движение оси вращения Земли по круговому конусу, которое вызывает медленное, но неуклонное изменение ориентации Земли среди неподвижных звезд. Это движение весьма напоминает действие гироскопа, который, постоянно вращаясь, начинает через некоторое время смещаться на своей оси. Период полного прецессионного оборота земной оси составляет 26 тысяч лет.

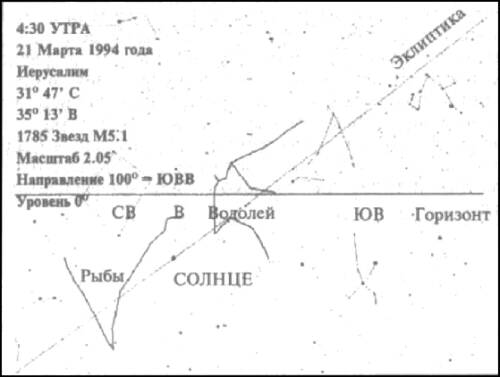

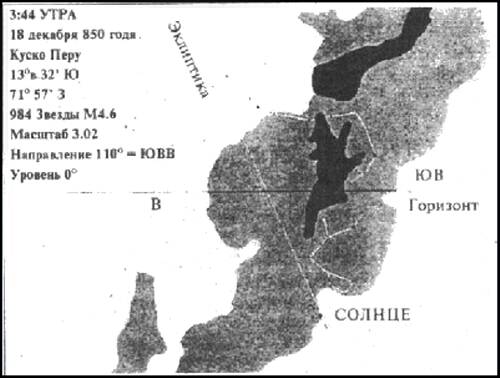

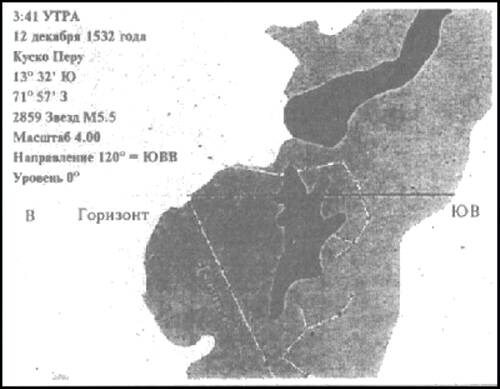

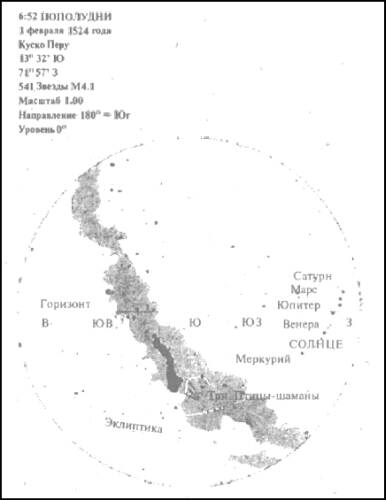

Дабы иметь представление о том, какой прецессия видится невооруженным глазом, вообразите, что некий путешественник взялся во времени фотографировать звезды, восходящие на востоке перед самым восходом солнца во время весеннего равноденствия в Иерусалиме, год за годом, начиная с Рождества Христова и до настоящего времени. Если разложить эти фотографии последовательно друг за другом, то получится картина движения созвездия Рыб, заходящего на востоке, за ним «опускается» созвездие Водолея, которое также смещается на восток, чтобы занять место Рыб. И отмечать весеннее равноденствие (смотри рисунки 1.1а и 1.1b). Итак, «это заря эры Водолея».

Возможно, наиболее важный вклад «Мельницы Гамлета» состоит в объяснении условностей технического языка, посредством которого мифология передает информацию о прецессионном движении. Это три простых правила. Во-первых, животные — это звезды. (Наше слово «зодиак» происходит от греческого слова, означающего «циферблат животных».) Во-вторых, боги — это планеты. И, наконец, топографические упоминания представляют собой метафоры для обозначения местоположения — обычно солнца — на небесной сфере.

Даже сама «земля», как мы убедимся позже, расположена среди звезд между тропиками Рака и Козерога. И многие тысячелетия мифы всего мира, рассказывающие о разрушении этого мира наводнением, огнем, землетрясением и т. п., свидетельствуют вовсе не о незнании геологических процессов, а «излагают» солнечный год на языке «разрушения» (через течение прецессионного времени) старых звезд, отмечавших солнцестояния и равноденствия, а также «создание» нового «мира», параметры которого определяются теперь новыми звездами или «столпами», поддерживающими «землю» во время солнцестояний и равноденствий. Эта «земля», разумеется, опять-таки оказывается «плоской», и дело тут не в невежестве, а в терминологии, в средстве описания идеальной плоскости, эклиптики, «поддерживаемой» четырьмя «столпами». И все «животные» в Ноевом ковчеге, которые пережили «потоп», высадившись на Арарате, «высочайшей горе земли», составляют термин, описывающий особое положение солнца на небесной сфере.

IV

Идеи «Мельницы Гамлета» ошеломили меня. Книга поставила с ног на голову обычное понимание «предыстории». С практической точки зрения определение предыстории как времени «до описанных событий» всегда зиждилось на понятии письменной летописи. Предыстория означает «предзапись». Такое определение исключает возможность любого иного, кроме летописи, способа передачи важной информации из прошлого и тем самым создает впечатление, будто подобная передача не являлась приоритетной для наших предков. «Мельница Гамлета» содержала поразительное утверждение о том, что кажущийся разрыв между историей и предысторией — всего лишь плод современного воображения, отсутствие веры в давно почивших, продукт «неоправданных надежд нашего времени»[1].

Для меня эта книга оказалась своеобразной духовной пищей, вскармливавшей почти забытое со времени моего детства интуитивное восприятие связи между прошлым и настоящим. Более того, я почувствовал себя так, словно рассматривал через стекло на музейных стендах набор инструментов, те болты и гайки, которые «доисторическое» человечество использовало для моделирования важнейшего составного элемента человеческого самосознания и передачи его в чистом виде в далекое будущее. Значение «Мельницы Гамлета» показалось мне поистине революционным:

— Мифология содержит столь же точные астрономические наблюдения, как и датирование радиоуглеродным методом, и тем самым позволяет исследователям сравнивать датированное таким образом содержание мифов с археологическими данными.

— Возможно ли, что мифология призвана показать нам, как пользоваться «аппаратным обеспечением», предоставляемым древними астрономическими памятниками?

— Можно ли и далее употреблять в неверном значении термин «предыстория», если оказывается, что словесная традиция обладала средством передачи не только плодотворных философских идей человеческого рода, но и определенных состояний небес (читай: времени), вдохновлявших эти идеи?

— И как следствие, не напрасно ли пылится невостребованной в библиотеках всего мира совершенно неожиданная история человеческого рода в форме записанных мифов древних и современных «доисторических» (необразованных) людей?

Я просто обязан был понять, верны ли эти идеи.

Занявшись поисками, я был разочарован, хотя и не удивлен, когда узнал, что указанные труды, опубликованные в 1972 (Маршак) и 1969 (Сантильяна) годах, фактически не оказали влияния на ученое сообщество. Это не означает, что они были раскритикованы. Даже такой признанный авторитет, как покойный Мирси Элиад, похвалил обе работы, но что-то в самом характере эпохи не было готово к их восприятию. Так, например, для историков науки по-прежнему остается «истиной», что Гиппарх открыл прецессию около 125 года до н. э., работая с письменными источниками.

В конце 1970-х годов имел место инцидент, свидетельствовавший отчасти о неправильном современном подходе к использованию мифологии и изрядно позабавивший Дехенд: советские власти выразили резкий протест против планировавшейся американской экспедиции на поиски Ноева ковчега на гору Арарат, что в Турции, вблизи от границы с советской Арменией. Полагая, что никто не может быть тупым до такой степени, Советы посчитали, что экспедиция послужит прикрытием для установки поста электронного подслушивания.

Одним из таких электронных подслушивающих постов, сооруженных в семидесятые, был гигантский параболический радиотелескоп шириной более полумили, построенный на склоне горы в Аресибо, Пуэрто-Рико. Сконструированная для мониторинга радиоволн из глубокого космоса, антенна Аресибо использовалась — кроме всего прочего — для сканирования небес с целью поиска признаков разумной жизни.

С современной точки зрения Аресибо дает богатую почву для иронии. Например, предположение, что любой источник передачи, на поиски которого затрачиваются немалые деньги, должен излучать волны извне нашей Солнечной системы. Всякий, кто способен достичь нас таким способом, должен быть «передовым». Разумеется, сами эти мнимые источники должны находиться в далеком прошлом, в тысячах световых лет от нас, но только не в нашем собственном прошлом. Чего доброго, они взывают к нам о помощи. Подобное использование антенны в Аресибо обнаруживает обескураживающее, но редко оспариваемое современное предположение о том, что прошлое некой группы неизвестных нам инопланетян может оказаться для нас полезнее нашего собственного прошлого. В соответствии с такой точкой зрения, Мудрость, этот ангел, плясавший у ног Господа, так никогда и не проявила особого интереса к Земле.

Аресибо, кстати сказать, получило свое название от имени вождя индейского племени, жившего на месте нынешнего города. Те из его народа, кто не умерли от европейских болезней, погибли вместе со своим вождем на каторжных работах, на которые их обрекли испанцы, жаждавшие соединить дорогой места их проживания с остальной частью острова. Никто никогда не спрашивал, и мы никогда не узнаем чего-либо большего об этой группе людей, кроме общего замечания Колумба о том, что люди с этих больших островов были самыми счастливыми, самыми здоровыми, самыми богатыми и самыми щедрыми из всех им встреченных до той поры.

Позже, в 1611 году, Аресибо было присоединено испанским губернатором, назвавшим его Сан-Фелипе-де-Аресибо по имени апостола Филиппа, фигурирующего в «Гностическом Евангелии» из текстов Нэга Хэммэди. До находки этих текстов в 1945 году единственный сохранившийся отрывок этого «Евангелия», найденный у Епифания, содержал инструкции для душ умерших: «Господь открыл мне, что должна говорить душа, возносящаяся на небо, и как она должна отвечать на вопросы всевышних сил». Итак, холмы Аресибо, где радиоантенна ждет послания с какой-то далекой планеты, кишат призраками послания из нашего собственного прошлого, которого нам никогда не получить.

V

Настоящая книга — это история эксперимента, развертывания — если хотите — антенны, сконструированной для перехвата передачи из «предыстории». Я предпочел сфокусировать это сооружение на андской цивилизации по нескольким причинам. Прежде всего, насколько известно, в Андах не существовало письменности ни во времена империи Инков, ни до нее[2]. Андская цивилизация была классической «доисторической» цивилизацией, полагавшейся на традицию устной передачи знаний.

Во-вторых, эти знания сохранялись нетронутыми до сравнительно недавнего времени. Хотя испанцы и считали свою цивилизацию выше, они, тем не менее, проявили немалый интерес ко всем аспектам жизни инков. Первые священники, воины и правители, представлявшие испанскую корону, записали по разным — будь то профессиональным или частным — соображениям информацию о Бронзовом веке империи, сохранявшемся значительную часть XVI века. Эти документы известны под собирательным названием «Испанские хроники» и содержат много мифов.

В-третьих, лично я жаждал узнать, можно ли установить контакт с прошлым с помощью средств, подсказанных «Мельницей Гамлета». Поскольку в этой книге утверждается, что технический язык мифологии можно обнаружить повсеместно в «полосе высокой культуры», Анды определенно представлялись идеальным, хоть и несколько суровым, местом для апробирования этих идей.

Хотя выдвигаемые в настоящей книге идеи относительно андской цивилизации в целом и динамики развития империи Инков в частности не встретишь где-либо еще, они все же не противоречат уже известным фактам. Например, приводимые повсеместно в этой книге астрономические определения основаны не только на собранных мною этно-астрономических данных в Перу и Боливии в конце 1970-х годов, но и на ранних исследованиях Пухера, Уртона и Зуидемы. Данные ниже описания небесных тел теперь общеприняты. Мои находки оказались в основном идентичными открытиям других. Однако настоящая работа отличается от обычной литературы тем предположением, что указанные небесные тела использовались при проведении более широких и глубоких астрономических наблюдений, нежели связанные с годовым сельскохозяйственным и ритуальным календарем — наблюдений, призванных скорее контролировать течение времени на великой шкале прецессии.

Зашифрованные в андской мифологии даты прецессионных событий не оспаривают принятые археологическую хронологию и интерпретацию. Напротив, проникновение в мифы на астрономическом уровне придает дополнительное измерение интерпретации, которое обогащает археологические данные и в то же время подтверждается ими. И все же я считаю, что было бы опрометчиво не предупредить, что весь настрой этой книги отличается коренным образом от нынешнего общего представления об андской позднеинкской цивилизации хотя бы потому, что в ней в самой сути андского социального, интеллектуального, политического и религиозного восприятия выявляется влияние комплексной астрономической космологии, существование которой у всякого народа еще подлежит признанию какой-либо академической дисциплиной.

Многое из написанного мною в настоящей книге отличается такой расстановкой акцентов от общепринятого в научной литературе. Идеи о том, что андская мифология пересказывает значительные прецессионные события (глава 2), или о том, что три мира в андской космологии понимались на одном уровне как местоположения в небесной сфере, соединенные Млечным Путем (глава 3), которые существуют в Андах достаточно давно, оказываются новыми для западных ученых. Точно так же, мысль о том, что андские народы не только имели названия для всех видимых невооруженным глазом планет, но и связывали их с важными божествами (главы 4 и 5), совершенно не соответствует ортодоксальной точке зрения, согласно которой они не дали названий ни одной планете, кроме Венеры.

В главах с 6 по 8 рассказывается о том, как идеи этой неизвестной андской космологии стали одной из движущих сил истории Анд. Через эти главы красной нитью проходит также отсутствующая в научной литературе мысль о том, каким образом андская мифология регистрировала изменения, происходившие одновременно в социальной и небесной сферах, и каким образом их синхронность может быть подтверждена археологическими находками, с одной стороны, и обработанной на компьютере планетарной и археоастрономической информацией — с другой. Этот метод исторической «триангуляции» позволяет точно увидеть, как в течение тысячелетий андские народы стремились обосновать свою социальную действительность определенными небесными сочетаниями.

Главы 9 и 10 повествуют о том, как эта система мышления, уже достаточно древняя к началу XV века, по праву становится отдельной реальностью — основным оправданием и определяющей силой развития империи Инков. Название книги содержит намек на главную миссию, которую инки считали себя обязанными выполнить. По моему мнению, эти открытия, касающиеся тайного предначертания империи Инков, способны привлечь к себе наибольшее внимание, но также и вызвать наибольшую озабоченность. В техническом языке андской мифологии отображены истоки не только величия инков, но и их всесторонней уязвимости, вследствие которой судьба огромной империи оказалась отданной в руки менее двухсот интервентов.

Настоящая книга — это прежде всего исторический труд, она охватывает многие дисциплины, но всегда с точки зрения неразрывного исторического вопроса: «Что произошло?» Из предположений, позволивших в настоящем исследовании напрочь отказаться от общепринятого восприятия «доисторического» андского мира, наиважнейшим является представление о том, что андская мифология была призвана передавать информацию о прошлом в настоящее. Я полагаю, что это предположение вполне оправдало себя, и поэтому пришел к выводу, что наше современное понятие «предыстории» устарело.

Значение этого вывода настолько важно, что им продиктована вся форма написания данной книги. Я описал, каким образом я узнал то, что узнал. Как убедится читатель, весь этот процесс стал возможен потому, что со временем я осознал, что мифы построены таким образом, чтобы дать ответы на ими же поставленные вопросы. Снова и снова я обнаруживал, что кажущиеся нелогичными элементы мифов вставлены специально для постановки новых вопросов. Каждая новая трудность в понимании мифов сверхъестественным образом становится дверью в новое знание. Собственный опыт работы с мифами убеждает меня, что за их составлением стоит некое весьма необычное духовное восприятие, для которого характерно глубокое проникновение в функционирование человеческого мозга.

Жаль будет, если любителю мифов покажется, будто настоящий труд стремится низвести мифологию до уровня одной из отраслей астрономического наблюдения. Нет, это не входит в мои намерения. По моему разумению, на определенном уровне некоторые мифы служат для кодирования сложных астрономических наблюдений. Астрономический уровень мифологии предстает, как мне кажется, в виде нотной гаммы в полифонической партитуре. В следующих главах я попытался показать, как в андской мифологии небесные, общественные, политические, религиозные и духовные элементы сплетаются в обезоруживающе простенькие и очаровательные истории. Тем не менее я был бы неискренен, если бы стал утверждать, будто астрономический смысл играет в андской мифологии решающую роль, хотя небесный «подтекст» и составляет важный элемент всех драматических событий андской истории.

Насколько я могу судить, настоящий труд является первой глубокой монографией, в которой внимание сосредоточено на единственной в Новом Свете цивилизации, подтверждающей существование технического языка мифологии. Нет такого учебника, который подсказал бы, как это следует делать, и читатель вправе отнестись скептически к труду, в котором содержатся такие огульные утверждения, как в настоящей книге. В конце концов почему бы читателю не принять за окончательный вердикт коллективное молчание научного сообщества относительно технического языка мифологии?

На этом вопросе я подробно останавливаюсь в главе 7, в которой попытался описать, как и почему антропология и археология — две науки, занимающиеся главным образом толкованием «предыстории», — по вполне понятным причинам исторически сохраняли свойственное им неприятие представления о широкой распространенности важных идей, если только подобные идеи не считаются «всеобщими» и «возникшими независимо друг от друга». Как станет ясно читателю, технический язык мифологии слишком своеобразен, чтобы его раз за разом изобретали заново. Поэтому, если признать существование технического языка мифологии, тогда следует признать и то, что антропология и археология систематически недооценивали масштабы и значение взаимодействия людей по всей планете на протяжении по крайней мере последних шести тысяч лет.

VI

Написание предлагаемой читателю книги стало настоящим приключением, начавшимся и закончившимся одним и тем же мифом. Из двух его сохранившихся вариантов приведу записанный около 1573 года испанским священником Кристобалем де Молиной:

«В провинции Анкасмарка, что в пяти лигах от Куско, индейцы рассказывали следующую басню.

За месяц до потопа их овцы (ламы) закручинились, днем они ничего не ели, а ночью следили за звездами. В конце — концов пастух поинтересовался, что их беспокоило, и они ответили, что расположение звезд предсказывает гибель мира от воды. Услышав это, пастух посоветовался со своими шестью детьми, и вместе они приняли решение собрать сколько можно пищи и овец и подняться на вершину очень высокой горы под названием Анкасмарка. Они говорят, что по мере подъема уровня воды, гора становилась все выше, и потому потоп так и не смог накрыть ее полностью, а когда вода спала, гора тоже уменьшилась. Таким образом, шесть детей того пастуха вновь заселили тот район. Рассказывают и другие подобные истории, которые я не привожу здесь во избежание многословия. Главный источник подобных басен — это незнание Бога, идолопоклонство и пороки этих людишек. Если бы они умели писать, то не были бы столь тупыми и слепыми».

Свойственная западным людям склонность рассматривать мифологию и устную традицию как поле для произвольного воображения имеет длинную историю.

В ходе своего исследования я снова и снова возвращался к этой истории, каждый раз понимая ее по-новому. Чем больше поднимала она вопросов, тем поразительнее оказывались подсказываемые ею ответы. Я стал осознавать, что Сантильяна и Дехенд написали действительно очень умную книгу, но даже по мере осознания этого я уносился через телескоп в индейскую версию местной истории, которая началась с основ андской земледельческой цивилизации, а завершилась трагическим свершением пророчества, которое вдохновляло формирование Инкской империи даже тогда, когда предрекало ее падение.

Другая, более пространная версия мифа является частью собрания мифов, известных сегодня под названием «Боги и люди Уарочири». Эта хроника была написана испанским священником Франсиско де Авилой, который пожелал собрать на кечуа, родном языке местных жителей, мифы той области, куда он был прислан, чтобы впоследствии использовать эту информацию как разведывательные данные с целью искоренения андской религии. «Боги и люди Уарочири» — это единственный и наиболее полный из всех записанных циклов мифов андских народов. Вот перевод версии о великом потопе в пересказе и записи одного неизвестного местного крестьянина, обученного Авилой транскрибировать кечуа с помощью испанского алфавита:

«В далекие времена этот мир оказался перед угрозой исчезновения. Самец ламы, пасшийся на холме с сочной травой, узнал, что Мать-Море решила выйти из берегов и разлиться, подобно водопаду. Этот самец впал в горькую печаль; он все мычал «ин, ин» и ничего не ел. Хозяин ламы, рассердившись, ударил его кукурузным початком. «Ешь, собака! — крикнул он. — Ведь ты находишься на лучших пастбищах». Тогда лама, заговорив, словно была человеком, поведала пастуху: «Выслушай меня внимательно и хорошенько запомни, что я тебе скажу. Через пять дней здесь будет огромный океан, и весь мир будет затоплен». И пастух встревожился; он поверил ему [ламе]. «Мы уйдем куда-нибудь и спасемся. Позволь нам пойти на гору Вилькакото; там мы, должно быть, спасемся; захватите еды на пять дней», — приказал он [?]. И с этого момента он начал восхождение со своей семьей и с ламой. Когда он находился уже у самой вершины горы Вилькакото, он обнаружил, что там собрались все звери: пума, лиса, гуанако, кондор — все виды животных. Едва добрался человек до вершины, как в реки начала падать вода; и так они сидели на Вилькакото, сгрудившись на крошечном пятачке, на самой вершине, где не достала бы их вода. Но вода все же достигла хвоста лисы и намочила его, отчего и по сей день хвост у лисы черный. А через пять дней вода стала убывать. Высохшая часть начала покрываться растительностью. Море отступало все дальше, а когда оно ушло и положение дел прояснилось, то оказалось, что оно погубило всех людей. Только тот, кто остался в живых на горе, и с ним остальная часть людей [семья?] снова стали размножаться, и благодаря ему род человеческий существует и поныне».

VII

В конце концов ключом, открывшим мне смысл этих и других андских мифов, было одно простое предположение: что в мифологии заложены возможность и намерение поведать

о великих водоворотах времени. Последующие страницы содержат версию об андском прошлом и о появлении европейцев, которая никогда еще не публиковалась. Я полагаю, что эта версия представляет собой значительное приближение к восприятию андским мышлением конкисты Нового Света. И если главы об инках дают трагические и неустоявшиеся выводы, то они, возможно, послужат вполне обоснованным альтернативным взглядом на события в Кахамарке.

Путь к заключительным главам был продолжителен, поскольку являлся не чем иным, как обучением чтению в мифологии всей саги об андских народах в процессе их восхождения от рассеянных групп охотников до обладателей одной из наиболее необходимых Земле экосистем. Чтобы читатель мог не просто проследовать этим путем, но и лучше оценить его масштабы, скажу несколько напутственных слов.

Я пытался последовательно и применительно к контексту употреблять термины «андский» и «инкский». Для обозначения той земледельческой цивилизации, которая, как обнаружили археологические исследования, составляла доминирующий уклад жизни в нагорьях Анд примерно со II столетия до Рождества Христова, не существует иного общего понятия, кроме «андской». Основой этой цивилизации — как подтверждает и миф — было единство в многообразии. При наличии множества племен, языков и обычаев внутри андской эйкумены имелось, как я попытаюсь показать, объединяющее религиозное представление, покоившееся на общем, основанном на астрономии космологическом мировоззрении. Именно к этой цивилизации — а она была цивилизацией в любом смысле данного слова — относится понятие «андская». Инки стали силой в андской жизни лишь после 1400 года. Тем не менее они были, наряду с другими племенами Анд, прямыми наследниками андской традиции. Поэтому, используя в книге время от времени термин «инкский», я подразумеваю под ним характеристики испанских хроник, относящиеся непосредственно к инкам, которые, однако, являются также и характеристиками андской традиции в целом, неотъемлемой частью которой были и инки.

В первых же абзацах главы 2 я попытался дать читателю некоторое представление о времени и о драме истории андской культуры, начиная с современности и идя назад во времени. На основе этих предпосылок можно будет лучше оценить значение и древность мифов о ламе и потопе, которые составляют канву главы. Как мы увидим, «мир», погибший в том потопе, завершился почти на тысячелетие раньше, чем первый инкский император вступил на путь завоеваний. Миф о ламе и потопе описывает небесные события, которые происходили в VII столетии нашей эры.

В развертывании сюжетно-тематической нити данной книги для меня выделяется один момент. Я размышлял, почему во второй версии мифа о великом потопе лама была определена самцом.

Без какой-либо видимой причины я вспомнил, что знал кечуанское слово для обозначения самца альпаки, подвида семейства лам, ценного своей прекрасной шерстью. Это слово — пако. Тогда наступило замешательство, ибо я никогда прежде не замечал, что это слово и слово для обозначения «шамана» — одно и то же. Пако, или самец альпаки, в мифе был шаманом. Когда меня осенила мысль о значении этой догадки; в моей памяти всплыл отрывок из хроник, который подробно описывал поведение андского жреца-астронома:

«Его жизнь была религиозной и полной воздержаний; он никогда не ел мяса, а только травы и коренья, наряду с обычным хлебом из кукурузы. Его дом находился в сельской местности и очень редко в городе; говорил он мало; его платье было обыкновенным, простым, шерстяным, но скромным, до колен… а поверх него очень длинная мантия серого, черного или пурпурного цвета; он не пил вина, но всегда только воду. Проживание в деревне давало ему возможность лучше разглядывать звезды и свободнее размышлять о звездах, которые, согласно представлениям своей религии, он почитал за богов».

Это описание шамана было фактически таким же, как и поведение ла/со/альпаки в мифе: проживание в сельской местности, умеренное употребление в пищу трав и воды, одетый в шерсть и всю ночь вглядывающийся в звезды. От этой находки я испытал незабываемое ощущение, будто удар током. Я вновь обратился к мифу и перечитал его елова, прямую речь андского жреца-астронома, передаваемую беспрерывно через промежуток более чем в 1300 лет: «…лама, заговорив, словно была человеком, поведала пастуху: «Выслушай меня внимательно и хорошенько запомни, что я тебе скажу…»

ЧАСТЬ I

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЯЗЫК АНДСКОЙ МИФОЛОГИИ

ГЛАВА 2

ПОЧЕМУ У ЛИСЫ ХВОСТ ЧЕРНЫЙ

…с вами и другими народами только в последнее время жизнь снова и снова обогащалась литературой и всеми другими атрибутами цивилизации, когда однажды, после обычного течения лет, небесные ливни низвергаются вниз, подобно чуме, оставляющей только невежественных и необразованных среди вас. И тогда вы все начинаете сызнова, подобно детям, не зная ничего из того, что существовало в древние времена здесь или в вашей собственной стране.

I

Днем в разреженном великолепном воздухе нагорья Перу и Боливии звучит песня безутешной печали. От постыдно обрушивающихся, подмытых оврагами террас на бесконечных заброшенных склонах до опустошенных и покрытых солончаками многих квадратных миль плато вокруг озера Титикака, израненная земля горько плачет по своим утраченным земледельцам. Она — пачамама, «наша мать в пространстве-времени». Четыре с половиной из шести миллионов ее детей почили мертвыми за пятьдесят лет конкисты.

Оставшиеся в живых, бывшие солью земли и перенесшие столетия деградации, презрения и страданий, никогда ее не забывали.

Ночью, когда черные псы жмутся друг к другу, чтобы согреться, и видимые утесы языческой истории покрыты забвением, небесный свод сияет вдали в безупречном великолепии как горячее подтверждение существования прошлых и будущих миров. Здесь, на небесном своде, начертаны священные идеи-формы андской цивилизации. Млечный Путь, в других краях кажущийся светлой полосой в ночном небе, здесь сверкает с такой интенсивностью, что его большие кольца или межзвездная бездна видны с ошеломляющей четкостью, чернильно-черными и бездонными. Эти черные пятна называются ламой, кондором, куропаткой (льюту), жабой (анп’ату), змеей, лисой. Мифы рассказывают ночью.

Мифы говорят о прошлом и о скорби более древней, чем испанская конкиста. Инкская империя, этот отчаянный замысел, осуществленный силой оружия, возникла, чтобы положить конец кровопролитию восьми столетий межплеменных войн. Под угрозой находился сам образ жизни, о древнем происхождении которого все еще напоминала мифология, но который зашатался под тяжестью своих собственных достижений.

Некогда дававшее пропитание лишь редким племенам кочевников, охотившимся, а позже разводившим ламу, да группам охотников, начинавшим переход к примитивному земледелию, высокогорье Анд преобразилось примерно за два столетия до Рождества Христова в одной из самых драматических экологических катастроф, когда-либо имевших место. В 1400 году н. э. андские народы, исчислявшиеся теперь миллионами, заполнили пространство и, как полагали инки, время. Некогда хозяева одной из наиболее дефицитных экосистем Земли, андские народы стали теперь ее пленниками.

Историк Джон Мурра отмечал грандиозность андских достижений. Основные зерновые культуры андского земледельческого общества — маис, картофель и хина — произрастали на высоте от десяти до тринадцати тысяч футов. Ниже десяти тысяч футов джунгли покрывают головокружительные восточные склоны Анд, где сквозь каменистые ущелья доносится рев рек. На высоте примерно в шесть тысяч футов, где отвесность Анд переходит в более пологую монтанью, можно расчистить землю для культивирования фруктов и коки. Более четырнадцати тысяч футов, на безлесной пуне, разновидность дюнной травы, называемая икчу, дает корм множеству лам и альпак.

Земледелие в высокогорьях Анд требует объединенных усилий, потому что широкие долины редки, а на холмах, дабы они могли прокормить стабильное население, приходится создавать орошаемые террасы. Чтобы работать в такой окружающей среде, людям требуются шерсть для теплой одежды и время от времени мясо и жир, а также дополнение рациона фруктами и кокой из монтаньи. Кока в умеренных дозах является ценной диетической добавкой для тех, кто занят земледельческим трудом в высокогорье, поскольку она повышает выносливость и способность переносить холод.

Это был классический случай цыпленка и яйца. Чтобы жить исключительно кочевым скотоводством на высокогорной пуне, не было достаточного количества пропитания. Жить охотой и примитивным земледелием в долинах нагорья значило, в лучшем случае, уцелеть. Подсечно-огневой образ жизни в монтаньи без речных ресурсов бассейна Амазонки предполагал уединенную полукочевую жизнь мелкими изолированными группами.

Эти перспективы резко изменились около 200 года до н. э., когда в жизнь Анд ворвался творческий импульс огромной силы. Там начало складываться, и достаточно быстро, то, что Мурра называет «вертикальными архипелагами», то есть соединение пуны, высокогорных пахотных долин и монтаньи в единые взаимозависимые системы, способные дать пропитание крупным общинам. Эти общины, называемые айльюс, владели всей землей в данной долине — от шестнадцати тысяч футов до самой монтаньи. Такие «вертикальные архипелаги», простиравшиеся часто на шестьдесят или более километров сверху донизу, позволяли скапливаться большой массе людей, которые могли предпринимать огромную работу по строительству террас и орошению в Андах.

В этом блестящем синтезе все то, что было непреодолимым препятствием географии Анд — высокие цепи гор, изолированные долины, скудная пахотная земля и суровые разрозненные экосистемы, стало активом, основой новой цивилизации. Топография, порождавшая разделение и дефицит, была преобразована, притом явно по воле человека, в среду естественно определенного обитания, источавшую впредь достаток и бесконфликтность.

Это событие отмечено в андской мифологии как сотворение мира богом-творцом в человеческом облике — Виракочей. Традиция помещает это событие в район озера Титикака, обширного пресноводного озера, которое находится на высоте 12 500 футов над уровнем моря и располагается, словно огромная масса ляпис-лазури, в окрашенном в серые тона пространстве плато. Давным-давно, в самом начале истории, мир был во мгле. Затем в ночной тиши над темными водами озера Титикака Виракоча создал солнце, луну и звезды и повелел им всходить над чернокаменным утесом, выступающим из озера островом, называвшимся Титикакой, а сегодня — Островом Солнца. Затем, согласно мифу, Виракоча создал все племена Анд — каждое с его особыми одеждами, языком, обычаями — и повелел каждому выйти из пещер, ущелий и стволов деревьев к центрам соответствующих каждому племени мест обитания.

В своих разных версиях этот миф составляет хартию андской цивилизации. В нем заложен общественный договор, который поддерживал ее единство. Хотя, как признавалось, племена имели разные языки, обычаи и одежды, каждое из них, тем не менее, было связано с другими как творениями общего бога Виракочи. Каждое племя обладало статуэткой своего родового тотема, или уакои, отмечавшей — как описано в мифе — сотворение Виракочей племенного тотема-первопредка, субъекта, мыслившегося гермафродитом и не человеком. Факт владения племенными землями закреплялся принадлежностью каждой группы к своему особому месту возникновения — пещере, источнику и так далее, называемому пакарина, буквально — «место появления». Пестрое разнообразие племен представлялось, таким образом, берущим начало от основополагающего принципа единства. Вот почему в столь многочисленных версиях мифа Виракоча обращается к народам «с большой добротой, убеждает их поступать по добру и не причинять друг другу зла или ущерба, любить всех и быть ко всему милосердными».

После испанской конкисты иезуитский священник Пабло Хосе де Арриага, повинный в основательном разрушении андской религии, написал наставление для иезуитских миссионеров, названное «Искоренением идолопоклонства». Этот текст внушал ученикам, что их первостепенной задачей по прибытии в селение было заполучить родословную уаку и уничтожить ее. Еще лучше, если бы удалось отыскать, разрушить или стереть с лица земли пакарину.

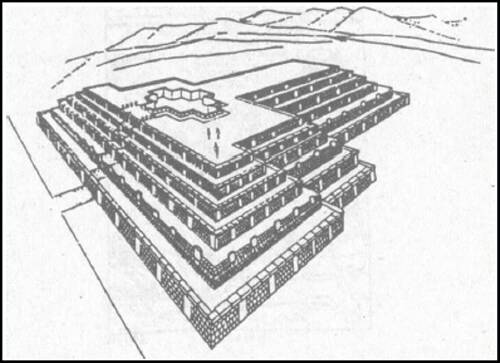

Археологические исследования лишь недавно подтвердили, что район озера Титикака занимал особое место в развитии андской цивилизации. Быстрому расширению экологического единства по системе «вертикального архипелага», которое началось около 200 года до н. э., предшествовали примерно четыре столетия земледельческих экспериментов в бассейне Титикаки. Начатые не ранее, чем в 600 году до н. э., эти эксперименты по ирригации на широком пространстве плато вокруг озера Титикака создали особую систему поднятых насыпей, недавно обнаруженных на фотографиях со спутников.

В этой системе вода, поступающая из озера, хранилась постоянно в канавах между насыпями. В жаркое время суток засеянные на насыпях зерновые культуры могли испарять воду, а в холодные ночи вода возвращала тепло солнечного дня, предотвращая повреждение растений от холода. В канавах разводилась рыба, обеспечивая питательный белок, а также удобрения для зерновых культур. По оценкам, между 200 годом до н. э. и 600 годом н. э. под такой формой земледелия было занято порядка трех сотен квадратных миль земли. Сегодня этот метод сельского хозяйства внедряется заново, потому что он дает более высокие урожаи, чем земли с химическими удобрениями.

Этот общинный труд сочетался с тем, что называется тиауанакской цивилизацией. Город Тиауанако, достигший своего политического и архитектурного величия около 600 года н. э., является священным центром Анд. Пребывающий ныне в руинах, он для Южной Америки означает то же, что Теотиуакан для Мексики или Стоунхендж для Англии: легендарное место, талисман, пробный камень. Именно здесь, согласно мифу, был создан мир, в смысле заложенных Виракочей принципов интегрирования андской земледельческой цивилизации. Руины находятся приблизительно в двенадцати милях от берегов озера Титикака, виднеющегося на северо-западном горизонте. Обращенные к восходу солнца, они являются самым знаменитым археологическим памятником в Южной Америке, Воротами Солнца, над которыми высечено изображение Виракочи.

В период наивысшего расцвета культурное влияние Тиауанако простиралось далеко на север, в глубь центральных Анд и за их пределы. Мифы людей Уарочири в центральных Андах, от которых исходит один из мифов о ламах, подтверждают, что в «самые незапамятные времена» именно Виракоча пришел и показал людям, как создавать земельные террасы и строить ирригационную систему. Но в VII столетии н. э., с возвышением военизированного государства Уари в центральных Андах, близ современного Аякучо, впервые в андскую жизнь вошла организованная война. В 1000 году н. э. Тиауанако будет заброшен, поскольку долгая мрачная эпоха опустилась на андское крестьянство. Инки не понимали (если то не было политической уловкой) значения этого наследия, когда переработали миф о сотворении Анд, чтобы включить свое собственное особое порождение Виракочей у Титикаки, и построили изысканное место поклонения на Острове Солнца.

В течение всех этих столетий наставления Виракочи оставались необходимым культурным инструментом для совладания со сложной физической средой Анд. До сих пор не подвластный времени сохраняется у андского крестьянства фундаментальный религиозный принцип земледельческого общества Анд, которому учил Виракоча. Это принцип взаимодействия — взаимодействия между человеком и силами природы, взаимодействия между жизнью и смертью и взаимодействия между самими людьми. И со времен Виракочи около 200 года до н. э. основной темой андской истории оставались почти что сверхчеловеческие усилия крестьянства по сохранению этого принципа в действии, несмотря на следовавшие друг за другом сокрушительные удары судьбы. Невзирая на войны, пришедшие в VII столетии, невзирая на отход Тиауанако около 1000 года н. э. от духовной основы Анд и раздробление андского народа на несколько воюющих племен, невзирая на завоевания сначала инков, а потом испанцев и на современную эксплуатацию и пренебрежение, аборигены Анд настраивали свою коллективную душу на этот древний лад. Взаимодействие, а не ненависть, была и остается аккуратно уплачиваемой ценой за выживание культуры.

Я не знаю более отчетливого выражения неукротимого достоинства, все еще живущего в душах аборигенов Анд, чем то, которое в 1953 году проявил в Пукио старик, проведший всю свою жизнь в жестоких тисках системы испанской асьенды в качестве крепостного на земле его собственных предков:

«Мы [аборигены/ желаем только того, чтобы правительство распорядилось о раздельном проживании мистис [европейцев] и индейцев и чтобы мы не обращались друг к другу за помощью. Тогда бы стало понятно, кто более ценен здесь, в Пукио. Мы, поскольку бедны, способны жить честно; они же пришли бы к нам за помощью; потому что они не знают, как возделывать землю, ни как ее орошать, ни как собирать урожай, ни как ухаживать за скотом. Ничего. Они ничего не умеют, кроме как садиться на лошадь и отдавать распоряжения. Они бы умерли с голоду, если бы должны были жить отдельно…»

II

Миф обретает свою силу из-за ограниченности человеческой памяти, ибо в устных каналах передачи нет места краснобайству. В нем пространство ограничено той информацией, от надежности передачи которой зависит будущее благополучие еще не родившихся поколений. Миф важен по определению. Эта глава есть история о том, почему хвост у Лисы черный. Потоп, настигший бедную Лису на горной вершине, действительно имел место, и что хвост у Лисы вымочился, было реальным историческим фактом. В самом деле, можно четко понять, почему хвост у Лисы черный, почему это событие было важным и какой именно мир был разрушен потопом. Возможно, причина в том, что создатели мифа оперировали определенным средством передачи, техническим языком мифологии. Подобные этому события из андского прошлого доступны настоящему, потому что составители андских мифов так того пожелали.

Чтобы понять, как оперирует астрономический уровень андской мифологии, необходимо кое-что знать о его. великой всеобъемлющей схеме, традиции пяти Мировых Веков, достигающей высшей точки в Пятом Веке, как это односторонне было объявлено инками[3].

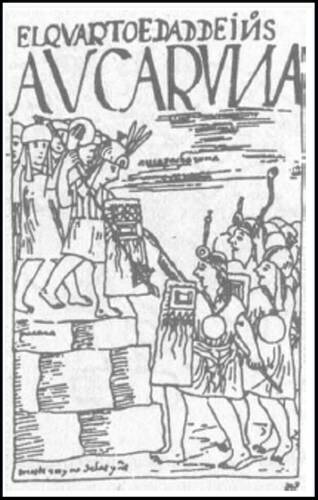

Один из хронистов, размышлявших над пятью Мировыми Веками, был Фелипе Гуаман Пома Аяла («Гуаман Пома» означает «Хищная Пума»), местный дворянин из Уаманги, близ современного Аякучо, в северо-западной части Империи. Его работа (1584), величавшаяся «Письмом королю», была попыткой побудить короля Испании Филиппа II смягчить управление в Перу, показав, что его народ живет по более христианским-принципам, чем христиане.

Согласно Гуаману Поме, люди Первого Века жили в пещерах, боролись с дикими зверями и «блуждали затерянными в неведомой земле, ведя кочевой образ жизни». Люди Второго Века ютились в грубых круглых строениях, одевались в шкуры зверей, нарушили «девственность земли» и жили оседлыми поселениями. Люди Третьего Века размножились «подобно морскому песку», умели ткать, возводили строения, подобные тем, что строят сегодня, имели обычаи вступать в брак, жили земледелием, знали систему мер и весов, обладали общей традицией происхождения и проживали сообща в гармонии. В первые три Века война была им неведома. Четвертый Век, «аука пача руна», или «Век Воинов», начался с «внутренних конфликтов», которые быстро разрослись, придав характерный этому веку тип домов, крепостей на холмах. Воины оставили пашню и семью в прошлом; были разрушены мосты и введены человеческие жертвоприношения. Пятый Век был веком Инков. Вообще-то говоря, описание Гуаманом Помой Пяти Веков удивительным образом совпадает с археологическими находками, относящимися к последовательной смене и характеру культурных изменений в Андах.

Вторым источником, свидетельствующим о традиции Пяти Миров, был хронист Мартин де Муруа, испанский священник, чьи сочувствие аборигенам Анд и любознательность по отношению к их миру открыли ему не каждому доступную информацию.

«…начиная с сотворения мира и до сей поры сменили друг друга четыре солнца, не считая того, что светит нам сегодня. Первое погибло от воды, второе — от падения неба на земле… третье солнце, как они говорят, было погублено огнем. Четвертое — воздухом: нынешнее пятое солнце' они весьма почитают… и изобразили и символизировали его в храме Куриканча [Инкском храме Солнца в Куско] и запечатлели в своих кипу [завязанные узлами шнуры, используемые для счета и хранения записи] до 1554 года[4]».

Использование термина «солнце» как хронометрического эквивалента «мира-века» было общей для инков и ацтеков практикой, и нет необходимости подробно останавливаться на особых причинах для такого словоупотребления. Местным термином для «мира-века», используемым повсюду в Андах, было слово пача, как в примере с употреблением Гуаманом Помой аука пача руна в значении Века Воинов. Другой хронист, Хуан Сантакрус Пачакути Ямки Салькамайгуа, местный дворянин из района озера Титикака, упоминал эту же эру войны до прихода инков под названиями пурунпанча, калькпанча и татаякпанча в значениях «века варварства», «века нарушения границ» или «мрачного века».

Точное значение слова пача имеет решающее значение для понимания андской мифологической мысли. В век, подобный нашему времени, когда принято уплотнять данные, разбирать звуковые байты, обрабатывать слова и извергать информацию, мы бы, вероятно, резюмировали повествования мифа о Мировых Веках (чтобы упростить их усвоение) как истории «бедствий» и «катаклизма», ни на минуту не задерживаясь на употребляемых словах или не рассматривая, какое значение они могли бы передавать. Мы, например, не замечаем, что эти слова идут от возможных бедствий из нашего собственного мифологического наследия и что их жизнь все еще пульсирует у нас на кончике языка: «бедствие» («dis-aster») — это буквально «разделение звезд», а «катаклизм» от греческого kataklysmos означает «потоп». Поскольку в андской мифологии существовали такие же термины, которые вошли и в западные языки, то для верной передачи информации стоит быть точным в отношении их значения.

Испанские захватчики понимали слово пача в значении «мир» (mundo) или «земля» (tierra). Наиболее поверхностное описание понимания слова мир показывает, что этот термин имеет расплывчатое значение. В «Американском словаре Херитидж» английское слово мир обладает шестнадцатью разными определениями. Оно может означать планету Земля; Вселенную; определенную естественную среду, такую как «мир моря»; исторический период, вроде «Елизаветинского мира»; особую сферу, такой как «мир литературы»; средства к существованию, типа «мир бокса»; человечество в целом, как, в «мировом мнении»; и так далее. Важно поэтому отметить, что в авторитетном словаре кечуа Гонсалеса Ольгина (1608) имеется только одна запись для слова пача: «йетро suelo lugar», или «время земля место».

В то время как в западной мысли смысл слова мир передавался столь эластично, что мог означать некую «разновидность», приобретающую значение только посредством ближайшего прилагательного, кечуанское слово пача означает одну, и только одну, вещь: одновременно место и время. Если я сообщаю вам, что встречусь с вами в той же самой пача завтра, то уже из контекста нашего диалога вытекает, говорим ли мы о том же самом месте, том же самом времени или о том и другом сразу. В андском мышлении «это место» сегодня не есть то же самое «место» завтра. Пространство определяется временем, а особенности пространства составляют основу, из которой возникает время.

В английском языке мало слов, обращающихся непосредственно к тому объему человеческого опыта, называемому бытием, который можно определить как просто то, что можно ассимилировать и вынести. «Мир», в котором живем мы, современные люди, является калейдоскопичным, фрагментированным, продуктом изменчивых состояний. Мы принимаем факты, как они происходят, культивируем качество экзистенциального щегольства перед лицом будущих потрясений. Мы думаем о современной жизни так или иначе как об остром лезвии пока еще не состоявшегося будущего и живем соответствующей жизнью: в забытьи, в отчаянии, в раздражении, блуждающим огоньком.

Напротив, кечуанское слово «мир» — пача — в силу чисто лингвистических правил требует, чтобы его жители вели себя, не уклоняясь от груза истории. Поступать иначе — значит хвататься за призрачную эластичность пространства-времени, отказываться от идентичности, забывать прошлое и не оправдывать страданий и трудов тех, которые ушли прежде. Не случайно детям кечуа с четырех- или пятилетнего возраста всякий раз, когда они отправляются из дому, дают нести ношу — узелок с провизией или несколькими вещами. Эта физическая ноша, которую эти дети обязаны взваливать на плечо, предвещает более тяжкий груз культуры, какой они однажды понесут. И так как эта культурная «поклажа» в целом — язык, одежда, обычаи, мифы — есть основное средство достижения будущего в течение жизни, то каждый истинный человек несет это бремя с гордостью. Местным названием для языка кечуа является руна сими, «язык людей».

Чтобы понять слово пача, надо, следовательно, понять вечный груз непостоянства, мифическую размерность всего настоящего, крайнюю мучительность жизни, боль утраты и цену стойкости. Кечуанский термин пача, понимаемый нами в своем мифическом смысле «мира-века», является неизменной основой андской мифологии и культуры. Тем самым андская культура содержит в себе не что иное, как способность ощущения того, что она служит организующей сферой для памяти. Миф сначала ощущается, а затем уже понимается.

Точками притяжения, вокруг которых сосредоточены андские мифы, являются события, называемые пачакути. Глагол кутий означает «опрокидывать» или «низвергать». Пачакути — это название, данное тысячелетнему периоду, в течение которого погибает один «мир» и начинается следующий. Оно означает буквально «опрокидывание пространства-времени»[5]. Во времена испанской конкисты существовали особые термины для разных способов разрушения: лъок-лауну пачакути, или «опрокидывание пространства-времени наводнением», нина пачакути — то же самое огнем и так далее. Эта терминология ставит понятие пачакути непосредственно в рамки различных миров-веков, описанных выше Муруа и включающих последовательные «разрушения» «пространственно-временного мира». (И если читатель начинает испытывать шок от этого признания, задаваясь вопросом, так ли уж отличается пачакути от других традиций, в которых «миры» разрушаются и создаются новые — как, например, в Потопе Девкалиона или древнескандинавском Закате Богов, то, быть может, так же интересно обратить внимание на то, что каждое такое сходство обычно объясняется как некое всеобщее творение разума примитивного человека, встречающееся то здесь, то там во всем мире.)

Андские источники проясняют, что пачакути были крайне редкими событиями, потому что сами Века продолжались в течение весьма длительного периода. Гуаман Пома, например, назначает Векам такие числовые значения, из которых самый короткий период составляет восемь сотен лет, а самый длинный — намного более тысячи. Пачакути Ямки упоминает, что «огромное число лет прошло» («muchissimos amos passaron») в течение века войны. И теперь в обращении к мифам о ламах и потопе и в исследовании вопроса о лисьем хвосте мы подходим к мифическому описанию того потопа, который разрушил весь мир.

Авторитет современной учености внушает веру в то, что терминология мифов о периодических созданиях и разрушениях «мира в пространстве-времени», будь то греческой, скандинавской или местной американской традиций, представляет собою что-то вроде смутного «мифопоэтического» видения прошлого, созданного первобытным воображением взамен летописей. Идея о том, что язык и вся структура таких рассказов сами являют собою летопись, никак не вмещается в современное воображение. Хотя, согласно преобладающему представлению, такая мифическая терминология не имеет ничего общего с астрономией, а тем более с историей, здравый рассудок подсказывает иное.

Оба андских мифа, пересказанных в главе 1, описывают льоклауну пачакути, «низвержение пространства-времени наводнением», то есть событие, знаменующее окончание длинного, длинного века и начало следующего. В вопросах хронометрии человечество — как в случае с пако — всегда обращало свой пристальный взгляд к небесам, откуда приходят все измерения времени.

III

Эти мифы отдавали свою информацию отнюдь не легко. После двух лет работы в магистратуре, включая этноастрономическое полевое исследование в Перу и Боливии, написания магистерской диссертации на тему «Кечуанские названия звезд» и восемнадцати дополнительных месяцев исследования, я достиг не очень-то многого. Фактически я увяз. Я не мог понять эти мифы. Но я также не мог обойти их. Они стали для меня лакмусовым тестом, барьером, источником разочарования и надежды, ибо, если какие-либо мифы из доколумбовых Анд проясняли, что развивалась астрономия, так это были именно эти мифы.

Взять, например, слова информанта в версии Молины: «Наконец заботившийся о них [ламах] пастух спросил, что их беспокоило, и они сказали, что сочетание звезд указывало на то, что мир будет разрушен водой». Сам этот миф устанавливает связь между пространством и временем, увязывая неизбежное льоклауну пачакути, то есть уничтожающий мир потоп, с «сочетанием звезд». Молина, конечно, был свободен от тенденциозного изложения («Если б они умели пользоваться письменностью, то не были бы столь глупы и слепы»), но этот любопытный отрывок, понимаемый как продукт каких угодно, только не глупых умов, показался мне лишь наиболее очевидным из ряда элементов в обеих версиях, которые весь вопрос о неизбежном пачакути относят непосредственно к андским небесам.

По версии Авилы, лама «знала, что море [на кечуа ма-макоча, означающая «мать-море»] решило выйти из берегов, обрушиться подобно водопаду». Находились такие, кто утверждал, что рассказчик был «глуп и слеп», тогда можно было спокойно допустить, что расположение упомянутого моря на небе служило хорошим свидетельством его глупости. Однако, чтобы понять смысл данного утверждения, вовсе не нужно отменять закон гравитации. В гимнах Виракоче, записанных Пачакути Ямки, встречается термин ананкона, буквально — «море сверху»[6], в прямом отношении к звездным небесам[7]. Что бы еще ни означал данный миф, источники надвигавшегося потопа находились где-то снаружи, в астрономической сфере. Но это было все, чего я достиг, пока меня не осенил замечательный вопрос.

Вопрос казался довольно наивным и едва ли убедительным: почему эти истории сообщались с точки зрения ламы? В действительности это был языковой прием — игра между образным и буквальным значениями «точки зрения» данной фразы, открывшая мир, исследовать который стремится настоящая книга. Задавая этот вопрос, я намеревался просто выяснить, почему именно этим животным, этим ламам была отдана роль наблюдателя будущего. Почему их точка зрения была столь важна?

Читателю может показаться невероятным, что целых полтора года я изо всех сил старался понять астрономию этих мифов и что, несмотря на то, что тремя годами ранее во время полевых исследований в Боливии я впервые увидел «небесную Ламу», огромное и красивое облако межзвездной пыли, черное на фоне отблеска Млечного Пути, мне никогда не приходило в голову, что ламы в мифах могли относиться к ламе в небе. Потребовалось полтора года, чтобы мой разум осенила мысль о том, что все животные в мифах могли быть небесными объектами, определение которых. я уже знал. Все, что мне было нужно, — это обдумать «точку зрения» лам.

Этот — опыт вызвал во мне специфическую смесь чувств: восторг от того, что мое исследование могло быть в конечном счете принято где-нибудь; скептицизм, подлинное замешательство от того, что, хотя Сантильяна и Дехенд упоминали, что «звезды являются животными», я оставался слеп к «очевидному» в течение столь длительного времени; боязнь общения с другим временем и местом; и весьма четкое осознание, что до этого момента я не вполне был уверен в том, что то, на что я надеялся, действительно существовало.

Теперь же мифы сами себя четко «перестраивали в созвездия». Своим мысленным взором я увидел картину: одинокий воображаемый образ небесной Ламы на западе, «наблюдающей» некий объект, восходящий на востоке. Это была картина с «точки зрения» ламы, и вместе с нею я познал не меньшую взаимосвязь, чем переживание отдельных догадок за время нескольких ударов сердца. Взятые вместе, эти догадки создавали связную и проверяемую интерпретацию мифов, которая так долго оказывалась неуловимой.

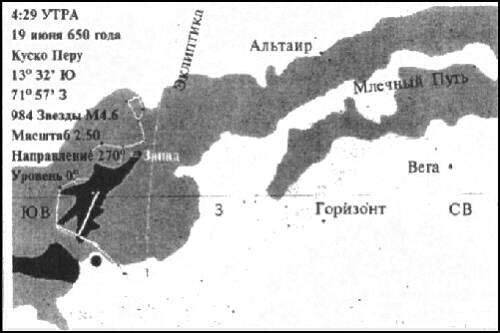

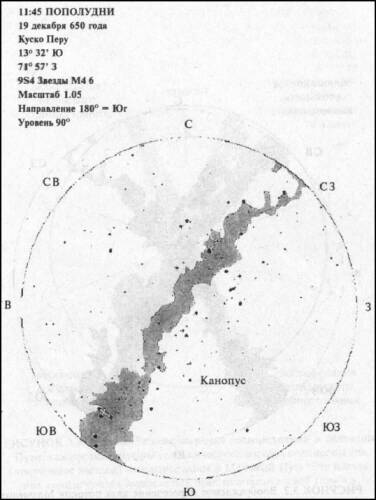

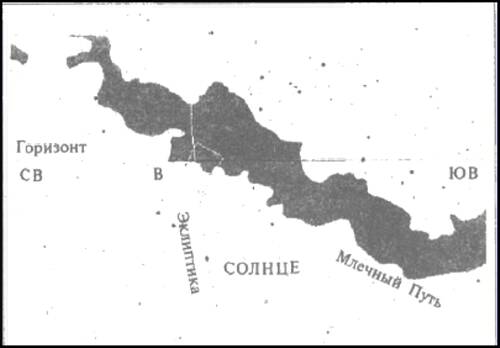

Сначала пришла «очевидная» связь между ламой в мифе и Ламой небесной. Миф описывал очертания ночного неба. Идентичность небесной Ламы хорошо установлена как в современной, так и в литературе периода конкисты. «Черное облако» небесной Ламы простирается от звезды ипсилон Скорпиона, в «хвостовой части» западного созвездия Скорпиона, к югу до звезд альфа и бета западного созвездия Кентавра (рисунок 2.1). Эти две звезды первой величины, называемые в западной астрономии альфа Центавра и Hadar, известны в Андах как льямак нъявин, «глаза ламы». Во времена конкисты аборигены Уарочири описывали Авиле этот великолепный объект:

«Они говорят, что Якана, как мы ее называем, подобна тени ламы, двойнику этого животного, который спускается с середины неба, так как это была тьма на небе. Именно так мы, люди, видим ее шагающую, да, темную. Они говорят, что эта Якана (когда она достигает земли), идет ниже рек. Она в самом деле очень велика; она движется, темнее ночного неба; она проходит со своей длинной шеей и двумя глазами».

Гарсиласо де ла Вега так же зафиксировал:

«На млечном пути астрономов, на некоторых темных пятнах, которые покрывают часть его, они воображали себе форму овцы [ламы] со всем ее телом, кормящей ягненка».

«Лама-детеныш» — это малое черное облако позади его матери (рисунок 2.1).

Вторая догадка, скрытая в мысленном образе небесной Ламы, располагающейся на западе и смотрящей на восток, была в том, что миф, вероятно, описывал некий объект, восходивший в то же время на востоке незадолго до рассвета. Я понял, что в этом образе была правильность. Это ощущение правильности основывалось на понимании значения того, что в андской астрономии известно как явление «гелиакического восхода».

В большинстве широт, включая южные Анды, есть звезды, которые из-за слишком близкого расположения к солнцу (если смотреть с земли) в определенное время года не видны по ночам. После «прояснения» области солнечного сияния каждая такая звезда впервые снова появляется на короткое время перед восходом солнца, как раз тогда, когда нарастающее с рассветом освещение затмевает ее видимость. Каждым последующим утром такая звезда восходит все раньше и задерживается в предутренних небесах все дольше. Первый день Нового появления такой звезды называется датой ее «гелиакического восхода».

Применение методики гелиакического восхода — это мощный инструмент в настройке солнечного календаря. Например, определить день солнцестояния одним лишь наблюдением за движением солнца весьма непросто. Слово солнцестояние означает буквально «солнце стоит», и как раз в этом проблема для наблюдающего невооруженным глазом — солнце именно стоит там. Например, во время июньского солнцестояния, когда солнце восходит севернее, а не прямо на востоке, где оно будет всходить весь год, имеется «окно» из нескольких дней по обе стороны от этого явления, когда движение солнца в точке его восхода на горизонте трудно обнаружить. Таким образом, если наблюдатель, отвечающий за соблюдение календаря, в течение ряда лет был в состоянии установить, что определенная звезда восходит вместе с солнцем, скажем, четыре дня перед июньским солнцестоянием, то он освободил бы себя от значительных хлопот, установив достоверный исходный пункт[8].

Так вот, несколько причудливых примеров назначений, которые придавались связанным с восходом солнца наблюдениям в древнем Перу, дает так называемая система секе в имперском Куско. Несмотря на свою сложность, этот пример показывает значение для андских астрономов не только явлений восхода солнца вообще, но также, в частности, Плеяд, группы звезд, которые из-за своей невидимости играют ключевую роль в мифах о ламе и потопе.

От покрытого золотом эпицентра Инкской империи, храма Солнца в Куско, исходила система из сорока — сорока двух воображаемых линий во всех направлениях к горизонту. Эти линии, называвшиеся секе и означавшие «лучи», функционировали, помимо других назначений, в качестве календаря. Каждая секе, как мыслилось, шла над холмами и долинами строго по прямой к горизонту и по пути проходила через или вблизи ряда святынь. Таких святынь — называемых уаками, каждая из которых, будь то естественная или искусственная, была связана с инкскими знаниями и религией, — приходилось в среднем от семи до девяти на каждую секе и в целом насчитывалось 328. Зуидема и Уртон отмечали, что, согласно испанским хроникам, каждая уака в системе секе распределялась на свои собственные дни в особом соотношении, объясняя 328 из 365 дней в году. Что же касается «пропуска» тридцати семи дней, то Зуидема и Уртон убедительно доказывают, что они рассматривались как тридцать семь дней неразличимости Плеяд (вследствие их близости к солнцу) на широте Куско.

Так что идея о том, что миф рассказывал о гелиакическом восходе некоего объекта, «увиденного» небесной Ламой, расположенной на западе, фактически одновременно вызвала третью догадку. Я как раз читал о такой практике наблюдений, которая распространена в настоящее время среди крестьян, говорящих на кечуа. Этот решающий ключ в разгадывании смысла мифов о ламе/потопе исходил от обращения к современному кечуанскому наблюдению Плеяд, записанному в ходе полевых исследований вблизи Аякучо в центральных Андах Джоном Эрлзом. Эрлз заметил, что в июне местные жители идут в горы перед рассветом, чтобы наблюдать восход Плеяд и одновременный закат созвездия, известного в этих местах как cruz calvario, Крест Голгофы.

Cruz calvario — это большой, изящный, совершенно прямолинейный крест из звезд, последняя из которых, ипсилон Скорпиона, находится позади небесной Ламы и около сосущего вымя ее детеныша, маленького темного облака, упомянутого выше Гарсиласо[9] (рисунки 2.2 и 2.3.).