Ursula K. Le Guin

Os Túmulos de Atuan

Para a cabeça ruiva de Telluride

PRÓLOGO

— Vem para casa, Tenar! Vem para casa!

No profundo vale, à luz do crepúsculo, as macieiras estavam prestes a florir. Aqui e além, por entre os ramos cobertos de sombra, uma flor abrira antes de tempo, rosada e branca, como uma estrela indistinta. Ao longo das áleas do pomar, sobre a erva nova, espessa e molhada, a garotinha corria pelo puro prazer da corrida. Tendo ouvido o chamado, não regressou imediatamente, descrevendo um largo círculo antes de ficar de frente para a casa. A mãe que a esperava na entrada da cabana, com a luz do fogo a brilhar por trás, olhava o vulto minúsculo que corria e se movia para cima e para baixo, como uma partícula de lanugem de cardo soprada por sobre a erva escurecida e sob as árvores.

Junto a uma esquina da cabana, raspando a terra que cobria uma enxada o pai disse:

— Porque deixas que o teu coração se apegue à criança? Vêm para a levar para longe no próximo mês. Para sempre. Tanto valerá enterrá-la e acabar com tudo. De que serve agarrar-se a gente a alguém que estamos condenados a perder? Ela não nos traz bem nenhum. Ainda se pagassem quando a levarem, sempre era alguma coisa. Mas não vão fazer isso. Levam-na e acabou-se.

A mãe não pronunciou uma palavra, observando a criança que parara a olhar para cima, por entre as árvores. Acima dos montes que se erguiam para lá dos pomares, a estrela da tarde brilhava com penetrante nitidez.

— Ela não é nossa, nunca o foi desde que eles vieram e disseram que tinha de ser a Sacerdotisa, nos Túmulos. Porque é que não há de ver isso? — A voz do homem soava rouca de revolta e amargura. — Tens mais quatro filhos. Esses ficarão aqui, aquela não. Portanto, não lhe prendas o teu coração. Deixa-a partir!

— Quando chegar a altura — respondeu a mulher —, eu deixo-a partir.

Inclinou-se para receber a criança que vinha a correr com os seus pequenos pés, brancos e descalços, pelo chão lamacento e ergueu-a nos braços. Ao voltar-se para entrar na cabana, baixou a cabeça e beijou o cabelo da criança, que era negro. Mas, à luz trêmula, do lume da lareira, o dela era claro.

O homem deixou-se ficar ainda lá fora, com os pés nus e frios no solo, o céu claro da Primavera a escurecer por cima dele. No lusco-fusco, o seu rosto estava cheio de dor, uma dor baça, pesada, raivosa, que ele nunca teria palavras para traduzir. Por fim, encolheu os ombros e seguiu a mulher para dentro da sala iluminada pelo fogo, vibrante de vozes infantis.

1. A DEVORADA

Uma trompa trilou uma nota aguda e cessou. O silêncio que se lhe seguiu foi quebrado apenas pelo som de muitos passos caminhando ao compasso de um tambor cujo rufar suave tinha o ritmo de um bater de coração. Através das rachas no teto da Mansão do Trono, fendas entre colunas onde toda uma seção de alvenaria e telhas caíra, entrava, oblíqua e vacilante, a luz do dia. Passara uma hora desde o nascer do Sol. O ar estava parado e frio. Folhas mortas de ervas daninhas que tinham aberto caminho por entre os ladrilhos de mármore do pavimento, contornadas pela geada, estalavam ao prenderem-se nas longas túnicas negras das sacerdotisas.

Vieram avançando, quatro a quatro, pelo vasto salão e entre duas filas de duplas colunas. O tambor soava monotonamente. Não havia voz que falasse, olhar que observasse. Archotes trazidos por raparigas de vestes negras ardiam rubros sob os raios de sol, com maior brilho no escuro entre eles. Lá fora, nos degraus da Mansão do Trono, permaneciam os homens: guardas, trompeteiros, tambores. Para dentro das grandes portas só tinham entrado mulheres, vestidas de escuro e encapuçadas, caminhando lentamente em filas de quatro na direção do trono vazio.

Duas se destacaram, mulheres altas, agigantando-se ainda mais nas suas vestes negras, uma delas magra e rígida, a outra corpulenta, oscilando a cada passo que dava. Entre estas caminhava uma criança com cerca de seis anos. Envergava uma camiseta branca, direita. Cabeça, braços e pernas estavam nus e trazia os pés descalços. Parecia extremamente pequena. Ao fundo dos degraus que levavam ao trono, onde as outras esperavam agora em fileiras sombrias, as duas mulheres detiveram-se. Depois impeliram ligeiramente a criança para diante.

O trono, na sua alta plataforma, parecia ter cortinas de ambos os lados, com as grandes teias de negrume tombando da escuridão do teto. Se se tratava realmente de cortinas, ou apenas de sombras mais espessas, não conseguiam os olhos assegurar-se. O próprio trono era negro, com um brilho baço de pedras preciosas ou ouro nos braços e no espaldar, e era muito grande. Um homem que nele se sentasse iria parecer pequeno, por contraste. As suas dimensões não eram humanas. Estava vago. Nada o ocupava, a não ser sombras.

Sozinha, a criança subiu quatro dos sete degraus de um mármore raiado de vermelho. Eram tão largos e altos que ela tinha de colocar ambos os pés num deles antes de tentar subir o seguinte. No degrau do meio, diretamente em frente do trono, erguia-se um grande e tosco bloco de madeira, escavado em redondo no cimo. A criança pôs-se de joelhos e introduziu a cabeça no cavado, rodando-a ligeiramente para um lado. Ali ficou ajoelhada, sem se mover.

Uma figura envergando uma roupa cintada de lã branca destacou-se subitamente de entre as sombras à direita do trono e desceu os degraus, dirigindo-se para a criança. Trazia o rosto oculto por uma máscara branca. Tinha uma espada de aço polido, de um metro e meio de comprido. Sem uma palavra ou uma hesitação, ergueu a espada, segura em ambas as mãos, num movimento circular até ficar por cima do pescoço da garotinha. O tambor parou de rufar.

Ao mesmo tempo que a lâmina alcançava o ponto mais alto da sua trajetória e ali se imobilizava, uma figura de negro lançou-se do lado esquerdo do trono, saltou de degrau em degrau e imobilizou os braços do sacrificante com braços mais esguios. O gume afiado da espada, suspensa no ar, rebrilhou. E assim as duas figuras, a branca e a negra, ambas sem rosto, permaneceram equilibradas por um momento, como bailarinos, por sobre a criança imóvel, cujo cabelo negro, posto para um lado, deixava ver a brancura do pescoço.

Em silêncio, cada uma das figuras se desviou para o lado e voltou a subir os degraus, desaparecendo no escuro por trás do enorme trono. Uma sacerdotisa adiantou-se e entornou um líquido de uma tigela nos degraus, junto à criança ajoelhada. Na escassa luz da sala, a mancha parecia negra.

A criança ergueu-se e desceu à custo os quatro degraus. Chegada ao fundo, as duas sacerdotisas altas vestiram-lhe uma túnica e um manto com capuz, ambos negros, e tornaram a voltá-la de frente para os degraus, a mancha escura, o trono.

— Oh, possam Aqueles-que-não-têm-Nome baixar o seu olhar sobre a criança que lhes é oferecida, que é em verdade a que nasceu para sempre sem nome. Que aceitem a sua vida e os anos da sua vida até à sua morte, que a eles pertence também. Que a achem aceitável. Que seja devorada!

Outras vozes, estrídulas e ásperas como trombetas, replicaram:

— Vai ser devorada! Vai ser devorada!

Ereta, a garotinha olhava, de dentro do seu negro capuz, o trono lá em cima. As pedras preciosas incrustadas nos grandes braços terminando em garras e no espaldar estavam cobertas por uma espessa camada de pó e no próprio espaldar havia teias de aranha e manchas esbranquiçadas dos dejetos dos mochos. Na zona diretamente em frente do trono, os três degraus mais altos, acima daquele onde ela se ajoelhara, nunca tinham sido pisados por pés mortais. Sobre eles, a poeira era tão espessa que mais pareciam um declive de terra cinzenta, com a superfície do mármore raiado de vermelho totalmente oculta pelo joeirar constante, que nada perturbara nem pisara, ao longo de sabe-se lá quantos anos, quantos séculos.

— Vai ser devorada! Vai ser devorada!

Abruptamente, o tambor voltou a rufar, agora num ritmo mais rápido.

Silenciosa, arrastando os pés, a procissão formou-se de novo e afastou-se do trono, para leste, em direção ao quadrilátero luminoso e distante da entrada. De cada lado, as espessas colunas geminadas, como as barrigas de imensas e pálidas pernas, erguiam-se para a zona escura abaixo do teto. Entre as sacerdotisas, agora toda de negro como elas, caminhava a criança, os seus pequenos pés nus deslocando-se solenemente sobre as ervas geladas, as geladas pedras. E quando a luz do sol, enviando os seus raios através do teto em ruínas, lhe iluminava o caminho, não olhava para cima.

Guardas mantinham as portas abertas de par em par. A negra procissão saiu para a luz e o vento, escassos e frios, do princípio da manhã. O sol ofuscava, vogando acima da vastidão oriental. Para ocidente, as montanhas recebiam a sua luz dourada, e bem assim a fachada da Mansão do Trono. Os outros edifícios, mais abaixo na encosta, estavam ainda mergulhados numa sombra purpúrea, exceção feita ao Templo dos Irmãos-Deuses, do outro lado do caminho, sobre um pequeno Cabeço. O seu telhado, recentemente dourado, refletia gloriosamente a luz do dia. A linha negra de sacerdotisas, a quatro e quatro, desceu o serpenteante caminho da Colina dos Túmulos e, enquanto caminhavam, começaram a cantar suavemente. A melodia consistia em três notas apenas e a palavra, constantemente repetida, era tão antiga que se perdera o seu significado, como um poste indicador ainda de pé, desaparecida já a estrada. Uma e outra vez entoavam as sacerdotisas a mesma palavra. Todo aquele dia do Refazer da Sacerdotisa se enchia com o cantar murmurado de vozes de mulher, como um zumbido seco e incessante.

A garotinha foi conduzida de sala em sala, de templo em templo. Num lugar colocaram-lhe sal na língua. Num outro ajoelhou-se voltada para ocidente, enquanto lhe cortavam o cabelo curto e o lavavam com óleo e vinagre perfumado. Noutro ainda ficou deitada sobre uma laje de mármore negro, atrás de um altar, enquanto vozes agudas cantavam uma lamentação pelos mortos. Nem ela nem qualquer das sacerdotisas tomou alimento ou bebeu água em todo aquele dia. Quando a estrela da tarde desapareceu no horizonte, a garotinha foi deitada numa cama, nua entre cobertas de pele de ovelha, num quarto onde nunca antes dormira. Era numa casa que estivera fechada durante anos e fora aberta apenas nesse dia. O quarto era mais alto do que largo e não tinha janelas. Havia nele um cheiro, a morte, parado e sediço. As mulheres, silenciosas, deixaram-na no escuro.

Permaneceu quieta, exatamente como a tinham deixado. Tinha os olhos muito abertos. Quedou-se assim durante longo tempo.

Viu tremular uma luz na alta parede. Alguém avançava silenciosamente ao longo do corredor, protegendo uma vela de junco de tal modo que esta não dava mais luz que um vaga-lume. Ouviu-se um sussurro rouco:

— Ei, estás aí, Tenar?

A criança não respondeu.

Uma cabeça surgiu na entrada, uma estranha cabeça, sem um cabelo, como uma batata pelada, e da mesma cor amarelento. Os olhos eram como olhos de batata, castanhos e mínimos. O nariz parecia pequeno entre as grandes e achatadas superfícies das faces, e a boca era uma fenda sem lábios. Imóvel, a criança fitou aquele rosto. Os seus olhos eram grandes, escuros e fixos.

— Oh, Tenar, meu favinho de mel, aqui estás tu!

A voz era rouca, aguda como a de uma mulher mas não a voz de uma mulher.

— Eu não devia estar aqui, bem sei. O meu lugar é fora da porta, no átrio, é aí que fico. Mas tinha de ver como estava a minha pequena Tenar, depois de um dia tão comprido, hã? Como está o meu pobre favinho de mel?

Aproximou-se mais da criança, um vulto corpulento e silencioso, e estendeu a mão como para lhe alisar o cabelo.

— Eu já não sou Tenar — disse a criança, levantando os olhos para ele. A mão imobilizou-se. Não lhe tocou.

— Não — anuiu ele, após um momento, num murmúrio. — Eu sei. Eu sei. Agora és a pequena Devorada. Mas eu…

Ela nada disse.

— Foi um dia difícil para alguém tão pequeno como tu — disse o homem, movendo nervosamente os pés, a tênue luz a tremular na sua grande mão amarelada.

— Tu não devias estar nesta Casa, Manane.

— Não. Não. Bem sei. Não devia estar nesta Casa. Bom, boa noite, pequenina… Boa noite.

A criança nada disse. Manane voltou costas lentamente e afastou-se. O tênue brilho desvaneceu-se das altas paredes da cela. A garotinha que deixara de ter qualquer nome a não ser Arha, a Devorada, permaneceu deitada de costas, os olhos firmemente fitos na escuridão.

2. O MURO EM VOLTA DO LUGAR

Ao crescer, perdeu todas as recordações de sua mãe, sem saber que as perdera. Era ali que pertencia, ao Lugar dos Túmulos. Sempre ali pertencera. Só de quando em quando, nas longas tardes de Julho, ao observar as montanhas a ocidente, secas e fulvas como um leão na luz restante do crepúsculo, lhe acontecia pensar num fogo que ardera numa lareira, havia muito tempo, com a mesma clara luz amarela. E com essa, vinha também a lembrança de ser abraçada, o que era estranho, pois ela quase nunca era sequer tocada. E a recordação de um aroma agradável, a fragrância de cabelo acabado de lavar e passado por água aromatizada com salva, de longos cabelos louros, da cor do crepúsculo e da luz do lume. Era tudo o que lhe restara.

Sabia mais que o que recordava, claro, pois lhe fora contada toda a história. Quando tinha sete ou oito anos e pela primeira vez começou a perguntar-se quem na verdade seria essa pessoa chamada «Arha», fora ter com o seu guardião, o Vigilante Manane, e dissera:

— Conta-me como fui escolhida, Manane.

— Ora, já sabes tudo isso, pequenina.

E assim era. A sacerdotisa Thar, alta e de voz seca, contara-lhe até ela saber as palavras de cor. Recitou-as.

— Sim, eu sei. Ao morrer a Única Sacerdotisa dos Túmulos de Atuan, as cerimônias de enterro e purificação são completadas dentro do mês seguinte, segundo o calendário lunar. Depois disso, certas Sacerdotisas e Vigilantes do Lugar dos Túmulos são enviados através do deserto, pelas vilas e aldeias de Atuan a perguntar e procurar. Buscam a criança do sexo feminino que nasceu na noite em que morreu a Sacerdotisa. Quando encontram essa criança, esperam e observam. A criança tem de ser sã de corpo e de espírito e, ao crescer, não pode padecer de raquitismo, nem de bexigas, nem ter qualquer deformidade, nem vir a cegar. Se chegar sem mácula à idade de cinco anos, saber-se-á então que o corpo da criança é na verdade o novo corpo da Sacerdotisa que morreu. E a criança é dada a conhecer ao Rei-Deus em Áuabath, trazida aqui para o Templo que é dela e instruída durante um ano. E no fim desse ano é levada à Mansão do Trono e o seu nome é entregue de volta àqueles que são os seus Senhores, Aqueles-que-não-têm-Nome. Pois ela é a que não tem nome, a Sacerdotisa Sempre Renascida.

Isto era, palavra por palavra, o que Thar lhe dissera e ela nunca se atrevera a pedir uma sílaba mais que fosse. A sacerdotisa magra não era cruel, mas era muito fria e vivia segundo uma lei férrea, de modo que Arha a temia. Mas não temia Manane, longe disso, e era capaz de lhe dar ordens.

— E agora conta-me como eu fui escolhida! E ele voltava a contar-lhe.

— Partimos daqui, na direção entre norte e ocidente, no terceiro dia do encher da Lua. Porque a Arha-que-foi tinha morrido no terceiro dia da última Lua. E primeiro fomos até Tenacbá, que é uma grande cidade, embora aqueles que já viram ambas digam que, comparada com Áuabath, é como uma pulga para uma vaca. Mas para mim é grande que chegue. Deve haver dez centenas de casas em Tenacbá. E seguimos depois para Gar. Mas ninguém nessas cidades tivera uma rapariga que lhe nascesse no terceiro dia da Lua, um mês antes. Havia alguns que tinham tido rapazes, mas os rapazes não servem… Assim, fomos até à região montanhosa para norte de Gar, a percorrer as vilas e aldeias. É a minha região. Nasci ali, naqueles montes, onde os rios correm e a terra é verde. Não neste deserto.

A voz áspera de Manane adquiria uma sonoridade estranha sempre que dizia aquilo e os seus olhos pequeninos ocultavam-se totalmente nas pregas das pálpebras. Fazia uma pausa e só depois prosseguia.

— E assim descobrimos todos aqueles que tinham tido filhos nascidos nos últimos meses e com todos falamos. E alguns mentiam-nos, dizendo: «Oh, sim, claro que a nossa menina nasceu no terceiro dia da Lua!» Porque, sabes, para a gente pobre convém sempre ver-se livre das filhas. E havia outros que eram tão pobres, vivendo em choupanas isoladas nos vales altos das montanhas, que não mantinham a conta dos dias e mal sabiam como determinar o mudar do tempo, de modo que não tinham bem a certeza da idade dos bebês. Porém, desde que os interrogássemos o tempo suficiente, conseguíamos sempre chegar à verdade. Só que era um trabalho moroso. Por fim, encontramos uma menina numa aldeia com umas dez casas, nos vales de pomares para ocidente de Entat. Oito meses tinha já a criança, tão longa fora a nossa busca. Mas nascera na noite em que a Sacerdotisa dos Túmulos tinha morrido, e dentro da própria hora da morte. E que bela criança era, sentada muito direita nos joelhos da mãe e a mirar-nos a todos com olhos muito brilhantes, enquanto nos apinhávamos na única divisão da casa, como morcegos numa gruta! O pai era um pobre homem. Cuidava das macieiras no pomar do homem rico do lugar e de seu nada tinha para além de cinco crianças e uma cabra. Nem sequer a casa era dele. Ali estávamos, pois todos em monte e era fácil de ver pelo modo como as sacerdotisas olhavam para a bebê e falavam entre elas que acreditavam ter encontrado finalmente a Sempre Renascida. E isso também a mãe via. Segurava a criança nos braços sem dizer palavra. Bom, portanto voltamos no dia seguinte. E não queres lá ver? A bebezinha dos olhos brilhantes estava deitada num berço de junco, a chorar e a gritar, cheia de vergões e borbulhagem vermelha, de febre, e a mãe a bradar ainda mais alto que a criança: «Ai! Ai! A minha menina foi tocada pelos Dedos-da-Bruxa!» Foi assim que lhe chamou, mas queria dizer as bexigas. Também na minha aldeia lhe chamavam Dedos-da-Bruxa. Mas Kossil, aquela que é agora a Grã-Sacerdotisa do Rei-Deus, foi direita ao berço e pegou na menina. Todos os outros tinham recuado e eu com eles. Não é que dê grande valor à minha vida, mas quem é que vai entrar numa casa onde há bexigas? Mas ela, ela não teve medo. Ergueu a bebê e disse: «Não tem febre nenhuma.» Depois cuspiu no dedo, esfregou com ele as marcas vermelhas e elas saíram. Não passavam de suco de bagas. A pobre tonta da mãe tinha imaginado enganar-nos para ficar com a criança.

Nesta altura, Manane ria com gosto. A sua cara amarelada quase não mudava de expressão, mas percebia-se pelo movimento dos flancos.

— Então o marido bateu-lhe, temendo a cólera da sacerdotisa. E em breve voltamos para o deserto, mas em cada ano alguém da gente do Lugar voltava à aldeia no meio dos pomares de macieiras, a ver como a criança se ia desenvolvendo. Assim se passaram cinco anos e então Thar e Kossil fizeram a jornada, com os guardas do Templo e soldados do elmo vermelho mandados pelo Rei-Deus para as escoltar em segurança. Trouxeram a criança de volta aqui, pois ela era em verdade a Sacerdotisa dos Túmulos renascida e aqui pertencia. E quem era a criança, hã, pequenina?

— Eu — disse Arha, o olhar perdido na lonjura, como se para ver algo que não conseguia ver, algo que se perdera de vista.

Certa vez, perguntou:

— O que foi… o que foi que a mãe fez, quando vieram para lhe tirarem a filha?

Mas Manane não sabia. Ele não acompanhara a sacerdotisa naquela jornada final.

E ela não conseguia lembrar-se. De que serviria recordar? Fora-se, tudo se fora. Tinha vindo para onde devia. Em todo o mundo conhecia apenas um único lugar, o Lugar dos Túmulos de Atuan.

No primeiro ano, ali dormira no grande dormitório, junto das outras noviças, raparigas entre os quatro e os catorze anos. Já então Manane fora escolhido entre os Dez Vigilantes como seu guardião privativo e a sua cama fora preparada numa pequena alcova, parcialmente separada da sala principal, longa e de teto travejado e baixo, do dormitório na Casa Grande, dormitório onde as raparigas trocavam risadinhas e segredos antes de adormecerem, onde bocejavam e entrançavam os cabelos umas às outras na luz cinzenta do amanhecer. Quando o nome lhe foi retirado e se tornou Arha, passou a dormir sozinha na Casa Pequena, na cama e no quarto que iriam ser a sua cama e o seu quarto para o resto da vida. Aquela casa era dela, a Casa da Única Sacerdotisa, e ninguém ali podia entrar sem sua permissão. Quando era ainda muito pequena, gostava de ouvir as pessoas baterem submissamente à sua porta e de lhes dizer «Pode entrar», assim como a aborrecia que as duas Grã-Sacerdotisas, Kossil e Thar, considerassem a sua permissão como coisa certa e lhe entrassem em casa sem bater.

Os dias foram passando, foram passando os anos, sempre iguais. As raparigas do Lugar dos Túmulos passavam o tempo em aulas e exercícios. Não jogavam jogos nenhum. Não havia tempo para jogos. Aprendiam os cantos sagrados e as danças sagradas, as histórias das Terras de Kargad, os mistérios daquele entre os deuses a que eram dedicadas, o Rei-Deus que governava em Áuabath ou os Irmãos Gêmeos, Atuáh e Ualuáh. De todas elas, só Arha aprendera os ritos d’Aqueles-que-não-têm-Nome, e esses foram-lhe ensinados por uma única pessoa, Thar, a Grã-Sacerdotisa dos Irmãos-Deuses. Esse aprendizado retirava-a de junto das outras durante uma hora ou mais por dia, mas a maior parte do seu tempo, tal como o delas, era passado simplesmente a trabalhar. Aprenderam a fiar e a tecer a lã das suas ovelhas. Aprenderam a plantar e a colher, e a preparar os alimentos que sempre comiam: lentilhas, trigo mourisco, moído grosso para fazer uma papa ou em farinha fina para pão ázimo, cebolas, abóboras, queijo de cabra, maçãs e mel.

A melhor coisa que lhes podia acontecer era mandarem-nas pescar no rio escuro e verde que corria através do deserto, uma meia milha a nordeste do Lugar, levando uma maçã ou um pão a servir de almoço, e poderem ficar sentadas todo o dia à luz árida do sol, entre os juncos, vendo correr a água preguiçosa e verde, ou observando a lenta variação na sombra das nuvens sobre as montanhas. Mas se alguma gritava de excitação quando a linha dava uma esticão e conseguia lançar para terra um peixe de escamas brilhantes e corpo chato, um peixe que caía na margem e se afogava no ar, logo Mébeth soltava um silvo como o de uma víbora:

— Chchchcht! Pára de gritar, criança idiota!

Mébeth, que servia no templo do Rei-Deus, era uma mulher de tez escura, jovem ainda mas dura e cortante como obsidiana. A sua paixão era a pesca. Era preciso cair nas suas boas graças e nunca soltar um pio, de outro modo ela nunca mais tornaria a levar a pessoa a pescar, o que significava não voltar mais ao rio, a não ser para pegar água quando, no Verão, o nível nos poços baixava. Essa é que era tarefa aborrecida, arrastar-se sob um calor de brasas durante meia milha até ao rio, encher os dois baldes suspensos da sua vara para o transporte e depois seguir tão depressa quanto possível, colina acima, até ao Lugar. Os primeiros cem metros eram fáceis, mas logo os baldes começavam a pesar mais, a vara a queimar os ombros como uma barra de ferro em brasa, e a luz que cegava, refletida pela brancura do caminho ressequido, e cada passo se tornava mais difícil e mais lento. Chegava-se por fim à sombra fresca no pátio traseiro da Casa Grande, junto à horta, para deitar a água dos baldes para dentro da cisterna com um grande chape. E então era preciso dar meia volta e fazer de novo tudo aquilo, uma vez e outra e outra ainda.

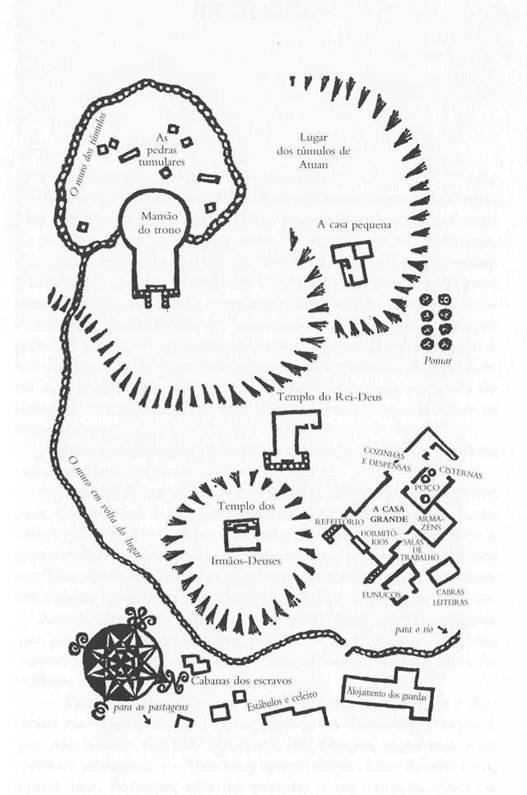

Dentro dos limites do Lugar — único nome que tinha ou de que precisava, dado ser o mais antigo e sagrado de todos os lugares nas Quatro Terras do Império Karguiano — viviam umas duzentas pessoas e havia muitos edifícios: três templos, a Casa Grande e a Casa Pequena, os alojamentos dos vigilantes eunucos e, encostados ao exterior da muralha, os aquartelamentos dos guardas e muitas choupanas dos escravos, e ainda os armazéns, os redis das ovelhas, os das cabras e as casas de lavoura. Visto à distância, lá de onde, nos cumes desertos a ocidente, nada crescia a não ser salva, pequenas plantas daninhas e ervas do deserto, parecia uma pequena vila. Mesmo ainda de mais longe, nas planícies orientais, levantando os olhos, seria possível avistar o teto dourado do Templo dos Irmãos-Deuses, brilhando sob as montanhas, como uma partícula de mica numa parede rochosa.

Esse templo era um cubo de pedra, estucado de branco, sem janelas, com um átrio e uma porta baixos. Mais espetacular, e centenas de anos mais recente, era o templo do Rei-Deus, um pouco mais abaixo, com um pórtico alto e uma fila de espessas colunas brancas com capitéis pintados, trazidas a bordo de navios de Hur-at-Hur, onde há florestas, e arrastadas à custa do esforço de vinte escravos através das planícies nuas até ao Lugar. Se um viajante se aproximasse vindo de leste, só depois de ver O telhado dourado e as brancas colunas avistaria também, mais acima na Colina do Lugar, sobrepujando tudo o resto, tão requeimado do sol e de aspecto tão arruinado como o próprio deserto, o mais antigo dos templo da sua espécie. A enorme e rasteira Mansão do Trono, com as suas paredes remendadas, a sua cúpula achatada e a esboroar-se.

Atrás da Mansão e circundando toda a crista da colina, estendia-se um muro maciço de pedra, erguido sem cimento algum e meio derrocado em muitos pontos. Dentro da curva do muro havia várias pedras negras, de cinco metros e meio a seis metros de alto, como que brotando da terra quais dedos gigantescos.

Uma vez que o olhar caísse sobre elas, a elas regressava constantemente. Ali se erguiam, cheias de significado, e no entanto ninguém saberia dizer o que significavam. Eram em número de nove. Uma estava perfeitamente direita, as outras apresentavam uma maior ou menor inclinação e duas tinham mesmo caído. Estavam incrustadas de liquens de cor cinzenta e laranja, como se as tivessem salpicado com tinta, todas menos uma que surgia nua e negra, com uma espécie de brilho baço. Esta era macia ao tato, mas nas outras, sob a crosta de liquens, podiam descortinar-se, ou apalpar com os dedos, vagas gravuras — formas, sinais, quem sabia? Estas nove pedras eram os Túmulos de Atuan. Erguiam-se ali, dizia-se, desde o tempo dos primeiros homens, desde que Terramar fora criada. Haviam sido erigidos na escuridão, quando as terras tinham sido erguidas das profundezas do oceano. Eram mais, muito mais antigos que os Reis-Deuses de Kargad, mais antigos que os Irmãos-Deuses, mais antigos que a luz. Eram os túmulos dos que tinham governado antes que o mundo dos homens chegasse a existir, daqueles que não tinham nome, e aquela que os servia não tinha nome.

Não era muitas vezes que ela caminhava por entre eles e ninguém mais punha alguma vez os pés naquele solo onde se erguiam, no cume do monte, dentro do muro de pedra, por trás da Mansão do Trono. Duas vezes por ano, pela lua cheia mais próxima dos equinócios da Primavera e do Outono, havia um sacrifício perante o Trono e ela saía pela baixa porta traseira da Mansão trazendo uma grande bacia de bronze cheia de fumegante sangue de cabra. Competia-lhe deitar esse sangue, metade na base da pedra negra vertical e a outra metade sobre uma das pedras caídas que jaziam semienterradas no solo rochoso, manchadas pelo sangue das oferendas que se estendiam pelos séculos passados.

Por vezes, Arha saía sozinha de manhã cedo e vagueava por entre as Pedras, tentando decifrar as ligeiras bossas e os rabiscos das gravuras, tornados mais visíveis pelo ângulo baixo a que a luz sobre eles incidia. Ou então sentava-se ali e erguia o olhar para as montanhas a ocidente, ou baixava-o sobre os telhados e muros do Lugar que se estendiam a seus pés, observando os primeiros indícios de atividade ao redor da Casa Grande e dos alojamentos dos guardas, e os rebanhos de carneiros e cabras saindo para as suas escassas pastagens junto ao rio. Nunca havia nada a fazer junto das Pedras. Só ali ia porque apenas a ela era permitido, porque ali estava sozinha. Era um local lúgubre. Mesmo ao calor do meio-dia, no Verão do deserto, sentia-se ali uma friagem. Por vezes o vento assobiava um pouco entre as duas pedras que se encontravam mais juntas, encostadas uma à outra como se contassem mútuos segredos. Mas não era contado segredo algum.

Do Muro dos Túmulos partia outro muro de pedra, mais baixo, descrevendo um longo e irregular semicírculo ao redor da Colina do Lugar c afastando-se depois para norte, na direção do rio. Muito mais do que proteger o Lugar, o que fazia era cortá-lo em dois. De um lado, os templos e as casas de sacerdotisas e vigilantes, do outro, os alojamentos dos guardas e dos escravos que trabalhavam nos campos, guardavam os rebanhos e colhiam a forragem para o Lugar. Nenhum desses passava alguma vez o muro, exceto os guardas, e os seus tocadores de tambor e trombeta, que, em determinados festivais muito sagrados, acompanhavam a procissão das sacerdotisas. Mas não entravam nos portais dos templos. Nenhum outro homem podia pisar o solo interior do Lugar. Em tempos tinha havido peregrinações de reis e chefes de clãs, vindos das Quatro Terras, para ali prestarem culto. O primeiro Rei-Deus, um século e meio antes, viera desempenhar os ritos de sagração do seu próprio templo. Mas nem ele pudera caminhar entre as Pedras Tumulares, até mesmo ele tivera de comer e dormir fora do muro que rodeava o Lugar.

Era bem simples trepar aquele muro, metendo os pés nas múltiplas fendas. A Devorada e uma rapariga chamada Penthé estavam sentadas, certa tarde de fim de Primavera, em cima do muro. Tinham ambas doze anos de idade. Deveriam estar na sala da tecelagem da Casa Grande, um vasto sótão de pedra. Deviam ter estado ocupadas junto dos grandes teares com a sua baça lã preta, a tecer pano preto para os hábitos. Tinham vindo até cá fora para beberem água no poço do pátio e então Arha dissera «Anda daí!» e levara a outra garotinha colina abaixo e depois, dando a volta para ficarem fora das vistas da Casa Grande, até ao muro. E agora estavam sentadas lá em cima, três metros acima do solo, as pernas nuas a balançarem para fora, olhando por sobre as planícies rasas que se estendiam infindavelmente para leste e para norte.

— Gostava de ver o mar — disse Penthé.

— Para quê? — fez Arha, mastigando o caule amargo de serralha-branca que arrancara do muro. A terra árida acabara de passar o período de floração. Todas as pequenas flores do deserto, amarelas, rosa, brancas, estavam a espigar, dispersando minúsculas plumas e pára-sóis de um branco acinzentado ao vento, deixando cair os seus engenhosos ouriços, munidos de ganchos. O solo debaixo das macieiras do pomar estava atapetado de minúsculas manchas, branco e rosa. Os ramos eram verdes, as únicas árvores verdes a milhas e milhas em toda a volta do Lugar. Tudo o resto, de horizonte a horizonte, era do baço castanho-avermelhado do deserto, à exceção das montanhas onde havia um ligeiro matiz de prata azulada dos primeiros botões da salva que começava a florir.

— Ora, não sei para quê. Só gostava de ver alguma coisa diferente. Aqui, é sempre o mesmo. Nunca acontece nada.

— Tudo o que acontece em toda a parte começa aqui — contrapôs Arha.

— Ah, sim, bem sei!… Mas gostava de ver qualquer uma dessas coisas a acontecer!

Penthé sorriu. Era uma rapariga de boa índole, com um aspecto repousado. Coçou as solas dos pés nus, esfregando-as nas pedras aquecidas pelo sol e, daí a pouco, continuou:

— Sabes? Quando eu era pequena, vivia ao pé do mar. A nossa casa ficava mesmo por detrás das dunas e costumávamos ir às vezes até ao mar e brincar na praia. Lembro-me de que uma vez vimos passar uma flotilha de navios, lá longe no mar. Os barcos pareciam dragões com asas vermelhas. Alguns deles tinham mesmo pescoços, com cabeças de dragão. Vinham velejando junto a Atuan, mas não eram barcos karguianos. Vinham do Ocidente, das Terras Interiores, disse o chefe da aldeia. Veio toda a gente à praia para os ver. Acho que estavam com medo não fossem eles desembarcar. Mas limitaram-se a seguir caminho sem que ninguém soubesse para onde iam. Talvez a travar combate em Karego-At. Mas, bem vistas as coisas, vinham realmente das ilhas dos feiticeiros, onde todas as pessoas são da cor da poeira e podem lançar-nos um feitiço com tanta facilidade como piscar um olho.

— A mim não — retorquiu Arha ferozmente. — Eu nem olhava para eles. Esses bruxos malditos, nojentos. Como é que se atreveram a navegar tão perto da Terra Sagrada?

— Ora, deixá-los. O Rei-Deus há de vencê-los um dia destes e fazê-los todos escravos. Mas quem me dera ver outra vez o mar. Costumava haver polvos pequeninos nas poças que a maré deixava e, se a gente lhes gritava «BUUU!», ficavam todos brancos. Mas, olha. Lá vem o velho Manane à tua procura.

O guarda e servo de Arha aproximava-se lentamente, caminhando junto à face interna do muro. Inclinava-se de vez em quando para apanhar uma cebola brava, de que tinha já um grande molho, depois endireitava-se e deitava uma mirada em volta com os seus pequenos olhos de um castanho baço. Engordara com o passar dos anos e a sua pele amarelada e sem pêlos brilhava ao sol.

— Deixa-te escorregar um bocado para o lado dos homens — ciciou Arha.

E ambas as raparigas se saracotearam como lagartos pelo lado exterior do muro, até ficarem suspensas logo abaixo do topo, invisíveis do lado interior. Ouviram aproximar-se os lentos passos de Manane.

— Huuuh! Huuuh! Cara de batata! — cantarolou Arha num sussurro de troça, tão leve como o vento entre as ervas.

Os passos pesados interromperam-se.

— Quem está aí? — perguntou uma voz insegura. — Pequenina? Arha?

Silêncio.

Manane prosseguiu caminho.

— Huuuh! Huuuh! Cara de batata!

— Huuuh! Huuuh! Barriga de batata! — segredou Penthé, imitando a outra, e logo soltou uma espécie de ganido a tentar conter o riso.

— Está aí alguém?

Silêncio.

— Ora, pois, pois, pois — suspirou o eunuco e, na sua passada lenta, seguiu em frente.

Depois de ele ter desaparecido para lá da curva da encosta, as raparigas voltaram a empoleirar-se no muro. Penthé estava toda afogueada do suor e do riso, mas Arha tinha um ar furibundo.

— Estúpido do carneiro velho, sempre atrás de mim por todo o lado.

— Tem de ser — atalhou Penthé sensatamente. — O trabalho dele é tomar conta de ti.

— Aqueles que eu sirvo tomam conta de mim. É a eles que tenho de agradar. Não preciso de agradar a mais ninguém. Essas velhas, esses semi-homens, toda essa gente devia era deixar-me em paz. Eu sou a Única Sacerdotisa!

Penthé olhou fixamente a outra rapariga.

— Oh — exclamou ela baixinho —, eu sei que és, Arha…

— Pois então deviam deixar-me. E não passarem a vida a dar-me ordens!

Penthé permaneceu em silêncio durante um pedaço, porém suspirou, balançando as pernas gorduchas e olhando para as terras vastas e descoradas lá em baixo, que se iam erguendo lentamente, lentamente, até um alto, impreciso e imenso horizonte.

— Em breve vais ser tu a dar as ordens, bem sabes — asseverou finalmente, em tom calmo. — Daqui a dois anos deixamos de ser crianças. Teremos catorze anos. Eu vou para o templo do Rei-Deus e, para mim, as coisas hão de continuar a ser quase as mesmas. Mas tu serás realmente a Grã-Sacerdotisa. E até Kossil e Thar terão de te obedecer.

A Devorada nada disse. A sua expressão era obstinada, os seus olhos, sob as sobrancelhas negras, refletiam a luz do céu, brilhando palidamente.

— Devíamos voltar — sugeriu Penthé.

— Não.

— Mas a mestra tecelã é capaz de dizer a Thar. E está quase na hora dos Nove Cânticos.

— Eu fico aqui. E tu ficas também.

— A ti, não te vão castigar, mas a mim, sim — comentou Penthé com o seu ar tranqüilo. Mas Arha não deu resposta. Penthé suspirou e deixou-se estar. O Sol ia mergulhando na névoa, bem acima das planícies. Lá longe, na extensa e gradual inclinação das terras, os chocalhos das ovelhas tiniam levemente, os cordeiros baliam. O vento da Primavera soprava em ligeiras e secas lufadas, trazendo um aroma suave.

Os Nove Cânticos estavam quase a terminar quando as duas raparigas regressaram. Mébeth vira-as sentadas no Muro dos Homens e fora dar parte à sua superiora, Kossil, Grã-Sacerdotisa do Rei-Deus.

Kossil era grave de movimentos e de semblante. Foi sem qualquer expressão no rosto ou na voz que se dirigiu às duas raparigas, dizendo que a seguissem. Com a sacerdotisa à cabeça, atravessaram as salas de pedra da Casa Grande, saíram pela porta da frente e subiram a pequena elevação até ao Templo de Atuáh e Ualuáh. Aí falou com a Grã-Sacerdotisa daquele templo, Thar, alta, seca e magra como uma tíbia de corça. Dirigindo-se a Penthé, Kossil ordenou:

— Despe o vestido.

Açoitou a rapariga com um molho de juncos que lhe cortaram ligeiramente a pele. Penthé suportou aquilo pacientemente, com lágrimas silenciosas. Foi mandada de volta para a sala da tecelagem sem ceia e, no dia seguinte, também não iria comer nada.

— E se mais alguma vez fores apanhada a subir ao Muro dos Homens — avisou Kossil —, vão acontecer-te coisas muito piores do que isto. Percebeste, Penthé?

A voz de Kossil era suave mas não amigável. Penthé respondeu «Sim!» e escapou-se dali, encolhendo-se e estremecendo sempre que o tecido grosseiro da roupa lhe roçava pelos cortes nas costas.

Arha permanecera ao lado de Thar, assistindo ao castigo, e agora observava Kossil, enquanto esta limpava os juncos. Thar disse-lhe:

— Não é próprio que te vejam a trepar a muros e a fazer corridas com as outras raparigas. Tu és Arha.

Carrancuda, a rapariga não deu resposta.

— É melhor que te limites a fazer apenas aquilo que te é necessário. Tu és Arha.

Por um momento, a rapariga ergueu os olhos para o rosto de Thar, depois para o de Kossil, e havia neles um abismo de ódio ou raiva que era terrível de ver. Mas a esguia sacerdotisa não deu mostras de inquietação. Em vez disso, insistiu, inclinando-se um pouco para a frente e quase num sussurro:

— Tu és Ahra. Nada sobrou. Tudo foi comido.

— Tudo foi comido — repetiu a rapariga, tal como repetira diariamente, em todos os dias da sua vida desde os seis anos.

Thar inclinou levemente a cabeça, no que foi imitada por Kossil enquanto punha de lado o açoite. A rapariga não correspondeu à mesura mas voltou as costas submissamente e saiu.

Depois da ceia de batatas e cebolas novas, ingerida em silêncio no refeitório estreito e escuro, depois de entoados os cânticos da noite, apostas as palavras sagradas sobre as portas, cumprido o breve Ritual dos Sem-Nome, estavam acabadas as tarefas do dia. As raparigas podiam agora subir para os dormitórios e fazer jogos com dados e pauzinhos, durante o tempo que durasse a única vela de medula de junco, e depois segredar no escuro de cama para cama. Arha pôs-se a caminho, atravessando os pátios e vertentes do Lugar, tal como fazia todas as noites, até à Casa Pequena onde dormia sozinha.

O vento noturno soprava suave. As estrelas do céu primaveril brilhavam em cachos, como tapetes de margaridas nos prados da Primavera, como o reluzir da luz no mar de Abril. Mas a rapariga não tinha qualquer memória de prados ou do mar. Não olhou para cima.

— Olá, pequenina!

— Manane — pronunciou ela com indiferença.

Num arrastar de pés, a grande sombra veio pôr-se ao seu lado, a luz das estrelas a refletir-se na cabeçorra calva.

— Foste castigada?

— Eu não posso ser castigada.

— Não… É tão…

— Elas não me podem castigar. Não se atrevem.

Manane ficou parado com as grandes mãos pendentes, um vulto indistinto e volumoso. A rapariga sentiu o aroma de cebolas bravas, e o cheiro a suor e a salva das suas velhas roupagens pretas, rotas na bainha e demasiado curtas para ele.

— Elas não me podem tocar. Eu sou Arha — continuou ela numa voz aguda e cheia de raiva. Depois rebentou em lágrimas.

As grandes, as expectantes mãos ergueram-se e puxaram-na para junto dele, seguraram-na suavemente, afagaram-lhe o cabelo entrançado.

— Vá, vá. Meu favinho de mel, minha pequenina…

Arha ouvia o murmúrio rouco ecoar profundamente no peito dele. As suas lágrimas em breve se estancaram, mas continuou agarrada a Manane, como se não pudesse suster-se de pé.

— Minha pobrezinha — sussurrou o eunuco e, erguendo a criança nos braços, levou-a até à porta da casa onde ela dormia sozinha. Aí, colocou-a no chão.

— Já estás bem, agora, pequenina?

Ela acenou com a cabeça que sim, voltou-se e entrou no negrume da casa.

3. OS PRISIONEIROS

Os passos de Kossil soaram ao longo do pátio de entrada da Casa Pequena, uniformes e deliberados. O seu vulto alto e pesado encheu a entrada do quarto, reduziu-se quando a sacerdotisa se inclinou, dobrando um joelho a tocar o chão, agigantou-se quando ela se endireitou completamente.

— Senhora.

— O que foi, Kossil?

— Até agora, foi-me permitido tomar a meu cargo certos assuntos respeitantes ao Domínio d’Aqueles-que-não-têm-Nome. Se for teu desejo, é agora tempo que aprendas, vejas e te ocupes desses assuntos que não recordaste ainda nesta vida.

A rapariga tinha estado sentada no seu quarto sem janelas, supostamente a meditar, mas na realidade sem fazer nada e em quase nada pensando. Levou algum tempo antes que a expressão fixa, soturna e altiva do seu rosto se modificasse. Porém, modificou-se, embora ela tentasse ocultá-lo. Num tom algo dissimulado, perguntou:

— O Labirinto?

— Não, não entraremos no Labirinto. Mas vai ser necessário atravessar o Subtúmulo.

Havia na voz de Kossil um tom que talvez fosse de medo, ou um medo fingido destinado a atemorizar Arha. A rapariga ergueu-se sem pressa e disse indiferentemente:

— Muito bem!

Mas no seu coração, enquanto seguia a poderosa figura da sacerdotisa do Reino-Deus, exultava: «Por fim! Por fim! Vou finalmente ver o meu próprio domínio!»

Tinha quinze anos. Já havia um ano que adquirira o estatuto de mulher e, ao mesmo tempo, fora empossada de todos os poderes como Única Sacerdotisa dos Túmulos de Atuan, a mais alta de todas as grã-sacerdotisas das Terras de Kargard, alguém a quem nem o próprio Rei-Deus podia dar ordens. Agora todos dobravam o joelho diante dela, mesmo as severas Thar e Kossil. Todos se lhe dirigiam com elaborada deferência. Mas nada mudara. Nada acontecia. Passadas as cerimônias da sua consagração, os dias continuaram a decorrer como sempre tinham decorrido. Havia lã para ser fiada, pano negro para ser tecido, farinha para ser moída, ritos a ser cumpridos. Os Nove Cânticos tinham de ser entoados todas as noites, as portas abençoadas, as Pedras alimentadas com sangue de cabra duas vezes por ano, as danças da lua nova dançadas perante o Trono Vazio. E assim decorrera todo um ano, tal como haviam decorrido os anos anteriores, e ela perguntava-se se todos os anos da sua vida iriam também passar assim.

O tédio chegava por vezes a ser tão grande dentro dela que o sentia como um terror que lhe apertava a garganta. Havia não muito tempo fora levada a falar disso. Tinha de falar, pensara, ou acabaria por endoidecer. Foi com Manane que se abriu. O orgulho impedia-a de se confiar às outras raparigas e a cautela, de se confessar às mulheres mais velhas, mas Manane era um nada, um velho carneiro fiel. Não importava o que lhe dissesse. E, para sua surpresa, Manane tivera uma resposta para lhe dar.

— Há muito tempo — disse ele —, sabes, minha pequenina, antes de os nossos quatro territórios estarem ligados a formar um império, antes de haver um Rei-Deus a governar-nos a todos, havia muitos pequenos reis e príncipes e chefes de clã. Andavam sempre em querelas uns com os outros. E vinham até aqui para resolver as suas questões. Era assim que era, vinham da nossa terra, Atuan, de Karego-At, de Atnini e até de Hur-at-Hur, todos os chefes e príncipes com os seus servos e os seus exércitos. E perguntavam-te o que fazer. E tu apresentar-te-ias perante o Trono Vazio, a dar-lhes o conselho d’Aqueles-que-não-têm-Nome. Bem, isso era há muito. Ao fim de um certo tempo, os Reis-Sacerdotes chegaram a governar sobre toda Karego-At e pouco depois estenderam o seu poder a Atuan. E agora, há quatro ou cinco vidas de homem, os Reis-Deuses têm governado os territórios em conjunto, fazendo deles um império. E assim se mudaram as coisas. O Rei-Deus pode destituir os chefes rebeldes e ele próprio resolve todas as questões. E, estás tu a ver, sendo um deus, não precisa de consultar muitas vezes Aqueles-que-não-têm-Nome.

Arha interrompeu-o para meditar no que ouvira. Ali, naquela terra desértica, à sombra das Pedras imutáveis, levando uma vida que decorrera sempre do mesmo modo desde o princípio do mundo, o tempo não tinha grande significado. Não estava habituada a pensar em coisas a mudar, em velhos costumes a morrer e outros novos a surgir. Não lhe pareceu agradável olhar as coisas a essa luz. Enrugando a testa, disse:

— Os poderes do Rei-Deus são muito menores que os d’Aqueles que eu sirvo.

— Decerto… Decerto… Mas ninguém se vai pôr a dizer isso a um deus, meu favinho de mel. Nem à sua sacerdotisa.

E perscrutando-lhe os olhos pequeninos, castanhos e brilhantes, Arha pensou em Kossil, Grã-Sacerdotisa do Rei-Deus, a quem ela temera logo desde a primeira vez que pusera pé no Lugar. E entendeu o que ele queria dizer.

— Mas o Rei-Deus e as suas gentes estão a negligenciar o culto dos Túmulos. Ninguém aqui vem.

— Bom, ele envia prisioneiros para serem aqui sacrificados. Aí não há negligência. Nem nas dádivas devidas a Aqueles-que-não-têm-Nome.

— Dádivas! O seu templo é pintado de novo todos os anos, há um quintal[1] de ouro no altar, as lâmpadas queimam essência de rosas! E olha-me para a Mansão do Trono: buracos no teto, a cúpula a abrir rachas, as paredes cheias de ratos e mochos e morcegos… Mas mesmo assim há de durar mais que o Rei-Deus e todos os seus templos, e que todos os reis que vierem depois dele. Existia antes deles e, quando tiverem desaparecido, continuará a existir. Porque é o centro das coisas.

— E o centro das coisas.

— E há riquezas. Thar fala-me delas às vezes. Suficientes para encher dez vezes o templo do Rei-Deus. Ouro e troféus oferecidos há eras atrás, cem gerações, sabe-se lá quanto tempo. Estão fechadas nos fossos e subterrâneos, lá por baixo. Ainda não me levaram lá, deixam-me constantemente à espera. Mas eu sei como é. Há câmaras sob a Mansão do Trono, sob todo o Lugar, aqui mesmo debaixo do sítio onde estamos. Há um grande emaranhado de túneis, um Labirinto. É como uma grande cidade na escuridão, debaixo do monte. Cheia de ouro, e de espadas dos antigos heróis, e velhas coroas e ossos e anos e silêncio.

Ela falava como num transe, em êxtase. Manane fitava-a. O seu rosto pétreo nunca exprimia muito mais que uma tímida e obstinada tristeza, mas estava agora mais triste que o habitual.

— Bom — acabou por dizer —, e tu és senhora de tudo isso. Do silêncio e da escuridão.

— Sou. Mas elas não me deixam ver nada, só as salas acima do solo, por trás do Trono. Nem sequer me mostraram as entradas para os lugares subterrâneos. Só resmungam umas palavras acerca delas, de vez em quando. Estão a manter longe de mim o meu próprio domínio! Porque me hão de fazer esperar, esperar constantemente?

— Tu és jovem. E talvez — aventou Manane na sua aguda voz roufenha —, talvez tenham medo, pequenina. Ao fim e ao cabo, não é o domínio delas, é o teu. Estão em perigo quando lá entram. Não há mortal que não tema Aqueles-que-não-têm-Nome.

Arha nada disse mas os seus olhos relampejaram. Uma vez mais, Manane mostrara-lhe uma nova maneira de ver as coisas. Thar e Kossil sempre lhe tinham parecido tão formidandas, tão frias, tão fortes, que nunca havia sequer imaginado que pudessem ter medo. E no entanto Manane tinha razão. Elas temiam aqueles lugares, aqueles poderes de que Arha fazia parte, a que pertencia. Elas temiam entrar nos lugares de escuridão, não fossem ser devoradas.

E agora, ao descer com Kossil os degraus da Casa Pequena, ao subir o íngreme caminho serpenteante que conduzia à Mansão do Trono, recordava aquela conversa com Manane e exultava de novo. Onde quer que a levassem, o que quer que lhe mostrassem, não teria medo. Saberia encontrar o seu caminho.

Permanecendo ligeiramente atrás dela no caminho, Kossil falou:

— Um dos deveres da minha senhora, como é de seu conhecimento, é o sacrifício de certos prisioneiros, criminosos de ascendência nobre, que por sacrilégio ou traição pecaram contra o nosso amo, o Rei-Deus.

— Ou contra Aqueles-que-não-têm-Nome — contrapôs Arha.

— Verdade. Ora, não é próprio que a Devorada, quando ainda criança, cumpra esse dever. Mas a minha senhora não é já uma criança. Há prisioneiros na Sala das Correntes, enviados dois meses atrás por graça do nosso senhor, o Rei-Deus, da sua cidade de Áuabath.

— Não sabia que tinham chegado prisioneiros. Porque é que não fui informada?

— Os prisioneiros são trazidos durante a noite, e secretamente, tal como foi prescrito desde sempre nos rituais dos Túmulos. Pelo caminho secreto que a minha senhora seguirá, se tomar pelo carreiro que corre ao longo do muro.

Arha saiu do trilho para seguir o grande muro de pedra que limitava os Túmulos por trás da sala abobadada. As rochas de que era construído eram maciças. A mais pequena de entre elas pesava mais que um homem e as maiores eram tão grandes como carroções. Embora não fossem afeiçoadas, estavam cuidadosamente dispostas e interligadas. No entanto, nalgum pontos, o cimo do muro dera de si e as rochas jaziam num amontoado informe. Só uma enorme extensão de tempo pudera causar aquilo, os séculos de dias em brasa e noites glaciais do deserto, os movimentos milenares, imperceptíveis, das próprias colinas.

— É muito fácil escalar o Muro dos Túmulos — comentou Arha, enquanto caminhavam ambas junto da construção.

— Não temos homens que cheguem para o voltar a erigir, — replicou Kossil.

— Mas temos homens que cheguem para o guardar.

— Apenas escravos. Não são de confiança.

— São, se tiverem medo. Basta que a pena seja a mesma para eles que para qualquer estranho a quem eles permitam pôr o pé no terreno sagrado dentro do muro.

— Que pena é essa?

Mas Kossil não fazia a pergunta para saber a resposta. Ela própria a tinha ensinado a Arha, muito tempo atrás.

— Ser decapitado perante o Trono.

— É desejo da minha senhora que seja postado um guarda sobre o Muro dos Túmulos?

— É — respondeu a rapariga.

Dentro das suas longas mangas negras os dedos enclavinharam-se de júbilo. Sabia que Kossil não queria ceder um escravo para aquele dever de vigiar o muro e, na verdade, era uma tarefa inútil, pois que estranhos ali vinham alguma vez? Não era provável que um homem se aproximasse, por acaso ou voluntariamente, nem que fosse uma milha do Lugar sem ser visto. E de certeza que nunca chegaria próximo sequer dos Túmulos. Mas um guarda era uma honra que se lhes devia e Kossil dificilmente poderia argumentar contra isso. Tinha de obedecer a Arha.

— Aqui — indicou a sua voz seca e fria.

Arha parou. Muitas vezes palmilhara aquele caminho ao redor do Muro dos Túmulos c conhecia-o, tal como conhecia cada centímetro do Lugar, cada pedra e espinheiro e cardo. A grande parede de pedra erguia-se para a sua esquerda, até três vezes a sua altura. Para a direita, a colina descia em talude até um vale pouco profundo e árido, que logo se erguia de novo em direção ao sopé da cordilheira ocidental. Olhou todo o espaço ao seu redor e nada descortinou que não tivesse já visto antes.

— Sob as rochas vermelhas, senhora.

Poucos metros adiante, um afloramento de lava vermelha formava uma escada ou pequena escarpa na elevação de terreno. Logo que se aproximou e ficou ao mesmo nível, de frente para as rochas, Arha percebeu que formavam uma espécie de grosseiro enquadramento de porta, com quatro pés de altura.

— O que é preciso fazer?

Aprendera havia muito que, nos lugares sagrados, de nada serve tentar abrir uma porta antes de se saber como a devemos abrir.

— A minha senhora tem todas as chaves para os lugares sombrios.

Desde os ritos da sua mudança de idade, Arha passara a usar um anel de ferro suspenso do cinto e de onde pendiam uma pequena adaga e treze chaves, umas compridas e pesadas, outras tão pequenas como anzóis. Arha ergueu o anel e abriu as chaves em leque.

— Essa — disse Kossil, apontando-a, e logo pousou o grosso indicador numa fenda entre as superfícies de duas rochas vermelhas, cavadas.

A chave, uma comprida haste de ferro com dois palhetões ornamentados, entrou na fenda. Arha fê-la girar para a esquerda, usando as duas mãos porque parecia estar um pouco perra. No entanto rodou suavemente.

— Agora?

— Juntas…

E, unindo forças, empurraram a grosseira face da rocha à esquerda da fechadura. Pesadamente, mas sem prender e com muito pouco ruído, uma seção irregular de rocha vermelha moveu-se para dentro até se abrir uma estreita frincha. Lá dentro tudo era escuridão.

Arha curvou-se para a frente e entrou.

Kossil, sendo uma mulher corpulenta e com pesadas roupagens, teve de se comprimir para passar através da estreita abertura. Logo que entrou, encostou as costas à porta e, com um esforço, empurrou-a até se fechar.

A escuridão era absoluta. Não havia luz alguma. O negrume parecia comprimir-se como um feltro molhado contra os olhos abertos.

Inclinaram-se as duas até quase se agacharem, pois o lugar onde estavam não chegava a quatro pés de altura e era tão estreito que as mãos de Arha, ao apalparem, logo tocaram em rocha úmida para ambos os lados.

— Trouxeste alguma luz? — sussurrou ela, como é costume fazer-se no escuro.

Atrás dela, Kossil replicou:

— Não trouxe luz nenhuma.

Kossil baixara também a voz, mas havia nela um tom estranho, como se sorrisse. E Kossil nunca sorria. Arha sentiu um baque no coração. O sangue pulsava-lhe na garganta. Para si própria, disse ferozmente: «Este é o meu lugar, pertenço aqui, não terei medo!»

Mas em voz alta nada disse. Pôs-se a andar em frente. Era o único caminho a seguir e conduzia para o interior da colina e para baixo.

Kossil seguiu-a, respirando pesadamente, com as vestes a roçar e a raspar contra rocha e terra.

E de súbito o teto elevou-se. Arha podia pôr-se direita e, ao estender os braços para o lado, não sentiu as paredes. O ar, que cheirara a fechado e a terra, tocou-lhe o rosto com uma frescura mais úmida e os ligeiríssimos movimentos que nele sentia deram-lhe a noção de um grande espaço. Arha deu alguns passos cuidadosos em frente, para dentro daquele absoluto negrume. Um seixo, escorregando sob a sandália que calçava, foi embater noutro seixo e o leve som acordou ecos, muitos ecos, mínimos, remotos, mais remotos ainda. A caverna devia ser imensa, alta e larga, mas não vazia. Algo na sua escuridão, as superfícies de objetos invisíveis ou de paredes interiores, quebrava o eco em mil fragmentos.

— Aqui devemos estar por baixo das Pedras — disse a rapariga num murmúrio, e o seu murmurar alongou-se pela escuridão oca e desfez-se em fios de som tão finos como teia de aranha, que se colavam ao ouvido por muito tempo.

— Sim. Esta é a região do Subtúmulo. Continua. Não posso parar aqui. Segue a parede para a esquerda. Passa três aberturas.

O murmúrio de Kossil era como um silvo (e os minúsculos ecos silvavam em resposta). Estava com medo, estava verdadeiramente com medo. Não gostava de estar ali, entre os Sem-Nome, nos seus túmulos, nas suas cavernas, na escuridão. Aquele não era o lugar dela, Kossil não pertencia ali.

— Hei de aqui voltar com um archote — afirmou Arha, guiando-se ao longo da parede da caverna pelo toque dos seus dedos, maravilhando-se perante as estranhas formas da rocha, reentrâncias e saliências, delicadas curvas e arestas, desiguais como renda aqui, lisas como bronze polido além. Só podia tratar-se de trabalho de gravura. Talvez toda a caverna fosse a obra de escultores dos dias antigos.

— A luz aqui é proibida — soou asperamente o sussurro de Kossil. Ainda ela não acabara de o dizer, já Arha compreendera que assim devia ser. Ali era o próprio lar da escuridão, o centro mais íntimo da noite.

Por três vezes os seus dedos atravessaram uma falha na continuidade da escuridão rochosa e complexa. A quarta, tateou a calcular a altura e largura da abertura e entrou. Kossil seguiu-a.

Naquele túnel, que voltava a subir em declive leve, passaram por uma abertura à esquerda e depois, numa bifurcação do caminho, enveredaram pela direita. Tudo somente pelo tato, às apalpadelas, na cegueira subtérrea e no silêncio interior do solo. Numa passagem como aquela é quase constante a necessidade de tocar ambos os lados do túnel, não se vá falhar uma das aberturas que têm de ser contadas ou não dar por uma bifurcação do caminho. O tato era a única, a exclusiva orientação. Não era possível ver o caminho, apenas colhê-lo nas próprias mãos.

— Isto é o Labirinto?

— Não. Esta é a rede de passagens menor que fica logo por baixo do Trono.

— E onde é a entrada para o Labirinto?

Arha estava a gostar daquele jogo no escuro e queria ver-se perante um quebra-cabeças mais difícil.

— A segunda abertura por onde passamos no Subtúmulo. Mas agora tenta encontrar uma porta à direita, uma porta de madeira, se calhar já passamos por ela…

Arha ouviu as mãos de Kossil tateando inquietas ao longo da parede, raspando na aspereza da pedra. Mas ela mantinha as pontas dos dedos tocando apenas ligeiramente a rocha e, em breve, sentiu sob eles o grão macio da madeira. Empurrou e a porta, embora rangendo, abriu-se facilmente. Arha estacou por um momento, cega pela luz.

Entraram numa vasta sala de teto baixo, com paredes feitas de pedra talhada e iluminada por um único archote fumegante, suspenso de uma corrente. O ambiente cheirava mal por causa do fumo do archote que não tinha por onde sair. Os olhos de Arha arderam-lhe e encheram-se de lágrimas.

— Onde estão os prisioneiros?

— Além.

Só então ela compreendeu que os três montões de qualquer coisa, junto à parede mais afastada da sala, eram homens.

— A porta não está fechada. Não há guardas.

— Não é preciso nenhum.

Arha avançou mais uns passos hesitantes pela sala, tentando ver através da fumarada. Os prisioneiros estavam acorrentados por ambos os tornozelos e um dos pulsos a grandes argolas embutidas na pedra da parede. Se um deles se quisesse deitar, o braço algemado teria de permanecer erguido, suspenso da grilheta. As suas barbas e cabelo tinham-se emaranhado de tal modo que, juntamente com a pouca luz, lhes escondiam os rostos. Um deles estava deitado, os outros dois sentados ou agachados. Estavam nus. O cheiro que deles emanava era ainda mais forte que o fedor do fumo.

Um deles parecia observar Arha. Ela julgou ver-lhe o brilho dos olhos, depois já não estava tão certa. Os outros não se tinham movido nem erguido a cabeça.

Voltou-lhes as costas.

— Já não são gente — observou.

— Nunca o foram. Eram demônios, espíritos de feras que conspiraram contra a sagrada vida do Rei-Deus!

Os olhos de Kossil brilharam à luz vermelha do archote. Arha voltou a olhar os prisioneiros, num misto de temor e curiosidade.

— Como pode um homem atacar um deus? Como foi isso? Tu, responde. Como te atreveste a atacar um deus vivo?

O mesmo homem fitou-a através do negro matagal de cabelo, mas nada disse.

— Cortaram-lhes as línguas antes de os enviarem de Áuabath, — explicou Kossil. — Não fales com eles, senhora. São profanação. São teus, mas não para lhes falares, nem os olhares, nem pensares neles. São teus para que os dês a Aqueles-que-não-têm-Nome.

— Como é que devem ser sacrificados?

Arha não olhava já os prisioneiros. Em vez disso, encarara Kossil, extraindo energia do corpo maciço, da voz fria. Sentia-se tonta e o cheiro nauseabundo do fumo, da porcaria, agoniavam-na. E no entanto parecia pensar e falar com perfeita calma. Não fizera ela aquilo tantas vezes antes?

— A Sacerdotisa dos Túmulos sabe melhor que ninguém o gênero de morte que melhor agradará aos seus Senhores e a escolha é sua. Há muitas formas.

— Então que Gobar, o comandante dos guardas, lhes corte as cabeças. E o seu sangue será derramado perante o Trono.

— Como se estivesses a sacrificar cabras? — inquiriu Kossil com um tom de troça perante a sua falta de imaginação. Arha emudeceu e a outra continuou: — Além disso, Gobar é um homem. E com certeza a minha senhora não esqueceu que nenhum homem pode entrar nos Lugares Sombrios dos Túmulos. Se entrar, já não sai…

— Quem os trouxe aqui? Quem os alimenta?

— Os vigilantes que servem no meu templo, Duby e Uahto. São eunucos e podem aqui entrar a serviço d’Aqueles-que-não-têm-Nome, tal como eu. Os soldados do Rei-Deus deixaram os prisioneiros atados de pés e mãos do lado de fora do muro e eu e os vigilantes trouxemo-los pela Porta dos Prisioneiros, a que fica nas rochas vermelhas. É assim que sempre se faz. A água e a comida são descidas por um alçapão numa das divisões por trás do Trono. Arha ergueu os olhos e viu, junto à corrente de onde pendia o archote, um quadrado de madeira inserido no teto de pedra. Era demasiado estreito para um homem por lá passar, mas uma corda que dali se fizesse baixar viria a ficar mesmo ao alcance do prisioneiro do meio. Rapidamente, a rapariga voltou a desviar o olhar.

— Pois que não lhes desçam mais comida nem água. E deixem que o archote se extingua.

Kossil fez uma reverência.

— E os corpos, quando eles morrerem?

— Que Duby e Uahto os enterrem na grande caverna que atravessamos, o Subtúmulo — disse a rapariga, a voz cada vez mais rápida e aguda. — Terão de o fazer na escuridão. Os meus Senhores comerão os corpos.

— Assim se fará.

— Está bem assim, Kossil?

— Está bem, senhora.

— Então vamo-nos daqui — determinou Ahra, a voz quase estridente agora.

Voltou-se e apressou-se a voltar à porta de madeira e a abandonar a Sala das Correntes, penetrando no negrume do túnel. Pareceu-lhe doce e calmo como uma noite sem estrelas, silente, sem vista, nem luz, nem vida. Mergulhou na límpida escuridão, apressou-se a avançar através dela como um nadador sulcando a água. Kossil seguiu-a a passos rápidos, mas ficando cada vez mais para trás, ofegante, arrastando-se pesadamente. Sem uma hesitação, Arha repetiu o trajeto, com seus desvios a seguir e a não seguir, contornou a vastidão ecoante do subtúmulo e enveredou, toda dobrada para a frente, pelo último e longo túnel, direita à porta de pedra fechada. Ali chegada, agachou-se e procurou, tateando, a longa chave que trazia na argola, à cinta. Encontrou-a, mas não conseguiu achar o buraco da fechadura. Não havia vestígio de luz, nem que fosse a entrar por um buraco de alfinete, na parede invisível à sua frente. Os seus dedos tatearam a pedra em busca de fecho, ferrolho ou puxador, mas nada encontraram. Onde serviria a chave? Como poderia sair?

— Senhora!

A voz de Kossil, ampliada pelos ecos, silvou e reboou muito longe atrás dela.

— Senhora, a porta não se abre de dentro. Não há caminho para o exterior. Não há regresso.

Arha continuava agachada de encontro à pedra. Não deu qualquer resposta.

— Arha!

— Estou aqui.

— Vem!

E foi, arrastando-se sobre as mãos e os joelhos ao longo da passagem, como um cão, até às saias de Kossil.

— Para a direita. Rápido! Não posso demorar-me aqui. Este não é o meu lugar. Segue-me.

Arha pôs-se de pé e agarrou-se às vestes de Kossil. Seguiram em frente, acompanhando a parede estranhamente gravada da caverna para a direita por uma grande extensão, entrando depois numa abertura, negra no meio do negrume. Subiam agora, por túneis, por escadas. A rapariga continuava a agarrar as vestes da mulher. Tinha os olhos fechados.

Depois houve luz, vermelha através das pálpebras. Pensou que fosse de novo a sala cheia de fumo, iluminada pelo archote, e não abriu os olhos. Mas o ar tinha agora um cheiro mais adocicado, seco e bafento, um cheiro familiar. E os seus pés pisavam uma escadaria, quase tão íngreme como uma escada de mão. Largou o vestido de Kossil e abriu os olhos. Por cima da sua cabeça havia um alçapão aberto. Trepou por ele acima logo atrás de Kossil. Dava para uma divisão que ela conhecia, uma pequena cela de pedra que continha um par de arcas e caixas de ferro, parte da miríade de pequenas divisões por trás da Sala do Trono na Mansão. A luz do dia bruxuleava, cinzenta e frouxa, no corredor para lá da porta.

— A outra, a Porta dos Prisioneiros, conduz apenas aos túneis. Não para fora deles. Este é o único caminho de saída. Se existe outro caminho, eu não o conheço, nem Thar. Terás de te lembrar por ti, caso exista. Mas não julgo que haja outro.

Kossil continuava a falar como que em segredo e com uma espécie de rancor. Dentro do capuz negro, o seu rosto estava pálido e úmido de suor.

— Não me lembro das voltas para esta saída.

— Eu digo-as. Uma vez. Terás de as recordar. Da próxima vez não irei contigo. Este não é o meu lugar. Terás de ir sozinha.

A rapariga assentiu com um aceno de cabeça. Ergueu os olhos para o rosto da mulher mais velha e pensou como se lhe afigurava estranha, pálida de um temor ainda mal dominado e no entanto triunfante, como se Kossil se regozijasse com a sua fraqueza.

— Irei sozinha a partir de hoje — asseverou Ahra e depois, tentando desviar-se de Kossil, sentiu as pernas a fraquejar e viu o quarto rodopiar. Desmaiou, ficando como um montículo negro aos pés da sacerdotisa.

— Virás a aprender — disse Kossil, respirando pesadamente e permanecendo imóvel. — Virás a aprender.

4. SONHOS E HISTÓRIAS

Arha esteve mal durante vários dias. Trataram-na para lhe baixarem a febre. Passava a maior parte do tempo na cama ou sentada sob a doce luz do Outono no átrio da Casa Pequena, olhando os montes a ocidente. Sentia-se fraca e estupidificada. Vinham-lhe à cabeça as mesmas idéias, uma vez e outra e outra ainda. Envergonhava-se de ter desmaiado. Não fora colocado guarda algum sobre o Muro dos Túmulos, mas agora ela nunca mais teria coragem para interrogar Kossil a esse respeito. Nem queria mesmo voltar a ver Kossil. Nunca. E isso era pela sua vergonha de ter desmaiado.

Freqüentes vezes, sob a luz do sol, punha-se a planejar como agiria da próxima vez que penetrasse nos lugares sombrios, sob a colina. Cogitava muitas vezes no gênero de morte que ordenaria para a próxima leva de prisioneiros, mais elaborada, mais digna dos rituais do Trono Vazio. E todas as noites, na escuridão, acordava a gritar:

— Ainda não estão mortos! Ainda estão a morrer!

Sonhava imenso. Sonhava que tinha de fazer comida, grandes caldeirões de saborosas papas para depois entornar completamente dentro de um buraco no chão. Sonhava que tinha de levar uma bacia cheia de água, uma funda bacia de bronze, através do escuro, a alguém que tinha sede. Nunca conseguia chegar junto dessa pessoa. Acordava, ela própria com sede, mas não se levantava para ir beber. Deixava-se ficar deitada, de olhos abertos, no quarto sem janelas.

Certa manhã, Penthé veio visitá-la. Do átrio, Arha viu como ela se aproximava da Casa Pequena, com um ar descuidado e vago, como se acontecesse simplesmente ter passado por ali sem finalidade alguma. Se Arha não tivesse falado, ela nunca teria subido os degraus. Mas Arha sentia-se só. E falou.

Penthé fez a profunda reverência a que se obrigavam todos os que se aproximavam da Sacerdotisa dos Túmulos e depois deixou-se cair nos degraus aos pés de Arha e soltou um ruído que soou como «Pffiufffl». Tornara-se bastante alta e gorda A qualquer coisa que fizesse logo ficava vermelha como uma cereja e agora estava corada de andar.

— Ouvi dizer que estavas doente. Guardei algumas maçãs para te trazer.

E de repente, de um lado qualquer dentro do seu volumoso hábito negro, retirou uma rede de junco entrançado contendo umas oito maçãs, perfeitas e amarelas. Penthé estava agora consagrada ao serviço do Rei-Deus e servia no seu templo às ordens de Kossil. Mas ainda não era sacerdotisa e continuava a ter lições e tarefas juntamente com as noviças.

— Este ano, a Poppe e eu é que escolhemos as maçãs e eu pus de lado as melhores de todas. Põem sempre a secar as que são mesmo melhores. É claro que duram mais, mas parece-me um desperdício tão grande. Não são lindas?

Arha apalpou a pele acetinada, dourada, das maçãs, olhou os pés a que aderiam ainda delicadamente folhas castanhas.

— São. São lindas.

— Come uma — disse Penthé.

— Agora não. Come tu.

Penthé, por delicadeza, escolheu a mais pequena e devorou-a com dez dentadas sumarentas, eficazes e interessadas.

— Era capaz de passar o dia todo a comer — confessou ela. — Nunca tenho que me chegue. Quem me dera ser cozinheira em vez de sacerdotisa. Havia de cozinhar melhor que aquela velha sovina da Nathabba e, além disso, podia rapar os tachos… Ah, sabes do que aconteceu à Munith? Ela estava encarregada de polir aqueles jarros de bronze onde se guarda o óleo de rosas, sabes, os estreitos e compridos, com tampas. Vai daí ela pensou que também tinha de os limpar por dentro de maneira que enfiou a mão num, com uma rodilha à volta, estás a ver, e depois não conseguiu tirar a mão. Tentou com tanta força que ficou com o pulso todo empolado e inchado, estás a ver, de maneira que então é que ficou mesmo presa. E desatou a correr como um cavalo pelo dormitório todo e a gritar: «Não o consigo tirar! Não o consigo tirar!» E o Punti já está tão surdo que julgou que havia fogo e desatou a guinchar para os outros vigilantes que viessem salvar as noviças. E o Uahto, que estava a ordenhar, veio a correr lá do curral a ver o que se passava, e deixou a porta aberta, de maneira que as cabras leiteiras saíram e vieram em debandada para o pátio e atiraram-se ao Punti e aos vigilantes e às miúdas, e a Munith continuava a sacudir o jarro na ponta do braço, completamente histérica, de maneira que andava tudo por ali numa correria, eis senão quando sai a Kossil do templo. E vai e diz: «Que vem a ser isto? Que vem a ser isto?»

E o rosto redondo e simpático de Penthé contorceu-se numa careta de repulsa, que nada tinha a ver com a fria expressão de Kossil e, no entanto, de certa maneira, era tão parecida com Kossil que Arha soltou uma espécie de riso resfolegado e quase atemorizado. Mas já Penthé prosseguia.

— «Que vem a ser isto? Que vem a ser isto?» repetiu a Kossil. E então… e então a cabra castanha chifrou-lhe no rabo — e Penthé desfez-se em gargalhadas, com as lágrimas a encherem-lhe os olhos. — E a Mu-Munith deu com o jarro na cacabra.

As duas raparigas balançaram-se para a frente e para trás em risadas espasmódicas, agarradas aos joelhos, quase a sufocar.

— E a Kossil virou-se para trás e disse «Que vem a ser isto? Que vem a ser isto?» para a… para a… para a cabra…

O fim da história perdeu-se em gargalhadas. Finalmente, Penthé enxugou os olhos, assoou o nariz e, distraidamente, pôs-se a comer outra maçã.

Todo aquele riso deixara Arha um pouco trêmula. Fez por se acalmar e, daí a pouco, perguntou:

— Como é que vieste para aqui, Penthé?

— Oh, eu era a sexta rapariga que os meus pais tinham tido e eles não podiam criar tantas e casar todas. De maneira que, quando fiz sete anos, trouxeram-me ao templo do Rei-Deus e dedicaram-me. Foi isto em Ossáua. Mas acho que aí havia noviças a mais, porque, pouco depois, mandaram-me para cá. Ou talvez tenham pensado que eu era capaz de dar uma sacerdotisa especialmente boa ou assim. Mas, se foi isso, estavam muito enganados!

E Penthé mordeu a maçã com uma expressão entre divertida e pesarosa.

— Preferias não ter sido sacerdotisa?

— Se preferia? Claro! Antes queria casar com um guardador de porcos e viver num chiqueiro. Antes queria sei lá o quê do que ficar aqui enterrada viva, todos os dias da minha vida, com um monte de mulheres num desgraçado de um deserto onde nunca vem ninguém! Mas não serve de nada pôr-me a desejar assim, porque agora já fui consagrada e não me posso livrar disso. Mas só espero que na minha próxima vida seja uma dançarina em Áuabath! Porque bem o terei merecido.

Arha baixou a vista para ela, uma expressão parada e soturna nos olhos. Não compreendia. Sentia que nunca antes tinha visto realmente Penthé, que nunca a olhara e vira, rotunda e plena de vida e sumo como uma das suas maçãs douradas, linda de se ver.

— Então o Templo não significa nada para ti? — perguntou, com bastante aspereza.

Penthé, sempre submissa e a quem era fácil atemorizar, não se alarmou desta vez.

— Ah, eu bem sei como os teus Senhores são importantes para ti — disse, com uma indiferença que chocou Arha. — Seja como for, isso até faz algum sentido porque tu és a sua única serva especial. Tu não foste só consagrada, nasceste especialmente para isso. Mas vê o meu caso. Será que tenho de sentir tanto temor respeitoso, e isso assim, pelo Rei-Deus? Afinal, é só um homem, apesar de viver em Áuabath, num palácio com dez milhas a toda a volta e telhados de ouro. Mas ele tem uns cinqüenta anos e é careca. Vê-se muito bem em todas as estátuas. E aposto que até tem de cortar as unhas dos pés, tal e qual como outro homem qualquer. Sei perfeitamente que é um deus, também. Mas o que penso é que vai ser muito mais divino depois de ter morrido.

Arha concordou com Penthé, porque secretamente também ela acabara por considerar os auto-intitulados Imperadores Divinos de Kargad como usurpadores, falsos deuses que tentavam surrupiar o culto devido aos verdadeiros e eternos Poderes. Mas algo havia por detrás das palavras de Penthé com que não concordava, algo de totalmente novo para ela, algo de assustador. Até aí nunca se dera conta de como as pessoas eram diferentes, e quão diversamente viam a vida. Sentiu-se como se, de repente, ao levantar os olhos, todo um novo planeta, enorme e populoso, lhe tivesse surgido, suspenso logo ali, fora da janela, um mundo inteiramente estranho, em que os deuses não tivessem importância alguma. Assustava-a a solidez da ausência de fé em Penthé. E porque estava assustada, retrucou:

— É verdade. Os meus Senhores há muito, muito tempo que estão mortos. E nunca foram homens… Sabes tu, Penthé, que eu podia requerer-te para servires nos Túmulos?

Falara em tom prazenteiro, como se estivesse a propor à amiga uma escolha melhor. Mas a cor abandonou de imediato as faces de Penthé.

— Sim, podias — assentiu. — Mas não sou… não sou o gênero de pessoa que serve para isso.

— Porquê?

— Tenho medo do escuro — respondeu Penthé em voz baixa.

Arha fez um ligeiro ruído de escárnio, mas ficara satisfeita. Conseguira saber o que queria. Penthé podia não acreditar nos deuses, mas temia os inomináveis poderes da sombra, tal como toda a alma mortal.

— Mas eu, sabes, nunca faria isso a não ser que tu quisesses — sossegou-a Arha.

Instalou-se entre elas um longo silêncio.

— Estás a parecer-te cada vez mais com Thar — observou finalmente Penthé à sua maneira suave e sonhadora. — Ainda bem que não é com a Kossil! Mas és tão forte. Quem me dera ser forte. Mas só gosto de comer…

— Come, come — incentivou-a Arha, superior e divertida. E Penthé consumiu lentamente uma terceira maçã até só deixar as sementes.

As exigências do infindável ritual do Lugar vieram arrancar Arha ao seu isolamento alguns dias mais tarde. Uma cabra dera à luz, fora de tempo, dois cabritos gêmeos que, segundo os usos, deviam ser sacrificados aos Irmãos-Deuses Gêmeos. Um ritual importante no qual a Primeira Sacerdotisa devia estar presente. Depois veio o escuro da lua, a lua nova, e as cerimônias do negrume tinham de ser cumpridas perante o Trono Vazio. Arha aspirou os fumos entorpecentes de ervas que ardiam em largos tabuleiros de bronze em frente do Trono e dançou, solitária e vestida de negro. Dançou para os espíritos invisíveis dos mortos e dos ainda por nascer e, enquanto dançava, os espíritos povoaram o ar ao seu redor, seguindo o voltar e girar dos seus pés e os lentos, os seguros gestos dos seus braços. Cantou os cânticos cujas palavras nenhum homem compreendia e que aprendera sílaba a sílaba, havia muito tempo, com Thar. Um coro de sacerdotisas, oculto na penumbra por trás da grande fila dupla de colunas, fazia ecoar as estranhas palavras que ela entoava e o ar na vasta sala em ruínas sussurrava de vozes, como se os espíritos que o povoavam repetissem os cânticos uma e outra vez.

O Rei-Deus em Áuabath não voltou a enviar prisioneiros para o Lugar e, gradualmente, Arha deixou de sonhar com aqueles três, agora de há muito mortos e enterrados em covas pouco profundas na grande caverna sob as Pedras Tumulares.

Arha encheu-se de coragem para voltar a essa caverna. Tinha de lá regressar. A Sacerdotisa dos Túmulos tem de ser capaz de entrar no seu próprio domínio sem temor, de saber os seus caminhos.

Da primeira vez que entrou pelo alçapão, foi difícil. Porém, não tanto como temera. Tinha-se preparado tão bem para aquilo, determinara tão fortemente que iria só e manteria a coragem, que quando ali chegou quase se sentira desiludida ao descobrir que não havia nada de que ter medo. Poderia haver sepulturas, mas não conseguia vê-las. Não conseguia ver fosse o que fosse. Era negro. Era silencioso. E era tudo.

Dia após dia ali voltou, entrando sempre pelo alçapão na câmara atrás do Trono, até conhecer bem todo o circuito da caverna com as suas estranhas paredes esculpidas — tão bem quanto se pode conhecer o que não conseguimos ver. Nunca se afastava das paredes porque, a aventurar-se através da grande extensão vazia, poderia em breve perder no escuro o seu sentido de orientação e assim, voltando finalmente e às cegas para junto da parede, não saber já onde estava. Pois, como tivera ocasião de aprender da primeira vez, o importante era saber por que voltas e aberturas se tinha passado e as que faltavam ainda. Isso tinha de ser feito pela contagem, porque para o tatear das mãos era tudo igual. A memória de Arha fora bem treinada e não encontrou dificuldade naquele estranho truque de achar o caminho pelo tato e os números, em vez de o fazer pela vista e o senso comum. Em breve conhecia de cor todos os corredores que partiam do Subtúmulo, essa rede de passagens menor que se estendia por baixo da Sala do Trono e do cimo da colina. Mas havia um corredor onde ela nunca entrava. O segundo à esquerda a partir da entrada de rocha vermelha, aquele de que, se lá entrasse julgando ser um dos que já conhecia, poderia nunca mais encontrar o caminho de saída. O seu desejo de lá entrar, de conhecer o Labirinto, ia crescendo constantemente, mas dominava-o até que tivesse aprendido tudo o que pudesse acerca dele, à superfície.