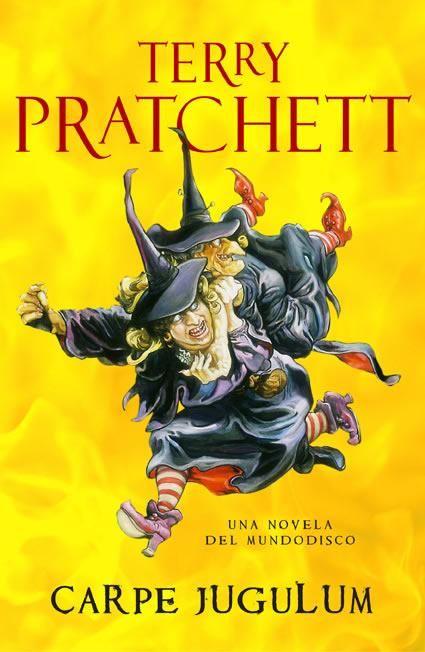

Terry Pratchett

Carpe Jugulum

UNA NOVELA DEL MUNDODISCO

Traducción de Javier Calvo

PLAZA Y JANES

Título original: Carpe jugulum

Primera edición: enero, 2008

© 1998, Terry y Lyn Pratchett

Edición publicada por acuerdo con Transworld Publishers, una división de Random House Group, Ltd. Todos los derechos reservados.

© 2008, Random House Mondadori, S.A. Travessera de Gracia, 47-49. 08021 Barcelona

© 2008, Javier Calvo, por la traducción

Colaborador editorial: Manu Viciano

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.

Printed in Spain — Impreso en España ISBN: 978-84-01-33653-9 Depósito legal: B. 49.531-2007

Fotocomposición: Lozano Faisano, S. L. (L'Hospitalet)

Impreso en A & M Gráfic, S. L. Molins de Rei (Barcelona)

Encuadernado en Lorac Port

L 3 3 6 5 3 9

*****

A través de los jirones de nubes negras, un fuego se movía como una estrella moribunda, desplomándose hacia la tierra...

... es decir, hacia la tierra del Mundodisco...

... pero a diferencia de lo que siempre habían hecho las estrellas, a veces esta lograba controlar su caída, elevándose en ocasiones, desviándose en otras, aunque descendiendo de forma inevitable.

La nieve resplandeció brevemente en las laderas de las montañas cuando aquello chisporroteó en lo alto.

Más abajo, la tierra misma empezó también a descender. El fuego se reflejó en los muros de hielo azul mientras la luz se hundía en la entrada de un cañón y empezaba a retumbar por sus curvas y recodos.

La luz se apagó de golpe. Algo continuó deslizándose por la franja iluminada por la luna que dejaban entre sí las rocas.

Aquello salió disparado del cañón por la cima de un acantilado, desde donde el agua procedente del deshielo de un glaciar se precipitaba a un estanque lejano.

En contra de toda lógica allí había un valle, o más bien una red de valles, que se aferraban al borde de las montañas antes de su larga caída a los llanos. En aquel aire más tibio relucía un pequeño lago. Había bosques. Había campos diminutos, como una colcha de retales echada sobre las rocas.

El viento había amainado. El aire era más cálido.

La sombra empezó a trazar círculos.

Mucho más abajo, otra cosa, inconspicua e inconsciente, se estaba adentrando en aquel pequeño puñado de valles. Costaba ver con exactitud qué era; los tojos se agitaban, el brezo susurraba, como si un ejército muy grande hecho de criaturas muy pequeñas se estuviera moviendo con un único propósito.

La sombra llegó a una roca plana que ofrecía una vista magnífica de los campos y los bosques de más abajo, y allí precisamente fue donde el ejército salió de entre las raíces. Se componía de hombrecillos azules muy pequeños, algunos de los cuales llevaban gorros azules puntiagudos, aunque la mayoría tenían el pelo rojo al descubierto. Iban armados con espadas. Ninguno de ellos medía más de quince centímetros de altura.

Se desplegaron en formación y contemplaron el nuevo lugar que tenían debajo y luego, blandiendo las armas, lanzaron un grito de batalla. Habría resultado más impresionante si hubieran acordado el mismo de antemano, pero tal como lo hicieron dio la impresión de que cada uno de los pequeños guerreros tenía su propio grito de batalla y lucharía con cualquiera que se lo intentara arrebatar.

—¡Nac mac Feegle!

—¡Ué, te lu puedes meter donde te quepa!

—¡Menuda patada llevaraste!

—¡Grandullones!

—¡Solu pueden quedar mil!

—¡Nac mac Feegle ué ué!

—¡Ué ué para ti, pámpano!

*****

Aquella pequeña cuenca de valles, relucientes bajo los últimos jirones del sol vespertino, era el reino de Lancre. Desde sus puntos más elevados, decía la gente, se podía ver hasta el borde mismo del mundo.

También se decía, aunque no lo decía la gente que vivía en Lancre, que más abajo incluso del borde, allí donde los mares rugían día y noche al caer por el fin del mundo, su hogar surcaba el espacio a lomos de cuatro elefantes enormes que a su vez estaban de pie sobre el caparazón de una tortuga que era tan grande como el mundo.

La gente de Lancre había oído aquellas cosas. Y les parecía que tenían cierto sentido. Estaba clarísimo que el mundo era plano, aunque en el mismo Lancre los únicos lugares verdaderamente planos fueran las mesas y las coronillas de ciertas personas, y también estaba comprobado que las tortugas podían cargar con un buen peso. Los elefantes, por lo que se decía, también eran bastante fuertes. No parecía haber lagunas importantes en aquella tesis, así que los lancrastianos no le buscaban las cosquillas.

No es que no les interesara el mundo que los rodeaba. Al contrario, tenían una implicación profunda, personal y apasionada en el mismo, pero en lugar de preguntarse: «¿Por qué estamos aquí?», se preguntaban: «¿Va a llover antes de la cosecha?».

Tal vez un filósofo habría deplorado aquella falta de ambición mental, pero tan solo si estuviera realmente seguro de dónde procedía su próxima comida.

De hecho, la posición y el clima de Lancre formaban a una gente testaruda y franca que a menudo destacaba en el mundo de más abajo. El reino había proporcionado a los llanos algunos de sus más grandes magos y brujas, y nuevamente el filósofo podría haberse maravillado del hecho de que una gente tan prosaica pudiera darle al mundo unos practicantes de magia tan exitosos, sin darse cuenta de que solamente alguien que tiene los pies sobre la roca puede construir castillos en el aire.

Y es así como los hijos y las hijas de Lancre salían al mundo, se labraban carreras, ascendían por las diversas escaleras del éxito y siempre se acordaban de mandar dinero a casa.

Aparte de fijarse en la dirección del remitente del sobre, los que se habían quedado no pensaban mucho en el mundo de fuera.

Aunque el mundo de fuera sí pensaba en ellos.

La roca enorme y plana se había quedado desierta, pero en el páramo que había más abajo, el brezo tembló trazando una V que se dirigía hacia las tierras bajas.

—¡Ginebra y abadejo!

—¡Nac mac Feegle!

*****

Hay muchas clases de vampiros. De hecho, se dice que hay tantas clases de vampiros como tipos de enfermedades [1]. Y no son solamente humanos (si es que los vampiros son humanos). Por todas las Montañas del Carnero se extiende la creencia de que cualquier herramienta de aspecto inocente, sea un martillo o una sierra, va a buscar la sangre si se la deja en desuso durante más de tres años. En Ghat creen en las sandías vampiras, aunque el folclore guarda silencio sobre qué es lo que se cree sobre las sandías vampiras. Posiblemente te devuelvan el chupetón.

Hay dos cosas que han desconcertado tradicionalmente a los estudiosos de los vampiros. Una es: ¿por qué tienen los vampiros tanto poder? Si es facilísimo matar a los vampiros, señalan. Hay docenas de formas de cargárselos, aparte de la estaca en el corazón, que también funciona con la gente normal, de forma que si te sobra alguna estaca no tiene por qué echarse a perder. Lo clásico es que los vampiros se pasen el día entero en algún ataúd, sin más vigilancia que un anciano con joroba que tampoco parece precisamente espabilado, y teóricamente debería bastar con un grupo de atacantes pequeño para acabar con ellos. Y sin embargo, uno solo basta para someter a una comunidad entera a un estado de obediencia sombría...

El otro enigma es: ¿por qué los vampiros son siempre tan tontos? Como si llevar ropa de etiqueta todo el día no los delatara ya lo bastante como no-muertos, ¿por qué eligen vivir en castillos viejos que ofrecen tantas maneras de derrotar a un vampiro, como por ejemplo las cortinas fáciles de rasgar y esas decoraciones en las paredes que se pueden retorcer con facilidad para convertirlas en símbolos religiosos? ¿Y de verdad creen que escribir sus nombres al revés va a engañar a alguien?

Un carruaje traqueteaba por los páramos, a muchas millas de distancia de Lancre. Por la forma en que saltaba con los baches del camino, no iba muy cargado. Pero traía consigo la oscuridad.

Los caballos eran negros y también lo era el carruaje, salvo el escudo de armas que había en las portezuelas. Cada caballo tenía un penacho negro entre las orejas, y también había un penacho negro en cada esquina del carruaje. Tal vez aquello era lo que causaba el extraño efecto de que el carruaje era una sombra en movimiento. Parecía estar arrastrando la noche tras de sí.

En la cima del páramo, allí donde nacían unos cuantos árboles de los escombros de un edificio en ruinas, el carruaje se detuvo con un chirrido.

Los caballos permanecieron inmóviles, tirando coces al suelo de vez en cuando o dando algún cabezazo al aire. El cochero se quedó en su asiento, encorvado sobre las riendas, a la espera.

Cuatro figuras pasaron volando justo por encima de las nubes, bajo la luz plateada de la luna. A juzgar por su conversación, había alguien molesto, aunque el tono brusco y desagradable de su voz sugería que tal vez habría que decir más bien «ultrajado».

—¡Tú lo has dejado escaparse! —La voz tenía un viso lastimero, la voz de una quejica crónica.

—Estaba herido, Lacci. —Esta otra voz tenía un tono conciliador, paternal, pero también el ligerísimo matiz del deseo reprimido de soltarle un cachete a la primera voz.

—Odio esas cosas. ¡Son tan... sensibleras!

—Sí, querida. El símbolo de un pasado crédulo.

—Si yo pudiera arder así, no me limitaría a merodear por ahí pavoneándome. ¿Por qué lo hacen?

—Supongo que en algún momento les debió de resultar útil.

—Entonces son... ¿cómo los has llamado?

—Un cul-de-sac evolutivo, Lacci. Un náufrago abandonado en los mares del progreso.

—Entonces, ¿estoy haciéndoles un favor al matarlos?

—Sí, no te falta razón. Y ahora, ¿podemos...?

—Al fin y al cabo, los pollos no arden —dijo la voz llamada Lacci—. O por lo menos les cuesta.

—Ya le oímos experimentar. Podría haber sido buena idea matarlos primero. —Esto lo dijo una tercera voz: joven, masculina y también un poco harta de la voz femenina. Tenía armonías de «hermano mayor» en cada sílaba.

—¿Y eso qué sentido tiene?

—Bueno, querida, no habrías armado tanto ruido.

—Escucha a tu padre, querida. —Y aquella voz, la cuarta, solamente podía pertenecer a una madre. Sería capaz de querer a las otras voces sin importarle lo que hicieran.

—¡Sois tan injustos!

—Pero si te dejamos tirar rocas sobre los duendecillos, querida. La vida no puede ser únicamente diversión.

El cochero cambió de postura mientras las voces descendían a través de las nubes. Y luego a poca distancia de él aparecieron cuatro figuras. Se bajó del pescante y, con dificultad, abrió la portezuela del carruaje mientras las figuras se acercaban.

—Aunque la mayoría de esos bichejos se han escapado —dijo Madre.

—No importa, querida —dijo Padre.

—Los odio de verdad. ¿Ellos también son un callejón sin salida? —dijo Hija.

—Yo todavía no diría sin salida, pese a tus valerosos esfuerzos. ¡Igor! Rumbo a Lancre.

El cochero se giró.

—Zí, amo.

—Oh, por última vez, hombre... ¿Esa te parece manera de hablar?

—Ez la única manera que conozco, amo —dijo Igor.

—Y te dije que quitaras los penachos del carruaje, idiota.

El cochero cambió de postura, incómodo.

—Tiene que haber penachoz negroz, amo. Ez tradicional.

—¡Quítalos ahora mismo! —ordenó Madre—. ¿Qué va a pensar la gente?

—Zí, ama.

El hombre al que llamaban Igor cerró la portezuela de golpe y regresó dando bandazos hasta el caballo. Quitó los penachos con aire ceremonioso y los colocó debajo de su asiento.

Dentro del coche la voz ultrajada dijo:

—¿Igor también es un callejón sin salida evolutivo, Padre?

—En eso confiamos, querida.

—Baztardo —dijo Igor para sí mismo, mientras cogía las riendas.

*****

El escrito empezaba:

«Está usted cordialmente invitada...»

... y continuaba en aquella caligrafía florida y refinada que tanto costaba de leer pero que tan oficial quedaba.

Tata Ogg sonrió y volvió a colocar la tarjeta en la repisa de la chimenea. Le gustaba aquello de «cordialmente». Tenía un sonido rico, espeso y por encima de todo alcohólico.

Estaba planchando su mejor enagua. En otras palabras, estaba sentada en su sillón junto al fuego mientras una de sus nueras, cuyo nombre no le venía a la cabeza en aquel preciso momento, hacía el trabajo en sí. Tata se dedicaba a ayudarla señalándole las partes que pasaba por alto.

Era una invitación de narices, pensó. Sobre todo los rebordes dorados, que eran tan gruesos como salchichas. Probablemente no fueran de oro de verdad, pero aun así soltaban unos destellos impresionantes.

—Hay un trocito ahí que no iría mal que repasaras, chata —dijo, sirviéndose un poco más de cerveza.

—Sí, Tata.

Otra de sus nueras, cuyo nombre sería capaz de recordar si le daban unos segundos, estaba sacando brillo a las botas rojas de Tata. Una tercera estaba quitándole cuidadosamente las pelusas al mejor sombrero puntiagudo de Tata, en su percha.

Tata se puso de pie, caminó hasta la puerta de atrás y la abrió. Ya quedaba muy poca luz en el cielo, y unos pocos harapos de nubes pasaban raudos sobre las primeras estrellas. Olió el aire. El invierno se resistía a marcharse allí en las montañas, pero el viento traía un claro aroma a primavera.

Una buena época, pensó. La mejor, en realidad. Oh, ella sabía que el año empezaba la Noche de la Vigilia de los Puercos, cuando la marea fría cambiaba, pero el año nuevo empezaba ahora, con los brotes verdes que escarbaban por entre las últimas nieves para salir a la superficie. El cambio estaba en el aire, ella lo notaba en los huesos.

Por supuesto, su amiga Yaya Ceravieja siempre decía que no se podía confiar en los huesos, pero es que Yaya Ceravieja siempre estaba diciendo cosas así.

Tata Ogg cerró la puerta. En los árboles que había al fondo de su jardín, desnudos de hojas y pinchudos sobre el fondo del cielo, algo agitó las alas y parloteó mientras un velo de oscuridad cruzaba el mundo.

*****

En su cabaña a pocas millas de allí, la bruja Agnes Nitt albergaba segundos pensamientos sobre su nuevo sombrero puntiagudo. Por lo general Agnes albergaba segundos pensamientos sobre todo.

Mientras se metía el pelo por debajo del sombrero y se observaba a sí misma con ojo crítico en el espejo, se dedicó a cantar una canción. Cantaba en armonía. Por supuesto, no con su reflejo en el espejo, puesto que una heroína que hiciera algo así acabaría tarde o temprano cantando un dúo con el Señor Gorrión y otras criaturas del bosque, y entonces el único remedio sería un lanzallamas.

Simplemente cantaba en armonía consigo misma. A menos que se concentrara, últimamente le pasaba cada vez más. Perdita tenía una voz más bien aflautada, pero insistía en sumarse a la canción.

La gente con tendencia a la crueldad despreocupada dice que dentro de toda chica gorda hay una chica delgada y un montón de chocolate. La chica delgada de Agnes era Perdita.

No estaba segura de cómo había adquirido a su pasajera invisible. Su madre le había contado que cuando era pequeña tenía la costumbre de echar la culpa de los accidentes y los misterios, como la desaparición de un cuenco de crema o la rotura de un jarrón valioso, a «la otra niña».

Solamente ahora se daba cuenta de que no era buena idea permitirse aquella clase de cosas cuando, muy a su pesar, llevaba un poco de brujería natural en la sangre. La amiga imaginaria se había hecho mayor y no se había marchado nunca y había acabado siendo un incordio.

A Agnes no le caía bien Perdita, que era vanidosa, egoísta y maliciosa, mientras que Perdita odiaba tener que ir siempre dentro de Agnes, a quien consideraba una panoli gorda, patética y carente de voluntad a quien la gente pisotearía fácilmente si no fuera tan voluminosa.

Agnes se decía a sí misma que simplemente había inventado el nombre Perdita a modo de etiqueta conveniente que ponerles a todos aquellos pensamientos y deseos que sabía que no debería tener, como un nombre para esa pequeña comentarista problemática que vive en el hombro de todo el mundo y se burla de todo. Pero a veces le venía la idea de que era Perdita quien había creado a Agnes para tener algo que aporrear.

Agnes tenía tendencia a obedecer las normas. Perdita no. Perdita pensaba que, en cierto modo, no obedecer las normas molaba. Agnes creía que las normas del tipo «no te caigas dentro de este enorme foso con estacas» existían por alguna razón. Perdita creía, por tomar un ejemplo al azar, que las cosas como los modales en la mesa eran una idea estúpida y represiva. Agnes, por otro lado, estaba en contra de que los demás te bombardearan con sus trocitos voladores de col.

Perdita pensaba que un sombrero de bruja era un poderoso símbolo de autoridad. Agnes pensaba que una chica regordeta no debería llevar sombrero alto, sobre todo con ropa negra. Le daba aspecto de que a alguien se le hubiese caído el cucurucho de helado de regaliz al suelo.

El problema era que, aunque Agnes tenía razón, Perdita también. El sombrero puntiagudo tenía mucho peso en las Montañas del Carnero. La gente hablaba con el sombrero, no con la persona que lo llevaba. Cuando la gente tenía problemas graves, acudía a una bruja [2].

Y también había que ir de negro. A Perdita sí le gustaba el negro. Perdita creía que el negro molaba. Agnes pensaba que el negro no era un buen color para la gente con tendencia a la circularidad... ah, y que «molar» era una palabra idiota que solo usaba la gente cuyo cerebro no llenaría ni una cuchara.

Magrat Ajostiernos nunca había ido de negro y probablemente no había dicho nunca «molar», salvo cuando trataba algún problema dental.

Agnes dejó de examinar su puntiagudez en el espejo para examinar el interior de la cabaña que había sido de Magrat y que ahora era de ella, y suspiró. Su mirada se detuvo en la tarjeta cara y de bordes dorados que había sobre la repisa de la chimenea.

Bueno, estaba claro que Magrat ya estaba retirada del todo y que se había marchado para ser reina, y si había quedado alguna duda de ello hoy ya no podía haber ninguna. Agnes estaba desconcertada por la forma en que Tata Ogg y Yaya Ceravieja hablaban de ella, sin embargo. Estaban orgullosas (más o menos) de que se hubiera casado con el rey, y convenían en que era la vida más adecuada para ella, pero aunque nunca lo decían en voz alta, en el aire de encima de sus cabezas flotaba una idea en colores mentales parpadeantes: Magrat se había conformado con el segundo premio.

Agnes casi se había partido de la risa al descubrir aquello por primera vez, pero no era algo que se pudiera discutir con ellas. Ni siquiera les entraría en la cabeza que pudiera haber discusión al respecto.

Yaya Ceravieja vivía en una cabaña con un techo de paja tan viejo que sobre el mismo crecía un arbolito bastante sano, y se levantaba de la cama y se iba a dormir sola, y se lavaba en el tonel de la lluvia. Y Tata Ogg era la persona más pueblerina que Agnes había conocido en la vida. Había viajado al extranjero, sí, pero siempre llevaba Lancre encima como una especie de sombrero invisible. Y sin embargo las dos daban por sentado que no había nadie mejor que ellas, y que el resto del mundo estaba allí para que ellas trasteasen con él.

Perdita pensaba que ser reina debía de ser lo mejor que había en el mundo.

Agnes pensaba que lo mejor que había en el mundo era estar muy lejos de Lancre, y que lo segundo mejor debía de ser estar sola en tu propia cabeza.

Se ajustó el sombrero lo mejor que pudo y salió de la cabaña.

Las brujas nunca cerraban sus puertas con llave. No les hacía falta.

Mientras salía fuera bajo la luz de la luna, dos urracas aterrizaron sobre el techo de paja.

*****

Las actividades que estaba llevando a cabo la bruja Yaya Ceravieja habrían desconcertado a alguien que la observara escondido.

Examinó las losas situadas junto a la puerta trasera de su cabaña y levantó con la punta del pie la vieja alfombrilla raída que había enfrente.

Luego caminó hasta la puerta principal, que no se usaba nunca, y allí volvió a hacer lo mismo. También examinó las grietas que había en torno a los bordes de las puertas.

Salió. Durante la noche había helado bastante, un pequeño truco rencoroso por parte del invierno agonizante, y los montones de hojas que se apilaban en las sombras seguían congelados.

Bajo el aire áspero estuvo hurgando en las macetas y los matorrales que había junto a la puerta principal. Luego regresó adentro.

Tenía un reloj. A los lancrastianos les gustaban los relojes, aunque no les importaba mucho el tiempo en sí en períodos mucho más cortos que una hora. Si tenías que hervir un huevo, cantabas en voz baja quince estrofas de «¿Adonde se fueron todas las natillas?».

Por fin se sentó en su mecedora y miró el umbral con el ceño fruncido.

Los buhos estaban ululando en el bosque cuando alguien llegó corriendo por el camino y aporreó la puerta.

Cualquiera que no hubiera oído hablar del férreo autocontrol de Yaya, contra el cual se podía doblar una herradura, podría haber pensado por un momento que la oía soltar un pequeño suspiro de alivio.

—Vaya, ya era hora... —empezó a decir.

*****

La emoción que reinaba arriba en el castillo no era más que un zumbido lejano abajo en la halconera. Los cernícalos y halcones estaban posados y encorvados en sus perchas, perdidos en algún mundo interior de descensos en picado y corrientes termales. De vez en cuando se oía el tintineo de una cadena o el revoloteo de un ala.

Hodgesaargh el halconero se estaba preparando en la sala diminuta de al lado cuando notó el cambio en el aire. Salió a unos establos silenciosos. Las aves estaban todas despiertas, alertas, expectantes. Hasta el águila King Henry, a quien Hodgesaargh solamente se acercaba equipado con armadura de placas completa, estaba mirando a su alrededor.

Aquello sucedía cuando había una rata en el lugar, pero Hodgesaargh no veía ninguna. Tal vez se había ido.

Para el evento de aquella noche había elegido a William el águila ratonera, un animal de lo más fiable. Se podía confiar en todas las aves de Hodgesaargh, aunque en lo que casi siempre se podía confiar era en que se lanzarían salvajemente sobre él nada más verlo. William, sin embargo, creía ser una gallina, y por lo general se la podía sacar de casa.

Pero hasta William estaba prestando toda su atención al mundo, lo cual no pasaba a menudo a menos que viera algo de maíz.

Qué raro, pensó Hodgesaargh. Y eso fue todo. Las aves continuaron mirando hacia lo alto, como si el techo simplemente no estuviera allí.

*****

Yaya Ceravieja bajó la vista hacia una cara rubicunda, redonda y preocupada.

—Eh, tú no eres... —Recobró la compostura—. Tú eres el chico de los Wattley de Tajada, ¿no?

—Tnstéque... —El chico se apoyó en el vano de la puerta y luchó por recobrar el aliento—. Tienstéque...

—Respira hondo. ¿Quieres un vaso de agua?

—Tiene 'sté...

—Sí, sí, muy bien. Tú respira...

El chico respiró hondo varias veces.

—¡Tiene usted que venir a ver a la señora Hiedra y a su bebé señorita!

Las palabras le salieron en un único torrente veloz.

Yaya cogió su sombrero del gancho que había junto a la puerta y tiró del palo de su escoba para sacarla del hueco del techado donde la guardaba.

—Creía que la estaba cuidando la vieja señora Patternoster —dijo, ensartándose las horquillas del pelo en su sitio con la urgencia de un guerrero que se prepara para una batalla inesperada.

—¡Dice que todo ha salido mal, señora!

Yaya ya estaba corriendo por el sendero de su jardín.

Al otro lado del claro había un pequeño barranco, con una caída de unos cinco metros que daba a un recodo del camino. La escoba no había arrancado cuando Yaya lo alcanzó, pero ella continuó corriendo y pasó una pierna por encima de las cerdas mientras saltaba al vacío.

La magia prendió a media caída y las botas de Yaya se arrastraron por entre los heléchos muertos mientras la escoba se elevaba en la noche.

*****

La carretera serpenteaba por las montañas como una cinta que alguien hubiera dejado caer. Allí arriba siempre se oía el viento.

El caballo del salteador de caminos era un semental grande y negro. También era muy posiblemente el único caballo que llevaba una escalera de mano atada con correas detrás de la silla de montar.

Esto se debía a que el salteador de caminos se llamaba Casavieja y era un enano. La mayoría de la gente consideraba a los enanos reservados, cautelosos, respetuosos con la ley y muy reticentes en los asuntos del corazón y de otros órganos vagamente conectados a él, y eso era cierto para casi todos los enanos. Pero la genética juega con dados extraños sobre el paño verde de la vida y de alguna forma los enanos habían producido a Casavieja, que prefería la diversión al dinero y dedicaba a las mujeres toda la pasión que los demás enanos reservaban para el oro.

También consideraba las leyes cosas útiles y las obedecía cuando le resultaba conveniente. Casavieja despreciaba el oficio de salteador, pero por lo menos le daba a uno la oportunidad de respirar el aire fresco del campo, que era algo que sentaba muy bien, sobre todo cuando los pueblos cercanos estaban infestados de maridos cargados con cierto rencor y también con palos muy grandes.

El problema era que en el camino nadie lo tomaba en serio. Podía parar los carruajes sin problemas, pero la gente tenía tendencia a decir: «¿Cómo? Ese salteador no salta mucho, ¿no?

Anda, si se me había pasado por alto... Jo, jo, jo», y entonces él se veía obligado a dispararles en la rodilla.

Se sopló en las manos para calentárselas y levantó la vista cuando oyó un carruaje que se acercaba.

Estaba a punto de salir cabalgando de su precario escondrijo entre los matorrales cuando vio que otro salteador de caminos salía al trote de la arboleda de enfrente.

El carruaje se detuvo. Casavieja no pudo oír qué estaba pasando, pero el salteador cabalgó hasta una de las portezuelas y se inclinó para hablar con los ocupantes...

... y entonces salió una mano y lo arrancó de su caballo y lo metió en el carruaje.

El vehículo se meció sobre sus muelles un momento y luego se abrió de golpe la portezuela y el salteador cayó de la misma y se quedó tirado en el camino.

El carruaje se puso en movimiento...

Casavieja esperó un rato y luego cabalgó hasta el cuerpo. Su caballo esperó pacientemente a que él desatara la escalerilla y desmontara.

No había duda de que el salteador de caminos estaba fiambre. Se supone que la gente viva tiene algo de sangre dentro.

*****

El carruaje se detuvo en lo alto de una loma, unas millas más adelante, antes de que el camino iniciara el largo descenso serpenteante hacia Lancre y los llanos.

Los cuatro pasajeros salieron y caminaron hasta donde empezaba la cuesta.

Por detrás de ellos pasaban volando las nubes, pero allí el aire era cristalino y frío, y la vista llegaba hasta el mismo Borde bajo la luz de la luna. Debajo, sacado de las montañas a golpe de pala, estaba el pequeño reino.

—El pórtico del mundo —dijo el conde Urrácula.

—Y totalmente indefenso —dijo su hijo.

—Al contrario. En posesión de algunas defensas extremadamente eficaces —dijo el conde. Sonrió en medio de la noche—. Por lo menos... hasta ahora...

—Las brujas tendrían que estar de nuestro lado —dijo la condesa.

—Por lo menos ella lo estará pronto —dijo el conde—. Una mujer de lo más... interesante. Una familia de lo más interesante. Mi tío solía hablar de su abuela. Las mujeres Ceravieja siempre han tenido un pie en las sombras. Lo llevan en la sangre. Y la mayor parte de su poder viene de negarlo. Sin embargo —y le brillaron los dientes mientras sonreía en la oscuridad—, muy pronto va a descubrir de qué lado del pan está la mantequilla.

—O por qué lado se cuece el jengibre —apostilló la condesa.

—Ah, sí. Muy bien dicho. Es el castigo por ser una mujer de la familia Ceravieja, claro. En cuanto se hacen mayores empiezan a oír el tañido de la puerta del horno.

—He oído que ella es bastante dura, sin embargo —comentó el hijo del conde—. Que tiene una mente muy despierta.

—¡Matémosla! —propuso la hija del conde.

—De veras, Lacci, cariño, no puedes matarlo todo.

—Pues no veo por qué no.

—No. Me gusta más la idea de hacer que nos sea... útil. Y ella lo ve todo en blanco y negro. Eso siempre es una trampa para quienes tienen poder. Ya lo creo. Una mente así es muy fácil de... guiar. Con un poco de ayuda.

Se oyó un susurro de alas bajo la luz de la luna y algo bicolor aterrizó en el hombro del conde.

—Y esto... —dijo el conde, acariciando a la urraca y luego dejándola ir. Se sacó una tarjeta blanca y cuadrada del bolsillo interior de la chaqueta. El borde soltó un centelleo fugaz—. ¿Os lo podéis creer? ¿Acaso esto tiene alguna clase de precedente? Hacen bien en llamarlo nuevo orden mundial...

—¿Tienes un pañuelo, mi señor? —le interrumpió la condesa—. Dámelo, por favor. Tienes unas manchitas...

Ella le secó la barbilla y le volvió a meter el pañuelo manchado de sangre en el bolsillo.

—Ya está —dijo.

—Hay otras brujas —dijo el hijo, como si le estuviera dando vueltas a un bocado que le resultara más bien duro de masticar.

—Oh, sí. Confío en que las conozcamos. Podrían ser divertidas.

Y regresaron al carruaje.

*****

De regreso a las montañas, el hombre que había intentado asaltar el carruaje se las apañó para ponerse de pie, y por un momento pareció que tenía los pies enganchados con algo. Se frotó el cuello con expresión irritada y miró a su alrededor en busca de su caballo, al que encontró detrás de unas rocas a cierta distancia de allí.

Cuando intentó echar mano de la brida, se encontró con que su mano atravesaba limpiamente el cuero y el cuello del caballo, como si fuera de humo. El animal se encabritó y se alejó galopando como un loco.

No iba a ser una buena noche, pensó el salteador de caminos con la cabeza embotada. Vaya, ni en sueños iba a perder un caballo además de la paga. ¿Quién demonios era aquella gente? No se acordaba muy bien de lo que había pasado en el carruaje, pero no había sido agradable.

El salteador de caminos era de esa clase de hombres simples que, tras ser golpeados por alguien más grande que ellos, buscan alguien más pequeño en quien tomar venganza. Juró que alguien más iba a sufrir aquella noche. Por lo menos iba a conseguir otro caballo.

Y a modo de respuesta, oyó que el viento traía un ruido de cascos. Desenvainó la espada y salió al camino.

—¡Manos arriba!

El caballo que se acercaba se detuvo obedientemente a un par de metros. Después de todo, aquella no iba a ser tan mala noche, pensó el salteador. Realmente era una criatura magnífica, más caballo de guerra que jamelgo de cada día. Era tan pálido que resplandecía bajo la luz esporádica de las estrellas y, por lo que se veía, tenía plata en los arreos.

El jinete iba bien embozado para protegerse del frío.

—¡La bolsa o la vida! —dijo el salteador de caminos.

¿PERDÓN?

—La bolsa —dijo el salteador— o la vida. ¿Qué parte es la que no entiendes?

AH, YA VEO. BUENO, TENGO UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE DINERO EN LA BOLSA.

Un par de monedas aterrizaron en el camino escarchado. El salteador escarbó para cogerlas, pero no pudo, y esto se añadió a su enfado.

—¡Pues entonces la vida!

La figura montada negó con la cabeza.

ME PARECE QUE NO. EN SERIO.

Sacó un palo largo y curvado que llevaba en una funda. El salteador había pensado que contenía una lanza, pero al palo le salió una hoja curvada cuyos bordes soltaban centelleos azules.

TENGO QUE DECIR QUE MUESTRA USTED UNA VITALIDAD ASOMBROSAMENTE PERSISTENTE —dijo el jinete. No era tanto una voz como un eco dentro de la cabeza.— AUNQUE NO DEMASIADA CLARIDAD MENTAL.

—Pero ¿quién eres tú?

SOY LA MUERTE —dijo la Muerte.— Y LE ASEGURO QUE NO ESTOY AQUÍ PARA LLEVARME SU BOLSA. ¿QUÉ PARTE ES LA QUE USTED NO ENTIENDE?

*****

Algo aleteó débilmente en la ventana de la halconera del castillo. No había cristal en el marco, solamente unos listones finos de madera para dejar que pasara un poco de aire.

Y se oyó algo que arañaba, y luego un débil picoteo, y luego el silencio.

Los halcones miraban.

Al otro lado de la ventana algo hizo «fuuuum». Varios haces de luz brillante bailaron por la pared de enfrente y, poco a poco, los barrotes empezaron a chamuscarse.

*****

Tata Ogg sabía que, aunque la fiesta en sí iba a ser en el gran salón del castillo, toda la diversión estaría fuera, en el patio donde ardía la gran fogata. Dentro todo serían huevos de codorniz, mermelada de hígado de oca y sandwiches pequeñitos de esos que te cabían cuatro en la boca. Fuera habría patatas asadas flotando en cubas de mantequilla y un ciervo entero en un asador. Más tarde, habría una actuación por encargo de aquel hombre que se metía comadrejas en los pantalones, una forma de entretenimiento que Tata consideraba más elevada que la ópera.

Como bruja, por supuesto, era bienvenida en todas partes, y nunca estaba de más recordárselo a aquellos estirados, en caso de que se olvidaran. Era una decisión difícil, pero optó por quedarse fuera y pegarse una buena cena de ciervo porque, como les pasa a muchas señoras mayores, Tata Ogg era un pozo sin fondo para la comida gratis. Luego iría dentro y llenaría los huecos con los platos complicados. Además, lo más probable es que dentro tuvieran aquel vino caro con burbujas que a Tata le gustaba mucho, siempre y cuando lo sirvieran en jarra grande. Pero hacía falta una buena base de cerveza antes de empezar con las exquisiteces.

Cogió una jarra, caminó tranquilamente hasta el frente de la cola del barril de cerveza, apartó gentilmente a codazos la cabeza de un hombre que había decidido pasar toda la velada tumbado debajo del grifo, y se sirvió una pinta.

Mientras se daba la vuelta vio que se acercaba la figura de pies planos de Agnes, todavía un poco incómoda con la idea de llevar el nuevo sombrero puntiagudo en público.

—¿Qué tal, moza? —preguntó Tata—. Prueba un poco de ciervo, está bueno.

Agnes miró con cara de duda la carne del asador. La gente de Lancre se preocupaba de las calorías y dejaba que las vitaminas se cuidaran solas.

—¿Crees que me pondrían una ensalada? —aventuró.

—Espero que no —dijo Tata en tono risueño.

—Hay mucha gente —comentó Agnes.

—Todo el mundo ha recibido una invitación —dijo Tata—. Me parece muy amable por parte de Magrat.

Agnes estiró el cuello.

—Pero no veo a Yaya por ninguna parte.

—Estará dentro, diciéndole a la gente lo que tiene que hacer.

—Últimamente no la he visto mucho —dijo Agnes—. Creo que está preocupada por algo.

Tata entrecerró los ojos.

—¿Tú crees? —dijo, y añadió para sí misma: Estás mejorando, señorita.

—Es solamente que, desde que nos enteramos del nacimiento —Agnes hizo un gesto con la mano regordeta hacia la celebración alta en colesterol que los rodeaba—, la he visto muy... tensa, por decirlo de alguna manera. Agobiada.

Tata Ogg metió un poco de tabaco en su pipa con el pulgar y raspó una cerilla contra su bota.

—Tú te fijas bastante en las cosas, ¿no? —dijo, dando una calada—. Fija, fija, fija. Tendremos que llamarte Señorita Sefija.

—Pues me he fijado bastante en que siempre jugueteas con tu pipa cuando estás teniendo pensamientos que no te gustan mucho —dijo Agnes—. Es una actividad evasiva.

A través de una nube de tabaco de olor dulzón, Tata rumió que Agnes leía libros. Todas las brujas que habían vivido en su cabaña eran aficionadas a la lectura. Creían que se podía ver la vida a través de los libros, pero no era verdad, y la razón era que las palabras se entrometían por medio.

—Ha estado un poco silenciosa, es cierto —dijo—. Será mejor dejar que lo resuelva ella.

—He pensado que tal vez estaría de mal humor por el sacerdote que va a oficiar la Ceremonia del Nombre —dijo Agnes.

—Oh, el viejo hermano Perdore es un buen tipo —replicó Tata—. Farfulla en un galimatías antiguo, no se alarga mucho y luego no hay más que darle seis peniques por las molestias, llenarlo de coñac, cargarlo a lomos de su burro y adiós muy buenas.

—¿Cómo? ¿Es que no te has enterado? —dijo Agnes—. No se puede mover de Skund. Se ha roto una muñeca y las dos piernas al caerse del burro.

Tata Ogg se sacó la pipa de la boca.

—¿Por qué no me lo ha dicho nadie? —preguntó.

—No lo sé, Tata. A mí me lo dijo ayer la señora Tejedor.

—¡Oh, esa mujer! ¡Esta mañana me la he cruzado por la calle! ¡Podría habérmelo dicho!

Tata se volvió a incrustar la pipa en la boca, como si estuviera apuñalando a todas las chismosas poco comunicativas.

—¿Cómo se puede romper las dos piernas al caerse del burro?

—Estaba subiendo por ese caminillo que hay por la ladera del Desfiladero de Skund. Se cayó veinte metros.

—¿Ah? Vaya... era un burro muy alto, está claro.

—Así que el rey ha mandado el encargo a la misión omniana de Ohulan para que nos traigan un cura, parece ser —dijo Agnes.

—¿Que ha hecho qué? —dijo Tata.

*****

Había una tienda de campaña pequeña y gris armada de forma inexperta en un prado justo a las afueras del pueblo. El viento creciente la hacía ondear y rasgaba el cartel que había sujeto con chinchetas a un caballete en la entrada.

Decía: «¡BUENAS NOTICIAS! ¡¡¡Om Te Da la Bienvenida!!!».

En realidad no había aparecido nadie al pequeño servicio de presentación que había organizado Poderosamente Avena aquella tarde, pero como él ya lo había anunciado lo ofició de todos modos, cantando unos cuantos himnos joviales que él mismo acompañó con el pequeño harmonio portátil y luego predicando un sermón muy corto para el viento y el cielo.

Ahora el Bastante Reverendo Avena se miraba en el espejo. El espejo le hacía sentir un poco incómodo, todo sea dicho. Los espejos habían provocado uno de los innumerables cismas de la Iglesia: un bando afirmaba que eran malos por suscitar la vanidad, mientras que el otro decía que eran sagrados porque reflejaban la bondad de Om. Avena todavía no se había formado una opinión al respecto, ya que por naturaleza era alguien que intentaba ver algo positivo en los dos lados de cada cuestión, pero por lo menos los espejos le ayudaban a ponerse bien recto su complejo alzacuellos clerical.

Todavía era muy nuevo. El Muy Reverendo Mekkle, que impartía Práctica Pastoral, les había recomendado que se tomaran las normas sobre el almidón solamente como pautas orientativas, pero Avena no había querido empezar con mal pie y ahora su alzacuellos se podía usar como navaja.

Se colocó con cuidado su colgante de la tortuga sagrada, fijándose con satisfacción en su brillo, y tomó su cuidado ejemplar de graduación del Libro de Om. Algunos de sus compañeros de estudios se habían pasado horas enteras manoseando y frunciendo meticulosamente las páginas para darles ese toque de credibilidad por el uso continuo, pero Avena también había evitado aquello. Además, se lo sabía casi entero de memoria.

Sintiéndose más bien culpable, porque en la escuela había habido ciertas admoniciones en contra de usar las sagradas escrituras meramente para predecir el futuro, cerró con fuerza los ojos y abrió el libro por una página al azar.

Entonces abrió los ojos de golpe y leyó el primer pasaje que tenía delante.

Estaba en algún lugar en mitad de la Segunda Carta de Brutha a los Omish, a quienes regañaba cordialmente por no responder a la Primera Carta a los Omish:

«... el silencio es una respuesta que pide tres preguntas más.

Busca y encontrarás, pero primero tendrías que saber qué es lo que buscas...»

En fin. Cerró el libro.

¡Menudo lugar! Vaya estercolero. Había dado un paseo corto después del servicio y todos los caminos parecían terminar en un acantilado o en un barranco. Nunca había visto un país tan vertical. Había habido cosas que le susurraban desde los matorrales y se había llenado los zapatos de barro. En cuanto a la gente que había conocido... bueno, simples campesinos ignorantes, la sal de la tierra, claro, pero se habían limitado a mirarlo con recelo desde lejos, como si estuvieran esperando a que le pasara algo y no quisieran estar demasiado cerca de él cuando le pasara.

Pero aun así, caviló, en la Carta de Brutha a los Simonitas decía que si deseabas que la luz se viera tenías que llevarla a lugares oscuros. Y estaba claro que aquel era un lugar oscuro.

Dijo una breve oración y salió a la oscuridad enfangada y ventosa.

*****

Yaya volaba por encima de las copas rugientes de los árboles, bajo una media luna.

Desconfiaba de una luna como aquella. La luna llena solamente podía menguar, la luna nueva solamente podía crecer, pero la media luna, con su equilibrio tan precario entre la luz y la oscuridad... bueno, esa luna era capaz de cualquier cosa.

Las brujas siempre vivían en los límites de las cosas. Yaya notaba un cosquilleo en las manos. No era solamente del aire helado. En alguna parte había un límite. Algo estaba empezando.

Al otro lado del cielo las luces del Eje brillaban en torno a las montañas del centro del mundo, lo bastante luminosas hasta para combatir la pálida luz de la luna. En el aire de encima de las montañas centrales bailaban llamas verdes y doradas. Era muy poco común verlas en aquella época del año, y Yaya se preguntó qué podía significar.

Tajada estaba colgado en los costados de una hendidura entre las montañas que ni siquiera se merecía el nombre de valle. Mientras se disponía a aterrizar, Yaya vio bajo la luz de la luna la cara pálida que aguardaba mirando hacia arriba en las sombras del jardín.

—Buenas noches, señor Hiedra —dijo, saltando de la escoba—. Ella está arriba, ¿verdad?

—En el establo —dijo Hiedra con voz inexpresiva—. La vaca le ha dado una patada en... una patada fuerte.

La expresión de Yaya permaneció impasible.

—Vamos a ver —dijo— qué se puede hacer.

En el establo, una sola mirada a la cara de la señora Patternoster le indicó que lo que se podía hacer era más bien poco. La mujer no era bruja, pero tenía todo el conocimiento práctico de comadrona que se podía aprender en una aldea aislada, ya fuera con las vacas, las cabras, los caballos o los humanos.

—Es grave —susurró, mientras Yaya miraba la figura que gemía sobre la paja—. Me temo que los vamos a perder a los dos... o tal vez solamente a uno...

Había, si uno escuchaba con atención, un ligerísimo matiz interrogativo en aquella frase. Yaya se concentró.

—Es un niño —dijo.

La señora Patternoster no se molestó en preguntarse cómo lo sabía Yaya, pero su expresión indicó que a la carga que ya existía se le acababa de añadir un poco más de peso.

—Entonces será mejor que vaya y se lo diga a John Hiedra —dijo.

Apenas se había movido cuando la mano de Yaya Ceravieja le agarró el brazo con firmeza.

—Él no pinta nada en esto —dijo.

—Pero al fin y al cabo él es...

—El no pinta nada en esto.

La señora Patternoster miró fijamente aquellos ojos azules y comprendió dos cosas. Una era que el señor Hiedra no pintaba nada en aquello, y la otra era que cualquier cosa que pasara en aquel establo nunca jamás iba a ser mencionada otra vez.

—Creo que me acuerdo de ellos —dijo Yaya, soltándola y subiéndose las mangas—. Una pareja agradable, por lo que recuerdo. El es un buen marido, por lo que se dice. —Vertió agua caliente de su jarro en el cuenco que la comadrona había colocado sobre un pesebre.

La señora Patternoster asintió.

—Por supuesto, las cosas no son fáciles para un hombre que trabaja estas tierras abruptas él solo —continuó Yaya, lavándose las manos.

La señora Patternoster volvió a asentir con tristeza.

—Bueno, supongo que debería llevarlo usted a la cabaña, señora Patternoster, y prepararle una taza de té —ordenó Yaya—. Puede decirle que estoy haciendo todo lo que puedo.

Esta vez la comadrona asintió con expresión agradecida.

Después de que se fuera apresuradamente, Yaya puso una mano sobre la frente húmeda de la señora Hiedra.

—Vamos a ver, Florence Hiedra —dijo—. Veamos qué se puede hacer. Pero primero de todo... nada de dolor...

Cuando movió la cabeza alcanzó a ver la luna a través de la ventana sin cristales. Entre la luz y la oscuridad... bueno, a veces era ahí donde había que estar.

CIERTAMENTE.

Yaya no se molestó en darse la vuelta.

—Ya pensé que estarías aquí —dijo, mientras se arrodillaba sobre la paja.

¿DÓNDE SI NO? —preguntó la Muerte.

—¿Sabes a por quién has venido?

ESO NO LO ELIJO YO. EN EL LÍMITE MISMO SIEMPRE HAY ALGO DE INCERTIDUMBRE.

Yaya palpó mentalmente las palabras durante varios segundos, como si fueran cubitos de hielo que se derretían. Justo en el límite mismo, por tanto, tenía que haber... enjuiciamiento.

—Aquí hay demasiados daños —dijo por fin—. Demasiados. Unos pocos minutos después sintió que la vida se escurría delante de ella. La Muerte tuvo la decencia de marcharse sin decir nada.

Cuando la señora Patternoster llamó a la puerta con golpes trémulos y la abrió, Yaya estaba en el compartimiento de la vaca. La comadrona la vio ponerse de pie, con una pequeña espina entre los dedos.

—Lleva todo el día dentro de la pata del animal —dijo—. No me extraña que estuviera inquieta. Intente asegurarse de que él no mata a la vaca, ¿de acuerdo? La van a necesitar.

La señora Patternoster bajó la vista hacia la manta que había enrollada sobre la paja. Yaya había tenido el tacto de colocarla allí donde no pudiera verla la señora Hiedra, que ahora estaba dormida.

—Ya se lo diré yo —dijo Yaya, sacudiéndose el vestido—. En cuanto a ella, bueno, es fuerte y joven y ya sabe usted qué hacer. Téngala vigilada, y yo o Tata Ogg nos pasaremos a verla cuando podamos. Si ella se siente con ánimos, puede que necesiten un ama de cría en el castillo, y eso puede ser bueno para todos.

Era muy poco probable que alguien en Tajada desafiara a Yaya Ceravieja, pero Yaya percibió una fina sombra gris de desaprobación en la expresión de la comadrona.

—¿Sigue creyendo usted que tendría que haber preguntado al señor Hiedra? —dijo.

—Es lo que habría hecho yo... —murmuró la mujer.

—¿No le cae bien? ¿Cree usted que es un mal hombre? —preguntó Yaya, ajustándose las horquillas del pelo.

—¡No!

—Entonces, ¿qué me ha hecho ese hombre a mí para, que yo le haga tanto daño?

*****

Agnes tuvo que correr para no quedarse atrás. Cuando Tata Ogg estaba excitada, era capaz de moverse como si fuera impulsada por pistones.

—¡Pero si aquí suben montones de sacerdotes, Tata!

—¡No como los omnianos! —replicó Tata en tono cortante—. Los tuvimos aquí el año pasado. ¡Un par de ellos hasta llamaron a mi puerta!

—Bueno, para eso están las p...

—Y me pasaron un folleto por debajo que decía: «¡Arrepiéntete!» —continuó Tata Ogg—. ¿Que me arrepienta? ¿Yo? ¡Tendrán morro! No puedo empezar a arrepentirme con la edad que tengo. No haría otra cosa. Además —añadió—, la mayoría de las cosas no las lamento.

—Creo que te estás alterando un poco...

—¡Queman viva a la gente! —gritó Tata.

—Creo que he leído en alguna parte que antes lo hacían, sí —dijo Agnes, jadeando por el esfuerzo de no quedarse atrás—. ¡Pero de eso hace mucho tiempo, Tata! Los que yo vi en Ankh-Morpork solamente repartían folletos y predicaban dentro de una tienda muy grande y cantaban canciones bastante lúgubres...

—¡Ja! ¡La mona puede vestirse de seda, niña!

Corrieron por un pasillo y salieron por detrás de una mampara al barullo del gran salón.

—Hasta arriba de pijos —dijo Tata, estirando el cuello—. Ah, ahí está nuestro Shawn...

El ejército permanente de Lancre se agazapaba tras una columna, confiando probablemente en que nadie lo viera con su peluca empolvada de lacayo, que estaba hecha a medida para un lacayo mucho más grande.

El reino no tenía brazo ejecutivo del gobierno digno de mención, y la mayoría de las manos que sí tenía pertenecían al hijo menor de Tata Ogg. Pese a los mejores esfuerzos del rey Verence, que a su estilo nervioso era un gobernante de miras bastante amplias, a la gente de Lancre no se la podía convencer de ninguna manera para que aceptara una democracia, y en el lugar, por desgracia, tampoco había tanto que gobernar. Muchas de las cosas que no se podían evitar las hacía Shawn. Vaciaba las letrinas de palacio, entregaba el escaso correo, hacía guardia en las murallas, dirigía la Real Casa de la Moneda, cuadraba el presupuesto, ayudaba al jardinero en su tiempo libre y, en aquellas ocasiones de los últimos tiempos en que se creía necesario controlar las fronteras (y Verence opinaba que los postes a rayas amarillas y negras le daban a un país un aspecto muy profesional), sellaba pasaportes, o si se terciaba, cualquier otro papel que llevara el visitante, como el dorso de un sobre, con un sello muy majo que había grabado en una patata cortada por la mitad. Se lo tomaba todo muy en serio. En ocasiones como la presente, mayordomeaba cuando el mayordomo Spriggins no estaba de servicio o, si hacía falta echar una mano, también lacayeaba.

—Buenas noches, Shawn —dijo Tata Ogg—. Veo que vuelves a llevar ese cordero muerto encima de la cabeza.

—Oooh, mamá —dijo Shawn, intentando ajustarse la peluca.

—¿Dónde está ese sacerdote que va a hacer la Ceremonia del Nombre? —quiso saber Tata.

—¿Cómo, mamá? No lo sé, mamá. Hace media hora que dejé de gritar los nombres y me puse a servir los trozos de queso pinchados con palitos... ¡Oooh, mamá, no deberías coger tantos, mamá! [3] Tata Ogg absorbió los ricos aperitivos de cuatro palitos a la vez con un solo movimiento ágil, y se quedó mirando a la multitud con expresión meditabunda.

—Voy a cantarle la cartilla al joven Verence —dijo Tata.

—Es el rey, Tata —dijo Agnes.

—Esa no es razón para que se comporte como si fuera de la realeza.

—En realidad creo que sí lo es.

—Basta de rechistar. Tú ve a buscar a ese omniano y no le quites la vista de encima.

—¿Qué es lo que ando buscando? —preguntó Agnes con acritud—. ¿Una columna de humo?

—Van todos de negro —dijo Tata en tono firme—. ¡Ja! ¡Típico!

—¿Y? Nosotras también.

—¡Claro! Pero nuestro negro es... es... —Tata se golpeó el pecho, provocando una considerable onda expansiva—, el nuestro es el negro correcto, ¿verdad? Ahora ve y no llames la atención —añadió Tata, una mujer que llevaba un sombrero puntiagudo negro de sesenta centímetros. Volvió a echar un vistazo a la multitud y le dio un codazo a su hijo—. Shawn, le entregaste una invitación a Esme Ceravieja, ¿verdad?

Él puso cara de horror.

—Por supuestísimo, mamá.

—¿Se la pasaste por debajo de la puerta?

—No, mamá. Ya sabes que me echó una bronca de mil demonios cuando los caracoles se comieron aquella postal el año pasado. Se la embutí en los goznes, bien colocadita.

—Qué buen chico —dijo Tata.

La gente de Lancre no era muy aficionada a los buzones. El correo no era frecuente, pero los vendavales brutales sí. ¿Por qué poner una rendija en la puerta que invitara a entrar a vientos no deseados? Las cartas se dejaban debajo de piedras grandes, se encajaban con fuerza dentro de las macetas o se pasaban por debajo de las puertas.

Nunca había muchas. [4] Lancre funcionaba según el sistema feudal, lo cual quiere decir que todo el mundo tenía feudos continuamente y luego legaba la disputa a sus descendientes. Algunos rencores se heredaban durante generaciones enteras. Algunos incluso podían tasarse como antigüedades. Un rencor de los buenos, en opinión de Lancre, era como un exquisito vino añejo. Había que cuidarlo con esmero y dejárselo a los hijos.

Nadie escribía nunca a nadie. Si tenías algo que decir, se lo decías a la cara. De esa forma todo permanecía bien acalorado.

Agnes avanzó poco a poco entre la muchedumbre, sintiéndose tonta. Le pasaba a menudo. Ahora sabía por qué Magrat Ajostiernos siempre había llevado aquellos vestidos cursis y vaporosos y no se ponía nunca el sombrero puntiagudo. Si te ponías el sombrero y te vestías de negro, y para envolver a Agnes hacía falta un buen montón de negro, entonces todo el mundo te veía de cierta manera. Eras Una Bruja. Lo cual tenía sus cosas buenas. Entre las malas estaba el hecho de que la gente acudía a ti cuando tenía problemas y nunca se les ocurría ni por un momento que no pudieras asumirlos.

Pero sí le mostraban algo de respeto, incluso la gente que se acordaba de ella de antes de que le permitieran llevar el sombrero. Se apartaban para dejarle paso, por ejemplo, aunque era cierto que la gente solía apartarse en cualquier caso para dejar paso a Agnes cuando iba lanzada.

—Buenas noches, señorita...

Se giró y vio a Hodgesaargh con sus galas de ceremonia.

En ocasiones como aquella era importante no sonreír, así que Agnes mantuvo la cara seria y trató de no hacer caso de las carcajadas histéricas de Perdita que le resonaban al fondo de la mente.

Había visto alguna vez a Hodgesaargh, en los márgenes del bosque o arriba en los páramos. Por lo general el halconero mayor se dedicaba a intentar infructuosamente quitarse de encima a sus halcones, que lo atacaban para pasar el rato, y King Henry en particular no paraba de levantarlo por el aire y soltarlo otra vez, convencido de que se trataba de una tortuga gigante.

No es que fuera un mal cetrero. Había otra poca gente en Lancre que criaba halcones y todos opinaban que era uno de los mejores adiestradores de las montañas, tal vez porque jamás pensaba en otra cosa. Sucedía simplemente que entrenaba tan bien a aquellas máquinas de matar con plumas que estas no podían evitar comprobar qué sabor tenía él.

No se merecía aquello. Ni tampoco se merecía su uniforme de ceremonia. Por lo general, cuando no estaba en compañía de King Henry vestía ropa de trabajo de cuero y unas tres tiritas, pero la ropa que llevaba ahora había sido diseñada hacía centenares de años por alguien con una visión lírica de la campiña y que nunca se había visto obligado a correr por entre las zarzas con un halcón gerifalte colgado de la oreja. Tenía muchas partes rojas y doradas y le habría quedado mucho mejor a alguien que fuera medio metro más alto y que tuviera buenas piernas para llevar leotardos rojos. Del sombrero era mejor no hablar, pero si había que hacerlo, se hablaría de él en términos de algo grande, rojo y blando. Con una pluma encima.

—¿Señorita Nitt? —dijo Hodgesaargh.

—Lo siento... Estaba mirando su sombrero.

—Está bien, ¿verdad? —dijo Hodgesaargh en tono amigable—. Esta es William. Es un águila ratonera. Pero cree que es una gallina. No sabe volar. Estoy teniendo que enseñarle a cazar.

Agnes estaba estirando el cuello en busca de cualquier señal de actividad manifiestamente religiosa, pero la incongruencia de la criatura ligeramente desaliñada que Hodgesaargh tenía en la muñeca le hizo bajar otra vez la vista.

—¿Cómo? —preguntó.

—Se mete en las madrigueras y mata a los conejos a patadas. Y casi la he curado de cacarear. ¿Verdad, William?

—¿William? —dijo Agnes—. Ah... sí.

Recordó que para los cetreros, todos los halcones eran «ella».

—¿Ha visto por aquí a algún omniano? —susurró, inclinándose hacia él.

—¿Qué clase de aves son, señorita? —preguntó el halconero, nervioso. Siempre parecía tener un aire preocupado cuando no estaba hablando de halcones, como un hombre provisto de un diccionario enorme del que no pudiera encontrar el índice.

—Oh, esto... nada, no se preocupe. —Se quedó mirando a William otra vez y añadió—: Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que un ave así se crea que él es... que ella es una gallina?

—Pues es muy fácil que pase, señorita —dijo Hodgesaargh—. Thomas Miopón de Culo de Mal Asiento robó un huevo y lo puso debajo de una gallina clueca, señorita. Y luego no sacó el polluelo a tiempo. Así que William pensó que si su madre era una gallina, entonces ella lo era también.

—Pero eso es...

—Y así es como pasa, señorita. Cuando yo las crío desde el huevo no lo hago así. Tengo un guante especial, señorita...

—Es absolutamente fascinante, pero me tengo que ir —dijo Agnes a toda prisa.

—Sí, señorita.

Acababa de ver a su presa, que estaba cruzando el salón.

Había algo inconfundible en él. Era como si fuera una bruja. No era el hecho de que su túnica negra terminara a la altura de las rodillas y se convirtiera en unas piernas encerradas en calcetines grises y sandalias, ni tampoco el que su sombrero tuviera una corona diminuta pero un ala lo bastante grande como para servir cenas en ella. Era porque allá donde caminara se encontraba en un pequeño espacio vacío que parecía moverse a su alrededor, igual que les pasa a las brujas. Nadie quería acercarse demasiado a las brujas.

Ella no le veía la cara. Él iba derecho a la mesa del bufet.

—Disculpe, señorita Nitt.

Shawn acababa de aparecer a su lado. Andaba muy estirado, porque si hacía algún movimiento brusco aquella peluca demasiado grande se le giraba sobre la cabeza.

—¿Sí, Shawn? —dijo Agnes.

—La reina quiere hablar un momento con usted, señorita —dijo Shawn.

—¿Conmigo?

—Sí, señorita. Está arriba en la sala de estar verde vomitivo, señorita. —Shawn giró muy despacio. Su peluca siguió orientada en la misma dirección.

Agnes vaciló. Era un mandato real, suponía, aunque solamente viniera de Magrat Ajostiernos, y como tal se imponía sobre lo que Tata le había pedido que hiciera. Además, había visto al sacerdote, y no parecía que fuera a quemar viva a la concurrencia mientras comía canapés. Sería mejor que fuera.

*****

Una pequeña mirilla se abrió de golpe detrás del compungido Igor.

—¿Y por qué nos hemos parado esta vez?

—Un troll eztá en medio del camino, amo.

—¿Un qué?

Igor puso los ojos en blanco.

—Un troll eztá en medio del camino.

La mirilla se cerró. Dentro del carruaje se oyó una conversación en voz baja. La mirilla se abrió.

—¿Quieres decir que hay un troll ahí?

—Zí, amo.

—¡Atropéllalo!

El troll avanzó, sosteniendo una antorcha por encima de la cabeza. En algún momento reciente alguien había dicho: «Este troll necesita un uniforme», y había descubierto que lo único de su talla que había en toda la armería era el casco, y aun así había que sujetárselo a la cabeza con un cordel.

—El viejo conde no me habría dicho jamaz que lo atropellara —murmuró Igor, en voz no del todo baja—. Pero claro, él zí que era un caballero.

—¿Qué has dicho? —preguntó en tono cortante una voz femenina.

El troll fue hasta el carruaje y se golpeó el casco con los nudillos en gesto de respeto.

—Ñas noches —dijo—. Esto da un poco de vergüenza. ¿Te suenan los postes?

—¿Poztez? —repitió Igor en tono receloso.

—Son una cosa larga de madera...

—Zí, ya. ¿Y qué paza?

—Me gustaría que tú imaginaras, ¿vale?, que hay uno con rayas negras y amarillas en mitad de este camino, ¿vale? Es que solamente hay uno, y esta noche lo están gastando en el camino de Cabeza de Cobre.

La mirilla se abrió.

—¡Venga ya, hombre! ¡Atrepéllalo!

—Puedo ir a buscarlo si quieres —dijo el troll, nervioso, cambiando su peso de un pie enorme al otro—, pero no llegaría aquí hasta mañana, ¿vale? O puedes fingir que está aquí ahora mismo, y luego yo puedo fingir que lo levanto, y no pasa nada, ¿vale?

—Hazlo, puez —dijo Igor.

No hizo caso a los gruñidos que se oían detrás de él. El viejo conde siempre había sido educado con los trolls pese a que no se les podía morder, y en un vampiro aquello era una señal de auténtica clase.

—Pero primero tengo que sellar alguna cosa —dijo el troll.

Levantó la mitad de una patata y un trapo empapado en pintura.

—¿Por qué?

—Para que se vea que has pasado por mí —dijo el troll.

—Zí, pero entoncez ya habremoz pazado por ti —señaló Igor—. O zea, todo el mundo zabrá que hemos pazado por ti porque eztaremoz maz allá.

—Pero así se verá que lo has hecho oficialmente —dijo el troll.

—¿Y qué paza zi zeguimoz adelante zin maz? —dijo Igor.

—Esto... que no levantaré el poste —dijo el troll.

Atrapados en un atolladero metafísico, los dos miraron el trozo de carretera donde el poste virtual cerraba el paso al carruaje.

En circunstancias normales, Igor no habría perdido ni un momento. Pero la familia le había estado atacando los nervios, y ahora él reaccionaba en la forma tradicional que tienen los sirvientes de reaccionar cuando están hasta las narices: volviéndose muy tonto de repente. Se inclinó y se dirigió a los ocupantes del carruaje a través de la mirilla.

—Ez un control de frontera, amooo —dijo—. Noz tienen que zellar algo.

Se oyeron más murmullos dentro del carruaje y luego, a través de la mirilla, alguien sacó bruscamente un rectángulo blanco con los bordes dorados. Igor se lo pasó al troll.

—Casi da lástima —dijo el troll, sellándolo con torpeza y devolviéndolo.

—¿Qué ez ezto? —exigió saber Igor.

—¿Perdón?

—¡Ezta... ezta eztúpida marca!

—Bueno, la patata no era bastante grande para el sello oficial y de todas formas yo no sé qué pinta tiene un sello pero me parece que me ha salido un grabado bastante bueno de un pato —dijo el troll en tono risueño—. Y ahora... ¿estás listo? Porque voy a levantar el poste. Ahí va. Mira cómo ahora está levantado hacia el cielo. Eso quiere decir que ya puedes pasar.

El carruaje avanzó un trecho y se paró justo antes del puente.

El troll, consciente de haber cumplido su deber, deambuló hacia el mismo y oyó una conversación que le resultó desconcertante, aunque para Gran Jim Beef todas las conversaciones donde hubiera polisílabos estaban envueltas en un halo de misterio.

—Ahora quiero que todos prestéis atención...

—Padre, esto ya lo hemos hecho antes.

—En esta cuestión no se puede insistir lo bastante. Ese de ahí abajo es el río Lancre. Es agua que corre. Y la vamos a cruzar. También quiero recalcar que vuestros antepasados, aunque eran muy capaces de emprender viajes de cientos de millas, sin embargo creían a pies juntillas que no podían cruzar ni un arroyo. ¿Es necesario que señale la contradicción?

—No, padre.

—Bien. El condicionamiento cultural puede acabar con nosotros, si no tenemos cuidado. Sigue adelante, Igor.

El troll miró cómo se alejaban. Una sensación de frío pareció seguirlos por el puente.

*****

Yaya Ceravieja estaba volando de nuevo, contenta de sentir el aire limpio y fresco. Iba muy por encima de los árboles y, por suerte para todo el mundo, nadie podía verle la cara.

Fue dejando atrás casas solitarias, unas cuantas con las ventanas iluminadas pero la mayoría a oscuras, porque la gente ya hacía rato que se había marchado al palacio.

Ella sabía que había una historia debajo de cada tejado. Era una experta en historias. Pero las de allá abajo eran las historias que nunca debían contarse, las pequeñas historias secretas, representadas en cuartuchos...

Trataban de aquellas veces en que las medicinas no curaban y la cabezología no sabía qué hacer porque había una mente furiosa de dolor dentro de un cuerpo que se había convertido en su propio enemigo, en que la gente estaba simplemente atrapada en una cárcel hecha de carne, y en momentos así ella era capaz de dejarlos marchar. No hacían falta medidas desesperadas con una almohada, ni errores deliberados con la medicina. No se los sacaba a empujones del mundo, simplemente se impedía que el mundo los retuviera. Lo que se hacía era llegar al interior y... mostrarles el camino.

De aquellas cosas no se hablaba nunca. A veces veías en las caras de los parientes la petición que estos nunca, jamás, formularían en voz alta. O como mucho te decían: «¿Hay algo que pueda usted hacer por él?», y tal vez aquel fuera el código. Si te atrevieras a preguntarles, ellos se mostrarían horrorizados de que pudieras haber pensado que se referían a nada más que, tal vez, una almohada más cómoda.

Y en aquellas cabañas aisladas en noches sangrientas, cualquier comadrona conocía todos los demás pequeños secretos...

Que nunca debían contarse...

Llevaba toda la vida siendo bruja allí. Y una de las cosas que hacía una bruja era ponerse en el mismo límite, allí donde había que tomar las decisiones. Las tomabas para que no tuvieran que tomarlas otros, de manera que otros pudieran fingir ante sí mismos que no había decisiones que tomar, que no había pequeños secretos, que las cosas sucedían sin más. Nunca decías lo que sabías. Y nunca pedías nada a cambio.

Vio que el castillo estaba lleno de luces brillantes. Hasta pudo distinguir figuras alrededor de la hoguera.

Otra cosa llamó su atención, porque ahora iba a mirar a todas partes salvo al castillo, y la sacó bruscamente de sus cábalas. La niebla se estaba derramando por las montañas y deslizándose por los valles lejanos bajo la luz de la luna. Una lengua fluía en dirección al castillo y se vertía, muy lentamente, en la Garganta del río Lancre.

Era perfectamente normal que hubiera niebla en primavera, cuando cambiaba el tiempo, pero esta niebla de ahora venía de Uberwald.

*****

La puerta de la habitación de Magrat la abrió Millie Chillum, la doncella, que hizo una reverencia ante Agnes, o por lo menos ante su sombrero, y luego la dejó a solas con la reina, que estaba sentada ante su tocador.

Agnes no estaba segura del protocolo, pero intentó hacer una especie de reverencia republicana. Aquello causó movimientos considerables en sus regiones periféricas.

La reina Magrat de Lancre se sonó las narices y se metió el pañuelo en la manga de la bata.

—Ah, hola, Agnes —dijo—. Siéntate, anda. No hace falta que te bambolees de arriba abajo de esa manera. Millie lo hace a todas horas y me dan mareos. Además, hablando en términos estrictos, las brujas inclinan la cabeza.

—Esto... —empezó a decir Agnes.

Echó un vistazo a la cuna que había en el rincón. Tenía más lazos y encaje de los que debería de tener ningún mueble.

—Está dormida —dijo Magrat—. Ah, la cuna... Verence la hizo traer de Ankh-Morpork. Yo ya dije que la que usaban antes estaba bien, pero él es muy, ya sabes... moderno. Siéntate, por favor.

—Me ha llamado, su maj... —empezó a decir Agnes, todavía insegura. Estaba resultando ser una velada muy complicada, y ni siquiera ahora estaba segura todavía de qué pensaba sobre Magrat. La mujer había dejado ecos de sí misma en la cabaña: una pulsera perdida debajo de la cama, anotaciones más bien sensibleras en algunos de los cuadernos antiguos, jarrones llenos de flores secas... Se podía construir una imagen muy extraña de alguien a través de las cosas que dejaba detrás del tocador.

—Solamente quería charlar un poco —dijo Magrat—. Es un poco... escucha, de verdad que estoy muy contenta, pero... bueno, Millie es amable, pero está de acuerdo con todo lo que digo, y Tata y Yaya me siguen tratando como si no fuera, bueno, reina y todo eso... Tampoco es que quiera que me traten como a una reina todo el tiempo, pero bueno, ya sabes, quiero que sepan que soy una reina pero que no me traten como a una, no sé si me sigues...

—Creo que sí —dijo Agnes con cuidado.

Magrat hizo un gesto con las manos en un intento de describir lo indescriptible. De sus mangas cayó una cascada de pañuelos usados.

—O sea, me mareo cuando la gente se pasa todo el tiempo inclinándose y levantándose, así que cuando me ven me gusta que piensen: «Ah, ahí está Magrat, ahora es reina, pero yo la voy a tratar de una forma perfectamente normal...».

—Pero tal vez con algo más de educación, porque al fin y al cabo sí que es reina —sugirió Agnes.

—Bueno, sí... exacto. En realidad, Tata no lo hace tan mal, por lo menos trata igual a todo el mundo todo el tiempo, pero cuando Yaya me mira se nota que está pensando: «Oh, ahí está Magrat. Haz el té, Magrat». Un día te juro que voy a hacer un comentario muy cortante. ¡Parece que crean que hago esto por afición!

—Te entiendo perfectamente.

—Parece que crean que algún día se me pasará la tontería y volveré a ser bruja. Nunca lo dirán en voz alta, claro, pero es lo que piensan. Están convencidas de que no existe ninguna otra forma de vida.

—Eso es verdad.

—¿Cómo está la vieja cabaña?

—Hay muchos ratones —dijo Agnes.

—Ya lo sé. Yo les daba de comer. No se lo digas a Yaya. Ha venido, ¿no?

—Todavía no la he visto —dijo Agnes.

—Ah, estará esperando un momento dramático —dijo Magrat—. ¿Y sabes qué? Yo nunca la he pillado en el acto de esperar un momento dramático, ni una vez durante todas las, bueno, cosas en las que hemos estado metidas. O sea, si fuéramos tú o yo, estaríamos esperando en el vestíbulo o algo así, pero ella entra y ya está, y siempre es el momento oportuno.

—Ella dice que es uno quien crea su propio momento oportuno —dijo Agnes.

—Sí —dijo Magrat.

—Sí —dijo Agnes.

—¿Y dices que todavía no ha llegado? ¡Fue la primera tarjeta que mandamos! —Magrat se acercó a ella—. Verence hizo poner extra de pan de oro en ella. Seguro que hace «clang» cada vez que la deja en algún sitio. ¿Cómo se te da lo de hacer el té?

—Siempre se quejan.

—Siempre, ¿verdad? Tres terrones de azúcar para Tata Ogg, ¿verdad?

—Tampoco me dan nunca dinero para el té —dijo Agnes.

Olisqueó. El aire olía un poco rancio.

—No vale la pena hacer galletas, eso ya te lo digo —dijo Magrat—. Yo me pasaba horas enteras haciendo galletas de lo más elaborado con forma de media luna y todo eso. Te vale más la pena comprarlas en la tienda. —Ella también olisqueó.

—Eso no es el bebé —dijo—. Estoy segura de que Shawn Ogg ha estado tan ocupado organizándolo todo durante las dos últimas semanas que no ha tenido tiempo de limpiar el foso de las letrinas. Cuando sopla el viento el olor sube hasta la baticambra de la Torre del Gong. He intentado colgar hierbas aromáticas, pero como que se disuelven.

Puso cara de duda, como si le acabara de pasar por la cabeza una perspectiva peor que el descuido de la salubridad del castillo.

—Esto... tiene que haber recibido la invitación, ¿verdad?

—Shawn dice que él la entregó —contestó Agnes—. Y ella probablemente dijo —llegado a este punto cambió la voz, poniéndola áspera y entrecortada—: «Esto no lo apruebo de ninguna manera, a mis años. Yo nunca me las doy de importante, nadie puede decir que yo vaya por ahí dándomelas de importante».

La boca de Magrat era una O de asombro.

—¡La has imitado tan bien que daba miedo! —exclamó.

—Es una de las pocas cosas que se me dan bien —dijo Agnes, con su voz normal—. Tengo el pelo bonito, una personalidad maravillosa y muy buen oído. —Y dos mentes, añadió Perdita—. Vendrá de todos modos —continuó Agnes, sin hacer caso de la voz interior.

—Pero ya son las once y media... ¡Por los dioses, será mejor que me vista! ¿Me puedes echar una mano?

Entró a toda prisa en el tocador, con Agnes pisándole los talones.

—Hasta le escribí en la parte de abajo pidiéndole que sea la madrina —dijo, sentándose delante del espejo y hurgando entre los restos de maquillaje—. Siempre ha tenido el deseo secreto de ser madrina.

—Vaya cosa que desearle a una criatura —dijo Agnes sin pensar.

La mano de Magrat se detuvo a medio camino de su cara, en medio de una nubecilla de polvos de maquillaje, y Agnes vio su mirada horrorizada en el espejo. Luego su mandíbula se tensó y por un momento la reina tuvo exactamente la misma expresión que a veces empleaba Yaya.

—Bueno, si se diera el caso de elegir entre desearle a una criatura salud, riqueza y felicidad, o bien tener a Yaya Ceravieja de su lado, yo sé qué es lo que elegiría —dijo Magrat—. Debes de haberla visto en acción.

—Una o dos veces, sí —admitió Agnes.

—Nunca la van a derrotar —dijo Magrat—. Espera a verla cuando está en un aprieto. Es capaz de... guardar una parte de sí misma en un lugar seguro. Parece como si... como si se diera a sí misma a otra persona para esconderse durante un tiempo. Es parte de esa cosa del Préstamo que hace...

Agnes asintió. Tata la había avisado sobre aquello, pero aun así resultaba desconcertante presentarse en la cabaña de Yaya y encontrarla estirada en el suelo tan rígida como un palo y sosteniendo con unos dedos que eran casi azules una tarjeta donde había escrito: NO ESTOI MUERTA [5]. Aquello solamente quería decir que estaba en alguna parte del mundo, viendo la vida con los ojos de un tejón o de una paloma, viajando de polizón en su mente.

—¿Y sabes qué? —continuó Magrat—. Es como esos magos de Howondalandia que esconden su corazón dentro de un frasco en algún sitio, para asegurarse de que nadie los puede matar. Hay un libro en la cabaña que lo explica.

—No tendría que ser un frasco muy grande —dijo Agnes.

—Eso no ha sido justo —replicó Magrat. Hizo una pausa—. Bueno, no es justo la mayoría de las veces. O no lo es a menudo. O a veces, por lo menos. ¿Me puedes ayudar con esta jodida gorguera?

Se oyó un gorgoteo procedente de la cuna.

—¿Cómo la vas a llamar? —preguntó Agnes.

—Vas a tener que esperar —dijo Magrat.

Tenía cierto sentido, admitió Agnes, mientras seguía a Magrat y a las doncellas al salón. En Lancre nombraban a los niños a medianoche para que empezaran el día con un nuevo nombre. Ella no sabía por qué tenía sentido. Daba la impresión de que, alguna vez, alguien había descubierto que funcionaba. Y los lancrastianos nunca se deshacían de nada que funcionara. El problema era que tampoco cambiaban casi nunca nada que funcionara.

Había oído que aquello deprimía al rey Verence, que estaba estudiando cómo ser rey por su cuenta y leyendo libros. Los habitantes de Lancre aplaudían calurosamente sus planes para mejorar el riego y la agricultura, y después no hacían nada al respecto. Tampoco prestaban ninguna atención a su plan de salubridad, que consistía en que debería haber alguna, ya que la idea lancrastiana de unas instalaciones sanitarias lujosas era que el camino al excusado no resbalara y tener un catálogo de venta por correo con las páginas muy suaves. Habían aceptado la idea de una Real Sociedad para la Mejora de la Humanidad, pero como esta consistía principalmente en el tiempo libre que pudiera tener Shawn Ogg los jueves por la tarde, la Humanidad estaba a salvo de cualquier Mejora durante una temporada, y eso que Shawn había inventado alfombrillas contra las corrientes de aire para usarlas en las partes con más viento del castillo, por lo que el rey le había recompensado con una pequeña medalla.

A la gente de Lancre ni le pasaba por la cabeza vivir bajo un régimen que no fuera una monarquía. Llevaban así miles de años y sabían que funcionaba. Pero también habían descubierto que no valía la pena prestar demasiada atención a lo que el rey quisiera, porque seguro que habría otro rey al cabo de cuarenta años o así, y seguro que el nuevo querría algo distinto, con lo cual resultaría que ellos se habían molestado para nada. Entretanto, el trabajo del rey tal como lo veían ellos consistía en quedarse en el palacio, practicar saludos con la mano, tener el bastante sentido común como para mirar hacia el lado correcto en las monedas y dejarlos a ellos que se ocuparan de arar, sembrar, cultivar y cosechar. Se trataba, tal como ellos lo veían, de un contrato social. Ellos hacían lo que habían hecho siempre y él les dejaba que lo hicieran.

Pero a veces, hacía de rey...

En el castillo de Lancre, el rey Verence se miró en el espejo y soltó un suspiro.

—Señora Ogg —dijo, ajustándose la corona—, como sabe, tengo un gran respeto por las brujas de Lancre, pero con todos los respetos, este es principalmente un asunto de política general, que es, debo afirmar respetuosamente, asunto del rey. —Se volvió a ajustar la corona, mientras Spnggins el mayordomo le cepillaba la túnica—. Tenemos que ser tolerantes. De veras, señora Ogg, nunca la había visto a usted en semejante estado...

—¡Van por ahí quemando viva a la gente! —exclamó Tata, molesta por tanto respeto.

—Lo hacían antes, creo yo —señaló Verence.

—¡Y lo que quemaban eran brujas!

Verence se quitó la corona y le sacó brillo con la manga en un gesto enfurecedoramente razonable.

—Siempre he tenido entendido que quemaban vivo a prácticamente todo el mundo —dijo—, pero de eso hace algún tiempo ya, ¿no?

—Nuestro Jason los oyó predicar una vez en Ohulan y estaban diciendo algunas cosas muy feas sobre las brujas —dijo Tata.

—Por desgracia, no todo el mundo conoce a las brujas tan bien como nosotros —dijo Verence, con una diplomacia que a Tata, en su estado recalentado, le resultó del todo innecesaria.

—Y nuestro Wayne dijo que intentan poner a la gente en contra de las demás religiones —continuó ella—. Desde que abrieron esa misión suya, hasta los offlerianos han liado el petate y se han marchado. O sea, una cosa es decir que tu dios es el mejor, pero decir que es el único de verdad es tener un poco de morro, en mi opinión. Yo sé dónde encontrar por lo menos dos en cualquier momento en que me lo proponga. Y además dicen que todo el mundo es malo de entrada y que solamente se vuelve bueno si cree en Om, lo cual es una idiotez de remate. Por ejemplo, mira a esa niñita tuya. ¿Cómo decías que se iba a llamar...?

—Todo el mundo lo va a saber dentro de veinte minutos, Tata —dijo Verence en tono amable.

—¡Ja! —El tono de Tata dejaba claro que Radio Ogg desaprobaba aquella gestión de las noticias—. Bueno, mira... Lo peor que puede tramar con su cabecita a esa edad son unos cuantos pañales sucios y no dejaros dormir por las noches. Eso no puede contar como pecado, creo yo.

—Pero nunca pusiste ninguna objeción a la Hermandad Tenebrosa, Tata. Ni a los Prodigioseros. Y los Monjes Equilibradores vienen por aquí todo el tiempo.

—Pero ninguno de ellos tiene ninguna objeción hacia mí —replicó Tata.

Verence se dio la vuelta. Aquello le estaba resultando desconcertante. Conocía muy bien a Tata Ogg, pero sobre todo la conocía por ser la persona que estaba siempre detrás de Yaya Ceravieja y que sonreía mucho. Costaba mucho tratar con una Tata Ogg enfadada.

—De verdad creo que se está tomando esto demasiado a pecho, señora Ogg —dijo.