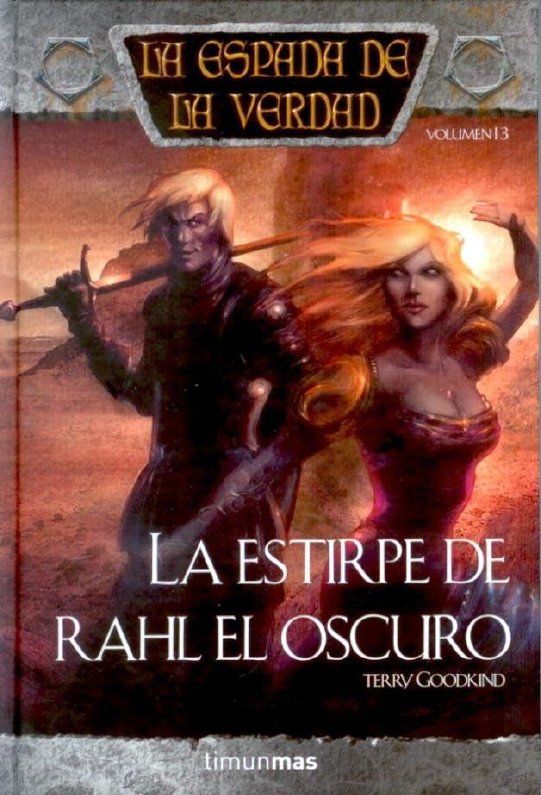

- Terry Goodkind

- (La Espada De La Verdad 13) La Estirpe De Rahl El Oscuro

Atormentada toda su vida por voces inhumanas, la joven Jennsen busca poner fin a su insoportable agonía. Pero cuando descubre cómo salvarse de sus demonios interiores y silenciar las voces de modo definitivo no sabe que, para todos los demás, el tormento está a punto de empezar.

<p style="line-height:400%">1</p>

</h3>

<p style="margin-top:5%">Si al menos pudiera descubrirlo.</p>

<p>Revolviendo en los bolsillos del muerto, Jennsen Daggett tropezó con la última cosa en el mundo que habría esperado. Sobresaltada, se sentó en cuclillas. La cortante brisa le alborotó los cabellos mientras contemplaba boquiabierta las palabras escritas en meticulosa letra de imprenta sobre el pequeño trozo cuadrado de papel. Habían doblado el papel por la mitad dos veces, con cuidado, de modo que los extremos coincidieran. Pestañeó, medio esperando que las palabras desaparecieran, igual que una ilusión macabra. Permanecieron, muy, pero que muy reales.</p>

<p>Aunque sabía lo estúpida que era la idea, le pareció no obstante como si el soldado muerto estuviera observando su reacción. Sin mostrar ninguna, externamente al menos, dirigió una mirada furtiva a los ojos del cadáver. Estaban opacos y empañados. Había oído decir que los difuntos daban la impresión de estar simplemente dormidos. Con él no era así. Sus ojos aparecían muertos. Los pálidos labios estaban tirantes, el rostro ceroso. Había un rubor violáceo en la parte posterior del cuello, corto y ancho.</p>

<p>Por supuesto que no la observaba. Ya no observaba nada. Aunque, con la cabeza girada hacia ella, casi parecía como si la mirara.</p>

<p>Arriba, en la rocosa colina a su espalda, las ramas desnudas chasqueaban bajo el viento como huesos que repiquetearan. El papel que sostenía con sus temblorosos dedos pareció vibrar con ellas, y su corazón, que ya palpitaba con brío, se desbocó.</p>

<p>Jennsen se enorgullecía de su sensatez y sabía que estaba dejando que su imaginación se desbocara. Pero nunca antes había visto a una persona muerta, a una persona tan grotescamente inmóvil. Era espantoso ver a alguien que no respiraba. Tragó saliva en un intento de calmar su respiración, ya que no sus nervios.</p>

<p>Incluso aunque estuviera muerto, a Jennsen no le gustaba que la mirara, así que se levantó y rodeó el cuerpo. Dobló con cuidado el pequeño pedazo de papel dos veces, tal como había estado cuando lo encontró, y lo deslizó al interior de su bolsillo. Tendría que preocuparse por aquello más tarde. Jennsen sabía cómo reaccionaría su madre ante aquellas dos palabras del papel.</p>

<p>Decidida a finalizar con el registro, se acuclilló al otro lado del hombre. Con el rostro vuelto, casi parecía como si éste mirara atrás, al sendero desde donde había caído, como si se estuviera preguntando qué había sucedido y cómo había acabado en el fondo del rocoso desfiladero con el cuello roto.</p>

<p>La capa no tenía bolsillos, pero él llevaba dos bolsas sujetas al cinturón. Una contenía aceite, piedras de afilar y una banda de cuero también para tal fin. La otra estaba repleta de cecina. Ninguna contenía un nombre.</p>

<p>De haber sido listo, como ella, el hombre habría tomado el camino largo que seguía la base del precipicio, en lugar de atravesar el sendero que iba por la cima, donde zonas cubiertas de finas capas de hielo lo convertían en peligroso en aquella época del año. Incluso aunque no quisiera retroceder por donde había venido para descender al interior del desfiladero, habría sido más sensato haber ido por el bosque, a pesar de las espesas zarzas que dificultaban el paso allí arriba.</p>

<p>Ya no se podía hacer nada. Si pudiera hallar algo que le dijera quién era, tal vez podría encontrar a sus parientes, o a alguien que lo conociera. Querrían saber lo sucedido. Se aferró a aquel pretexto.</p>

<p>Casi contra su voluntad, Jennsen volvió a preguntarse qué estaría haciendo él por allí. Temía que el trozo de papel cuidadosamente doblado lo explicara con prístina claridad, pero, con todo, podría existir algún otro motivo...</p>

<p>Tenía que moverle un poco el brazo si quería mirar en el otro bolsillo.</p>

<p>—Queridos espíritus perdonadme —musitó mientras agarraba la muerta extremidad.</p>

<p>La anquilosada extremidad se movió pero con dificultad; Jennsen arrugó la nariz. Estaba tan helado como el suelo sobre el que yacía, tan helado como las esporádicas gotas de lluvia que caían del cielo. En aquella época del año, era un viento del oeste tan fuerte que casi siempre traía nieve. Las inusitadas neblina y llovizna intermitentes sin duda habían contribuido a que las zonas cubiertas de hielo del sendero de la cima fueran aún más resbaladizas. El muerto lo demostraba.</p>

<p>Sabía que si se quedaba mucho más tiempo la atraparía la lluvia que se aproximaba y era muy consciente de que las personas expuestas a tales condiciones climáticas arriesgaban la vida. Por suerte, no estaba muy lejos de casa. Si no regresaba pronto, no obstante, su madre, preocupada ante lo que la podía estar demorando, probablemente saldría en su busca. Jennsen no quería que su madre también quedara empapada.</p>

<p>Su madre estaría aguardando los peces que Jennsen había recuperado de los sedales cebados del lago. Por una vez, los sedales que introducía en agujeros abiertos en el hielo les habían proporcionado una ristra llena. Los peces yacían muertos al otro lado del cadáver, donde ella los había dejado caer tras efectuar su lúgubre descubrimiento. El hombre no había estado allí antes, o lo habría visto de camino al lago.</p>

<p>Aspirando hondo para reforzar su determinación, Jennsen se obligó a reanudar el registro. Imaginó que alguna mujer se estaría preguntando probablemente por su grandote y apuesto soldado, preocupándose por sí estaría a salvo, en un lugar cálido y seco.</p>

<p>Y no lo estaba.</p>

<p>Jennsen querría que alguien se lo dijera a su madre, de haber sido ella la que se había caído y desnucado. Su madre lo comprendería si se retrasaba un poco para descubrir la identidad del hombre. Jennsen recapacitó. Su madre podría comprender, pero de todos modos seguiría sin querer que la joven se acercara a aquellos soldados. Pero aquél estaba muerto. No podía lastimar a nadie, ahora, mucho menos a ella y a su madre.</p>

<p>Su madre se inquietaría aún más una vez que Jennsen le mostrara lo que estaba escrito en el pedacito de papel.</p>

<p>La muchacha sabía que lo que en realidad impulsaba su búsqueda era la esperanza de otra explicación. Deseaba desesperadamente que fuera otra cosa, y esa necesidad desesperada la mantenía junto al muerto cuando nada deseaba tanto como marcharse corriendo a casa.</p>

<p>Si no encontraba nada que explicara su presencia, lo mejor será ocultarlo y esperar que nadie lo encontrara jamás. Incluso aunque tuviera que permanecer bajo la lluvia, debería ocultarlo tan rápidamente como pudiera. No debía esperar. De ese modo nadie sabría nunca dónde estaba el cadáver.</p>

<p>Se obligó a introducir la mano en el bolsillo del pantalón del soldado, hasta el fondo. La carne del muslo estaba rígida. Los dedos recogieron apresuradamente el conjunto de pequeños objetos del fondo. Dando boqueadas ante tan desagradable tarea, lo sacó todo en la mano cerrada. Se inclinó y abrió los dedos para mirar.</p>

<p>En la parte superior había un pedernal, botones de hueso, un pequeño ovillo de cordel y un pañuelo doblado. Con una mano, aparró el cordel y el pañuelo a un lado, dejando al descubierto un pesado puñado de monedas... de plata y oro. Soltó un quedo silbido ante la visión de tal riqueza. No creía que los soldados fueran ricos, pero aquel hombre tenía cinco marcos de oro y bastantes marcos de plata. Una fortuna se mirara como se mirase. Todos los peniques de plata —no de cobre, de plata— parecían una insignificancia en comparación, incluso a pesar de que esos peniques eran probablemente más dinero del que ella había gastado en sus veinte años de vida.</p>

<p>Se le ocurrió que era la primera vez en la vida que sostenía en su mano marcos de oro... o de plata siquiera. Se le ocurrió que podía tratarse de un botín.</p>

<p>No halló ninguna baratija procedente de una mujer, como había esperado, para así mitigar su preocupación sobre la clase de hombre que había sido.</p>

<p>Lamentablemente, nada en el bolsillo le dio la menor indicación sobre quién podría ser. Arrugó la nariz mientras llevaba a cabo la tarea de devolver sus posesiones al bolsillo. Algunos de los peniques de plata se cayeron de su puño. Los recogió del suelo mojado y obligó a su mano a volver a devolverlos al lugar al que pertenecían.</p>

<p>La mochila del muerto a lo mejor le diría más, pero él estaba tumbado sobre ella, y la muchacha no estaba segura de querer echar un vistazo, puesto que era probable que no contuviera más que provisiones. Todo lo valioso debía de llevarlo en los bolsillos.</p>

<p>Como el trozo de papel.</p>

<p>Supuso que todas las pruebas que realmente necesitaba estaban a la vista. El hombre vestía una coraza de rígido cuero bajo la capa oscura y la guerrera. En la cadera llevaba una sencilla pero muy afilada espada de soldado en una utilitaria vaina desgarrada de cuero negro. La espada se había roto por la mitad, sin duda en la caída.</p>

<p>Sus ojos se deslizaron con más cuidado sobre su excepcional cuchillo. La empuñadura del cuchillo, que brillaba en la penumbra, era lo que había cautivado su atención desde el primer instante. Su visión la había mantenido paralizada hasta que advirtió que el propietario estaba muerto. Estaba segura de que ningún simple soldado poseería un cuchillo de tan exquisita factura. Debía de ser el cuchillo más caro que ella había visto en su vida.</p>

<p>En la empuñadura de plata había una ornamentada letra «R». Incluso así, era un objeto hermoso.</p>

<p>Desde pequeña, su madre le había enseñado a usar un cuchillo. Deseó que su madre pudiera tener un cuchillo tan magnífico como aquél.</p>

<p><i>Jennsen.</i></p>

<p>Jennsen dio un salto al oír la susurrada palabra.</p>

<p>«No ahora. Queridos espíritus, ahora no. Aquí no.»</p>

<p><i>Jennsen.</i></p>

<p>Jennsen no era una mujer que odiara muchas cosa», pero sí odiaba esa voz que a veces iba a ella.</p>

<p>Hizo caso omiso, como hacia siempre, obligando a sus dedos a moverse, para descubrir si había algo más sobre el hombre que debiera saber. Comprobó las correas de cuero en busca de bolsillos ocultos pero no encontró ninguno. La guerrera era de corte sencillo, sin bolsillos.</p>

<p><i>Jennsen</i>, volvió a dejarse oír la voz.</p>

<p>Apretó los dientes.</p>

<p>—Déjame en paz —dijo en voz alta, aunque en tono quedo.</p>

<p><i>Jennsen</i>.</p>

<p>Esta vez sonó diferente. Casi como si la voz no estuviera en su cabeza, como siempre estaba.</p>

<p>—Déjame tranquila —refunfuñó.</p>

<p><i>Entrega</i>, dijo el sordo murmullo.</p>

<p>Alzó los ojos y vio los ojos sin vida del hombre mirándola fijamente.</p>

<p>La primera cortina de fría lluvia, empujada por el viento, le dio la sensación de dedos helados de espíritus acariciándole el rostro.</p>

<p>Su corazón galopó aún más rápido. El aliento pareció atascarse en sus irregulares inspiraciones, como seda enganchándose sobre piel reseca. Con la desorbitada mirada fija en el rostro del soldado muerto, empujó con los pies, retrocediendo apresuradamente.</p>

<p>Estaba siendo una tonta. Lo sabía. El hombre estaba muerto. No la miraba. No podía. Tenía la mirada fija de la muerte, eso era todo, como su ristra de peces muertos..., ellos no miraban nada. Tampoco él. Estaba siendo una tonta. Sólo parecía que la miraba.</p>

<p>Pero incluso aunque aquellos ojos muertos no estuvieran mirando nada, preferiría que no estuvieran mirando en su dirección.</p>

<p><i>Jennsen</i>.</p>

<p>Más allá, por encima de la empinada elevación de granito, las coníferas se balanceaban de un lado bajo el viento y los desnudos arces y robles agitaban sus brazos esqueléticos, pero Jennsen mantuvo la mirada fija en el cadáver mientras escuchaba la voz. Los labios del hombre estaban inmóviles. La voz estaba en su cabeza.</p>

<p>El rostro del muerto seguía vuelto hacia el sendero del que había caído.</p>

<p>Los ojos debería estar mirando en esa dirección, pero en aquellos momentos esos ojos parecían estar vueltos hacia ella.</p>

<p>Jennsen cerró los dedos alrededor de la empuñadura de su cuchillo.</p>

<p><i>Jennsen</i>.</p>

<p>—Déjame en paz. No entregare nada.</p>

<p>Nunca sabía que quería la voz que entregara. A pesar de haberla acompañado casi toda vida, nunca lo había dicho. Ella hallaba refugio en esa ambigüedad.</p>

<p>Como en respuesta a su pensamiento, la voz volvió a sonar.</p>

<p><i>Entrega tu carne, Jennsen.</i></p>

<p>Jennsen no podía respirar.</p>

<p><i>Entrega tu voluntad.</i></p>

<p>Tragó saliva, aterrorizada. Nunca había dicho eso antes, nunca había dicho nada que ella pudiera comprender.</p>

<p>A menudo la oía débilmente, como si estuviera demasiado lejos para poderla entender con claridad. En ocasiones le parecía que oía las palabras, pero parecían dichas en una lengua desconocida.</p>

<p>A menudo la oía cuando empezaba a dormirse, llamándola con aquel susurro distante y sordo. Le decía otras palabras, ella lo sabía, pero sólo comprendía su nombre, y aquella aterradoramente seductora orden de que entregara. Esa palabra era siempre más contundente que cualquiera otra. Siempre la oía, incluso cuando no entendía ninguna más.</p>

<p>Su madre decía que la voz era el hombre que, casi durante toda la vida de Jennsen, había querido matar a la joven. Su madre decía que quería atormentarla.</p>

<p>—Jen —decía su madre a menudo—, no pasa nada. Estoy aquí contigo. Su voz no puede lastimarte.</p>

<p>Puesto que no quería preocupar a su madre, Jennsen a menudo no le hablaba de la voz.</p>

<p>Pero aunque la voz no pudiera lastimarla, ese hombre sí podía, si la encontraba. En aquel momento, Jennsen deseó desesperadamente el protector consuelo de los brazos de su madre.</p>

<p>Un día, él iría a por ella. Ambas lo sabían. Hasta entonces, enviaba su voz. Eso era lo que su madre pensaba.</p>

<p>A pesar de lo mucho que esa explicación la asustaba, Jennsen la prefería a considerarse local. Si no poseía su propia mente, no tenía nada.</p>

<p>—¿Que ha sucedido aquí?</p>

<p>Jennsen lanzó una ahogada exclamación de miedo al mismo tiempo que se giraba en redondo, sacando el cuchillo. Se dejó caer medio agazapada, los pies separados, el cuchillo listo para matar.</p>

<p>Aquélla no era una voz incorpórea. Un hombre ascendía por el barranco hacia ella. Con el viento en los oídos, y la distracción del cadáver y la voz, no lo había oído acercarse.</p>

<p>Era grande y estaba cerca. Supo que si corría, y el así lo deseaba, podía fácilmente darle caza.</p>

<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">

<p style="line-height:400%">2</p>

</h3>

<p style="margin-top:5%">El hombre aminoró el paso al ver su reacción, y el cuchillo.</p>

<p>—No era mi intención asustarte.</p>

<p>Su voz sonaba bastante amable.</p>

<p>Aunque llevaba subida la capucha de la capa y no le podía ver el rostro con claridad, parecía estar observando sus cabellos rojos, como hacía la mayoría de la gente cuando la veía.</p>

<p>—Ya me doy cuenta. Lo lamento.</p>

<p>Ella no aflojó la postura defensiva, sino que en su lugar paseó la mirada a los lados, para comprobar si estaba solo, para ver si había alguien más con el que pudiera estarse acercando a ella a hurtadillas.</p>

<p>Se sintió como una estúpida por haberse dejado coger por sorpresa. En el fondo de su mente sabía que nunca escaria a salvo. No bastaba el cuidado. Incluso la simple falta de atención por su parte podía provocar su fin en cualquier momento. Sintió una sensación de desesperada fatalidad ante la facilidad con que podía suceder. Sí aquel hombre podía acercarse a plena luz del día y sorprenderla tan fácilmente, ¿dónde quedaba su sueño de que su día sería la dueña de su propia vida?</p>

<p>La oscura pared de roca del precipicio brillaba bajo la humedad. En el barranco barrido por el viento no había nadie, excepto ella y los dos hombres, el muerto y el vivo. Jennsen no era dada a imaginar rostros siniestros acechando en las sombras del bosque, como hacía de niña. Las zonas oscuras entre los árboles estaban vacías.</p>

<p>El hombre se detuvo a una docena de pasos de distancia. Por su pose, no lo detuvo el miedo al cuchillo, sino miedo a provocarle un mayor espanto. La miraba descaradamente, al parecer sumido en algún pensamiento íntimo, pero se recuperó con rapidez de lo que hubiera en el rostro de la joven que retenía hasta tal punto su mirada.</p>

<p>—Comprendo qué una mujer pueda tener motivos para asustarse si un desconocido se le acerca de improviso. Habría pasado por tu lado sin alarmarte, pero vi a ese tipo en el suelo y a ti ahí, inclinada sobre él. Pensé que podríais necesitar ayuda, así que vine corriendo.</p>

<p>El viento helado apretó su capa verde oscuro contra su atlética complexión y alzó el otro lado para mostrar sus ropas de buena confección pero sencillas. La capucha de la capa le cubría la cabeza de las primeras gotas de lluvia, dejando su rostro en sombras. La sonrisa era de cortesía, nada más. La sonrisa resultaba agradable.</p>

<p>—Está muerto —fue todo lo que a ella se le ocurrió decir.</p>

<p>Jennsen no estaba acostumbrada a hablar con desconocidos. No estaba acostumbrada a hablar con nadie que no fuera su madre. No estaba segura de qué decir —cómo reaccionar—, en especial dadas las circunstancias.</p>

<p>—Ah. Lo lamento. —Él alargó el cuello un poco, sin acercarse más, intentando ver al hombre caído en el suelo.</p>

<p>Jennsen se dijo que era algo muy considerado... no intentar acercarse a alguien que estaba a todas luces nervioso. Odió que se le notara tanto. Siempre había esperado parecer inescrutable.</p>

<p>La mirada del hombre se alzó del muerto para pasar al cuchillo y luego a su cara.</p>

<p>—Supongo que tenías un motivo.</p>

<p>Perpleja por un segundo, finalmente comprendió a qué se refería y barbotó:</p>

<p>—¡Yo no lo he hecho!</p>

<p>—Lo siento —Se encogió de hombros—. Desde aquí no puedo saber qué sucedió.</p>

<p>Jennsen se sintió violenta sosteniendo un cuchillo ante el hombre. Bajó el brazo que empuñaba el arma.</p>

<p>—No era mi intención pa... parecer una loca. Simplemente me has dado un susto de muerte.</p>

<p>La sonrisa del hombre se tomó más cálida.</p>

<p>—Lo comprendo. No pasa nada. Así pues, ¿qué ha pasado?</p>

<p>Jennsen señaló con la mano vacía en dirección a la pared del precipicio.</p>

<p>—Creo que cayó del sendero de ahí arriba. Tiene el cuello roto. Lo acabo de descubrir: No veo más huellas de pisadas.</p>

<p>Mientras Jennsen devolvía el cuchillo a la funda de su cinturón, él hombre contempló con atención el precipicio.</p>

<p>—Me alegro de haber tomado el camino del fondo.</p>

<p>Ella inclinó la cabeza, invitándolo a ir hacia el muerto.</p>

<p>—Buscaba algo que pudiera decirme quien era. Pensé que a lo mejor debería... informar a alguien Pero no he encontrado nada.</p>

<p>Las botas del hombre hicieron crujir las piedrecillas al acercarse. Se arrodilló al otro lado del cuerpo, quizá para dar a la loca del cuchillo un poco de espacio, de modo que se sintiera menos nerviosa.</p>

<p>—Diría que tienes razón —dijo, tras observar la anormal inclinación de la cabeza—. Parece como si hubiera estado aquí al menos parte del día.</p>

<p>—Pasé por aquí antes. Esas de ahí son mis huellas. No veo otras. —Señalo su pesca en el suelo, justo detrás de ella—. Cuando fui al lago a comprobar los sedales, hace unas horas, no estaba aquí.</p>

<p>Él torció la cabeza pata estudiar mejor el rostro inmóvil.</p>

<p>—¿Alguna idea de quién era?</p>

<p>—No. No tengo ni una pista, aparte de que era un soldado. El hombre alzó los ojos.</p>

<p>—¿Alguna idea de qué clase de soldado?</p>

<p>Las cejas de Jennsen se crisparon.</p>

<p>—¿Que dase? Es un soldado d'haraniano. —Se agachó para contemplar directamente al desconocido—. ¿De dónde eres que no eres capaz de reconocer a un soldado d'haraniano?</p>

<p>El hombre introdujo la mano bajo la capucha de la capa y se la pasó por el costado del cuello.</p>

<p>—No soy más que un viajero de paso —Parecía tan cansado como indicaba su voz.</p>

<p>La respuesta la dejo perpleja.</p>

<p>—He ido de un sitio a otro toda mi vida y no conozco a nadie que no reconozca a un soldado d'haraniano cuando lo ve. ¿Cómo es que tú no puedes?</p>

<p>—Llevo poco tiempo en D'Hara.</p>

<p>—Eso no es posible. D'Hara cubre la mayor parte del mundo.</p>

<p>En esta ocasión, la sonrisa del hombre fue de diversión.</p>

<p>—¿Es así?</p>

<p>Ella sintió como su rostro enrojecía y supo que debía estarse ruborizando ante lo ignorante que había demostrado ser.</p>

<p>—Bueno, ¿no lo es?</p>

<p>—No —Negó con la cabeza—. Soy de muy al sur. Más allá de D'Hara.</p>

<p>Ella se lo quedó mirando con asombro, la desilusión evaporándose a la luz de tan pasmosa idea. Quizá su sueño podría hacerse realidad.</p>

<p>—¿Y qué haces aquí, en D'Hara?</p>

<p>—Ya te lo he dicho. Viajar. —Sonaba cansado.</p>

<p>Ella sabía lo agotador que podía ser viajar. El tono del hombre se volvió más serio.</p>

<p>—Sé que es un soldado d'haraniano. Me malinterpretaste. A lo que me refería era, ¿qué clase de soldado? ¿Un hombre que pertenece a un regimiento? ¿Un hombre destacado aquí? ¿Un soldado de camino a casa para hacer una visita? ¿Un hombre que iba a tomar un trago a la ciudad? ¿Un explorador?</p>

<p>La inquietud de la joven aumentó.</p>

<p>—¿Un explorador? ¿Qué podría estar explorando en su propia tierra?</p>

<p>El hombre desvió la mirada a las bajas nubes negras.</p>

<p>—No lo sé. Sólo me preguntaba si sabías algo de él.</p>

<p>—No, claro que no. Simplemente lo encontré.</p>

<p>—¿Son peligrosos estos soldados d'haranianos? Quiero decir, ¿molestan a la gente? ¿A los que están de paso?</p>

<p>La mirada de la joven huyó de sus ojos interrogantes.</p>

<p>—No... no lo sé. Supongo que podrían.</p>

<p>Temía decir demasiado, pero no querría que él acabara metido en un lío porque ella había dicho demasiado poco.</p>

<p>—¿Qué supones que hacía un soldado solitario aquí, tan lejos? Los soldados no acostumbran a ir solos.</p>

<p>—No lo sé. ¿Por qué supones que una simple mujer sabríamás sobre lo que hacen los soldados que un hombre de mundo que viaja por ahí? ¿No tienes ideas propias? A lo mejor simplemente iba de camino a casa, de visita, o algo parecido. A lo mejor pensaba en una chica, y por lo tanto no prestaba demasiada atención. A lo mejor por eso resbaló y cayó.</p>

<p>Él volvió a frotarse el cuello, como si le doliera.</p>

<p>—Lo siento. Supongo que lo que digo no tiene mucho sentido. Estoy un poco cansado. Quizá no pienso con claridad. Quizá sólo estaba inquieto por tú.</p>

<p>—¿Por mí? ¡Qué quieres decir?</p>

<p>—Quiero decir que los soldados pertenecen a unidades de una clase u otra. Otros soldados los conocen y saben dónde se supone que deben estar. Los soldados no se van tranquilamente ellos solos cuando les viene en gana. No son como un trampero solitario que podrá desaparecer y nadie lo sabría.</p>

<p>—¿O un viajero solitario?</p>

<p>Una sonrisa desenfadada ablandó la expresión del hombre.</p>

<p>—Oun viajero solitario —La sonrisa se amplió—. La cuestión es que otros soldados probablemente lo buscarán. Si se encuentran con su cuerpo aquí, traerán tropas para impedir que nadie abandone la zona. Una vez que reúnan a toda la gente que encuentren, empezarán a hacer preguntas.</p>

<p>—Por lo que he oído sobre los soldados d'haranianos, saben cómo hacer preguntas.</p>

<p>Jennsen sintió un retortijón de miedo. Lo último que quería en el mundo era a soldados d'haranianos haciendo preguntas sobre ella y su madre. Aquel soldado muerto podía acabar siendo el fin de ambas.</p>

<p>—Pero ¿qué posibilidades hay de...?</p>

<p>—Sólo digo que no me gustaría que sus camaradas aparecieran y decidieran que alguien tiene que pagar por su muerte. Podrían considerar que no ha sido un accidente. A los soldados les irrita la muerte de un camarada, incluso si fue un accidente. Tú y yo somos los únicos que estamos por aquí. No me gustaba que un grupo de soldados lo descubriera y decidiera culparnos.</p>

<p>—¿Quieres decir que, incluso si fue un accidente, podrían coger a un inocente y culparlo por ello?</p>

<p>—No lo sé, pero, en general, así se comportan los soldados. Cuando están enfadados siempre encuentran a alguien a quien culpar.</p>

<p>—Pero no pueden culparnos a nosotros. Tú ni siquiera estabas aquí, y yo sólo iba a ocuparme de mis sedales.</p>

<p>Él apoyó un codo sobre la rodilla y se inclinó por encima del muerto, hacia ella.</p>

<p>—Y este soldado, ocupado en su tarea de procurar por el bien del gran Imperio d'haraniano, vio a una hermosa joven que iba toda ufana por el camino y se distrajo tamo con ella que resbaló y cayó.</p>

<p>—¡Yo no «iba toda ufana»!</p>

<p>—No es mi intención sugerir que así fuera. Mi intención era sólo mostrarte que la gente encuentra culpables cuando desea encontrarlo.</p>

<p>No se le había ocurrido. Eran soldados d'haranianos. Tal comportamiento no sería imposible.</p>

<p>El resto de lo que él había dicho quedó registrado en su mente. A Jennsen ningún hombre la había llamado «hermosa» antes, y eso la aturulló, al surgir tan inesperadamente y tan fuera de lugar. Puesto que no tenía ni idea de cómo reaccionar, y puesto que había tantos pensamientos más importan íes dominando sus emociones, hizo caso omiso.</p>

<p>—Si lo encuentran —dijo el hombre—, al menos, reunirán a todas las personas de los alrededores y las interrogarán largo y tendido.</p>

<p>Todas esas feas implicaciones se estaban volviendo demasiado reales. El día del Juicio Final se alzaba repentinamente cercano.</p>

<p>—¿Qué crees que deberíamos hacer?</p>

<p>Él lo meditó un momento.</p>

<p>—Bueno, sí pasan por aquí, pero no lo encuentran, no tendrán ningún motivo para detenerse e interrogar a la gente de aquí. Si no lo encuentran, irán a otro lugar a seguir buscándolo.</p>

<p>Se levantó y miró a su alrededor.</p>

<p>—El terreno es demasiado duro para cavar una tumba. —Se echó la capucha hacía adelante para protegerse los ojos de la neblina mientras buscaba e indicó un punto cerca del píe del precipicio—. Allí. Hay una hendidura que parece lo bastante grande. Podríamos ponerlo allí y cubrirlo con piedras. En el mejor entierro que podemos hacerle en esta época del año.</p>

<p>Y probablemente más de lo que él merecía. Preferiría dejarlo tal cual, pero eso no sería sensato. Ocultarlo era lo que había planeado hacer antes de que el desconocido apareciera por allí por casualidad. Ésa era una buena idea. Habría menos posibilidades de que los animales lo dejaran al descubierto y que los soldados lo hallaran.</p>

<p>Al verla sopesar rápidamente las diferentes posibilidades, y confundiéndolo por renuencia, el hombre dijo con suave seguridad:</p>

<p>—El hombre está muerto. Nada puede hacerse. Fue un accidente. ¿Por qué permitir que ese accidente cause problemas? No hicimos nada malo. Ni siquiera estábamos aquí cuando sucedió. Yo digo que lo enterremos y sigamos con nuestras vidas...</p>

<p>Jennsen se puso en pie. El hombre podría tener razón. Había ya motivos abundantes para inquietarse respecto al soldado d'haraniano muerto para buscarse más problemas. Volvió a pensar en el trozo de papel que había encontrado en su bolsillo. Eso sería razón suficiente...</p>

<p>Si el pedazo de papel era lo que pensaba que podría ser, los interrogatorios sólo serían el inicio de un calvario.</p>

<p>—De acuerdo —respondió—. Si hemos de hacerlo, hagámoslo rápido.</p>

<p>Él sonrió, más por alivio que por otra cosa, pensó ella. Luego, volviéndose para mirarla más directamente, se echó la capucha hacia atrás, descubriéndose como lo hacen los hombres en señal de respeto ante una mujer.</p>

<p>Jennsen se quedó atónita al ver que, incluso a pesar de que tenía como mucho seis o siete años más que ella, sus cabellos, sumamente cortos, eran blancos como la nieve. Los contempló con casi la misma sensación de asombro con la que la gente contemplaba sus rojos cabellos. Desaparecidas las sombras de la capucha, advirtió qué sus ojos eran tan azules como los de ella, tan azules como la gente decía que habían sido los de su padre.</p>

<p>La combinación de los cortos cabellos blancos y aquellos ojos azules resultaba cautivadora. El modo en que armonizaban con su rostro bien rasurado era singularmente atractivo. Todas sus facciones encajaban a la perfección.</p>

<p>Él le tendió la mano por encima del soldado muerto.</p>

<p>—Me llamo Sebastián.</p>

<p>Ella vaciló un momento, pero luego le ofreció su mano. Incluso aunque la de él era grande y sin duda inerte, no le oprimió la mano para demostrarlo, como hadan algunos hombres. La calidez anormal de la mano la sorprendió.</p>

<p>—¿Vas a decirme tu nombre?</p>

<p>—Soy Jennsen Daggett.</p>

<p>—Jennsen. —Sonrió al oír cómo sonaba.</p>

<p>Ella notó que volvía ruborizarse. En lugar de hacer una observación al respecto, él se puso inmediatamente a la tarea de agarrar al soldado por debajo de los brazos y tirar de él. El cuerpo se movió sólo una corta distancia con cada poderoso tirón. El soldado había sido un hombre enorme, y en aquellos momentos era un peso muerto.</p>

<p>Jennsen agarró al soldado por el hombro para ayudar. Sebastián cambió de posición las manos para cogerlo por el otro hombro y juntos arrastraron el peso del hombre, que resultaba tan peligroso para ella en la muerte como lo habría sido en vida.</p>

<p>Jadeando aún por el esfuerzo, y antes de empujar al soldado a la grieta que iba a ser su lugar de descanso final, Sebastián dio la vuelta al cuerpo. Jennsen vio entonces por primera vez que el muerto llevaba una espada corta sujeta al hombro, bajo la mochila. No la había visto porque él yacía encima. Enganchada al cinto de las armas que rodeaba su cintura, en la parte baja de la espalda, colgaba una hacha de guerra con la hoja en forma de media luna. La aprensión de la joven aumentó al ver lo bien armado que había estado el soldado. Los soldados corrientes no llevaban tantas armas. Ni un cuchillo como el que él tenía.</p>

<p>Sebastián tiró de las correas de la mochila para quitársela, luego soltó la espada corta y la depositó a un lado. Retiró el cinto de las armas y lo arrojó encima de la espada.</p>

<p>—No hay nada fuera de lo común en la mochila —anunció tras una breve inspección, y añadió la mochila a la espada corta, el cinto de las armas y el Hacha.</p>

<p>Empezó a registrar los bolsillos del muerto, Jennsen estaba a punto de cuestionar lo que hacía cuando recordó que ella había hecho lo mismo. Se sintió un tanto mis trastornada cuando él devolvió los demás objetos tras retirar el dinero. Le parecía más bien desalmado robar a los muertos.</p>

<p>Sebastián le tendió el dinero.</p>

<p>—¿Qué haces? —preguntó.</p>

<p>—Tómalo —volvió a ofrecerle el dinero, con mayor insistencia esta vez—. ¿De qué va a servir en el suelo? El dinero sirve para aliviar los sufrimientos de los vivos, no de los muertos. ¿Crees que los buenos espíritus le pedirán que pague por una agradable eternidad?</p>

<p>Era un soldado d'haraniano. Jennsen esperaba que el Custodio del Inframundo tuviera preparado algo un poco más siniestro para la eternidad de aquel hombre.</p>

<p>—Pero... no es mío.</p>

<p>El joven frunció el entrecejo.</p>

<p>—Considéralo una compensación parcial por todo lo que has sufrido.</p>

<p>Sintió que se le helaba la carne. ¿Cómo podía saberlo? Siempre tenían tanto cuidado...</p>

<p>—¿Qué quieres decir?</p>

<p>—Los años que te ha arrebatado el susto que este tipo te ha dado hoy.</p>

<p>Jennsen pudo, finalmente, soltar el aliento en un suspiro silencioso. Tenía que dejar de temer lo peor en lo que decía la gente.</p>

<p>Permitió que Sebastián depositara las monedas en su mano.</p>

<p>—De acuerdo, pero creo que deberías quedarte con la mitad por ayudarme. —Le devolvió tres marcos de oro.</p>

<p>Él le agarró la mano con la otra y apretó las tres monedas contra su palma.</p>

<p>—Tómalo. Es tuyo.</p>

<p>Jennsen pensó en lo que podía significar tanto dinero. Asintió.</p>

<p>—Mi madre ha tenido una vida dura. Le iría bien. Se lo daré a mi madre.</p>

<p>—Espero que os ayude a ambas, entonces. Dejemos que sea la última buena acción de este hombre..., el ayudaros a ti y a tu madre.</p>

<p>—Tienes las manos calientes. —Por el aspecto de los ojos del joven, le pareció saber el motivo, pero no dijo más.</p>

<p>Él asintió y confirmó sus sospechas.</p>

<p>—Tengo un poco de fiebre desde esta mañana. Cuando terminemos con esto espero poder llegar a la siguiente población y descansar en una habitación seca durante un tiempo. Simplemente necesito un poco de descanso para recuperar las fuerzas.</p>

<p>—La ciudad está demasiado lejos para que puedas llegar hoy.</p>

<p>—¿Estás segura? Puedo andar de prisa. Estoy acostumbrado a viajar.</p>

<p>—También yo —repuso Jennsen—, y necesito casi todo el día para llegar. Sólo quedan un par de horas de luz... y aún tenemos que acabar con esto. Ni siquiera un caballo veloz te llevaría cerca de la ciudad hoy.</p>

<p>Sebastián soltó un suspiro.</p>

<p>—Bueno, supongo que tendré que apañármelas.</p>

<p>Volvió a arrodillarse e hizo girar a medias al soldado para soltar el cuchillo. La funda, de cuero negro de grano fino, estaba adornada con plata para hacer juego con el mango y decorada con el mismo elaborado emblema. Apocado sobre una rodilla, Sebastián le tendió él reluciente cuchillo envainado.</p>

<p>—Es estúpido enterrar un arma tan magnífica. Aquí tienes. Es mejor que ese pedazo de chatarra que me mostraste antes.</p>

<p>Jennsen se quedó aturdida y contusa.</p>

<p>—Pero deberías quedártelo tú.</p>

<p>—Cogeré las otras. Son más de mi gusto. El cuchillo es tuyo. Por la Regla de Sebastián.</p>

<p>—¿La Regla de Sebastián?</p>

<p>—La belleza pertenece a la belleza.</p>

<p>Jennsen enrojeció ante el cumplido. Pero aquello no era algo bello. Él no tenía ni idea de la fealdad que representaba.</p>

<p>—¿Alguna idea de qué significa la «R»?</p>

<p>«Ah, sí», quiso decirle. Sabía muy bien lo que representaba. Ésa era la fealdad.</p>

<p>—Es la inicial de la Casa de Rahl.</p>

<p>—¿La Casa de Rahl?</p>

<p>—Lord Rahl, el gobernante de D'Hara —dijo ella simplemente para definir esa pesadilla.</p>

<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">

<p style="line-height:400%">3</p>

</h3>

<p style="margin-top:5%">Para cuando finalizaron con la laboriosa tarea de ocultar el cuerpo del soldado d'haraniano, la fatiga había debilitado los brazos de Jennsen. El viento húmedo se abría paso a través de sus ropas y parecía penetrarle hasta los huesos. Tenía las orejas, la nariz y los dedos entumecidos.</p>

<p>El rostro de Sebastián estaba cubierto por una pátina de sudor.</p>

<p>Pero el muerto estaba finalmente enterrado bajo las piedras que abundaban a los pies del precipicio. No era probable que los animales consiguieran apartar todas aquellas pesadas piedras para alcanzar el cuerpo. Los gusanos se darían un banquete sin que los molestaran.</p>

<p>Sebastián había pronunciado unas pocas y sencillas palabras, pidiendo al Creador que recibiera el alma de ese hombre. No efectuó ninguna súplica de misericordia, y tampoco lo hizo Jennsen.</p>

<p>Mientras acababa de cubrir el túmulo esparciendo tierra con una gruesa rama, que también borró las huellas de ambos, la muchacha examinó la obra con ojo crítico y se sintió aliviada al comprobar que nadie podría sospechar jamás que había una persona enterrada allí. Si pasaban soldados no se darían cuenta de que uno de los suyos había hallado la muerte en aquel lugar. No tendrían motivos para interrogar a los lugareños, excepto, tal vez, para preguntar si alguien lo había visto.</p>

<p>Jennsen presionó la mano sobre la frente de Sebastián. Ésta confirmó sus temores.</p>

<p>—Estás ardiendo de fiebre.</p>

<p>—Hemos acabado. Descansaré mejor no teniendo que preocuparme de que unos soldados vayan a sacarme de mi saco de dormir para hacerme preguntas a punta de espada.</p>

<p>La muchacha se preguntó dónde dormiría el joven. Cada vez chispeaba más. Dada la persistencia de las nubes cada vez más negras, una vez que rompiera la tormenta probablemente llovería toda la noche. La lluvia fría calándolo hasta los huesos, no haría más que aumentar la fiebre. Y eso podría matar a cualquiera que no estuviera bajo el techo de un refugio.</p>

<p>Jennsen contempló como Sebastián se ataba el cinto de las armas a la cintura. No se colocó el hacha en la parte baja de la espalda como la había llevado el soldado, sino que más bien la situó en la cadera derecha. Tras comprobar el filo y hallarlo satisfactorio, sujetó la espada corta al lado izquierdo del cinturón. Ambas armas estaban colocadas de modo que pudieran empuñarse con facilidad.</p>

<p>Cuando termino, echó su gruesa capa verde por encima de todo ello y volvió a parecer un simple viajero. Ella sospechaba que era más que eso. El joven tenía sus secretos. Los llevaba con tranquilidad. Ella llevaba los suyos con inquietud.</p>

<p>Sebastián manejaba la espada con la desenvoltura que sólo proporcionaba una larga experiencia. Lo supo porque ella manejaba el cuchillo con una elegancia natural, y tal competencia sólo la había adquirido con la práctica. Algunas madres enseñaban a sus hijas a coser y cocinar. La madre de Jennsen no creía que coser pudiera salvar a su hija. No es que un cuchillo pudiera, tampoco, pero era mejor protección que la aguja y el hila.</p>

<p>Sebastián cogió la mochila del muerto y levantó la solapa.</p>

<p>—Dividiremos las provisiones. ¿Quieres la mochila?</p>

<p>—Tú deberías quedarte con las provisiones y la mochila —indicó ella mientras recogía su ristra de peces.</p>

<p>Él asintió. Aseguró el cierre de la mochila y evaluó el cielo.</p>

<p>—Será mejor que me ponga ya en camino.</p>

<p>—¿A dónde vas?</p>

<p>Los cansados párpados del joven pestañearon.</p>

<p>—A ningún lugar en concreto. Viajo. Imagino que andaré un poco y luego supongo que será mejor que intente encontrar un refugio.</p>

<p>—Va a llover —dijo ella—. No hay que ser un profeta para saberlo.</p>

<p>—Imagino que no —respondió el con una sonrisa.</p>

<p>Los ojos del joven contemplaron la perspectiva de lo que le aguardaba con resignada aceptación. Se pasó la mano hacia atrás, sobre las húmedas pumas tiesas de sus blancos cabellos, luego se subió la capucha.</p>

<p>—Bueno, cuídate. Jennsen Daggett. Dale mis mejores deseos a tu madre. Ha criado a una hija encantadora.</p>

<p>Jennsen sonrió y aceptó sus palabras con un asentimiento. Permaneció de pie, de cara al húmedo viento mientras él se daba la vuelta e iniciaba la marcha. Escarpadas paredes rocosas se alzaban por todas partes, con los rebordes cubiertos de una capa de nieve y por unas bajas nubes grises.</p>

<p>Parecía tan curioso que con todo aquel inmenso territorio sus senderos se hubieran cruzado tan brevemente, en aquel instante concreto en el tiempo, durante un momento tan trágico como el fin de una vida, y que luego ambos volvieran a perderse en aquel infinito olvido que era la vida.</p>

<p>A Jennsen le retumbó el corazón en los oídos mientras oía el ruido de las pisadas del joven, mientras sus largas zancadas se lo llevaban del lugar. Con una sensación de apremio, debatió qué debía hacer. ¿Iba a apartarse siempre de las personas? ¿A esconderse?</p>

<p>¿Iba a renunciar siempre a vivir la vida debido a un crimen que no había cometido? ¿Se atrevería a arriesgarse?</p>

<p>Sabía lo que diría su madre. Pero su madre la quería muchísimo, y por lo tanto no lo diría por crueldad.</p>

<p>—¿Sebastián? —Él volvió la cabeza, aguardando a que ella hablara—. Sí no tienes dónde refugiarte, puede que no vivas hasta mañana. No me gustaría saber que estás a la intemperie con fiebre y calándote hasta los huesos.</p>

<p>El joven permaneció inmóvil, contemplándola, con la llovizna flotando entre ellos.</p>

<p>—Tampoco me gustaría a mí. Tendré en cuenta tus palabras y haré todo lo posible por hallar refugio.</p>

<p>Antes de que él pudiera volver a girarse, ella alzó la mano, señalando en la otra dirección. Vio que los dedos le temblaban.</p>

<p>—Podrías venir a casa conmigo.</p>

<p>—¿No le importaría a tu madre?</p>

<p>A su madre le entraría el pánico. Su madre jamás permitiría a un desconocido, no obstante la ayuda que hubiera prestado, dormir en la casa. Su madre no pegaría ojo en toda la noche. Pero si Sebastián permanecía a la intemperie con fiebre podía morir. La madre de Jennsen no le desearía eso a nadie. Su madre tenía un corazón bondadoso. Esa afectuosa preocupación, no la malicia, era el motivo de que se mostrara tan protectora con Jennsen.</p>

<p>—La casa es pequeña, pero hay una habitación en la cueva donde guardamos a los animales. Si no te importa, podrías dormir allí. No está tan mal. Yo he dormido allí, a veces, cuando la casa me resultaba demasiado opresiva. Te encendería un fuego cerca de la entrada. Estarías caliente y podrías conseguir el descanso que necesitas.</p>

<p>Él pareció renuente. Jennsen alzó su ristra de peces.</p>

<p>—Podríamos darte de comer — siguió, endulzando la oferta—. Al menos tendrías una buena comida junto con un descanso en un lugar caliente. Me parece que necesitas ambas cosas. Tú me ayudaste. ¿Dejas que te ayude?</p>

<p>La sonrisa del joven, de gratitud, regresó.</p>

<p>—Eres una mujer amable, Jennsen. Si tu madre lo permite, aceptaré tu oferta.</p>

<p>Jennsen abrió la capa, abriéndola, exhibiendo el espléndido cuchillo envainado, que había introducido bajo el cinturón.</p>

<p>—Le ofreceremos el cuchillo. Le gustara.</p>

<p>La sonrisa del joven, cálida y repentinamente divertida, fue la sonrisa más agradable que Jennsen había visto nunca.</p>

<p>—No creo que dos mujeres que saben usar el cuchillo necesiten perder el sueño por la presencia de un desconocido con fiebre.</p>

<p>Eso era lo que pensaba Jennsen, pero no lo admitió. Esperó que su madre lo viera también así.</p>

<p>—Decidido, pues. Anda vamos antes de que la lluvia nos alcance.</p>

<p>Sebastián troto para alcanzarla cuando ella se puso en marcha. Jennsen le tomó la mochila de la mano y se la echó al hombro. Con su propia mochila y las nuevas armas, él ya tenía suficiente que cargar en su debilitado estado.</p>

<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">

<p style="line-height:400%">4</p>

</h3>

<p style="margin-top:5%">- Aguarda aquí —dijo Jennsen en voz baja—. Iré a decirle que tenemos un invitado.</p>

<p>Sebastián se dejó caer pesadamente sobre un saliente de roca que resultaba un práctico asiento.</p>

<p>—Simplemente dile lo que dije, que lo comprenderé si no quiere a un desconocido pasando la noche en vuestra casa. Sé que no sería un temor irrazonable.</p>

<p>Jennsen lo estudió con un semblante tranquilo y sombrío.</p>

<p>—Mi madre y yo tenemos motivos para no temer a un visitante.</p>

<p>No aludía a armas comentes, y por su tono él lo comprendió. Por primera vez desde que lo había conocido, vio un destello de incertidumbre en la firme mirada azul de Sebastián..., una sombra de inquietud.</p>

<p>Un atisbo de sonrisa apareció en los labios de la muchacha mientras lo observaba reflexionar sobre qué dase de siniestro peligro podría ella representar.</p>

<p>—No te preocupes. Sólo aquellos que traen problemas tienen motivos para temer estar aquí.</p>

<p>El alzó las manos en gesto de rendición.</p>

<p>—Entonces estoy tan a salvo como un bebe en brazos de su madre.</p>

<p>Jennsen dejó a Sebastián aguardando sobre la piedra mientras ella ascendía por el sinuoso sendero, a través de protectores abetos, usando raíces retorcidas como peldaños en la ascensión hacia la casa, algo retirada en un grupo de robles sobre una pequeña repisa en la ladera de la montaña. El llano trozo de terreno cubierto de hierba era, en un día mejor, un soleado espacio despejado entre los imponentes árboles. Había lugar suficiente para tener un lugar en el que encerrar a su cabra junto con algunos pasos y gallinas. Una empinada pared de roca en la parte posterior impedía que ningún visitante pudiera acercarse desde aquella dirección. Únicamente el sendero de la parte delantera proporcionaba acceso.</p>

<p>Por si se veían amenazadas, Jennsen y su madre habían construido un conjunto de puntos de apoyo que ascendían por la parte trasera hasta una estrecha repisa, y de allí a un sinuoso camino lateral mediante sendas de ciervos que las conduciría a través de una quebrada y lejos de allí. La ruta de escape era casi inaccesible como camino de entrada a menos que se conociera el camino exacto a través del laberinto de paredes de roca, fisuras y estrechas repisas, e incluso en ese caso, ellas se habían asegurado de que ciertos pasajes clave estuvieran bien ocultos colocando estratégicamente ramas secas y matorrales que habían plantado.</p>

<p>Desde que Jennsen era pequeña se habían trasladado a menudo, sin quedarse nunca en un lugar demasiado tiempo. Aquí, no obstante, donde se sentían a salvo, habían permanecido durante más de dos años. Los viajeros no habían descubierto nunca su escondite de las montañas, como había sucedido a veces en otros lugares en los que habían estado, y los habitantes de Briarton, la ciudad más próxima, nunca se aventuraban tan lejos en un bosque tan oscuro y hostil.</p>

<p>El apenas utilizado sendero alrededor del lago, del que el soldado había caído, era lo más cerca que se acercaba a ellas cualquier camino. Jennsen y su madre habían ido a Briarton sólo una vez y era poco probable que nadie supiera siquiera que vivían allí, en las inmensas montañas inexploradas, lejos de cualquier granja o ciudad. Aparte del accidental encuentro con Sebastián allí abajo, cerca del lago, jamás habían visto a nadie cerca de su casa. Era el lugar más seguro que su madre y ella habían tenido nunca, y por lo tanto Jennsen se había atrevido a empezar a considerarlo como su hogar.</p>

<p>A Jennsen la habían perseguido desde que tenía seis años. Cuidadosa como siempre era su madre, en varias ocasiones habían estado aterradoramente cerca de ser atrapadas. No era un hombre corriente el que la perseguía, no estaba limitado por los medios de búsqueda convencionales. Por lo que sabía Jennsen, el búho que la contemplaba desde una rama alta mientras ascendía por el rocoso sendero podrían ser sus ojos, vigilándola.</p>

<p>Justo cuando llegaba a la casa, se encontró con su madre, que salía por la puerta echándote la capa por tos hombros. Era de la misma altura que Jennsen, con el mismo cabello espeso justo por debajo de los hombros pero más castaño-rojizo que rojo. Aún no había cumplido los treinta y cinco, y era la mujer más bella que Jennsen había visto nunca, con una figura ante la que el Creador en persona se maravillaría. En otras circunstancias, la vida de su madre habría sido una de incontables pretendientes, dispuestos a ofrecer una fortuna por su mano. El corazón de su madre, no obstante, era tan afectuoso y hermoso como su rostro, y había renunciado a todo para proteger a su hija.</p>

<p>Cuando a veces sentía pena por sí misma, por las cosas corrientes de la vida que no podía tener, Jennsen pensaba entonces en su madre, que había renunciado voluntariamente a todas esas mismas cosas, y más, por su hija. Su madre era lo más parecido a un espíritu guardián en carne y hueso.</p>

<p>—¡Jennsen! —Su madre se abalanzó sobre ella y la sujetó por los hombros—. Jenn, empezaba a preocuparme tanto. ¿Dónde has estado? Justo iba en tu busca. Pensaba que habrías tenido algún problema y estaba...</p>

<p>—Lo tuve, madre —le confió ella.</p>

<p>Su madre hizo una pausa sólo momentáneamente, luego, sin más preguntas, la abrazó. Tras un día tan aterrador, la muchacha agradeció aquel bálsamo de cariño. Por fin, con un reconfortante brazo rodeando los hombros de Jennsen, su madre la instó a ir hacia la puerta.</p>

<p>—Entra y sécate. Veo que tienes toda una captura. Haremos una buena cena y puedes contarme...</p>

<p>Jennsen arrastraba los pies.</p>

<p>—Madre, hay alguien conmigo.</p>

<p>La madre se detuvo, escudriñando de improviso el rostro de su hija, en busca de algún signo externo de la naturaleza y alcance del problema.</p>

<p>—¿Qué quieres decir? ¿A quién podrías tener contigo?</p>

<p>Jennsen señaló hacia atrás, en dirección al sendero.</p>

<p>—Espera ahí abajo. Le dije que esperara. Le dije que te preguntaría si podía dormir en la cueva con los animales...</p>

<p>—¿Qué? ¿Quedarse aquí? Jenn, ¿en qué estabas pensando? No podemos...</p>

<p>—Madre, por favor, escúchame. Algo terrible sucedió hoy. Sebastián...</p>

<p>—¿Sebastián?</p>

<p>Jennsen asintió.</p>

<p>—El hombre que ha venido conmigo. Sebastián me ayudó. Me tropecé con un soldado que cayó del camino..., de la senda elevada que rodea el lago.</p>

<p>El rostro de su madre se tornó lívido. No dijo nada.</p>

<p>Jennsen tomó aire para tranquilizarse y volvió a empezar.</p>

<p>—Encontré a un soldado d'haraniano muerto en el desfiladero que hay bajo el sendero elevado. No había más huellas... las busqué. Era un soldado extraordinariamente corpulento, e iba muy armado. Hacha de guerra, espada a la cadera, espada arada al hombro.</p>

<p>Su madre ladeó la cabeza con expresión admonitoria.</p>

<p>—¿Qué es lo que no me cuentas, Jenn?</p>

<p>Jennsen quería guardárselo hasta haber explicado lo de Sebastián, primero, pero su madre podía leerlo en sus ojos, oírlo en su voz. La terrible amenaza del pedazo de papel con las dos palabras en él parecía casi aullar su presencia desde el bolsillo.</p>

<p>—Madre, por favor, deja que lo cuente a mi modo.</p>

<p>Su madre poso una mano en una mejilla de la muchacha.</p>

<p>—Cuéntame, pues. A tu modo, si debes hacerlo así.</p>

<p>—Estaba registrando al soldado, buscando cualquier cosa importante. Y encontré algo. Pero entonces, este hombre, un viajero, apareció por sorpresa. Lo siento, madre, estaba asustada por la presencia del soldado y por lo que encontré, y no prestaba atención como debería haber hecho. Sé que me comporté estúpidamente.</p>

<p>La madre sonrió.</p>

<p>—No, criatura, todos tenemos descuidos. Nadie puede ser perfecto. Todos cometemos errores alguna vez. Eso no te hace estúpida. No digas eso.</p>

<p>—Bueno pues me sentí estúpida cuando él dijo algo y me giré en redondo, y allí estaba él. Yo había sacado ya el cuchillo, no obstante. —Su madre sonreía con una sonrisa de aprobación—. Él vio entonces que el hombre se había matado al caer. Él..., Sebastián, así se llama, dijo que si simplemente lo dejábamos allí, lo más probable sería que otros soldados lo encontraran y empezaran a hacer preguntas a todo el mundo y tal vez nos culparan por la muerte de su camarada.</p>

<p>—Ese hombre, Sebastián, parece saber de lo que habla.</p>

<p>—También pensé yo eso. Yo había tenido la intención de cubrir con algo al soldado muerto, intentar ocultarlo, pero era enorme; jamás lo habría podido arrastrar hasta una grieta yo sola. Sebastián se ofreció a ayudarme a enterrar el cuerpo. Juntos conseguimos arrastrarlo y dejarlo caer en una profunda hendidura en la roca. Lo tapamos a conciencia. Sebastián colocó unas cuantas piedras pesadas sobre la tierra que yo amontoné. Nadie lo encontrará.</p>

<p>Su madre pareció más aliviada.</p>

<p>—Eso fue sensato.</p>

<p>—Antes de enterrarlo, a Sebastián se le ocurrió que deberíamos tomar cualquier cosa de valor, en lugar dejar que se desperdiciara en el suelo.</p>

<p>—¿Eso se le ocurrió? —Enarcó una ceja.</p>

<p>Jennsen asintió. Extrajo el dinero del bolsillo, el bolsillo que no contenía el pedazo de papel, y lo dejó caer en la mano de su madre.</p>

<p>—Sebastián Insistió en que lo cogiera todo. Hay marcos de oro. No quiso ninguno.</p>

<p>La madre estudió la fortuna que tenía en la mano, luego eché una breve ojeada al sendero donde Sebastián aguardaba. Se inclinó más cerca.</p>

<p>—Jenn, si ha venido contigo, entonces a lo mejor piensa que pude recuperar el dinero en cualquier momento que elija. Eso le daría la oportunidad de parecer generoso y ganarse tu confianza... y todavía estar lo bastante cerca como para acabar haciéndose con el dinero cuando lo desee.</p>

<p>—También consideré eso.</p>

<p>El tono de su madre se suavizó.</p>

<p>—Jenn, no es culpa tuya... te he tenido tan protegida... pero tú no sabes cómo pueden ser los hombres.</p>

<p>Jennsen dejó que su mirada abandonara los ojos sagaces de su madre.</p>

<p>—Supongo que podría ser cierto, pero no lo creo.</p>

<p>—Y ¿por qué no?</p>

<p>Jennsen volvió a alzar la mirada, mirando con más intensidad en esta ocasión.</p>

<p>—Tiene fiebre, madre. No se encuentra bien. Se marchaba, sin pedir venir conmigo, en absoluto. Se despidió de mí. Con lo cansado y febril que está, temí que muriera bajo la lluvia esta noche. Lo detuve, le dije que si tú no tenías inconveniente podía dormir en la cueva con los animales, donde al menos estaría seco y caliente.</p>

<p>Tras un momento de silencio, añadió:</p>

<p>—Dijo que si no quieres a un desconocido cerca, lo comprenderá y seguirá su camino.</p>

<p>—¿Lo dijo? Vaya, Jenn, ese hombre o es muy honrado, o muy listo —Clavó en Jennsen una mirada muy decidida—. ¿Tú qué crees, eh?</p>

<p>Jennsen entrelazó los dedos.</p>

<p>—No lo sé, madre. Honradamente no lo sé. Me pregunté las mismas cosas que tú: realmente lo hice. —Entonces recordó—. Dijo que quería que tuvieras esto, de modo que no temieras tener a un desconocido durmiendo cerca.</p>

<p>Sacó el cuchillo con la funda de detrás del cinturón y se lo tendió a su madre. El mango de plata centelleó en la tenue luz amarilla procedente de la pequeña ventana que había detrás de su madre.</p>

<p>Con la mirada atónita, la mujer alzó despacio el arma con ambas manos mientras musitaba:</p>

<p>—Queridos espíritus...</p>

<p>—Lo sé —dijo Jennsen—. Casi lancé un aullido de pavor cuando lo vi. Sebastián dijo que era una arma magnífica, demasiado magnífica para enterrarla, y quiso que me la quedara. Él se quedó la espada corta del soldado y el hacha. Le dije que te daría esto. Dijo que esperaba que te ayudara a sentirte segura.</p>

<p>Su madre negó lentamente con la cabeza.</p>

<p>—Esto no me hace sentir segura en absoluto..., sabiendo que un hombre que lo llevaba estaba cerca de nosotras. Jenn, eso no me gusta nada. Nada de nada.</p>

<p>Los ojos de su madre mostraron que tenía preocupaciones mayores que el hombre que Jennsen había traído a casa con ella.</p>

<p>—Madre, Sebastián está enfermo. ¿Puede quedarse en la cueva? Le día entender que tenía más que temer de nosotras que nosotras de él.</p>

<p>Su madre alzó la vista por un momento con una sonrisa maliciosa.</p>

<p>—Buena chica.</p>

<p>Ambas sabían que para sobrevivir tenían que trabajar como un equipo bien compenetrado con una distribución de papeles que no había que discutir.</p>

<p>Soltó un suspiro, entonces, como abrumada por la carga de saber todas las cosas que su hija se perdía en la vida, y pasó una mano con ternura por los cabellos de Jennsen.</p>

<p>—De acuerdo, pequeña —dijo por fin—, le dejaremos que pase la noche.</p>

<p>—Y le daremos de comer. Le dije que tendría una comida caliente por ayudarme.</p>

<p>La cálida sonrisa de su madre se ensanchó.</p>

<p>—Y una comida, pues.</p>

<p>Sacó el cuchillo de la funda, por fin, y le dedicó una evaluación crítica, girándolo a un lado y al otro, mientras inspeccionaba el diseño. Comprobó el filo, y luego el peso. Lo hizo girar entre sus delgados dedos para familiarizarse con él.</p>

<p>Por último lo sostuvo sobre la palma extendida, contemplando la elaborada letra «R». Jennsen no podía imaginar qué pensamientos terribles —y recuerdos— debían de estar pasando por la mente de su madre mientras consideraba en silencio el emblema que representaba a la Casa de Rahl.</p>

<p>—Queridos espíritus —volvió a murmurar su madre para sí.</p>

<p>Jennsen no dijo nada. Lo comprendía perfectamente. Era un objeto terrible y malvado.</p>

<p>—Madre —murmuró Jennsen cuando su madre hubo contemplado el mango durante una eternidad—, casi ha oscurecido. ¿Puedo ir a buscar a Sebastián y llevarlo a la cueva?</p>

<p>Su madre deslizó la hoja dentro de la vaina, tratando de exorcizar los dolorosos recuerdos que el cuchillo le había traído.</p>

<p>—Sí, supongo que será mejor que vayas a buscarlo. Llévalo a la cueva. Enciéndele una fogata. Cocinaré unos peces y llevaré unas cuantas hierbas conmigo para ayudarlo a dormir a pesar de la fiebre. Aguarda allí con él hasta que yo salga. No le pierdas de vista. Comeremos allí con él. No lo quiero dentro de la casa.</p>

<p>Jennsen asintió. Tocó el brazo de su madre, deteniéndola antes de que pudiera entrar en la casa. Jennsen tenía una cosa más que contar. Deseó encarecidamente no tener que hacerlo. No quería acarrear a su madre tal preocupación, pero tenía que hacerlo.</p>

<p>—Madre —dijo con una voz que era apenas algo más que un susurro—, vamos a tener que marchamos de este lugar.</p>

<p>Su madre la miró sobresaltada.</p>

<p>—Encontré esto en los bolsillos del soldado d'haraniano.</p>

<p>Sacó el pedazo de papel, lo desdobló, y se lo tendió sobre la palma extendida.</p>

<p>La mirada de su madre asimiló las dos palabras del papel.</p>

<p>—Queridos espíritus... —fue todo lo que pudo decir.</p>

<p>Volvió la cabeza y miró a la casa, abarcándola toda, con los ojos repentinamente rebosantes de lágrimas. Jennsen sabía que su madre había llegado a considerar aquella casa como un hogar. Ella también.</p>

<p>—Queridos espíritus... —volvió a musitar la mujer para sí, sin saber qué otra cosa decir.</p>

<p>Jennsen se dijo que el peso de aquello podía superarla, y que su madre podría venirse abajo en medio de un llanto inconsolable. Eso era lo que Jennsen quería hacer. Ninguna lo hizo.</p>

<p>—Lo siento, pequeña.</p>

<p>A Jennsen le partió el corazón ver a su madre tan angustiada. Todo lo que Jennsen había echado de menos en la vida, su madre lo había echado de menos por partida doble. Una vez por ella y una por su hija. Por si eso fuera poco, su madre tenía que ser fuerte.</p>

<p>—Nos marcharemos en cuanto amanezca —le comunicó su madre—. Viajar de noche, y lloviendo, no nos haría ningún buen servicio. Tendremos que hallar un nuevo lugar en el que ocultarnos. Se está acercando demasiado a éste.</p>

<p>Los ojos de Jennsen se inundaron de lágrimas y su voz surgió con grandes dificultades:</p>

<p>—Lo siento tanto, mamá, siento dar tantos problemas.</p>

<p>Las lágrimas brotaron en un doloroso torrente. Arrugó el pedazo el papel al cerrar el puño.</p>

<p>—Lo siento tanto, mamá. Ojalá pudieras librarte de mí.</p>

<p>Su madre la tomó entre sus bracos, acunando la cabeza de la muchacha contra el hombro mientras lloraba.</p>

<p>—No, no, pequeña. Nunca digas eso. Eres mi luz, mi vida. Este problema lo causan otros, jamás te eches la culpa porque ellos sean malvados. Yo renunciaría a todo lo demás mil veces por ti, y luego otra vez, y lo haría dichosa.</p>

<p>A Jennsen le alegraba saber que jamás tendría hijos, pues sabía que carecía de la fortaleza de su madre. Se aferró con todas sus fuerzas a la única persona en el mundo que era un consuelo para ella. Pero entonces se apartó del abrazo de su madre.</p>

<p>—Mamá, Sebastián es de muy lejos. Me lo dijo. Dijo que es de más allá de D'Hara. Hay otros lugares... otras tierras. Las conoce. ¿No es eso maravilloso? Existe un lugar que no es D'Hara.</p>

<p>—Pero esos lugares están detrás de barreras y fronteras que no se pueden cruzar.</p>

<p>—Entonces ¿cómo es que él está aquí? Sin duda es posible, de lo contrario no podría haber viajado hasta aquí.</p>

<p>—¿Y Sebastián procede de una de estas otras tierras?</p>

<p>—Situada al sur, dijo.</p>

<p>—¿El sur? No veo cómo podría ser posible. ¿Estás segura de que dijo eso?</p>

<p>—Sí. —Jennsen añadió un firme asentimiento—. Dijo el sur. Sólo lo mencionó de pasada. No estoy segura de cómo es posible, pero ¿y si lo es? Madre, a lo mejor podría guiarnos hasta allí. Quizá, si se lo pidiéramos. nos guiaría fuera de esta tierra de pesadilla.</p>

<p>No obstante lo sensata que era su madre, Jennsen se dio cuenta de qué estaba considerando aquella idea disparatada. No era una locura..., su madre reflexionaba sobre ello, así que no podía ser una locura. Jennsen se sintió repentinamente inundada por la esperanzada sensación de que a lo mejor había dado con algo que las salvaría.</p>

<p>—¿Por qué haría él eso por nosotras?</p>

<p>—No lo sé. Ni siquiera sé si consideraría esa posibilidad, o qué querría a cambio. No le pregunté. Ni me atreví a mencionarlo hasta haber hablado contigo primero. Eso es parte del motivo por el que quería que se quedara aquí..., para que pudieras interrogarlo. Temí perder esta oportunidad de descubrir si es realmente posible.</p>

<p>Su madre volvió a pasear la mirada por la casa. Era diminuta, sólo una habitación, y no era nada elaborada —la habían construido ellas mismas con troncos—, pero era cálida, acogedora y seca. Resultaba aterrador pensar en ponerse en camino en pleno invierno. La alternativa de que las atraparan, no obstante, era mucho peor.</p>

<p>Jennsen sabía lo que sucedería si las atrapaban. La muerte no llegaría con rapidez. Si las cogían, la muerte sólo llegaría tras una tortura infinita.</p>

<p>Por fin, su madre tomó una decisión y habló:</p>

<p>—Ésa es una buena idea, Jenn. No sé si puede salir nada de tal idea, pero hablaremos con Sebastián y veremos. Una cosa es segura. Hemos de marchar. No podemos arriesgarnos a permanecer aquí hasta la primavera..., sí están tan cerca. Nos marcharemos al amanecer.</p>

<p>—Madre, ¿adónde iremos, esta vez, si Sebastián no quiere conducirnos fuera de D'Hara?</p>

<p>La mujer sonrió.</p>

<p>—Pequeña, el mundo es un lugar muy grande. No somos más que dos personas insignificantes. Simplemente volveremos a desaparecer. Sé que es duro, pero estamos juntas. Todo irá bien. Veremos nuevos paisajes. Algo más del mundo.</p>

<p>«Ahora, ve en busca de Sebastián y llévalo a la cueva. Empezaré a preparar la cena. Todos necesitaremos hacer una buena comida.</p>

<p>Jennsen besó rápidamente la mejilla de su madre antes de descender a toda velocidad por el sendero. Empezaba a llover, y estaba tan oscuro entre los árboles que apenas veía. Los árboles eran todos enormes soldados d'haranianos para ella, corpulentos, poderosos y sombríos. Sabía que tendría pesadillas tras haber visto a un auténtico soldado d'haraniano de cerca.</p>

<p>Sebastián seguía sentado en la roca, aguardando. Se puso en pie cuando ella apareció a todo correr.</p>

<p>—Mi madre dice que no tiene inconveniente en que duermas en la cueva con los animales. Ha empezado a cocinar el pescado para nosotros. Quiere conocerte.</p>

<p>Él parecía demasiado cansado para mostrarse feliz, pero consiguió mostrarle una apagada sonrisa, Jennsen lo agarró por la muñeca y lo instó a seguirla. El joven tiritaba ya debido a la lluvia, pero su brazo estaba caliente. Ella sabía que la fiebre era así. Uno tiritaba a pesar de estar ardiendo. Pero con algo de comida y hierbas y una buena noche de descanso, estaba segura de que no tardaría en encontrarse bien.</p>

<p>De lo que no estaba tan segura era de si las ayudaría.</p>

<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">

<p style="line-height:400%">5</p>

</h3>

<p style="margin-top:5%"><i>Betty</i>, su cabra de color castaño, observaba con atención desde su corral, expresando alguna que otra vez su descontento por compartir su hogar, mientras Jennsen acumulaba paja a toda prisa a un lado para el desconocido. Balando su disgusto,<i> Betty</i> se tranquilizó finalmente cuando Jennsen rascó con afecto las orejas de la nerviosa cabra, palmeó el hirsuto pelo que cubría su redondeado vientre, y luego le dio media zanahoria del montón que guardaba en una repisa elevada. La corta cola erguida de la cabra se agitó.</p>

<p>Sebastián se despojó de la capa y la mochila, pero se dejó puesto el cinturón con las armas recién adquiridas. Soltó el saco de dormir de debajo de la mochila y lo extendió sobre la alfombra de paja. No obstante los ruegos de la joven, se negó a tumbarse y descansar mientras ella se arrodillaba cerca de la entrada de la cueva y preparaba la fogata.</p>

<p>Mientras la ayudaba a amontonar astillas, ella vio gracias a la luz tenue que surgía de la ventana de la casa, situada al otro lado del claro, que el joven tenía el rostro cubierto de gotas de sudor. Sebastián raspó repetidamente una rama con su cuchillo, creando con rapidez un montón de fibras esponjosas; luego golpeó acero con pedernal varias veces, lanzando chispas a través de la oscuridad a la yesca que había creado. Sostuvo entre las manos ahuecadas la pelusa y con suaves soplidos alimentó las lentas llamas hasta que cobraron fuerza, entonces depositó la yesca encendida debajo de las astillas, donde las llamas crecieron rápidamente y cobraron vida. Las ramas soltaron una agradable fragancia a balsamina al arder.</p>

<p>Jennsen había estado pensando en correr a la casa, que no estaba lejos, para coger algunas brasas caliente con las que iniciar el fuego, pero él lo había encendido antes de que ella pudiera sugerirlo siquiera. Por el modo en que temblaba, imaginó que estaba impaciente por conseguir calor, incluso a pesar de estar ardiendo de fiebre. Jennsen podía oler el aroma del pescado friéndose que llegaba de la casa, y cuando el viento entre las ramas de las coníferas cesaba de vez en cuando, oía también el chisporroteo.</p>

<p>Las gallinas se aparraron de la creciente luz para refugiarse en las profundas sombras del fondo de la cueva. Las orejas de<i> Betty</i> se irguieron muy tiesas mientras observaba a Jennsen, en busca de cualquier indicio de que podría recibir otra zanahoria. La cola se meneaba con esperanzados arranques de energía.</p>

<p>La abertura en la montaña era simplemente un lugar del que, en alguna lejana época pasada, se había desprendido un bloque de roca, como un gigantesco diente de granito que se hubiera aflojado, para caer en picado ladera abajo y dejar una cavidad tras él. En la actualidad, crecían árboles abajo, entre una colección de tales peñascos caídos. La cueva sólo se adentraba unos seis metros, pero el saliente de roca de la entrada la resguardaba aún más y ayudaba a mantenerla seca. Jennsen era alta, pero el techo de la cueva era lo bastante elevado para que pudiera permanecer de pie en casi todas partes, y puesto que Sebastián sólo era un poco más alto que ella, las erizadas puntas de sus níveos cabellos, ahora de un tenue tono anaranjado a la luz de las llamas, no rozaron la parte superior cuando regresó a la parte posterior para recoger un poco de la leña seca amontonada allí. Las gallinas chillaron al verse molestadas, pero luego volvieron a apaciguarse.</p>

<p>Jennsen se acuclilló en el lado opuesto de la fogata, frente a Sebastián, de espaldas a la lluvia que había empezado a caer, de modo que pudiera ver el rostro del joven a la luz de las llamas. Tras un día bajo aquella gélida humedad, el calor del fuego era como un lujo. Sabía que más tarde o más temprano el invierno regresaría con creces. Por frio e incómodo que resultase el tiempo en aquellos momentos, empeoraría aún más.</p>

<p>Intentó no pensar en tener que abandonar su confortable hogar, en especial en esa época del año. Aunque, desde el mismo instante en que vio el pedazo de papel, había sabido que deberían hacerlo.</p>

<p>—¿Tienes hambre? —preguntó al joven.</p>

<p>—Me muero por comer —respondió él, mostrándose tan ansioso por disfrutar del pescado como<i> Betty</i> por una zanahoria. Los aromas del pescado también hacían resonar el estómago de Jennsen.</p>

<p>—Eso es bueno. Mi madre siempre dice que si estás enfermo, y tienes apetito, entonces no puede ser muy grave.</p>

<p>—Estaré perfectamente en un día o dos.</p>

<p>—Un descanso te sentará bien.</p>

<p>Jennsen extrajo su cuchillo de la funda que llevaba sujeta al cinturón.</p>

<p>—Nunca antes hemos permitido a nadie que se quedara. Comprenderás que tomaremos precauciones.</p>

<p>Pudo ver en los ojos del joven que éste no sabía de qué le hablaba, pero el dio a entender que comprendía su prudencia con un encogimiento de hombros.</p>

<p>El cuchillo de Jennsen no se parecía en nada a la magnífica arma que había llevado el soldado. Ellas no podían permitirse nada que se pareciera a aquel cuchillo. El suyo tenía un sencillo mango hecho de asta y la hoja no era gruesa, pero ella mantenía el filo afilado como una cuchilla.</p>

<p>Jennsen usó la hoja para efectuar un corte superficial a la parte interior del antebrazo. Frunciendo el entrecejo, Sebastián empezó a levantarse, para expresar una protesta, pero la mirada desafiante de la muchacha lo detuvo en seco antes de estar medio incorporado. Volvió a dejarse caer en el suelo y contempló con inquietud creciente como ella pasaba los costados de la hoja por las gotas carmesí de sangre que brotaban de la herida. La joven lo miró a los ojos otra vez antes de darle la espalda y acercarse más al borde de la cueva, donde la lluvia mojaba el suelo.</p>

<p>Con el cuchillo mojado en sangre, Jennsen dibujó un gran círculo. Notando que Sebastián tenía los ojos puestos en ella, pasó a continuación la punía de la ensangrentada hoja por la tierra mojada, dibujando un cuadrado, cuyas esquinas apenas tocaban el interior del círculo. Sin casi una pausa, dibujó un círculo más pequeño que tocaba los lados interiores del cuadrado.</p>

<p>Mientras trabajaba, murmuraba oraciones en voz baja, pidiendo a los buenos espíritus que guiaran su mano. Sabía que Sebastián podía oír su queda cantinela, pero que no comprendía las palabras. Se le ocurrió inesperadamente que debía de ser algo parecido a las voces que oía en su propia cabeza. A veces, cuando dibujaba el círculo exterior, oía el susurro de aquella voz sin vida que pronunciaba su nombre.</p>

<p>Abriendo los ojos tras la plegaria, dibujó una estrella de ocho puntas, los rayos extendiéndose a través del círculo interior, el cuadrado y luego el círculo exterior. Un rayo de cada dos cortaba una esquina del cuadrado.</p>

<p>Se decía que los rayos representaban el don del Creador, así que mientras dibujaba la estrella de ocho puntas, Jennsen siempre musitaba una plegaria de agradecimiento por el don de su madre.</p>

<p>Cuando acabó y alzó los ojos, su madre estaba de pie ante ella, como si hubiera surgido de las sombras, para ser iluminada por las saltarinas llamas de la hoguera situada detrás de Jennsen. A la luz de aquellas llamas, su madre era como una visión de algún espíritu extremadamente bello.</p>

<p>—¿Sabes qué representa este dibujo, joven? —preguntó la madre de Jennsen en una voz que apenas era más que un susurro.</p>

<p>Sebastián alzó los ojos para mirarla fijamente, del modo que la gente a menudo la miraba cuando la veía por primera vez. y negó con la cabeza.</p>

<p>—Una Gracia. Las han dibujado aquellos que poseen el don de la magia durante miles de años. Hay quien dice que desde los albores de la Creación misma. El círculo exterior representa el inicio de la eternidad del inframundo, el mundo de los muertos del Custodio. El círculo interior es la extensión que tiene el mundo de la vida. El cuadrado representa el velo que separa ambos mundos: la vida de la muerte. Los toca a ambos a veces. La estrella es la luz del don otorgado por el Creador mismo... magia... que se extiende a través de la vida y cruza al mundo de los muertos.</p>

<p>El fuego crepitó y siseó mientras la madre de Jennsen, como una especie de figura espectral, se alzaba sobre ambos. Sebastián no dijo nada. La madre de Jennsen había dicho la verdad, pero para transmitir una impresión que no era cierta.</p>

<p>—Mi hija ha dibujado esta Gracia como protección para ti mientras descansas esta noche, y como protección para nosotras. Hay otra ante la puerta de nuestra casa. —Dejó que el silencio se prolongara antes de añadir—: Sería desaconsejable cruzar cualquiera de ellas sin nuestro consentimiento.</p>

<p>—Comprendo, señora Daggett. —A la luz del luego, el rostro del joven no mostraba ninguna emoción.</p>

<p>Volvió los azules ojos hacia Jennsen, y un atisbo de sonrisa asomó a sus labios, incluso a pesar de que la expresión permaneció seria.</p>

<p>—Eres una mujer sorprendente, Jennsen Daggett. Una mujer de muchos misterios. Dormiré a salvo esta noche.</p>

<p>—Y bien —dijo la madre de Jennsen—. Además de la cena, he traído hierbas para que te ayuden a dormir.</p>

<p>La mujer, sosteniendo el cuenco lleno de pescado frito en una mano, posó una mano sobre el hombro de Jennsen y la llevó a la parte posterior de la hoguera para que se sentara junto a ella, en el lado opuesto al ocupado por Sebastián, A juzgar por la expresión grave del rostro de éste, la demostración había tenido el efecto deseado.</p>

<p>La madre de Jennsen echó una veloz mirada a su hija y le dedicó una sonrisa que Sebastián no podía ver. Jennsen lo había hecho bien.</p>

<p>Alargando el cuenco, su madre ofreció pescado a Sebastián, diciendo:</p>

<p>—Me gustaría darte las gracias, joven, por la ayuda que proporcionaste a Jennsen hoy.</p>

<p>—Sebastián, por favor.</p>

<p>—Eso me ha dicho Jennsen.</p>

<p>—Estuve encantado de ayudar. Me ayudaba a mí mismo, también, en realidad. No me gustaría tener a soldados d'haranianos persiguiéndome.</p>

<p>La mujer señaló con el dedo.</p>

<p>—Si quieres, éste de encima está recubierto con las hierbas que te ayudarán a dormir.</p>

<p>El joven usó su cuchillo para ensartar el trozo de pescado más oscuro, recubierto con las hierbas. Jennsen tomó otro con su cuchillo tras limpiar primero la hoja en su falda.</p>

<p>—Jennsen me dice que eres de fuera de D'Hara.</p>

<p>—Eso es cierto —respondió el, alzando los ojos mientras masticaba.</p>

<p>—Me resulta difícil de creer. D'Hara está bordeada por fronteras infranqueables. En toda mi vida no he sabido de nadie que fuera capaz de entrar, o abandonar D'Hara. ¿Cómo es posible, pues, que tú lo hayas hecho?</p>

<p>Con los dientes, Sebastián arrancó el pedazo de pescado recubierto de hierbas del cuchillo. Sopló para enfriar el bocado y señaló a su alrededor con el cuchillo mientras masticaba.</p>

<p>—¿Cuánto tiempo hace que estáis en este enorme bosque? ¿Sin ver gente? ¿Sin noticias?</p>

<p>—Varios años.</p>

<p>—Ya. Bueno, entonces, imagino que tiene sentido que no lo supierais, pero desde que estáis aquí, las barreras han caído.</p>

<p>Jennsen y su madre asimilaron ambas la sorprendente y casi incomprensible noticia en silencio. En ese silencio, ambas osaron empezar a imaginar las emocionantes posibilidades que esas palabras ofrecían. Por primera vez en la vida de Jennsen, la huida parecía concebible. El sueño imposible de una vida propia de improviso pareció cercano. Llevaban viajando y ocultándose toda su vida. Ahora parecía que el viaje podría estar cerca del final.</p>

<p>—Sebastián —dijo la madre de Jennsen—, ¿por qué ayudaste a Jennsen hoy?</p>

<p>—Me gusta ayudar a las personas. Ella necesitaba ayuda. Me di cuenta de lo mucho que aquel hombre la asustaba, incluso a pesar de estar muerto. —Sonrió a Jennsen—. Ella parecía agradable. Quise ayudarla. Además —admitió finalmente—, no siento demasiado cariño por los soldados d'haranianos.</p>

<p>Ella alzó el cuenco hacia él, Sebastián ensartó otro trozo de pescado.</p>

<p>—Señora Daggett, es probable que me quede dormido dentro de muy poco. ¿Por qué no me contáis que es lo que os ronda por la cabeza?</p>

<p>—Nos buscan los soldados d'haranianos.</p>

<p>—¿Por qué?</p>

<p>—Ésa es una historia para otra noche. Dependiendo del resultado de esta conversación, quizá aún puedas averiguarlo, pero por ahora todo lo que realmente importa es que nos buscan; a Jennsen más que a mí. Si los soldados d'haranianos nos atrapan, la asesinarán.</p>

<p>Su madre lo hacía parecer muy simple. Él no dejaría que fuera tan simple. Sería mucho más truculento que un mero asesinato. La muerte sería una recompensa obtenida sólo tras un suplicio inconcebible y una súplica infinita.</p>

<p>Sebastián dirigió una ojeada a Jennsen.</p>

<p>—No me gusta eso.</p>

<p>—Entonces los tres pensamos lo mismo —murmuró la madre.</p>

<p>—Por eso les gustan tanto esos cuchillos que siempre tienen a mano —dijo él.</p>

<p>—Por eso es —confirmó su madre.</p>

<p>—Así pues —siguió Sebastián—, temen que los soldados d'haranianos las encuentren. Los soldados d'haranianos no son precisamente algo poco común. El de hoy le dio un buen susto a Jennsen. ¿Por qué?</p>

<p>La muchacha añadió un grueso palo al fuego, encantada de que su madre fuera la que hablara.<i> Betty</i> baló pidiendo una zanahoria, o al menos atención. Las gallinas refunfuñaron por el ruido y la luz.</p>

<p>—Jennsen —dijo su madre—, muestra a Sebastián el trozo de papel que tenía el soldado d'haraniano.</p>

<p>Desconcertada, Jennsen aguardó hasta que los ojos de su madre giraron hacia ella. Intercambiaron una mirada que indicó a la joven que su madre estaba decidida a correr ese riesgo. Si querían intentarlo, entonces tenían al menos que contarle una parte.</p>

<p>Jennsen extrajo el arrugado pedazo de papel del bolsillo y se lo entregó a Sebastián.</p>

<p>—Encontré esto en el bolsillo de aquel soldado d'haraniano. —Tragó saliva ante el horrendo recuerdo—. Justo antes de que aparecieras.</p>