Annotation

Con esta novela concluye la magnífica trilogía sobre el rey Arturo y Ginebra iniciada con Ginebra y seguida por Lanzarote, publicadas en esta misma colección.

Arturo intenta designar a su hijo Mordred como heredero del trono, sin advertir que es un joven malvado y ansioso de venganza.

Galahad, hijo de Lanzarote, será finalmente el elegido. Pero la búsqueda final del santo Grial deparará un torrente de aventuras a todos los protagonistas...

Rosalind Miles

GALAHAD

EL HIJO DEL SANTO GRIAL

Trilogía de Ginebra III

Para el que oye el silencio

de las estrellas

Mapa de Gran Bretaña

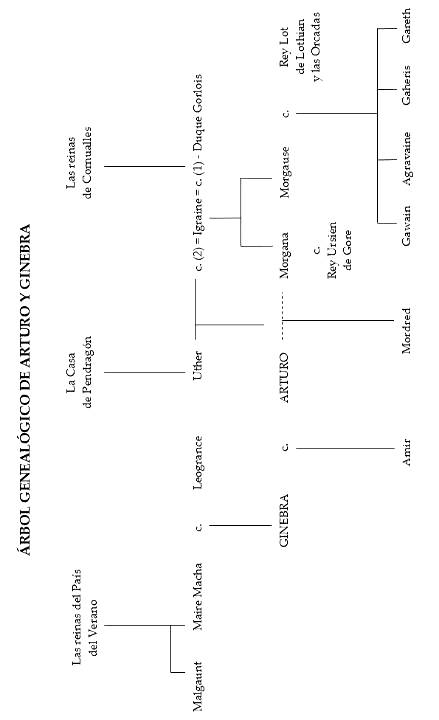

Árbol genealógico de Arturo y Ginebra

«Aconteció en los tiempos de Uther Pendragón, rey de toda Inglaterra, que se prendó de la reina de Cornualles, una hermosa dama llamada Igraine. Así pues, dio muerte al duque Garlois, esposo de Igraine, y Merlín lo llevó en presencia de Igraine al castillo de Tintagel, y Uther yació con ella, engendrando al niño que se llamaría Arturo.

»Después Uther tomó a la reina Igraine como esposa, y se deshizo de las dos hijas de ésta a su antojo. A la mayor, Morgause, la casó con Lot, monarca de Lothian y las Orcadas; a la menor la internó en un convento. Y como ésta aprendió allí mucho de nigromancia, la gente la llamaba hada Morgana.

»Y cuando la reina concibió a su hijo, el infante Arturo fue entregado a Merlín para que lo criara como si fuera suyo. Pero transcurridos dos años el rey Uther enfermó y murió, y sus enemigos usurparon su reino y se apropiaron de sus tierras. Y después de muchos años Merlín convocó a todos los nobles y vasallos en Londres para demostrar quién debía ser, por derecho propio, el heredero del trono, y Arturo arrancó la espada de la piedra.

»Y cuando Arturo era rey, sucedió que quiso tomar una esposa. Dijo a Merlín: "Amo a Ginebra de Camelot, que tiene en su casa la Tabla Redonda, y es la dama más bella y valiente de cuantas hoy viven." Y Merlín contestó: "Mi señor, si no la amarais tanto, os encontraría una damisela que os complacería más." Y Merlín advirtió al rey en secreto que sir Lanzarote se enamoraría de Ginebra, y ella a su vez le correspondería, pero el corazón del rey estaba ya decidido.

Así pues, contrajeron nupcias y gobernaron juntos con alborozo. Y de ellos nació un hijo, que Arturo llevó a la guerra, y el niño pereció porque a su edad no estaba aún preparado para esas lides.

»Más tarde el rey concibió un gran amor por su hermanastra el hada Morgana, hija de su madre, y yació con ella y engendró en ella un hijo llamado Mordred. Al descubrir que estaba encinta, Arturo la dio por esposa al rey Ursien de Gore. Y cuando ella alumbró al niño, Arturo ordenó que todos los recién nacidos fueran conducidos a alta mar en un barco. Y el barco naufragó y los niños se ahogaron, y se recobraron todos sus cuerpos salvo uno, el de Mordred, que nunca fue hallado.

»Y sir Lanzarote del Lago, hijo del rey Ban de Benoic, en Pequeña Bretaña, llegó a la corte, y superó a los demás hombres en todos los torneos y hechos de armas. En adelante, la reina lo tuvo en gran estima, y sir Lanzarote amó a la reina más que a cualquier otra de las damas que había conocido a lo largo de su vida.

»Aun así, por consideración y aprecio a Arturo, no podían abandonarse a los placeres de la carne ni mancillar la noble hermandad de los caballeros. Así que la reina dijo a Lanzarote: "Mi dulce y buen amigo, con todo el dolor de mi corazón, debo pediros que os vayáis."

»Y sir Lanzarote fue de acá para allá en busca de aventuras, y la reina se entregó de nuevo a su amor por el rey. Pero de tiempo en tiempo la falsa hechicera Morgana acechaba al rey para procurar su desdicha.

»Así y todo, el rey se esforzó para vivir en paz con los de su sangre, y deseó que sus dos hermanas estuvieran en paz con él. Con tal propósito, otorgó su favor, por encima de todos los demás caballeros de la Tabla Redonda, a los cuatro hijos de su hermana la reina Morgause: sir Gawain, sir Agravaine, sir Gaheris y sir Gareth. A pesar de ello, la maldad anidó en el corazón de sir Agravaine, que asesinó a sir Lamorak, paladín de su madre la reina de las Orcadas, y Morgause, al saberlo, se mesó los cabellos e hirió el rostro y murió. Tras lo cual sir Agravaine fue desterrado del reino hasta el final de sus días.

»Y aun siendo grande el amor entre Ginebra y el rey, nunca más concibieron un hijo. Recordó entonces Merlín al hijo extraviado de Arturo, y se propuso dar con el pequeño Mordred para que la Casa de Pendragón pudiera perpetuarse.

«Entretanto sir Lanzarote proseguía sus viajes, hasta que llegó a un lugar llamado Astolat, donde moraba una hermosa doncella que se prendó hasta tal punto de él que no veía más alternativa que casarse o morir por su amor. Ante lo cual la reina sucumbió a los celos, y fueron muchos sus padecimientos antes de descubrir la verdad.

»Y finalmente el amor que existía entre ellos no pudo contenerse más. Una afectuosa ternura fluyó entre la reina y su caballero, y gozaron el uno del otro grandemente, sin comparación. Aun así, en ningún momento olvidaron el amor que ambos sentían por el rey Arturo.

»Acaeció después que la Señora del Lago temió que las sagradas reliquias de Avalón pudieran ser robadas. Así pues, Ginebra juró hallar un lugar seguro donde ocultarlas, y sir Lanzarote emprendió la búsqueda. Y la búsqueda fue larga, y las reliquias se perdieron, y nunca supo la reina adonde se dirigía su caballero, ni dónde podía encontrarlo.

»Y también Merlín inició su propia búsqueda, y halló al pequeño Mordred, y lo condujo ante el rey Arturo, y el rey lo aceptó como hijo. Y transcurrieron los años, y Mordred se hizo hombre, y Ginebra tuvo noticia de una incipiente agitación en el reino...»

MORTE D'ARTHUR

1

Las torrenciales lluvias de marzo azotaban la ladera del monte. Pero en el corazón de la roca el ambiente permanecía seco y cálido. En el interior de la morada subterránea, bajo el alto techo abovedado, un sinfín de velas proyectaba su luz oscilante sobre las paredes, con colgaduras de terciopelo rojo sanguíneo recogidas mediante cordones de plata dorada. Cubrían el suelo de piedra alfombras orientales de colores ámbar y añil, granate, rosa y negro. En el hogar resplandecía y susurraba un tenue fuego, cuyo humo se elevaba hasta perderse en el vacío.

En el centro de la cámara, Merlín yacía en un peculiar triclinio, mirando fijamente el techo a través de los párpados cerrados. A su alcance había una varita mágica de madera de tejo dorado que vibraba por sí sola con un suave zumbido semejante al de una abeja. Merlín tenía las manos fláccidas a los costados, con las palmas hacia arriba y los dedos extendidos, prestas a atrapar sus sueños en cuanto aparecieran. En torno a su cabeza brillaba un semicírculo de velas, cuyas llamas temblaban y mudaban de color, anunciándole que el momento se acercaba.

—Sí, sí —musitó, tenso—. Estoy preparado. Venid a mí.

Súbitamente sus pulgares comenzaron a contraerse. Por un segundo su mente quedó en blanco para prevenirlo contra la atávica señal de peligro inminente. Encerró los pulgares en sus puños para contenerlos. Las contracciones se intensificaron.

—¡No! —gimió.

No, era todavía Merlín; no era posible. Con febril esfuerzo, recobró la serenidad necesaria para entrar en el sueño despierto, el sueño mágico que había aprendido de los druidas hacía mucho tiempo, disponiéndose a proyectar su espíritu al exterior del cuerpo como tantas otras veces. En cuanto diera aquel largo y difícil salto de fe, su ser espiritual penetraría en el plano astral y accedería a los secretos del Otro Mundo. Cuando tuviera que regresar, cuando su alma errante se sometiera de nuevo a las cadenas del cuerpo, sabría cómo afrontar lo que se avecinaba.

—¡Venid a mí! ¡Venid!

Sí, por fin.

Notaba el forcejeo de su alma por liberarse, deseosa de lanzarse al vacío. La transición se produciría de un momento a otro, sí, sí...

Merlín, Merlín, atended...

Una serie de dolores punzantes traspasó sus pulgares. Gimiendo, el viejo hechicero abrió los ojos y se obligó a incorporarse. Era ineludible. Su espíritu no alzaría el vuelo mientras aquella amenaza se cerniera sobre él. ¿Un mal inminente? ¿Dónde residía el peligro?

Bajando al suelo sus pies descarnados, se irguió con cierta dificultad y empezó a pasearse por su caverna, ajeno a la misteriosa belleza de la morada y los libros y tesoros que allí había acumulado a lo largo de los años. Mascullando y moviéndose de manera convulsiva, fue a detenerse por fin ante una cortina de seda colgada en la pared. Detrás había una lámina de cristal de forma irregular con un grueso marco. En sus tenebrosas profundidades vio agitarse un reflejo y se obligó a interrogar a la imprecisa silueta del interior.

—¿Peligro, pues? —preguntó entre dientes.

Peligro, fue la respuesta.

—¿Para Arturo?

Para Arturo.

Merlín enmudeció de miedo. ¿Cómo era posible? Había dejado a Arturo feliz y rebosante de salud hacía sólo tres lunas. Sin duda Arturo no era ya un joven, y el anciano hechicero detestaba las arrugas cada vez más pronunciadas en el rostro de su antiguo pupilo, por quien tanto afecto sentía, y las canas que se propagaban por su cabello. Pero para ser un caballero de más de cuarenta años, Arturo se conservaba espléndidamente. Su fornido cuerpo había salido casi indemne de torneos y batallas. Sus delicadas facciones mantenían la expresión afable que lo caracterizaba, y en sus ojos grises se apreciaba aún su natural bondad, y ahora mucha más sabiduría.

Arturo...

Con otra punzada en el corazón, Merlín evocó al muchacho que Arturo había sido. Jamás un joven más hermoso había hollado la tierra, a excepción de Uther Pendragón, padre de Arturo y pariente y querido señor de Merlín. Merlín interrumpió sus pensamientos, asaltado de nuevo por amargos recuerdos. En fin, Uther había bajado a los Infiernos hacía mucho tiempo. Todos se habían ido, todos los reyes de la casa de Pendragón. Ni el dolor ni el llanto los devolverían a la vida.

Pero Arturo...

Merlín observó otra vez la sombra vagamente perfilada en el espejo y se mesó los bucles largos y grises.

—¿Cómo puede estar Arturo afligido? —se lamentó—. Posee cuanto su corazón deseaba. Encontré al niño y lo llevé junto a él.

¿El niño?, objetó la imagen del cristal.

—Ya no es un niño, lo sé —replicó Merlín con vehemencia—. Es un hombre hecho y derecho. Pero ¿cómo puede venir de ahí el peligro? Arturo lo adora. Ahora Mordred lo es todo para él.

Pero la indistinta silueta vacilaba aún en el cristal.

El niño, el niño, el niño.

—¡Oh, Dioses! —exclamó Merlín, golpeándose la cabeza con los puños. Habían pasado veinte años desde que el joven Mordred dejó de ser niño. Si el niño en cuestión no era él, la silueta debía de referirse a otro niño que estaba por llegar.

¿Un hijo de Ginebra, quizá?

Merlín se apartó del espejo y se dejó caer en el triclinio. La reina no concebía un hijo desde hacía mucho tiempo, pero seguía en edad fértil. Muchas mujeres daban a luz después de los cuarenta, y ello era aún más probable en el caso de Ginebra, alta y bien formada, afortunada en la vida y el amor. ¿Podía ser de ella el niño que su espíritu anunciaba?

¡Oh, Dioses! En torno a su cabeza, las llamas de las velas palpitaron y adquirieron tonos azules y amarillos, remedando su angustia. ¡Sí, Ginebra, debería haberlo imaginado!

¡Ginebra!

El viejo hechicero dio rienda suelta a su cólera. ¡Si Arturo hubiera elegido a otra mujer por esposa! Podría haberse unido en matrimonio a una princesa cristiana, una muchacha dulce y callada, sumisa a sus designios como un pájaro enjaulado. Pero no, había tenido que escoger a una soberana con su propio reino, una mujer nacida y educada para gobernar. Una y otra vez Ginebra había cogido a Arturo por sorpresa. Y esta no sería la última.

—¿Cuánto tiempo más, Dioses? ¿Cuánto tiempo? —se quejó Merlín, golpeándose el pecho. ¿Cuándo se vería libre de la eterna misión de salvar a la Casa de Pendragón, asegurando su continuidad hasta que su nombre quedara grabado por siempre en las estrellas? Había hallado al hijo perdido y dado un heredero a Arturo. En esos momentos otro niño sería causa de gran confusión, o de algo peor. Un hijo varón incitaría a la rebelión e induciría a los nobles sin escrúpulos y los reyes desafectos a poner en tela de juicio el derecho de Mordred como legítimo heredero.

Y una hija...

Peor aún, mucho peor. Merlín se llevó las manos a la cabeza. El País del Verano había estado siempre bajo el reinado de una mujer. Ginebra era la última de un linaje que se remontaba hasta la Grande, la Diosa que había creado el mundo entero. Para quienes permanecían anclados en la antigua fe, una hija debería ser la sucesora al trono en virtud del derecho de matriarcado, nacería para asumir el mando. La hija de Ginebra prevalecería sobre el hijo de Arturo. Y la estirpe de Pendragón sería barrida, reducida a un mero parpadeo en el ojo infinito del tiempo.

—¡No!

Merlín deambuló a rastras por su caverna, maldiciendo y lamentándose hasta el agotamiento. Toda su vida, todas sus muchas vidas, había luchado por Pendragón, y siempre para acabar viendo amenazada su obra. Una vez más debía abandonar su refugio cálido y seguro y echarse al camino. Debía cerrar la puerta secreta de la ladera con poderosos sortilegios para que nadie irrumpiera en su guarida de la montaña. Los inclementes vientos azotarían sus costados desprotegidos y enmarañarían su larga melena, los grises bucles que con tanto cuidado peinaba y perfumaba a diario. Los aguaceros serían las únicas sábanas de su lecho; los fríos senderos, su única morada, compartida con la liebre y el búho de la medianoche; y nadie sabría cuándo podría regresar a casa.

Pero todo sería en beneficio de Arturo.

Y de su hijo.

Un rayo de esperanza iluminó el marchito corazón del anciano. Acaso Ginebra alumbrara a un hijo a imagen de Arturo, un muchacho de constitución robusta y cuerpo bien proporcionado, de cabellos relucientes y una sobrecogedora expresión de sinceridad en la mirada. Y quizá él, el viejo Merlín, pudiera quedarse al niño bajo su tutela, arrebatárselo a Ginebra como en otro tiempo había arrancado a Arturo de los brazos de su madre Igraine. En tal caso el futuro de Pendragón estaría asegurado. Y él, Merlín, asumiría la educación de un nuevo rey supremo.

—¡Sí!

El anciano se levantó de pronto lleno de entusiasmo. Echando atrás la cabeza, emitió un grito mudo. La mula blanca que pastaba en la ladera de la montaña lo oiría y se acercaría a la puerta. Llamar a la mula, vestirse con su indumentaria de viaje, reunir unos cuantos efectos personales... y pronto, muy pronto, estaría en camino, y lejos.

Lejos.

Notó reanimarse su viejo corazón ante la perspectiva. Fuera, al aire libre, vestido de verde con su varita mágica en la mano, volvería a formar parte del agreste bosque, a ser una más de las montaraces criaturas que siempre lo habían aceptado como una de ellas. Y sentía ya el reclamo del camino. Las vías de comunicación no eran a la sazón tan transitables como las calzadas por las que habían emprendido la retirada las legiones romanas, pero le servirían. Y ningún ser vivo, ni los Antiguos que crearon el mundo, conocía los tortuosos senderos y ocultas veredas tan bien como Merlín.

—En marcha, pues, viejo necio —se reprendió—. Vete ya, abandona tu plácido rincón al calor del fuego.

No había tiempo que perder si daba crédito a sus pulgares, si debía averiguar qué amenaza se cernía sobre Arturo y acudir una vez más al rescate del rey, si debía descubrir el significado del augurio y encontrar al niño.

Encontrar al niño.

Sí, ése era su cometido.

Con el pulso acelerado, Merlín inició los preparativos.

Avalón, Avalón, isla sagrada, hogar.

La niebla se aferraba a la ladera como un ser vivo. La figura embozada descendía con sumo cuidado pese a haber recorrido aquel mismo sendero un millar de veces. Cuando despuntara el alba, los colosales pinos y los plateados manzanos de la pendiente se verían con mayor claridad. Pero a esa hora, en la oscuridad previa al amanecer, debía confiar en sus pies, no en sus ojos, para hallar el camino.

Frente a ella, las aguas quietas del lago despedían un negro resplandor, eternas, impenetrables, palpitantes de vida. A su derecha, un solitario fanal señalaba el espigón donde aguardaban dos barqueros y un muchacho de cabellera desgreñada, contemplando los tres con actitud reverente a la figura cubierta con un velo mientras se aproximaba.

Los barqueros se acercaron a recibirla y le dirigieron un silencioso saludo con la mirada a través de tupidos flequillos de pelo negro. Cohibidos, la ayudaron a subir al bote y se pusieron en marcha con determinación, uno remando, otro impulsando el bote desde la popa con una pértiga, mientras el muchacho se afanaba en soltar y recoger las amarras. A continuación apagó el fanal, y la bruma nocturna los envolvió en su frío abrazo.

La barca avanzó a oscuras. Se oían sólo el chapoteo regular de los remos y el ululato de despedida de un ave acuática. La mujer, sentada en la proa, saboreaba el intenso olor a vida de aquellas aguas y miraba al frente sin miedo. A menudo viajeros incautos se perdían en el lago y bogaban en círculo hasta que la Grande se apiadaba de ellos y los convertía en aves de pantano condenadas a lamentar por siempre su desventura. Pero aquellos barqueros conocían las aguas del lago tan bien como los propios patos salvajes.

Detrás del bote una lluvia plateada salpicó la oscuridad cuando el barquero de mayor estatura extrajo su larga pértiga. Mantenía fijos en ella sus pequeños ojos, húmedos pero cordiales como los de un campañol. Ella le devolvió la mirada.

—¿Os envía la Señora? —preguntó el barquero en la tosca lengua de los Antiguos.

—En visita a la reina —confirmó la mujer. También su voz poseía la quebradiza cadencia propia de quien rara vez articula palabra.

Acuclillado en el fondo del bote, el muchacho la observaba con atención, ardiendo en deseos de hablar.

—¿Vais a Camelot?

En su imaginación, la mujer vio el gran castillo con sus numerosos estandartes de vivos colores, su ciudadela blanca y sus estilizados chapiteles, sus torres techadas de oro.

—Sí —asintió.

En la orilla opuesta otro fanal les hizo señas para indicarles el rumbo. Allí, en tierra firme, una joven vestida con pieles sujetaba una montura, una yegua pinta de ojos grandes y dóciles. Era lo mejor que podían proporcionarle, la mujer del velo bien lo sabía. Pero para la mensajera de la Señora nada era demasiado bueno. Subió a lomos del animal y cogió las riendas. La pequeña yegua volvió confiada la cabeza y preguntó sin palabras: ¿Adonde vamos? La amazona le acarició el cuello suave y caliente. Hasta el final, querida mía, fue su callada orden.

Uno por uno, los moradores del lago se desvanecieron en la creciente claridad del amanecer. Por un momento la viajera permaneció inmóvil, despidiéndose de las aguas quietas y refulgentes del lago, y de la isla verde que flotaba en la bruma, colmada de manzanos en flor y alegrada por los trinos de los pájaros.

—Adiós, Avalón.

Las palabras surgieron de su garganta como un conjuro. Luego se adentró en el alba con su montura a la vez que una bruma plateada la envolvía como un amante y la ocultaba a la vista de todos.

2

La hora había llegado. Gracias a Dios, por fin había llegado. El rey Pelles alzó la cabeza, apartándola de sus manos entrelazadas, y contempló las primeras luces con ciego júbilo. Tres días de ayuno y tres noches de oración le habían permitido por fin oír la palabra: la palabra de Dios, revelándole qué debía hacer.

Por la ventana de la cámara vio el cielo encapotado y lluvioso sobre el castillo, que amenazaba aguanieve antes de acabar el día. El tiempo era desapacible para primavera, pero el rey Pelles nunca prestaba atención a lo que el cielo pudiera deparar. Siempre hacía frío en el reino de Terre Foraine, incluso en los infrecuentes veranos cálidos en que el sol agostaba las flores doradas de la aulaga y caldeaba fugazmente aquellas tierras septentrionales barridas por los vientos.

Y dentro del castillo de Corbenic el frío era aún más intenso que fuera. Los viejos muros de piedra desprendían una frialdad húmeda, incluso a aquella altura, en el campanario cubierto de hiedra donde el rey tenía su refugio y mantenía al mundo a raya. Abajo, en las mazmorras donde se hallaban hacinados aquellos a quienes el rey odiaba, el agua rezumaba de las paredes de roca viva y un cieno verdoso se extendía por todas partes. Allí, en un mundo donde jamás penetraban los rayos del sol, había pozos sin fondo que abastecían a vivos y muertos, suministrando agua dulce al castillo en cantidad suficiente para resistir el asedio más largo y envolviendo los cuerpos de los condenados en un misericordioso abrazo final.

Desde su elevado refugio, donde no se oían los gritos ni los lamentos, el rey Pelles rezaba a menudo por las almas pecadoras de los cautivos a quienes se había visto obligado a encerrar por negarse a aceptar al Dios único y verdadero. Pero esa mañana no había lugar para ellos en sus pensamientos. Durante sus plegarias y meditaciones, transportado por la unión mística del ayuno voluntario y la falta de sueño, el rey había tenido la visión que anhelaba desde hacía tanto tiempo. Después de muchos años, había llegado el momento.

Se levantó con el vigor de un hombre de la mitad de su edad y se volvió hacia el otro ocupante del aposento. Su esquelético cuerpo se movía con renovada fuerza y sus ojos brillaban en el fondo de las cuencas de su rostro huesudo.

—¡Teófilo! —exclamó.

El monje, que dormitaba en un banco adosado a la pared, se puso en pie y se tambaleó por un instante.

—¿Mi señor?

—Una carta, Teófilo —anunció el rey con fervor—. He visto qué debemos hacer. Iremos a la corte. Debemos enviar un mensaje al rey Arturo de inmediato. Tomad el caballo más veloz de los establos.

—Mi señor.

Con una reverencia, el monje se retiró. El chacoloteo de sus sandalias se desvaneció escalera abajo. Pelles permaneció inmóvil, apretándose las sienes palpitantes con ambas manos.

—Oh, Padre celestial —oró—, ¿veremos por fin Tu llegada?

Acercándose apresuradamente a la mesa, cogió pluma y pergamino y empezó a escribir, sin preocuparse de si la tinta se secaba en la punta o si cada nueva pluma que usaba raspeaba más que la anterior. Por fin alzó en su mano la carta concluida.

—Bien —musitó—. Bien.

Llegó un leve sonido del otro lado de la puerta. Pelles reconoció aquellos pasos aun antes de oír la voz.

—Pasad, hija mía.

—Padre.

Siempre aquel tono quejumbroso en su voz, siempre, advirtió el rey Pelles por milésima vez. No tenía importancia. Ya lo perdería cuando acudieran a la corte.

—¿Sí, Elaine?

Entró una joven de rostro ovalado y pálido sobriamente vestida de gris. Era de la misma estatura que su padre, y había heredado también su complexión, delgada y huesuda. Tenía los pechos firmes y las caderas tan rectas que apenas se apreciaban. Pero por encima del cuello del vestido, semejante al hábito de una monja, asomaba una cara de facciones tan bellas que encandilarían a un santo, ojos de mirada soñadora, tez nacarina y unos rizos en las sienes tan suaves y rubios como los de un niño. Al verla, Pelles notó, como de costumbre, que el corazón le brincaba en el pecho y volvía a encogérsele al cabo de un instante. Su madre nunca moriría mientras Elaine viviera.

Su madre.

Pero ya era demasiado tarde para lamentarse de eso.

—¿Me habéis llamado, padre?

—Sí. —Pelles señaló el pergamino que tenía en la mano—. Ha llegado la hora.

Dios bendito, ¿había llegado por fin el momento que Elaine llevaba aguardando toda su vida? Aunque permaneció en silencio, el asombro se reflejó en su mirada.

Pelles cogió el lacre y se extrajo el sello real del esquelético dedo.

—¿Habéis hablado con el niño? —preguntó a su hija.

—No. —Elaine negó con la cabeza, ceñida por una toca—. Pero está preparado. Siempre lo ha sabido. —Su rostro se iluminó lentamente—. ¿Partimos, pues? ¿Cuándo? —Enfebrecida, comenzó a pensar en las tareas pendientes—. Debo...

—No debéis hacer nada —aseveró Pelles con serenidad.

Ajena a las palabras de su padre, Elaine dejó que su mente y su lengua se desbocaran.

—Necesitará una armadura nueva —dijo casi para sí— y un caballo mejor. El gris le ha hecho un buen servicio hasta ahora, pero necesitará una montura más digna de la corte del rey Arturo. —Soltó una desagradable risotada—. Y de la reina Ginebra. La reina verá...

—Hija, atendedme.

Al instante Elaine enmudeció y bajó la vista, advirtiendo un inequívoco tono de amenaza en la voz de su padre. Recordaba aún las puertas cerradas a cal y canto de su infancia y las plegarias y el llanto ahogado. Su madre estaba recluida por razones de salud, le decían; no se había recobrado del parto tras el nacimiento de Elaine. Pero un día dejaron de oírse los sollozos y súplicas. Entonces Elaine comprendió pese a su corta edad que su madre había muerto porque no deseaba vivir.

El rey Pelles la llevó a la capilla donde yacía su madre y la obligó a contemplar su cuerpo sin vida en el interior del féretro. Sujetándole las manos contra el rostro del cadáver, frío como el mármol, le explicó que su madre había defraudado al Señor y le arrancó la promesa de que ella nunca haría lo mismo. Con la voz empañada, Pelles estrechó a la niña y susurró que Dios la había llamado a ocupar el lugar de su madre.

Desde entonces Dios había llamado a Elaine muchas veces por mediación de su padre. Poco después de la muerte de su madre, en las visiones de una noche de llanto y ayuno, el rey previó un gran destino para ella si era capaz de someterse. Ése había sido el pecado de su madre, inculcó Pelles a Elaine, la incapacidad de ceder a los designios del Señor.

A partir de ese momento Pelles controló la vida de su hija noche y día. Elaine nunca debía abandonar el castillo, insistía el rey, porque estaba destinada a pertenecer a un solo hombre, y una virgen elegida por Dios debía mantenerse pura. Dormía en una habitación de la que sólo él poseía la llave, y todos los días la despertaban al amanecer para ayunar y rezar por el perdón de sus pecados. Elaine añoraba mucho a su madre y en sueños notaba un fugaz roce, un beso, pero su padre le decía que no confiara en ilusiones maléficas. Debía obedecerlo y someterse a él, ya que sólo él podía guiarla para cumplir su destino y la voluntad de Dios. Y justo era que la guiase, se decía ella quejumbrosamente intentando llenar el permanente vacío de su corazón. En Corbenic y en el vecino reino de Listinoise todos sabían que el rey Pelles era un elegido del Señor.

Y también ella había sido elegida, llegado el momento, para concebir al sagrado niño. Y ahora su hijo era el instrumento de la voluntad divina. La hora había llegado. Sintió henchirse de júbilo su corazón.

—Mandad, padre —dijo. Hizo una reverencia y agachó la cabeza.

Pelles aprobó la humilde actitud de su hija con un gesto de asentimiento.

—Llamad a la dama Brisein.

Se oyó un seco carraspeo procedente de la puerta.

—Estoy aquí, mi señor.

Una anciana entró en la cámara. Ajada por la edad, ocultaba su encorvada figura bajo un vestido y un manto de gruesa tela negra. Sin embargo sus movimientos inducían a pensar que aquel cuerpo de miembros largos había sido en otro tiempo tan ágil y flexible como una serpiente, y en sus ojos de azabache ardía un misterioso fuego. Al hablar, su voz reflejaba un vigor que discordaba con su decrépita apariencia y anticuada indumentaria.

—Estaba en el patio cuando ha bajado el hermano Teófilo, y él me ha puesto al corriente de vuestro propósito.

—¿Mi propósito? —exclamó el rey, enfervorizado—. ¡Mío no, dama Brisein, de Dios! Habéis estado al lado de mi hija desde que nació. Vos sabéis mejor que nadie que fue elegida para llevar en su vientre al niño sagrado, como cáliz de Dios aquí en la tierra.

Los negros ojos de la dama Brisein se posaron en Elaine como sanguijuelas.

—Y también crié a ese niño —agregó la anciana con su extraña voz imperiosa—. La voluntad de Dios hecha carne en este mundo.

—¡Sí, sí! —afirmó Pelles con vehemencia—. Y ahora es el propio Dios quien dirige nuestros esfuerzos. La verdad me fue revelada anoche después de tomar el bebedizo que me trajisteis para finalizar el ayuno.

Algo se agitó en las profundidades de los ojos oscuros de la mujer.

—Era sólo una tisana de hierba luisa, mi señor, simplemente eso. —Tras una breve pausa, añadió—: Mezclada con un par de hierbas más para darle sabor.

—¡Me abrió la mente, mi buena Brisein! —exclamó Pelles—. Vuestro leal y cristiano servicio me permitió escuchar las consignas del Señor.

La dama Brisein alzó las manos en un ademán de modesto alborozo.

—¡Alabado seáis, mi señor!

Observando con atención, Elaine se preguntó por qué su vieja aya no parecía sorprendida. Pero tanto ella como su padre conocían los caminos de Dios, se lamentó en lo más hondo de su insignificante alma. Ellos se cuentan realmente entre los escogidos del Señor mientras que yo, como mi padre no se cansa de repetir, no soy más que una mujer ignorante y pecadora. Por eso he tenido que expiar mis pecados ante él todas las noches durante tantos años de desdicha.

¡Pero ahora... ahora...!

En sus preciosos ojos brilló una nueva esperanza. Pronto también yo estaré entre los elegidos. Cuando llevemos al niño ante la reina, todos sabrán quién me eligió para sí, y verán que la reina no es la única mujer que ha tenido a su caballero.

Mi niño...

Mi caballero...

Amedrentada, sofocó en su interior aquellos pensamientos altivos y pecaminosos y trató de apaciguar los voraces anhelos de su alma. Hasta entonces debo doblegarme a la voluntad del Altísimo, como insiste mi padre. Pero cuando nos hallemos en presencia de la reina...

—¡Elaine!

—¿Sí, mi señor?

—¡Hija, escuchadme y obedeced!

—Os escucho, mi señor, os escucho.

Postrándose de rodillas, Elaine ocultó sus débiles esperanzas y acató una vez más la voluntad de su padre.

3

En Camelot, el sol salió tarde, envuelto en sangre. Una siniestra luz bañó la antigua ciudadela del País del Verano, tiñendo de rojo las murallas blancas que dominaban el valle. Un viento inclemente se filtraba por los rincones y arrastraba con un susurro las hojas caídas de los árboles. Corriendo de un lado a otro del castillo, los sirvientes coincidían en que todo aquello era un mal augurio. Si sir Gawain y sus hermanos pensaban que podían persuadir a la reina, estaban muy equivocados.

—Al rey, quizá sí —opinó el capitán de la guardia al final del turno de noche, y tomó un largo trago de su ponche de cerveza matutino—. Puede que convenzan al rey. Al fin y al cabo, son de su misma sangre, y sir Gawain siempre ha gozado del favor del rey. Pero a la reina... —Se interrumpió.

De pie alrededor del brasero en el rojo amanecer, los jóvenes soldados de la guardia escuchaban, esperando aprender. Para ellos, el rey y la reina eran personajes envueltos en un halo de misterio y dignos de un profundo respeto. Una mujer alta y hermosa vestida de blanco y oro, un hombre enorme y fornido ataviado de rojo y azul, eso era lo único que sabían. El capitán, en cambio, sabía más cosas, y parecía inclinado a contárselas.

—¿La reina? —lo incitó a seguir el más audaz del grupo—. ¿La reina Ginebra?

Sonriendo, el capitán rodeó la jarra de ponche con las manos para calentárselas, sin darse cuenta de que el bienestar que sintió de pronto procedía de su corazón.

—En el País del Verano hemos tenido reinas durante más de cinco mil años, y Ginebra ha sido la mejor de todas. Lleva veinte años reinando en Camelot... desde antes de que vos nacierais —añadió, mirando al soldado de menor edad, un joven todavía imberbe.

El muchacho se sonrojó al verse convertido en centro de atención.

—¿Y qué ocurre, pues, con sir Gawain? —quiso saber.

—Ah, nada, es un buen hombre. —El capitán rió entre dientes con expresión de complicidad—. Un tanto brusco, quizá, en particular con las mujeres, pero tan leal como el que más. Tanto él como sus hermanos.

Se produjo un silencio mientras los soldados recordaban a las tres poderosas figuras que habían entrado a caballo en el patio entre la bruma del amanecer.

—Pero si son leales al rey —comentó el joven guardia—, ¿qué pueden querer de él que no esté dispuesto a concederles?

El semblante del capitán se ensombreció.

—No preguntéis, muchacho —repuso con acritud—. No preguntéis.

Ginebra contemplaba el ígneo sol desde la ventana. Abajo, los campos y el bosque dormían aún bajo la fría bruma, y el pueblo se arracimaba al resguardo de las murallas del imponente castillo.

A sus espaldas oyó los pasos de su doncella, tan suaves y familiares como los de un gato.

—He preparado un vestido de más abrigo, mi señora. Hoy la sala de audiencias estará fría.

—Gracias, Ina.

Ginebra abandonó el mirador y volvió a entrar en la cámara de paredes blancas y techo bajo, los aposentos privados de las reinas del País del Verano desde tiempos inmemoriales. A un lado, relucían sobre una mesa sus perfumes y lociones: espliego, esencia de pachuli y aceite de almendras. Al fondo, en la oscuridad, se alzaba una maciza cama cuyo dosel presentaba los colores rojo y oro de la divisa real. Apoyado contra la pared, había un espejo grande y empañado, y los troncos de madera de manzano que ardían en la chimenea impregnaban el aire del aroma de la primavera.

En el centro de la estancia, Ina sostenía un largo vestido dorado con cuello blanco de piel y mangas que caían hasta el suelo. Observando aproximarse a Ginebra, la doncella se quedó maravillada una vez más. ¿Existiría otra mujer de la edad de Ginebra que pudiera jactarse de conservar el esbelto cuerpo de su juventud? Alta, dotada de una cadera amplia y generosos pechos, Ginebra no había perdido el fino talle que tanto había admirado Arturo cuando la conoció, como la propia reina había dicho a Ina en confianza por aquel entonces. Viéndola, nadie habría dicho que había alumbrado a un niño.

Lo había alumbrado y perdido. Y la reina se acercaba a la época de la vida en que no podría volver a concebir. ¿Acaso se debía a eso su aparente tristeza aquella mañana? ¿O era por el desagradable asunto de sir Gawain?

Un amor posesivo e intenso se adueñó del corazón de Ina. ¡Dioses del cielo, qué osadía la de aquel corpulento caballero! Pero de nada servía lamentar los designios de los Grandes. Briosamente, Ina deslizó el vestido sobre los hombros de Ginebra y le ajustó las mangas con fuertes tirones.

Ginebra percibió la devoción de Ina en sus enérgicos retoques y le dirigió una fugaz sonrisa. Personalmente, no sentía mucho interés por la imagen que el espejo le mostraba en ese momento, una figura alta con un vestido rojo de seda, un manto blanco y dorado, y alhajas de oro adornando el cuello, las muñecas y los estilizados dedos de ambas manos. Sabía que su rostro reflejaba la historia de su vida y que las arrugas dibujadas en el ángulo exterior de sus ojos revelaban sus cuarenta y tantos años. Pero se mantenía bastante bien para una mujer que había sobrellevado tantas desdichas.

—¿La corona, mi señora? —preguntó Ina. Situándose detrás de Ginebra, la doncella alzó los brazos y le colocó en la cabeza el aro de ópalo y oro—. ¡Perfecto! —susurró, embelesada. Su rostro pequeño se contrajo como un puño—. Espero que salgáis airosa de la audiencia, mi señora. Son rencorosos, esos hombres. Todos los hijos de Lot lo son.

—No todos —replicó Ginebra con expresión ceñuda—. Gawain fue el primer compañero del rey, y jura que será el último. Y también Gaheris y Gareth son hombres de honor.

Ina negó con la cabeza.

—Son orcadianos, mi señora —se limitó a decir—, hombres sanguinarios. Y bien sabéis qué desea Gawain ahora.

Un súbito desánimo asaltó a Ginebra.

—Sí, Ina, lo sé —musitó.

La sala de audiencias había ido llenándose paulatinamente a lo largo de la mañana, conforme corrió la voz de lo que se avecinaba. En esos instantes, ya cercano el mediodía, se arremolinaban en la majestuosa estancia ropajes de piel y terciopelo, rozándose con susurrantes sedas y plateadas cotas de malla. Dispersos entre los deslumbrantes hombres y mujeres de la nobleza se veían los toscos hábitos negros de numerosos monjes, moviéndose en pequeños grupos como nubes en un día soleado.

Frente al estrado con los tronos vacíos, de espaldas al público, se erguían tres enormes figuras. Sir Gawain y sus hermanos aguardaban en absoluto silencio al rey y la reina. Gawain desplazó el peso del cuerpo de una a otra pierna y ahogó un gemido. ¡Dioses, encontrad una solución favorable!, rogó con fervor. ¡No permitáis que cometa errores!

Pero ¿cómo podía cometerlos? Un visaje de ira se dibujó en su cara. Los lazos de sangre estaban por encima de todo. Los príncipes de las Orcadas eran cuatro, los cuatro hijos de Lot, y desde hacía diez años había sólo tres. Ya era hora de reparar la brecha abierta en la familia de las Orcadas.

Aunque los otros dos no opinaban lo mismo. Gawain dejó escapar un suspiro y lanzó un vistazo a Gaheris, de pie junto a él. En Gaheris, el tercero del clan, el cabello castaño rojizo de su madre había derivado hacia un vivo color rojo, y de la tez blanca de ella procedía la nívea palidez de él. Y sus ojos azules eran tan claros como el cielo matutino después de llover. Pero a la sazón una sombría expresión dominaba su semblante. Pues sus hermanos, como Gawain bien sabía, pensaban que estaba loco.

—¿Por qué removerlo todo de nuevo? —había protestado Gaheris—. Agravaine ya está bien donde está. ¿Por qué no dejarlo allí? No hará más que causar problemas si lográis que regrese.

Y también Gareth, el menor de los cuatro, movió su enorme y rubia cabeza en un temeroso gesto de negación y suplicó a Gawain que lo pensara mejor.

—Agravaine es un alborotador por naturaleza, hermano, de sobra lo sabéis.

Malditos sean los dos, clamó Gawain mudamente desde el fondo de su corazón. Yo soy el hermano mayor y el jefe del clan. Somos los hijos de Lot, y el rey Lot obró siempre según su voluntad. Tras dar vueltas y más vueltas, los pensamientos de Gawain regresaron al punto de partida: los lazos de sangre estaban por encima de todo. ¿Por qué tanta discusión, pues?

En las colosales puertas de bronce se reflejaron dos formas en medio de un borroso revuelo de rojo y oro.

—¡Atención! ¡Atención todos! —anunció de pronto el chambelán con voz potente, imponiéndose al murmullo de la muchedumbre—. ¡El rey y la reina! ¡Abrid paso al rey y la reina!

¡Cuánta gente!, pensó Ginebra. Aferrándose a la mano grande y reconfortante de Arturo, entró con él en la atestada sala. Nobles, caballeros y damas empujaban desde todas direcciones, y también los poderosos terratenientes y los reyes vasallos los recibieron con reverencias. Ginebra sonrió y devolvió los saludos inclinando la cabeza, advirtiendo la presencia de muchos rostros conocidos y pensando: ¡Cuánta gente! Hoy ha venido toda la corte.

Mientras atravesaban la sala, miró de reojo a Arturo, siempre complacida de tenerlo a su lado en tales ocasiones. Él la descubrió mirándolo y sonrió, y Ginebra sintió una vez más en su interior aquella repentina efusión de amor, aquella palpitación en su corazón. Gracias a los Dioses, se dijo, los años lo habían tratado bien. La expresión de dolor ya nunca abandonaría sus ojos, y la ilusión de la juventud había desaparecido de su semblante hacía mucho tiempo. Pero su mirada penetrante no había perdido un ápice de intensidad y su cabeza, apenas salpicada por algunas canas, llevaba sin esfuerzo la corona de Pendragón. La túnica de vivo color escarlata y la capa ondeante pendían de sus anchos hombros con la misma gracia de siempre, y la antigua espada de mando colgaba de un cinturón de igual diámetro que el que se ceñía en su juventud. Aún se ponía al frente de las tropas en la batalla y permanecía invicto en las justas. Viendo a todos los hombres presentes en la sala, no había la menor duda de quién era el rey.

Llamó su atención un grupo de hábitos monacales negros en la parte central de la sala. ¡Y qué numerosos son también los cristianos!, pensó Ginebra, reprimiendo un escalofrío de aversión. Cuando los hombres de Cristo trajeron su fe del este, contaban sólo con una mísera iglesia en Londres y se apiñaban en la cripta para darse calor. Ahora aquellos escasos precursores eran los líderes de su Iglesia y difundían la palabra de su Dios por todo lo largo y ancho de las islas brumosas. Londres, York y Canterbury eran sus bastiones, y reinos enteros se postraban de rodillas ante el Dios Padre.

Pero allí, en el País del Verano, seguía prevaleciendo la Diosa. Allí el pueblo veneraba a los Antiguos que habían creado el mundo y a la Grande que era la Madre de todos ellos. A Ella se remontaba la línea sucesoria de las reinas del País del Verano, manteniéndose el derecho del matriarcado. Aquél era un reino donde las mujeres nacían para gobernar. Los cristianos predicaban la soberanía de los hombres, pero llevaban años sin causar problemas a Ginebra. A decir verdad, la reina apenas notaba su presencia. Reconfortaban a Arturo, y para ella bastaba con eso.

Continuaron avanzando hacia el estrado. Frente a ellos, el intenso sol procedente de la ventana del fondo se proyectaba en encarnadas franjas sobre los tres hermanos de las Orcadas. Poco más allá, junto al trono de Arturo, se hallaban los tres caballeros acompañantes del rey, sir Kay, sir Bedivere y sir Lucan, cuyas atentas miradas revelaban sus presentimientos ante lo que se avecinaba. Detrás de ellos, Ginebra vio las cabezas blancas de dos caballeros de mayor edad, sir Niamh y sir Lovell, que habían servido a su madre. Eran los únicos caballeros de la difunta reina que aún vivían.

Entre ellos se encontraba un joven alto y sonriente, con cierto aire místico y magnífico con sus vestiduras azules y doradas, los colores de la realeza. La expresión de Arturo se iluminó al ver su atractivo rostro.

—¡Mordred! —exclamó.

Con garboso ademán, Mordred dio un paso al frente y saludó con una profunda reverencia. Si su deseo era poner de manifiesto que era el hijo del rey, pensó Ginebra sarcásticamente, lo había conseguido. Bajo la suntuosa capa y la exquisita túnica se dibujaba un cuerpo esbelto y musculoso y unas piernas de jinete. Gruesos brazaletes de oro rodeaban sus muñecas y una pequeña corona de oro sujetaba su espeso cabello negro azulado. Sus ojos poseían ese mismo color zafíreo, y su amplia y blanca sonrisa llegaba a todos los corazones en la corte.

Excepto a uno. Ginebra exhaló un suspiro entrecortado. Nunca había sentido aprecio por Mordred, y no lo sentiría en ese momento. Aquel joven era un recuerdo vivo de la traición de Arturo, cuando éste sucumbió a su hermanastra Morgana, que lo llevó hasta su lecho seduciéndolo mediante artes de hechicería. Mordred fue el resultado, un hijo de la lujuria. Ginebra había vencido la cólera hacía mucho tiempo, jurando aceptar al muchacho por amor a Arturo. De modo que durante muchos años había sonreído y guardado silencio, mientras Mordred crecía hasta convertirse en la mayor satisfacción de Arturo. Pero nunca había confiado en el hijo del hada Morgana.

Pero ¿qué había hecho Mordred para ganarse su desconfianza? Ginebra se contuvo. No ha hecho nada, ¿recuerdas? No es él la causa de tus actuales temores.

Ascendieron por los peldaños hasta el estrado y ocuparon sus tronos. Arturo se volvió y posó su mano en la de ella afectuosamente.

—No tengáis miedo, amor mío. Nada se hará contra vuestra voluntad, ni siquiera por los de mi sangre.

Ginebra inclinó la cabeza.

—Gracias, mi señor.

Arturo hizo una seña al chambelán.

—Comencemos.

Gawain se acercó al trono.

—Hace diez años, mi señor —empezó, respirando con dificultad—, desterrasteis a mi hermano Agravaine. Hemos venido a rogaros que le permitáis regresar a la corte.

—¿Indultar a Agravaine? —dijo Arturo con severidad.

Un murmullo recorrió la sala ante la mención de aquel nombre.

—Sí, mi señor. —Gawain enrojeció—. Ha pagado ya su deuda de sangre. Vaga desde hace años por tierras extranjeras. Y anhela ya volver a pisar su país natal.

—Gawain, vuestro hermano mató a un caballero de la Tabla Redonda, y ese delito se castiga con la muerte. —Con expresión sombría, Arturo movió la cabeza en dirección a Ginebra—. Sólo gracias a la intercesión de la reina se le conmutó esa pena por el destierro.

Ginebra cerró los puños, pensando: Y eso no significaba que diez años atrás hubiera sido bien recibido su regreso. Sólo con una condena de por vida puede pagarse otra vida.

—Mi señor, Agravaine se tropezó con Lamorak en plena noche —insistió Gawain con obstinación—. Actuó en defensa propia.

¿En defensa propia?, pensó Ginebra, indignada, agarrándose con fuerza a los fríos brazos de bronce del trono. Mentira, todo mentira, Gawain, y bien lo sabéis, digáis lo que digáis.

—Y la muerte de sir Lamorak no es lo único que pesará en la conciencia de Agravaine mientras viva. —En la voz de Arturo se percibía claramente el dolor del recuerdo—. ¿Acaso habéis olvidado la muerte de vuestra madre, la reina? La aflicción por la pérdida de Lamorak le costó también a ella la vida.

El carnoso rostro de Gawain enrojeció aún más a causa de la ira.

—Nuestra madre nos ocultó su amor por su caballero. Agravaine no pretendía matar a su elegido. Os aseguro que no hay motivos para que pague también por la muerte de nuestra madre. —Guardó silencio por un instante, creando sin proponérselo un ambiente de intensa expectación. Nadie se movió en la sala—. En cuanto a sir Lamorak... —Gawain lanzó un furioso suspiro—. Mi señor, todo el mundo sabe que mató a mi padre hace mucho tiempo. Nuestro hermano vio en ello una venganza de familia, una deuda justa. Y han pasado ya más de diez años desde entonces. Los muertos reposan en paz en sus tumbas. Permitid que mi hermano regrese y viva, os lo suplico. Ahora su mayor deseo es serviros.

Ginebra se inclinó hacia él. Quiere que su hermano vuelva, y eso lo comprendo, pensó. Pero hay algo más. Apretó la mano de Arturo. Arturo, Arturo, atended.

—Sir Gawain —dijo Ginebra con voz clara—, ya nos habéis explicado por qué, en vuestra opinión, debe volver Agravaine. —Hizo una pausa para mayor énfasis—. Pero ¿por qué precisamente ahora? ¿Por qué consideráis que éste debe ser el momento de su regreso?

Sin querer, Gawain lanzó una mirada a Mordred, de pie junto al trono de Arturo. Lo que yo pensaba, se dijo Ginebra, viendo confirmadas sus sospechas.

De pronto también Arturo frunció el entrecejo.

—Ya habéis oído a la reina, Gawain —prorrumpió, apartando su mano de la de Ginebra—. ¿Por qué ahora?

Gawain respiró hondo.

—Como todos sabemos, mi señor, el príncipe Mordred será armado caballero en Pentecostés. En mi juventud os juré lealtad y jamás os he defraudado. —Por un instante un destello de veneración tornó casi hermoso el rostro de Gawain—. Únicamente pido que me permitáis repetir ese juramento ante el príncipe Mordred, vuestro hijo. Y os ruego que mi hermano desterrado pueda hacerlo también.

¡Vaya, Gawain, muy astuto! Ginebra, inmóvil en el trono, dejó volar el pensamiento. Como todo el mundo sabe, el rey nombrará a Mordred su heredero en cuanto éste sea armado caballero. ¿Sois vos, Gawain, o vuestro maquinador hermano quien desea estar en esa ceremonia para recibir el sol naciente? ¿Planeáis incluso ayudar a nacer a ese nuevo sol, quizá? Observó los ojos de Gawain mientras éste posaba la mirada en Mordred y la dirigía de nuevo hacia Arturo. No, Gawain ama a Arturo. No tiene el menor deseo de ver a Mordred en su lugar. Si alguien alberga malas intenciones, ése es Agravaine. No debe volver.

Ginebra se inclinó hacia el trono contiguo.

—Arturo —dijo con tono apremiante.

Pero en los ojos de Arturo asomaban ya lágrimas de júbilo mientras alargaba el brazo en busca de la mano de Mordred.

—Tened en muy alta estima a estos buenos caballeros, hijo mío —aconsejó con la voz empañada—. Son de nuestra sangre. No tendremos otros como ellos.

Una fría certidumbre asaltó a Ginebra. Arturo se propone indultar a Agravaine, pensó, y agarró del brazo a su esposo.

—¡Aguardad, Arturo! Recordad su crimen.

De pronto una sensación de náusea le nubló la vista, y en medio de esa bruma vio aproximarse a Agravaine con su andar arrogante, mirando alrededor como un cazador tras su presa. Iba armado para el combate cuerpo a cuerpo, con una espada corta de temible aspecto, dagas al cinto y un escudo en el brazo izquierdo. Recorrió con sigilo los pasillos de palacio, sonriente y pálido como un espíritu vengador. Lo seguía un grupo de caballeros, todos armados para la matanza y sonriendo como él. Súbitamente Ginebra supo que se encaminaban hacia los aposentos de la reina, estaban ya ante la puerta, estaban allí...

—¡Ginebra!

Volvió en sí con un violento sobresalto. Arturo la observaba con una mezcla de inquietud y enojo. Mordred se inclinó sobre ella con visible preocupación.

—Gracias a los Dioses, mi señora —dijo—. Creíamos que os ocurría algo.

Ginebra alzó una mano para indicarle que se apartara.

—Arturo... —intentó decir con voz ronca.

El rey movió la cabeza en un gesto de negación.

—Ha llegado la hora del perdón, Ginebra. —Acercó la cabeza a la reina—. Si Gawain puede perdonar la muerte de su madre, también nosotros podemos.

Arturo, tened cuidado, pensó Ginebra. Los orcadianos no aman a nadie más que a sí mismos. Agravaine buscará el favor de Mordred, y os harán a un lado. Tomó aire.

—No confío en ellos, Arturo. —La sacudió otro repentino temblor. Y en Agravaine menos que en nadie, añadió para sí.

Pero Arturo le daba ya unas palmadas en la mano.

—Descuidad, Ginebra —dijo con tono tranquilizador—. ¿Cómo es eso que tantas veces os he oído decir? «¿Debemos buscar el amor y la comprensión, no el rencor ni el odio?»

—Eso es lo que la Señora enseña en Avalón —respondió Ginebra, aún aturdida—. «La religión debe ser bondad. La fe debe ser amor.»

—Que así sea, pues —afirmó Arturo, y rió entre dientes—. Y Agravaine debe regresar. —Una sonrisa de otros tiempos iluminó su cara de delicadas facciones—. Chambelán, sois testigo de nuestro real decreto —declaró—. Nuestro pariente Agravaine, desterrado hace más de diez años, queda ahora indultado.

Arturo, oh, Arturo, se dijo Ginebra, escuchando en silencio las sonoras frases de su esposo.

Sir Gawain abrazó a sus hermanos, y los tres lloraron de alegría. Arturo los contempló con una expresión radiante, primero a ellos y luego a toda la corte, regocijándose en su facultad para dispensar benevolencia.

Fuera, el sol se abría paso entre las nubes e inundaba la sala de haces de oro. A su pesar, Ginebra notó un resquicio de esperanza en su corazón. Acaso todo salga bien, se dijo.

Pero concluida la audiencia, hizo llamar a Ina, se despojó de uno de sus anillos y lo depositó en la palma de la mano de su doncella. Ina enarcó las cejas en un gesto de interrogación que ambas entendían.

—Sí —musitó Ginebra—. Mandad a alguien a buscar a Lanzarote.

4

Había un cielo aborregado, de color amarillo y aspecto untuoso. Las nubes se deslizaban y desgajaban, arrastradas por un viento de poniente, y no se veía ni rastro del sol. Bors salió al patio con paso firme. No necesitaba recrear la mirada en la pulcra plaza empedrada, las macizas torres y las altas almenas para saber que amaba aquel lugar como su propia vida. Joyous Garde era lo más parecido a un hogar que conocía. ¿Por qué debían marcharse?

A través del patio se acercaba una figura alta y delgada con una soñolienta sonrisa en el semblante. Como de costumbre, le brincó el corazón en el pecho al ver a su hermano, pese a que a menudo afirmaba con negro humor que debería haberlo ahogado al nacer. Desde muy temprana edad, Lionel había sido el más alto y apuesto de los dos, y también el mejor luchador con diferencia. Al lado de Lionel, rubio, risueño y desenvuelto, Bors pasaba casi inadvertido. Pero Bors sabía que las pocas personas que le importaban conocían bien su valía. Y miró a Lionel con intensa devoción y profundo orgullo.

Nada de lo cual saltaba a la vista en su lacónico saludo y ceñuda expresión.

—Y bien, hermano —dijo, lanzando una ojeada al inestable cielo—, ¿dónde está Lanzarote?

Lionel se detuvo. Sabía que a Bors no le gustaría el mensaje que debía transmitirle.

—Dice que partamos sin él, y ya nos alcanzará. —Observó el cielo—. Está pensando en la reina. Desea regresar a Camelot antes de lo previsto.

—Siendo así, hoy no lo veremos. —Con el rostro tenso, Bors giró sobre sus talones—. En marcha, pues.

¿Por qué Bors estaba siempre irritado?, se preguntó Lionel con pesar mientras se disponían a irse. Lanzarote amaba a la reina desde hacía años. Eso nunca cambiaría.

Y conocía la razón. Ninguna otra mujer poseía aquel aire de primavera temprana, aquella desbordante capacidad de amor y esperanza. Incluso los años la favorecían, las pequeñas huellas del dolor en torno a los ojos, las arrugas que conferían a su mirada una profundidad inquietante. Hallarse junto a ella era sentir el baile de la lluvia en el viento, ver el centro dorado del amanecer en verano, compartir el festín de las almas ávidas en el gran salón por la noche a la luz de las velas y con la última copa de vino. Hablar con ella era como abrir los pétalos de una rosa. Una sensación de fervor iluminó el espíritu de Lionel como una sonrisa. Sí, entendía por qué Lanzarote amaba a Ginebra.

Sabía asimismo que Bors nunca lo comprendería. Para Bors, Ginebra había hechizado a Lanzarote, aprovechándose de su juventud. Bors jamás habría elegido para su primo por amante a aquella reina adorable y perturbadora.

Hombro con hombro, avanzaron por el resbaladizo empedrado hacia el patio inferior. El castillo era un hervidero de gente. Caballeros y criados los saludaban al pasar. Finalmente Bors rompió el silencio, como Lionel esperaba.

—¿Por qué tiene Lanzarote tanta prisa por partir? ¿Os lo ha dicho?

—No. Pero ya sabéis que la reina aguarda con desasosiego el día en que Mordred será armado caballero. Probablemente Lanzarote está preocupado por eso.

—Ginebra simplemente envidia a Mordred por la influencia que ejerce sobre el rey —prorrumpió Bors—. Será armado caballero, y se nos ha ordenado a todos que asistamos a la ceremonia. ¿Qué demonios puede hacer Lanzarote respecto a eso?

Lionel dejó escapar un cauto susurro de asentimiento.

—Nada, hermano. —Era consciente del malestar de Bors por verse obligado a abandonar Joyous Garde y no quería exasperarlo aún más saliendo en defensa de Ginebra—. Bueno, ¿adonde cabalgaremos hoy?

En el patio inferior, más de veinte caballos de ojos brillantes asomaban impacientes la cabeza por encima de las puertas de sus cuadras y resoplaban como si dijeran «Elegidme a mí.» Nubes blancas y rosadas flotaban sobre las altas almenas y las murallas del castillo resplandecían bajo la luz de la mañana. Bors sonreía. ¿Hubieran imaginado siquiera al llegar de Francia que Lanzarote tendría un castillo tan magnífico, una propiedad tan imponente? Pero Joyous Garde le pertenecía por su valor y fortaleza. Lo había conquistado ateniéndose al código de la caballería y las reglas de la guerra.

—¿Estáis listo, hermano? —preguntó Lionel, señalando con el mentón hacia el lado opuesto del patio.

Bajo la mirada atenta del caballerizo mayor, los mozos sacaban de los establos a los dos animales escogidos para el paseo, un cerril corcel negro y una yegua de aspecto dócil.

—El gran zaino da mucho trabajo, eso es innegable —explicó el caballerizo efusivamente—. Es aún muy joven, y sir Lanzarote lo quiere sin desbravar. Pero necesita ejercicio. —Miró con optimismo a los dos hermanos—. Sin duda ofrecerá un paseo interesante a quien lo monte.

Bors se echó a reír, notando mejorar su ánimo.

—Os cedo a esa bestia negra, hermano. Yo me quedaré con la pequeña yegua.

Dirigió un vistazo al cielo. Los vientos de primera hora de la mañana habían cesado su atormentada persecución y un tenue sol de primavera penetraba a través de las nubes. Bors observó de soslayo a Lionel, alegrándose de ver la sonrisa de su hermano. Acaso todo saliera bien. Acaso las cosas salieran bien.

¿Agravaine indultado?

Sintiendo un martilleo en la cabeza, Ginebra abandonó la sala de audiencias con Arturo en medio del rumor de voces de la multitud. Veía ya a Gawain y sus hermanos marcharse en dirección al patio con zancadas largas e impacientes. Un instante después oyó alejarse sus caballos al galope, los cascos resbalando en el empedrado por la premura de los jinetes. No tardarían en llegar a la costa y reunirse con Agravaine, dondequiera que se hallara oculto. Así que ya habíais dado órdenes de partir, Gawain. Aun antes de la audiencia sabíais que Arturo accedería a vuestra súplica, fuera cual fuera mi opinión.

Notó intensificarse el martilleo de su cabeza, y ya en el patio agradeció la fresca caricia del aire en su piel ardiente. El rojo amanecer había dado paso a un mediodía perfecto, con un cielo de color nomeolvides salpicado de diminutas nubes blancas.

Arturo sonrió.

—Sería un pecado desperdiciar un día tan espléndido. —Apretó la mano de la reina—. Con vuestro permiso, Ginebra, saldré a cazar al sur del castillo y después proseguiré la partida en el Bosque Profundo.

Kay intervino sin darle tiempo a responder.

—Pero regresaremos antes del anochecer, ¿no, mi señor?

—¡Por todos los Dioses, Kay! —Arturo soltó una carcajada al ver el ceño de Kay—. A menudo dormíamos al raso cuando éramos jóvenes. Supongo que no somos aún demasiado viejos para volver a hacerlo.

—Claro que no, mi señor —masculló el leal Bedivere, cuyo ligero dejo delataba todavía, después de tanto tiempo, su origen galés.

Riendo, Lucan echó atrás sus cabellos rubios como el oro y se acercó al rey. Tanto él como Bedivere conocían los dolores que ocasionaba aún a Kay la herida de la pierna, recibida hacía ya años.

—Mi señor, Pentecostés se nos echa encima, y uno de nosotros debería quedarse para supervisar los preparativos del festejo. —Señaló con la cabeza a Mordred, que permanecía en silencio junto a Arturo—. Si deseáis que todo salga bien cuando vuestro hijo sea armado caballero, quizá sea conveniente que Kay vuelva al castillo después de la cacería para cerciorarse de que las cosas marchan como es debido.

—¿Para la ceremonia, queréis decir? Sí, tenéis razón —exclamó Arturo—. Deseo que todo esté en orden para satisfacción de mi hijo. —Se volvió hacia Mordred con cara de adoración—. Mi hijo —repitió con voz casi inaudible.

Un vivo dolor traspasó el corazón de Ginebra al percibir la admirativa expresión de su esposo. Arturo, habría deseado decir, recordad a Amir. También nosotros tuvimos un hijo. Amor mío, no os vayáis de casa; quedaos a mi lado.

Arturo le cogió la mano y se la llevó a los labios.

—Ciertamente soy un hombre bienaventurado —declaró, radiante—, teniendo tal hijo, tales caballeros y tal reina. ¡Adiós, mi señora!

Tras una elegante reverencia se marchó.

Agravaine indultado.

Y Arturo dice «mi hijo Mordred, mi único hijo...».

Colérica, Ginebra entró con paso enérgico en los reales aposentos, sumida en sus cavilaciones. En cuanto cruzó la puerta, oyó la voz de Ina.

—Mi señora, una mensajera ha venido de Avalón.

Ginebra se detuvo al instante.

—¿Cómo?

—Es la doncella mayor de la Señora, la sacerdotisa Nemue.

—¿Dónde está?

—En la orilla del río, ha dicho. Allí os espera.

Fuera del castillo, el tortuoso camino atravesaba el pueblo y se ensanchaba al llegar al llano. En el prado ribereño, botones de oro y cardaminas salpicaban la hierba.

La ondulada superficie del agua fluía plácidamente bajo el sol de mediodía. En la margen opuesta, dos cisnes entrelazaban sus cuellos largos y blancos en actitud amorosa. Los cisnes se emparejan de por vida, pensó, y languidecen cuando los separan, como los amantes. Inhaló el aroma de aquella agua llena de vida, y un latente y familiar dolor se apoderó de su corazón. Oh, Lanzarote.

En la orilla, grupos de sauces lloraban sobre el río, hendiendo la lenta corriente con sus dedos largos y verdes. Casi invisible entre los árboles, la sacerdotisa se hallaba de pie con la mirada fija en el río, absorta en sus pensamientos. Ataviada con ligeras vestiduras de cambiantes tonalidades de gris y verde, se había despojado del velo que normalmente cubría su cabeza y sus facciones aparecían transfiguradas por la luz moteada que se filtraba entre las ramas. Su tez poseía la luminosa palidez de quienes pasan mucho tiempo bajo tierra y sus ojos eran tan claros como las aguas del lago. Ginebra se detuvo. ¿Cuántos años habían pasado desde su juventud en Avalón, cuando Nemue era la primera de las doncellas? El tiempo se desvaneció cuando Ginebra volvió a ver la figura etérea y erguida envuelta en resplandeciente seda, el brillante cabello que caía como una cascada hasta el dorado bastón de madera de manzano que empuñaba.

Ginebra corrió hasta ella.

—Estáis lejos de Avalón, pero nos alegra teneros aquí.

La sacerdotisa señaló hacia el río y clavó la mirada en Ginebra.

—Al final, todos los ríos van a parar a Avalón.

Su voz era tan fría como el agua recién salida de un manantial y sus palabras golpeaban el oído como gotas de lluvia. Ginebra asintió con la cabeza esforzándose por dominar su creciente inquietud. La doncella mayor era más alta de lo que Ginebra recordaba, y más profunda la bondad de su mirada. Muy pronto, cuando su poder y su belleza fueran insoportables a la vista, Nemue debería cubrirse el rostro. Ginebra contuvo la respiración. ¿Acaso Nemue estaba transformándose para ocupar el lugar de la Señora?

La sacerdotisa le leyó el pensamiento.

—La Señora es la de siempre —dijo con delicadeza—. No es ese el motivo de nuestra preocupación.

Otra posibilidad cobró forma de pronto en la mente de Ginebra.

—¿Se debe a los cristianos?

—Sí. —Nemue desvió la mirada—. Nuevamente planean edificar en Avalón.

—¡Dioses del cielo! —exclamó Ginebra con voz ahogada—. Tienen sus celdas, sus almacenes, su iglesia, ¿qué más quieren?

—Una nueva iglesia, una gran iglesia de piedra, para pregonar su gloria a los cuatro vientos.

—¿Dónde?

El rostro de Nemue, blanco como un nenúfar, se tensó.

—En lo alto del Tor.

—¿Cómo? —Oh Diosa, oh Madre, no. ¿Sobre el cuerpo de la Madre que yacía dormida? ¿Profanando los costados verdes de la Madre con sus muros de adobe? Ginebra reprimió la ira—. ¿Han empezado ya a talar los manzanos?

Nemue movió la cabeza en un gesto de negación, y todo un mundo de ancestral tristeza asomó a su semblante.

—Las flores se marchitan en Avalón. Mueren los árboles, y pronto no existirán manzanares. —La sacerdotisa hizo una pausa—. La Señora se ha planteado llevarse Avalón al mundo entre los mundos. Pero el espíritu de la Madre nunca abandonará la Isla Sagrada. —La voz de Nemue subió de volumen a medida que hablaba—. Dentro de un millar de años se conocerá aún a la Señora y a la Gran Diosa a quien sirvió. Nuestra fe, basada en el amor y la verdad, jamás se extinguirá. Pero os repito, Ginebra, que eso no os atañe.

Ginebra se esforzó por obedecer la voluntad de la sacerdotisa.

—Os escucho. Hablad.

Nemue volvió la cabeza en otra dirección.

—¿Cuándo visteis por última vez a vuestro caballero?

¿Lanzarote?, se preguntó Ginebra. No sabía qué esperaba oír, pero desde luego aquello la cogió por sorpresa.

—Hace mucho tiempo —susurró finalmente. Demasiado tiempo, pensó.

—¿Está en Joyous Garde?

Ginebra asintió.

—Vendrá en Pentecostés para asistir al festejo de los caballeros y la ceremonia en que Mordred velará las armas. —Ginebra cerró los ojos—. Pero hasta entonces, por amor a Arturo... —Fue incapaz de continuar, pero las frases se formaron con toda claridad en su mente: Por el amor que siento por Arturo, nuestras vidas deben permanecer separadas. Nuestro amor lo avergonzaría ante la corte. Así pues, Lanzarote se retira a sus posesiones para mantener alta la honra. Y cuando nos encontramos, nuestro amor arde aún con mayor intensidad que antes—. ¿Por qué lo preguntáis? —dijo Ginebra con el corazón encogido—. ¿Ha vaticinado la Señora que algún peligro se cierne sobre él?

—Quizá. —Nemue fijó la mirada en el rostro de Ginebra—. Ha llegado a conocimiento de la Señora que las reliquias han salido de su escondrijo.

¡Las reliquias!

A Ginebra se le cortó la respiración. Cerrando los ojos, volvió a ver los antiguos tesoros de la Diosa, los objetos sagrados de su veneración desde el origen de los tiempos. Durante su juventud en Avalón, ella había sido una de las pocas privilegiadas que vieron las cuatro antiguas piezas de oro macizo escondidas en lo más hondo de la cueva secreta: la gran fuente de la abundancia, la copa de la amistad con dos asas, la espada de la justicia y la lanza de la defensa.

—Las reliquias —repitió, tratando de recobrar la serenidad—. ¿Han sido halladas?

—No. Nadie ha vuelto a verlas desde que desaparecieron. Pero la Señora me envía a deciros que debéis hablar con vuestro caballero y obrar con cautela.

—¿Hablar de qué? Nos contó ya cuanto sabía.

Nemue le dirigió una extraña mirada.

—Nos contó cuanto creía saber. —La sacerdotisa se llevó la mano a una bolsa de terciopelo que llevaba prendida a la cintura—. La Señora os manda esto. Usadlo cuando venga Lanzarote.

Ginebra cogió el arrugado objeto y comenzó a pasearse de un lado a otro.

—¿Qué puede decirnos ahora, después de tanto tiempo? Han pasado ya diez años... no, doce, o quizá más. Ya sabéis cuánto tiempo dedicó a buscar las reliquias cuando se perdieron. A estas alturas no debe quedar rastro alguno de ellas.

—Al contrario.

Ante los ojos de Ginebra, la figura de Nemue empezó a brillar y expandirse, y su resplandor eclipsó el cielo.

—En doce años muchas cosas crecen, y antiguos secretos salen a la luz. —La sacerdotisa alzó un brazo, y su dedo extendido añadió énfasis a cada palabra—. Hablad con vuestro caballero. Averiguad qué semilla plantó, y qué ha crecido sin ser visto en la oscura sima del tiempo. ¿Decís que estará aquí en Pentecostés? Pues hablad con él entonces.

5

Ensombrecido por los tejos y empapado por un repentino chubasco de primavera, el camposanto se veía fresco y radiante bajo la luz de la mañana. El joven monje avanzó con cuidado sobre las resbaladizas piedras y entró silenciosamente en la celda del abad.

En el reducido espacio se respiraba el olor acre de continuadas horas de encierro y trabajo. Como el monje sabía, el abad permanecía encorvado sobre su mesa desde las vísperas. Los candiles habían ardido hasta el amanecer, y el hedor a rancio del sebo consumido flotaba aún en torno al padre abad. ¿Cuándo dormía?, se preguntó el monje, pero de inmediato alejó ese pensamiento de su cabeza. Mientras los demás oraban, su superior bregaba sin descanso.

El monje dejó escapar un ligero carraspeo.

—Padre, el emisario de Roma ha llegado. Ahora se encuentra en el pabellón de huéspedes.

—¿De Roma? —El abad apartó la mirada de sus papeles y, frotándose los ojos con los dedos de una mano en actitud de desconcierto, levantó la dolorida cabeza. Llevaba tantos años concentrando sus esfuerzos en aquellas islas frías y húmedas que casi había olvidado la querida ciudad de la Madre Iglesia con sus sombrías callejas y sus plazas bañadas por el sol—. ¿El legado pontificio? Decidle que ahora mismo voy a recibirlo.

—Sí, padre —respondió el monje, y se retiró con una reverencia.

El abad se quedó en la silla por un instante poniendo sus pensamientos en orden. ¿Dominico aquí? Alabado sea el Señor. El consejero del Papa no podía haber venido en momento más oportuno.

Se puso en pie y abandonó la celda. Fuera, la hierba del camposanto estaba limpia y muy verde y las gotas de lluvia pendían aún como cristales de las hojas de los árboles. Apresurándose, el abad respiró hondo y dio sinceras gracias. Era siempre un placer salir de la estrecha celda de piedra y ver la luz del día. Frente a él, el pabellón de los huéspedes de la abadía, de paredes blancas y escasa altura, presentaba un aspecto acogedor a la sombra de la iglesia. Algunos de los monjes de menor edad rodeaban al recién llegado, ayudándolo a bajar de la mula y descargar el equipaje del percherón. El abad apretó el paso. Sí, era un auténtico placer tener allí a su viejo amigo.

Aun así, ¿qué era en realidad Domenico, un amigo o un adversario? Ambos trabajaban al servicio de Dios desde hacía décadas, pero los puntos de vista de Londres y Roma no siempre coincidían. Y Domenico era la voz de Roma, el susurro papal transmitido desde el mismísimo trono de san Pedro. Durante años el abad se había opuesto a los intentos de Roma para trasladarlo de Londres a York o Canterbury e instalarlo en uno de los altos cargos de las islas. ¿Acaso sería esa misión lo que había llevado allí una vez más a su antiguo compañero de justas?

El abad se apresuró aún más para presentar sus respetos a Domenico, consciente de que juntos formaban una dispar pareja. El hombrecillo que se apeaba en ese momento de la mula con rígidos movimientos tenía la piel curtida de un campesino, sonrisa de niño y un flequillo de cabellos quemados por el sol que caía sobre sus ojos azules de mirada inocente. Por contraste, el abad era un hombre esbelto de estatura considerable, cara pálida y austera, frente amplia y noble y mirada penetrante, rasgos que, unidos, le conferían el porte de un elegido de Dios y un príncipe de la Iglesia.

Sin embargo, el verdadero príncipe de su credo era el legado pontificio y no él. Era cierto que Domenico vestía aún el humilde hábito negro de su orden, reacia a engalanarse con las sedas y el púrpura propios de su rango. Pero un observador atento habría advertido que su hábito, aunque sencillo, era de la más delicada lana y el cordón que le ceñía la cintura era de seda trenzada. Su afable sonrisa escondía una mente aguda como un cepo y su mirada cándida era un mar de insondables profundidades.

—Dios esté con vos, padre —saludó cordialmente el recién llegado.

El abad movió la cabeza en un gesto de afecto.

—Agradezco la amabilidad de vuestra visita.

Domenico le dirigió una franca mirada.

—Vuestra misión es de la máxima importancia, ¿no? —comentó—. En Roma se consideró que necesitabais cierto apoyo.

—Así es —respondió el abad, ensombreciéndose su voz más y más a cada palabra—. La fiesta de Pentecostés no es un gran acontecimiento en sí misma, pero en esta ocasión se prevé que Arturo nombre heredero al príncipe.

Domenico asintió con la cabeza.

—Sí, debemos estar presentes. —Observó al abad con expresión inquisitiva—. ¿No hay señales de descendencia en la reina?

—¿En Ginebra? —El abad nunca aceptaría a la consorte pagana de Arturo como legítima reina—. La concubina, sí. Es estéril. Dios ha secado su vientre.

—¿Y qué hay de Merlín? —interrogó Domenico—. ¿Tiene influencia sobre el rey? En Roma se dice que Arturo aún lo aprecia.

—En efecto. Pero no se ha visto por aquí a ese viejo hechicero desde hace años. —El abad se encogió de hombros en ademán de desprecio—. Cuentan que se retiró a descansar en su cueva de una montaña galesa. Por nosotros, puede proseguir con su reposo hasta el día del Juicio Final.

Domenico se echó a reír, pero de inmediato adoptó un semblante serio.

—Y en cuanto a Mordred, el príncipe, el heredero, ¿podemos contar con él? ¿Es de los nuestros?

El abad tomó aire pensativamente.

—Es hijo de Arturo, y Arturo lo ama, o incluso diría que lo adora. Salen juntos de caza, comen juntos, pasan muchas horas juntos y, naturalmente, asisten juntos a la iglesia y Mordred reza al lado de Arturo.

Domenico asintió con expresión de sagacidad.

—Pero ¿quién sabe hasta qué punto es sincera la fe del joven?

—Vos lo habéis dicho: ¿Quién sabe?

Domenico guardó silencio por un instante para reflexionar.

—¿Qué edad tiene?

—Poco más de veinte años, y es apuesto y educado.

—¿Y está casado? ¿Prometido, tal vez?

El abad negó con la cabeza.

—No, ni es probable que llegue a estarlo a corto plazo.

Los ojos de color azul cielo de Domenico se oscurecieron.

—¿Acaso no le atraen las mujeres?

—Todo lo contrario. —Una débil risa brotó de los labios del abad—. La mitad de las damas de la corte están locas por sus hermosos ojos oscuros.

—¿Por qué, pues, no está aún prometido?

—Su padre no lo aceptaría —se limitó a responder el abad—. Arturo sigue de cerca sus pasos. Hay mucho en juego.

Domenico convino con él.

—Son varios los reinos que tienen a Arturo por rey supremo.

—Así es. —Los claros ojos del abad se volvieron hacia el pasado—. ¿Quién habría imaginado que el inexperto joven proclamado aquí mismo, en este camposanto, resistiría el paso del tiempo? ¿Que Arturo viviría el tiempo suficiente para convertirse en el mayor de los reyes cristianos?

—¡Y todo a partir de un engaño muy poco cristiano! —Domenico rió con ganas y señaló en dirección al otro extremo del camposanto—. Helo ahí, ¿no? El supuesto milagro.

El abad siguió la mirada del legado y asintió sombríamente.

—El mismo.

Ambos contemplaron un gran bloque de piedra asentado como un ser vivo justo a la entrada del camposanto, a un paso de la verja. Estaba cubierto de musgo y un reguero de liquen surgía de la hendidura de la parte superior. El abad dejó escapar una breve risa.

—Merlín necesitó un milagro para llevar a Arturo al trono. El viejo necio no tenía nada más en lo que sustentar su absurda creencia de que Pendragón volvería.

Domenico rió de nuevo.

—Y les dio un Pendragón. Pasados veinte años, todos recuerdan que Arturo extrajo la espada de la piedra.

—Pamplinas. —El abad hizo un gesto de desdén—. No fue más que un truco propio de las tierras galesas, donde Merlín nació. Allí los jóvenes endurecen sus espadas para el combate probándolas en las piedras, los árboles o cualquier cosa. Los más fuertes logran encontrar la veta débil en cualquier roca y clavar en ella su arma.

Domenico rió complacido.

—En tal caso, claro está, sólo aquellos que saben cómo entró la espada pueden sacarla.

—Y ése es todo el milagro.

—Y le permitió hacerse con el trono. —Domenico fijó su intensa mirada en el padre abad—. Y partiendo de ese oscurantismo inicial difundisteis el reino de Dios. Gracias a vuestro apoyo a Arturo por aquel entonces, ahora hay grandes iglesias y abadías en estos pagos donde antes se vivía en la más profunda ignorancia.

Un destello asomó a los ojos hundidos del abad.

—Y donde se veneraba a la Gran Madre. ¡La Gran Ramera! —Contrajo los labios en un lívido visaje—. La supuesta Diosa en la que cree la propia Ginebra. El espíritu que, según ellos, mora en lagos y bosques. El reinado de la Madre, que en su opinión otorga a las mujeres derecho de pernada para elegir a los hombres a su antojo.

Domenico observó al abad con expresión burlona.

—Sin embargo vuestra labor en ese terreno va por buen camino, ¿no es así?

El abad negó con la cabeza.

—Ahora tenemos una iglesia en la Isla Sagrada. Y la Señora permanece oculta. No se atreve a dejarse ver. Pero quedan muchas cosas por hacer.

—Pero no por vos, aquí en este lugar. —El legado hizo una pausa. A continuación añadió con delicadeza—: No podéis oponeros eternamente a la voluntad de Dios.

El abad se tensó.

—¿Adonde me enviaréis? ¿A Canterbury o a York?

Domenico extendió las manos.

—Primero a un sitio y después al otro, todo a su debido tiempo. —Desplegó una radiante sonrisa—. A menos que Dios dé a entender al Sumo Pontífice que debéis saltaros la sede menor y pasar directamente a Canterbury para situaros allí al frente de nuestra Iglesia.

El abad acalló la queja que brotó espontáneamente de su alma. Dios mío, rogó, no permitáis que parta ahora de aquí; aún no he acabado mi labor. Se armó de valor para expresar su postura.

—Oíd antes lo que tengo que deciros, os lo suplico, y luego juzgad vos mismo si he terminado ya aquí o no. Nos ha llegado noticia de algo que creíamos ya pasado y olvidado... otro milagro, si es cierto.

El legado abrió los ojos desmesuradamente.

—¿De qué se trata?

—Las llamadas reliquias han salido de nuevo a la luz.

—¿Nuestro Santo Grial? —Domenico lanzó una ronca carcajada de incredulidad—. ¿Después de tantos años?

—Hemos oído hablar de una visión, y corren firmes rumores de que los tesoros han sido hallados. Si podemos hacernos con esas reliquias de la Diosa y darles un uso sagrado...

—Debemos hacerlo. —Domenico no necesitaba más charla. Enfervorizado, dijo—: Pensemos. ¿Dónde serán reveladas?

El abad sonrió. Ya había tenido tiempo de reflexionar a ese respecto.

—En Camelot, ¿dónde si no?

—Y también nosotros estaremos presentes.

—En la ceremonia en que Mordred será armado caballero.

—Como príncipe cristiano.

—Si es que Mordred puede llegar a ser tal cosa.

—Y si no puede...

—Sí. Nosotros sabremos qué conviene hacer.

—Y entretanto...

—Encontraremos el Grial.

Tan unidos estaban ambos por un mismo deseo que apenas sabían quién preguntaba y quién respondía. Domenico fue el primero en retroceder un paso y sonreír.

—Estamos de acuerdo, pues —musitó.

—En efecto lo estamos —confirmó el abad con ardor—. Iremos a Camelot en busca del Grial personalmente.

El legado se echó a reír.

—Por lo que veo, de momento no seréis destinado a Canterbury ni a York —comentó con sorna—. Pero ¿cómo voy a disuadir a Su Santidad una vez más? —Se atusó los cabellos quemados por el sol—. No obstante, creo que nos perdonará si conseguimos el Santo Grial.

6

—¿Mi señora?

—¡Lanzarote! ¿Recibisteis el anillo?

—Estaba ya en camino.

Ginebra no lo esperaba tan pronto. Al encontrarlo aguardándola en los aposentos reales cuando regresó de su paseo a caballo, se le cortó la respiración de la alegría.

Oh, amor mío...

Se saludaron como siempre hacían, en un remolino de delicados besos y brillantes lágrimas. Más tarde habría tiempo para los abrazos ávidos e intensos que ambos ansiaban, los afectuosos y frenéticos intentos por aliviar aquel anhelo que jamás se agotaba. Pero siempre que el destino los llevaba a uno a los brazos del otro, los momentos iniciales eran mudos, tiernos y conmovedores.