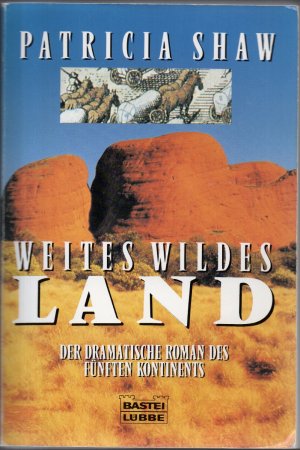

Weites wildes Land

Patricia Shaw

1992

1

Nahe der australischen Küste reißt ein Hurrikan das Passagierschiff »Cambridge Star« in die Tiefe. Zu den wenigen Überlebenden zählt Sibell Delahunty, die verwöhnte Tochter eines englischen Gutsbesitzers. Zusammen mit einem irischen Sträfling wird sie an Land gespült — die Situation in der Wildnis scheint aussichtslos. Doch dann entdeckt Sibell auf dem fremden Kontinent Schritt für Schritt ihr Temperament, ihren Pioniergeist, ihre Zähigkeit und ihren Mut…

Inhaltsverzeichnis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nachwort

1

Zuerst kam der Regen. Der heiß ersehnte, kühlende Regen, der das Salz von den Decks spülte und Passagiere und Mannschaft nach oben trieb, wo sie in allen möglichen Gefäßen — Eimern, Töpfen und sogar Hüten — das kostbare Naß auffingen.

Nach der langen Reise vom Kap der Guten Hoffnung durch die Schwüle eines schier endlos scheinenden Sommers schüttelte sich die Cambridge Star wie ein Hund, der aus dem Wasser steigt. Bald waren die Segel wieder geschmeidig und blähten sich in den ersten Böen. Denn mit dem Regen kam der lang ersehnte Wind, der sie nun schnell an die Westküste Australiens bringen würde.

Kapitän Bellamy, der am Steuerrad stand, lächelte unter seinem dunklen, kurz gestutzten Bart. Es war seine erste Fahrt zu den Antipoden, und er war nicht ohne Furcht in den Indischen Ozean eingesegelt. In seinen Ohren klangen noch immer die Warnungen vor den unberechenbaren Winden nach, den Roaring Forties, die ein Schiff zu einer Geschwindigkeit von bis zu neunzig Knoten antreiben und die Wellen zu haushohen Mauern aufpeitschen konnten. Doch ihm hatte sich der Ozean gnädig gezeigt, vielleicht zu gnädig sogar, denn während all der langen Wochen, die hinter ihnen lagen, hatten sie kein einziges Unwetter erlebt. Im Gegenteil, es hatte sich nicht der kleinste Windhauch geregt, und da sie von einer hartnäckigen Strömung stetig nach Osten getrieben worden waren, lagen sie inzwischen in ihrem Zeitplan zurück. Aber weitaus besorgniserregender war, daß ihre Wasservorräte inzwischen unaufhaltsam zur Neige gingen.

Aber nun war das Schlimmste überstanden. Endlich würden die Passagiere aufhören zu jammern, denn jetzt konnten sie seinetwegen im Regen baden, wenn ihnen danach war, während dieser prächtige Wind ihr Schiff nach Perth treiben würde. Seiner Berechnung nach müßten sie Fremantle an der Mündung des Swan River in vier Tagen erreicht haben.

Als allerdings vierundzwanzig Stunden später ein Sturm aufzog, wich seine gute Laune einer tiefen Besorgnis. Der Regen prasselte in wahren Sturzbächen herab, der Wind wurde ständig heftiger, und das Barometer fiel. Aber er stellte sich dem Kampf mit den Naturgewalten, um die Herrschaft über sein Schiff zu behalten. Zwei Tage lang trotzte die Cambridge Star dem Unwetter, zwei Tage, in denen die Mannschaft keinen Augenblick zur Ruhe kam und hoch in den Masten die Segel abwechselnd hisste und raffte, um das Schiff im Kiel zu halten. Auch nachts ließ die tosende finstere See das Schiff nicht zur Ruhe kommen.

Währenddessen versuchten die Offiziere, die verängstigten Passagiere unter Deck zu beruhigen. In kürzester Zeit hätten sie die Schlechtwetterfront hinter sich gelassen, versicherten sie ihnen. Also beteten die Frauen, während sie über sich Holz splittern hörten, und die Männer eilten den Seeleuten an den Pumpen zu Hilfe. Am dritten Tag trat plötzlich wieder Ruhe ein. Der Ozean breitete sich spiegelglatt vor ihnen aus, und der Himmel strahlte in grellem Licht, als hätte die Sonne nichts Eiligeres zu tun, als die feuchtklamme Luft zu vertreiben. Und schon zeigten sich auf Deck die Privilegierten unter den Fahrgästen, die Erste-Klasse-Passagiere, um den Schaden zu begutachten und dem Kapitän zu seinem Geschick zu gratulieren.

Doch Kapitän Bellamy war unabkömmlich. Er müsse sich ausruhen, hieß es, und die Passagiere kamen überein, daß er sich seine Ruhe wahrlich verdient hatte. Daß sich das Schiff kaum noch von der Stelle rührte, lag wahrscheinlich an einer Flaute. Von diesen äquatorialen Windstillen hatten sie ja alle schon einmal gehört.

Währenddessen studierte Kapitän Bellamy in seiner Kajüte gemeinsam mit seinem ersten Maat Gruber die Karten.

»Wir sind ziemlich vom Kurs abgekommen«, erklärte ihm Gruber, »und jetzt viel zu weit nördlich.«

»Und wir sind völlig machtlos«, ergänzte Bellamy besorgt. »Draußen weht nicht das kleinste Lüftchen. Dabei sind wir so nah am Ziel! Wieviel Zeit bleibt uns noch?«

»Das kann man schlecht sagen. Vielleicht nur ein paar Stunden, vielleicht aber auch noch ein ganzer Tag.«

»Dann trommeln Sie alle Männer zusammen, damit wir möglichst viel wieder in Ordnung bringen, solange das noch möglich ist«, stöhnte der Kapitän. »Vielleicht sind wir ja mit dem Schrecken davongekommen.« Aber Gruber warf einen Blick auf das Barometer und schüttelte nur den Kopf.

___________

Unter den Passagieren an Deck befanden sich auch die drei Mitglieder der Familie Delahunty. Doch Mrs. Delahunty konnte die drückende Hitze bald nicht mehr ertragen. »James, ich gehe zurück in unsere Kabine. Sonst komme ich hier oben noch um vor Hitze.«

»Ja«, stimmte er ihr zu. »Die Sonne liegt zwar hinter den Wolken, aber sie verbreitet trotzdem eine Teufelsglut.« Zum Schutz vor dem grellen Licht zog er sich den weißen Panamahut tiefer in die Stirn und blickte über das milchigweiße Meer. »Wenn man auf diesem großen Tümpel festsitzt, ist die Hitze wirklich unerträglich, meine Liebe. Ziehen wir uns also wieder zurück.«

»Unten ist es noch viel schlimmer«, meinte Sibell. Aber ihre Mutter widersprach. »Unsinn! Hier oben ist kein bißchen Schatten. Ich habe schon jetzt stechende Kopfschmerzen.« Damit raffte sie ihre schweren Röcke und stieg, gestützt auf ihren Ehemann, die schmalen Stufen herunter. Sibell betätigte sich als Schleppenträgerin.

»Ich muß mich ein wenig hinlegen«, klagte Mrs. Delahunty. »Daß du mir bloß nicht wieder an Deck gehst, Sibell! Das Sonnenlicht spiegelt sich nämlich im Meer und verdirbt dir womöglich den Teint.«

Sibell seufzte. Zum hundertsten Male warnte ihre Mutter sie auf dieser schrecklichen, endlosen Reise, sie würde sich den Teint verderben! Sie war gerade erst siebzehn, und in der gesamten ersten Klasse gab es niemanden in ihrem Alter — nur ältere Herrschaften und sechs gräßliche quengelnde Kinder. Die Reisebekanntschaften ihrer Eltern hatten Sibell oft zu ihrer hellen Haut und ihrem guten Aussehen gratuliert. Völlig überflüssig, da es an Bord ja doch niemanden gab, der zählte und den sie mit ihrem guten Aussehen hätte beeindrucken können. Mit den recht zahlreichen jüngeren Leuten im Zwischendeck konnte sie sich ja wohl nur schwerlich zusammentun. Ihre einzige heimliche Freude war, wenn Mitglieder der Mannschaft — ziemlich ungehobelte Burschen — einander anstießen und ihr vielsagend zugrinsten. Sibell hatte so getan, als würde sie diese kleinen Schmeicheleien nicht bemerken, dennoch waren sie im trüben Einerlei der Tage eine willkommene Abwechslung. Sie rückte sich den Hut zurecht, strich ihren Rock glatt und wandte sich zum Salon. Wenigstens näherte sich ihre Reise jetzt dem Ende zu, und die Delahuntys konnten in dem sonnigen Land, das vor ihnen lag, ein neues Leben beginnen.

James Delahunty war ein Gutsbesitzer aus Sussex, den eine Folge von rauhen Wintern und schlechten Ernten in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht hatte. Als er schließlich schon den Mut verlieren wollte, war ein Brief von seinem Freund Percy Gilbert eingetroffen. Er lud die Familie Delahunty ein, in die neue britische Kolonie Perth zu kommen.

»In diesem Land«, schrieb Percy, »können wir nicht nur Hunderte, sondern Tausende von Schafen halten. Das Klima ist ausgezeichnet, die Winter sind mild; Schnee kennt man hier nur vom Hörensagen. Hier kann man ein Vermögen machen, allein schon mit dem Erwerb der großen Landstriche, die für nur zwei Pfund Sixpence pro Acre verkauft werden. Ich habe bereits mehrere Parzellen erworben, und es geht mir ausgezeichnet, zumal ich auch noch ein Stadthaus besitze. Wenn unsere beiden Familien ihr Geld zusammentun, könnten wir eine größere Besitzung erwerben und hätten für Generationen ausgesorgt.«

Für James kam dieser Brief wie ein Geschenk des Himmels. Ohne zu zögern verkaufte er seine Farm und bereitete die Auswanderung mit allem Hab und Gut vor.

»Am besten bringst du deine eigenen Leute mit«, hatte Percy ihm geraten, »denn hier kommt man nur schwer an gute Arbeitskräfte. Die entlassenen Sträflinge sind faul und aufsässig, und die Schwarzen weigern sich, für uns zu arbeiten.«

Also befanden sich an Bord der Cambridge Star auch noch zwei Dienstboten und zwei Schafhüter, die sich dazu bereit erklärt hatten, die Familie Delahunty in die neue Welt zu begleiten. Als Sibell den Salon betrat, waren nur zwei Tische besetzt, da sich die meisten Passagiere noch immer von ihrer Seekrankheit erholten. Nur wenige waren so glücklich dran wie die Delahuntys und mußten lediglich mit einer leichten Übelkeit fertig werden, die rasch wieder verging, sobald sich das Meer beruhigt hatte. Mr. und Mrs. Quigley, die an einem Tisch saßen und Karten spielten, luden Sibell zum Mitmachen ein.

»Sehen Sie nicht in die Ecke hinüber«, sagte Mrs. Quigley mit gesenktem Blick. »Dort sitzen zwei Frauen, die hier nichts zu suchen haben.«

Sibell, deren Sichtfeld von ihrer Hutkrempe eingeschränkt war, wären die beiden nicht weiter aufgefallen. Aber jetzt wurde sie neugierig. »Wer ist das?«

»Sie sind aus dem Zwischendeck, Miss Delahunty«, tuschelte Mrs. Quigley. »Dort habe ich sie schon mal gesehen, als der Steward mir den Gepäckraum gezeigt hat. Ich habe Mr. Quigley gerade gebeten, sie hinauszuschicken. Sind Sie nicht auch meiner Ansicht?«

Am liebsten hätte Sibell sich umgedreht, doch sie traute sich nicht. »Sie dürfen sich hier doch gar nicht aufhalten«, flüsterte sie. »Was würde der Kapitän dazu sagen!«

Mr. Quigley, ein gutmütiger Gentleman, zwinkerte nervös hinter seinen Brillengläsern. »Den Kapitän sollte man jetzt wirklich nicht stören. Der arme Mann muß hundemüde sein.«

»Das ist richtig«, meinte seine Frau. »Und deshalb bestehe ich darauf, daß du sie bittest, den Salon zu verlassen.«

»Wenn Sie ihnen erklären, daß dieser Raum für die erste Klasse reserviert ist, gehen sie bestimmt sofort«, meinte Sibell tugendhaft.

»Siehst du?« Mrs. Quigley war froh, daß sie von Sibell Unterstützung bekam. »Du mußt auf der Stelle mit ihnen sprechen, Quigley.«

»Wie du meinst.« Er rückte noch in aller Ruhe seine schwarze Seidenkrawatte zurecht, bevor er sich von seinem Platz erhob. Dann schritt er gemächlich zu den beiden Frauen hinüber. Sibell nutzte die Gelegenheit, sich umzudrehen.

»Tut mir leid, meine Damen«, setzte Mr. Quigley an, »aber Ihnen ist offensichtlich entgangen, daß diese Räumlichkeiten ausschließlich den Passagieren der ersten Klasse vorbehalten sind.«

»Na und?« antwortete eine der Frauen gleichgültig. Sibell schnappte nach Luft. Die beiden waren noch recht jung und ordentlich gekleidet, doch alles an ihnen wirkte gewöhnlich.

Verblüfft stotterte Mr. Quigley: »Und deshalb muß ich Sie bitten, den Salon zu verlassen.«

»Warum sollten wir?« fragte die gleiche Frau, und ihre Freundin fiel ihr ärgerlich ins Wort: »Bei uns dort unten ist es triefend naß und heiß wie in einem Backofen. Wir haben es gründlich satt. Und deshalb bleiben wir, wo wir sind.« Sie langte in ein Regal, in dem Bücher und Kartenspiele aufbewahrt wurden, nahm sich ein Päckchen und begann in aller Ruhe, eine Patience zu legen. Ihre Begleiterin, die sie beobachtete, lächelte herausfordernd.

Quigley trat den Rückzug an, aber seine Frau gab nicht so schnell klein bei. »Wenn Sie erste Klasse reisen wollen, hätten Sie eben auch dafür bezahlen müssen«, rief sie durch den Raum. »Sie haben hier nichts zu suchen. Und wenn Sie bleiben, dann müssen wir uns beim Kapitän über Sie beschweren.«

Aber die Frauen beachteten sie nicht. Sie sahen nicht einmal von ihrem Spiel auf, was Sibell beleidigender vorkam als eine freche Antwort. Sie war entrüstet.

»Ich fürchte, dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns bevorsteht«, flüsterte Quigley, an den Platz zurückgekehrt, den beiden Damen zu. »Man hat mir gesagt, daß ein derartig rüpelhaftes Verhalten in der Kolonie an der Tagesordnung ist.«

In diesem Moment kamen zwei Herren herein. Es waren der alte Mr. Freeman und sein Sohn Ezra, der in der Kolonie die Stelle des Gerichtsmagistrats antreten sollte.

»Ah! Quigley!« rief Mr. Freeman. »Genau der Mann, den wir brauchen. Ich hatte gerade eine Meinungsverschiedenheit mit dem jungen Ezra hier…«

Trotz der Auseinandersetzung mit den beiden Frauen mußte Sibell kichern, und selbst Mrs. Quigley verzog den Mund. Der junge Ezra war mindestens vierzig Jahre alt.

»Ich bin der festen Überzeugung«, fuhr der alte Mann fort, »daß wir den Sturm noch längst nicht hinter uns haben. Ich glaube, das ist erst der Anfang.«

Ezra runzelte die Stirn. »Unsinn, Vater! Du siehst immer alles viel zu schwarz. Außerdem darfst du die Damen nicht beunruhigen.«

Dieser Streit zog sich offensichtlich schon seit einer geraumen Weile hin, denn Mr. Freeman stieß verärgert seine Krücke auf den Boden. »Ich will die Damen wirklich nicht beunruhigen«, fuhr er seinen Sohn an. »Und jetzt halt den Mund; ich unterhalte mich mit Mr. Quigley. Eine Frage, Sir, wissen Sie, was ein Zyklon ist?«

»Ja, davon habe ich schon gehört. Aber Mr. Freeman, Sie glauben doch wohl nicht ernstlich, daß dieser Sturm ein Zyklon war?«

»Nicht war, mein Herr. Er ist es«, rief der alte Mann nachdrücklich. »Und jetzt sind wir gerade in seinem Zentrum. Wir sollten uns darauf einstellen, daß es noch schlimmer kommt…«

Mrs. Quigley, die nie um ein Wort verlegen war, ergriff für Ezra Partei und bezeichnete die Vorstellung, dieser Sturm könnte noch einmal zurückkehren, als Unsinn. Sibell jedoch lief es kalt den Rücken herunter. Sie malte sich aus, wie ihr Schiff in den Wirbel des Zyklons hineingezogen wurde, so daß es kreiste wie ein hilfloses Fischlein im Strudel über einem Gully. Allerdings waren sie während des letzten Sturms nicht im Kreis herumgewirbelt worden, und deshalb schien es unwahrscheinlich, daß er sie wirklich in einem gewaltigen Strudel in die Tiefe riß, falls er überhaupt zurückkam.

Ezra vertrat die gleiche Ansicht, doch der alte Mann schrie seinen Sohn an. »Verstehst du denn nicht? Es steht nicht zur Debatte, ob der Sturm zurückkommt. Wir befinden uns im Auge des Zyklons, in seinem Zentrum, und dort herrscht Ruhe. Wir sollten uns bereithalten, um rechtzeitig die Rettungsboote zu besteigen, soweit das möglich ist. Schließlich gibt es nur zwei an Bord.«

»Er hat Recht«, rief eine der fremden Frauen zu ihnen hinüber. »Genau das sagen sie auch unten im Zwischendeck. Die meisten Männer meinen, da kommt noch mehr auf uns zu.«

»Leider richtig«, fügte ihre Freundin hinzu. »Und deshalb rühren wir uns hier auch nicht von der Stelle, ehe wir nicht wissen, was uns erwartet.«

Nun war es Mrs. Quigley, die mit Nichtachtung strafte. »Ich bin überzeugt, der Kapitän weiß, was er von diesem Wetter zu halten hat«, sagte sie zu Mr. Freeman. »Er hat uns sicher durch das letzte Unwetter gebracht, und so können wir darauf vertrauen, daß wir in guten Händen sind, wenn der Sturm zurückkehren sollte.«

»Pah!« schnaubte der alte Herr. »Was seid ihr doch für Narren! Der Vordermast ist geborsten, und die Hälfte der Segel hängt in Fetzen…« Er hinkte hinüber zu den beiden Frauen. »Darf ich die Damen zu einer Flasche Rotwein einladen? Ich habe einen ausgezeichneten Jahrgang zur Hand. Wir können genauso gut fröhlich untergehen.«

Entrüstet mußte Mrs. Quigley mit ansehen, wie sie seine Einladung mit Freuden annahmen. »Kommen Sie, Miss Delahunty«, schnaubte sie. »Eine anständige junge Dame hat hier nichts mehr verloren.« Sibell folgte ihr gehorsam.

___________

Mit einem Aufheulen schlug der Sturm am Abend wieder zu. Der Regen prasselte sintflutartig vom Himmel, und der Wind toste mit ohrenbetäubender Gewalt. Ob es noch der gleiche Sturm war oder ein anderer, schien Sibell nebensächlich, doch die anderen stritten sich noch immer darüber, als sie sich aus ihren überfluteten Kabinen in den Salon flüchteten. Während sich das Schiff die ganze Nacht aufbäumte, so daß das Holz knirschte, klammerte sich Sibell an ihren Vater. Alles schrie vor Angst. Im Salon herrschte tiefe Dunkelheit, und der Gestank nach Erbrochenem lag in der Luft. Sibell kämpfte gegen ihren Brechreiz an; gleichzeitig dröhnte ihr das Tosen der Wellen in den Ohren. Sie fragte sich, ob sie nun tatsächlich im Kreis herumgewirbelt wurden.

Krachend stürzte ein Mast über ihnen auf das Deck. Als das Schiff sich mit einem Ruck zur Seite neigte, wurden die Passagiere wie Puppen durcheinander geworfen. Doch dann richtete sich das Schiff wieder auf. In dem Gedränge wurde Sibell von ihrem Vater getrennt. Noch hörte sie ihn rufen, doch dann wurde sie von einem Menschenstrom mitgerissen, der zur Tür stürmte, und konnte ihn nicht erreichen. Endlich gelang es ihr, sich zum Deck durchzukämpfen. Der dichte Regen raubte ihr die Sicht, und so klammerte sie sich an jedem Menschen, jedem Gegenstand fest, der ihr in den Weg kam. Da hörte sie den Ruf: »Zu den Booten!«

Aus reiner Neugier hatte sie sich schon am Nachmittag die beiden Rettungsboote angesehen, die Mr. Freeman erwähnt hatte. Da sie das Schiff nach dieser langen Reise in- und auswendig kannte, fand sie tastend den Weg zum nächstgelegenen Rettungsboot. Schon wurde sie von Händen gepackt, und ein Matrose rief ihr zu: »Rein mit Ihnen, kleine Dame!« Er warf sie dem nächsten Mann in die Arme, und dann wurde sie weitergereicht wie ein Kartoffelsack. Einen kurzen Moment lang überlegte sie, wie die Männer sie in der Dunkelheit überhaupt sehen konnten, doch im nächsten Augenblick rief sie schon nach ihren Eltern. Wo waren sie bloß? Und wer waren all die Leute, die sich an sie klammerten, die auf sie fielen? Als das Boot klatschend auf der Wasseroberfläche aufsetzte, kauerte sie auf seinem Boden. Zwar fuhr ihr der Aufprall in sämtliche Glieder, doch wenigstens war sie an einem sicheren Platz untergebracht. Denn an den gellenden Schreien erkannte sie, daß andere in den tosenden Ozean gerissen wurden. Verzweifelt versuchte sie, die Ohren vor ihren mitleiderregenden Hilferufen zu verschließen, Hilferufe, denen niemand folgen konnte, denn der furchterregend schwarze Ozean hatte seine Opfer schon verschlungen.

Inzwischen konnte Sibell einige der Leute im Boot erkennen; Männer fluchten, brüllten sich Kommandos zu und legten sich in die Riemen. »Nein!« schrie sie. »Meine Eltern! Mr. und Mrs. Delahunty! Sie müssen sie doch kennen!« Verzweifelt stieß sie diese Worte wieder und immer wieder hervor und zerrte einen der Männer am Ärmel. »Wir können sie doch nicht auf dem Schiff lassen! Wir müssen zurück!«

»Laß mich los, du dummes Ding«, fuhr eine rauhe Stimme sie an. »Laß mich los, oder ich schmeiße dich über Bord.«

Dann wurde sie von kräftigen Händen ergriffen und festgehalten.

»Seien Sie still«, zischte eine Frau ihr zu. »Machen Sie keinen Ärger; die Männer haben anderes im Kopf.«

»Aber das Schiff! Wir müssen zurück aufs Schiff. Hier draußen ist es viel zu gefährlich.« Ihr kam es wie Wahnwitz vor, sich in diesem winzigen Boot dem Ozean anzuvertrauen, wo die Wellen über ihnen zusammenschlugen. Viel sicherer wäre es auf dem großen Schiff, mit all den Leuten, die es steuerten.

Da gellte eine Frauenstimme: »Sie geht unter. O Herr im Himmel, hilf uns, sie sinkt!«

»Wo? Wo?« schrie Sibell.

»Dort hinten«, schluchzte die Frau. Als der erste blaßgraue Schimmer das Ende dieser schrecklichen Nacht ankündigte, sah Sibell den Rumpf der Cambridge Star, der sich zur Seite neigte und unter dem schwankenden Horizont für immer verschwand.

Ein Schrei wie aus einer Kehle entrang sich den Passagieren im Rettungsboot, von Stimmen, die so unmenschlich waren, daß Sibell meinte, sie nie im Leben vergessen zu können. Dann begann die Frau neben ihr zu beten: »…Vater unser, der du bist im Himmel…« Sibell fiel in ihr Gebet ein. Dabei bewegte sie nur ein Gedanke: Hoffentlich hatten sich ihre Eltern ins andere Rettungsboot flüchten können!

___________

Der Zyklon — alle waren sich einig, daß es ein Zyklon gewesen war — hatte sich verzogen. Schweigend und wie benommen saß Sibell zwischen all den Fremden, während das Boot langsam auf die Küste zu gesteuert wurde. Alle waren glücklich, daß sie nicht tagelang ohne Wasser und Lebensmittel auf dem Ozean treiben mußten, denn die Westküste Australiens zeichnete sich bereits deutlich vor ihnen ab. Im Boot befanden sich nur vierzehn Menschen, obwohl eigentlich noch viel mehr hineingepaßt hätten. Sibell haßte sie alle, denn in ihrer Trauer gab sie ihnen die Schuld, daß ihre Eltern nicht gerettet worden waren. Als sie jetzt über die dunkelgraue Wasserfläche blickte, entdeckte sie einen Mann, der sich an einen Holm klammerte, und hielt ihn für ihren Vater.

»Dort drüben!« schrie sie auf. »Dort ist mein Vater! Rudern Sie hin!«

Sie folgten ihrem Wunsch. Erst wendeten sie das Boot, und dann legten sie sich mit aller Kraft in die Riemen. Beim Näherkommen mußte Sibell allerdings erkennen, daß es nicht ihr Vater war, sondern ein junger Mann. Winkend gab er ihnen zu verstehen, sie sollten sich beeilen, und plötzlich tauchten die vier Männer die Ruder so schnell ins Wasser, als ob sie gegen die Zeit anrudern würden. Sibell, die beobachtete, wie ihre Muskeln sich wölbten und ihnen der Schweiß übers Gesicht lief, bemerkte erst jetzt, daß sie hinter einem schwarzen Hai herhetzten, dessen glitzernde Rückenflosse direkt vor ihnen durchs Wasser zog. Und dann schrie der Mann auf. Es war ein markerschütternder Schmerzensschrei, der fast im gleichen Moment wieder abbrach, als der Mann die Arme hochriß und in der Tiefe versank. An der Stelle, wo das Meer ihn verschlungen hatte, färbte sich das Wasser blutrot.

Voll Entsetzen stellte Sibell sich vor, wie ihre armen Eltern vielleicht in diesem Augenblick auch Opfer der Haie wurden. Völlig außer sich stieß sie schrille Schreie aus, bis ihr jemand ins Gesicht schlug.

»Halt den Mund«, fuhr ein Mann sie an. »Mit dir hat man nichts als Ärger.«

»Aber mein Vater und meine Mutter«, schluchzte sie. »Vielleicht schwimmen sie auch im Meer. Wir müssen sie suchen.«

Auf einmal packte eine völlig durchnäßte Frau mit verzerrtem Gesicht Sibell beim Haar. »Sie haben meine Kinder«, kreischte sie mit wirrem Blick. »Geben Sie sie heraus!«

Die Männer rissen sie von Sibell los und schoben sie zum Bootsheck, wo sie sich zwischen zwei ältere Ehepaare hockte, die nur wie durch ein Wunder den Weg zum Rettungsboot gefunden haben konnten. Zu ihren Füßen lag stöhnend ein Mann, der seine Hand auf eine klaffende Wunde an der Brust preßte. Aber niemand schien sich um ihn zu kümmern; zuerst einmal wurde einer Frau der gebrochene Arm mit einem Stoffetzen an den Körper gebunden. Sibell, die noch immer nicht ganz begriff, wie sie in dieses Boot gekommen war, starrte ihre Leidensgenossen nur entsetzt an.

Beim ersten Sonnenlicht lichtete sich der Schleier, der über dieser trostlosen Szenerie lag. Sibell rieb sich die Augen; sie hoffte, daß das alles nur ein schrecklicher Alptraum gewesen war. Sicher würde die vertraute Silhouette der Cambridge Star am Horizont zu sehen sein, wenn sie den Blick hob. Doch der Horizont lag verlassen da, und die Wrackteile des untergegangenen Schiffs, die auf dem Wasser trieben, bestätigten unmißverständlich die traurige Wahrheit. Und weit und breit kein anderes Ruderboot!

Als sie sich der Küste näherten, runzelten die vier Ruderer die Stirn. »Hörst du es auch?« fragte einer. In seiner Stimme schwang ganz deutlich Furcht mit.

Sibell verstand nicht, worum sie sich Sorgen machten. Sie vernahm lediglich das beruhigende Geräusch der Brandung und das Knirschen des Sands, wie sie es von den Familienferien in Devonshire her kannte. Damals hatte sie es immer romantisch gefunden, doch nun war es nicht mehr als eine kurze Unterbrechung des Alptraums, der sie in diesem Rettungsboot gefangen hielt. Doch die peinigenden Ängste machten sich rasch wieder bemerkbar: Hatten ihre Eltern überlebt? Und was war mit den beiden Dienstboten Daisy und Tom und den beiden Schafhütern, Vater und Sohn? Wo waren sie?

Während die Ruderer die Lage besprachen, hatten sich die anderen Passagiere reglos im grellen Sonnenlicht ausgebreitet. Sibell ahnte zwar, daß etwas nicht in Ordnung war, aber sie konnte sich nicht vorstellen, was ihnen jetzt noch zustoßen sollte. Sie beugte sich vor und tippte einem der Männer auf die Schulter. »Sind dort Haie?« fragte sie.

»Nicht, wenn du im Boot bleibst«, sagte der Mann mit einem finsteren Grinsen, das ihr angst machte.

Immer deutlicher zeichnete sich vor ihnen die Küstenlinie ab. Sibell betrachtete den langen, weißen Strand, der vor dem ockerfarbenen Hinterland aussah wie ein Teppich, den jemand ausgebreitet hatte, um sie willkommen zu heißen. Hier und da erkannte sie einzelne Flecken von Grün. Das Tosen der Brandung wurde immer lauter.

»Ich kann nicht schwimmen«, sagte einer der Männer.

»Das macht nichts«, meinte ein anderer düster. »Wir müssen sehen, daß wir den Kahn ans Ufer bringen.«

Sie ließen die Ruder jetzt locker in den Riemen hängen, so daß sie auf der Strömung schaukelten. Ein Mann mit schwarzem Kraushaar und dunklem Bart beschattete die Augen mit der Hand. »Allmächtiger!« murmelte er, als er den Blick von Norden nach Süden den Strand entlanggleiten ließ. »Diese Brecher sind gefährlich. Wir müssen hier weg.«

»Und wo sollen wir hin?« fragte ein anderer. »Das ist der längste Strand, den ich je gesehen habe. Er nimmt einfach kein Ende. Aber wir können nicht endlos weiterrudern, und wir haben kein Wasser mehr. Wenn du mich fragst, dann sollten wir’s riskieren.«

Der bärtige Mann blickte sich beunruhigt zu den Passagieren um. »Und was ist, wenn sie uns über Bord gehen? Sie würden es nicht überleben.«

Die Wellen, die sich vor ihnen überschlugen, waren wie ein beständiges Donnergrollen. Einer der Seemänner fuhr den Bärtigen an: »Seit wann kümmert dich das? Du hast doch nur Angst um deine eigene Haut!«

»Auf was warten wir noch?« fragte Sibell. Die Männer wandten sich um und starrten sie entgeistert an. »Wir können doch nicht den ganzen Tag hierbleiben«, sagte sie. »Nun rudern Sie uns doch endlich an diesen Strand!«

Plötzlich brachen die Männer in lautes Gelächter aus, sogar der ungehobelte Bursche, der in der Nacht noch gedroht hatte, er würde Sibell über Bord werfen. »Die Dame hat gesprochen. Also, los, auf geht’s!«

»Nicht so hastig.« Der Bärtige wandte sich an Sibell. »Halten Sie gefälligst den Mund! Sie haben ja keine Ahnung, wovon Sie reden!«

»Doch. Sie haben Angst vor den Wellen, und dabei haben wir alle in diesem Boot schon viel Schlimmeres überstanden.«

»Das kann man doch nicht vergleichen«, fuhr er ihr ungeduldig über den Mund. »Das vor uns sind sechs Meter hohe Brecher und nicht nur Wellen, hoch wie ein zweistöckiges Haus, und wenn wir Pech haben, werden wir alle von ihnen zerschmettert. Also mischen Sie sich besser nicht weiter ein!«

»Warum nicht«, widersprach Sibell. »Anscheinend sind Sie ja unfähig, zu einem Entschluß zu kommen. Vielleicht sind die anderen schon längst am Strand.«

»Du meine Güte! Jetzt ist sie übergeschnappt!« sagte der Bärtige. »Rudern wir doch noch ein Stück nach Süden.«

»Warum nach Süden?« wollte ein Mann namens Taffy wissen. »Perth liegt im Norden.«

»Das stimmt nicht«, fuhr ein anderer Seemann dazwischen. »Gruber hat gesagt, wir wären vom Kurs abgekommen und befänden uns nördlich von Perth.«

Sibell hörte zu, wie sich die Männer stritten, während die beiden alten Ehepaare wie benommen dasaßen und sich bei den Händen hielten. Die geistig verwirrte Frau fing wieder an zu schreien. Dann war die Entscheidung plötzlich gefallen. Nach dem Ruf: »Zu den Rudern, Kameraden!« zuckte der bärtige Mann die Achseln, spuckte in die Hände und griff sich ein Ruder.

Sibell stürzte zu den Passagieren und weckte einen nach dem anderen aus einer Erstarrung. »Wacht auf!« schrie sie. »Wacht auf und haltet euch fest!« Sie nahm ihre Leidensgenossen bei den Händen und bedeutete ihnen, sich am Bootsrand festzuhalten. »Die Männer wollen uns an den Strand bringen, und das könnte gefährlich werden.«

Die Ruderer wendeten das Boot zur Küste, und sogleich glitt es wie schwerelos auf den goldenen Sand zu. Von der ersten großen Woge, die sie erfaßte, wurden sie nach oben getragen, so daß sie, festgeklammert an die Bootswände, einen Blick auf eine im blauen Dunst liegende Bergkette in der Ferne werfen konnten. Auch das Wellental war nicht so schlimm wie befürchtet, außer daß die Ruderer nicht mehr gegen die Strömung ansteuern konnten, da ihnen die Ruder fast aus den Händen gerissen wurden.

Wieder wurden sie nach oben getragen. Die Ruder griffen ins Leere, stachen wirkungslos in die salzige Gischt, und Sibell empfand die Geschwindigkeit, mit der die gewaltige Woge sie auf ihren Schultern zum sicheren Ufer trug, wie einen Rausch. Die warme Seeluft streichelte ihr Gesicht; Schaumflocken wurden an ihr vorbeigeweht. Dann kam das nächste Wellental, und sie verloren die Küste wieder aus der Sicht.

Sibell hatte keine Angst. Dies war die aufregendste Fahrt ihres Lebens, eine Fahrt, die sie in den Grenzbereich zwischen Leben und Tod führte und die sich von allem unterschied, was sie bis dahin erlebt hatte. Das tiefgrüne Meer unter ihr funkelte so kristallklar, daß sie schon fast versucht war, in seine verlockenden Tiefen hinabzutauchen.

Eine Delphinfamilie schloß sich ihnen an und maß ihre Kräfte mit denen der vier Ruderer, die die Blätter nun wieder tief ins reißende Wasser tauchten, um den Rücken des nächsten Brechers zu erklimmen. Verzweifelt versuchten sie, den höchsten Punkt zu erreichen, bevor ihre Massen sich zu einer neuen Woge aufgetürmt hatten. Denn inzwischen waren sie dem Strand so nahe gekommen, daß eine jede von ihnen ihre Rettung sein konnte.

Die Delphine sprangen in die Luft und tauchten wieder ins Wasser. Sie ließen sich von der Dünung tragen. Dann setzten sie sich vor das Boot, als wollten sie die Ruderer davon abhalten, auf den Punkt zuzusteuern, an dem sich die Wellen brachen.

Sibell bestaunte diese fröhlichen Geschöpfe, die so wissende Augen hatten. Sie hätte den Arm ausstrecken und sie streicheln können, wenn das Boot von der Brandung nicht so schnell fortgerissen worden wäre. Plötzlich zogen sich die Tiere zurück, und als die Ruderer das Boot auf den Gipfelpunkt brachten, stutzten die Tiere und ließen ihre schmetternden Warnrufe ertönen. Und während das Boot über den Kamm einer gewaltigen, sich brechenden Welle gen Himmel geschleudert wurde, tauchten sie in die Tiefe. Jetzt hatte das Boot die Wellentäler hinter sich; die neue stäubende, brüllende Woge trieb sie mit solch einer entsetzlichen Kraft auf das Ufer zu, daß die Ruder fortgerissen wurden und die vier Seemänner sich neben den angsterstarrten Passagieren an den Bootsrand klammerten. Und weiter ging es, in wildem Sturm auf die Küste zu, und während der ganzen wilden Jagd tanzte das zerbrechliche Boot wie eine Siegestrophäe hoch oben auf den Wellen.

Aber es sollte ihr letzter Triumph sein. Die Woge, die sich in nichts von den anderen der australischen Westküste unterschied, warf sich auf den Sand, wie Wogen es seit undenklichen Zeiten tun. Nachdem das vollbracht war, zog sie sich in saugenden Kräuseln zurück, um sich vereint mit den grünen Tiefen erneut aufzubauen und einen weiteren Ansturm auf die namenlose Küste zu unternehmen.

Sibell ahnte, daß alles zu schnell ablief. Während sie sich verzweifelt festhielt, warf sie einen Blick in die Tiefe. Die trügerische See vor ihren Augen wirkte nicht gefährlicher als grüne Götterspeise. Es sah aus, als würde das Boot die Woge hinaus bis zur schäumenden Krone gleiten, um den wilden Ritt fortzusetzen. Doch diesmal ging es schief. Der Kamm der riesigen Welle fiel in sich zusammen, und das Boot stürzte kopfüber in den Abgrund. Die wahre Kraft der Woge schlummerte in ihrer Tiefe. Das Wasser ergriff das Boot, das wie ein Streichholz in die gischtsprühende Luft geschleudert wurde.

Noch bevor Sibell Luft holen konnte, wurde sie in einen tiefen grünen Tunnel geworfen. Der Tod schlug über ihr zusammen, eine schaumgekrönte Wasserwand, die noch eine Sekunde gezögert hatte, ehe sie sich donnernd auf sie stürzte. Sibell wurde in unendliche Tiefen gerissen.

Mit aller Kraft versuchte sie, sich an die Oberfläche zu kämpfen, doch sie wußte nicht, in welche Richtung sie sich wenden sollte. Dann wurde sie vom Wasser fortgerissen. Eine Strömung erfaßte sie. Zwar trug sie Sibell an die rettende Oberfläche, gab sie jedoch nicht aus ihren Fängen frei. Immer wieder wurde ihr zierlicher Körper hochgeschnellt und gegen den Sandboden am seichten Ufer geschleudert. Dann wurde das bewußtlose Mädchen unsanft auf den schimmernden Strand geworfen.

___________

Der bärtige Mann watete durch die Brandung. Noch immer konnte er nicht glauben, daß er wieder festen Boden unter den Füßen hatte und dem tobenden grünen Hexenkessel entkommen war. Als die letzte Welle über seinen Schultern zusammenbrach, stolperte er; er ließ sich erschöpft in den weichen Sand sinken und sah zu, wie sich das Wasser zurückzog. Mit einem Stoßseufzer kroch er dann auf den trockenen, heißen Strand.

Dort stand Taffy und grinste ihn an. »Sieh mal da! So schlimm war’s doch auch wieder nicht.«

»Ich hatte mit dem Leben schon abgeschlossen«, keuchte der Gerettete.

»Da wärst du in guter Gesellschaft, mein Freund. Das Boot ist beim Teufel, und die Passagiere liegen irgendwo auf dem Meeresgrund. Von Leonard, der mit uns an den Rudern war, keine Spur, aber dort hinten ist Jimmy und spuckt das Meer gerade literweise aus.«

»Und sonst niemand?«

»Nein. Ein paar Ertrunkene sind dort drüben angeschwemmt worden, und ein paar andere liegen weiter hinten. Du hattest recht, mit diesen Brechern konnten wir es nicht aufnehmen.« Staunend blickte er aufs Meer. »Herr im Himmel, sieh dir die Wellen an! Man kann nicht über sie hinwegsehen! Also wenn welche von uns dort draußen geblieben sind, würden sie sicher schon längst von Haien gefressen.«

Der Bärtige schüttelte den Kopf, um wieder in die Wirklichkeit zurückzufinden. Taffy schien es nichts auszumachen, daß so viele von ihnen ertrunken waren, und in seiner Erleichterung, daß er überlebt hatte, konnte auch er nicht viel Trauer für sie aufbringen. Jetzt zählten sie nicht mehr.

»Dann komm mal wieder auf die Füße«, meinte Taffy. »Sonst kriegen wir hier noch einen Hitzschlag. Wir machen uns auf den Weg nach Perth.«

Sofort gerieten die drei Männer wieder in Streit. Wo lag Perth, im Norden oder im Süden? Taffy und Jimmy wollten nach Norden, doch da er fest davon überzeugt war, daß die Stadt südlich von ihnen lag, ließ er sie schließlich allein aufbrechen. Aus irgendeinem unerklärlichen Grunde war er froh, sie los zu sein. Daß er allein zurückblieb, machte ihm nichts aus. Zunächst einmal kroch er erleichtert den Strand entlang. Noch war er nicht soweit, sich auf den Weg zu machen. Ihm kam es so vor, als hätte ihm der Ozean die Freiheit geschenkt, ihm die Möglichkeit gegeben, sein Leben neu zu beginnen, und er wollte sein Glück in aller Ruhe auskosten.

Damals, das war in Belfast gewesen; ein schrecklicher Arbeitsplatz für ihn, einen schlaksigen Jungen, der nur aus Haut und Knochen bestand. Während er in das enge Büro der Fabrik eingesperrt war, hatten ihm die Mädchen an den Maschinen feurige Blicke zugeworfen, doch nie hatte er gewagt, sie zu erwidern. Und dabei hatte er sich eigentlich für einen großen Liebhaber gehalten. Aber er hatte weder das Geschick noch das gute Aussehen gehabt, um auf diesem Gebiet Erfolge zu verzeichnen. Als er jetzt dem Pfeifen des Windes lauschte, der über die schaumgekrönten Wellen strich, mußte er lachen. Die Natur hatte sich Zeit gelassen, aber letztlich war er doch noch für diese Schlappen entschädigt worden, als sein Körper kräftiger, seine Haut glatter und sein Kinn fester wurden. Seitdem waren die feurigen Blicke mehr als nur Scherz und Narretei.

Inzwischen war er viel herumgekommen und hatte alle Arten von Arbeit angenommen. Einmal war er sogar in einer Bank angestellt gewesen, und für die Schwierigkeiten, die er dort bald bekam, machte er die Frauen verantwortlich. Für Liebschaften brauchte man Geld, und eine Bank voller Bargeld war mehr, als ein armer Mann wie er ertragen konnte. Als das Gerede begann, hatte er schnell gekündigt und Hals über Kopf Belfast verlassen, was ihn weiter nicht reute.

Liverpool war ein hartes Pflaster, viel schlimmer noch als Belfast. Fremde hatten es nicht leicht, dachte er, als er sich an jene Jahre erinnerte. Arbeit gab es nicht, doch da ein Mann nun einmal von etwas leben mußte, hatte er mit der Hilfe einer verrückten Irin die Geldbörsen vornehmer Damen geplündert, die sich von ihm leicht um den Finger wickeln ließen. Später allerdings war es zu weiteren Vorfällen gekommen, an die er nicht so gern zurückdachte und die ihn veranlaßt hatten, Liverpool zu verlassen.

Es war wirklich Glück gewesen, daß er ausgerechnet dieses verdammte Schiff, die Cambridge Star, gewählt hatte. Da er immer Augen und Ohren offen hielt, hatte er aus den Warnungen der Männer in der Takelage entnommen, daß das da kein gewöhnlicher Sturm war. Die Angst war ihm ganz schön in die Knochen gefahren. Zum Teufel mit den Regeln, die an Bord des Schiffes galten — er hatte sich so rasch wie möglich verdrückt und versteckte sich neben dem Rettungsboot. Wenn du etwas kannst, alter Junge, sagte er zu sich, dann ist es, zum richtigen Zeitpunkt zu verschwinden. Und dieser Zeitpunkt — so beschloß er — war auch jetzt wieder gekommen. Er würde Richtung Süden marschieren, so weit ihn die Füße trugen. Irgendwann mußte er ja auf eine Menschenseele stoßen.

Als er sich das Gesicht mit Salzwasser abwusch, bemerkte er aus den Augenwinkeln, daß sich am Strand etwas bewegte. Die Frau, die weiter hinten auf dem Strand lag, hatte den Kopf gedreht. Er hatte die Leichen nicht weiter beachtet, sondern Taffy beim Wort genommen, daß sie ihr Leben ausgehaucht hatten. Schon beim Gedanken, sie untersuchen zu müssen, drehte sich ihm der Magen um. Doch diese Frau war noch am Leben, und zu allem Überfluß handelte es sich um das verflixte Mädchen aus dem Boot, das sie die »Prinzessin« getauft hatten.

___________

Jemand wischte ihr das Gesicht ab. Es tat weh. »Aufhören«, sagte sie, wobei Sand aus ihrem ausgetrockneten Mund rieselte, und schubste den Mann weg. Dann sank ihr der Kopf wieder auf den Sand. Er ließ sie zufrieden.

»Wo bin ich?« fragte sie nach einer geraumen Weile.

»Wo genau auf der Landkarte kann ich im Moment nicht sagen, doch in dieser Minute liegen Sie in den Sanddünen im Schatten eines netten Pandanusbaums.«

Letzten Endes spielte es auch keine Rolle. Sie spuckte noch mehr Sand aus. Ihr ganzer Mund war voll davon, er knirschte zwischen ihren Zähnen und kratzte sie im Hals. Sie stöhnte, als er sie auf den Rücken drehte. »Verschwinden Sie«, fauchte sie ihn an.

»Jetzt machen Sie mir bloß keinen Ärger«, schimpfte er. »Es war schwer genug, Sie hier raufzuschleppen. Und dabei tut mir selbst jeder Knochen im Leibe weh. Ich will Ihnen doch nur das Gesicht abwaschen.«

»So lassen Sie mich doch zufrieden. Meine Haut ist ganz wund.«

»Natürlich ist sie das. Anscheinend sind Sie mit der Nase voran auf den Strand gerutscht. Den Sand müssen wir jetzt abwaschen.«

»Au!« rief sie, »das brennt.«

Nachdem er mit dieser Arbeit fertig war, setzte er sich zurück. »Wahrscheinlich haben Sie ein paar Kratzer abbekommen, aber ansonsten ist mit Ihnen offenbar alles in Ordnung.« Er drückte ihr auf den Brustkorb. »Tut das weh?«

»Mir tut alles weh.«

»Aber schlimm ist es nicht?« Er drückte noch einmal, und als sie keine Regung zeigte, stand er auf. »Sie bleiben hier und ruhen sich aus. Ich sehe mich hier noch mal ein bißchen um.«

Sie öffnete die Augen und folgte ihm mit den Blicken. Als sie erkannte, daß es sich um den Mann mit dem Bart handelte, war sie froh, daß er fortgegangen war.

Am nächsten Morgen erwachte sie bei Sonnenaufgang. Verwirrt und verängstigt versuchte sie, den schrecklichen Alptraum abzuschütteln, der ihr immer wieder unheilverkündend vor Augen trat. Mit unsicheren Schritten ging sie am breiten Strand entlang und beobachtete verängstigt die gewaltigen Brecher, die den Horizont verdeckten. Wenn ihr taillenlanges Haar nicht so von Sand und Salz verklebt gewesen wäre, hätte sie sich dem Wasser niemals genähert. Doch da sie es nun einmal ausspülen mußte, kniete sie sich an der Wasserlinie vor einer Mulde im Sand nieder, wo sich das Wasser gesammelt hatte, und benetzte vorsichtig Gesicht und Haare. So konnte sie wenigstens einen Teil des Sandes entfernen. Doch mit einem Mal überkam sie wieder mit voller Wucht die Erinnerung. Zitternd vor Angst hockte sie da, während ihre verklebten Strähnen in der Sonne trockneten.

Dann betrachtete sie, was ihr geblieben war. Ihre Jacke aus Serge und ihr Rock waren weiß von verkrustetem Salz, und ihre Bluse war am Kragen zerrissen. Da sie ihre Schuhe verloren hatte, zog sie auch die Strümpfe aus und vergrub sie schamhaft im Sand. Plötzlich hatte sich der Mann in Hemdsärmeln und Kniebundhosen vor ihr aufgebaut. Er nahm sie beim Arm und half ihr auf. »Kommen Sie, ich bringe Sie zurück unter den Baum. Gott sei Dank habe ich einen Krug mit etwas Wasser gefunden.«

Erst jetzt bemerkte Sibell, daß der Strand mit Wrackteilen übersät war. »Meine Eltern«, schluchzte sie. »Sie waren auch an Bord. Haben Sie sie gesehen?«

»Waren sie bei uns im Boot?«

»Nein.«

»Dann waren sie vielleicht in dem anderen. Bald werden wir mehr wissen.«

»Was ist mit den anderen Leuten in unserem Boot?«

»Ich fürchte, sie sind ertrunken, als das Boot gekentert ist. Zwei alte Leute sind tot angespült worden. Ich habe sie begraben.«

Sibell erbrach sich auf den Sand, bis sie nur noch Galle würgte.

Wieder in den Schatten des Baumes zurückgekehrt, goß er ein wenig Wasser in einen Tiegel und reichte ihn ihr. »Ich habe den Strand abgesucht, aber leider können wir das meiste nicht gebrauchen.«

»Hat niemand sonst überlebt?« Seine Gleichgültigkeit ärgerte sie.

»Nur zwei Seeleute, aber die sind schon aufgebrochen. Sie sind nach Norden losgezogen, doch wir gehen nach Süden.«

»Ich gehe nirgends hin«, erklärte sie. »Ich bleibe hier an Ort und Stelle und warte auf das andere Boot.«

»Da können Sie lange warten, Miss. Es ist nämlich weit und breit kein anderes Boot in Sicht. Das Meer ist genauso leer wie mein Magen.«

»Man wird uns suchen«, beharrte sie.

»Möglich, aber da wir nicht wissen, wann, müssen wir uns schon selbst auf die Socken machen. Nun bleiben Sie jetzt mal ruhig hier sitzen. Ich gehe fischen.«

»Womit?«

»Vor der Küste schwimmt ein großer Schwarm Meeräschen. Vielleicht kann ich ja ein paar erwischen.«

Sibell war noch immer zu durcheinander, um sich weiter darum zu kümmern, was er tat. Zwar fragte sie sich kurz, was wohl hinter den großen Sanddünen sein mochte, doch sie war zu verzweifelt, um es herauszufinden. »O mein Gott!« flüsterte sie. »Was soll bloß aus mir werden?«

Er kehrte tatsächlich mit einem Fisch zurück, den er mit seinem Taschenmesser zerlegte. »Ich bin viel zu hungrig, um jetzt noch mit Holzstöckchen ein Feuer zu entfachen — was mir auch nie jemand beigebracht hat —, aber dieses Problem ist schon gelöst. Sehen Sie mal, was ich gefunden habe… ein paar hübsche Flaschen Wein.«

»Ich trinke keinen Wein.«

»Sie kriegen auch keinen, der ist für den Fisch.«

Sie sah zu, wie er den rohen Fisch in Wein tränkte und ihr dann den Tiegel herüberreichte. »Bitte sehr. Nehmen Sie ein Stück. Eigentlich müßte er ja länger mariniert werden, aber…«

Sibell blickte starr in den Tiegel. »Rohen Fisch bekomme ich nicht herunter.«

»Wie Sie wollen.« Er nahm ein Stück tropfenden Fisch in die Hand und steckte es sich in den Mund.

»Das ist ja ekelhaft!« Sie wandte sich ab.

Nach einer Weile stellte er den Tiegel vor sie hin. »Hier ist Ihre Hälfte, und Sie essen ihn besser auf, bevor ihn diese Ameisen finden. Da marschiert nämlich gerade ein ganzes Heer dieser dicken, fetten Biester auf uns zu.«

»Das ist mir gleich.«

»Nun, Sie müssen’s ja wissen. Ich sehe mich mal ein bißchen um, und wenn der Fisch bei meiner Rückkehr immer noch da ist, esse ich ihn selbst.«

Sie hatte Hunger, und deshalb brach sie ein paar Bröckchen von dem Fisch ab und kostete ihn. Er war warm und schmeckte scheußlich, doch sie wußte, daß sie ihn essen mußte. Und so verspeiste sie ihn Bissen für Bissen, die so klein waren, daß sie nichts anderes schmeckte als den Wein.

Diesmal brachte er einen Fetzen Segeltuch mit, den er in breite Streifen riß. »Wickeln Sie sich das um den Kopf. Dann haben Sie Schatten«, erklärte er. »Sie dürfen keinen Sonnenstich bekommen. Und übrigens, ich heiße Logan. Logan Conal. Und wie heißen Sie?«

»Miss Delahunty«, antwortete sie gespreizt.

»Sehr gut, Miss Delahunty. Nehmen Sie den Tiegel und spülen Sie ihn da unten ab, während ich unsere Schätze zusammenpacke. Wir haben mehr Wein als Wasser, also könnte es interessant werden… troll dich, Mädchen.«

Barfuß lief sie über den heißen Sand, wobei sie den breiten Strand nach Lebenszeichen absuchte — vergebens. Sie spülte den Tiegel und lief zurück. Sie haßte ihn für seine groben Manieren. Er brachte nicht das geringste Verständnis für ihre schreckliche Lage auf.

Er schob den Tiegel in einen selbstgemachten Sack, den er an den Ecken zusammenknotete. »Dann wollen wir mal aufbrechen«, meinte er.

»Ich will aber nicht mit Ihnen gehen«, murmelte sie verstockt. »Wir sollten den anderen Seeleuten folgen.«

Er starrte sie an. »Ich bin kein Seemann.«

»Was sind Sie dann?«

»Das weiß ich noch nicht.«

Sie wußte nicht, was sie von ihm halten sollte. Er war ein stämmig gebauter Mann, unter dessen aufgerollten Ärmeln die Muskeln eines Landarbeiters hervorlugten. Über dem üppigen Bart funkelten ein Paar leuchtendgrüne Augen, in denen mehr Spott zu lesen war als Mitgefühl. Mit Sicherheit hatte er nicht zu den Passagieren der ersten Klasse gehört, also wußte nur Gott allein, mit was für einem Menschen sie hier gestrandet war, mit dem sie nun zusammenleben mußte. Wenn nur endlich jemand käme. Irgendjemand!

»Waren Sie schon einmal an dieser Küste?« fragte sie.

»Nein.«

»Wieso geben Sie dann die Befehle? Die Seeleute werden schon gewußt haben, wohin sie gehen. Sie hätten dafür sorgen müssen, daß sie auf mich warten.«

»Nun hören Sie mal zu, Miss! Sie können dem Himmel dafür danken, daß sie ohne uns aufgebrochen sind. An der Gesellschaft dieser Männer hätten Sie nämlich keine große Freude gehabt.«

»Was wollen Sie damit sagen?«

»Das können Sie sich selbst ausrechnen«, antwortete er. »Und nun hoch mit Ihnen. Wir laufen am Wasser entlang, dann können wir wenigstens unsere Füße kühlen.«

Sibell stolperte hinter ihm her. Sein Benehmen stieß sie ab, aber sie wagte nicht, noch länger mit ihm zu streiten. Und so lief, taumelte und kroch sie den breiten, leeren Strand entlang, immer hinter seiner entschlossenen Gestalt her. Er schritt voran, ohne innezuhalten, und die flirrende Hitze ließ seine seltsam verzerrten Umrisse verschwimmen, denn auch er hatte sich diesen lächerlichen Sonnenschutz aus Segeltuch um den Kopf geschlungen. Eigentlich hätte sie ihre Kopfbedeckung am liebsten fortgeworfen, doch schon jetzt brannte ihre Gesichtshaut unter der gleißenden Sonne. Ihr traten die Tränen in die Augen. Ihre Mutter hatte sich immer so viele Sorgen um ihren Teint gemacht. Was würde sie nur sagen, wenn sie ihre Tochter jetzt sähe, mit einer Haut, die sich allmählich krebsrot verfärbte?

Und ihr Vater, dachte Sibell, hätte sicher einiges zu dem Benehmen ihres Begleiters zu sagen gehabt. Bestimmt waren James Delahunty und Frau inzwischen schon in Perth. Sie waren schließlich nicht so dumm wie sie, in ein Rettungsboot mit einem Haufen Verrückter zu steigen! Sie mußte ihm erklären, daß sie keine andere Wahl gehabt hatte, und das würde er sicher auch verstehen. Aber was würde ihre Mutter erst sagen, wenn sie erfuhr, daß sie hier mit einem fremden Mann allein war. Das war so peinlich, daß sie nur hoffen konnte, niemand würde es je erfahren. Sibell war fest davon überzeugt, daß Logan Conal ihren guten Ruf ruinieren würde. Schließlich hatte er sie gezwungen, letzte Nacht neben ihm zu schlafen, keinen Meter weit entfernt. Und wie es aussah, würden sie auch die kommende Nacht gemeinsam verbringen, diese und vielleicht noch viele andere. So lange zumindest, bis sie Perth erreicht hatten, vorausgesetzt, die Richtung stimmte. In Zeitschriften hatte sie schon Berichte von Paaren gesehen, die zusammen auf einer einsamen Insel gestrandet waren. Allerdings hatte sie sich nicht dazu herabgelassen, diese Artikel zu lesen, dazu waren sie viel zu unzüchtig. Beim bloßen Gedanken daran errötete Sibell, und Tränen strömten ihr die Wangen herab. Sie war für den Rest ihrer Tage gezeichnet: Dieser Mann hatte sie kompromittiert.

___________

Logan Conal machte sich Sorgen. Der Nachmittag neigte sich dem Ende zu, und trotzdem hatten sie erst wenige Kilometer zurückgelegt. Ständig mußte sich das Mädchen ausruhen. Diesmal hatte sie Seitenstechen. Dagegen konnte man nichts machen, und deshalb gab er ihr einen Schluck Wasser und wartete ab. Sie war so verwirrt und außer sich, daß es wenig Sinn hatte, sie noch mehr anzutreiben. Doch wenn sie nicht in Bewegung blieben, würden sie umkommen.

»Geht es wieder?« erkundigte er sich.

»Ja, ich glaube, es ist vorbei.« Sie mühte sich auf die Beine und tat ein paar Schritte. Am feuchten Saum ihres Rocks klebte dick der Sand.

»Lassen Sie mich ein paar Zentimeter von ihrem Rock abschneiden«, schlug er vor. »Dann schleift er nicht mehr über den Boden, und Sie kommen viel leichter voran.«

»Sie werden nichts dergleichen tun. Ich will doch nicht in Lumpen gefunden werden. Ist meine Jacke noch da?«

Er nickte. Es war nicht einfach gewesen, sie zur Herausgabe ihrer Jacke zu bewegen, und das, obwohl sie darunter eine Bluse trug. Doch schließlich hatte die Hitze gesiegt, nachdem er ihr versprochen hatte, er würde gut auf die Jacke achten, solange sie in seinem Segeltuchsack blieb.

»Ich habe mich entschlossen«, sagte sie jetzt, »hierzubleiben. Ich warte im Schatten dieser Sträucher, und wenn Sie in der Stadt angekommen sind, können Sie jemanden schicken, der mich abholt.«

»Auf keinen Fall. Sie kommen mit mir.«

»Ich laufe nicht einen Schritt weiter diesen dummen Strand entlang. In der prallen Sonne ist es viel zu heiß. Warum gehen wir nicht ins Landesinnere und suchen eine Farm?«

»Weil es so aussieht, als wäre die Gegend unbewohnt.«

»Im Landesinnern gibt es wenigstens Bäume, und wir hätten beim Laufen ein wenig Schatten. Aber das haben Sie wohl nicht bedacht.«

Er seufzte. »Miss Delahunty, für diesen Ausflug bin ich verantwortlich, und Sie werden tun, was ich Ihnen sage.«

Mit widerstrebenden, betont langsamen Schritten ging sie weiter. Er folgte ihr. Am liebsten hätte er ihr wie einem störrischen Esel einen ordentlichen Klaps auf den Allerwertesten verpaßt. Stattdessen versuchte er sein Glück mit einer Gardinenpredigt.

»Ich habe nicht die Absicht, hier draußen zu verdursten. Aber wenn es doch passiert, ist es einzig und allein Ihre Schuld. Ich habe von Ihren Mätzchen gründlich die Nase voll. Schließlich sind Sie keine alte Frau, sondern jung und bis jetzt noch ganz kräftig. Also setzen Sie sich gefälligst in Trab, oder ich treibe Sie mit dem Stock an!«

Ein verblüffter Blick aus ihren grünen Augen traf ihn bis ins Mark. Der Mund blieb ihr offen stehen. Beinahe hätte Logan laut aufgelacht. Trotz ihres Sonnenbrands und der verfilzten honigblonden Mähne war sie ein atemberaubender Anblick.

»Wie können Sie es wagen!« fuhr sie ihn an. Dann raffte sie den Rock und lief davon, wahrscheinlich, um ihm zu entkommen. Doch zumindest waren sie nun wieder unterwegs. Er lächelte, als er ihr mit großen Schritten folgte und ihre zierlichen Fesseln bewunderte. Jetzt wußte er, daß es leichter war, sie anzutreiben, als sie zu führen.

Vier Tage zogen sie gen Süden. Sie ernährten sich von Fisch und kleinen Schlucken Wasser, und seine Begleiterin hatte sich ein forsches Marschtempo angewöhnt. Er dankte dem Herrn, daß es so viele Fische gab; die herumziehenden Schwärme von Meeräschen machten es ihm leicht, sie beide zu ernähren.

Das Mädchen war jetzt ruhiger. Bei Tagesende war sie zu müde, um sich noch zu beklagen, und sank, ihre kostbare Jacke als Polster unter dem Kopf, in den warmen Dünen rasch in einen tiefen Schlummer. Manchmal hörte er sie nachts aufschreien oder sogar weinen. Doch auch Alpträume würden ihn nicht dazu bringen, sie zu wecken, denn in ihrer Lage hatte sie jede Minute Schlaf bitter nötig.

Als sie schließlich auf Menschen stießen, hatte sie schon längst aufgehört, sich Gedanken um ihr Aussehen zu machen. Wegen der Gluthitze badeten sie immer wieder im Meer, und da sie ihre Kleider anschließend in der Sonne trocknen ließen, fielen diese allmählich in Fetzen. Und so sahen sie jetzt aus wie zwei Vagabunden.

Sibell bemerkte sie zuerst. »Da vorn sind Leute«, rief sie und fiel sofort in Laufschritt.

Als sie näher kamen, sahen sie zwei nackte schwarze Frauen bei einem, wie es schien, rituellen Tanz im Sand. Rhythmisch schwangen sie die Hüften und beobachteten mit gesenktem Kopf die Form ihrer Schatten. Als sie die Fremden auf sich zukommen sahen, hielten sie inne.

»Langsam«, rief Logan dem Mädchen zu. »Gehen Sie ganz ruhig auf sie zu. Wir wollen sie doch nicht verschrecken.«

Das Mädchen blieb stehen, bis er sie eingeholt hatte.

»Keine Angst«, raunte er ihr zu. »Strecken Sie die Hände aus, damit sie sehen, daß wir freundlich sind und keine Waffen bei uns tragen.«

Er ließ den Segeltuchsack in den Sand gleiten und ging mit ausgebreiteten Händen auf die Frauen zu.

»Kommen Sie zurück«, rief das Mädchen ihm nach. »Sie dürfen nicht weitergehen.«

»Warum denn nicht?« fragte er, ohne den Kopf zu wenden.

»Die beiden sind nackt, Mr. Conal.«

»Herr im Himmel!« schnaubte er. »Nun stellen Sie sich doch bloß nicht so dämlich an!« Lächelnd trat er auf die beiden Frauen zu. Sie waren noch jung, und ihre festen schwarzen Körper glänzten in der Sonne. Mit einer Verbeugung grüßte er sie laut und deutlich: »Guten Morgen.« Die beiden brachen in ein nicht enden wollendes Kichern aus. Aus ihren schwarzen Gesichtern leuchteten große weiße Zähne.

»Sprechen Sie englisch?« fragte er. Doch er erntete nur eine erneute Lachsalve. Gleichzeitig musterten die Frauen neugierig dieses seltsame Paar bleicher Menschen.

Logan versuchte, das Gespräch nicht abreißen zu lassen. »Was haben Sie da?« fragte er, wobei er auf ihre handgeflochtenen Hanfbeutel deutete.

Sie verstanden ihn und zeigten ihm die kleinen, geschlossenen Muscheln.

»Und was ist das?« fragte er mit einem ratlosen Achselzucken. Anstelle einer Antwort widmeten sich die beiden Frauen wieder hingebungsvoll ihrer Beschäftigung, die ein Tanz zu sein schien. Mit schwingenden Hüften stampften sie die Füße fest in den feuchten Sand. Auf diese Weise beförderten sie weitere Muscheln an die Oberfläche, die sie zunächst anklopften und dann in den Beutel beförderten. Logan ahnte, daß es sich um etwas Eßbares handeln mußte. Unter großen Mühen brach er eine Muschel auf und fand in ihrem weißschimmernden Inneren tatsächlich etwas Fleisch. Doch erst, nachdem er es von der Schale gelöst und in den Mund gesteckt hatte, bemerkte er, daß an ihm jede Menge Sand klebte.

Währenddessen starrten ihn die schwarzen Frauen verwundert an, und er nickte ihnen zu. »Ihr habt recht«, sagte er. »Man sollte es zuerst waschen.«

Wieder lachten sie, wahrscheinlich über seine Dummheit. Aber Logan versuchte, die aufgelockerte Stimmung zu nutzen. Er fing an, einige Häuser in den Sand zu zeichnen, und versuchte, in Zeichensprache zu erfragen, ob sie Gebäude der Weißen kannten. Währenddessen machte ihm das Schweigen seiner Begleiterin zu seiner Verlegenheit bewußt, daß die Frauen nackt waren.

Doch die Eingeborenen betrachteten nur seine Zeichnungen und blickten sich dann fragend an. Schließlich klatschte die größere der zwei in die Hände und wies aufs Landesinnere.

»Da haben Sie’s«, sagte Sibell. »Das habe ich doch gleich gesagt. Im Inland.«

»Ach, halten Sie doch den Mund! Wo im Inland?«

Noch während er sprach, fiel ihm auf, daß sie auf einen furchterregend aussehenden Aborigine wiesen, der sich auf der höchsten Düne aufgebaut hatte und einen langen Speer in der Hand hielt. Der Schwarze machte eine rasche Kopfbewegung, und die beiden Frauen griffen hastig ihre geflochtenen Beutel und verschwanden zwischen den Büschen. Dann bedeutete er den Fremden, näher zu kommen.

Der Himmel hinter der nackten, schwarzen Gestalt war von solch tiefem Blau, daß Logan meinte, er könnte ihn mit den Händen greifen, und einige Sekunden war er von dem eindrucksvollen Anblick in den Bann gezogen. Eine ungeduldige Handbewegung von oben brachte ihn allerdings schnell wieder in die Wirklichkeit zurück.

»Sie bleiben hier«, befahl er dem Mädchen, doch wie üblich hatte er damit ebenso wenig Erfolg, als hätte er dem Wind befohlen, sich zu legen. Er hörte, wie sie hinter ihm herhastete.

»Guten Morgen«, rief er fröhlich, um den Angstschauer zu überspielen, der ihm über den Rücken lief. Der Eingeborene war ein großer, muskulöser Mann und sah aus, als befände er sich auf dem Kriegspfad. Das Haar hatte er mitten auf dem Kopf mit einem Knochen zu einem dicken Knoten zusammengesteckt; Gesicht und Körper waren mit weißer und gelber Farbe bemalt. Kleidung trug er nicht, doch um seinen Hals hing ein Strang bunter Bänder, die gleichen, die er um seinen beachtlichen Bizeps geschlungen hatte. Unterhalb der Taille trug der Aborigine einen engen geflochtenen Gürtel, der im Augenblick keine erkennbare Funktion hatte, da er seine beachtlichen Genitalien nicht vor den Blicken verbarg. Logan lächelte und streckte ihm freundlich die Hand entgegen. Geschieht ihr ganz recht, schmunzelte er insgeheim in Gedanken an die hochnäsige Miss Delahunty, die ihn daran hatte hindern wollen, sich den nackten Frauen zu nähern. Bestimmt würde sie bei diesem Anblick in Ohnmacht fallen. Wiederholt sah er zu ihr zurück, und wie er vermutet hatte, war sie in einiger Entfernung wie angewurzelt stehen geblieben und starrte angestrengt in eine andere Richtung.

Die dargebotene Hand nahm der Schwarze nicht, doch er murmelte ein paar Worte und tippte Logan dann mit dem Speer an, damit er nicht zu nah herankam.

»Logan!« Er wies auf sich selbst, um sich dem Schwarzen vorzustellen. Dann zeigte er auf das Meer, um zu erklären, woher sie kamen. Mit einem, wie er hoffte, fragenden Ausdruck deutete er dann auf den Aborigine.

Die dunklen Augen betrachteten ihn forschend. Schließlich schlug sich der Schwarze an die Brust und sagte: »Nah-keenah.«

Logan nickte und zog das wertvolle Taschenmesser heraus. Er hatte sich entschlossen, daß er es genauso gut jetzt gleich als Geschenk überreichen konnte, denn wenn sich die Eingeborenen als feindselig erweisen sollten, wäre es ohnehin nicht von großem Nutzen. Und im Augenblick brauchte er ihre Hilfe. »Ein Geschenk für Sie, Sir«, sagte er lächelnd.

Argwöhnisch musterte Nah-keenah das zusammengeklappte Messer. Dann stieß er einen schrillen Pfiff aus. Aus den Dünen tauchten drei weitere Schwarze auf, die die Fremden neugierig beäugten. Sie stellten sich hinter Nah-keenah und sahen zu, wie Logan das Messer auseinanderklappte und erst die zwei Klingen, dann den Pfeifenreiniger und schließlich den Korkenzieher herumzeigte. Zwar ging er davon aus, daß sie mit den letzteren Utensilien nicht viel anfangen konnten, doch allein der Umstand, daß sie sich aus diesem winzigen Gerät herausziehen ließen, machte die Aborigines neugierig.

Nach kurzem Zögern nahm Nah-keenah das Messer in die Hand. Er betrachtete die Klingen, prüfte sie mit seinen kräftigen Fingern und grinste. Das Geschenk war angenommen. Er wechselte ein paar Worte mit seinen Begleitern und verbeugte sich. Offensichtlich war es an der Zeit, aufzubrechen.

Vor Erleichterung zitterten Logan die Knie. Wenn sie mit diesen Leuten durch die Lande zogen, würden sie wenigstens Wasser und Nahrung haben. Da fiel ihm das Bündel ein, das er am Strand hatte fallen lassen. Nachdem er durch Gesten darauf aufmerksam gemacht hatte, wurden die beiden in den Dünen wartenden Frauen losgeschickt, um es zu holen.

»Wir gehen mit ihnen«, erklärte er dem Mädchen. »Also ziehen Sie ein freundliches Gesicht. Er heißt Nah-keenah.«

»Nah-keenah«, wiederholte sie und lächelte vage in Richtung des Schwarzen. »Ich heiße Sibell.« Sie faßte etwas Mut und zeigte auf sich selbst. »Sibell.«

Nah-keenah wirkte unbeeindruckt, und Logan hätte eigentlich gewarnt sein sollen. Doch er war viel zu sehr davon in Anspruch genommen, daß er endlich ihren Vornamen kannte. Sibell, das klang sehr hübsch…

Die drei anderen Männer wandten sich zum Gehen, und Nah-keenah wies Logan an, vor ihm herzumarschieren. Dieser gehorchte, allerdings nicht, ohne Sibell an seine Seite zu ziehen.

Das allerdings war Nah-keenah nicht recht. Der Schwarze holte aus und schlug dem Mädchen mit solcher Kraft ins Gesicht, daß sie mit einem Schmerzensschrei rückwärts in den Sand taumelte. Wutentbrannt wollte Logan sich auf den Aborigine stürzen, doch schon waren alle Speerspitzen auf ihn gerichtet. Also gab er diese Absicht auf und versuchte stattdessen, Sibell zu beruhigen. Weinend hielt sie sich die Wange; allem Anschein nach hatte der Schlag furchtbar wehgetan. »Beruhigen Sie sich«, sagte er. »Um Himmels willen, seien Sie still. Wir finden schon noch heraus, was dahintersteckt.« Sie schluchzte noch immer, als er ihr wieder auf die Beine half, und ihm fiel auf, daß die schwarzen Frauen, die inzwischen zurückgekehrt waren, nicht das geringste Mitleid mit ihr zeigten. »Anscheinend haben wir gegen das Protokoll verstoßen«, erklärte er Sibell. »Haben Sie keine Angst. Es sieht so aus, als dürften Sie nicht vor dem Häuptling hergehen. Besser, Sie bleiben bei den Frauen.«

Er rief die Aboriginefrauen herbei, damit sie Sibell in ihre Mitte nahmen. Dann wandte er sich mit einer Verbeugung an Nah-keenah. »Also gut, Häuptling, gehen wir!« sagte er mit fester Stimme.

Die neue Marschordnung schien die Schwarzen zufrieden zu stellen. Sie lächelten sich an und brachen gemeinsam mit Logan auf. Die Frauen folgten ihnen.

Auf ihrem Weg durch das heiße, ausgedorrte Land blickte Logan sich immer wieder nach Sibell um. Erleichtert stellte er fest, daß die schwarzen Frauen ihr halfen. Beide waren sie größer als Sibell, und da sie sie mit ihren starken Armen untergehakt hatten, berührten ihre Füße kaum noch den Boden. Mehrere Stunden später, als sie schließlich das Lager der Schwarzen an einer großen Lagune in einer ausgetrockneten Flußbiegung erreichten, brauchte allerdings auch Logan Hilfe. Seine bloßen Füße waren zerschnitten und blutig, hauptsächlich durch das harte, struppige Gras, das auf dem Boden der nahezu baumlosen Steppe wuchs.

Abgesehen von ihrem Verhalten gegenüber Sibell schienen die Aborigines liebenswürdige Menschen zu sein. Sie scherzten fröhlich miteinander in ihrer kehlig klingenden Sprache. Als sie nur noch wenige Meter zu gehen hatten, hoben zwei der Männer Logan hoch und tauchten ihn mit dem ganzen Körper in wunderbar kühles, klares Wasser. Die anderen kamen aus dem Lager herbeigelaufen und sahen zu.

Suchend blickte Logan sich nach Sibell um. Sie traf kurz nach ihm ein. Eine der beiden Frauen trug sie huckepack, was der kräftigen Schwarzen nicht die geringste Mühe zu bereiten schien. Man gestattete Sibell, sich ebenfalls ins Wasser zu legen. Mißmutig bewegte sie die schmerzenden Glieder im kühlen Naß.

»Geht’s einigermaßen?« erkundigte er sich, wobei er bewußt eine Bemerkung über das feuerrote Mal über ihrem rechten Auge vermied, um sie nicht aufzuregen.

»Nein«, antwortete sie. »Ich hasse diese schmutzigen Leute. Wir hätten niemals mit ihnen mitgehen dürfen. Meine Füße sind wund, und ich sterbe vor Hunger.«

»Machen Sie sich keine Sorgen. Sehen Sie, gerade zünden sie Feuer an, also ist sicher auch bald Essenszeit. Wenn Sie sich schwach fühlen, legen Sie sich hier ans Ufer. Ich will mich in der Zwischenzeit mal ein wenig umsehen.«

Logan wußte, wovon er redete, denn auch er war so schwach, daß er sich kaum noch ins Lager schleppen konnte. Doch zumindest boten seine tropfnassen Kleider vorübergehend Schutz vor der glühenden Hitze.

Niemand beachtete ihn, als er um die Gruppe von Eingeborenen strich. Sie alle waren mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Schließlich ließ er sich erschöpft unter einen Baum sinken, um abzuwarten, was als nächstes kommen würde. Er mußte eingeschlafen sein, denn nur allmählich wurde ihm bewußt, daß ihn jemand anstarrte. Eine ältere, knorrige Frau kniete neben ihm und wartete, daß er die Augen öffnete. Sie hatte zwei Holzschüsseln mit Essen vor ihn hingestellt; eine mit Nüssen und Beeren und eine andere mit verkohltem Fleisch, unzweifelhaft irgendeinem Geflügel. Logan stieß einen erleichterten Seufzer aus. »Vielen Dank«, sagte er, bevor er sich auf das Fleisch stürzte. Obwohl es nur notdürftig gerupft worden war, kam es ihm wie die beste Mahlzeit seines Lebens vor — Ente, da war er ganz sicher, eine wunderbare, saftige Ente. Er hatte schon fast den ganzen Vogel verzehrt, als ihm plötzlich Sibell einfiel. Besorgt blickte er sich um. Sie saß in seiner Nähe, den Rücken an einen Chinarindenbaum gelehnt. »Haben Sie was zu essen bekommen?« rief er ihr zu.

»Ja«, antwortete sie. Obwohl es alles andere als begeistert klang, wandte Logan sich beruhigt wieder seiner eigenen Mahlzeit zu. Eine andere Frau, die ihn aufmerksam beobachtet hatte, brachte ihm ein großes Paket versengter Blätter, das sie ehrerbietig öffnete und ihm dann reichte. Es enthielt gut durch gedünsteten Fisch, und Logan machte sich gar nicht erst die Mühe, herauszufinden, was es war. Er merkte nur, daß er so fett war wie Lachs und sogar noch besser schmeckte. »Vorzüglich«, sagte er zu seinen beiden eingeborenen Kellnerinnen, und sie lächelten ihn wohlwollend an. Da der Fisch so groß war, hielt er es für angebracht, ihnen etwas davon anzubieten. Entgegen seiner Erwartung nahmen sie seine Einladung an und griffen sogleich herzhaft zu. Logan, der seinen Fehler rasch bedauerte, schnappte sich schnell die letzten Reste.

Auch die Nüsse und Beeren schmeckten vorzüglich. Irgendwann später, beschloß er wohlig, wollte er herausfinden, von welchen Pflanzen sie stammten. Aber nicht jetzt, jetzt noch nicht…

Die Frauen nahmen ihre Schalen und ließen ihn allein. Logan betrachtete seine Begleiter. Nun, nach dem Essen, war die Trennung zwischen den Geschlechtern aufgehoben. Die Eingeborenen ließen sich ins Gras zurücksinken oder hockten im Schneidersitz im Kreis und unterhielten sich ruhig, während rundbäuchige Kinder zwischen ihnen umherkrabbelten und Hunde nach Knochen suchten, die von der Mahlzeit übrig geblieben waren.

Die blutrot untergehende Sonne verlieh der schwarzen Haut der Aborigines einen kupferfarbenen Glanz, und Logan vermutete, daß sie für morgen einen neuen heißen Tag ankündigte. Alles war friedlich und zufrieden, zumindest bis zum Sonnenuntergang. Kaum war der Feuerball unter dem Horizont verschwunden, wurden sie jedoch von einer Horde Mücken überfallen. Wütend schlug Logan auf sie ein. Die Schwarzen jedoch schienen von ihnen nicht behelligt zu werden, was Logan reichlich ungerecht fand. Mühsam stemmte er sich hoch und ging zu Sibell hinüber, um nach ihr zu sehen. »Hat Ihnen Ihr Abendessen geschmeckt?« fragte er.

»Schon wieder Fisch«, klagte sie. »Wenn ich erst mal zu Hause bin, rühre ich nie wieder Fisch an.«

»Was anderes haben Sie nicht gekriegt?« erkundigte er sich neugierig.

»Noch diese Nüsse«, sagte sie und zeigte die Schale, aus der sie sich gerade noch bedient hatte. »Und ein paar eigenartige Beeren.«

Eine Männerwelt, dachte er, und ließ seine gebratene Ente lieber unerwähnt.

Sibells Aufpasserinnen hielten offensichtlich den Zeitpunkt für gekommen, sie allein zu lassen. Kichernd zeigte eine Frau auf einen Unterschlupf. »Mia-Mia«, sagte eine andere, und Logan wiederholte das Wort.

»Mia-Mia?«

Sie nickte, stieß mit einer Hand gegen das Rindendach und deutete mit der anderen an, daß Sibell und Logan hineinkriechen sollten.

»Sie will uns sagen, dies ist unser Haus«, meinte er. »Uns bleibt nichts anderes übrig, als es anzunehmen. Wir dürfen nicht gegen ihre Regeln verstoßen und hier herumlaufen.«

Sibell war entsetzt. »Anscheinend glauben sie, wir sind verheiratet.«

»Kann schon sein.« Er grinste. »Aber wir können nichts dagegen tun.«

»Doch. Sie können mich allein lassen.«

»Nur über meine Leiche«, sagte er, während er sich unter das Rindendach kauerte. »Solange wir hier sind, werde ich genau das tun, was sie uns sagen. Die Waffen, die sie haben, sehen nämlich sehr überzeugend aus.«

»Und wohin gehen wir morgen?«

»Nicht zu weit, hoffe ich. Mit unseren wunden Füßen und so ganz ohne Schuhwerk könnten wir beide keinen weiten Marsch verkraften.«

Ein sanfter Wind brachte die Blätter der hohen Eukalyptusbäume zum Rauschen, und die Eingeborenen schienen auch allmählich schlafen zu gehen. Einige ließen sich am Feuer in der Mitte des Lagers nieder, andere zogen sich in einen Unterschlupf zurück. Logan sah, daß zwei der Männer mit den langen Speeren im Busch verschwanden, doch er wußte nicht, ob sie jagen wollten oder das Lager bewachten. In der Ferne hörte man Tiere heulen, die Wölfen ähnlich klangen, und Logan erschauderte. Obwohl man ihnen eine Mahlzeit gegeben und sie anständig behandelt hatte, waren ihm diese Primitiven mit den bemalten Gesichtern nicht recht geheuer. Er hatte bemerkt, daß man sie die ganze Zeit über beobachtet hatte, als befürchte man einen Ausbruchsversuch. Ganz so, als wären sie Gefangene. Aber was hatte der Stamm mit den Gefangenen vor?

»Ich kann nicht schlafen«, jammerte Sibell. »Diese Mücken sind entsetzlich.«

»Dann bleiben Sie eben wach«, entgegnete er, zu müde, um sich auch noch über sie den Kopf zu zerbrechen.

Da er endlich wieder etwas im Magen hatte, schlief er tief und fest. Als er aufwachte, saß Sibell vor ihrem Unterschlupf und aß ihr Frühstück.

»Was haben Sie da?« fragte er.

»So was Ähnliches wie Brot. Die Frauen haben es gerade erst gebacken.« Sie reichte ihm einen warmen, zähen Brocken. »Es schmeckt nicht nur entsetzlich, sondern Sie müssen auch noch die Kohle ausspucken. Zum Glück sind die meisten Schwarzen fortgegangen.«

»Verdammt!« Logan fuhr auf. »Ist Nah-keenah auch weg?«

»Ja.«

»Verflixt und zugenäht! Was sollen wir jetzt tun?«

»Darüber wollte ich ja gerade mit Ihnen sprechen.« Mit großen Augen, deren Grau zuerst vom dunklen Rand der Iris und dann noch von einem dichten Kranz schwarzer Wimpern umrahmt wurde, blickte sie zu ihm auf. »Ich nehme an, wir müssen jetzt heiraten.«

Logan, der gerade eine Frau an ihrem Feuer beobachtete und überlegt hatte, ob er sie wohl um ein weiteres Brot bitten könnte, wandte sich geistesabwesend zu ihr um. Er dachte, er hätte sich verhört. »Was haben Sie gesagt?«

»Ich sagte«, wiederholte sie ernst, »ich nehme an, wir müssen jetzt heiraten.«

Logan blinzelte erstaunt. »Wie, im Himmel, kommen Sie denn darauf?«

»Letzte Nacht haben Sie bei mir geschlafen. Und wenn Leute zusammen schlafen, sollten sie eigentlich verheiratet sein. Wenn nicht, dann verstoßen sie gegen die guten Sitten. Und da Sie mich kompromittiert haben, müssen Sie mich jetzt heiraten.«

»Das meinen Sie doch wohl nur im Scherz?«

»Das ist kein Scherz, Mr. Conal!« Sie lief puterrot an. »O mein Gott!« schrie sie dann auf. »Wollen Sie mir etwa sagen, daß Sie schon verheiratet sind?«

»Ich bin ledig, Miss Delahunty, und ich habe nicht die Absicht, Sie zu heiraten.«

»Aber wir haben gar keine andere Wahl!«

Logan begann zu lachen. »Ich weiß ja nicht, wo Sie aufgewachsen sind, kleines Fräulein, aber wenn man unter einem Dach schläft, heißt das noch lange nicht, daß man auch zum Altar stürzen muß. Ich habe Sie nicht angerührt…« Er hielt inne, weil er sah, daß ihr Tränen in die Augen traten. Wut stieg in ihm auf. Diese dumme Gans dachte doch tatsächlich, ihr Ruf sei ruiniert oder zumindest so durchlöchert wie die Kleider, in denen sie jetzt wohl oder übel herumlaufen mußte. Trotzdem legte er ihr die Hand auf die Schulter. »Sie sollten dankbar sein, daß wir hier in Sicherheit sind«, mahnte er. »Die Leute werden sich so sehr freuen, daß Sie den Schiffsuntergang überlebt haben, daß niemand mehr nach den Einzelheiten fragt. Vielleicht werden Sie sogar berühmt.«

»Was?« Sie war so entsetzt, daß er fast aufstöhnte. Schon wieder hatte er etwas Falsches gesagt. »Ich will nicht berühmt werden. Die Leute sollen nicht darüber reden, daß ich tagelang mit einem Mann zusammengelebt habe und… und… hier mit nackten Wilden hause. Erzählen Sie das bloß nicht weiter! Dann heiratet mich nämlich niemand mehr.«

»Herr im Himmel! Mir ist noch nie eine Frau begegnet, die so versessen aufs Heiraten ist wie Sie!«

»Dann verstehen Sie nicht besonders viel von Frauen, Mr. Conal«, entgegnete sie kühl. »Auch wenn Sie noch so klug daherreden.«

Logan gab auf und ging zur Lagune, um zu baden. Trotz des frühen Morgens schickte die Sonne am weiten, strahlend blauen Himmel bereits sengende Strahlen zur Erde.

Einige Kinder stürzten an ihm vorbei und warfen sich planschend und prustend ins Wasser. Eine Weile spielte er mit ihnen, schwenkte sie herum oder katapultierte sie mit den Händen in die Luft, so daß sie kopfüber ins Wasser tauchten. Sie genossen es aus vollem Herzen und machten keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung, als er das Spiel abbrach und zum Ufer ging. Wie ein verlorenes Häufchen standen sie im schimmernden Naß, und um sie wieder aufzumuntern, blieb er stehen, zeigte auf sich selbst und rief: »Logan.« Lachend stürzten sie auf ihn zu und riefen dabei immer wieder: »Logan! Logan!« Gemeinsam kehrten sie ins Lager zurück, was die Frauen mit belustigtem Stirnrunzeln und die drei alten Männer, die im Schatten ihrer Mia-Mia saßen, mit einem anerkennenden Seitenblick bedachten.

»Nah-keenah?« fragte Logan die Alten. »Wo ist Nah-keenah?«

Sie wiesen mit der Hand über die Schulter, und ihre Worte klangen freundlich.

Mehr hatte Logan auch gar nicht erwartet — es war offensichtlich, daß Nah-keenah mit den jüngeren Männern fortgezogen war, möglicherweise, um zu jagen. Doch nun hatte er wenigstens eine Antwort bekommen. Und so setzte er sich neben sie und prüfte ihre Sprachkenntnisse. »Perth?« fragte er. »Wo liegt Perth? Englisch? Sprecht ihr Englisch?« Aber sie lachten nur und riefen sich irgendwas zu. Wieder staunte Logan über den Frohsinn dieses Volkes. Sie lachten viel und ließen sich schnell von Fröhlichkeit anstecken, und angesichts des Gleichmuts, mit dem sie Sibell und ihn aufgenommen hatten, war Logan überzeugt, daß ihnen Europäer nicht fremd waren.

Noch einmal versuchte er es mit Häusern, die er in den Boden zeichnete; einfache Umrisse mit Türen und Fenstern. »Wo ist das?«, fragte er, während er auf seine Zeichnung wies. »Haus von weißem Mann?«

Neugierig beugten die Alten ihre breiten, narbenbedeckten Schultern über seine Zeichnung. Dann nahm einer Logan den Stock aus der Hand. Erwartungsvoll sah Logan zu, doch der Mann ergänzte das Bild nur, indem er einen Fisch zeichnete. Einen Fisch! Das Ganze schien sich zu einer Zeichenstunde zu entwickeln. Doch Logan gab noch nicht auf, er glättete eine weitere Stelle und malte ein Schiff mit prallen Segeln. Dafür erntete er zwar lebhaften Applaus, doch sonst nichts weiter. Also kehrte er zu den Fragen zurück. »Perth?« versuchte er es noch einmal. »Wo liegt Perth?« In seiner Stimme schwang Verzweiflung mit. »Wir müssen nach Perth kommen.«

Die Männer besprachen sich, während er in sie drang. »Könnt ihr mir den Weg nach Perth zeigen?« Gerade als er aufgeben wollte, hörte er ganz eindeutig ein vertrautes Wort. »Später!« rief er. »Habt ihr ›später‹ gesagt?«

Einer der Männer mit einem wallenden weißen Bart stieß seine Freunde in die Seite und wiederholte stolz: »Später.«

»Oh, vielen Dank, guter Mann!« Logan strahlte. »Gut gesagt. Und was machen wir später?«

»Mann kommen«, sagte der Alte langsam und wiederholte mit besonderer Betonung: »Schwarzer Mann kommen.«

»Welcher schwarze Mann? Wer kommt?«

Doch mehr fand er nicht heraus; offensichtlich waren damit die Sprachkenntnisse des Alten erschöpft. Er begann, Logan etwas in seiner Stammessprache zu erklären. Als Logan ihn nicht verstand, wußte er nicht mehr weiter. Schließlich zeigte er mit dem Finger auf Logans Zeichnung von den Häusern. Um sicherzugehen, daß keine Irrtümer aufkamen, stippte er resolut den Finger in den Sand. »Mann kommen«, erklärte er unwirsch.

Logan lief zu Sibell, die mißmutig im Schatten saß und Kletten von ihrem Rock zupfte. Sie war nicht besonders beeindruckt, als er ihr berichtete, was er herausgefunden hatte. »Wie weit ist es bis Perth?«

»Ich weiß nicht.«

»Hoffentlich bringt dieser Mann dann wenigstens Pferde mit.«

»Für den Fall sollten Sie allerdings auch reiten können, Miss Delahunty«, gab er bissig zurück. Dieses Mädchen schaffte es immer wieder, ihn auf die Palme zu bringen. In seinen vierundzwanzig Lebensjahren war er noch keiner verwöhnten Göre wie ihr begegnet.

»Mein Vater meint, für mein Alter reite ich außerordentlich gut.«

»Und welches Alter meint er damit?«

»In einigen Wochen werde ich achtzehn«, erklärte sie hochmütig. »Vielleicht veranstaltet Vater für mich dann in Perth einen Ball.«

Logan konnte nur noch staunen. Offensichtlich lebte sie in einer Traumwelt. Alles deutete darauf hin, daß ihre Eltern mit der Cambridge Star untergegangen waren. Doch das wollte sie anscheinend nicht wahrhaben. Allerdings hatte er noch nicht erzählt, daß der Alte von einem Schwarzen geredet hatte, der Sie angeblich abholen sollte. Denn schließlich konnte das alles mögliche bedeuten — wahrscheinlich stand ihnen wieder ein Marsch auf bloßen Füßen durch unwirtliches Gelände bevor. Aber er schien sich, was die Häuser anbelangte, sicher gewesen zu sein. Demnach hatten die Eingeborenen wohl die Nachricht weitergegeben, daß zwei Weiße in ihrem Lager lebten und jetzt auf Antwort warteten. Doch wie diese lauten würde, konnte er nur vermuten. Der Alte konnte ebensogut Unsinn geredet haben.

»Welche Pläne haben Ihre Eltern in Perth?« erkundigte er sich bei Sibell.